深度阅读

钱路迢迢|遗产撷英

图/现存的铜运古道,图片来自网络

清源文化遗产

微信号 mobiheritage

众所周知,铜钱是清代流通的主要货币之一。为保证铸钱的铜材来源,清朝统治者们经过多年的尝试,才最终确定了在云南省开采铜矿,并向京师和十省八府(江西、湖南、湖北、广东、贵州、江南、四川、陕西、福建、云南)运输的方案。今天,我们就随清代官运铜矿的车船,一同看看在二百多年间,广阔的疆土上,逐渐形成的铜运交通网络。

云南地区,山多地少,交通不便,但矿产丰富。清朝,滇矿经历了康雍时期的初步发展,在乾隆时期到达鼎盛,从嘉庆后期开始走向衰落。云南的矿产在清代前中期都对本地、他省乃至中央起着重要作用。矿课收入是中央财政收入的重要来源之一,矿产为滇地提供了军事、民生安全保障,矿业也促进了西南地区社会经济的发展。

滇铜外运之背景——为施铜政,设法采铜

和秦汉以来的历代一样,清朝也将铜钱(清代官方称为“制钱”)作为本朝流通的主要货币之一。清朝采用的“以银为本,铜钱为辅”货币政策,是满人入关后,吸取明代大量使用纸钞造成严重社会问题从而影响经济发展的教训而制定的。为推行这一政策,顺治元年,北京城内设置了宝泉局和宝源局两个“中央造币厂”,分别归由京师户工二部主管。但铸钱的铜材来源,主要还是明末矿业滥采获得的铜材,只能短时期地满足鼓铸铜钱的需求。在旧铜耗尽之后,清廷开始有意识地采购铜材,同时,为避免矿徒生乱,对政府性大规模的矿产采冶也采取了禁止措施。

康熙十四年(1675),清廷制定和颁布了《开采铜铅例》,正式宣告清代铜业开发的开始。康熙十八年(1679),制定钱法,规定各地官差为京师铸钱买铜的办法,明确规定地方自督抚以下监管铜铅采冶,“八分听民发卖,二分纳官”的政策。此政策主要针对民间量少、分散、为求生计的采冶行为,也并不能满足清廷大规模铸钱的需求。

康熙五十二年(1713),全部赋税机关的办铜事务均被内务府商人掌握,而办铜主要来自中日贸易。然而,日本幕府对原铜出口进行了限制,且每百斤铜需十一余两银购买,加上转运费,价格高昂,商人办铜亏欠日益严重。康熙五十四年(1715)清朝改由江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、湖北、广东八省督抚委派贤能大员办铜运京,每省年额五十万斤,但八省往往不能如额,便转向进口日本铜铅聚集的江苏、浙江两省购买。

这时,云南东川府铜矿盛名已远播四方。东川铜矿在吴三桂控制云南时期,就已进行开采活动,有湖广、山西一带矿商和砂工大量涌入东川。康熙二十一年(1682),云南总督蔡毓荣在《筹滇十疏》中提出云南“开矿铸钱”的建议得到清廷批准。即使在清廷施行“禁铜”政策时期,已经开矿的云南也不在禁止之列。

在滇铜日益兴旺,洋铜仍无法满足定额的情况下,雍正八年(1730),清廷做出了令八省分办滇铜的决定。京铜自此全部由滇统办,采运滇北东川府汤丹、碌碌等厂的铜矿,年额400万斤。乾隆五年,增至600余万斤,云南铜矿发展达到鼎盛。

图/乾隆通宝宝源局母钱,图片来自网络

在清代施行铜政的具体年份和重大历史事件等问题上,学者们的著述存在一定差异。但总体讲,可以大致归纳为:清统治者为解决铸铜需求,从购买废铜,演变为向日本进口铜,最终发展成为开采滇铜向外运输,并持续了二百年左右。

滇铜外运之京运——为减成本,修道架桥

在滇铜京运路线问题上,西南大学蓝勇教授、曲靖师范学院特约研究员梁晓强等学者已经有了较为深入的研究[1],在此做一概述。

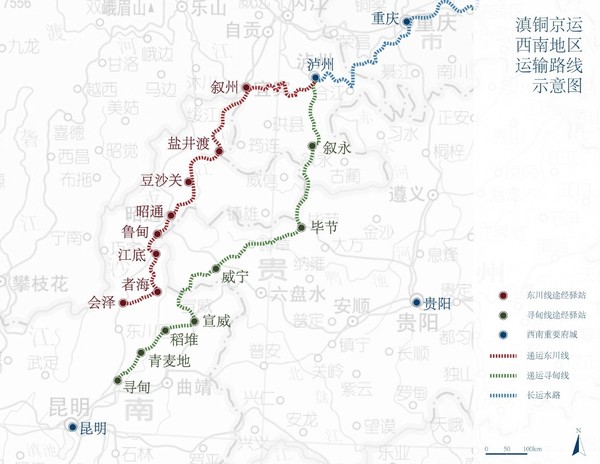

滇铜的京运,是从各(铜)厂运至各(铜)店,由各店集中运到四川泸州,再经长江航道、大运河运至通州,最后交付宝泉局、宝源局。京运路线包括分运(各厂至各店)、递运(各店至泸州总店)和长运(泸州总店顺水路运至北京),是清代规模宏大的运输工程,路网和水系复杂又完善。

《钦定户部则例》[2]规定:东川一路,分运一半,铜三百一十六万五千七百二十斤。自厂至东川府,马运三站[3]半。东川府至昭通府,马运五站半。昭通以下再行分半,两路运转。一是由昭通至豆沙关,马运六站。豆沙关至盐井渡,设立站船,水运过渡。盐井渡至泸州,水运二十站。自东川由豆沙关至此,限一年运竣。

然而,各厂运到各店的许多路程并不属于官驿道,而矿厂又多在海拔较高的山区,交通状况并不好,沿途后勤补给条件也差。例如从汤丹厂出产的铜矿,先要运到附近4公里之外,海拔与厂落差1100米左右的小江河谷。在没有索道运输,仅凭滑道、背负和驮马运输的清代,加上河床情况几乎不具备航运条件的小江,艰苦程度不言而喻。直到乾隆年间,清廷才开始着力修治滇东北地区通往各地的交通道路,起初十五六年修治一次,其后遂成定制,滇铜分运路线的运输条件渐有改善。

图/巧家石匠房隧道,位于与曲靖市会泽县接壤的巧家县,由人称“刘百万”的刘汉鼎为疏通铜运古道捐资凿成,图片来自网络

乾隆六年之后,东店的铜运路线定为会泽——者海——江底——鲁甸——昭通——大关——盐井渡(今盐津县城)——叙州(今宜宾市),其中,会泽——盐井渡段为陆路,在盐井渡走水路至宜宾再到泸州,是清代东店京铜运送的主道,全程约290里。另外,从寻甸出发,经过宣威、威宁、毕节,最终在泸州入江的“寻甸路”是滇铜京运的第二线路。此路是明清时期出入云南、贵州的重要官道,也得到了较好的维修,路宽6米,可供牛车通行。

图/滇铜京运西南地区递运路线示意图,根据《清代滇铜京运路线考释》及《清代滇铜京运店运路线》绘制

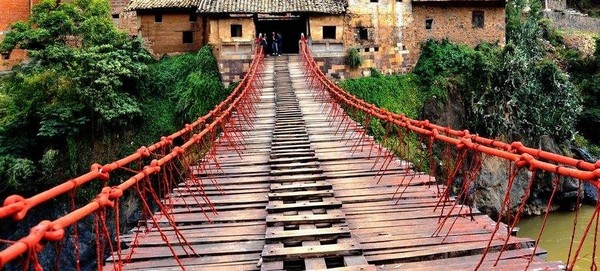

因为东川线必须经过牛栏江,所以整个清代都在江上架桥,留下了多处古桥和遗址,保存至今的如道光二十九年(1849)建设的牛栏江江底铁索桥,曾驻守清军,护卫铜运通道。

图/牛栏江江底铁索桥,图片来自网络

滇铜的兴起不仅解决了清廷京铜匮乏的问题,也补给了他省对铜的需求。虽然各省运量的总和没有京运量大,但也是滇铜外销的主要渠道。

滇铜外运之省运——严加管理,唯恐逾期

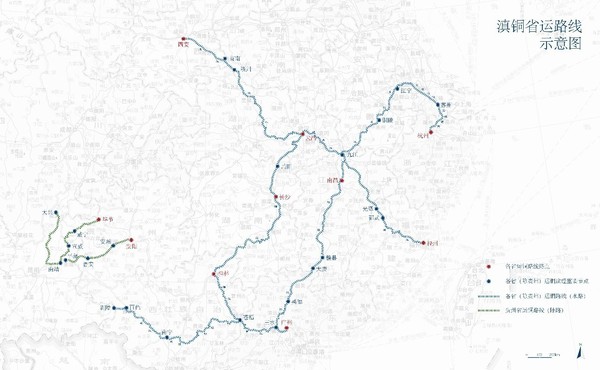

乾隆初年至咸丰初年,江苏、江西、福建、浙江、湖北、湖南、山西、广东、广西、云南、贵州所用铸铜均在云南采办。各省采买的滇铜主要产于滇中南地区的临安、开化、澂江三府的铜矿,而用途则是铸造铜钱,在省内流通。

如同滇铜京运一般,各级官员长期致力于改善路况。雍正七年(1729),云南总督鄂尔泰开始在云南大规模改善水陆交通情况,开通自阿迷州(今开远市)至剥隘水路一千五百里,修筑八达河至土黄旱路一百六十里。雍正八年,“自百色抵南宁,由浔梧、平乐以至省城,俱可行大船”。同时沟通湘江、漓江的陡河(灵渠)也得到了重修,广西梧州、桂林、湖广间水路从此畅通。但鄂尔泰认为,八达——土黄线的运输条件并不理想,因此,后朝也进行了改道。

嘉庆时期,据《铜政便览》载,“凡九省(江苏、浙江、广西、广东、江西、陕西、福建、湖南、湖北)委员领运上游各厂铜斤由省城转运剥隘,计二十四站,自省城至竹园村计八站,马运由竹园村至剥隘计十六站半”。即,由云南省城陆运,经弥勒县竹园村,至广南府宝宁县剥隘。之后,由剥隘运出云南,至广西百色厅。

图/西南地区滇铜省运路线示意图,根据云南大学马琦博士《清代各省采买滇铜的运输问题》中的内容绘制

逐渐的,各省的运铜路线随着领运地、采买量、运输时限、运输稽查、运员甄选等规定的明确而基本固定下来。百色以下的运输路线则根据水陆条件分别运至各省。

虽然各省采买量远不如京运量,但各级政府对此事却毫不懈怠,不但严格管理和监控运输过程,要求沿途官员稽查,还令各省随时上报办运情况。这样做,一是为了防止运员盗卖铜斤,二是可以对运输队伍严加催趱,避免延误各省鼓铸。

然而,尽管清政府对各省办铜运途期限有所规定,但由于长途转运,路况、天气等非人为因素无法预计,运员往往因逾违期限而被参。乾隆三十七年,云南抚臣参奏福建委员按察使司照磨刘玉权办铜逾期三个月零二十二日。之后,闽督钟音复奏称:“查沿途经由地方,惟广西省咨报因前全州陡河风信靡常,阻滞三十五日,例准扣筹,湖南省并无逗留,湖北汉口镇及黄冈县验船守风稍有阻滞,江西省因五福地方雇夫挑运,正值秋收,人夫稀少,且有杉关,运交福建光泽县逐一秤收,有需时日,而光泽县水口止有小船陆续分帮,轮流起运。”可见,刘玉权并非无辜逗留,而是被天气、时节所累。

图/滇铜省运路线示意图,根据马琦博士《清代各省采买滇铜的运输问题》中的内容绘制

关于滇铜省运的其他内容,马琦博士在《清代各省采买滇铜的运输问题》一文中做了更加详细的论证,本文篇幅有限,仅做一摘述。

滇铜外运之影响——改善民生,促进经济

对于滇铜外运的历史意义,曲靖师范学院的王瑰老师和解治龙老师均有详细解读,在此简要梳理如下。[4]

滇铜的采冶大大促进了交通网络的形成。无论是省运还是京运,都需要将铜矿从各厂运至各店,由各店集中到重要州府,再经过江河运至目的地。铜矿的运输路线,陆运一般会通过修路来保证运输条件,水运段则通过开凿河道、清理淤泥积石促进铜矿的运输。逐渐的,大小矿厂开辟出的运输道路、官道、河道组成了庞大的交通联络网,将边远山区、村落、厅、府有机地联系起来,它们不单是铜矿运输的命脉,也成了百姓日常生活的通道,有些至今也是城镇间联系的交通干线。

桥道的修通对保卫边疆具有重大意义。高宗时期征讨缅甸,其调兵、运粮大多利用了铜运道路。另外,该地所产铜材也被就地运往前线,铸造铜炮。

铜业兴旺为兴修水利提供了经济支持。雍正六年(1728)知府黄士杰组织开5条河道,垦田种植。雍正十年(1732),知府崔乃镛治理者海,试种稻谷成功。乾隆二十一年(1756)知府义宁兴修义通河、鱼洞倒闸、娜姑落水洞等使会泽坝子、娜姑坝子的数万顷良田得到灌溉。这些工程至今仍发挥着重要作用。

铜业的兴旺带动了大规模人口流动,使西南地区成为文明之地。矿业作为劳动密集型产业,需要大量劳动力。这些劳动力大多来自他省,有的是流民,有的则携家带口定居云南。这些外来人口的进入,不仅给滇矿的发展注入了先进的生产技术、管理经验,促进了边疆与内地的经济、文化交流。作为“同乡结党”场所的会泽会馆便在这不断的交流与进步中酝酿而生,成为了铜商文化繁荣的见证,其珍贵价值和独特魅力,留待下次再为各位细细道来。

注释:

[1] 可参见蓝勇教授所著的《清代滇铜京运路线考释》、以及梁晓强老师所著的《清代滇铜京运店运路线》等论文。

[2] [清] 《钦定户部则例》,卷三十六,钱法三:寻甸东川运铜。北京,同治十三年刻本。

[3] 站,指驿站,明代一般沿着驿道每隔60-80里便设一驿站,在荒僻之地,驿站之间的距离可达百里以上。每个驿站,供养马匹十几或二十,设马头10余名,库子、馆夫一两名。

[4] 可参见王瑰老师所著的《清代铜业开发的历史地位和意义》、以及解治龙老师的采铜业对会泽历史文化的影响》一文。

参考资料(根据内容在文中出现顺序排列):

[1] 王瑰,清代铜业开发的历史地位和意义,曲靖师范学院学报,2016年1月第35卷第1期;

[2] 和芬,清代云南矿区地理分布与社会研究,硕士学位论文,云南大学人文学院历史地理学系,2013年5月;

[3] 马琦,清代前期矿产开发中的边疆战略与矿业布局——以铜铅矿为例,云南师范大学学报,2012年9月第44卷第5期;

蓝勇,清代滇铜京运路线考释,历史研究,2006年第3期;

[4 梁晓强,清代滇铜京运店运路线,曲靖师范学院学报,2016年3月第35卷第2期;

[5] 马琦,清代各省采买滇铜的运输问题,学术探索,2010年8月;

[6] 高宏,清代前中期云南铜矿的开发及对交通的影响,边疆经济与文化,2007年第8期(总第44期);

[7] 刘增强,清代乾隆至道光年间云南铜厂地理位置及铜运路线研究,硕士学位论文,内蒙古师范大学科学技术史专业,2014年6月。

■项目名称:会泽会馆保护规划

■起止时间:2017年3月——今

■项目委托方:会泽县文化体育广播电视局

■项目承担方: 北京国文琰文化遗产保护中心有限公司 综合一所

■进展程度:项目前期

清源文化遗产