书籍资料库

【晋阳古城】晋阳古城遗址2002年-2010年考古工作简报(二)

(二)西城墙及西北城角的发掘

为进一步了解已探明城垣的年代及性质,我们按照国家文物局和省文物局对晋阳古城遗址考古工作的要求,选取调查发现的重要遗迹经上报批复后,有计划地开展了发掘。需要说明的是,我们以了解唐五代时期晋阳城城址范围、规模及性质为主,因此,发掘工作到这一时期地层基本结束。

1.解剖、发掘西北角及城墙

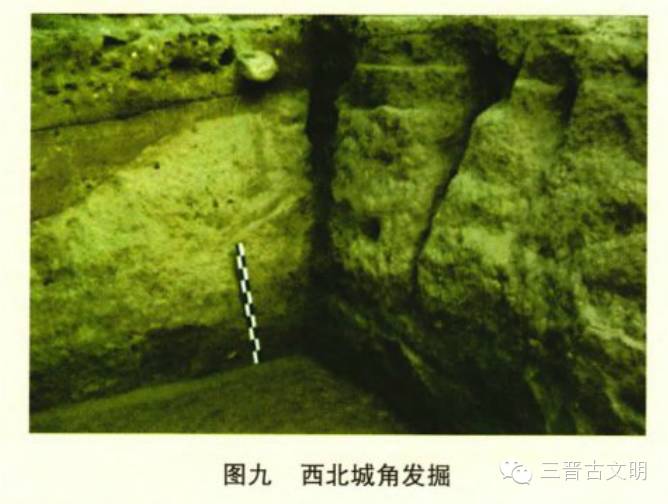

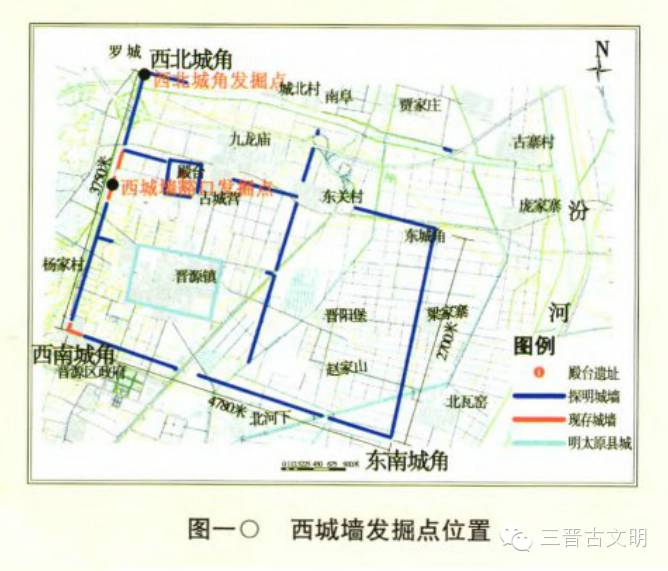

2002年,太原市文物考古研究所与山西省考古研究所合作,发掘西北城角。编号01TJⅠT101,本次发掘所获城西北城角坐标为东经112°28ˊ42.3"、北纬37°44ˊ33.2"。从发掘情况看,城角采用板筑方法,夯层厚0.07 ̄0.10厘米,夯窝直径0.025米。夯层下有2.5米厚的文化层,共11层,层厚0.1 ̄0.3米。主体城墙之外有修补城墙,主体城墙包含物有绳纹瓦、豆、盘等战、汉遗物;修补城墙内包含物有白瓷碗底、绳纹砖等。从包含物分析,此段城墙始建于汉晋之间,唐代有修补(图九、图一○)。

2.城墙及护城河的解剖发掘(发掘简报正在整理当中)

为进一步了解西城墙的建筑时代及性质,以最大限度保护遗迹为原则,选取地表残存城墙上现有豁口作为解剖发掘点。此发掘点位于地表残存城墙南450米的豁口处,坐标为东经112°28‘10”、北纬37°44‘22”(图十一)。

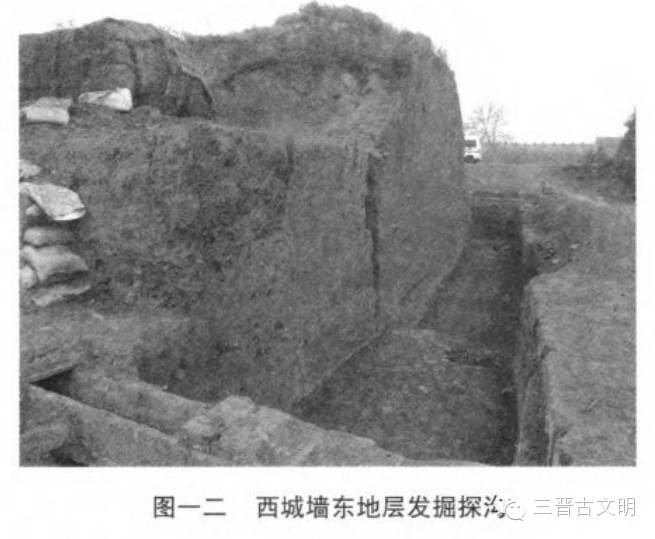

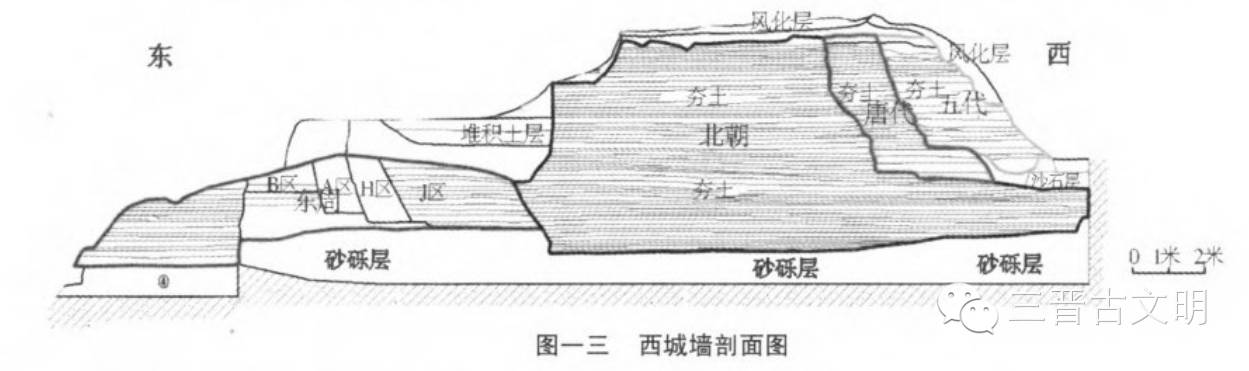

本次发掘从2005至2009年,断断续续,历时4年。通过对西城墙的解剖与发掘,发现了城墙两次大的营建过程和历代修补痕迹。

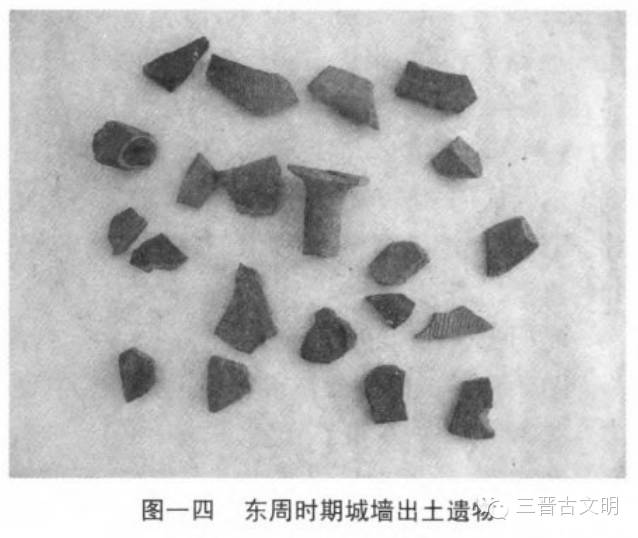

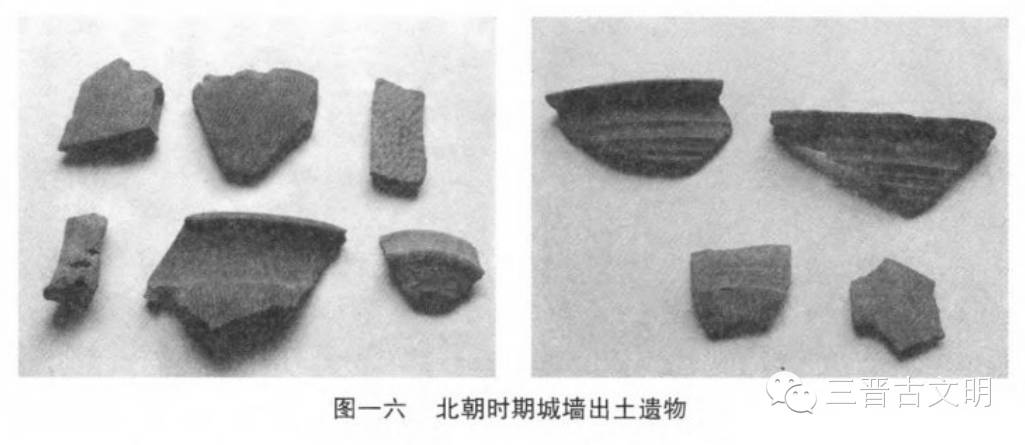

第一次营建位于城墙东侧,墙体残宽7.9米,夯层厚0.12 ̄0.20米,时代当东周;第二次营建是在第一次营建城墙的西侧,这也是现存城墙遗迹的主体部分。城墙宽15米,夯层厚0.10米,夯筑时代最早为北朝时期。此外,在主体城墙的西侧还发现了两次比较明显的修补遗迹,时代约为唐、五代(图一二、一三、一四、一五、一六、一七)。

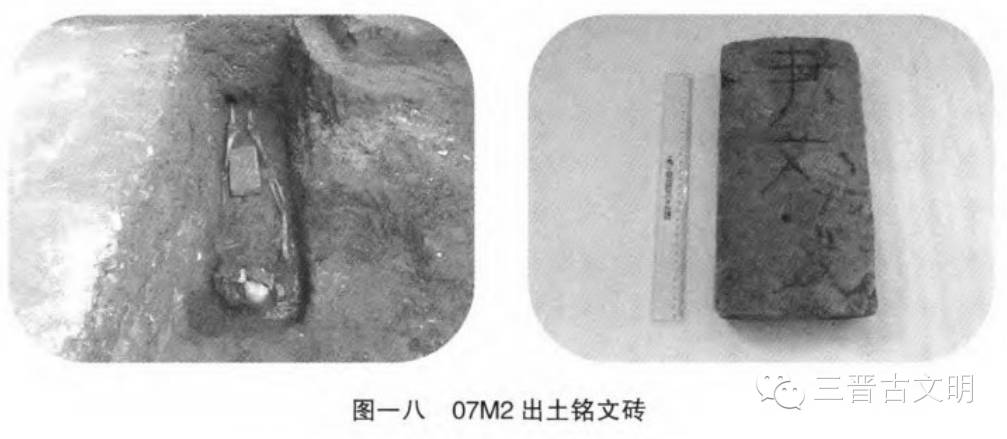

于城墙东侧布设探沟,进行城内地层的发掘。布设探沟东西长30米,南北宽5米。共清理地层七层(未发掘到生土),第⑥、⑦层为东周层。发现20多个灰坑、6座墓葬。尤其是④层下汉代土洞墓07M2及⑤层下战国时期灰坑07H7的发现,对地层的断代起到了重要的作用(图一八、一九、二○)。

护城河发掘点位于西城墙护城河中段。通过发掘可知,早期河道宽约40米,河底为生土,距离现地表7.5米。出土遗物较少,仅有唐代白瓷片;晚期河道,宽约37.4米,河底距现地表4.5米。晚期河道废弃后,河底保留了当时的耕种面,宽阔的河底用来耕种,耕种面解剖出土有青花瓷片。根据出土遗物分析,护城河的时代不晚于唐,并一直沿用至明清。

(三)西城城内布局调查

关于晋阳城西城的城市布局,《元和郡县图志》(卷第十三·河东道二)记载:“城中又有三城,其一曰大明城,即古晋阳城也,《左传》言董安于所筑。高齐后帝于此置大明宫,因名大明城。姚最《序行记》曰‘晋阳宫西南有小城,内有殿,号大明宫’,即此也。城高四丈,周回四里。又一城南面因大明城,西面连仓城,北面因州城,东魏孝静帝于此置晋阳宫,隋文帝更名新城,炀帝更置晋阳宫,城高四丈,周回七里。又一城东面连新城,西面北面因州城,开皇十六年筑,今名仓城,高四丈,周回八里”。由此可知,在晋阳古城的西城,位于高台之地西北部,有三座内城,分别为“大明宫城”、“晋阳宫城”和“仓城”。关于这三座城的布局及形制,只有一些零星的考古发现可以作为探究的线索。

1.城内夯土遗迹的调查勘探

发现南北向夯土遗迹一道:北起东关村北赵家地,南至晋太石棉瓦厂,此夯土遗迹与西城墙平行,位于地表之下2米。西距西城墙2200米。长3200余米,东西宽18~20米,方向18度。

发现东西向夯土遗迹四道:

(1)距南城角北1400米,西端与西城墙相连。夯土红褐色,东西长近200米,南北宽18米。

(2)距南城墙北1400米,东端与南北向城墙相连。夯土红褐色,东西长近70米,南北宽18米。

(3)距南城角北2700米,西端与西城墙相连。夯土灰褐色,东西长700余米,南北宽18米,多埋藏在地表之下0.3~1.5米之间。

(4)距南城墙北2700米,东端与南北向城墙相连。夯土灰褐色,东西长近1000米,南北宽18米。由西向东渐次深入,即夯土西端是在地表1.5~2.5米之下,东端在地表3.5~4.5米之下发现。

由勘探情况可知,发现的四道东西向夯土遗迹理应为两道,北面一道为距南城角北1400米,东西两端与西城墙、南北向夯土相连,中间有断开;南面一道为距南城角北2700米,同样东西两端与西城墙、南北向夯土相连,中间有大部分断开。

经实地勘察,结合史料分析,调查勘探所发现夯土遗迹有可能为三个内城的城墙或坊墙(图二一)。

2.古城营村“大明城”的调查勘探

古城营村有一座周回约4里的小城,当地村民称为“大明城”(图二二)。史料记载中的大明城,即大明宫城,北齐建于东周晋阳宫城旧址之上。位于仓城、新城之南,周回四里。《北史》记载:天统元年(565年),后主高纬“诏子琮监造大明宫”。天统三年(567年),于宫城内建成“大明殿”。大明城即因大明殿而得名。

20世纪60年代,考古前辈谢元璐、张颔两位先生实地勘察此城。当时古城西墙和南墙的一段在地面上很清晰。从夯土情况判断“其建筑时间比古晋阳城、罗城都晚,比晋源县西北面的一段古城残墙要早”。残存的几段城墙直到70年代平田整地时被毁。2003年,我们对这个城址进行了勘探,确认了三个城角,西南角为东经112°28′41.0"、北纬37°44′18.0",西北角位为东经112°28′42.3"、北纬37°44′33.2",东北角为东经112°29′00.0"、北纬37°44′31.0",东南角被明代堡垒所打破。其中西城墙长475米,北城墙长430米,城墙宽约18米,方向6°,城周发现宽约38米的护城河。通过调查首先掌握,此城的方向与东周晋阳城的方向不同。城内地表现存南北两个夯土台基,面积相若,均为东西长75米,南北宽35米,目前均被民房占压(图二三、二四)。

3.古城营村“大明城”发掘

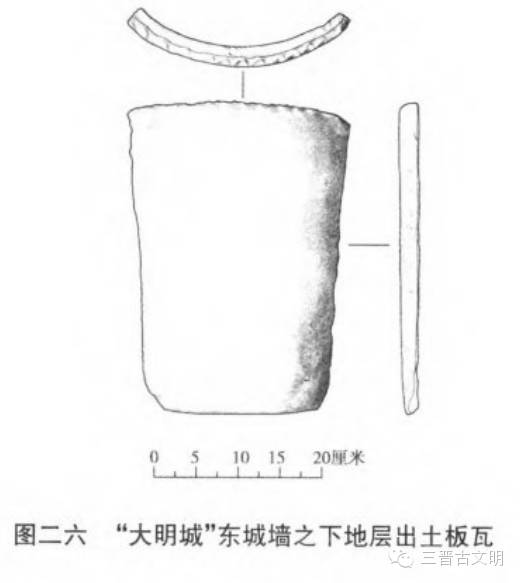

2003年,对古城营村内“大明城”进行详细勘探,并探明城圈四至。为详细了解该城址的年代及性质,2004年、2006年分别两次对此城址进行发掘(图二五、图二六)。

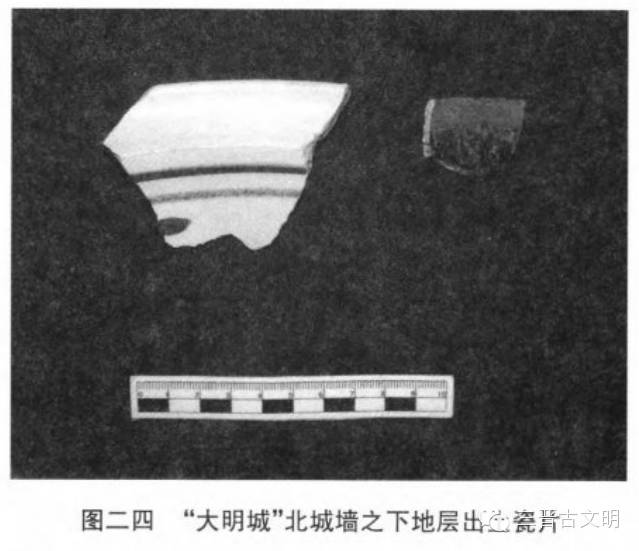

2004年发掘北城墙,编号04TJⅡT201,发掘点坐标为东经112°28ˊ49"、北纬37°44ˊ33"。发现城墙遗迹宽16.4米,夯土共12层,总高1.9米。并于城墙之下的地层内发现金元时期的白底黑花、红斑褐釉瓷片。

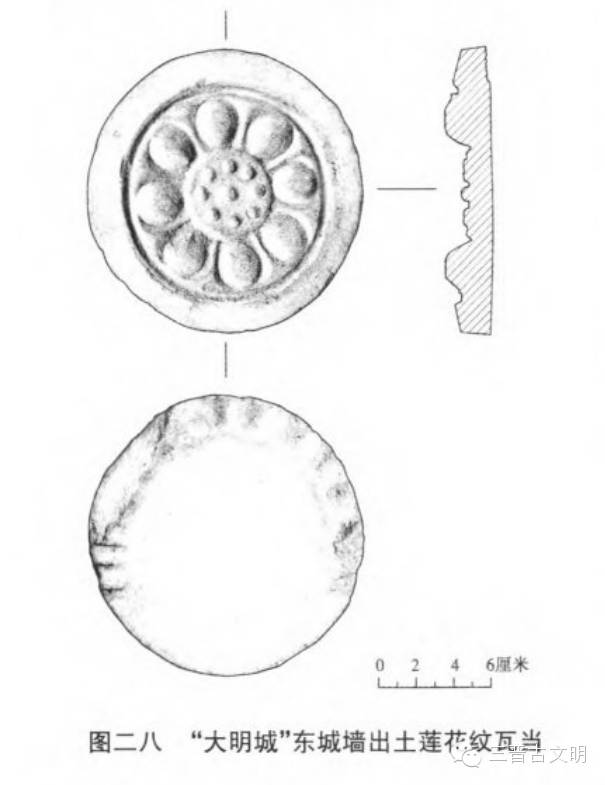

2006年发掘东城墙,编号06TJⅡT401,发掘点坐标为东经112°28ˊ59"、北纬37°44ˊ29"。城墙底残宽17.4米,上口残宽12.5米,残高0.80~0.95厘米。局部有夯层,厚0.08~0.11米。从出土遗物分析,北城墙和东城墙建筑时代一致。由此可知,此城周回4里,时代为元明之交。同时,还有一重要发现,就是东城墙下地层七层中,发现夯土台基,并出土大量具有北朝特点的建筑构件,其中数量最多的是磨光青掍筒瓦、板瓦、绳纹条砖,还出土有带戳印的板瓦、莲花纹瓦当、吻兽等。由此可知,我们现在所称的古城营村内的“大明城”虽然不是文献中所记载的北齐时期的大明城,但晚期城址可能叠压在了早期城址之上,并不排除此处存在与之有一定历史延续性的城址(图二七、二八、二九)。

4.场堰地夯土遗迹的发掘

2004-2005年发掘,遗迹位于古城营村北,紧临七三公路,西距西城墙1100米。编号04TJⅡT401,发掘点坐标为东经112°29ˊ08"、北纬37°44ˊ28"。发掘布5×5米的探方八个,后来,打掉隔梁形成了39×4探沟。发掘区共清理出灰坑14个、灰沟1条、墓葬7座、路1条、夯土2道。

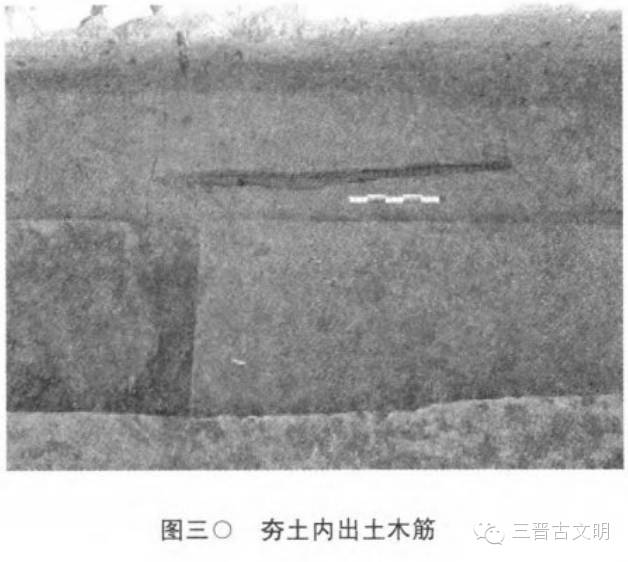

本次发掘最重的发现为两道夯土遗迹。地表之下1.2米发现东西向夯土一道,宽17米,土色红褐色,平夯,夯层厚10厘米,在夯土两边有白灰刷抹,白灰厚0.3厘米,残高0.10米。夯土内包含物有黑瓷片、白底褐花瓷片等,时代最晚当为明。其下亦为夯土,向北延伸约16米,被一条沟打破。夯土内有木筋,木筋直径15~20厘米,木筋间距0.65~0.70米(图三○)。夯土内包含物主要有白瓷片、素面陶罐残片等。从出土遗物分析,此夯土遗迹为唐五代时期。通过局部发掘,分析两道城墙可能为晋阳宫城的城墙或坊墙。

5.坝堰地城墙遗迹的发掘

为了解城内南北向夯土遗迹的建筑年代及性质,2004年,选取新晋祠路西100米、侨友路北300米的位置进行发掘,编号04TJⅡT401。发掘点坐标东经112°29ˊ45"、北纬37°43ˊ

48"。发掘时间为2004年9月11日至11月28日,共布5×5米的探方十个,后打掉隔梁形成了4×30米探沟一道,共清理出灰坑11个、灰沟5条、墓葬1座、夯土2道。

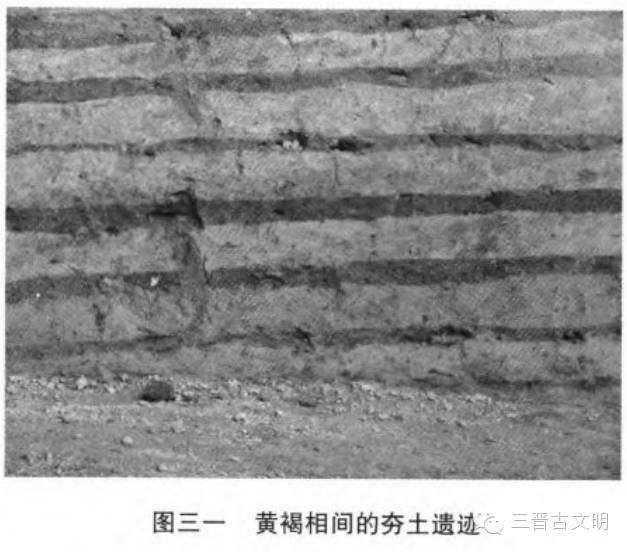

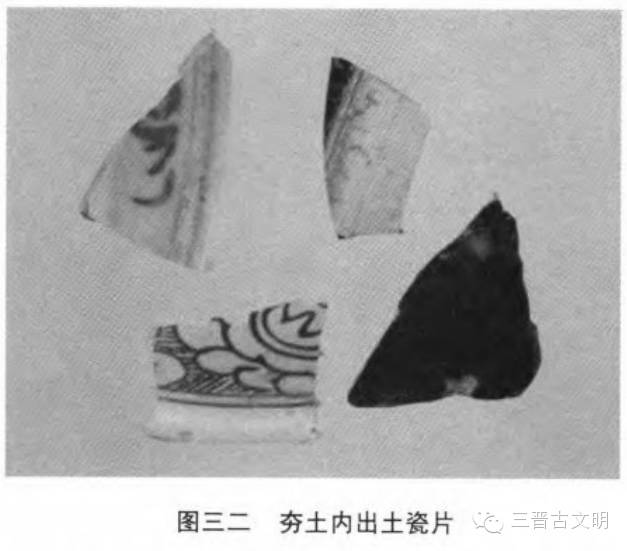

夯土堆积在地表之下2米即有发现,由黄褐相间土层构成。宽12米,黄色绵土层厚8 ̄12厘米,土质纯净,密度较差;褐色绵土层厚7 ̄10厘米,土质较杂,密度略好(图三一)。在夯土内发现有金元时期的白底褐花、黑釉瓷片,从清理遗迹和出土遗物分析,其年代最早为元代(图三二)。由于此处地下水位较高,发掘至地表之下6米时,发生严重塌方,发掘工作被迫停止。不过,从勘探资料可知,此段夯土之下仍有夯土堆积,其深度约3米,土质、土色与上部夯土明显不同,时代不明。

(四)西城内其他重要遗迹的调查勘探及发掘

在进行城市布局调查勘探的同时,时有重要遗迹发现:

1.西城墙“水窗门”遗址发掘

《永乐大典·太原府志》记载:“水门,今城西晋水所入之道,尚名水窗门。”根据先期进行的调查可知,此处为一城墙豁口,2006年进行发掘,编号06TJⅡT301。通过发掘确认豁口宽25米,发现有水冲刷的痕迹,因后期人为扰动严重,未发现路土等城门遗迹。

2.晋源苗圃探沟解剖

2009年,我们选择了遗址西部的太原市园林局晋源苗圃国有地界的一片苗木地为主要调查区域。但该区域地层内砂石冲积层较厚,无法进行钻探,只能采取探沟调查法。先后布设探沟7条,编号为09TJⅡT301—09TJⅡT901。探沟解剖面积均在20平方米左右,宽1.5~2米,长10~15米。受地形所限,本次调查只做到宋初火烧毁灭晋阳城时的地层,7条探沟均发现有大量的唐五代时期建筑构件,遗迹现象较为典型的有T301、T501、T801,以下做简要介绍(图三三)。

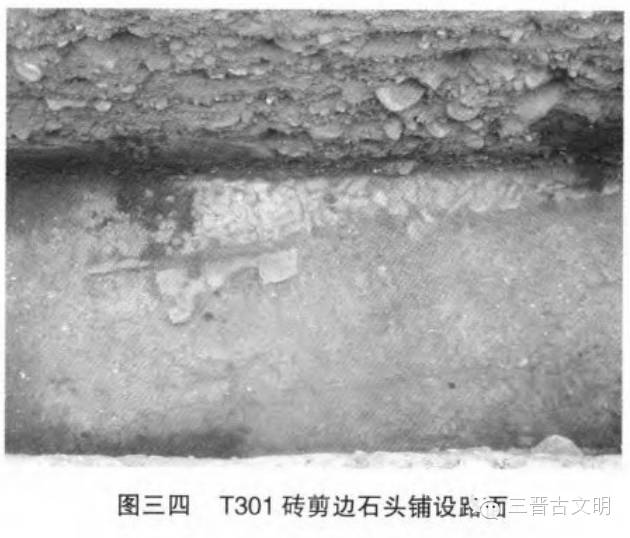

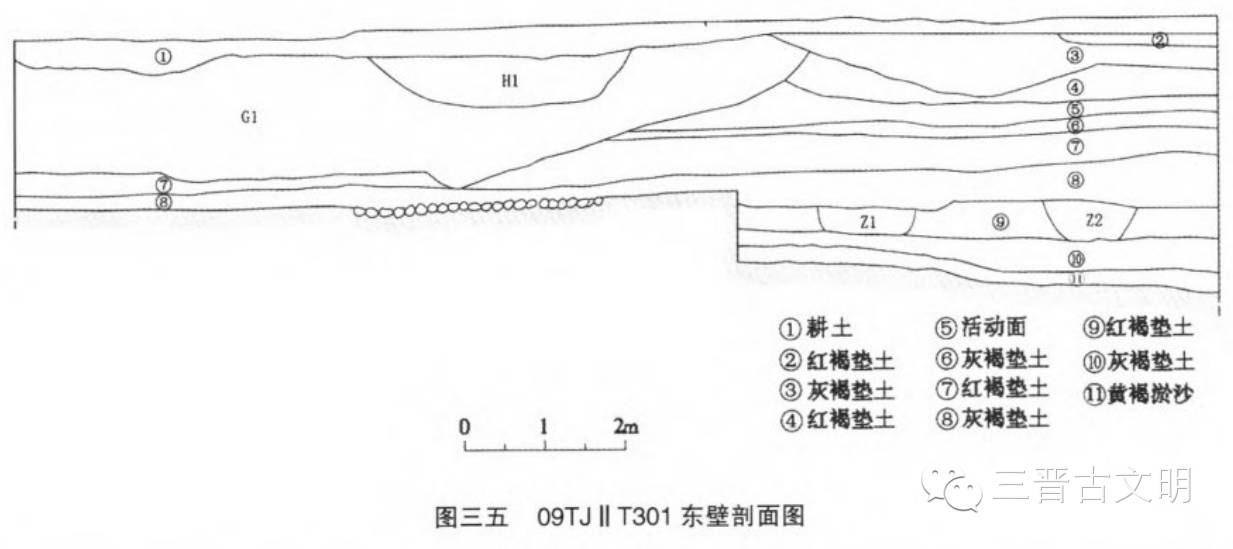

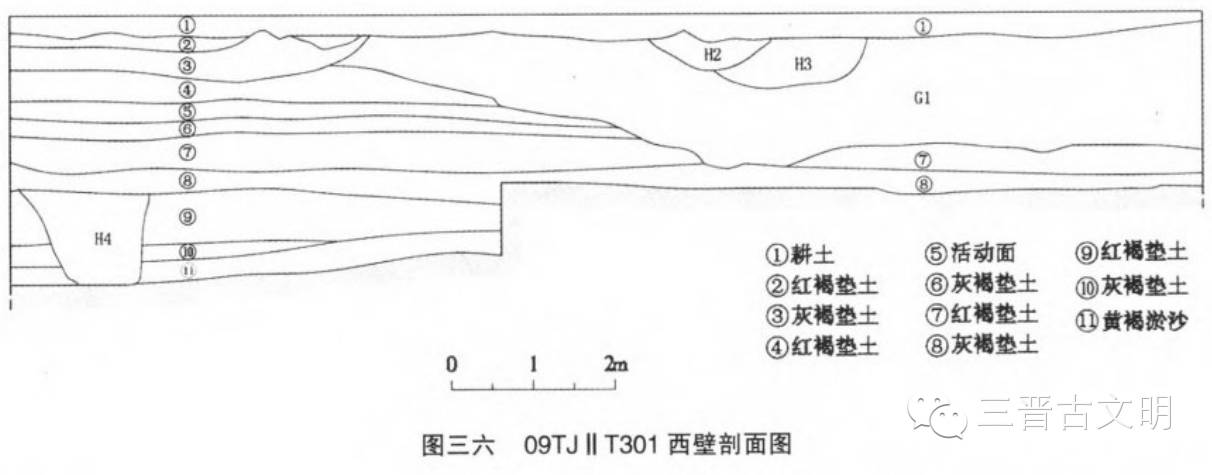

09TJⅡT301:西距西城墙102米,是本次调查探沟中距离城墙最近的一处。探沟东西宽1.5米,南北长15米,方向30°。此发掘点耕土层下即是1米多厚的冲刷沟,此沟应与“水窗门”豁口遗迹相对应。距地表2.2米为大面积的红烧土层,红烧土内包含有大量的炭粒,此层应与文献记载的火烧晋阳城有关。红烧土下叠压有建筑基址。并发现一段石子和砖铺设的南北向小路,方向18°,与西城墙方向一致。地层还出土了大量的建筑构件、瓷片。主要有白釉瓷片、白釉瓷玉环碗底。建筑构件有莲花纹瓦当、绳纹方砖、绳纹条砖、黑釉筒瓦、黑釉板瓦等(图三四、三五、三六)。

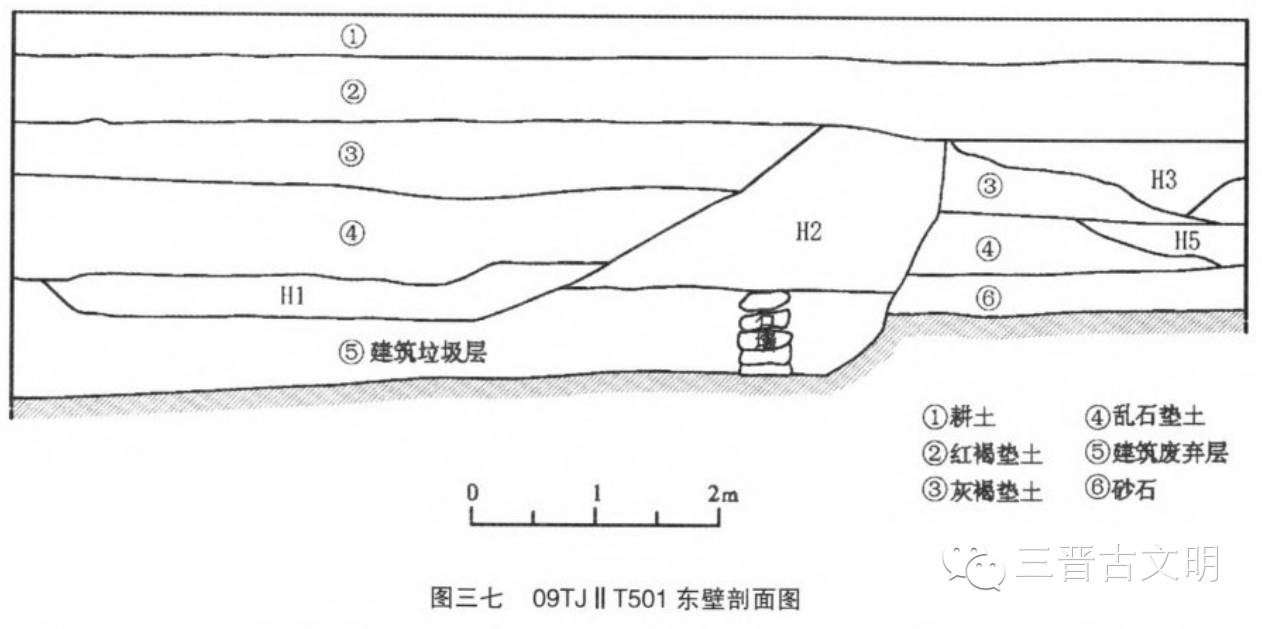

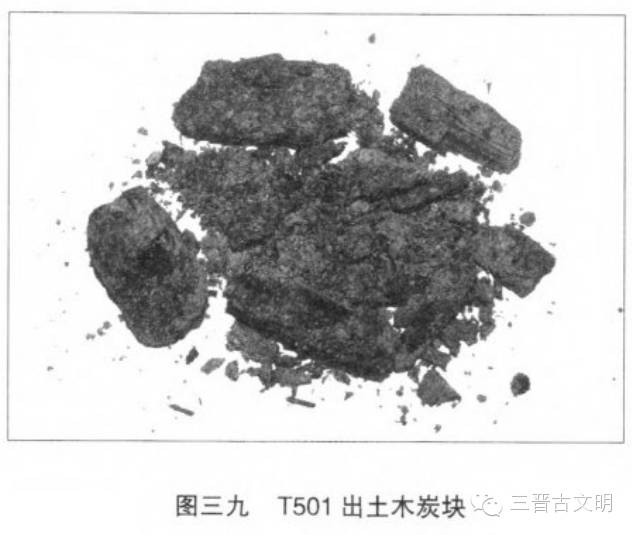

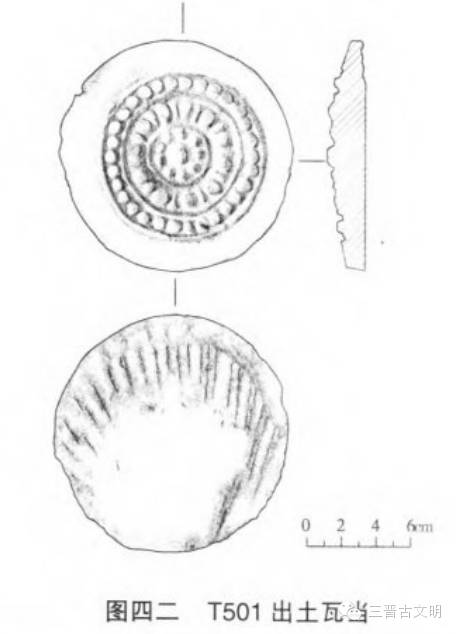

09TJⅡT501:位于T301以南100米,西距西城墙172米。探沟东西宽2米,南北长10米,方向0°。T501地层堆积与T301基本一致。地层④层下(距地表2.2米)为建筑构件堆积层,厚0.6~0.8米。清理出两道石头墙基和建筑台基基石。出土有大量的唐五代到宋初建筑构件、瓷片、石磨盘残块、石碓臼。土层中夹杂有大面积的红烧土、木炭块和炭粒。出土遗物主要以建筑构件和生活用瓷残片为主。建筑构件有鸱吻、吻兽、莲花纹瓦当、兽面纹瓦当、绳纹方砖、绳纹条砖、黑釉筒瓦、黑釉板瓦等。生活用瓷主要有白釉瓷片、白釉瓷玉环碗底、白釉瓷玉壁碗底、青釉圈足碗底等(图三七、三八、三九、四○、四一、四二)。

09TJⅡT801:位于T301东南,西距西城墙953米,是本次调查探沟中距离城墙最远的一处。探沟东西宽2米,南北长10米,方向0°。距地表1.2米为建筑构件堆积层,地层中出土了大量唐五代建筑构件、瓷片。在有限的揭露面上分布有6个炼炉,炼炉形制相同、大小不一。炼炉周围有大面积红烧土堆积,内含大量木炭、炉灰。炉膛的炉渣内有还出土了铜渣和两个坩埚,大号坩埚尺寸为:直径10、高9.5厘米,小号直径8、高8.5厘米。我们认为此处应为小件铜器铸造作坊,而T801周围可能是作坊区遗址(图四三、四四、四五)。

通过对城内遗址的发掘,我们首次发现了晋阳城火烧水灌的遗迹;并发现了砖剪边石子道路、密集分布的炼炉、红烧土层,以及石臼、石磨盘、砖瓦陶瓷等遗迹遗物。初步判断应为晋阳城火烧后所保留的庭院道路、小手工业作坊及居址遗迹。(待续)

太原市文物考古研究所

《文物世界》2014.5