书籍资料库

江苏苏州板桥村吴越国李氏夫妇墓发掘简报

内容提要:2021 年3—8 月,苏州市考古研究所对苏州工业园区板桥村附近的两个地块进行了考古发掘。其中,Ⅱ区同一封土堆之下发现了三座竖穴土坑墓,应为同茔异穴合葬墓,出土了漆器、木俑、金属器及买地券等随葬品,部分漆器上还有“姚先上牢”“丁卯徐上牢”“何牢”等铭文。根据买地券可知,男性墓主姓李,埋葬年代为公元966 年,属吴越国末期。这三座墓葬出土器物种类丰富,纪年明确,为苏州地区五代时期的墓葬研究提供了一批重要材料。

关键词:苏州 吴越国 买地券 木俑 漆器

2021 年3—8 月,苏州市考古研究所对江苏省苏州市苏州工业园区板桥村附近的两个地块进行了考古发掘(图一)。在Ⅱ区东南部发现了位于同一封土堆之下的三座墓葬,方向一致、形制相近,从北向南编号分别为2021SYBⅡM3、M2、M4(彩插四∶1)。

由于上部被现代建筑地基破坏,墓葬封土仅存一层,黄褐色土,较致密,厚约0.35 米,残存封土平面呈椭圆形,南北最长约9.25、东西最宽约8.45 米(图二);墓葬向下打破生土。现将三座墓葬的发掘情况简报如下。

该墓为竖穴土坑木棺墓。墓坑长约3.12、宽0.77~0.88、残深1.46~1.55 米,方向68°(图三)。墓坑上部为黄褐色填土,土质较硬,厚约0.41 米;其下平铺一层釉陶片及青瓷碎片,厚约0.2 米,推测为防盗;碎片层下依次为厚约0.04 米的石灰层、厚约0.07 米的黄土层以及厚约0.74~0.83 米的青膏泥。坑底较平坦,与坑口形制相同。

木棺主体呈前高后低的船形,四周被青膏泥完全包裹,由盖板、前后挡板、侧板、底板组成;每面皆为一块整木制成,以榫卯结构拼接,挡板、侧板与底板之间另用铁钉固定,侧板上5 个、挡板上2 个,共14 个铁钉。盖板四周边缘为斜弧刃形,纵切面整体近似梯形,长2.38、宽0.6~0.68、厚0.08米。侧板由脚端向头端逐渐升高,棺身通长2.03、宽0.51~0.55、高0.52~0.61 米。底板长2.32、宽0.59~0.68、厚0.09 米,棺外底部前端出土一块木质买地券。棺内填满淤泥,底部平铺一层石灰,厚约0.02 米,棺内出土有漆碗、漆钵、漆盒、漆筷、铜钱、银腰带、漆纱幞头等,漆盒内另发现铜镜1、铜耳挖1及铜饰2件。

前挡板外侧的底板之上有一木质房屋,由5块木板拼接而成,紧贴着前挡板,通高19.6、最宽21.2、进深9 厘米(图四)。木屋南侧板一面有墨书“沙”字及纹饰,另一面墨书一个简易人物形象及纹饰。木屋正前方放置1 个釉陶罐、南侧有1 个木人俑,东南角平放一长方形木板,木板上方散落2个木人俑、1 个木马,附近另发现1 个木虎及多枚铜钱等。木棺东北角附着1 个木棺模型,与侧板平行,平面呈梯形,长约32、宽8~10厘米,内部未发现遗物。

M2 共出土各类器物20 件(套),主要为釉陶器、漆器、木器、金属器、纺织品等。

1.釉陶器

釉陶罐 1 件。M2∶9,侈口,圆唇略外卷,束颈较短,斜溜肩,肩部有对称四系,略残,深腹外鼓,平底略内凹。器身施釉至肩部,脱釉较严重,腹部及底部露胎。口径8.9、最大腹径17.8、底径9.6、高22.5厘米(图五)。

2.漆器

碗 1 件。M2∶2,木胎。敞口,弧腹,圈足。五曲梅瓣形口,花瓣相交处外壁微凹形成一道浅槽。通体髹漆,内壁髹红漆,外壁髹黑漆,外侧腹壁近底处朱漆书“姚先上牢”四字(彩插五∶2)。口径21.1、底径10.3、高9.4 厘米(图六∶1;彩插五∶4)。

钵 1 件。M2∶1,木胎。敛口,鼓腹,平底。素面,通体髹漆,内壁髹红漆,外壁髹黑漆。口径19.6、底径14.3、高12.6厘米(图六∶2)。

盒 1 件。M2∶3,木胎。圆形,子母口,带盖,盖平顶。盒身直口,圆唇,直壁浅腹,平底。通体髹漆,内壁髹红漆,外壁髹黑漆。盒通高10.5、盖高5.7、口径18、底径17.6厘米(图六∶3)。

筷 1 双。M2∶7,截面前圆后方。素面,通体髹红漆。通长26.3厘米(图六∶4)。

3.木器

主要为买地券、木人俑、木马、木虎等。

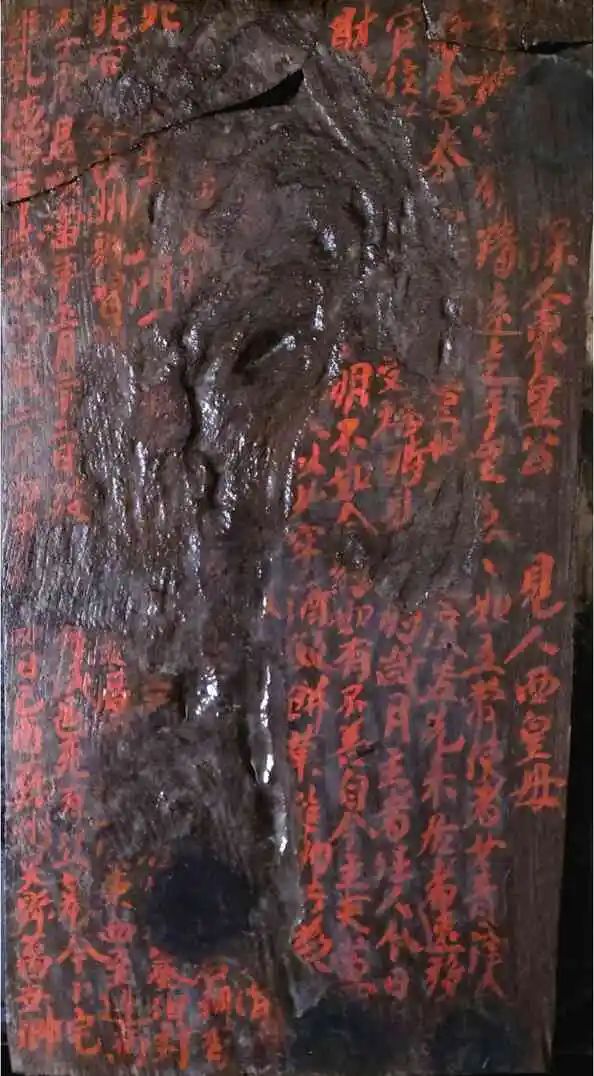

买地券 1 方。M2∶20,木质。长方形。高30、宽17 厘米。局部开裂腐蚀,背面无字。自左向右、自上而下朱书。共12 列,字数多寡不一,满行25 字,可辨141 字(彩插五∶1)。现录文如下(“/”表示另行,存疑或校补文字用蓝色粗体字表示,缺省不可辨者以“□”代替,超过三处以“□□□”代替):

维乾德四年岁次丙寅二月丙申十四日己酉,苏州吴县万安乡/李府君,以当年正月二十二日殁。生有城邑,死有丘墓。今卜宅/兆,宜于长洲县习义乡□□□安厝。四□□□,东西至迁,南/北□□□门□□□丘丞墓伯,封/□□□路将□□□若辄有/□□□能鸣/□□□今以少牢酒饭,饼果杂物,共为□□/财地□□□明,不如今约。如有不善,自今主吏当罪。□/官位□□□效福时。见□时岁月主者。保人今日直/符。书券人□□□。卖地人□定度。若先来居者,速移避/□彼宅邪精,远走千里。急々如五帝使者女青律令。/保人东皇公 见人西皇母。

人俑 3 件。皆未见彩绘纹饰等。M2∶10,直立站姿,戴幞头,目视前方,身着长袍,腰部束带,下露双足。左手贴胸作持物状,右手拳握悬于半空,掌心向下、有孔。通高26.2 厘米(图七∶1;彩插六∶1)。M2∶11,直立站姿,头部微仰,戴幞头,身着长袍,腰部束带,下露双足。左手贴胸拳握作持物状,右臂低垂,右手略前弯置于胯部。通高27.8 厘米(图七∶2;彩插六∶2)。M2∶13,直立站姿,头戴风帽,头部微下俯,身着宽袖曳地长袍,右手置于胸前,左臂下垂,长袖不露手,双足亦未外露。通高26.4厘米(图七∶3;彩插六∶3;封底)。

木马 1 件。M2∶12,身躯为一块木板,四条腿粘于身躯四角。鞍鞯俱全,束扎马尾,站立于一块长方形木托板之上。通长38.6、高25.8 厘米(图八∶1;彩插四∶4)。M2∶12 与M2∶10、M2∶11 共出一处,应为组合关系,后两者当为驭马俑。

木虎 1 件。M2∶16,昂首,卧伏状,前腿外伸,后半部残缺。残长13.6、高4.2 厘米(图八∶2;彩插四∶5)。

4.其他

主要包括金属器、玉饰及纺织品等。

铜 镜 1 件。M2∶4,圆形,有裂痕。正面光素,背面亦光素无纹,中心有一桥形穿钮 。直径 16.7 厘米(图九∶1)。

耳 挖 1 件。M2∶5,铜质。一端为耳勺,勺柄断面呈圆形,上刻弦纹;另一端为镊子,镊腿扁条状。通长14 厘米(图九∶2)。

铜饰 M2∶6,圆形,一对。素面,形制相同,或为衣物饰件。M2∶6-1,外径1.5、宽0.5厘米(图九∶5)。

银腰带 1 套,共13 件。M2∶18,由带扣、带銙、带饰组成(图一〇)。

带扣 1 件。M2∶18-1,微残。素面,片状,一端为圆弧形,另一端为方形,整体呈拱 形。长7、宽4、厚0.08~0.15 厘米。有5 个圆形穿孔,其中3 个孔内各存1 个铆钉,铆钉长0.7 厘米(图一〇∶1)。

带銙 10 件。分为方形銙、拱形銙,素面,片状,中下部均有一长方形穿孔。方形銙,共4 件,尺寸相同,1 件微残。M2∶18-2,长4、宽3.5、厚0.12 厘米,长方形穿孔长2.8、宽0.7 厘米;四角有4 个铆钉穿孔,各存1 个铆钉,铆钉长0.7 厘米(图一〇∶2)。拱形銙,共6 件,尺寸相同,1件微残。M2∶18-6,长3.8、宽2.8、厚0.1 厘米,长方形穿孔长2.7、宽0.7 厘米;四角有4个穿孔,各存1 个铆钉,铆钉长0.7厘米(图一〇∶3)。

带饰 2 件。素面,由金属条对折而成,以铆钉固定。M2∶18-12,长3.3、宽0.7 厘米(图一〇∶4)。M2∶18-13,长2.7、宽0.7厘米(图一〇∶5)。

钱币 共118 枚。M2∶8,38 枚,皆为铜质,出土于棺内底部。其中开元通宝34 枚,两枚背面有字,其余为光背或背面有月纹。M2∶8-1,正面钱文“开元通宝”,背面为“润”字。直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图一一∶1)。M2∶8-2,正面钱文“开元通宝”,背面为“荆”字。直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图一一∶2)。M2∶8-3,光背。直径2.4、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图一一∶3)。乾元重宝3 枚,2 枚光背、1 枚背月。M2∶8-35,光背,直径2.4、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图一一∶4)。大唐通宝,1 枚,光背,M2∶8-38,直径2.3、内方孔宽0.6、外廓0.1、厚0.1厘米(图一一∶5)。M2∶15,9 枚,铜质,出土于棺外东部,皆为开元通宝,光背或背面有月纹,尺寸相同,直径2.4、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米。M2∶17,71 枚,多为铜质,出土于棺外底部。其中开元通宝69 枚(含铅质4 枚、铁质1 枚),两枚背面有字,其余背面有月纹或为光背。M2∶17-1,正面钱文“开元通宝”,背面为“润”字。直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1厘米(图一二∶1)。M2∶17-2,正面钱文“开元通宝”,背面为“越”字。直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图一二∶2)。M2∶17-3,背上有月纹。直径2.4、内方孔宽0.7、外廓0.3、厚0.1 厘米(图一二∶3)。M2∶17-4,背上下皆有月纹。直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图一二∶4)。乾元重宝2 枚,铜质,形制相同,背面有月纹。M2∶17-70,直径2.4、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1厘米(图一二∶5)。

玉簪首 1 件。M2∶19,外轮廓呈不规则状,近C 字形,近外缘处略薄。上端纹饰朝一侧上扬,近顶部钻有一细小穿孔;中部外沿略呈弧形;下端细窄,近底部较尖锐。通体作双面雕刻花卉纹,花卉枝茎皆以简练的单股或双股交叉线条阴刻而成。通长3.3、最宽1.6、厚0.4厘米(图一三;彩插六∶4)。

铁钉 14 根。钉头呈圆帽形,下部尖锥形。M2∶14-1,长13.7 厘米(图九∶3)。M2∶14-2,长13.3 厘米(图九∶4)。

棺内另出土漆纱幞头一顶,位于墓主人头肩部,应为入葬时所佩戴。出于埋葬过程中的挤压等原因,幞头出土时已坍塌损毁成残片若干,散落至整个棺内头部,幞头原尺寸与形制不存。从部分残片的形状以及墓主人腰腹部出土银腰带遗痕推测,该遗物应为带两翅的硬脚幞头。幞头残片呈亮黑色,为二经绞罗织造其外又髹以黑漆,另外可见表层漆纱内还附有内衬一层,亦髹以黑漆。幞头整体及两脚均以实心粗铁丝为骨架。

M3 为竖穴土坑墓,方向55°。墓坑开口平面呈长方形,长约2.61、宽0.72 米,坑底距现地表深约1.21 米,直壁,平底(图一四)。坑内填土分为两层:上层为黄色花土,厚约0.97~1 米;下层为青灰土,厚约0.23米。

葬具及人骨未存留,在墓底中西部散落分布54 枚铜钱,墓室西南角和西北角各发现1件釉陶罐。

(二)出土器物釉陶罐 2 件。M3∶1,侈口,圆唇略外卷,束颈较短,斜溜肩,肩部有对称双系,深腹外鼓,平底。器身施半釉,下腹部及底部露胎。口径7.6、最大腹径12、底径6.9、高14.2 厘米(图一五∶1)。M3∶2,形制与M3∶1 基本相同,器身施半釉,下腹部及底部露胎。口径7.8、最大腹径12.1、底径7.2、高14.1厘米(图一五∶2)。

铜钱 共54 枚。M3∶3,其中开元通宝51 枚,形制、尺寸相同,大部分为光背。M3∶3-1,直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图一六∶1)。M3∶3-2,直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图一六∶2)。乾元重宝3 枚,2 枚光背、1 枚背面有月纹。M3∶3-52,光背。直径2.4、内方孔宽0.7、外廓0.3、厚0.1 厘米(图一六∶3)。M3∶3-54,背下有月纹。直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图一六∶4)。

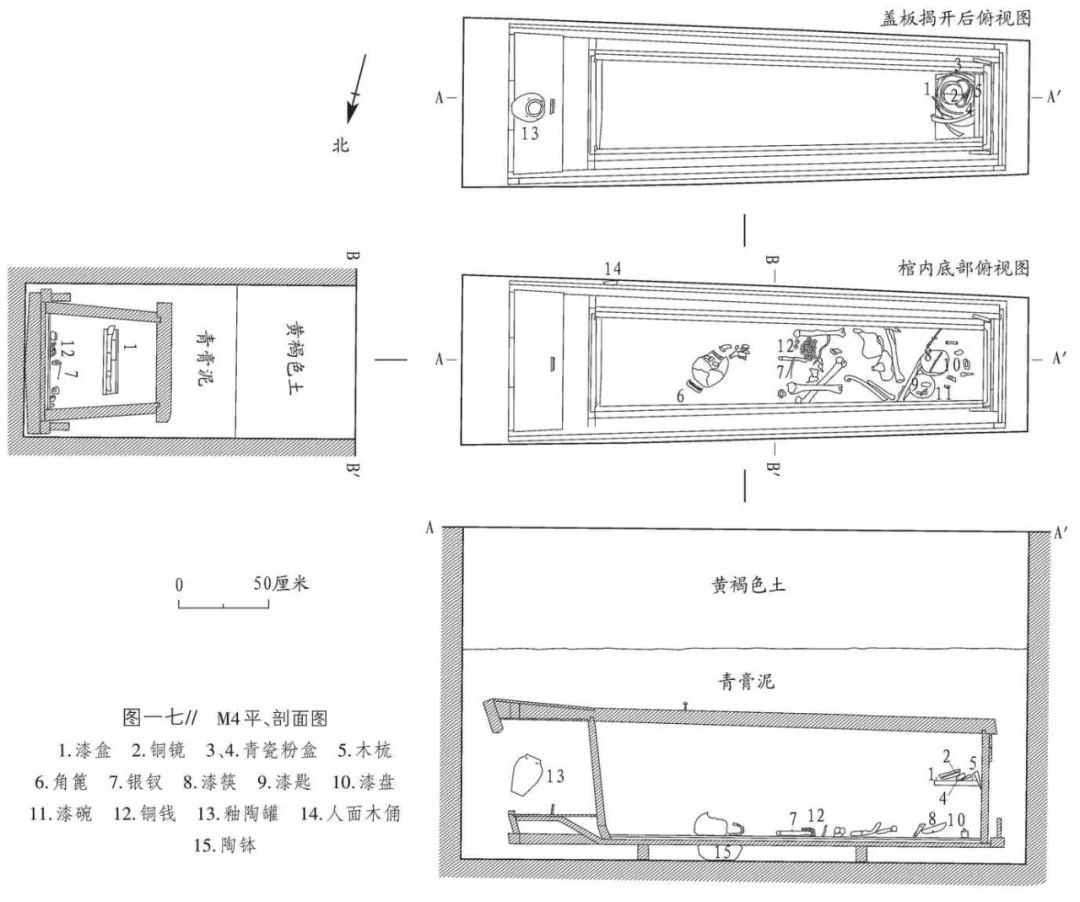

M4 为竖穴土坑墓,头向75°。墓坑开口平面呈梯形,长3.13、宽0.74~0.94 米,坑底距现地表深约1.84米,直壁,平底(图一七)。坑内填土分为两层:上层为黄褐色土,厚约0.65~0.68 米;下层为青膏泥,厚约1.16~1.18米。

M4 木棺主体呈前高后低的船形,四周被青膏泥完全包裹,由盖板、前后挡板、侧板、底板组成;除盖板之外其余每面皆为一块整木,以榫卯结构拼接,挡板、侧板与底板之间另用铁钉固定,盖板上可见7 个铁钉。底板上用木板围绕木棺一周,高0.11 米。棺外侧板及盖板主体部分髹红漆、其余部分髹黑漆,大部分漆已剥落。

盖板前宽后窄,整体近似梯形,中部有明显的砍砸痕迹,前端两侧有红漆绘制的卷云纹图案。长2.84、宽0.58~0.8、厚0.07~0.08 米。侧板由脚端向头端逐渐升高。棺身通长2.23、上部宽0.52~0.6、下部宽0.6~0.76、高0.58~0.63 米。底板长2.75、宽0.7~0.89、厚0.03 米。底板下有前后两根横向放置的枕木,两枕木之间出土1 件泥质灰陶钵。木棺外侧东南角发现1件人面木俑。

棺木盖板及底板比侧板向前凸出约0.5~0.58 米,使木棺前端形成龛状,即“前和”,中间放置1 件釉陶罐。棺内填满淤泥,底部从上往下依次平铺1 厘米厚的草木灰层和2 厘米厚的石灰层;棺尾发现1 块悬空木板,木板之上放置1 件竹笥,竹笥保存不佳,内有漆盒1、青瓷粉盒2、木梳1件,漆盒内另有铜镜1 件。人骨略有错位,头骨附近发现角质梳篦1 件,腰腹部发现银钗1 件、铜钱61 枚,脚部发现漆碗、漆盘各1 件,漆碗内另有漆匙1件、漆盘内有漆筷1双。

(二)出土器物1.陶瓷器

陶钵 1 件。M4∶15,泥质灰陶。敛口,圆唇,斜弧腹,平底内凹。素面。口径23.8、最大腹径25.6、底径15.4、高8.5厘米(图一八∶4)。

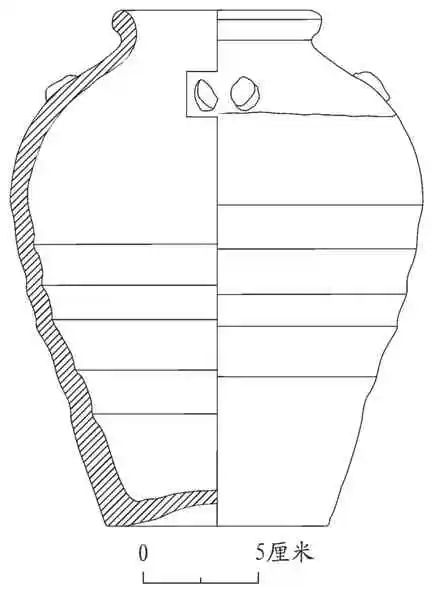

釉陶罐 1 件。M4∶13,侈口,圆唇略外卷,溜肩,鼓腹,下腹部斜收至底。平底内凹。肩部贴附4个对称的泥条式系,外壁上部施釉,脱釉较严重,腹部及底部露胎。口径7.8、最大腹径16.9、底径9.2、通高24厘米(图一八∶1;彩插四∶3)。

青瓷粉盒 2 件。M4∶3,子母口,盒盖不存。口部微敛,弧腹折收,平底微凹。灰白色胎,通体施青釉,釉面光滑,外底有8 个支钉痕。口径8.4、最大腹径9.8、底径5、高2.3 厘米(图一八∶2)。M4∶4,子母口,盒盖不存。口部微敛,弧腹斜收,平底微凹。灰白色胎,通体施青釉,布满开片,外底有3 个支钉痕。口径6.1、最大腹径7.2、底径3.8、高2.4 厘米(图一八∶3)。

2.漆器

盒 1 件。M4∶1,木胎。圆形,子母口,器盖未见,腹微鼓,下腹斜收,平底。通体髹黑漆,外侧腹壁近底处朱漆书“丁卯徐上牢”五字(彩插五∶3)。口径13.3、底径9.2、高3.4厘米(图一九∶2)。

碗 1 件。M4∶11,木胎。敞口,弧腹,矮圈足。通体髹漆,内壁髹红漆,外壁髹黑漆。口径14.8、底径8.3、高6.2厘米(图一九∶3)。

匙 1 件。M4∶9,木胎。匙头椭圆形,面微凹;柄扁平窄长,柄端略残。素面,通体髹黑漆。残长16.5 厘米(图一九∶4)。

盘 1 件。M4∶10,木胎。敞口,斜弧腹,平底。五莲瓣口,花瓣相交处外壁微凹形成一道浅槽。通体髹漆,内壁髹红漆,外壁髹黑漆,外底中部朱漆书“何牢”二字。口径17.6、底径12.2、高3.8 厘米(图一九∶1;彩插五∶5)。

筷 1 双。M4∶8,木胎。略有残缺,截面前圆后方。素面,通体髹黑漆。残长20.6 厘米(图一九∶5)。

3.木器

主要有人面俑、木梳等。

人面俑 1 件。M4∶14,下半部近方形,上半部近三角形,略有残缺。正面下半部有墨线描出的人物面部特征,上半部墨线脱落严重,纹饰不可辨;背部用墨线画出六条弧形条纹,略有脱落。下部中间有一穿孔痕迹,此俑应为组合器物。残高10.2、最宽4、最厚1.3 厘米(图二〇∶1;彩插四∶2)。

木梳 1 件。M4∶5,弧形梳背,两端有侧护。侧护间为刺形梳齿,共有54 根,残存51 根。梳背较厚,齿端较薄。通长12.2、宽7.3、最厚1.4 厘米(图二〇∶2)。

4.其他

包括角篦、银钗、铜镜、铜钱等。

角篦 1 件。M4∶6,角质。弧形梳背,两端有侧护,基本完整。侧护间为长条形梳齿,共有55 根。通长10.7、宽2.8、厚0.2厘米(图二〇∶4)。

银钗 1 件。M4∶7,双股,由一根银丝对折而成,略弯曲,前端略尖。通长13.6 厘米(图二〇∶3)。

铜镜 1 件。M4∶2,圆形,四乳四凤镜,圆钮座。圆座外有两周短斜线纹,短斜线纹之间为主纹,主纹为四乳与四凤纹相间环绕。四乳带圆座,四凤躯体呈钩形,在躯体一端有一只简化鸟纹。直径9.1、缘厚0.2厘米(图二一;彩插六∶5)。

铜钱 共61 枚。M4∶12,其中开元通宝58 枚,形制、尺寸相同,大部分为光背。M4∶12-1,开元通宝。直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1 厘米(图二二∶1)。乾元重宝2 枚,皆光背。M4∶12-59,乾元重宝。直径2.4、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1厘米(图二二∶2)。咸康元宝1 枚,光背。M4∶12-61,咸康元宝。直径2.3、内方孔宽0.7、外廓0.2、厚0.1厘米(图二二∶3)。

四、结语 (一)墓葬年代

M2 出土的买地券记载墓主去世于乾德四年正月二十二日,即公元966 年2 月15 日;根据干支纪年可知,乾德四年二月中的己酉日为十四日,故M2 墓主的埋葬时间为乾德四年二月十四日,即公元966 年3 月8 日。苏州此时为吴越国统辖,属五代时期吴越国末期。由于吴越国尊中原王朝为正朔,故使用宋太祖“乾德”年号。

M3、M4 与M2 为同一封土堆之下的三座墓葬,M3、M4 虽未发现有明确纪年的器物,但根据合葬墓的性质可知其与M2年代间隔不会太大。

从出土器物来看,漆盒M4∶1 上有朱书铭文“丁卯徐上牢”,“丁卯”应代表其制作年代。距离966 年比较近的“丁卯”年有907 年、967 年、1027年等。由于M2、M4 为合葬墓,1027 年可排除;M4出土了一枚“咸康元宝”铜钱,“咸康元宝”铸造于前蜀后主王衍咸康元年(925 年),即M4 下葬年代不早于925 年,故“丁卯”年为907 年的可能性较小。所以,此处的“丁卯”年当为967 年。此外,随葬器物中未见宋代铜钱,从侧面说明此时苏州还未被宋代有效统治,亦即M4 埋葬年代不早于967年,且不晚于978年。

从出土人骨来看,M2 墓主为男性,死亡年龄在40—45 周岁;M4 墓主为女性,死亡年龄在45—50 岁,另外在其头骨右后方发现一处骨质塌陷区域,未见愈合痕迹,疑似钝器打击形成,可能与死因有关。M4 墓主的死亡年龄大于M2,而夫妻间男性的实际年龄通常不小于女性,也可表明M4 墓主死亡时间晚于M2,即晚于966年。

综上,判定M4 下葬年代在967—978 年,为五代时期吴越国末期。M3 保存状况较差,根据合葬墓推测其年代也当为五代时期吴越国末期。

(二)墓主身份从李府君买地券可知M2 墓主为一名李姓男子,苏州吴县万安乡人,未记载其有官品,墓内亦未发现瓷器、金器等。然而M2 棺木制作较为讲究,随葬品中包含较多漆器及木俑等,特别是银腰带,这些都表明墓主人具有一定的身份,推测其生前至少为九品官员;五代时期逾制现象屡有发生,亦不排除其为富商的可能[1]。

M3 由于棺木及人骨未能存留,且出土器物较少,可知其地位相对较低;M4 出土器物种类丰富,数量也较多,其地位应高于M3。因此推测M4、M3 分别为M2 的妻、妾之墓。

(三)墓葬特征M2、M4 的棺木前挡板皆缩于盖板、侧板及底板之后,使木棺前端形成龛状,即“前和”结构,有的墓葬“前和”内还放置木屋、木俑等随葬品,这也是江南地区五代时期较为常见的埋葬特征之一[2],如江苏常州半月岛五代墓[3]、扬州蔡庄五代墓[4]、扬州秋实路五代墓[5]均有类似装饰,反映了当时的建筑形式和艺术风格,扬州南唐田氏纪年墓[6]也发现有与M2相似的木棺模型。此外,M2 盖板上部有一层由碎陶瓷片组成的防盗层,在江南地区以往的考古发掘中较为少见。

M2、M4 随葬品以漆器和木俑居多,为一大特色。部分器物上还有“姚先上牢”“丁卯徐上牢”“何牢”等朱书铭文,这些铭文都是苏州地区的首次发现。其中的“姚”“徐”“何”应为作坊主的姓氏,“上牢”二字在五代两宋时期的漆器上出现较多,指产品为上等品、牢固耐用。此外,公元966 年为农历虎年,M2 随葬的一件木虎或与墓主人的去世年份有关。

以往江南地区吴越国时期的墓葬发现较少,板桥村这三座吴越国墓葬出土的随葬品,时代特征鲜明、地域风格显著,为研究江南地区五代时期的经济、文化及手工业发展水平等提供了一批重要的实物材料。

(附记:本次发掘项目负责人为孙明利;参与发掘的人员为车亚风、姚宁、赵怡喆、孙强;人骨鉴定为中国社会科学院考古研究所王明辉;幞头鉴定为中国社会科学院考古研究所王丹;拍照为车亚风;绘图为董抒函、江国超、姚宁;拓片为姚宁。本次发掘工作得到中国社会科学院考古研究所华东基地、无锡市文物考古研究所、无锡吴都阖闾古城遗址管理处、阖闾城遗址博物馆等单位的大力支持与协助,谨致谢忱!)

[1]具体分析见车亚风:《苏州新见吴越国买地券考释及墓葬相关问题研究》,《东南文化》2023年第6期。

[2]黎忠义:《江苏宝应县经河出土南唐木屋》,《文物》1965年第8期。

[3]常州市博物馆:《江苏常州半月岛五代墓》,《考古》1993年第9期。

[4]扬州博物馆:《江苏邗江蔡庄五代墓清理简报》,《文物》1980年第8期。

[5]南京大学历史学院文物考古系、扬州市文物考古研究所:《江苏扬州市秋实路五代至宋代墓葬的发掘》,《考古》2017年第4期。

[6]扬州市文物考古研究所:《江苏扬州南唐田氏纪年墓发掘简报》,《文物》2019年第5期。

执笔:孙明利 陈 璟 车亚风

基金项目:本文为苏州地域文明探源工程课题的阶段性成果;为江苏地域文明探源工程“唐宋元明港口与对外交流”课题阶段性成果。

来源:订阅号“考古”