书籍资料库

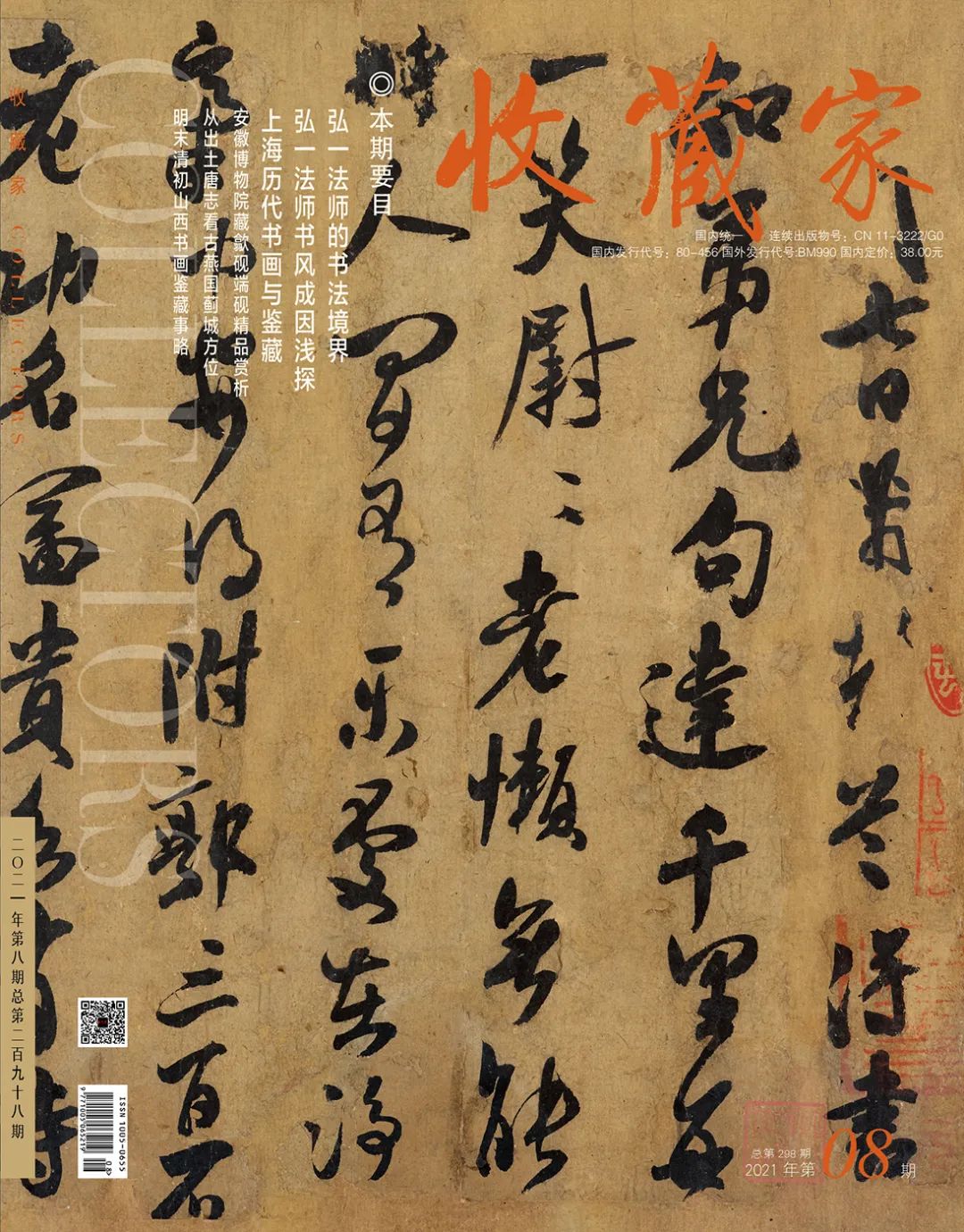

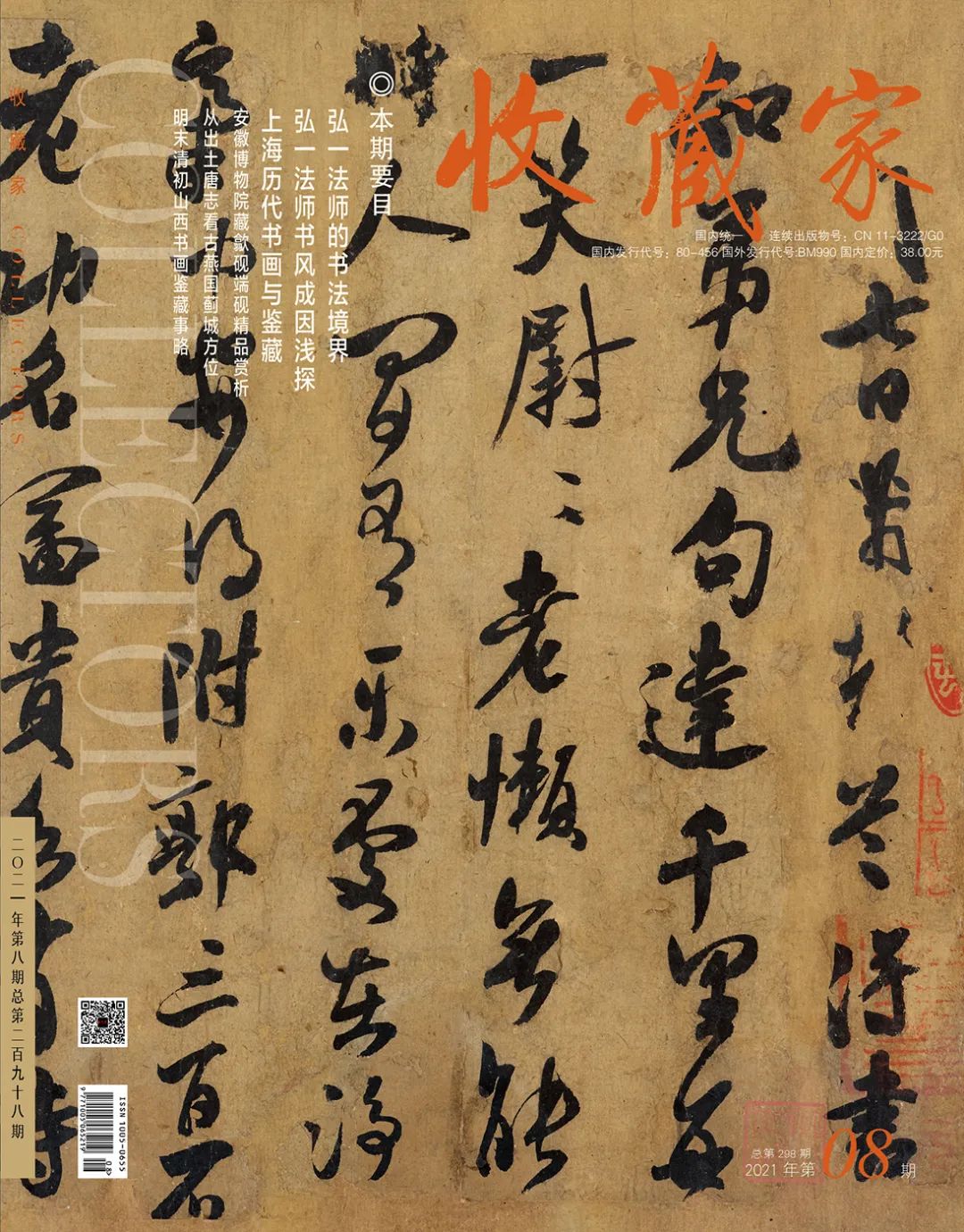

《收藏家》2021年第08期

来自: 收藏家杂志社 |

发布时间:2024-11-10 09:21 |

查看: 310 | 发布者: gogoyy |

摘要: 特别关注——弘一大师的书法境界李群辉东南之美——上海历代书画与鉴藏白亦辰似乎长久以来,世人通常认为,上海作为口岸城市,拥有的只是开埠后的一百多年历史,引人瞩目的只有“海派”艺术。实际上,作为绵延千载的江南文化的一部分,上海的艺脉同样久远深长。从书画作品来看,现存最早的名人墨迹是被称为“法帖之祖”的《平复帖》,其作者为西晋时期宅居 ...

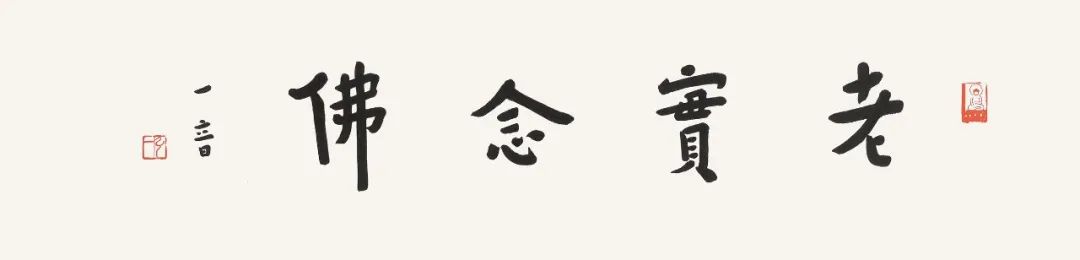

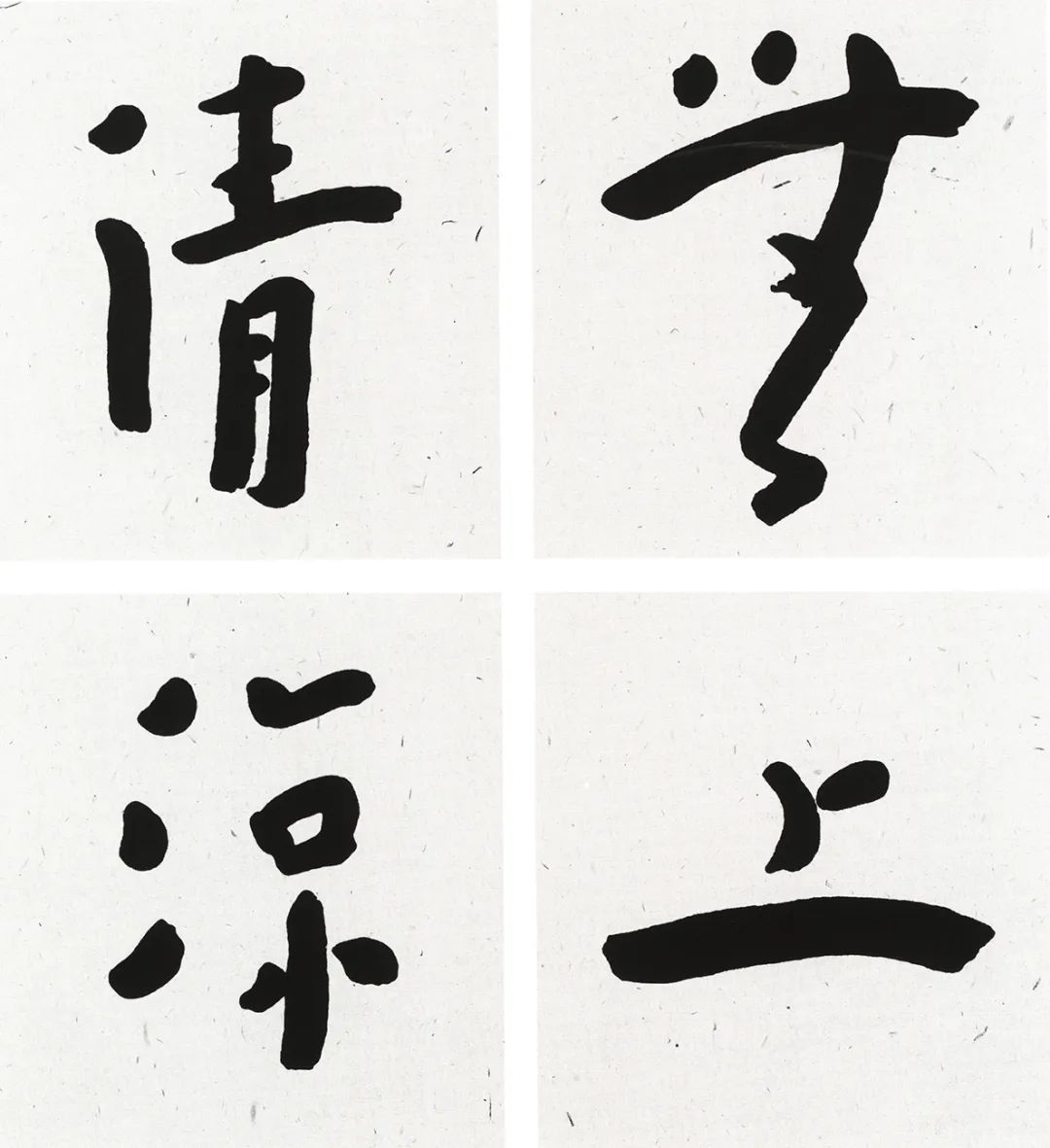

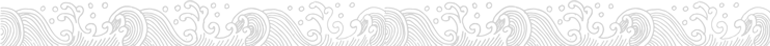

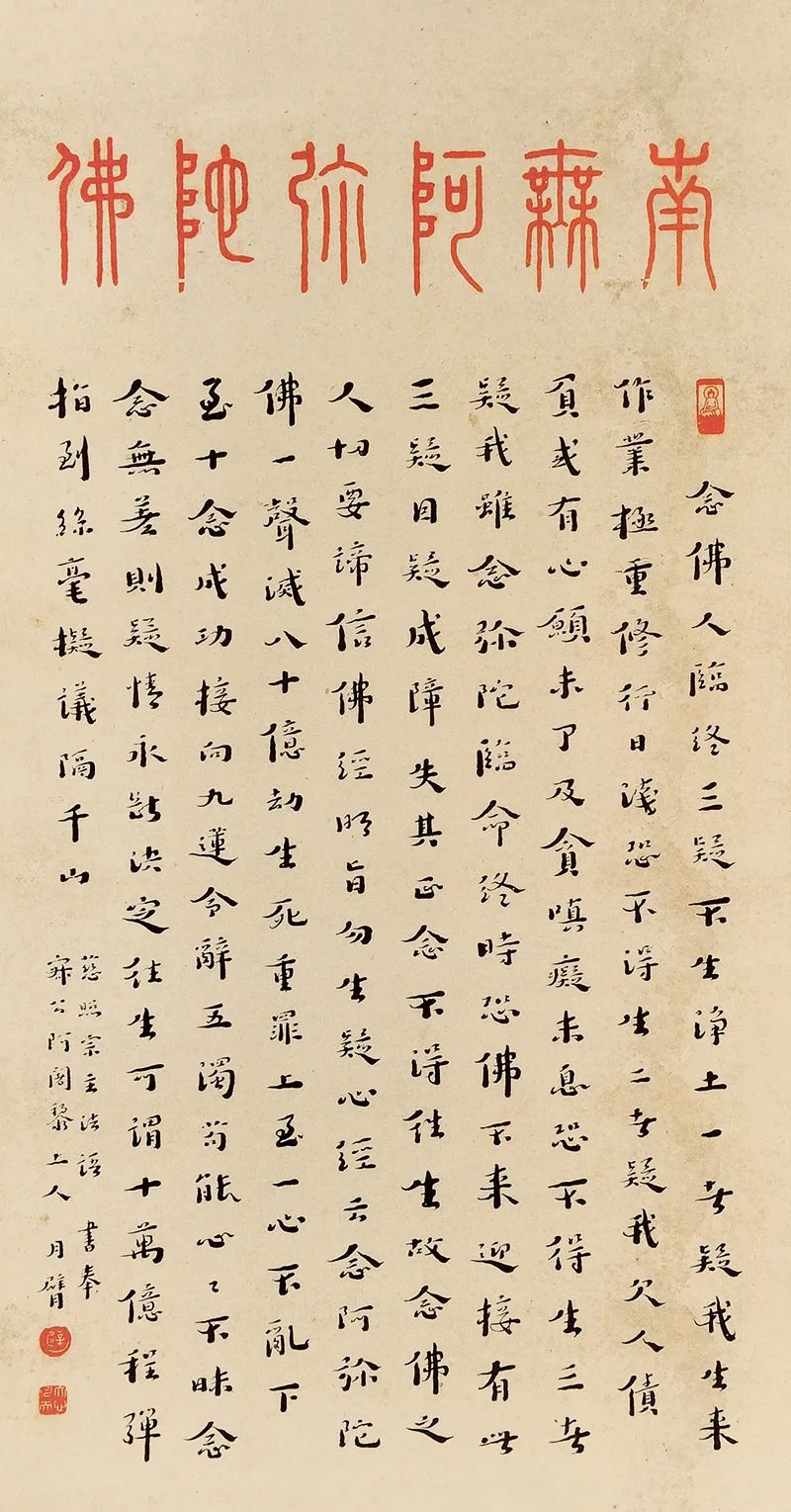

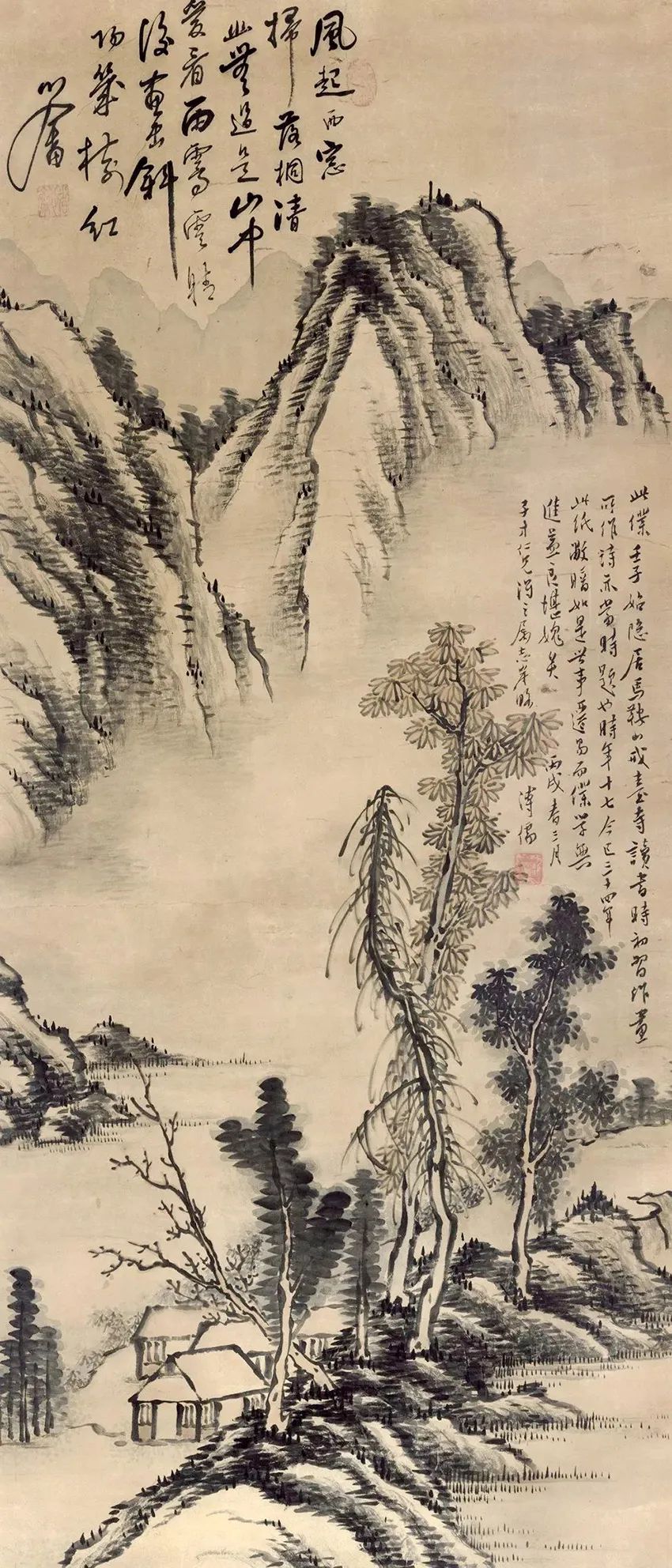

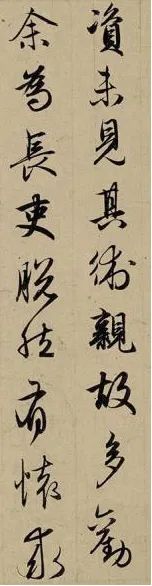

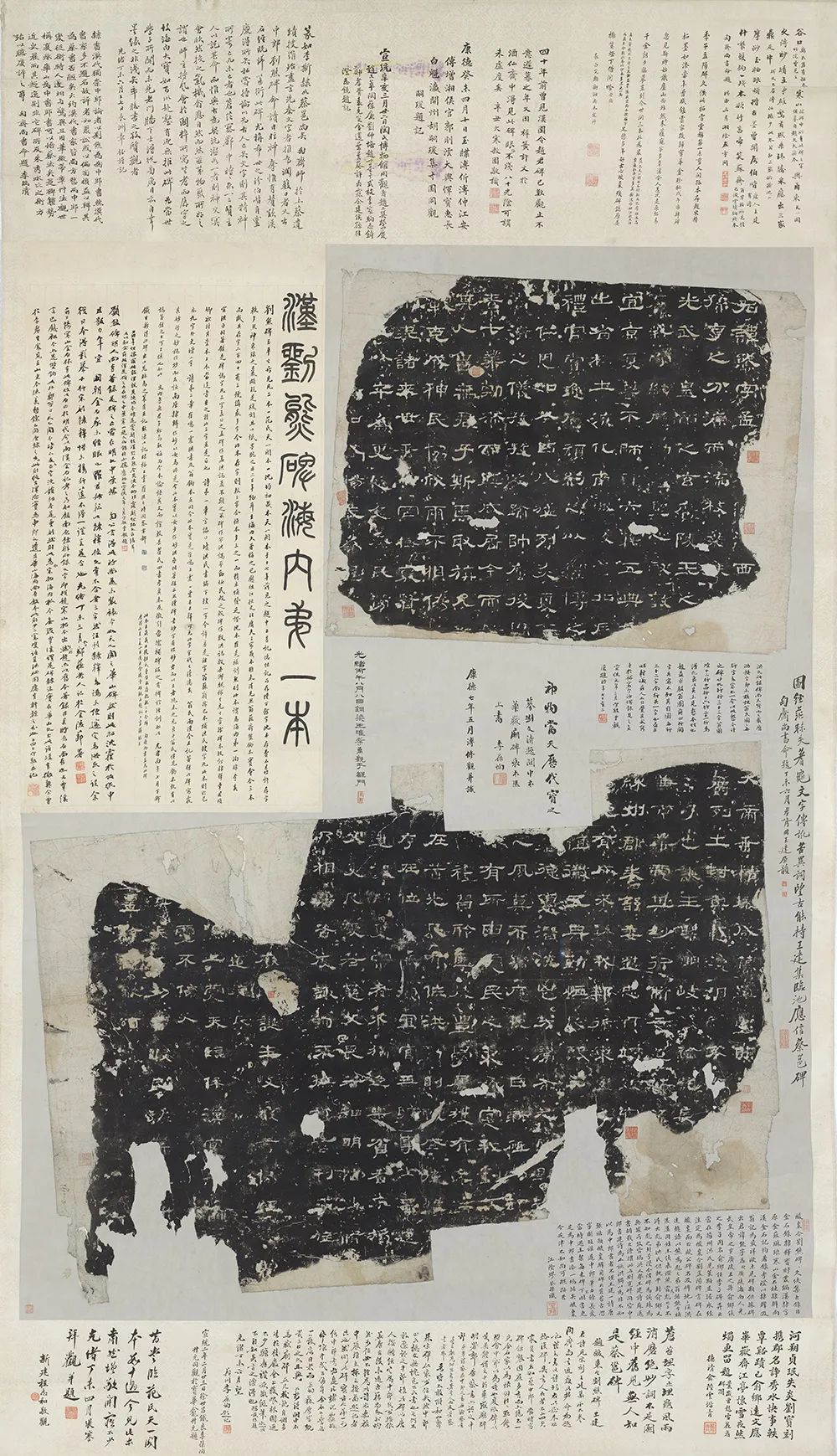

弘一大师的艺术人生可谓由博而约,他的艺术风格可谓大道至简,从书法欣赏的角度看,他的字简约、大方;从艺术格局来看,他的字简远、通透;从艺术的灵魂层面来看,弘一大师的字简净、超脱。弘一法师是集诗、词、书画、篆刻、音乐、戏剧、文学、佛学研究于一身,并在多个领域做出开拓性贡献的艺术家、教育家和一代高僧。弘一法师出家后,将汉字书写与弘扬佛理融为一体,一改刚健浑厚的北碑书法风貌,以佛入书,以书弘佛,形成了空灵静寂、朴拙圆满、浑若天成的书法风格。近年来,关于弘一法师书法的风格赏析、作品鉴定和市场价格等方面的著述蔚为大观,上海市青年书协的卢新元在其《百年弘一法师书法研究综述》一文中已有相关总结和评述。但是,有关其书法风格成因类文章似并不多见,胡庆恩的博士毕业论文《无相可得——弘一法师书法思想研究》和周延的《弘一法师书法风格的分期及演变》是比较有代表性的优秀成果。本文试用弘一法师警言名句中的“理”和“淡”来概括其出家前后的书法风格,并据此回溯弘一法师学贯中西的知识背景、修行儒释两界的造诣及其求佛化众的平生志愿,而这一切恰恰就是促成其书风由“理”入“淡”的根本原因。弘一法师是近代的高僧大德,更是一个传奇般的存在。他在书法、绘画、篆刻、音乐、佛教、戏剧等领域都取得了非凡的成就。放在历史上,这么全面的人也是极为少见的。弘一有太多的话题供世人研究和玩索。本文只是就其书法谈谈个人的感触。1918年8月19日,李叔同剃度于杭州虎跑寺了悟法师,法名演音,号弘一。该年10月,入灵隐寺受比丘戒,从此开始了长达24年的佛门生涯。此后,他以研究、弘扬律宗为目标,重振南山律教,被尊为重兴南山律宗第十一代祖师。弘一法师出家,与俗世异常决绝,一心向佛,绘画、戏剧基本上不再染指,惟有书法却得以超脱升华,日臻完善,终成一代大家。李叔同是中国近现代史上著名的书法家、音乐家、艺术教育家、佛门高僧。他在文化新旧交替时期以艺术启发民智,开启了中国近代历史上的多个第一,成为最早提倡话剧的人,最早研究西洋音乐的人,最早使用模特写生的人,最早接触印象派绘画的艺术家。这位传奇人物一生坎坷,留下了大量艺术精品,培养了许多艺术人才,其书画作品更是成为当下艺术市场的尊宠。近30多年来,学术界关于李叔同的个案研究形成“弘一热”,钻之弥坚仰之弥高,这些研究为世人进一步揭开大师的神秘面纱和内心世界做出了重要贡献。文物艺术品拍卖会是买家、卖家参与的交易市场。由于拍卖行参与组织拍卖中介环节,市场成了买方、卖方、中间拍卖方三者相互角力的综合的市场。而艺术品拍卖市场行情最为直观的表现之一,除了拍场上买家们竞相叫价所体现出的市场冷暖之外,还有拍卖会中一件件拍品被拍出的成交价。弘一书法备受藏家青睐,其价格随艺术品拍卖市场的高企而增长,那些来源清晰、出版权威、内容稀缺的作品必定能拍出高价,拍卖价格已在成百上千万间,而那些来源不明、书法拙劣的作品必定会被弃若敝履。由此,藏家自当明之。似乎长久以来,世人通常认为,上海作为口岸城市,拥有的只是开埠后的一百多年历史,引人瞩目的只有“海派”艺术。实际上,作为绵延千载的江南文化的一部分,上海的艺脉同样久远深长。从书画作品来看,现存最早的名人墨迹是被称为“法帖之祖”的《平复帖》,其作者为西晋时期宅居于华亭(今上海松江)的陆机。另有敦煌莫高窟第323窟主室南壁的唐代壁画“石佛浮江”,是现存最早描绘上海的画作,摹写了西晋时吴淞江的景致。无论是书法还是绘画,都显示出上海在漫长历史岁月中有着深厚的文化积淀。为了深入展现上海在中国美术史中的成就及其地域影响,上海博物馆在继“吴湖帆书画鉴藏特展”(2015)、“丹青宝筏:董其昌书画艺术大展”(2018)之后,于近日推出“万年长春:上海历代书画艺术特展”,从法书名画中探寻上海千年文脉的踪迹,深入探索上海这座国际化大都市的城市精神脉络及其传统人文底色。砚材质丰富,包括陶质、玉质、瓷质、铁质、漆质、石质等。但石砚,特别是歙石、端石两种砚材,由于赏用兼具,名声尤盛,自唐代就长期占据砚史上的主角地位。安徽博物院藏有砚台300余方,时代上起汉唐,下至当世,具有丰富的文化内涵及鲜明的地域特色。本文遴选唐至明清歙、端砚各数方,就其造型、文化内涵、题铭、艺术特色等逐一进行赏析,力求全方位展现两者的发展历史,以及它们与文人的相濡以沫、日夜厮守。山东济南章丘洛庄汉墓9号陪葬坑出土了一批金器,重量达600余克,实属罕见。洛庄汉墓的发掘被评为2000年全国十大考古新发现,从1999年至2001年共在主墓室周围发现陪葬坑和祭祀坑共36 座,出土各类文物3000 余件。其中9号陪葬坑出土的五件富有北方草原地区风格的金制怪兽头形金节约(装饰马头的马具)更是引人瞩目。这5件金节约整体形态均为似鸟非鸟、似兽非兽的造型,在中原地区出土金器中十分罕见。溥儒青年时期即已驰誉画坛,其“北宗”山水作品一经面世便引起巨大反响,被推举为“国画北派青绿山水正宗首座”,但纵观溥儒的艺术历程可以发现,他的山水画并非只有被人熟知的“北宗”风格,而是大约经历早、中、晚三个时期的发展,存在着由“南”到“北”,再到“南北”融合的转变过程,在两宋以来的传统山水法式中广收博取、纳古出新,开创出“南北兼容”的自家风范。道光二十三年(1843),岭南书画藏家潘正炜(1791-1850)在好友吴荣光(1773〜1843)的提议下,将平生庋藏的大部分书画,以文字著录的方式集结付梓,并以斋号“听帆楼”之名冠之,是为《听帆楼书画记》。该书共分五卷,总录187件藏品。六年后(道光二十九年,1849),潘氏又将后续购入的书画,仿上书之体例,再次汇集出版,取《听帆楼续刻书画记》为名,分上、下两卷,共计121件藏品。二书因辑录丰富的名迹而获圈内人士的关注,后继的学者们多援引书中之材料为己所用,以达“证史(实)”之目的。令人遗憾的是,由于研究者多关注与己议题相关藏品的图像及文本信息,从而忽视了著录整体的内在逻辑及相应的学术价值。因此,聚焦于藏品专题的成果稀少。潘剑芬《潘正炜与听帆楼书画藏品研究》一文对部分名迹的递藏经历略作考释。庄申《从白银到白纸:清末广东书画创作与收藏史》第三卷第一章“广东五位收藏家藏品之来源”,将潘氏藏品的来源大致归为岭南本邑藏家、江南市场及北方文人三个方面。但就藏品来源等相关细节问题,未见详论。本文将建立在前人研究的基础上,就具体名迹的流传过程,来重新审视潘正炜藏品的递藏脉络及其归属。期望呈现潘正炜书画收藏活动的更多细节,以便进一步复原岭南鉴藏历史。 位于今天北京动物园后身、高梁河(又称长河)北岸的北京石刻艺术博物馆(即真觉寺俗称五塔寺),其院内的历代墓志长廊中镶嵌着一方不太起眼的“唐高元表墓志铭”(图3)。但就是这方小小的墓志铭,却有可能改变人们对它本质上的看法。通过笔者考证,它大约是在唐天宝十五年(756)后不久上石的。据查找现存的有关资料,此志是在20世纪50年代初在北京城的郊外出土,但具体出土时间及地点等均不详。志石高、广均为42厘米。志文正书,首题“唐故高君墓志铭并序”,共计19行,满行20字,全文共计347个字。撰文及书丹者未载。盖佚。但此志铭的文字镌刻较精,整体上看敦厚雅驯,行笔中存有魏碑之遗韵,厚重且不乏遒美之态,凝重又不囿于唐楷之法,在北京出土的唐志中可谓书法之精品。志文拓片还见载于《北京市文物研究所藏墓志拓片》《新中国出土墓志·北京卷》《北京石刻艺术博物馆馆藏墓志拓片精选》等书籍。从笔者对志石的考证来看,虽然它没有记载下什么特别重要的历史事件,但它记载墓主人的逝地与葬地,却给我们今天确定古燕国“蓟城”方位,提供了极为重要的依据。它还间接地记录了大唐范阳节度使安禄山及部下僭越称帝,建立大燕政权的史实。志铭中披露的这些蛛丝马迹,为我们今天研究历史上北京城的发展变迁,确定悬疑多年古燕国“蓟城”的具体方位,都提供了极为可靠且重要的历史资料。作为明末清初文坛与艺坛的领军人物,傅山书画鉴定的能力在一定程度上为其在文化与艺术上所取得的成就遮掩。本文依据史实,客观上证明了傅山的鉴定实力。同时结合其与几位大的书画藏家交往事略,扼要的梳理了晚明山西的书画鉴藏情况,也从另一个角度解读了傅山的艺术成就。金陵书家在明代扮演着重要角色,但学界对其关注一直相对不足。金陵书法的缺席与冷落,使得明代书法史研究不无缺憾。因此,深入研究这一时期金陵的书法现象意义重大。金琮作为明初金陵书家的代表人物之一,其行草备受赞誉,是文人笔墨的结晶,表现了这一时期此地域文人书家的精神面貌,具有很高的艺术价值与研究价值,值得深入发掘。笔者根据现存的历史文献资料与具有代表性的书法作品,彰明较著地解读金琮行草书的修习轨迹、艺术特色,以期弥补金陵书法研究的不足。唐代的金银器在我国历史上有着重要的地位,他既是财富的象征,也是地位的体现。唐诗有云:“凤凰尊畔飞金盏,丝竹声中醉玉人”“谁能载酒开金盏,换取佳人舞绣筳”。这些诗句充分反映了唐代金银器的使用风尚。随着东西方交流逐渐频繁,西方金银器工艺的涌入让我国金银器的装饰工艺及表现手法焕发出了新的活力。粟特、萨珊风格的金银器相继出现,胡人、摩羯等带有浓重西域特色的纹饰也具有了一定的数量。随着文化的交融,装饰风格及手法逐渐本土化,外来风格逐渐减弱,但未完全消失。纹饰方面则逐渐转变为中华民族喜闻乐见的,双鱼、鸿雁等传统纹饰。汉《刘熊碑》全称:酸枣令刘熊碑,是著名的汉碑之一。碑文取隶书,现存拓本已是石碑断为二石后所拓,上块残石存5行,每行12字;下块残石存原碑的下半截23行、每行17个字。对于此碑,北魏郦道元《水经注》早有记载,北宋欧阳修的《集古录》、赵明城的《金石录》等也有著录。南宋洪适的《隶释》又详记了碑文,可知此碑在南宋前时尚未断毁,后来不知何时残断为两块,断毁的残石亦下落不明。该石碑流传至今的墨拓本极稀少,清代金石学家翁方纲《两汉金石记》中有双钩摹本,翁亦未曾见过原拓本。流传在世的只有3件:一是刘鹗的旧藏本、二是范懋政的旧藏本、三是沈树镛的旧藏本。沈本只是原拓下半截残石的拓本,简装成册,原中华书局曾影印出版,但经专家考证此拓是翻刻的赝品。刘鹗本和范氏本2件,现分别藏于中国国家博物馆和北京故宫博物院。这2件传世品,近代人过眼的非常少,其中的刘鹗本则是笔者和马保山于20世纪60年代中期在民间征集的。

位于今天北京动物园后身、高梁河(又称长河)北岸的北京石刻艺术博物馆(即真觉寺俗称五塔寺),其院内的历代墓志长廊中镶嵌着一方不太起眼的“唐高元表墓志铭”(图3)。但就是这方小小的墓志铭,却有可能改变人们对它本质上的看法。通过笔者考证,它大约是在唐天宝十五年(756)后不久上石的。据查找现存的有关资料,此志是在20世纪50年代初在北京城的郊外出土,但具体出土时间及地点等均不详。志石高、广均为42厘米。志文正书,首题“唐故高君墓志铭并序”,共计19行,满行20字,全文共计347个字。撰文及书丹者未载。盖佚。但此志铭的文字镌刻较精,整体上看敦厚雅驯,行笔中存有魏碑之遗韵,厚重且不乏遒美之态,凝重又不囿于唐楷之法,在北京出土的唐志中可谓书法之精品。志文拓片还见载于《北京市文物研究所藏墓志拓片》《新中国出土墓志·北京卷》《北京石刻艺术博物馆馆藏墓志拓片精选》等书籍。从笔者对志石的考证来看,虽然它没有记载下什么特别重要的历史事件,但它记载墓主人的逝地与葬地,却给我们今天确定古燕国“蓟城”方位,提供了极为重要的依据。它还间接地记录了大唐范阳节度使安禄山及部下僭越称帝,建立大燕政权的史实。志铭中披露的这些蛛丝马迹,为我们今天研究历史上北京城的发展变迁,确定悬疑多年古燕国“蓟城”的具体方位,都提供了极为可靠且重要的历史资料。作为明末清初文坛与艺坛的领军人物,傅山书画鉴定的能力在一定程度上为其在文化与艺术上所取得的成就遮掩。本文依据史实,客观上证明了傅山的鉴定实力。同时结合其与几位大的书画藏家交往事略,扼要的梳理了晚明山西的书画鉴藏情况,也从另一个角度解读了傅山的艺术成就。金陵书家在明代扮演着重要角色,但学界对其关注一直相对不足。金陵书法的缺席与冷落,使得明代书法史研究不无缺憾。因此,深入研究这一时期金陵的书法现象意义重大。金琮作为明初金陵书家的代表人物之一,其行草备受赞誉,是文人笔墨的结晶,表现了这一时期此地域文人书家的精神面貌,具有很高的艺术价值与研究价值,值得深入发掘。笔者根据现存的历史文献资料与具有代表性的书法作品,彰明较著地解读金琮行草书的修习轨迹、艺术特色,以期弥补金陵书法研究的不足。唐代的金银器在我国历史上有着重要的地位,他既是财富的象征,也是地位的体现。唐诗有云:“凤凰尊畔飞金盏,丝竹声中醉玉人”“谁能载酒开金盏,换取佳人舞绣筳”。这些诗句充分反映了唐代金银器的使用风尚。随着东西方交流逐渐频繁,西方金银器工艺的涌入让我国金银器的装饰工艺及表现手法焕发出了新的活力。粟特、萨珊风格的金银器相继出现,胡人、摩羯等带有浓重西域特色的纹饰也具有了一定的数量。随着文化的交融,装饰风格及手法逐渐本土化,外来风格逐渐减弱,但未完全消失。纹饰方面则逐渐转变为中华民族喜闻乐见的,双鱼、鸿雁等传统纹饰。汉《刘熊碑》全称:酸枣令刘熊碑,是著名的汉碑之一。碑文取隶书,现存拓本已是石碑断为二石后所拓,上块残石存5行,每行12字;下块残石存原碑的下半截23行、每行17个字。对于此碑,北魏郦道元《水经注》早有记载,北宋欧阳修的《集古录》、赵明城的《金石录》等也有著录。南宋洪适的《隶释》又详记了碑文,可知此碑在南宋前时尚未断毁,后来不知何时残断为两块,断毁的残石亦下落不明。该石碑流传至今的墨拓本极稀少,清代金石学家翁方纲《两汉金石记》中有双钩摹本,翁亦未曾见过原拓本。流传在世的只有3件:一是刘鹗的旧藏本、二是范懋政的旧藏本、三是沈树镛的旧藏本。沈本只是原拓下半截残石的拓本,简装成册,原中华书局曾影印出版,但经专家考证此拓是翻刻的赝品。刘鹗本和范氏本2件,现分别藏于中国国家博物馆和北京故宫博物院。这2件传世品,近代人过眼的非常少,其中的刘鹗本则是笔者和马保山于20世纪60年代中期在民间征集的。