书籍资料库

《收藏家》2020年第08期

欲御刚风度海云

——梁楷减笔人物画派

赵启斌

梁楷减笔画派是以用笔技法而命名的一个中国人物画绘画流派。由于梁楷在减笔人物画画上的特殊造诣,因而人们将这一绘画流派称之为梁楷减笔人物画派或梁楷减笔传派。梁楷减笔画派的出现是我国人物画从工笔向写意发展的一个重要标志。自从梁楷减笔人物画的出现,标志着我国写意人物画开始进入新的发展阶段。今试从减笔人物画的前驱绘画、南宋梁楷减笔画出现的社会背景、特征及其传承画家等方面,试对梁楷减笔人物画派及其绘画特色略作论述。

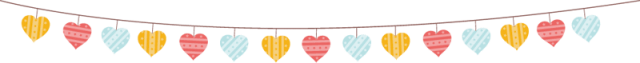

徐渭的人物画艺术

邢晋

徐渭的绘画以大写意花鸟画为主,人物画作品并不多见,却也形象生动,神韵自存。徐渭传世人物画作品共16件(不包括私人藏品及虽见于著录但未见图像之作品)。徐渭人物画的题材分为两类,一类为宗教题材,今所见以观音图为主;另一类则以诗人、渔隐、孩童等意象表达文人意趣。徐渭人物画是与禅宗画一脉相承的,不苛求形象的塑造,而专注于意境的传达。从图像风格来看,传世禅画均将人物置于空无一物的背景之中,线条以淡墨为主,浓墨点醒,用笔潇洒流畅。徐渭如《驴背吟诗图》轴等人物画作品在笔墨及构图方式上与前人禅宗人物画如出一辙,传承关系一目了然。而徐渭将书法用笔融入到任务线条中,使图像的节奏感更加明显。徐渭所作观音更接近寻常渔妇,在一定程度上体现了明代中期世俗文化的影响。

由“沙门之笔“而来的徐渭绘画则难以受到更多人尤其是书画收藏家的重视。直至清初八大、石涛横空出世,到后来的扬州八怪,再到齐白石等众多画家将文人画空中楼阁的精英趣味向大众转变后,徐渭绘画的价值才慢慢显现出来。

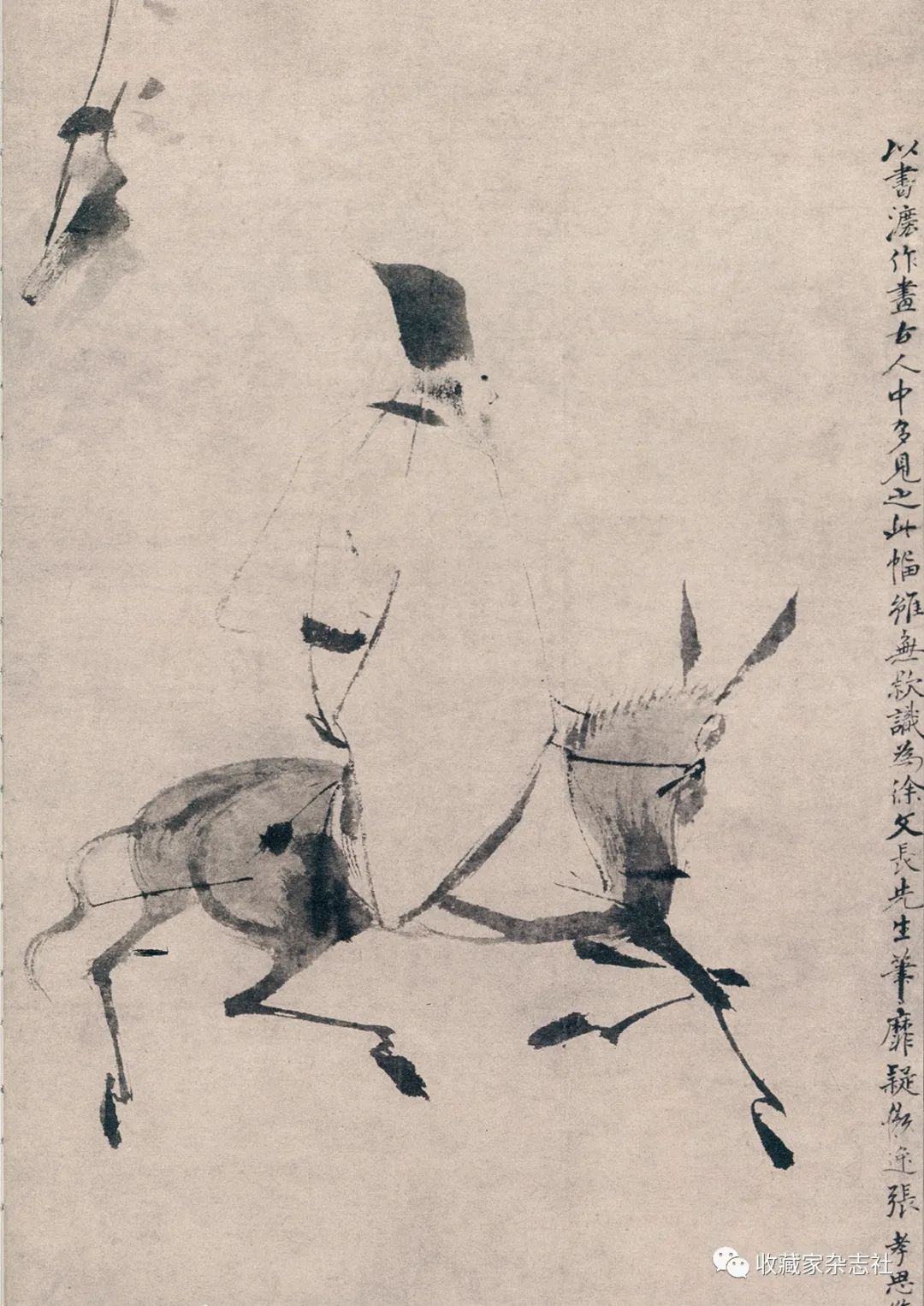

明尤求白描罗汉图卷赏析

明尤求《白描罗汉图》卷,纸本,纵32、横1271.5厘米,四川博物院藏。这件白描图卷长达十余米,所绘人物众多,场景富于变化,或水波汹涌,云气涌动,或山林幽壑、松柏古茂,或怪石岩岫,奇峰耸峙,或飞瀑流泉,小桥横空……率皆刻画细腻,生动有致;佛陀、罗汉、天神、护法、鬼、龙、凤、虎、羊、鹿……题材多样,姿态各异;笔法清秀工整,内容异常丰富。

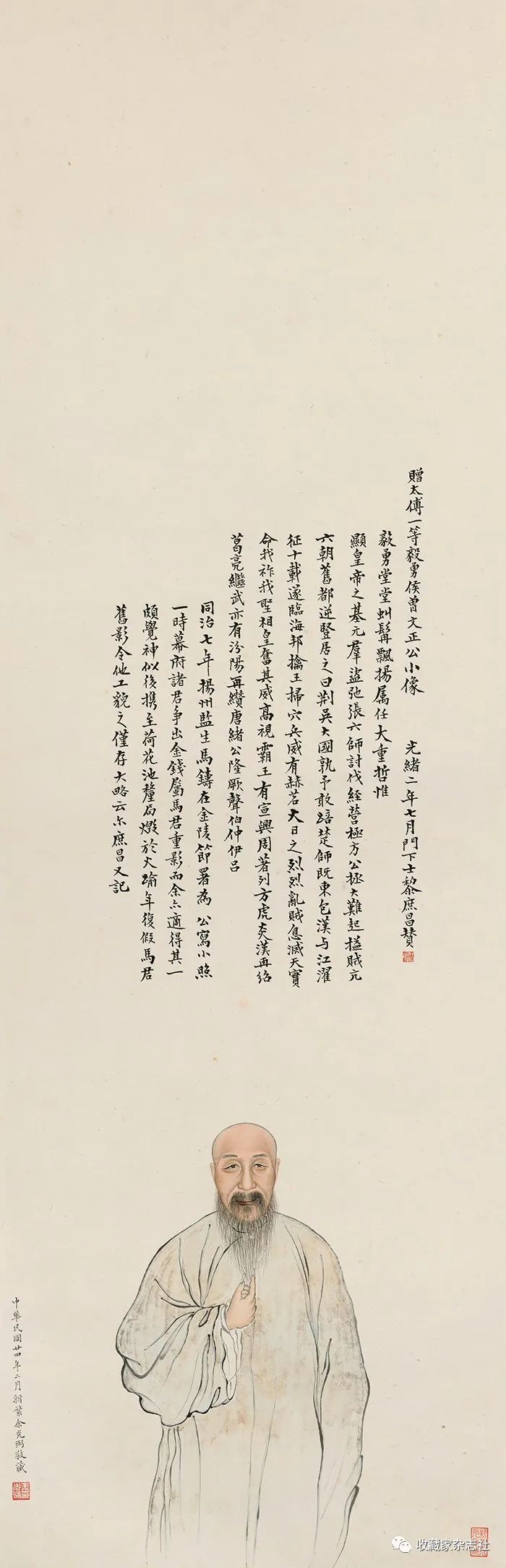

曾国藩小像考

曾国藩的画像在清代同治以降直到民国早期,不仅在其弟子和故吏圈中受到追捧,更在收藏界和知识界中得到垂注,为其题写像赞者也代不乏人。这些像赞连同传世的诸本曾国藩画像,成为我们了解晚清时期像曾国藩这样的明星官员和个性文人的珍贵图像资料。

❖ 清 曾国藩像

越式鼎的年代及其他

本文从形制、纹饰、铸造工艺等角度对新入藏湖南省博物馆的两件越式铜鼎进行分析,得出直蹄足铜鼎较撇足铜鼎早,早到春秋中期,不晚于春秋晚期;撇足铜鼎的年代不早于春秋晚期。

两件铜鼎都有经补铸,且有火烧使用过的痕迹。直尖蹄足铜鼎的腹部完整纹饰被分割等,种种情形,都说明越人这时期只求实用,对器物并没有过高的要求。

鼎足浑铸,腹范连足三分,外底有三角形范线。这种工艺特征,属中原的春秋早期及以前的铸造工艺,耳足浑铸的工艺具有明显的滞后性,这也是春秋战国之际越式鼎的一个突出的特征。此外,两件铜鼎上所饰蝉纹,以及牛角耳与直尖锥足的搭配,某种程度上也是文化传播滞后性的表现。

出现这些情况的原因有其特殊的历史背景。受湖南所处的地理环境以及土著文化的影响,中原地区先进的铜器制作技术,要完全被湖南本地的工匠吸收存在着一定困难。就文化传播的速度而言,边地对周文化的接受并不是以相等的时间距离进行,输入与吸收、借鉴和改造都不是一个自然的历史过程,它是一定阶段时代需要的产物。

浅谈中国古代玉雕动物造型与工艺

中国玉器历史悠久,目前我国考古发现最早的玉器是黑龙江饶河小南山遗址出土的玉璧、玉环等,距今大约9000余年。在这近万年的玉器发展历程中,玉器不仅是实用品和装饰物,而且在宗教、礼仪、政治道德观等诸多方面扮演着重要角色。尤其先秦时代,玉器的使用有着严格的等级和规范制度,《左传》中曾记载:“匹夫无罪,怀璧其罪”。随着时代的不断变迁,玉器的使用也逐渐走向世俗化,摆脱了礼仪、宗教、等级观念的束缚,成为美好的象征。在众多玉雕作品中,动物形玉雕,是中国玉文化中特具魅力的组成部分。

也说宜钧与禹钧、广钧、炉钧的区分

宜兴钧釉陶器简称“宜钧”,产于著名的陶都江苏省宜兴市,是宜兴古陶瓷发展史上所烧造的重要品种之一。历史上,宜钧产品以器物妍丽规整、器型多样、釉色似钧而胜钧、绚丽而璀璨、点彩朦胧而著称于世。本文通过对相关史料文献的梳理,对宜兴古陶瓷窑址调查和研究所得,将重点从烧造历史、烧造工艺等方面,对宜钧同河南禹钧、景德镇炉钧和石湾窑广钧加以对比研究与区分。

考古所见潍坊地区蛋壳黑陶杯

蛋壳黑陶杯是典型龙山文化的代表性器物之一,它造型精美,制作工艺精湛,代表了龙山文化制陶工艺的最高水平。由于其制作复杂,规格极高,不易保存,因此现在可见完整器物极少。本文撷取潍坊地区出土的部分蛋壳黑陶杯,结合其出土遗址描述,使读者对这一地区的此类器物的分布和特征有一大致了解,进而说明潍坊地区在东夷文化发展史上的重要地位。

龙凤呈祥

中国瓷器纹饰反映了各个时期不同的艺术特点,数千年来,龙凤形象在工艺美术的运用中不断发展变化,由简至繁,从古朴到华美,延续着人们对龙凤呈祥的浓浓情结。龙凤纹作为装饰图案,大多出现在历代官窑瓷器上,尤其是龙纹的使用,被历代统治阶级视为巩固其地位的重要装饰题材,明清时期更是发展为象征皇室尊严的御用图案。清代是瓷器以龙凤纹为装饰的鼎盛时期,清代康熙、雍正、乾隆时期,因政治安定,经济繁荣,瓷器的烧造技术和艺术成就异常卓越,对中国瓷器史的发展起到了承前启后的推进作用。清代龙凤纹瓷器器型规整、画工精细、釉面莹润,纹饰极具特色。龙凤纹在清代瓷器上的使用,让瓷器变得极度奢华,更加雍容华贵,极大的推动和繁荣了清代瓷器艺术,是悠久的中国陶瓷史上最为光耀灿烂的一页。

潍坊市博物馆藏各类文物近8万件,其中历代陶瓷收藏颇为丰富,尤其以龙凤纹为代表的清代瓷器最具特色。今精心拣选馆藏清代龙凤纹瓷器十数件,从中可窥见清代龙凤纹瓷器的艺术特点。

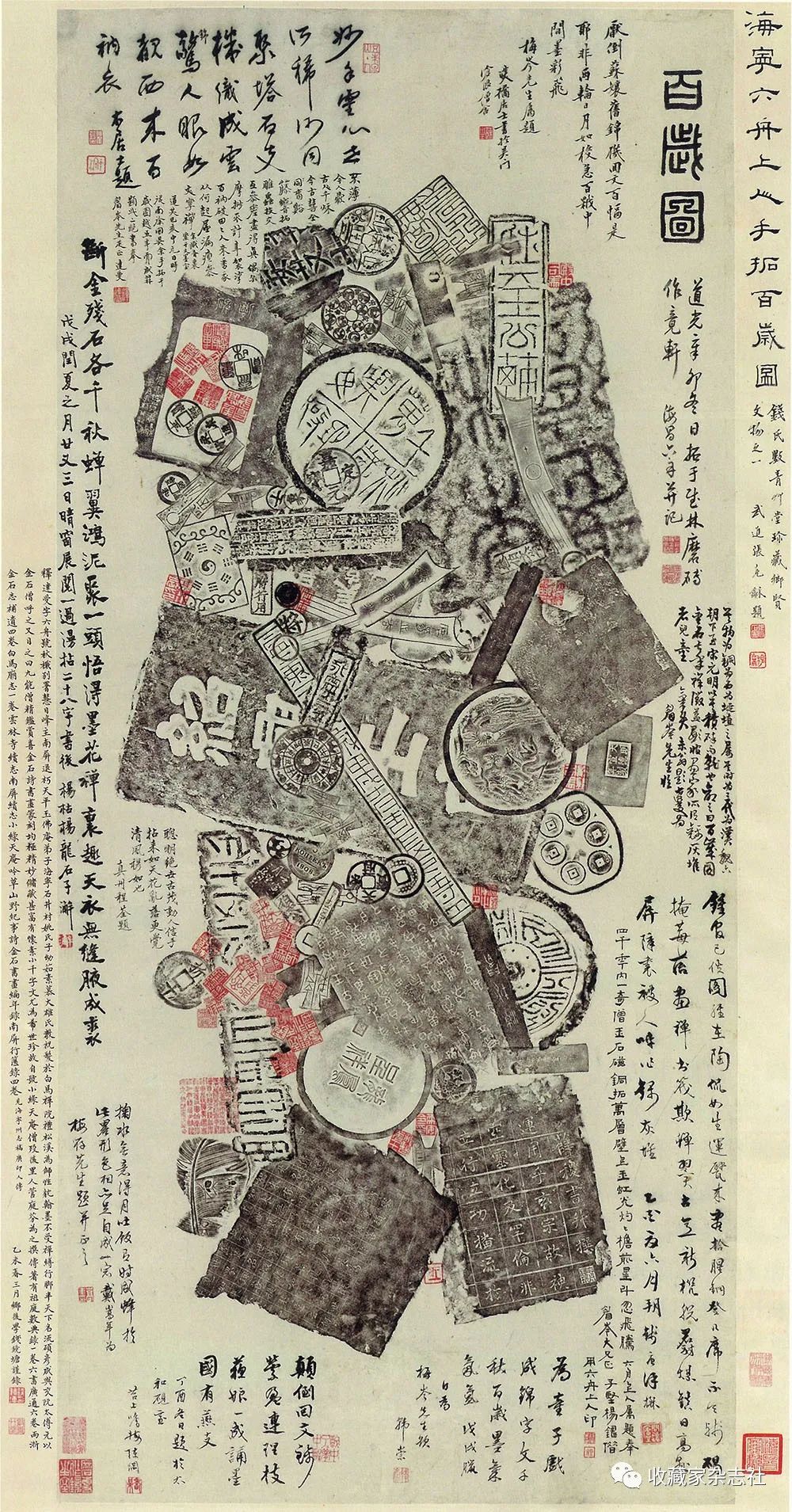

天津博物馆藏钱币述略

中国古代钱币大致经历了金属铸币诞生时期;“两”“铢”货币时期;称“宝”货币时期。到了清光绪年间开创机器制币,实现了中国钱币史上的一次新革命。天津博物馆藏历代钱币2.4万余件,数量多,种类全,且精品荟萃。本文将选取部分馆藏钱币精品进行介绍赏析,简要梳理天津博物馆藏钱币及我国钱币发展史的大致脉络。

赏心乐事谁家院 雄图白日敛精华

《艺苑觇标》是《雍贵宝笈》丛书的第一卷,该图集有前后两部分,前半部是“掇英揽妙”,均为中国近现代和当代名家的书画作品,后半部是“长安墨韵”,都是长安画派及黄土画派的丹青佳制。

笔者依照内地绝大多数学者的观点,把1840年鸦片战争起到1919年新文化运动止,称之为“近代”;从1919年起到1949年,称之为“现代” ;1949年起至今,称之为“当代”。从《艺苑觇标》可以看出,自“海派”代表画家任伯年到当代名家徐义生、王西京,近现代及当代书画名家辈出,经典作品不断涌现。雍贵艺术博物馆的创建者按照地域画派的名家名作,历经十数年的庋藏与积累,形成了千余幅近现代和当代名家名作的汇聚,纵贯150年的书画史,难能可贵。藏家之艰辛,精品之纷呈,无一不是一个奇迹。

中国近现代及当代书画史,是一部没有完成的艺术史,因为当代人无法写全当代史。今天,有更多中青年艺术家承前启后,展露锋芒,“黄尘暗天起,海内已纷拏”,近现代及当代书画史仍在精彩地续写当中。《艺苑觇标》的前后两个部分,基本是按照书画家生年的顺序来编纂,依照有师承关系的先后顺序进行梳理,目的是让读者能从中管窥一部精缩的中国近现代书画史。

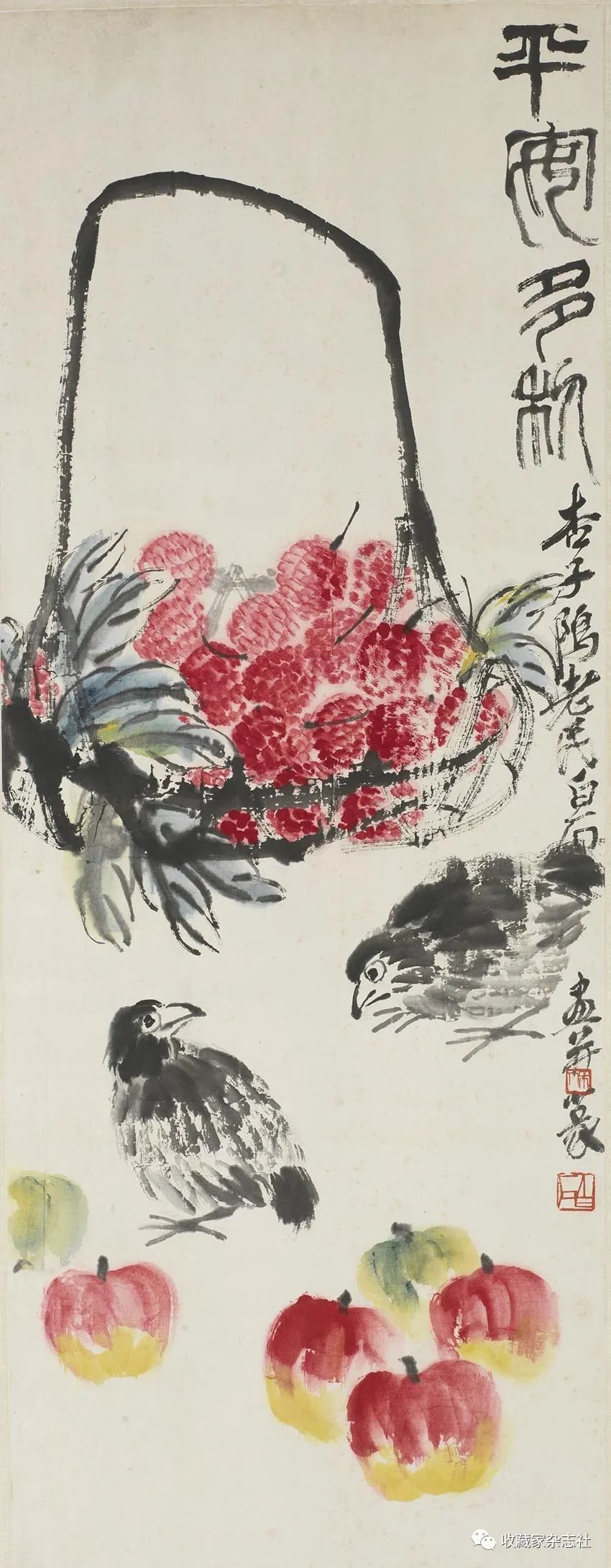

❖ 齐白石 平安多利

解得有情胜无价

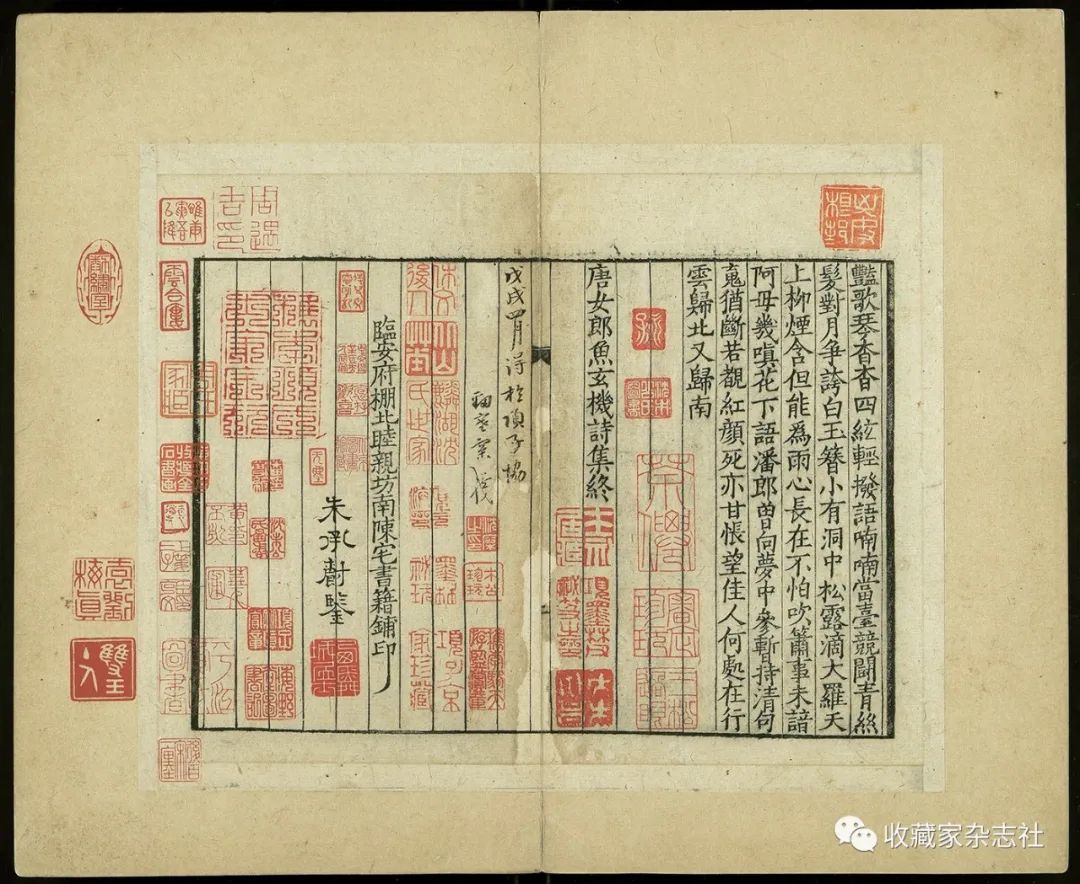

南宋临安府棚北睦亲坊南陈宅书籍铺刻本《唐女郎鱼玄机诗》一册,为海内孤本,今藏于中国国家图书馆。自明中叶以后,此书迭经朱承爵、项元汴、何焯、黄丕烈、徐渭仁、袁克文等名家递藏,钤印累累,灿然可观;各家不仅珍护有加,而且多有题跋。在流传数百年后,附着于正文的题跋,已超过诗集内容,为之题咏者多达30余人。这种情况,在存世古籍中并不多见。其中,在黄丕烈庋藏期间,曾先后邀集李福、吴佳泰、瞿中溶、孙延、夏文焘、彭蕴章、石韫玉、陈文述、潘奕隽等20多位吴中名士欣赏把玩,专就此书吟咏、唱和,由此引出一段鉴藏佳话,让此书备受瞩目。后来的藏家徐渭仁、袁克文等,对此书更是珍如拱璧,视为“无价之宝”。

❖ 唐女郎鱼玄机诗

南宋临安府棚北睦亲坊南陈宅书籍铺刻本

浅析两幅张大千、张善孖黄山记游图卷

黄山因奇松、怪石、云海的胜景,被誉为“天下第一奇山”,“五岳归来不看山,黄山归来不看岳。”黄山的独特魅力吸引着我国古今众多画家去写生、采风。黄山题材画作在中国山水画史上有其特有地位。古有以石涛、梅清为代表的黄山画派钟情于黄山,今有黄宾虹九上黄山,刘海粟十上黄山的佳话。张大千也创作过许多以“黄山”为题的作品,他的二哥张善孖同样是黄山的追慕者。

❖ 黄山图卷

❖ 黄山图卷

略谈西藏早期八大圣迹佛传唐卡

佛传是佛教艺术中的重要表现题材,主要表现释迦牟尼佛一生的重要事迹。历史上,表现佛传题材的艺术形式主要有两种,一种是绘画,另一种是雕塑,一般以绘画形式居多。据文献记载和现存遗迹遗物来看,佛传艺术最早产生于公元前3世纪左右的古印度,而后不断地传播于南亚次大陆及东亚广大地区。在广大的时空范围内,由于经典记载的不同,受容地文化的影响,佛传艺术的表现略有差别,或内容多少不一,或表现形式不同,或地域风格各异,呈现出千姿百态的艺术面貌。因此可以说佛传艺术在一定程度上是佛教传播历史的一个缩影。在各式各样的佛传艺术中,表现佛陀八大圣迹的佛传是比较独特的形式之一,它大约形成于公元7~8世纪的东北印度,后来播及缅甸、尼泊尔和我国西藏、中原广大地区。其中,我国西藏地区流行的八大圣迹佛传尤其值得关注,它流行于西藏佛教后弘初期,约在11~13世纪期间,表现形式以西藏独特的唐卡艺术为主。

据笔者初步调查,目前国内外所见八大圣迹佛传唐卡共有6幅,其中4幅收藏于国内,两幅为国外私人藏家收藏;国内收藏的4幅中有3幅为昌都类乌齐寺收藏,一幅为国内私人藏家收藏。这6幅佛传唐卡表现题材及图像内容基本一致,表现佛陀事迹及对应的图相皆为15种,其中佛陀成道前为7事7相,佛陀成道及成道后为8事8相。尽管6幅唐卡中各图像位置略有变化,各图像中人物有增有减,但八大圣迹的内容及图像皆固定不变,为各唐卡表现的重点,主题鲜明突出。本文将对各唐卡图像特征及历史信息分别进行介绍。

❖ 12世纪 八大圣迹佛传唐卡

❖ 12世纪 八大圣迹佛传唐卡

传统手工艺的保护与传承

作为一种传统的手工技艺,传拓技艺是我国所独有的,它是中国历史信息和文化的载体。其目的虽是将古物再现,但在传承与发展中,已被历代文人雅士赋予了厚重的人文色彩与生活美学。尽管今天摄影技术已经相当完备,但传拓技艺仍具有不可替代的独特魅力。通过传拓,能够将原物的原大原貌及其具备的精神气质和文化内涵,如实地反映出来,因此这项传统技艺被沿用至今,这也足以证明其存在的价值。

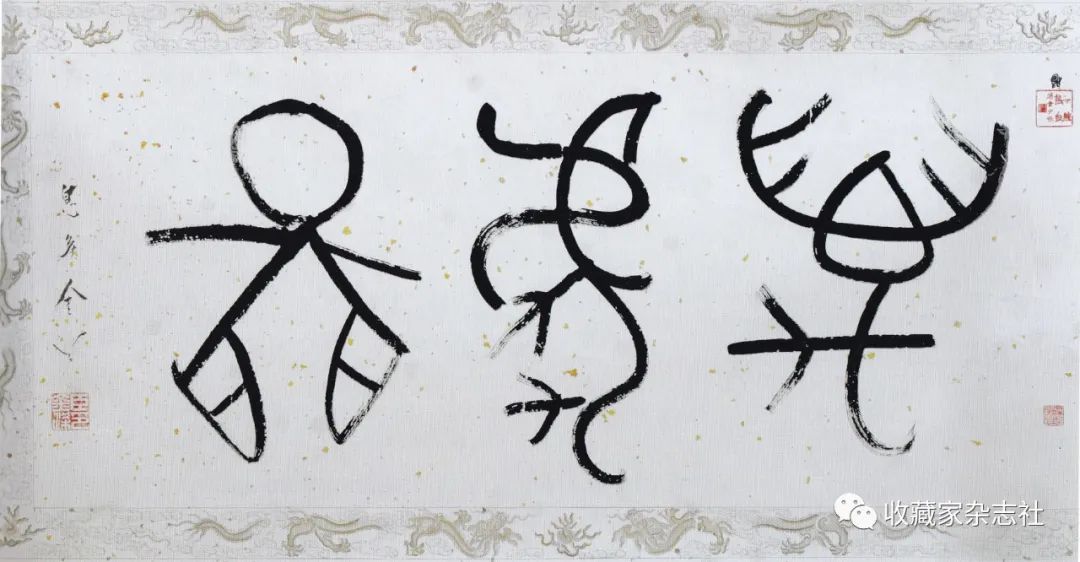

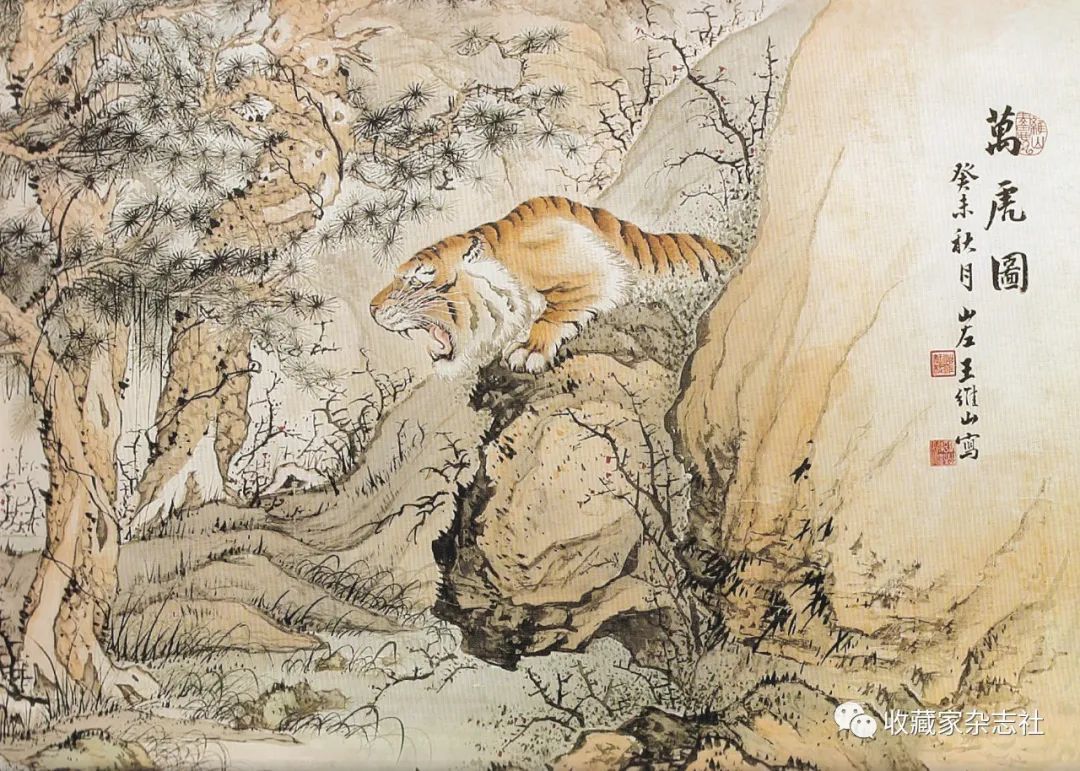

艺海拾珍

1943年秋,王维山在北京稷园(现中山公园)举办个人画展,其展出的50余件作品所绘对象全部为“虎”。时人称这次画展为“王维山虎展”。此展隆重推出一副长十丈、积三年光阴完成的 《万虎图》。此图乃是王维山艺术的集大成之作,当时报纸和画刊都对此次画展积极宣传。

2003年9月,北京翰海拍卖公司拍出一件王维山的《万虎图》手卷,此作由金梁题写迎首,张海若题签,就是当年在稷园首展的《万虎图》。后手卷得多位前辈大家鉴赏,无不称赞画作之精妙,被誉为“翰林墨宝大为珍贵”,可见王维山绘事功力之深厚。

遗憾的是,王维山生平足迹之不详,时至今日,笔者遍查绘史书籍,终得王维山生平足迹之略,此奉诸俟考,抛砖引玉。

请点击左下角“阅读原文”快速订阅

往期回顾

Review of previous periods

| 随刊赠送24P画册活动征集中|