书籍资料库

《收藏家》2020年第02期

古滇青铜器舞蹈造型研究

陈亮

从古滇青铜器的各类歌舞造像可以看出古滇人有着内容丰富的娱乐歌舞形式。通过对云南省博物馆藏古滇青铜器舞蹈造型进行系统深入的研究,从其形态、乐器、配饰等方面进行深入剖析,并伸展至对古滇国舞蹈的类型、功能、文化内涵的研究,以期望把握古滇国舞蹈文化的全貌。

废品堆里的珍宝

——从武进博物馆收藏的几件青铜器说起

张彩英

从废品堆里拣选出珍贵文物,在我国不乏其例。武进博物馆的一批青铜器文物,也是那个时期在各乡镇废品站所拣选收购的。这些青铜器自春秋至明代各时代皆有,以青铜容器及铜镜等日用品为主,具有地方特色。

这件青铜盘是1980年9月自武进县小河乡废品收购站所征集。通高7.2、口径24.8、腹径24.6、足径18.3、圈足高2.3厘米。盘敞口,折沿,束颈,鼓腹,圈足。盘由两范合铸,器壁较薄。在盘腹上部饰三道凸弦纹,腹下部饰两道凸弦纹,上下弦纹间布满勾连纹;圈足饰变体云雷纹。腹部有一对装饰性附耳。此铜盘的形制以及纹饰,与1958年于淹城内城河出土的铜牺匜和三轮青铜盘等风格一致,为吴文化青铜器之特有器,被定为二级文物。

青铜提梁卣的保护与修复

张晖

青铜提梁卣,口径11.5、底径12.3、通高16.4厘米,重量1480克。子母小口,椭圆形扁鼓腹,喇叭圈足,卣梁为绳索状,两端各一环与半环状卣耳相连。子母口下饰一周带状菱形雷纹,器身两侧各饰浮雕小羊头。弧形盖,纹饰与器身相同。盖内与内底各有相同铭文2字,似乎反映出一种氏族和徽号关系。

该件青铜提梁卣主要存在粉末状浅绿色锈蚀物、残缺、断裂等病害,保护修复时遵循修旧如旧、最少干预的原则,对器物进行清洗、除锈、除氯、加固、补配、做旧、封护等技术工艺,建立完善保护修复档案。青铜提梁卣的原貌得以恢复,使其历史、艺术价值得以充分体现,基本达到了既揭示文物信息,又延缓文物寿命的目标。

新乡市博物馆藏唐代花形铜镜赏析

秦欣欣

唐代社会经济文化的繁荣发展造就了辉煌灿烂的唐代艺术文化,铜镜文化即是其中的重要组成部分。唐代时期手工业的长足发展,促进了铜镜的不断变革创新,无论是造型上还是纹饰上,打破以往圆的传统,出现了菱花形和葵花形等花形铜镜,为后人留下了宝贵的文化遗产。本文主要介绍新乡市博物馆藏唐代铜镜中精美的花形铜镜,重现唐代的盛世繁华。

龙腾万里 虎跃千年

——新乡市博物馆藏汉代龙虎镜

饶胜

汉代铜镜在青铜镜发展史上写下了浓墨重彩的一笔,这时期的铜镜与前代铜镜相比有着较大的创新,以铭文与纹饰为标志形成了独具一格的汉代镜种。其中,以龙虎组合纹饰为题材的青铜镜主要集中在东汉时期,有着十分鲜明的时代特色。本文介绍了馆藏数面汉代龙虎镜并对其镜背的龙虎纹饰和铭文进行了解读。

芜湖市博物馆藏汉代铜镜撷珍

张伟

芜湖市博物馆收藏数十枚汉代铜镜,多为本地区汉墓中出土。文章选择其中制作优良、纹饰精美、保存完好的14枚不同类型铜镜介绍。包括星云纹镜、连弧铭文镜、四乳钉四虺镜、博局神兽纹镜等。

星云纹镜,西汉。2010年芜湖三山区出土。圆形,连峰钮。两周栉齿纹间有十六内向连弧纹圈带。其外由四枚并蒂连珠座的大乳钉分为四区,每区各有七枚小乳钉,以曲线相连。内向十六连弧纹缘。

瓷器鉴定那些事

——祭蓝釉瓷器

何国森口述 殷鹏整理

楚国漆器鉴赏(下)

院文清

楚国漆器出土的数量极多,品类繁众,据初步统计各种器形达百余种之繁,按其用途大致可以分为丧葬器具、礼仪陈设器、礼器类明器、生活用器、乐舞器、车马器、兵器、杂器等几大类,而各大类之中又可分为若干亚类。本文介绍生活用器、乐舞器、车马器等。

人物造型玉器的流传与演变

王月前

虽然构图复杂,但人物形玉器的发端并不迟晚,玉雕的人物形象在被誉为中国古代第一次玉器制作高潮的新石器时代中晚期已经出现了,加工技术已相当成熟,此后的不同历史时期,人物造型玉器一直在玉器种类中充当着重要角色,基本伴随玉器发展过程的始终。因此,考察这些人物造型玉器的形态特征,对于洞察古代玉器的演变历程,解读传统文化的发展走向,显然具有非比寻常的意义。

吉林省博物院藏乾隆青花瓷赏(上)

高雪 张语师

清乾隆一朝60年,是清代封建社会发展的鼎盛时期,瓷器生产取得了空前的繁荣,青花瓷也达到了登峰造极的程度。造型十分工整,花纹图案化、对称化,极为精细,技法老练,有宫廷气派。乾隆青花在清代以浑厚沉着而著称。

此瓶高38.5、口径9.6、足径12.5、腹23.3厘米。瓶撇口、细长颈、圆鼓腹,高圈足微向外撇。器底青花“大清乾隆年制”3行6字篆书款。腹部主题图案绘一周缠枝莲花纹。青花纹饰从上至下依次为海水纹、如意垂云、蕉叶纹、回纹、缠枝花卉、如意云肩、缠枝莲纹变体莲瓣、卷草。

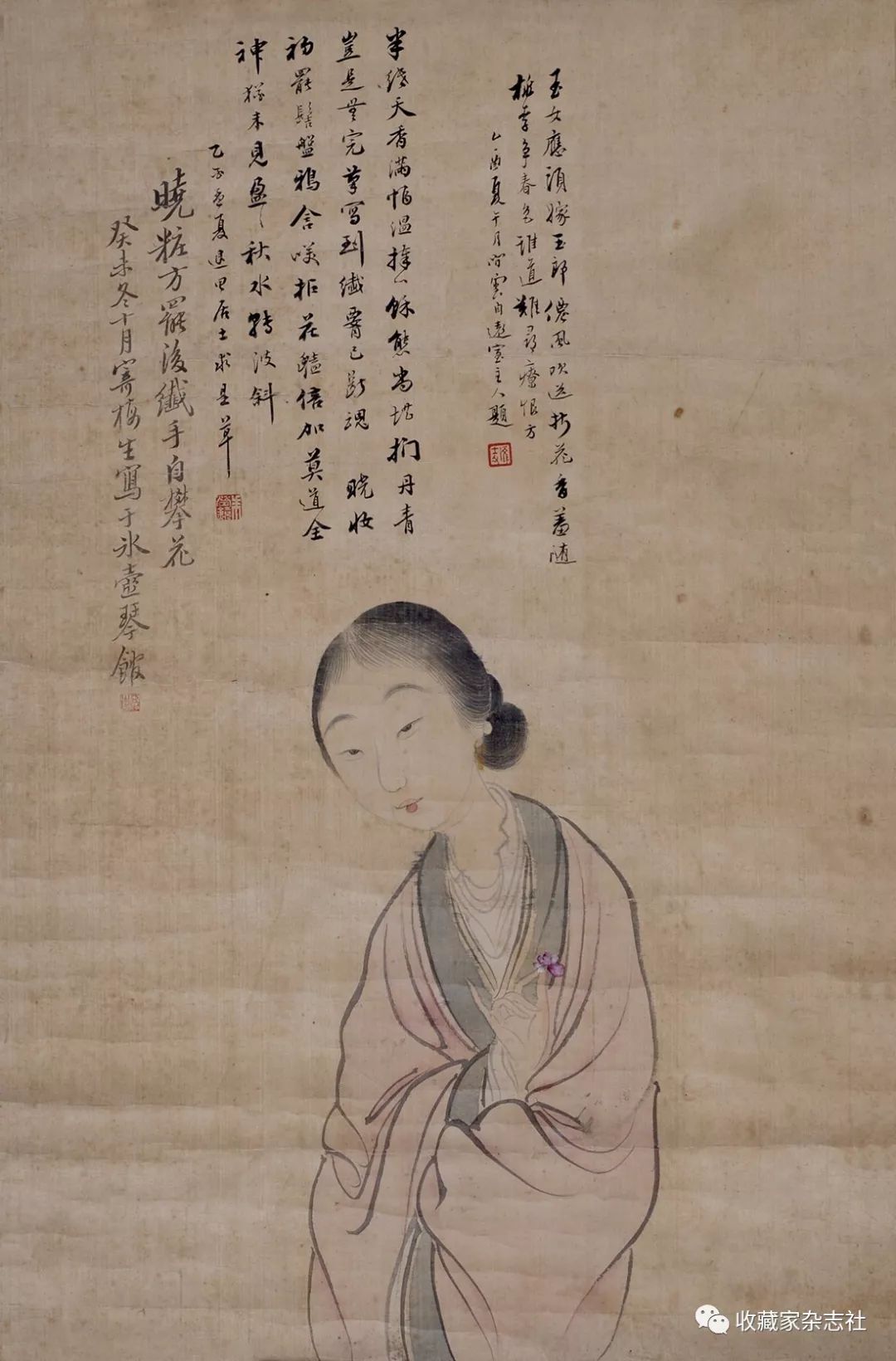

倚风娇无力

——晚清潘振镛、潘振节仕女画

秦晓杰

平湖市博物馆藏仕女画,主要集中在清末民国这个时段,其中以潘氏家族成员潘振镛、潘振节作品为大宗。晚清,在书画逐步市场化的大趋势下,嘉兴产生了三大书画世家,潘振镛家族即为其中非常重要的一支。潘氏一族,自晚清嘉道以来,代有习绘事者,最初以花卉闻名,到潘振镛、潘振节兄弟以仕女人物独步画坛,声明远扬,为个中翘楚。

洗象图探析

——兼论“洗象图”与“太平有象”的区别

夏文峰

“洗象”是中国佛画中一个颇受关注的题材。“洗象图”至迟于唐宋时期便已创作,于元代已大致定型,对后世影响深远。其宗教寓意纯粹而显明,与中国传统吉祥图案“太平有象”在形式与内涵上都截然不同。明代晚期,佛教非常流行,禅宗主张“扫相”,破除一切诸相的执着。“洗象”意即“扫象”,但同时也有“扫相”之意。《洗象图》随之盛行,利用“象”与“相”的谐音创作出洗扫白象的场景,阐释禅宗破除对一切名相执着的概念,象征净化心灵之意。明清时期,京城洗象风俗隆重而盛行,成为一种国家礼仪制度,象奴制度亦延续下来,对“洗象图”的创作都有着很大的影响。

浅谈清康雍乾珐琅彩瓷器

马琛

须静观止

——潘氏祖孙三代的鉴藏活动(下)

李军

自古言收藏者,有聚必有散,或谓无常,其实有其自然规律。潘奕隽的闲章中有“空诸所有”一印,语出释典,显示出他的达观,冥冥中亦影响其收藏的态度。正如前文所揭,潘世璜同样对“云烟过眼”有着深刻理解,祖孙三代中,潘世璜承前启后,不免隐没于父亲潘奕隽、儿子潘遵祁之间,然潘氏之藏品,大抵由其物色而来,从《须静斋云烟过眼录》可窥见其赏鉴之眼光。潘遵祁在继承祖、父辈藏品的同时,对于法书名画、善本精拓,亦无执念。较之于潘奕隽、潘世璜生活的乾嘉之际,潘遵祁晚年正当咸同,经历了庚申之乱,江南故家收藏散落者不计其数,他亲闻亲见,备尝辛苦,心态反而更加豁达,以致晚年竟然主动出让藏品。

茂林意像与寒林意像

——《茂林远岫图》作者考

杨春晓

现藏于辽宁省博物馆的《茂林远岫图》是从宋代流传下来的一幅山水手卷,而且在流传过程中一直是作为宋初山水画家李成的作品而被珍视和收藏,迄今为止各种出版物也都冠以李成之名而出版发行。但是,从明代鉴藏家张丑开始即提出质疑,当代专家学者有的认为是宋代前期画家燕文贵的作品,有的则认为是燕文贵的弟子屈鼎的作品。本文从文献记载、传世作品和画家心境、个性、身份、人生际遇等方面出发,深入分析,反复比较,认为《茂林远岫图》所表现的是“江南茂林意像”,不符合李成的个性和心境,与李成惯于表现的“北方寒林意像”截然不同,因此《茂林远岫图》不是李成的作品,同时从山头造型和山石皴法推断也不是屈鼎所画,而从《茂林远岫图》与燕文贵绘画在山石、林木、建筑、人物、山水布局、意境营造等8个方面的一致性推断,《茂林远岫图》是燕文贵的作品,属于典型的“燕家景致”。

《收藏家》杂志

2020年度全年订阅中

请点击左下角“阅读原文”快速订阅

往期回顾

Review of previous periods

| 随刊赠送24P画册活动征集中|