书籍资料库

《收藏家》2018年第10期

中国螺钿的历史与工艺

——以浙江省博物馆藏螺钿器为例

石超

螺钿漆器,即指取材于各种贝壳的天然色彩与美丽光泽的最佳部位,分层剥离或磨制后,根据设计图案需要,镶嵌于漆器表面作为装饰。螺钿漆器最通行的做法是平脱,即螺钿镶嵌在单色漆面上,反复上漆,盖过钿片,再经过磨显,使得花纹和漆地浑然一体,平滑如镜。嵌螺钿以黑漆为地较多,因为螺钿发出的五彩光在黑色底漆上可以更加显示出效果。

❖ 元 黑漆嵌螺钿庭院人物图圆盒

浙江省博物馆共收藏元明清螺钿漆器八件,除了清千里款薄螺钿镶嵌庭园小景图圆漆盒和清紫檀嵌薄螺钿圆桌两件为旧藏外,其他六件均为曹其镛夫妇捐赠。

❖ 元末明初 黑漆嵌螺钿二十四孝图八角套盒

❖ 清中期 黑漆嵌螺钿团花圆盒

从“不宜朱质”谈谈漆器的

螺钿镶嵌

邢娜

❖ 明 江千里制黑漆嵌螺钿西厢记图圆盘 南京博物院藏

❖ 明 江千里制黑漆嵌螺钿西厢记图圆盘 南京博物院藏

从历代薄螺钿实物看,多是七彩闪烁的螺钿片,有的也依据形象刻意裁切出想要的单一颜色,如比较多见的粉或蓝。常用的材料有夜光螺、鲍鱼贝等,此类材料在阳光的折射下,颜色丰富闪亮,主要呈现出青蓝色或淡粉色。这样颜色的螺钿经过多遍罩黑漆后打磨露出,螺钿与漆面持平后,经抛光,螺钿的华彩与黑漆的幽沉光泽相映,产生耀眼的视觉美感,因此螺钿“宜黑质”毋庸置疑。宋元时期工艺技术的发展,螺钿装饰细腻的风格越来越凸显,早已与大唐气质相去甚远,薄螺钿镶嵌工艺巧夺天工,历代实物中看到螺钿的卷草纹和宝相花铺满整个器身,尤其是在焕发出青光时,若这样的纹饰通体髹朱漆做色地,就会有俗艳之气,由光折射出七彩光霞,配以朱色漆,与黑漆比较,明度相近螺钿,纹饰视觉冲击力就相对减弱,遇复杂图案易含混不清。杨明解释说:“凡沙与极薄片,宜磨显揩光,其色熠熠,共不宜朱质矣。”这里的极薄片就是薄螺钿,还有螺钿碎屑(沙),“其色熠熠”,指明薄螺钿的七彩霞光不适合与朱漆相配。同理在螺钿背面衬色的螺钿漆器,颜色更加明确的视觉效果,更“不宜朱质”。

❖ 明 江千里式黑漆嵌螺钿云龙纹长方盒 故宫博物院藏

❖ 清 黑漆嵌螺钿婴戏图梅花式盒 故宫博物院藏

质美天然 光华可赏

——安徽博物院藏螺钿漆器赏析

吴艳

❖ 明 红木嵌厚螺钿花卉纹长方托盘

安徽博物院收藏有一批螺钿漆器,多是于上世纪五六十年代从徽州地区征集。明清时期的徽州经济富庶,家庭所用器物“凡大至屏几,小至盘盂,皆以金采描画,备极工细。”这些精美的漆器可能会有从扬州等地流入者,但更多的应是产自于当地。明代徽州著名漆工黄成在其名作《髹饰录》中记录了螺钿漆器的制作技艺,从侧面反映出徽州螺钿漆器制作技艺的高度。清代徽州社会经济的发展进一步刺激了漆艺的繁荣,歙县螺钿制作处于中心地位。

❖ 清 黑漆嵌薄螺钿人物纹酒斗

安徽博物院收藏的螺钿漆器有杯、盘、碟、盒、桌屏等类别,多是小件生活用品,不乏制作精致者。馆藏螺钿漆器大概分为两类,一种是螺钿呈白色的,是由河蚌、江蚌等制作而成,又称为“素嵌”,属于厚螺钿;另一种是天然霞光,随着光线照射的不同而产生五光十色的美感,是用深海贝壳、夜光螺等制作而成,属于薄螺钿。

❖ 清 黑漆嵌薄螺钿兰花草虫纹盘

❖ 清 黑漆嵌薄螺钿山水人物纹盘

❖ 清 黑漆嵌薄螺钿山水人物纹盘

华美的明清镶嵌家具

张润平

❖ 明末清初 黑漆嵌螺钿山水人物故事纹轿箱

我国在家具上做镶嵌装饰的历史非常悠久,早在商周时期就发现嵌有绿松石彩绘漆器残片。战国时期,出土有嵌玉石的漆几。唐宋时期镶嵌家具也得到很大发展,以漆器嵌螺钿家具为多。明代除漆器外,发展到在硬木家具如紫檀、黄花梨上的镶嵌工艺。由于镶嵌材料较多,又称为“百宝嵌”,工艺有平嵌和凸嵌之分。清代康雍乾时期,镶嵌工艺达到登峰造极。并与各种髹漆工艺相结合,组成各色华光溢彩,万纹千华的纹饰图案。故明清时期是我国漆木镶嵌家具发展的黄金时期。

❖ 清中期 紫檀有束腰罗锅枨嵌紫檀炕桌

❖ 清 卢葵生制黑漆嵌螺钿枝梅纹长方盒

匠心永恒 不负光阴

——广东省博物馆藏精品广式家具赏析

郑文菊

❖ 19世纪 酸枝镶螺钿花卉人物三镶石面西餐台、椅

广式家具又名广作家具,源于清朝内务府造办处设立的“广木作”,招纳广东匠人打造的一种器型丰盈厚重、雕饰繁丽华美的家具类型,与京作、苏作同为中国家具大系中的分支。广式家具不仅传承了中华传统家具的风格,同时吸纳、融合西洋文化,具有中西合璧、兼容并蓄的多元风格。广式家具沉稳贵气的外形、精雕习琢的品质、兼容并蓄的风格获得了大清王朝统治者的青睐,从而慢慢取代苏式家具的地位,成为中国家具史的一个重要转折。

❖ 清末 酸枝镶螺钿“粤东省城”款石面长几

❖ 民国 风琴式折叠书台

❖ 民国 风琴式折叠书台

20世纪50年代西安郊区出土的

唐代白瓷

韩建武

❖ 唐 白瓷五瓣花口碗

陕西省20世纪50年代考古工作,主要是围绕配合国家“一五”期间在陕西的工业建设项目,开展对项目涉及的地下古遗址、古墓葬进行抢救性考古清理发掘。据统计这一时期全省共有考古工地300多处,清理古墓葬、古遗址3055处,其中墓葬2952座,古遗址103处。是新中国成立之后西安周围规模最大的一次集中考古工作。

❖ 唐 白瓷皮囊壶

这批文物应近8万件组左右。这一时期大部分考古发掘的相关文字资料保存于陕西省文管会,1989年陕西省文管会改组成立西安文物保护中心,至2010年更名为陕西省文物保护研究院。这一批重要的考古发掘资料,包括墓葬记录文字、墓葬形制线图及照片、墓志铜镜拓片等,陕西省文物保护研究院长期以来作为档案资料保存至今,2015年陕西省文物保护研究院出版了报告《二十世纪五十年陕西考古发掘资料整理研究》,对这批档案资料进行了初步梳理,算是个简单的索引,但与出土文物基本没有对应,距离真正的考古报告相差甚远。本文选介这批唐墓出土较完整上等级的白瓷器供大家鉴赏,也希望引起对这批墓葬的进一步重视和研究。

❖ 唐 白瓷狮柄壶

河南博物院藏古代砚台赏析

郭灿江

❖ 汉 镂雕盘龙纹石砚

本文介绍的河南博物院收藏的十余台砚,从时代上看跨越了汉、隋、唐、宋、清等朝代,从质地上看,包括了石、陶、瓷和玉,从造型上看,包括了圆形、长方形、象生形等,从品类上看,四大名砚中包括了端砚、歙砚、澄泥砚。从装饰上集中了雕塑、书画、金石、文学、历史等文化艺术,内涵最丰富,基本上反映了中国古代砚台发展脉络,加上多数砚有详细的出土地点和征集地域,更增添了这些砚的中原地域文化信息,承载着中原文明和历史载体,成为中华文明发展历史长河的重要文化见证。

❖ 清 青玉荷叶形砚

君访奇书我访碑

——辽宁省博物馆藏黄易《秋盦书札》续考

许隽超

❖ 第一札

乾嘉金石大家黄易(1744~1802年),字大易,号小松、秋,浙江杭州人。乾隆间以监生捐纳,由东河汛员,仕至山东运河同知,护理运河道。著有《秋遗稿》《小蓬莱阁金石文字》等。黄易早已进入研究者的视野,随着研究的不断深入,新材料也层出不穷。郭丹、张盈袖两位学者去年撰写了《〈秋书札〉考及相关问题》一文(下文简称“郭文”),将辽宁省博物馆藏黄易《秋书札》八通,予以考释,读后获益良多。兹复参以相关档案、别集、年谱、书札、笔记等史料,于两位学者辛勤探索基础上,再略作推衍,以求其是。

❖ 第二札

今程竹坡司马已调任上南同知,住于荥泽县。县尹朱公士和,由河工升补,亦弟之交好。想荥泽为自京至陕必由之路,尊处有信,当交荥泽送至程司马处与弟,则妥当极矣。故人千里,合并何时,西望秦云,曷胜怅结!专此,敬候迩褀,不一。愚弟黄易,顿首味初二兄大人。七月三十日,仪封具。

❖ 第七札

如何通过款识鉴定古陶瓷(下)

——元以前部分

叶佩兰 李昊冰

❖ 金 白地黑花鸟纹虎形枕

所谓瓷器款识是指刻划或书写在一件器物的器身或底部,用以表现器物的年代、用途及工匠姓名的文字,亦称铭文。制瓷业很早就采用了这种做法,瓷器上的铭文也是鉴定古陶瓷年代的主要依据之一。自改革开放以来,随着文物收藏热的兴起,仿古瓷大量的出现,仿品上的伪款也就自然而然地出现,常使人们误入穀中。因此需要广大收藏爱好者对古陶瓷款识应有一个基本的了解,以便更好地掌握古陶瓷的鉴定本领。

❖ 西夏 黑釉瓶

古陶瓷款识需要注意的是字体、书写方法、书写内容、表现形式以及伪款等,为方便初学者能快速对款识有一个大概了解,以下按时间顺序对款识以及现今伪款的状况做一些简要说明。本文介绍金元部分。

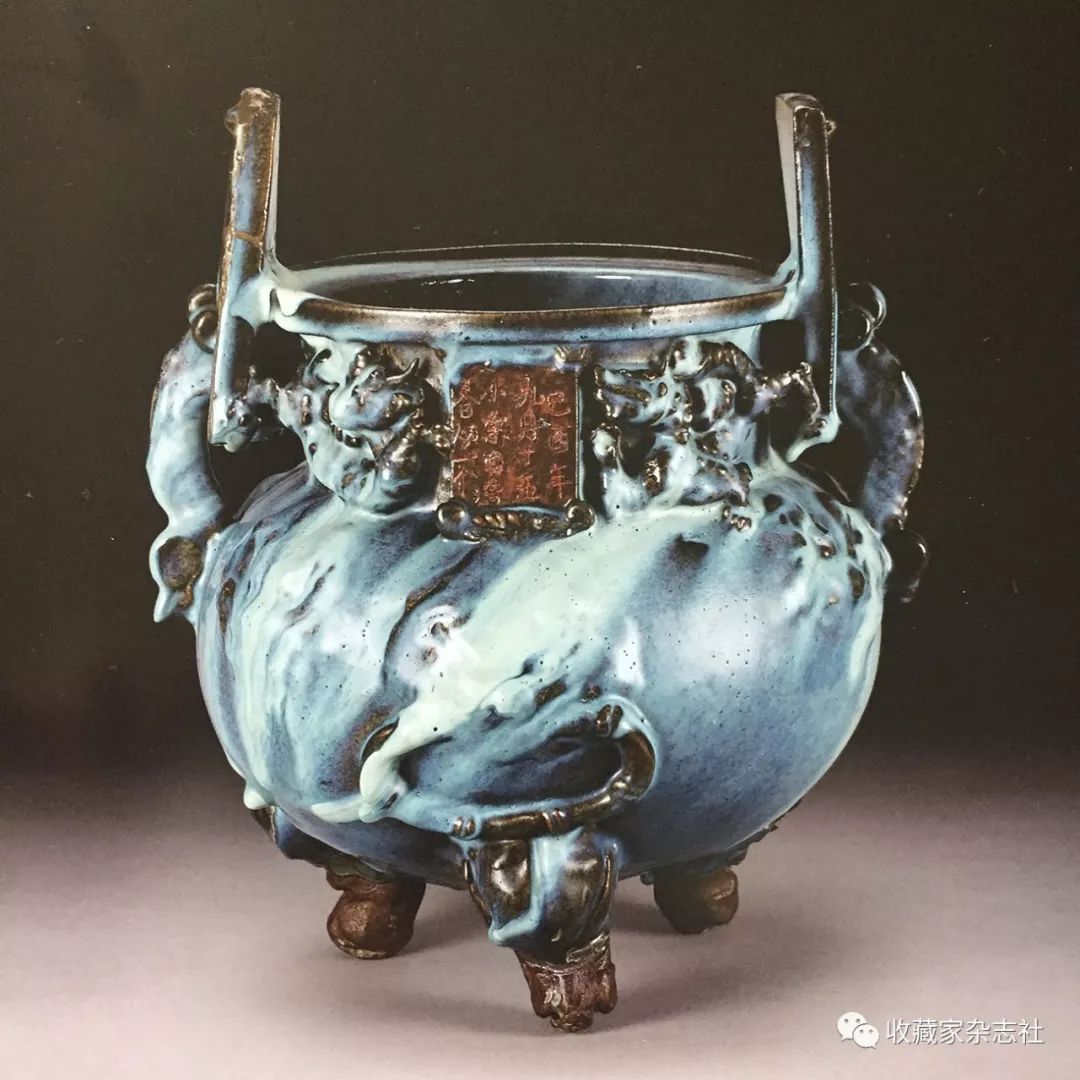

❖ 元 钧窑天蓝釉贴塑麒麟双耳三足炉

瓷器鉴定那些事

——青花绘制

何国森 口述 殷鹏 整理

❖ 元 青花昭君出塞盖罐

青花之美,在于其颜色与图案的完美结合,核心是绘画。以毛笔蘸取黑褐色的钴料在洁白的坯胎上绘制图案纹饰,之后罩上透明釉入窑在特定的温度下烧制,等钴料充分氧化还原后,黑褐色的钴料逐渐转变为多层次的蓝,一件青花瓷器就此诞生,在其余青白釉色的衬托下更显冷艳华贵,令人心醉。

❖ 清康熙 雉鸡牡丹盖罐 故宫博物院藏

纵观青花瓷700多年的发展历程,综合评价起来,清康熙时期的青花最美:这时的绘画技术精湛、分水层次丰富、钴料发色青翠、釉质紧薄而明亮,故人称这一时期烧制的上品青花色泽为“翠毛蓝”。可以说,青花瓷器品种在康熙时期达到了顶峰。

❖ 唐 青花人物塔式罐

摩利支天、天蓬元帅与猪八戒(下)

——用文物解读《西游记》系列

邢鹏

❖ 明永乐 铜鎏金右舒坐观音菩萨像 首都博物馆藏

小说《西游记》中的“猪八戒”这一人物从名号和形象两方面都具体地展示了明代中后期儒释道三家合流的历史背景。在名号方面既引用了儒家经典,又借用了历史上佛教人物的法号,还结合了佛教与道教戒律中的内容;在形象刻画方面,其是在继承了元代杂剧中作为“摩利支天部下御车将军”的猪貌基础上,又借助道教壁画中貌似野猪的“天蓬元帅”像及其与“玉帝”的位置关系而改变了出身。其所持的武器应是一柄金色的九齿钉钯。

❖ 清 摩利支天车舆模型与摩利支天像 首都博物馆藏

❖ 汉 陶塑母猪与小猪 汉阳陵出土

❖ 汉 陶塑母猪与小猪 汉阳陵出土

再谈双色铜工艺造像艺术的源起

刘钊

❖ 11世纪 双色铜释迦牟尼成道像 帕拉蒲甘风格

高12.5厘米 王世襄旧藏

双色铜工艺,顾名思义,是在造像制作过程中将两种不同颜色的铜通过特殊的工艺手法融合或嵌合在一起的一种独特的造像制作技法。这种工艺既体现了古人对宗教圣物的尊崇无上,又彰显了彼时造像工艺的高超水准。

❖ 11世纪 双色铜释迦牟尼成道像 西藏帕拉风格

高14.3厘米 美国洛克菲勒三世藏

王世襄的一件双色铜释迦牟尼成道像于2015年中贸圣佳秋拍以2990万人民币的价格落槌成交,创造了当时国内金铜佛像拍卖成交的最高纪录,也掀起了大家对此类双色铜工艺的追捧和热衷。

❖ 11世纪 双色铜释迦牟尼成道像 印度

高13.5厘米 国外私人收藏

小残卷斋藏碑帖选刊(七)

孟宪钧

❖ 史晨后碑册

史晨碑,隶书,刻立于东汉灵帝建宁二年(169年)。原碑立于山东曲阜孔庙,1996年移至曲阜孔府西仓之汉魏碑刻陈列馆。史晨碑为东汉末年隶书发展成熟时期的作品,其结体方整,端庄典雅,笔势内敛,疏密有致,兼具雄浑、雅秀的意度,历来与乙瑛、礼器二碑并称为“孔庙三碑”,又与乙瑛碑、礼器碑、张迁碑、曹全碑并称为“五大汉碑”。历来被后人尊为学习隶书的楷模。

❖ 史晨后碑册首陵恢题跋

本文主要介绍唐鹪庵、孙禄增、陆恢递藏的“秋”字存大半本史晨碑。

❖ 史晨前碑拓本首开

所谓伊人 杨柳依依

——傅抱石《游春》赏读

万新华

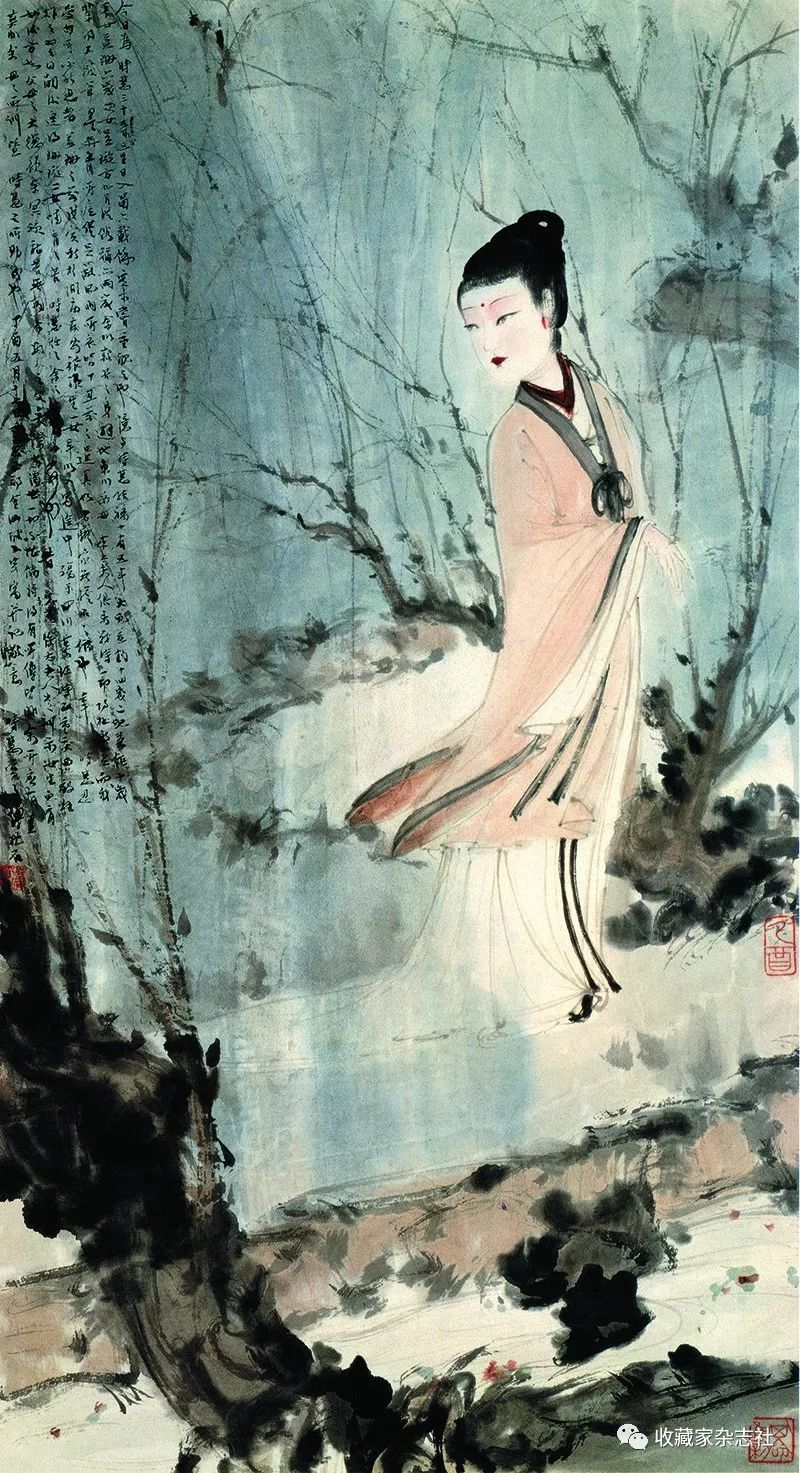

❖ 傅抱石 游春

仕女是《游春》的核心,造型源于唐代仕女与陈洪绶,丰盈秀颀,一如既往的艳丽高贵。傅抱石以高古游丝式的线条来表现人物,飘扬飞舞的衣带如行云流水,裙褶线条绵劲不绝,增强了人物的动感,轻重、缓急、粗细均把握得恰到好处,极富节奏韵律的美感。仕女鬓发先用干笔皴擦塑形,虚入虚出,起笔时轻轻按下,行笔时飘逸流畅,收笔时轻轻提起,果敢准确;后用淡墨烘染,发色透过墨色浓淡之变化,显得浑厚华滋,富有弹性。画眼睛先用淡墨将上下眼睑勾勒成形,分出轻重,后勾出眼睛轮廓,特别注重瞳孔的转折变化,以淡墨干笔勾擦出眼珠,加淡墨渲染数次,在朦胧中以散锋浓墨加重瞳孔部分,上眼睑则以较深的墨加重轮廓,呈现较强的立体感,配合浓密的睫毛,虚实相生,层次分明,充分传递出玲珑剔透、含蓄深邃的神采。画眉时,他先用淡墨大致勾勒出眉的形状与位置,等墨干后再用浓墨加深,借此完成其特征的描写,小心谨慎,眉毛以散锋细绘而成,眉线娟秀柔美,弯度流畅平和,并与眼睛相互协调,眉宇间流露缠绵悱恻之情。画鼻仅以线条勾勒而成,中锋淡墨为之,流畅细致,但处理略为空虚,并稍事晕染,增加立体感;画唇先用淡墨勾画出唇形,用笔较虚,下唇略微丰润,嘴角上扬,再用朱红点上唇色,充分展现娇艳欲滴的朱唇小嘴。如此,傅抱石创造出既明媚曼妙又清旷傲岸的风神。

❖ 傅抱石 柳荫仕女图

小鸟笼大文化

吕立军 张卫红

武汉博物馆藏紫檀绣眼鸟笼是清末民初时期精品之作。此鸟笼是姚孟起与常熟(琴川)工匠戴尧中和杭州(泉唐即钱塘)工匠盛公山等,共同制作。

❖ 鸟笼

鸟笼边角骨架的结合处不采用榫卯相接的方法,而是自然圆弧过度,使用蜡线或牛筋线穿孔扎紧,且不露线头,这是“苏式”方笼标准工艺,不但简单美观,而且在使用中能增加笼具的强度和抗扭性。鸟笼每一面都有嵌银丝工艺图案,有万字纹、寿字纹、回纹、窃曲纹等,枢密有致恰到好处。在鸟笼正面显眼处嵌有古篆体七言诗一首及款识“四照成珠水玉温,夜窗飞梦人黄昏。霜禽引得高人卧,偶作双红枕石根。壬午初夏辛缘居士书并嵌,公山”,背面内侧相同位置同样篆书“姑苏第一凤生人嘱,琴川戴尧中制,泉唐盛公山嵌”。笼配有三件民国工匠金三畏制紫檀嵌银文字鸟笼饰件,饰件上文字取自于明代祝允明《祝氏集略》中《跋米芾天马赋》。

❖ 鸟笼全图

中国院体画的又一高峰

——清代中期宫廷绘画

韩小赫

❖ 董邦达 四美具图页 天津博物院藏

在清代中期社会繁荣的时代背景下,受到乾隆这位具有文人气质的皇帝影响,此时的宫廷绘画无论在画家规模或是作品数量上都足以与宋代画院相提并论。虽然画家的整体水平较宋代有所差距,但是其在中西融合以及宫廷词臣画等方面的探索和发展为中国画输送了新的血液。遗憾的是,随着清朝社会经济的衰落,这种绘画上的变革还未取得深远的影响便已夭折,宫廷绘画也随着封建王朝的破灭而消失在历史的长河。纵观中国绘画史,清代中期的宫廷绘画以其独特的画家组成形式和其独树一帜的绘画风格,在宫廷绘画几千年来的发展历程中留下浓墨重彩的一笔,成为了中国绘画发展中不可替代的又一座高峰。

❖ 杨大章 江行初雪图 天津博物院藏

❖ 张宗苍 仿王蒙山水图 天津博物院藏

❖ 张宗苍 仿王蒙山水图 天津博物院藏

半生长自写 人奇画书古

——从晋祠博物馆藏书画窥柯璜其人其艺

李娜 连颖俊

❖ 紫藤图

柯璜书学的源于传统的帖学,以二王为旨归,于传世阁帖下足功夫。每日书写屏联数十幅,数十年如一日。到20世纪30年代,柯璜书法作品终成自己的风格。当时的人们十分追逐柯璜的书法作品,而柯璜对于民众的要求,也向来慷慨,凡求书画者,皆同等对待。为满足大量的书画作品创作,柯璜“特地请人制作一磨墨机,雇用两个人磨墨才供以所需”,时人形容他“日书万言,每墨一斗”,可见其每日作品之多。对于求书画之人来者不拒的态度,造成他的作品大量流散于民间的特点,在公共场所、商店也多有收藏,不少手迹在太原、重庆、浙江等地被摩崖石刻或勒石碑林。

❖ 耸翠晚霞

| 随刊赠送24P画册活动征集中|