书籍资料库

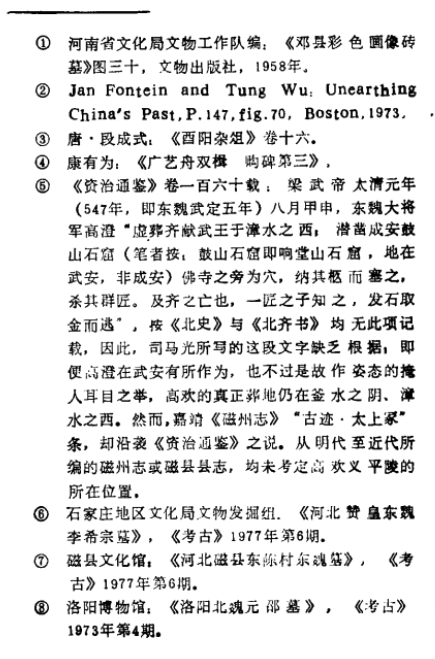

河北磁县东魏茹茹公主墓发掘简报

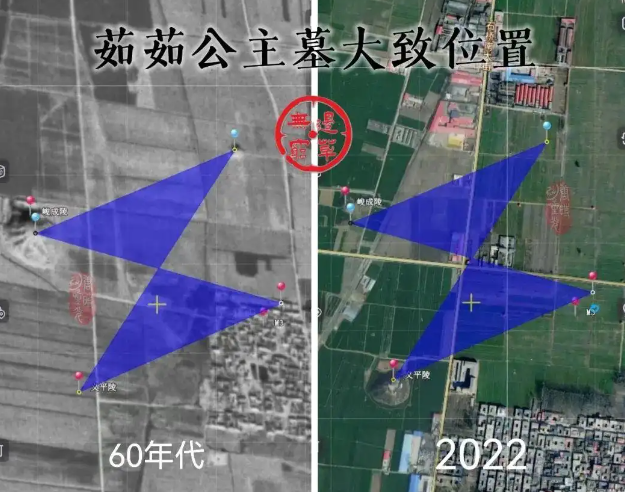

东魏茹茹公主墓位于河北省磁县城南2公里的大冢营村北。因其西南约300米处有-座封土巍峨的大冢,相对而言,当地群众称此墓为小冢(图一)。

小冢的封土早年已削平。1976年春,大冢营村社员在村北平地时,铲破墓顶,发现了此墓。我馆闻讯后,报经河北省文化局批准,于1978年9月至1979年6月进行清理发掘。发掘过程中曾得到中央美术学院、河北省文管处,邯郸行署文化局、文物出版社等单位的指导与帮助。当时,我馆举办亦工亦农考古训练班,全体学员也参加了此墓的发掘。

现将发掘结果简报如下。

(以上四张彩色图来源于网络,非原发掘简报插图)

复原图

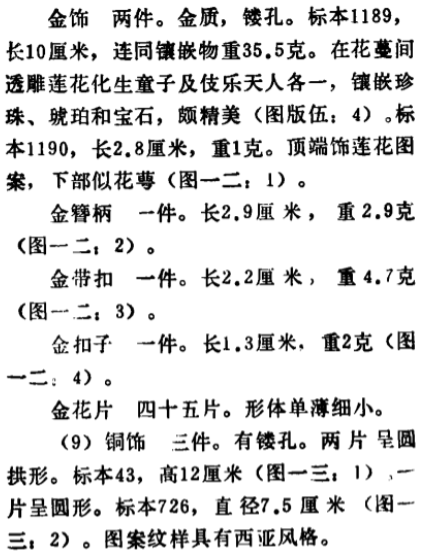

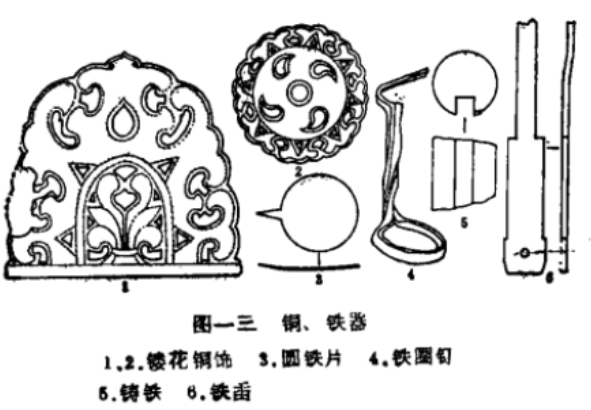

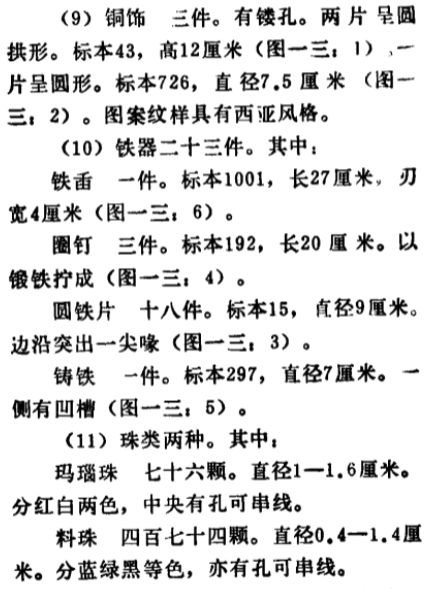

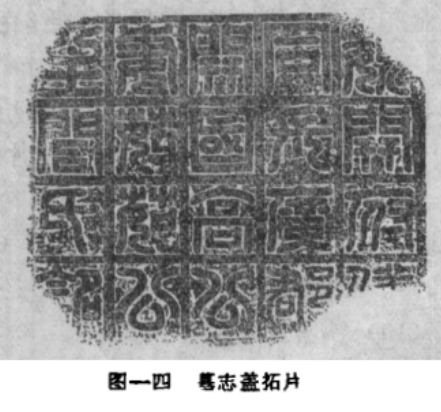

(12)墓志 一盒。长、宽各62厘米。志盖盝顶,四角安铁环。边沿无纹饰,中央篆刻“魏开府仪同长广郡开国高公妻茹茹公主闾氏铭”二十字(图一四)。

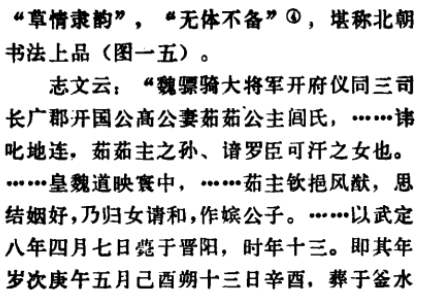

志石面上,在细线棋盘格间刻志文。志文共二十二行,行二十二字,全文四百六十三字。字体为魏碑体,上承汉分遗绪,质实厚重,宕逸神岛;又下开唐人法度,可谓“草情隶韵”,“无体不备”④,堪称北朝书法上品(图一五)。

志文云:“魏骠骑大将军开府仪同三司长广郡开国公高公妻茹茹公主闾氏,……讳叱地连,茹茹主之孙、谙罗臣可汗之女也。……皇魏道映寰中,……茹主钦挹风猷,思结姻好,乃归女请和,作嫔公子。……以武定八年四月七日薨于晋阳,时年十三。即其年岁次庚午五月己酉朔十三日辛西,葬于釜水之阴、齐献武王之茔内。天子下诏曰:长广郡开国公妻茹茹邻和公主,奄至丧逝,良用嗟伤。……送终之礼,宜优常数。……”

三 主要收获

按《北史》卷九十八、《宋书》卷九十五、《南齐书》卷五十九等记载:茹茹(亦作芮芮,蠕蠕)自号柔然,姓郁久闾氏,简改姓闾;一说是东胡的苗裔,另说为匈奴别种。其俗随水草畜牧。北朝初,茹茹族活动于西起焉耆、东至朝鲜、北渡沙漠、南临大碛的广阔地带。北魏熙平元年(516年),茹茹主丑奴率兵西征高车,国遂强盛。正光初(520年前后),丑奴死,其弟阿那瓖继立为茹茹主。北魏末年,茹茹向南发展,向北魏朝贡并互通使节。北魏孝武帝元修入关,东、西魏竞结阿那瓖为婚好。东魏元象元年(538年),阿那瓖掠幽州范阳,南至易水。东魏丞相高欢为了集中国力对付西

魏,对阿那瓖采用“招怀荒远”的睦邻政策。兴和三年(541年)六月,高欢送东魏乐安公主嫁予阿那瓖之子菴罗辰(即墓志所载谙罗臣)为妻,躬送公主到楼烦之北。从此、东魏与茹茹结成亲密关系。兴和四年(542年),“阿那瓖请以其孙女号邻和公主妻齐神武第九子长广公湛,静帝诏为婚焉”。《北史》卷八《齐本纪下》亦有高欢为其第九子、长广郡公高湛“聘蠕蠕太子菴罗辰女,号邻和公主”的记载,并说高湛当时年仅八岁。

墓志与史籍记载可互为补充。志载茹茹邻和公主卒于武定八年(550年),年仅十三;那么,她当生于公元538年(元象元年)。兴和四年(542年),茹茹公主作嫔给高湛为妻时,年方五岁;高湛当时也仅八岁。这种娃娃婚,无疑是出于双方家长的政治需要。

墓志称茹茹公主“葬于釜水之阴、齐献武王之茔内”。按《北史》卷六《齐本纪上》记载:高欢于武定五年(547年)正月卒于晋阳;同年六月,魏帝给予“献武王”谥号;八月甲申,葬于邺西北漳水之西;“天保初,追崇为献武帝,庙号太祖,陵曰义平”。北朝流行聚族而葬的制度。茹茹公主墓既在齐献武王高欢茔地内,那么,埋葬高欢的义平陵必定就在茹茹公主墓附近。按地望,茹茹公主墓西南相去约300米处那座封土巍峨的“大冢”,当可推定为齐献武王高欢的义平陵。陵东的居民点——大冢营村(亦称冢头村),当置于东魏末年或北齐初年,距今已有一千四百三十多年的历史,最初是给高欢义平陵守陵的部队营地。

《北史》卷六又载:高欢的长子高澄,卒于武定七年八月;次年正月,“谥曰文襄王。二月甲申,葬于义平陵之北。天保初,追尊曰文襄皇帝,庙号世宗,陵曰峻成”。如今,“大冢”北面偏西约200米处,尚存一座封土不很大的“二冢”,当是高澄的峻成陵。

通过发掘茹茹邻和公主墓,了解了高欢义平陵及高澄峻成陵的位置所在,澄清了《资治通鉴》及《磁州志》关于高欢葬地的讹传⑤,从而为作好磁县今后的重点文物保护工作提供了明确目标,这是此次发掘的重大收获之一。

有关我国古代茹茹族的遗迹,过去只知道云岗石窟第18窟窟门西壁有一则“大茹茹可敦”铭记,此墓的发掘,为研究茹茹族的历史与习俗,提供了丰富的资料。

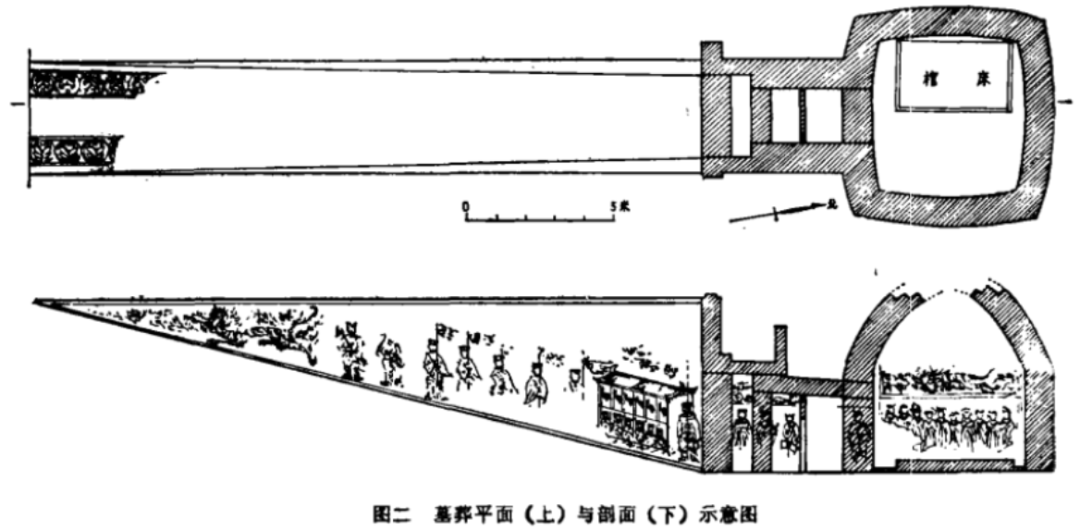

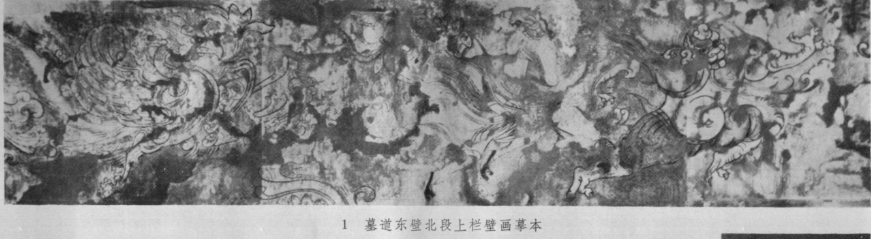

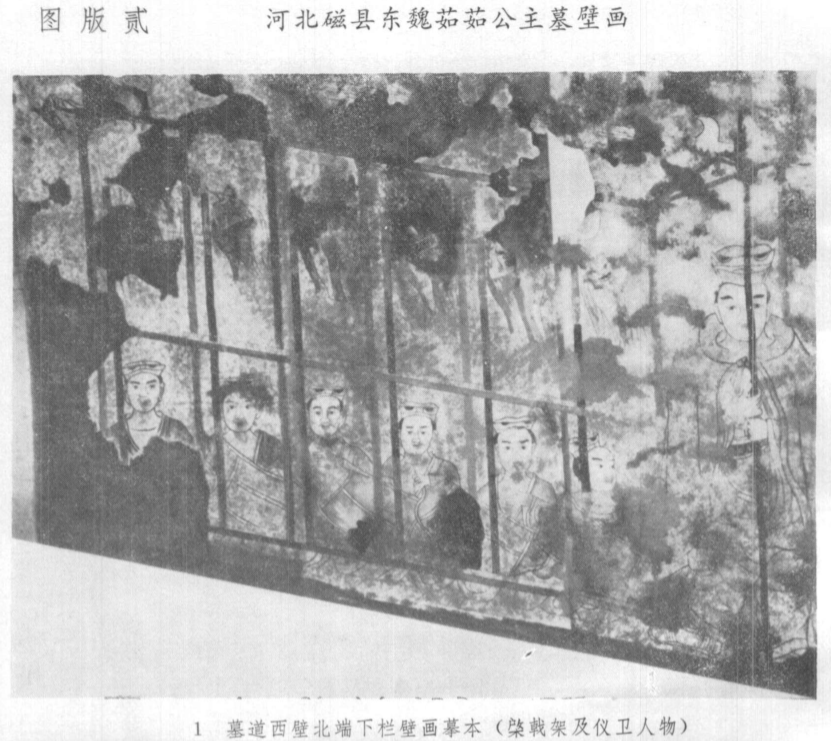

关于东魏的画迹,过去也一无所知。此墓揭示出宏伟的壁画,填补了中国绘画史上的一页空白,并为探讨唐墓壁画的渊源,提供了宝贵的新资料。

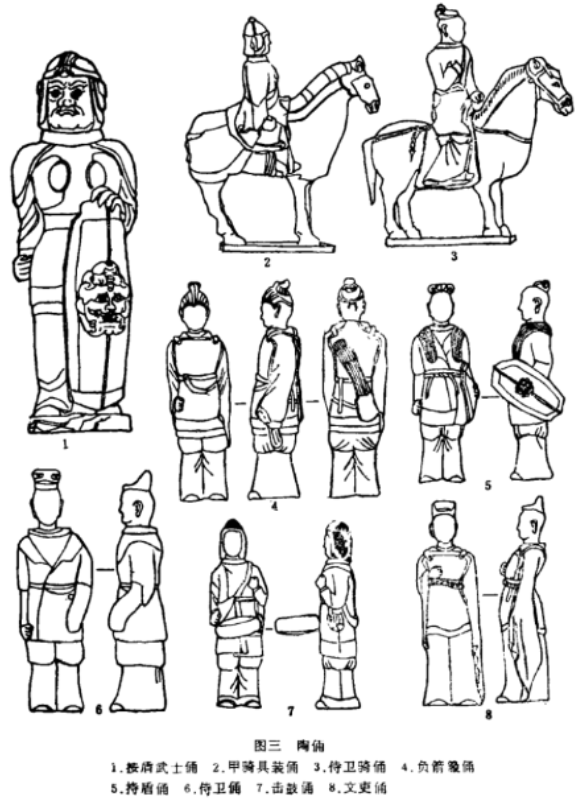

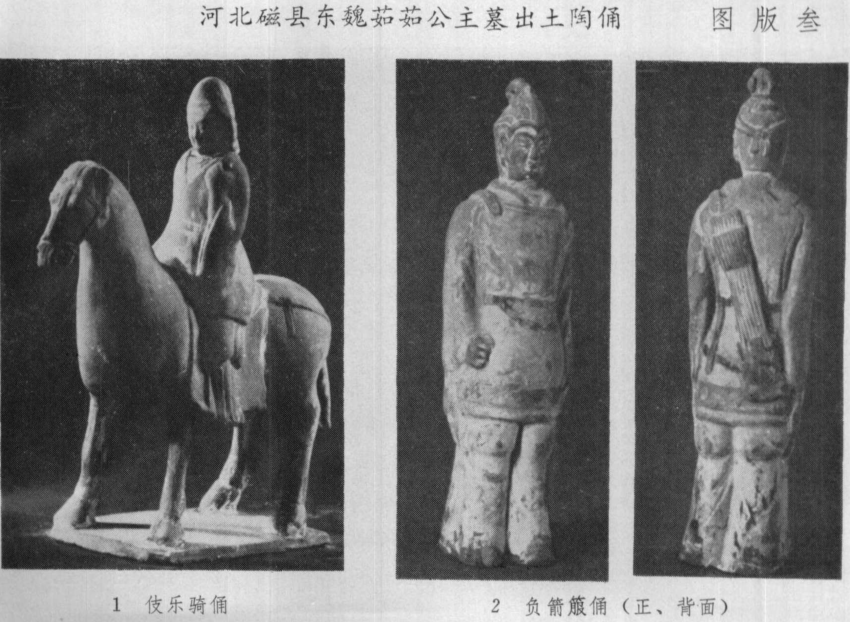

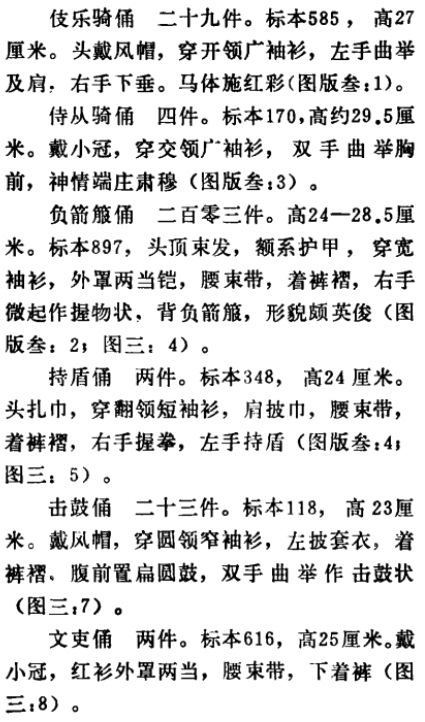

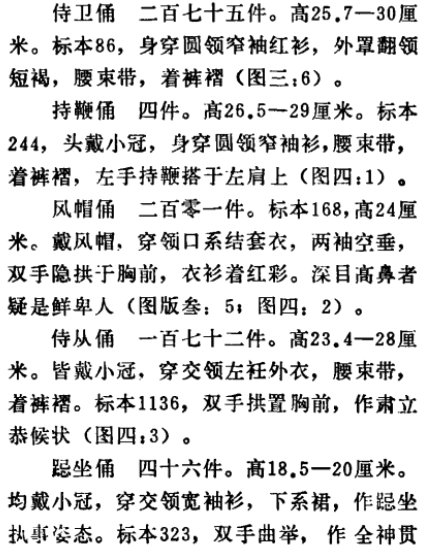

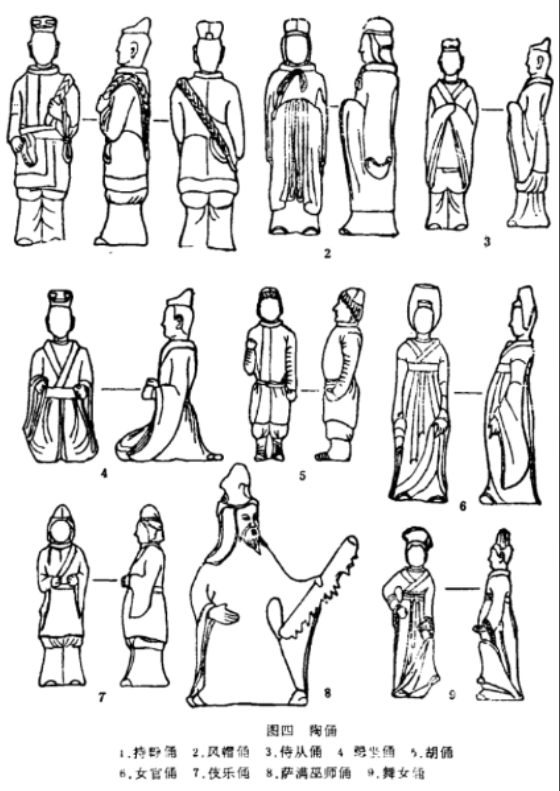

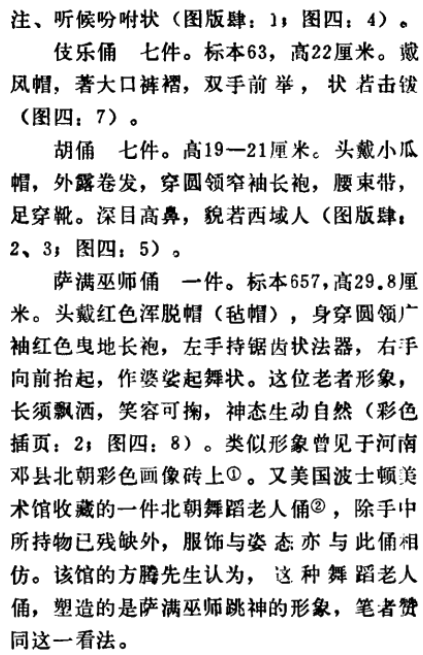

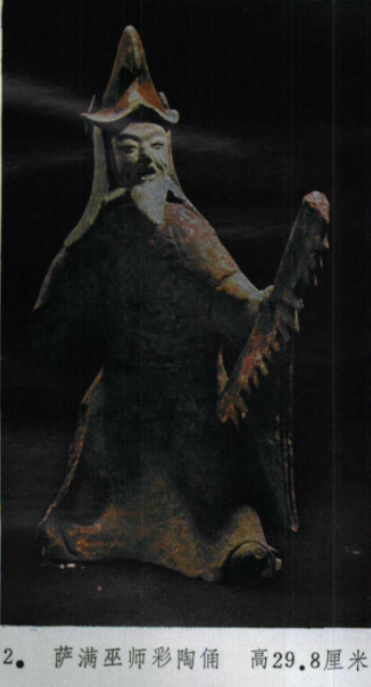

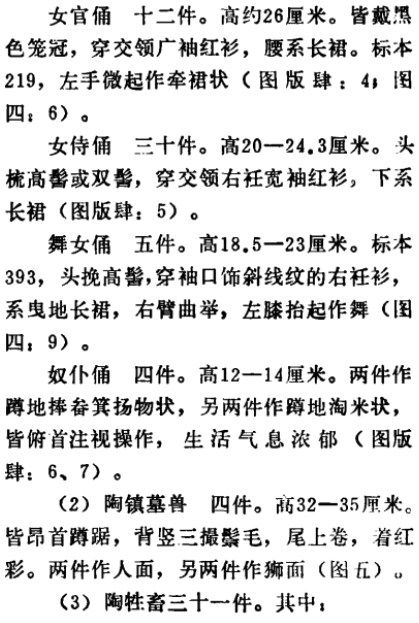

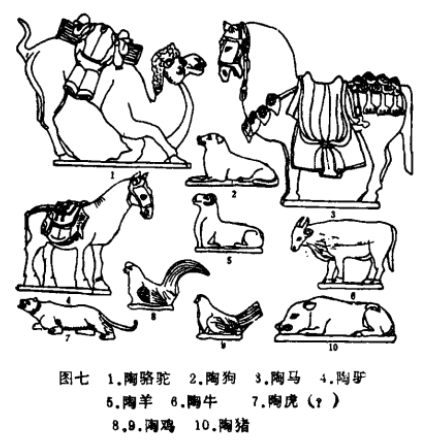

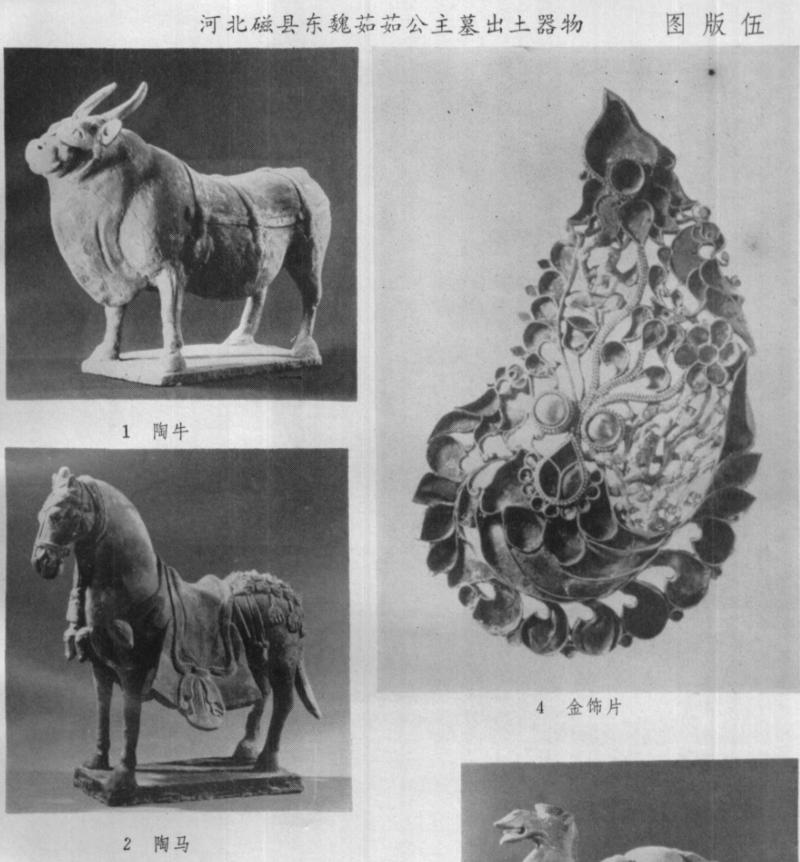

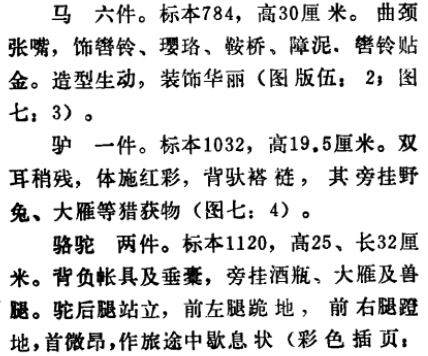

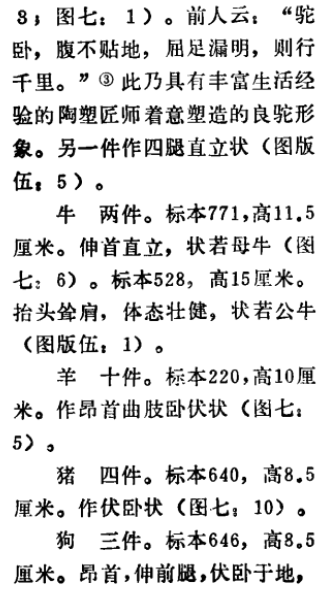

此墓出土彩绘陶俑一千余件,数量之多,为各地已发掘的北朝墓之冠。这是茹茹邻和公主身份显要,“送终之礼,宜优常数”的缘故。各类陶俑及陶禽畜,塑工精美,体态生动,与武定二年李希宗墓⑥、武定五年赵胡仁墓⑦出土物颇多相似之处。此外,这批陶俑和陶禽畜,其种类组合及服饰,与洛阳北魏建义元年元邵墓⑧表现出明显的继承关系。这批陶俑的出土,对于研究东魏雕塑和仪制服饰,具有重要价值。

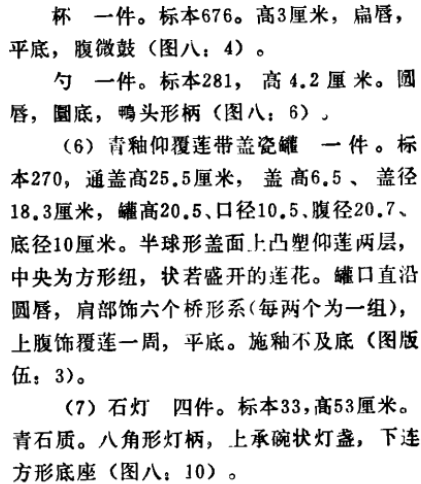

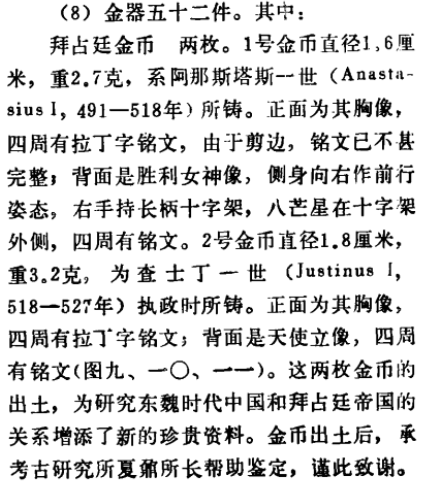

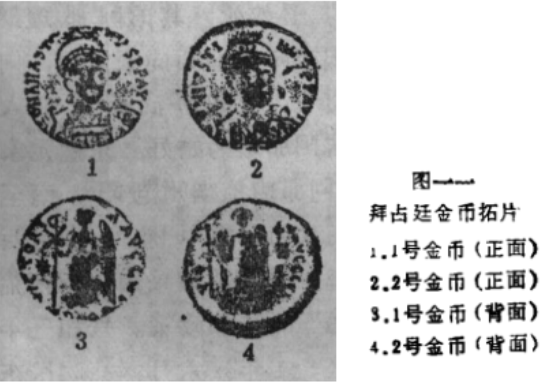

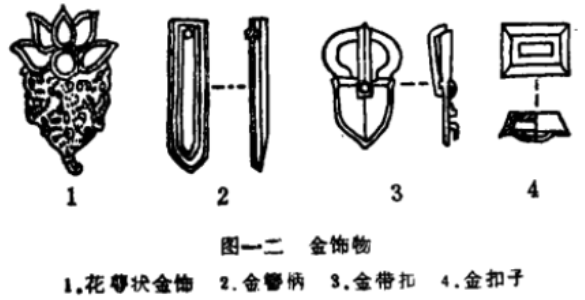

最后必须提到的是,此墓出土两枚拜占廷金币,上距其铸造年代仅二、三十年。由此可证公元六世纪上半叶中西交通之畅达,中国和拜占廷帝国(东罗马帝国)往来之密切。

执 笔:朱全升、汤 池

绘 图:汤 池、薛玉川 等

壁画临幕:王定理、苑 陵、薛玉川

摄 影:孙德海、陈 渊、汤 池、徐 鹏、郑铭桢

此文转自“考古”微信公众号

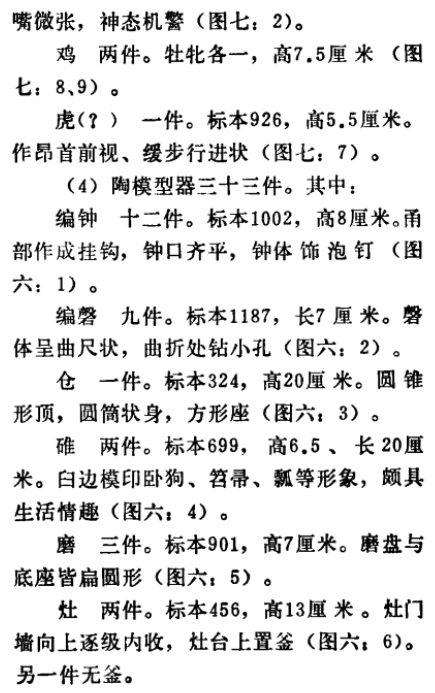

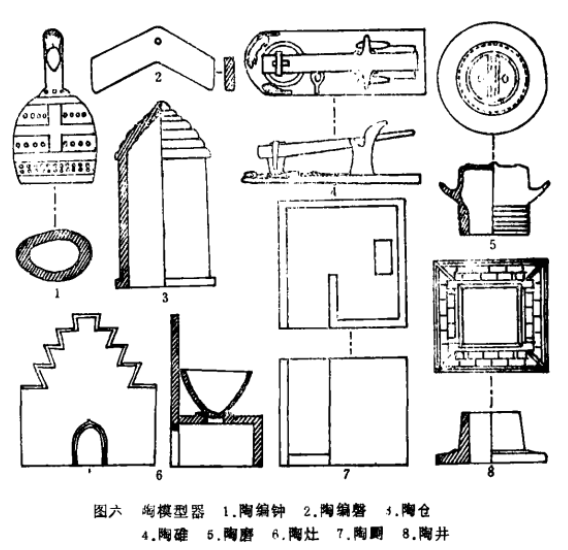

>