书籍资料库

陈菊霞 刘宏梅 | 回鹘王室儿童供养人及其服饰研究

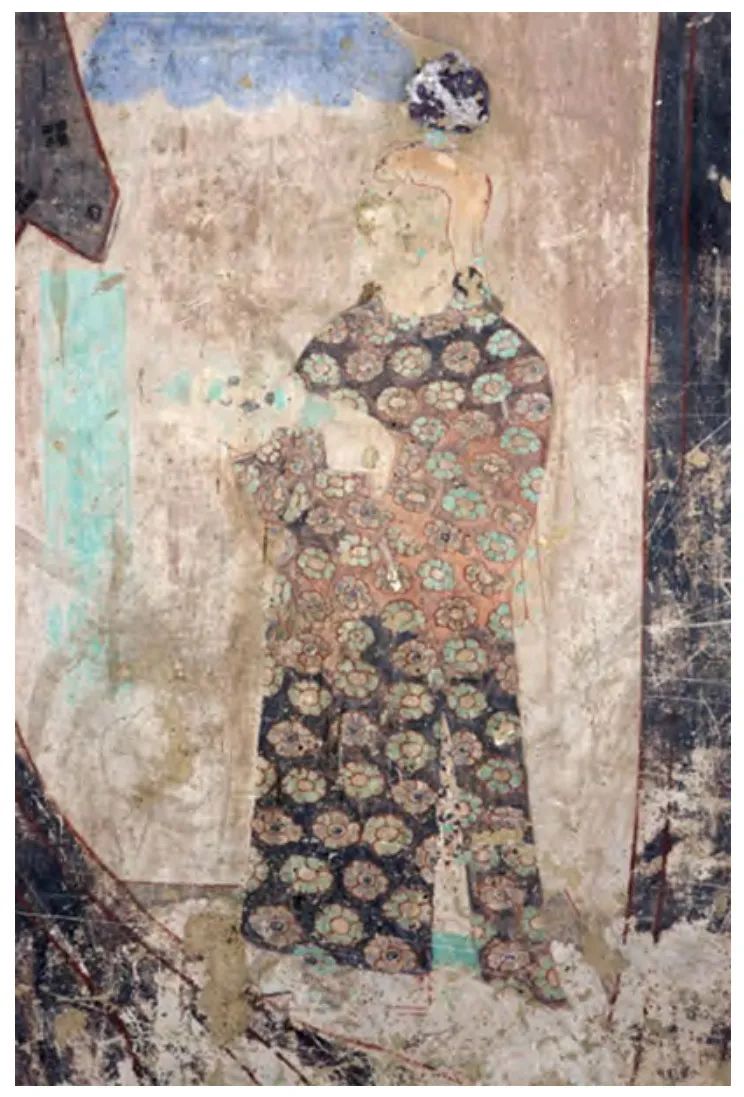

采自沙武田《五代宋敦煌石窟回鹘装女供养像与曹氏归义军的民族特性》图41

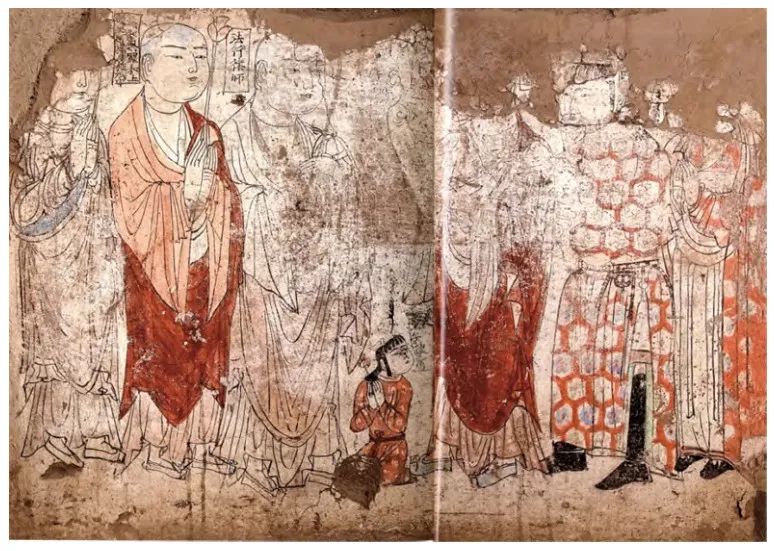

图2 莫高窟第409窟主室东壁门南侧 男童供养人

采自《敦煌石窟全集 24·服饰画卷》,商务印书馆,2005年,第211页,图196

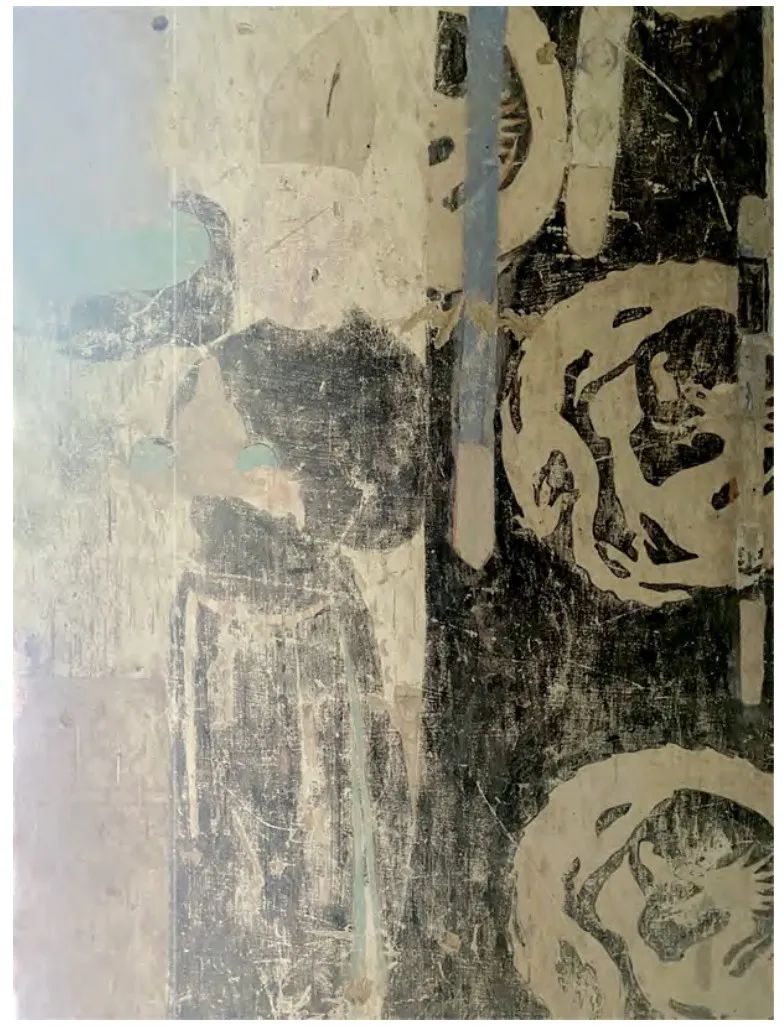

图3 莫高窟第148窟甬道北壁 女童供养人

采自《中国敦煌壁画全集》第10册,第26页,图30

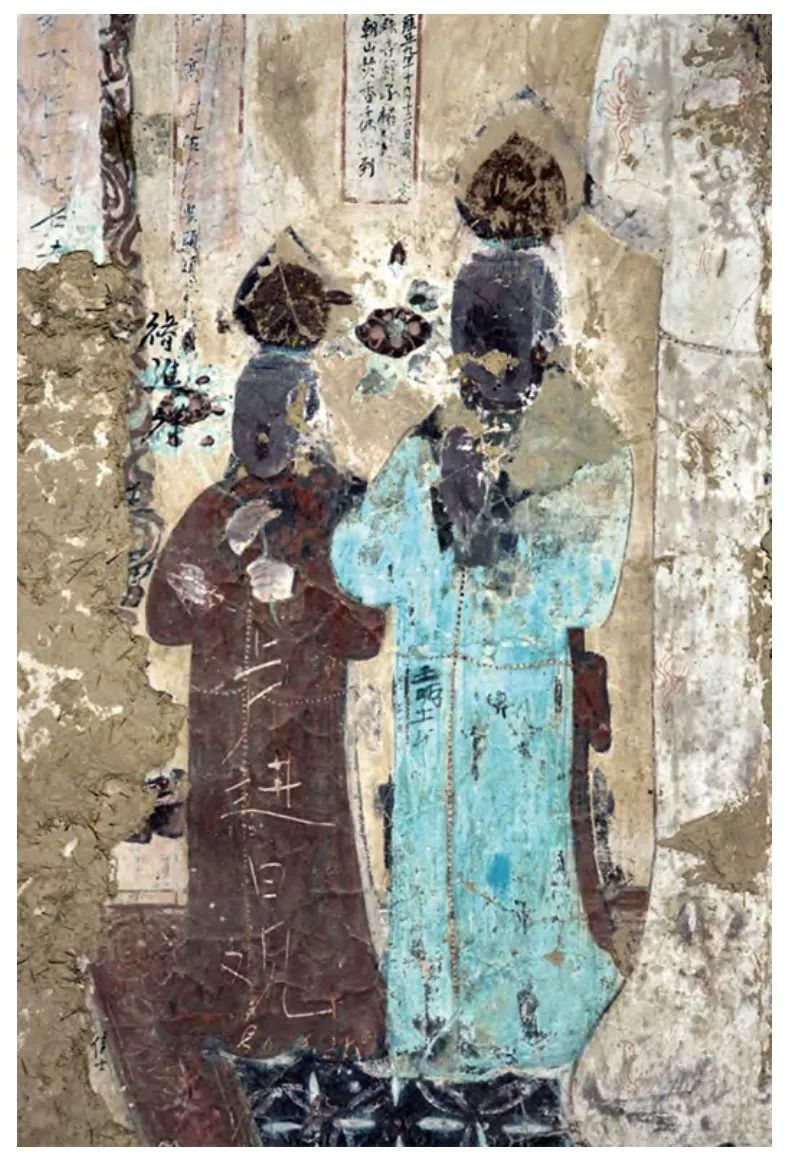

图4 西千佛洞第16窟主室南壁门西侧 男童供养人

采自《中国敦煌壁画全集》第10册,第33页,图41

图5 库木吐喇石窟第79窟西壁门北侧下方 男童供养人

采自《西域美术全集·龟兹卷·库木吐喇石窟壁画》第229页

图6 库木吐喇石窟第79窟佛坛东壁 男童供养人

采自《西域美术全集·龟兹卷·库木吐喇石窟壁画》第229页

图7 柏孜克里克石窟第22窟 佛坛基座右侧 男童供养人

采自《新疆佛教艺术》(上),新疆教育出版社,2006年,第226页

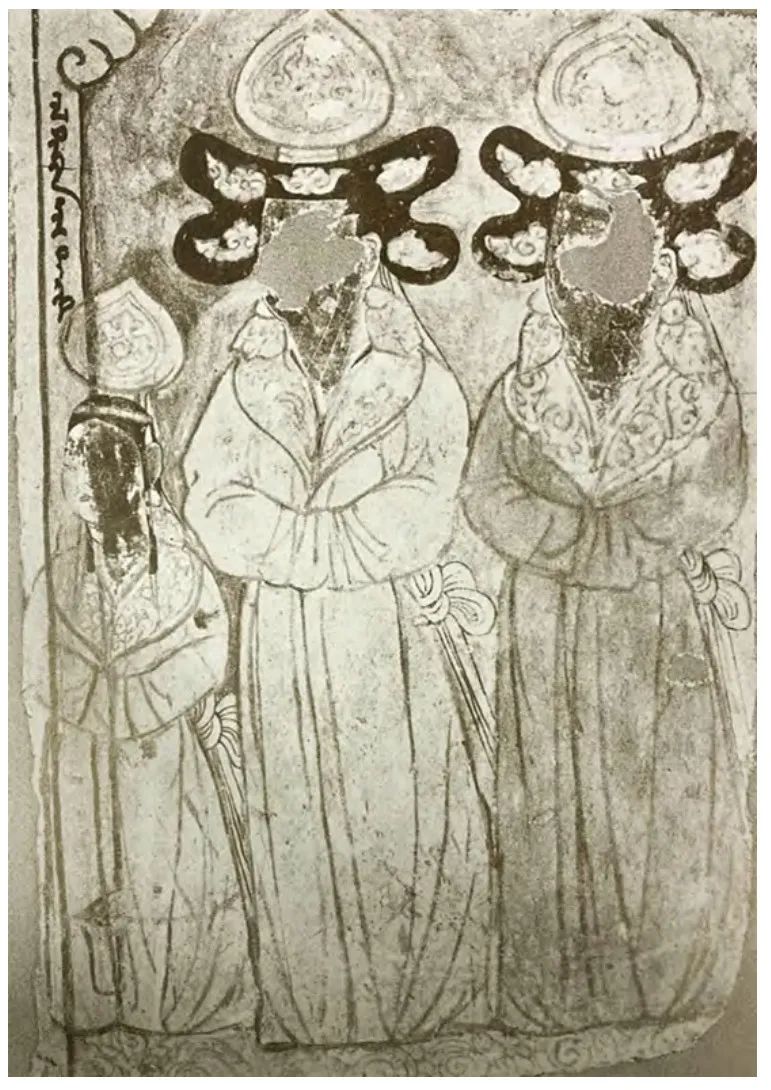

图8 柏孜克里克石窟第27窟后壁佛台座左下壁 女童供养人

采自《西域美术全集·高昌石窟壁画卷》第308页

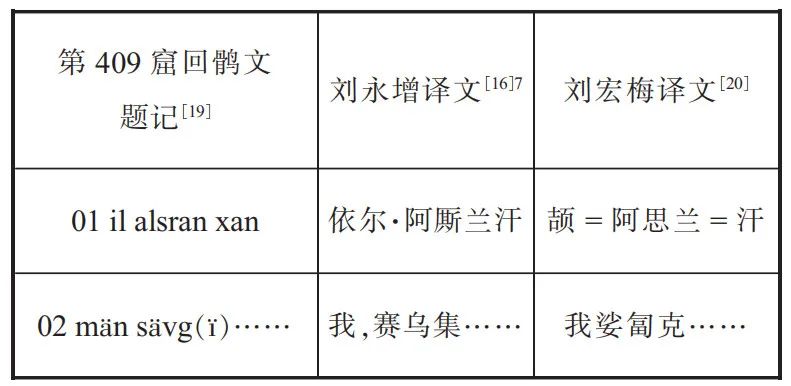

注释:

① 持西夏说的主要代表作有史金波《西夏皇室和敦煌莫高窟刍议》,《西夏学》第四辑,宁夏人民出版社,2009年,第165—171页;汤晓芳《对莫高窟409窟壁画人物“回鹘国王”的质疑》,《西夏研究》2018年第3期,第54—61页;任怀晟《敦煌莫高窟第409窟、237窟男供养人像思考》,《敦煌学辑刊》2019年第3期,第91—103页;等等。持沙州回鹘说的主要代表作有刘玉权《关于沙州回鹘洞窟的划分》,敦煌研究院编《1987年敦煌石窟研究国际讨论会文集·石窟考古编》,辽宁美术出版社,1990年,第1—29页;李正宇《悄然湮没的王国——沙州回鹘国》,敦煌研究院编《1990年敦煌学国际研讨会文集·史地语文编》,辽宁美术出版社,1995年,第149—174页;杨富学《沙州回鹘及其政权组织——沙州回鹘研究之一》,敦煌研究院编《1990年敦煌学国际研讨会文集·史地语文编》,辽宁美术出版社,1995年,第175—200页;贾应逸、侯世新《莫高窟409窟与柏孜克里克石窟供养人对比研究》,《吐鲁番学研究》2008年第1期,第110—119页;等等。

② 关于莫高窟第148窟甬道南北壁、主室东壁和北壁龛下表层供养人的绘制年代存在不同看法:第一,沙州回鹘说,代表成果有刘玉权《关于沙州回鹘洞窟的划分》,敦煌研究院编《1987年敦煌石窟研究国际讨论会论文集·石窟考古编》,辽宁美术出版社,1990年;谢静《敦煌石窟中的少数民族服饰研究》,甘肃教育出版社,2016年;贾应逸、侯世新《莫高窟第409窟与高昌回鹘供养人像比较研究》,《新疆佛教壁画的历史学研究》,中国人民大学出版社,2010年。第二,西夏时期的回鹘供养人说,代表成果有张先堂《敦煌莫高窟第148窟西夏供养人图像新探——以佛教史考察为核心》,《西夏学》第11辑,2015年。第三,西夏说,代表成果有敦煌研究院编《敦煌莫高窟内容总录》,文物出版社,1996年,第58页;任怀晟《敦煌莫高窟409窟、237窟男供养人像考》,《敦煌学辑刊》2019年第3期,第91—103页。本文认同沙州回鹘说。