[1]《晋书·索靖传附子綝传》第1651页,中华书局,1974年。

[2]马永嬴、朱晨露:《西汉帝陵始建时间考论》,见《西部考古》第23辑,科学出版社,2022年。

[3]前少帝刘懿,在位七个月病逝。《后汉书·孝顺孝冲孝质帝纪》第251页载,延光四年(公元125年)十一月,“己卯,葬少帝以诸王礼”。后少帝刘辩,被董卓废黜为弘农王后并杀害。《后汉书·皇后纪》第451页载:“初平元年(公元190年)二月,葬弘农王于故中常侍赵忠成圹中,谥曰怀王”。中华书局,1965年。下引此书,版本均同。

[4]献帝刘协,《后汉书·孝献帝纪》第391页载:“魏青龙二年(公元234年)三月庚寅,山阳公薨。自逊位至薨,十有四年,年五十四,谥孝献皇帝。八月壬申,以汉天子礼仪葬于禅陵,置园邑令丞”。

[5]《后汉书·光武帝纪》第77、78页。

[6]《后汉书·光武帝纪》第85页。

[7]《后汉书·显宗孝明帝纪》第118页。

[8]《后汉书·显宗孝明帝纪》第123页。

[9]《后汉书·孝和孝殇帝纪》第195页。

[10]《后汉书·孝和孝殇帝纪》第199页。

[11]《后汉书·孝安帝纪》第205页。

[12]《后汉书·和熹邓皇后纪》第423页。

[13]《后汉书·孝顺孝冲孝质帝纪》第275页。

[14]《后汉书·孝顺孝冲孝质帝纪》第276页。

[15]《后汉书·李固传》第2083页。

[16]同[14]。

[17]《后汉书·孝顺孝冲孝质帝纪》第282页。

[18][东汉]伏无忌撰、茆泮林辑:《伏侯古今注》第3页,见《丛书集成初编》,中华书局,1985年。

[19]《后汉书》卷一至卷八《光武帝纪》至《孝灵帝纪》第85~358页。便于计算,换算为公历。换算方式参见方诗铭、方小芬编著:《中国史历日和中西历日对照表》第253~286页,上海辞书出版社,1987年。

[20]徐宗元辑:《帝王世纪辑存》第112、113页,中华书局,1964年。

[21]《后汉书·城阳恭王祉传》第562页。

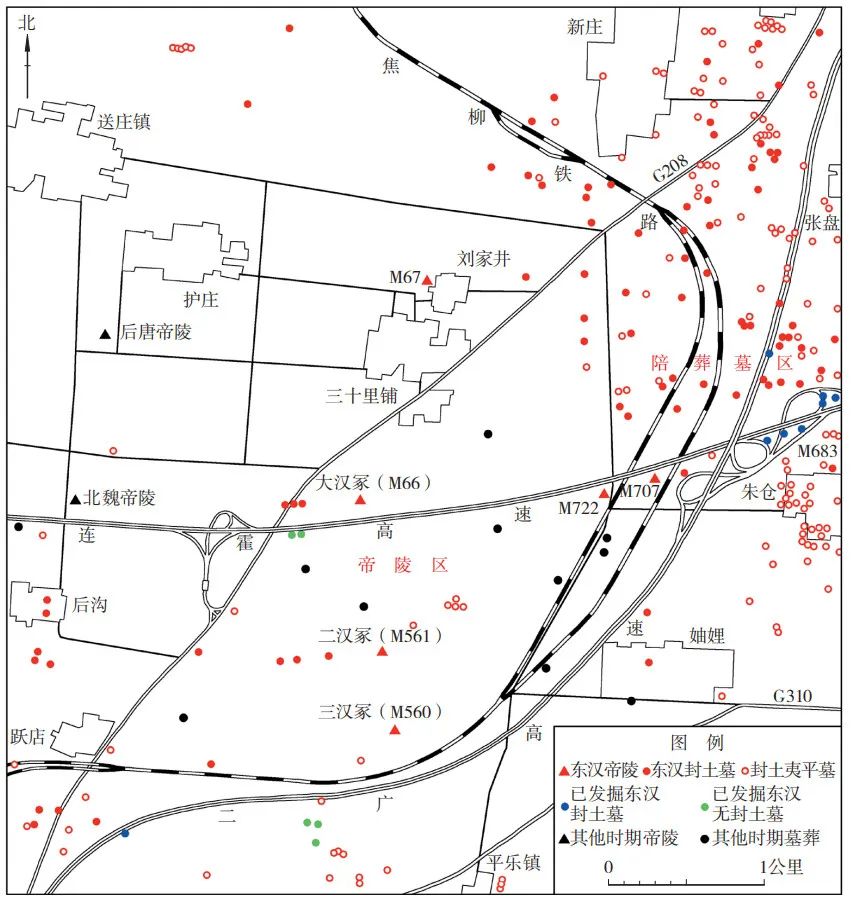

[22]洛阳市文物考古研究院、洛阳师范学院历史文化学院:《河南洛阳市朱仓村M683东汉墓园》,《考古》2022年第6期。

[23]《后汉书·邓晨传》第584页。

[24]《后汉书·祭遵传》第741、742、744页。

[25]《后汉书·礼仪志》关于“上陵礼”的记载中提到灵帝时期上原陵。《后汉书·礼仪志》第3103、3104页注引谢承书曰:“建宁五年(公元172年)正月,车驾上原陵,蔡邕为司徒掾,从公行,到陵,见其仪,忾然谓同坐者曰:‘闻古不墓祭。朝廷有上陵之礼,始谓可损。今见威仪,察其本意,乃知孝明皇帝至孝恻隐,不可易旧’。或曰:‘本意云何?’‘昔京师在长安时,其礼不可尽得闻也。光武即世,始葬于此。明帝嗣位踰年,群臣朝正,感先帝不复闻见此礼,乃帅公卿百僚,就园陵而创焉’”。

[26]张鸿亮、卢青峰:《略谈东汉帝陵陪葬墓茔域问题》,《华夏考古》2014年第3期。

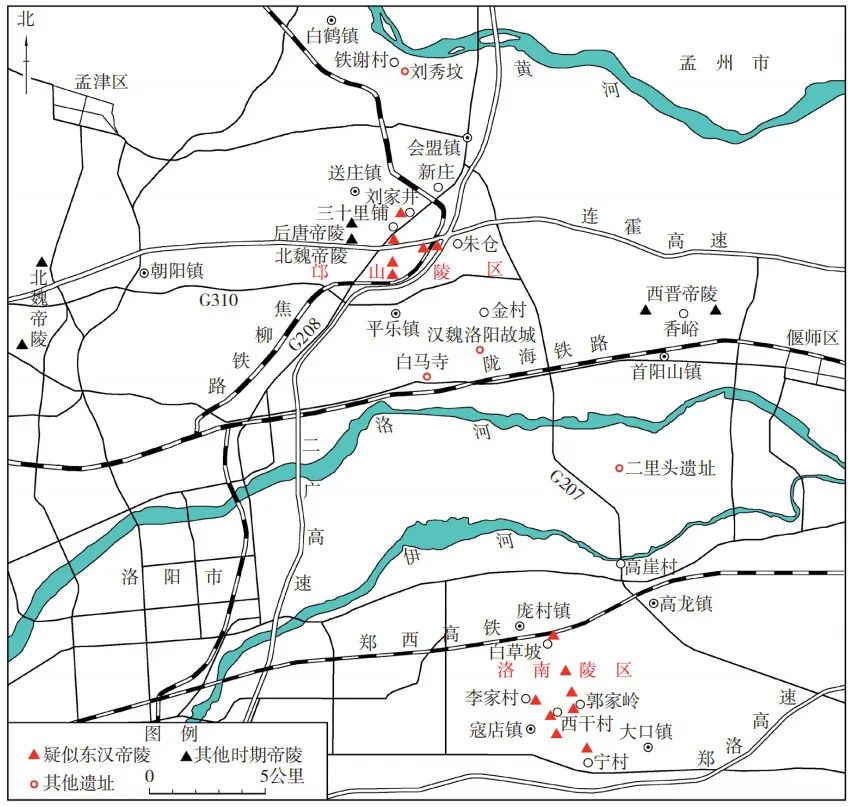

[27]a.韩国河:《东汉帝陵有关问题的探讨》,《考古与文物》2007年第5期。

b.钱国祥:《东汉洛阳帝陵的布局与归属辨析》,《中原文物》2019年第1期。

c.张鸿亮:《洛阳东汉帝后陵方位与身份蠡测》,《中原文物》2019年第3期。

d.严辉:《洛阳东汉帝陵地望问题研究综述》,《中原文物》2019年第5期。

e.李继鹏:《洛阳邙山东汉帝陵再探》,《中国国家博物馆馆刊》2020年第5期。

[28]a.陈长安:《洛阳邙山东汉陵试探》,《中原文物》1982年第3期。

b.王咸秋:《邙山东汉五陵考》,《考古与文物》2021年第1期。

[29]同[27]c。

[30]《后汉书·五行志》第3330、3331页。

[31][东汉]伏无忌撰、茆泮林辑:《伏侯古今注》第2页,见《丛书集成初编》,中华书局,1985年。

[32]洛阳市文物考古研究院:《邙山陵墓群考古调查与勘测第一阶段考古报告》第180~186页,文物出版社,2018年。

[33]《后汉书·礼仪志》第3144页。

[34]《后汉书·樊宏传》第1121页。

[35]南京博物院:《江苏邗江甘泉二号汉墓》,《文物》1981年第11期。

[36]山东省文物考古研究所:《山东临淄金岭镇一号东汉墓》,《考古学报》1999年第1期。

[37]《后汉书·礼仪志》第3141、3142页。

[38]同[8]。

[39]李南可:《从东汉“建宁”、“熹平”两块黄肠石看灵帝文陵》,《中原文物》1985年第3期。

[40]赵振华:《洛阳东汉黄肠石题铭研究》第13~42页,国家图书馆出版社,2008年。

[41]《后汉书·显宗孝明帝纪》第96页。

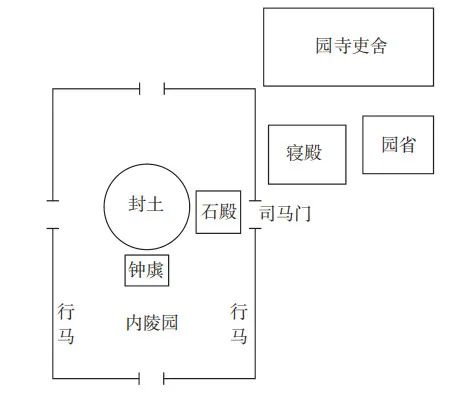

[42]韩国河、张鸿亮:《东汉陵园建筑布局的相关研究》,《考古与文物》2019年第6期。

[43]《后汉书·孝桓帝纪》第290页。

[44]王咸秋、何慧芳:《洛阳洛龙区白草坡东汉陵园遗址》,见《2021中国重要考古发现》,文物出版社,2022年。

[45]a.李继鹏、严辉:《河南孟津新庄汉代烧窑遗址》,《大众考古》2015年第9期。

b.李继鹏:《河南孟津新庄发现汉代烧窑遗址》,《中国文物报》2016年1月29日第8版。

[46]张鸿亮:《洛阳孟津朱仓M722东汉陵园遗址》,见《2016中国重要考古发现》,文物出版社,2017年。

[47]东汉1尺≈0.235米,1步=6尺,1亩=240平方步,1顷=100亩≈47700平方米。参见丘光明:《中国历代度量衡考》第55页,科学出版社,1992年。

[48]同[6]。

[49]《后汉书·光武帝纪》第56、69、74页。

[50]陕西省考古研究院、西安市文物保护考古研究院:《汉文帝霸陵考古调查勘探简报》,《考古与文物》2022年第3期。

[51]同[42]。

[52]《后汉书·显宗孝明帝纪》第99页。

[53]《后汉书·礼仪志》第3103页。

[54]《后汉书·显宗孝明帝纪》第123、124页。

[55]杨哲锋:《从陵到冢——关于东汉“懿陵”的思考》,《中国文物报》2008年2月1日第7版。

[56]《后汉书·孝桓帝纪》第304、305页。