书籍资料库

吴闻达 高宪平 | 试析元明时期龙泉青瓷北运主流路线的转移

摘要: 内容提要:元代中后期至明初,龙泉窑的生产与销售进入顶峰时期。根据沿海港口出土陶瓷器的组合,以及海运路线沿线的发现,可知元代龙泉青瓷北运应主要依靠海运。而根据考古发现,元末明初时期运河沿线出土龙泉青瓷比例逐渐上升,明代早期明显提升。结合文献对漕运路线变迁的记载,可以推测明初以来龙泉青瓷开始通过运河大量向北运输。元代中后期至明初,龙 ...

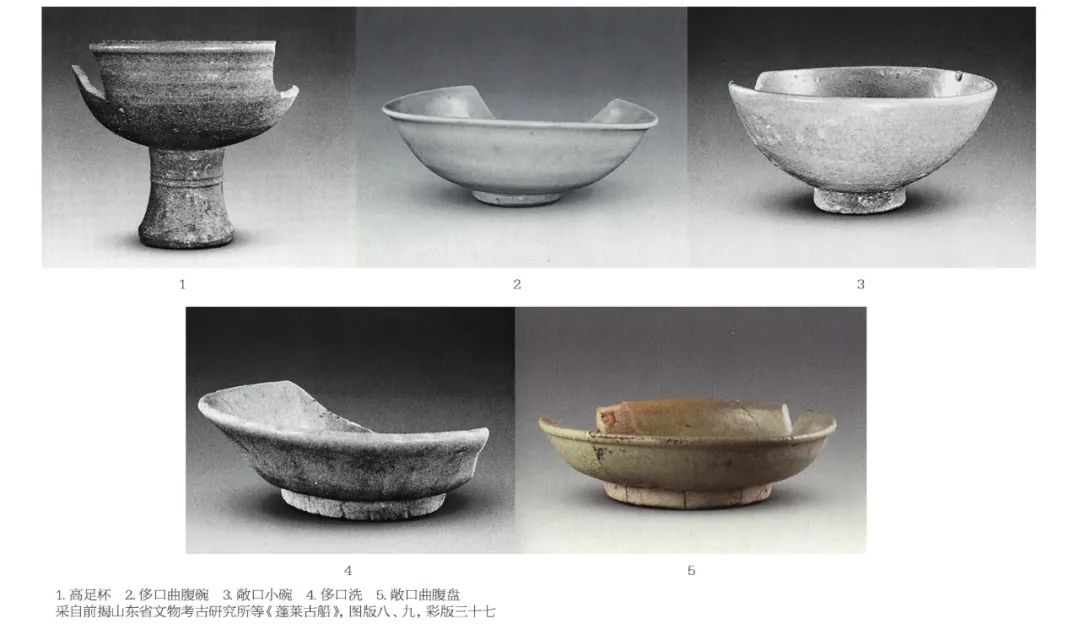

内容提要:元代中后期至明初,龙泉窑的生产与销售进入顶峰时期。根据沿海港口出土陶瓷器的组合,以及海运路线沿线的发现,可知元代龙泉青瓷北运应主要依靠海运。而根据考古发现,元末明初时期运河沿线出土龙泉青瓷比例逐渐上升,明代早期明显提升。结合文献对漕运路线变迁的记载,可以推测明初以来龙泉青瓷开始通过运河大量向北运输。元代中后期至明初,龙泉窑的生产与销售进入顶峰时期,其产品在国内发现的范围和数量均超过其他同时期窑址。对于明代早期龙泉青瓷的探讨,以往学者多关注于海外发现龙泉窑与景德镇产品的嬗变[1],揭示了明代早期制瓷业格局的重要变化,实际上上述现象也见于国内考古发现中。近年来,随着龙泉青瓷分期研究的推进[2],以往考古出土龙泉窑瓷器的年代判断出现了细化的可能,通过数据统计可观察到元代晚期至明代早期龙泉青瓷的流布变化。本文通过对元明时期海运以及运河沿线出土陶瓷器的梳理,尤其是更能反映使用情况的城市遗迹的考古发现,结合文献及统计数据,探讨元明时期龙泉青瓷北运路线的转移,认为这一转移对龙泉青瓷在北方内陆地区的进一步流通具有推进作用。由于元代政治中心位于北方,为使南方漕粮进入大都[3],元朝政府于至元十九年开始试行海运漕粮[4]。海漕路线从太仓刘家港出发,沿海岸线北行,经海门、如东、盐城、东海、胶州等地,直至直沽、杨村[5]。而根据路途沿线龙泉青瓷的发现,可推测此路线应为龙泉窑产品北运的重要路线。太仓为运输路线的起点,2016至2019年发掘的太仓樊村泾遗址,其河道两岸发现了居住、仓储及驳岸遗迹,出土百余吨元明时期龙泉青瓷,器类、器形相对单一,且绝大多数出土瓷器没有使用痕迹,具有明确的商品属性[6]。据此推测,太仓应为龙泉青瓷重要的贸易集散地,龙泉青瓷可依靠海漕路线从太仓向外运输〔图一〕。在海运路线上的胶州板桥镇遗址发现有码头遗迹,并出土大量瓷片,其中包含数量较多的龙泉青瓷,器形包括侈口曲腹碗、敞口小圈足盘、蔗段洗、折沿洗等,时代从元代早期延续至元末明初时期〔图二〕[7]。至元二十九年及三十年,元朝政府曾两次调整海运路线,沿途仅在崇明、刘家岛(今威海刘公岛)及登州(今蓬莱)停留[8]。登州是宋元时期北方重要港口,在1984年蓬莱水城清淤时发现的元至明初陶瓷器中[9],龙泉青瓷占比76%,其次为19%的浙闽产品,此外还有极少量的北方产品和景德镇窑青白瓷,这一产品组合及比例与江南一带各港口较为接近。作为海运沿线的补给点,登州发现的各类瓷器大部分应是通过海运途径输入。在蓬莱沉船与淤泥中出土的龙泉青瓷[10],器形包括侈口曲腹碗、敞口小碗、敞口曲腹盘、高足杯、侈口洗等,时代为元代晚期至元末明初时期〔图三〕。在太仓也发现有同类产品,可能是太仓向北方运输瓷器途中流入当地的产品。此外,直沽作为海运路线的终点,元代曾在此设“直沽广通仓”[11],海运漕粮即在此集散。1997年至1998年直沽中台遗址及天妃宫遗址亦发掘出土了龙泉青瓷碗、盘、洗、高足杯等器物[12],其中天妃宫遗址出土龙泉青瓷的时代以元代晚期至明初为主[13]。正如张翥诗云“一日粮船到直沽,吴罂越布满街衢”[14],可知当时除了漕粮外,江浙一带陶瓷产品亦通过海运路线大量输往直沽(今天津)地区。图一 太仓樊村泾遗址出土龙泉青瓷

图二 板桥镇出土龙泉青瓷

图三 登州出土龙泉青瓷

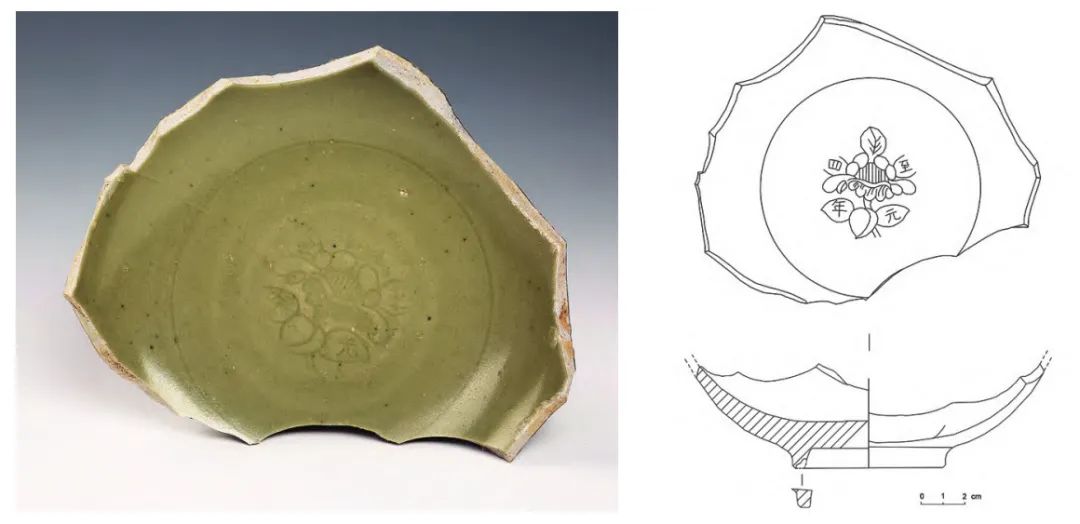

考察沿海港口出土器物的窑口组合,可知当时沿海运输应是龙泉窑产品北运的主要方式。根据对杭州、庆元、上海、太仓、福州等元代龙泉青瓷贸易港口出土瓷器的统计可以发现,沿海各港口的窑口组合较为接近,尤其是两浙地区各港口的窑口比例十分类似,均以龙泉青瓷为主,比例超过50%,其次为景德镇窑产品,再次为闽北地区产品及磁州窑、铁店窑等浙南地区产品,且多见高丽青瓷[15]。而根据文献记载,上述城市亦存在较为固定的沿海运输线路,“所拟召顾海船,俱系福建浙东等处召顾。至平江太仓刘家港装运处所。福建远船运糙粳,每石一十三两。温台庆元船运糙粳,每石一十一两五钱,香糯每石一十一两五钱。绍兴浙西船,每石一十一两”[16],可知福建、温台、庆元、绍兴、松江等地均通过漕粮路线与太仓有往来。此外,近年来温州市考古研究所对温州朔门港口遗址进行发掘,在温州城北望江门一带发现码头、沉船遗迹以及多处龙泉窑瓷片堆积[17]。其中元明龙泉青瓷的时代大体为元中期至元末明初时期。可以推测龙泉东区窑址在元代中期以来进入生产顶峰时期,大量产品沿瓯江运至温州,并可沿海漕路线转运至其他港口。例如温州漕户驱近海船只至太仓,并在太仓转换“海船”,《永乐大典》记:“照得本府既管运粮海船,多于太仓刘家港等处湾泊。在先年分运粮数少,就浙西各路支装海运。……浙西诸路,相离太仓,远者不过三二百里,近者百里之上。装粮之际,顾觅里河民船,剥至太仓装海船。”[18]结合龙泉窑窑址的分布[19],可以推测这一阶段龙泉青瓷外运路线应主要沿瓯江至温州,且从温州转运以海运为便,因此自元中期海运成熟以后,龙泉青瓷北运应以海运路线为主[20]。针对各港口出土不同时代龙泉青瓷的统计,可以发现元末明初之时,龙泉青瓷的比例仍在提升,可能是由于这一时期景德镇等其他重要窑口生产规模较元代明显收缩[21]。而至明代早期,龙泉青瓷的数量则明显减少,此现象一方面与龙泉青瓷外销港口向福州转移有关[22],也应与北运路线的转移存在密切联系。同时,元末以来龙泉青瓷数量先升后降的趋势,与文献中海运漕粮的兴废时间也较为吻合。由于元末战乱影响,元朝被迫将海道都漕运万户府由太仓迁往庆元鄞县[23],并曾依赖温州与福建等地港口海运漕粮[24]。自明初朱元璋建立政权以来,为解决北方军饷的需要,明代继续依靠海漕路线向辽东运粮[25],直至永乐十三年停罢海运,则海运路线基本不再使用。太仓樊村泾遗址的发现即体现出上述变化。该遗址出土大量元代晚期至明初时期龙泉青瓷,结合地层及遗物统计数据,以及部分出土器物所饰“至元四年”戳印〔图四〕[26],可推断该遗址应当在元末明初时期达到顶峰,这一阶段出土龙泉青瓷占所有陶瓷器的85%。但至明代早期,此地出土的龙泉青瓷明显减少,从128988件下降至18421件[27]。采自前揭张志清《太仓樊村泾元代遗址出土“至元四年”铭文研究》,第236页

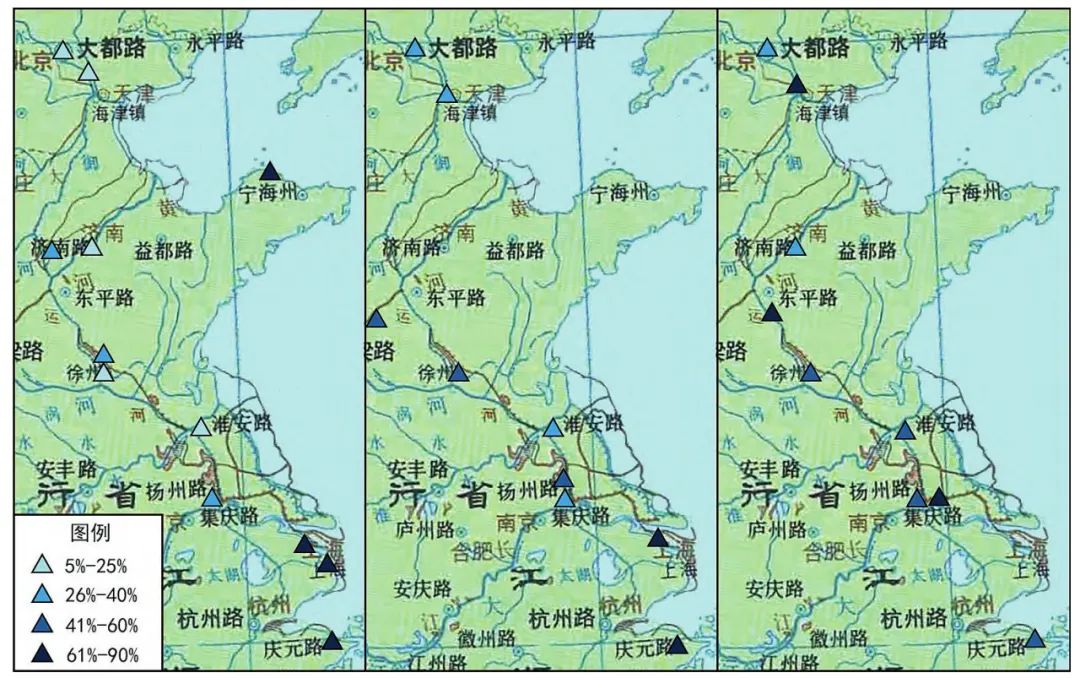

庆元港作为元代最为重要的贸易港口之一,同样存在上述现象,例如宁波天后宫F3的③、④、⑤层,分别对应元代晚期、元末明初及明代早期。其中元代晚期龙泉青瓷占64%左右;而元末明初时,由于福建产品比例降低,龙泉青瓷上升至75%;至明代早期,无论龙泉青瓷的数量还是其所占比例均有下降[28]。再如永丰库遗址,经对报告所介绍文物的初步统计,元代龙泉青瓷共117件,明代早期则下降至38件[29]。综上,结合文献以及对沿海港口出土器物的窑口组合的分析,可以判断元代龙泉青瓷运至各港口应主要依靠海运,北运路线可能是由温州转运至太仓更换海船,沿海漕路线向北运至直沽。元末明初时期,港口发现的龙泉青瓷比例有所提升;此后至明代早期,各沿海港口发现的龙泉青瓷比例与数量均有下降,可以推测明代早期龙泉青瓷北运路线应发生变化。与沿海港口出土器物比例的变化相反,位于运河沿线的多个城市,无论墓葬还是城市遗迹,其所出龙泉青瓷的比例从元末明初时期开始上升,明代早期则上升更为明显〔图五〕。图五 元代中晚期 (左)、 元末明初时期 (中) 与明代早期 (右) 运河沿线及港口出土龙泉青瓷比例对比图作者据谭其骧主编《中国历史地图集·第一册(元、明时期)》(中国地图出版社,1982年)第5-6页改绘

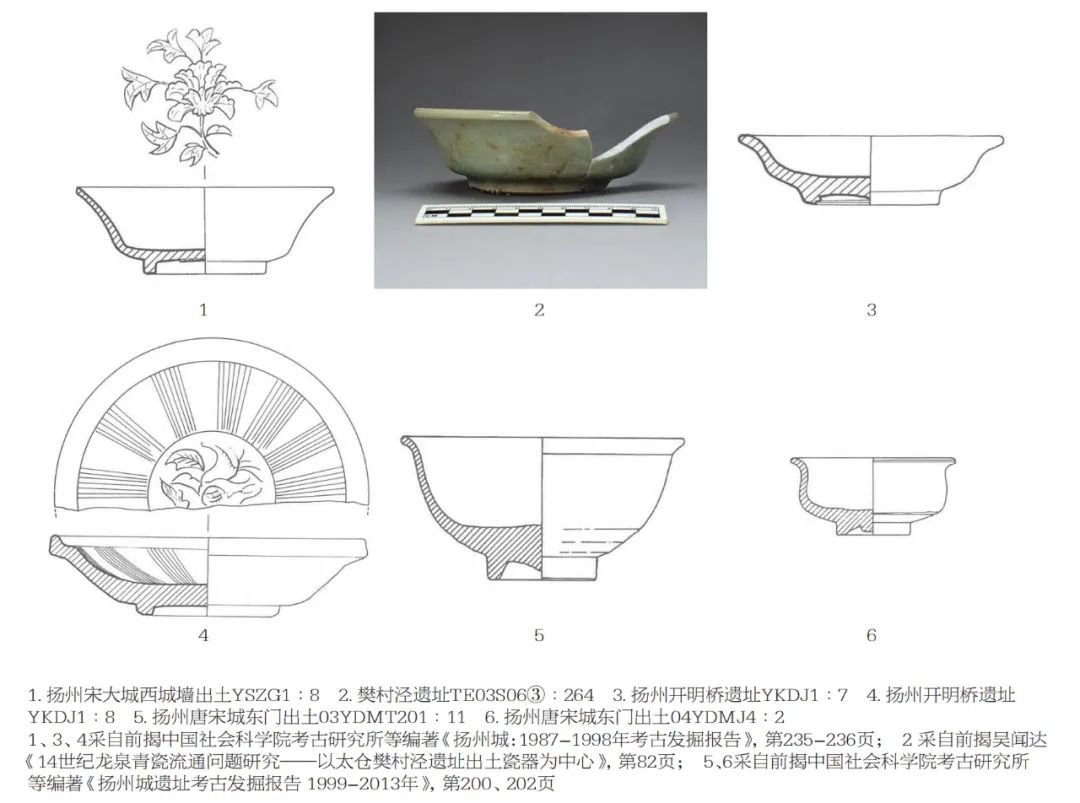

具体而言,扬州地区多个遗址发现有元末至明早期龙泉窑产品。例如宋大城西城墙中段探沟YSZG1第3层出土龙泉窑侈口曲腹洗[30],腹较深,口部外侈明显,下腹微垂,内底戳印折枝牡丹纹,与太仓樊村泾遗址出土元末明初产品近乎一致。开明桥遗址地窖中所出龙泉青瓷,大多为明代早期,如侈口圈足盘,胎体厚重,微侈口,腹部微折,还有曲折沿圈足盘,斜曲腹近直,足墙较宽,足端圆钝,器底较厚,内壁模印分组菊瓣纹,较不规整,内底有戳印纹饰[31]。再有,扬州唐宋城东门遗址出土龙泉青瓷,发掘者将其归为宋元时期,但据器物特征,其时代应均为元末至明代早期,包括明代早期较为常见的唇口圈足碗,腹圆曲较深,圈足较高,足径较大,足墙较窄,胎体较厚,多为内底露胎。还有侈口盏,曲腹,下腹圆曲,挖足较浅,施釉多不及足〔图六〕。此外,该遗址出土的侈口盘、曲折沿盘、折沿洗、侈口洗等器形均具有明代早期特点[32],结合发掘报告的统计,可知这一时期的出土陶瓷器以龙泉青瓷为主。整合发掘者统计的具体数据,可对比元代与明早期龙泉青瓷在扬州城的流通情况,例如宋大城西门遗址层时代应为元代,其中龙泉青瓷所占比例为17.2%[33],而结合前述龙泉青瓷特点,开明桥遗址地窖时代应为明代早期,其中龙泉青瓷比例提升至43.3%[34]。由此可知扬州城内龙泉青瓷的流通比例在明早期明显增加。图六 扬州及樊村泾遗址出土明早期龙泉青瓷

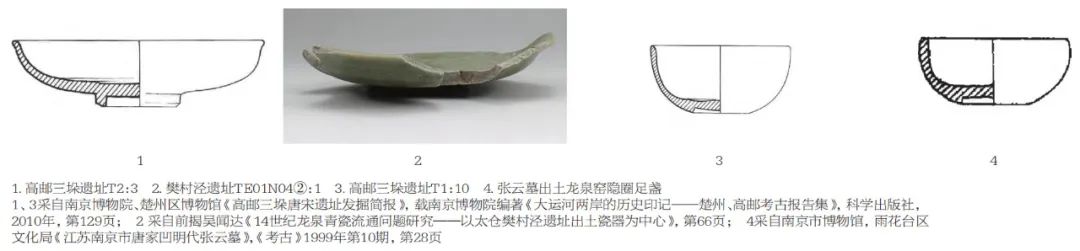

在扬州以北的高邮,三垛遗址西距高邮城约20公里,漕河及运盐河在此交汇,是当地一处货物集散地。经发掘者统计,出土瓷器以龙泉青瓷数量最多,多出自第③层[35],其中侈口小圈足盘胎体厚重,微侈口,腹部微折,足端较窄,内底露胎,在樊村泾遗址亦出土类似器物,隐圈足盏与洪武二十八年张云墓出土器物有相似之处[36],此外还出土唇口碗、敞口盘、侈口洗、侈口盏、竹节柄高足杯等器物,时代均为明代早期〔图七〕。明代早期应是龙泉青瓷在此区域流通最繁盛的阶段。图七 高邮三垛遗址出土明初龙泉青瓷及对比图

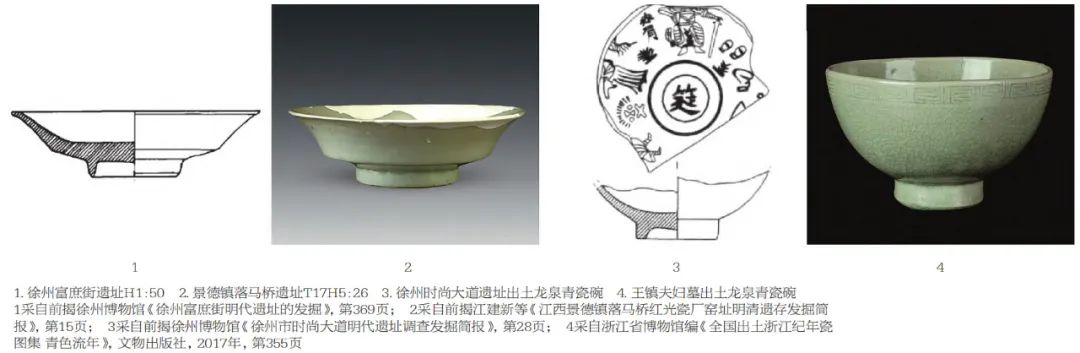

徐州地区亦有多个遗址出土元末明初及明代早期龙泉青瓷。例如富庶街遗址,其灰坑H1内下层均为青釉瓷,中层为景德镇白釉瓷,上层为景德镇青花瓷。其中,中层出土的景德镇窑白釉折腹碗,与景德镇落马桥窑址洪武宣德时期灰坑出土器物形制相同[37],由此可推断H1下层所出龙泉青瓷竹节柄高足杯、曲折沿盘及隐圈足盏等器物[38],应不晚于明宣德时期。而时尚大道遗址出土龙泉青瓷的时代则从明早期延续至明代中期[39],明早期产品如侈口曲腹碗和曲折沿盘,明中期器物见有敞口碗,内壁多阴印花卉纹或人物故事纹,与淮安弘治六年王镇夫妇墓出土器物十分接近〔图八〕[40]。图八 徐州出土明早期器物及对比图

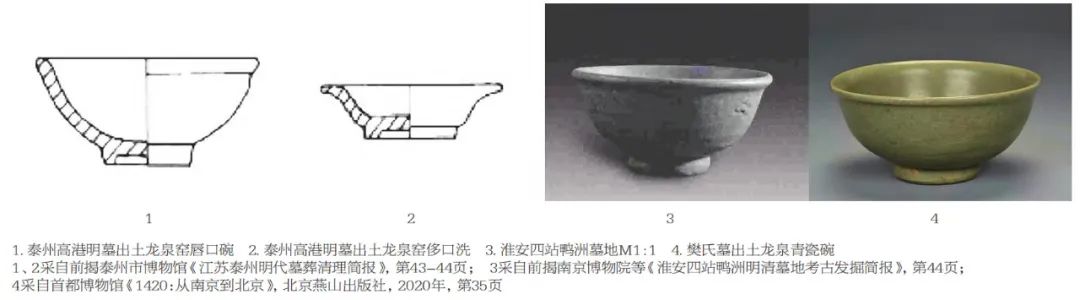

经过对运河沿线各城市元代遗址中出土陶瓷器的统计[41],元代河南江北行省区域运河沿线城市遗址出土龙泉青瓷的比例在23%左右,其他产品多为景德镇窑及磁州窑生产,而到元末明初时期,龙泉青瓷的比例上升至45%,至明早期则高达66%。除城市遗址外,运河沿线明代早期墓葬出土的龙泉青瓷所占比例更高,达77%左右。例如泰州高港区明代墓葬出土陶瓷器均为龙泉窑生产,包括唇口碗、折沿盘、侈口洗及大罐,时代大概为明代早期[42]。另外淮安四站鸭洲墓地M1出土瓷器均为龙泉青瓷[43],与明永乐六年郢国公夫人樊氏墓出土龙泉窑侈口曲腹碗有相似之处〔图九〕[44]。与之相比,运河沿线元代墓葬中出土龙泉青瓷的比例则相对偏低,为39%。图九 运河沿线墓葬出土明早期龙泉青瓷及对比图

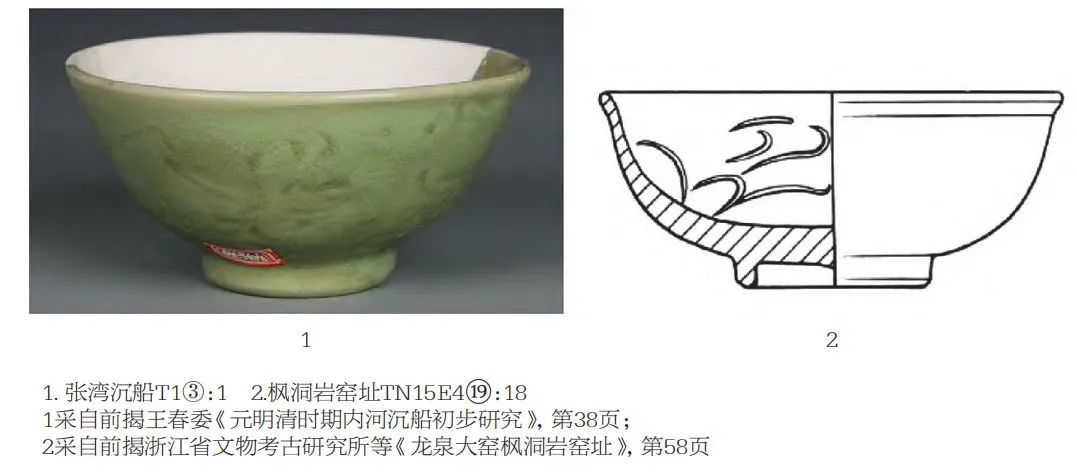

而根据元明时期山东布政使司(元代为中书省所辖)运河沿线地区出土瓷器比例,也体现出元明之际龙泉青瓷开始大量出现的趋势。经过统计可以发现[45],元代各遗址出土陶瓷器主要以山东本地产品为主,发现的龙泉青瓷比例仅为7%,而至明早期则升至41%,墓葬中的比例较高。济南按察司街遗址不同遗迹单位的出土情况也体现了这一变化,其中H008时代应为元代,发现了数量较多的钧釉碗、盘类器物,应为山东本地窑场生产;亦发现少量龙泉青瓷,占比4%;而T004层发现了典型的明早期景德镇窑所产白釉侈口折腹碗,时代应为明代早期。除本地所产白釉、黑釉、钧釉及白地黑花产品外,龙泉青瓷数量明显增多,比例升至36%,主要包括明早期常见的唇口碗及竹节柄高足杯。除城市遗迹及墓葬外,根据部分沉船及转运地的考古发现,可以明确运河应是明代早期龙泉青瓷北运的路线之一。淮安是南北漕运的重要枢纽,明景泰二年在楚州设漕运总督[46]。楚州河下遗址紧邻明清运河楚州段城河街出口,其中堆积坑内发现十余吨龙泉青瓷及百余件韩瓶,发掘者根据遗迹特征,认为堆积应是在河床上铺芦席后,在木挡板间倾倒瓷片而形成[47]。其堆积形成时代相对明确,堆积底部芦席下出土有空白期青花瓷,而其上层房址内发现有弘治时期景德镇青花瓷,可以确定其下限应为弘治及以前。其中出土龙泉青瓷均具有明代早中期特征,且器形种类十分丰富,几乎涵盖这一阶段生产的大多数器形。碗包括侈口、唇口、敞口及敛口,盘主要为曲折沿,洗多为侈口,盏包含侈口圈足及敞口隐圈足两种,高足杯多为竹节柄,有敞口及侈口两种,此外还有少量盏托、炉、壶、罐、渣斗等器形。根据遗迹形成的原因,结合瓷片无使用痕迹且包含部分窑业废品的现象,可以推断这批器物应是沿运河北运,在转运中倾倒至此的残次品,因此也可明确运河应为龙泉青瓷北运的路线之一。另外在北运河发现的张湾沉船也可佐证明代早期龙泉青瓷的北运路径。张湾2号沉船体型较小,沉船出水动物遗存主要为哺乳动物及淡水鱼蚌[48],可以推测船只应主要在天津周边地区的运河航道航行,可能是转运货物的小型驳船[49]。沉船上发现的龙泉青瓷比例粗略估计应超过50%[50],其中1号沉船周围发现的侈口青釉碗,内外壁刻划花草纹,在龙泉大窑枫洞岩窑址永乐宣德时期的地层中亦发现同类器物〔图十〕[51]。图十 张湾沉船及大窑枫洞岩窑址出土龙泉青瓷

根据上述考古发现可确定运河应为明代龙泉北运的重要路线。且综合考察前文所述各区域出土龙泉青瓷,可以发现从元末明初开始,运河沿线发现龙泉青瓷的数量与比例开始上升,明代早期则上升更为明显,这种现象应与漕运路线的变化有直接联系。明初之时,为满足北方作战的粮草需求,朝廷命“浙江、江西及苏州等九府,运粮三百万石于汴梁”[52]。当时江南向开封运输漕粮主要是由运河转黄河或淮河[53],且定都南京后,为便于漕粮输送,明太祖曾下令修筑淮、扬之间的河渠[54],江南陶瓷则可通过此运道向北运输。因此,淮安以南运河沿线地区对龙泉青瓷的使用,在元末明初时已开始增加。自永乐朝定都北京后,京师所需漕粮大量增加,由于会通河尚不畅通,永乐元年,明成祖采纳了利用黄河、卫河南北转运的方法,具体路线是:“淮安用船可载三百石以上者的漕船运入淮河、沙河,至陈州颍岐口跌坡下,复以船可载二百石以上漕船运至跌坡上,别以大船载入黄河,至八柳树等处,令河南军夫运赴卫河,转输北京。”[55]这一时期漕粮使用海陆兼运,以保障京师的粮食供应,“成祖命平江伯陈瑄督转运,一仍由海,而一则浮淮入河,至阳武,陆挽百七十里抵卫辉,浮于卫,所谓陆海兼运者也”[56]。永乐九年,元代废弃的会通河得以疏通[57],从淮安至兖州的漕粮可利用会通河向北运输,“请拨镇江、凤阳、淮安、扬州及兖州粮,合百万石,从河运给北京”[58]。永乐十三年,淮安清江浦河道竣工,标志着大运河的全线贯通[59]。由于贯通后的大运河拥有足够运力,永乐十三年即停罢海运,改为支运法,将各区域漕粮运至淮安、徐州、临清、德州四仓,再由运军分程接运至通州和北京二仓。“时淮、徐、临清、德州各有仓。江西、湖广、浙江民运粮至淮安仓,分遣官军就近挽运。自淮至徐以浙、直军,自徐至德以京卫军,自德至通以山东、河南军。”[60]由于明初各段内河航运的疏浚,龙泉青瓷在内陆地区的流通规模明显扩大。近年在开封州桥的考古发现即印证了明初以来大量龙泉青瓷利用内河航道北运的事实。开封州桥遗址的明早期地层中,出土器物以北方所产化妆白瓷为主,其次即龙泉青瓷,所占比例近25%。且与元代晚期相比,明早期龙泉青瓷的数量明显增加[61]。明初开封设为北京,在军事上具有重要作用,明太祖曾命“浙江、江西及苏州等九府,运粮三百万石于汴梁”[62],当时开封与江南沟通的路线主要是通过运河与颍蔡运道[63],或是溯黄河向西[64]。颍蔡运道在明中后期之时,在长江以北的水路中地位仅次于“北京由漕河至南京”“南京由漕河至北京”[65],可见其在当时北方内河交通体系中的地位。因此沿运河一线向北运输的龙泉青瓷亦有大量沿汴河运至开封城。另外,通州、北京作为漕运的终点,在两地亦发现数量较多的明早期龙泉青瓷。运河流经通州地区,由于元末时通惠河因维护不足逐渐淤塞,至明初已难以通行,因此粮食运至张家湾需转为陆运,永乐时期即下令召集闸夫再度通漕[66]。在通州张家湾地区曾发现密集的龙泉青瓷堆积[67],结合出土龙泉青瓷的形制,多为内壁阴印花或划花的敞口碗,时代主要为明代早中期,结合文献判断应是通过运河运至此处集散。北京城内多处遗址亦发现明代早中期龙泉青瓷,例如北京四中遗址出土有明代初期龙泉青瓷碗、盘、洗及高足杯等[68]。根据文献记载,北京四中遗址的位置即为明代西什库所在地,其建造年代大约为洪武十七年[69]。毛家湾瓷器坑发现近3000件龙泉青瓷[70],其中主要为明代早中期器物,另外被发掘者定为元代南方青瓷及明代北方青瓷者中应有大量为明早期龙泉窑生产的粗糙产品,因此推断明早期龙泉青瓷的实际比例应高于发掘者的统计,粗略估计明早期龙泉青瓷的比例能够达到30%-40%。根据沿海港口出土陶瓷器的组合,以及海运路线沿线的发现,可以判断元代龙泉青瓷运至各港口应主要依靠海运,主流的北运路线应是由温州转运至太仓更换海船,沿海漕路线向北运至直沽,此路线一直延续使用至明代初期。而至明代早期,各沿海港口发现的龙泉青瓷比例与数量均有下降,可以推测这一时期龙泉青瓷北运路线应发生变化。同时,运河沿线城市发现龙泉青瓷的比例从元末明初时期开始上升,明代早期则上升更为明显,结合文献对漕运路线变迁的记载,以及沉船及转运地的发现,可知明初以来龙泉青瓷开始通过运河大量向北运输。由开封、北京等明代重要消费城市的发现,可以推测明初龙泉青瓷北运路线的转移,应推动了其在北方内陆地区的进一步流通。[1]例如Qin Dashu, ‘Ming Ceramics Discovered in Kenya and Some Related Issues’, in Craig Clunas et al. (eds.), Ming China: Courts and Contacts 1400-1450(1400-1450,明代中国:宫廷与交流), The British Museum, 2016, pp.245-252;张荣蓉《琉球王国首里城出土元明时期龙泉青瓷与景德镇青花瓷研究》,北京大学博士学位论文,2020年。

[2]日本学者针对日本本岛与琉球群岛出土的大量龙泉青瓷进行过分期研究,例如[日]濑户哲也《沖縄における14·15世紀中国陶磁器編年の再検討》,《中近世土器の基礎研究》2013年第25号,高槻:日本中世土器研究会,第113-126页。笔者利用太仓樊村泾遗址出土龙泉青瓷,结合其他考古资料,将元代中期至明早期的龙泉青瓷分为四期,分别为元代中期(1323-1332)、元代晚期(1333-1352)、元末明初(1353-1384)及明代早期(1385-1435),下文提及不同时期的具体年代基本以此为准,明代早期后延至天顺末年前后(1465),见吴闻达《14世纪龙泉青瓷流通问题研究——以太仓樊村泾遗址出土瓷器为中心》,北京大学博士学位论文,2021年。[3]“元都于燕,去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编民之众,无不仰给于江南。”《元史》卷九三《食货一·海运》,中华书局,1976年,第2364页。[4]“至元十九年,伯颜追忆海道载宋图籍之事,以为海运可行。”前揭《元史》卷九三《食货一·海运》,第2364页。[5]“每岁粮船于平江路刘家港等处聚䑸。经由扬州路通州海门县,黄连沙头万里长滩开洋,沿山捉㠗,使于淮安路盐城县,历西海州海宁府、东海县,密州、胶州界,放灵山洋投东北,取成山路多有浅沙,行月余才抵成山。罗璧、朱清、张瑄讲究水程,自上海等处开洋,至杨村马头下卸处。”《永乐大典》卷一五九五〇,中华书局,1960年,第7页。[6]张志清、张照根《江苏太仓樊村泾元代遗址》,《大众考古》2017年第12期,第16-17页。[7]青岛市文物考古研究所等《胶州市“海上丝绸之路”文化遗产2014年度调查勘探简报暨板桥镇遗址考古工作报告》,载青岛市文物保护考古研究所编著《青岛考古》(二),科学出版社,2015年,第182-193页;青岛市文物保护考古研究所编《胶州板桥镇遗址考古文物图集》,科学出版社,2014年。[8]“自刘家港开洋,至崇明州三沙,放洋望东行,使入黑水大洋,取成山转西至刘家岛聚䑸。取薪水毕,到登州沙门岛,于莱州大洋入界河。”前揭《永乐大典》卷一五九五〇,第7页。[9]烟台市文物管理委员会、蓬莱县文化局《山东蓬莱水城清淤与古船发掘》,载蓬莱文化局主编《蓬莱古船与登州古港》,大连海事大学出版社,1989年,第15-18页。[10]山东省文物考古研究所、烟台市博物馆、蓬莱市文物局《蓬莱古船》,文物出版社,2006年。[11]前揭《元史》卷八五《百官一》,第1418页。[12]郭俊杰主编《河东区志》,天津社会科学院出版社,2001年,第95-97页。[14](元)张翥《蜕庵集》卷五《读瀛海喜其绝句清远因口号数诗示九成皆实意也》,《文渊阁四库全书》第1215册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第87页。[15]吴闻达《14世纪龙泉青瓷贸易港口变迁与相关问题探讨》,《考古学视野下的海洋文明探索会议学术论文集》,待刊。[17]温州市文物考古研究所、浙江省文物考古研究所《温州朔门古港遗址——海丝港口考古“重要发现”》,《中国文物报》2022年12月2日第5版。[19]丽水市文化广电新闻出版局编《河滨遗范》,浙江古籍出版社,2011年,第21页。[20]姚汉源《京杭运河史》,中国水利水电出版社,1998年,第118页。[21]根据《道光浮梁县志》《同治鄱阳县志》等文献记载,至正十二年(1352),红巾军徐寿辉部建立的天完政权占领了今景德镇地区,至正二十年(1360),浮梁由于光与朱元璋麾下邓愈共同管辖,期间陈友谅麾下将士不时攻击饶州,直到至正二十三年陈友谅战死。参见(清)乔溎修,(清)游际盛纂《道光浮梁县志》卷一八,清道光十二年补刻本,第7页;(清)陈志培修,(清)王廷鉴等纂《同治鄱阳县志》卷二一,清同治十年刻本,第8页。景德镇落马桥窑址的考古发掘反映,当地的瓷业生产在元末明初时曾经中断。由此可推测元末时期景德镇因战乱不断,生产体系破坏严重,生产规模萎缩。[22]秦大树《从海外出土元代瓷器看龙泉窑外销的地位及相关问题讨论》,载故宫博物院、浙江省博物馆、丽水市人民政府编《天下龙泉——龙泉青瓷与全球化》(卷三),故宫出版社,2020年,第266-291页。[23]卓说《移建海道都漕运万户府碑记》,载章国庆编著《天一阁明州碑林集录》,上海古籍出版社,2008年,第58页。[24]“遣弟绍德漕运粮二万五千石上供。”(明)苏伯衡《苏平仲文集》卷一二《故元中奉大夫江浙等处行中书省参知政事周公墓志铭》,《文渊阁四库全书》第1228册,台北:台湾商务印书馆,1983年,第761-762页;“赖福建滨海,又为王土,独能运粮至京师,由是,京师民始再活。”(清)钱谦益《国初群雄事略》卷一三《福建陈友定》,中华书局,1982年,第284页。[25]“国朝洪武二年,令部于苏州太仓储粮二十万石,命都督张赫督备海运供辽东。”(明)张采《(崇祯)太仓州志》卷九,明崇祯十五年刻清康熙十七年递修本,第29页。[26]张志清《太仓樊村泾元代遗址出土“至元四年”铭文研究》,载南京大学历史学院编著《叩问西东——水涛先生与其弟子问学集》,文物出版社,2019年,第235-238页。[27]前揭吴闻达《14世纪龙泉青瓷流通问题研究——以太仓樊村泾遗址出土瓷器为中心》,第127页。[28]林士民《浙江宁波天后宫遗址发掘》,载氏著《再现昔日的文明:东方大港宁波考古研究》,生活·读书·新知三联书店,2005年,第311页。[29]宁波市文物考古研究所《永丰库:元代仓储遗址发掘报告》,科学出版社,2013年,第93-114页。[30]中国社会科学院考古研究所、南京博物院、扬州市文物考古研究所编著《扬州城:1987-1998年考古发掘报告》,文物出版社,2010年,第94页。[31]前揭中国社会科学院考古研究所等编著《扬州城:1987-1998年考古发掘报告》,第235页。[32]中国社会科学院考古研究所、南京博物院、扬州市文物考古研究所编著《扬州城遗址考古发掘报告1999-2013年》,科学出版社,2015年,第198-201页。[33]共发现瓷片5225片,其中龙泉青瓷899片。前揭中国社会科学院考古研究所等编著《扬州城1987-1998年考古发掘报告》,第129页。[34]前揭中国社会科学院考古研究所等编著《扬州城1987-1998年考古发掘报告》,第235页。[35]南京博物院、楚州区博物馆《高邮三垛唐宋遗址发掘简报》,载南京博物院编著《大运河两岸的历史印记——楚州、高邮考古报告集》,科学出版社,2010年,第117-144页。[36]南京市博物馆、雨花台区文化局《江苏南京市唐家凹明代张云墓》,《考古》1999年第10期。[37]江建新、高宪平、秦大树等《江西景德镇落马桥红光瓷厂窑址明清遗存发掘简报》,《文物》2020年第11期,第4-36页。[38]徐州博物馆《徐州富庶街明代遗址的发掘》,《考古学报》2004年第3期,第357-376页。[39]徐州博物馆《徐州市时尚大道明代遗址调查发掘简报》,《华夏考古》2014年第3期,第22-32页。[40]江苏省淮安县博物馆《淮安县明代王镇夫妇合葬墓清理简报》,《文物》1987年第3期,第1-15页。[41]共统计遗址26处,其中元代中晚期14处,元末明初与明早期各6处。[42]泰州市博物馆《江苏泰州明代墓葬清理简报》,《东南文化》2007年第3期,第41-44页。[43]南京博物院、淮安市博物馆《淮安四站鸭洲明清墓地考古发掘简报》,载前揭南京博物院编著《大运河两岸的历史印记——楚州、高邮考古报告集》,第41-50页。[44]贾维勇《南京南郊明郢国夫人樊氏墓》,载南京市博物馆编《南京文物考古新发现》,江苏人民出版社,2006年,第145-148页。[45]共统计遗址33处,其中元代遗址28处,明早期遗址5处。[46]《明史》卷七三《职官二》,中华书局,1974年,第1773页。[47]南京博物院《江苏淮安楚州区河下遗址龙泉窑瓷片堆积坑发掘简报》,《东南文化》2010年第2期,第27-37页。[48]王春雪等《海上丝绸之路沉船遗迹的动物考古学研究——以天津张湾沉船遗址为例》,《边疆考古研究》2019年第2期,第337-352页。[49]王春委《元明清时期内河沉船初步研究》,吉林大学硕士学位论文,2018年,第38页。[50]根据《元明清时期内河沉船初步研究》公布资料所做统计,龙泉青瓷比例约为68%。见前揭王春委《元明清时期内河沉船初步研究》,第18-32页。[51]浙江省文物考古研究所等《龙泉大窑枫洞岩窑址》,文物出版社,2015年,第50页。[52]前揭《明史》卷七九《食货志三》,第1915页。[53]姚汉源《黄河水利史研究》,黄河水利出版社,2003年,第393页。[54]前揭《明史》卷八五《河渠志三》第2080页。[55]《明太宗实录》卷二一,永乐元年七月丙申条,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘国立北平图书馆藏红格本,1962年,第400页。[56]前揭《明史》卷八五《河渠志三》,第2080页。[57]前揭《明太宗实录》卷一一六,永乐九年六月乙卯条,第1482页。[58]前揭《明史》卷一五三《列传四十一》,第4205页。[59]前揭《明史》卷八五《河渠志三》,第2081页。[60]前揭《明史》卷七九《食货志三》,第1916页。[61]根据开封州桥遗址T605396出土资料,共统计至层出土瓷片5212片,元末期地层中龙泉青瓷占比为8%左右,而至明早期则升至近25%。本资料尚未刊布,承河南省文物考古研究院州桥考古队惠示资料,谨致谢忱。[62]前揭《明史》卷七九《食货志三》,第1915页。[63]前揭姚汉源《黄河水利史研究》,第393页。[64]《明太祖实录》卷三一,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘国立北平图书馆藏红格本,1962年,第539页。[65]黄汴《天下水陆路程》,山西人民出版社,1992年,第148-149页。[66]《明英宗实录》卷五,宣德十年五月己亥条,台北:“中央研究院”历史语言研究所校勘国立北平图书馆藏红格本,1962年,第113页。[67]该地区未经正式考古发掘,出土器物可见王世伟编《张家湾瓷录》,中国财政经济出版社,2004年。[68]韩鸿业《北京四中出土的元末明初瓷器》,《文物天地》2011年第4期,第26-31页。[69]前揭《明史》卷七四《职官三》,第1824页。[70]北京市文物研究所编著《毛家湾:明代瓷器坑考古发掘报告》,科学出版社,2007年。

作者:吴闻达(故宫博物院考古部);高宪平(北京科技大学科技史与文化遗产研究院,通讯作者)