书籍资料库

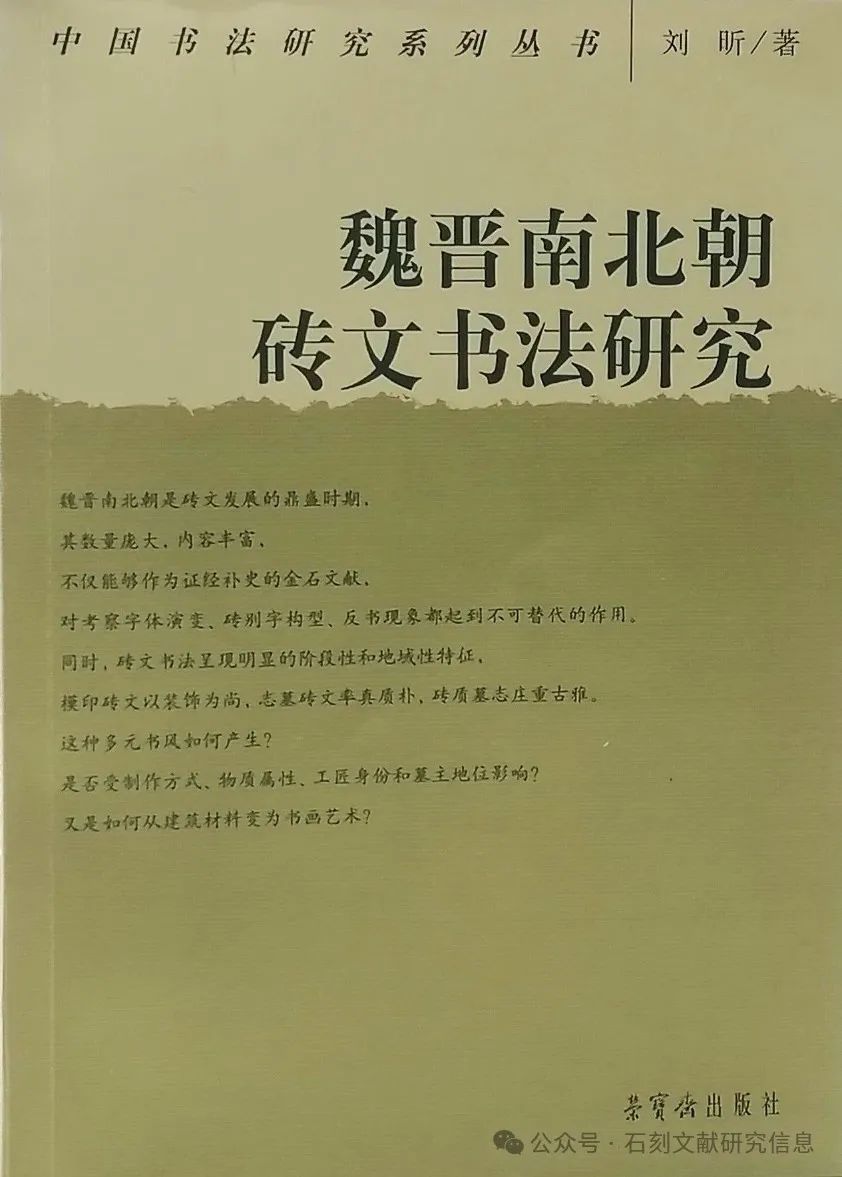

【新书】刘昕《魏晋南北朝砖文书法研究》(第860期)

出版:荣宝斋出版社

版次:2023年12月第1版第1次印刷

书号:9787500324218

装帧:平装32开368页

定价:58元

魏晋南北朝砖文具有重要的文献学、历史学、艺术学价值,为考订文字、厘定历史、研究早期书法史提供了宝贵资料。

本书在整理归纳大量魏晋南北朝砖文的基础上,根据制作工艺不同,将该时期砖文分成模印和刻划两类。探讨砖文内容与书写形式、砖文书法与字体演变之间的关系,重点考察物质材料、身份归属、丧葬仪礼视角下砖文自身的书法风格与艺术价值,探索刻砖工匠的生存状态、反书现象的文化内涵、南北书法的融合统一等相关问题。同时进一步分析砖文由墓葬材料到金石文献、文房雅玩再到书法艺术的“经典化”过程,深挖砖文入书、入印、入画的实践案例,借此寻找以砖文为代表的非文人书法对当代书坛的影响和借鉴意义。

《魏晋南北朝砖文书法研究》结论

作者:刘昕

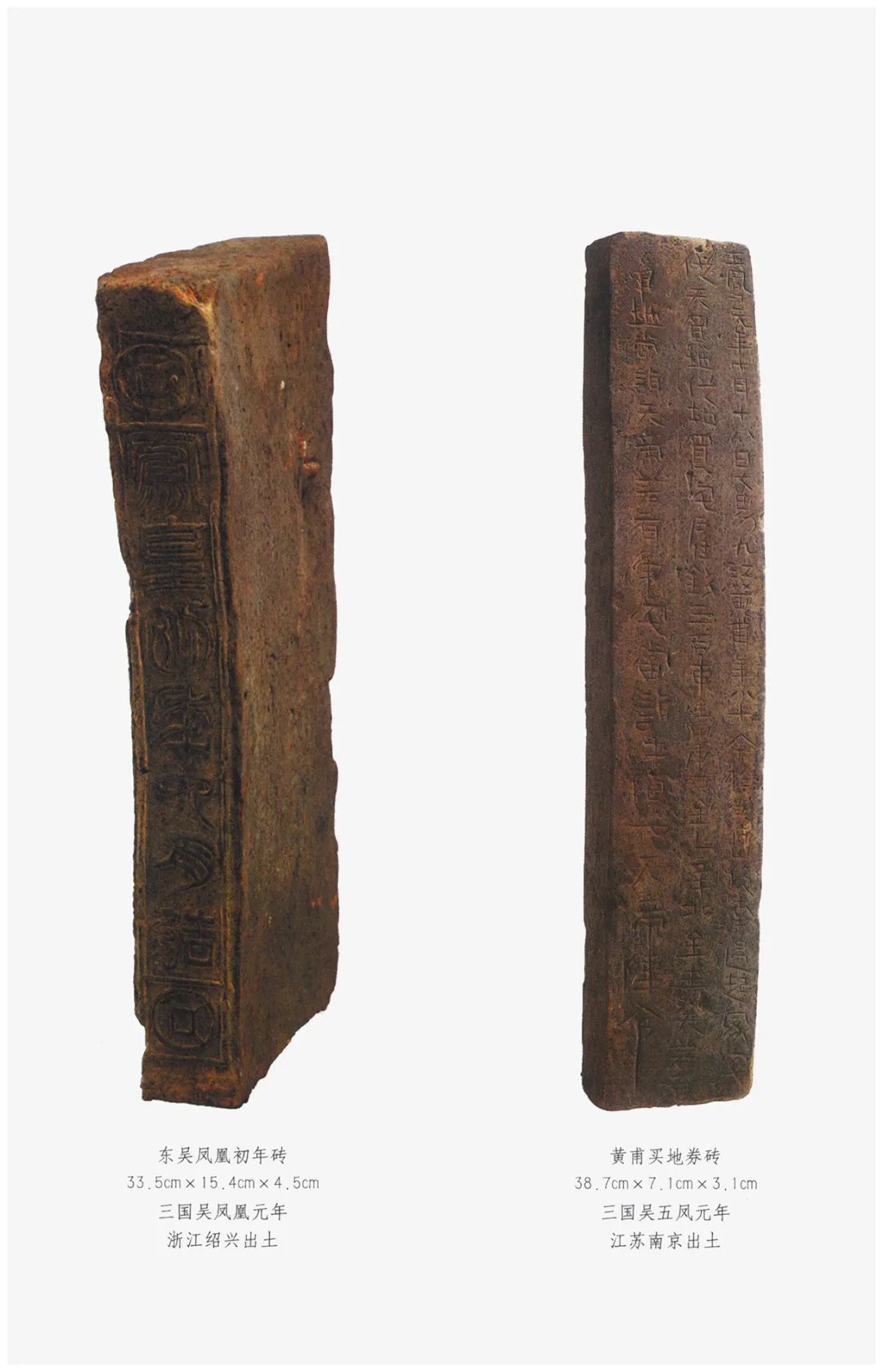

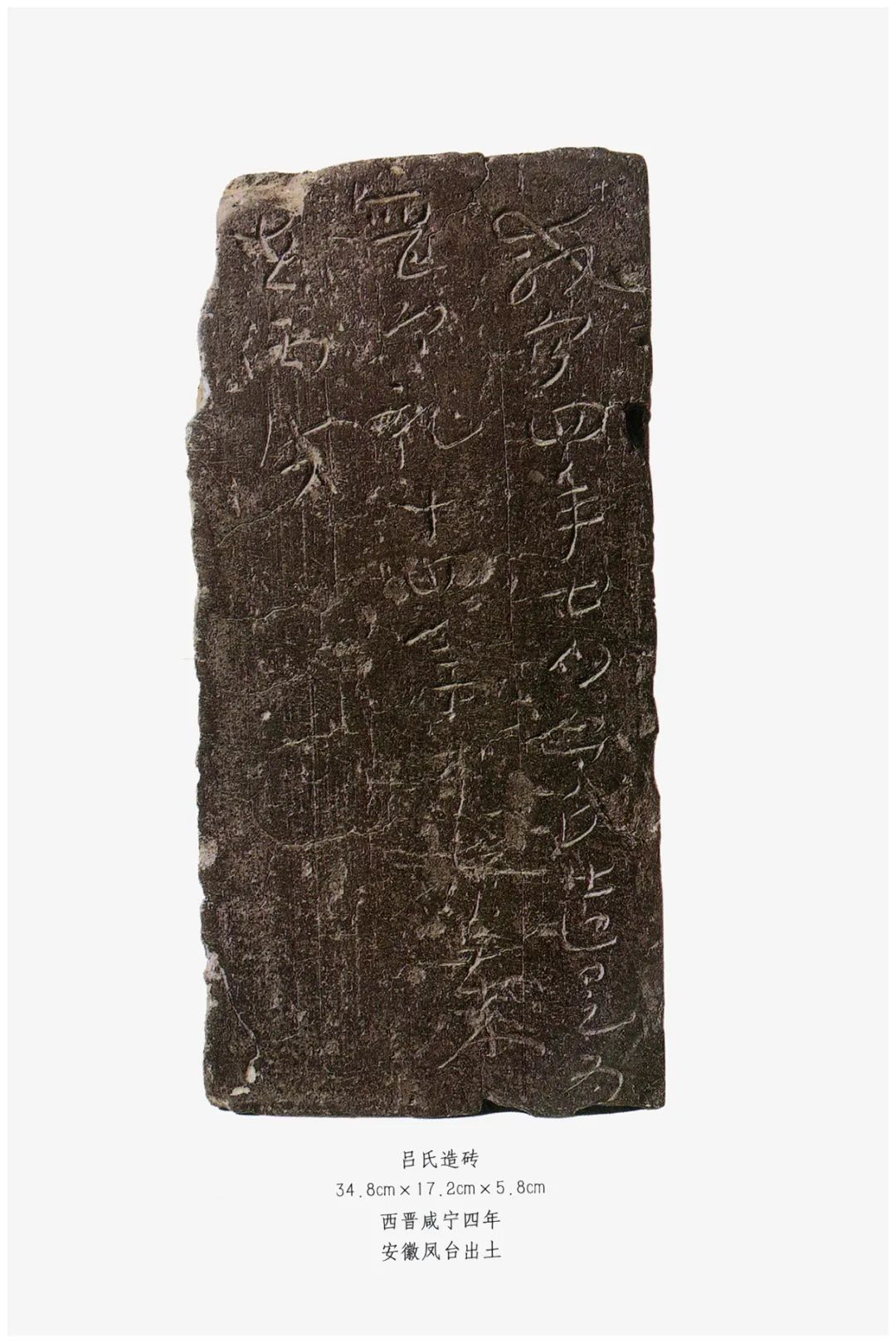

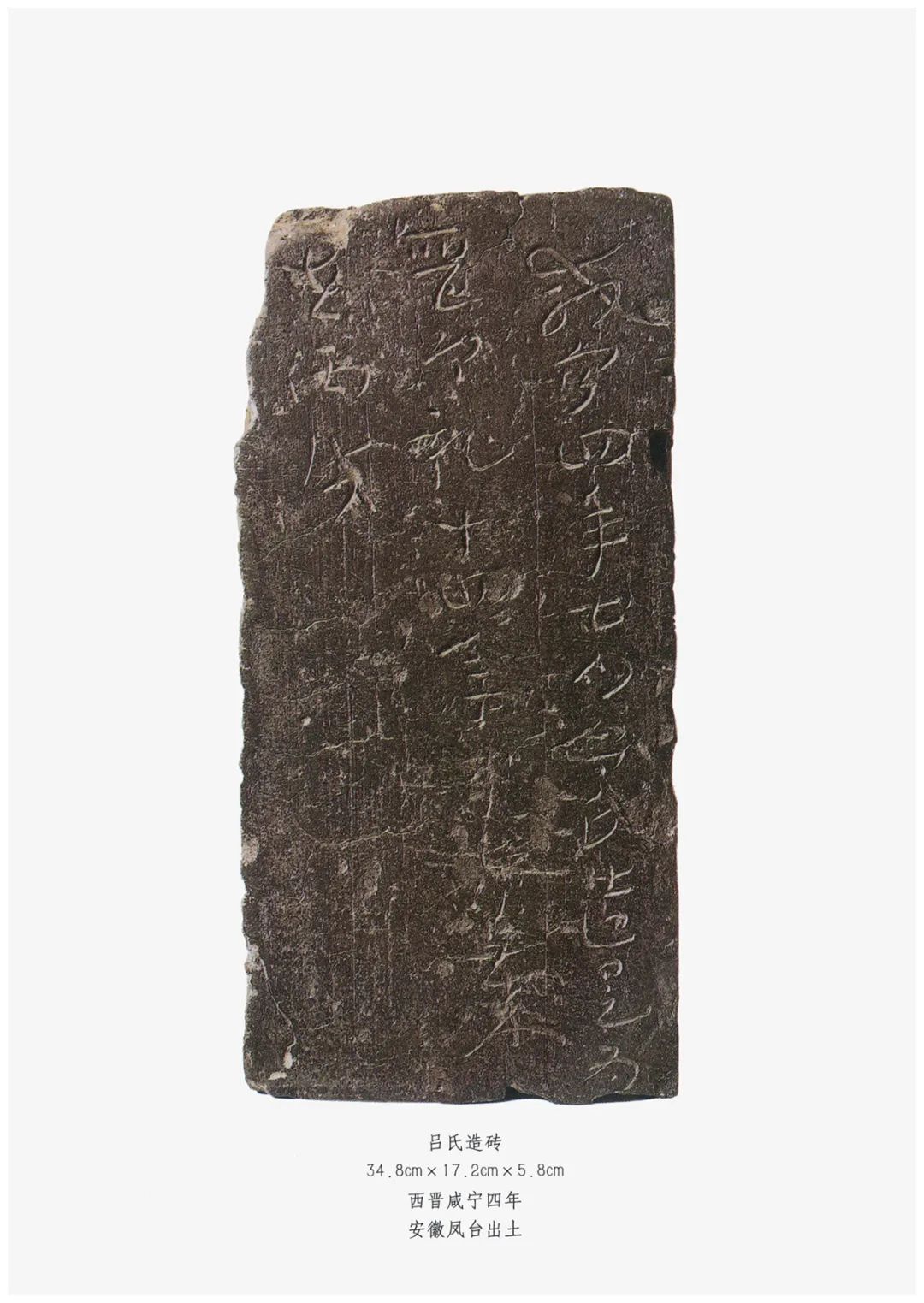

战国至秦汉时期完成了砖到砖文的演变,制砖技术也逐渐成熟和完善,各种形制、规格、用途的文字砖层出不穷,从制作工艺上来讲已经具有模印、刻划两种类型。模印砖文工艺精湛、美观庄重,尤其是铺地方砖具有高度的装饰效果,标志着制砖工匠审美意识的觉醒;干刻刑徒砖刻划草率、随意,书法不佳,但是具有稚拙率真之趣,在文人书法之外另辟蹊径;湿刻砖文书写流畅,映带自然,颇具书法艺术价值。这一时期为魏晋南北朝砖文书法的进一步发展打好基础,是魏晋南北朝砖文书法走向鼎盛的必经过程。

一、魏晋南北朝砖文的文献价值

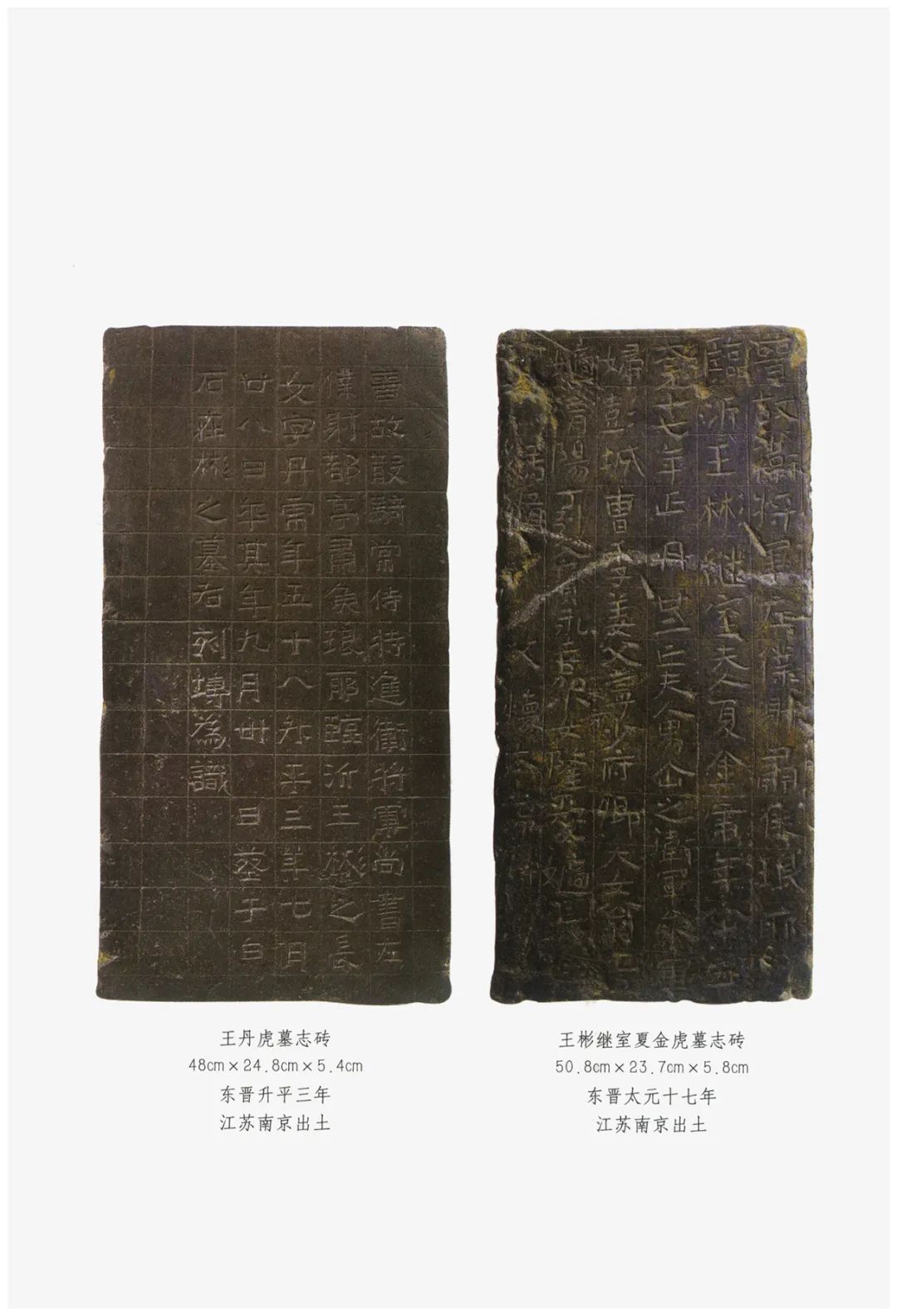

魏晋南北朝时期的模印砖以纪年为主,内容简略,但是对于研究当时的纪年方式与天文历法有一定帮助;同时,通过对砖文中出现的纪年有误、一砖双日期、一墓多纪年等特殊现象的分析,可以明晰当时远离政治中心的偏远地区存在纪历延迟现象,也可反映出工匠营造墓室的具体情况和相关事宜。志墓砖文多出现于西晋,仅记载亡者的姓名、籍贯或职官,为标记亡者身份信息而存在,虽然内容简略,但是为研究史书中记载较少的社会下层人民的生存状态、丧葬仪礼提供文献依据;通过统计发现女性墓主居多的现象,也对考察魏晋南北朝女性地位的相关情况有所帮助。砖质墓志自三国、西晋时期便已存在,多为世家大族所用,东晋时期数量最多,南朝宋之后逐渐消失,反映出这一时期薄葬观念、不封不树政令与陵墓制度的更迭;除此之外,还能够体现永嘉南迁士人的流寓心态与假葬行为,尤其为厘清琅邪王氏、陈郡谢氏等世家大族的谱系、姻亲状况提供第一手资料,补史书未载之阙。

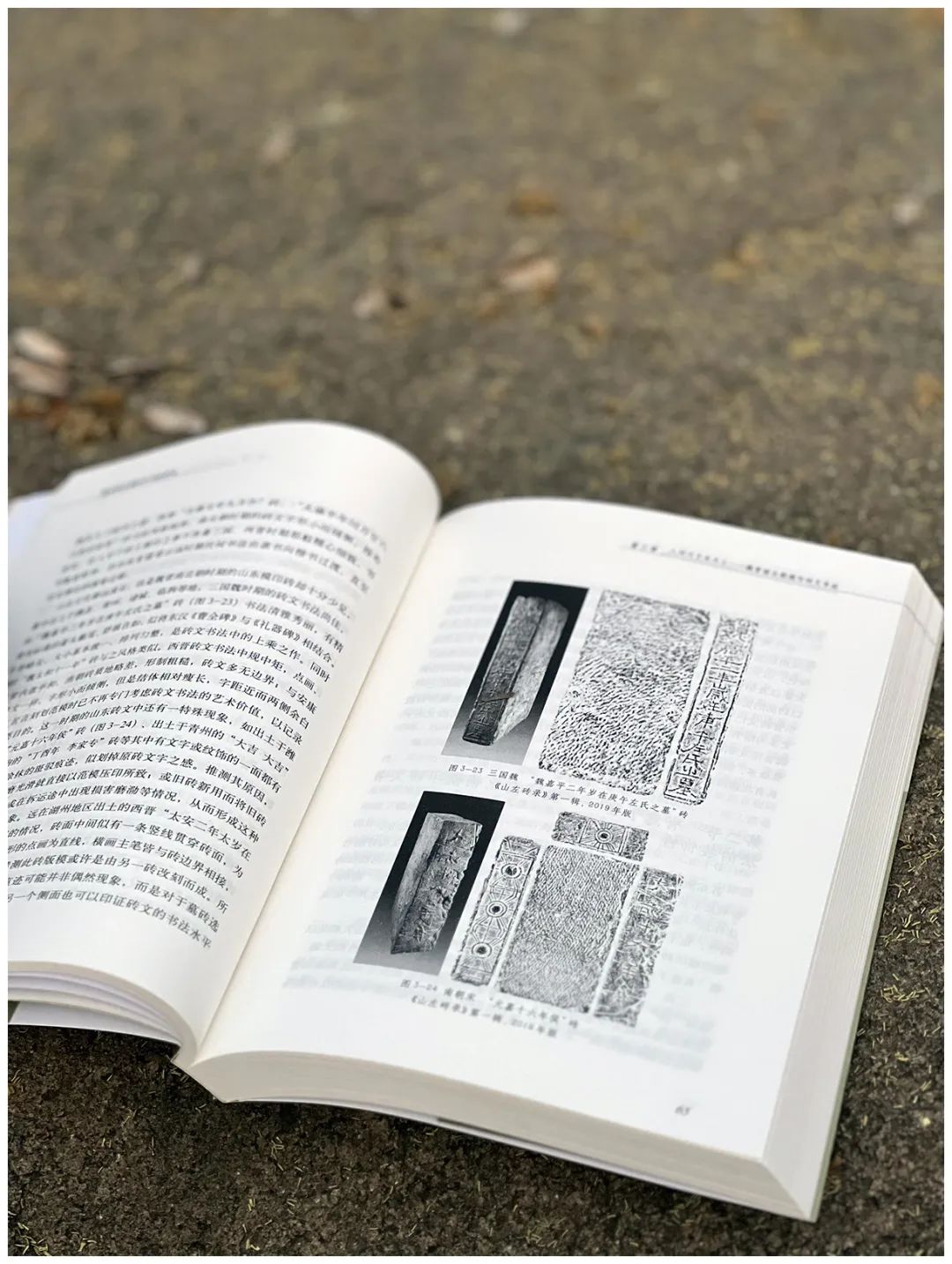

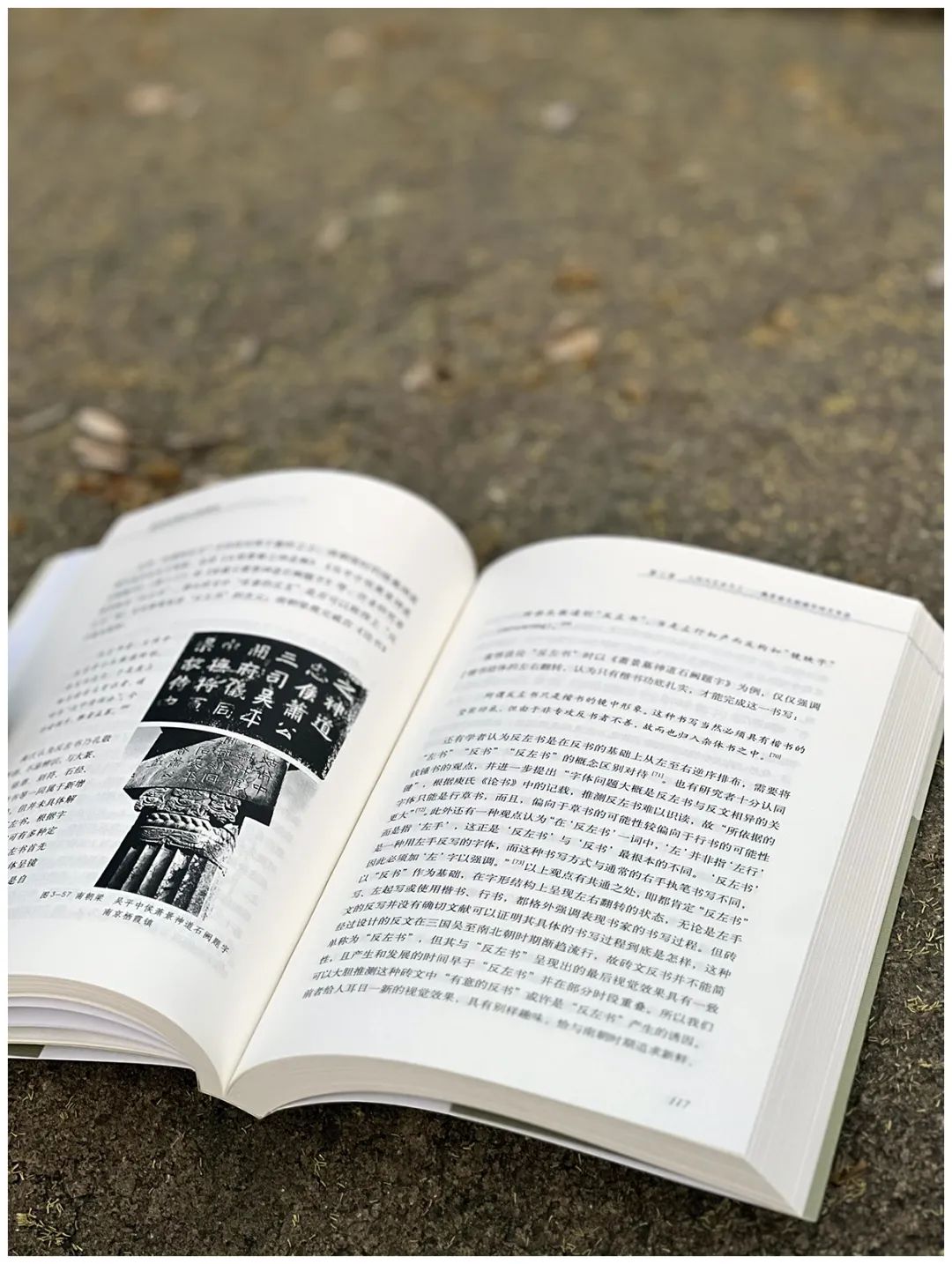

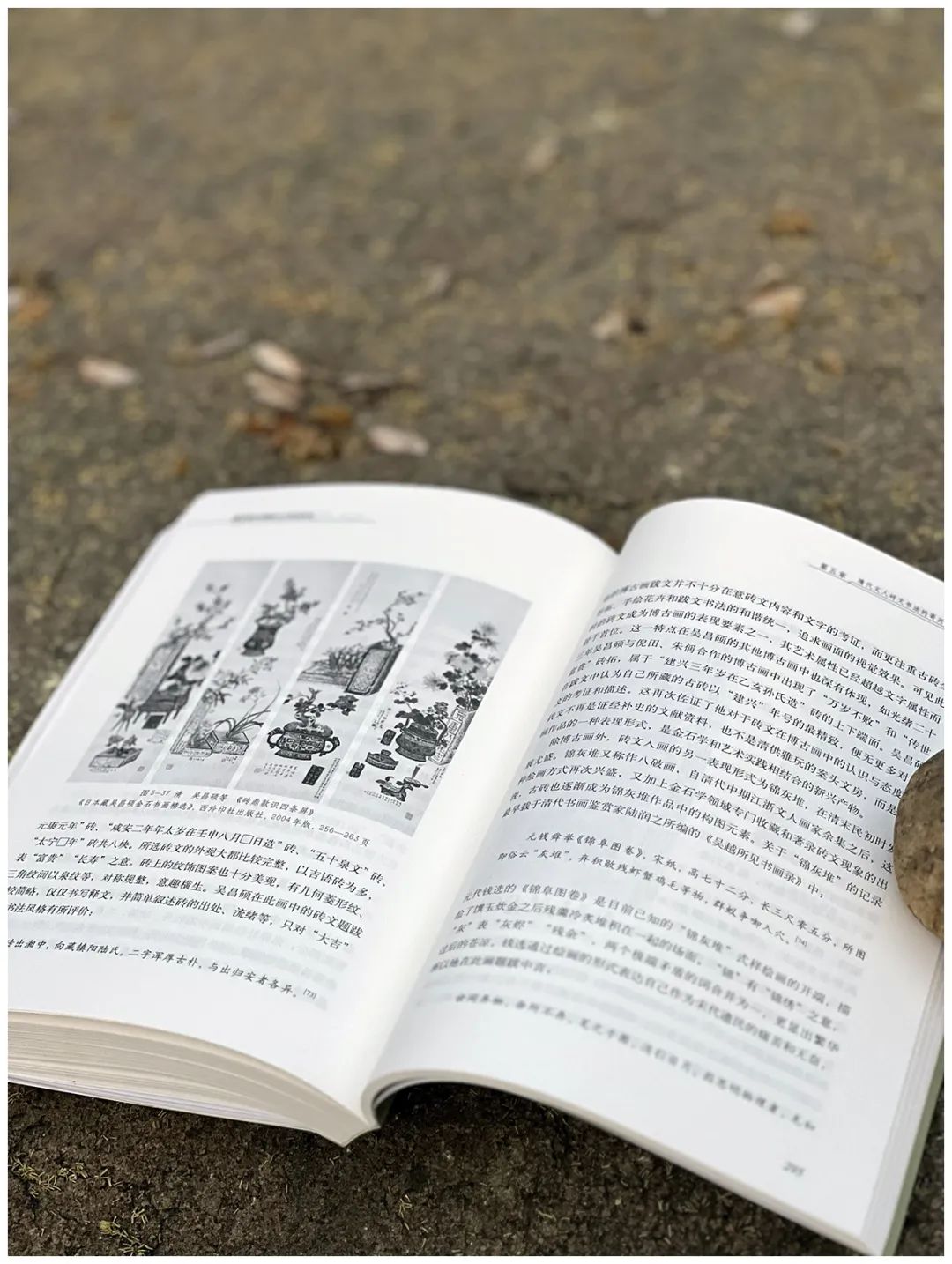

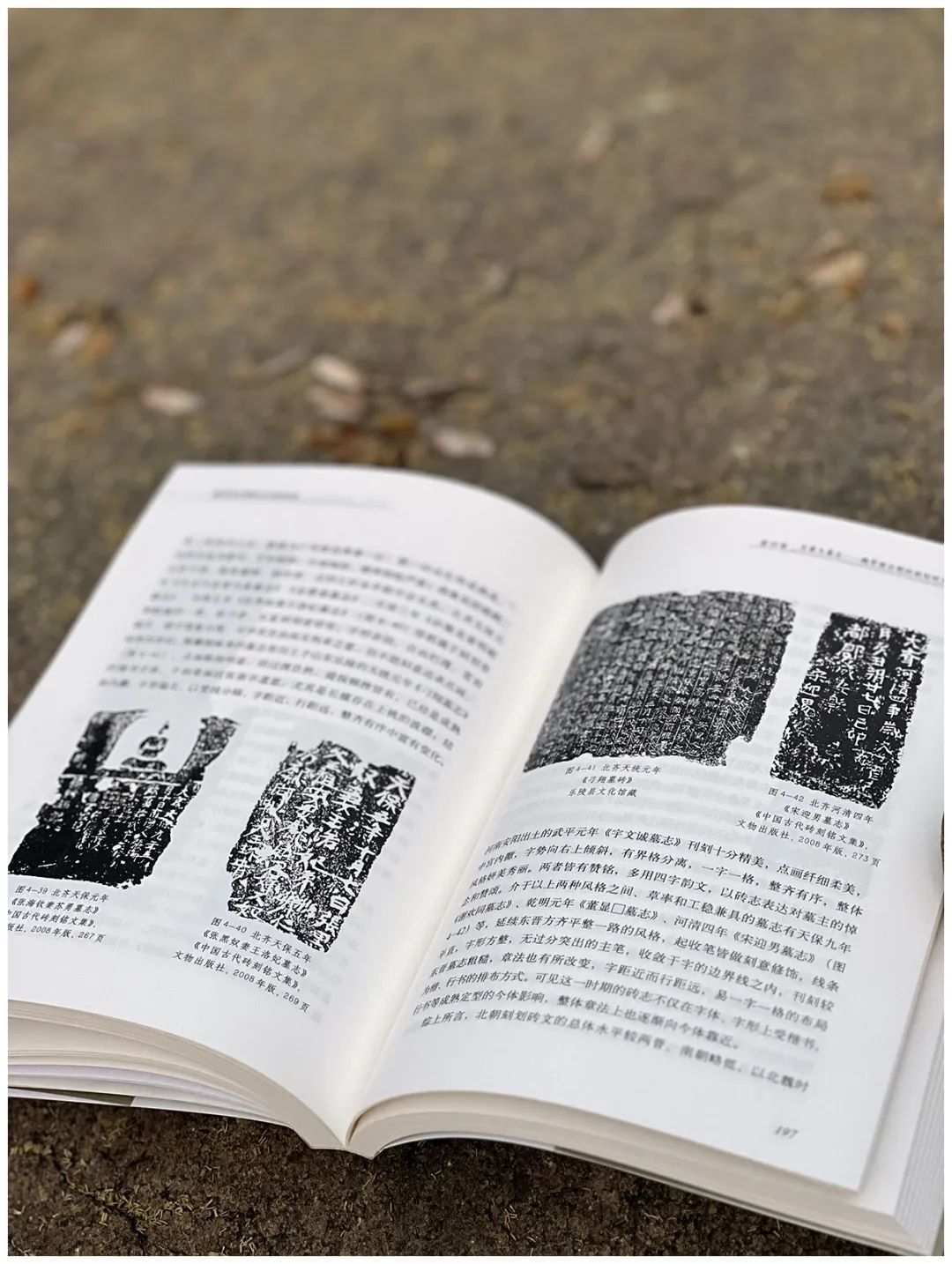

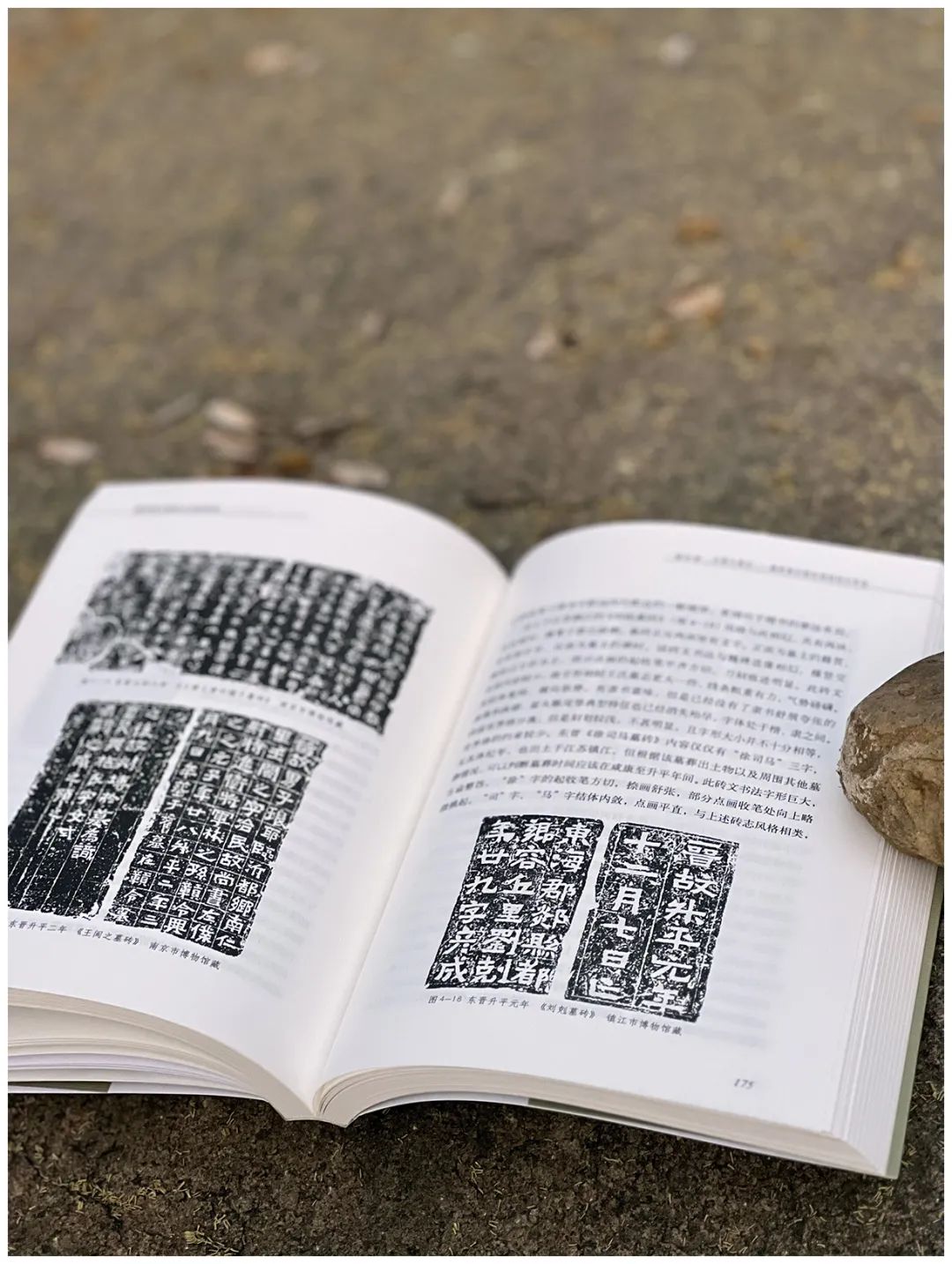

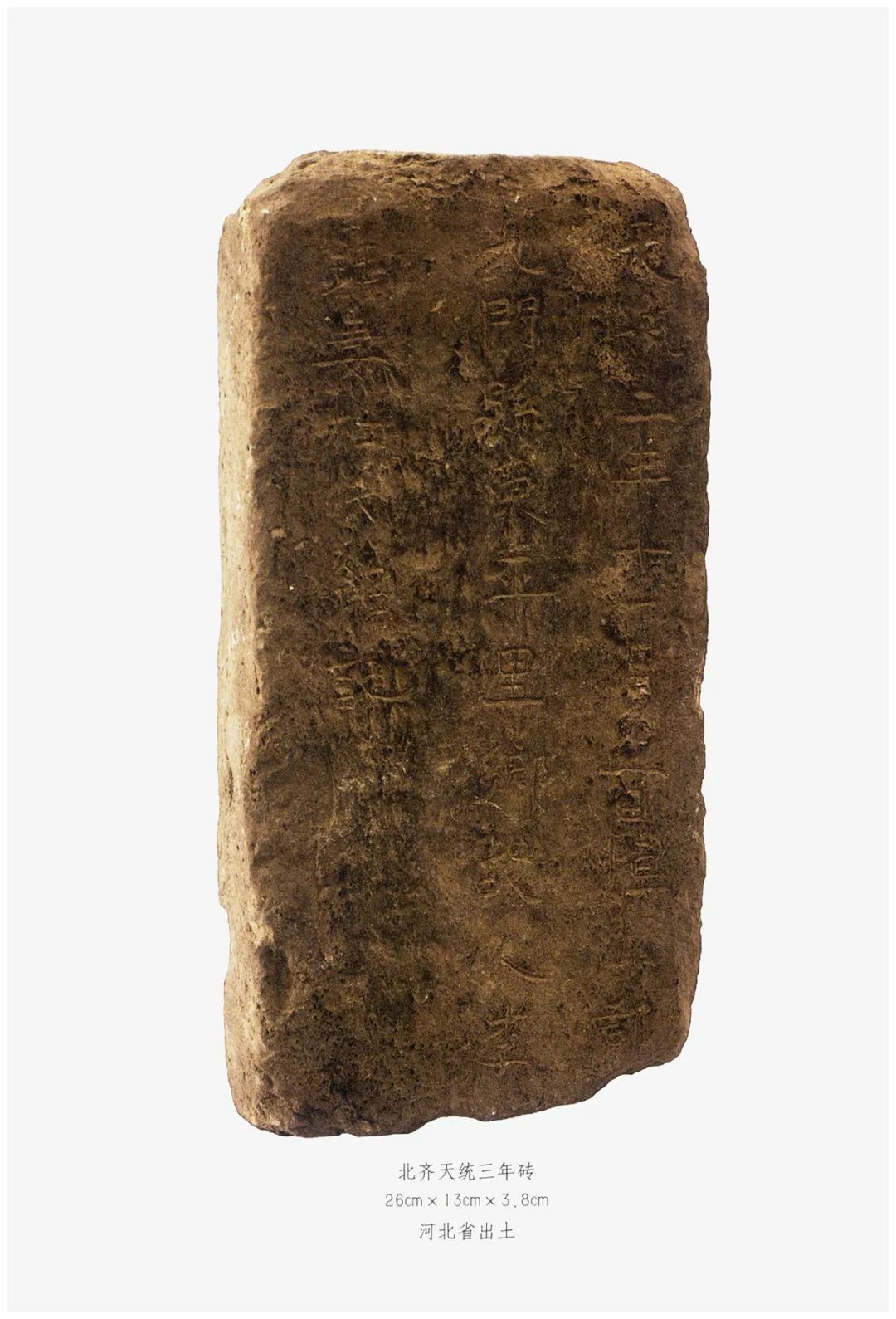

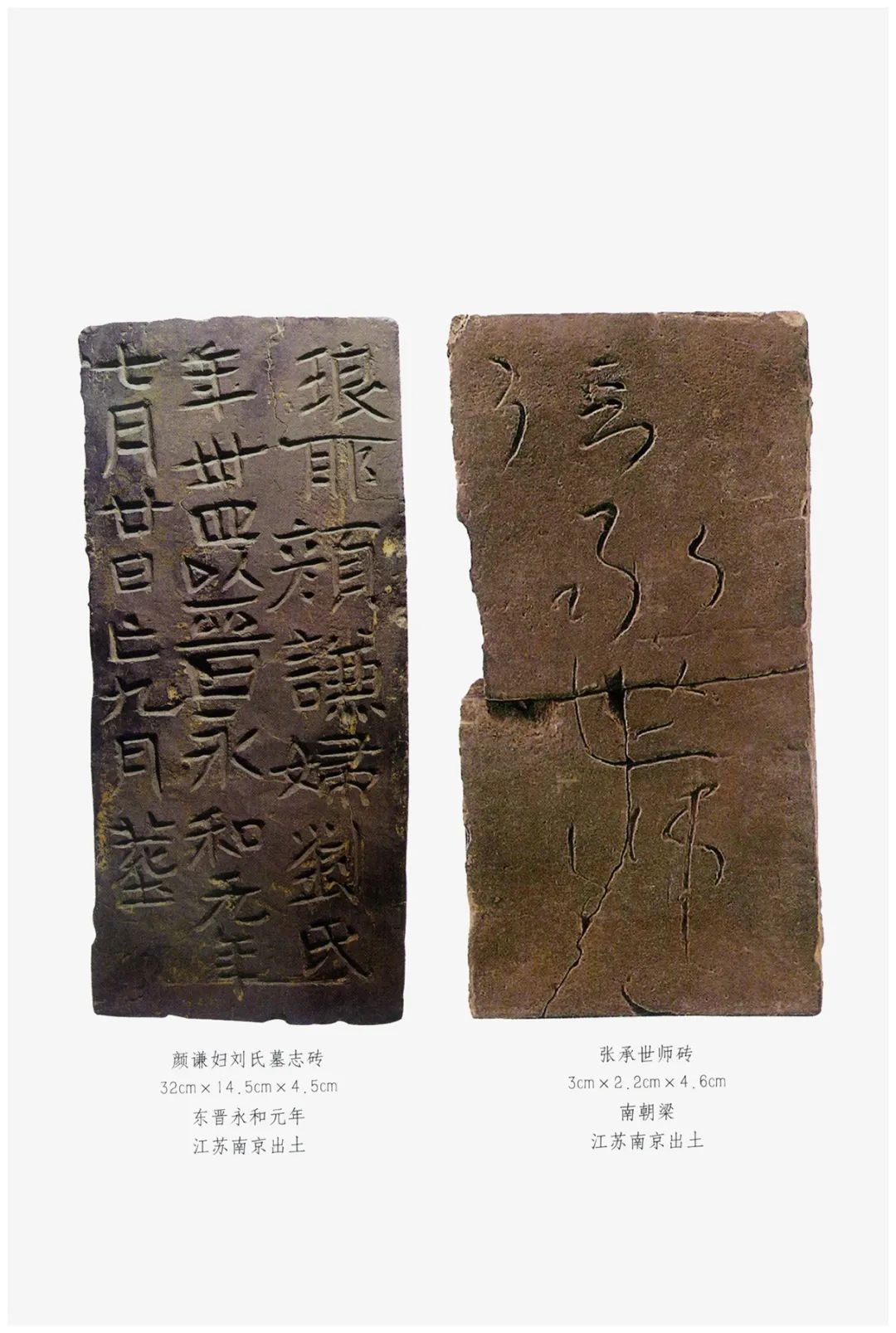

《魏晋南北朝砖文书法研究》插图

这一时期的砖文还为研究字体演变与特殊文字现象提供了大量的资料和依据。模印砖中的字体除了典型的篆书、隶书、楷书或介于三者中间的过渡字体之外,还出现了较为少见的尚方大篆和旧体铭石书,反映出文字演变和发展过程中“一体两用”的现象。另外湿刻砖文中存在草写隶书、隶草、章草、今草和行草字体共同出现的情况,是明晰草体名实、研究草书发展的重要文献。同时也可看出砖文中的字体演变存在一定滞后性,与文人书法中的字体演变分属于两个系统,彼此之间相互独立,也相互影响。砖文中还出现了不少“别字”问题和反书现象,反映出魏晋南北朝时期“书同文”的没落与用字的不规范。

二、魏晋南北朝砖文的书法审美价值

魏晋南北朝时期的人们普遍未将砖文当成书法来对待,之所以称为“砖文书法”,是站在今人的立场,从技法层面和审美趣味而言。这一时期的模印砖文和刻划砖文具有不同的书法价值,需要分别看待。

《魏晋南北朝砖文书法研究》插图

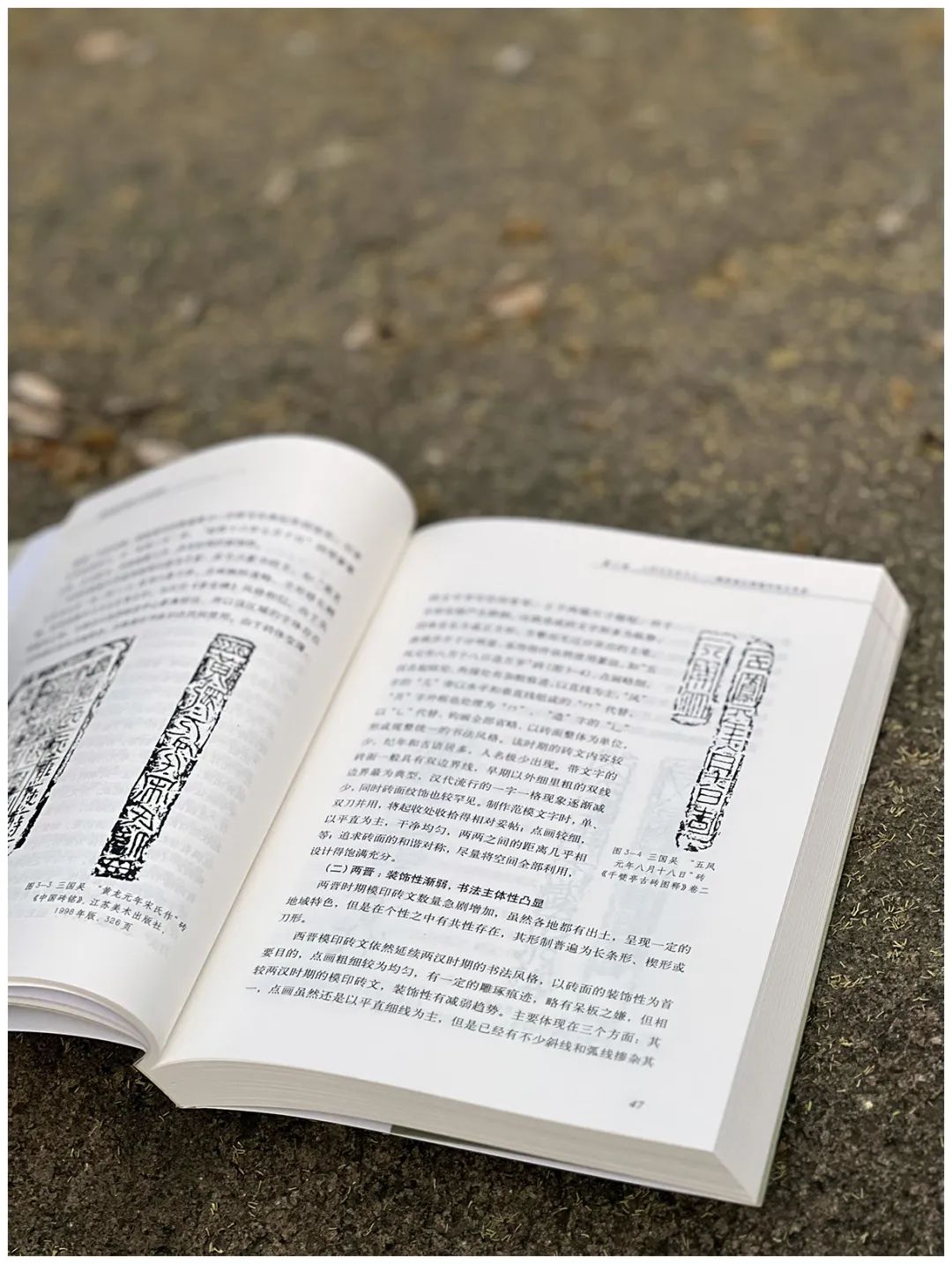

模印砖数量庞大,书法风格呈现由装饰性向自然书写过渡的阶段性特征,以及北拙南秀、发展不均的地域特色,尤以浙江地区模印砖种类最多,制作工艺最佳,书法水平最高。模印砖文的书法特点在于高度的装饰性,三国、西晋的砖文表现尤为明显,点画平直,结体方正,排布均匀,通过改变点画形态、增省部件、改变字形、合文、界格与边界线的处理来增添砖面的秩序性和设计感,具有明显的图像化趋势。造成这种视觉效果的最主要手法为解散结体,砖上文字的点画、结体、章法是为整个砖面服务的,部分砖文甚至可以降低文字的辨识度而达到整体的和谐统一。

《魏晋南北朝砖文书法研究》插图

也就是说在进行创作的过程中,不需过分计较每字的工拙,而是追求整体统一中的精微变化以及丰富变化中的和谐有序,以作品的整体效果与艺术感染力论优劣,这与宋代米芾、明清王铎等著名书家作品中的艺术表现手法不谋而合。

《魏晋南北朝砖文书法研究》插图

刻划砖文分湿刻与干刻两类。志墓砖文以干刻为主,不记载刻划者姓名,再加之墓主身份低微,故可判断其刻划主体也不会是当时的名家,属于“素人之书”范畴,但是其中依然有不同于文人墨迹书法的审美趣味,主要表现在两个方面:其一,由于刻划工具尖锐、砖的质地偏硬,且以单刀刻划为主,速度较快,形成的线条中段粗而两端尖细,且边缘多有残缺参差痕迹;部分线条虽然反复刻划,但是并未对起收处进行刻意雕琢。但相对应地,其点画也比墨迹书法多了不少沧桑古朴的力量感,金石气浓郁,对于笔法的丰富和发展起到重要作用。其二,由于志墓砖文多是未经书丹便上砖刻划,其字形不甚稳定,欹正相依,大小参差,形成鲜明对比;且章法布置凌乱,排列无序,留有大量余白。但是相对应地,也越发呈现稚拙生动而不拘小节的特征,具有出人意料的趣味,其中迸发出的蓬勃张力是值得学习和借鉴的。另外,湿刻草写砖文多出现于南方地区,而与相隔千里的北方镇墓瓶墨迹同样具有不规整的意趣,二者所代表的民间书法虽然地域、载体有所差异,但是其中率真、稚拙的审美趣味是“无南无北”的,呈现一体化趋势。

《魏晋南北朝砖文书法研究》插图

砖质墓志往往先书丹再刻划,书写者水平普遍不低,且刻划者手艺精湛,技法水平较志墓砖文高出不少,有被精心修饰过的痕迹,甚至可以与清代以来被奉为书法经典的《曹全碑》《史晨碑》以及龙门二十品等作品相媲美,作为这些耳熟能详临摹对象之外的新鲜范本而被学习。尤其是东晋时期的王氏家族和李氏家族墓志,各有其典型的风格与特征,前者整饬雄强,后者清雅端庄,具有明显的家族性和地域性。王氏家族还在志文中以“刻砖为识”字样作为家族特色,以示其独特之处。

三、砖文书法在清代“经典化”的历史意义

砖文在魏晋南北朝时期因用途不同而具有三种意义:其一,模印砖充当建筑材料之余,还具有一定装饰墓室的作用,制砖工匠以砖面的美观效果作为前提,促使砖文图像化,将文字的书写性置于次位,这时的砖文仅仅是工匠的“手工艺品”。其二,志墓砖文内容简略,粗疏草率,亡者身份低微,多为平民或下级小吏,故刻写者也应是与他们地位相同的同伴、亲友或营建墓葬的工匠,这时的砖文仅仅是素人的“随手刻划”。其三,砖质墓志的使用者往往地位较高,以两晋的世族王侯为主,这类砖文大都先书丹再刻划,书法水平较前两者高超,其书者可能为有一定书法涵养的文人。但往往不署姓名、不载刻手,这时的砖文充其量也只能算非名家书法,还未达到能够被模仿的经典程度。

《魏晋南北朝砖文书法研究》插图

直至清代中后期,砖文才逐渐被当作临摹范本或艺术素材应用于书法、篆刻与绘画实践中,大致经历了三次重要的转变:随着清初访碑热潮的兴起以及乾嘉考据学的发展,以朱彝尊、阮元为代表的清代学人开始关注砖文的文献价值,证经补史,考证文字,这是古砖从建筑材料、墓志至金石文献的第一次转变;与此同时,他们还热衷于砖文收藏,将古砖制成砚台以做清赏雅玩之物,赋予了古砖新的文化价值与内涵,这是砖文从文献资料至文房器物的又一次转变;道、咸之际,专门的砖文著录数量增多,开始出现描述砖文书风、评价砖文书法优劣的内容,一些著录中还收录砖文拓本图像,注重题跋与砖拓的组合形式,并在释文旁落款、钤印,具有较强的书法作品意识,这是砖文从文房雅玩至书法作品的第三次转变。至此,砖文不再是“至粗至贱之物”,书家开始发觉砖文中的别样趣味,甚至将其作为书法、篆刻的效仿对象应用于艺术实践,并作为博古画和锦灰堆的艺术素材,完成了“经典化”的塑造过程。

作者简介

刘昕,1991年生,河南洛阳人,北京师范大学书法专业学士,美术学硕士;北京语言大学中国古典文献学博士。现为首都师范大学美术学院教师,中国书法家协会会员,中国文艺评论家协会会员。主要致力于古代书画史论、书画教育研究。在《中国书法》《印学研究》《光明日报》《美术观察》等期刊发表学术论文三十余篇。出版《历代名家尺牍精粹•八大山人尺牍》(河南美术出版社)、《中国书法全集15•三国两晋南北朝陶文金文简牍卷》等专著、教材。多次主持、参与国家级、省部级课题。

目 录

序/朱天曙

第一章 绪论

第一节 研究意义与价值

第二节 材料甄选与相关界定

第三节 魏晋南北朝砖文书法研究现状

第二章 引“玉”之砖-魏晋南北朝以前的砖文书法

第一节 先秦至秦代:从砖到砖文

第二节 下启魏晋的汉代砖文

小结

第三章 人间巧艺夺天工-魏晋南北朝模印砖文书法

第一节 魏晋南北朝模印砖文的阶段性与地域性书风

第二节 有意于佳-魏晋南北朝模印砖文书法的装饰性

第三节 魏晋南北朝模印砖书法中的文字问题

第四节 魏晋南北朝模印纪年砖的内容考察

小结

第四章 志墓与墓志-魏晋南北朝的刻划砖文书法

第一节 素人之书:西晋志墓砖文书法

第二节 刻砖为识:东晋刻划砖文书法

第三节 砖志的消没:南北朝刻划砖文书法

第四节 魏晋南北朝湿刻草写砖文书法

小结

第五章 清代文人砖文书法的寄兴与接受

第一节 文献·器物·书艺-砖文在清代文人生活中的功用

第二节 残砖零甓是吾师:清代书坛运用砖文创作的艺术实践

小结

第六章 结论

附录

参考文献

后记

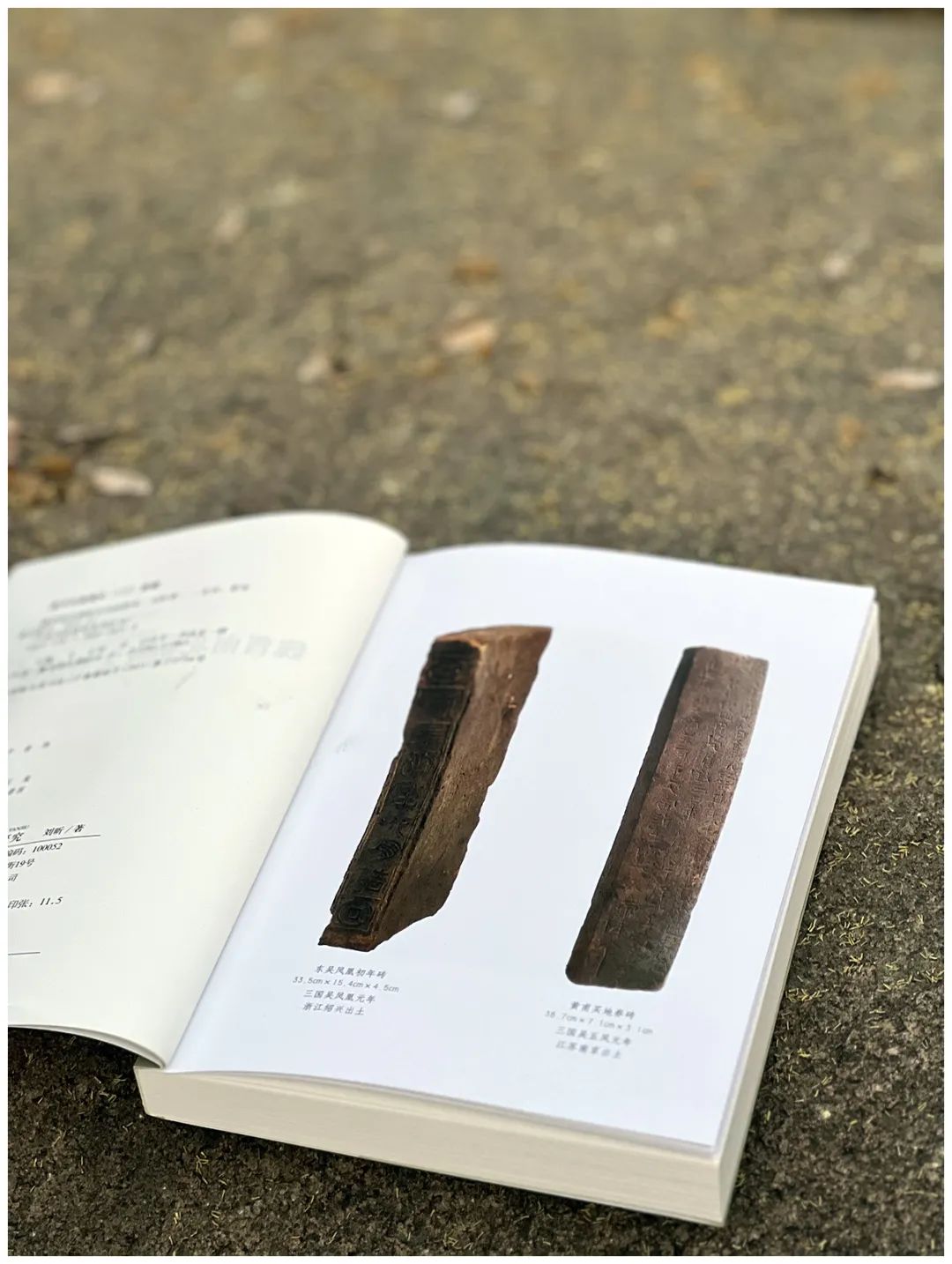

实拍书影

转自艺苑南山