书籍资料库

徐弛丨蒙古国巴彦诺尔壁画墓出土金币研究

蒙古国巴彦诺尔壁画墓出土金币研究

徐 弛

(西北大学丝绸之路考古合作研究中心)

巴彦诺尔壁画墓(Shoroon Bumbagar)中出土了大量金币,尤其是拜占庭金币。陈志强发现,像巴彦诺尔墓这样一地便发现数十枚拜占庭金币的情况,在整个东亚地区尚无第二例,即便在传统公认的丝绸之路主要通道东段,即从我国古代西域地区直到西安、洛阳沿途的古墓发掘中,也从来没有如此大规模的集中发现。这些拜占庭金币除两枚真币外全部为仿币,其中有些金币的印模和铭文在我国从未被发现过。据发掘简报,巴彦诺尔墓中发现的金银钱币位于棺内的木箱和供台上,共41枚,其中37枚为金币,4枚为银币。但通过考古报告及后续出版的图录来看,未见银币,出土的钱币均为金币。出土钱币后,引起了拜占庭研究领域的学者和相关领域的考古、历史学者的高度关注,诸位学者从多个角度对这批金币进行了分析。蒙古国考古学家敖其尔等人撰写的巴彦诺尔墓发掘简报提供了每枚钱币的基础信息及钱币形制特征的详细描述,为接下来的研究提供了基本资料。但该报告是用蒙古语撰写而成,导致各国学者很难使用原始材料进行研究。郭云艳逐枚解读了墓中发现的金币,对巴彦诺尔墓的金币及钱币型金片做了分类讨论,她将墓中发现的钱币大致分为三类:(一)萨珊波斯钱币背面图案的仿制品;(二)拜占庭金币索里得(Solidus)以及拜占庭式钱币仿制品;(三)磨损以及破损严重,无法辨识。关于这些钱币中的仿制拜占庭金币的大部分问题,在郭云艳的文章中已得到很好的解决。她所做的工作为巴彦诺尔墓中金币的研究打下基础。

纽约大学的考古学家史书仁(Sören Stark)深入研究了在仿制基础上引入了多种元素的金币 ,他发现其中一枚双面金币在模仿阿纳斯塔西乌斯(Anastasius)或查士丁尼一世(Justinian)金币的基础上,精心地重制了钱币的细节。在钱币背面添加了十字架、星星和一圈讹写铭文(puseudo inscription);在正面的人物戴着与众不同的头饰,由一个带有五个尖瓣的珍珠王冠和两对浮动丝带组成。他发现,这个人物的头冠与片治肯特壁画中的王冠十分相似。另有两枚亦在拜占庭金币原型的基础上改动了多处细节,还有五种钱币型金片和一枚仿币几乎完全独立于拜占庭原型,它们似乎均与来自粟特或巴克特里亚的元素有关。史书仁的研究提示了笔者,此前认为的仿制拜占庭钱币的原型可能不止是拜占庭钱币,还添加了来自中亚和巴克特里亚的元素。

根据笔者的整理,发现墓中出土图案较为清晰的金币共31枚,另有无法辨识的钱币型金片共11枚。根据现有资料来看,墓中共发现了42枚金币及钱币型金片,未见银币。接下来文章将分为(一)拜占庭式钱币及仿制品、(二)萨珊波斯钱币背面图案的仿制品、(三)添加中亚元素的金币及钱币型金片、(四)磨损严重,无法辨识这四类,对钱币进行逐枚分析。

一、拜占庭式钱币及仿制品

内马克(Aleksandr Naymark)在印第安纳大学读书期间的博士论文《粟特的基督教和拜占庭元素:对古代晚期和中世纪早期艺术和文化联系的研究》(Sogdiana, its Christians and Byzantium: A study of artistic and cultural connections in late antiquity and early Middle Ages )的第三章,深入探讨了中亚发现的拜占庭金币及仿制品,将其分为(一)中亚发现的有明确来源的罗马晚期钱币及拜占庭钱币;(二)中亚发现的仿制拜占庭金币和中亚发现的金片型金币仿制品。他将中亚发现的仿制拜占庭金币定义为:形制与原品相仿双面皆有图案的仿制品。中亚发现的金片仿制品又分为两类:1. 使用模具印制出图案的金片;2. 使用钱币或其仿制品锤鍱印出(foil)图案的钱币型金片。笔者非常赞同内马克博士的分类方式,但是在参考他的研究基础上,也要基于巴彦诺尔墓的实际情况。如有些钱币保存状况较差,仅凭图像难以分辨钱币型金片为打制或模印;又如郭云艳所述,巴彦诺尔墓中有少数一些金币较厚,双面图案不同,清晰可辨,有些可辨明为按照拜占庭金币索里得仿制而成的双面币,有些尚无证据证明其为仿制品,是故统称为拜占庭的“索里得或类索里得金币”。结合巴彦诺尔墓的实际情况,笔者将巴彦诺尔墓中的拜占庭钱币及仿制品按照制作方式的不同,将单面纹饰的称为钱币型金片(braceate),双面纹饰称为金币(coin),进行重新分类。此外,这两者在重量上也有明显不同。我们将其分为:(1)拜占庭金币或使用模具打制的仿制拜占庭金币;(2)使用模具打制或使用钱币或仿制品锤鍱的仿制钱币型金片。接下来笔者将进行分类探讨。

(一)拜占庭金币或使用模具打制的仿拜占庭金币标准的拜占庭金币为双面,图案不同,因此需要用更厚的金片制作,所以重量会比单面的金片要重很多,因此,金币的重量是我们分类的重要标准。经过统计,该类型的金币共3枚,分别为No.276、No.259和No.272。

1、“骡子”拜占庭金币仿制品所谓“骡子”拜占庭金币仿制品,是指金币正反面用两种不同时期,不同形制的拜占庭金币拼接而成的仿制金币。墓内发现了一枚正面按照福卡斯(Phocas,602-610)金币仿制,背面模仿希拉克略一世(Heraclius I,610-641在位)金币的“骡子”仿制品,为No.276(XXM2012.5.143A)。该币直径2厘米,重3.9克,保存状况良好,圆形,正面有凸起的边框,中间绘制着一个戴着扁圆十字架头冠的人向上看着的半身像,该人长发及颈,胡须浓密,是个椭圆脸型的欧洲人。眼睛、眉毛、鼻子、嘴刻画清晰,右手拿着十字架。右侧上部有12个字母的拉丁语铭文。背面为三级台阶上树立的粗端十字架,外围有一圈拉丁语铭文(图九)。由于考古报告中出现配图的错误,考古报告中误将仿萨珊银币背面制成的钱币型金片的图片放在此处,导致郭云艳对XXM2012.5.143包括的AB两枚金币介绍及分类有误。尽管考古报告中配图错误,但没有影响郭云艳对这枚金币的判断。如她所述,其正面铭文是CAS – PЄAPΛVCΤ,背面底部铭文读作 COHO,两侧铭文的字符读作 B9V?-NΛΙPO>ΤΗC,她认为正面按照福卡斯金币仿制,背面模仿希拉克略金币。笔者赞同这一结论。这种仿制方法在草原上并非孤例,例如在匈牙利的Tác-Gorsium遗址,发现了分别模仿提比略二世(Tiberius II,578-582)和莫里斯一世(Maurice I,582-602)正反面,并铸造在一起的仿制品索里得。

图一 No.276

关于这枚仿币正反面的铭文,正面较容易还原,即(FO)CAS – PЄRPΛVC,说明该币的正面是按照福卡斯金币仿制。但根据郭云艳的释读,背面的字母读起来相当混乱。这些看起来杂乱无章的铭文其实是有迹可循的,其实从背面底部的铭文可看出,由于刻模人对金币的不熟悉或者失误,将模具内部直接按照金币的式样刻字。由于金币为凸印,印出来金币上的字母正好变成了镜像的反面。底部的字母实际上应为CONOB,代表君士坦丁堡造币厂,但其他的字母,还有待进一步识别。

2、希拉克略一世金币墓内还发现了两枚希拉克略一世金币,很难判断其为真品或仿品。郭云艳对编号No.259(XXM2012.5.240)进行了准确的描述(图二):双面,币面上有些污渍。直径2.2厘米,重3.42克;正面为一大一小两皇帝正面胸像,左侧人物偏大,蓄有短须,右侧人物较小;头戴王冠,两侧有垂饰,冠顶有十字架,两人头部之间似乎也有一枚十字架。其余部分难以辨识。背面为三级台阶上树立的粗端十字架,十字架右下侧有希腊字母Γ,底部铭文为CONOB。从质量和形制上来看,如果这枚金币不是仿制品,则可能是拜占庭用于对外贸易的减重版金币。这类货币可能被用于一次性地支付某些部落首领,也许与拜占庭-阿瓦尔(Avar)的邦交关系有关。

图二 No.259

编号No.272(XXM2012.5.142),双面,郭云艳同样对该币进行过准确的描述(图三):顶部镶环;直径2.1厘米,重4.6克。正面为一大一小两皇帝正面胸像,左侧人物偏大,蓄有短须,右侧人物较小;头戴王冠,两侧有垂饰,冠顶有十字架,两人头部之间似乎也有一枚十字架。两侧铭文较多,字符小难以辨识。背面为三级台阶上树立的粗端十字架,底部铭文CONOB,铭文可大致判断出VICTORIA- AVGYZ。该币从大小、重量以及形制来看,比较符合希拉克略一世统治早期金币索里得的特征,尚未有证据证明其为仿制品。笔者完全赞同郭云艳的看法。

图三 No.272

(二)使用模具打制及使用钱币或仿制品锤鍱的仿制钱币型金片1、阿纳斯塔西乌斯一世(Anastasius I)仿制品

墓中有5枚钱币型金片,其基本特征为肖像居中,脸部正面略微向右倾斜,肖像的脖子后面有长矛,在拜占庭帝国,从阿纳斯塔西乌斯一世(Anastasius I,491-518)至查士丁尼一世(Justinian I,527-565)均制造过有这种特征的金币,墓中的仿制品制作较为粗糙,因此很难判别其具体仿制对象,因此暂时将墓中发现的拥有这类特征的钱币型金片统称为阿纳斯塔西乌斯一世仿制品钱币型金片,共5枚。

图四 拜占庭阿纳斯塔西乌斯一世索里得

图五 No.277号钱币型金片

No.277直径1.9厘米,重0.32克,肖像脖子后面的长矛这一明显特征被工匠打造出来,为阿纳斯塔西乌斯一世索里得的仿制品(图五)。与之类似的No.241、No.242均为阿纳斯塔西乌斯一世索里得仿制品,原币的特征均表现出来,但具体形状并不完全相同,可见这些钱币并非用同一个模具制作。

图六 No.241号钱币型金片

No.241,直径1.7厘米,重0.09克,为阿纳斯塔西乌斯一世索里得的仿制品,是墓中发现最轻的金片(图六)。

图七 No.242号钱币型金片

No.242(XXM2012.5.121),直径1.9厘米,重0.12克,为阿纳斯塔西乌斯一世索里得的仿制品(图七)。

图八 片治肯特发现的仿制金币

图九 Ahangaran发现的仿制金币

与上述三枚钱币型金片类似的仿制品在片治肯特和Ahangaran(塔什干南部)均有发现,片治肯特的金币(图八)出土于城墙下面,后来在这里发现了纳吾斯(Naus)和纳骨瓮的碎片,可见这枚金币可能是纳骨瓮中出土的遗物。腊丝波波娃认为片治肯特的发现可能是君士坦丁一世(457-474年在位)和君士坦丁二世(473-474年在位)的仿制品。而图九中Ahangaran发现的那枚与之相似,但背面是罗马的母狼哺乳传说,并且上方还有两个女神像。Mason认为,这反映了查士丁尼对古罗马的征服,他的首都是君士坦丁堡。可见,阿纳斯塔西乌斯一世或君士坦丁一世、君士坦丁二世的仿制币在中亚各地都较为常见。

No.257(图十)直径1.8厘米,重0.43克,已经变黑,圆形的钱币型金片底下还粘连了一个月牙形状的钱币型金片,整体非常像日月冠的日月形象。钱币型金片上的形象单面打制,覆以黑色物质,边缘略有破损;阳面图案为皇帝正面胸像,头戴皇冠,位于币面中间偏右,左下处似乎有其它图案,但无法明确辨识。俄罗斯学者判定其为提比略二世金币索里得的仿制品,但郭云艳不赞同。笔者认为这应该为阿纳斯塔西乌斯一世的仿制品,但亦经过了改动,添加了当地的特征。在钱币型金片和底下的月牙形粘连是否有特殊含义,还有待进一步商榷。

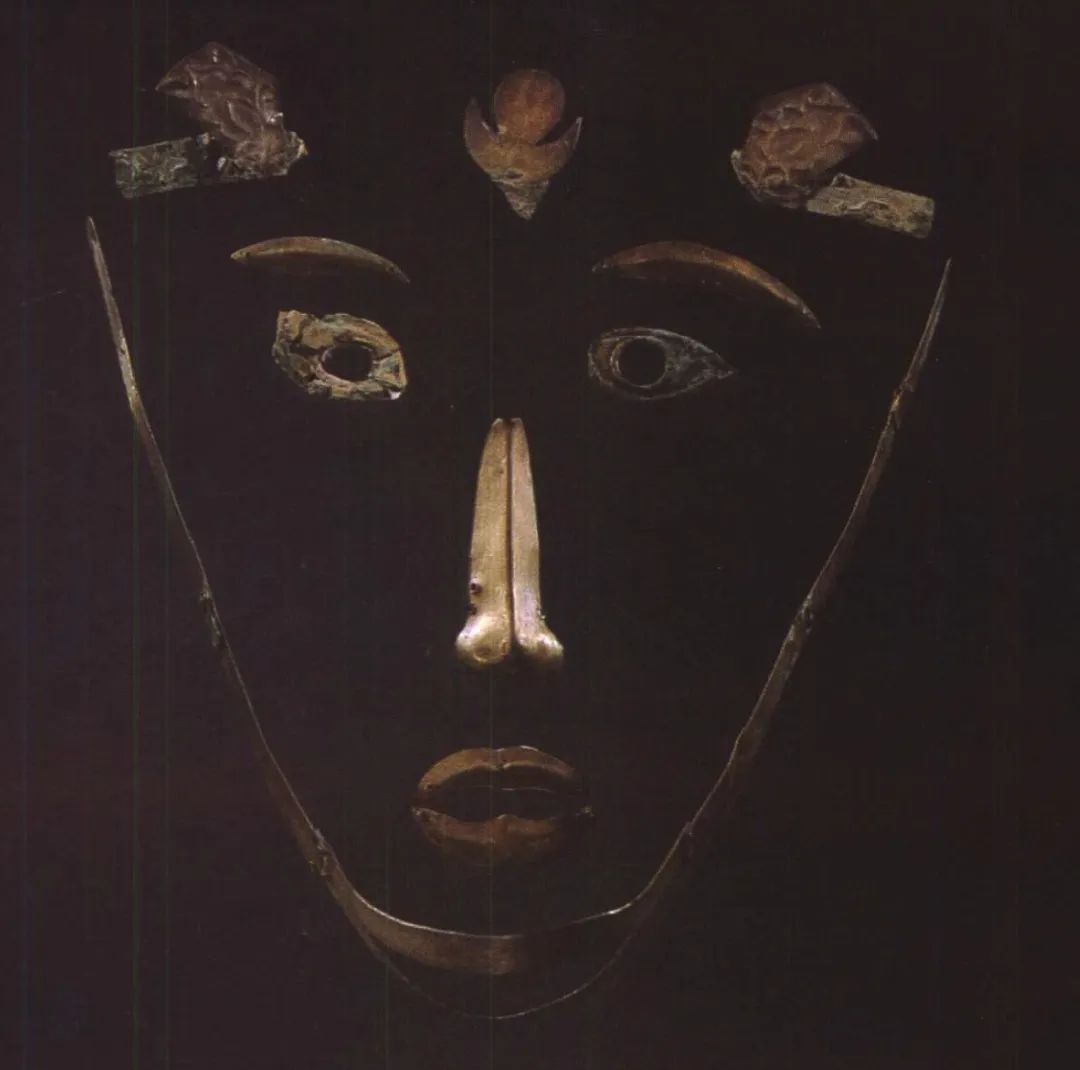

固原发现的唐仪凤三年(678年)史道德墓中曾经发现过一个金覆面(图十二),金覆面上就有一个日月造型的金片配件,由金片打压而成。而该墓中亦出土了仿制拜占庭金币(图十三),上有一大孔,双面,其具体仿制对象有争议,亦有可能为阿纳斯塔西乌斯一世仿制品,但No.257号钱币型金片与史道德墓中的仿制原型均为东罗马早期金币,应无争议。二者之间的用途是否有一致性,仍需进一步考察。

图十 No.257号钱币型金片图十一 史道德金覆面上的日月冠,徐弛摄

图十 No.257号钱币型金片图十一 史道德金覆面上的日月冠,徐弛摄

图十二 史道德墓出土金覆面图十三 史道德墓出土仿制拜占庭金币,徐弛摄

图十二 史道德墓出土金覆面图十三 史道德墓出土仿制拜占庭金币,徐弛摄No.253(XXM2012.5.154),直径1.6厘米,重0.18克,上似乎有一正面略微向左倾斜的肖像,难以辨认细节。笔者在哈拉和林博物馆拍的图片较为清晰,发现钱币正面的肖像似为正面略微向右倾斜,钱币上人物帽子与上述钱币中均非常相似,该币可能亦为阿纳斯塔西乌斯一世的仿品。

图十四 No.253

2. 希拉克略一世金币仿制品希拉克略一世金币仿制品钱币型金片,共7枚。

No.261(XXM2012.5.153),直径1.9厘米,重0.3克,金片中间有一正面较大人像,钱币的边缘有四个规律的小孔。似610—613年间拜占庭希拉克略一世皇帝发行的单人像索里得仿制品。细观之,金片左边可能有一个较小的人像,亦可能是拜占庭希拉克略一世父子二人共治时期金币的仿制品。

图十五 No.261

图十六 No.258

No.258呈不规则圆形,长2.6厘米,宽1.8厘米,重1.01克,整个钱币发黑,还有一些铜青色,只剩一点地方还有金色。上有一正面人像,较左的地方似乎有一个小人像,与No.261相似,似拜占庭希拉克略一世时期父子二人共治时期金币的仿制品。

No.249,直径2厘米,重0.25克。为一小一大两皇帝正面并排胸像,右侧人物偏大,蓄有胡须;两人身着斗篷(chlamys),头戴王冠,冠顶有十字架,两人头部之间也有一枚大十字架。钱币的边缘有四个规律的小孔。

图十七 No.249

图十八 No.252

No.252,直径2.0厘米,重0.53克,为一小一大两皇帝正面并排胸像,右侧人物偏大,蓄有胡须;两人身着斗篷,外罩长袍;头戴王冠,冠顶有十架,两人头部之间也有一枚大十字架。

No.263(XXM2012.5.141),直径2.1厘米,重2.76克。左侧边缘有一大块黑色附着物。正面为一小一大两皇帝正面并排胸像,右侧人物偏大,蓄有胡须;两人身着铠甲,外罩长袍;头戴王冠,冠顶有十架,两人头部之间也有一枚大十字架。背面图片看起来似乎附着了另一枚锈迹严重的金属片,具体情况不清楚。有铭文,但铭文本身并不完整,左侧完全看不出,右侧大致是 CCC ?。

图十九 No.263

图二十 No.273

No.273(XXM2012.5.148),直径2厘米,重0.45克。为一小一大两皇帝正面并排胸像,右侧人物偏大,蓄有胡须;两人身着铠甲,外罩长袍;头戴王冠,冠顶有十架,两人头部之间也有一枚大十字架。钱币型金片正面左上方与下部均有黑色污渍。

图二十一 No.275

No.275(XXM2012.5.270),直径2厘米,重0.17克。为一小一大两皇帝正面并排胸像,右侧人物偏大,蓄有胡须;两人身着斗篷,外罩长袍;头戴王冠,冠顶有十架,两人头部之间也有一枚大十字架。

郭云艳认为,这几枚钱币型金片似拜占庭希拉克略一世时期父子共治时期金币仿制品,但根据拜占庭帝国发行的货币与徽章来看,当金币上出现两个人像时,地位较高者位于左侧,若出现三个人像时,则地位最高者位于中间。像这几枚钱币型金片上长者居右、幼者居左的情况从未出现。从正面形制看,这应是模仿拜占庭希拉克略一世时期金币索里得的仿制品。在仿制时制作者将两位人物的胸像按照左小右大的顺序排列,并按照这种形制大量制作金片,可能制作者有着某种特定目的。笔者完全赞同郭云艳的判断。

3.福卡斯金币仿制品福卡斯金币仿制品钱币型金片,共1枚。

No.244(XXM2012.5.120.136),直径2.1厘米,重0.68克,中间一个隐约的正面戴着头冠的半身像,该人长发及颈,胡须浓密,眼睛、眉毛、鼻子、嘴刻画较为清晰,右手似拿着十字架。钱币左边似有许多希腊字母铭文较为清晰,其他铭文不可见,底部有一较大的孔。可能以福卡斯金币为原型打制。

图二十二 No.244

二、 萨珊银币背面图案仿制品

在巴彦诺尔墓中发现了许萨珊波斯钱币背面图案的仿制品,共7枚。关于这些萨珊金币的仿制品,郭云艳已经做了详细介绍。众所周知,萨珊波斯的钱币为银质,在传世文献中被称为“银钱”,为这一时期丝绸之路上的通用货币,而这些仿制品均为金制。按照制作方式来看,这些萨珊金币均为使用钱币或其仿制品锤鍱出图案的钱币型金片。由于萨珊银币在丝绸之路上作为流通货币广为人知,金子作为更受欢迎的贵金属,因此将萨珊银币用简单的方法锤鍱成金片,几乎不可能用于流通作用。更值得注意的是,巴彦诺尔墓中绝大部分金币和钱币型金片上表现的都是钱币中有头像的一面,但这几枚萨珊银币仿制品却表现了有火坛的背面,没有一枚模仿萨珊银币有国王头像的正面。

图二十三 No.245图二十四 No.256

图二十三 No.245图二十四 No.256

图二十五 No.260图二十六 No.262

图二十五 No.260图二十六 No.262由于郭云艳已十分详尽的介绍了这些萨珊银币仿制品金片,下面,将这几枚金片的基本情况简要的列举如下:

No.245(XXM2012.5.120),直径2厘米,重0.17克;No.256(XXM2012.5.135),直径2厘米,重0.4克;No.260(XXM2012.5.134),直径2厘米,重0.14克;No.262(XXM2012.5.147),直径1.7厘米,重0.27克;No.264 (XXM2012.5.119),直径2.1厘米,重0.17克;No.265 (XXM2012.5.128),直径2.1厘米,重0.22克;No.279(XXM2012.5.121),直径1.9厘米,重0.11克;

图二十七 No.264图二十八 No.265

图二十七 No.264图二十八 No.265

图二十九 No.279图三十 库思老二世第21年钱币背面

图二十九 No.279图三十 库思老二世第21年钱币背面从这几枚仿制萨珊钱币型金片的形制来看,这几枚打制钱币型金片的共同特征是币面上的图案中间为圣火祭坛,两侧祭司持杖而立。与萨珊波斯银币通用的背面形制相比,这些仿制品仅保留中间主体图案,联珠纹最外侧即为金片边缘,没有上下左右四个方向的新月抱星纹。 这些仿制钱币型金片之间也有一些不同,根据郭云艳的观察,编号 XXM2012.5.120(No.245),单面打压,外围两圈线纹;编号 XXM2012.5.121(No.279),外围两圈线纹,似乎有联珠纹的特征,但不明显;编号 XXM2012.5.119(No.264),单面打压,外围两圈半联珠纹。从这些不同来看,这些金币似乎经历过剪边,没有上下左右四个方向的新月抱星纹可能是因为此原因。但考古报告中的图片不甚清晰,因此我们用2017年出版的图录中的编号为例,其中,No.245、No.260、No.262、No.264、No.265、No.279明显为萨珊银币仿制品,图像非常清晰,No.256几乎通体黑色,可能亦为萨珊银币仿制品,因此我们又可以发现其中很多新的细节。

我们将图像方向全部转为正面,我们可以发现这些金币之间都有不同之处。最明显的不同就是钱币外围的语言写法。首先,我们看到No.245、No.260、No.264、No.265、No.279左下角有一个疑似巴列维字母,有五个牙,牙的方向向左,但 No.262钱币的类似位置多了一个小孔,却没有五个牙的字母,仅隐约可见三个。No.262的右边却有一个非常清晰的方向向左的三牙字母,其他几枚硬币上相同位置的字母和No.262的不甚相同。在与原版库思老二世钱币及其他萨珊银币对比之后发现,前文中提到的五个牙的巴列维字母在萨珊银币中没有出现过。因此,这枚币的造型与上述拜占庭金币一样,也是在仿制的基础上进行了细节上的改动。

综上所述,这批仿制萨珊钱币型金片的原型至少有两种,且原型可能并非真品萨珊货币,而是萨珊银币仿制品。换而言之,这批金币应该是利用萨珊银币的仿制品单面打压而成。

三、添加中亚元素的金币及钱币型金片

这种金币似乎基于或代表了来自粟特或巴克特里亚的要素,共8枚。但不可否认的是,它们也是在拜占庭金币的基础上创造的,因此这使得它们成为需要研究的金币中最有趣的案例。

(一)娜娜女神金币及钱币型金片

这类金币及钱币型金片有两枚,分别为No. 278、No. 271。

No.278(XXM2012.5.143B),直径2.3厘米,重2.92克。凭此,笔者认为考古报告中介绍的XXM2012.5.143B即为此币。该币正面有边框,中间是一副胸像,头微微偏向左侧,头上戴有王冠。人的耳朵、眉眼、鼻子、嘴刻画清晰,耳朵上带着耳环。帽子后面两边有四条带子。人像左右两边有文字,但已严重损毁。背面圆形的边框中有从下往上逐渐变窄的四条横线呈金字塔状,上面有十字架。周围有拉丁语铭文。

图三十一 No.278号双面仿制金币

但考古报告对此金币的解读是十分不充分的。笔者下面重新解读这枚金币。No.278号金币正面为四分之三侧面胸像,头戴冠盔,冠盔由一个带有五个尖瓣的王冠和两对浮动丝带组成。脑后冠带露出,带头朝下;人物的双耳带着耳饰,像是珍珠耳环,脖子上戴着项饰。人物身着铠甲;两侧有铭文,难以辨识;背面为三级台阶上的大十字架,台阶左右两个各有一颗八芒星,在十字架与台阶中间刻画了一个月亮。虽然骷髅地十字架两旁有八芒星的情况非常罕见,但并不是第一次发现,但在中间还有一个月亮则是第一次。铭文可见,但难以释读。

郭云艳将下侧铭文释读为CONOB,但比较模糊。她认为,这种正背面形制属于比较常见的拜占庭帝国早期金币索里得的形制。正面的四分之三正面胸像,为五世纪中期到六世纪初的常用形制,七世纪中后期的皇帝君士坦丁四世(Constantine IV,668-685年在位)统治时期曾发行过正面图案为这种形制的金币索里得,此后再未出现。而背面图案的三级台阶上的粗端十字架样式最早现于6世纪后期提比略皇帝(Tiberius II Constantine,578-582年在位)的货币,此时正面形制早已经改为正面胸像。而君士坦丁四世的索里得的背面形制为三级台阶上有大十字架,大十字架两侧还有他的两个儿子的正面立像。所以这枚金币的形制特征不属于拜占庭官方制作厂制作,属于“骡子”仿制品。史书仁深入研究了在仿制基础上引入了多种元素的金币 ,他发现这枚金币在模仿阿纳斯塔西乌斯(Anastasius)或早期查士丁尼一世(Justinian)金币的基础上精心地重制了钱币的细节,在背面添加了十字架、星星和一圈伪造铭文。在正面的人物戴着与众不同的头饰,由一个带有五个尖瓣的珍珠王冠和两对浮动丝带组成。关于钱币上的铭文,笔者咨询了辛威廉(Nicolas Sims-Willams)教授,他认为这些铭文很像粟特文,但并没有实际的意义,可能是很熟悉粟特人的工匠模仿的拉丁语铭文。虽然学者们对这枚金币的原型还存在不同意见,但这两枚金币是以拜占庭金币为原型制作的仿制品这一观点没有争议。

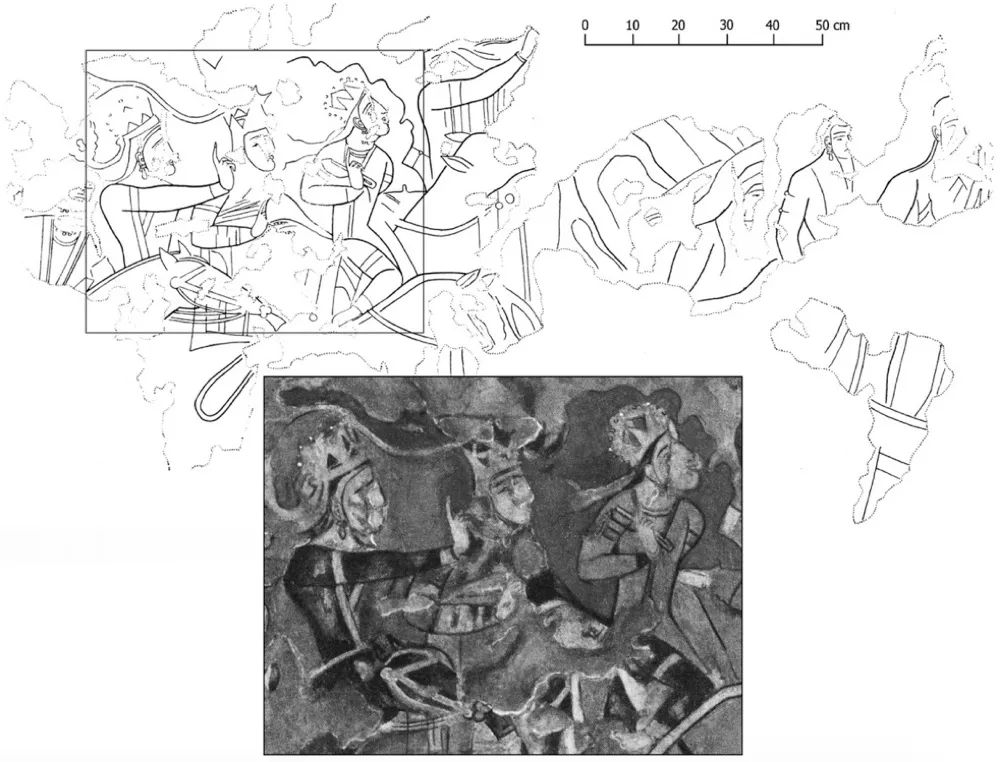

图三十二 片治肯特二号神殿壁画

史书仁发现,这枚金币上人物的金冠与图三十二中片治肯特壁画中的王冠十分相似。笔者发现,该钱币上的人像除头冠是粟特地区风格外,其所戴的耳环与图三十三中撒马尔罕阿弗罗西亚卜(Афрасиаба)大使厅壁画上粟特人所戴的耳饰极为相似。虽然钱币中人像脖子上是否有项链很难判断,但脖子中间的椭圆形挂件,也与图中大使厅壁画上人物的项链非常相似。如果我们将钱币上人像的头冠上及身上的大圆点视作联珠纹,那就可以完全与壁画中人物形象对应。由此可见,钱币上的人物与粟特人应该有非常密切的关系。

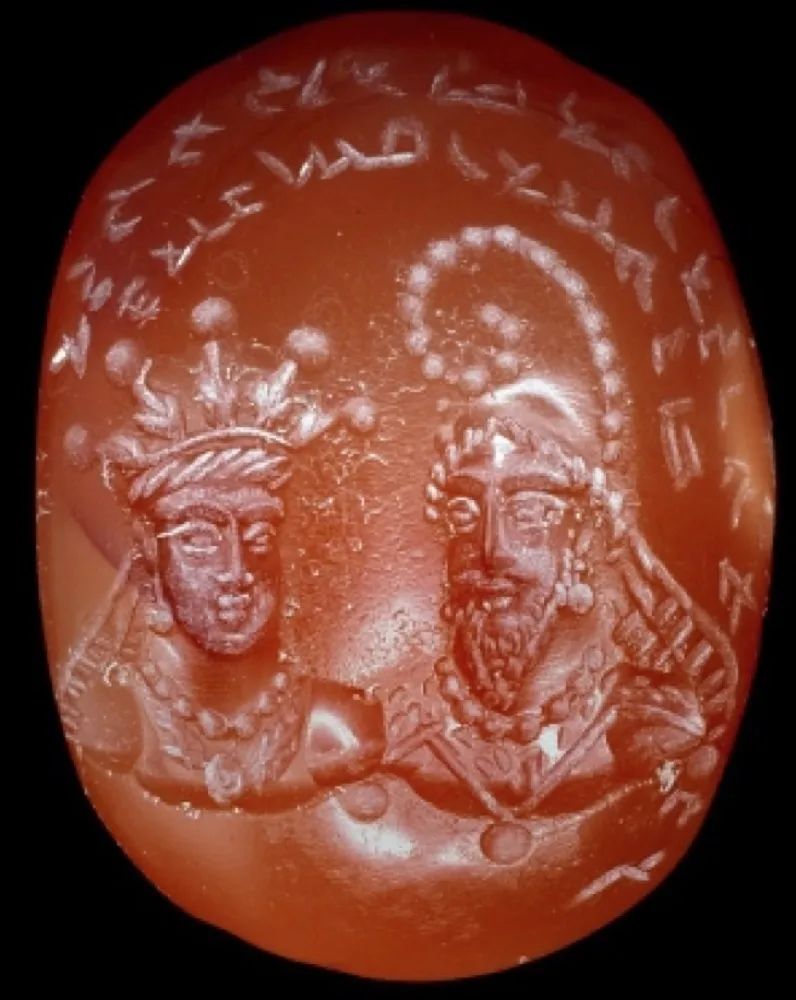

图三十三 撒马尔罕大使厅壁画上人物的耳饰图三十四 大英博物馆藏萨珊-贵霜时期印章

图三十三 撒马尔罕大使厅壁画上人物的耳饰图三十四 大英博物馆藏萨珊-贵霜时期印章但关于钱币上特殊的头冠,仍有进一步研究的余地。Vondrovec认为,这一时期中亚制造的钱币可能借鉴了萨珊和粟特印章的凹雕图案。这几枚金币除了有拜占庭金币的影子,还可能结合了萨珊和粟特印章中的形象。在大英博物馆藏的萨珊-贵霜时期(300-350年)的印章里也发现了与之相似的形象,印章左边的皇后像头戴五角珍珠冠,耳朵上带着珍珠耳环,颈上围一圈项链,在脑后垂着飘带。

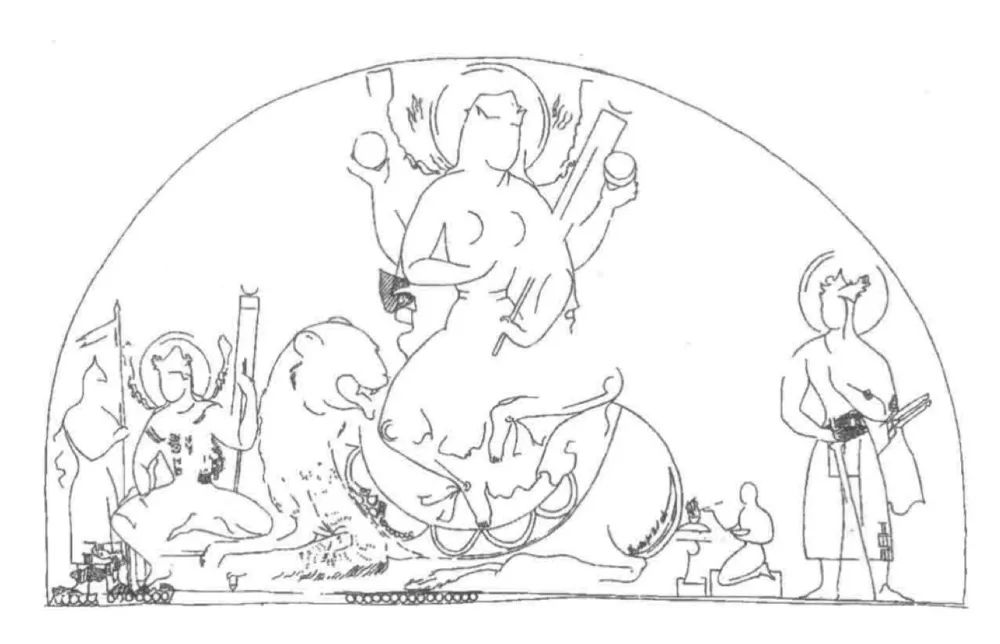

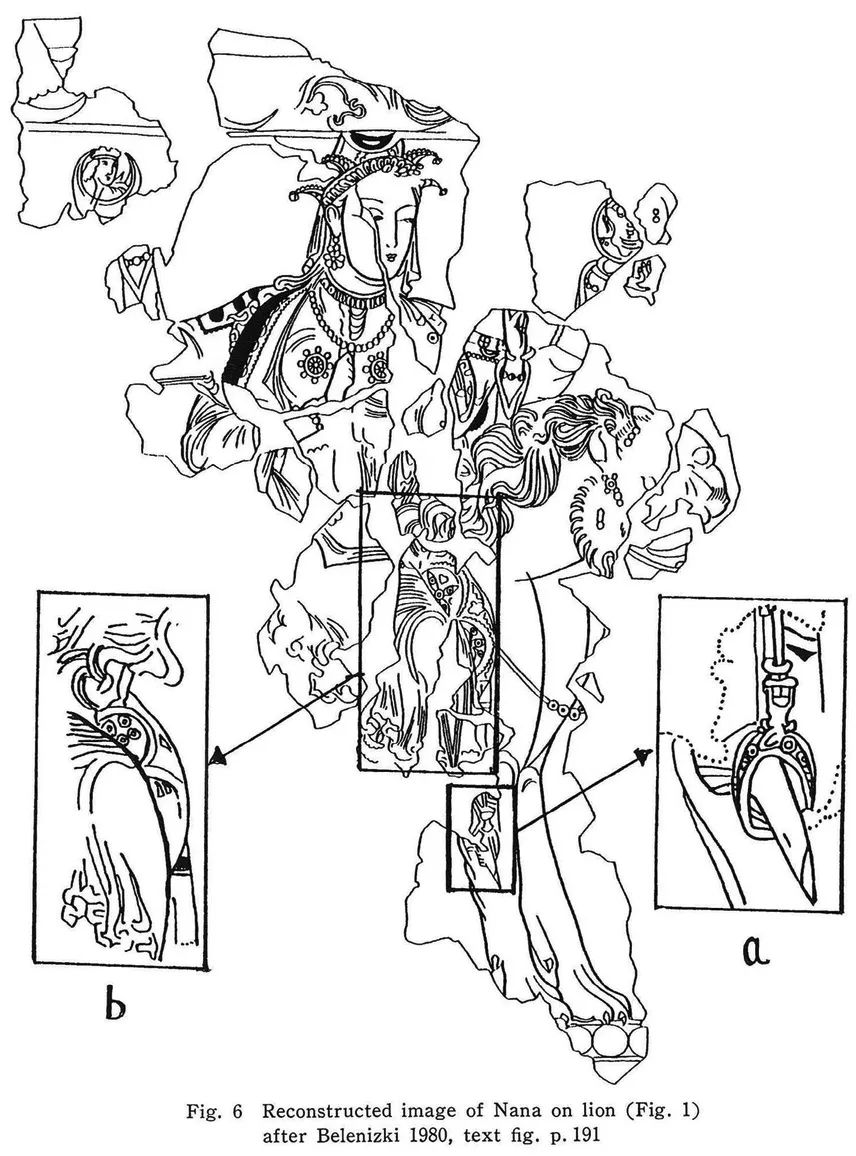

但笔者在进一步研究中发现,这个钱币上的女神形象与祆教的娜娜女神形象极为类似。1970年,在塔吉克斯坦西北部沙赫里斯坦崩治卡特(Bundjikat)的Kalai-Kakhkakha II 遗址出土了一幅壁画,经过学者研究,表现的是骑狮的娜娜女神(Goddess Nana)的形象(图三十九)。另外,在片治肯特遗址的壁画上同样有娜娜女神的身影(图四十一、四十二)。

图三十九、四十 娜娜女神,崩治卡特Kalai-Kakhkakha II神庙出土,塔吉克斯坦,俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏,王勰摄

图三十九、四十 娜娜女神,崩治卡特Kalai-Kakhkakha II神庙出土,塔吉克斯坦,俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏,王勰摄

图四十一 骑狮娜娜女神,片治肯特(Pendjikent)带谷仓的大厅壁画北墙上部,马尔沙克复原图四十二 骑狮娜娜女神,片治肯特,马尔沙克复原

图四十一 骑狮娜娜女神,片治肯特(Pendjikent)带谷仓的大厅壁画北墙上部,马尔沙克复原图四十二 骑狮娜娜女神,片治肯特,马尔沙克复原娜娜女神是古代两河流域南部最古老的神祇之一,其源头最早可追溯到苏美尔-阿卡德时期。在乌尔第三王朝时期,这位女神具有了苏美尔神话中的性爱、丰产和战争之女神伊南娜(Inanna)的特征。伊南娜有许多苏美尔语的名字,娜娜是其中之一。伊南娜在阿卡德语种的对应神是伊什塔尔(Ishtar),因此娜娜可以和伊南娜、伊什塔尔相联系,伊南娜—伊什塔尔的狮子也就成了娜娜的标志。Kalai-Kakhkakha II神庙中的娜娜女神壁画为7-8世纪的作品,片治肯特带谷仓的大厅中的娜娜女神壁画为700-725年的作品,二者绘制时间相仿,但片治肯特娜娜女神的损毁过于严重,线图均为马尔沙克复原,因此,Kalai-Kakhkakha II遗址出土的娜娜女神更具参考价值。我们从图四十一中看到,娜娜女神头戴锯齿状冠,佩戴耳饰、项链(或为璎珞),头后有光圈(Halo),身穿希腊-印度式长裙、有袖的束腰外衣和披肩,正面坐在卧狮背上,上方右手持圆盘(Phiale,可能意为太阳)左手持半弯的新月,下方右手持权杖,左手端碗。而巴彦诺尔墓发现的这枚金币表现的,可能正是头戴锯齿状冠,佩戴耳饰、项链,头后有光圈的娜娜女神头部。

No.271(ХХМ2012.5.279)直径0.17厘米,重1.9克,上面的人物肖像与No.278相似,头戴锯齿状冠,佩戴耳饰、项链。根据这些特征,笔者认为,这枚钱币型金片上亦为娜娜女神的形象,但在女神头部肖像左边,则又添加了一个十字架。因此,这枚钱币型金片是结合了拜占庭索里得的元素与中亚本土元素的一个混合品(图四十三)。

图四十三 No.271(ХХМ2012.5.279)号钱币型金片

(二)野兽图案的金币及钱币型金片

在巴彦诺尔墓还发现了上面刻有野兽的钱币型金片(图四十四)。分别爲 No. 267、No. 268。

No.268(XXM2012.5.130)直径1.9厘米,重0.42克,上方刻有一只野兽,不知是狮子还是狼,左下方似有一朝左的侧面肖像,下方的肖像有很挺拔的鼻子,野兽上方似乎有一个铭文,其他的细节难以分辨。

图四十四 No.268号钱币型金片

图四十五 都密钱币

No.268上野兽的形态,与月氏钱币上的狮子极爲相似。图4-54这枚银币是月氏统治之下的五翕侯之一都密(Toumi,Sapadbizes)发行的钱币。其实,类似的货币当时的五翕侯Arseiles、Pulages、Sapadbizes均有铸造,上面用希腊字母刻有娜娜女神(NANAIA)的铭文。钱币型金片上的形象很可能是仿制了这几种银币上狮子的形象。左下方的人像却与Ahangaran发现的母狼哺乳钱币上方的女神侧面像有一定相似之处,可能是借鉴了多个钱币上的特征。我们通过分析如此多种的仿币,发现了粟特地区仿币的一些规律,即结合多政权的货币与本土文化符号,创造出全新的样式。这也与粟特地区发现的壁画与造像类似,从中能看到各种文化的影子。而这枚仿制钱币的主要原型为娜娜女神的狮子,可能也与粟特地区娜娜女神的信仰有关。

No.267(XXM2012.5.144),直径1.9厘米,重1.95克,中有一较大的孔,背面以拜占庭金币为原型仿制,背面有一圈疑似粟特语铭文,但底下的CONOB清晰可见。正面周围亦有一圈疑似粟特语铭文。以No.244为参照,类似的孔是打在钱币型金片正面的底部。我们以此方向检视金币,会发现金币左边(即No.267正面左下方)有动物的两条后腿和向下垂的尾巴。这枚金币的制作风格与No.278类似,正面为原创图像,背面为仿制拜占庭金币,铭文刻画规则相似,两面均有疑似粟特语铭文,但背面拜占庭金币的制作地点CONOB都按照原样仿制,与No.278极为相似,可能是同一地点制造。

图四十六 No.267

(三)人物图案的钱币型金片

这类钱币型金片有四枚,No.270、No.269、No.248、No.266。其中,No.270为正面人像,No.269、No.248、No.266这三枚钱币型金片图案一致,为侧面人像。

No.270(XXM2012.5.126),直径2.1厘米,重2.42克,是最重的一枚钱币型金片。上方铸有一个圆环,显然是用作挂件。中间有一正面人像,钱币型金片外围有疑似粟特文铭文,但难以释读。正面人像头顶围有装饰,饰品中间镶一宝石,大眼睛,鼻梁高耸,嘴巴较小,脖子上带一圈项链,似有游牧民风格(图四十七)。这种没有原型的本土类型的钱币型金片在粟特地区也有其他发现,例如图四十八中的钱币型金片,饰有珠状头饰,头稍向右偏,戴耳环。项链和手镯。双手举起,右手拿着一朵花,左手拿着一根树枝。铭文在钱币型金片上半部分十点到一点处刻写。乐仲迪(Judith Lerner)教授认为这是粟特本土的神祇,辛威廉教授释读后,认为这圈铭文毫无意义。Wilfried Pieper 综合上述两位教授的意见,认为这枚金币是受到游牧民和粟特本土两方面的影响制成。笔者认为,巴彦诺尔发现的这个钱币型金片与粟特地区发现的这枚钱币型金片情况一致,为粟特艺术家的创造。

图四十七 No.270

图四十八 钱币型金片,粟特地区

接下来,笔者首先要探讨的是编号为No.269(XXM2012.5.123)、No.248(XXM2012.5.124)、No.266(XXM2012.5.127)三枚仿制钱币型金片,这三枚钱币型金片为同一个模具制成。其中,No.269直径1.8厘米,重0.17克;No.248直径1.8厘米,重0.11克;No.266直径1.8厘米,重0.12克。

图四十九 No.269图五十 No.248

图四十九 No.269图五十 No.248这几枚仿制金片的主要区别是保存状况及损坏程度不同。由于情况不明,不对这枚金币做进一步讨论。因此,笔者引用考古报告中关于其中保存最好的一枚No.266(XXM2012.5.127)的描述,对这几枚用同一模具打造的仿制金片进行介绍。

该金币为圆形,正面有凸起的边框,边框中间有一侧面胡人形象,身后有两条飘带,一圈头发,戴圆顶帽子。人的眼睛、鼻子、嘴、耳朵刻画清晰,下颌有浓密络腮胡,颈部有围巾或袍子,露出了衣服的边。人像周围有文字,但已涣漫不清。背面上部有小圆钉,金片由打制而成。

关于这几枚硬币,郭云艳和史书仁进行过探讨。郭云艳认为,它们应是拜占庭金币塞米塞斯或崔米塞斯的仿制品。因为这几枚仿制品上的皇帝胸像在很多方面非常接近,同时根据头像的眉毛的长度与弧度,蓄有的短须,周遭难以辨识的铭文形状,特别是脑后飘带的弯曲角度和上扬位置几乎一样,推测这四枚金币仿制品应是根据同一枚金币真品制作而成。 史书仁则分析的更为深入,他认为这几枚钱币是通过整体模仿拜占庭金币的风格,加入了特定元素的使用来实现其目的。他分析认为,这几枚薄片金币留有胡须的侧脸男性半身像具有相当程度的古典风格。它可以与片治肯特二号圣殿中发现的两枚银质奖章(其中一枚镀金)进行比较研究。类似的头像出现在5—7世纪的吐火罗斯坦、粟特和印度—伊朗边境的金属器皿上。他认为,对于亚洲腹地的旁观者来说,所有这些幻想画像,以及它们的各种添加和组合,都可能被认为是罗马凯撒的形象,似乎在大草原上,这一意象象征着至高无上的社会和政治地位。关于这几枚金币学者们没有提及的问题有两点:

其一是这几枚金币半身人像头顶戴着日月王冠。日月冠在这一时期的中亚地区,是西突厥可汗的头饰。小洪那海石人为西突厥泥利可汗的墓葬,作为第一突厥汗国唯一的可汗形象,其形象可以作为第一突厥汗国时期可汗形象的标准。其头上的王冠前方有日轮,下托以弯月,为日月冠形象。关于突厥可汗的金冠,陈凌和影山悦子有非常深入的研究。笔者亦在7-8世纪绘制的片治肯特2号神殿壁画上发现了类似的冠饰,说明类似冠饰在这一时期的粟特地区所用。但该金币上的王冠亦可能并非日月冠,而是新月和星星。西突厥硬币的一个重要特征是用新月和星星代替了出现在类似的拜占庭硬币上的十字架,这在古代突厥人和中亚其他民族的世界观中占有重要地位。笔者认为,这几枚金片可能不是西突厥用于流通的货币,但正如学者们所述,与拜占庭钱币有很重要的联系。在此基础上,添加了突厥的元素。正如Babayarov和Kubatin在文中举的例子一样,西突厥汗国的硬币不仅仅是复制了拜占庭钱币,而是在此基础上加入了突厥元素。

四、无法辨识的钱币型金片

除上述金币及钱币型金片之外,还有约11枚钱币型金片磨损、破损严重,或不知何意,无法辨识。

No.240直径1.7厘米,重0.09克,似有打制痕迹,但图案已无法识别。

No.243直径1.8厘米,重0.24克,似有打制痕迹,但图案已无法识别。

No.246直径1.9厘米,粘连后最长直径2.5厘米,重0.91克,从图像及重量来看,似为3枚粘连在一起的钱币型金片,其中一枚较为完整,下有一小孔,三枚钱币型金片均有打制痕迹,但图案已无法识别。

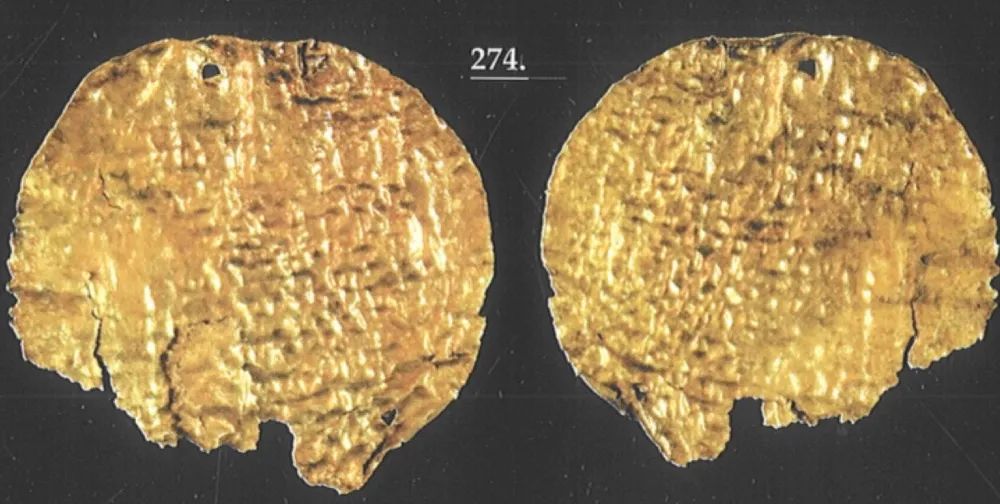

No.247与No.274均压制出类似布面的效果,No.247长1.6厘米,宽2.0厘米,重0.42克,呈不规则的近似三角形;No.274直径1.7厘米,重0.22克,顶上有一小孔。这类钱币可能有特定意义,但意义不明。笔者根据小孔的大小推断,这三枚钱币型金片可能为缝制在衣服等处的饰片。

图五十二 No.247

图五十三 No.274

No.250直径1.6厘米,重0.12克,上压制一个大的十字,不知何意。上方有一小孔。No.251长1.8厘米,宽1.3厘米,重0.14克,下方有一矩形豁口,币面有一个规则的圆形孔洞和一些残破的小孔。

图五十四 No.250、251

No.254直径1.7厘米,重0.18克,外围有一圈边框,底部似被横向剪掉。No.255直径1.7厘米,重0.21克,外围有一圈边框,底部本对称钻有两孔,但小孔均已被破坏,币面有打制痕迹,但图案已无法识别。

五、金币的来源——巴彦诺尔墓出土金币中的西突厥文化意涵

巴彦诺尔墓中发现的这批金币种类繁多,部分金币中体现了大量拜占庭、波斯元素,且从未在中国发现过。这一时期占据中亚,与拜占庭交往密切,能接触到萨珊波斯文化和更早以前的月氏—贵霜文化,且能够拥有并仿制如此多种类金币的政权,最有可能的就是西突厥汗国。

林英详细考证了拜占庭金币的东传,她发现从568年到576年,至少有五个拜占庭使团来到西突厥汗庭,但之后由于拜占庭违背与西突厥的盟约接纳了西突厥的敌人阿瓦尔人,双方盟友关系被破坏。但614年波斯军队攻占了基督教圣城耶路撒冷,将供奉在城内的圣物十字架掠走,拜占庭再度与西突厥联盟,希拉克略皇帝以重金相许西突厥可汗,林英依据史料推测,希拉克略许诺给西突厥可汗的重金即包括了索里得金币。[49]巴彦诺尔墓发现这批金币种类繁多,其时间下限即为希拉克略时期,恰与史料相合。该墓发现的部分金币直接体现了西突厥元素,接下来将详细分析。

在巴彦诺尔壁画墓中,钱币型金片No.245、No.256、No.260、No.262、No.264、No.265、No.279,[50]明显为萨珊银币背面的仿制品,图像非常清晰(图二十三——三十)。

要确定巴彦诺尔墓中的金币来源,先要确定金币的制作时间。郭云艳从祭司正面站立,持杖于身前,且祭坛柱子为“细腰鼓形”的形制判断,其原型属于萨珊波斯帝国中后期时发行的银币。她进一步解读了金片上的铭文,金片左侧(图五的右侧)的铭文为 ,比较接近

,比较接近 ,表示“30”(即si或sih);右侧名为

,表示“30”(即si或sih);右侧名为![]() ,亦作

,亦作![]() ,表示造币厂所在地梅尔夫(Merv),中文古籍称为木鹿或马鲁,即今土库曼斯坦的巴伊拉姆阿里城附近,在古代属于波斯帝国辖下的呼罗珊地区东北,是伊朗与中国间的交通要道。因此,她进一步推断其原型为木鹿的造币厂在新王登基后的第30年制作而成,而这段时期内统治时期超过30年的仅有库思老一世(Khusro I,531-579年)和库思老二世(Khusro II,590-628年),又考虑到中国境内发现的库思老二世时期的银币多达数百枚,因此很可能这些仿制品的原型为库思老二世在统治的第30个年头(619)发行的银币。此外,她认为墓葬出土的拜占庭金币及仿制品中具有明确时间信息的是两枚希拉克略统治早期的金币索里得,因此可将时间限定在620年之后。[51] 郭云艳对墓葬中出土金币的时间分析非常精彩,根据她对金币时间所做的分析,我们对这批金币的制作时间有了较为准确的把握。

,表示造币厂所在地梅尔夫(Merv),中文古籍称为木鹿或马鲁,即今土库曼斯坦的巴伊拉姆阿里城附近,在古代属于波斯帝国辖下的呼罗珊地区东北,是伊朗与中国间的交通要道。因此,她进一步推断其原型为木鹿的造币厂在新王登基后的第30年制作而成,而这段时期内统治时期超过30年的仅有库思老一世(Khusro I,531-579年)和库思老二世(Khusro II,590-628年),又考虑到中国境内发现的库思老二世时期的银币多达数百枚,因此很可能这些仿制品的原型为库思老二世在统治的第30个年头(619)发行的银币。此外,她认为墓葬出土的拜占庭金币及仿制品中具有明确时间信息的是两枚希拉克略统治早期的金币索里得,因此可将时间限定在620年之后。[51] 郭云艳对墓葬中出土金币的时间分析非常精彩,根据她对金币时间所做的分析,我们对这批金币的制作时间有了较为准确的把握。

仿制萨珊银币在8世纪以前的中亚地区十分常见。在布哈拉地区,当地统治者自公元六世纪起开始模仿巴赫拉姆五世的银币,这类“布哈拉胡达特”(Bukhara khudat)钱币,后来逐渐扩散至索格底亚那的其他区域,如撒马尔罕等。在吐火罗斯坦北部,即今天的塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦南部地区,萨珊钱币的仿制品也很常见,有以卑路斯、巴格拉姆五世、库斯老一世、霍尔木兹四世和库斯老二世等不同萨珊统治者发行的钱币为蓝本的当地仿制币出土,且数量很大,在Budrach遗址中,就出土有四个窖藏,共计1400余枚。而这些钱币上往往带有不同戳记,大体可分为:草体大夏语铭文、粟特语铭文和人物或动物图案这三类。[52]在如今的塔吉克斯坦南部地区,存在着当地仿制的萨珊帝国卑路斯德拉克姆银币(Peroz drachms),这些仿制品添加了部分的粟特文铭文。在吐火罗斯坦北部,即今天乌兹别克斯坦的苏尔汉河地区,流通过不同的钱币。在赤鄂衍那,萨珊众王之王库思老一世(531-579年)的银币很常见,因为库思老的征服达到过这个地区。后来就开始仿制这种钱币。原来的钱币与仿制的钱币都打上了印记,有些打上了统治者名字的草体巴克特里亚文钱铭,有些打上了小肖像,也有一些打上了徽记。有时候同一枚钱币几次被打上徽记,一个徽记打在另一个徽记之上。后来开始发行当地“石汗胡达特”(Chaghan khudat)王朝的铜币。正面是复制库思老一世的肖像,周边是三个石汗胡达特的肖像,反面是一个祭火坛。这些都是索格底亚那和突厥诸国钱币的典型特征。[53]当西突厥势力进入中亚后,治理当地的叶护也选择沿袭阿尔雄(alchon)、内扎克(nezak)、嚈哒等游牧征服者先前使用过的币制,继续采用萨珊钱币的仿制品。[54]

自6世纪起,突厥汗国横扫整个漠北地区与中亚,蔡鸿生先生将突厥的宗教信仰分为三个区域,其中位于漠北草原的突厥和铁勒的信仰为萨满教,而生活在碎叶川至乌浒河流域的突厥人,主要信仰祆教。[55]从墓中出土的萨珊银币仿制品来看,在所有的仿制钱币型金片中,都忽略了萨珊银币正面的国王肖像,仅保留了萨珊银币背面最重要的特征,即火坛和祭司。因此我们认为,这批仿制钱币型金片最初的制作者和所有者,可能与祆教有密切联系。而将银币特意转而用金片打造,也体现了草原民族对金制品的热爱及崇金的传统。很难想象,生活在漠北地区的突厥和铁勒人,会制作这类有浓厚祆教意味的钱币型金片。在7世纪初,共同满足这两个条件的,最有可能是信仰祆教,统治中亚的西突厥。

根据《周书·突厥传》:

旗纛之上,施金狼头。侍卫之士,谓之附离,夏言亦狼也。盖本狼生,志不忘旧。其征发兵马,科税杂畜,辄刻木为数,并一金镞箭,蜡封印之,以为信契。[56]

狼头纛即为突厥的军旗,根据突厥起源传说,狼是突厥的祖先。“突厥者,盖匈奴之别种,姓阿史那氏,别为部落。后为邻国所破,尽灭其族。有一儿,年且十岁,兵人见其小,不忍杀之,乃刖其足,弃草泽中。有牝狼以肉饲之。及长,与狼合,遂有孕焉······狼匿其中,遂生十男。十男长大,外托妻孕,其后各有一姓,阿史那即一也。”[57]此外,将金镞箭同可汗的命令放在一起,可见金镞箭即可汗权力的象征。狼头纛的狼头以黄金制成,代表权力的镞箭亦由黄金打造,足见黄金在突厥人心目中的地位崇高。

而关于西突厥事火之事,有多处史料可兹证明。《大慈恩寺三藏法师传》卷二记玄奘见西突厥可汗时的情况:“突厥事火,不施床,以木含火,故敬而不居,但地敷重茵而已。” [58]拜占廷学者泰奥菲拉克特(Théophylacte Simocatta)著录达头可汗致东罗马皇帝的信中提及“突厥拜火,亦敬空气水土,然仅奉天地之惟一造化主为神,以马牛羊祀之,并有祭司预言未来之事。”[59]不论是西方还是东方的史料,我们均从中可见西突厥人事火、敬火。沙畹在参考《柏朗嘉宾蒙古行纪》后发现,“突厥巫师使罗马使臣行逾火焰,谓此清净其身。”[60]可见突厥事火的最初理由,是他们认为自身不洁,火焰可以清洁他们的身体。而到了7世纪初,突厥占领粟特地区,“其西域诸国王悉授颉利发,并遣吐屯一人监统之,督其征赋”,[61]受到了粟特人的影响,西突厥开始信仰祆教。据林幹先生研究,在突厥人中,祆教仅流行于西突厥,特别是散居于中亚地区的西突厥人。[62]《酉阳杂俎》卷四载:“突厥事祆神,无祠庙,刻毡为形,盛于皮袋,行动之处以脂苏涂之,或系之竿上,四时祀之。”[63]《酉阳杂俎》明确告诉我们,突厥信仰祆教,而此处的突厥,应为统治中亚的西突厥。因此,只留下代表事火或代表祆教的图案,很可能与制作者西突厥的事火习俗及祆教信仰有关。

(二)金币中的西突厥星月符号

日月冠是西突厥可汗的头饰,同时也是萨珊国王以及祆教祭司的头饰。在萨珊银币、史君墓、安伽墓、以及花剌子模地区发现的纳骨瓮上,均有相关形象出现。小洪那海石人为西突厥泥利可汗的墓葬,作为第一突厥汗国唯一的可汗形象,其形象可以作为第一突厥汗国时期可汗形象的标准。其头上的王冠前方有日轮,下托以弯月,为日月冠形象。(图五十五)陈凌认为,西突厥可汗的可汗的王冠应源自波斯,在安伽墓中,头戴日月冠的狩猎者应为突厥王族成员。[64]关于突厥可汗的金冠,影山悦子亦有非常深入的研究。[65]

图五十五 小洪那海石人的日月冠,陈凌制图

但除了日月冠之外,西突厥汗国还有一种星星和月亮组成的符号。这种星月符号上面是星星,下面是向上弯曲的新月,组成方式与西突厥的日月冠极为相似,可能是由西突厥的日月冠演变而来。根据Babayarov和Kubatin的研究,西突厥硬币的一个重要特征是用新月和星星代替了出现在类似的拜占庭硬币上的十字架,这在古代突厥人和中亚其他民族的世界观中占有重要地位。[66]在中亚曾发现过一些铜币,为西突厥汗国时期制作。这些硬币不仅仅是复制了拜占庭钱币,而是在此基础上加入了突厥元素。[67]

巴彦诺尔中发现了多种不同类型的仿制金币,其中一些混合了多种要素的金币传达出这批金币的制作地点和源头的信息。墓中编号为No.269(图四十九)、No.248(图五十)、No.266(图五十一)的仿制钱币型金片,[68]能够直接证明这批金币的西突厥血统。根据笔者在博物馆实拍的高清图片,可以发现这几枚金币半身人像头顶上方均有星月符号,这在考古报告和前人的研究中均未提及。这三枚金片用特制的模具制成,笔者认为,这几枚金片可能不是西突厥用于流通的货币,但正如学者们所述,与拜占庭钱币有很重要的联系,在此基础上,添加了突厥的元素。正如Babayarov和Kubatin在文中举的例子一样,西突厥汗国的硬币不仅仅是复制了拜占庭钱币,而是在此基础上加入了突厥元素,例如图五十六的西突厥硬币,模仿了拜占庭钱币上的帝后双人像,但是肖像和服饰则变更为了突厥样式,Baratova认为其中可敦的头冠可能与Umay女神有关。[69]在左侧披发突厥可汗顶部,就存在着这样的西突厥星月符号。

图五十六 带有星月符号的西突厥硬币与其拜占庭金币原型,Babayarov制图

图五十七 萨珊金币仿制品,史铁棒墓出土

在固原史铁棒墓中,亦发现过一个金币,上刻有侧身的肖像。(图五十七)根据罗丰的描述,这枚金币为单面打押,较为厚重,上有一穿孔,中有一王正侧面肖像,其头戴城齿状王冠,高鼻深目,脑后有一束卷发,耳有一坠,颈佩项圈。斜披二带,周有一圈铭文,铭文多已残,属萨珊金币仿制品,直径2.5厘米,重7克。[70]罗丰认为,该金币只有肖像,没有拜火教祭司,且王冠上没有新月托球的装饰物,是因为该金币为阿拉伯人占领萨珊地区以后制作的缘故。[71] 但仔细观察可以发现,在肖像右边,亦有星月符号。从币面上的星月符号来看,巴彦诺尔墓中的No.269、No.248、No.266的钱币型金片,以及固原史铁棒墓中的仿制萨珊金币,很可能为西突厥在中亚统治时期制作的钱币。西突厥制作的钱币沿着绿洲丝绸之路和草原丝绸之路,最终分别到达了固原和漠北草原。

前文已经提到,巴彦诺尔墓中还发现了几枚与娜娜女神有关的金币。前文介绍的No.278号金币(图三十五),根据笔者在前文中的研究,这枚金币正面与塔吉克斯坦7-8世纪时的Kalai-Kakhkakha II遗址及片治肯特遗址壁画上的娜娜女神有非常多相似之处,制作者将金币上阿纳斯塔西乌斯或早期查士丁尼一世的头像,改造为娜娜女神的肖像。

图五十八 Kalai-Kakhkakha II遗址重新复原后的娜娜女神壁画

Katsumi Tanabe在认真研究并复原Kalai-Kakhkakha II遗址的娜娜女神后,发现一个重要的细节——壁画上的骑狮娜娜女神脚踩马镫(图五十八)。他通过对比研究认为,7、8世纪粟特地区的骑狮娜娜女神是东西方交流的产物,粟特地区娜娜的两条腿是侧面画出来的,而不是像贵霜硬币上的娜娜女神那样,在正面绘制出两条腿。这种风格上的差异显然是因为粟特人开始使用马镫带来的。而娜娜女神脚踩马镫,体现了东方的元素,这个独特壁画的出现很有可能是受到西突厥迁徙至中亚的影响,或是粟特与中国的文化交流导致。[72]这些钱币上女神的冠饰与这幅壁画上的冠饰如出一辙。这时的河中地区为信仰祆教的西突厥控制,这也是金币上出现祆教神祇娜娜女神最可能的原因。

这枚金币背面仿制了拜占庭索里得,则体现了西突厥金币与拜占庭金币之间千丝万缕的联系。更有趣的是,这枚金币背面的十字架两侧添加了两枚八芒星,在十字架与台阶中间刻画了一个月亮。虽然骷髅地十字架两旁有八芒星的情况非常少见,但真品拜占庭索里得确实也出现过背面的十字架两侧添加了两枚八芒星的情况,或许与外贸用减重金币有关。不过,在中间又添加了一个月亮,则是第一次发现。根据乌兹别克斯坦历史学家Babayarov和Kubatin的研究,西突厥硬币的重要特征是用新月和星星代替了出现在类似的拜占庭硬币上的十字架,但这枚金币上同时出现了十字架、新月及两颗八芒星,与西突厥星月符号的组合方式完全不同。笔者认为,金币背面中心的月亮,可能与其两边的八芒星无关,更可能和正面的娜娜女神有关。

从苏美尔地区到波斯阿契美尼德王朝再到贵霜统治下的巴克特里亚,娜娜女神始终与月亮有重要的联系,新月则逐渐成为了与娜娜女神形象有关的重要元素。[73]但到了6-8世纪的花剌子模与粟特地区,娜娜成为了一位美貌端庄的四臂女神,其中一手持月。[74]这枚金币制作于这一时期的粟特地区,但正面只刻了女神的肖像,无法将重要的四臂形象与月亮表现出来,因此在背面增加了与娜娜女神有关的重要元素——新月。

郭云艳在文中提到吐鲁番发现了一枚与No.278上人物形象完全一致的钱币型金片TAM222.21(图五十九)。[75]根据考古报告,发现这枚钱币型金片的M222墓葬属唐西州时期。[76]这枚钱币型金片在唐西州时期的吐鲁番发现,可能是由于商贸往来,由中亚的商人带来的。这也为No.278号金币的研究提供了重要的新证据。

图五十九 吐鲁番阿斯塔那TAM222.21金片

巴彦诺尔墓中另外一枚打制钱币型金片No.271(图四十三)上的人物肖像与No.278相似,亦可能为娜娜女神的形象,但在女神头部肖像左边,则又添加了一个十字架,表明了钱币型金片混合了拜占庭索里得的部分特征与中亚的本土元素,在图五十九的西突厥流通钱币中,肖像旁边也出现了十字架,因此,这片钱币型金片亦符合西突厥的制币风格。

图五十九 左侧带有十字架的西突厥硬币

因为巴彦诺尔墓中发现的这批仿制金币及金片并非用于流通,所以与西突厥的钱币还有很多不同。但这批仿制钱币的中的大部分应该来自西突厥,应无疑问。

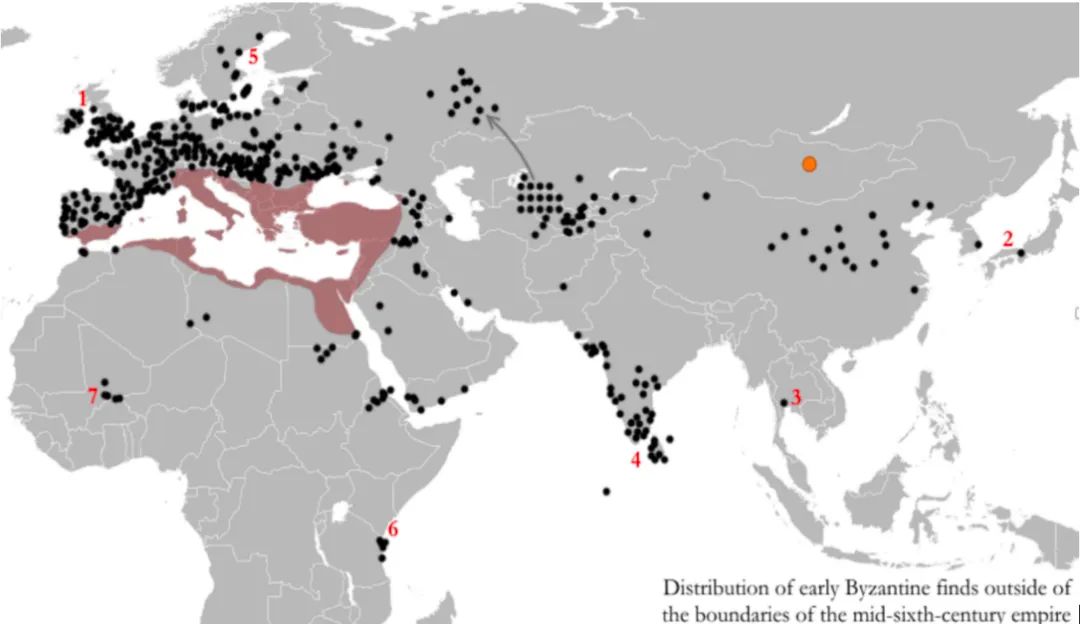

笔者在一个钱币研究的网站上发现了一幅拜占庭钱币出土地点分布图(图六十),直观的反映了拜占庭及仿制拜占庭钱币的出土地点,可见除欧亚草原以外,欧亚非三大洲,东端远至日本,南端远至非洲的赤道地区,乃至印度洋上的岛国,均发现了拜占庭金币的影子,可见拜占庭金币流通范围之广,而关于仿制拜占庭钱币的制作地点,则更加难以判断。通过前文的分析,笔者认为墓中部分钱币的线索指向西突厥汗国。由于西突厥的领土广大,我们仍需进一步证明这批金币的更精确制作地点。

图六十 拜占庭钱币的出土地点

林英发现,7-9世纪拜占庭金币仿制品流入中国,而拜占庭帝国本国禁止仿制钱币,可见仿制地点另有出处。她进一步考察了九姓胡对这些仿制品的使用,感受到粟特社会对拜占庭文明的推崇,认为中国境内的仿制拜占庭金币的来源是粟特地区。[77]

在前文的研究中发现,巴彦诺尔墓金币的特殊性在于部分金币上的图像与粟特地区发现的图像相似。笔者发现,在片治肯特的遗址中,发现了多种与巴彦诺尔墓几种金币类型一致的金币和仿制钱币型金片。腊丝波波娃(Valentina Raspopova)对片治肯特遗址发现的仿制金币与做了总结性的研究,她收集了1947-1995年在片治肯特发现的金币和仿制钱币型金片,共八枚。而更有趣的是,她认为这些仿制金币和钱币型金片都或多或少类似于拜占庭的原型,并在不晚于公元629年的时候复制了这些硬币,这与巴彦诺尔墓金币的时间界定也极为一致。而片治肯特这些仿制金币和钱币型金片大多数发现于寺庙和富商贵族的私人住宅中,而在墓中发现的硬币,其中一枚甚至发现于一个陶工的墓葬里。[78]可见在粟特地区这种金币和金片并不罕见,而中国和蒙古发现的仿制拜占庭金币和钱币型金片则几乎均见于高级别贵族的墓葬中。可见在片治肯特,仿制金币和钱币型金片跟中国及蒙古相比更为常见,因此也更有可能是仿制金币和钱币型金片的产地。

但粟特地区的其他遗址中,亦发现了类似的仿制金币和钱币型金片,[79]并不能因为片治肯特出土的金币与巴彦诺尔墓出土的金币有许多相似之处就能证明片治肯特是巴彦诺尔墓出土钱币的制作地点,就我们现在掌握的资料,只能说粟特地区是巴彦诺尔墓出土金币的制作地点,没有资料能够将制作地点进一步缩小范围。

在巴彦诺尔墓西北部约30公里发现的额布根图布拉西(Өвгөнтийн булш)墓中,我们同样看到了疑似粟特地区制作的金片。前文中提到,巴彦诺尔墓和仆固乙突墓中均未发现墓主人的遗骸,而这个墓葬恰恰是符合中文史料中铁勒人葬俗的一个墓葬。《隋书·铁勒传》记载,“其俗大抵与突厥同...死者埋殡之:此其异也。”[80]该墓葬位于蒙古国布尔干省布热格杭盖苏木(Булган аймаг Бүрэгхангай сум),发掘于1983年,墓中发现一具骸骨,陪葬有一匹马和一条狗以及各类物品,[81]其中最引人注目的是一个钱币型金片。根据图六十一所示,这枚金片上绘一正面人像,人物蓄络腮胡子,头上扎着头巾,人像周边有辛威廉所说的“无意义的似粟特字母”,外围一圈为联珠纹。上下两侧有小孔,可能是缝在衣服上的。这枚添加了许多粟特元素的金片的原型可能是拜占庭福卡斯一世金币正面肖像,从联珠纹和“无意义的似粟特字母”这些因素来看,这枚金片的粟特属性更为强烈而直接。而头上缠的头带、发型和络腮胡子,与前文所引图中的撒马尔罕大使厅壁画中的祭司造型亦十分相似,因此这枚金片产自粟特地区,应无疑问。

巴图宝力道认为,这枚金片所在的墓葬即为铁勒贵族墓葬,很可能是仆固部的墓葬。[82]这枚金片的出现,让我们对巴彦诺尔墓金片的粟特来源有了新的证据。而作为权力象征带有肖像的金片也出现在这座墓葬中,可见这一时期铁勒对这种金片需求之旺盛。前文中还提到,与巴彦诺尔墓中的No.278号金币造型几乎完全一致的金片在吐鲁番出土,可见这些金币和金片很有可能是粟特商人沿着绿洲丝绸之路到达吐鲁番,再走上草原丝绸之路,将这些金片输送到漠北地区。

图六十一 布尔干省布热格杭盖苏木出土的钱币型金片

图六十二 拜占庭福卡斯钱币,洛阳安菩墓出土

在巴彦诺尔墓中,No.276号“骡子”金币的正面的原型即为福卡斯金币,No.244号钱币型金片的原型亦有可能是福卡斯一世金币,加上这枚钱币型金片,漠北地区已发现三枚福卡斯金币仿制品。

无独有偶,从漠北迁往中原地区的洛阳安菩夫妇墓中,亦出土了一枚福卡斯金币(图六十二)。这枚金币正面为福卡斯半身像,能识别的文字为福卡斯的名字“FOCAS”,背面中央是带翼的胜利女神像,边缘铭文部分不清,自下而上的拉丁铭文应为“(VI)CTORIA”,即“胜利”之意。[83]在安菩的右手中,紧握着这枚金币。这枚金币呈不规则的圆形,直径2.2厘米,重4.3克。[84]从重量和外型来看,这枚金币没有剪边,很可能是一枚福卡斯金币真品。从墓志来看,安菩家族是先到漠北地区,在唐朝击败东突厥的战争后来到唐朝的。[85]因此,他墓中发现的这枚福卡斯钱币,与漠北地区的福卡斯金币仿制品很可能来源相似,是从粟特地区来到漠北地区,后又随安菩家族南迁,最终在其位于洛阳的墓中发现。安菩是安国的粟特人,其妻何氏亦为出身何国的粟特人。可见来到漠北地区的拜占庭金币,确实与粟特人有密切的关系,可能是由粟特人沿草原丝绸之路带到漠北地区的。

关于中亚地区仿制拜占庭金币和钱币型金片的制作者,Zeimal提出了一个观点。在中亚地区发现的仿制拜占庭钱币型金片中,只有一枚带有明显的基督教宗教符号,是在当地用于宗教祭祀的房屋遗址中发现的,而另一枚则没有了拜占庭式的十字架。Zeimal认为,是那些被迫移居到粟特地区的景教徒,敌视拜占庭皇帝,因此,他们改造了索里得上拜占庭皇帝的肖像。[86]所以,仿制拜占庭金币和钱币型金片的制作者可能是中亚的景教徒。但这种观点也有其局限性,如果是迁徙到中亚的景教徒制作的,那么不太可能将中亚本土宗教的神刻在仿制的金币和钱币型金片上,也难以解释在中亚本土的宗教场所发现这些金币的合理性。因此,笔者还是倾向于认为,这些金币中的大多数是本就居住在中亚的粟特人制作的。

除上述金币和钱币型金片之外,巴彦诺尔墓中还发现了大量拜占庭金币及仿制拜占庭金币。我们没有直接证据可以证明巴彦诺尔墓中发现的其他金币亦为西突厥汗国制品,那些没有体现西突厥文化因素的钱币,亦有可能从其他来源获得。例如墓中发现的附着有金环的金币,在欧亚草原各地的墓葬中均有发现,是这一时期欧亚草原上游牧民族流行的饰品制作方式,在塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、乌克兰等地发现的墓葬中均有出现。[87]被称为“骡子”(mule,指不同类型钱币的正反面混合出现在同一钱币之上)的拜占庭钱币仿制品亦然,在匈牙利、罗马尼亚的游牧民墓葬中,[88]乃至甘肃陇西的墓葬和西安何家村唐墓,均发现了“骡子”仿制品,[89]关于这些钱币,我们很难判断为何地制造,不能排除是更靠近拜占庭帝国的游牧部落或政权仿制的。但是能够拥有并制作种类繁多金币的政权,依然最有可能是西突厥汗国,制作这些金币的地点,最有可能是粟特地区。

来自中亚的仿制拜占庭金币,是如何从中亚来到漠北的呢?

6世纪末到7世纪中期,突厥汗国曾长期控制粟特诸国,此后直到8世纪前期,突厥部族还和那里有着密切的政治联系。粟特人与突厥人通婚、杂居,在突厥汗国享有较高的政治地位。粟特文化和突厥文化之间互相交流,进而相互渗透。粟特人在中原与突厥之间的经济与政治交往中扮演重要角色,大量粟特人经突厥由北向南进入内地并定居下来。粟特人的经商和移民促进了中原与突厥之间的物质文化交流。铁勒、突厥等游牧民族直接处于通向东罗马(拂菻)、波斯的交通要道上。突厥与波斯、拜占庭之间,波斯史料记载了两国间的丝绸贸易谈判,拜占庭史料中记载了两国间的遣使。粟特人与突厥等北方游牧民族有着密切的商业关系,文献资料与石刻图像资料都表明,突厥、吐谷浑等游牧民族充当着粟特商人东来西去长途贩运的保护者,粟特人在这些地区频繁的商业活动,会导致金银钱流人草原地区。近代考古发现证实了这一点。前苏联考古学家吉谢列夫《南西伯利亚古代史》记录的突厥墓葬中即有东罗马金币、波斯萨珊银币和汉地的铜币在其境内通行。[90]巴彦诺尔墓为羁縻府州时期铁勒仆固部领袖的墓葬,在这时西域和漠北地区均在唐朝统治之下,交流亦未曾断绝。在回鹘都城哈拉巴拉嘎斯(Хар Балгас,又名斡耳朵八里Ordu-Balik),即羁縻府州时期的回纥部所在的瀚海都护府,后改为安北都护府,曾出土过大唐安西阿史夫人壁记,根据壁记上的文字记载,阿史夫人“心玄万里,身住幽停。在于西门,三代王孙。”[91]可见这位阿史夫人从西域的安西都护府来到漠北地区,同时亦可证明这一时期漠北与西域交通畅通无阻。此外,根据仆固乙突墓志,“俄以贺鲁背诞,方事长羁,爰命熊罴之军,克剿犬羊之众。公乃先鸣制胜,直践寇庭。”[92]可见阿史那贺鲁造反时,乙突率仆固部直插西域,为唐军克敌制胜立下汗马功劳,与阿史夫人壁记一样,亦可证明此时西域至漠北线路的通畅。

关于具体的路线,7世纪初,隋朝裴矩撰写《西域图记》三卷,全书已经亡佚,只有序得以保存,使我们得以窥见当时丝绸之路的盛况。根据裴矩的记载:

发自敦煌,至于西海,凡为三道,各有襟带。北道从伊吾,经蒲类海铁勒部,突厥可汗庭,度北流河水,至拂菻国,达于西海。其中道从高昌,焉耆,龟兹,疏勒,度葱岭,又经钹汗,苏对沙那国,康国,曹国,何国,大、小安国,穆国,至波斯,达于西海。其南道从鄯善、于阗、朱俱波、喝盘陀,度葱岭,又经护密,吐火罗,挹怛,忛延,漕国,至北婆罗门,达于西海。其三道诸国,亦各自有路,南北交通。其东女国、南婆罗门国等,并随其所往,诸处得达。故知伊吾、高昌、鄯善,并西域之门户也。总凑敦煌,是其咽喉之地。[93]

可见当时从敦煌出发到西海的商业路线共有3条,分别是北道、中道和南道。而从中亚到漠北的路线,可以经北道从西突厥可汗的王庭碎叶(今吉尔吉斯斯坦托克马克阿克贝希姆遗址),经由蒲类海铁勒部,从这里就可以与漠北的铁勒诸部连接;亦可从康国,曹国,何国,大、小安国等粟特城邦经苏对沙那、葱岭、疏勒、龟兹、焉耆、高昌前往漠北;当然也可经南道,从护密,吐火罗,挹怛等地经葱岭到喝盘陀、于阗、鄯善,最后到达敦煌再行前往。

当然,前文中也提到,我们尚不能确定所有金币均为中亚仿制,有些金币和钱币型金片也可能是更靠近拜占庭帝国的政权仿制。1973-1974年,在北高加索西部的库班河上源,发掘了莫谢瓦亚·巴尔卡墓葬群及其东面的墓葬群,出土了多种来源的丝绢。其中中国产品约占23.9%和9.4%;还发现了汉文文书和以唐人骑马图为内容的绢画,断代为8-9世纪,反映出在这一时期高加索地区与中国有一定规模的商品交流。在西突厥汗国灭亡后,阿拉伯地理学家伊本·胡尔达兹比赫在其著作中提到了一条拉赞尼亚的犹太商人经商的路线,大体相当于北道。这条商路从拜占庭经由东斯拉夫诸部,到达可萨突厥的首都阿得尔,从阿得尔的河口上船渡过里海,到达里海东南岸的戈尔甘,经由花刺子模到今阿富汗北部的巴尔赫(Balkh),从这里通过粟特地区,越过锡尔河,经过突厥诸部占领的地方,到达回鹘人的领地,最后再进人中原地区。这条商路之所以要绕道花刺子模和粟特地区,是由于西突厥汗国灭亡后,突厥各部落在中亚北方草原上各自为政,经常劫掠来往商旅,因此裴矩所记载的那条直接从咸海北部草原地带行走的道路在此时不太安全。中亚河中地区的粟特商人同样也活跃在这条商路上。[94]因此,墓中的部分金币亦有可能是粟特商人经由此路带入漠北的。

接下来我们将史料与墓中的考古发现结合来看。在吐鲁番发现了一枚与巴彦诺尔墓中No.278号金币非常相似的钱币型金片,可见墓中的部分钱币可能是经由高昌到达漠北。高昌与漠北的游牧族群关系密切,柔然、突厥、铁勒等游牧民族政权强大时,往往役属西域诸国,控制着中西交通贸易。如麴氏高昌时期,“然伯雅先臣铁勒,而铁勒恒遣重臣在高昌国,有商胡往来者,则税之送于铁勒。”[95]高昌境内对商胡往往以银钱的方式征收商税,在对游牧民族政权进献时,银钱不可避免会进人这些地区。[96]与此同时,金钱也不可避免的进入漠北草原地区。

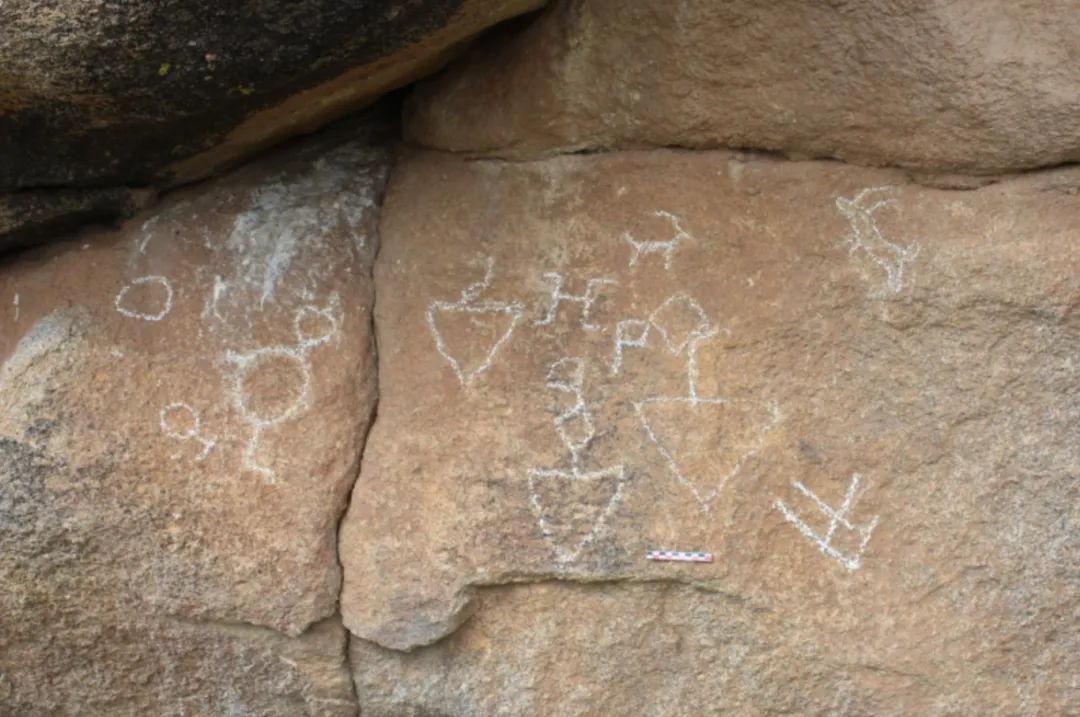

而如果我们再结合墓葬中的其他物品来看,例如巴彦诺尔墓和仆固乙突墓中均发现的木俑,我们会发现这些物品是河西地区的风格,河西地区的中心是凉州,即今天的武威,我们发现武威市天祝县发现的武周时期慕容智墓中的木俑与之极为相似,在凉州同样有大量的粟特人分布,[97]因此,墓中的金币也不能排除是粟特商人从凉州地区贸易而来。在第一突厥汗国时期,“时突厥木汗可汗假道凉州,将袭吐浑,太祖令宁率骑随之。”[98]可见在第一突厥汗国时期,漠北与凉州的交通路线就非常顺畅。在陈子昂在《燕然军人画像铭并序》中也提到,“天子命左豹韬卫将军刘敬周发河西骑士,自居延海入以讨之”,[99]给我们提供了一条更为详细的从河西出发,经居延海到漠北的畅通线路。这条路也即居延道,居延道指从甘州(张掖)至漠北之路。大致路线为从甘州北行,西北出峡口,沿弱水(额济纳河)至居延城。[100]这条路在六、七世纪保持畅通,长期以来都是漠北与南方交流的重要线路。而在居延海到图勒河流域遗迹巴彦诺尔墓、仆固乙突墓的连线上,恰好会经过蒙古国的巴彦洪戈尔省北部的群山。在这个区域,蒙古考古学家发现了大量刻有突厥及铁勒各部徽记的岩画(图六十三)、石围墓和草原石人。巴图宝力道认为,这里是唐朝征发铁勒各部士兵前往西域的必经之路。[101]此处发现的遗迹恰好与文献中记载的路线相合,足以证明此地是河西地区与漠北地区交通路线上的重要节点。

图六十三 巴彦洪戈尔北部山区中岩画上的徽记,突厥-回鹘时期,巴图宝力道摄

最后我们总结一下金币的流传路线。根据吐鲁番地区发现的钱币型金片来看,吐鲁番是金币从中亚到漠北地区的一个重要节点。因此,金币可能是由粟特城邦经苏对沙那、葱岭、疏勒、龟兹、焉耆、高昌进入漠北。当然,我们也不能排除金币是沿丝路北道,从西突厥可汗的王庭碎叶经由蒲类海铁勒部到达漠北的。如果以墓中的河西风格木俑为线索,我们还可以找到一条从中亚沿北中南三道任意路线到达敦煌,再到凉州,经过居延海、巴彦洪戈尔、最终到达图勒河流域的线路,当然也可能从敦煌直接经居延海进入漠北。由于草原地带大部分地区均可通行,很难确定一条绝对准确的线路,因此我们描述的也只是金币大致上的传播线路。依据洛阳安菩墓中发现的福卡斯金币来看,拜占庭金币及仿制品是由粟特人从中亚带到漠北地区的,最后到达洛阳。除此之外,茹茹公主墓中的拜占庭钱币亦有可能是从漠北流入中原的。可见,还有一些拜占庭金币又从漠北地区来到中原,在从漠北南下的粟特人和游牧族群贵族墓葬中发现。

六、金币的用途

关于巴彦诺尔墓中的钱币研究有许多,此前虽然得出了不少有价值的结论,但巴彦诺尔墓中一次发现了四十余枚钱币,与国内各墓的情况完全不同。因此不能完全照搬套用,而需要依据考古报告的描述进行仔细分析。之前对于钱币的分析主要集中在拜占庭钱币还是仿制品上,林英认为这是“权力的肖像”,是在“极力效仿可汗的威仪”。虽然林英的研究很有启发性,但具体到这座墓葬,关于钱币的不同用途,笔者将试行分析。

巴彦诺尔墓发现于漠北草原,是一个游牧部落首领的墓葬。关于拜占庭金币在公元500-700年间欧亚草原游牧部落中的用途,A. Gandila进行过较为深入的分析,他认为,进入草原地区的拜占庭金币,一些被熔化以生产珠宝,其他的被包括在埋葬组合中,许多被作为“贮存财富”,或作为祭品,用以贮藏和埋葬。[102]笔者发现,巴彦诺尔墓中发现的金币,基本符合Gandila总结出的几个用途。

首先,关于钻孔的问题,郭云艳综合研究了剪边和穿孔的拜占庭金币,她发现拜占庭金币、仿制品普遍存在剪边和穿孔现象,这对于分析推测其制作与用途极为重要。她认为,若将不同地区发现的金币和仿制品上的穿孔加以对比,便可得出不同地域饰物特征的差异。如中国发现金币的穿孔位置多种多样,有单孔、双孔、三孔、四孔,且位置变化较多,蒙古国发现的金片则多为上下左右四个极小的孔,印度地区发现的金币和仿制品则是两个位置相邻的孔。这些穿孔位置的差异,展现的是不同地区在使用其作为配饰时的文化差异。[103] 而关于不同钻孔的不同用途,笔者发现,钻孔的大小有区别。No.244、No.267的钻孔明显较大,应划归一类。这类钻孔较大的金币和钱币型金片,与No.270、No.272这两枚铸有圆环的钱币,应该都是作为项链或挂件使用的。而巴彦诺尔墓中上面有上、下、左、右四个小孔的金币,可能是缝在衣服上的。例如乌克兰的Malo Pereshchepyne遗址,同样发现了打孔在类似位置的四孔金币做成的饰品。[104]同样,上面有一个或两个小孔的薄钱币型金片,亦为缝制在衣服等处所用的饰片或与马具有关。例如在阿瓦尔汗国,穿孔金币被放置在左肩或右肩的区域,这清楚地表明阿瓦尔妇女喜欢将拜占庭硬币附在她们的衣服上。当它们出现在男性的墓中时,它们与军事装备或马具有关。[105]笔者的这一发现与巴彦诺尔墓考古报告中的观点基本一致。 [106]此外,墓中发现了几枚金币钻孔的位置均在中间,应该不是用于佩戴的装饰品钻孔的常规位置。这个问题依然很难弄清楚,但笔者认为这么多在中间打出的与装饰性习惯不同的孔洞,可能并非用于装饰。但具体是做什么功能,可能仍需进一步研究。

而在钱币上钻孔,将拜占庭金币作为挂件或缝在衣服上,并非游牧民族和粟特人的专属,在拜占庭帝国本土,亦发现不少类似的情况。Henry Maguire研究了这一问题,认为在拜占庭帝国,人们将钱币穿孔、打洞,作为护身符(amulet)挂在身上或附在衣服上。[107]笔者认为,在草原民族本就喜欢黄金的前提下,在粟特地区、欧亚草原以及中原的墓葬中发现的作为装饰品的钻孔金币,可能就是墓主人生前佩戴的护身符。

另外,关于发现的这批金币和钱币型金片,考古报告中有一条重要的信息被学者们忽略了。根据考古报告的描述,木棺南侧放着丝绸袋里包裹的金、银、铜币。[108]考古报告中没有提到任何银币和铜币的细节,均为金币和钱币型金片。而最重要的是,这些金币和钱币型金片全部放在一起。因此笔者认为,无论这些金币和钱币型金片在墓主人生前的用途如何,在这里均代表了一种贮藏货币的功能。而墓中发现的其他金器及金饰,则如Gandila所述,不能排除是用墓主人得到的金币所熔铸而成。

关于这些钱币的商业功能,业师李锦绣研究萨珊银币时,关注到了萨珊银币在漠北的流通。2015年,蒙古国立博物馆新入藏萨珊银币200枚,银币打制时间为5-6世纪,从卑路斯1世(457-484年)至库斯老1世(531-579年)。这些银币是从其国公民G. Zandankhuu手中购买的。而他又是1990年在后杭爱省(Arkhangai)从一个住在海尔汗苏木(Khairkhan soum)的牧民手中买的。这个牧民偶然发现并挖出了一个从地面露头的丝绸袋子,里面有400枚银币。博物馆只买了200枚,其中有卑路斯1世(457-484)16枚,卡瓦德1世(488-496年),(498-531)33枚,库斯老1世(531-579)150枚。奥特巴特尔认为,这些银币为5世纪突厥帝国时期铸造,更可能是在回鹘帝国时期进入蒙古。因为回鹘和中亚粟特人关系密切,给了他们商业特权。除了丝绸之路上商业贸易,粟特还在宗教和文化发展上起了很大作用。但是,这些银币并不是蒙古发现的唯一钱币,拜占庭金币也在匈奴墓葬中发现。这表明居住在蒙古的游牧人和中亚保持了广泛的商贸和文化联系。她研究认为,随着草原丝绸之路的发展,粟特人将银币输入至内陆欧亚草原游牧部落,并使之货币化,中亚的商业民族粟特商人是萨珊银币东传的主要输入者。北齐、北周和隋唐时期,粟特人广泛活跃于突厥、铁勒等游牧部落中,以自身携带的银币作为支付手段和价值尺度,促进了丝路贸易的繁盛,也将银币行用范围扩展到草原游牧部族,进而弥漫于欧亚草原。[109]笔者赞同导师关于萨珊银币可以在草原流通的观点,但笔者认为,这并不意味着巴彦诺尔墓的仿制萨珊金币制作的目的也是在草原流通。金币和银币的价值以及稀缺性都完全不同,金制品在草原一直代表着至高的权力,墓中仅复制火坛一面的金币是刻意为之,很难想象这样的金币会在草原用作流通。

郭云艳在阿斯塔那M222号墓中发现了与No.278形象一致的钱币型金片(图五十九),她认为,新疆吐鲁番出土的这枚金片证明在新疆或者中亚地区存在着与蒙古突厥贵族墓出土的同种类型的仿制金币,而这类金币在各地的流传和再仿制说明它们具有较强的流通性,也就是说在中亚的某个地区,会专门制作、使用这种具有双面不同印模、品质较高、从外观上具有拜占庭金币特征的仿制金币用于商贸交换。[110]阿斯塔那M222号这枚金片属唐西州时期,[111]笔者赞同郭云艳的看法,并进一步认为,巴彦诺尔墓中的大部分金币应系商人通过商贸交换,从西突厥汗国逐步到达漠北。玄奘在《大唐西域记》中提到,西突厥汗庭所在的素叶水城(碎叶城)“城周六七里,诸国商胡杂居也”,[112]这些商人通过丝绸之路从西突厥来到吐鲁番,再踏上草原丝绸之路到达蒙古高原,带来了他们随身携带的货币。

最后,我们对金币的商业功能进行梳理。一些金币和金片在中亚制造和仿制,在中亚和绿洲各国,同时起到货币和财富、权力的象征的功能。根据玄奘的记载,各个绿洲国几乎均用金钱、银钱、铜钱,我们从两枚形象一致的金币和钱币型金片可以看出,其中的金钱很可能是金币和钱币型的金片。《大慈恩寺三藏法师传》卷一记载,玄奘告别高昌王时,高昌王为玄奘准备行装,并赠大量财物:“黄金一百两、银钱三万,绫及绢等五百匹,充法师往返二十年所用之费。”[113]由此可见,虽然银钱是西行途中的主要通货,但黄金和绫绢等丝织品也可作为一般等价物。银钱以文计,与黄金按两计不同。这与黄金的稀缺性以及金币的重量差别很大有关,金币和钱币型金片重量不一,且过于贵重,无法用文计数。在阿斯塔那和中亚各地的墓葬中发现的金币和金片,也说明这些金币和钱币型金片在西域也起到财富、权力的象征的功能。但进入草原地带之后,金币有去无回,货币变成了商品,交易变成了一种单向的货币交易。正如Gandila所述,如果拜占庭商人冒险进入危险的“野蛮人”世界,用钱币支付他们购买的产品,这是一种单向的货币交易。[114]这些金币和金片正是游牧民喜爱的对象,他们将这些金币钻孔、剪边,做成不同的形状,甚至回炉重铸成他们喜爱的金饰。此外,这些金币和金片在草原地区成为了财富和权力的象征,或是墓主人将一些金币带入自己的墓葬中,用作贮存财富,唯独不再具备商业功能。在中原王朝与游牧民族的交往中也出现了类似的情况,中原王朝赐予突厥、回纥等游牧政权金银、丝绸,但游牧政权一般回赠的是马、羊、貂皮等土产,罕有回赠金银的记载。因此笔者认为,金币和钱币型金片的商业功能在流通过程中存在,但进入游牧民族手中后,这种商贸功能就丧失了。

小结

巴彦诺尔墓中的金币和钱币型金片,在草原地区成为财富和权力的象征,墓主人将一些金币带入自己的墓葬中,用作贮存财富,不再具备商业功能。墓中发现的部分金币和钱币型金片体现出了西突厥汗国的特征,说明其来源最有可能是西突厥汗国,由西突厥统治下的粟特人制造而成。根据考古发现和文献记载,我们判断这些金币很可能是从中亚沿西域诸国,到达高昌地区,最后到达漠北的,当然也存在其他可能,例如有可能是从中亚到达凉州,经居延海到达漠北地区。无论如何,均可反映出这一时期草原丝绸之路的繁盛,以及粟特人与漠北游牧族群关系之密切。

徐弛著:《声闻荒外:巴彦诺尔唐墓与铁勒考古研究 》,北京:社会科学文献出版社,2023年9月。

编者按:本文经原作者授权审核后发布,原文引自徐弛著:《声闻荒外:巴彦诺尔唐墓与铁勒考古研究》,北京:社会科学文献出版社,2023年9月,第193-222页。