书籍资料库

山东临沂兰山区琅琊王路东汉砖室墓M1发掘简报

1997 年,为配合山东省临沂市区临西七路(今琅琊王路)施工,临沂市考古队对道路中部一座汉代砖室墓(M1)进行了抢救性发掘。该墓曾多次被盗掘破坏,但仍出土金缕和铜缕玉衣片、玉琀、铜铺首、车马器、漆器残片、陶器、钱币、龟甲等一批文物。现简报如下。

M1 位于临沂市兰山区曹王庄社区以东、琅琊王路与水田路交汇处南约30 米,西距陷泥河约1.2、北距涑河约1.3 千米,东南距汉开阳城址约4.5千米,周边均为道路、居民区等建筑(图一)。

M1 为砖石复合结构多室墓,整体修建于地上,发掘时尚存封土。墓葬南北长16.4、东西宽13.12、高5.2 米,整体结构基本沿南北中轴线对称分布,自南向北依次为左右对称的双甬道、双墓门、双前室及东西耳室、中室、双后室。墓顶的构筑:耳室为单层券顶、前室为双层券顶、后室为三层券顶;中室顶部无存,从遗存残迹看应为木板平盖(图二;彩插四∶1)。

(其他遗物发现于扰土、淤土)

M1 西墙外壁和东耳室外壁底部均使用石块垒砌。石块尺寸不一,仅经过粗加工,最长者长1.64米,西后室外壁使用的石块多达8层。

M1 残存封土总体呈缓坡馒头状,底径35、高7 米。封土经夯打,夯层厚约0.2 米,夯土以黄褐色粉砂黏土为主,掺杂大量砂粒、碎石块等。

M1 甬道呈南宽北窄的“八”字形,中间使用隔墙分为左右对称双甬道,底部平整。甬道靠近墓门处有封门砖,呈阶梯式垒砌,里高外低,偏厦形式。西甬道结构保存较完整,长5.56 米,内侧宽2.58、高2.62 米,外侧宽5.66、高1.2 米;东甬道长5.48 米,内侧宽2.62、高2.54 米,外侧宽5.22、高1.2米(图三;彩插四∶2)。

M1 有2 处墓门,根据发掘时墓门附近填土中的灰痕和4 件衔环铺首,可推测墓门应为木质结构。两侧墓门均有门框,现仅存框窝。

西侧墓门门框高2.52、宽2.34 米,框窝长0.12、宽0.8、深0.12 米;门框上沿由券砖垒砌。此外,墓门尚存封门砖,西侧墓门封门砖保存较好,呈阶梯式垒砌,最外侧高约1.2 米,向内每隔一层砖即用石灰抹缝。

东侧墓门门框高2.42、宽2.38 米,框窝长0.14、宽0.7、深0.12 米。东侧墓门封门砖外部用土夯实,上铺约2~10 厘米的石灰,封门砖阶梯式递进,摆放不甚规整(彩插四∶3、5)。

前室分为东、西前室。平面呈长方形,券顶。

东前室室内南北长4.76、东西宽2.6(南)~2.8(北)、残高3.4 米,距墓室底部2.4 米处起券,券顶已破坏。在此室墓门前出土了铁铺首衔铜环一对,铺首已朽,木门无存(图四)。

西前室室内南北长4.7、东西宽2.4(南)~2.6(北)、高3.4 米,距墓室底部2.3 米处起券,应为两层券砖,现仅存单层。木门已焚毁,灰痕中清理出土一对铜铺首衔环和铜门钉等若干。

耳室位于东、西前室外侧,均呈长方形,一层券砖。东耳室外侧使用石块垒砌,室内东西长1.94、南北宽1.88 米,距墓室底部0.74 米处起券,高1.69 米;西耳室室内南北长1.96、东西宽1.88米,距墓室底部0.74 米处起券,残高1.3 米,券顶已破坏。

东耳室东、北、南三壁有残存彩绘,但内容已漫漶不清。

中室平面呈长方形,室内东西长10.6、南北宽3.56(东)~3.7(西)米,现存高度西墙4.6、东墙5.2米。中室东西两边均外出,西部外出较长,东部较短。中室上部未见起券迹象,地面也未发现掉落的券砖,但在填土中发现大面积朽木痕迹,因此推测,中室顶部可能原为木板搭筑的平顶,后因腐朽或人为破坏而塌陷、坠落。

后室分为东、西后室,均为长方形,券顶,三层券砖。东后室室内南北长3.1、东西宽2.85(北)~2.95(南)、高3.5 米,距底部2.46 米起券;西后室室内南北长3.24、宽2.82、高3.7 米,距底部2.54 米起券(彩插四∶4)。

西后室铺地砖表面有间隔约0.5 米的木板灰痕,推测为棺床痕迹。东、西后室墙上券下走檐处各有三组南北向对称分布的砖洞,长0.48、宽0.48、进深0.24 米,推测是当时架设木构件的榫洞。填土中包含大量木炭块,推测为木构件焚烧后形成,其中东后室一块木炭块长1、宽0.14、厚0.8米,可能为木质横梁,但原有木结构难以复原。

M1 铺地砖共三层,自上而下第一、二层为东西向错缝平铺,第三层为南北向错缝平铺,其下为厚约3 厘米的石灰,再下为厚约3 厘米的木炭,木炭下为生土;东耳室墙东石块下为厚约20 厘米的夯土,夯土下为厚约45 厘米、经夯打的淤土,再下为生土;西前室后墙西铺地砖下为夯土,再下为生土。据此可推测,M1修建时地表极不平整。

各处墓壁均从铺地砖向上垒砌,较统一的砖砌法是二顺一丁;后室是在第四行丁砖上平铺四层砖后起券,榫洞位于此处的第三、四行铺砖上。

发掘过程中发现M1 至少5 次被盗掘破坏,随葬品、建筑构件等均已不在原位置,且多已破碎,在扰土、淤土中分布散乱。出土器物包括玉器、陶器、石器、铜器、金器、龟甲等。

从器物分布位置来看,西后室发现金缕玉衣片、铜缕玉衣片、陶瓦残片、陶罐、玉琀等,东后室发现玉片、陶片、耳杯等,中室发现金箔、玉衣片等;西前室发现有铜铺首衔环、陶器残片等,东前室发现铁铺首衔铜环(朽)、龟甲等。现挑选典型器物介绍。

1.玉器器形有玉衣片、玉琀。

玉衣片 2000 余片,散落于后室盗洞及墓葬填土中,分圭、璜、璧、方形、三角形、半圆形等形状。玉衣片尺寸不一,厚度多在0.35~0.5 厘米。穿孔数量不一,方形多在四角穿孔,其他形状则沿边缘走向穿孔;穿孔尺寸均为0.1 厘米左右(彩插五∶1、2)。

玉琀 1 件(M1∶67)。蝉形,青白玉,边缘有钙化,背部有一裂痕。长4.7、宽0.9~2.6 厘米(封底;彩插五∶3)。

从发掘情况看,东后室玉衣片玉质较好,钙化不甚严重,穿孔中尚存部分金缕;西后室玉衣片并非严格意义上的玉,而更接近石质,且钙化严重,部分玉衣片穿孔中尚存铜锈。

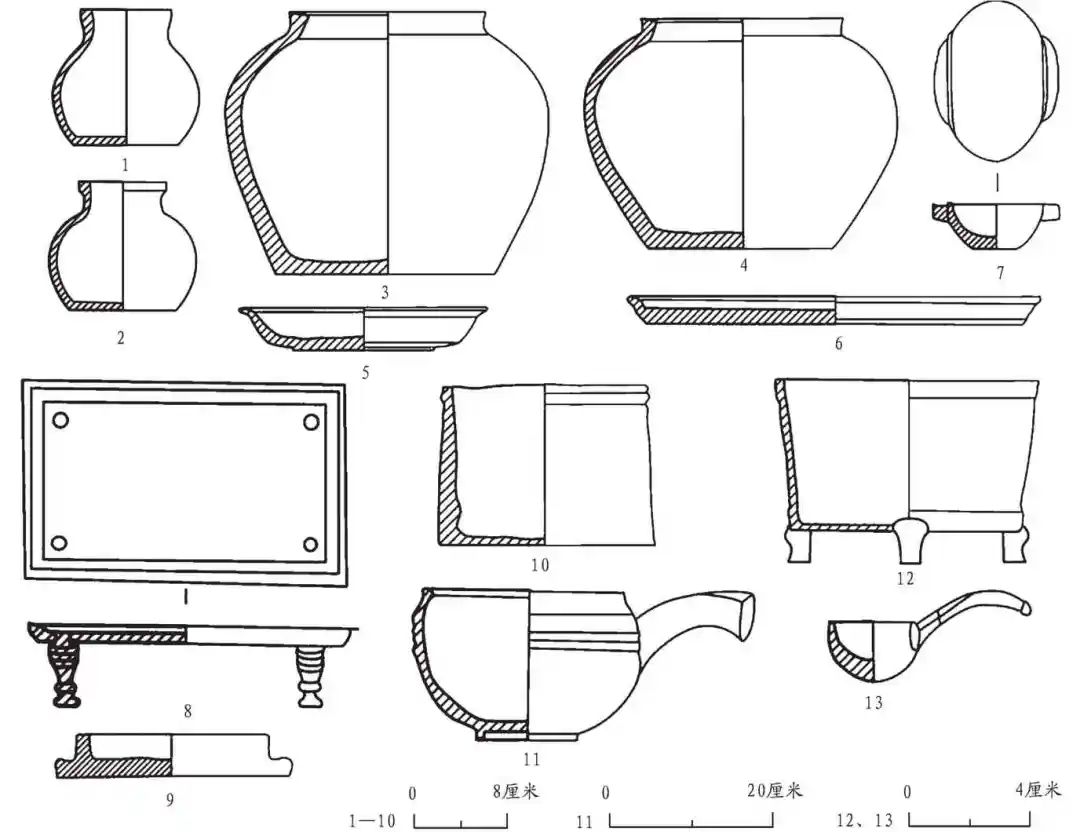

2.陶器均为泥质灰陶。器形可辨共24 件,有耳杯、案、器座、井、罐、樽、盘、魁、勺等。

罐 13 件。素面。根据口沿、腹等部位特征分两型。

A 型 9 件。直口,束颈,溜肩,鼓腹,腹部下半部分内收,平底。M1∶1,位于西后室。口径8.3、最大径12.3、底径9.4、高12、口沿厚1 厘米(图五∶1;彩插五∶4)。M1∶2,位于西后室。口径7.4、最大径12.3、底径9.2、高10.8、口沿厚1厘米(图五∶2)。

B 型 4 件。微敛口,圆肩,鼓腹,腹部下半部分内收,平底。M1∶21,位于中室。口径17、最大腹径27.1、底径18.8、高22.8、口沿厚0.8 厘米(图五∶3)。M1∶22,位于中室。口径17.4、最大腹径26.3、底径16、高20、口沿厚0.8厘米(图五∶4)。

盘 2 件。器型相似,均为敞口、折沿、斜折腹、平底,仅在尺寸有差异。M1∶11,口沿下饰一周弦纹。口径21.8、底径12、高3.6 厘米(图五∶5)。M1∶12,腹部饰两周弦纹。口径36.8、底径33.2、高2.2厘米(图五∶6)。

耳杯 3 件。形制相同,口部呈椭圆形,两侧有对称长弧耳,弧腹,平底。M1∶4,口长14.3、宽8.5 厘米,底长7、宽4 厘米,高4、耳宽1.6 厘米(图五∶7)。

案 1 件(M1∶16)。平面呈长方形,四周有凸棱。口长41、宽25 厘米,底长39、宽23 厘米,深1厘米,案板厚2 厘米;底部嵌入四足,足高8 厘米(图五∶8)。

器座 1 件(M1∶29)。直口、直腹、平底。口径16、底径19、高3.6厘米(图五∶9)。

井 1 件(M1∶17)。口沿残、斜直腹、平底,底部略大于口部。腹上部饰两周凹弦纹。口径17.6、底径18.6、高14厘米(图五∶10)。

樽 1 件(M1∶6)。微敞口,斜直腹,下部略内收,三蹄形足。口径23.5、底径2.1、腹深13.5、通高16.3厘米(图五∶11)。

魁 1 件(M1∶33)。瓢状,柄上翘,斗部圆口圆底。口径13.2 厘米、底径6.8、高10、通长22.8 厘米(图五∶12)。

勺 1 件(M1∶18)。勺尾上翘。长13.6、宽6.8、高6.4厘米(图五∶13)。

3.铜器共70 件(套)。器形可辨有铜钱、泡钉、铺首、盖弓帽、马衔镳、车軎辖、长圆铜件、弩机等。此外,尚有锈蚀严重的铜饰件19 件。铜器中仅有马衔镳M1∶13 位于西耳室底部,其余均为填土中发现。

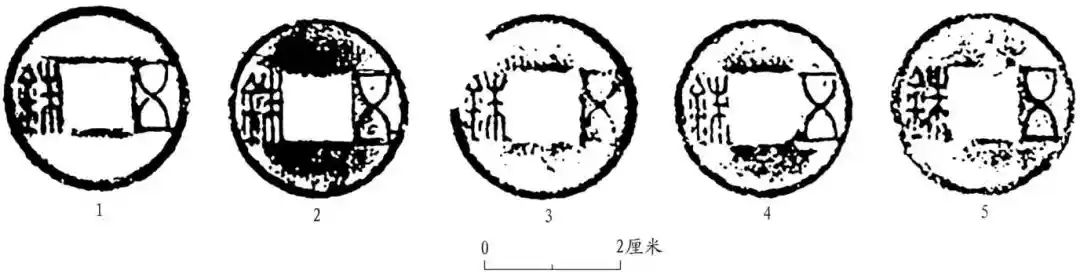

铜钱1 组(M1∶76)。均为圆形、方孔,绝大部分锈蚀严重,仅有少量可辨“五铢”面文。直径2.5~2.7、方孔边长0.8~0.95、厚0.1 厘米。M1∶76-1,直径2.75、方孔边长0.95 厘米(图六∶1)。M1∶76-2,直径2.65、方孔边长0.9 厘米(图六∶2)。M1∶76-3,直径2.75、方孔边长0.9 厘米(图六∶3)。M1∶76-4,直径2.75、方孔边长0.8 厘米(图六∶4)。M1∶76-5,直径2.7、方孔边长0.9、厚0.1厘米(图六∶5)。

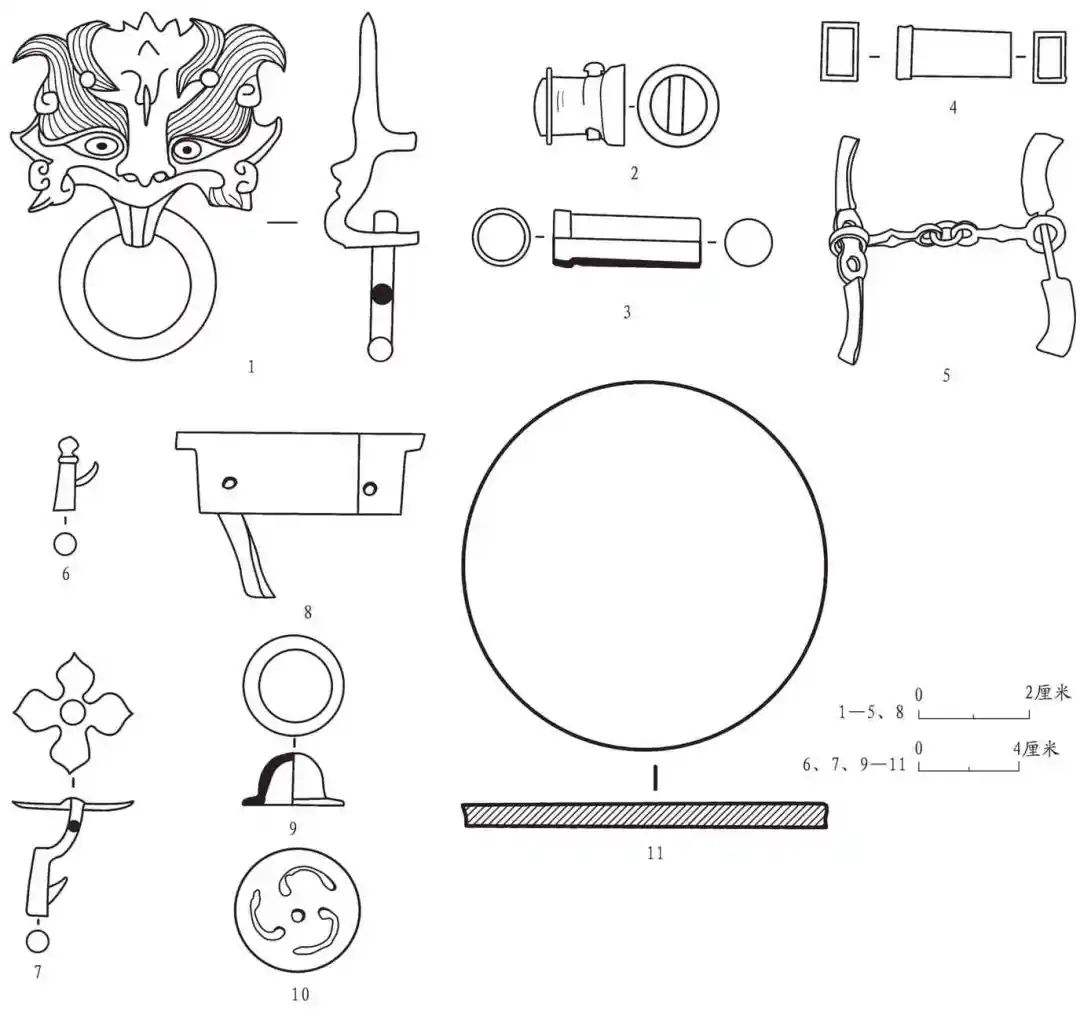

铺首 14 件。形制相同,尺寸有差异。整体为兽面衔环,兽面双目突出,双眉宽大,额部似山尖形,双耳外撇鼻下口中衔铜环。背面铆钉已朽。M1∶49,通长6.3、环径2.8厘米(图七∶1;彩插六∶1)。

车軎 3件。根据整体形状分三型。

A 型 1 件(M1∶43)。截面为圆形,整体呈喇叭形,附辖。接毂部尺寸明显大于外端,外端平面封闭。近外端处饰一周凸弦纹。辖为扁长条形,贯軎、轴后外露。軎长3.4 厘米,接毂部外径3、厚0.2厘米,外端直径2 厘米;辖长3.6 厘米、宽0.4、厚0.4厘米(图七∶2;彩插六∶2上)。

B 型 1 件(M1∶44)。圆筒形,接毂部与外端尺寸接近。素面,通体鎏金但多已脱落。軎长5.9厘米,接毂部外径2.2、厚0.2 厘米,外端直径2 厘米(图七∶3;彩插六∶2下右)。

C 型 1 件(M1∶45)。截面为长方形,接毂部与外端尺寸接近,外端平面封闭。素面,通体鎏金但多已脱落,近接毂部饰一周凸弦纹。軎长5.1 厘米,接毂部长2.3、宽1.5、厚0.2 厘米,外端长2、宽1.2厘米(图七∶4;彩插六∶2下左)。

马衔镳 4 套。形制、尺寸相同,其中三套残缺。衔为长棒形,两棒间以三个小环相连,另一端为大环;两棒中部各有一小环,环均为椭圆形。镳为厚片状,中部各有两椭圆形小环。M1∶13,衔通长8、镳通长9厘米(图七∶5;彩插六∶3)。

盖弓帽 8 件。均为圆筒形銎,銎中部有一棘爪。依顶端形状分为两型。

A 型 4 件。顶端为蘑菇钮状,圆筒形銎,銎中部有一棘爪。M1∶50,通高1.5、銎径0.4 厘米(图七∶6;彩插六∶4右)。

B 型 4 件。顶端为柿蒂形,圆筒形銎,銎中部有一棘爪;顶端与銎之间用弯曲的铜管连接。M1∶51,顶端宽2.2、通高2.1、銎径0.4 厘米(图七∶7;彩插六∶4左)。

弩机 1 件(M1∶41)。已朽,仅存机身和悬刀。机身有两处放置销轴的圆孔,直径约0.2 厘米。通长4.6、通宽3.4、厚0.8厘米(图七∶8)。

泡钉 20 件。形制相同,圆形、面鼓、素面,尺寸有差别。尺寸大者6 件。钉断裂。M1∶60,帽径3.8、高1.9 厘米(彩插六∶5 左)。尺寸小者14 件。钉断裂。M1∶61,帽径1.8、高1 厘米(图七∶9;彩插六∶5右)。

铜饰件 1 件(M1∶59)。中部平均分布三条宽0.1 厘米的卷云纹镂空,中心有直径0.2 厘米的圆形镂空。直径2.4、厚0.13 厘米(图七∶10;彩插六∶6)。

4.其他金饰件 3 件,均为金箔,其中两件长方形、一件圆形。M1∶73,圆形,边缘有破损。直径约1 厘米。M1∶74,长方形。长2.6、宽1.1 厘米。M1∶75,长方形,边缘破损。现通长1.8、通宽1.4 厘米(彩插五∶5)。

石器 镜形器1 件(M1∶71)。整体呈圆片状,材质为砂岩,一面磨光,另一面加工较粗糙。直径14.8、厚0.9厘米(图七∶11)。

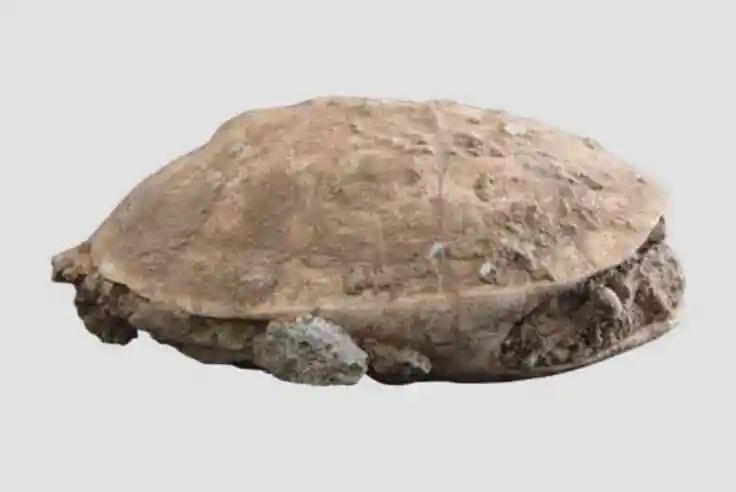

龟甲 共3 件,其中两件破损严重。M1∶53,背甲、腹甲、甲桥均保存较完整。长22.8、宽17.5、高11.5厘米(彩插五∶6)。

M1 是临沂市区经科学发掘的规模最大、规格最高的一座砖室墓,也是全国罕见的地上式砖室墓。M1 符合东平王陵山汉墓[1]、淄博金岭镇一号墓[2]等东汉早期墓葬“前堂后室”的结构特点;同时M1 已出现中室,呈现出济南长清大觉寺一号墓[3]、石家庄市北宋村一号墓[4]等东汉晚期多室墓的结构特征[5]。我们认为,M1 已出现由“前堂后室”结构向多室墓过渡的趋势,但前、中、后室间无甬道连接,其年代早于东汉晚期。

从陶器形制来看,M1 所出B 型罐与东平王陵山Ⅰ式陶罐[6]器型接近;盘M1∶11 与济宁普育小学东汉墓[7]、河北定县北庄汉墓180 号盘[8]器型接近。铺首M1∶49、盖弓帽M1∶51 分别与山东临淄金岭镇一号东汉墓铺首M1∶27、盖弓帽M1∶57[9]器型接近。出土五铢钱中,面文中“铢”字各部位间距较小、结构匀称,“朱”旁上部呈现出方折的风格,符合东汉和帝至桓帝时期五铢钱的特征[10]。

综上,根据墓葬结构和器物形制综合分析,可将M1年代初步推断为东汉中期。

2.墓主身份推测M1 因被盗扰,仅在东后室发现一段焚烧过的股骨,未见印章等表明墓主身份的直接证据,仅能从墓葬规模、结构、出土器物等作出推测。

M1 规模较大,构筑方式考究。山东地区以往发掘的东汉时期规模相当的墓葬有淄博金岭镇一号东汉墓[11]、济宁肖王庄一号汉墓[12]、济宁普育小学汉墓[13]等,均为诸侯王墓。因此,M1墓主身份应与诸侯王相当。

此外,M1 出土一批金缕、铜缕玉衣片。东汉时期,玉衣制度已经形成,即“诸侯王、列侯、始封贵人、公主薨,皆令赠印玺、玉柙银缕;大贵人、长公主铜缕”[14]。淄博金岭镇一号东汉墓、济宁肖王庄一号汉墓、济宁普育小学汉墓的发掘者根据墓葬中出土银缕或铜缕玉衣片,推测其墓主分别为东汉齐王刘石[15]、任城孝王刘尚[16]和任城王刘博或刘佗之配偶[17]。M1 情况类似,后室分东、西两部分,从出土金缕、铜缕玉衣片可断定墓内葬2 人,故其墓主也应为东汉诸侯王夫妇。

M1 位于临沂市区西部,而临沂市区东汉属琅琊国,都城为开阳,文献中有诸多记载。如《后汉书》载“琅邪孝王京,建武十五年封琅邪公,十七年进爵为王,……永平二年,以太山之盖、南武阳、华,东莱之昌阳、卢乡、东牟六县益琅邪。五年,乃就国。……京国中有城阳景王祠,吏人奉祠。神数下言宫中多不便利,京上书愿徙宫开阳,以华、盖、南武阳、厚丘、赣榆五县易东海之开阳、临沂,肃宗许之。立三十一年薨,葬东海即丘广平亭,有诏割亭属开阳”[18];《水经注》卷二十五载“沂水又南迳开阳县故城东,县,故鄅国也……后更名开阳矣……故琅邪郡治也”[19](熊会贞按:此谓琅邪国也);清乾隆《沂州府志》载“春秋哀公三年城启阳,后避汉景帝讳改开阳”[20]。根据第三次全国文物普查资料,东汉开阳城位于临沂市市区东北部,距M1 仅5 千米。因此,M1 毫无疑问处于东汉琅琊国内。

综上,笔者认为,M1 为东汉琅琊国国君及配偶合葬墓。

七代琅琊王中,死亡时间与M1 相符的有夷王刘宇(92 年)、恭王刘寿(109 年)、贞王刘尊(127年)三王,故推测,M1 墓主应为刘宇、刘寿、刘尊之一及其配偶。

3.存在问题M1 墓主为诸侯王,使用金缕与汉制不符。但诸侯王使用金缕玉衣并非个例,如河北满城汉墓[21]、河北定县40 号汉墓[22]、临沂刘疵墓[23]、河南永城僖山2 号汉墓[24]、江苏徐州狮子山楚王陵[25]等均使用金缕。满城汉墓发掘者认为是西汉玉衣制度尚未形成所致[26];定县40 号汉墓发掘者认为,诸侯王使用金缕玉衣是皇帝特赐[27]。《后汉书》载,第一代琅琊王刘京“性恭孝,好经学,显宗尤爱幸,赏赐恩宠殊异,莫与为比”[28],或许正是为此琅琊王被特许使用金缕。

M1 多次被盗掘和焚烧,造成随葬器物、人骨、墓葬结构等混乱或丢失,器物组合、葬制、中室结构、后室木构件等已无法恢复。

(附记:M1 资料整理过程中,任相宏、宋彦泉、张子晓等诸位老师曾给予指导,解放军驻临沂部队在发掘过程中给予大力协助,在此一并表示感谢。发掘人员有陈希法、李玉亭、宋彦泉、杨殿旭、吴瑞吉、刘志标;绘图人员有宋彦泉、刘志标、李健、黄坤上、侯存龙;摄影人员为宋彦泉、李健。)