书籍资料库

魏坚 郑玉|中西文化的交汇——唐朝墩古城遗址考古发现的启示

中西文化的交汇——唐朝墩古城遗址考古发现的启示

《中华民族共同体研究》2022年第4期

魏坚

中央民族大学特聘教授、边疆考古研究院院长,中央民族大学铸牢中华民族共同体意识研究基地研究员,中国历史研究院学术咨询委员会委员

郑玉

中央民族大学历史文化学院博士研究生

摘要

唐朝墩古城遗址,位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县城东北部。2018~2021年,中国人民大学与新疆维吾尔自治区文物考古研究所合作,对唐朝墩古城遗址进行了考古发掘。据考古发掘与历史文献记载可知,唐朝墩古城自唐贞观年间建城以来,历经多次战乱,沿用于高昌回鹘、西辽和元代,其废弃可能在14世纪察合台汗国时期。唐朝墩古城浴场规模较大,建筑规格较高,沿用时间较长,在此期间又历经多次修缮,其作为城市公共浴场的可能性较大。发掘出土的佛寺遗址和景教寺院遗址主体建筑年代应为唐代至高昌回鹘时期,其中佛寺遗址探沟解剖显示建于生土层之上,说明其当与唐代蒲类县古城始建年代一致。唐朝墩古城遗址的考古发现,印证了唐至元代多民族融合、多宗教共存、多文化兼容的历史事实,更为研究和阐释丝绸之路上东西文化交流、多民族融合的大一统格局形成和发展历程等问题,提供了生动而坚实的实物材料。唐朝墩古城遗址,对于我们当下探讨中华民族共同体的形成与发展过程,有着十分重要的启示作用。

关键词

唐朝墩古城 丝路北道 佛教寺院 景教寺院 罗马浴场

正文

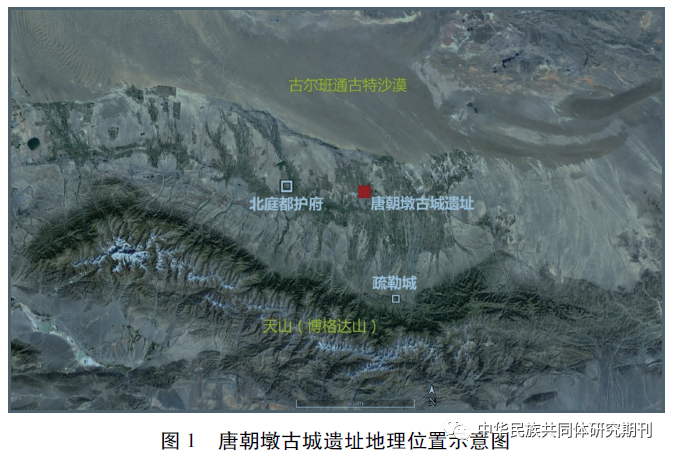

唐朝墩古城遗址,位于中国新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县,城址中心地理坐标为东经89°35′21.3″,北纬44°01′44.3″,海拔约698米。城址西距北庭故城遗址约30千米,南距汉代疏勒城遗址及天山东段博格达山约40千米,北距古尔班通古特沙漠约20千米,东距巴里坤湖约260千米。因得益于天山北麓的山前降水和天山的融雪水,在天山北麓与古尔班通古特沙漠之间,形成了一条南北宽约60公里的绿洲廊道。该区域地势平缓、水源充沛,自然环境十分优越,丝绸之路新北道自伊吾越天山后即向西穿行于此,唐朝墩古城遗址,就坐落于这条天山北麓的东西交通要道之上(图1)。

一、城址概况与考古发现

(一)城址概况

古城遗址地处奇台县城东北部水磨河西岸的黄土高台地之上,北、西、南三面城墙呈直线修筑,平面近长方形,整体北偏西约10°。北墙保存情况较好,东西宽约341米,南北长约 465米。北墙墙体厚约6~8米,残高约4米,经过多次修补,中部略偏东处现存边长约12米见方的高台,存高约5米,清代以来称“唐朝墩”,古城即得名于此。高台东西两侧各有3处马面。西墙保留北端2段总长约60米的墙体,现存2处马面,南部为民居所占;东北角台保存较为完整,近方形,东墙墙体沿水磨河西侧台地自然地势修筑,北端保存有长约20米的墙体,残高约0.5米,南部地表墙体无存,经考古钻探可知,走向不规则。南墙仅残存3段长约2~3米,高约2.5米的墙体。城址北墙外侧未被居民区覆盖的区域,经现场勘察与钻探,在距北墙约20米处挖建有护城河,并与水磨河相通,可确认的护城河河道宽约10.5米,深约1.8~2米(图2)。城址1962年被列为新疆维吾尔自治区重点文物保护单位,2013年被公布为第七批全国重点文物保护单位。文物普查工作中,在城址内采集有瓮、盆、罐、瓶、开元通宝、乾元重宝、大历元宝、建中通宝、察合台银币和双鱼纹铜镜等唐至元时期遗物,学界多考证为唐代庭州蒲类县所在。

清代《奇台县乡土志》记载,城址“东南二方有门”,即该城址应有东、南两座城门。2019年考古发掘中清理出城址的东墙门址。门址位于东墙中部偏北处,为单门道结构,宽约5.5米,包括早晚两个时期。早期墙体破坏严重,底端厚约10米,垫土层铺于生土之上,垫土层上保存有厚约0.4~0.5米的坍塌夯土堆积;晚期墙体在早期坍塌堆积上垫土铺平后重新修筑。根据地层堆积情况判断,唐代修筑的东墙门址可能被河水冲毁,至高昌回鹘时期在原址上又重新修筑。该门址所在位置地势较低,应为城内进出水磨河取水的侧门。

根据城址总体布局推测,县志中记载的南门可能位于南墙中部,并极有可能为当今道路所经之处,暂时还未开展考古工作。

(二)考古发现

唐朝墩古城遗址在清代县城改建后,西南部被一条斜向道路隔开,修建了许多民居,城内西北部也被大量取土,地层和遗迹遭受严重破坏。根据目前发掘清理的地层堆积和包含物,唐朝墩古城遗址应主要包括3个时期的文化遗存。以地层堆积最完整的东北角发掘区为例:①层为现代表土层;②、③层为第三期遗存,发现有房址F1,年代约为元朝时期;④~⑥层为第二期遗存,发现有房址F3,年代约为高昌回鹘时期;⑦~⑨层为第一期遗存,发现有F6、H66、J2等遗迹单位,年代属唐代;以下为生土。综合考古发掘情况和碳十四测年结果,城址始建年代约为唐代早期,与蒲类县创置于贞观十四年(640)的文献记载相吻合,至高昌回鹘时期城墙及马面经土坯包修和重新夯筑,至元朝时期城址已基本废弃。

2018~2021年,中国人民大学与新疆维吾尔自治区文物考古研究所合作,由笔者(魏坚)担任项目领队,连续4年对唐朝墩古城遗址开展了主动性考古发掘,发掘面积共2900平方米,并于2019年对城址进行了全面的考古勘探。

2018年考古发掘面积共600平方米,共布5×5米探方24个(图2-2018年发掘区)。清理探沟2条、灰坑190个、灰沟11条、房址5处、灶6个、水井4口、墓葬2座。出土遗物141件,包括陶器、铜器、铁器、骨角器、石器、玉器、玻璃等,种类丰富。在发掘的同时,对城内局部地区开展了考古勘探,初步探明了城址总体布局、城墙构筑方式、地层堆积、年代序列和文化面貌,并发现和清理了1处高昌回鹘时期的公共浴场遗址的主体部分。

2019年考古发掘面积共500平方米,布5×5米探方12个,10×10米探方2个(图2-2019年发掘区)。清理灰坑153个、灰沟15条、房址2处、水井4口、墓葬6座、城墙门址1处。出土遗物种类丰富,共295件,包括陶器、瓷器、铜器、铜钱、铁器、骨角器、石器等。在发掘的同时,对城内开展了全面的考古勘探。本年度完成了浴场遗址的发掘,清理1处唐代院落遗址的东半部,发现并清理东墙门址,基本搞清了城址的形制结构,加深了对城内遗存文化面貌的认识,并初步梳理出该城址唐至元朝时期陶器演变序列。

2020年考古发掘面积600平方米,共布10×10米探方5个,10×5米探方2个(图2-2020年发掘区)。本年度发掘共清理佛寺遗址1处、灰坑14个、墓葬7座、壁画遗迹3处,出土遗物小件包括陶器、瓷器、铜器、铁器、木器、玉器、石器和骨器等28件。

2021年发掘面积1200平方米,主要清理2019年发掘的唐代院落遗址的西半部,并发掘了城址北部1处大型建筑基址(图2-2021年发掘区)。清理灰坑152个、灰沟4条、水井2口、房址3处、墓葬7座、灶址3处。出土遗物194件,包括陶器、瓷器、铜器、铁器、石器、骨器、建筑构件、玻璃器、琉璃器、玉器和贝类等。大型建筑遗址保存较为完整,根据建筑形制和出土的大量壁画内容及其他遗物,判断为1处始建于唐代,沿用于高昌回鹘时期和元代的景教(东方叙利亚基督教)寺院遗址。

二、主要遗存与年代

经过连续4年的考古发掘和调查、勘探工作,我们基本厘清了唐朝墩古城遗址的形制布局、使用年代和不同时期遗存的文化面貌,主要清理出6号院落遗址、浴场遗址、佛寺遗址和景教寺院遗址等重要的遗迹单位。简要介绍如下。

(一)6号院落遗址

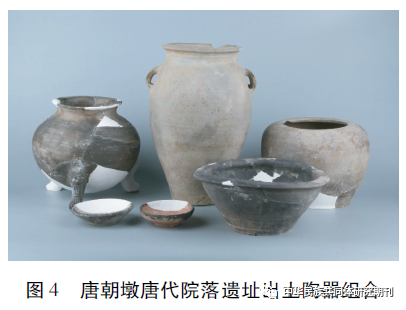

F6位于城址北部偏西处,为1处较大型的院落遗址,与城址方向一致,整体呈北偏西约10°,从目前发掘出的墙体看,外围的东墙与北墙墙体已经显露,南北长约38米,东西宽约15米,面积超过500平方米。F6结构较为特殊,整体采用减地法从生土向下挖掘出地穴式的院落框架后,在内部砌筑房屋隔墙。目前清理出的南北排列的三大间房址,都是坐西朝东,房址东侧隔墙外的院落部分,挖建有排列有序的方形小隔间,房址和院落被晚期灰坑多有打破。院落门址可能位于东侧隔墙的中间部位(图3)。F6内地面叠压有2层活动面,表明该院落经历过修缮沿用。房址内发现的多个袋形窖穴,出土了较多具有明显唐代风格特点的陶器,以实物材料反映出中原王朝与西域边疆地区的紧密联系(图4)。

(二)浴场遗址

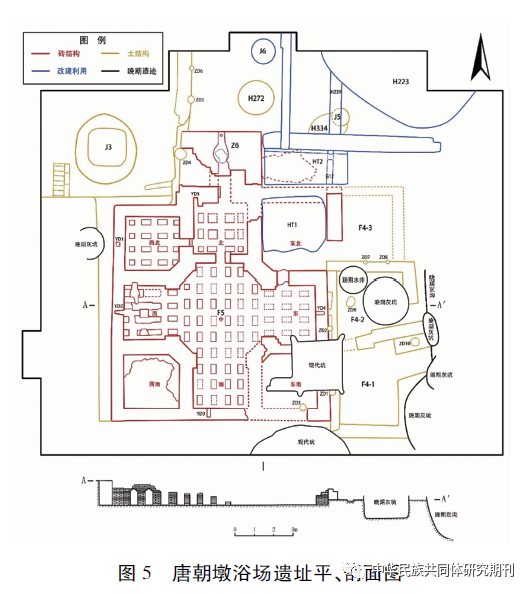

浴场遗址位于唐朝墩古城的东北部,整体结构由中心部位的砖砌主体建筑F5、东侧相接的土坯建筑F4和北侧中心的灶址Z6及左右两端的水井J3、J5等相关遗迹构成。砖砌主体建筑F5位于浴场中心,平面近方形,南北长约12米、东西宽11.5米、现存高度0.5~1.1米。F5内部以砖墙分隔,按方位可划分为9个区域:中心区域为八边形,其余8个区域两两对称,平面均近方形。F5外围墙体四壁向上共开5个出烟口(YD1~YD5),其中西壁中部和北侧各1个,其余3壁各1个(图5)。

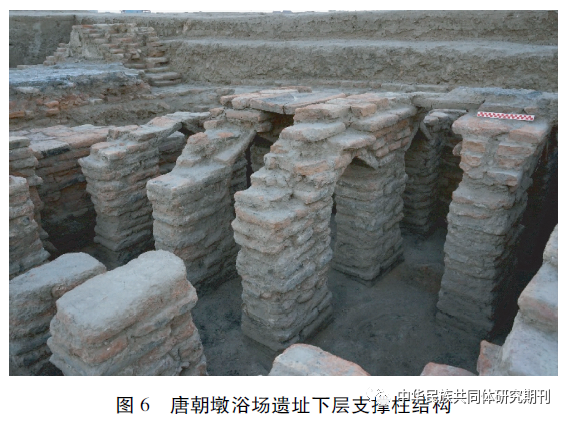

浴场遗址为半地穴式结构,由上下两层建筑空间构成。下层基础部分位于原地表之下,为烟道和供热的基础建筑空间,东侧多遭破坏,西侧保存状况较好;上层建筑基本位于原地表之上,为洗浴使用的活动空间,大部已坍塌无存,仅西南角保存有高约0.4米的浴室墙体和黑灰色建筑材料抹出的覆盖层。下层区域采用支撑柱结构架构起浴场上层空间的地面,支撑柱多呈长方形,以1方砖和1长条砖错缝平砌,上部以方砖斜向砌“人”字形结构相抵,两侧错缝平砌,并逐层加宽,至顶层将方砖平架于南北两支撑柱之间,形成封闭平面。这种下层以砖砌支撑柱为支架,将建筑分为上下两个封闭空间的建筑方式,在古罗马时期的《建筑十书》中称之为“挑空式地板”,即利用支撑柱构建浴场的地下供热系统,炉灶燃烧的烟火可以通过支撑柱之间的烟道在浴场下层流动,形成“地热”,用以维持浴场上层洗浴空间的温度(图6)。

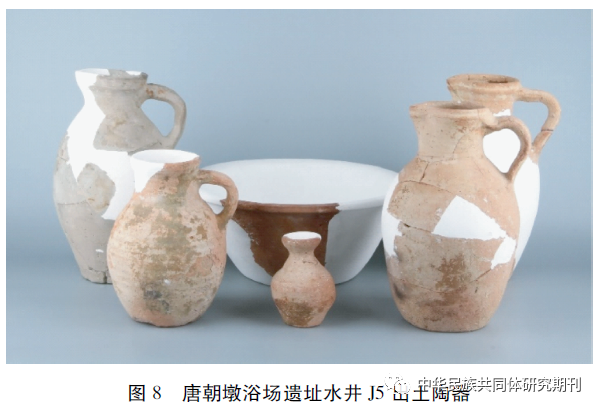

浴场遗址按功能可分为东侧的门厅区、北端的工作区和西侧的洗浴区等3个主要区域。东侧门厅区的南、北两个空间的西侧有门道与更衣室相连,应是进入浴室的通道;北端的工作区是灶址和水井所在的区域,灶址提供沐浴所需的热水,燃烧产生的烟火通过地热系统维系浴场上层空间的温度,西北部的水井J3为浴场提供水源,东北部的水井J5开口位置较低,应为浴场的排渗水井;西侧的洗浴区据形制结构,又可细分为热水室、温水室、冷水室、更衣室等不同的空间(图7)。浴场遗址内出土了丰富的遗物,包括陶器、瓷器、铁器、铜器、骨器、石器、玻璃器和建筑构件等。其中以水井J5出土的陶器最典型,主要为陶盆、陶壶、陶罐等,其中陶壶多单把带流,此类器皿很可能为洗浴时使用的盛水器具(图8)。

从地中海沿岸到天山北麓,罗马浴场的传播与扩散是东西文化交流的直接映射。唐朝墩古城浴场遗址在形制布局、建筑技艺等方面具有浓郁的罗马风格,而浴场出土的各类遗物、墙面的装饰彩绘等又明显具有中原和本地特征,反映了东西方建筑传统和技术在丝绸之路上的交融与创新。

(三)佛寺遗址

佛寺遗址位于唐朝墩古城中心位置的夯土台基之上,台基东西长约40米,南北宽约20米,高出地表近2.5米。遗址整体坐西朝东,平面呈长方形,沿东西向轴线对称布局。佛寺遗址由外墙、回廊、塔基地宫、佛殿、前庭和前院六个部分构成,佛寺外墙西侧还发现两处房址遗迹。外墙东西长约28米,南北宽约15米,墙体厚约1.4米,外墙与内墙间回廊宽1.6米,长25.9米,南北两侧回廊均发现保留有铺面青砖。佛寺西端夯土高台之上,保留有佛塔基部的地宫遗址,地宫为正方形,内壁边长约3米,深1.80米,系在夯土台基之上挖建而成;东侧为长方形佛殿,内侧东西长7.5米,南北宽6米,墙体厚度1.3米,东墙中部为门址,宽2.4米;佛殿西侧正中靠墙砌有长方形台体,南北长约4米,东西宽近2米,台体表面破坏严重,墙面发现有残存的白灰面,台体南侧边缘有直径0.2米的柱洞,台体北部壁面发现有残损壁画与佛殿墙面相连,初步推测该台体应为佛像基座。佛殿北部发现24块完整的铺面青砖及碎砖块,北壁墙面残留有白灰面及壁画。佛殿门址东侧为佛寺前庭部分,南北两端与回廊相连,南北长12.3米,东西宽4.8米。前庭距佛殿东墙2米左右发现南北向排列的4块圆形石柱础,门址外石柱础间距约3米余,其余间距2.5米,前庭发现60多块边长为30厘米的完整铺面方砖,地面也发现倒塌墙体的白灰底彩绘壁画(图9)。

从佛寺后部塔基下地宫底面所作探沟剖面观察,地宫底面距当时生土地表的夯土台基高约3.2米,连同地宫残留墙壁,夯土台基总高度应在5米以上。从清理出的建筑布局和出土的壁画及小型佛像和莲花纹瓦当(图10)判断,这处建于生土地面之上的建筑遗址,应当是一座前有大殿、后有佛塔与地宫,具有回廊式建筑的唐至高昌回鹘时期的一处重要的佛寺遗址。

(四)景教寺院遗址

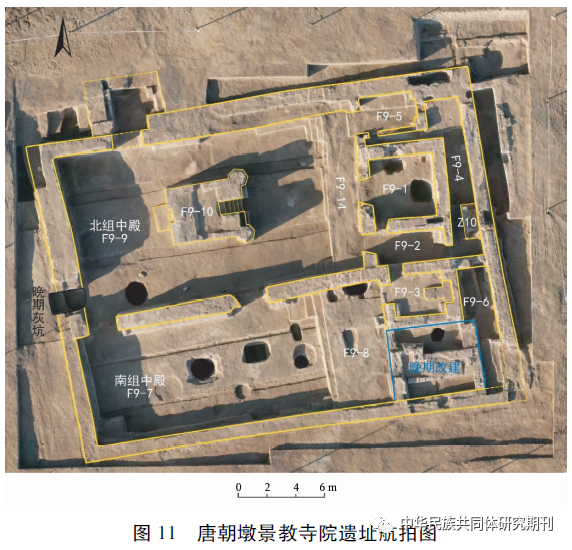

唐朝墩古城景教寺院遗址位于城址北部中央,坐东朝西,整体呈北偏西约10°方向,与唐朝墩古城遗址偏角相同。清理出的主体建筑平面为长方形,东西长约32米,南北宽约24米,墙体向东仍有延伸。寺院遗址主体建筑由结构较为相似的南北两组空间构成,自西向东依次为长方形中殿、高于中殿活动面的祭台以及南北三间一组的房间。其中北组建筑保存状况较好,南组建筑东南部存在较多晚期改建的现象。建筑墙体多由土坯垒砌,墙体表面以黄褐色胶泥抹平,再以草拌泥和细泥制作地仗层,部分墙面地仗层上保存有白灰面和壁画,坍塌和脱落现象较为严重(图11)。

1. 北组建筑

北组建筑包括中殿(F9-9)、中部高台(F9-10)、祭台(F9-14)、中室(F9-1)、南室(F9-2)、北室(F9-5)、后廊(F9-4)、灶址(Z10)等建筑结构。

中殿(F9-9)平面呈长方形,东西长约18米、南北宽约11~12米,面积约200平方米。西墙南部有一处宽约1.4米的豁口,可能为主体建筑的西侧门道,但被晚期灰坑和墓葬打破,结构已不清楚。活动面发现两条东西向柱础基槽,宽约0.8米、相隔约3.8米,基槽内发现有残损的柱础石和木屑。中殿东部南北两侧各有台阶可登至祭台,台阶立面抹泥平整后刷有白灰。中殿北墙西部有1处宽约2米的豁口,豁口北侧有1方形房间。豁口以西北墙内侧墙面上发现有回鹘文墨书题记,表面又刷有白灰遮挡,残损较为严重。

中殿中部清理出一处高台建筑(F9-10),形制较为特殊,平面近长方形,东西长约5.5米、南北宽约4米、高约2米,主体由土坯垒砌,顶部向外出檐,南侧台檐保存稍好(图12)。

高台西面中心为壁龛结构,宽约1米,深约0.3米,壁龛两侧为对称的两根装饰柱,柱体建于长方形土台之上,壁龛中心底部有一八边形台座,直径约0.45米。墙面残留有白灰和壁画痕迹,但被抹泥覆盖,无法辨认壁画的具体内容。

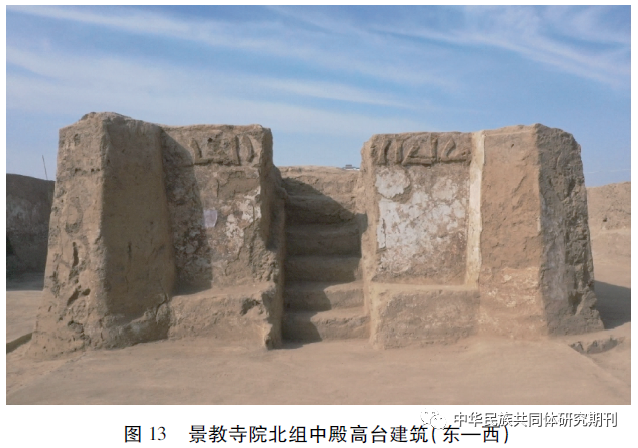

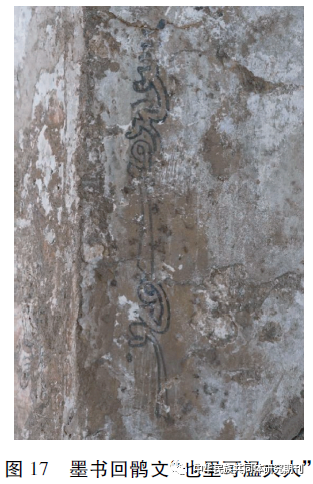

高台东面南北两侧各砌有一根七棱柱,底部宽约1.4米,顶部宽约0.9米。北侧柱体底部残存有壁画,柱体南面近高台东墙处发现有墨书回鹘文“也里可温大人”榜题。高台东面中央为可登至顶部的台阶,宽约0.7米。台阶两侧墙体上均绘制有壁画,壁画顶部为泥条贴塑的文字,呈对称分布,其中南侧壁画保存状况稍好,北侧壁画已整体脱落,画面内容为骑马的圣像,画面留有明显人为切割破坏的痕迹,两侧画面底部均建有高约0.4米、宽约0.3米的长方形土台(图13)。

高台南北两面结构对称,东西各2个套框,深约2厘米,外框为长方形,宽约0.8米,内框下部为长方形,上部为尖拱形,宽约0.5米,部分套框内留有墨书回鹘文榜题。中央为1个南北连通的拱形门洞,内部被碎土坯块填实。

祭台(F9-14)南北长约10.8米,东西宽约2.1米,高约1米。祭台西侧立面残存有白灰和壁画痕迹,立面中部、中殿两道基槽之间垒砌二层台,高约0.35米,深约0.15米。祭台东侧为F9-1等房间外墙,墙体残高约1.5米,有晚期改建修补痕迹,墙面下部保存有部分壁画,内容基本均为人物的下半身和画框底部装饰纹样,多着黑靴,部分人物鞋底绘制有红色莲花纹饰。

中室(F9-1)平面近正方形,东西长约4.2米、南北宽约4米。西墙门道居于正中,外窄内宽,呈八字形,宽约1.4~1.8米。南墙西侧开有一小门,可连通南室(F9-2),同样呈八字形。西墙南侧上部有一半圆形壁龛,顶部已坍塌,龛内有烟熏痕迹。北墙中部有一处规模较大的壁龛,宽约0.6米,深约0.5米,受到晚期人为破坏,原始结构已不清晰。室内墙面和坍塌堆积中发现较多的壁画遗存,其中西墙北侧壁画保存状况较好,内容主体为一个身着红衣人物的下半身,周边绘制有包括男性和女性的多组人物形象。北墙东侧下方同样发现一组人物形象,绘制线条较为简单,均为统一的男性形象。

南室(F9-2)平面近长方形,东西长约4.5米、南北宽约2米。西墙门道位于西墙北部,呈八字形,宽约1~1.3米。东墙南侧开有1小门,可连通后廊(F9-4)。南墙西侧上部距地面约0.65米处,开有一通道,宽约1.1米,与南组建筑北室(F9-3)相连。北墙有建二层台结构,高约1.2米,深约0.25米。室内东北角建有长方形土台,高约0.85米。室内墙面均刷有白灰,上部残存红色线条绘制的装饰纹样,部分墙面残留有烟熏痕迹。

北室(F9-5)平面近长方形,东西长约4米,南北宽约3.3米。西墙门道居于中央,外侧建有一级台阶,宽约1.6米。东墙开有壁龛,宽约1.6米,两侧建有装饰立柱,与中殿高台西面壁龛结构相似。室内南侧建有隔墙,采用木骨搭建支架、外侧土坯包砌、内侧垛泥填充的方式修筑,宽约0.3米,隔墙西侧开有门道,形成连通后廊(F9-4)的通道,门道和通道宽均约0.6米。室内墙面和坍塌堆积中发现较多壁画遗存,绘制较为精美,多为人物形象,存在较明显的人为毁坏痕迹。

后廊(F9-4)南北贯通北组建筑,宽约1.6~2.3米,南北两侧门道分别与南室和北室相连。北部有一处近正方形平台,活动面高于南侧。南部紧贴东墙建有一长方形土灶(Z10),灶膛以陶瓮腹片加固。

2. 南组建筑

南组建筑整体规模小于北组,东南部晚期改建较为严重,包括中殿(F9-7)、祭台(F9-8)、北室(F9-3)、后廊(F9-6)等建筑结构。

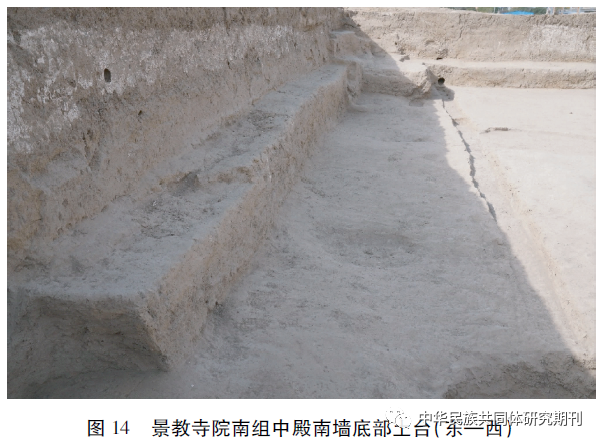

中殿(F9-7)平面呈长方形,东西长约16.8米、南北宽约8米,面积约130平方米。南北中殿间隔墙开有东、西2处门道,东侧门道地面残留有门槛横木。中殿地面同样清理出两条东西向柱础基槽,宽约0.3米、相隔约3米。中殿东部北侧建有台阶可登至祭台,宽约1.4米。殿内西、南、北三面紧贴墙体处垒砌有长条形土台,宽约0.3~0.4米,高约0.3~0.5米,判断为举行宗教活动时信众使用的坐台(图14)。西南、东南角均发现有长方形土台,被晚期遗迹破坏严重。东侧中部紧贴祭台处建有1长方形土台,宽约0.75米,被晚期灰坑打破,表面刷有白灰。殿内中部清理出一口水井,开口于中殿活动面,井口近长方形,残存木质井架,被现代盗坑扰动,上部填充大量人骨和晚期垃圾。

祭台(F9-8)南北长约8米,东西宽约米4.5米,高约1米,尺寸大于北组祭台。祭台西侧立面同样刷有白灰,建有南北贯通的二层台,高约0.8米,宽约0.4米。

南组建筑东侧房间中仅北室(F9-3)形制较为清晰,平面近长方形,东西长约3.5米,南北宽约2.8米。西侧门道与祭台相连,宽约1.2米。东墙开有长方形壁,宽约1.5米,深约0.6米,两侧同样建有装饰立柱,残损较为严重。自壁龛向西垒砌“T”形土台,长度约1.8米,高约0.2米。室内墙面残存有白灰痕迹,发现少量壁画残块。

后廊(F9-6)宽约1.6~2.3米,受晚期改建和扰动较为严重,未发现特殊的结构和迹象,坍塌堆积中出土少量壁画残块。

3. 出土遗物

唐朝墩景教寺院遗址出土遗物种类丰富,以陶器、瓷器、骨器、金属器、石器为主,另有少量玻璃器、贝饰、琉璃器和玉器。其中最重要的发现,当属大量珍贵的壁画遗存和少量带有墨书文字的建筑构件。

壁画 从景教寺院遗址内清理和提取壁画469块,色彩以红色和黑色为主,另有橘黄色、黄色,并有少量蓝色,同时发现有贴饰金箔片、石珠等饰件的壁画残块。内容以人物形象为主,由于墙体坍塌严重,多仅保存人物的下半身,坍塌堆积中清理出的壁画残块,以人物、植物、服饰、纹饰等图像为主,同时发现数个可辨识的人像面部(图15),此外还发现有十字架、墨书“也里可温”榜题、权杖、棕枝等具有显著景教特征的元素。

北组中殿高台(F9-10)东面南侧墙体上的壁画(F9-10∶1)是目前发现的壁画中最完整的一幅,整体宽约0.8米,高约1.4米。画面主体为一位骑马的圣像,人物身着华服,饰有飘带和铃铛,头部绘制背光,卷发,带祥云十字架帽冠,身体右侧握有红色权杖,权杖头仅残存下部,与帽冠所绘十字架表现形式相同(图16),骑有枣红色马,手拉缰绳,画面中另绘有莲花、绳结等装饰纹样,整体画风精细华美。结合画面内容和北侧棱柱上墨书回鹘文“也里可温大人”的榜题(图17),推测壁画表现的内容可能为耶稣进耶路撒冷的故事。

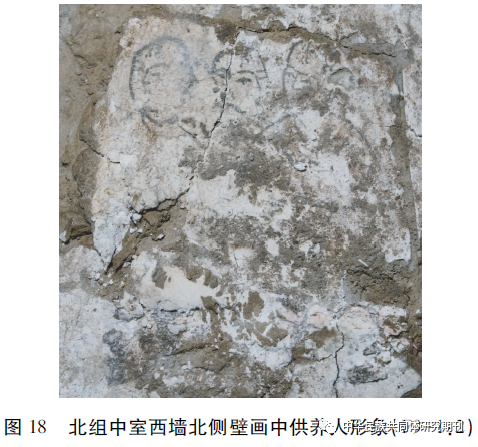

北组中室西墙北侧壁画(F9-1∶2)中绘制有多组供养人形象,画面均较小,其中大部分虽然色彩较为简单,但其服饰、发饰、人物形态等特点与北庭高昌回鹘佛寺、柏孜克里克石窟、吐峪沟石窟等新疆其他地区发现的高昌回鹘时期供养人形象基本一致。另在画面边缘和空隙处,发现多组尺寸较小、线条简单、绘制粗糙的供养人形象,头部均未带帽冠,疑为髡发(图18)。根据画面的层位关系,这些供养人形象的绘制年代要晚于画面主体和高昌回鹘时期供养人形象,可能与西迁的契丹人相关。

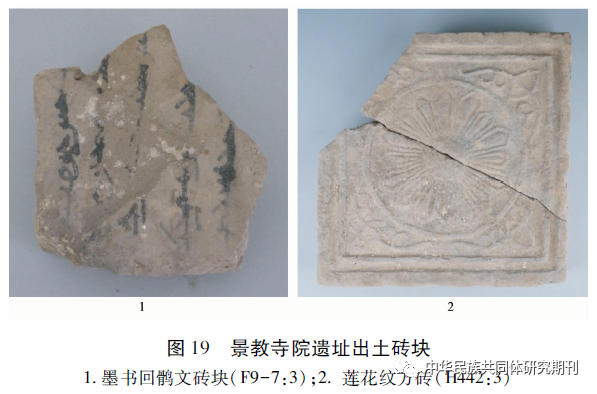

建筑构件 寺院遗址主体多由土坯垒砌,因此发现的建筑构件数量较少,主要为残碎的柱础石和红褐色砖块,共清理出3件题写有墨书回鹘文的砖块,均出土于南组中殿偏北侧的坍塌堆积内,其中1件释读出“也里可温”一词(图19,1),推测可能是寺院内某些具有特殊功能的建筑用砖。

另外,在北组中室东侧扰坑(H442)中,清理出大量莲花纹方砖(图19,2),并有若干掌印砖、刻画棋盘的青砖、素面青砖和板瓦,制作较为精细,为典型的唐代建筑构件。据此判断在目前清理的景教寺院遗址之下,尚有规格较高的唐代建筑,其性质有待后续发掘判定。

根据层位关系和出土遗物,该建筑遗存自始建后历经多次修缮和扩建,主体年代应在高昌回鹘时期,高昌回鹘晚期曾遭受人为破坏,至元代在原址基础上进行修复重建,至14世纪再次由于人为破坏而废弃。

三、结语

新疆东天山与准噶尔盆地之间存在一条狭长的绿洲地带,古往今来,得益于山地降水和冰雪融水,该区域河网发达、环境适宜,是天山北麓主要的人口聚集地和农牧业生产区,也是丝绸之路东西商贸往来的重要通道,唐代天山北麓的军政体系主要围绕该绿洲廊道构建和展开。

据文献记载,唐代庭州所辖蒲类县始建于唐贞观十四年 (640) 。《太平寰宇记》有云:“蒲类县,(庭州)东八十里。”唐朝墩城址距庭州(吉木萨尔县北庭故城遗址)直线距离约30公里,与史料记载里程数相吻合。《元和郡县志》记载:“蒲类县,贞观十四年(640)置。”我们在城墙夯层中采样的碳十四测年数据显示城址始建年代为596±42AD,与史料记载蒲类县建置年代相当。因此,唐朝墩古城遗址应是唐贞观十四年所建庭州所辖之蒲类县县治无疑。据考古发掘与历史文献记载可知,唐朝墩古城自唐贞观年间建城以来,历经多次战乱,沿用于高昌回鹘、西辽和元时期,其废弃年代可能在14世纪察合台汗国时期,与北庭故城的兴废应当同时。

就目前唐朝墩古城遗址的考古发掘,结合近年来的考古调查和文献记载可知,唐代在天山北麓构建的军政体系以北庭为中心,轮台县(静塞军)和蒲类县(唐朝墩古城)拱卫左右,油库古城遗址(独山守捉)和玛纳斯古城遗址(清海军)镇守东西两端,其他中小型城址(守捉、镇)、小型城堡(戍堡)和烽燧遗址,在州、县、军的统领下形成三条东西向的防线,切实有效的实现了对天山以北绿洲地带的管控。

西方的浴场建筑最早出现在古希腊,至公元前1世纪的罗马共和时期,已在地中海沿岸地区普遍分布。随着罗马帝国的强盛与扩张,浴场作为最重要的公共建筑之一,无论是数量、规模,还是分布范围都有了明显的提升,浴场的单体规模也日益增大,整体多采用轴线对称的布局方式,以彰显浴场的宏伟和华丽。此后,从地中海沿岸到天山北麓,罗马式浴场在自西向东传播的过程中,整体风格存在较为明显的演变:浴场功能渐趋单一,结构更为紧凑,建筑和装饰融合了各地域自身的文化传统,呈现出从大型的贵族式的公共浴场向小型的平民式的公共浴场的转变。

唐朝墩古城浴场规模较大,建筑规格较高,沿用时间较长,这期间又历经多次修缮,其作为城市公共浴场的可能性较大。由于唐朝墩古城地处欧亚草原内陆地区,夏季炎热,多大风天气,冬季寒冷,无霜期较短,在这种气候条件下,建设公共浴场就显得合乎情理:一方面可满足城市居民日常清洁的需要,另一方面也可供往来旅人沐浴休憩。唐朝墩古城浴场遗址在形制布局、建筑技艺等方面具有浓郁的罗马风格,而浴场出土的各类遗物、墙面的装饰彩绘等又明显具有中原和本地特征,反映了东西方建筑传统和技艺在丝绸之路上的交融与创新。洗浴是人类社会活动中重要的一个方面,作为国内少见的浴场遗址,此次发现为我们探讨10~13世纪天山北麓的城市生活景象提供了资料与依据,也为我们透物见人,从社会史的角度研究丝绸之路上的东西文化交流提供了实物资料。

唐朝墩古城遗址考古发掘出土的佛寺遗址和景教寺院遗址主体建筑年代应为唐代至高昌回鹘时期。其中佛寺遗址探沟解剖显示建于生土层之上,说明其当与唐代蒲类县古城始建年代一致。佛寺和景教寺院二处建筑分居城址中部和北部中心位置,为研究和阐释当地多民族大一统格局形成和发展历程提供了生动而坚实的实物材料。

景教是唐代传入我国境内的基督教聂斯脱利派的称谓,现代官方名称为东方叙利亚基督教。目前,世界范围内发现的景教遗存数量有限,主要分布于叙利亚及以东的伊朗、伊拉克、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等地,国内阴山汪古部遗存、泉州和新疆等地也有发现。唐朝墩景教寺院遗址作为目前国内科学考古发掘清理出的第一处景教寺院遗址,具有较高的学术研究价值。参考国外考古资料,景教遗址多由教堂、图书馆、厨房、寝室、墓地等部分构成,其中教堂又多包括庭院、水井、祈祷室、洗礼堂、壁柜、祭坛、壁龛、圣器室、圣餐室、讲台、殉道厅等结构。唐朝墩景教寺院遗址目前发掘的主体建筑即是以中殿为核心的教堂建筑,在主体建筑外围,仍有其他附属建筑,可能包含了更多的功能分区。唐朝墩景教寺院遗址高昌回鹘时期壁画中的人物形象丰腴饱满、笔触圆润柔和,与唐代绘画中的人物风格和绘制技法相似,体现出高昌回鹘对唐代文化的传承和延续;同时壁画的题材既有与佛教相似的供养人、祥瑞纹样等内容,也有独具景教特色的十字架、权杖等元素,体现出丝绸之路东西文化的交流、融汇与创新。

唐朝墩古城遗址位于丝绸之路新北道的重要节点,地处东西交通要冲。2018~2021年的考古工作基本厘清了遗址的年代序列和布局结构,揭示了大量内涵丰富、特点鲜明的文化遗存,对于研究天山北麓唐代、高昌回鹘至西辽和元代社会历史变迁、丝绸之路文化交流等问题具有重要价值。

唐朝墩古城遗址的考古发现,印证了唐至元代天山北麓多民族融合、多宗教共存、多文化兼容的历史事实,更为研究和阐释丝绸之路北道东西文化交流、多民族融合的大一统格局形成和发展历程等问题,提供了生动而坚实的实物材料。唐朝墩古城遗址所体现的汉唐以来多民族交往、东西方文明交流、多种文化交融的实物证据,对于我们当下探讨中华民族共同体意识的形成与发展过程,有着十分重要的启示作用。因此,深化唐朝墩古城遗址考古成果的学术研究,推进唐朝墩古城遗址后续的考古发掘、遗址保护、展示和利用工作,具有重要的学术价值和现实意义。

责任编辑:张子新

原文发表于《中华民族共同体研究》2022年第4期,因微信排版需要,注释和参考文献删去。引用请务必以期刊发表版本为准。

投稿系统:https://mzgt.cbpt.cnki.net

邮发代号:82-707