书籍资料库

札记|陈朝阳:洛阳新出土唐代宰相崔涣墓志考释

﹀

洛阳新出土唐代宰相崔涣墓志考释

文 /陈朝阳

洛阳理工学院副教授

包伟民、刘后滨主编:《唐宋历史评论》第十三辑

社会科学文献出版社,2024年

近年洛阳新出两方墓志,墓志由洛阳私人收藏,拓片见毛阳光主编《洛阳流散唐代墓志汇编三集》,国家图书馆出版社,2023,第348、443页;张应桥《隋唐崔氏家族墓志疏证》,上海交通大学出版社,2022,第449页。墓志主人为同一个人——唐朝宰相崔涣。崔涣出身博陵崔氏,祖父为崔玄,是武周时期宰相,发动参与神龙革命,拥戴中宗复唐,睿宗即位后,配享中宗庙庭,图形凌烟阁。崔涣父亲为礼部侍郎崔璩。

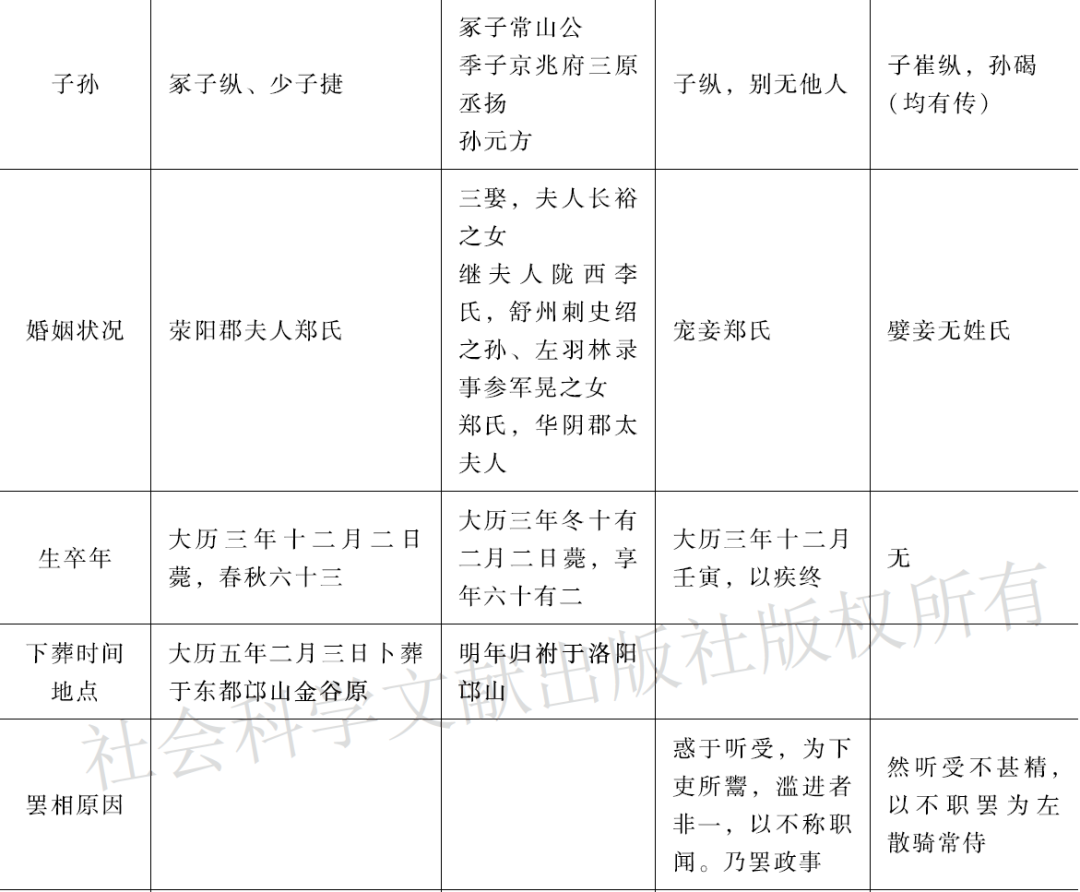

其中一方墓志为李纾撰权葬志(简称“李志”),青石质正方形,边长70厘米,厚20厘米,阴刻隶书,32行,满行42字(见图1)。志盖盝形,顶部边长38厘米见方,底部边长70厘米见方。隶书“唐故相门下博陵崔公墓志铭”,4行12字,四刹减地线刻鸳鸯戏水图案。作于大历五年(770)。

图1李纾撰权葬志

另一方墓志为穆貟撰合葬志(简称“穆志”),青石质正方形,边长79厘米,厚16厘米。四侧面刻饰十二生肖图案,兽面人身,褒衣博带。志文楷书,34行,满行34字(见图2)。志盖盝形,顶部边长47厘米,底部边长71厘米。顶部隶书“大唐故崔府君墓志铭”3行9字,四刹减地线刻四神图案。作于贞元七年(791)。

一墓志录文

“李志”录文如下:

唐故银青光禄大夫道州刺史博陵县开国伯上柱国前门下侍郎平章事崔公墓志铭并序

宣议郎左补阙内供奉赵郡李纾撰

维大历三年六月十日,故门下侍郎平章事、今御史大夫崔公以下官不职,贬道州刺史。其年十二月二日遇疾薨于郡舍,春秋六十三。粤明年三月,公之内子荥阳郡夫人郑氏与公之冢子前金部员外郎纵、少子前密县尉捷,度越江峤,间关险阻,惕号万里,襄事于周。以大历五年二月三日卜葬于东都邙山金谷原。初,公先府君归葬真定,先夫人尚留于河南,盖卜云未吉,而河朔连梗。夫人与纵等靡忘理命,未克嗣事。今祔而从权,罔必时故也。

公讳涣,字休明,博陵安平人。自北朝诞考,官婚著乎甲乙;北州崔氏,号为盛门。而姻族之茂,以我为右。公即幽州都督讳行谨之曾孙,中书令、博陵郡王,谥曰文贞,讳玄![]() 之孙,礼部侍郎赠尚书讳璩之次子。呜嚱!天地之运,君臣之际,其有意乎?苟大业之不时,必异材而命代。伊昔高宗上迁,太后称制,犯獦宗室,改张位号,则我太宗之命坠于地焉。维公列祖文贞府君与桓、敬、袁、张及我而五,柱天宇之将覆,钮皇纲之已绝。反正二仪,乂安三极。锡社配庙,于今祀之。又至于天宝季年,大盗移国,玄宗出居巴蜀。公实有地之官,伏谒行宫,对天下成败之问,分画之下,安危显然。上皇侙然敬之,授以相事。俾捧戴玺韨纳于先皇。先皇以荆楚吴越之郊,地方万里,而东夏之士庶实违难焉。道路方拥,恩渥靡浃。爰择宰臣,代天之务。而方州裂地之命,禄贤剿暴之令,我实专之。故诊永国之已将而窒其兵柄,忖梁城之垂覆而严其伍符。率东诸侯之师致于河上,大憝折首,我东师实然。呜呼!维文贞及公弈代为相。皆首康天步,绩全冢土。继大勋于王室,为盛德之世家。何其照灼官族、表章国史,若此之重也!

之孙,礼部侍郎赠尚书讳璩之次子。呜嚱!天地之运,君臣之际,其有意乎?苟大业之不时,必异材而命代。伊昔高宗上迁,太后称制,犯獦宗室,改张位号,则我太宗之命坠于地焉。维公列祖文贞府君与桓、敬、袁、张及我而五,柱天宇之将覆,钮皇纲之已绝。反正二仪,乂安三极。锡社配庙,于今祀之。又至于天宝季年,大盗移国,玄宗出居巴蜀。公实有地之官,伏谒行宫,对天下成败之问,分画之下,安危显然。上皇侙然敬之,授以相事。俾捧戴玺韨纳于先皇。先皇以荆楚吴越之郊,地方万里,而东夏之士庶实违难焉。道路方拥,恩渥靡浃。爰择宰臣,代天之务。而方州裂地之命,禄贤剿暴之令,我实专之。故诊永国之已将而窒其兵柄,忖梁城之垂覆而严其伍符。率东诸侯之师致于河上,大憝折首,我东师实然。呜呼!维文贞及公弈代为相。皆首康天步,绩全冢土。继大勋于王室,为盛德之世家。何其照灼官族、表章国史,若此之重也!

公弱年由弘文生补左千牛,授亳州司功,调选以书判躐等,授长安尉。以他尉飞语,义不自列。贬睦州桐庐尉,移扬州江都丞。还为詹府主簿、京兆府法曹掾。拜屯田、左司二员外郎,出牧普安、巴西二郡。皆蹈道以秉常,舍弘以经远。虽官有左右而己无降屈;时有弛张而志无适算。常推是心,用底于道,以至于为相也。夫绩著未萌者,大而不显;权为物首者,黩则易归。与道卷舒,云谁升降。虽天靖东夏,而竟守东藩。其事欤,曰时也。犹用宰相之重,为左散骑常侍兼杭州刺史,改常州刺史、秘书监、太子宾客、大理卿、信王傅、尚书右丞、吏部侍郎、工部尚书,洞识体正,含章育物,静专动直,迹异趣同,德风萧洒,超于物表,理道馨香,著于官下。至于为御史大夫也,天子方载倚为相,而吏议见侵,竞以左迁,殁于俾湿之地,其天之大期欤?公幼而玉立,锐意于五经,通其大端,文以饰之,正以行之,而无遗恨也。尤深于大易、老庄、释氏之典,以至于政本化原,超然玄著。亹亹然,若风吹瑶林,霜发金钟。闺门之中,动不逾闲。父党外姻,虽疏必爱。当世阀阅,望为宗师。奉礼法以终始,垂俭薄于存殁。真可谓士之元龟、国之师臣矣!纾幼奉挚友之敬,中戴嘉姻之重,末负知己之感,敬铭三章,式表九原。铭曰:

云雷其屯,君子经纶。龙德既升,虎变其文。武后赫然,势移乾坤。维时文贞,实戴天人。昭祀配天,尊尊亲亲。天宝季年,风尘一昏。太上避狄,公为元臣。躬负六玉,传于大君。佐我中兴,集公一门。维公之英,洵美且仁。履道坦坦,成性存存。下上三朝,五十余春。丞相御史,政之大宝。我尝在公,往皆及霤。诚维上达,祸亦中构。万里长往,九夷非陋。天实为之,医何能救。鞙鞙佩禭,若若华绶。高轩在门,良马在厩。如何奄然,此行不又。凶归百蛮,返葬三川。险阻艰难,风波廪然。夫人至仁,才子惟贤。盛德芳徽,久而益全。云暗河朔,泉深涧缠。原田夕露,宰树寒烟。君子之垄,于斯几年。

图2穆貟撰合葬志

“穆志”录文如下:

唐故银青光禄大夫黄门侍郎同中书门下平章事上柱国博陵郡开国公赠尚书左仆射崔府君墓志铭并序

将仕郎前侍御史内供奉赐绯鱼袋河南穆貟撰

皇唐相国博陵公,姓崔氏,讳涣,字休明。佐玄宗扶正厄运,保维宸极;戴肃宗绍复大业,底绥生人;奉代宗纲纪中朝,羽仪百辟。历官廿有三,享年六十有二,以大历三年冬十有二月二日薨于道州刺史之寝。明年归祔于洛阳邙山。今上六年,追赠尚书左仆射。夫人荥阳郑氏,赠华阴郡太夫人,子贵故也。公三娶,前夫人生冢子常山公。世公之清德重望,洎天官亚相之位。事后夫人荥阳郑氏,公之理命,以无违为大,而![]() 俛拘忌,出入衔恤。惟周公合祔之事,凡龟从事逆者数。呜呼!天不以西汉韦平之美而惠于吾君,使常山下世,永怀不集。故有没代之痛,著遗令焉。

俛拘忌,出入衔恤。惟周公合祔之事,凡龟从事逆者数。呜呼!天不以西汉韦平之美而惠于吾君,使常山下世,永怀不集。故有没代之痛,著遗令焉。

贞元七年秋九月,季子京兆府三原丞扬、孙前渭南尉元方,哀奉常山之志,逮乎在殡。是月壬午,启博陵公之隧,明月丁酉,以华阴郡太夫人,洎继夫人陇西李氏之丧归礼也。

公之大父讳玄![]() ,中书令、博陵王,于皇家有再造之勋,事具国史。考讳璩,礼部侍郎,袭博陵王。与魏元忠、赵贞固为友,出处齐名。公则礼部之第二子也。天宝中,历屯田、左司二员外郎,出为剑州刺史,换绵州,锡金印紫绶。大驾南巡,以至诚大义,感寤圣主。中兴之业,见于言下。擢拜黄门侍郎平章事。灵武即位,与上宰房公琯奉册书国玺,唯新景命。是时也,中原有羿浞之乱,东南有吴濞之衅。乃三分天下之一,以八柄付公。俾公扙节督护河南、山南、江南、淮南之地,凡受脤而专征者,由公以律。二千石已降,唯所迁置。公于是度用均赋,息人缮兵,外攘四封,内叙多士,望高寄重。怙宠者排之,降左常侍,领杭州刺史。俄转常州,征拜秘书监、太子宾客、大理卿。坐失系囚,移信王傅,转尚书左丞、吏部侍郎、御史大夫。大历中,元载颛政,中外附之。公对扬内庭,数其不赦之罪。上含之未谕,公抗词焉。寺人属垣,漏言于载。未几,逞憾于道州之役。

,中书令、博陵王,于皇家有再造之勋,事具国史。考讳璩,礼部侍郎,袭博陵王。与魏元忠、赵贞固为友,出处齐名。公则礼部之第二子也。天宝中,历屯田、左司二员外郎,出为剑州刺史,换绵州,锡金印紫绶。大驾南巡,以至诚大义,感寤圣主。中兴之业,见于言下。擢拜黄门侍郎平章事。灵武即位,与上宰房公琯奉册书国玺,唯新景命。是时也,中原有羿浞之乱,东南有吴濞之衅。乃三分天下之一,以八柄付公。俾公扙节督护河南、山南、江南、淮南之地,凡受脤而专征者,由公以律。二千石已降,唯所迁置。公于是度用均赋,息人缮兵,外攘四封,内叙多士,望高寄重。怙宠者排之,降左常侍,领杭州刺史。俄转常州,征拜秘书监、太子宾客、大理卿。坐失系囚,移信王傅,转尚书左丞、吏部侍郎、御史大夫。大历中,元载颛政,中外附之。公对扬内庭,数其不赦之罪。上含之未谕,公抗词焉。寺人属垣,漏言于载。未几,逞憾于道州之役。

公标鉴遐明,姿度宏粹,松茂玉洁,风清雨润。文以经邦为用,学以为己为宗。承祖祢以付子孙者,清白孝友,其哲人哉!夫人慈州刺史曾之孙,颍川太守长裕之女,享年廿有四,以开元廿六年四月十八日捐公之馆。子曰纵,实常山公。继夫人舒州刺史绍之孙,左羽林录事参军晃之女,享年廿有四,以天宝四年十月廿四日违公之禄。子曰捷,仕万年尉,不幸早夭。二夫人地清天和,夫贤子孝,四者均有之。清之发祥,和之应寿,贤之用贵,孝之报荣,四者皆违之,哀哉!孝孙元方痛先人存没不伸之志,其号天也与!苫凷俱咨于叔父扬曰:“先志未从,不敢以先人迩于先祖。”是日也,奉二夫人合于此室,既窆而常山祔焉。貟,常山门吏,见托为志。其词曰:

于穆元辅,归全故丘。列树已拱,清风悠悠。邈矣夫人,同凋上春。配忠生孝,翊圣怀民。赖及于国,庆违其身。五父双启,九原同闭。遗厥嘉祥,贻尔昆裔。

二 一人两志:墓志本体分析

对于一人两志的现象,拜根兴先生最先注意到,他在《一人两志:隋代将领王赟墓志考释——兼论王赟之子初唐名将王文度》一文中探讨一人两方墓志之上事迹的差异,考察隋代一人两志现象产生的成因。通过对几组墓志的分析,他认为一人两方墓志的出现,主要和朝代交替战事频仍,客死他方,迁葬故里相关。文中还分析了不同墓志对墓主的生平记载出现详略的原因(《史学集刊》2020年第6期)。

崔涣这两方墓志的内容侧重和表达的信息多有不同,但是对于其生平可互为补充。李志对崔涣家族事所言不多,主要颂扬了崔氏二代为相,及对唐王朝的功勋,多有溢美之词。将崔涣贬官道州的原因归为“下官不职”。穆志撰写的时候,崔涣贬死道州任上的阴影对其子孙的影响已经散去,唐德宗在贞元六年追赠崔涣尚书左仆射,夫人郑氏赠华阴郡太夫人,这些荣誉对于崔涣后人多有安慰。穆志较为详细地叙述了崔涣的婚姻和子嗣情况,对于家族两代为相的情况也是重点书写。而对于崔涣的罢相和贬官原因含糊其词,特别是把贬官道州与元载联系起来,力图将其塑造成一个与权臣对抗的诤臣形象。

写于大历五年的李志,可视为权葬志。崔家祖坟在真定,崔涣父亲归葬之,而其母亲则葬在洛阳,何以如此,无从得知。崔涣于大历三年十二月二日病逝于道州,经过一年零两个月的时间归葬洛阳。根据墓志可知,主持丧事的人为崔涣三娶夫人郑氏和长子崔纵及少子崔捷。扶柩北归,“度越江峤,间关险阻,惕号万里,襄事于周”。

穆志写于贞元七年,此志为合葬志。穆貟撰志时崔涣长子崔纵、次子崔捷业已离世。此次丧事是将崔涣与原配郑氏和继室李氏以及子崔纵合葬。主事之人是崔纵之子崔元方和崔涣少子崔扬。由于郑氏、李氏墓志均不见于世,现有疑问:其一,大历五年崔涣从道州归葬洛阳之时,为何未与郑氏、李氏合葬?其二,之后崔纵多次有将父母合葬之意,但终未如愿,即如穆志所说“凡龟从事逆者数”,为何?

相较于唐朝整个宰相群体,崔涣可以说是存在感极低的一位宰相。他被任命是在天宝十五载(756)七月,唐玄宗仓皇逃亡四川之际,崔涣作为郡守,奉迎周全得到玄宗赞许,“即日以涣为门下侍郎、同中书门下平章事”。《旧唐书》卷九《玄宗本纪》,中华书局,1975,第234页。同年十一月,诏宰相崔涣巡抚江南,补授官吏。《旧唐书》卷一○《肃宗本纪》,第244页。仅仅十个月之后也就是德宗即位后的第二年(757)八月,崔涣就被免去宰相一职,“至德二载,八月甲申,以黄门侍郎崔涣为余杭太守、江东采访防御使”。《旧唐书》卷一○《肃宗本纪》,第246页。《新唐书》记:“崔涣罢。” 《新唐书》卷六《肃宗本纪》,中华书局,1975,第156页。司马光记其罢相原因:“崔涣在江南选补,冒滥者众。八月,罢涣为余杭太守、江东采访防御使。” 司马光:《资治通鉴》卷二一九,肃宗至德二载,中华书局,2009,第7028页。

从任职到罢相仅仅一年的时间,崔涣对于肃宗政权来说,没有护驾之功,对于代宗政权而言,也没有如李辅国、程元振等人拥立李豫顺利即位之功。唐玄宗封崔涣为宰相后,崔涣和韦见素、房琯一起到肃宗所在地顺化传奉宝册。目前所见史料中均未记载肃宗见崔涣后的反应,但有记载见韦见素和房琯的态度,例如“上以韦见素本附杨国忠,意薄之;素闻房琯名,虚心待之。琯见上言时事,辞情慷慨,上为之改容,由是军国事多谋于琯”。司马光:《资治通鉴》卷二一八,肃宗至德元载,第6998页。崔涣在江南以宰相身份为风雨飘摇的唐政权选任官吏时滥用不合格者,有大肆卖官敛财之嫌,故而导致了他短暂的宰相生涯。

崔涣遭受第二次贬官是在大历三年(768)八月,“御史大夫崔涣为税地青苗钱使,给百官俸钱不平,诏尚书左丞蒋涣按鞫,贬崔涣为道州刺史”。《旧唐书》卷一一《代宗本纪》,第290页。《册府元龟》则对其因贪污贬黜道州之事记载得更为详细:“崔涣为御史大夫、税地青苗钱使。涣给百官俸物不平,皇城副留守张清发之。代宗诏尚书左丞蒋涣等讯鞫数日。涣及判官等赃状闻。贬涣为道州刺史判官,黜削有差。初,涣为属吏,希中以下佑〔估〕为使料,上估为百官料。有司讯鞫,涣无词以对,乃坐是贬。” 王钦若等编《册府元龟》卷五一一《贪污》,凤凰出版社,2006,第5811页。另见中华书局1985年影印本。两《唐书》中崔涣传记对此事也有交代,只是《新唐书》中把崔涣贬官描述成元载和崔涣政治斗争的结果(后文另表)。不管是李志还是穆志均对崔涣为高官而违法乱纪讳莫如深,因为墓志铭的主要作用就是表达对亡者的悼念和赞颂,而不是要大义灭亲地使用春秋笔法。

“生同衾,死同穴”,在中国丧葬文化中,夫妻合葬是社会礼制。为父母合葬是中国孝文化的重要一环,体现了子孙的孝道和宗族观念。崔涣的孙子请穆貟写合葬志,一则表现了崔元方的孝道,二则把其祖上的形象塑造得更加完美。同史书相比,墓志铭可以补史书之阙,但却比史书多了许多溢美之词。这种撰写墓志的心理,在宋代已经非常普遍,曾巩曾说:“及世之衰,为人之子孙者,一欲褒扬其亲而不本乎理。故虽恶人,皆务勒铭,以夸后世。立言者既莫之拒而不为,又以其子孙之所请也,书其恶言,则人情之所不得,于是乎铭始不实。” 《曾巩集》卷一六《寄欧阳舍人书》,陈杏珍、晁继周点校,中华书局,1998,第253页。因此在使用墓志铭进行研究时,理应去除那些装饰之语,挖掘真正有价值的史料。

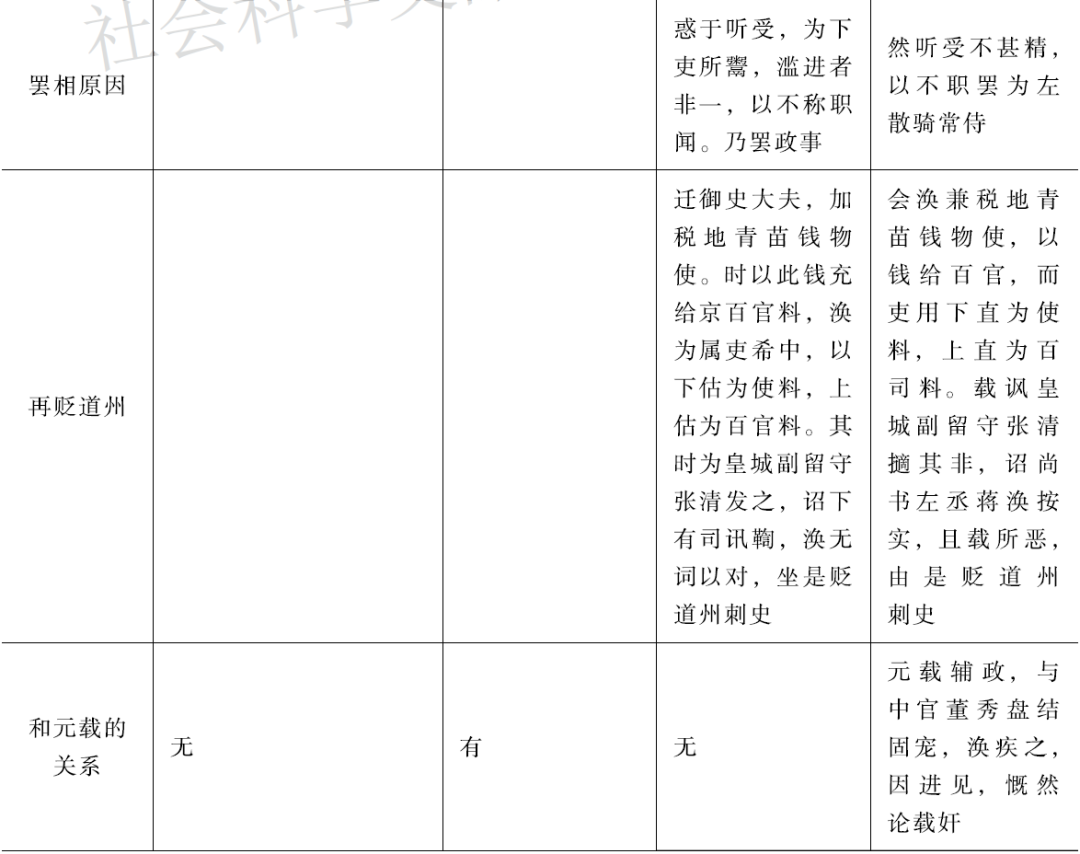

三 崔涣墓志与文本

虽然崔涣贵为宰相,但是正史记载相当简略,两《唐书》关于崔涣的记载各有千言。《旧唐书》修订时的取材范围相当广泛,家传、行状、墓志、文集,乃至杂史、小说,不论《经籍志》是否著录,凡武宗以前的著述,都可能是后晋史官的取材之源。《新唐书》传记部分由宋祁负责,所增列传多取材于本人的章奏或后人的追述,碑志石刻和各种杂史、笔记、小说都有可能被采辑编入,但宋祁是以《旧唐书》为底本进行增删,而并非另起炉灶重新撰写。他增删的内容与所选择的史料来源以及宋初士大夫的“春秋学”思想紧密相关。为了清楚地考察崔涣墓志与其本人传记之间的取舍关系,笔者将这四份资料的核心内容做如下对比(见表1)。

表1 崔涣墓志及传记资料信息对比

注:表中旧传指《旧唐书》卷一○八《崔涣传》,第3280页;新传指《新唐书》卷一二○《崔涣传》,第4318~4319页。

通过对比可以看出,两《唐书》的记载比起墓志过滤掉了很多个人信息,特别是有关家庭子息这些相对隐私的信息。《新唐书》和《旧唐书》相比,则增加了崔涣和杨国忠以及元载的关系,特别是崔涣敢于和元载斗争的事情,比穆志要详细具体许多。这两条史料的采用对于崔涣形象的塑造非常重要,和宋朝人重修《唐书》的“春秋学”思想完全吻合。重修《唐书》的目的就是要使明君贤臣、骏功伟烈与昏虐贼乱、祸根罪首足以暴其善恶,动人耳目,从而达到“垂劝戒,示久远”曾公亮:《进新唐书表》,《新唐书》附录,第6471页。的借鉴作用。

据墓志,崔涣卒于大历三年(768)十二月二日。李纾记其“春秋六十三”,穆貟记其“享年六十有二,以大历三年冬十有二月二日薨于道州刺史之寝”,《旧唐书·崔涣传》中记载“大历三年十二月壬寅,以疾终”。此处涉及崔涣的生年,两人所记有一年误差,崔涣生年仍难以确定。

关于崔涣的仕宦历程,新传载“起家亳州司功参军,还调。……累迁司门员外郎。杨国忠恶不附己,出为巴西太守”;《新唐书》卷一二○《崔涣传》,第4318页。旧传载“涣少以士行闻,博综经籍,尤善谈论,累迁尚书司门员外郎。天宝末,杨国忠出不附己者,涣出为剑州刺史”;《旧唐书》卷一○八《崔涣传》,第3280页。穆貟撰墓志载:“天宝中,历屯田、左司二员外郎,出为剑州刺史,换绵州,锡金印紫绶。”李纾撰墓志载之甚详:“公弱年由弘文生补左千牛,授亳州司功,调选以书判躐等,授长安尉。以他尉飞语,义不自列。贬睦州桐庐尉,移扬州江都丞。还为詹府主簿、京兆府法曹掾。拜屯田、左司二员外郎,出牧普安、巴西二郡。”此可补本传之阙。同时知“司门员外郎”是“左司门员外郎”之省称。通过以上的对比,可知传记对人物的记述比较简略,即便是崔涣这样贵为宰相之人也不例外。墓志记载则大大增加了人物形象的饱满度。特别是穆志对崔涣婚姻家庭的记载,使我们对其配偶及子嗣的情况都有了较为清晰的认知。

纠《新唐书》之谬。《新唐书·崔涣传》云:“涣博综经术,长论议。十岁居父丧,毁辟加人,陆元方异之。”《新唐书》卷一二○《崔涣传》,第4318页。传中出现陆元方对崔涣居父丧时的表现表示惊奇。按,据前文分析,崔涣生年虽无法精准确定,但大致时间应在705年或706年,他十岁时当为开元三年(715)或四年(716),其父崔璩当卒于开元三年或四年。据张说记载,陆元方的卒年为701年,“大足元年(701)二月七日,寝疾而终,春秋六十有三”。董诰等编《全唐文》卷二三一《文昌左丞陆公墓志》,中华书局,1983,第2342页。陆元方比崔璩去世的还早,可见《新唐书》此处有误。

《新唐书》由北宋欧阳修、宋祁等奉敕修成,从其修撰的目的能够看出,《新唐书》对《旧唐书》有内容上的增损,前辈学者如赵翼、沈炳震、黄永年、谢保成等对此内容均有统计和研究。《新唐书》中的崔涣传记与《旧唐书》相比,内容上突破性的不多,《太平广记》引《明皇杂录》中有一条记载崔涣的事迹,是关于孙生善相,预言崔涣和房琯前程之事,周勋初主编《唐人轶事汇编》第2册,上海古籍出版社,2019,第750页。并无《新唐书》之传记所载情形。

赵超先生根据《全唐文》里穆貟所撰墓志铭录文对《新唐书·宰相世系表》校异云:“据墓志铭:緃当做摐,捷当作摙,杨当作扬……”赵超编著《新唐书宰相世系表集校》卷二《崔氏》,中华书局,2018,上册,第433页。根据墓志可知《新唐书》的记载是正确的,而《全唐文》录文有误,无须改动。

四 撰者李纾、穆貟与崔涣墓志

李纾,字仲舒,礼部侍郎李希言之子。天宝末,拜秘书省校书郎。大历初,吏部侍郎李季卿荐为左补阙,后累迁司封员外郎、知制诰,中书舍人。“德宗居奉天,繇礼部侍郎选为同州刺史。帝次梁,纾委城趋行在,擢兵部侍郎、高邑伯。”《新唐书》卷一六一《李纾传》,第4983页。李纾一生论著颇多,贞元八年去世,赠礼部尚书。

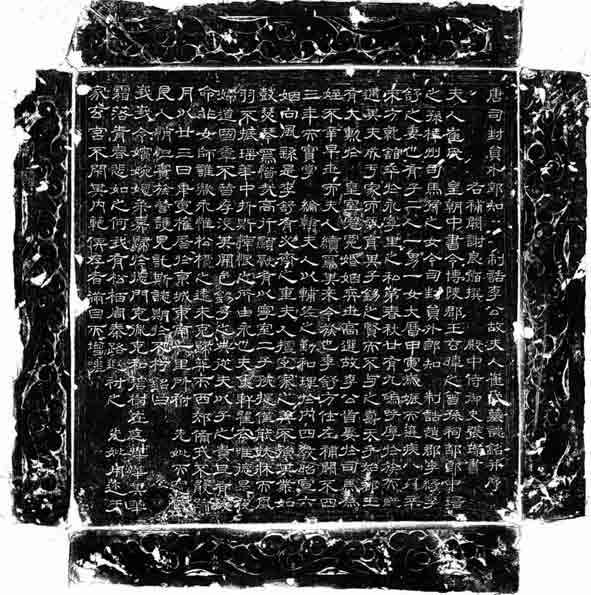

为什么李纾会为崔涣撰写墓志呢?根据唐代书画家张璪书丹《崔氏墓志》,可知崔、李两家有姻亲关系,依志文所载:“(崔氏)皇朝中书令、博陵郡王(崔)玄![]() 之曾孙;祠部郎中(崔)瑨之孙;梓州司马(崔)豫之女。”拓片等参见张永华《唐张璪书丹〈崔氏墓志〉考略》,《中国书法》2022年第5期,第156页。(见图3)崔涣是崔玄

之曾孙;祠部郎中(崔)瑨之孙;梓州司马(崔)豫之女。”拓片等参见张永华《唐张璪书丹〈崔氏墓志〉考略》,《中国书法》2022年第5期,第156页。(见图3)崔涣是崔玄![]() 之孙,崔玄

之孙,崔玄![]() 共有四子——崔璩(崔涣之父)、崔珪、崔瑨(崔氏之祖)、崔璆,辈分上李纾随崔氏应称崔涣为叔伯。因此志文中述为“纾幼奉挚友之敬,中戴嘉姻之重,末负知己之感”,崔涣的权葬志由李纾来撰写自在情理之中。

共有四子——崔璩(崔涣之父)、崔珪、崔瑨(崔氏之祖)、崔璆,辈分上李纾随崔氏应称崔涣为叔伯。因此志文中述为“纾幼奉挚友之敬,中戴嘉姻之重,末负知己之感”,崔涣的权葬志由李纾来撰写自在情理之中。

图3张璪书丹《崔氏墓志》

资料来源:张永华《唐张璪书丹〈崔氏墓志〉考略》,《中国书法》2022年第5期。

穆貟为河内人,生卒年均不详,工文辞,尚节义。杜亚为东都留守时,辟穆貟为检校员外郎。父亲穆宁有传,《旧唐书》卷一五五,第4113页;《新唐书》卷一六三,第5014页。其传附之,寥寥数语。穆家父子俱名当时,韩愈有《祭穆员外文》。韩愈著,马其昶校注《韩昌黎文集校注》卷五《哀辞祭文》,上海古籍出版社,2014,第342页。

“李志”与“穆志”撰写时隔21年。为何穆貟要重新为崔涣写志?史载贞元初年,崔涣长子崔纵被授检校礼部尚书、河南尹。贞元七年六月,崔纵去世。穆貟为东都检校员外郎,自称“常山门吏”,受托于崔纵之子崔元方,为崔涣夫妇撰合祔墓志。

“穆志”内容又见于《全唐文》卷七八四,两个版本有几处出入。第一,首题简略不同。第二,出土版崔涣字休明,文字版代之“某”。第三,文字版中“玄”字皆代之以“元”,盖为避皇帝之讳;传世版“剑州”讹为“歙州”、“苫凷”讹为“吉凶”。第四,崔涣次子名捷,文字版讹为“![]() ”。文字版未载郑氏、李氏二夫人卒年,享年均以“年若干”代之。盖因二夫人早卒,穆貟撰志时已不知其卒年和享年。抑或这种情况因为牵涉志主家庭隐私,一般进入公共性文集时都被删去。

”。文字版未载郑氏、李氏二夫人卒年,享年均以“年若干”代之。盖因二夫人早卒,穆貟撰志时已不知其卒年和享年。抑或这种情况因为牵涉志主家庭隐私,一般进入公共性文集时都被删去。

李纾和穆貟皆善文,都有作品传世。两方墓志的不同之处主要在对待元载的态度。李纾撰志时元载正“权倾四海”,崔涣与其之间的矛盾尚无定论,朝臣对此多不敢言,李纾自不敢书。另,元载与李纾之父李希言关系密切,安史之乱时,元载曾是苏州刺史、江东采访使李希言的副手,正是经李希言举荐,元载才升任洪州刺史。《旧唐书》卷一一八《元载传》:“肃宗即位,急于军务,诸道廉使随才擢用。时载避地江左,苏州刺史、江东采访使李希言表载为副,拜祠部员外郎,迁洪州刺史。”(第3409页)且从李纾撰《元载墓志》,王庆昱:《新见唐宰相元载墓志考释》,《书法》2018年第2期。可知二人关系也非寻常,故不利于好友之事,自不愿书。所以“李志”对崔、元矛盾只字未提。

穆貟撰志时,元载已卒十多年,崔、元矛盾已有公论,可以秉笔直书,无所顾忌。“大历中,元载颛政,中外附之。公对扬内庭,数其不赦之罪。上含之未谕,公抗词焉。寺人属垣,漏言于载。未几,逞憾于道州之役。”与本传所载相同,应是当时的主流观点。

崔涣作为宰相、江南宣慰使时,李白坐狱浔阳,他曾给崔涣献诗五首,并在崔涣的过问下,昭雪平冤,成功“脱囚”。这对李白是救命之恩,墓志只字未提,大概是因为李白在当时还不是名满天下的诗人。

五 崔涣姻亲补

崔氏家族在唐代属于四大家族之一,随着后裔的繁衍,出现不同的分支,定著十房,分别是:郑州房、鄢陵房、南祖房、清河大房、清河小房、清河青州房、博陵安平房、博陵大房、博陵第二房、博陵第三房。崔涣属于博陵崔氏大房一支。关于博陵崔氏家族的世系考证可参见柳金福撰《唐代博陵安平大房崔氏出土墓志考》,柳氏从《唐代墓志汇编》《全唐文》《唐代墓志汇编续集》《全唐文补遗》《邙洛碑志三百种》《新中国出土墓志·河南叁·千唐志斋壹》等资料中共搜集了28方博陵崔氏出土墓志,将博陵大房崔氏世系梳理出一个比较清晰的脉络。柳金福:《唐代博陵安平大房崔氏出土墓志考》,樊英峰主编《乾陵文化研究》第4辑,三秦出版社,2008,第393~419页。近来张应桥新出《隋唐崔氏家族墓志疏证》一书又提供了很多翔实的实物资料,是崔氏家族研究的又一力作。今从两方墓志中略补崔涣姻亲资料。

合祔墓志载崔涣“三娶”,皆名门望族。前夫人荥阳郑氏(715~738),慈州刺史曾之孙,颍川太守长裕之女。生长子崔纵,累至御史大夫、常山公。以子贵封华阴郡太夫人。

郑曾,字景参,望出荥阳郑氏北祖第二房,见载《新唐书·宰相世系表》。流水令九思子(《新唐书·宰相世系表》)。历宁州罗川、资州资阳二县尉,博州聊城等县丞,黎阳、盐山二县令,加朝散大夫、慈州刺史、光禄卿等职,73岁卒。夫人赞皇李氏,生子长裕等。梁升卿撰并隶书及篆额《唐故慈州刺史光禄卿郑公碑》,董诰等编《全唐文》卷九九三,第10286~10287页。

郑长裕,见载《新唐书·宰相世系表》。历金祠二部员外郎、仓部考功二郎中、国子司业。开元二十七年(739),为中散大夫、守光禄少卿,后擢许州刺史(或颍川郡守)。其孙珣瑜、余庆,曾孙覃、朗、涯,玄孙从谠、延昌,共七人为相。《新唐书》卷七五上《宰相世系五上》,第3321~3325页。娶来庭县主簿太原王韶女为妻,开元二十四年(736)撰《故洛阳来庭县主簿太原王府君(韶)荥阳郑夫人(俪升)墓志铭》,署“子婿朝议大夫国子司业荥阳郑长裕撰文”。开元二十七年八月撰《大唐故通议大夫鄂州刺史上柱国卢府君夫人清河郡君(房丽娘)墓志铭并序》,署“中散大夫守光禄少卿郑长裕撰”,周绍良主编《唐代墓志汇编》上海古籍出版社,1992,第1493页;吴钢主编《全唐文补遗》第1辑,三秦出版社,1994,第142页。天宝七年(748)正月书宋鼎撰《宋遥墓志》,署“前河东郡永乐县尉”。吴钢主编《全唐文补遗》第1辑,第168页。

继夫人陇西李氏(722~745),舒州刺史绍之孙,左羽林录事参军晃之女。生子捷,仕至万年尉,不幸早夭。李绍,姑臧侯李承七代孙,见载《新唐书·宰相世系表》。李绍父义璋,泗州录事参军;母博陵崔氏;外曾祖子博,隋泗州刺史;外祖文康,唐栎阳县令、和州司马。参见《唐故泗州录事参军李君(义璋)墓志铭并序》,吴钢主编《全唐文补遗·千唐志斋新藏专辑》,三秦出版社,1994,第103页;《故蔚州刺史张府君夫人李氏墓志铭》,吴钢主编《全唐文补遗》第6辑,三秦出版社,2006,第116页。李绍历朝请大夫、郑州武阳县令、丹郓舒三州刺史。李晃,不见史载,曾任宋州司士参军。吴钢主编《全唐文补遗·千唐志斋新藏专辑》,第116页。

后夫人荥阳郑氏,即权葬志“内子荥阳郡夫人”。崔涣第三子三原丞扬,盖为其生。郑氏,正史有载:“初,涣有宠妾郑氏,纵以母事之。郑氏性刚戾,待纵不以理,虽为大僚,每加笞诟。纵率妻子候颜,敬顺不懈,时以为难。”《旧唐书》卷一○八《崔纵传》,第3282页。《新唐书》所叙同。《新唐书》卷一二○《崔纵传》:“涣有嬖妾,纵以母事之。妾刚酷,虽纵显官而数笞诟,然率妻子候颜色,承养不懈,时以为难。”(第4320页)惜不知其父祖名讳。郑氏是续弦,而两《唐书》记其为妾,显然有误。郑氏作为继母,对崔纵颇为刻薄,但崔纵以孝事亲,更衬托了崔纵孝子之质,“穆志”中也赞扬有加:“前夫人生冢子常山公。世公之清德重望,洎天官亚相之位。事后夫人荥阳郑氏,公之理命,以无违为大,而俛拘忌,出入衔恤。”

崔涣客死异乡,扶柩归洛的千里归途就由三夫人郑氏和三子来完成,但“李志”中只提到了长子崔纵和少子崔捷,“少子”指最小的儿子,没有提到崔扬,这是不合情理的。崔扬是三夫人郑氏所生,当为“少子”。“穆志”中记载崔捷早夭,因此“李志”中的少子当为崔扬。“穆志”侧重崔涣和夫人们的合葬,人物关系的记载当更为准确。此时主事之人即为崔涣之子崔扬和崔涣之孙崔元方,崔纵和崔捷均已去世。

崔涣祖坟当在恒州鹿泉之旧茔,《大唐故特进中书令博陵郡王赠幽州刺史崔公墓志铭并序》,周绍良主编《唐代墓志汇编》,第1168页。为什么他的葬地会选在洛阳?

根据崔涣权葬志,其父亲崔璩归葬祖坟,但其母亲郑氏葬在“东都邙山金谷原”,崔涣曾孙崔础墓志载:“归祔河南府河南县金谷乡尹村,从遗命之,不敢离祖考也。”根据研究,河南县金谷乡在平乐乡之西,尹村属贯古里,在今水泉村一带。赵振华:《唐代乡里方位初探》,《洛阳出土墓志研究文集》,朝华出版社,2002,第78页。从崔涣母亲开始,崔家新辟茔地,其裔孙盖皆葬此地。崔涣墓志、崔础墓志皆应出土于此。

崔涣的父亲崔璩逝于开元三年或四年,恰逢开元盛世之际,崔璩能够归葬祖坟,与社会稳定有极大的关系。崔涣母亲卒年不详,因为迁葬的时间不合适,之后又遇到安史之乱,于是归葬的事情就耽搁下来。

结 语

本文利用洛阳近年新发现的两方唐代宰相崔涣墓志,探讨墓志对墓主生平记载繁简侧重不同的可能因素,分析了官修史书中个人传记对其家族墓志取舍裁度的政治背景。拜根兴先生在《全唐文补遗》等墓志总集中发现有28人各有两方墓志,之后相同形态的《崔涣墓志》面世,为唐代墓志中相对少见的品类文本增添了新史料。唐朝宰相崔涣的两方墓志,不仅对于探明其人的生平有帮助,而且对于了解墓志铭和史书之间的取舍关系也能有比较直观的认识。