深度阅读

中国最早的商业化窑业生产中心——鹰潭角山商代窑址

鹰潭市位于江西省东北部,信江中下游,面向珠江、长江、闽南三个“三角洲”,是内地连接东南沿海的重要通道之一,历来有“东连江浙,南控瓯闽,扼鄱水之咽喉,阻信江之门户”的说法。在三千多年前的商代,一群窑工就对这里情有独钟,在鹰潭角山,他们烧造陶器、原始瓷,窑火燃烧近三百年不熄,创造了独特的角山文化,角山窑址也成为鹰潭古文化遗址的代表,成为中国南方地区一颗光彩夺目的窑业明珠。

角山窑址位于鹰潭市月湖区(图一)。角山窑址北面有许多断断续续的鱼塘和低洼的沼泽地及低矮的丘陵,这些的鱼塘和沼泽地蜿蜒连绵成一条河道。从考古调查结果看,角山窑址的文化堆积主要分布在这条河道的南面,现在的童家河南北两岸及河床上都有文化堆积,说明童家河是后来形成的。从文化堆积的分布看,这条由断断续续的鱼塘和低洼的沼泽地形成的河道可能就是三千年前的古河道。

图一 角山窑址全景

角山窑址的发现与发掘

1982年春,我省进行全国第二次文物普查,由鹰潭市文化馆杨巨源、姜良爵、鹰潭市文教局文化组倪任福等组成的文物普查小组在月湖区童家乡的徐家自然村调查时发现了该窑址。从河旁的灰坑和陶片堆积中,采集到不少陶器残片及可以复原的器物。1982年7月,省文物工作队李家和、刘林、程应林等专程来鹰潭角山对该古遗址进行了复查,确认这是一处重要的商代晚期的古文化遗址。

1983年10月3日至10月17日,江西省文物工作队李家和(领队)、刘林、黄水根,鹰潭市文化馆杨巨源、玉山县文化馆余盛华、横峰县文化馆黄国胜和广丰县文化馆易伯涛等组成考古队对角山窑址进行首次发掘。发掘地点主要集中在现在的童家河南岸100米区域内,共布1×12米探沟七条,编号为T2~T8,并清理了两处陶片堆积。同时对童家河北岸裸露在岸边的灰坑进行了清理,在童家河北岸100米区域内还布了一条1×12米探沟。本次发掘总发掘面积为150平方米,出土和采集各种完整和可复原器物350余件。

1986年8月,江西省文物工作队李家和(领队)、曹柯平、廖根深、周广明、邓金香,会同鹰潭市博物馆杨巨源、曲利平、杨彩娥等同志对角山窑址进行了第二次发掘。在童家河南岸100米区域内布探沟四条,发掘面积25平方米,出土完整和可复原器物70余件。

这两次发掘总面积为175平方米,出土完整和可复原器420余件。根据调查和发掘获取的相关资料,初步推断角山遗址是一处重要的商代窑场。同时这批考古资料也引起了考古界广泛的关注,苏秉琦先生说:角山遗址的发现了闽、赣一大片地区的青铜文化。

2000年10月至2001年1月,在国家文物局专项经费的资助下,江西省文物考古研究所李荣华(领队)、周广明、柯传伦、李牙生,玉山博物馆余盛华、德安博物馆余志忠、鹰潭市博物馆杨彩娥、赵雪娟、李萍组成考古发掘队,对角山窑址进行了较大规模的第三次发掘。此次发掘主要在上、下板栗山及童家河北岸的个别区域。在上板栗山布5×5米探方9个(图二),在下板栗山布5×5米探方9个,在童家河北岸100米区域内的机耕道附近布5×5米探方4个,共布5×5米探方22个,发掘面积400平方米,揭露了一批重要遗迹,出土了大量的遗物。在上板栗山发现龙窑、马蹄窑等重要遗迹(图三、图四),在下板栗山发现圆窑、马蹄窑等重要遗迹,下板栗山发掘的9个探方由于时间关系及丰富的遗迹现象,未清理完,采取回填保护的方法对重要遗迹进行保护。

图二 A区全景

图三 马蹄形窑(Y6)

图四 龙窑

为揭示角山窑址文化遗迹的空间分布状况,2002年3~4月江西省文物考古研究所李荣华(领队)、严振洪、赖祖龙、余盛华、陈正兴、肖国光对角山窑址进行了全面调查和重点钻探,钻探面积5万余平方米,采用梅花桩式布孔,孔距1米,钻孔15200个。基本确定角山窑址现存面积东西最宽处390米、南北最长处350米,总面积约7万平方米。核心分布范围与2000年的考古调查、钻探的结果一致,即位于上、下板栗山和童家河南北两岸100米区域内。为了便于以后的发掘,我们将角山窑址分为四个发掘区,分别以A、B、C、D予以界别。A区为上板栗山,B区为下板栗山,C区为童家河北岸100米区域内,D区为童家河南岸100米区域内。

在2002年春对角山窑场全面调查、钻探的基础上,2003年3月中旬至9月初,江西省文物考古研究所李荣华(领队)、赖祖龙、柯传伦、陈正兴、邹俭平,玉山县博物馆余盛华、新余市博物馆彭振声组成考古发掘队对角山窑址进行了第四次发掘。在C区开5×5米探方28个,在B区开1×45米、1×50米、1×60米、1×95米探沟4条,共揭露面积950平方米,揭露出一批与制陶相关的作坊遗迹(图五、图六),出土完整和复原器物近700件。

图五 陈腐池:坑底白胶泥(H40)

图六 成品坑(H11)

2007年3月至5月,江西省文物考古研究所李荣华(领队)、赖祖龙、陈有根,玉山县博物馆余盛华,鹰潭市博物馆江陵组成考古发掘队对2000年B区回填的重要遗迹重新揭露并发掘到生土,揭露出角山窑址早期的文化遗存和丰富的遗物(图七)。

图七 房基(2007YJF4)

角山窑址自发现起经过五次考古发掘,历时25年,发掘面积1525平方米,共发现遗迹64处。其中作坊遗迹14处,发现陈腐池8处、练泥池1处、蓄泥池1处、蓄水池1处、辘轳车基座1处、成品坑2处;其中窑炉遗迹9处,发现烧成坑3座、圆窑3座、马蹄窑2座、龙窑1座;其中生活遗迹41处,发现房子6座、灰坑28个、灰沟5条、陶片堆积2处。发现小件遗物1886件。其中石器64件、陶器1721件、原始瓷59件、工艺标本42件。在陶器的口沿或底部发现2359个(组)刻划符号。其中,2000年度的发掘被评为“2001年全国重要考古发现”。2003年10月,著名考古学家、国家文物局专家组组长黄景略对角山遗址进行了考察,对角山遗址在南方青铜文明中的重要地位给予了高度评价。2004年4月,著名考古学家、国家文物局专家组核心成员张忠培视察角山遗址并题词“角山遗址是继续求索的基点”,再次肯定了角山遗址在中国青铜文明史上的重要地位(图八、图九)。

图八 现场固定提取文物

图九 考古现场

角山窑工的生活

在3300多年前,角山窑工曾在角山生活、生产过很长时间,留下了角山古窑址。通过多次的考古发掘,发现了角山窑工的居住区——房子,同时除了发现窑工生产制作的陶器、原始瓷等产品外,还发现了窑工日常生活使用的石器、陶器、原始瓷器等实用器物。通过这些器物,我们可以复原角山窑工的生活场景。

角山窑址发现的房子均为挖柱洞立木柱的结构,房子平面形状为圆形,直径3.00米,周边有14个柱洞,柱洞间间隔约0.40米,房子座东朝西,门向270°,门左右两边的柱洞较其余12个柱洞大,直径为0.26~0.28米,其余直径则多为0.20米,柱洞深0.12~0.38米,房子周边坍塌大量红褐色烧土块,系草拌泥烧土块。从房子周边的坍塌堆积分析,房子构筑方法是先立柱,然后再以草拌泥糊墙,房内堆积为细腻胶泥,致密坚硬。房外柱洞周边为坍塌的烧土块。从发现的6座房子来看,房子面积都较小,大约6—7平方米,适合2—3人居住。房子和窑、作坊常常在一起。说明窑场的窑工是分散住的,在各自的工作场所附近建房居住。

角山窑址出土石器较少,五次发掘共出土石器64件,主要集中在几个遗迹单位中出土,如H11、H13、Y1、Y3、Y9、Y10等,窑中出土石器,应是窑废弃后当做垃圾坑使用时留下的。石器的质料主要有花岗岩、石英岩、砂岩、粉砂岩、砾石等。石器大多通体磨光,以石镞磨制较为精细,其他石器磨制相对粗糙。石器表面均有使用痕迹,个别残损严重。很显然,这些石器都是古人使用过的,他们用这些石器进行生产活动,获取生活资料。从使用功能角度分类,角山石器可分为生产工具、武器、其他等三类。生产工具种类有锛、斧、网坠、凿、锥、石拍等。石锛14件,均为单面磨刃。石斧1件,刃部由两面磨成,整体磨光。石网坠、石凿、石锥、石拍各1件。武器主要有镞、矛等。石镞32件。石矛2件。除此之外,还有砺石、石环、石饼、石饰、石坯料等。从这些石制的生产工具、武器分析,角山窑工的生产方式应该是以渔猎为主。另外,角山窑址出土大量的陶网坠也证明当时渔猎是比较发达的(图一○)。陶纺轮、陶刀、陶镰的发现则说明农业也相对发达,窑工们会纺织衣物,也能小范围种植经济作物了。

图一○网坠

角山生产出大量的陶器、原始瓷,有些产品明显有使用痕迹,说明窑工们自己也使用这些产品。比如炊器都以陶支脚为支撑物,上面放置甗型器或釜,放甗型器的时候,上面甑部可能还配以陶甑(图一一、图一二)。陶鼎退化,基本不做炊器了,中原多见的陶鬲在角山窑址中没有发现。盛贮器主要用罐、器盖、盖碗、缸、瓮、坛。罐、缸、瓮、坛与器盖、盖碗应该是配套使用的,用来盛贮实物等。饮食器有豆、盏、碗、斝、壶、盅、盂、杯、勺、觚、尊等。窑址主要产品三足盘、盔形钵、平低钵、带把钵等反而使用较少(图一三)。斝、觚等的使用则可表明他们的族属来源(图一四)。

图一一 甗型器与支脚

图一二 釜(2003YJH13:20)

图一三 带把钵(2003YJY10:60)

图一四 斝(2003YJH13:28 )

从角山窑址发现的房基我们可以推论出角山窑工们生活起居是以2—3人为单元,分散在作坊、窑场周边居住,这种居住方式是不是“家庭”小单元我们无法判断,但这种居住方式显然是以作坊、窑场为中心的,窑工居住是次要的。或许因为这种居住能便于窑工制作、烧造陶器,便于控制窑的火候温度,从这个意义上说,角山窑址发现的6座房子可能都是工棚性质的房子。窑工们住在工棚里,自己的衣物自己纺线编织,气候好的话还小范围地种植经济作物,如水稻等,更重要的生活资料则来自于河流、山林,河流中有他们需要的鱼、虾、贝类水产,山林有猎物。他们在劳作之余则上山打猎或到河流中捕渔。

原文刊于李玉英:《故园寻踪:考古大发现》,江西人民出版社,2011年。文章略有增删。

点击蓝字 • 关注我们

角山窑工的生产

角山窑工是怎么生产的?我们可以从作坊区、窑区发现的遗迹和出土的器物来分析。角山窑址作坊区的遗迹主要有14处,其中陈腐池8处、练泥池1处、蓄泥池1处、蓄水池1处、辘轳车基座1处、成品坑2处。窑工们对原材料的选择是很严格的,据中国科学院高能物理研究所的《江西鹰潭角山窑址商代古陶的核分析研究报告》显示:“角山窑址各窑区大、中、小型古陶器物所用的原料元素组成无明显区别,是同种原材料;三个窑区古陶的原料元素组成相似,可能采用了同一位置的原材料;依据现有数据,所分析的古陶样品原料与邻近窑址边缘的原生土无密切关系”。也就是说,窑工们有可能是从较远处运输原材料过来制作陶瓷器的。从发现的作坊遗迹看,窑工们对原材料——瓷土要经过至少三道关才能进入制作程序。第一道关是陈腐,将瓷土放于陈腐池中,然后放水初步搅拌,让其陈腐,陈腐的基本原理就是原材料中杂质和陶泥的比重不一样,等到陈腐到一定时候,杂质等或漂浮或沉淀,去除漂浮或沉淀的杂质,陶泥就纯净了很多,这样原材料就过了第一道关,可以从陈腐池中取出,放到练泥池中。练泥是第二道关,陶泥虽然纯净了,但其粘性远远不够,需要通过不断的搅拌或踩踏,从“生泥”变成“熟泥”,使其粘性增加,方可使用。炼泥过后,一般会将陶泥垒砌起来或放到蓄泥池中,间断性地加水保湿“养”着,蓄泥是第三道关。经过这三道关,窑工们就可以开始制作陶瓷器了。从发现的陶车遗迹看,当时的陶器生产已经使用了轮制制作,窑工们从蓄泥池中取出陶泥,裁剪后在陶车上拉坯制成各种器型,然后针对不同的器型进行不同工序的加工。比如陶罐,坯体成形后,用陶垫在陶罐里面垫着,用陶拍在器表拍印纹饰,要拍组合纹饰的话,就要换陶拍,我们看到的陶罐器表有各种云雷纹、篮纹等,在陶罐内壁则有一个个陶垫的凹窝(图一五、图一六、图一七)。

图一五 陶拍

图一六 陶拍

图一七 陶垫

有些器物要分段制作,在拉坯后,要搭接、涂抹才能够连为一体,比如甗形器、豆、尊等等。还有些器物是轮制和手工捏制配合成形的,比如带把钵,钵体是轮制的,把则是手工捏制的,制成后将把与钵粘为一体。陶器成形后,个别器物还在器表施釉,窑具中除陶垫陶拍等制作工具外,还见有一种三个小杯连为一体的小杯盘,推测可能是盛釉器皿,角山窑址中出土的原始瓷很多都有均匀施釉现象(图一八)。

图一八 原始瓷罐

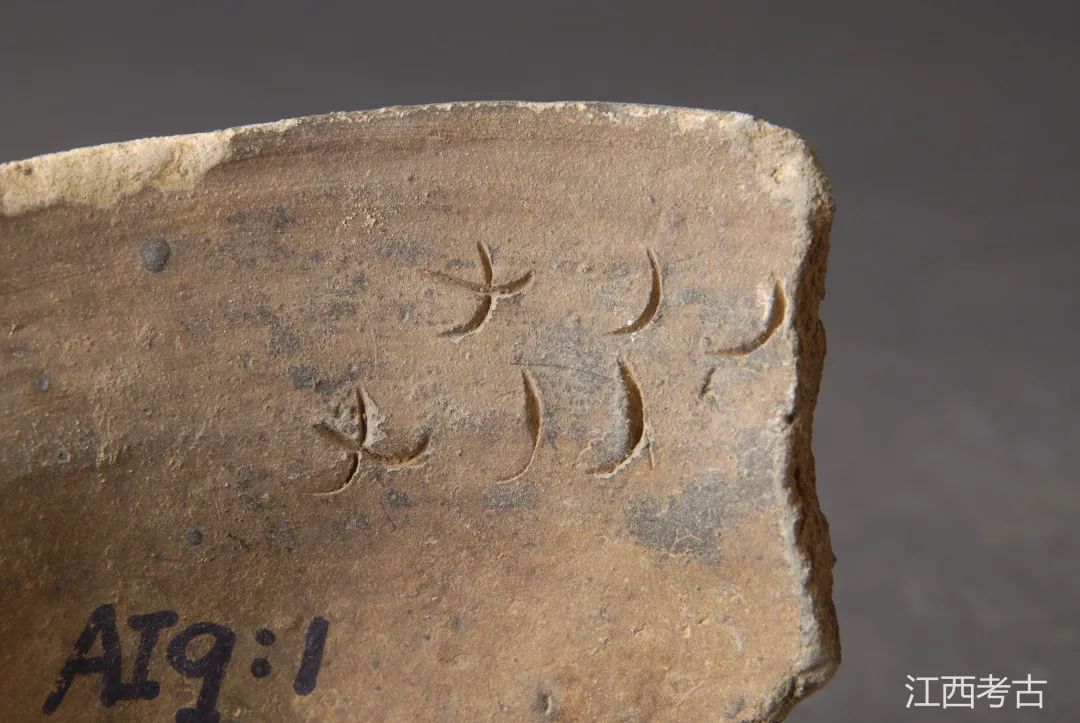

角山窑工们在作坊里成批量地生产陶器,生产完后,放置在通风好的地方晾坯。然后进入到窑场烧造阶段。在晾坯和烧窑工序之间,在装窑完成之后,应该还有一个重要的活动:祭祀窑神,占筮吉凶。角山窑址出土器物中有一批比实用器小几倍的模型器,应该是和祭祀窑神有关(图一九),角山窑址出土2359件(组)刻划符号也应该和祭祀活动中的占筮有关,在占筮过程中,这些将干未干的陶器口沿成为巫师记录占筮结果的载体,占筮完了以后再放到窑里烧制。祭祀占筮完了以后,经过点火烧窑、烧成封火、凉却卸窑等几个阶段,烧成的陶器、原始瓷经过挑选,将变形器、次品剔除,把成品放入成品坑中保存,然后将产品运销到各地。角山窑工就是这样,凭借着自己的勤劳、智慧,使角山窑火绵延了三百多年。

图一九 模型器

角山窑工的族属

角山窑工是一群什么人?他们从哪里来?他们的产品又销往哪里?要回答这些问题就离不开对“角山文化”的探索。简单说,远在角山的窑工们开始制作陶器以前,在角山就有原始居民再次居住。考古工作者在不同的地方采集了不同的科学检测标本,发现距今约4000年前,这里就有人类生产、生活过。从角山窑址采样的最早的碳十四标本检测的数据显示,角山窑址文化遗存的相对年代是从夏代早期延至商代前期,绝对年代为2020~1410年,即距今3970~3360年,时间跨度约600年。那个时候就有居民居住,只是他们没有进行大规模的陶瓷生产。从出土器物的特征分析,角山窑址的年代应当在商代中期或略晚,时间跨度约300多年。这是角山窑业生产的鼎盛时期,也是角山文化的形成时期。角山文化就是角山窑业生产文化。角山文化应是在商代中期或略晚时期,活动在武夷山脉西北麓信江流域和武夷山脉东南麓闽江流域的一个相对稳定的人类共同体创造的考古学文化。具体而言,角山文化的空间分布以一山二河为核心,向周边辐射。即以闽赣边界的武夷山脉为中心,武夷山脉以西、西北以信江流域为主要分布的中心区,最西部止于鄱阳湖,包括现在的资溪、金溪、余江、鹰潭、贵溪、余干、万年、弋阳、铅山、横峰、上饶、广丰等县市全境。武夷山脉以东以闽江上游的富屯溪和建溪流域为其主要分布的中心区,最东部以浙江洞宫山、福建鹫峰山为界,包括现在的光泽、邵武、武夷山、建阳、浦城、松溪、建瓯、政和等县市全境,继续往东即闽江下游流域为角山窑址的影响区域。武夷山脉东北即浙江西南山区,也为角山文化的主要分布区,包括江山、龙泉、庆元等县市境。角山文化南界或可沿武夷山脉南延,可至江西东南山区如广昌、石城等地,福建西南山区如宁化、清流等地。就在这“一山二河”的范围内,发现了许多类似于角山窑工生产的产品,如三足盘、带把钵、罐、器盖等等,在器物口沿还发现了和角山一样的刻划符号,福建光泽崇仁镇池湖村发现的池湖墓群,出土的器物与角山窑址的器物如出一辙,应该就是角山窑工的杰作。奇怪的是,角山窑址一直到现在也没发现墓葬区,居住区仅仅是工棚性质的房子,会不会光泽才是角山窑工的“根”?福建光泽与角山窑址很近,沿白塔河过资溪即到光泽池湖墓群,白塔河的发源地就在光泽。如果这个推论成立,则角山窑工的族属应是长期聚居在武夷山脉的“先越人”,是三苗氏的后裔。三苗氏,在尧舜禹时候,也即大约距今四千年或夏代时期,从中原逐步赶到长江中、下游及其以南广大地区,这在史学界看法大体一致,三苗氏在商周时散居江南各地,秦汉以后遂有“百越”之称。这一论点也可从出土器物中加以佐证,角山窑址中出土器物中很多带把的器物,或成鸟首的器物,有的刻划符号就是刻划鸟的图案(图二○),有的器物则捏塑成蛇状,这和“先越人”以鸟、蛇为图腾应有一定关系。

图二○ 鸟图案

刻划符号是南方的“甲骨文”

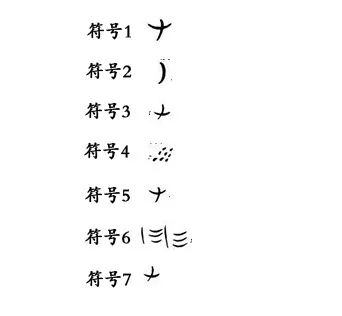

角山窑址经过五次考古发掘,在器物口沿、底部等部位发现刻划符号2359个(组)。刻划符号是古人在陶器制成后未完全晾干前用锐器在其口沿或底部刻划的某种符号,陶器此时可能充当了文字的载体。从刻划符号的笔顺分析,刻划用了专门的工具,主要有两种:一为月牙刃工具,可能是某种窑具;一为细竹或细木棍类,可能是算筹类东西;有的符号是用两种工具共同完成,不排除是一种工具的两端,一端是锥状锐器,一端是月牙刃锐器。对角山刻划符号的研究一直以来就是角山文化研究的焦点和热点。前贤通过研究1983、1986年出土的刻划符号,认为角山刻符是一种五进制的记数符号, 但2000年后出土的刻划符号材料显示1-10都是通过积横画表示,甚至10以上的数字也用刻划工具直接刻划,说明角山刻符积数“五进制”的观点是值得商榷的。

角山窑址的年代是商代中期略晚,根据相关文献记载,商代中晚期南方地区是盛行占筮活动的,南方越人善于占筮,从商代早期开始,商王室就从南方越地纳贡杰出的“巫师”,在中原王室(即安阳殷墟附近)形成“巫师集团”,与以占卜为主的“贞人集团”同时服务于商王室。所以《礼记·礼运》云:“王前巫而后史,卜、筮、瞽、侑,皆在左右。”历史上的巫咸、巫贤父子就是从越地进贡到商王室的杰出巫师,后均为重臣贤相。角山刻划符号中三画一组的符号很多,多达311组,占绝大多数,六画一组的符号也少量存在(图二一),如果将三画还原为周易的单卦,六画还原为重卦,这批材料正好反映的是单卦向重卦的过渡,与该遗址的时代也相吻合。另外,刻划符号中的“符号1”出现很频繁,与“符号2”对应出现,前文已述及数字1—10都是用积横画来表示,所以“符号1”与“符号2”应有其他的含义,江南卑湿之地,曾有学者指出中国的“阴阳观念”出现很早,而且首先出现在卑湿的江南湖泽一带,此观点如果成立,则“符号1”与“符号2”或许就是阴阳的标志,角山刻符中Br13类:“符号3,符号4”是用两种刻划工具组合刻划而成,先用细竹或细木棍类戳刺八点,然后在左下方刻上“符号5”符号,戳刺的八点正好是偶数,属于阴阳之“阴”,故推测“符号1”应是阴阳符号,表示“阴”(图二二)。关于阴阳观念、奇偶观念的起源,河南舞阳贾湖遗址曾出土龟腹石子,以考古材料证实了早在9000—7000年前古人就有了自然数的概念和奇、偶观念,由于出土于占卜实物上,推测阴阳观念也随着奇、偶观念的出现而产生。阴阳符号在筮数易卦中出现是角山筮数易卦与其他地方出土筮数易卦的最大区别。

图二一 刻划八卦符号

图二二 占筮记录

角山刻划符号除可作为八卦发展史上单卦向重卦过渡、阴阳观念的起源发展的实物印证外,刻划的内容、符号很多还可以和殷墟甲骨上的内容、符号相对应,有些就是一样的内容、符号,比如“巫”、“五”字,角山刻符的写法和殷墟甲骨文的写法几乎一样(图二三、图二四);又如安阳殷墟发现的“易卦”卜甲在中甲正中有“九”、“六”二字,“九”、“六”上面还刻有一组符号,一直以来令学者费解,无法释读,在角山刻符中出现了完全一样的符号,如Cs6类“符号6”,并且还有很多种简体写法,这种符号出现很多,达16个,结合有多种简体写法,应是一种记录占筮结果的方式,也即占筮记录,殷墟发现的“易卦”卜甲左甲桥下端有一组符号,与角山刻符中的Br13类“符号7,符号4”也几乎一样。从上述特点分析,角山刻符中有相当部分刻符应是早期的占筮记录,应是“筮数易卦”的另一种表达方式,这些“筮数易卦”用的是阴阳爻,而非数字。

图二三 刻划“巫”字

图二四 刻划“五”字

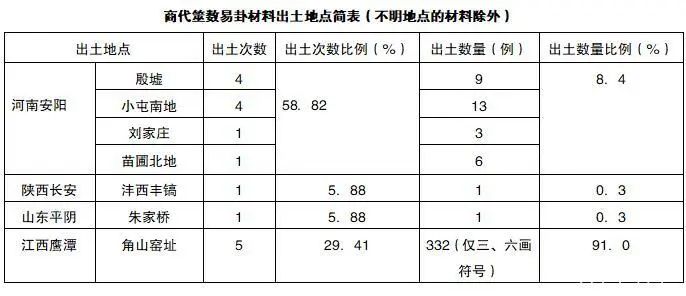

商代筮数易卦材料主要出土于河南安阳殷墟附近和江西鹰潭角山窑址,角山窑址的年代略早于殷墟, 角山出土的筮数易卦占商代筮数易卦的91%,可谓是商代筮数易卦的“大本营”。

考察角山和殷墟两处出土的筮数易卦材料,我们发现角山窑址中的刻划符号具有“原始性”,如1-10数字仍以积横画表示等,殷墟甲骨文的记数方法则已经使用了十进制,与殷墟的记数方法相比,角山的记数方法是原始的、落后的,这或许可以从殷墟地处商王王室活动范围,文明程度较高,而角山是民间窑场,文明开化程度较低来解释,但奇怪的是在殷墟中仅见的几件占筮卜甲上,常常发现契刻着与角山某类刻符一样的符号。如上文所述的1973年安阳小屯南地出土的卜甲,中甲正中“九”、“六”两字上方的符号与角山Cs6类刻符完全一致等。角山刻符中的符号基本是以类为单位,同一种符号常常有十多个,这一现象至少可以说明角山刻符的该类符号与占筮有关,并且这种占筮方法在角山应是多次使用过。从这个角度分析,角山刻符是殷墟占筮甲骨的源头。从文化性质考察,角山窑场的使用者属于江西土著居民,是三苗氏的后裔,也即“先越人”。越人善于占筮,《尚书·君奭》:“(周)公曰:君奭!我闻在昔,成汤既受命时,则有若伊尹,格于皇天。在大甲时,则有若何衡。在大戊时,则有若伊陟、臣扈,格于上帝;巫咸义王家。在祖乙时,则有若巫贤。在武丁时,则有若甘盘。”《世本》云:“巫咸作筮”。又《史记·天官书》云:“昔之传天数者:高辛之前重、黎;于唐、虞,羲、和;有夏,昆吾;殷商,巫咸;周室,史佚、长弘……”。上述史料说明,商王确实与卜人、筮人有着密切的关系,巫咸、巫贤父子出自长江下游虞山,被进贡到商王室,以占筮著名于商王朝,是南方筮法北传的开始。从考古材料和史料两方面都可证明筮法产生于南方,传播于商王室,由于南方占筮用的是算筹类竹木器具,很难保存实物,书写载体除商王室多用玉片、甲骨外,南方民间则多用将干未干的陶器,所以在卜筮成风的商代,在大型的民间窑场中出现大量的占筮记录是合理的,这些刻划符号也即保存下来的“筮数易卦”,从这个角度看,角山刻划符号堪称是中国南方的“甲骨文”。

角山窑址发掘的意义

角山遗址是我国迄今为止发现的最早的专业性陶器生产基地。虽然早在新石器时代早期就已发现生产陶器的窑炉,但那只是零散的自产自用的并未形成规模的非专业性质的,而角山遗址则不同,这里分布着大量的各类窑炉和作坊。在已发掘的1500平方米的范围内,已发现烧成坑、半倒焰马蹄形窑和龙窑6座,作坊区14处以及近2000件完整和可复原陶器及原始瓷,陶瓷片几十万片,陶瓷片堆积最厚处可达3~4米,充分说明这里已形成规模化生产,其经营者是一批从农业中分离出来的独立的手工业者——窑工。他们以生产陶器为业,掌握着生产陶器的娴熟技术。遗址中农业生产工具很少,陶镰、纺轮等少量出土说明他们曾小范围使用过,大量的则是陶拍、陶垫、陶支座等制陶工具。

角山遗址是我国商代南方地区乃至全国最大的窑场。其规模之大、窑业堆积之厚在同时期的遗存中是罕见的。面积近七万平方米,陶瓷片随处可拾。产品种类繁多,器类齐全,几乎包括了赣江——鄱阳湖水系东部、信江流域商代考古遗存中所见的所有器形,同时角山窑的产品在武夷山脉东南麓的福建省闽江上游流域商代中期遗存中也大量出现,器型特征完全一致。制陶作坊多、遗迹密集。2003年的发掘中,在面积不大的区间集中了近30余处遗迹,如陈腐池、练泥池、蓄泥池、排水沟、蓄水池、烧成坑、成品坑、工棚等。

角山窑址是我国先秦时代延续时间最长的窑场。角山窑创烧的年代可以上溯到商代早期,虽然当时窑业不甚发达,在聚落中未必处于支配地位,但从烧成坑到圆窑的转化已经基本完成,处于烧成坑和圆窑并用的时期,到商代中期,窑业技术快速发展,完成了窑业技术上的多次改进发展,出现马蹄形窑和龙窑,商代中期应是角山窑鼎盛的时期,商代晚期以后的文化遗存在遗址周边未发现。即便如此,角山窑址连续烧造的时间也有近三百年之久,这在我国先秦时代陶器生产史上是绝无仅有的,这几乎可与宋明时代的一些大型窑场媲美。

过去学术界根据窑业技术的发展,认为龙窑系统是南方技术传统,圆窑系统为北方技术传统,两大体系是不同文化环境中的产物,代表着长江流域和黄河流域两大文明。角山窑址马蹄窑和龙窑的发现,说明至迟在商代中期,圆窑系统与龙窑系统在江南并存,半倒焰马蹄窑与龙窑一样代表着江南地区窑业的技术文化特征,并将半倒焰马蹄窑的发生期向前推进了数百年,为研究南北方窑业技术以及半倒焰马蹄形窑的起源提供了新材料。角山龙窑继吴城遗址之后的发现,填补了龙窑烧造史上的一段空白。吴城龙窑已有多个投柴孔,为龙窑发展较为高级阶段的产物,而角山龙窑只有一个焚口,属雏型或初级型,为研究龙窑的起源创造了条件。

对于早期的制陶工艺和烧造技术,过去只是从单个的器物本身、器物原料的化学成分或单个窑炉上进行分析,无法了解从取土到器物成形之间的一系列环节,角山窑场弥补了这个空白,在世人面前再现了陶器制作从取土陈腐、练泥、蓄泥到烧造成器、成品堆放的一系列过程,几乎集中了窑业生产各个环节,这在我国早期窑业生产的揭示中尚属首次,使我国早期窑业的研究从单个器物制作或单纯窑炉研究中解放出来,可以全方位多角度来观察和研究中国早期窑业技术。

角山遗址位于闽、浙、赣三省交界之地,自古以来即为交通要冲,东可往浙江,西经赣中到湖南,南过铁牛关、江浒关经赣南可通闽粤,角山窑址的发现辨识为这些地区商代遗址器物的烧造地提供了确切的窑口依据。另外,角山窑的产品主要集中在武夷山脉西北麓的信江流域和东南麓的闽江上游流域。在信江流域以角山窑的器物为主要特征的文化遗存被称为“万年类型”,以万年肖家山、送嫁山出土的商代土坑墓葬为代表;在闽江流域以角山窑的器物为主要特征的文化遗存被称为“白主段类型”,以福建光泽崇仁镇池湖村发现的池湖墓群为代表。角山窑址东北与浙江西南山地的江山肩头弄类型有着密切关系,尤其与浙江肩头弄文化遗存一单元的红褐陶系有着更密切的关联。以角山窑址为代表的角山文化与福建沿海地区的考古学文化以及江浙马桥文化形成相互影响相互渗透的考古学文化面貌。闽江下游的黄土仑类型是角山文化与沿海地区考古学文化相互交融渗透的产物,肩头弄文化遗存文化因素也显得复杂,兼具角山文化、马桥文化诸因素。从考古学文化的角度看,角山文化“活了闽赣两省一大地区的青铜文化”(苏秉琦先生语)。

原文刊于李玉英:《故园寻踪:考古大发现》,江西人民出版社,2011年。文章略有增删。

编辑:“江西考古”微信公众号编辑小组

终审:柯中华