深度阅读

北朝墓群剪影 华丽的隋唐前夜

在《三国演义》里,罗贯中说曹操离世时遗命于彰德府讲武城外,设立疑冢七十二,以达成“勿令后人知吾葬处,恐为人所发掘”的效果。

《读史方舆纪要》里亦提及“操有疑冢,凡七十二处,在漳水上,自讲武城外,森然弥望,高者如小山,布列直至磁州而止。”

磁州,于民国时降为磁县,因地产磁石而得名,属今河北省邯郸市所辖。这里,曾是曹操的七十二疑冢传说之地。

放眼大地上残存的土夯,它们在千年的光阴中凋零着…宋代以来,疑冢的传说甚众,便有先人戏称尽掘七十二疑冢,总有一个会是曹操的。

然而,失考的墓群在上世纪的考古发掘后,产生了戏剧化的结果,随着一座座大墓打开,人们没有在疑冢下寻到曹操,却逐一揭开了这些疑冢的神秘面纱。原来,它们是东魏北齐时的庞大墓群,比之曹操的时代晚了三百余年。如今,通过考古探明的约有134座。有些,因为墓志的出土,我们知道了墓主人;有些,我们能推测出来;还有些,可能已经消失,或者以后也很难再知道它曾属于过谁了…

虽然七十二疑冢的身份不是曹操,可这些墓主人的故事却并不失精彩之处。

这里,长眠着那曾唱着《敕勒歌》,泪流满面的英雄高欢;长眠着从生到死都逃离不了断龙命运的高澄;长眠着文武双全,却只能如笼中青雀般失意的造反天子元善见;长眠着远赴他乡,记录下那段乱世纷扰中国与国之间爱恨情仇的茹茹公主;长眠着被后世神话了的鬼面将军兰陵王…长眠着那些已被历史遗忘了的北朝先人们…

1

生于邺都 死葬京畿

为何磁县大地上会有如此之多的北朝之墓?时光要追溯到1500年前。

公元534年,因北魏孝武帝元修与实际的掌权人高欢决裂,逃往长安,造成东西对峙的局面。高欢考虑到洛阳临近边境,又在几经动乱之后王气尽丧,决定让年幼的新君元善见迁都至邺城。邺城因此成为了东魏与后来取代东魏的北齐之国都。

自北魏孝文帝迁都洛阳时起,为了加强对迁都之地的归属感,便规定了迁徙而来的民众死后均需葬于京邑之侧。

《隋书》中葬仪多参考了齐制,提及:“在京师葬者,去城七里外。”

可见随着迁都至邺,葬于京师邺下之人多取邺城七里开外之地下葬。

古人笃信风水,背山面水,又临近国都,是绝佳的地理位置。邺城以西,当时属于东魏北齐司州清都郡临水县的今磁县一带,因漳水迳其境东南,滏水穿其境北,丘陵地势让起伏的高岗遍布其间,成为了墓群选址的先决条件。

而古人的下葬有着严格的规制,除了选址外,五音姓利、昭穆制度等均有着讲究。当一个家族的祖穴葬毕,子孙便自然而然遵循了古制,在祖穴周边的相应方位,以家族的形式不断扩展,形成了等级分明的聚落。

东魏的宗室,多集中在以今天子冢为核心的区域,墓志中常常提及坐标西陵。北齐的帝王宗室则多集中在邺城西北,漳水之西,滏水之南的区域。

如今没落的皇家陵寝重新苏醒,他们的墓中之物,向我们揭示了一个远去而鲜为人知的华丽时代。

(北朝墓群分布图)

2

轩丘终见毁 千秋空建名

毛主席当年在某次会议中鼓励青年人时,曾提到过北齐的一位少年将军。主席说“兰陵王也是一个少年将军,他很会打仗,很勇敢。有一个专门歌颂他的曲子叫《兰陵王入阵曲》,据说这个曲子现在日本。”

这位传奇的少年将军曾激励着一代人奋斗,而追溯历史的光阴,他亦曾闪耀在北朝的天空之中。

兰陵王,一名孝瓘,碑称讳肃,字长恭,为北齐神武皇帝高欢之孙,文襄皇帝高澄之子。公元564年,周齐邙山之战,他以五百骑再入周军,至汉魏洛阳城西北角的金墉城下。因被围甚急,城上人看不出城下人的面貌,便“免胄示之面”,于是城中下弩手救之,又合兵击退了周军的来犯。大捷后,武士共歌谣之,为《兰陵王入阵曲》,自此成就了兰陵骁勇之名。

然而,邙山大捷后,兰陵王因将“国事”称为“家事”,惹来了君主忌惮,最终遭到了鸩杀,死后葬于邺城西北十五里之地。

目前,兰陵王墓在磁县申庄乡刘庄村东侧500米,比邻京深线和147乡道,是当地北朝墓群中一座知名的冢,编号为M44。

之所以知名,除了兰陵王自身的魅力外,和那首漂洋过海传入日本的《兰陵王入阵曲》也有着密切关系。而这座墓,保留最为珍贵之物,是其所存的神道碑。

按《隋书》志中,有:“三品已上立碑,螭首龟趺。趺上高不得过九尺。”

可见北朝时立碑对人物身份品阶有着严格要求。

磁县大地上所存的碑刻不止兰陵王一人的,如与兰陵王碑齐名的磁县三高碑,即长孙皇后的高祖父高翻之碑,高欢的从叔祖高盛之碑,还有东魏宜阳王元宝建之碑等。

这些精美的碑刻不仅是书法精品,也将那个时代的故事,用文字的形式进行了补全。

兰陵王的神道碑上,不仅仅记录了兰陵早期的官职变动,在碑额的背面还留下了一首悼亡的诗歌。

这首诗的作者,是其五弟安德王延宗。在兰陵离世时,安德曾手书以谏,而泪满纸,可见兄弟感情之深。

兰陵王碑的背面残留有武平六年八月等字样。

北齐武平六年(575年)八月,北周武帝宇文邕首次大举亲征伐齐。此诗中所言的“独有鱼山树,郁郁向西倾。”,似乎正隐喻着家国衰败,周军来犯之意。

公元576年,北周武帝第二次亲征伐齐,安德在平阳会战中崭露头角。而面对外敌来寇,家国倾颓,主上夜遁,他在晋阳被留守诸将推举登基。彼时,他继承了兄长之勇武,在晋阳之战中险些将周武帝斩杀,可惜一切就如他儿时所言的冲天王梦,终究转瞬破损,化作了一场空。

不知,当初为兰陵写下诗歌的他,是否曾预料过诗歌中这样的结局会与他们兄弟以及家国的命运如此相似?

轩丘终见毁。千秋空建名…

历经千年的光阴,背面文字多有漫漶,可安德这首过墓兴感之作却未曾遗失,仿佛在冥冥中感叹着一切,也默默给大家留下了一段兄弟间的赤诚情谊。

3

清晖永谢 彤管无穷

在磁县北朝考古博物馆的门前,一个巨大的骆驼雕像,已成为了这所博物馆的吉祥物。它取自磁县M3号茹茹公主墓中出土的陶骆驼。此骆驼形象生动,单膝跪地,作起势之状,身上的包袱满载货物,可见制作之人对骆驼姿态的熟识与丝路商旅贸易的了解。这种样子的骆驼,自北魏的平城时代起便已经存在,不过论起精致,茹茹公主墓中的这只绝对算得上是精品中的精品。

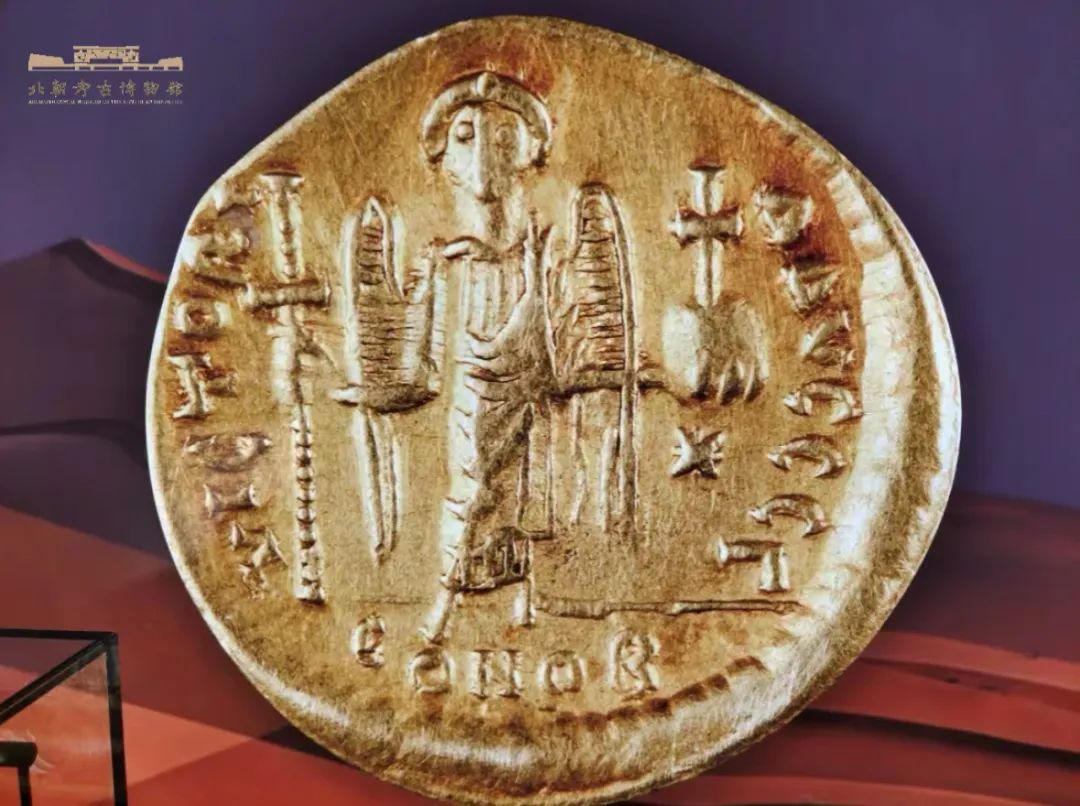

骆驼是丝绸之路上的重要交通工具,而此墓之中不仅仅有这一样连通中西之物,来自拜占庭的金币,结合了佛家莲花生童子等形象与萨珊波斯的连珠纹产生的金冠饰,还有陶俑中的胡人面貌,都有着浓郁的西方色彩。

这座墓的墓主人,来自柔然,姓郁久闾,名叱地连,号为邻和公主,是柔然可汗郁久闾阿那瑰的孙女,太子庵罗辰之女。

历史上与东西魏和亲的柔然公主一共有三位,第一位嫁给了西魏文帝元宝炬,后来因难产而死。高欢利用这位公主的死,让柔然转而与东魏交好,茹茹邻和公主,便是在这样的背景下来到的东魏,嫁给了高欢的九子高湛,未来的北齐武成皇帝。

出嫁之时,高湛8岁,邻和不过5岁的年纪,不似她的两位姑姑,已经习惯了草原作息,还有机会适应新的生活。

她嫁来后不久,高欢又几番辗转地娶了邻和的姑姑,巩固了东魏与柔然的关系。

不过,两位嫁到东魏的公主都去世于北齐建国前夜。邻和死时,她的姑姑已经离世,她也年仅13岁。这死亡是阴谋,难产还是其他?似乎随着光阴逝去,无处探寻。

她死后一个多月后,北齐建国,她也匆匆下了葬。因为柔然公主的特殊的身份,她的葬礼备极哀荣,由天子下诏。她短暂的一生,最终留在了金石之上寥寥数笔,只是墓志上所存的文字,将诸多真相隐藏了起来,更艺术性地隐去了东西魏争相交好柔然的内容,成了柔然因仰慕东魏之强,主动结亲的故事。

4

祇今尚有清流月 曾照高王万马过

1976年春,因大冢营村社员在村北平地时,铲破墓顶,茹茹邻和公主的墓被后世发现,而这座墓不仅仅清理出大量珍贵文物,精美的墓室壁画,更因墓志中提及的齐献武王之茔内,推测出了北齐神武帝高欢义平陵M1的所在。

北朝末期谁的故事最精彩?相信很多人会选择高欢。这位北齐的实际奠基人,从当年城楼上的小小戍卒,到后来东魏幕后的实际主人,其整个人生是一部精彩的草根奋斗史,而高欢的感情线,则上演了北朝版的穷小子与富家女故事,为很多后世之人津津乐道。不过这些还不足以让这位英雄人物留给后世这般多的感慨。

最令人触动的,是他最后一次西伐时,因兵阻于玉壁坚城,退军时西魏又有谣言扰乱军心,年过半百的他不得不拖着病体与诸多鲜卑勋贵相见,并使斛律金作《敕勒歌》,他在和唱中,泫然泪下的景象。

悲情的英雄,更容易引起人们的共鸣。而那首传唱千年的《敕勒歌》,更将我们带入了这位戎马半生的英雄的故乡…他努力了这么多年,本以为天命所眷,却原来也是一场玩笑…到头来,他还是有无法实现的梦,更遗憾于没有机会再去实现了,而在他死后,他子孙的国度仅仅维持了28年便为他的劲敌之后所灭,若他泉下有知,更会遗憾当初的受阻玉壁给子孙留下的遗祸吧?…

在生命的最后一刻,他想起的,是年少时出生长大的草原,那里没有那么多的尔虞我诈,勾心斗角,可从他离开六镇,走入政治中心时起,一切便已无法再回去了…

如今,在今大冢营村西北之地,义平陵高大的封土,仍在农田里,守望着一年一度的麦绿麦黄。每当风过,麦秆摇曳,仿佛还在诉说着这位英雄的未竟之志。

5

高欢死后,其长子也在上位后没多久遭遇不测,于是高欢的二子高洋成为了北齐的实际建立者。在磁县的前后湾漳村之间,昔日一处编号M106号的巨大封土,因为取土裸露,变为了当地的水井,直到上世纪考古工作的开展,从墓中发现墓室壁画上浩荡的帝王卤簿仪仗,出土了多达2200多件随葬品,才正式确立其为北齐帝陵的身份。

虽未出土确切的墓志哀册等标明墓主人身份之物,但因其规制颇高,马忠理先生又提到其西北曾有一个墓被移平盖房,贴合北齐废掉高殷葬于武宁陵西北之描述,所以目前普遍认为,此墓为北齐开国之主高洋的武宁陵。

磁县北朝考古博物馆中,将这座大墓的内部做了还原。

当你行入“墓”中,地宫的入口,青龙与白虎,便引领着你进入了这位北齐帝王的死后世界中。踩上脚下盛开莲花的地毯,墓道两侧浩荡的仪仗队随之而来。他们或穿袍服,或穿裤褶,或戴平巾帻,或着两裆铠。他们的手中,有的持着仪刀,有的执着金节,有的举着旌旗华盖,有的捧着鼓吹之物。气派的仪仗上方,还有诸多神兽仙鸟或奔或翔在高空。门墙之上,巨大的朱雀高约五米,静静凝视着前方,两侧畏兽驰来,仙兔仙鸟口含仙草,精美异常。

墓室之中,星河灿烂,一颗颗星宿依稀可见。

高洋,因为后世史料的关系,给很多人留下的印象是神经质。但事实上,高洋是一位能征善战也很有手腕的君主。

他父亲高欢认为他意识过于自己,宇文泰称他为高欢不死,突厥人誉其为英雄天子。

这些一时之杰眼中的高洋都非凡俗,可见其开国,不是巧合,是必然。

他早年间韬光养晦,因其长兄高澄在世,一直装疯卖傻,忍受了许多常人不能忍之事。不过有一次,高欢想测试几个孩子的能力,让他们解乱丝,诸子均在头疼时,只有高洋抽刀斩断了他们,大喝“乱者,须斩”,这便是快刀斩乱麻成语的由来。不难看出,高洋是个行事果决之人。后来高澄欲刺,他随即赶来稳定了大局,并且做了其父兄都没做的事情,他为帝期间,北齐的国力算是当时三国里最强的,特别是军事上的优势。西魏为此常常冬日凿冰抵御。柔然、突厥也都惧怕他的威风。

不过从很多记载来说,高洋也确有其残忍的一面,单从他为了保全北齐的国祚,在死前寻得借口大杀元氏宗族便可知晓…

6

造反天子 无奈下殿

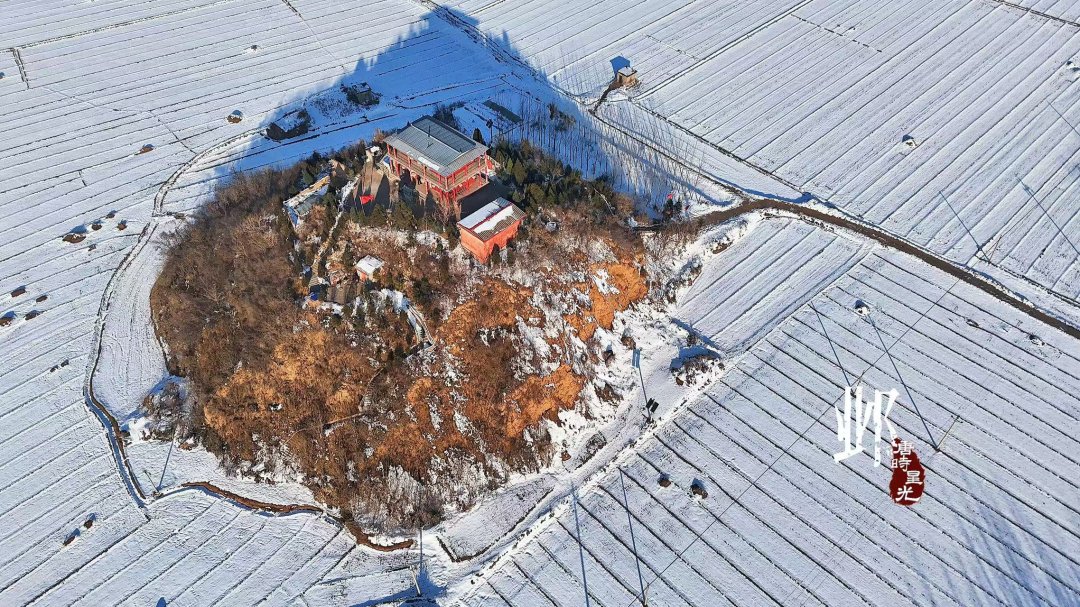

在磁县前港村东南之地,一座巨大的封土,编号为M35,是当地非常知名的一座冢茔。

民国以前的县志中,这里被传为高欢之墓或高欢之父高树生的冢茔,但随着考古发掘,高树生墓志已于他地出土,而前港村周围的村庄发现了诸多元家宗室之墓,这座墓目前普遍认为是东魏孝静帝元善见之墓,当地称为“天子冢”,“太上冢”。

元善见,是北魏孝文帝元宏的曾孙,清河文献王元怿之孙,清河文宣王元亶之子,宣武帝灵太后的堂侄孙,北齐神武皇帝的女婿,北齐文襄皇后之兄,也是东魏唯一一位帝王。

因为北齐的立国,他无奈下殿,却并非是个无能之人,反而是个文武全才。只可惜他时运不济。在高欢掌权时,他还能备受尊荣的做一朝天子,但等到高澄掌权后,便常常受到高澄的打压凌辱。为此,他曾想挖地道逃走,不想挖到邺城千秋门时被人察觉,于是反被高澄带兵入宫质问:“陛下何意反邪!”…他因此得来了造反天子之名。高澄死后,他本以为天命归己,不想高洋却比他的父兄还狠。

逊位后,他的妻子高氏因为想保护他,时常为他亲尝饭菜,可最终,他还是在逊位后的第二年被鸩杀,时年只有二十八岁。

北齐天保三年二月,他被奉谥曰孝静皇帝,葬于漳西山岗,后来此冢又因政治问题被官方扰动,着实凄惨。

不过在千年以后,因为其冢上北侧的网红水声台阶,和冢上诸多寄托了当地信仰的庙宇,来此的游客与香客络绎不绝,也让元善见在死后,得来了更多人的记挂。

元善见孝静陵(天子冢)

7

融合胡汉 大启隋唐

从北朝墓群中出土的壁画、墓志、文物等等,我们管中窥豹,看到了些许远去时代的影子,也将散落的故事填补了些缺口。

究竟这是怎样一个纷乱的年代?夹杂着传统中原文化与少数民族文化的碰撞与交融?夹杂着频繁的政权更替,却可以在纷乱中缔造如此精美的图画,佛像,陶俑?又是怎样一个时代,能在不被认可正统后,仍对诸多制度产生影响?更是怎样一个时代,在纷扰结束,神州一统后不足百年,便达到世界文明的顶峰高度?

陈寅恪先生曾将隋唐制度归为“三源”,北魏,东魏,北齐这一源位居首位。从《隋书》中,也很容易发现隋代时诸多制度沿用了魏齐之制。东魏、北齐虽然存在时间并不长,但却是华夏文明走向隋唐的重要基石。

对隋唐的溯源,逃不开北朝的话题,北朝的话题,逃不开昔日邺都周边这散落在磁县的诸多冢茔…那通向隋唐的华彩之路!正是从这里走来!

此文转自“唐时星光”微信公众号