书籍资料库

唐风远沐——西沃图-乌兰遗址与默啜可汗

唐风远沐——西沃图-乌兰遗址与默啜可汗

徐弛

(西北大学丝绸之路考古合作研究中心)

摘要:在蒙古国布尔干省发现的西沃图-乌兰遗址是一处极为特殊的后突厥汗国遗址。漠北地区绝大多数突厥、铁勒丧葬遗存位于河谷地带,但该遗址“因山为陵”,与唐代帝陵选址类似。该遗址发现的各类石像,甚至多于毗伽可汗和阙特勤陵园内的同类文物。遗址中发现的无字碑,也暗示着该遗址与乾陵的联系。作者认为,该遗址的主人应为默啜可汗。

关键词:西沃图-乌兰遗址;默啜可汗;唐代帝陵;乾陵

一、遗址简介

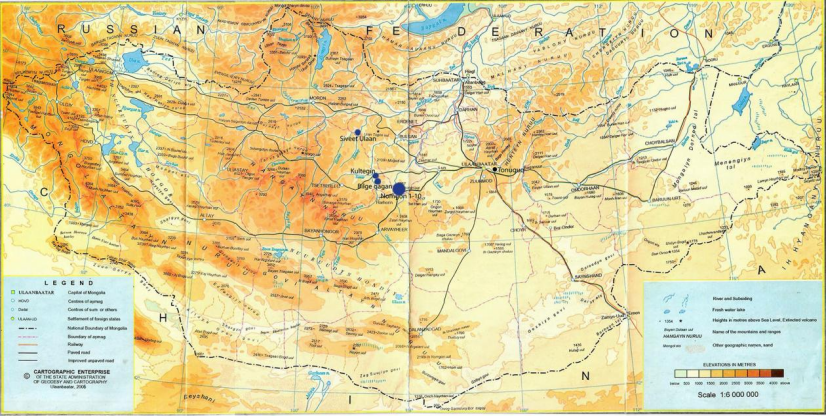

西沃图-乌兰[1]遗址(Shiveet-ulaan Memorial Complex)位于蒙古国布尔干省(Bulgan Aimag)巴彦阿格特苏木 (Bayan Agt sum)境内,呼尼河与汗努伊河交汇处的一座低矮山丘之上,海拔1340米(图1)。其附近就是布尔干省与后杭爱省的边界。[2]遗址整个区域被长方形的石墙包围(图2),长107米,宽45米,设有马面和角楼。[3] 兰司铁(G.I.Ramsted)于1912年最早调查了该遗址,此后哈尔贾贝、克里亚施托尔内、沃伊托夫、巴雅尔、库巴列夫、林俊雄等人均对此遗址进行过调查。[4]2016-2019年,蒙古国科学院考古研究所和哈萨克斯坦国际突厥学院的学者对该遗址分别作了四次调查发掘。[5]笔者于2019年8月和2023年8月,两次考查该遗址。

图1 西沃图-乌兰遗址与其他几个后突厥汗国重要遗址的位置

图2 西沃图-乌兰遗址航拍(徐弛摄)

遗址中发现了7个石兽,均为蹲姿,经考古发掘,为陵寝四门门前的石兽。其中两个石兽后腿上刻有羊形图案,与阙特勤碑碑额上的羊形图案几乎完全一致,为阿史那氏的徽记。此外,台基东部还排列有多个唐式石人、石羊等雕像。目前,石人已发现10个,头部均失,大部分石人双手抱于胸前(图3)。有的持杯,有的手持长柄状物,腰间佩剑,挂有荷包。此外,还发现了两个石像的头部,带冠,束发。[6]

图3 遗址发现的部分石人(徐弛摄)

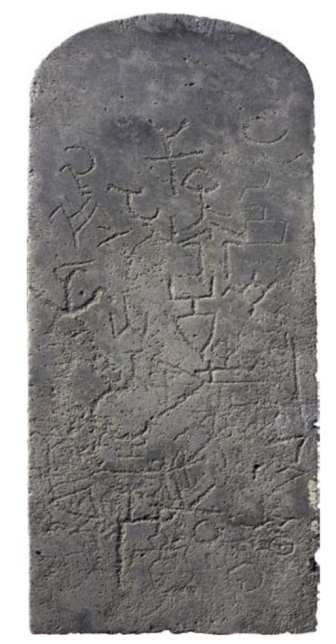

遗址建在山上,存在分层,通过石质楼梯连接。在遗址向东再低一层处,发现了一块石碑,上面没有文字,却刻满了漠北各部的徽记。该石碑的底座与其他墓葬不同,并非龟趺,而是一个方趺。在碑座和楼梯下方之间,似为当年的神道。楼梯上方两侧,有两个凸起的土堆,疑为阙台。在遗址附近,没有发现杀人石列。山顶西侧为一碎石堆成的大型高台基,上层台基为八边形建筑。在台基侧面,仍有残存的白色涂料。此外,未发现石围和献殿遗迹。

二、遗址的年代

有些学者根据遗址形制结构、石碑刻文、石人形状等特征,认为该遗址为与后突厥汗国可汗有关的祭祀性遗存。[7]笔者认为,从现存唐式石人、石兽等文物来看,可以确定这是一座后突厥汗国时期高等级贵族墓葬。从石兽上的徽记,可进一步缩短时间范围,很可能为默啜可汗时代的遗迹。

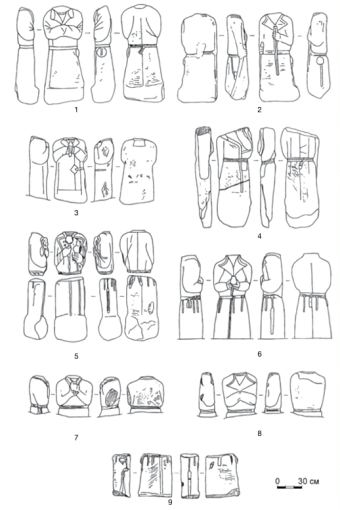

漠北草原石人多见于后突厥汗国的贵族墓地。后突厥汗国贵族墓地的石人大致分为两种,即墓主人像与奴仆形象。墓主人均单手持杯,而奴仆石人大都双手放在胸前,呈作揖状(图19)。后突厥汗国贵族墓地的石人与一般的突厥石人相比,雕刻更为精细,明显受到了唐代石刻的影响。西沃图-乌兰遗址的石人,与此前后突厥汗国贵族墓地的石人大体类似,但也有一些细微差别。

该遗址早年发现的9个石人均无头部,其中有5个石人双手在前方呈作揖状,或双手捧杯,或双手交叉(图4-1、图4-3、图4-6、图4-7、图4-8)。2016年考古新发现的一个石人,出土于建筑台基侧前方,亦为双手放在前方,呈作揖状。这类姿势与唐陵蕃酋像如出一辙。例如,在乾陵蕃酋像中,大部分石人双手交叉,但也有的双手捧杯、有的双手在胸前交叉(图5)。另外,有两个石人与前述石人都不相同。第一行第二个(图4-2),一手放在胸前,一手放在腰间,两手均持武器,应为侍从武将形象。另外一个,一只手在胸前,另一只手放在腰间(图4-4),未持有物品。还有一个石人,仅存下半身(图4-9),无法判断。其中最特别的一个石人,单手持杯,另一只手持权杖(图4-5),权杖头左侧为人面形状(图6、7)。一般而言,突厥石人或站或坐,单手持杯者均为墓主人。2016年的考古发掘者在高台建筑前方发现了一个2.18x1.85米的方形基座,推测为放置墓主人雕像处。[10]该遗址中石人的基本特征,符合后突厥汗国贵族墓地中石人的两种形象,既有墓主人像,也有奴仆形象。该遗址发现了至少10个石人,是目前已知后突厥汗国时代遗址中发现石人数量最多的。

图4:遗址发现的石人线图[8]

图5 乾陵蕃臣像(徐弛摄)

图6、7 单手持杖、持杯石人及杖头局部[9]

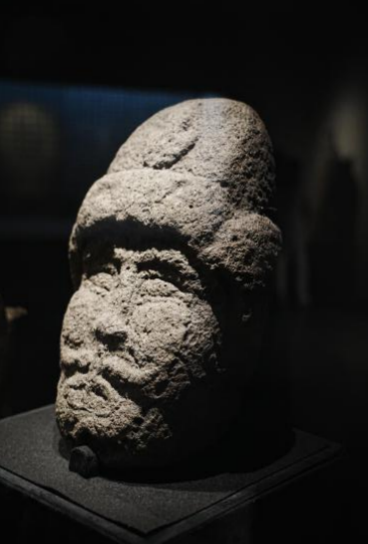

此外,遗址中还存在两个石人的头部(图8、9)。这两个石人头部形象不同,但冠饰类似,中部均有一个符号,而符号下部有些许差异,或均为简化的鸟类形象。目前,后突厥汗国的可汗头像已发现两个,一为颉跌利施可汗头像(图10),另一个是阙特勤头像(图11),其中阙特勤头像保存较好,上面清楚地刻画了一个正面的鸟类形象。[12]除此之外,毗伽可汗金冠正面也有一个鸟类形象。其中,阙特勤身为特勤,其头冠与其父骨咄禄可汗极为类似。因此,西沃图-乌兰中两个冠饰类似的头部,一个可能为可汗头像,另一个可能为持械仪卫,即可汗近亲,某特勤的头像。

图8 西沃图-乌兰遗址的石人头部(徐弛摄)

图9 西沃图-乌兰遗址的石像头部[11]

图10 颉跌利施可汗石人头部(恩和图尔摄)

图11 阙特勤石人头部(徐驰摄)

(二)四门石兽

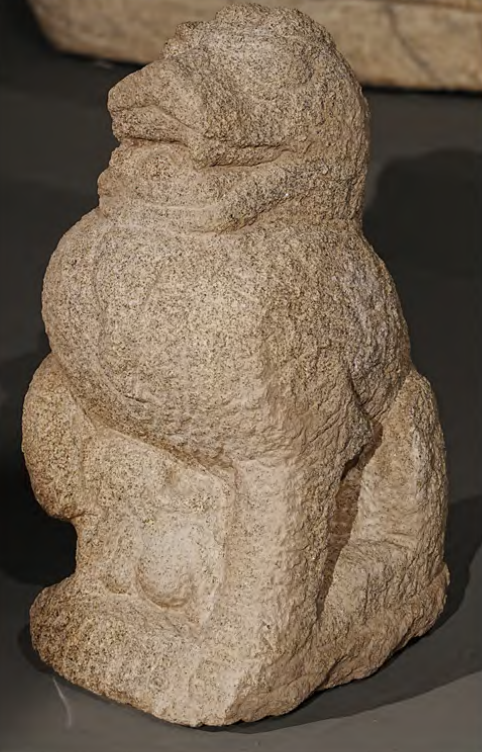

经过近几年发掘,西沃图-乌兰遗址目前可见七个石兽(图12),呈蹲坐状,形态各异。有的类似狮子,有的头部与狼头近似。在其他后突厥汗国陵墓中,也发现了类似石兽。这类石兽刻画地较为粗糙,与阙特勤、毗伽可汗墓的同类物品制作水准存在较大差距,但比其他后突厥汗国贵族墓的同类文物做工更为优良,数量更多,题材也更为丰富。拥有类似石兽的遗址包括诺姆贡遗址(颉跌利施可汗陵)、沙塔-楚鲁遗址(图14)、翁古特遗址等。这些石兽存在一个显著特点,即有雌雄之别。其中两个与狮子形象接近的石兽前面,刻画有小狮子在玩耍,与颉跌利施可汗陵前发现的石狮极为类似(图15)。只有一个与狼的形象接近的石兽,正面刻画了明显的雄性生殖器,不知是否与“突厥狼种”这一传说有关。

图12 西沃图-乌兰遗址石兽(徐弛摄)

图13-1、13-2 石兽上的羊形徽记(徐弛摄)

图14 沙塔-楚鲁遗址石兽(徐弛摄)

图15 颉跌利施可汗陵前石狮(徐驰摄)

更重要的是,在其中两个石兽的后腿上,刻着两个代表突厥阿史那氏的徽记(Tamga),细观其中一个,与阙特勤碑、毗伽可汗碑上的徽记完全一致(图16),羊的尾部与后腿并不相连(图13-1),而另一个却有细微差别,羊的尾部与后腿几乎连在一起(图13-2)。这种类型的徽记,在毗伽啜莫贺达干碑上出现过(图17)。更幸运的是,根据白玉冬的研究,可判断出这一碑刻更精确的时代。据该碑文b面第3行和d面第1行,可以复原出碑文主人名为毗伽啜莫贺达干。据d面第3行,碑文主人曾经出使唐朝,此人大概可以视作长安三年(703)出使唐朝的莫贺达干。[14]在漠北地区,703年为默啜统治时期,可见这一徽记与作为默啜亲信出使唐朝的毗伽啜莫贺达干碑上的徽记相同。

图16 毗伽可汗碑上的徽记(徐驰摄)

图17 毗伽啜莫贺达干碑上的徽记[13]

发掘者在颉跌利施可汗陵发现了多个带有徽记的杀人石。其中,既有毗伽可汗类型的徽记,也有毗伽啜莫贺达干类型的徽记,还包括其他形状的羊形徽记(图18)。可见,在可汗这类重要人物陵前,会有阿史那氏的多个分支部落来此纪念。西沃图-乌兰遗址已发现的多个带有阿史那不同分支徽记的石兽,应该与颉跌利施可汗陵一样,表明西沃图-乌兰遗址的主人应为后突厥汗国可汗级别的人物。毗伽可汗作为骨咄禄之子,这种类型的徽记在颉跌利施可汗陵、西沃图-乌兰遗址、毗伽可汗与阙特勤碑上均有出现,代表的很可能是骨咄禄直系;而默啜时期出使唐朝的毗伽啜莫贺达干,很可能与默啜为同一支,因此,该类型的徽记很可能为代表骨咄禄之弟的默啜系徽记。默啜作为骨咄禄之弟,这种类型的徽记在颉跌利施可汗陵、西沃图-乌兰遗址、毗伽啜莫贺达干遗址均有出现。

更有趣的是,在毗伽可汗陵前,作为第一个杀人石的奴仆石人身上,刻有默啜系的羊形徽记(图19)。该石人双手作揖,似在祈祷。笔者认为,这个最重要的杀人石,很可能代表默啜之子阿史那匐俱。他作为毗伽可汗击败的最重要敌人,立为第一块杀人石,意味着在另一个世界阿史那匐俱将会永远服侍他。

在颉跌利施可汗陵、西沃图-乌兰遗址前,骨咄禄系与默啜系的徽记所处位置平等,而到了毗伽可汗陵前,骨咄禄系的徽记作为主人的标志,刻在碑额正中,而默啜系徽记只能刻在奴仆石人的身上,这或许反映了后突厥汗国内部政治局势的变化。

图18 颉跌利施可汗陵前杀人石上的徽记(恩和图尔制图)

图19 毗伽可汗陵前的奴仆石人(徐驰摄)

根据考古报告,遗址共有7个石羊,其中2个较为完整。然而,目前在遗址中,我们只能看到5个石羊,1个较为完整(图20、21)。值得一提的是,其中一个石羊的侧面刻画有一只小羊羔(图20)。石羊是后突厥汗国陵墓常见的墓上设施,形态大多与唐代贵族墓前的石羊类似。但在漠北其他时代如匈奴、突厥汗国、回鹘的墓葬遗存中,却不见石羊的身影。因此,石羊也是判断该墓葬年代的重要依据之一。

图20、21 遗址发现的石羊(何炜摄)

综上所述,笔者认为该遗址为后突厥汗国时期的遗址。进一步从徽记角度考证,很可能为默啜可汗统治时代建造的遗址。

三、西沃图-乌兰遗址与唐代帝陵

林俊雄曾经研究过西沃图-乌兰与唐代帝陵之间的联系:

希韦特·乌兰遗址据说是突厥第二汗国第一代可汗的陵墓,出土了双手置于胸前、持剑和杖之类东西的石人,以及双手插在袖里的拱手石人。这些都是受中国从北朝延续下来武官石人和昭陵蕃酋像的影响。毫无疑问,石兽子和坐姿的石羊,肯定也是从唐朝的陵墓中接受而来的。东方入口的方形石碑所用的基石,中国称其为“方趺”。希韦特·乌兰还有一个值得注意的特征,那就是陵墓的选址和构造。陵墓建在高丘上,用长方形的石圈将陵墓全部围起来,最西侧筑起积石冢,向东设置台阶,在那里排列着石人、石羊、石兽、方趺。可以说这和昭陵或者乾陵的结构几乎是相同的。不同的是,它不是南北方向,而是东西方向。东方有入口,这一点是突厥的传统。希韦特·乌兰的建造者,无疑是突厥可汗的层级,他一定是熟知唐朝帝陵的人物(尽管将羊和狮子混在一起很是可爱)。应该是有着长期在唐朝统治下生活经验的突厥第二汗国第一代颉跌利施可汗,这个可能性很高吧。[15]

可见,林俊雄详细比较了西沃图-乌兰与唐陵,认为二者之间有极多共性。如果参考近年来的考古新发现以及前文的研究,我们可以总结出如下共性:(1)因山为陵,建造在山上;(2)拥有四个门,各有两只石兽;(3)双手捧杯等姿态的石人可能与蕃酋像有关;(4)在神道之后,有两个阙台。

当然,还有一些对唐朝帝陵进行改造后的突厥特色:一是建造方形石堆建筑。建筑台基上缘直径22.5米,保留的高度为4米(图22)。根据建筑物内部剩余的石头推算,建筑倒塌前高达21米。[16]据克里亚施托尔内记录,台基内的盗掘坑中看到了砖块和粘土的灰泥碎片,沃伊托夫认为,因为有许多砖瓦残片,所以该台基为陵墓。[17]2019年,经考古发掘,在台基底部发现了少量人骨、马骨、制作粗糙的耳环、铁制箭头。[18]马骨和人骨没有焚烧痕迹,耳环制作较为粗糙。按照蒙古学者的复原,该台基原本为类似佛塔的建筑,与辽塔的形制非常相似。然而,未发现后代在此营建的痕迹,故应与整个遗址为同一时间修筑。笔者基本赞同这一观点。因为该遗址在所有突厥遗址中,保留地面遗存数量最多,倘若佛塔为后代所建,很难想象在营建过程中和使用后,这些地面遗存不被扰动。同类突厥遗存还发现在西沃图-陶勒盖遗址(图23)以及西沃图突厥祭祀遗址。[19]这类遗址中只有西沃图-乌兰设施较多,其他两处均较为简单,西沃图-陶勒盖遗址位于著名的和硕柴达木遗址东南6公里处,包括一个方形石堆建筑与一个石坐像,石坐像和建筑遗址均保存的十分完整。[20]西沃图突厥祭祀遗址包括一个石堆建筑与石坐像,但石坐像头部缺失,石堆建筑受到破坏也比较严重,形状未知。[21]三处遗址均未发现石围栏、杀人石等后突厥汗国丧葬遗址的常见元素。笔者推测,这类建筑遗存可能起到替代石围栏或石祭坛的作用。二是在可汗陵寝中出现石羊,石羊只会出现在唐朝贵族墓中,而唐朝帝陵中没有,但后突厥汗国高等级墓葬几乎均有石羊。羊在草原地区是最常见的一种家畜,因此突厥仿造唐墓制作石羊,可能与游牧文化有关;三是突厥陵墓坐西朝东,唐朝帝陵坐北朝南。

图22 西沃图-乌兰建筑遗存(徐弛摄)

图23 西沃图-陶勒盖建筑遗存(徐弛摄)

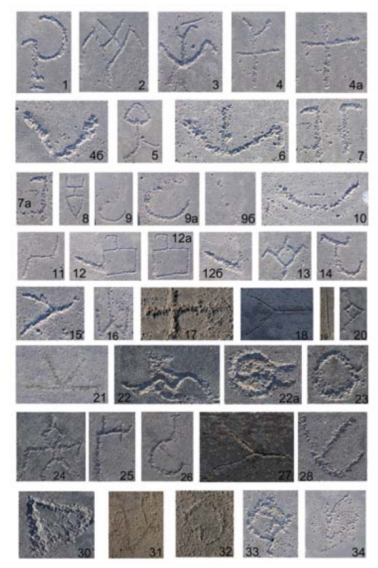

更有趣的是,这座陵寝体现了一些仅见于乾陵(唐高宗武则天)、定陵(唐中宗李显)、桥陵(唐睿宗李旦)的唐代帝陵特色:一是无字碑。西沃图乌兰遗址的无字碑(图24),是遗址中发现的最神秘的一件遗物。石碑上没有书写任何文字,只有刻画混乱的各部落徽记。与其他石碑上的徽记比对,可识别的有,与暾欲谷碑顶端一致的阿史德部徽记(图25-21),以及与磨延啜碑顶端一致的回纥汗国时期药罗葛部徽记(图25-2),这些徽记刻画地比较粗糙,并非专业刻工所刻。碑上虽然没有阿史那氏的山羊徽记,但有疑似山羊徽记的变体,与石兽上的山羊徽记有一些不同。根据研究,在不同时期,徽记会随着所属部落地位的变化产生改变。[23]因此,该石碑上的羊形徽记,可能代表的依然是阿史那氏,但其地位不再是统治者了。这些细节证明,该碑在树立之时是没有文字的,石碑上面的徽记应为后突厥汗国时期之后刻画的,原本的石碑应该没有任何字样。蒙古学者也认为,这些徽记由不同的人制作,也可能在不同的时间制作。符号的刻画技术间接表明了这一点:它们刻画的深度和刻画的大小均有所不同。一些徽记有粗糙的边缘,另一些有光滑的边缘,这也与刻画使用的不同工具有关。[24]笔者赞同这种观点。在唐陵中,除乾、定、桥陵有碑,其他帝陵不设石碑。二是碑座,其他突厥可汗与贵族陵墓中的汉式碑刻,碑座均为龟趺,但西沃图-乌兰的碑座为方趺,只起固定作用,与乾陵无字碑相同。三是出现角阙等城址才有的设施。自唐乾陵以后,各后世帝王陵才在陵园内城四角设置“角阙”,反映了封建帝王把陵墓当作生前所居宫城来建造的思想。[25]

图24、25 西沃图-乌兰遗址的石碑与徽记[22]

此前,研究过该遗址的学者认为该遗址为颉跌利施可汗(骨咄禄)的陵寝。克里亚施托尔内首先提出这一观点,因石碑上的徽记数量为70个,70这一数字与颉跌利施可汗以独立为目标起兵时聚集的“70人”一致(相关记载见阙特勤碑东面11-12行)。此后,沃伊托夫沿袭了这一观点,他的理由是,其他遗址中,杀人石上刻有徽记,所以这座刻有许多杀人石的石碑,是将不同的杀人石汇集在一起,也就是共通的杀人石。[26]林俊雄不赞同沃伊托夫的理由,因碑上的徽记过于杂乱无章,林俊雄不认为该石碑是专门为了刻画徽记而准备的,但他从该遗址与唐陵十分相似的角度,同样认为西沃图-乌兰是对唐朝极为熟悉的颉跌利施可汗陵寝。[27]2017年,蒙古国-哈萨克斯坦联合考古队对西沃图-乌兰进行了清理,根据发掘的遗物,他们认为该遗址的年代应该在663-694年之间。[28]

西沃图-乌兰遗址出现了仅见于乾陵、定陵、桥陵的因素,但乾陵无字碑、蕃臣像等设施设立完成时,要等到武则天去世之后的神龙二年(706),此时骨咄禄可汗早已去世(691)。在乾陵蕃臣像中,出现了武则天统治时期默啜可汗派到长安来的使臣移力贪汗达干和莫贺达干,[29]可见,乾陵与默啜可汗关系更为密切。因此,笔者认为该遗址更有可能是默啜可汗的陵寝。由于2022年在诺姆贡遗址出土了颉跌利施可汗碑,西沃图-乌兰遗址也便彻底失去了是颉跌利施可汗陵寝的可能性。一般来说,突厥贵族陵墓都为死后再修建,但在山顶建造如此大规模的遗址,极有可能是默啜生前就开始营建的。

四、天可汗与可汗——西沃图-乌兰与毗伽可汗陵的等级差别

毗伽可汗陵为唐玄宗派人修建,西沃图-乌兰为仿唐陵修建,二者虽同为后突厥汗国的可汗陵,但均仿制了唐代陵墓,因此可以依据现存唐代陵墓及制度看出二者的等级差异。

其一,西沃图-乌兰因山为陵,与唐代皇帝一致,而毗伽可汗在平原建陵,与唐代贵族一致。其二,西沃图-乌兰有四个门及四门石兽,与唐陵类似,毗伽可汗陵仅有一个门,目前发现一个石兽,可能有两个,与唐代贵族类似。其三,西沃图-乌兰为无字碑方趺,与乾、定、桥陵一致,毗伽可汗陵及其他后突厥汗国帝陵均为龟趺,与唐代贵族一致。其四,依据报告,已知西沃图-乌兰7个石羊,还有一件石羊下雕有奔跑的小羊,按照对称原则,至少有8件石羊。毗伽可汗为两个。石羊不见于唐陵,多见于突厥墓葬,可能与突厥人的游牧习俗息息相关,西沃图-乌兰虽然仿唐陵而建,却依然保持这一习俗。仅就石羊数量相比,西沃图乌兰等级也远高于毗伽可汗。其五根据实地调查,西沃图乌兰至少有10件石人立像,除去代表墓主人的石坐像外,毗伽可汗陵中至少有8个石人。依据《唐六典》记载,唐代贵族墓“凡石人、石兽之类,三品已上用六,五品已上用四。”[30]在毗伽可汗陵中,共发现两狮两羊,八个石人,其级别同样远超三品,加上玄宗亲撰的碑文,应属别敕葬级别。尽管毗伽可汗陵中,已经发现了数量如此众多的石人,但是西沃图-乌兰的石人数量还是超过毗伽可汗陵。乾陵、定陵、桥陵各发现10对,共20个拄剑石人,泰陵以下诸陵亦是石人10对,文者持笏,武者拄剑。[31]与唐陵相比,石人数量偏少,但不排除还有已经损坏或仍未发现的可能。其六,毗伽可汗陵有杀人石列,西沃图-乌兰无,这可能说明西沃图-乌兰对唐陵的模仿更为彻底。

西沃图-乌兰遗址之所以出现这种异常现象,可能与武周代唐,且默啜可汗实力远高于唐朝(武周)有关。自太宗称“天可汗”以来,直至回纥汗国时代,唐朝均有册封漠北草原地区可汗的权力。但唯一的特例,就是默啜可汗统治时期。此时,武则天代唐为周,默啜实力强大,武则天对他无可奈何,默啜不承认武氏的天可汗地位,开始自行册封可汗:

“我以女嫁唐天子子,今乃后家子乎!且我世附唐,今闻其子孙独二人在,我当立之。”即囚延秀等,妄号知微为可汗。[32]

可汗,犹朕之子也。父子之义,既在敦崇;兄弟之亲,得无连类。俱为子爱,再感深情。是用故制作丰碑,发挥遐徼,使千古之下,休光日新。”[34]

五、漠北仿制唐陵的营造者

默啜是骨咄禄之弟,自幼成长于唐朝境内。《旧唐书·突厥传》记载,

骨咄禄者,颉利之疏属,亦姓阿史那氏。其祖父本是单于右云中都督舍利元英下首领,世袭吐屯啜。[36]

在与唐朝交往的过程中,默啜因功先后被唐朝册封为迁善可汗和特进、颉跌利施大单于、立功报国可汗,对唐朝的了解程度进一步加深了。因对唐朝文化的熟悉与了解,默啜存在为自己修建唐朝风格陵寝的动机。除此之外,根据文献记载,默啜还有修建陵寝的物质基础和技术支持:

未及命,俄攻灵、胜二州,纵杀略,为屯将所败。又遣使者谢,请为后子,复言有女,愿女诸王,且求六州降户。初,突厥内属者分处丰、胜、灵、夏、朔、代间,谓之河曲六州降人。默啜又请粟田种十万斛,农器三千具,铁数万斤,后不许,宰相李峤亦言不可。默啜怨,为慢言,执使者司宾卿田归道。于是纳言姚璹等建请与之,乃归粟、器、降人数千帐,繇是突厥遂强。[42]

神功元年(697),武则天“乃悉驱六州降户数千帐以与默啜,并给谷种四万斛,杂彩五万段,农器三千事,铁数万斤,并许其昏。”[43]可见自神功元年始,默啜获得了来自河曲地区的六州降户数千帐,这些人自然以突厥、粟特人为主,并且已经习惯了农业生产,可以在漠北垦荒种粮。除此之外,默啜还在中原北部地区大肆掠夺,俘虏百姓。从内蒙古等地发现的唐墓、城址来看,唐朝北部也生活着一些建筑工匠。他们的技术较为粗糙,虽然不如关中地区的工匠精湛,但也足够为默啜修建大型陵园了。这可能就是西沃图-乌兰的石刻水平远低于毗伽可汗、阙特勤墓的原因。

即使是来自唐朝北方的工匠,也很可能并不清楚唐陵的详细形制;即使在长安,也只有极少数人对唐陵的规划如此了解。值得一提的是,根据史料记载,这时有一个关键人物投靠了默啜,这个人是阎知微。据《资治通鉴》:

田归道始得还,与阎知微争论于太后前。归道以为默啜必负约,不可恃和亲,宜为之备。知微以为和亲必可保。[44]

阎知微与田归道一起出使漠北。回到长安后,两人在武则天面前进行过一场是否应该和亲的争论。阎知微力主和亲,而田归道坚决反对。最终,武则天听从了阎知微的建议,与默啜和亲,并再次派他出使默啜汗庭。但默啜悔婚,扣留阎知微,并立他为南面可汗:

八月,戊子,武延秀至黑沙南庭。突厥默啜谓阎知微等曰:“我欲以女嫁李氏,安用武氏儿邪!此岂天子之子乎!我突厥世受李氏恩,闻李氏尽灭,唯两儿在,我今将兵辅立之。”乃拘延秀于别所,以知微为南面可汗,言欲使之主唐民也。遂发兵袭静难、平狄、清夷等军,静难军使慕容玄崱以兵五千降之。虏势大振,进寇妫、檀等州。前从阎知微入突厥者,默啜皆赐之五品、三品之服,太后悉夺之。[45]

阎知微被立为南面可汗的时间很短,也从未去过漠北,但为默啜入侵中原作了不少铺垫,包括招谕赵州等。可能就是在此期间,他为默啜修陵做了规划。之所以做出这样的推测,是因为他的身份特殊。根据西安出土的阎识微墓志,其文曰:

祖立德,唐礼部尚书、并州大都督、大安康公······圣历二年腊月廿一日,坐弟知微,忽从非命,呜呼,春秋五十八。[46]

阎立德为献陵、昭陵的设计者。《旧唐书·阎立德传》记载:

阎立德,雍州万年人,隋殿内少监毗之子也。其先自马邑徙关中。毗初以工艺知名,立德与弟立本,早传家业。武德中,累除尚衣奉御,立德所造衮冕大裘等六服并腰舆伞扇,咸依典式,时人称之。贞观初,历迁将作少匠,封太安县男。高祖崩,立德以营山陵功,擢为将作大匠。贞观十年,文德皇后崩,又令摄司空,营昭陵。坐怠慢解职。俄起为博州刺史。十三年,复为将作大匠。十八年,从征高丽,及师旅至辽泽,东西二百余里泥淖,人马不通。立德填道造桥,兵无留碍。太宗甚悦。寻受诏造翠微宫及玉华宫,咸称旨,赏赐甚厚。俄迁工部尚书。二十三年,摄司空,营护太宗山陵。[49]

根据《阎立德传》,阎立德之父阎毗以工艺知名,立德与弟立本,早传家业。可见,阎氏家族以工艺闻名于世。高祖崩,阎立德为其营山陵,擢为将作大匠。贞观十年(636年),营昭陵,贞观二十三年(649年),摄司空,营护太宗山陵。可见,阎立德主导了唐陵的创制,阎氏一族以工艺传家,虽然阎知微并未主导乾陵的建筑,但他对其祖父阎立德主持修建的献陵、昭陵及已经开始营建的乾陵的设计方案应该早已熟稔于心。阎知微虽然没有去过漠北,在突厥汗国的时间也并不长,但他很可能提供了墓葬设计的基本方案和实施图纸。因此,西沃图-乌兰的创制与建设,很可能在开元四年(716)默啜去世之前,可能与阎知微相关。

结论

本文对西沃图-乌兰遗址进行了分析与研究。研究发现,西沃图乌兰与唐陵类似,因山为陵、陵开四门,很可能为默啜可汗仿照唐陵为自己修建的帝陵。

西沃图-乌兰之所以与唐代帝陵如此类似,很可能是因为该陵寝是主持了献陵、昭陵的唐代著名建筑师阎立德后人——阎知微设计规划的。与同为后突厥汗国时期的可汗陵寝比较,颉跌利施可汗陵、毗伽可汗陵仅相当于唐代高等级贵族墓级别,而西沃图-乌兰遗址的等级要显著高于二者。究其原因,正是因为此时武周代唐且默啜的实力远高于武周政权,不承认武则天的天可汗地位。因此,他为自己修建了与曾为“天可汗”的唐朝皇帝的陵寝等级类似的高规格陵寝,与史实相符。

综上所述,该遗址显示出唐朝丧葬文化对突厥的深远影响,生动体现了漠北游牧文明与中原农耕文明的互相融合,是中华民族“多元一体”格局形成的重要见证。

本文为国家社会科学基金青年项目 (22CKG015)的阶段性成果。

编者按:本文经原作者授权审核后发布。原文引自徐弛《唐风远沐——西沃图-乌兰遗址与默啜可汗》,《社会科学战线》2024年第8期,181-191页。