书籍资料库

丝绸之路|粟特人在中国:变迁中的交融,石棺上的胡神

丝绸之路|粟特人在中国:变迁中的交融,石棺上的胡神原创 陈硕 白龙渡海 2025年02月21日 09:02 英国

H

istory

2025/02

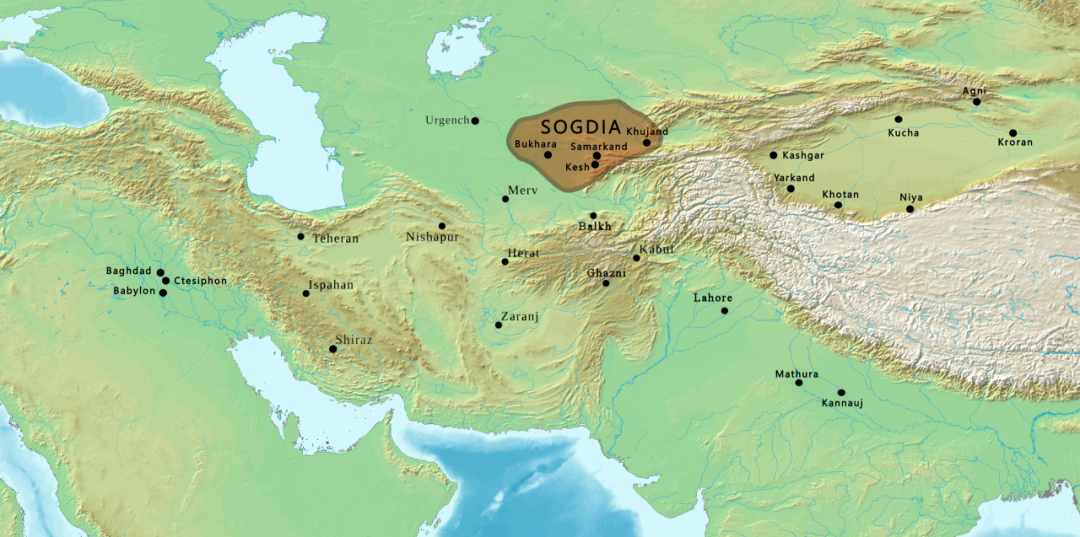

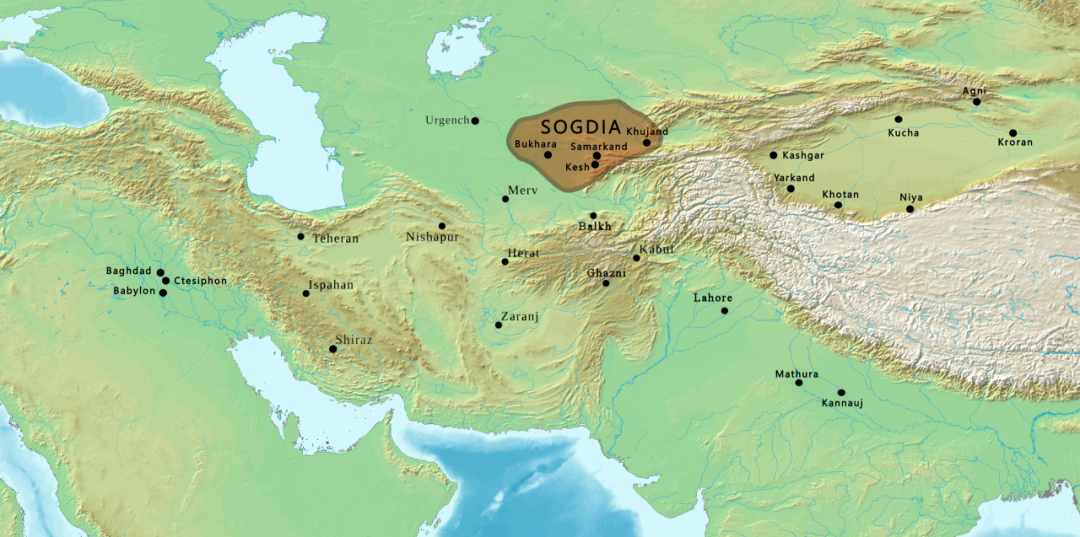

粟特地区

粟特人(Sogdians)是中亚历史上重要的东伊朗民族,主要分布在粟特地区(Sogdiana),即今天的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦南部,涵盖撒马尔罕(Samarkand)、布哈拉(Bukhara)和彭吉肯特(Panjikent)等地。他们以商业贸易、文化传播和多元信仰闻名,尤其在丝绸之路的兴盛过程中至关重要。粟特人在公元前6世纪至公元11世纪期间在中亚、西亚乃至中国的商业、文化和宗教传播中扮演了重要角色。

公元前6世纪—公元前4世纪,粟特最早是阿契美尼德波斯帝国的一部分,受波斯文化影响深远。

公元前4世纪,亚历山大大帝征服粟特,带来了希腊文化。随后,粟特地区先后受到塞琉古帝国、大夏(巴克特里亚)、贵霜帝国等势力的影响。

公元5—8世纪是粟特人的鼎盛时代,粟特人建立了撒马尔罕、布哈拉、彭吉肯特等多个城邦国家,采用松散的贵族统治模式。他们在丝绸之路上发展了庞大的商业网络,活跃于中亚、波斯、印度、蒙古草原及中国各地,甚至远至东罗马。

唐代(7—8世纪)是粟特人与中国交往最频繁的时期,唐朝在粟特地区建立了影响力,设立安西都护府,并吸收了大量粟特移民。许多粟特商人和移民在长安、洛阳等地定居,并在唐朝政府中担任要职。

8—11世纪,粟特逐渐走向衰落和消亡。751年怛罗斯战役后,阿拔斯王朝加强了对中亚的统治,粟特城邦逐渐衰落,伊斯兰教开始取代粟特传统宗教。

10世纪以后,粟特人被突厥化、波斯化和伊斯兰化,最终不再作为独立民族存在,但他们的语言、文化和商业模式影响了后来的突厥人和波斯人。

粟特人使用粟特语,属于东伊朗语支,并采用一种变体的阿拉米字母书写。粟特语在公元4—9世纪是丝绸之路的主要商贸语言,影响了回鹘语、突厥语、蒙古语,甚至在汉语中留下了部分词汇(如“胡椒”一词)。在敦煌文书中,发现了大量粟特语佛经、契约和信件,显示其广泛使用。

粟特人信仰多种宗教,反映了他们的文化多样性:

祆教(琐罗亚斯德教):主要信仰,崇拜火、光明和善恶二元论。

佛教:粟特商人促进了佛教向东传播,对敦煌、西域佛教产生影响。

摩尼教:粟特人将摩尼教传入唐朝,并在中国发展出“明教”信仰。

景教(聂斯托利派基督教):在唐代长安等地有粟特景教徒。

伊斯兰教:8世纪阿拉伯人征服粟特后,伊斯兰教逐渐成为主导信仰。

粟特人以国际贸易闻名,被称为丝绸之路上的中介者,他们的贸易路线覆盖:

向西:与波斯、东罗马(拜占庭)、阿拉伯世界贸易。

向东:与中国、西域各国贸易,甚至深入日本。

向南:与印度、东南亚进行海陆贸易。

粟特商人的商业网络被后来的突厥人、蒙古人继承。

粟特人主要贸易丝绸、香料、玻璃器皿、珠宝、毛皮、金属器具等。粟特商人不仅在本地经商,还在中国设立贸易据点,甚至参与唐代政府的外交和经济事务。

粟特商人促进了中国与中亚以至西方的文化交流,对中国城市文化、工艺美术、语言(如对汉语词汇的贡献)产生了深远影响。

粟特不是一个统一的国家,而是由多个城邦组成,如撒马尔罕、布哈拉、彭吉肯特等,各自由贵族统治。

大量粟特人移居唐朝,成为商人、官员、军事将领,甚至在京城长安、洛阳等地形成“粟特社区”。

粟特贵族安禄山就是典型的粟特裔人物,他在唐朝官至节度使,但后来发动了安史之乱(755年)。

粟特人对中国的宗教(摩尼教)、服饰(胡服)、音乐(胡旋舞)等产生了深远影响。

粟特人是丝绸之路上最具影响力的民族之一,以商业、文化传播和多元信仰闻名。尽管在伊斯兰化后逐渐消失,但他们的遗产仍然影响着现代中亚、中国和伊朗地区的文化。

中国境内的粟特人墓葬主要分布在北朝至隋唐(5—9世纪)的长安、洛阳、太原、安阳等地,反映了粟特人在华的社会地位、宗教信仰与文化融合。典型墓葬和相关风格的出土器物包括:

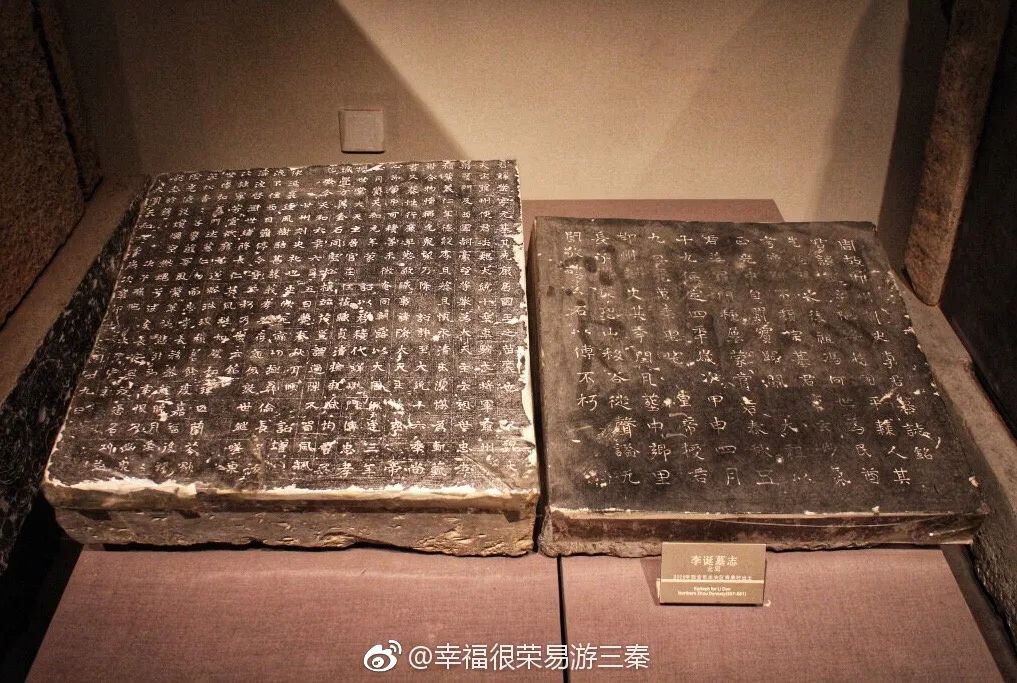

李诞墓(北周,西安,公元564年)

康业墓(北周,洛阳,571年)

青州傅家村北齐画像石(北齐,青州,573年)

安伽墓(北周,西安,579年)

史君墓(北周,西安,579年)

日本 Miho 博物馆藏石棺床(北朝到隋)

波士顿美术馆MFA Boston藏石棺床(北朝)

巴黎Guimet博物馆藏石棺床(北齐)

科隆东亚艺术博物馆藏石棺床(北齐)

美国国立亚洲艺术博物馆藏石棺床(北齐)

虞弘墓(隋代,太原,592年)

这些墓葬大多采用砖室结构。墓志多用汉文,也有粟特文双语,记录墓主的生平、家族及社会关系,表明粟特人在唐朝已深度融入汉文化,但仍保留自身传统。墓葬装饰融合中亚、波斯、印度及中国元素,常见粟特风格的宴饮、乐舞、宗教图像,如琐罗亚斯德教的火坛祭祀、娜娜女神形象等,显示粟特人对自身信仰的坚守。

这些墓葬不仅是粟特人在华活动的重要考古实证,也揭示了丝绸之路上的文化交流与族群互动。

P

art1

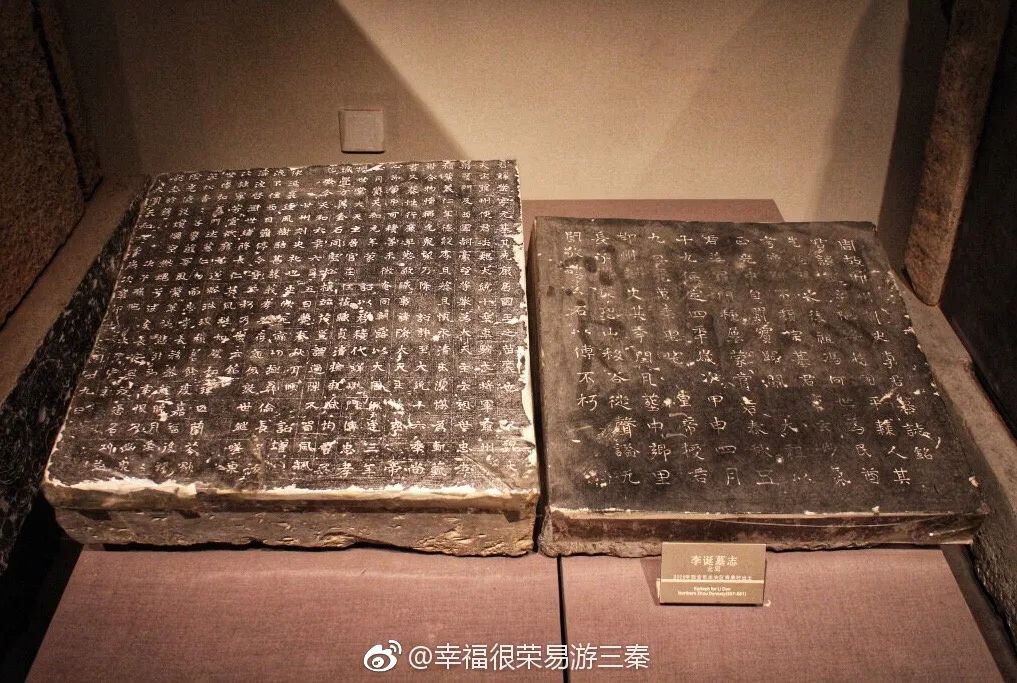

李诞墓

李诞(506-564),本姓婆罗门,字陁娑,西域罽宾(今印度克什米尔地区)人,天竺族。北魏到北周时期佛学传播者。正光(520-525)年间,来到中土,传播大乘佛法。北周武帝保定四年(564年),去世五十九岁,时年,死后皇帝授予邯州刺史(今陕西彬县)。2005年10月,李诞墓在西安市北郊被发现。

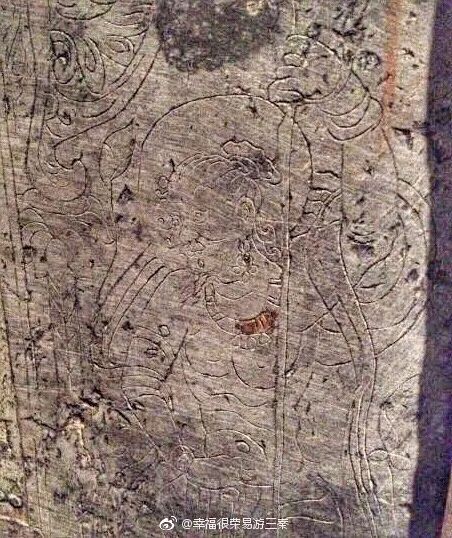

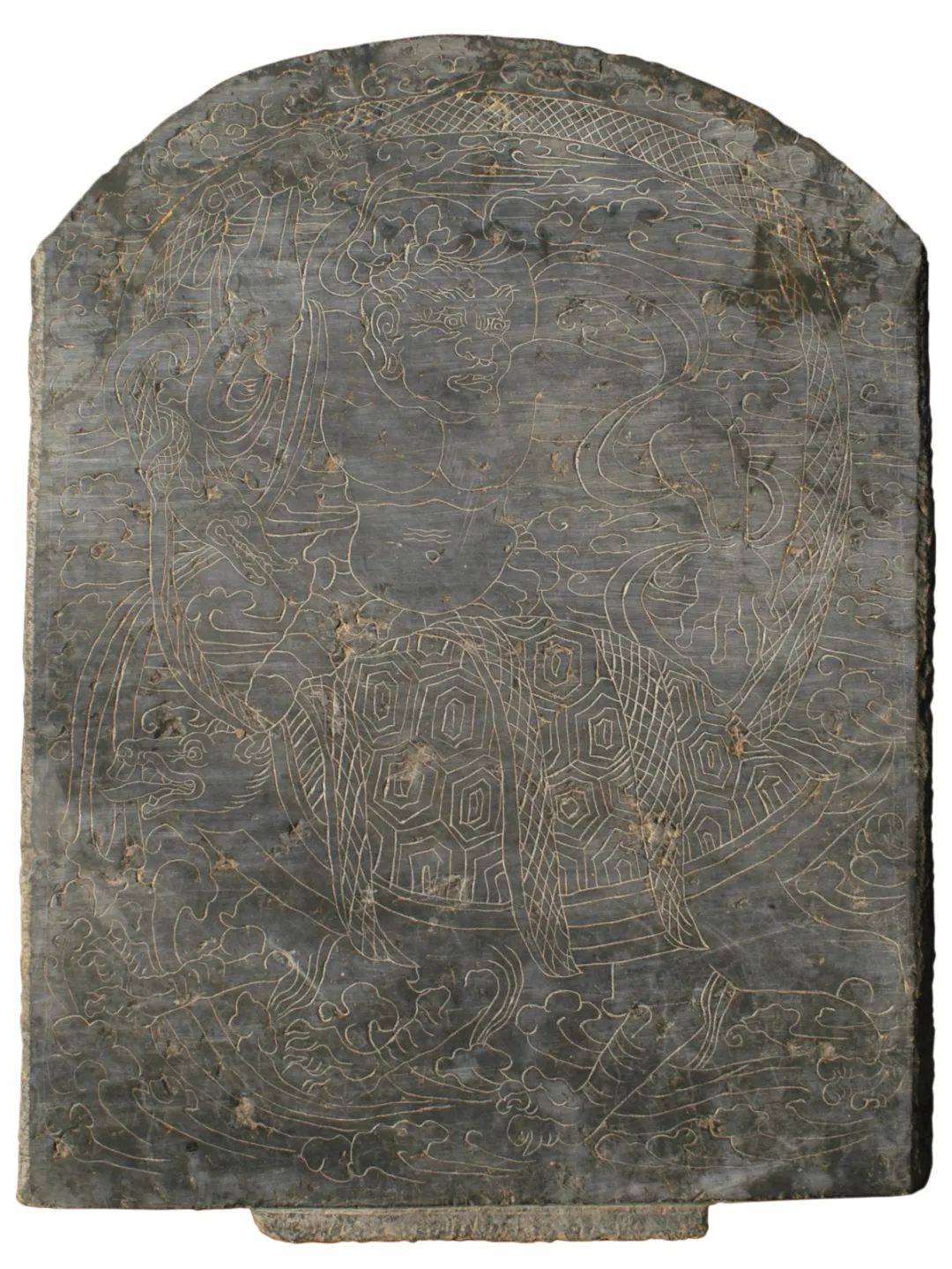

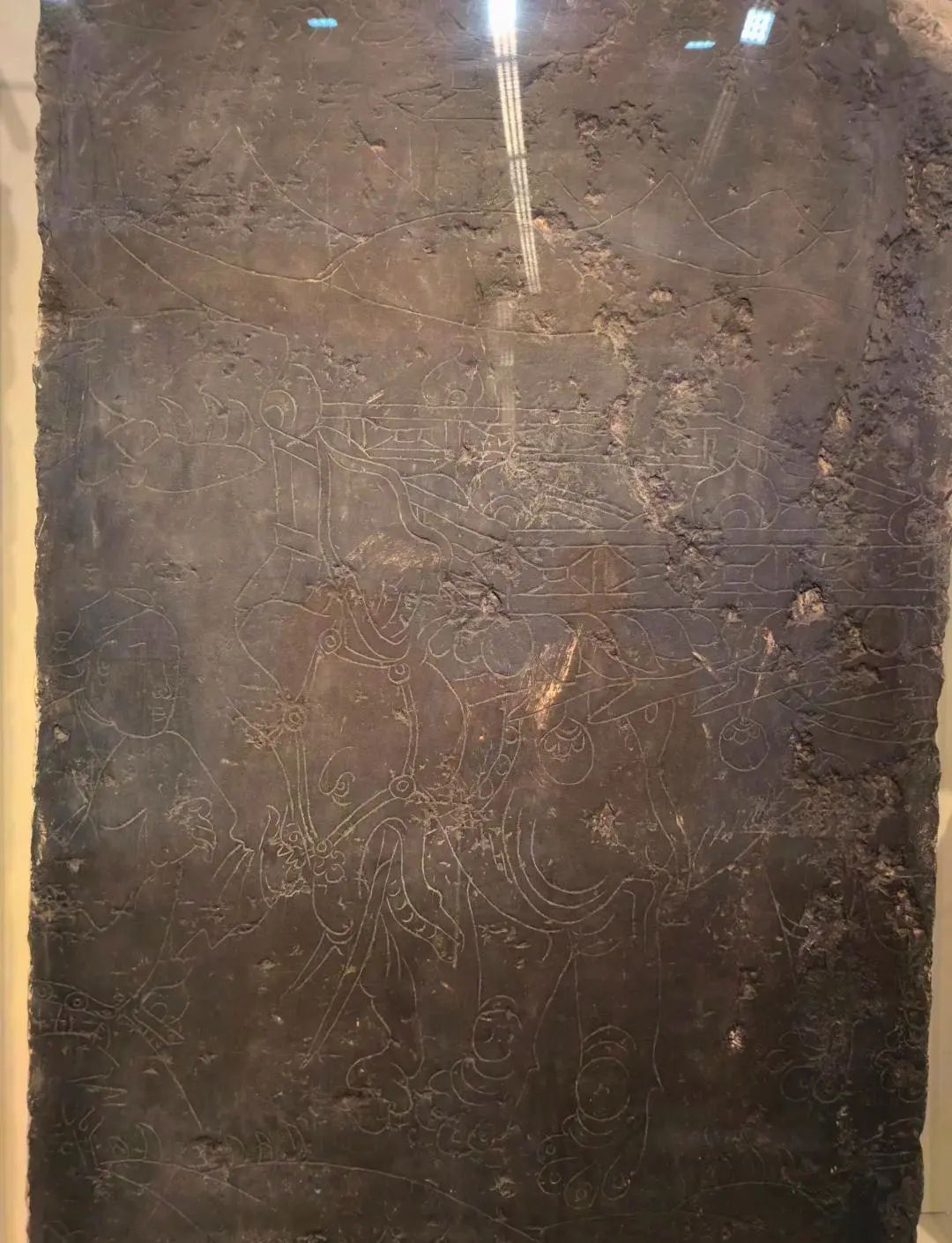

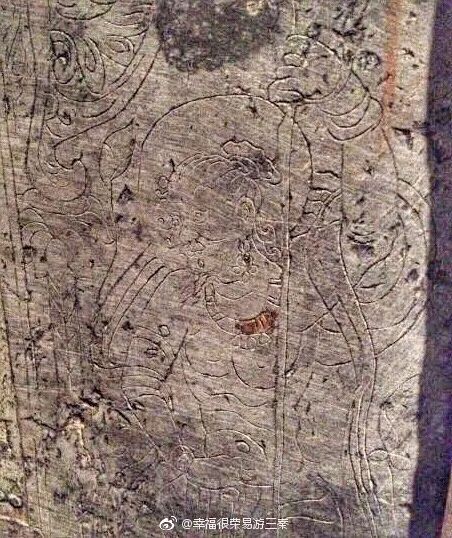

李诞墓室中部东西向置一石棺。石棺表面有线刻图案,主要内容为伏羲、女娲、四灵、星宿及守护神等,具有强烈的中土文化气息,是中外文化交流事例的产物。

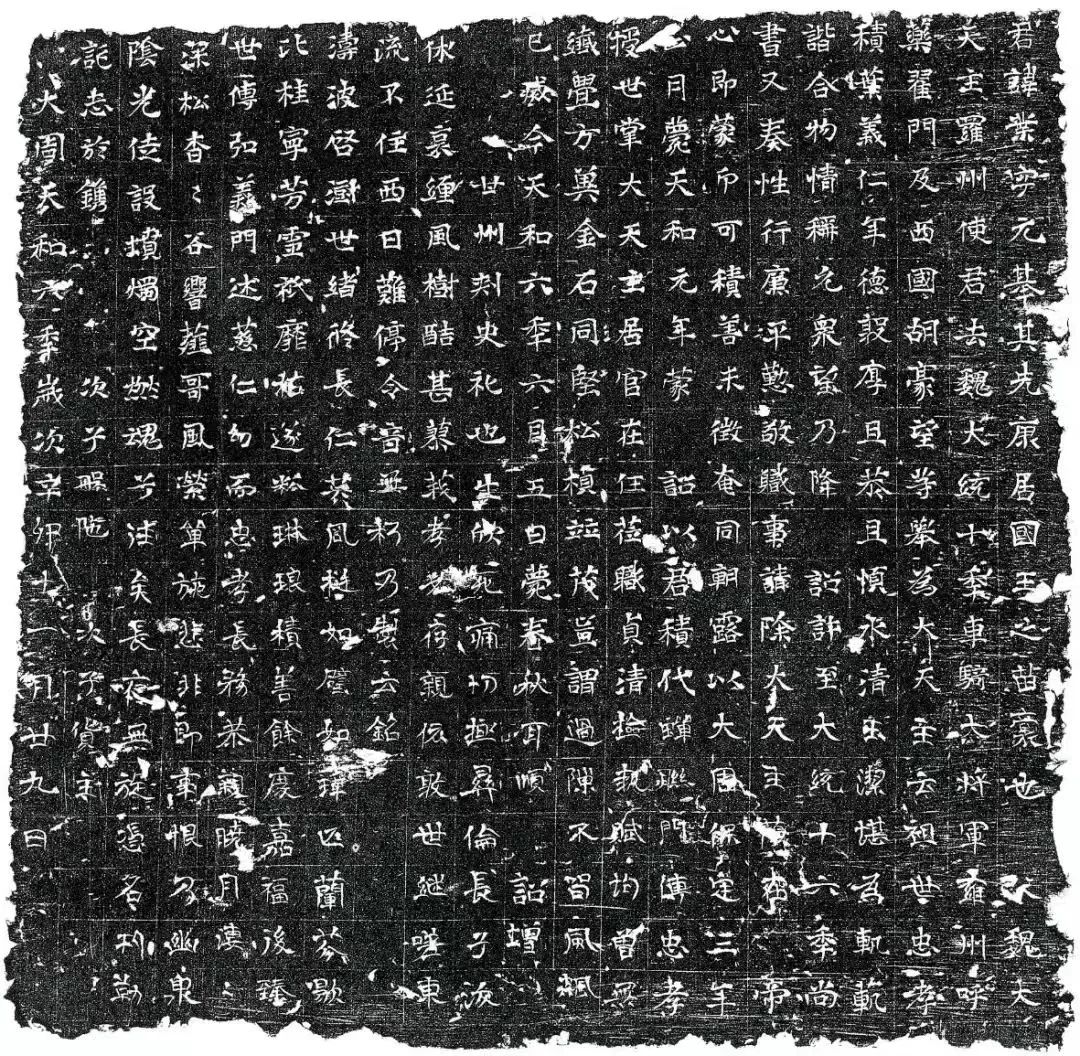

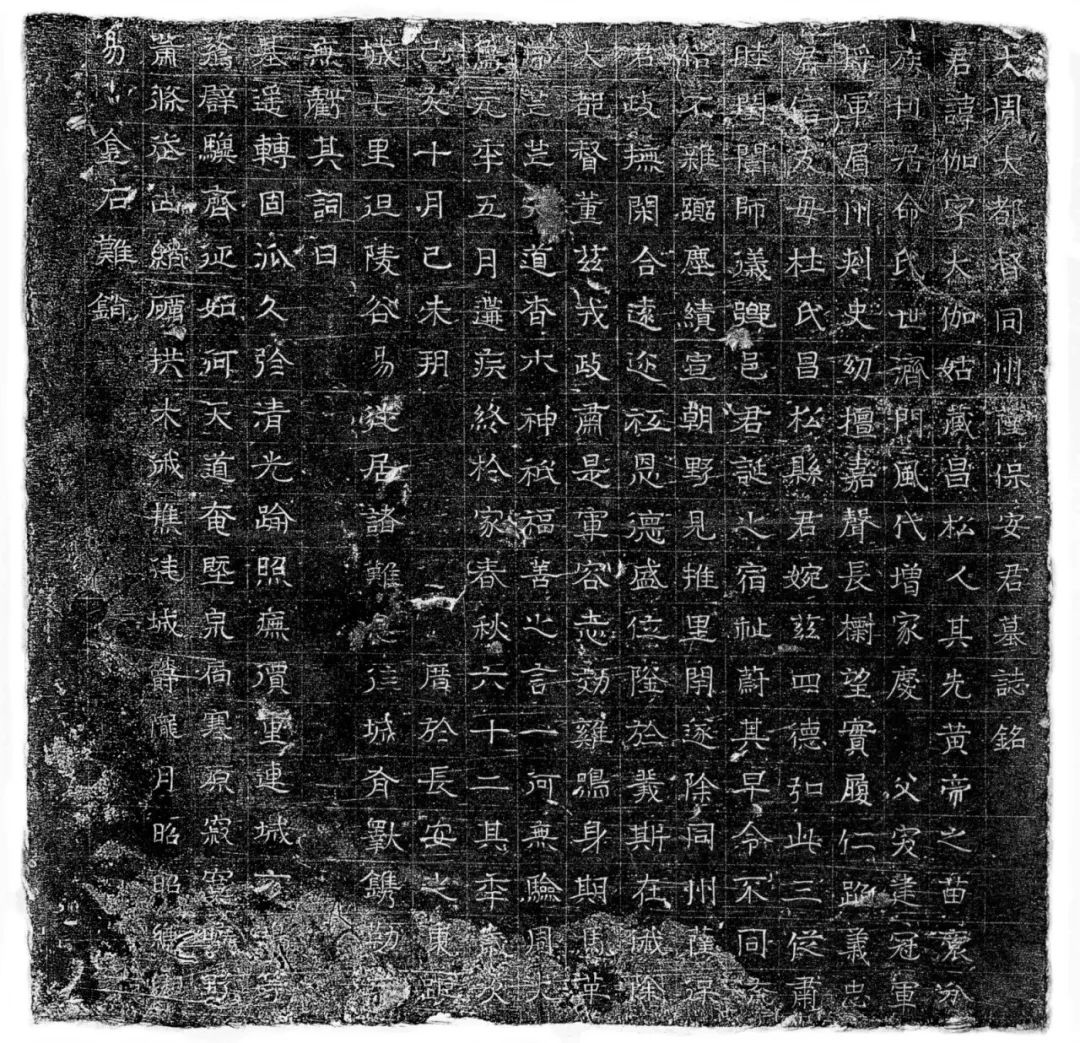

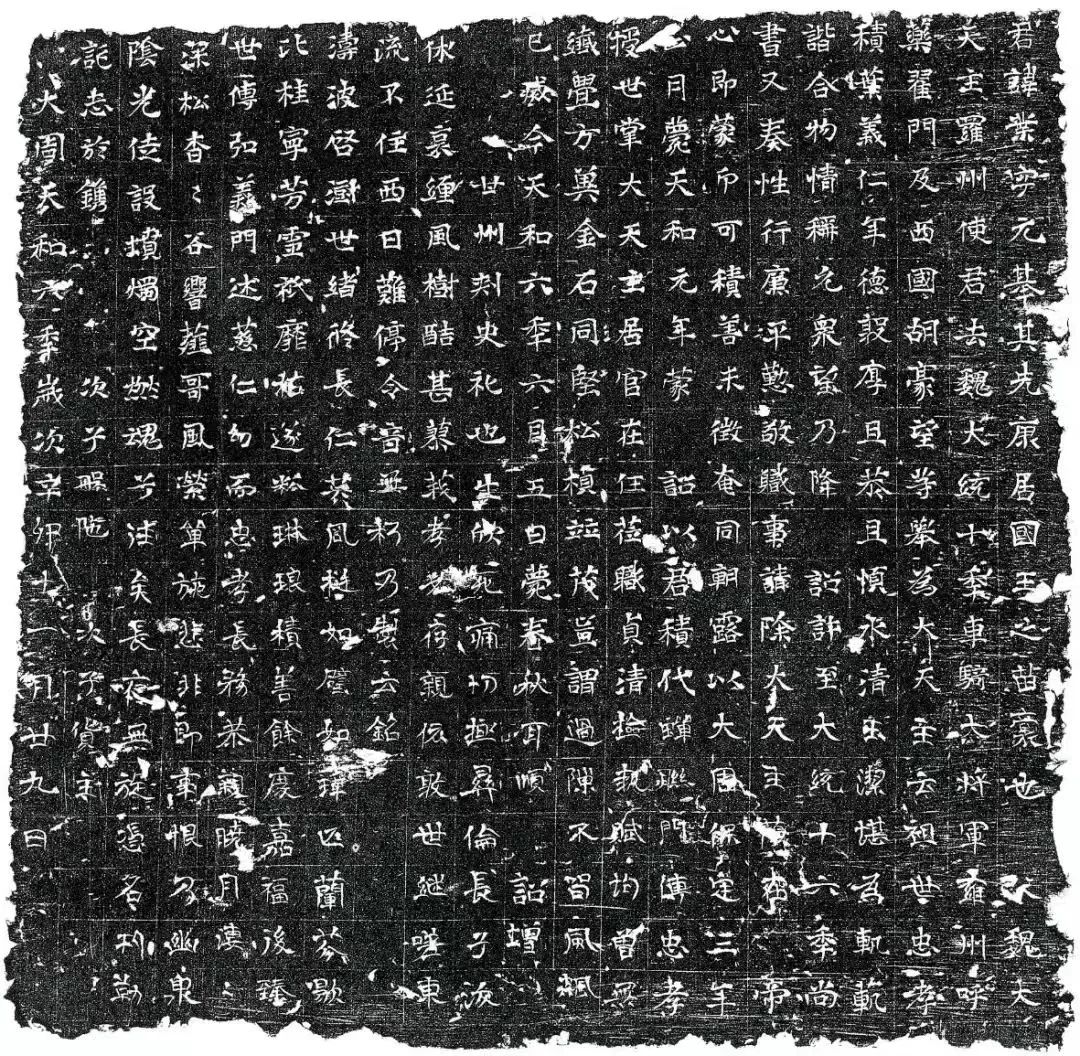

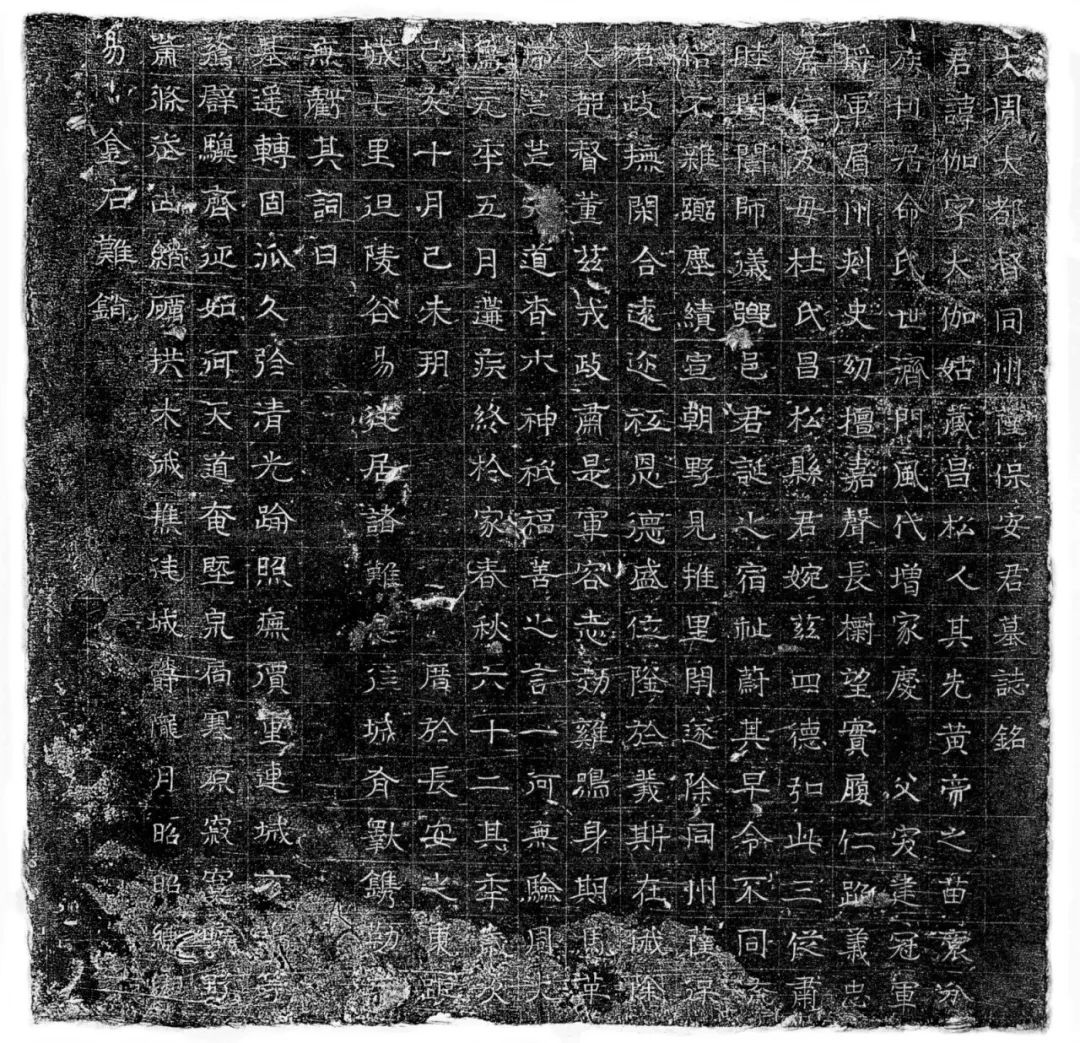

周故邯州刺史李君墓志铭:

君讳诞,字陁娑,赵国平棘人,其先伯阳之后。祖冯何,世为民酋。考傍期,不颓宗基。君禀玄妙气,正光中自罽宾归阙,太祖以君娑罗门种,屡蒙赏。君春秋五十九,保定四季岁次甲申四月九日薨万季里宅。皇帝授君邯州刺史,其季闰月葬中乡里。长子盘提恐山移谷徙声谧无闻敬镌,玄石以传不朽。

李诞的祖父辈在中亚一带某个国家(可能为罽宾)为部落首领。李诞正光年间自罽宾来到中土,若罽宾国有婆罗门种,则李诞祖籍将可能为罽宾。 如果罽宾国无婆罗门种,那么李诞祖籍有可能为天竺,后因某种原因到达罽宾,这都需考证。

李诞自罽宾回到中土时的年龄在14—19岁之间。李诞应是他来到中土后的中文名字。其名字中的“陁”、“娑”是印度和中亚一带人名常用字。

李诞墓的发掘证明西安北郊一带不仅仅是北周时期粟特人的墓地,而且是旅居中国的外来人墓地所在。李诞墓是丝绸之路上的一项重要考古发现,是目前国内发现的唯一一座明确记载婆罗门种人的墓葬,它的发现对中印文化交流、丝绸之路及佛教的传播等研究都有十分重要的意义。

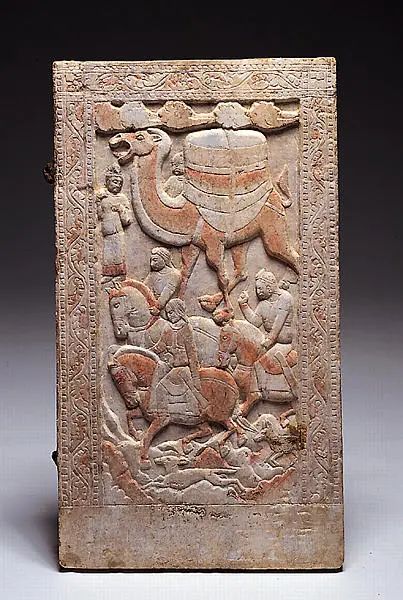

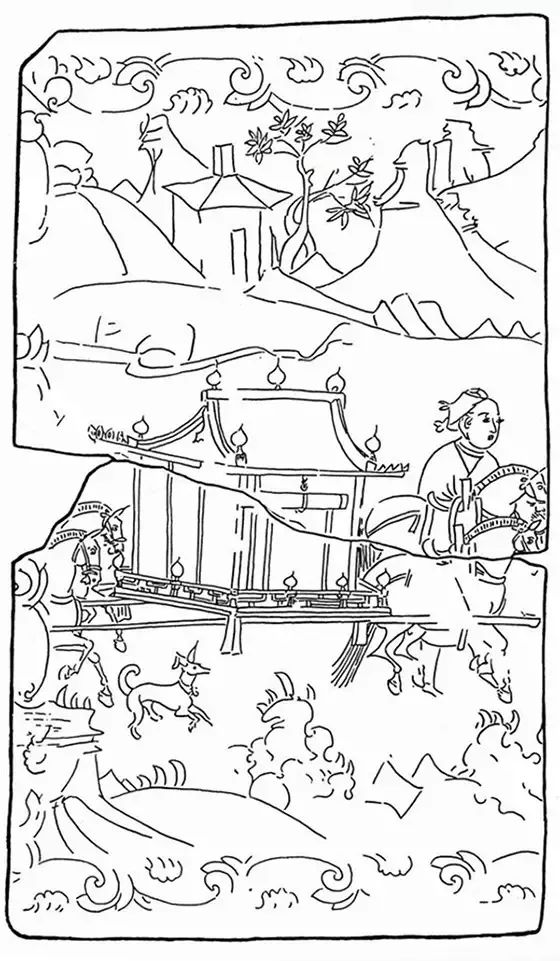

画像石棺足挡,李诞墓出土,西安博物院藏

P

art2

康业墓

康业墓位于西安北二环底寨村,坐北朝南,由墓道、甬道、墓室组成。据墓志记载,墓主人是康居国王的后裔,名业,字元基,历任魏大天主、罗州使君、车骑大将军、雍州呼乐等职,卒于大周天和六年(571),被诏赠为甘州刺史。

康居国,西域三十六国之一,跟当时的大月氏属于同种,在汉朝初年国势颇盛,拥有今新疆北境以及中亚部分地区。

北周康业墓位于西安市北郊坑底寨村北,它的北边有北周安伽墓,西面有北周史君墓,这进一步证实了西安北郊是粟特人墓葬群所在地。北周康业墓墓葬形制与西安北周安伽墓、史君墓、山西太原虞弘墓相同。

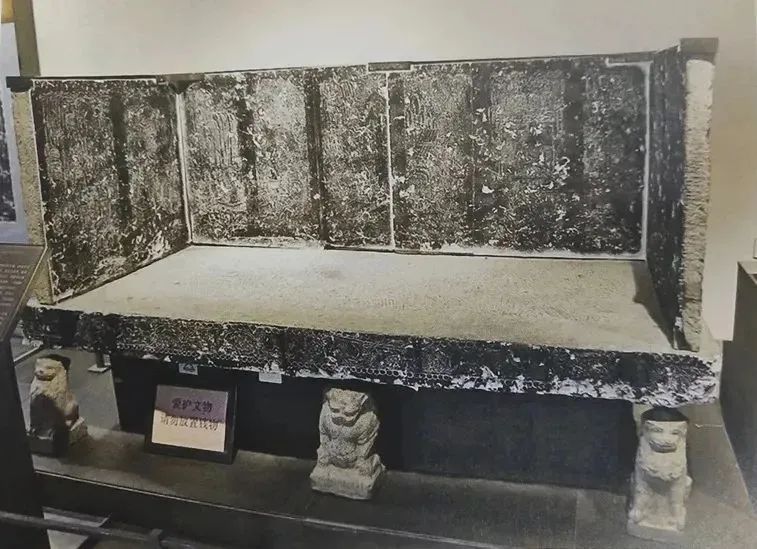

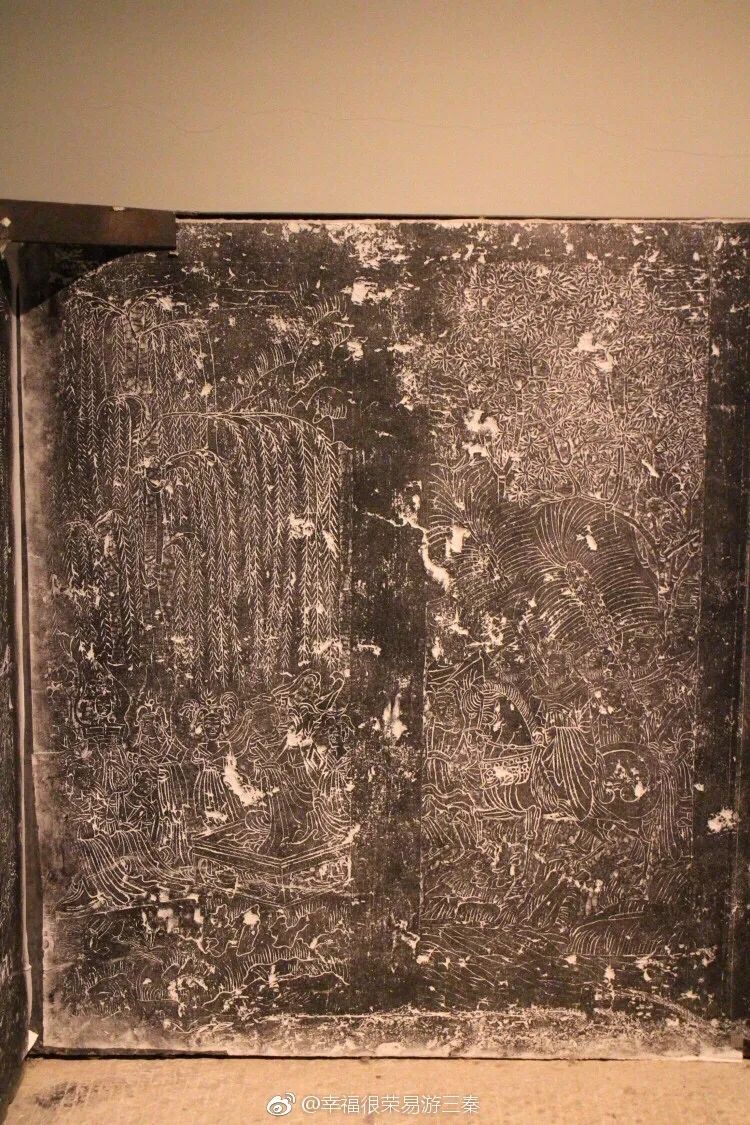

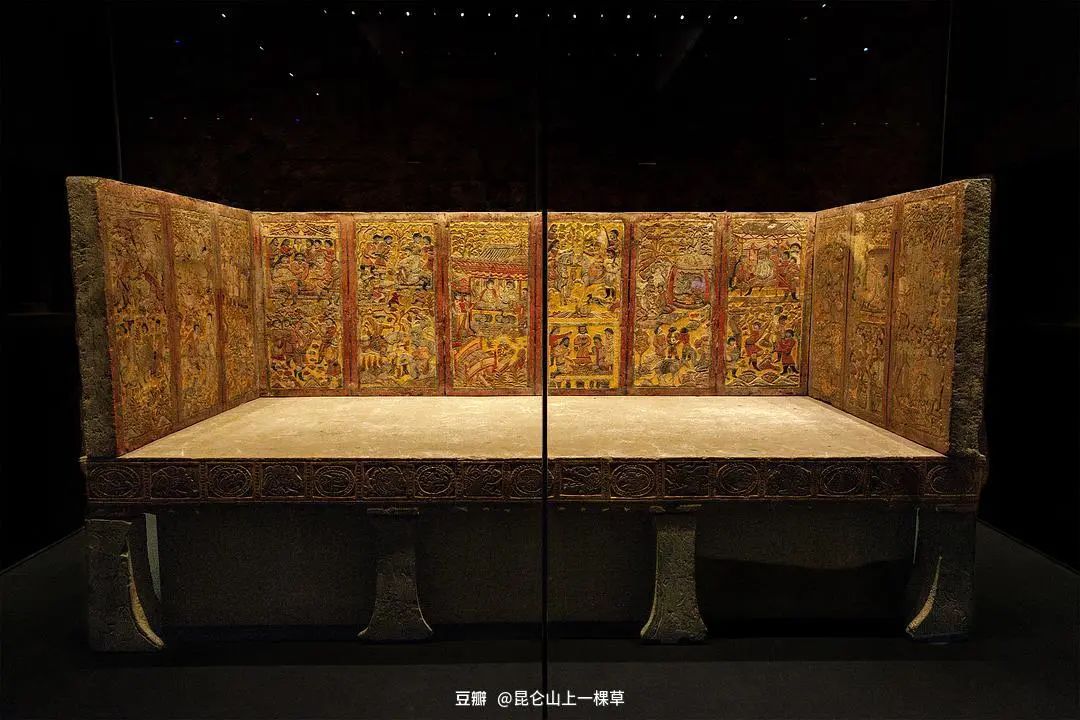

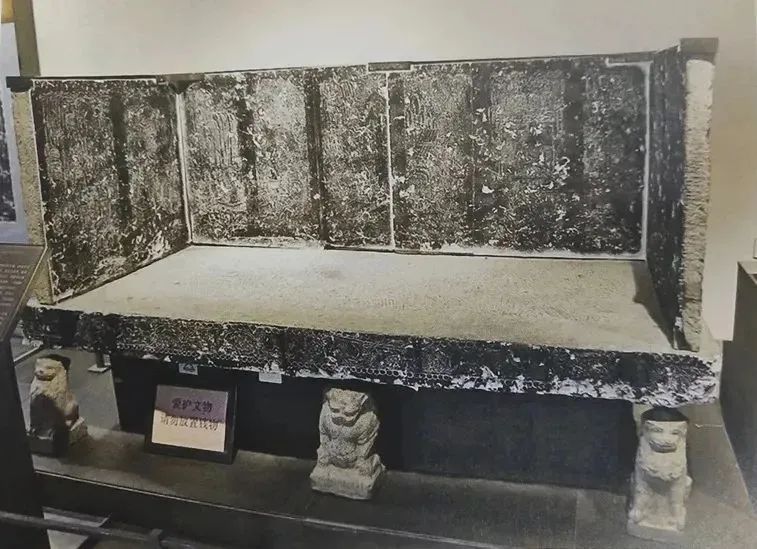

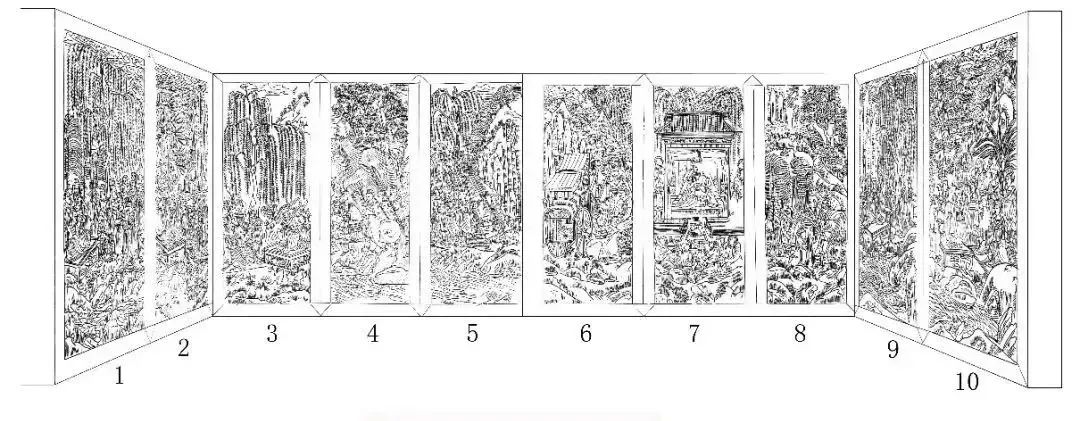

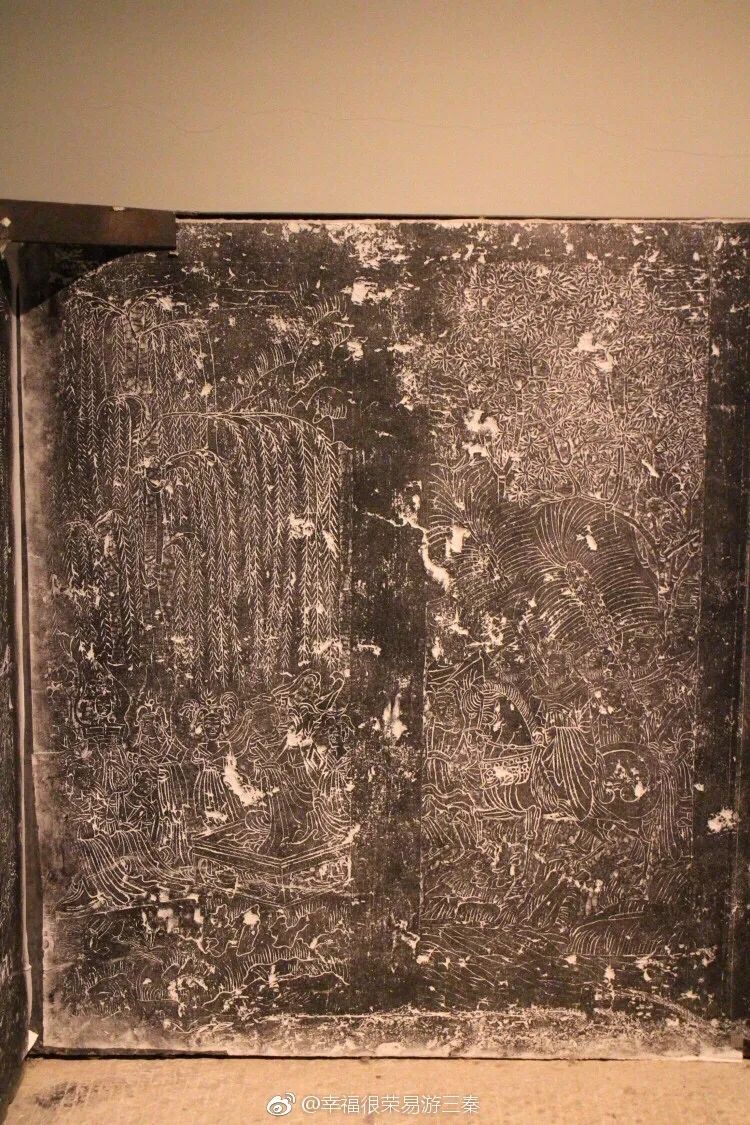

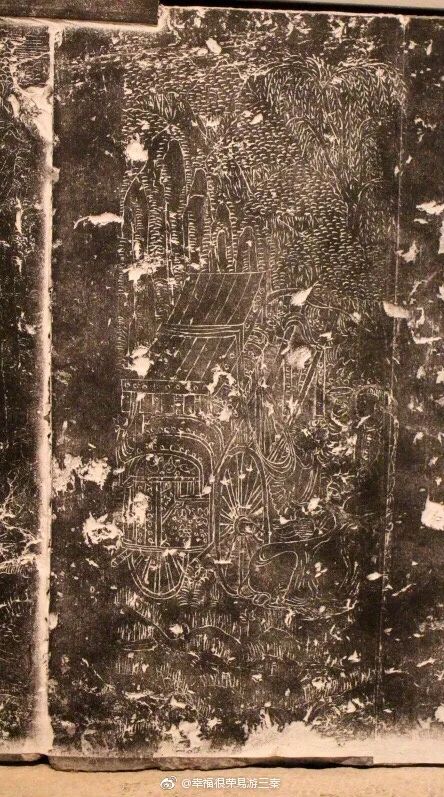

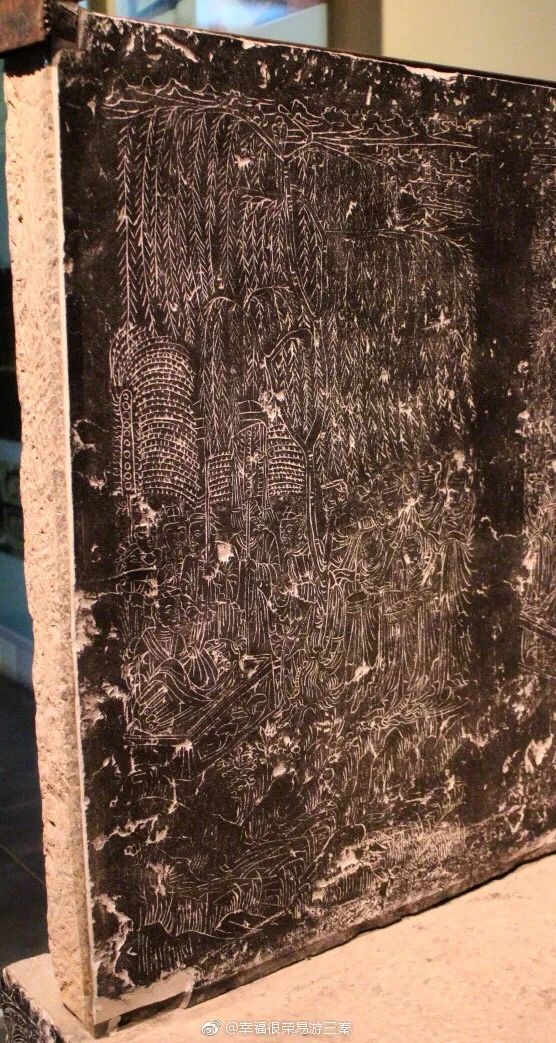

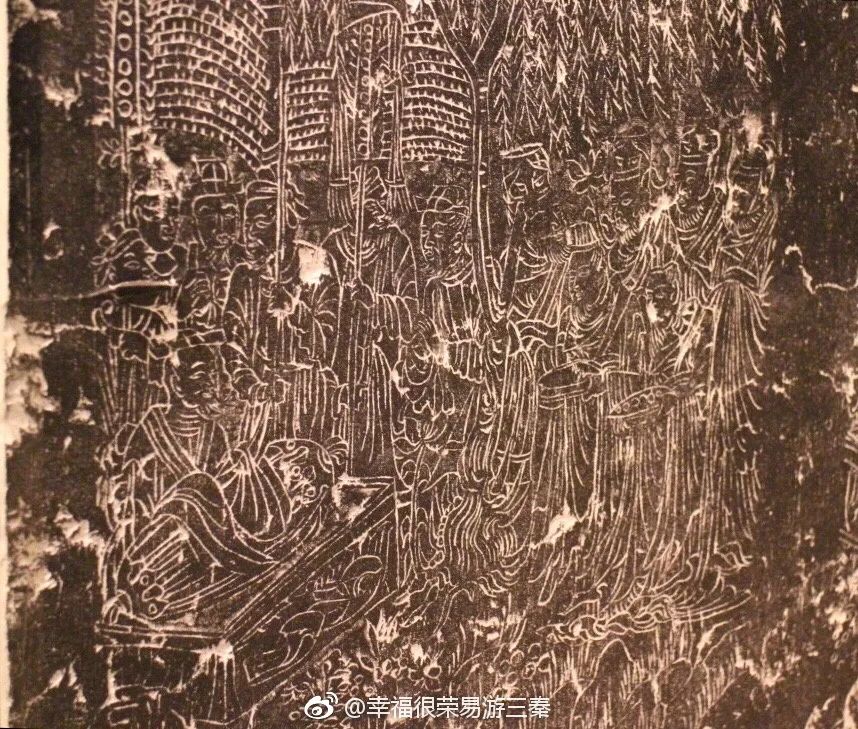

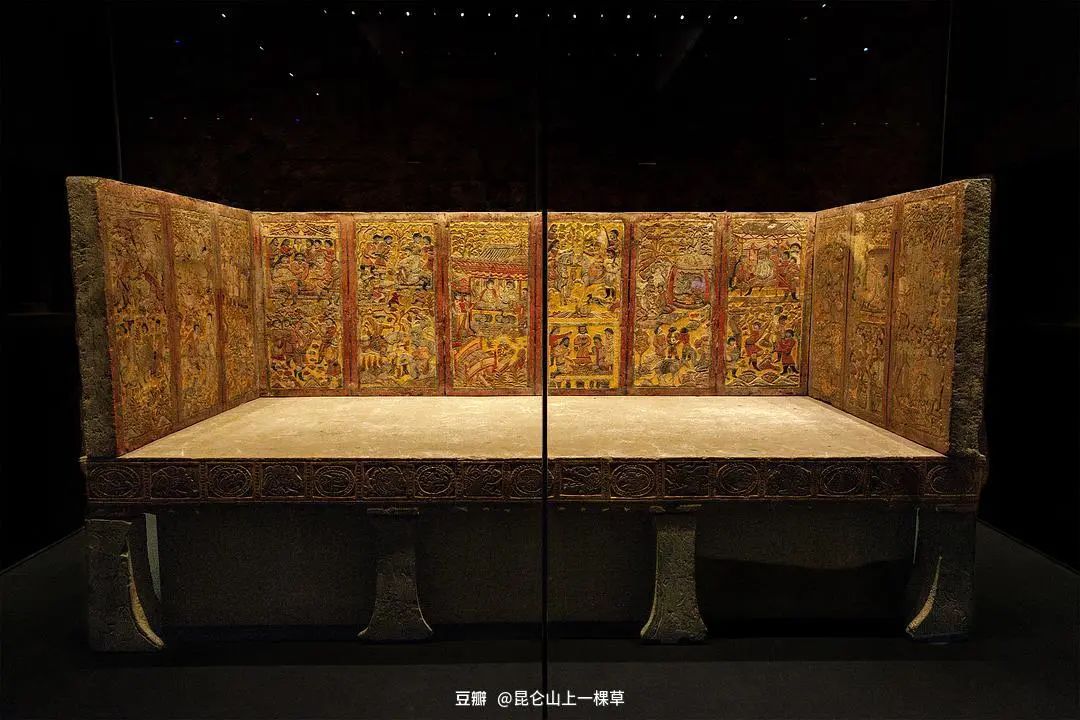

北周康业墓出土的葬具是一座完整的围屏石塌。以汉人坐具围屏石塌为葬具是北朝时旅居中国的粟特人的特有葬俗,是中西文化交融的产物,粟特本土并没有这种葬制。

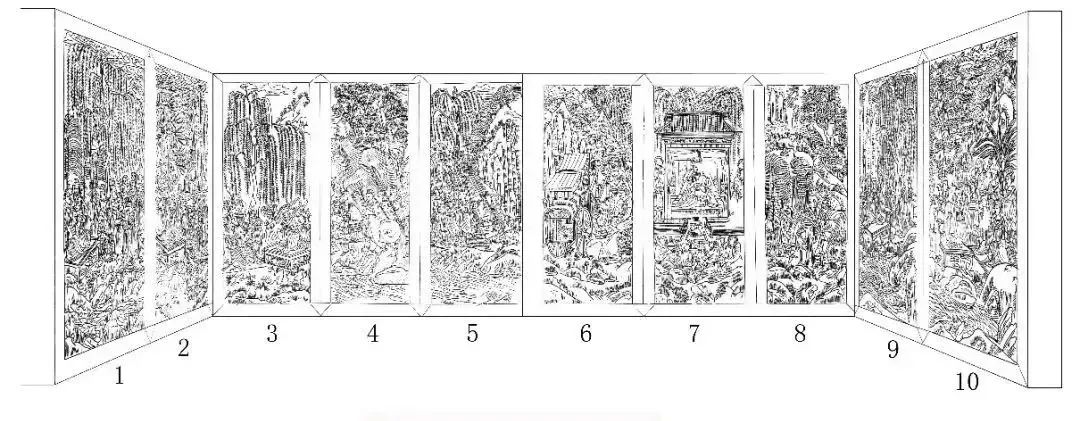

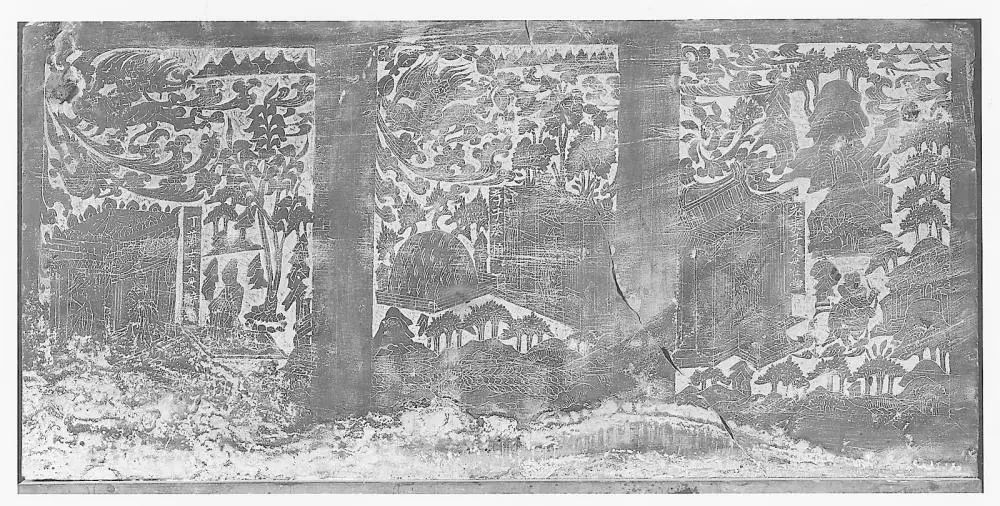

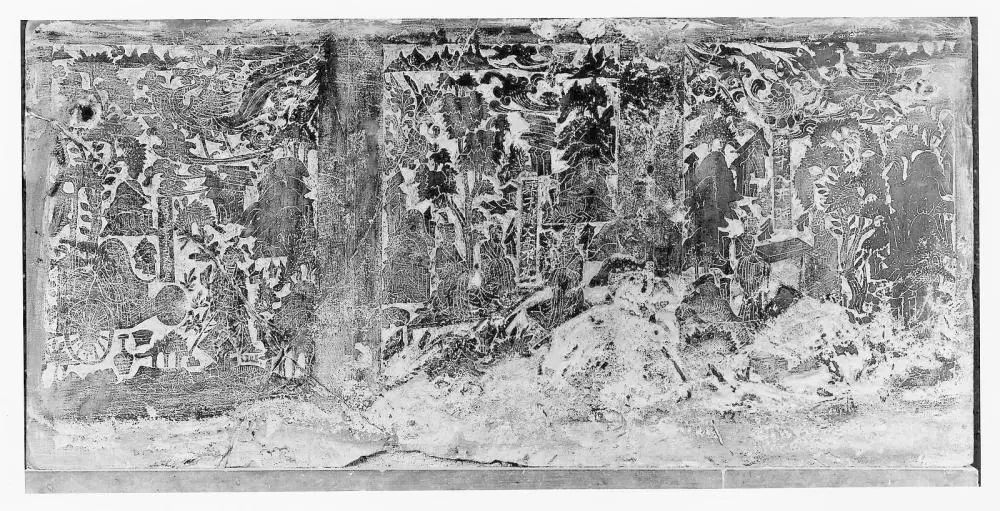

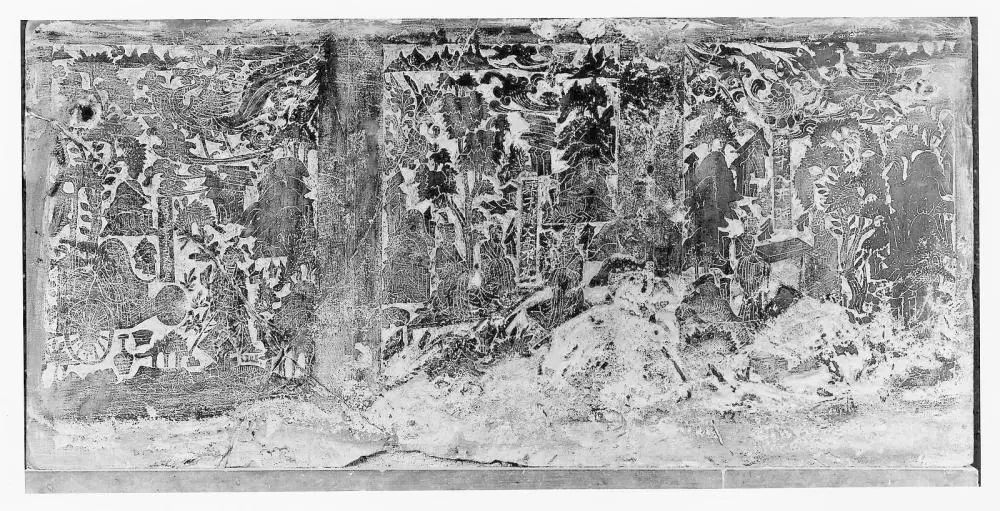

康业墓围屏石床榻由六块竖向独立石板、榻板和榻腿构成。围屏内侧有十幅线刻精美的绘画,内容包括会见宾客、车马出行、宴饮、狩猎、乐舞等场面,还可以见到有仆从(其中有胡人形象)侍侧的墓主出游、闲坐图像,背景多为山峦、云气、水鸟、坡石等。榻腿6个,雕成狮子形状。

在出土的围屏石塌上,发现一具保存完整的粟特人骨架。由于粟特人信奉祆教,往往用火烧的方式处理遗体,因此,保存下来的完整粟特人骨架比较少,这次发现的是目前国内唯一一具保存完整的北周粟特人骨架。

骨架口内含东罗马帝国查士丁王时金币一枚,右手握铜钱一枚。魏书体,21行,行20字。

康业墓的发现为研究北周时期在华粟特人的社会生活、丧葬习俗以及中西文化交流提供了宝贵的资料。

P

art3

青州北齐画像石

1971年,山东省青州市(原益都县)傅家村出土了一批北齐画像石。傅家画像石出土于一座墓葬中,属于石室墓的构件。但墓志和其他石构件被破坏,仅收集到9件有线刻画像的石板。所幸在发现时有目击者记得墓志有573年的纪年,知该墓年代为北齐。近年青州市博物馆在整理库房时,又发现一件石板的残件,也属于这座墓葬。

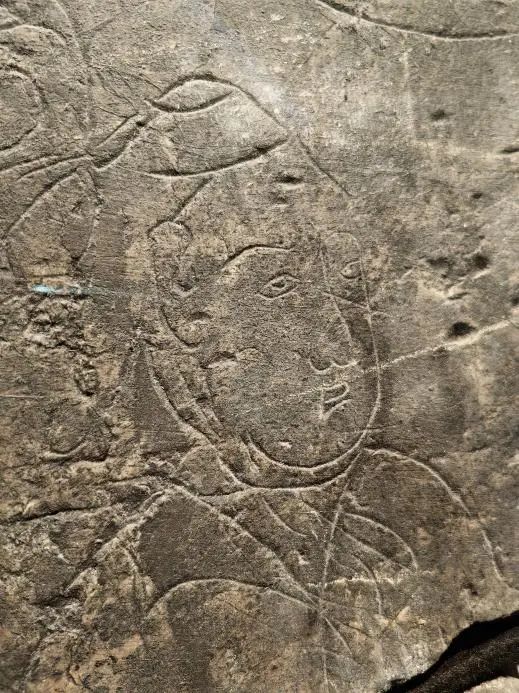

由于墓志已经无法找到,所以墓主人身份成谜。不过,可以断定的是,墓葬中使用了画像石,墓主人不是一般的平民。从画像石的内容看,若干块画像石中,都有一个北齐官人形象,他广额丰颐,头戴上翘折巾式冠,长簪别于冠和发髻中,居于画面主体地位。此人应该就是墓主人。再结合其他画像石中出现的华盖、羽葆、团扇、牛车等只能是官府之人才可使用的仪仗图像,可以确定墓主人生前应该是北齐的贵族官员,应为汉人或鲜卑人。由画像石中的粟特元素又可知,墓主人与粟特人往来甚密。

墓主人画像

在这些图像中,屡次出现深目,高鼻,短发,身着翻领上衣和紧身裤,腰佩囊袋的粟特人形象。

粟特人形象

从青州画像石中可以看到,当时来自西方的文化因素已很多样,比如画像石上作为装饰的忍冬纹,比如人物的服饰,比如“筌蹄”这样的带有异域风情的用具。颈上系绶带的鸟,出现在傅家的5个画面中。这种鸟纹即塔吉克斯坦境内著名粟特城址片治肯特(Panjikent)的壁画中表示财富与吉祥的衔环鸟hvarnah。

商谈图

商谈图 摹本

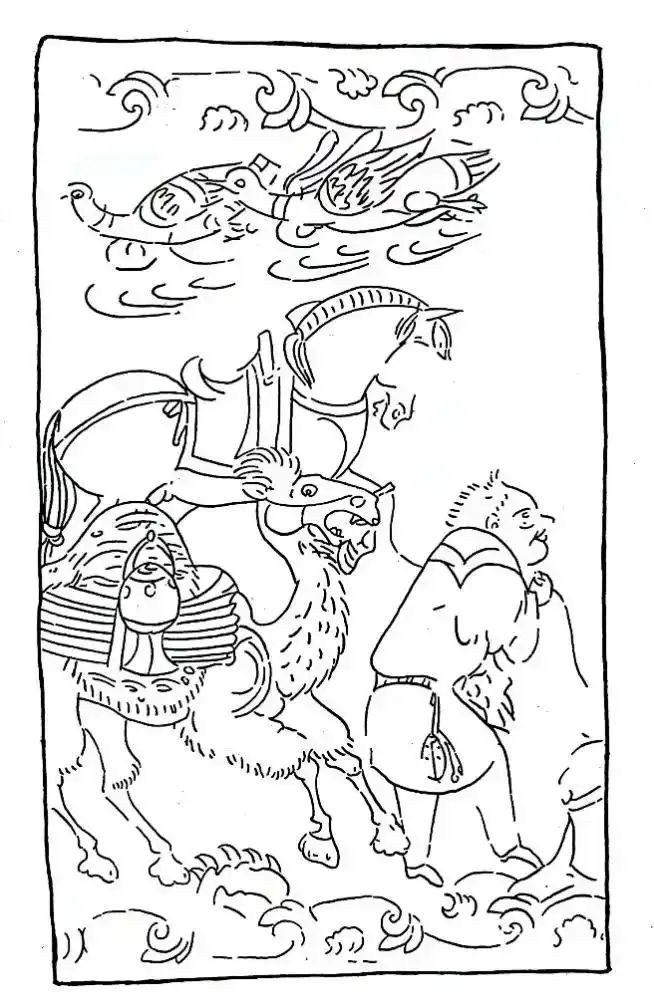

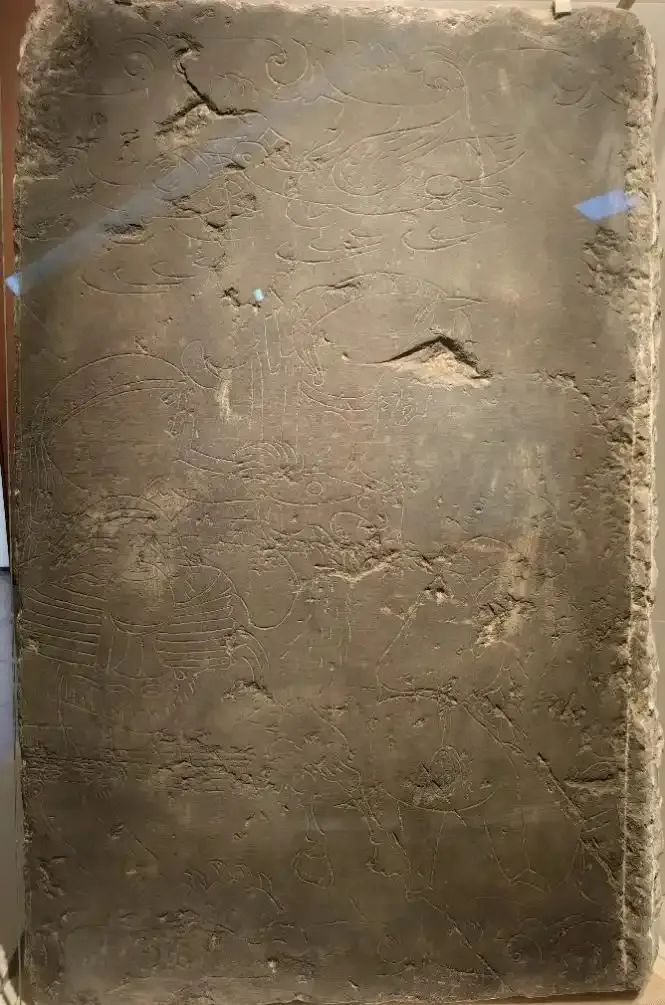

商旅驮运图

商旅驮运图 摹本

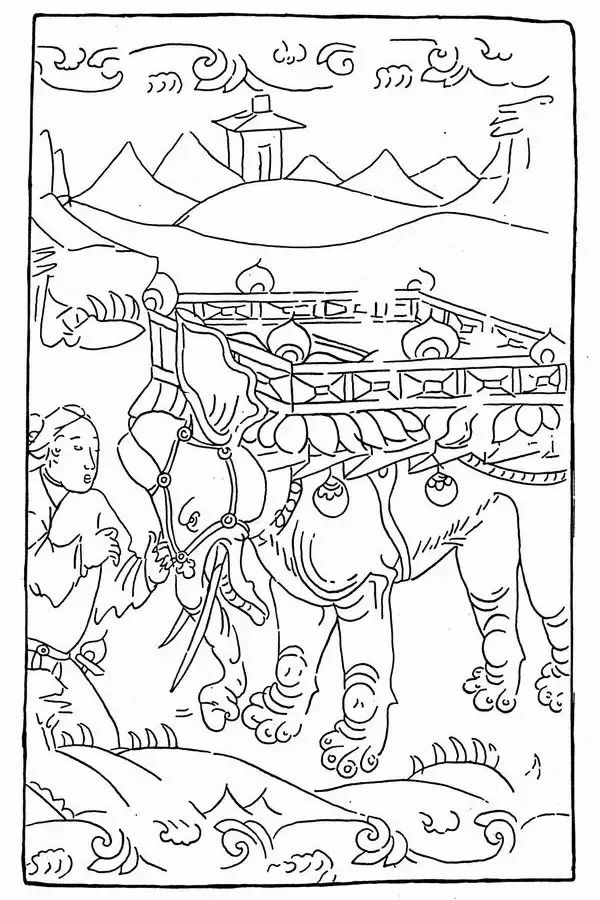

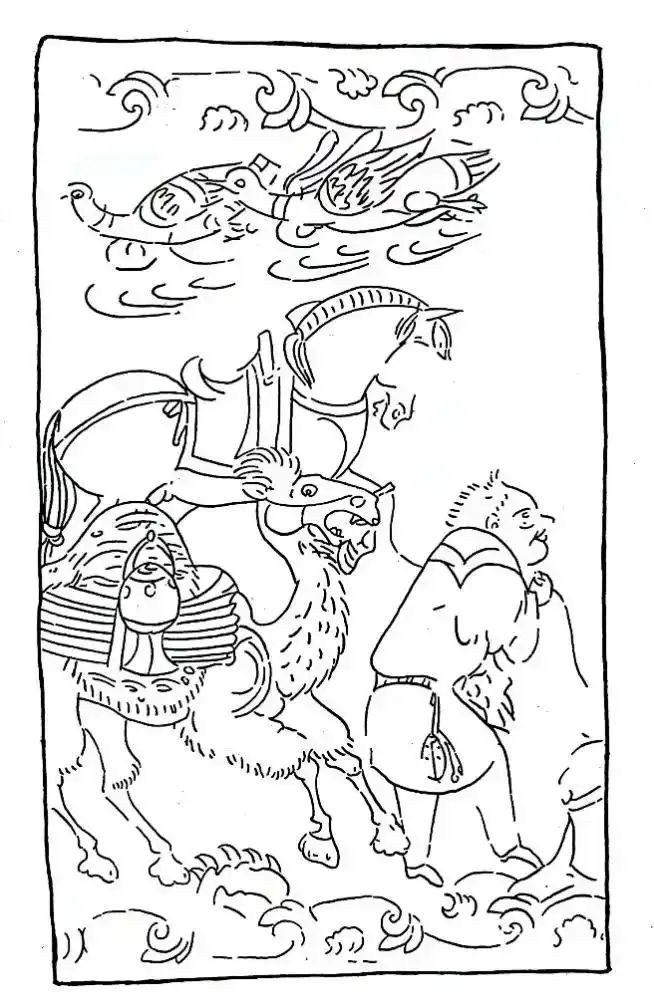

傅家第八石的主题应为万灵节(Hamaspath-maedaya)。

青州傅家北齐画像石第八石(郑岩绘图)

万灵节是祆教从伊朗—雅利安人宗教中继承的节日,定在每年最后一天的夜晚。人们相信死者的灵魂在这时会回到生前的居所。人们为迎接亡灵举行庆典,奉献祭品和衣物。在新年的曙光即将到来之际,人们在房顶上点起火把。天色渐明时,灵魂又离开人间。《隋书·石国传》中的一段记载应是对万灵节宫廷活动的描述:“国城之东南立屋,置座于中,正月六日、七月十五日以王父母烧余之骨,金瓮盛之,置于床上,巡遶而行,散以花香杂果,王率臣下设祭焉。”第八石描绘郊外景象,远处的屋宇可能象征“置座于中”的房屋。大象背上的台座应是《石国传》中的床,只是省略了盛烧骨的金瓮。

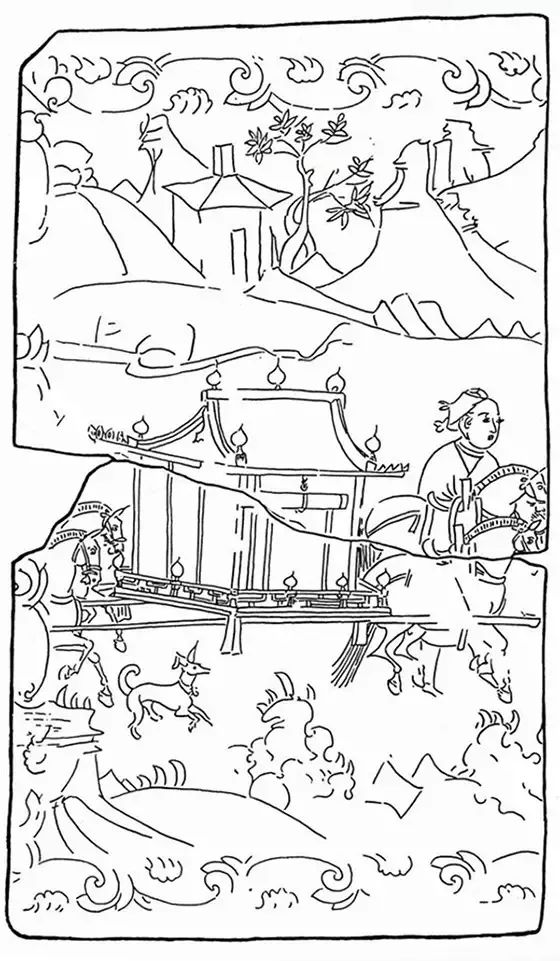

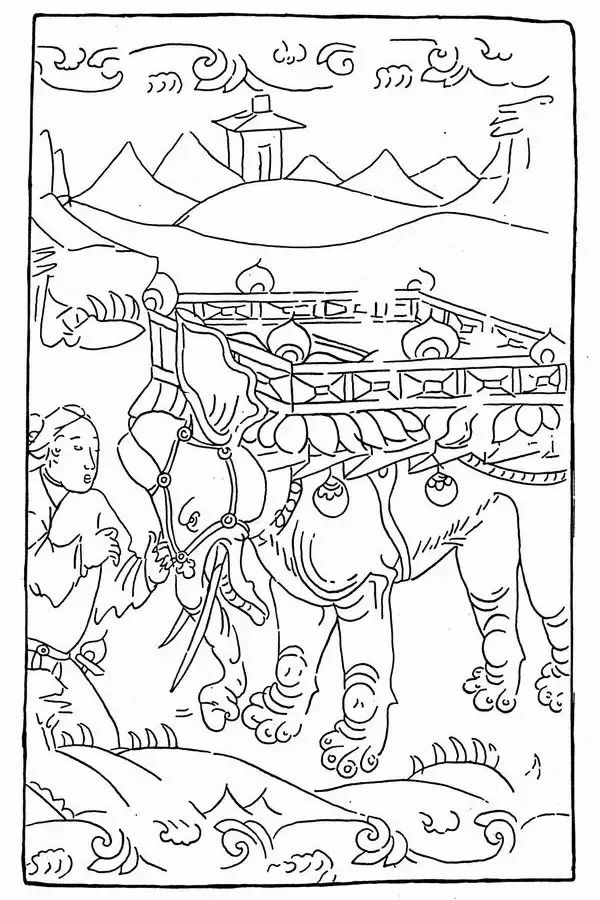

傅家第九石所刻画疑为送葬场面。乐仲迪(Judith Lerner)、荣新江等学者指出,图中应属粟特葬仪中的“犬视”(Sagdīd)。根据琐罗亚斯德教的教义,尸体被视为受到邪恶势力污染,因此在正式安葬前,需要进行净化仪式,而“犬视”正是其中关键的一环。

青州傅家北齐画像石第九石(郑岩绘图)

在这一仪式中,一只四眼狗(指额头或眉间有四个斑点的狗,通常为黄狗)被带到尸体前,让它凝视死者。据琐罗亚斯德教经典《阿维斯陀》(Avesta)及后来的《波斯古经》(Vendidad),狗被认为是神圣的动物,能够驱除恶灵(Druj Nasu)并确保灵魂顺利前往来世。因此,犬视仪式的作用是确认死者是否真的去世,并驱逐围绕尸体的邪恶力量。

傅家画像石既继承了中原北魏以来的艺术传统,又借用了入华粟特人丧葬美术的许多成分。在这些图像中,有着与墓主特殊身份相关的损益,反映出死者文化趣味的独特与复杂。

该墓墓主可以判断为汉人或鲜卑人,应不是中亚人或其后裔,这是与粟特人墓葬的关键性的差别。一方面,在画像中的墓主形象身份高贵,粟特人身份低微,这种关系表现出墓主对其本土文化的优越感。另一方面,傅家画像石又大量借用了粟特美术的绘画样本,表现出对于异质文化的欣赏和认同。对于文化类同和文化利用的研究来说,这种矛盾的现象非常微妙,耐人寻味。

P

art4

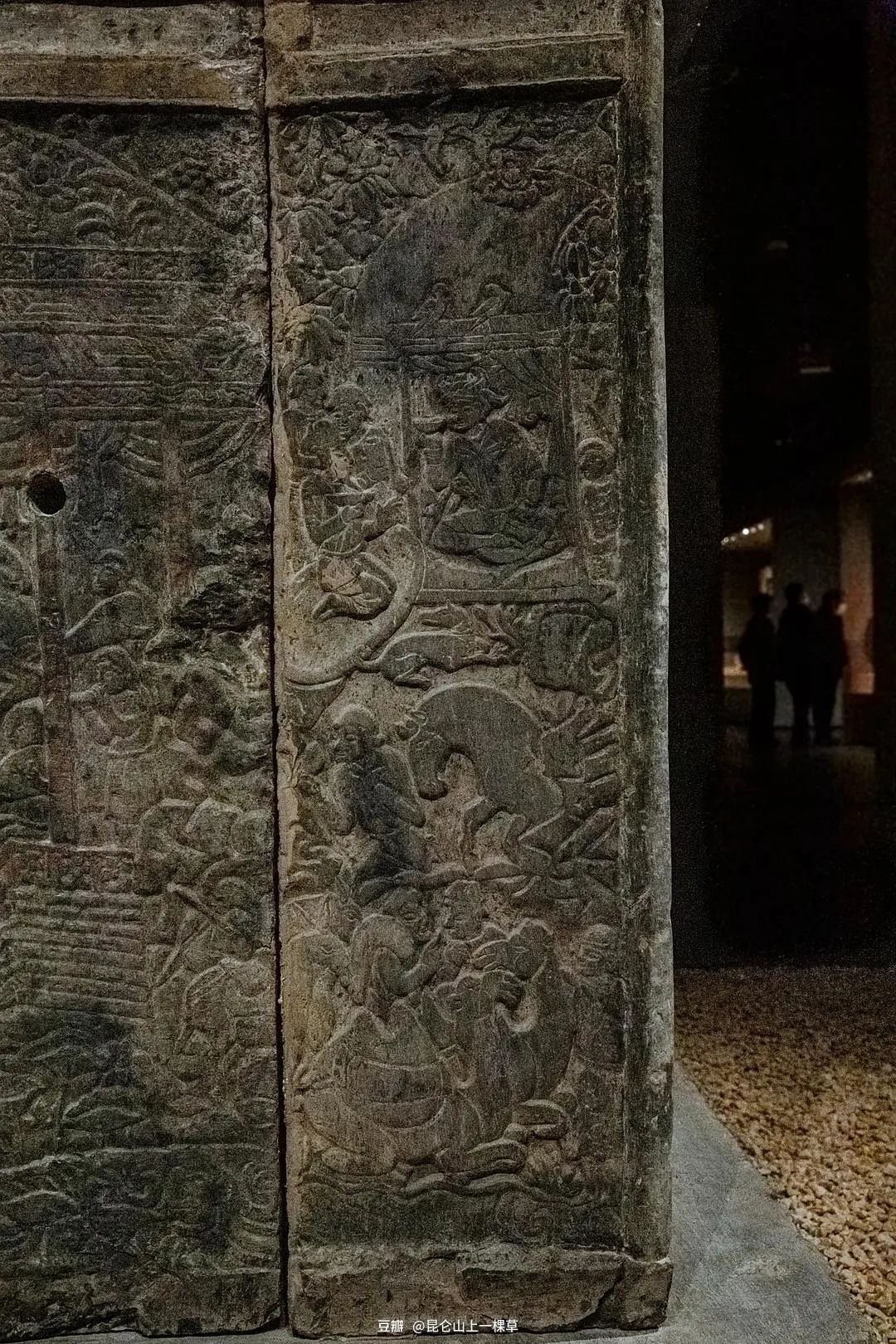

安伽墓

安伽墓位于西安市北郊,发掘于2000年。西安北周安伽墓的发掘,是研究粟特人在中国社会中的地位、宗教信仰和丧葬习俗的重要考古发现之一。

安伽的墓志铭记载,他生活在北周时期,字大伽,出生于姑藏(今甘肃武威)昌松。他曾在同州(今陕西大荔一带)担任萨保和大都督的职务。安伽于597年去世,享年62岁,葬于长安城以东3.5公里处。他的姓“安”来源于安国(今乌兹别克斯坦布哈拉地区),表明他的祖先可能来自这一粟特城邦。

安伽墓由一个砖砌墓室及通往这间墓室的一条装饰有壁画的墓道构成。

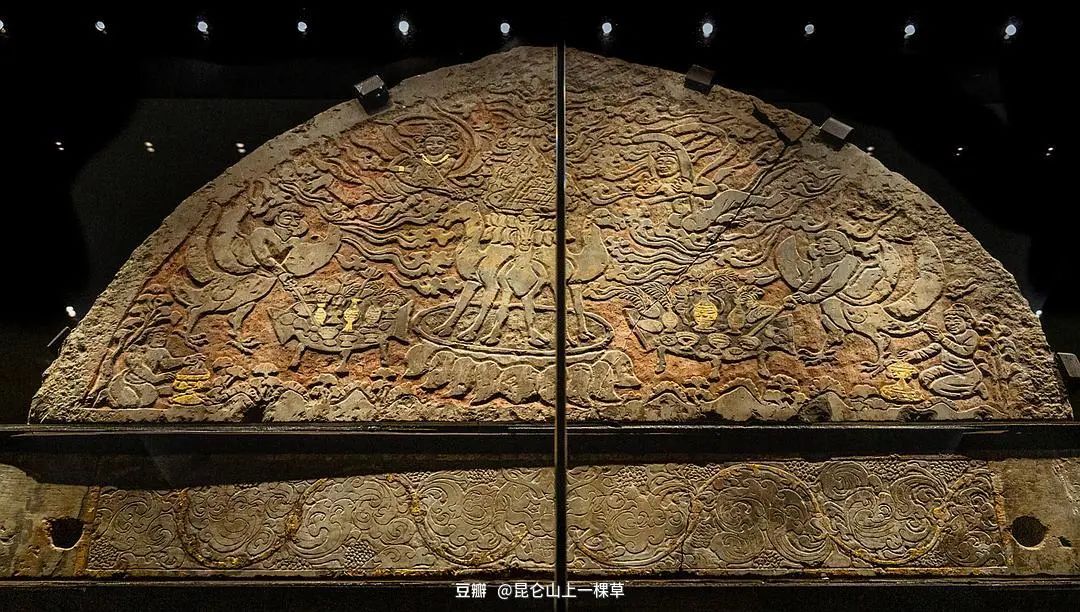

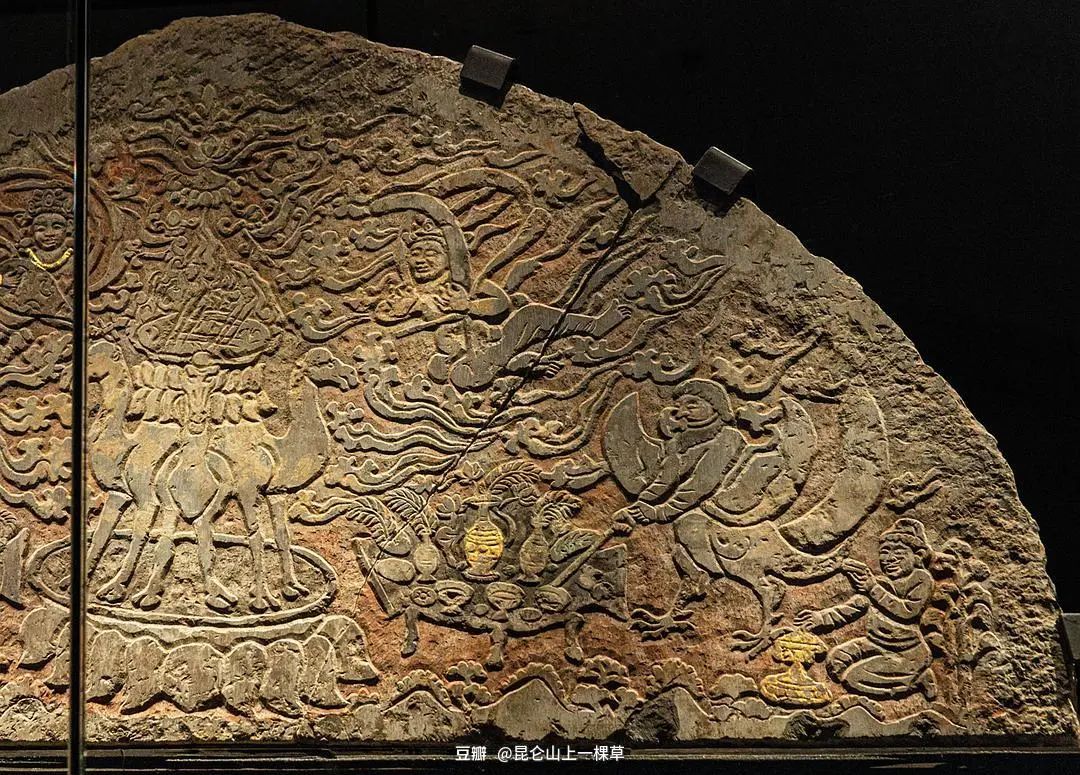

墓门上方一个彩绘石门额描绘了琐罗亚斯德教的仪式,中部绘有承载于三驼座上的大型火坛。

在火坛的左右两侧是两个半人半鸟的祭司,他们戴着口罩(padam),以免玷污圣火,各自照看着装饰精美的圣案。在他们的下方、浮雕的两角,各有一个人跪在火坛前。在上空中绘有两个美丽的伎乐飞天。跪着的人很可能是安伽(右)和他的妻子(左),他们正在参加永恒仪式以确保来世吉祥。

三头骆驼立于覆莲基座之上,驼背上置莲瓣须弥座,座上的圆盘内的火焰幻化出莲花图案。

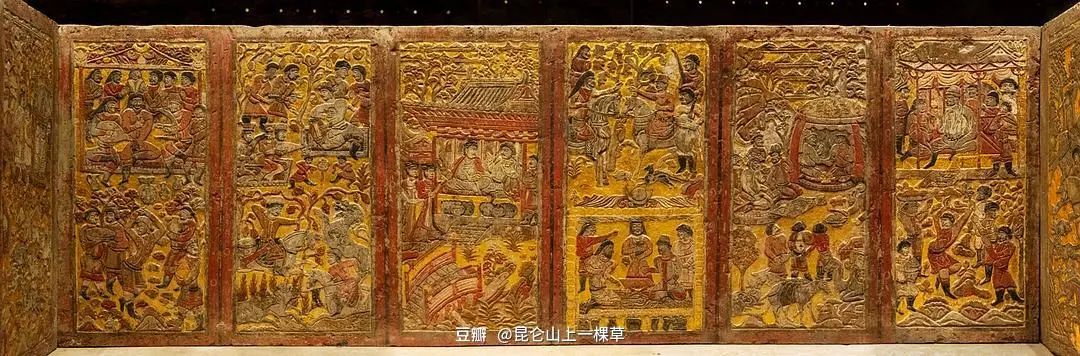

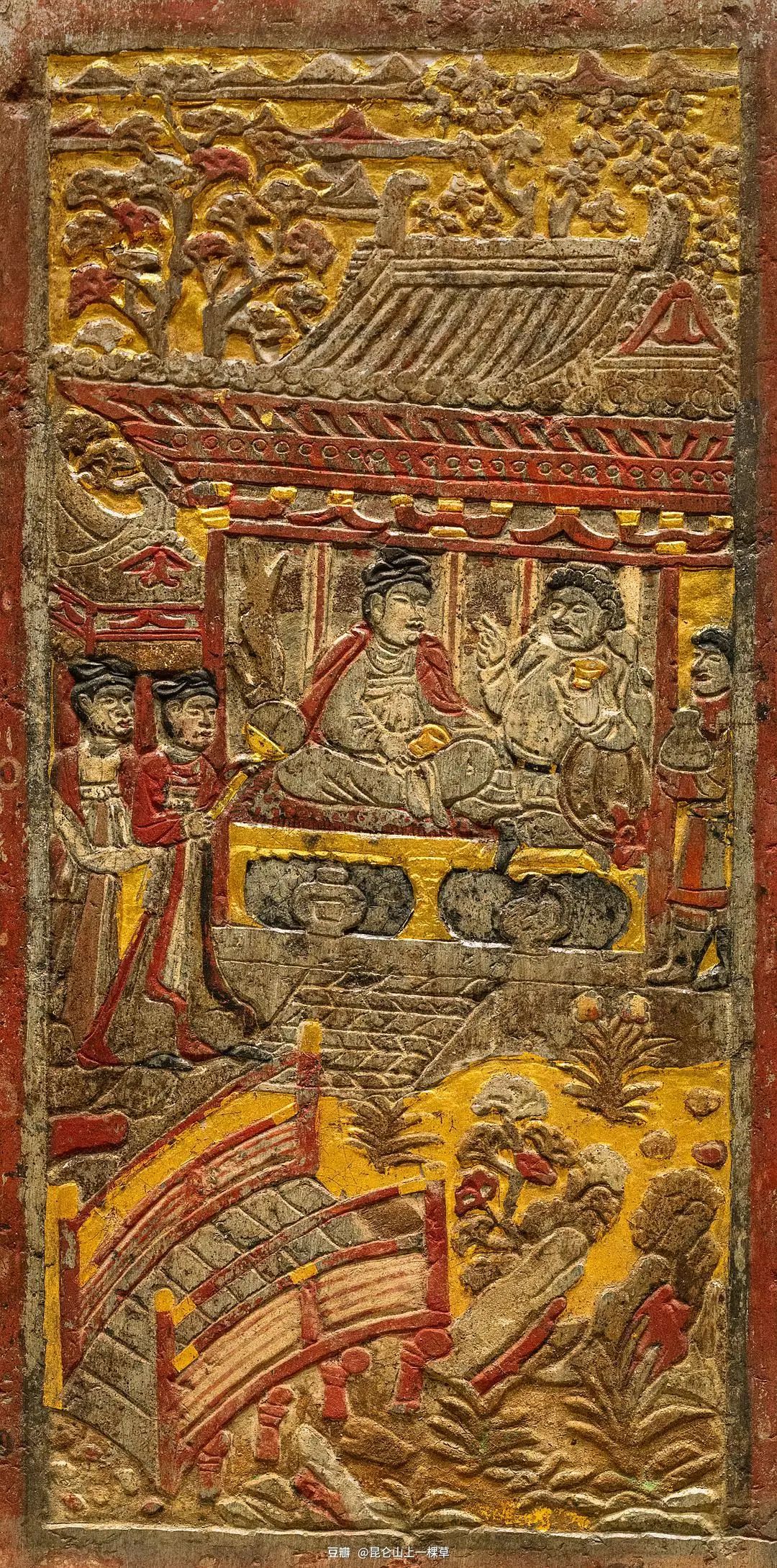

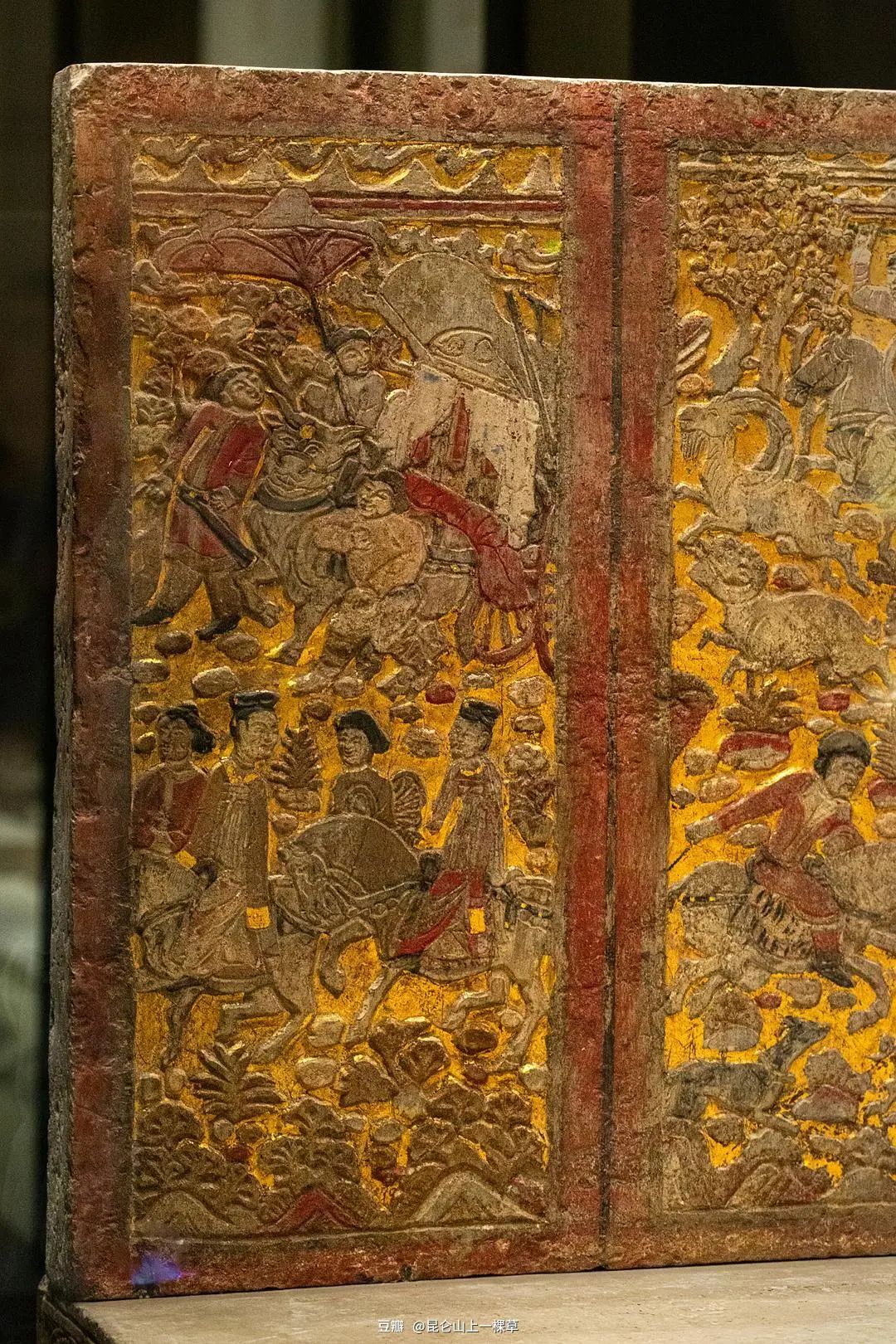

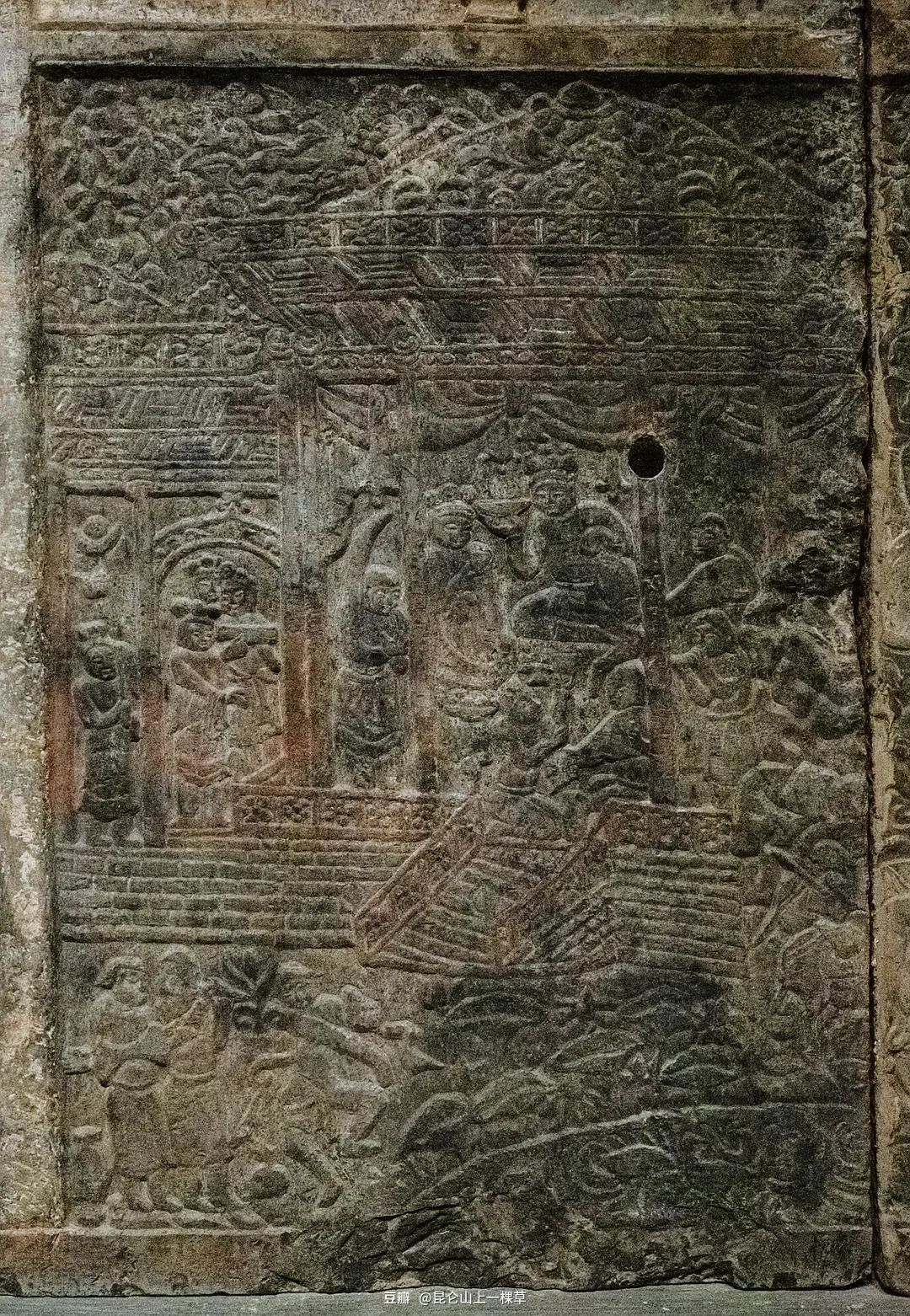

最令人驻足的还是门后墓室中央摆放的一张精美的石榻。石榻的背面与两侧由12块精雕细刻的石板围屏构成,每一块都精细雕刻、涂漆、鎏金,刻绘了粟特人的丰富多彩的生活场景。

后屏正中的夫妇宴饮图是图像的核心,男性胡人可能是安伽,与其对坐着汉服的是安伽夫人,站着的侍女也着汉装。据荣新江教授推断,北周当时部落采取内婚制,萨保夫人更可能是粟特人或其他中亚胡人,只是可能女性更追求时尚,喜爱汉装。他们的房子也是中国建筑样式。

两位马上的男子,戴帽的是安伽,披着长发的是突厥首领,安伽欢迎突厥首领的到来。下面安伽和突厥首领对坐于用联珠纹装饰的房子了,似乎正在立盟誓的样子,中间站立着的男子,马尔沙克认为是安伽的儿子,姜伯勤则以为是证盟人,房子屋顶装饰有祆教图像中常见的日月图案。荣新江教授推测这个设盟的地点就是粟特聚落中的祆神庙,如果推测成立的话,更说明粟特人和突厥人之间盟誓仪式的重要意义。

上部是安伽在葡萄园中宴饮并观看乐舞的场景,下部为带有波斯艺术风格的骑射场面。

表现安伽到林中的虎皮圆帐篷中访问突厥首领,随行有商人和驼队。

石榻上的场景是传记式的,记录了安伽的重要成就,比如与突厥人和其他外国使者之间的外交协定。其它的一些场景则是为了彰显他的地位和权力,例如他英勇地猎杀了一头狮子,这是不曾在中国本土出现的动物。

安伽的陵墓通过碑刻和石雕,讲述了一个粟特移民的后代在中国社会中成功的故事。这些图像展现了多元文化的特征,正体现了粟特作为商业民族四海为家善于接受各种不同民族文化的特性。

P

art5

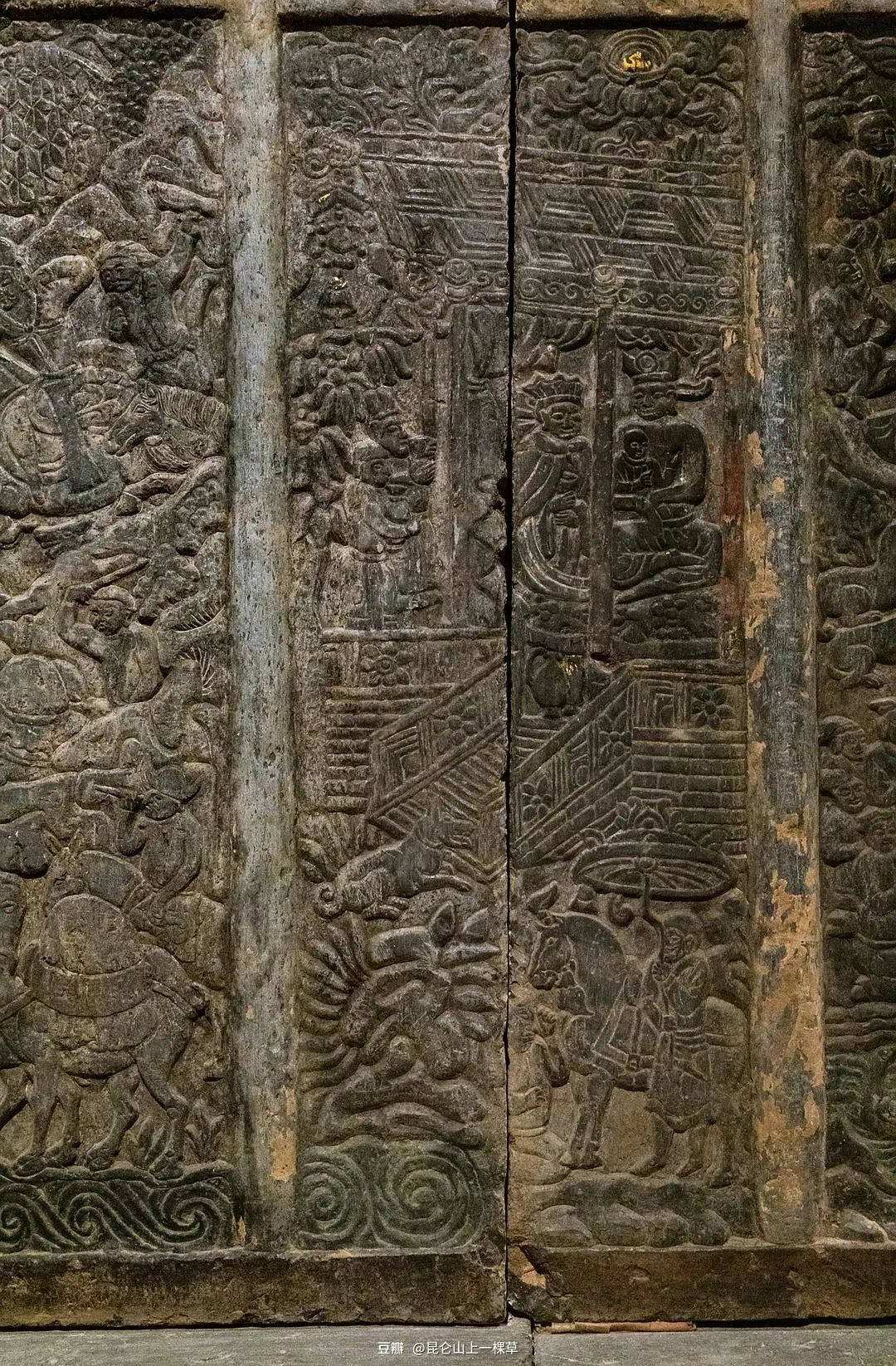

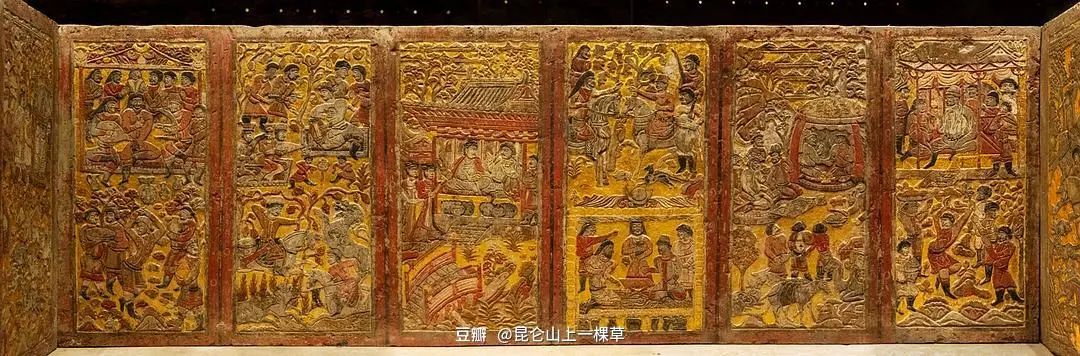

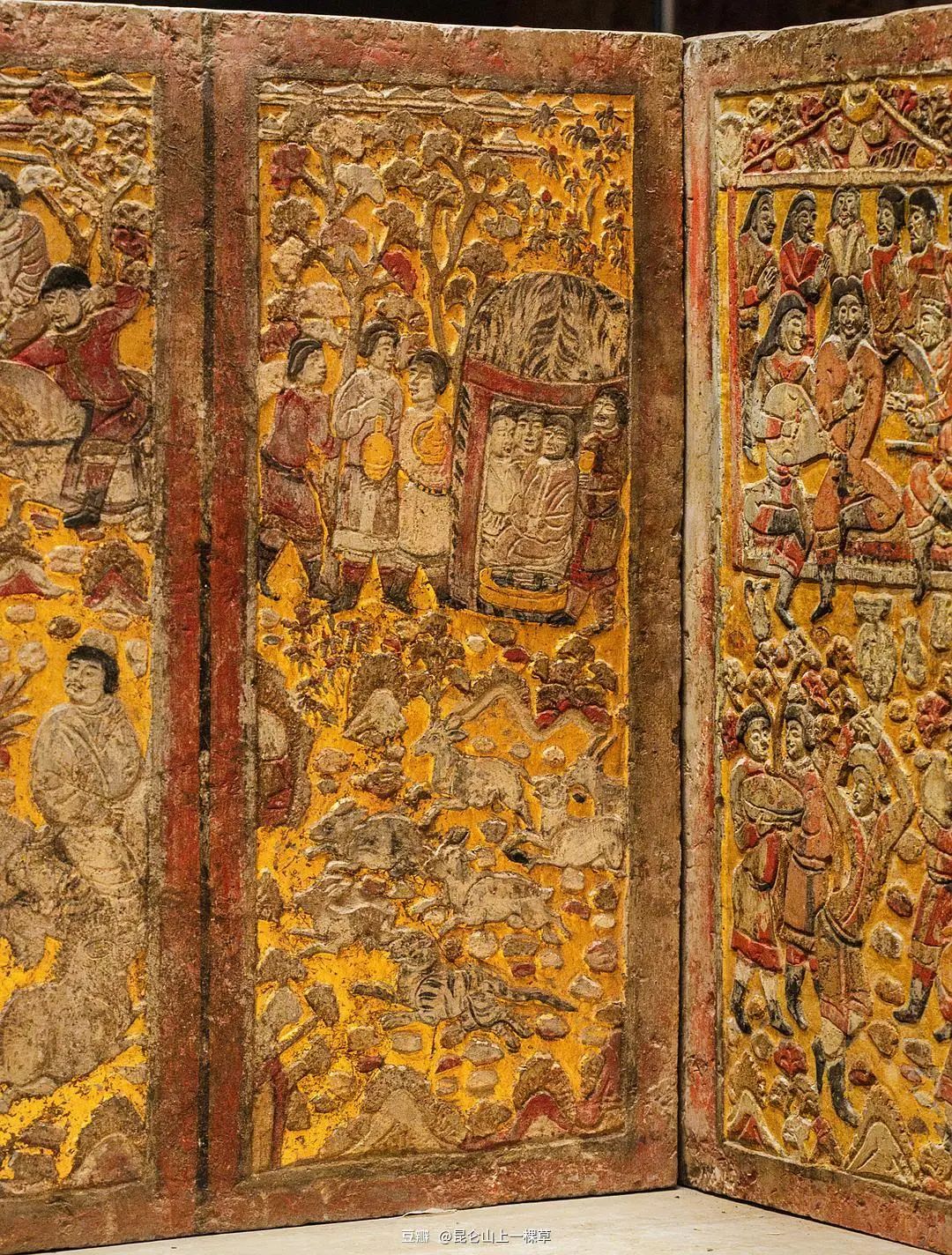

史君墓

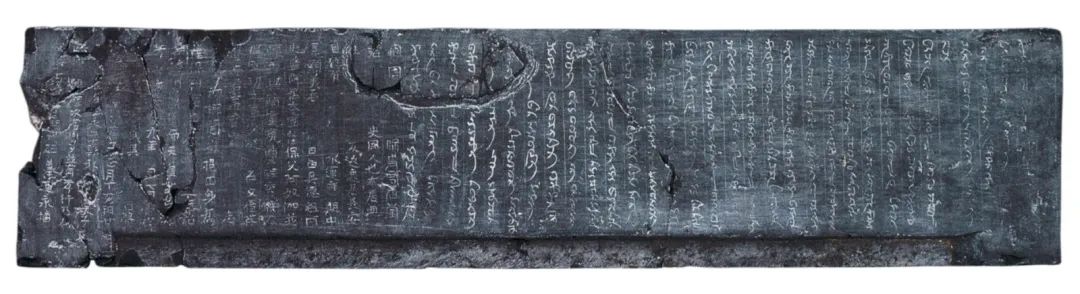

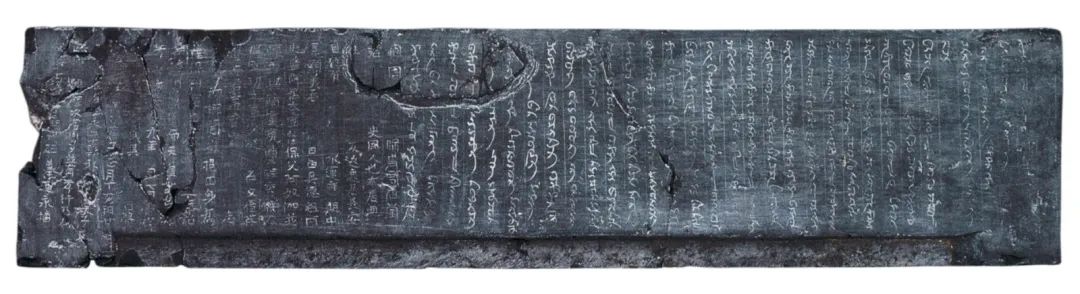

史君墓位于西安未央区大明宫乡井上村东,西距汉长安城5.7公里,距北周安伽墓约2.2公里。北周史君墓为研究丝绸之路与中西文化交流,提供了更为珍贵、丰富的文字和实物资料。特别是粟特文与汉文译文的发现,对史学界深入研究粟特人的文字及文化提供了很大的助益。

从粟特文和汉文的双语铭文可知,墓主史君(粟特铭文音译为“尉各伽”)为史国人,西魏文帝(535~551)初年曾担任萨保府判事曹主,北周时期又“诏授凉州萨保”。其妻康氏(粟特铭文音译为“维耶尉思”),为康国人。祖阿史盘陀,为史国萨保,父阿奴伽。

关于史国和康国,文献记载“史国,都独莫水南十里,旧康居之地也。其王姓昭武,自狄遮,亦康国王之支庶也。都成方二里,胜兵千余人。俗同康国。” “康国者,康居之后也,迁徙无常,不恒故地,自汉以来,相承不绝。其王本姓温,月氏人也,旧居祁连山北昭武城,因被匈奴所破,西逾葱岭,遂有国,枝庶各分王,故康国左右诸国并以昭武为姓,示不忘本也。”

史君官居“凉州萨保”。《隋书》卷二十八记“雍州萨保,为视从七品。……诸州胡二百户以上萨保,为视九品。”隋沿用北周管制。北周时期诸州萨保所管理地区在二百户以上,才为视正九品官。大致相当于县级长官。管理胡人不足二百户的,官品抵御正九品。罗丰认为萨保一职的地位在初唐时才有上升。

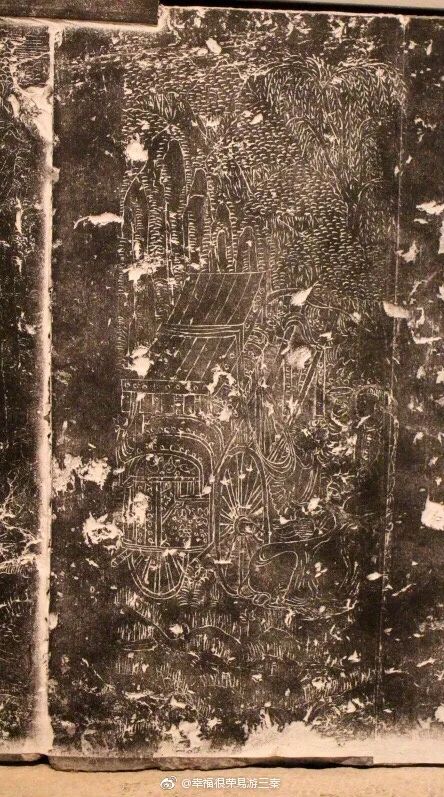

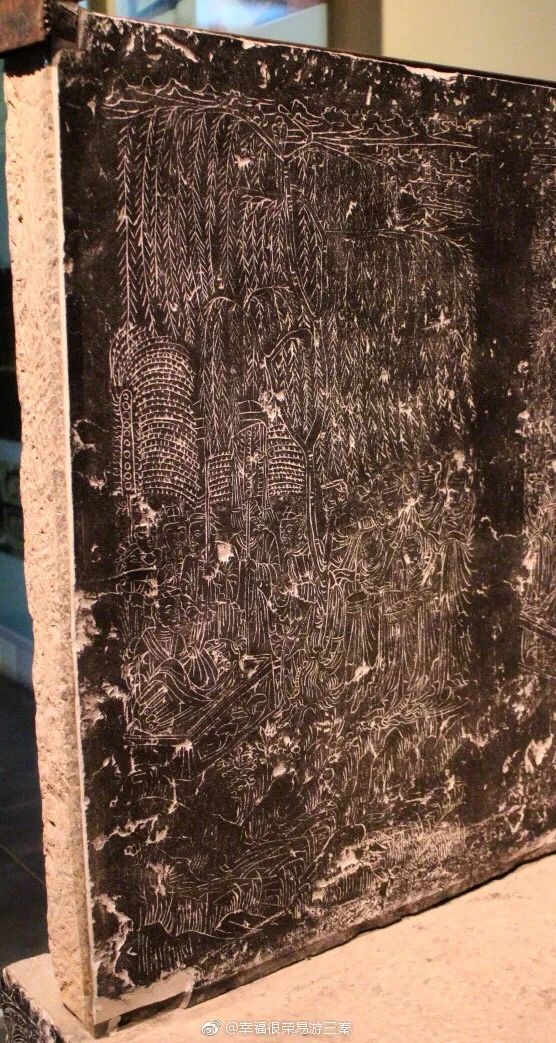

史君以石堂为葬,随葬金戒指、金耳坠、金币和鎏金铜带扣。

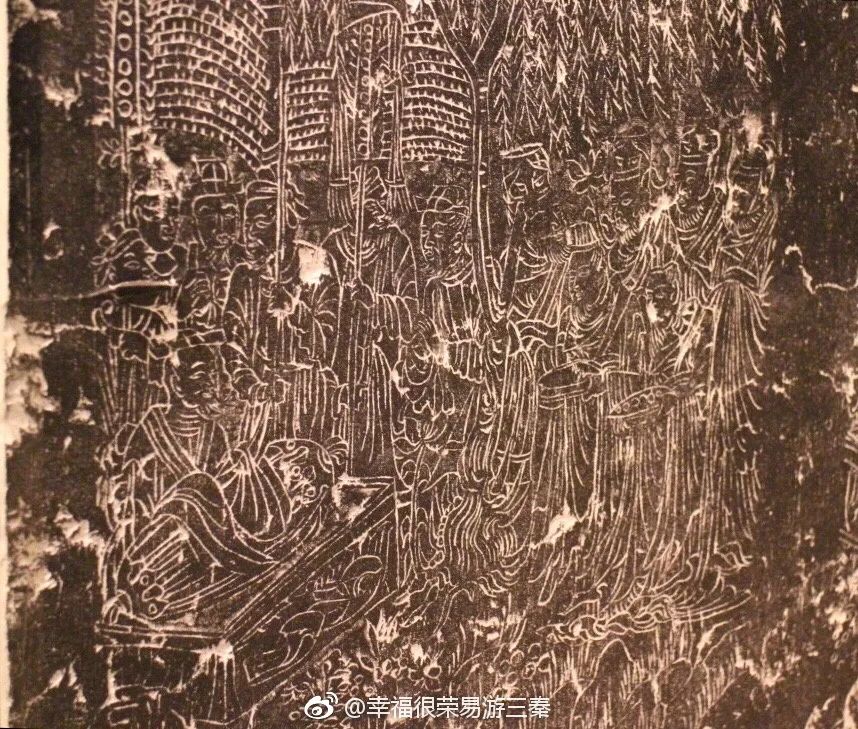

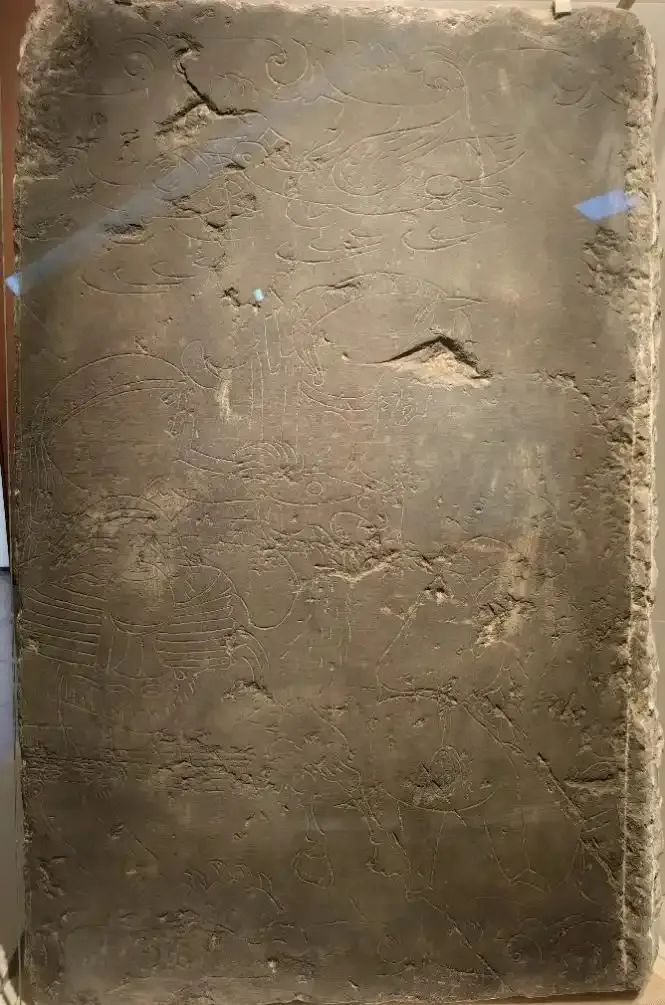

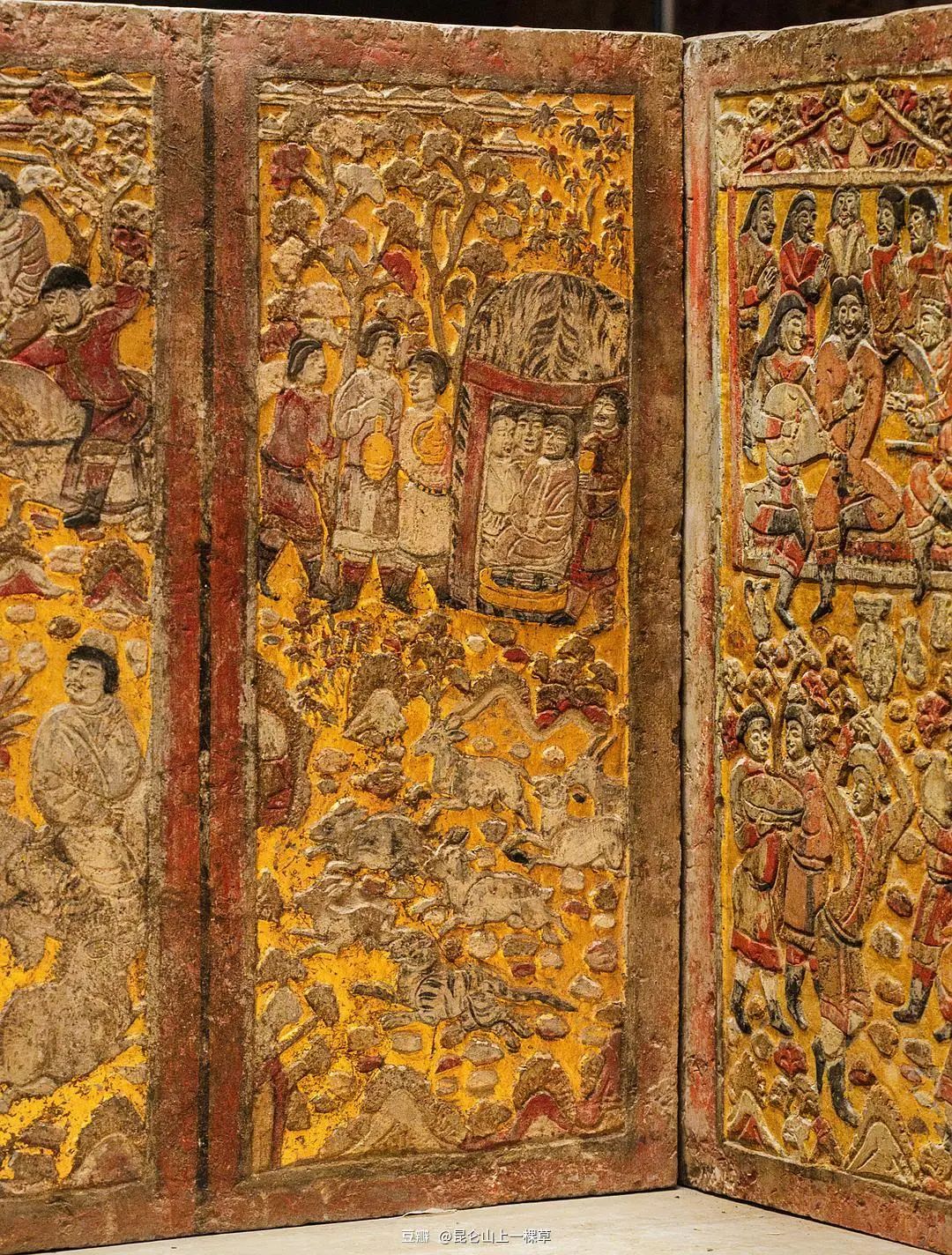

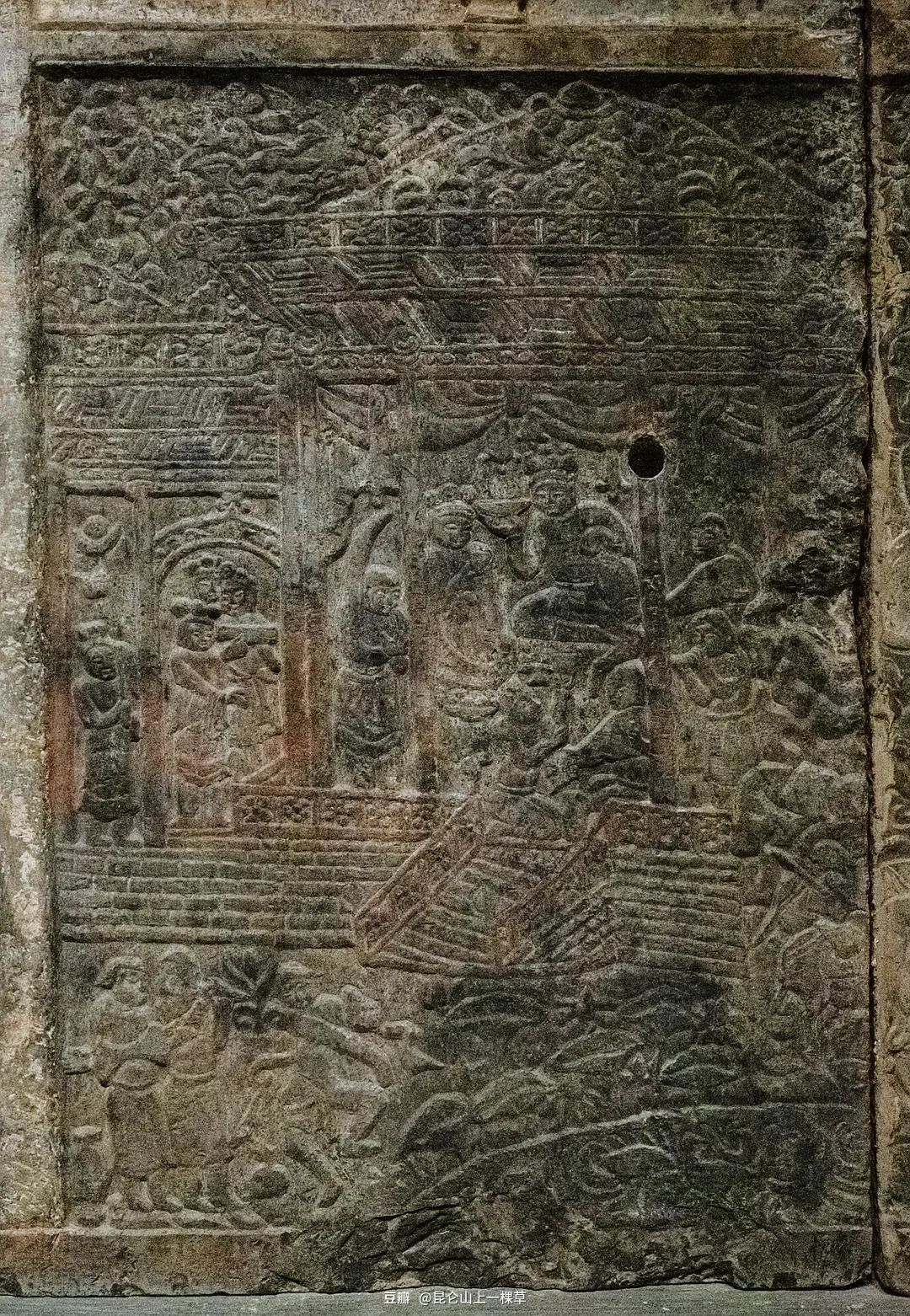

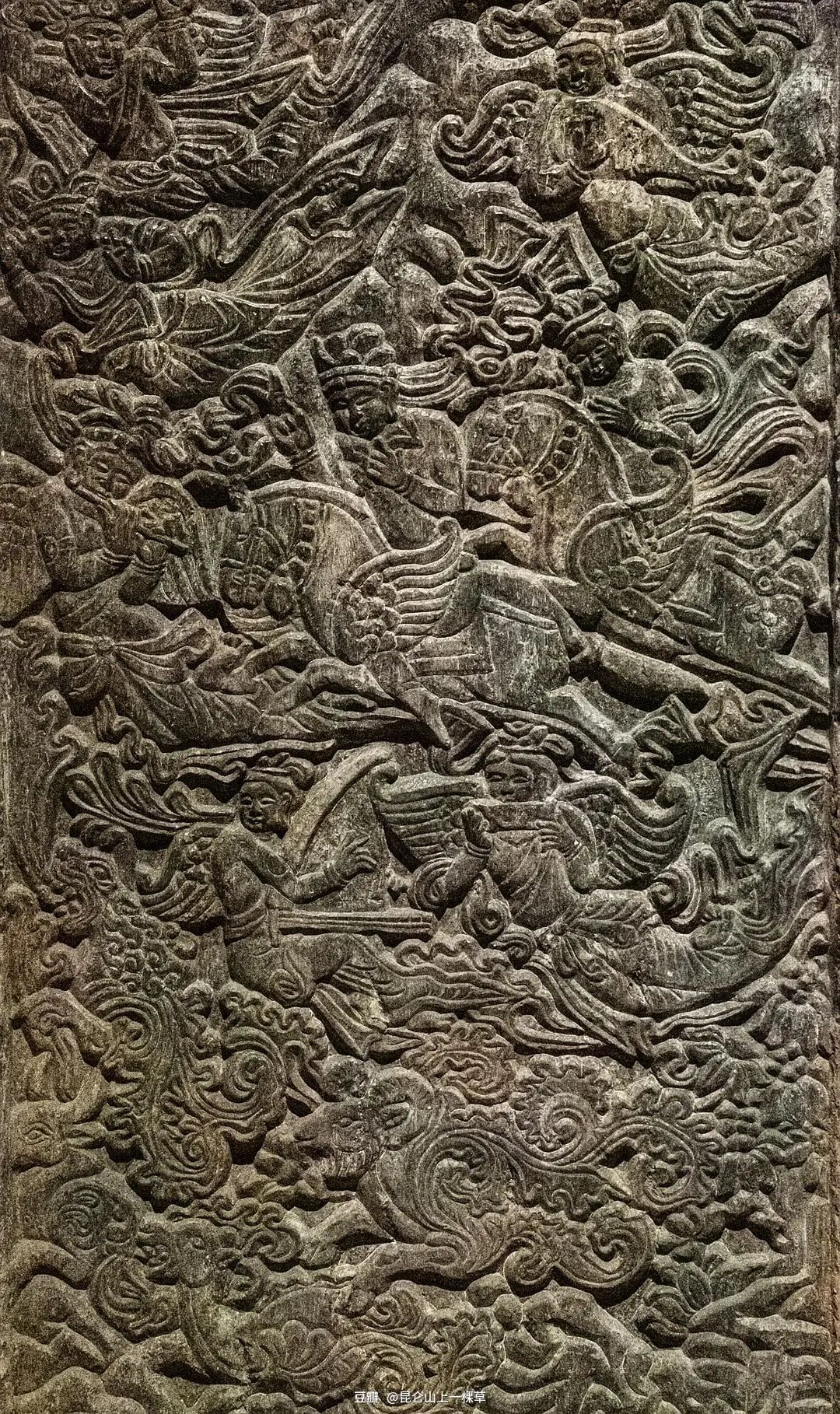

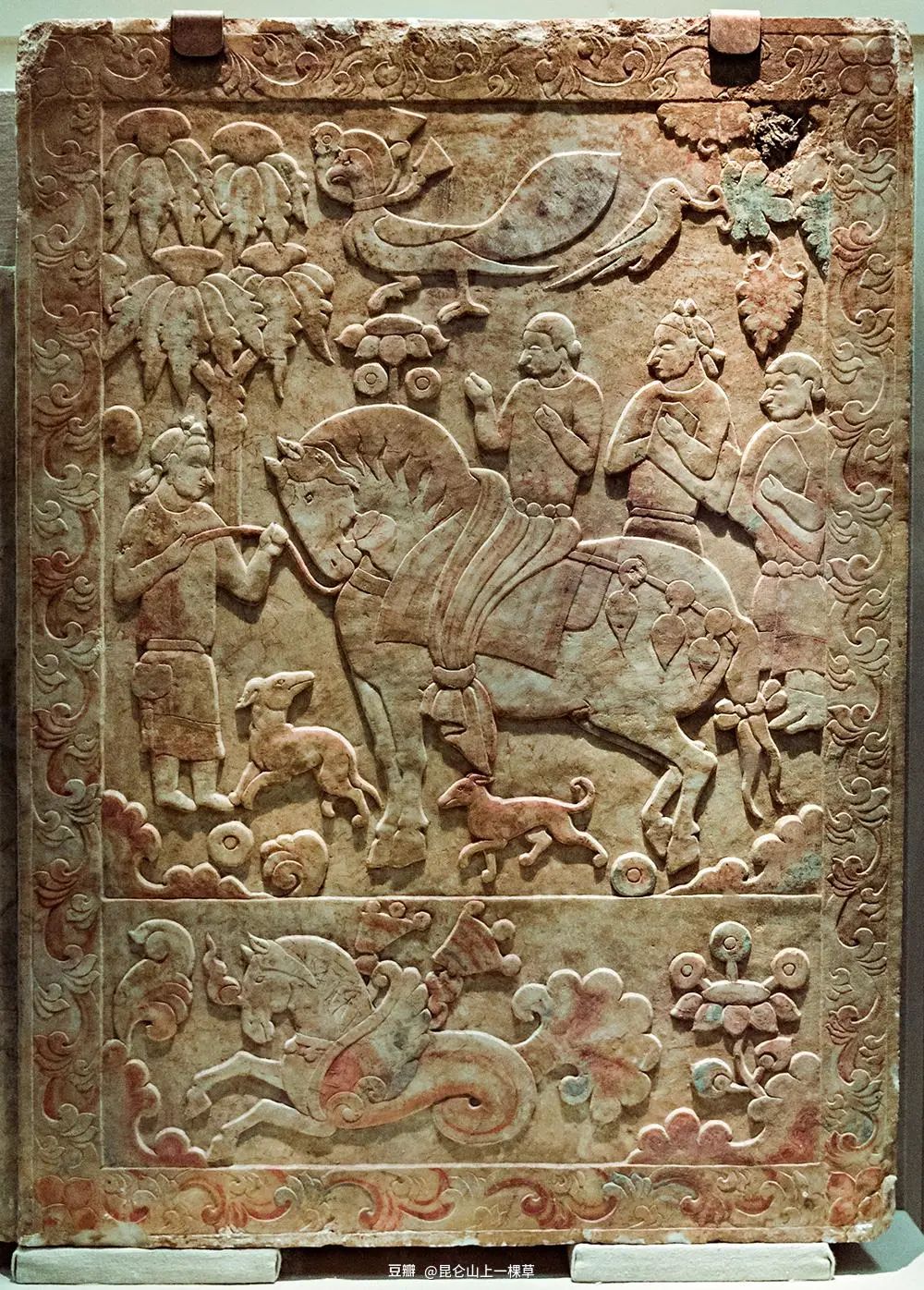

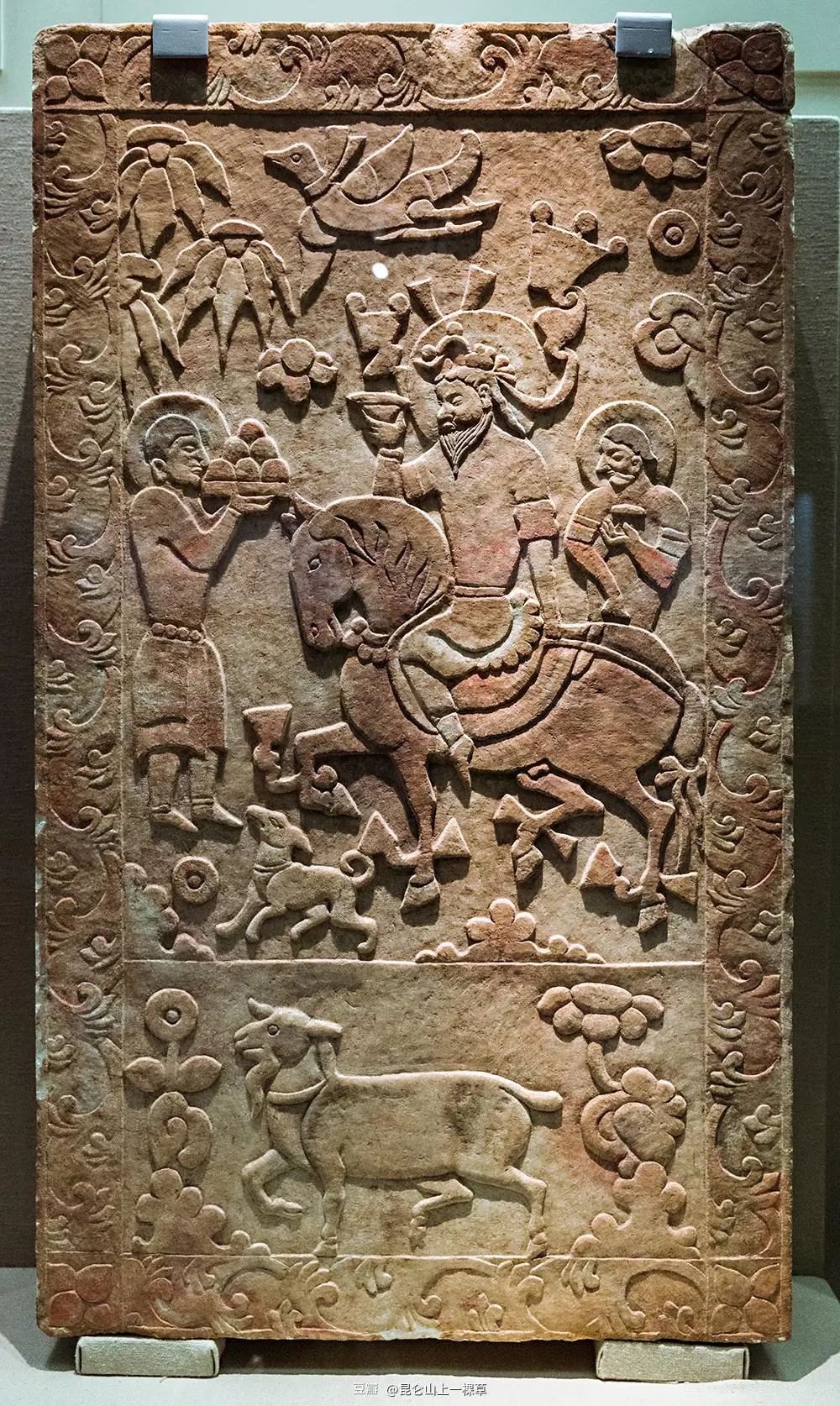

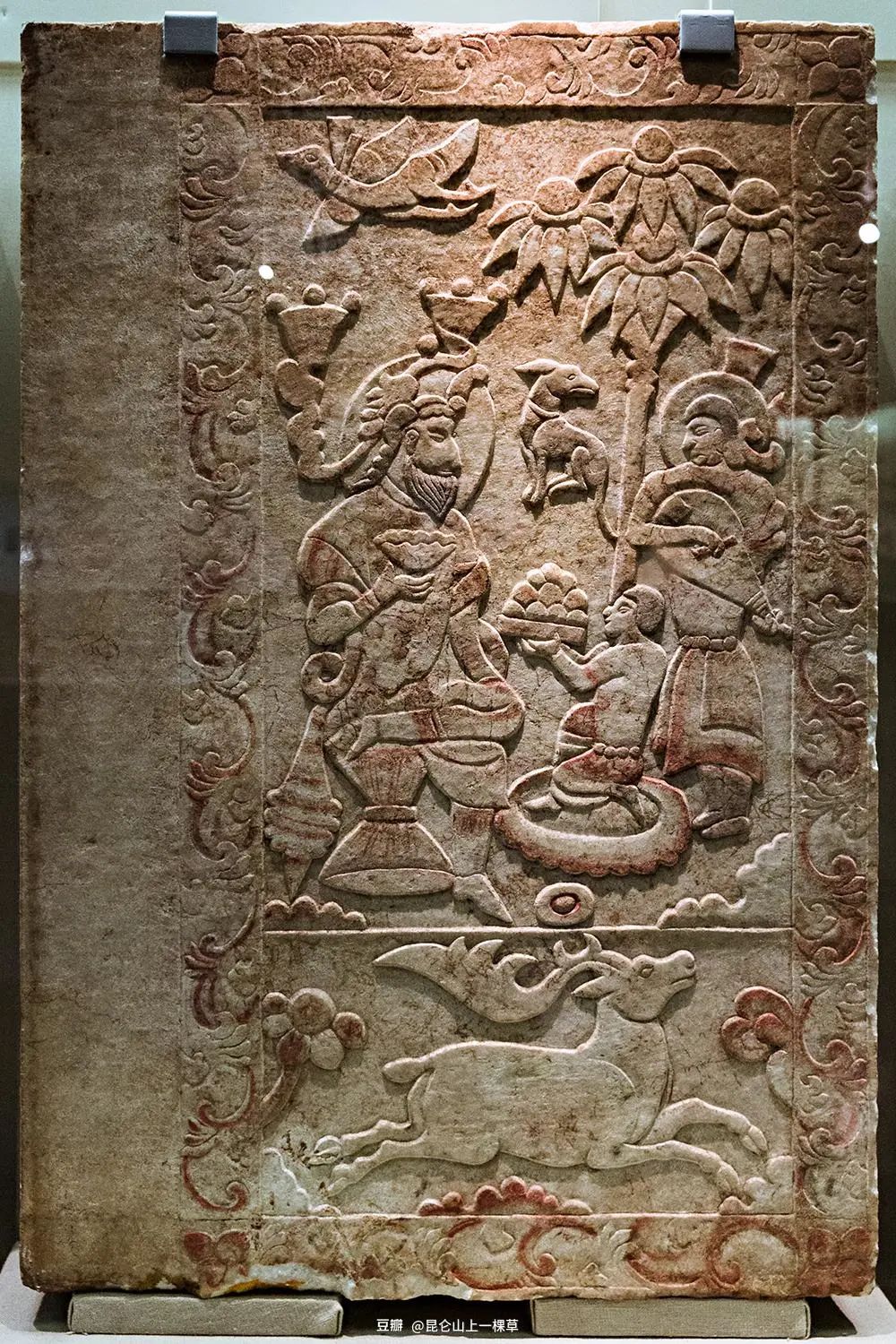

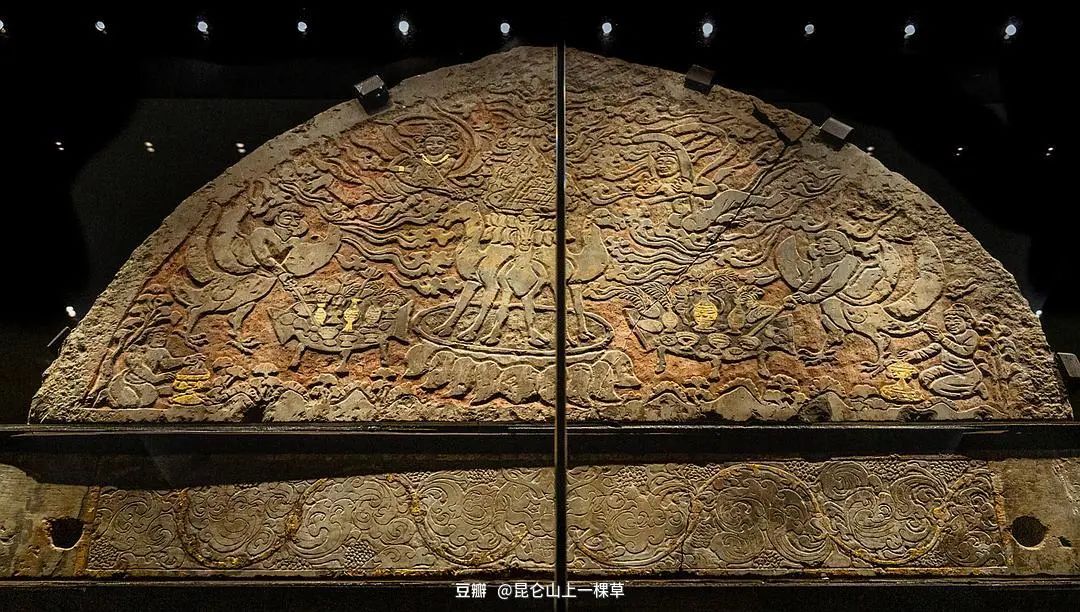

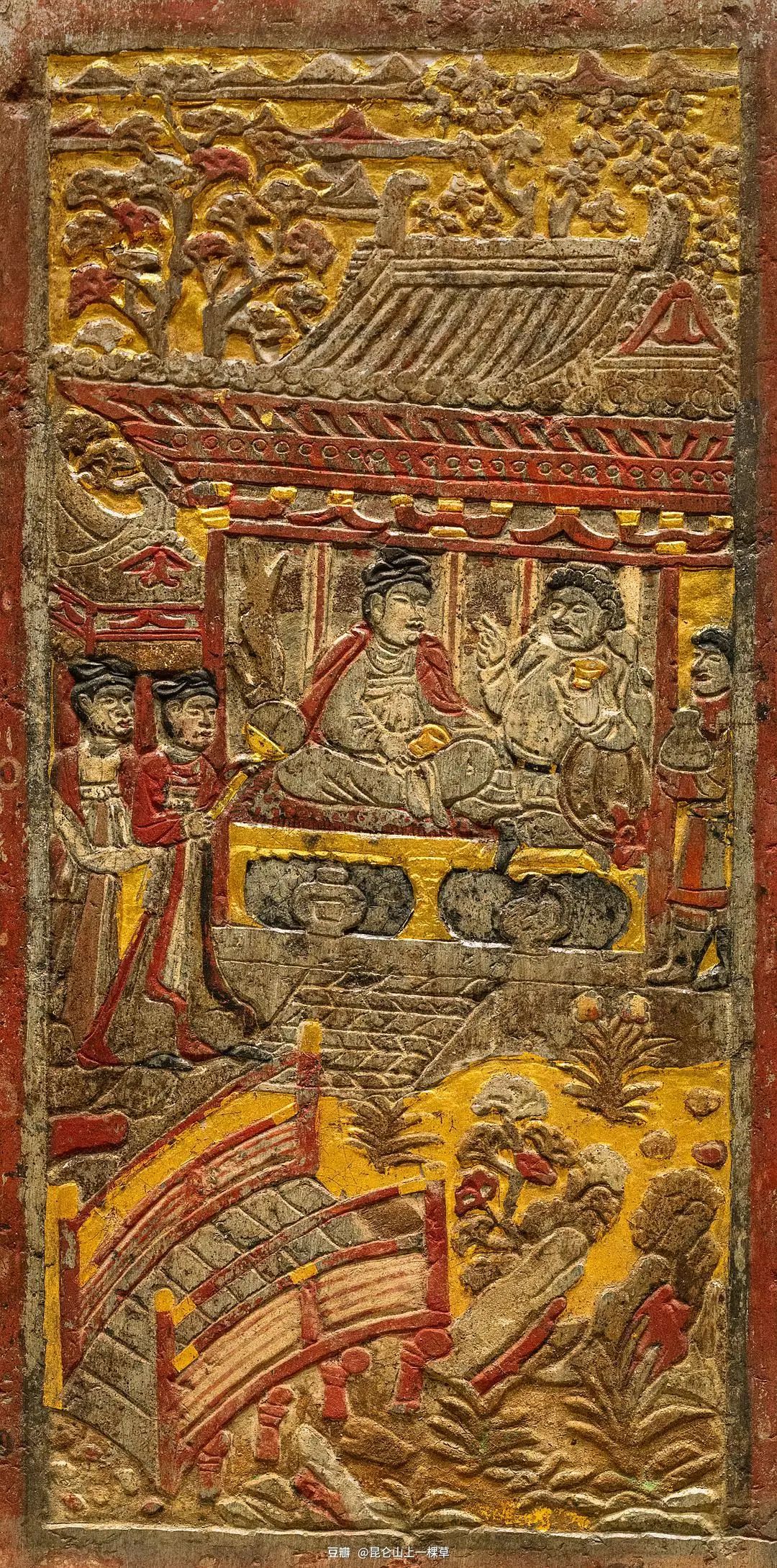

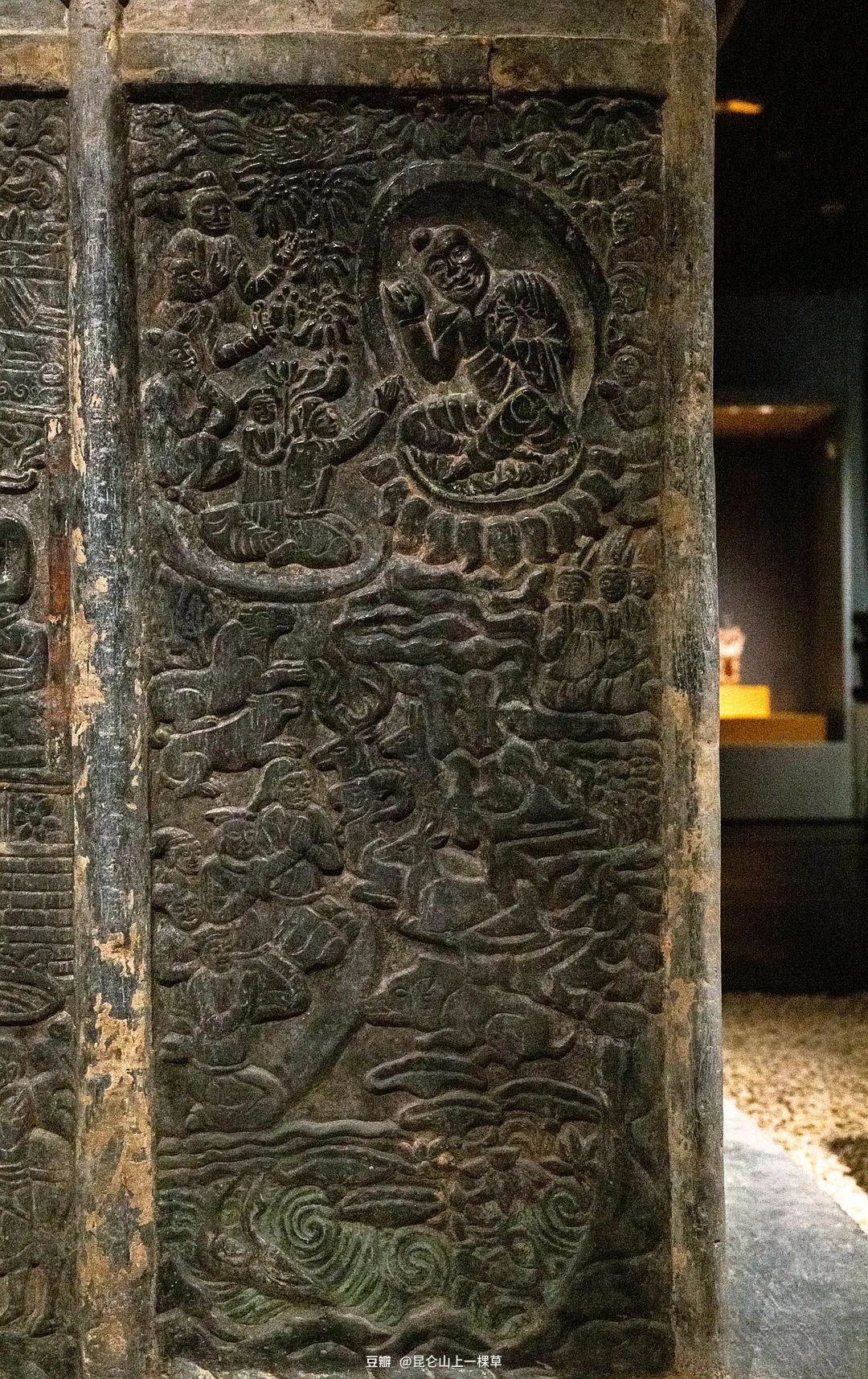

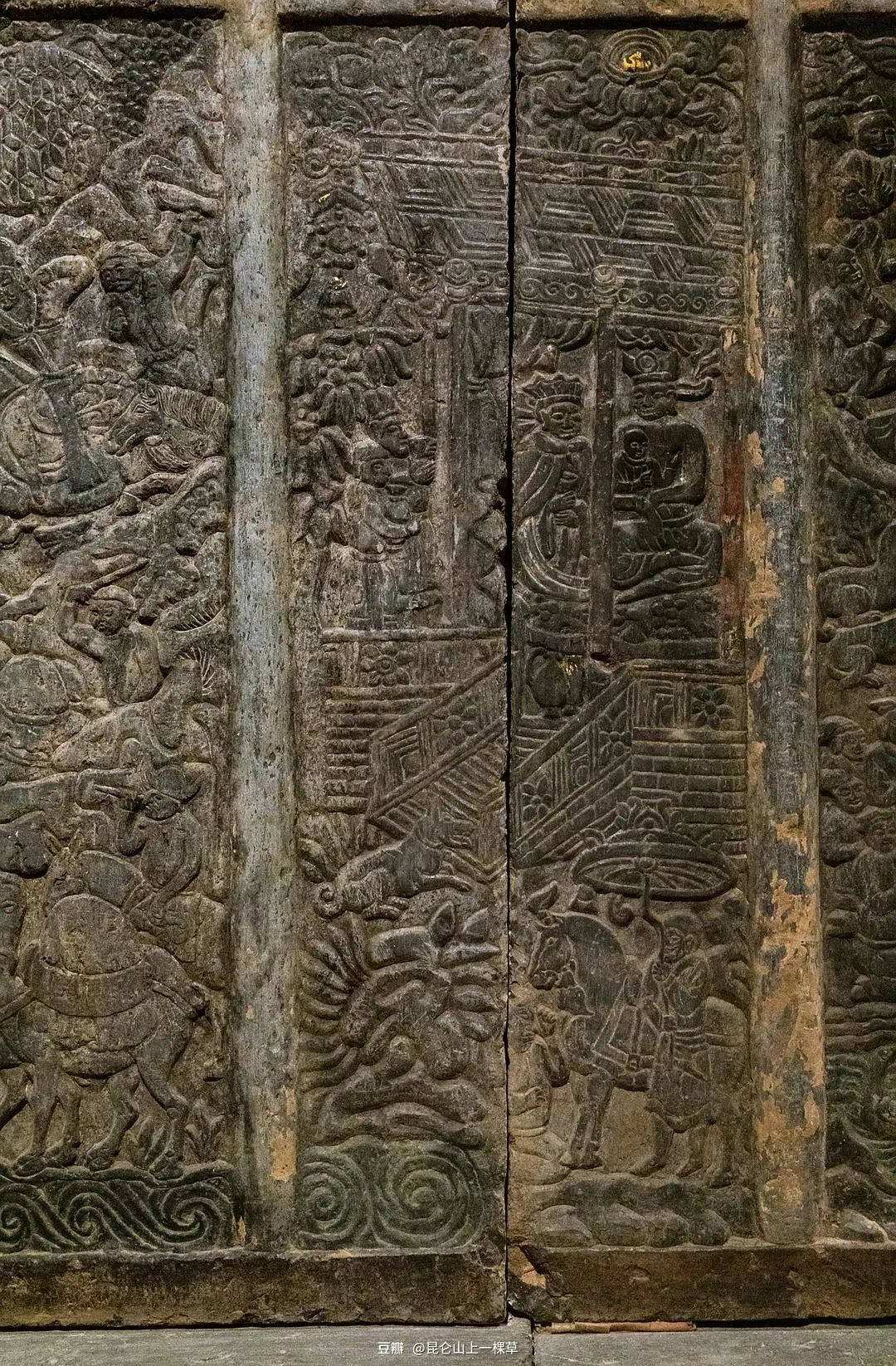

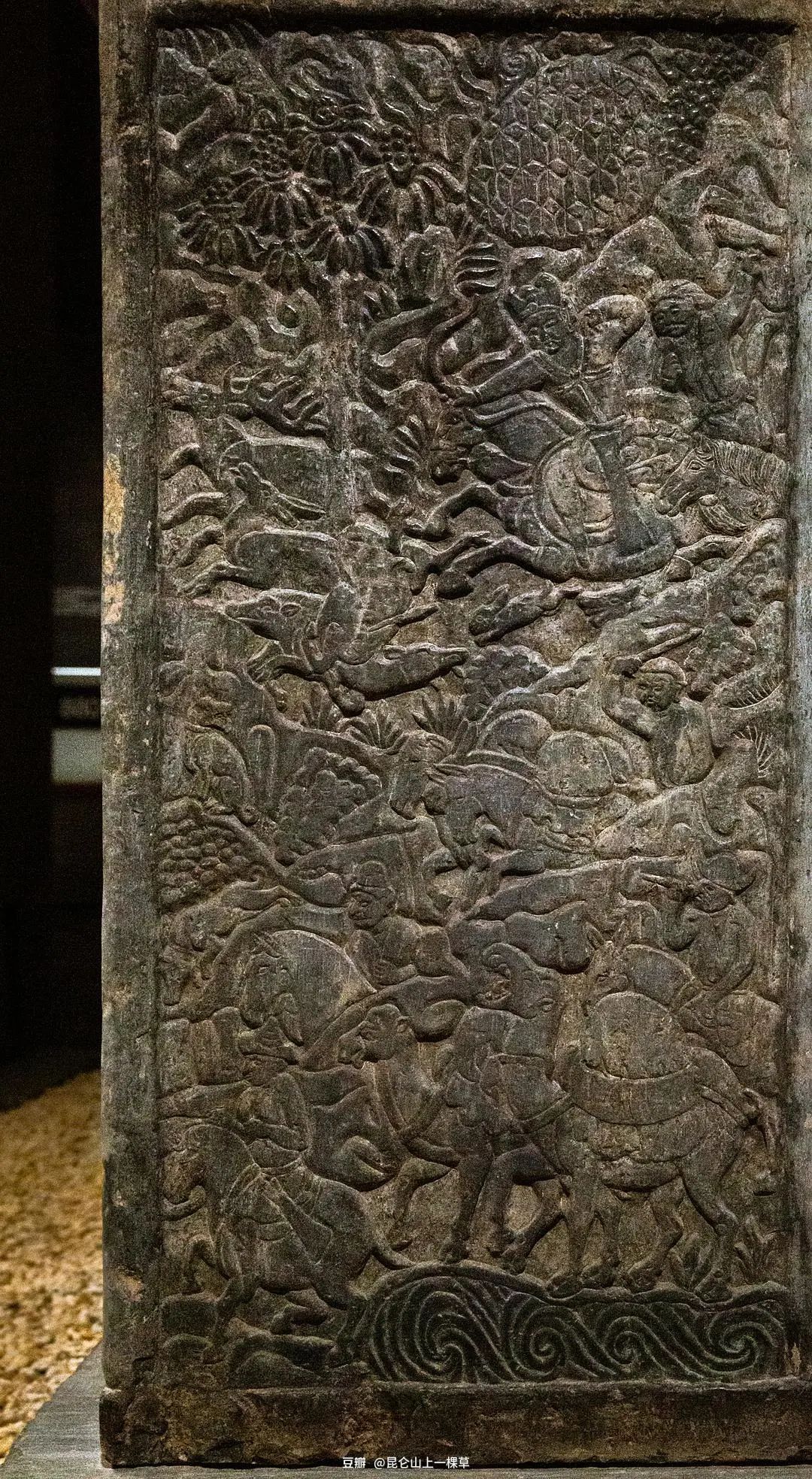

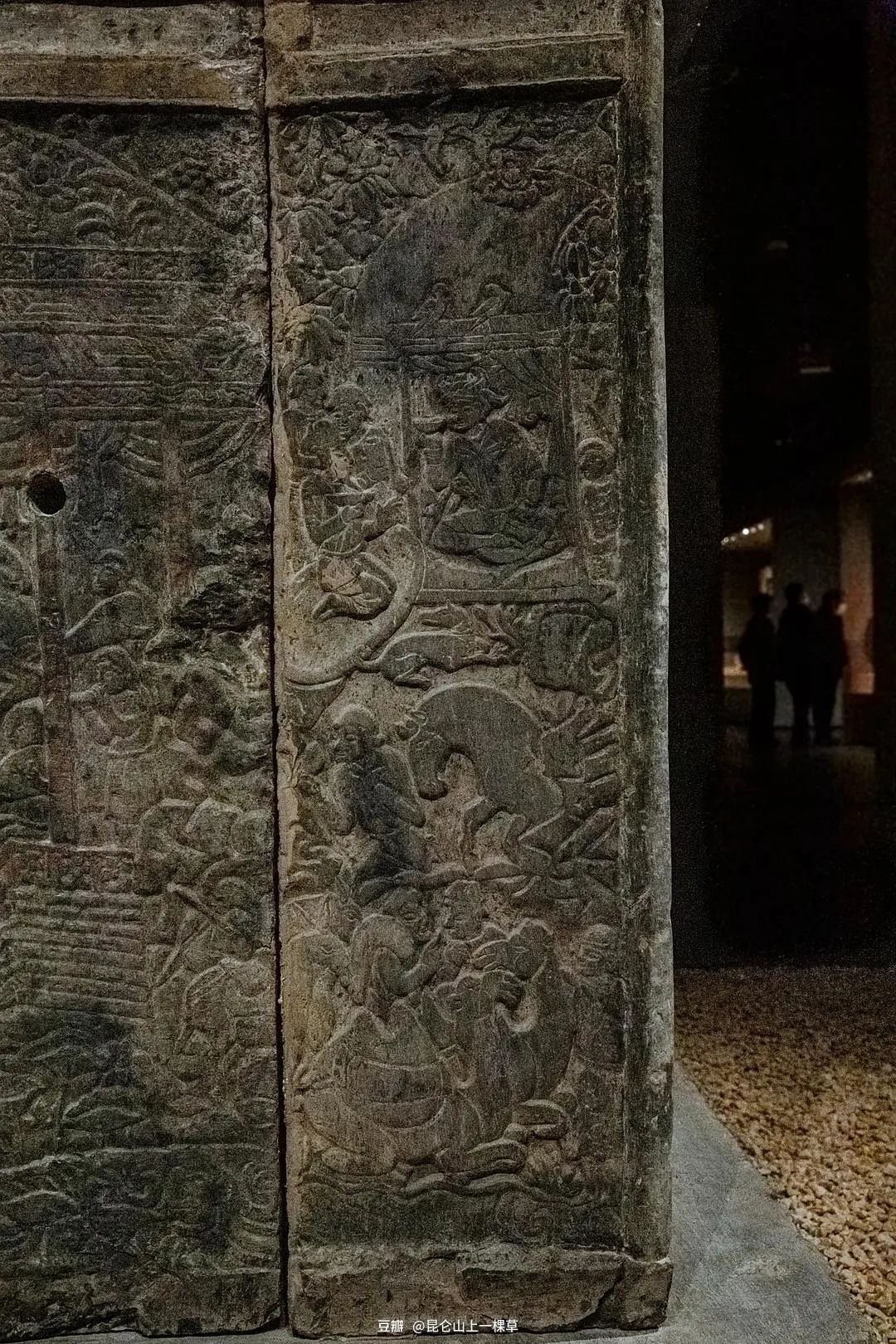

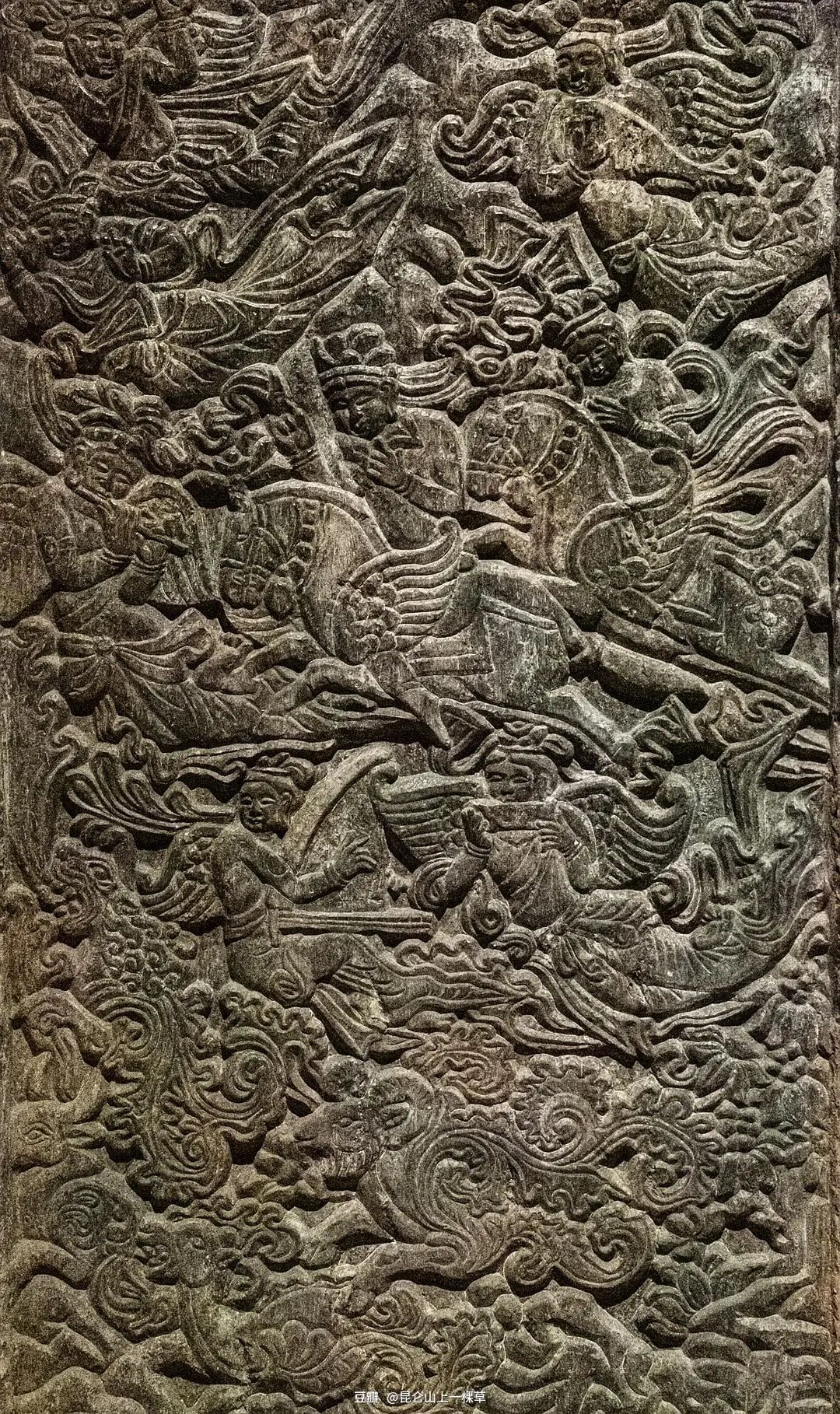

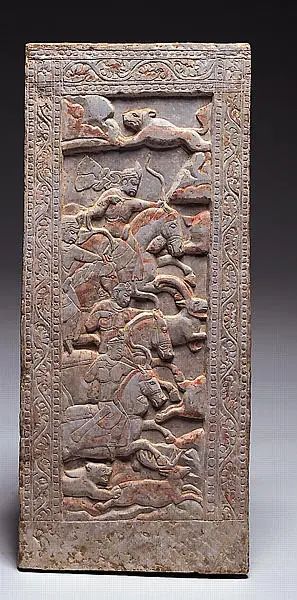

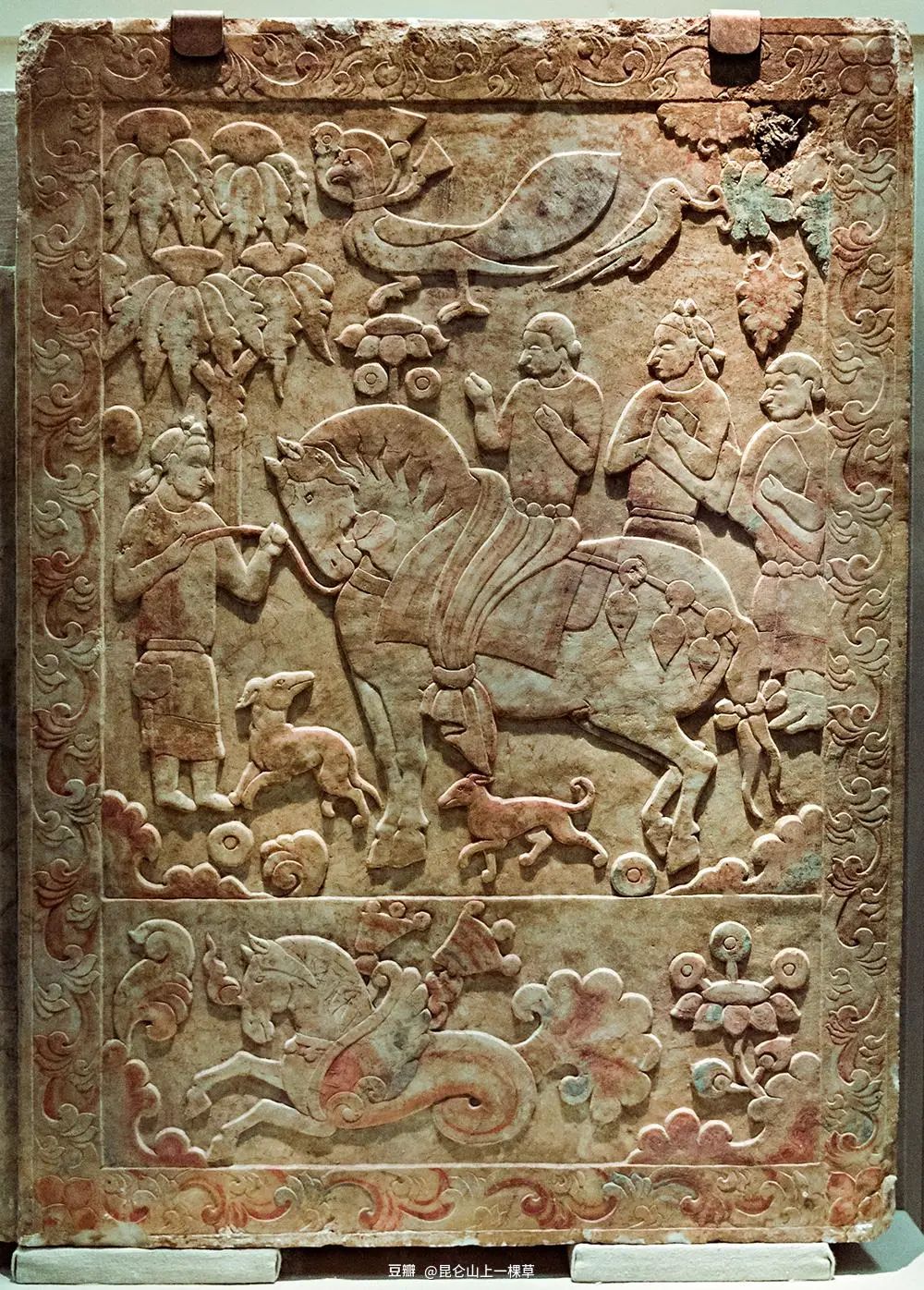

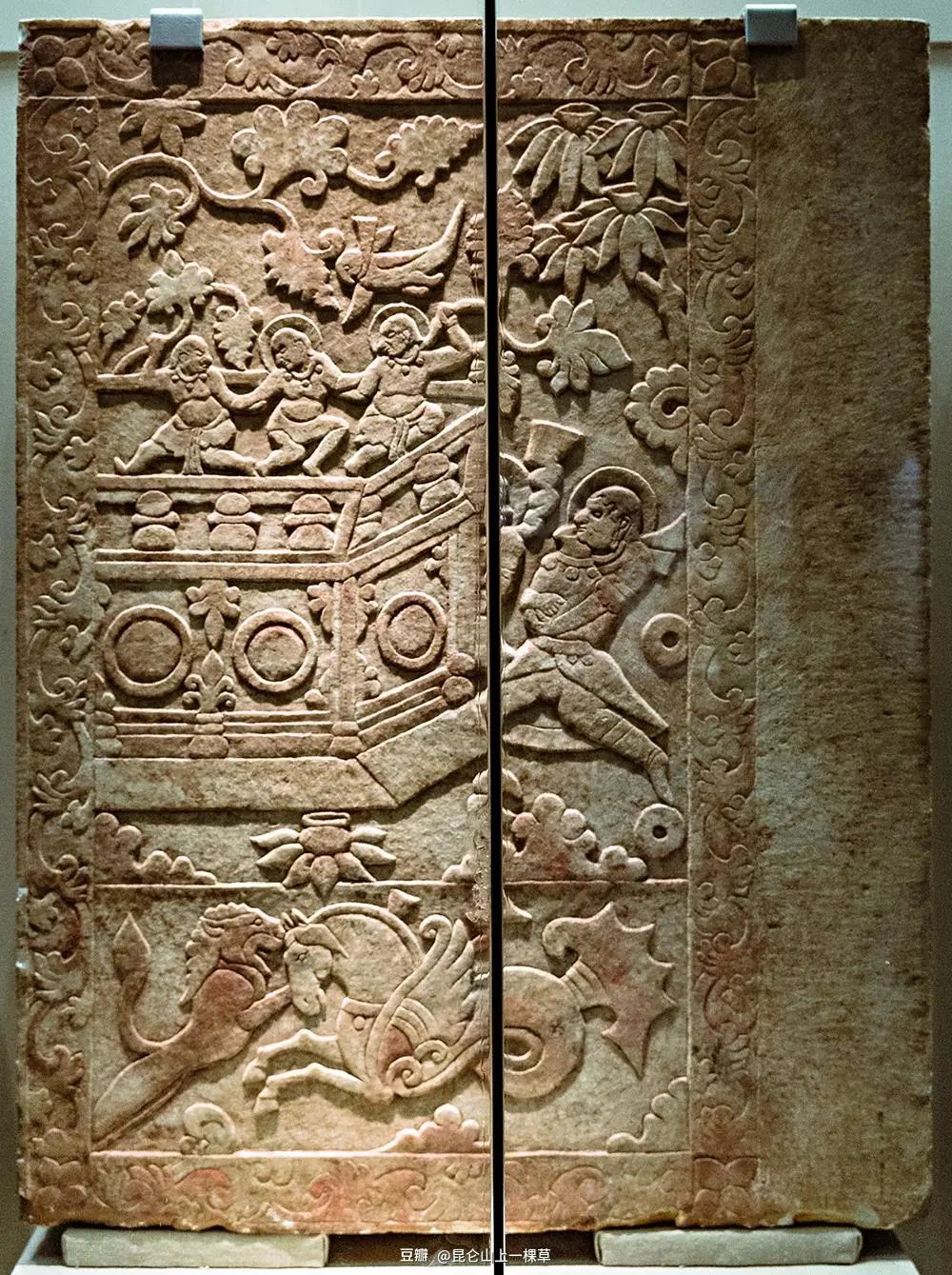

史君墓石堂为歇山顶殿堂建筑,四壁雕刻有四臂守护神、火坛、半人半鸟祭司、狩猎、宴饮、出行、商队以及祆教的升天场景;基座四周雕刻翼兽、动物头像、四臂神、天人、狩猎等图像。浮雕内容十分丰富,一方面有祆教的文化,另一方面也受汉文化的影响,表现得比粟特本地的粟特文化更加丰富多彩。

西壁靠南面这块以主神说法为场景

西壁第二幅是一对怀抱男婴的夫妇坐在家中

西壁第三幅上半部分是狩猎场景,下半部分是粟特商队出行

北壁第一幅内容为商队进行贸易活动和修葺

北壁第二幅是男女主人在家中宴饮、观赏乐舞

北壁第三幅是骑马出行

北壁第四幅也是宴饮图,在户外的葡萄园内

北壁第五幅内容为洞中老人和飞天搭救落水者

东壁第一幅表现了男女主人接受神的审判和过钦瓦特桥

钦瓦特桥(Činvat Bridge,或 Chinvat Peretu)是琐罗亚斯德教信仰中的“灵魂之桥”,位于生者与死者世界之间,决定亡者去向天堂或地狱。在琐罗亚斯德教的宇宙观中,人死后灵魂会在第三天来到钦瓦特桥,接受神祇的审判。桥的另一侧通向天堂,而坠落者则进入地狱。这一审判过程由天界的守护者和道德评判机制共同决定。

钦瓦特桥上行进中的的队伍

东壁第二幅两匹有翼飞马奔腾于祥云与瑞草之间,似乎来迎接男女主人升天

东壁第三幅表现史君夫妇在飞天的引领下升入天国

P

art6

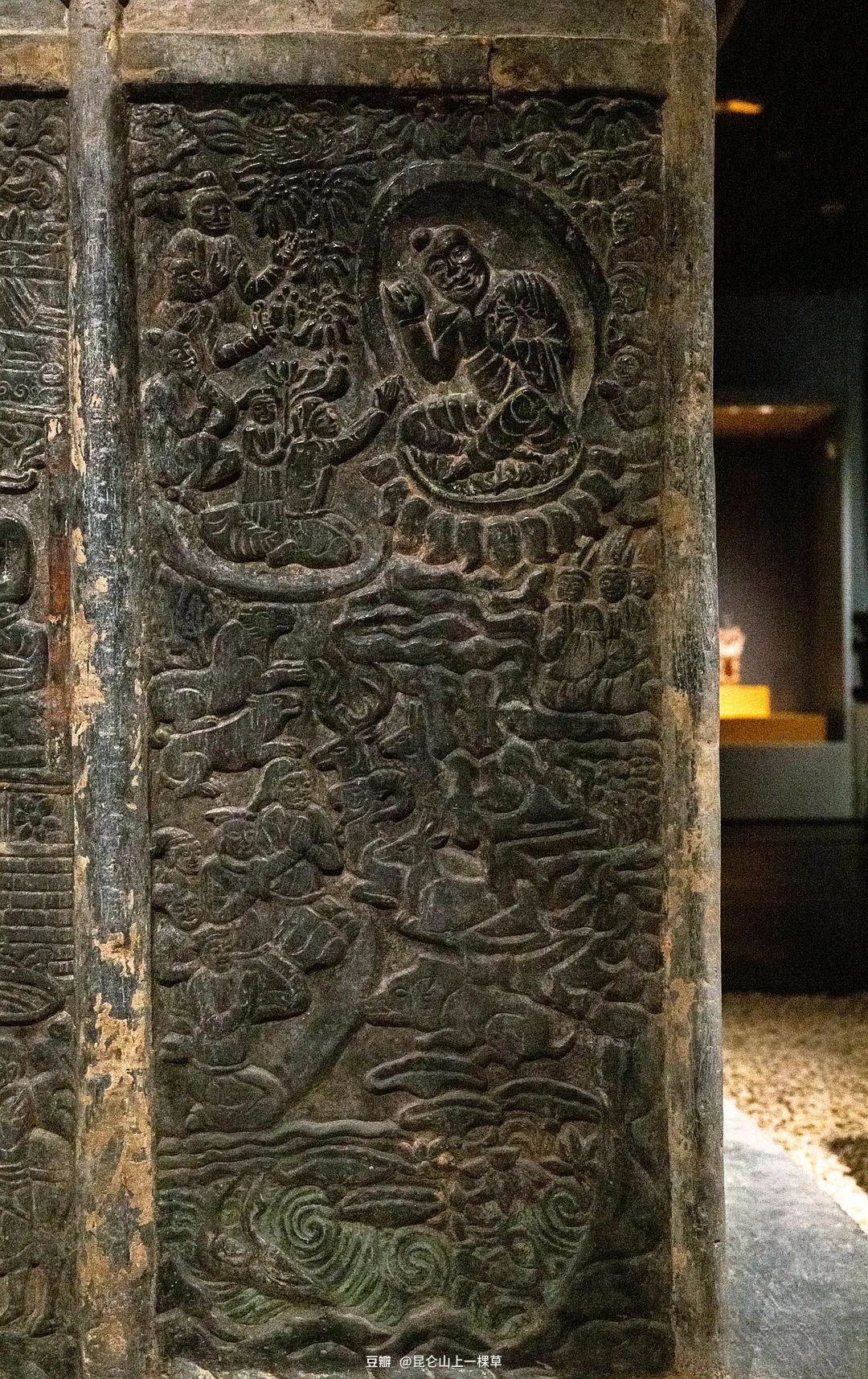

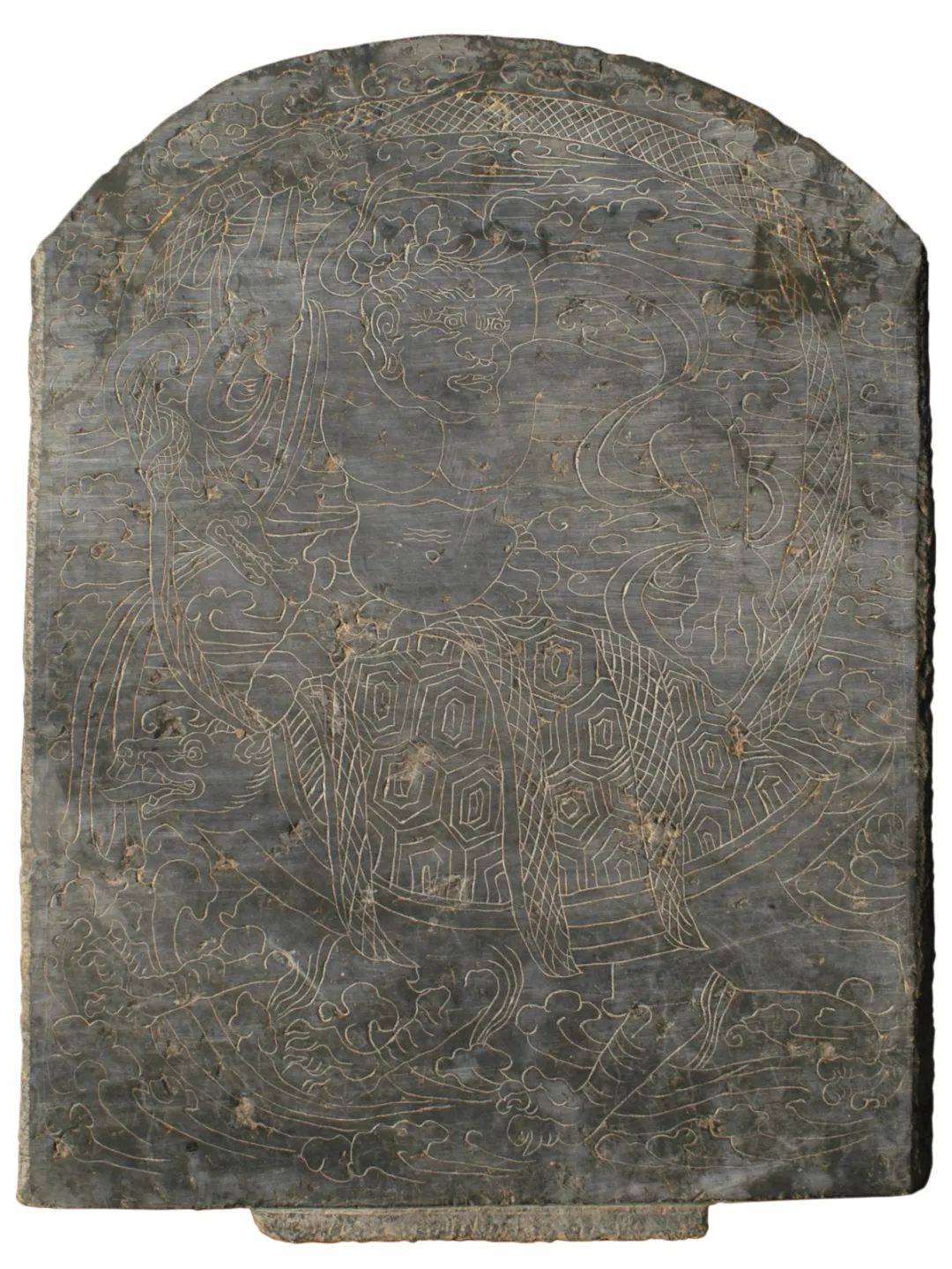

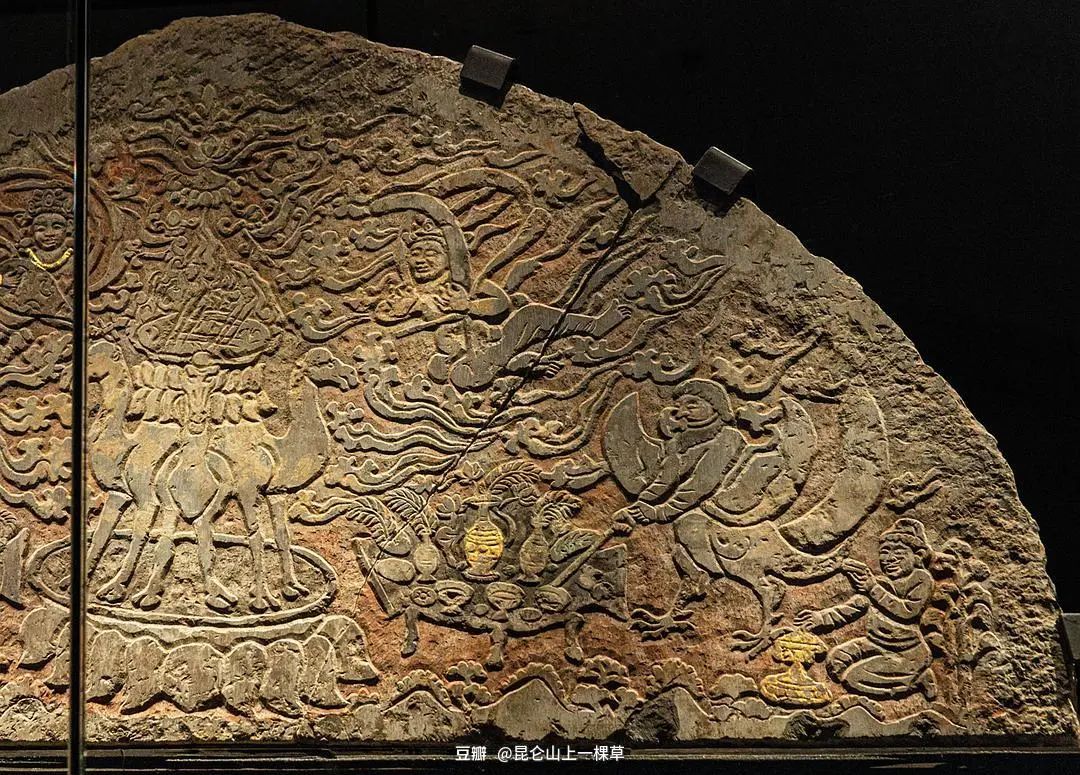

日本Miho馆藏

石棺床

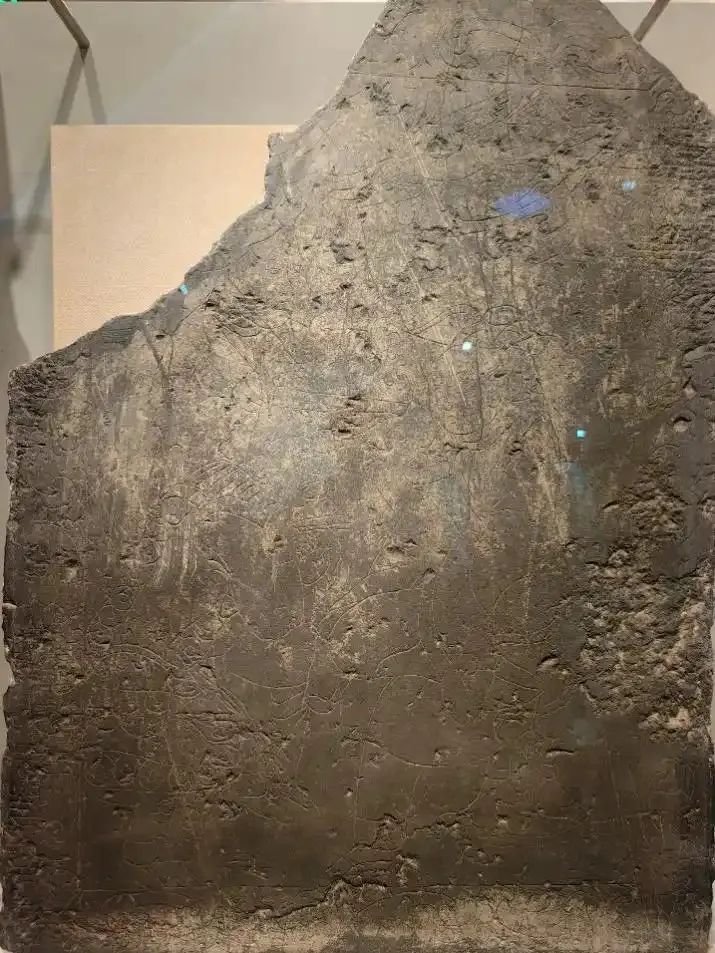

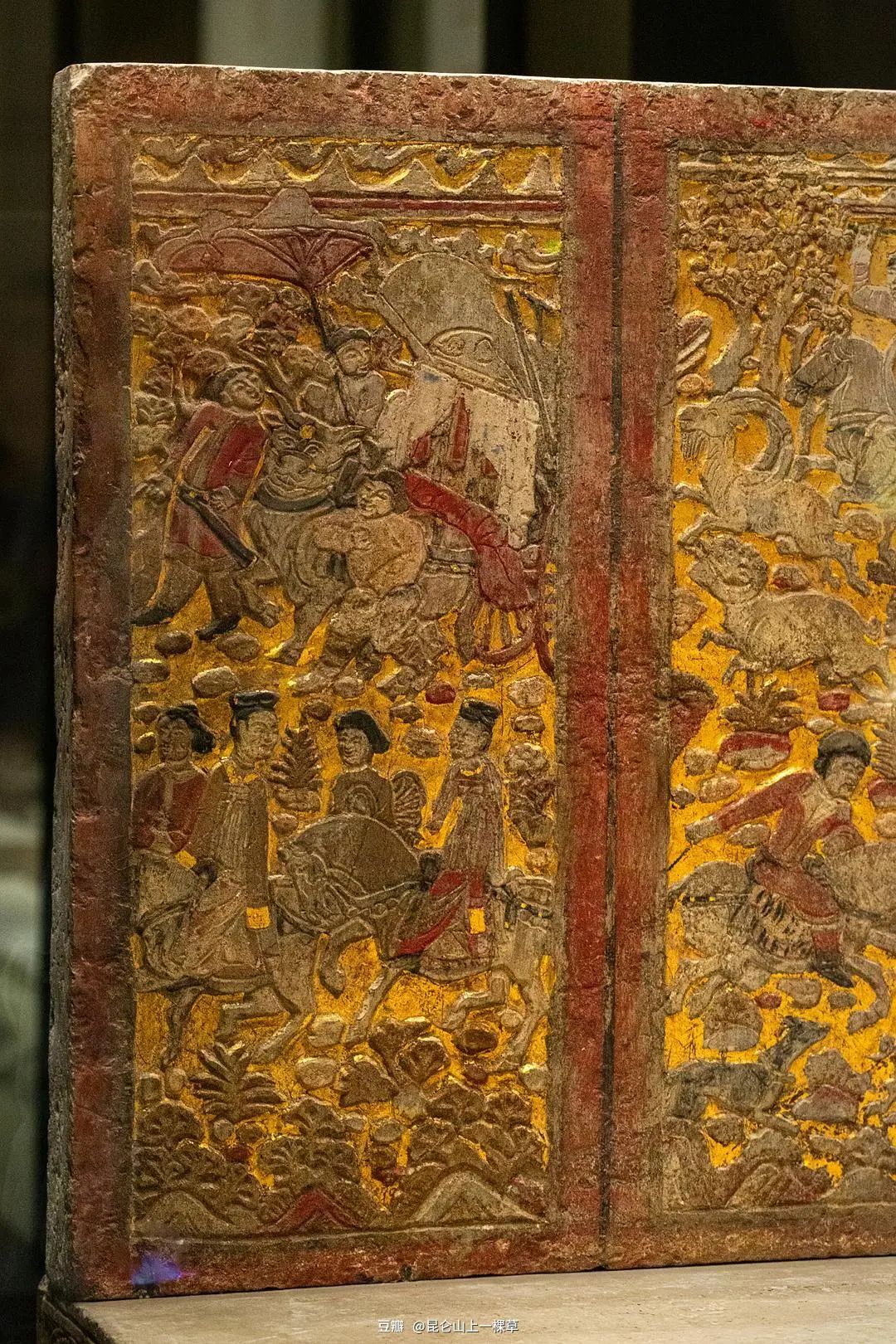

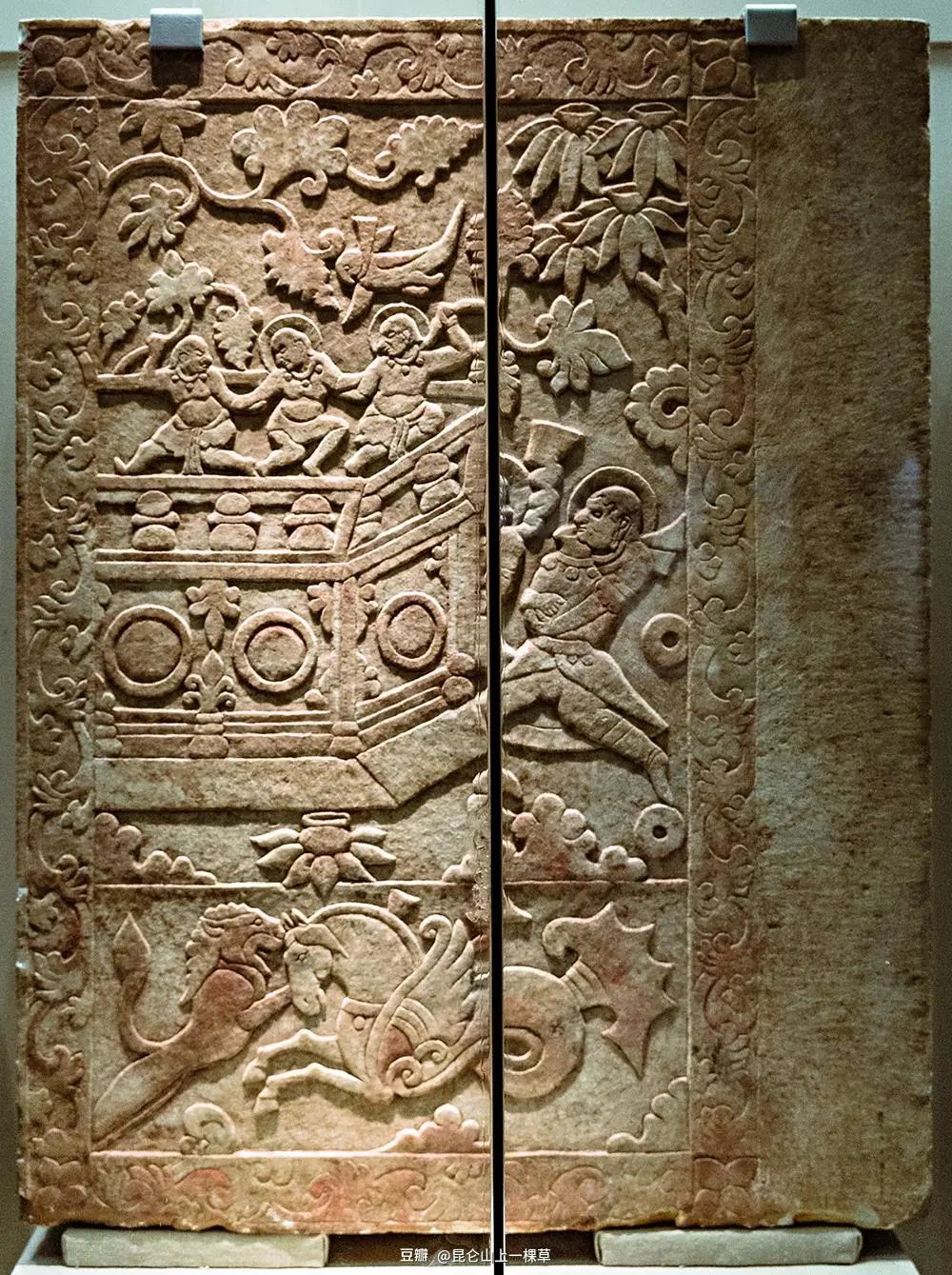

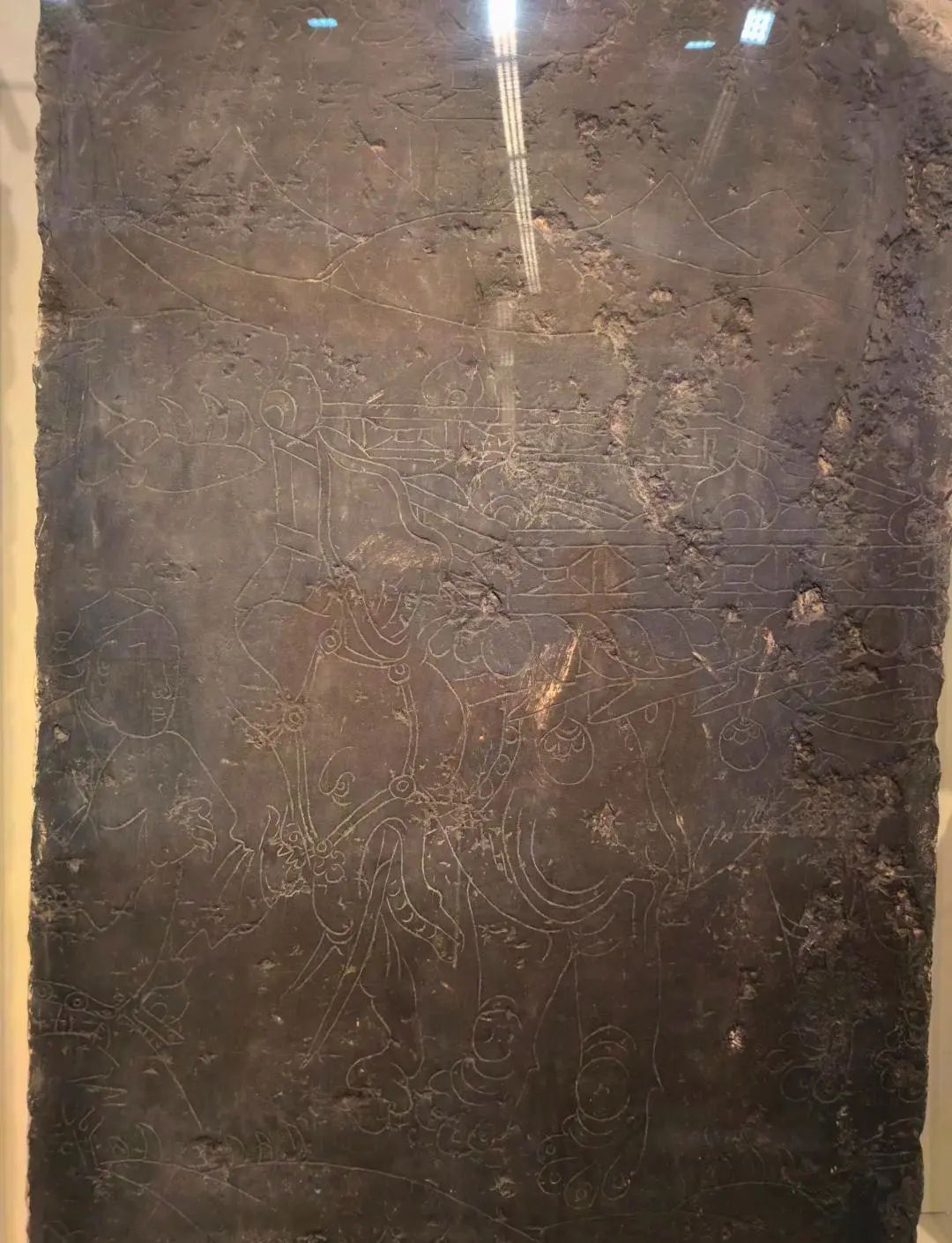

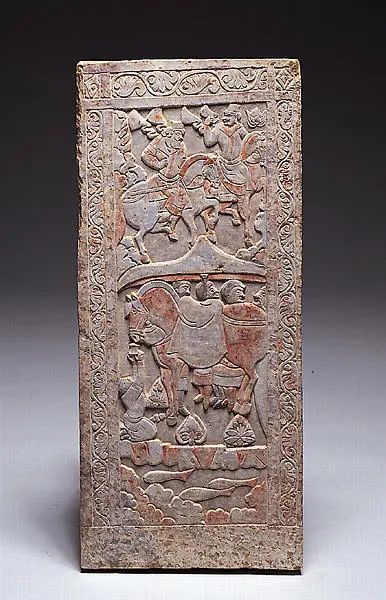

据称这些石板和门柱来自中国北方的一座墓葬,原本立于一个矩形的棺床之上,该棺床现已遗失。这些石板构成棺床的两侧和后部,而位于前方的塔楼则框定了入口。复原后的棺床与在中国北方出土的多座墓葬棺床相似。

在五至七世纪期间,中国北方和西北地区的葬俗包括将此类棺床作为墓葬陈设的一部分。墓葬通常为多室结构,模拟生前的居住环境,而棺床通常置于墓葬的后室,对应于逝者的卧室。棺床前方的两根门柱象征着两种独立的建筑形式,各自具有特定的功能。一种是“阙”,即标志墓地入口的一对高塔;另一种则是中国传统民居的塔形入口。棺床前缘设立这两根门柱,形成一个象征性的宏伟入口,使棺床的侧板和后板围成一个独立空间,从而在死后赋予逝者特殊的身份地位,正如生前坐榻所象征的身份一般。

十一块浮雕面板上雕有各种场景,这些场景并未借鉴当时墓葬器物上常见的中国传统题材和符号,而是充满异域风情,描绘了非汉族的民族群体从事各种活动。通过人物精确刻画的面容特征、发型、服饰细节以及乐器等物品,我们可以辨识出非汉族的身份。这组石板展现了北朝地区在公元四世纪中叶至六世纪间盛行的异域文化氛围。

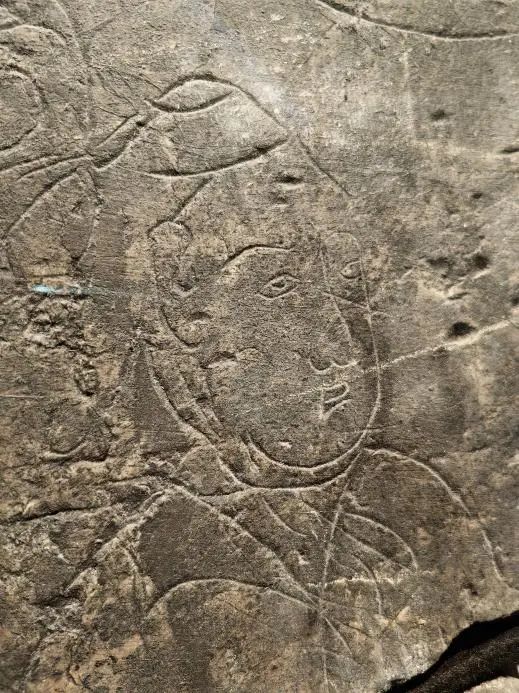

石板中的女神是娜娜(Nana),她的形象在粟特地区(Sogdiana)和其北部的花剌子模(Khwarezmia)广泛出现,常见于绘画、灰泥雕塑、木雕和金属工艺品中,并且与当地的葬仪崇拜有着密切的关联。

在娜娜的形象中,她通常端坐在狮子宝座上,或直接骑在狮子上,并在她四只手臂中的两只手臂上持有太阳和月亮的象征。娜娜的形象也向东传播,出现在中国西域的佛教艺术中。在Miho博物馆藏石板的浮雕中,狮子头是娜娜动物象征的简化表现,而神像所持的一个圆盘仍保留有红色颜料,象征太阳;另一个圆盘很可能原本描绘的是红色的新月,但现已不可见。

这座棺床不仅是一件精美的丧葬器物,也是一件融合多民族文化交流的历史见证。

P

art7

波士顿美术馆藏

石棺床

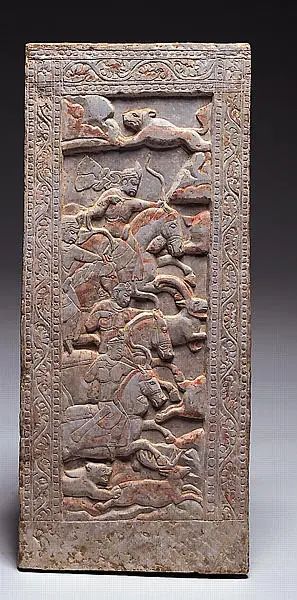

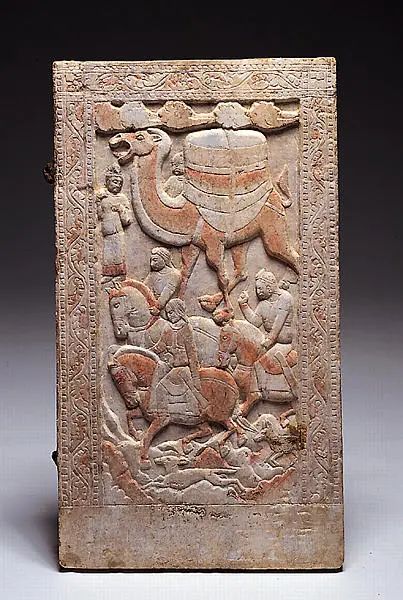

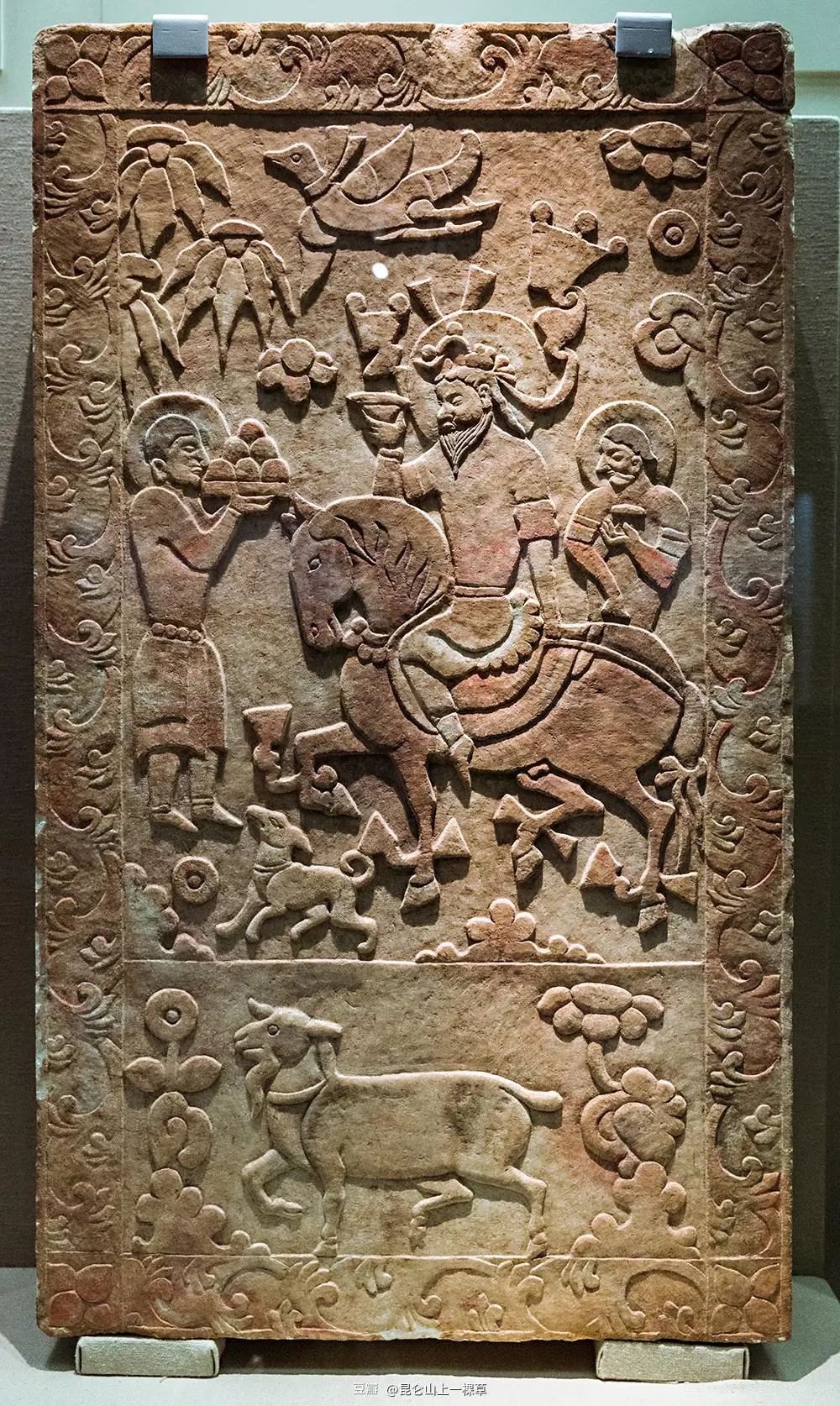

墓葬石棺床前挡板

中国,北朝

石灰石

保罗与海伦·伯纳特展厅(第271展厅)

P

art8

巴黎Guimet馆藏

石棺床

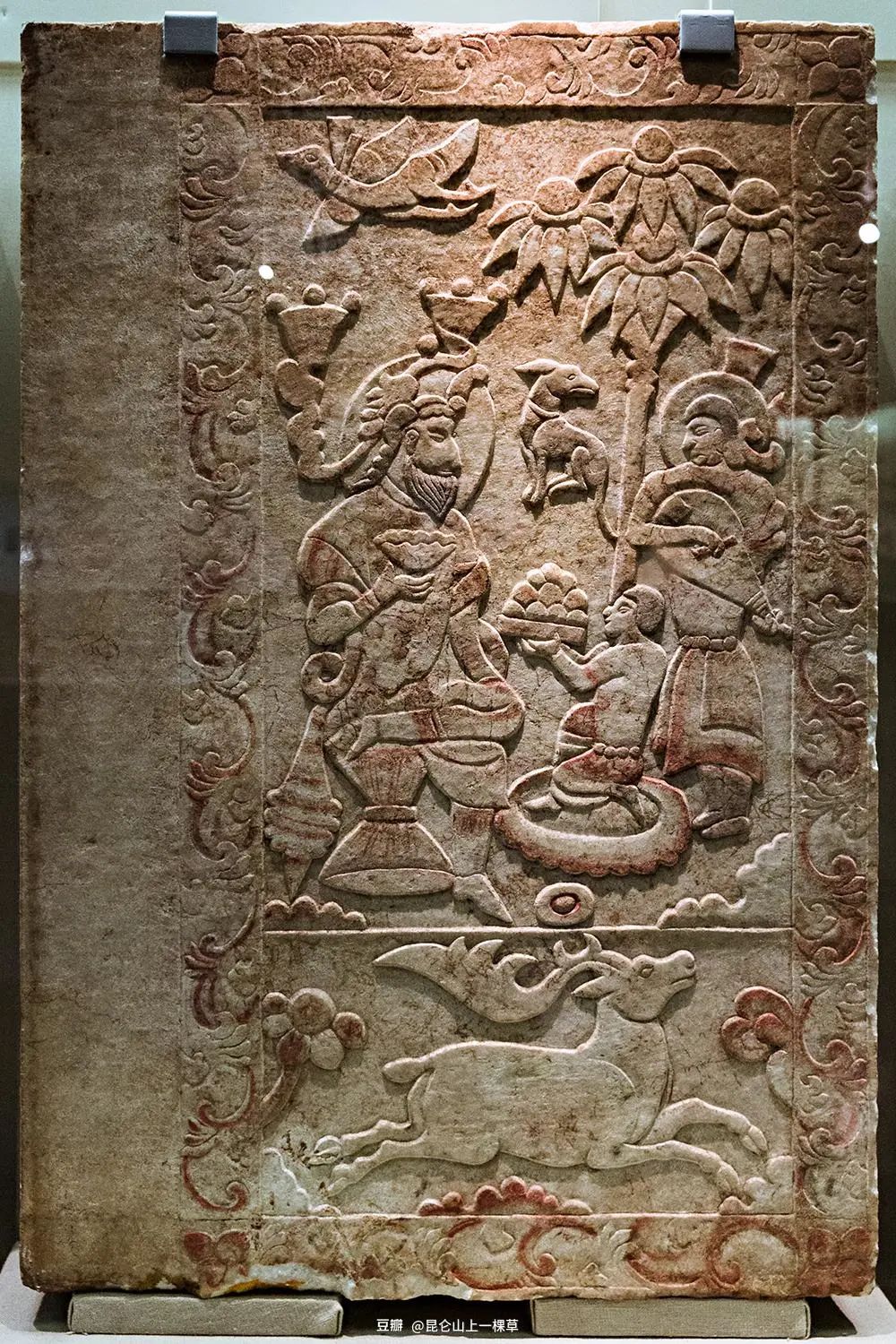

墓葬石棺床侧板,描绘粟特人庆典,北齐

P

art9

科隆东亚艺术馆藏

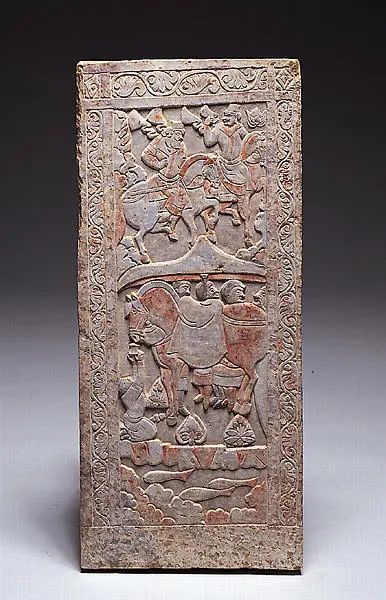

石棺床

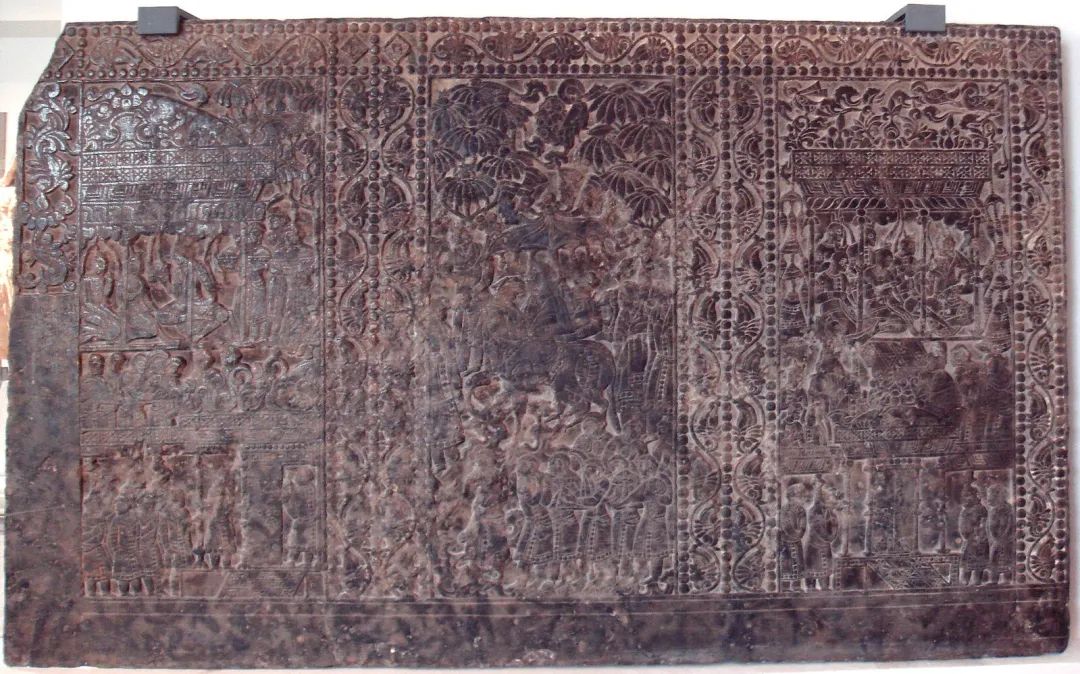

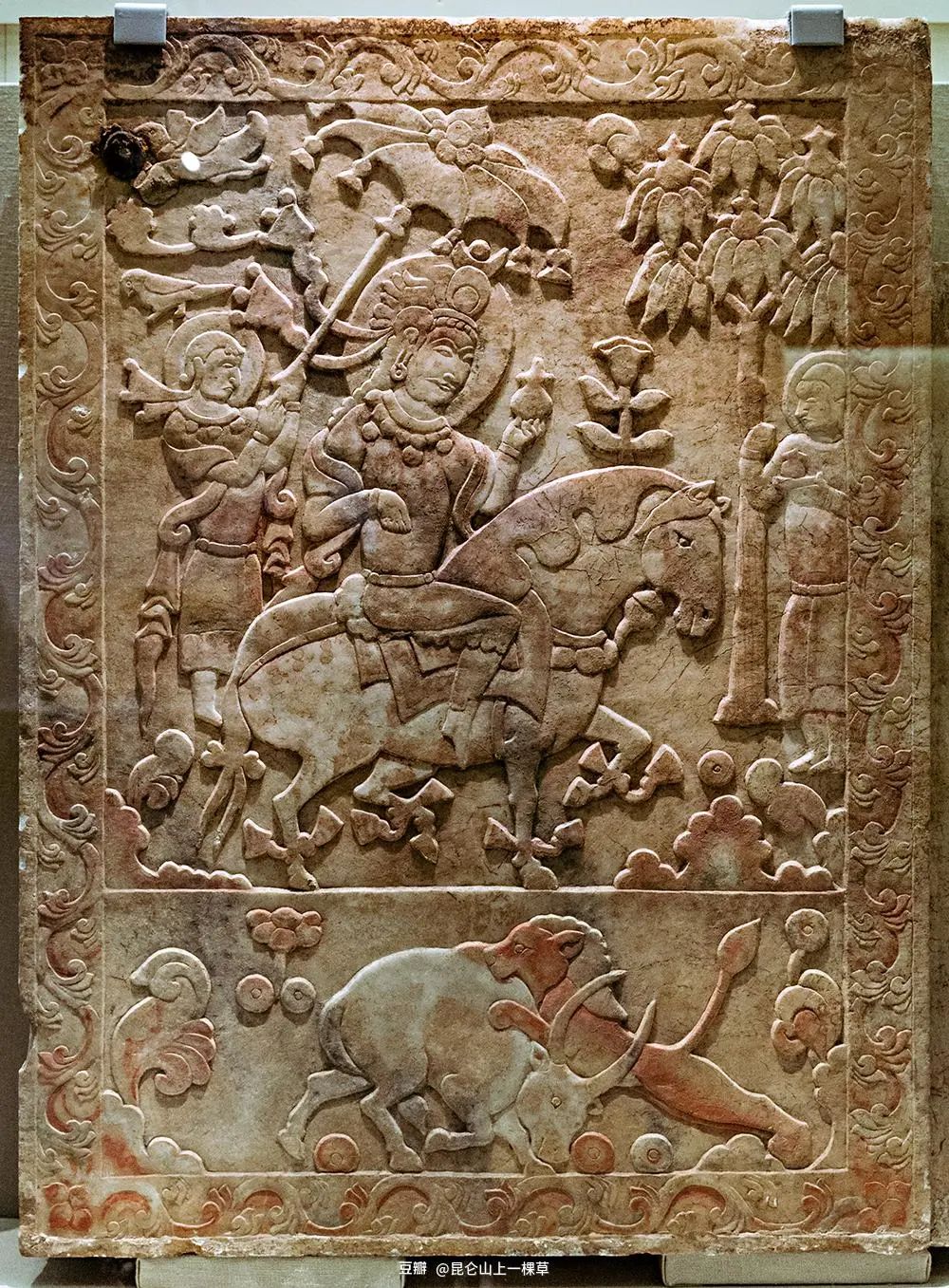

粟特墓葬石棺床左前板

浮雕,北齐时期(公元550-577年)

中国,河南省

P

art10

美国国立亚洲艺术

馆藏石棺床

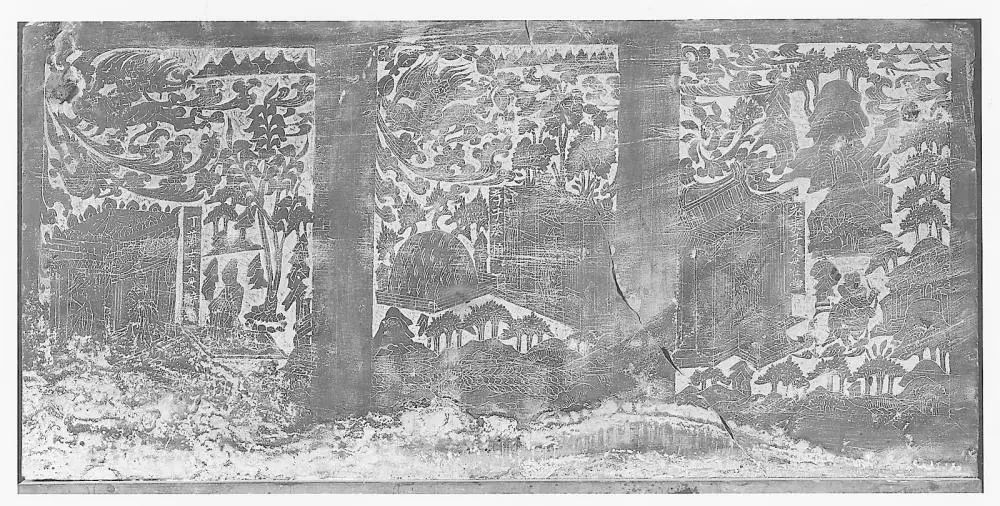

墓葬石棺床底座

北齐(550–577年)

这块石板是墓葬中承托棺椁的石棺床底座,由整块石材雕刻而成。中央雕刻有一座精美的香炉,其顶部站立着一只鸟。四位天界神灵环绕香炉而立,每位神灵皆立于莲花之上,象征佛教中的纯净。

在两侧的椭圆形开口中,各有一对天界神灵跪伏在柱子两侧,手持火焰宝珠。浮雕的两端分别雕刻有持三叉戟的守护神,他们脚踏狮子或公羊等动物。

在椭圆形开口的上方,有一排圆形徽章,被珍珠状的点圈环绕。每个徽章内皆雕刻有身穿异域服饰的乐师或舞者,他们穿着靴子、紧身裤和束腰外衣,展现出浓厚的异国风情。整幅浮雕的顶部,以双层莲瓣纹饰形成连续的装饰带。

该石棺床底座的装饰图案展现了佛教与世俗主题的独特结合,同时融合了中国与中亚的文化元素。由天界神灵环绕的香炉是典型的中国佛教图像,而乐师与舞者则代表了以波斯风格描绘的中亚世俗艺人(如圆形框架内嵌“珍珠”、三角角落中的花卉纹样、人物脚尖朝下的姿态等)。这一设计生动展现了中国与中亚的文化交流,提供了一个重要的历史范例。

P

art11

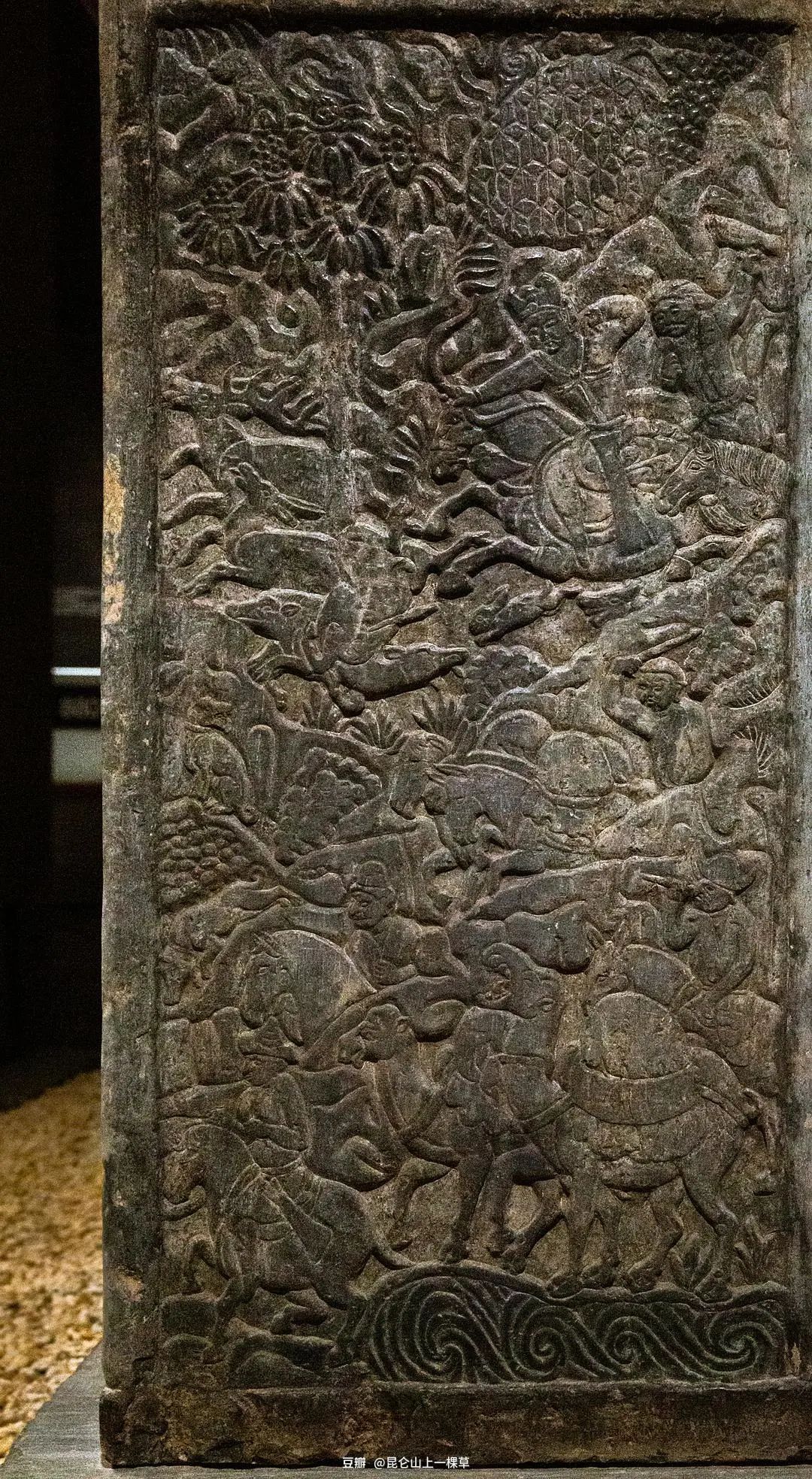

虞弘墓

虞弘墓,1999年全国十大考古新发现之一。这是一座十分重要的、经过科学发掘、有准确纪年、并有着完整丰富中亚图像资料的墓葬。

墓主人姓虞名弘,字莫潘,鱼国人,在北朝时曾一度“检校萨保府”,执掌祆寺及西域诸国事务,卒于并州,隋开皇十三年(公元592年)石椁殓葬。

然而,“鱼国”究竟是一个什么样的国家,处于什么位置,尚无定论。但从墓葬资料看,这里的彩绘汉白玉浮雕宴饮图、乐舞图、狩猎图、出行图等,表现了当时社会丰富的生活内容,洋溢着中亚浓烈的民族气息,反映了墓主人的民族、宗教习俗和萨珊文化特色,可以说,鱼国至少应在西域或中亚的某个地区。

虞弘墓汉白玉石椁上雕刻图案中的人物服饰、器皿、乐器、舞蹈内容以及花草树木,均取材于波斯和中亚诸国,有些画面有明显的祆教内容,是我国发现的反映中亚古国和东西文化交流最集中、最丰富、最珍贵的实物资料。

石椁椁壁浮雕第一幅

葬礼出行图中无人骑乘的空鞍马,在中国这是象征亡灵的崇高社会地位;在中亚拜火教教徒之间,这是对于波斯太阳神密特拉的动物献祭。而密特拉神也是亡灵的善恶审判者。在粟特本土,无人骑乘的空鞍马出现在希瓦兹的纳骨瓮上,也出现在撒马尔罕古城大使厅壁画南墙,作为粟特王波斯新年出行图中去往祖先陵庙准备献祭的动物之一。 在安阳和Miho围屏石榻的门阙上都有长条出行图,空鞍马的意义与希瓦兹纳骨瓮和大使厅壁画是一样的;而虞弘的汉白玉石椁上,密特拉神直接出现,过来迎接被祭献的空鞍马。

第二幅

第三幅

第四幅

第五幅

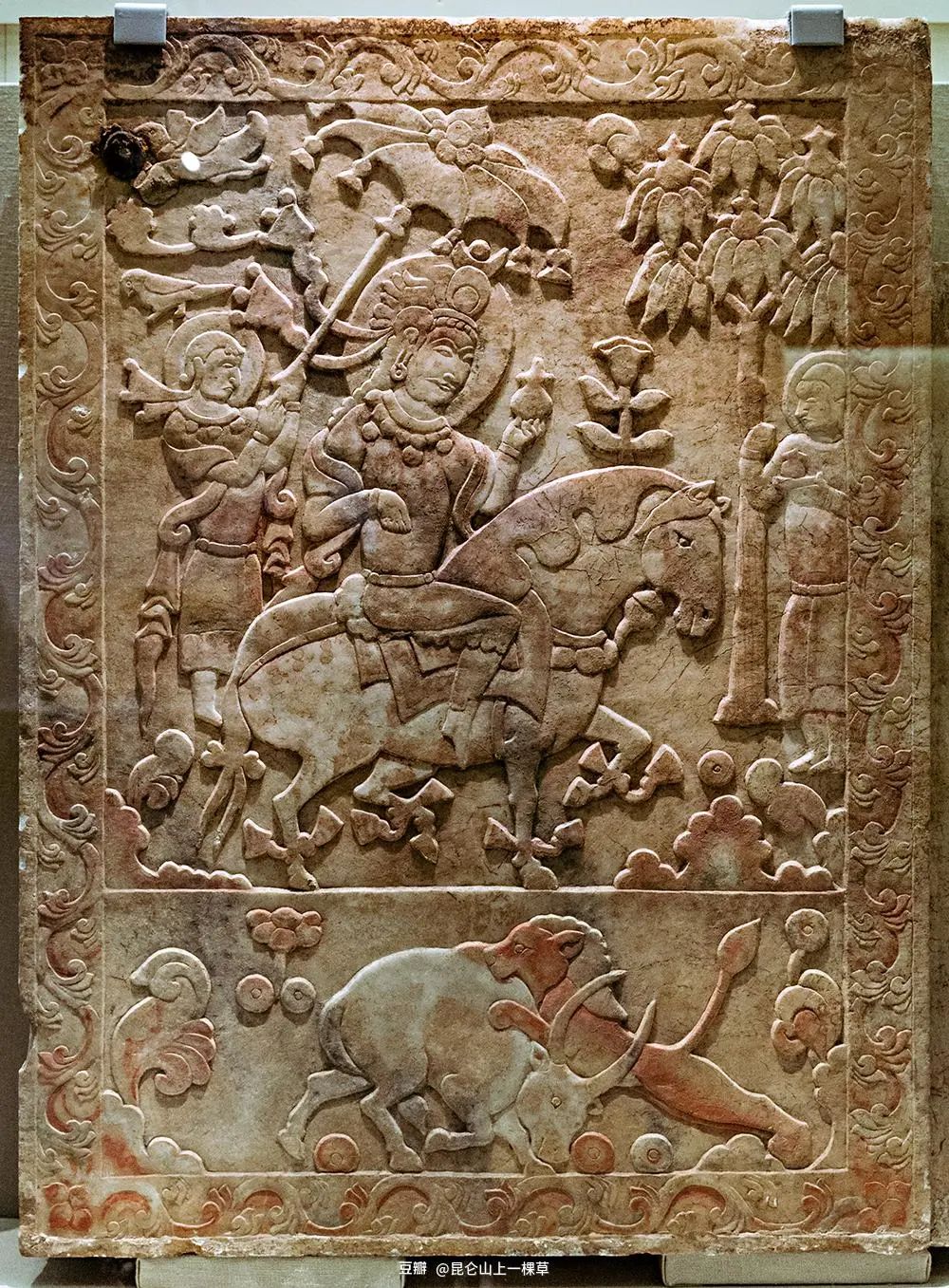

第六幅 骑象搏狮图

第七幅

第八幅 出行休息与奔鹿图

第九幅 骑马出行与牛狮搏斗图

石椁底座另有浮雕彩绘图案,分上下两层,共29幅。正面及左右为浮雕彩绘,后面仅彩绘未浮雕,但色泽艳丽,内容丰富。局部采用贴金装饰。每幅图案由彩绘或雕刻成的龛门、壶门或用束腰柱自然分隔,形成各个单独的系列图案。内容主要为狩猎图、饮酒图、乐舞图。

底座浮雕上戴着口罩的拜火教祭司的出现,是最能明确的亡灵身后天堂生活的一幕。 人鸟祭司——一种神话产物,有着拜火教祭司的脸和手,还戴着帕达姆口罩,但是整个身子是只大公鸡。他们总是成对出现,照看着圣火坛,而且总是出现在墓葬中特别显眼的位置。

人鸟祭司母题脱胎于印度神鸟“津纳拉”和中国神话的“朱雀”,同时也是一种葬礼象征物;不过神鸟的模样变成了公鸡,因为要伴随火坛仪式中的大神丝柔旭出现(根据拜火教经典《梵蒂达德》记载,公鸡是大神丝柔旭的祭司助手)。所有出现在北朝入华粟特让人墓葬中的人鸟祭司,都是拜火教象征物……。人鸟祭司的出现,是为了让亡魂在死后前三天获得大神丝柔旭的直接保护,三天之后有大神护送亡魂穿过钦瓦特桥。

虞弘墓的发现,成为中亚人从南北朝开始就广泛生活在中国的重要证据。

粟特人在中国的历史,是丝绸之路上文化交融与社会变迁的缩影。从活跃于贸易网络的商贾,到融入中原社会的官吏与将领,再到展现独特宗教与丧葬习俗的墓葬遗迹,他们的足迹深刻影响了中古中国的经济、文化与艺术。粟特人的身份认同并非单一,而是在多重文化的交汇中不断调整与重塑。正是这种开放与适应,使他们在异乡延续了自身传统,同时成为连接东西方文明的重要纽带。粟特人的故事不仅属于丝绸之路的历史,更是全球文化互动的一部分,值得进一步深入探索。

图文|陈硕整理

参考|豆瓣-昆仑山上一棵草,博物馆官网,百度百科,cafa-贺西林,新浪微博,百度百家号,ChatGPT

排版|陈硕

设计模板|秀米

H

istory

2025/02

粟特地区

粟特人(Sogdians)是中亚历史上重要的东伊朗民族,主要分布在粟特地区(Sogdiana),即今天的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦南部,涵盖撒马尔罕(Samarkand)、布哈拉(Bukhara)和彭吉肯特(Panjikent)等地。他们以商业贸易、文化传播和多元信仰闻名,尤其在丝绸之路的兴盛过程中至关重要。粟特人在公元前6世纪至公元11世纪期间在中亚、西亚乃至中国的商业、文化和宗教传播中扮演了重要角色。

公元前6世纪—公元前4世纪,粟特最早是阿契美尼德波斯帝国的一部分,受波斯文化影响深远。

公元前4世纪,亚历山大大帝征服粟特,带来了希腊文化。随后,粟特地区先后受到塞琉古帝国、大夏(巴克特里亚)、贵霜帝国等势力的影响。

公元5—8世纪是粟特人的鼎盛时代,粟特人建立了撒马尔罕、布哈拉、彭吉肯特等多个城邦国家,采用松散的贵族统治模式。他们在丝绸之路上发展了庞大的商业网络,活跃于中亚、波斯、印度、蒙古草原及中国各地,甚至远至东罗马。

唐代(7—8世纪)是粟特人与中国交往最频繁的时期,唐朝在粟特地区建立了影响力,设立安西都护府,并吸收了大量粟特移民。许多粟特商人和移民在长安、洛阳等地定居,并在唐朝政府中担任要职。

8—11世纪,粟特逐渐走向衰落和消亡。751年怛罗斯战役后,阿拔斯王朝加强了对中亚的统治,粟特城邦逐渐衰落,伊斯兰教开始取代粟特传统宗教。

10世纪以后,粟特人被突厥化、波斯化和伊斯兰化,最终不再作为独立民族存在,但他们的语言、文化和商业模式影响了后来的突厥人和波斯人。

粟特人使用粟特语,属于东伊朗语支,并采用一种变体的阿拉米字母书写。粟特语在公元4—9世纪是丝绸之路的主要商贸语言,影响了回鹘语、突厥语、蒙古语,甚至在汉语中留下了部分词汇(如“胡椒”一词)。在敦煌文书中,发现了大量粟特语佛经、契约和信件,显示其广泛使用。

粟特人信仰多种宗教,反映了他们的文化多样性:

祆教(琐罗亚斯德教):主要信仰,崇拜火、光明和善恶二元论。

佛教:粟特商人促进了佛教向东传播,对敦煌、西域佛教产生影响。

摩尼教:粟特人将摩尼教传入唐朝,并在中国发展出“明教”信仰。

景教(聂斯托利派基督教):在唐代长安等地有粟特景教徒。

伊斯兰教:8世纪阿拉伯人征服粟特后,伊斯兰教逐渐成为主导信仰。

粟特人以国际贸易闻名,被称为丝绸之路上的中介者,他们的贸易路线覆盖:

向西:与波斯、东罗马(拜占庭)、阿拉伯世界贸易。

向东:与中国、西域各国贸易,甚至深入日本。

向南:与印度、东南亚进行海陆贸易。

粟特商人的商业网络被后来的突厥人、蒙古人继承。

粟特人主要贸易丝绸、香料、玻璃器皿、珠宝、毛皮、金属器具等。粟特商人不仅在本地经商,还在中国设立贸易据点,甚至参与唐代政府的外交和经济事务。

粟特商人促进了中国与中亚以至西方的文化交流,对中国城市文化、工艺美术、语言(如对汉语词汇的贡献)产生了深远影响。

粟特不是一个统一的国家,而是由多个城邦组成,如撒马尔罕、布哈拉、彭吉肯特等,各自由贵族统治。

大量粟特人移居唐朝,成为商人、官员、军事将领,甚至在京城长安、洛阳等地形成“粟特社区”。

粟特贵族安禄山就是典型的粟特裔人物,他在唐朝官至节度使,但后来发动了安史之乱(755年)。

粟特人对中国的宗教(摩尼教)、服饰(胡服)、音乐(胡旋舞)等产生了深远影响。

粟特人是丝绸之路上最具影响力的民族之一,以商业、文化传播和多元信仰闻名。尽管在伊斯兰化后逐渐消失,但他们的遗产仍然影响着现代中亚、中国和伊朗地区的文化。

中国境内的粟特人墓葬主要分布在北朝至隋唐(5—9世纪)的长安、洛阳、太原、安阳等地,反映了粟特人在华的社会地位、宗教信仰与文化融合。典型墓葬和相关风格的出土器物包括:

李诞墓(北周,西安,公元564年)

康业墓(北周,洛阳,571年)

青州傅家村北齐画像石(北齐,青州,573年)

安伽墓(北周,西安,579年)

史君墓(北周,西安,579年)

日本 Miho 博物馆藏石棺床(北朝到隋)

波士顿美术馆MFA Boston藏石棺床(北朝)

巴黎Guimet博物馆藏石棺床(北齐)

科隆东亚艺术博物馆藏石棺床(北齐)

美国国立亚洲艺术博物馆藏石棺床(北齐)

虞弘墓(隋代,太原,592年)

这些墓葬大多采用砖室结构。墓志多用汉文,也有粟特文双语,记录墓主的生平、家族及社会关系,表明粟特人在唐朝已深度融入汉文化,但仍保留自身传统。墓葬装饰融合中亚、波斯、印度及中国元素,常见粟特风格的宴饮、乐舞、宗教图像,如琐罗亚斯德教的火坛祭祀、娜娜女神形象等,显示粟特人对自身信仰的坚守。

这些墓葬不仅是粟特人在华活动的重要考古实证,也揭示了丝绸之路上的文化交流与族群互动。

P

art1

李诞墓

李诞(506-564),本姓婆罗门,字陁娑,西域罽宾(今印度克什米尔地区)人,天竺族。北魏到北周时期佛学传播者。正光(520-525)年间,来到中土,传播大乘佛法。北周武帝保定四年(564年),去世五十九岁,时年,死后皇帝授予邯州刺史(今陕西彬县)。2005年10月,李诞墓在西安市北郊被发现。

李诞墓室中部东西向置一石棺。石棺表面有线刻图案,主要内容为伏羲、女娲、四灵、星宿及守护神等,具有强烈的中土文化气息,是中外文化交流事例的产物。

周故邯州刺史李君墓志铭:

君讳诞,字陁娑,赵国平棘人,其先伯阳之后。祖冯何,世为民酋。考傍期,不颓宗基。君禀玄妙气,正光中自罽宾归阙,太祖以君娑罗门种,屡蒙赏。君春秋五十九,保定四季岁次甲申四月九日薨万季里宅。皇帝授君邯州刺史,其季闰月葬中乡里。长子盘提恐山移谷徙声谧无闻敬镌,玄石以传不朽。

李诞的祖父辈在中亚一带某个国家(可能为罽宾)为部落首领。李诞正光年间自罽宾来到中土,若罽宾国有婆罗门种,则李诞祖籍将可能为罽宾。 如果罽宾国无婆罗门种,那么李诞祖籍有可能为天竺,后因某种原因到达罽宾,这都需考证。

李诞自罽宾回到中土时的年龄在14—19岁之间。李诞应是他来到中土后的中文名字。其名字中的“陁”、“娑”是印度和中亚一带人名常用字。

李诞墓的发掘证明西安北郊一带不仅仅是北周时期粟特人的墓地,而且是旅居中国的外来人墓地所在。李诞墓是丝绸之路上的一项重要考古发现,是目前国内发现的唯一一座明确记载婆罗门种人的墓葬,它的发现对中印文化交流、丝绸之路及佛教的传播等研究都有十分重要的意义。

画像石棺足挡,李诞墓出土,西安博物院藏

P

art2

康业墓

康业墓位于西安北二环底寨村,坐北朝南,由墓道、甬道、墓室组成。据墓志记载,墓主人是康居国王的后裔,名业,字元基,历任魏大天主、罗州使君、车骑大将军、雍州呼乐等职,卒于大周天和六年(571),被诏赠为甘州刺史。

康居国,西域三十六国之一,跟当时的大月氏属于同种,在汉朝初年国势颇盛,拥有今新疆北境以及中亚部分地区。

北周康业墓位于西安市北郊坑底寨村北,它的北边有北周安伽墓,西面有北周史君墓,这进一步证实了西安北郊是粟特人墓葬群所在地。北周康业墓墓葬形制与西安北周安伽墓、史君墓、山西太原虞弘墓相同。

北周康业墓出土的葬具是一座完整的围屏石塌。以汉人坐具围屏石塌为葬具是北朝时旅居中国的粟特人的特有葬俗,是中西文化交融的产物,粟特本土并没有这种葬制。

康业墓围屏石床榻由六块竖向独立石板、榻板和榻腿构成。围屏内侧有十幅线刻精美的绘画,内容包括会见宾客、车马出行、宴饮、狩猎、乐舞等场面,还可以见到有仆从(其中有胡人形象)侍侧的墓主出游、闲坐图像,背景多为山峦、云气、水鸟、坡石等。榻腿6个,雕成狮子形状。

在出土的围屏石塌上,发现一具保存完整的粟特人骨架。由于粟特人信奉祆教,往往用火烧的方式处理遗体,因此,保存下来的完整粟特人骨架比较少,这次发现的是目前国内唯一一具保存完整的北周粟特人骨架。

骨架口内含东罗马帝国查士丁王时金币一枚,右手握铜钱一枚。魏书体,21行,行20字。

康业墓的发现为研究北周时期在华粟特人的社会生活、丧葬习俗以及中西文化交流提供了宝贵的资料。

P

art3

青州北齐画像石

1971年,山东省青州市(原益都县)傅家村出土了一批北齐画像石。傅家画像石出土于一座墓葬中,属于石室墓的构件。但墓志和其他石构件被破坏,仅收集到9件有线刻画像的石板。所幸在发现时有目击者记得墓志有573年的纪年,知该墓年代为北齐。近年青州市博物馆在整理库房时,又发现一件石板的残件,也属于这座墓葬。

由于墓志已经无法找到,所以墓主人身份成谜。不过,可以断定的是,墓葬中使用了画像石,墓主人不是一般的平民。从画像石的内容看,若干块画像石中,都有一个北齐官人形象,他广额丰颐,头戴上翘折巾式冠,长簪别于冠和发髻中,居于画面主体地位。此人应该就是墓主人。再结合其他画像石中出现的华盖、羽葆、团扇、牛车等只能是官府之人才可使用的仪仗图像,可以确定墓主人生前应该是北齐的贵族官员,应为汉人或鲜卑人。由画像石中的粟特元素又可知,墓主人与粟特人往来甚密。

墓主人画像

在这些图像中,屡次出现深目,高鼻,短发,身着翻领上衣和紧身裤,腰佩囊袋的粟特人形象。

粟特人形象

从青州画像石中可以看到,当时来自西方的文化因素已很多样,比如画像石上作为装饰的忍冬纹,比如人物的服饰,比如“筌蹄”这样的带有异域风情的用具。颈上系绶带的鸟,出现在傅家的5个画面中。这种鸟纹即塔吉克斯坦境内著名粟特城址片治肯特(Panjikent)的壁画中表示财富与吉祥的衔环鸟hvarnah。

商谈图

商谈图 摹本

商旅驮运图

商旅驮运图 摹本

傅家第八石的主题应为万灵节(Hamaspath-maedaya)。

青州傅家北齐画像石第八石(郑岩绘图)

万灵节是祆教从伊朗—雅利安人宗教中继承的节日,定在每年最后一天的夜晚。人们相信死者的灵魂在这时会回到生前的居所。人们为迎接亡灵举行庆典,奉献祭品和衣物。在新年的曙光即将到来之际,人们在房顶上点起火把。天色渐明时,灵魂又离开人间。《隋书·石国传》中的一段记载应是对万灵节宫廷活动的描述:“国城之东南立屋,置座于中,正月六日、七月十五日以王父母烧余之骨,金瓮盛之,置于床上,巡遶而行,散以花香杂果,王率臣下设祭焉。”第八石描绘郊外景象,远处的屋宇可能象征“置座于中”的房屋。大象背上的台座应是《石国传》中的床,只是省略了盛烧骨的金瓮。

傅家第九石所刻画疑为送葬场面。乐仲迪(Judith Lerner)、荣新江等学者指出,图中应属粟特葬仪中的“犬视”(Sagdīd)。根据琐罗亚斯德教的教义,尸体被视为受到邪恶势力污染,因此在正式安葬前,需要进行净化仪式,而“犬视”正是其中关键的一环。

青州傅家北齐画像石第九石(郑岩绘图)

在这一仪式中,一只四眼狗(指额头或眉间有四个斑点的狗,通常为黄狗)被带到尸体前,让它凝视死者。据琐罗亚斯德教经典《阿维斯陀》(Avesta)及后来的《波斯古经》(Vendidad),狗被认为是神圣的动物,能够驱除恶灵(Druj Nasu)并确保灵魂顺利前往来世。因此,犬视仪式的作用是确认死者是否真的去世,并驱逐围绕尸体的邪恶力量。

傅家画像石既继承了中原北魏以来的艺术传统,又借用了入华粟特人丧葬美术的许多成分。在这些图像中,有着与墓主特殊身份相关的损益,反映出死者文化趣味的独特与复杂。

该墓墓主可以判断为汉人或鲜卑人,应不是中亚人或其后裔,这是与粟特人墓葬的关键性的差别。一方面,在画像中的墓主形象身份高贵,粟特人身份低微,这种关系表现出墓主对其本土文化的优越感。另一方面,傅家画像石又大量借用了粟特美术的绘画样本,表现出对于异质文化的欣赏和认同。对于文化类同和文化利用的研究来说,这种矛盾的现象非常微妙,耐人寻味。

P

art4

安伽墓

安伽墓位于西安市北郊,发掘于2000年。西安北周安伽墓的发掘,是研究粟特人在中国社会中的地位、宗教信仰和丧葬习俗的重要考古发现之一。

安伽的墓志铭记载,他生活在北周时期,字大伽,出生于姑藏(今甘肃武威)昌松。他曾在同州(今陕西大荔一带)担任萨保和大都督的职务。安伽于597年去世,享年62岁,葬于长安城以东3.5公里处。他的姓“安”来源于安国(今乌兹别克斯坦布哈拉地区),表明他的祖先可能来自这一粟特城邦。

安伽墓由一个砖砌墓室及通往这间墓室的一条装饰有壁画的墓道构成。

墓门上方一个彩绘石门额描绘了琐罗亚斯德教的仪式,中部绘有承载于三驼座上的大型火坛。

在火坛的左右两侧是两个半人半鸟的祭司,他们戴着口罩(padam),以免玷污圣火,各自照看着装饰精美的圣案。在他们的下方、浮雕的两角,各有一个人跪在火坛前。在上空中绘有两个美丽的伎乐飞天。跪着的人很可能是安伽(右)和他的妻子(左),他们正在参加永恒仪式以确保来世吉祥。

三头骆驼立于覆莲基座之上,驼背上置莲瓣须弥座,座上的圆盘内的火焰幻化出莲花图案。

最令人驻足的还是门后墓室中央摆放的一张精美的石榻。石榻的背面与两侧由12块精雕细刻的石板围屏构成,每一块都精细雕刻、涂漆、鎏金,刻绘了粟特人的丰富多彩的生活场景。

后屏正中的夫妇宴饮图是图像的核心,男性胡人可能是安伽,与其对坐着汉服的是安伽夫人,站着的侍女也着汉装。据荣新江教授推断,北周当时部落采取内婚制,萨保夫人更可能是粟特人或其他中亚胡人,只是可能女性更追求时尚,喜爱汉装。他们的房子也是中国建筑样式。

两位马上的男子,戴帽的是安伽,披着长发的是突厥首领,安伽欢迎突厥首领的到来。下面安伽和突厥首领对坐于用联珠纹装饰的房子了,似乎正在立盟誓的样子,中间站立着的男子,马尔沙克认为是安伽的儿子,姜伯勤则以为是证盟人,房子屋顶装饰有祆教图像中常见的日月图案。荣新江教授推测这个设盟的地点就是粟特聚落中的祆神庙,如果推测成立的话,更说明粟特人和突厥人之间盟誓仪式的重要意义。

上部是安伽在葡萄园中宴饮并观看乐舞的场景,下部为带有波斯艺术风格的骑射场面。

表现安伽到林中的虎皮圆帐篷中访问突厥首领,随行有商人和驼队。

石榻上的场景是传记式的,记录了安伽的重要成就,比如与突厥人和其他外国使者之间的外交协定。其它的一些场景则是为了彰显他的地位和权力,例如他英勇地猎杀了一头狮子,这是不曾在中国本土出现的动物。

安伽的陵墓通过碑刻和石雕,讲述了一个粟特移民的后代在中国社会中成功的故事。这些图像展现了多元文化的特征,正体现了粟特作为商业民族四海为家善于接受各种不同民族文化的特性。

P

art5

史君墓

史君墓位于西安未央区大明宫乡井上村东,西距汉长安城5.7公里,距北周安伽墓约2.2公里。北周史君墓为研究丝绸之路与中西文化交流,提供了更为珍贵、丰富的文字和实物资料。特别是粟特文与汉文译文的发现,对史学界深入研究粟特人的文字及文化提供了很大的助益。

从粟特文和汉文的双语铭文可知,墓主史君(粟特铭文音译为“尉各伽”)为史国人,西魏文帝(535~551)初年曾担任萨保府判事曹主,北周时期又“诏授凉州萨保”。其妻康氏(粟特铭文音译为“维耶尉思”),为康国人。祖阿史盘陀,为史国萨保,父阿奴伽。

关于史国和康国,文献记载“史国,都独莫水南十里,旧康居之地也。其王姓昭武,自狄遮,亦康国王之支庶也。都成方二里,胜兵千余人。俗同康国。” “康国者,康居之后也,迁徙无常,不恒故地,自汉以来,相承不绝。其王本姓温,月氏人也,旧居祁连山北昭武城,因被匈奴所破,西逾葱岭,遂有国,枝庶各分王,故康国左右诸国并以昭武为姓,示不忘本也。”

史君官居“凉州萨保”。《隋书》卷二十八记“雍州萨保,为视从七品。……诸州胡二百户以上萨保,为视九品。”隋沿用北周管制。北周时期诸州萨保所管理地区在二百户以上,才为视正九品官。大致相当于县级长官。管理胡人不足二百户的,官品抵御正九品。罗丰认为萨保一职的地位在初唐时才有上升。

史君以石堂为葬,随葬金戒指、金耳坠、金币和鎏金铜带扣。

史君墓石堂为歇山顶殿堂建筑,四壁雕刻有四臂守护神、火坛、半人半鸟祭司、狩猎、宴饮、出行、商队以及祆教的升天场景;基座四周雕刻翼兽、动物头像、四臂神、天人、狩猎等图像。浮雕内容十分丰富,一方面有祆教的文化,另一方面也受汉文化的影响,表现得比粟特本地的粟特文化更加丰富多彩。

西壁靠南面这块以主神说法为场景

西壁第二幅是一对怀抱男婴的夫妇坐在家中

西壁第三幅上半部分是狩猎场景,下半部分是粟特商队出行

北壁第一幅内容为商队进行贸易活动和修葺

北壁第二幅是男女主人在家中宴饮、观赏乐舞

北壁第三幅是骑马出行

北壁第四幅也是宴饮图,在户外的葡萄园内

北壁第五幅内容为洞中老人和飞天搭救落水者

东壁第一幅表现了男女主人接受神的审判和过钦瓦特桥

钦瓦特桥(Činvat Bridge,或 Chinvat Peretu)是琐罗亚斯德教信仰中的“灵魂之桥”,位于生者与死者世界之间,决定亡者去向天堂或地狱。在琐罗亚斯德教的宇宙观中,人死后灵魂会在第三天来到钦瓦特桥,接受神祇的审判。桥的另一侧通向天堂,而坠落者则进入地狱。这一审判过程由天界的守护者和道德评判机制共同决定。

钦瓦特桥上行进中的的队伍

东壁第二幅两匹有翼飞马奔腾于祥云与瑞草之间,似乎来迎接男女主人升天

东壁第三幅表现史君夫妇在飞天的引领下升入天国

P

art6

日本Miho馆藏

石棺床

据称这些石板和门柱来自中国北方的一座墓葬,原本立于一个矩形的棺床之上,该棺床现已遗失。这些石板构成棺床的两侧和后部,而位于前方的塔楼则框定了入口。复原后的棺床与在中国北方出土的多座墓葬棺床相似。

在五至七世纪期间,中国北方和西北地区的葬俗包括将此类棺床作为墓葬陈设的一部分。墓葬通常为多室结构,模拟生前的居住环境,而棺床通常置于墓葬的后室,对应于逝者的卧室。棺床前方的两根门柱象征着两种独立的建筑形式,各自具有特定的功能。一种是“阙”,即标志墓地入口的一对高塔;另一种则是中国传统民居的塔形入口。棺床前缘设立这两根门柱,形成一个象征性的宏伟入口,使棺床的侧板和后板围成一个独立空间,从而在死后赋予逝者特殊的身份地位,正如生前坐榻所象征的身份一般。

十一块浮雕面板上雕有各种场景,这些场景并未借鉴当时墓葬器物上常见的中国传统题材和符号,而是充满异域风情,描绘了非汉族的民族群体从事各种活动。通过人物精确刻画的面容特征、发型、服饰细节以及乐器等物品,我们可以辨识出非汉族的身份。这组石板展现了北朝地区在公元四世纪中叶至六世纪间盛行的异域文化氛围。

石板中的女神是娜娜(Nana),她的形象在粟特地区(Sogdiana)和其北部的花剌子模(Khwarezmia)广泛出现,常见于绘画、灰泥雕塑、木雕和金属工艺品中,并且与当地的葬仪崇拜有着密切的关联。

在娜娜的形象中,她通常端坐在狮子宝座上,或直接骑在狮子上,并在她四只手臂中的两只手臂上持有太阳和月亮的象征。娜娜的形象也向东传播,出现在中国西域的佛教艺术中。在Miho博物馆藏石板的浮雕中,狮子头是娜娜动物象征的简化表现,而神像所持的一个圆盘仍保留有红色颜料,象征太阳;另一个圆盘很可能原本描绘的是红色的新月,但现已不可见。

这座棺床不仅是一件精美的丧葬器物,也是一件融合多民族文化交流的历史见证。

P

art7

波士顿美术馆藏

石棺床

墓葬石棺床前挡板

中国,北朝

石灰石

保罗与海伦·伯纳特展厅(第271展厅)

P

art8

巴黎Guimet馆藏

石棺床

墓葬石棺床侧板,描绘粟特人庆典,北齐

P

art9

科隆东亚艺术馆藏

石棺床

粟特墓葬石棺床左前板

浮雕,北齐时期(公元550-577年)

中国,河南省

P

art10

美国国立亚洲艺术

馆藏石棺床

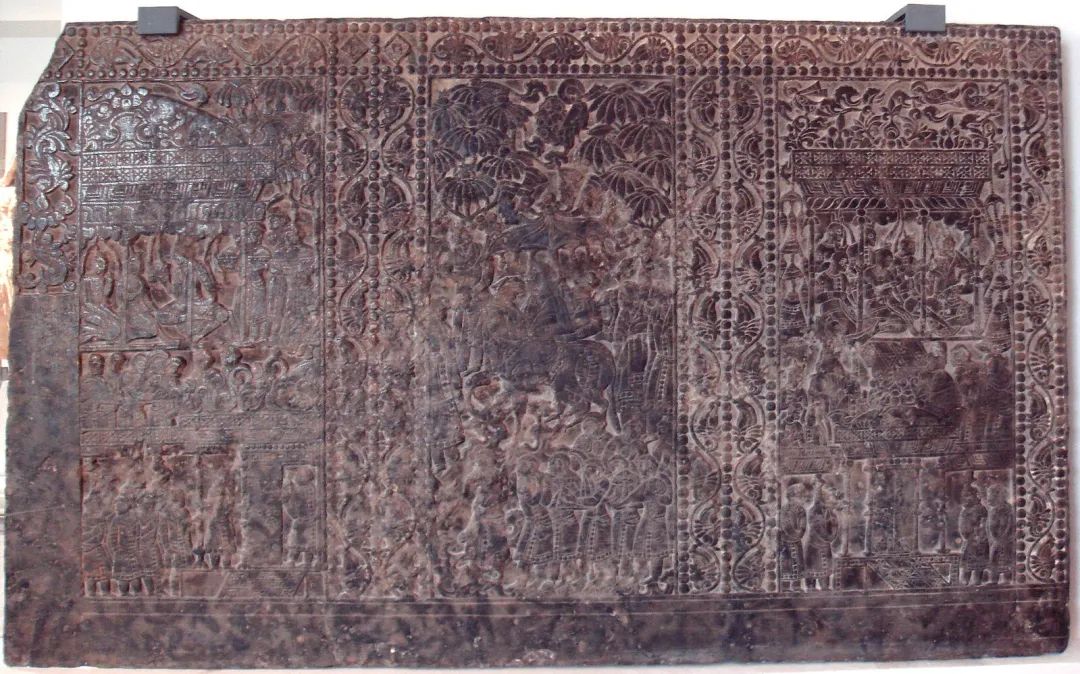

墓葬石棺床底座

北齐(550–577年)

这块石板是墓葬中承托棺椁的石棺床底座,由整块石材雕刻而成。中央雕刻有一座精美的香炉,其顶部站立着一只鸟。四位天界神灵环绕香炉而立,每位神灵皆立于莲花之上,象征佛教中的纯净。

在两侧的椭圆形开口中,各有一对天界神灵跪伏在柱子两侧,手持火焰宝珠。浮雕的两端分别雕刻有持三叉戟的守护神,他们脚踏狮子或公羊等动物。

在椭圆形开口的上方,有一排圆形徽章,被珍珠状的点圈环绕。每个徽章内皆雕刻有身穿异域服饰的乐师或舞者,他们穿着靴子、紧身裤和束腰外衣,展现出浓厚的异国风情。整幅浮雕的顶部,以双层莲瓣纹饰形成连续的装饰带。

该石棺床底座的装饰图案展现了佛教与世俗主题的独特结合,同时融合了中国与中亚的文化元素。由天界神灵环绕的香炉是典型的中国佛教图像,而乐师与舞者则代表了以波斯风格描绘的中亚世俗艺人(如圆形框架内嵌“珍珠”、三角角落中的花卉纹样、人物脚尖朝下的姿态等)。这一设计生动展现了中国与中亚的文化交流,提供了一个重要的历史范例。

P

art11

虞弘墓

虞弘墓,1999年全国十大考古新发现之一。这是一座十分重要的、经过科学发掘、有准确纪年、并有着完整丰富中亚图像资料的墓葬。

墓主人姓虞名弘,字莫潘,鱼国人,在北朝时曾一度“检校萨保府”,执掌祆寺及西域诸国事务,卒于并州,隋开皇十三年(公元592年)石椁殓葬。

然而,“鱼国”究竟是一个什么样的国家,处于什么位置,尚无定论。但从墓葬资料看,这里的彩绘汉白玉浮雕宴饮图、乐舞图、狩猎图、出行图等,表现了当时社会丰富的生活内容,洋溢着中亚浓烈的民族气息,反映了墓主人的民族、宗教习俗和萨珊文化特色,可以说,鱼国至少应在西域或中亚的某个地区。

虞弘墓汉白玉石椁上雕刻图案中的人物服饰、器皿、乐器、舞蹈内容以及花草树木,均取材于波斯和中亚诸国,有些画面有明显的祆教内容,是我国发现的反映中亚古国和东西文化交流最集中、最丰富、最珍贵的实物资料。

石椁椁壁浮雕第一幅

葬礼出行图中无人骑乘的空鞍马,在中国这是象征亡灵的崇高社会地位;在中亚拜火教教徒之间,这是对于波斯太阳神密特拉的动物献祭。而密特拉神也是亡灵的善恶审判者。在粟特本土,无人骑乘的空鞍马出现在希瓦兹的纳骨瓮上,也出现在撒马尔罕古城大使厅壁画南墙,作为粟特王波斯新年出行图中去往祖先陵庙准备献祭的动物之一。 在安阳和Miho围屏石榻的门阙上都有长条出行图,空鞍马的意义与希瓦兹纳骨瓮和大使厅壁画是一样的;而虞弘的汉白玉石椁上,密特拉神直接出现,过来迎接被祭献的空鞍马。

第二幅

第三幅

第四幅

第五幅

第六幅 骑象搏狮图

第七幅

第八幅 出行休息与奔鹿图

第九幅 骑马出行与牛狮搏斗图

石椁底座另有浮雕彩绘图案,分上下两层,共29幅。正面及左右为浮雕彩绘,后面仅彩绘未浮雕,但色泽艳丽,内容丰富。局部采用贴金装饰。每幅图案由彩绘或雕刻成的龛门、壶门或用束腰柱自然分隔,形成各个单独的系列图案。内容主要为狩猎图、饮酒图、乐舞图。

底座浮雕上戴着口罩的拜火教祭司的出现,是最能明确的亡灵身后天堂生活的一幕。 人鸟祭司——一种神话产物,有着拜火教祭司的脸和手,还戴着帕达姆口罩,但是整个身子是只大公鸡。他们总是成对出现,照看着圣火坛,而且总是出现在墓葬中特别显眼的位置。

人鸟祭司母题脱胎于印度神鸟“津纳拉”和中国神话的“朱雀”,同时也是一种葬礼象征物;不过神鸟的模样变成了公鸡,因为要伴随火坛仪式中的大神丝柔旭出现(根据拜火教经典《梵蒂达德》记载,公鸡是大神丝柔旭的祭司助手)。所有出现在北朝入华粟特让人墓葬中的人鸟祭司,都是拜火教象征物……。人鸟祭司的出现,是为了让亡魂在死后前三天获得大神丝柔旭的直接保护,三天之后有大神护送亡魂穿过钦瓦特桥。

虞弘墓的发现,成为中亚人从南北朝开始就广泛生活在中国的重要证据。

粟特人在中国的历史,是丝绸之路上文化交融与社会变迁的缩影。从活跃于贸易网络的商贾,到融入中原社会的官吏与将领,再到展现独特宗教与丧葬习俗的墓葬遗迹,他们的足迹深刻影响了中古中国的经济、文化与艺术。粟特人的身份认同并非单一,而是在多重文化的交汇中不断调整与重塑。正是这种开放与适应,使他们在异乡延续了自身传统,同时成为连接东西方文明的重要纽带。粟特人的故事不仅属于丝绸之路的历史,更是全球文化互动的一部分,值得进一步深入探索。

图文|陈硕整理

参考|豆瓣-昆仑山上一棵草,博物馆官网,百度百科,cafa-贺西林,新浪微博,百度百家号,ChatGPT

排版|陈硕

设计模板|秀米