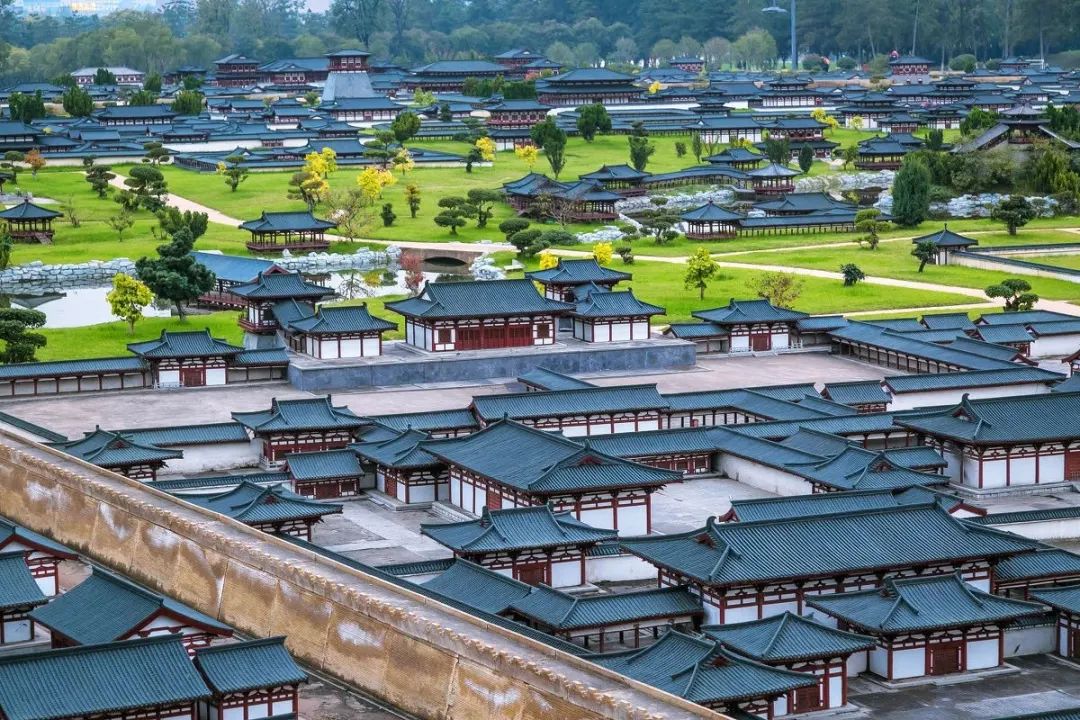

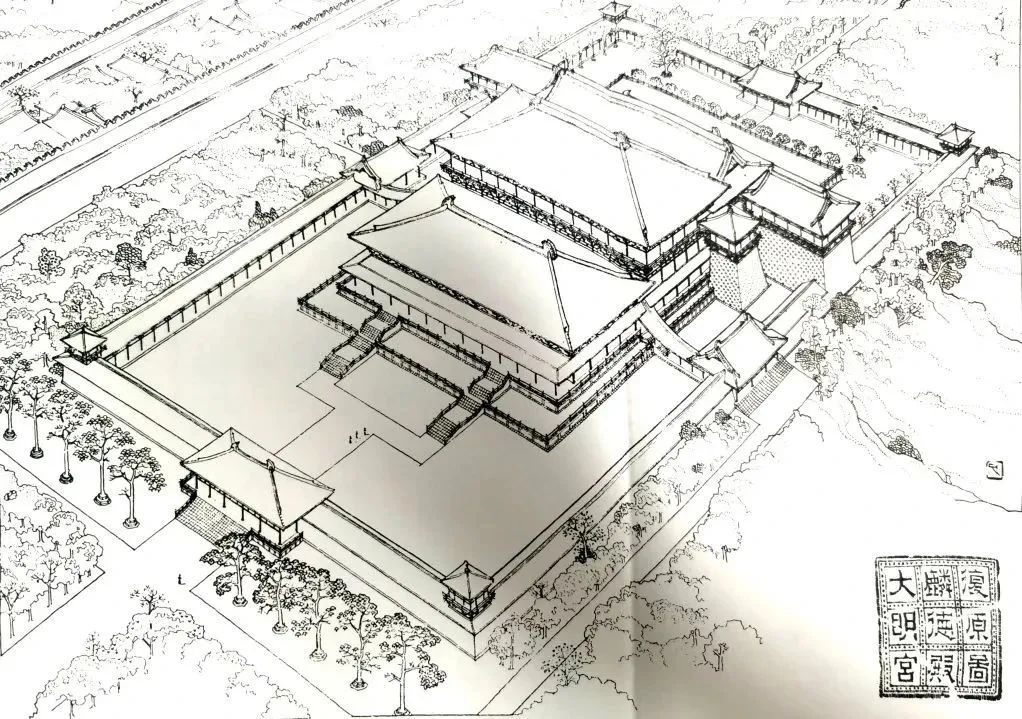

唐长安城大明宫遗址

国际古迹遗址日| 大明宫,让文明在对话中重获新生

摘要: 国际古迹遗址日| 大明宫,让文明在对话中重获新生千宫之宫 大明宫2025年04月18日 21:05陕西遗址文明Daming Palace4.18 国际古迹遗址日International Day of Monuments and Sites遗址保护不是把历史锁进保险箱而是为未来保存更多文明的选择权“大明宫的韧性” 主题系列活动圆满举办春和景明,人间四月天。2025年4月18日第43个“国际古迹遗址日”,由西安曲 ...

国际古迹遗址日| 大明宫,让文明在对话中重获新生千宫之宫 大明宫 2025年04月18日 21:05 陕西

遗址

文明

Daming Palace

4.18 国际古迹遗址日

International Day of Monuments and Sites

遗址保护不是把历史锁进保险箱

而是为未来保存更多文明的选择权

“大明宫的韧性”

主题系列活动圆满举办

春和景明,人间四月天。

2025年4月18日第43个“国际古迹遗址日”,由西安曲江大明宫遗址保护办公室、大明宫研究院、陕西省唐大明宫遗址文物保护基金会主办,国际古迹遗址理事会西安国际保护中心、西安市曲江第二小学协办,西安市隋唐长安城遗址保护中心支持,组织开展“大明宫的韧性”教育实践系列活动。活动邀请文物保护与传统建筑设计研究院院长李俊连作主题讲座,同时走进曲江第二小学,开启“大明宫基金会进校园”公益品牌研学活动。

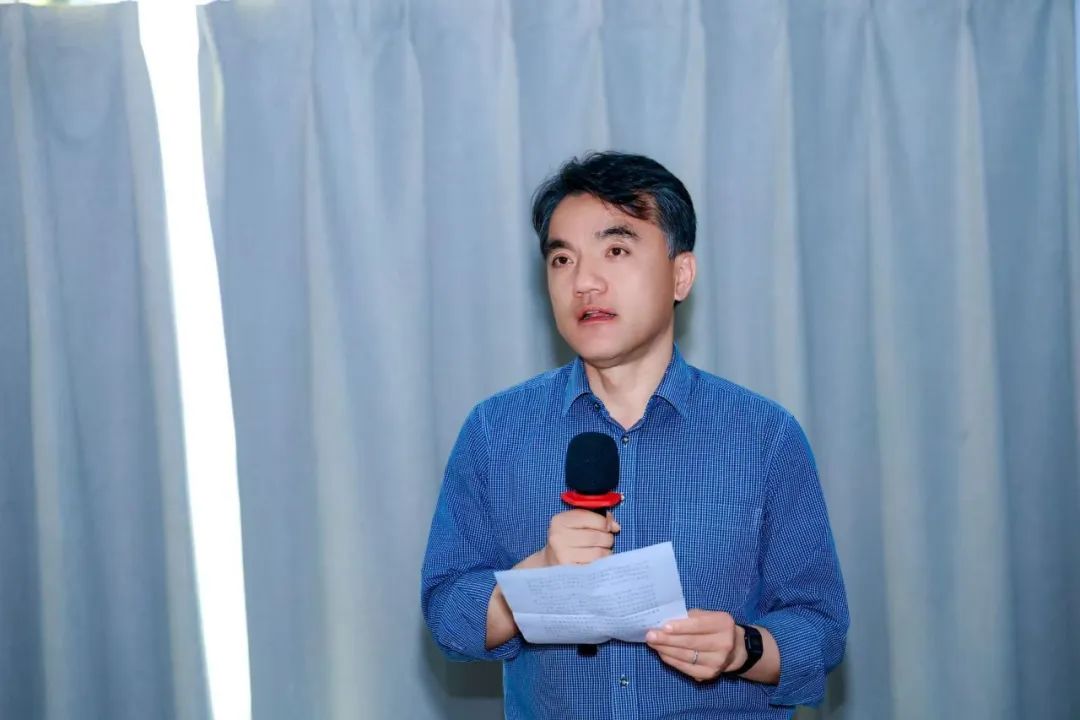

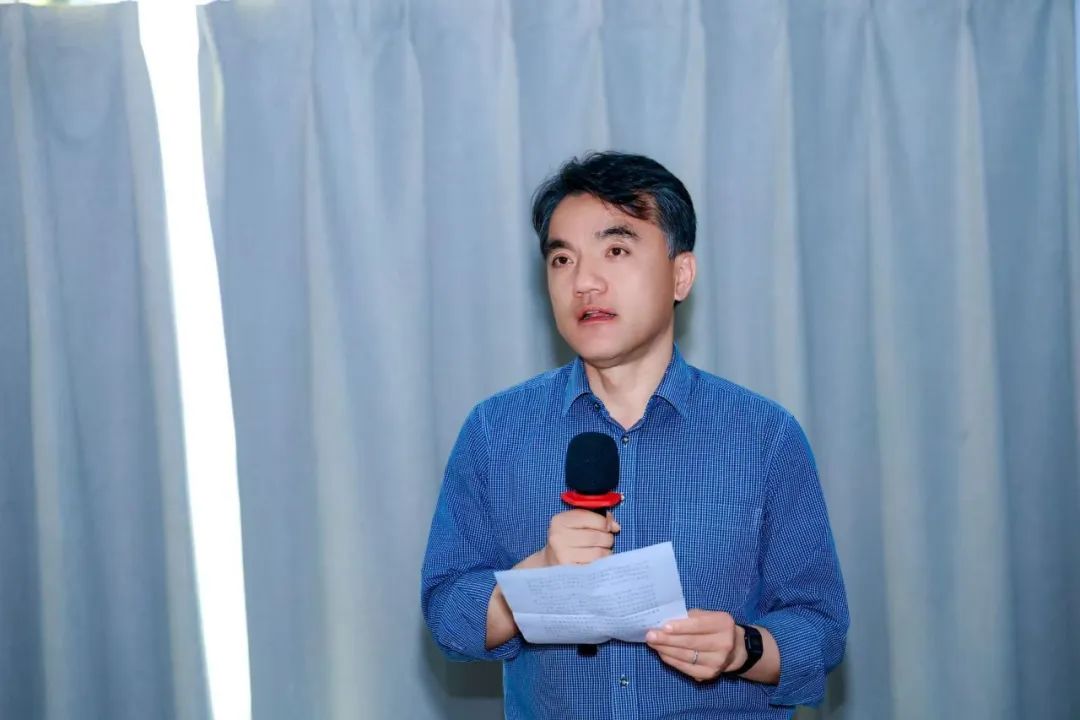

活动当天,在大明宫考古探索中心,大明宫保护办副主任颜可致词。随后,李俊连院长结合2025年国际古迹遗址日主题“灾害与冲突威胁下的遗产准备”,做了“气候变化下的大明宫遗址保护:风险评估与适应性策略”主题讲座。讲座以“科技赋能遗产韧性”为核心,系统揭示气候变化背景下大明宫遗址的灾变机理与保护范式。来自大明宫遗址的保护工作者及文物爱好者、高校学生聆听了讲座。

大明宫保护办副主任颜可致词

文物保护与传统建筑设计研究院

院长李俊连作主题讲座

在气候危机深刻重构人类文明存续的当下,大明宫遗址——这座承载盛唐气象的千年地标,正面临极端气候对土遗址的侵蚀性挑战。基于多年勘察评估成果和海量监测数据,精准锁定遗址风化、裂隙与水文侵蚀的脆弱区域,突破传统“被动修复”模式,创新提出“动态韧性保护框架”——通过智能排水系统优化、纳米改性夯土材料研发及风险分级预警机制,将气候压力转化为技术迭代动力。

国际古迹遗址日

4.18

讲座深度解析了唐代营建智慧与现代气候科学的跨时空对话,以大明宫为基点,探讨文化遗产如何通过“预防性干预—适应性调节—系统性免疫”的三重进阶,在全球气候治理中构建可持续发展的东方范式。这不仅是一场文物保护的技术革新,更是文明存续维度下人类应对气候危机的战略宣言。

值得一提的是,大明宫文保基金会联合大明宫国家遗址公园创建了“大明宫基金会进校园”公益品牌研学课堂,并在此次国际古迹遗址日活动中首次推出。活动组织走进西安市曲江第二小学,进行了“千年宫殿的辉煌与守护·大明宫的韧性”主题分享。

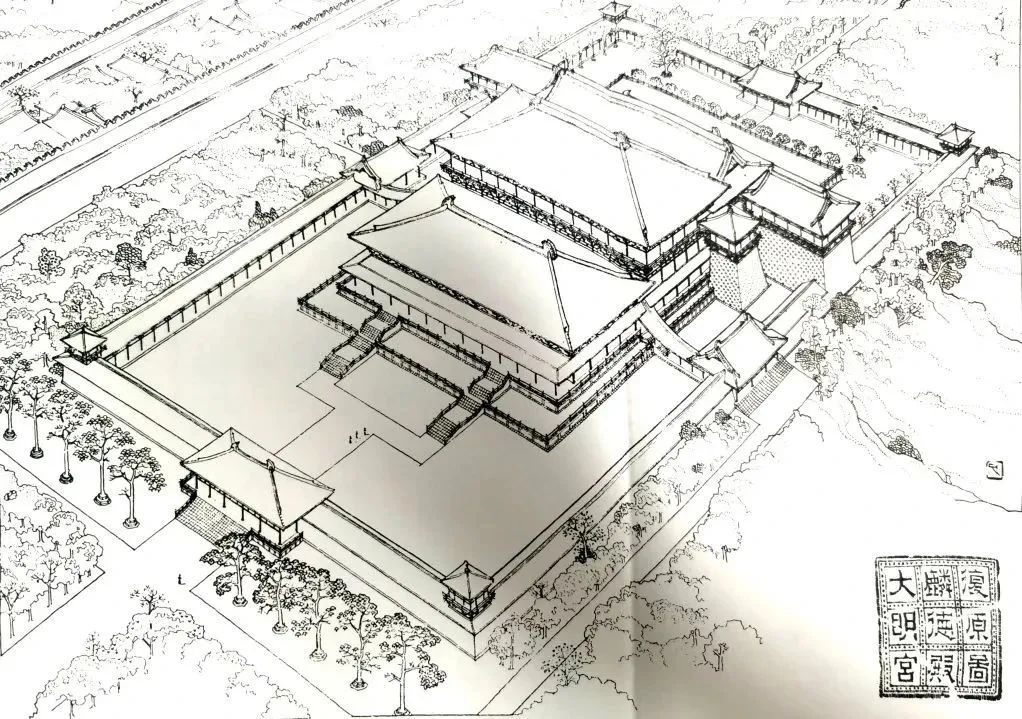

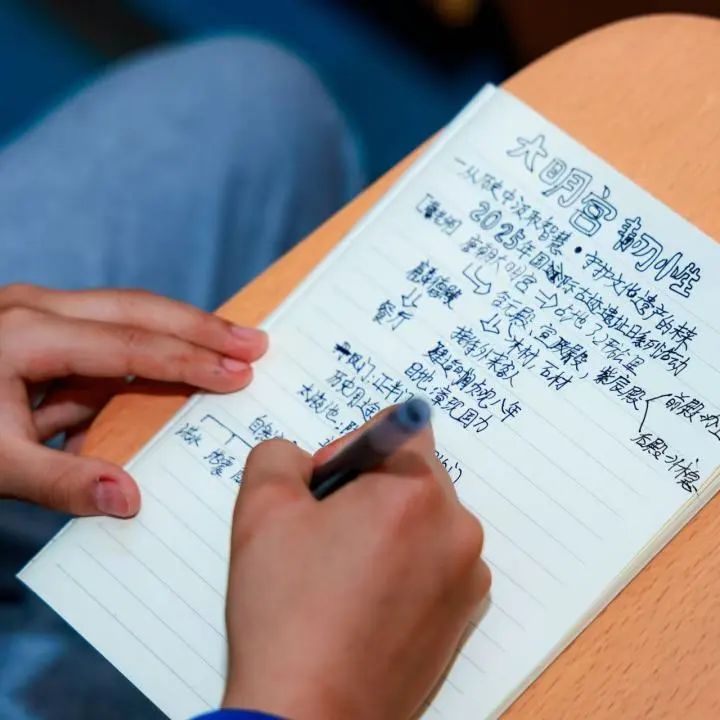

研学课堂上,来自大明宫国家遗址公园的主讲嘉宾从大明宫遗址平面布局切入,讲述了大明宫核心宫殿建筑、自然灾害和人为灾害视角下大明宫遗址所面临的威胁以及保护措施;随后,社教互动环节,通过对中国古代建筑中的重要构件——斗拱的讲述,让学生们了解斗拱、走进斗拱。伴随着手工体验活动,一个个小学生化身大唐工匠,零距离触碰斗拱的魅力。“今天的课程让我们体验拼搭斗拱,还增加了对大明宫遗址保护和大唐文化的了解。”活动结束后,同学们纷纷表示收获颇丰。

此外,在4.18这个文化氤氲的特殊日子里,作为世界文化遗产地,大明宫遗址还迎来了许多“新时代的文化传承之脉”。来自新知小学的300多学生在大明宫开展历史文化研学活动,让新时代的传承人走进大遗址、了解大遗址、讲述大遗址。大明宫让文化遗产保护理念走进公众、深入校园,加强青少年群体对文化遗产保护的关注,用新时代、数字化的语言搭建古今对话的桥梁,不断让文化遗产保护跟随时代节奏深入人心,让中华文化历久弥新。

最好的修复

是让时间在遗址上继续生长

最好的传承

是让文明在对话中重获新生

大明宫

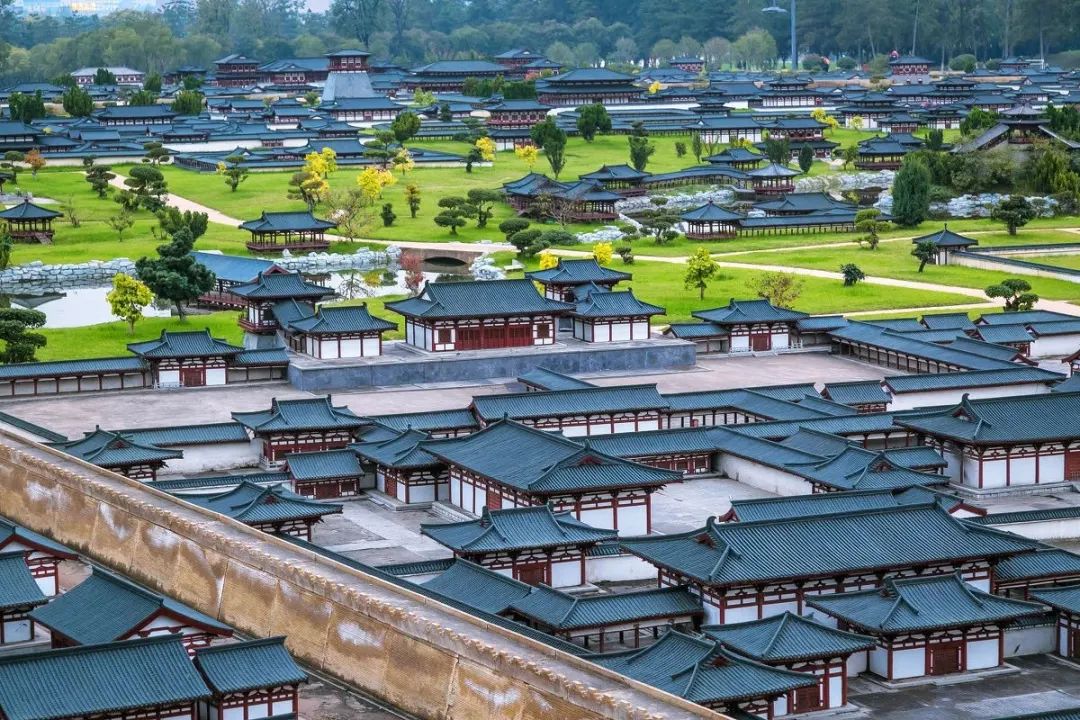

大明宫,这座曾被誉为“千宫之宫”的盛唐政治中心,不仅是中国古代宫殿建筑的巅峰之作,更是一部刻录盛唐气象的立体史书。1400余年的风雨侵蚀与时光摧残,让昔日的辉煌化作黄土残垣,但每一块砖瓦、每一道夯土,仍在无声诉说着开放包容、兼容并蓄的盛唐精神。

遗址保护的真正价值,不仅在于封存历史,更在于让文物“活起来”——如何让沉默的废墟与当代人的生活产生共鸣?如何让遗址成为连接过去与未来的文化纽带?这是大明宫留给今天的命题。

让遗址开口说话

大明宫遗址保护实践

数字重生:AR还原盛唐气象

随着数字技术高速发展,大遗址文化资源的保护和活化,拥有了更广阔的发挥空间。考古探索中心、大明宫遗址博物馆,借助数字技术,把单一的建筑复原展示转变成情景展示,让游客形象直观地认识和了解大明宫。

其中,“裸眼3D”版《霓裳羽衣舞》亦真亦幻,演绎唐时典雅。AI全息影像之下“复活”的李世民向游客讲述大明宫的辉煌历史。

考古实验室:让黄土层“解码”历史

考古探索中心,将专业考古现场转化为公众课堂。游客可近距离接触唐代砖瓦标本,参与模拟考古发掘,分析土壤中的微小历史密码,体验“我在大明宫修文物”的奇妙经历。

智慧监测:为遗址穿上“科技铠甲”

布设传感器实时监测遗址本体温湿度、沉降数据。以动态保护原则,实时监测数据的变化,通过大数据运算,准确预测分析出发展态势,预警潜在风险,无人机定期航拍建立三维模型数据库,实现预防性保护的精准化。

活化传承

让遗址成为城市文化基因

No.1

体系建立:现代的标识灯塔

按照大遗址管理新需求,大明宫遗址区完成了《大遗址保护管理体系》《保护利用导则》编制,细分出世界遗产地管理、博物馆管理、保护工程管理、保护展示定置、遗址巡查、遗址监测、预警响应、环境维护等八个子体系,成为大明宫构建大遗址保护体系最珍贵的一手资料。并将考古研究贯穿于大遗址保护利用全过程,深挖大遗址的历史价值、文化价值、审美价值、科技价值、时代价值。

DMG

No.2

文创赋能:盛唐IP的年轻化表达

以大明宫建筑、唐代纹样为灵感设计的冰激凌、茶具、笔记本、配饰等,让文物符号走进日常生活;联合高校举办的“唐潮设计大赛”吸引Z世代用插画、短视频重新诠释盛唐美学; 电竞网游中的大明宫地图、大明宫数字代言人“唐佑佑”,让历史IP与年轻世代同频共振。

No.3

国际对话:从长安到世界

在长达十余年的探索实践中,唐大明宫遗址文物保护基金会坚持在做好遗址保护的同时,积极“走出去”,通过文物互展、学术研讨,与其他遗产地交流互鉴,让世界聆听保护“大明宫的声音”,重现大唐作为世界文明交汇点的历史角色,为当代文明互鉴提供历史注脚。

保护是为了更好的抵达

如今,当我们在遗址公园中凝视含元殿的夕阳,看到的不仅是盛唐的落日余晖,更应读懂这片土地传递的文明密码:保护古迹,不仅需要技术层面的精妙手术,更需在理念层面完成从“抢救历史”到“滋养未来”的认知跃迁——因为每一代人对遗址的守护,都是在为人类文明的可能性和延续性投票。

行动倡议

这个春天,不妨走进大明宫遗址:触摸夯土墙上斑驳的岁月痕迹,聆听考古人讲述土层中的隐秘故事,或是在博物馆里走进一场历史的脚本。你的每一次凝视、每一次分享、每一次参与,都在为这座千年宫殿续写新的编年史。

文末互动:#你与大明宫的故事#

在评论区留下你镜头下的大明宫,或分享你心中的盛唐记忆,我们将精选留言制成“数字时间胶囊”,永久存入大明宫数字档案库。

保护遗址

本质是一场与时间的谈判

当我们以敬畏之心

守护历史的“不可再生”

以创新之力

激发文化的“可持续生长”

便是对“何以中国”最有力的回答

大明宫的故事

永远未完待续

……

策划:付 潇

初审:王 晶

终审:王 怡

遗址

文明

Daming Palace

4.18 国际古迹遗址日

International Day of Monuments and Sites

遗址保护不是把历史锁进保险箱

而是为未来保存更多文明的选择权

“大明宫的韧性”

主题系列活动圆满举办

春和景明,人间四月天。

2025年4月18日第43个“国际古迹遗址日”,由西安曲江大明宫遗址保护办公室、大明宫研究院、陕西省唐大明宫遗址文物保护基金会主办,国际古迹遗址理事会西安国际保护中心、西安市曲江第二小学协办,西安市隋唐长安城遗址保护中心支持,组织开展“大明宫的韧性”教育实践系列活动。活动邀请文物保护与传统建筑设计研究院院长李俊连作主题讲座,同时走进曲江第二小学,开启“大明宫基金会进校园”公益品牌研学活动。

活动当天,在大明宫考古探索中心,大明宫保护办副主任颜可致词。随后,李俊连院长结合2025年国际古迹遗址日主题“灾害与冲突威胁下的遗产准备”,做了“气候变化下的大明宫遗址保护:风险评估与适应性策略”主题讲座。讲座以“科技赋能遗产韧性”为核心,系统揭示气候变化背景下大明宫遗址的灾变机理与保护范式。来自大明宫遗址的保护工作者及文物爱好者、高校学生聆听了讲座。

大明宫保护办副主任颜可致词

文物保护与传统建筑设计研究院

院长李俊连作主题讲座

在气候危机深刻重构人类文明存续的当下,大明宫遗址——这座承载盛唐气象的千年地标,正面临极端气候对土遗址的侵蚀性挑战。基于多年勘察评估成果和海量监测数据,精准锁定遗址风化、裂隙与水文侵蚀的脆弱区域,突破传统“被动修复”模式,创新提出“动态韧性保护框架”——通过智能排水系统优化、纳米改性夯土材料研发及风险分级预警机制,将气候压力转化为技术迭代动力。

国际古迹遗址日

4.18

讲座深度解析了唐代营建智慧与现代气候科学的跨时空对话,以大明宫为基点,探讨文化遗产如何通过“预防性干预—适应性调节—系统性免疫”的三重进阶,在全球气候治理中构建可持续发展的东方范式。这不仅是一场文物保护的技术革新,更是文明存续维度下人类应对气候危机的战略宣言。

值得一提的是,大明宫文保基金会联合大明宫国家遗址公园创建了“大明宫基金会进校园”公益品牌研学课堂,并在此次国际古迹遗址日活动中首次推出。活动组织走进西安市曲江第二小学,进行了“千年宫殿的辉煌与守护·大明宫的韧性”主题分享。

研学课堂上,来自大明宫国家遗址公园的主讲嘉宾从大明宫遗址平面布局切入,讲述了大明宫核心宫殿建筑、自然灾害和人为灾害视角下大明宫遗址所面临的威胁以及保护措施;随后,社教互动环节,通过对中国古代建筑中的重要构件——斗拱的讲述,让学生们了解斗拱、走进斗拱。伴随着手工体验活动,一个个小学生化身大唐工匠,零距离触碰斗拱的魅力。“今天的课程让我们体验拼搭斗拱,还增加了对大明宫遗址保护和大唐文化的了解。”活动结束后,同学们纷纷表示收获颇丰。

此外,在4.18这个文化氤氲的特殊日子里,作为世界文化遗产地,大明宫遗址还迎来了许多“新时代的文化传承之脉”。来自新知小学的300多学生在大明宫开展历史文化研学活动,让新时代的传承人走进大遗址、了解大遗址、讲述大遗址。大明宫让文化遗产保护理念走进公众、深入校园,加强青少年群体对文化遗产保护的关注,用新时代、数字化的语言搭建古今对话的桥梁,不断让文化遗产保护跟随时代节奏深入人心,让中华文化历久弥新。

最好的修复

是让时间在遗址上继续生长

最好的传承

是让文明在对话中重获新生

大明宫

大明宫,这座曾被誉为“千宫之宫”的盛唐政治中心,不仅是中国古代宫殿建筑的巅峰之作,更是一部刻录盛唐气象的立体史书。1400余年的风雨侵蚀与时光摧残,让昔日的辉煌化作黄土残垣,但每一块砖瓦、每一道夯土,仍在无声诉说着开放包容、兼容并蓄的盛唐精神。

遗址保护的真正价值,不仅在于封存历史,更在于让文物“活起来”——如何让沉默的废墟与当代人的生活产生共鸣?如何让遗址成为连接过去与未来的文化纽带?这是大明宫留给今天的命题。

让遗址开口说话

大明宫遗址保护实践

数字重生:AR还原盛唐气象

随着数字技术高速发展,大遗址文化资源的保护和活化,拥有了更广阔的发挥空间。考古探索中心、大明宫遗址博物馆,借助数字技术,把单一的建筑复原展示转变成情景展示,让游客形象直观地认识和了解大明宫。

其中,“裸眼3D”版《霓裳羽衣舞》亦真亦幻,演绎唐时典雅。AI全息影像之下“复活”的李世民向游客讲述大明宫的辉煌历史。

考古实验室:让黄土层“解码”历史

考古探索中心,将专业考古现场转化为公众课堂。游客可近距离接触唐代砖瓦标本,参与模拟考古发掘,分析土壤中的微小历史密码,体验“我在大明宫修文物”的奇妙经历。

智慧监测:为遗址穿上“科技铠甲”

布设传感器实时监测遗址本体温湿度、沉降数据。以动态保护原则,实时监测数据的变化,通过大数据运算,准确预测分析出发展态势,预警潜在风险,无人机定期航拍建立三维模型数据库,实现预防性保护的精准化。

活化传承

让遗址成为城市文化基因

No.1

体系建立:现代的标识灯塔

按照大遗址管理新需求,大明宫遗址区完成了《大遗址保护管理体系》《保护利用导则》编制,细分出世界遗产地管理、博物馆管理、保护工程管理、保护展示定置、遗址巡查、遗址监测、预警响应、环境维护等八个子体系,成为大明宫构建大遗址保护体系最珍贵的一手资料。并将考古研究贯穿于大遗址保护利用全过程,深挖大遗址的历史价值、文化价值、审美价值、科技价值、时代价值。

DMG

No.2

文创赋能:盛唐IP的年轻化表达

以大明宫建筑、唐代纹样为灵感设计的冰激凌、茶具、笔记本、配饰等,让文物符号走进日常生活;联合高校举办的“唐潮设计大赛”吸引Z世代用插画、短视频重新诠释盛唐美学; 电竞网游中的大明宫地图、大明宫数字代言人“唐佑佑”,让历史IP与年轻世代同频共振。

No.3

国际对话:从长安到世界

在长达十余年的探索实践中,唐大明宫遗址文物保护基金会坚持在做好遗址保护的同时,积极“走出去”,通过文物互展、学术研讨,与其他遗产地交流互鉴,让世界聆听保护“大明宫的声音”,重现大唐作为世界文明交汇点的历史角色,为当代文明互鉴提供历史注脚。

保护是为了更好的抵达

如今,当我们在遗址公园中凝视含元殿的夕阳,看到的不仅是盛唐的落日余晖,更应读懂这片土地传递的文明密码:保护古迹,不仅需要技术层面的精妙手术,更需在理念层面完成从“抢救历史”到“滋养未来”的认知跃迁——因为每一代人对遗址的守护,都是在为人类文明的可能性和延续性投票。

行动倡议

这个春天,不妨走进大明宫遗址:触摸夯土墙上斑驳的岁月痕迹,聆听考古人讲述土层中的隐秘故事,或是在博物馆里走进一场历史的脚本。你的每一次凝视、每一次分享、每一次参与,都在为这座千年宫殿续写新的编年史。

文末互动:#你与大明宫的故事#

在评论区留下你镜头下的大明宫,或分享你心中的盛唐记忆,我们将精选留言制成“数字时间胶囊”,永久存入大明宫数字档案库。

保护遗址

本质是一场与时间的谈判

当我们以敬畏之心

守护历史的“不可再生”

以创新之力

激发文化的“可持续生长”

便是对“何以中国”最有力的回答

大明宫的故事

永远未完待续

……

策划:付 潇

初审:王 晶

终审:王 怡