书籍资料库

尼泊尔:从远古到现代的历史

摘要: 南亚书架|《尼泊尔:从远古到现代的历史》风筝先生嘛呢2025年05月07日 19:47西藏Book name:Nepal:A History from the Earliest Times to the PresentAuthor:Axel MichaelsPublication date: 2024Press: Oxford University Press简介:尼泊尔的这部综合历史涵盖了史前时期和利查维时期,以及叛乱时期和共和国崛起等最近的事态发展。除了宗教历史和选定地 ...

南亚书架|《尼泊尔:从远古到现代的历史》风筝先生 嘛呢 2025年05月07日 19:47 西藏

Book name: Nepal:A History from the Earliest Times to the Present

Author:Axel Michaels

Publication date: 2024

Press: Oxford University Press

简介:

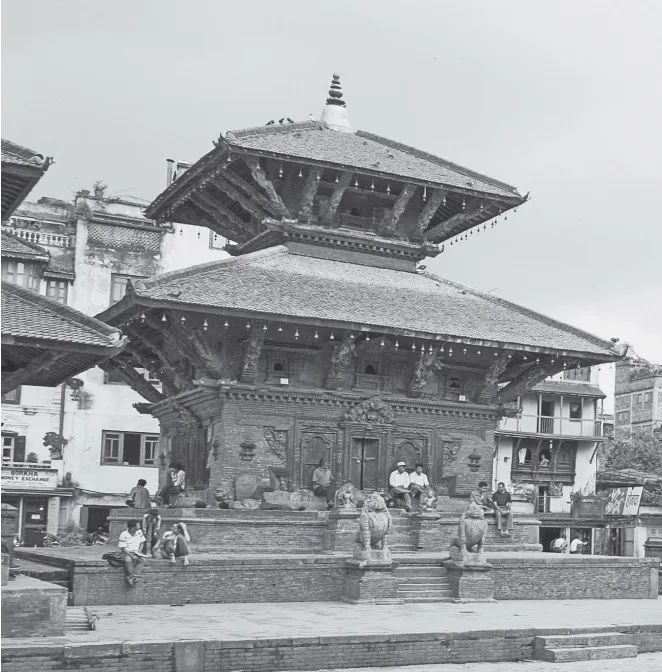

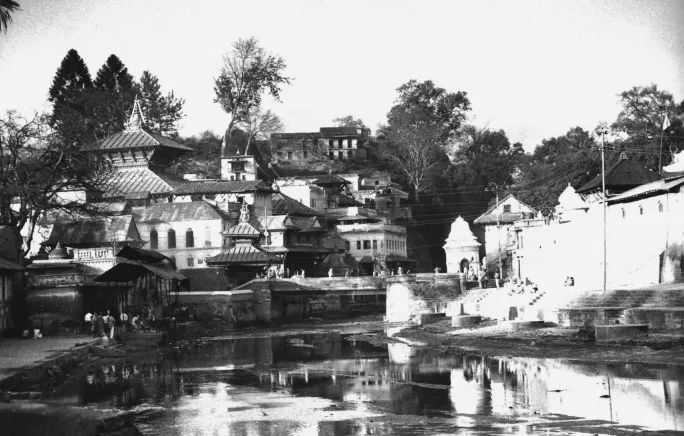

尼泊尔的这部综合历史涵盖了史前时期和利查维时期,以及叛乱时期和共和国崛起等最近的事态发展。除了宗教历史和选定地区的历史(木斯塘、夏尔巴人、特莱和其他地区)外,它还涵盖了该国与强大邻国的关系及其文化方面,特别是其丰富的艺术、建筑和手工艺历史。

本文为该书导言的翻译,观点不代表译者

仅供学术学习之用,版权归原作者及出版社所有

由于水平有限,翻译中难免差错,敬请不吝指正!

更多阅读,请购买原版图书!

(译者:YNU Lobsang Gyatso)

正在形成的尼泊尔

1768年,廓尔喀国王普里特维·纳拉扬·沙阿(Prithvi Narayan Shah)站在肥沃的加德满都谷地边缘,问道:

“哪里是尼泊尔?”他们告诉我说:“那是巴德冈/Bhadgaon(巴克塔普尔),那是帕坦/Bhaktapur,加德满都/Kathmandu就在那里。”我心里想,我可能是这三座城市的国王,为什么,就这么定了吧。[神圣指令(Divyopadeśa),一段被认为是普里特维·纳拉扬·沙阿的文本,引自Stiller 1989:39]

他的宫廷占星师同意了,一年后,他占领了山谷,从而占领了该国的政治和经济中心,他没有将其称为尼泊尔,而当时加德满都谷地的常用名称,是廓尔喀王国(Gorkhā Rāj)。因此,根据神圣指令(Divyopadeśa),尼泊尔国家的历史由此开始。在此之后,普里特维·纳拉扬·沙阿一直被尊为尼泊尔的开国元勋,关于他的雕像、街道名称、教科书、邮票、绘画和视觉作品等都对他表示敬意。(Dennis&Bhandari 2019) 普里特维·纳拉扬·沙阿被誉为尼泊尔的创始人和国家统一者,这是尼泊尔伟大的民族神话之一,牢牢根植在许多尼泊尔人的心中,并被一些民族历史学家所宣扬。(Onta 1996a; K. L. Pradhan 2009) 在十九世纪,普里特维·纳拉扬·沙阿几乎没有被誉为国家的建设者,直到二十世纪中叶,这个想法也很少被提及。据说,大吉岭的尼泊尔语知识分子开始用这样的方式谈论,是为了通过与辉煌的过去联系起来,提高他们在印度社会的地位。(S. B. Gyawali VS 2033; Onta 1996b; Whelpton 2017-18: 183.) 从1951年开始,刚刚从拉纳(Rāṇā)家族手中夺回国家权力的沙阿(Śāha)皇室非常乐意传播这个故事;他们尊崇普里特维·纳拉扬·沙阿为国父,(D. R. Regmi 1975, 1: 100) 1967年,著名历史学家和文学家巴布拉姆·阿查里亚(Baburam Acharya)撰写并出版了普里特维·纳拉扬·沙阿的传记,这种崇拜达到了高潮。

但是这个国家到底在哪里呢?在1838年由实用知识传播协会出版的地图上,尼泊尔只是一个模糊的形象,几乎没有任何明确的界限。在米切尔(Mitchell)1864年出版的《新通用地图集(New General Atlas)》中,尼泊尔甚至没有被列为一个国家。1896 年,印度民族调查局(the Ethnographic Survey of India)局长赫伯特·霍普·里斯利(Herbert Hope Risley)写道,尼泊尔“是雅利安人和蒙古人领土之间的一片争议之地,其大部分人口来自西藏,知识分子和社会领袖来自印度。”(Risley 1896: viii)

可以肯定的是,普里特维·纳拉扬·沙阿确实建立了一个由权力和军事征服统一起来的王国,尽管他主要想在战斗中取得胜利,并被视为一流的刹帝利(Kshatriya),即贵族和武士阶层的成员。他的王国控制着今天尼泊尔的大部分地区,包括印度和中国西藏之间的重要贸易路线,但他未能成功建立一个内部统一、语言统一或历史共同的社会;他当然没有建立一个民族国家。他没有统一王国的愿景。因此,一个政治上高度分裂的地区发展成为一个统一的、现代的国家的说法并不成立。正如神圣指令(Divyopadeśa)所说,普里特维·纳拉扬·沙阿深知他的国家是“两块岩石之间的山药”,因此他建议他的国家对中国和英属印度采取防御立场。因此,尼泊尔是一个孤立的国家(直到1951年)。它没有参与19世纪的全球国家形成过程,尽管它确实相继建立了学校、大学和警察部队等国家机构。在20世纪中叶之前,这个国家一直与外界隔绝,无法参与到政治、基础设施、文化和宗教方面的重大改革;社会和公民运动以及涉及群众集会和新媒体宣传的抗议形式;新知识分子阶层的崛起;国家融入国际组织;以及全球竞争。尼泊尔走自己的路,只是逐渐尝试融入不断变化的现代世界。它从未被殖民过,直到1951年才很少接触国际规范和价值观,这意味着许多独特的社会、宗教和文化结构得以保留。

尼泊尔似乎在某种程度上被这个广阔的世界抛弃了,(Des Chene 2007; Michaels 2018) 尽管它没有被推到一边。当世界开始忽视它时,它继续保持着一个遥远而近乎神话般的土地的形象——有时是香格里拉,有时是世界屋脊——超越了日常生活的界限。同样,尤其是对印度来说,这片土地保持了印度教的纯净,因为它没有被印度人、英国人、基督徒或穆斯林的世界征服。它以活化石的形式出现,是世界上最后一个印度教王国,保护着其他地方已经过去的时代的元素。

“世界上最后的印度教王国”或追求统一

从普里特维·纳拉扬·沙阿时代到20世纪,所有统治者都奉行旨在实现统一的政治(也是宗教)战略。他们放大了这片土地的异质性,这片土地后来部分通过印度教化成为尼泊尔。最后一个印度教王国的教义被用作为年轻国家创造身份的指导原则。当然,有可能与卡斯族群(Khas-Arya)建立古老的联系,即通过尼泊尔语作为最初来自印度的种姓的母语。许多铭文证实,尼泊尔通常将自己视为神圣的印度教次大陆“雅利安人的居所(Āryāvarta)”的一部分。至少早在4世纪,加德满都谷地以及后来尼泊尔的大多数其他地区就与印度的政治、社会、文化和学术界保持着非常密切的联系。这些联系其实并不令人惊讶,因为它们在很大程度上是基于婆罗门、他们的仪式和梵文文本的主导影响,以及拉贾斯坦邦的沙阿和拉纳家族的声称起源。

与南部邻国“印度圈”(Whelpton 2005: 4) 的密切关系在印度教(以及许多佛教)仪式中显而易见。这些通常始于一个仪式性的决议,即“sa-kalpa”。只有这样,个人的宗教价值才有可能实现。因此,必须满足某些正式标准,其中包括空间性标准。尼泊尔举行的几乎所有主要的印度教仪式都是由婆罗门祭司在印度(Bhāratavarṣa)举行的,而帕苏帕蒂纳特(Paśupatinātha)寺庙是印度神圣的次大陆雅利安人的居所的一部分。统治王朝与印度家族通婚,许多顾问都来自印度。(Rose 1971: 8–9) 尼泊尔是印度学家谢尔登·波洛克 (Sheldon Pollock) 所称的霸权“梵语世界大都市”的一部分,从五世纪开始,这个大都市包括南亚、东南亚和中亚的大片地区,婆罗门教义通过梵语传播。(Pollock 2006)

尼泊尔在沙阿王朝统治下通常被称为廓尔喀拉吉(Gorkhā Rāj),也认为自己是其南方伟大邻国的一部分。(译者:???)直到1951年,尼泊尔首相B. P. 柯伊拉腊 (B. P. Koirala) 在尼泊尔国民大会的开幕会议上说:“尼泊尔和印度不是两个国家……今天你发现的政治分歧基本上是自私的外交官和政客的游戏。”(Uprety 1992: 94; cf. Whelpton 2005: 81)

人类学家戴维·盖尔纳 (David Gellner) 非常正确地指出,尼泊尔不能像人们常说的那样,被简化为印度文化圈 (印度) 和汉文化圈 (西藏/中国) 之间的界面或文化接触区。(Gellner 2016a)

尽管如此,该国确实充当了婆罗门知识传播的催化剂,尤其是佛教教义的传播。早在1857年,瓦尔德马·冯·普鲁森王子(Prince Waldemar von Preussen)访问尼泊尔的报告中就提到:“尼泊尔是从印度斯坦文明到汉藏文明、从婆罗门信徒到佛陀信徒的过渡。”(Kutzner 1857: 160) 但总体而言,除了生活在北部边境地区的少数族群外,尼泊尔一直向南发展,如今,即使是那些生活在北部边境附近的族群也越来越多地向南发展。戴维·盖尔纳认为,即使在夏尔巴人或塔芒人中,去西藏旅行或观看汉藏电视节目也远不如去印度旅行或印度电影受欢迎。

这并不意味着尼泊尔只是被印度吸收吞并了。相反,尼泊尔一直为其独立感到自豪。18世纪,尼泊尔可以视自己为一块特别神圣的土地,视为抵抗腐朽的印度(或穆加拉纳/Mughallana)的真正印度(asala hindusthāna),正如普里特维·纳拉扬·沙阿在神圣指令(Divyopadeśa)中所传达的那样。从印度的角度来看,尼泊尔位于喜马拉雅山北部,湿婆的神圣宝座就在这里。印度越是受到穆斯林、基督教传教士和西方世界等外国影响,并开始形成世俗国家,尼泊尔就越是自诩为地球上最后一个真正的印度教王国。因此,忠格·巴哈杜尔·拉纳(Jaṅga Bahādura Rāṇā)将自己定位为“真正的”印度教的捍卫者,反对吃牛肉的穆斯林和基督徒。在尼泊尔的第一部民法法典《Muluki Ain》中,他强调尼泊尔是世界上唯一一个婆罗门、奶牛和妇女仍然受到保护的国家:

这是卡利时代(Kali era)唯一一个拥有印度教国王的印度教王国,其《Muluki Ain》禁止杀牛、妇女和婆罗门;在喜马拉雅山(himavatkhaṇḍa)有一座宫殿,[一个地方],Vāsukī/瓦苏基(即蛇之王)的土地,一个包含Paśupati的jyotirliṅga的里亚斯/Āryas朝圣地,以及古赫耶什瓦里/Guhyeśvari 的古老住所(pīṭha)——这样一片有价值的土地是我们自己的。

最终,这样的自我形象意味着尼泊尔那些不信奉印度教或仅以非主流形式信奉印度教的地区必须被印度教化。因此,从本质上讲,国家的发展或多或少相当于非印度教人口的婆罗门印度教化,这一过程早在利查维(Licchavi)时期就开始了,一直持续到沙阿和拉纳时期。

然而,马拉(Malla)、沙阿和拉纳统治者不仅提倡和保护印度教。在许多情况下,他们还支持佛教寺院、清真寺、苦行僧和喇嘛。(Rupakheti 2016: 77) 声称自己是一个印度教国家是意识形态上的,但从未付诸实践,也从未证明是国家建设的富有成效的基础。尼泊尔从未是一个印度教国家,现在也不是;相反,根据宪法,它是一个世俗国家,充其量是一个多宗教国家。

“人人共享的花园”,或多样性的骄傲

尼泊尔在一个印度教王国的屋檐下统一起来的伟大故事,与其说是实现社会宗教理想,不如说是统治阶级在意识形态和象征意义上的挪用。婆罗门声称佛教徒基本上是印度教徒,而许多佛教徒只认为重生者或上层阶级是印度教徒。通过这种方式,一个团体可以要么将自己的人数持平,为自己形成多数,要么为了同样的目的削弱其他人的人数。可以肯定的是,在这种占有形式的掩护下被纳入社会的人中,有许多种族群体采用了印度教和佛教的许多仪式和教义,并将它们融合在一起。然而,婆罗门宣称的宗教统一并没有在宗教实践中扎根,尤其是在北部(通常是藏传佛教)地区或东部,那里信奉部落和萨满教。

因此,尼泊尔的印度教化进程非常缓慢,而且只是部分地进行,而印度教化原本是民族统一的先兆。各种宗教、传统和文化继续在该国蓬勃发展。从这个角度来看,至少在十八和十九世纪,尼泊尔是一个帝国,而不是一个民族国家,后者传统上基于共同意志和共同文化(例如,共同语言和文学)的理念——这一理念在尼泊尔是在二十世纪中叶引入并缓慢传播的,尤其是由国王马亨德拉 (Mahendra) 引入。普里特维·纳拉扬·沙阿以帝国的方式建立了他的王国,征服并镇压了许多小王国和公国。只是作为第二步,他和他的继任者才尝试实施全国印度教化的战略,例如,在全国各地为他们的守护神建造寺庙,并颁布德赛(Dasaĩ)作为全国性节日。

尽管普里特维·纳拉扬·沙阿部分成功地征服了小王国,但许多小统治者仍然占据着统治地位,尤其是在该国偏远崎岖的地区。在十八世纪末和十九世纪初,有四五十个这样的统治者。普里特维·纳拉扬·沙阿试图将这个多元化的国家统一在印度教的笼罩之下,但代价是破坏了他想让自己的王国成为“所有群体的花园” (sabai jāta-ko phulabārī) 的愿望:

这个花园里的所有[人],无论高低贵贱,属于四个瓦尔纳和三十六种姓,因为这是一片印度教的净土,所以不应该放弃[他们各自] 血统的传统宗教。

这个花园包含了极其丰富的宗教、语言、民族、政治制度和社会结构。基本上,他统治着一个总是处于崩溃边缘的拼凑王国。尽管如此,事实证明,在一个缓慢而持续的过程中,尼泊尔作为一个独立于当前统治者的国家,是有可能发展起来的。一种对同一个国家的归属感油然而生,从生活在山区的帕哈迪人(Pahāḍī)延伸到生活在低地的人。反对英国的斗争以及对印度和中国的自我孤立促成了国家认同的形成,尽管这种统一一再受到质疑,而且没有形成真正强大的中央政府和强大的行政基础设施。各个地区对国家表现出的自治或差异在很大程度上仍然是沙阿和拉纳时期的一个潜在特征,不时地重新浮现出来。

沙阿和拉纳时期(印度教)宗教的加强并没有阻碍现代化或朝着法律面前一律平等和国家统一迈出的初步步伐。这首先可以在《Muluki Ain》看到,它是以婆罗门-刹帝利(Bahun-Chhetri)的统治为基础的封建统治制度的产物。它编纂了一系列法律保障措施,特别是法律面前人人平等,尽管形式还很初级,但其目的是遏制封建制度的专制。马克斯·韦伯提出的理论认为,现代化需要理性地去神秘化世界,也需要世俗化,但在尼泊尔,这一理论无法得到证实。尼泊尔在整个现代化过程中始终是一个彻底的宗教国家。即使在因新冠疫情而实施的严格封锁期间,帕坦的纽瓦尔人仍冒着与警察和军队发生冲突的风险,坚持拉着摩阇衍陀罗那陀(Matsyendranātha)战车前往目的地。

书写尼泊尔历史

鉴于尼泊尔作为一个国家的复杂起源及其多样性,如何书写尼泊尔历史?书写尼泊尔历史意味着要面对一个由一百多个族群和多种语言组成的混合国家;面对大大小小的宗教;面对最现代的发展与落后条件相对立的地方;面对一个政治经常在印度、中国和“西方”之间周旋的国家,以及一个几乎与世界隔绝的谷地。

尼泊尔的大部分历史都遵循与尼泊尔统治者的时间顺序,主要因为这是书面资料所持的立场。几乎没有一个铭文、跋或文件不提到当时的现任统治者。显然,记录这些事情对人们来说很重要。因此,这本书首先也是一部政治史。

然而,尼泊尔编年史本身就非常清楚地表明,书写尼泊尔历史不仅仅取决于“事实”。随着伊斯兰教在印度的传播,这些文本变得更加频繁,旨在与南方,即印度和伟大传统建立联系。它们几乎无法区分事实事件、传说、家谱、颂词和传奇故事。它们的主要目的是夸大所描述的时期或历史人物的重要性。例如,有开端和起源、神圣的创造、神或其代表(婆罗门和国王,都被视为神)在地球上的出现,或对不寻常的地方(尤其是神居住的地方)和自然现象(降雨、地震等)的解释。

《戈帕拉国王编年史(Gopālarājavaṃśāvalī)》称自己为“事件报告(bhūtavṛttānta)”,而剑桥手稿《尼泊尔国王编年史(Nepālikabhūpavaṃśāvalī)》(通常称为“莱特编年史”)以一首关于“各种过去事件(Skt.anekapūrvavṥttánta)”的诗句开头。但这些“事件”中的许多更多地归功于宗教和文学想象,而不是目击者的描述。在土著编年史的事件记录中,事实和虚构并没有分开。例如,《尼泊尔国王编年史((Nepālikabhūpavaṃśāvalī)》主要是一部宗教文本,已经融入了各个王室的王朝轮廓。它主要具有合法化的功能,因为它突出了统治者的神奇事迹,尽管历史作为掌握环境的舞台在印度教编年史中只得到了有限的体现。

因此,这些谱系必须被理解为具有神学特征,将周期性和线性概念以及印度教和佛教的时间观念结合在一起。因此,《尼泊尔国王编年史(Nepālikabhūpavaṃśāvalī)》第一章中的佛教尤伽(Yuga)理论更多地基于线性时间,其中原始佛陀(Ādibuddha)作为“救世主”触发了世界(即加德满都谷地或尼泊尔)的创造,而尤伽的时代概念则完全是印度教的和周期性驱动的。编年史适应了这些背景。同时,编年史对世界及其著名的地方提供了各种解释。因此,《尼泊尔国王编年史(Nepālikabhūpavaṃśāvalī)》的开头是取自《斯瓦扬布往世书(Svayambhūpurā̇a)》的佛教创世故事;中间部分主要是印度教对创世地点的颂扬;最后一部分则变得越来越政治化和现实化,几乎可以读作对事件的历史叙述。这些不同的体裁并不相互排斥,而是相互补充。这样,传奇故事,如达摩达多国王(Dharmadatta)的千年统治,就可以附有精确的统治日期。

因此,尼泊尔存在着一种多方面的历史意识,它体现在各种历史著作、碑文、注明日期的跋和硬币中,而这种意识经常被忽视或淡化。甚至这些文本的编辑也认为这些编年史没有多少历史价值。本书在展示尼泊尔的文化、社会和政治多样性及其历史渊源时,不仅包含了一部,而是包含了多种文化和宗教脉络错综复杂的历史。它还深入探讨了许多关键方面或重要主题,并在漫长的时间和不同的时间范围内对其进行了思考。

通过这种方式,这本书就不再将历史展现为一维的、线性的时间顺序,而是展现为各种不同利益和历史事件的集合体,这些历史事件以不同的形式组合在一起,形成了众多“尼泊尔思想(ideas of Nepal)”。(Gellner 2016) 本书提出并贯穿的问题是:尼泊尔如何处理这种特殊的多样性?

-END-

【嘛呢】

Book name: Nepal:A History from the Earliest Times to the Present

Author:Axel Michaels

Publication date: 2024

Press: Oxford University Press

简介:

尼泊尔的这部综合历史涵盖了史前时期和利查维时期,以及叛乱时期和共和国崛起等最近的事态发展。除了宗教历史和选定地区的历史(木斯塘、夏尔巴人、特莱和其他地区)外,它还涵盖了该国与强大邻国的关系及其文化方面,特别是其丰富的艺术、建筑和手工艺历史。

本文为该书导言的翻译,观点不代表译者

仅供学术学习之用,版权归原作者及出版社所有

由于水平有限,翻译中难免差错,敬请不吝指正!

更多阅读,请购买原版图书!

(译者:YNU Lobsang Gyatso)

正在形成的尼泊尔

1768年,廓尔喀国王普里特维·纳拉扬·沙阿(Prithvi Narayan Shah)站在肥沃的加德满都谷地边缘,问道:

“哪里是尼泊尔?”他们告诉我说:“那是巴德冈/Bhadgaon(巴克塔普尔),那是帕坦/Bhaktapur,加德满都/Kathmandu就在那里。”我心里想,我可能是这三座城市的国王,为什么,就这么定了吧。[神圣指令(Divyopadeśa),一段被认为是普里特维·纳拉扬·沙阿的文本,引自Stiller 1989:39]

他的宫廷占星师同意了,一年后,他占领了山谷,从而占领了该国的政治和经济中心,他没有将其称为尼泊尔,而当时加德满都谷地的常用名称,是廓尔喀王国(Gorkhā Rāj)。因此,根据神圣指令(Divyopadeśa),尼泊尔国家的历史由此开始。在此之后,普里特维·纳拉扬·沙阿一直被尊为尼泊尔的开国元勋,关于他的雕像、街道名称、教科书、邮票、绘画和视觉作品等都对他表示敬意。(Dennis&Bhandari 2019) 普里特维·纳拉扬·沙阿被誉为尼泊尔的创始人和国家统一者,这是尼泊尔伟大的民族神话之一,牢牢根植在许多尼泊尔人的心中,并被一些民族历史学家所宣扬。(Onta 1996a; K. L. Pradhan 2009) 在十九世纪,普里特维·纳拉扬·沙阿几乎没有被誉为国家的建设者,直到二十世纪中叶,这个想法也很少被提及。据说,大吉岭的尼泊尔语知识分子开始用这样的方式谈论,是为了通过与辉煌的过去联系起来,提高他们在印度社会的地位。(S. B. Gyawali VS 2033; Onta 1996b; Whelpton 2017-18: 183.) 从1951年开始,刚刚从拉纳(Rāṇā)家族手中夺回国家权力的沙阿(Śāha)皇室非常乐意传播这个故事;他们尊崇普里特维·纳拉扬·沙阿为国父,(D. R. Regmi 1975, 1: 100) 1967年,著名历史学家和文学家巴布拉姆·阿查里亚(Baburam Acharya)撰写并出版了普里特维·纳拉扬·沙阿的传记,这种崇拜达到了高潮。

但是这个国家到底在哪里呢?在1838年由实用知识传播协会出版的地图上,尼泊尔只是一个模糊的形象,几乎没有任何明确的界限。在米切尔(Mitchell)1864年出版的《新通用地图集(New General Atlas)》中,尼泊尔甚至没有被列为一个国家。1896 年,印度民族调查局(the Ethnographic Survey of India)局长赫伯特·霍普·里斯利(Herbert Hope Risley)写道,尼泊尔“是雅利安人和蒙古人领土之间的一片争议之地,其大部分人口来自西藏,知识分子和社会领袖来自印度。”(Risley 1896: viii)

可以肯定的是,普里特维·纳拉扬·沙阿确实建立了一个由权力和军事征服统一起来的王国,尽管他主要想在战斗中取得胜利,并被视为一流的刹帝利(Kshatriya),即贵族和武士阶层的成员。他的王国控制着今天尼泊尔的大部分地区,包括印度和中国西藏之间的重要贸易路线,但他未能成功建立一个内部统一、语言统一或历史共同的社会;他当然没有建立一个民族国家。他没有统一王国的愿景。因此,一个政治上高度分裂的地区发展成为一个统一的、现代的国家的说法并不成立。正如神圣指令(Divyopadeśa)所说,普里特维·纳拉扬·沙阿深知他的国家是“两块岩石之间的山药”,因此他建议他的国家对中国和英属印度采取防御立场。因此,尼泊尔是一个孤立的国家(直到1951年)。它没有参与19世纪的全球国家形成过程,尽管它确实相继建立了学校、大学和警察部队等国家机构。在20世纪中叶之前,这个国家一直与外界隔绝,无法参与到政治、基础设施、文化和宗教方面的重大改革;社会和公民运动以及涉及群众集会和新媒体宣传的抗议形式;新知识分子阶层的崛起;国家融入国际组织;以及全球竞争。尼泊尔走自己的路,只是逐渐尝试融入不断变化的现代世界。它从未被殖民过,直到1951年才很少接触国际规范和价值观,这意味着许多独特的社会、宗教和文化结构得以保留。

尼泊尔似乎在某种程度上被这个广阔的世界抛弃了,(Des Chene 2007; Michaels 2018) 尽管它没有被推到一边。当世界开始忽视它时,它继续保持着一个遥远而近乎神话般的土地的形象——有时是香格里拉,有时是世界屋脊——超越了日常生活的界限。同样,尤其是对印度来说,这片土地保持了印度教的纯净,因为它没有被印度人、英国人、基督徒或穆斯林的世界征服。它以活化石的形式出现,是世界上最后一个印度教王国,保护着其他地方已经过去的时代的元素。

“世界上最后的印度教王国”或追求统一

从普里特维·纳拉扬·沙阿时代到20世纪,所有统治者都奉行旨在实现统一的政治(也是宗教)战略。他们放大了这片土地的异质性,这片土地后来部分通过印度教化成为尼泊尔。最后一个印度教王国的教义被用作为年轻国家创造身份的指导原则。当然,有可能与卡斯族群(Khas-Arya)建立古老的联系,即通过尼泊尔语作为最初来自印度的种姓的母语。许多铭文证实,尼泊尔通常将自己视为神圣的印度教次大陆“雅利安人的居所(Āryāvarta)”的一部分。至少早在4世纪,加德满都谷地以及后来尼泊尔的大多数其他地区就与印度的政治、社会、文化和学术界保持着非常密切的联系。这些联系其实并不令人惊讶,因为它们在很大程度上是基于婆罗门、他们的仪式和梵文文本的主导影响,以及拉贾斯坦邦的沙阿和拉纳家族的声称起源。

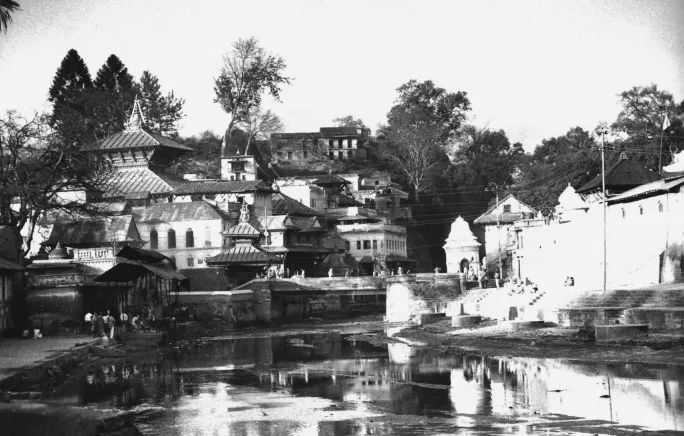

与南部邻国“印度圈”(Whelpton 2005: 4) 的密切关系在印度教(以及许多佛教)仪式中显而易见。这些通常始于一个仪式性的决议,即“sa-kalpa”。只有这样,个人的宗教价值才有可能实现。因此,必须满足某些正式标准,其中包括空间性标准。尼泊尔举行的几乎所有主要的印度教仪式都是由婆罗门祭司在印度(Bhāratavarṣa)举行的,而帕苏帕蒂纳特(Paśupatinātha)寺庙是印度神圣的次大陆雅利安人的居所的一部分。统治王朝与印度家族通婚,许多顾问都来自印度。(Rose 1971: 8–9) 尼泊尔是印度学家谢尔登·波洛克 (Sheldon Pollock) 所称的霸权“梵语世界大都市”的一部分,从五世纪开始,这个大都市包括南亚、东南亚和中亚的大片地区,婆罗门教义通过梵语传播。(Pollock 2006)

尼泊尔在沙阿王朝统治下通常被称为廓尔喀拉吉(Gorkhā Rāj),也认为自己是其南方伟大邻国的一部分。(译者:???)直到1951年,尼泊尔首相B. P. 柯伊拉腊 (B. P. Koirala) 在尼泊尔国民大会的开幕会议上说:“尼泊尔和印度不是两个国家……今天你发现的政治分歧基本上是自私的外交官和政客的游戏。”(Uprety 1992: 94; cf. Whelpton 2005: 81)

人类学家戴维·盖尔纳 (David Gellner) 非常正确地指出,尼泊尔不能像人们常说的那样,被简化为印度文化圈 (印度) 和汉文化圈 (西藏/中国) 之间的界面或文化接触区。(Gellner 2016a)

尽管如此,该国确实充当了婆罗门知识传播的催化剂,尤其是佛教教义的传播。早在1857年,瓦尔德马·冯·普鲁森王子(Prince Waldemar von Preussen)访问尼泊尔的报告中就提到:“尼泊尔是从印度斯坦文明到汉藏文明、从婆罗门信徒到佛陀信徒的过渡。”(Kutzner 1857: 160) 但总体而言,除了生活在北部边境地区的少数族群外,尼泊尔一直向南发展,如今,即使是那些生活在北部边境附近的族群也越来越多地向南发展。戴维·盖尔纳认为,即使在夏尔巴人或塔芒人中,去西藏旅行或观看汉藏电视节目也远不如去印度旅行或印度电影受欢迎。

这并不意味着尼泊尔只是被印度吸收吞并了。相反,尼泊尔一直为其独立感到自豪。18世纪,尼泊尔可以视自己为一块特别神圣的土地,视为抵抗腐朽的印度(或穆加拉纳/Mughallana)的真正印度(asala hindusthāna),正如普里特维·纳拉扬·沙阿在神圣指令(Divyopadeśa)中所传达的那样。从印度的角度来看,尼泊尔位于喜马拉雅山北部,湿婆的神圣宝座就在这里。印度越是受到穆斯林、基督教传教士和西方世界等外国影响,并开始形成世俗国家,尼泊尔就越是自诩为地球上最后一个真正的印度教王国。因此,忠格·巴哈杜尔·拉纳(Jaṅga Bahādura Rāṇā)将自己定位为“真正的”印度教的捍卫者,反对吃牛肉的穆斯林和基督徒。在尼泊尔的第一部民法法典《Muluki Ain》中,他强调尼泊尔是世界上唯一一个婆罗门、奶牛和妇女仍然受到保护的国家:

这是卡利时代(Kali era)唯一一个拥有印度教国王的印度教王国,其《Muluki Ain》禁止杀牛、妇女和婆罗门;在喜马拉雅山(himavatkhaṇḍa)有一座宫殿,[一个地方],Vāsukī/瓦苏基(即蛇之王)的土地,一个包含Paśupati的jyotirliṅga的里亚斯/Āryas朝圣地,以及古赫耶什瓦里/Guhyeśvari 的古老住所(pīṭha)——这样一片有价值的土地是我们自己的。

最终,这样的自我形象意味着尼泊尔那些不信奉印度教或仅以非主流形式信奉印度教的地区必须被印度教化。因此,从本质上讲,国家的发展或多或少相当于非印度教人口的婆罗门印度教化,这一过程早在利查维(Licchavi)时期就开始了,一直持续到沙阿和拉纳时期。

然而,马拉(Malla)、沙阿和拉纳统治者不仅提倡和保护印度教。在许多情况下,他们还支持佛教寺院、清真寺、苦行僧和喇嘛。(Rupakheti 2016: 77) 声称自己是一个印度教国家是意识形态上的,但从未付诸实践,也从未证明是国家建设的富有成效的基础。尼泊尔从未是一个印度教国家,现在也不是;相反,根据宪法,它是一个世俗国家,充其量是一个多宗教国家。

“人人共享的花园”,或多样性的骄傲

尼泊尔在一个印度教王国的屋檐下统一起来的伟大故事,与其说是实现社会宗教理想,不如说是统治阶级在意识形态和象征意义上的挪用。婆罗门声称佛教徒基本上是印度教徒,而许多佛教徒只认为重生者或上层阶级是印度教徒。通过这种方式,一个团体可以要么将自己的人数持平,为自己形成多数,要么为了同样的目的削弱其他人的人数。可以肯定的是,在这种占有形式的掩护下被纳入社会的人中,有许多种族群体采用了印度教和佛教的许多仪式和教义,并将它们融合在一起。然而,婆罗门宣称的宗教统一并没有在宗教实践中扎根,尤其是在北部(通常是藏传佛教)地区或东部,那里信奉部落和萨满教。

因此,尼泊尔的印度教化进程非常缓慢,而且只是部分地进行,而印度教化原本是民族统一的先兆。各种宗教、传统和文化继续在该国蓬勃发展。从这个角度来看,至少在十八和十九世纪,尼泊尔是一个帝国,而不是一个民族国家,后者传统上基于共同意志和共同文化(例如,共同语言和文学)的理念——这一理念在尼泊尔是在二十世纪中叶引入并缓慢传播的,尤其是由国王马亨德拉 (Mahendra) 引入。普里特维·纳拉扬·沙阿以帝国的方式建立了他的王国,征服并镇压了许多小王国和公国。只是作为第二步,他和他的继任者才尝试实施全国印度教化的战略,例如,在全国各地为他们的守护神建造寺庙,并颁布德赛(Dasaĩ)作为全国性节日。

尽管普里特维·纳拉扬·沙阿部分成功地征服了小王国,但许多小统治者仍然占据着统治地位,尤其是在该国偏远崎岖的地区。在十八世纪末和十九世纪初,有四五十个这样的统治者。普里特维·纳拉扬·沙阿试图将这个多元化的国家统一在印度教的笼罩之下,但代价是破坏了他想让自己的王国成为“所有群体的花园” (sabai jāta-ko phulabārī) 的愿望:

这个花园里的所有[人],无论高低贵贱,属于四个瓦尔纳和三十六种姓,因为这是一片印度教的净土,所以不应该放弃[他们各自] 血统的传统宗教。

这个花园包含了极其丰富的宗教、语言、民族、政治制度和社会结构。基本上,他统治着一个总是处于崩溃边缘的拼凑王国。尽管如此,事实证明,在一个缓慢而持续的过程中,尼泊尔作为一个独立于当前统治者的国家,是有可能发展起来的。一种对同一个国家的归属感油然而生,从生活在山区的帕哈迪人(Pahāḍī)延伸到生活在低地的人。反对英国的斗争以及对印度和中国的自我孤立促成了国家认同的形成,尽管这种统一一再受到质疑,而且没有形成真正强大的中央政府和强大的行政基础设施。各个地区对国家表现出的自治或差异在很大程度上仍然是沙阿和拉纳时期的一个潜在特征,不时地重新浮现出来。

沙阿和拉纳时期(印度教)宗教的加强并没有阻碍现代化或朝着法律面前一律平等和国家统一迈出的初步步伐。这首先可以在《Muluki Ain》看到,它是以婆罗门-刹帝利(Bahun-Chhetri)的统治为基础的封建统治制度的产物。它编纂了一系列法律保障措施,特别是法律面前人人平等,尽管形式还很初级,但其目的是遏制封建制度的专制。马克斯·韦伯提出的理论认为,现代化需要理性地去神秘化世界,也需要世俗化,但在尼泊尔,这一理论无法得到证实。尼泊尔在整个现代化过程中始终是一个彻底的宗教国家。即使在因新冠疫情而实施的严格封锁期间,帕坦的纽瓦尔人仍冒着与警察和军队发生冲突的风险,坚持拉着摩阇衍陀罗那陀(Matsyendranātha)战车前往目的地。

书写尼泊尔历史

鉴于尼泊尔作为一个国家的复杂起源及其多样性,如何书写尼泊尔历史?书写尼泊尔历史意味着要面对一个由一百多个族群和多种语言组成的混合国家;面对大大小小的宗教;面对最现代的发展与落后条件相对立的地方;面对一个政治经常在印度、中国和“西方”之间周旋的国家,以及一个几乎与世界隔绝的谷地。

尼泊尔的大部分历史都遵循与尼泊尔统治者的时间顺序,主要因为这是书面资料所持的立场。几乎没有一个铭文、跋或文件不提到当时的现任统治者。显然,记录这些事情对人们来说很重要。因此,这本书首先也是一部政治史。

然而,尼泊尔编年史本身就非常清楚地表明,书写尼泊尔历史不仅仅取决于“事实”。随着伊斯兰教在印度的传播,这些文本变得更加频繁,旨在与南方,即印度和伟大传统建立联系。它们几乎无法区分事实事件、传说、家谱、颂词和传奇故事。它们的主要目的是夸大所描述的时期或历史人物的重要性。例如,有开端和起源、神圣的创造、神或其代表(婆罗门和国王,都被视为神)在地球上的出现,或对不寻常的地方(尤其是神居住的地方)和自然现象(降雨、地震等)的解释。

《戈帕拉国王编年史(Gopālarājavaṃśāvalī)》称自己为“事件报告(bhūtavṛttānta)”,而剑桥手稿《尼泊尔国王编年史(Nepālikabhūpavaṃśāvalī)》(通常称为“莱特编年史”)以一首关于“各种过去事件(Skt.anekapūrvavṥttánta)”的诗句开头。但这些“事件”中的许多更多地归功于宗教和文学想象,而不是目击者的描述。在土著编年史的事件记录中,事实和虚构并没有分开。例如,《尼泊尔国王编年史((Nepālikabhūpavaṃśāvalī)》主要是一部宗教文本,已经融入了各个王室的王朝轮廓。它主要具有合法化的功能,因为它突出了统治者的神奇事迹,尽管历史作为掌握环境的舞台在印度教编年史中只得到了有限的体现。

因此,这些谱系必须被理解为具有神学特征,将周期性和线性概念以及印度教和佛教的时间观念结合在一起。因此,《尼泊尔国王编年史(Nepālikabhūpavaṃśāvalī)》第一章中的佛教尤伽(Yuga)理论更多地基于线性时间,其中原始佛陀(Ādibuddha)作为“救世主”触发了世界(即加德满都谷地或尼泊尔)的创造,而尤伽的时代概念则完全是印度教的和周期性驱动的。编年史适应了这些背景。同时,编年史对世界及其著名的地方提供了各种解释。因此,《尼泊尔国王编年史(Nepālikabhūpavaṃśāvalī)》的开头是取自《斯瓦扬布往世书(Svayambhūpurā̇a)》的佛教创世故事;中间部分主要是印度教对创世地点的颂扬;最后一部分则变得越来越政治化和现实化,几乎可以读作对事件的历史叙述。这些不同的体裁并不相互排斥,而是相互补充。这样,传奇故事,如达摩达多国王(Dharmadatta)的千年统治,就可以附有精确的统治日期。

因此,尼泊尔存在着一种多方面的历史意识,它体现在各种历史著作、碑文、注明日期的跋和硬币中,而这种意识经常被忽视或淡化。甚至这些文本的编辑也认为这些编年史没有多少历史价值。本书在展示尼泊尔的文化、社会和政治多样性及其历史渊源时,不仅包含了一部,而是包含了多种文化和宗教脉络错综复杂的历史。它还深入探讨了许多关键方面或重要主题,并在漫长的时间和不同的时间范围内对其进行了思考。

通过这种方式,这本书就不再将历史展现为一维的、线性的时间顺序,而是展现为各种不同利益和历史事件的集合体,这些历史事件以不同的形式组合在一起,形成了众多“尼泊尔思想(ideas of Nepal)”。(Gellner 2016) 本书提出并贯穿的问题是:尼泊尔如何处理这种特殊的多样性?

-END-

【嘛呢】