书籍资料库

外国考古学及理论方法论文集

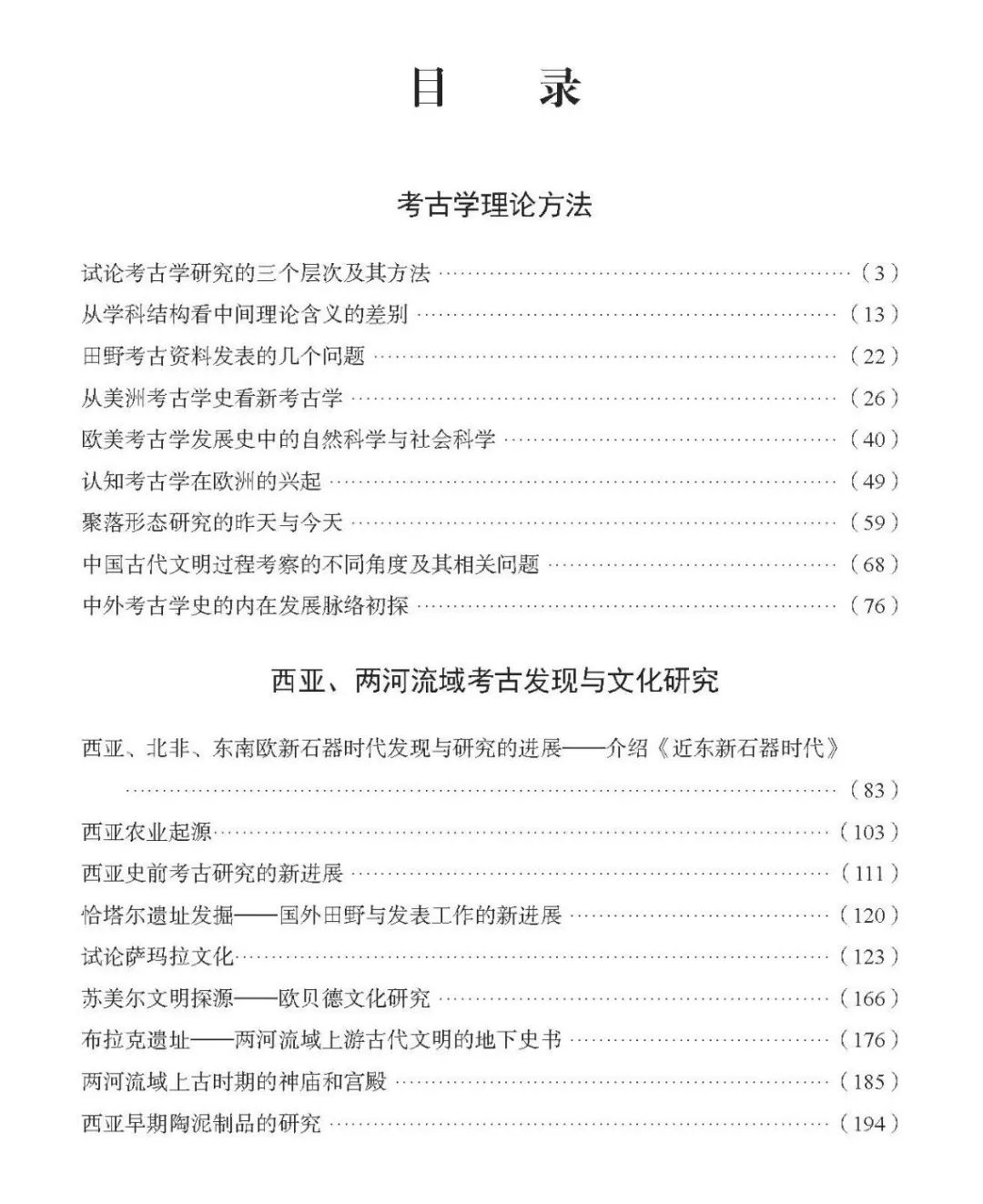

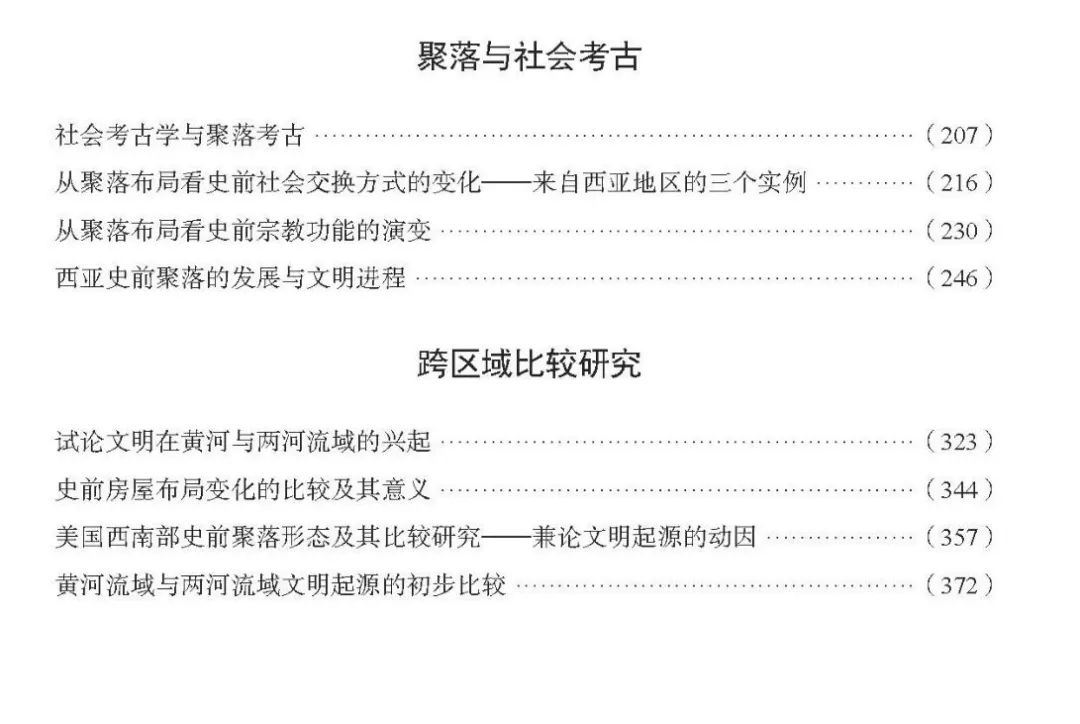

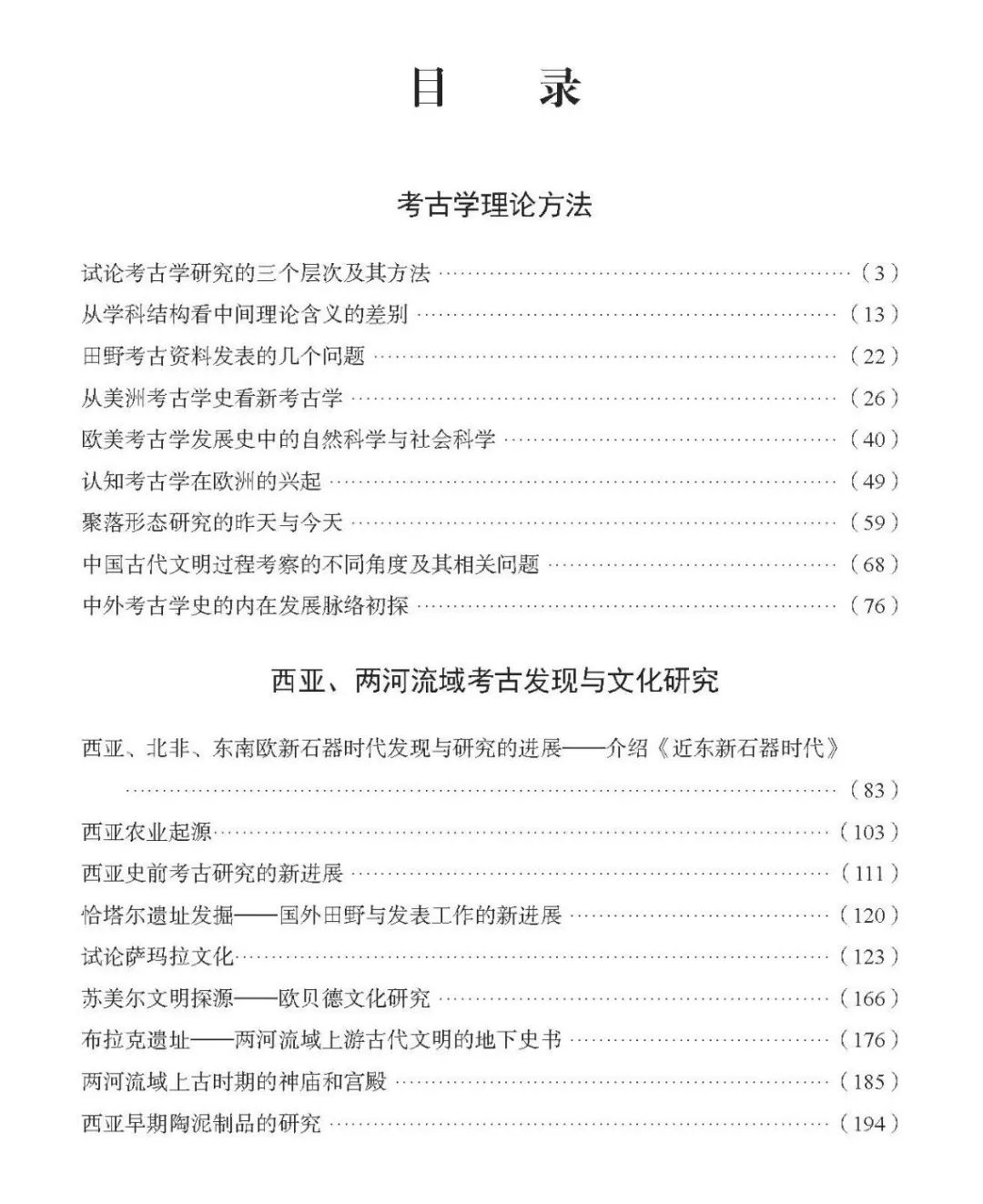

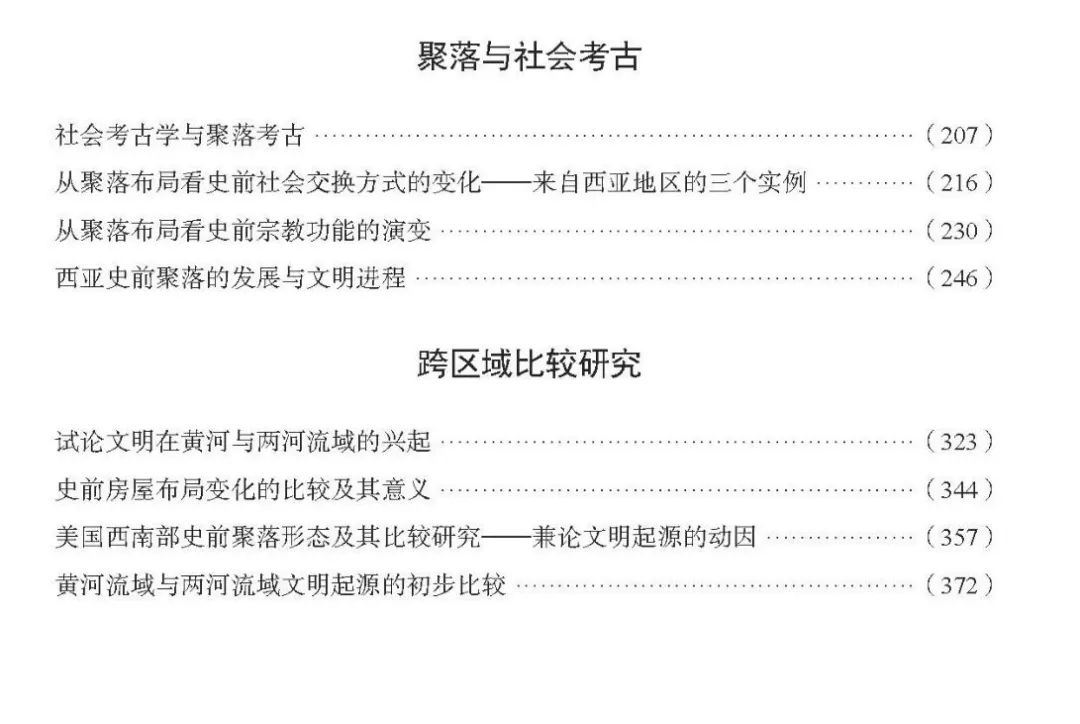

摘要: 本书收集了作者从事考古教学与科研工作以来全部关于西亚、两河流域史前时代,以及关于考古学史和理论方法的论文。本书分为四个部分:第一部分是对考古学史和理论方法对认识与反思,从宏观上对国内外考古学研究的过去、现在和未来进行理解;第二部分是对西亚、两河流域考古发现进行评介,并针对其中有待深入的基础问题,用中国考古学擅长的类型学和区系类型 ...

外国考古学及理论方法论文集原创 杨建华 赛博古 2025年07月08日 07:22 北京自1981年师从张忠培先生和林志纯先生学习西亚考古到现在已经42个年头了,其间出版了《两河流域史前时代》和《两河流域:从农业村落走向城邦国家》这两本书,但是还有一些散落的文章,尤其是学习外国考古和讲授外国考古学史以后对考古学理论、方法和考古科发展的一些思考。前些天听我的学生说,没有想到我在十几年前写过美国西南部史前考古的文章,这句话萌发了我把这些文章集在一起的想法。

首先,这些文章代表了中国考古学者对国外考古初步研究的成果,尽管外国考古在中国只是刚刚开始,这些文章现在看来还嫌青涩,似乎可以攒出一部集子来,供学界同仁交流参考、批评指正。我还记得林沄先生于1994年在我的《两河流域史前时代》序中说我“常年孜孜不倦于这门国内罕有人问津的寂寞之学”,这是我头十几年的真实写照。从考古学列为一级学科以来,外国考古受到了重视;而且国家的实力也有可能开始对其他早期文明进行研究,情况有了很大的改变。现在有一些年轻人投身到这个研究领域,但是我的早期很多文章都是知网上查不到的,集在一起会给他们带来很大的便利。

两河流域考古是从亚述和巴比伦向更早的苏美尔推进的,史前时代的研究起步更晚。80年代初国外也很少有经过系统整理和研究而写成的史前史专著,所以我按照中国考古学重构史前史的方法,从期刊发表的原始资料出发来整理西亚和两河流域的资料,经过归纳、综合和抽绎,建立了考古学文化时空框架与文化之间的谱系关系,这使得西亚和两河流域考古多了一种中国考古学的方法。各国学者在研究领域、研究视角以及研究方法上是可以相互借鉴的。我的硕士论文《试论萨玛拉文化》就是对两河流域北部三支彩陶文化在时空上的梳理。在此基础上,我在《两河流域史前时代》一书中又扩展至两河流域南部,从建筑、人像等方面得出了最早的南部居民是来自北部的已经掌握了灌溉技术的萨玛拉文化的结论,他们是两河流域最早的苏美尔文明的祖先。以上这些研究基本上建立了两河流域史前时代的时空框架,是一种文化史的研究。

在两河流域时空框架的基础上,我开始转向社会史的研究,对农业起源、中石器阶段的发现以及陶泥制品等方面进行了专题研究。从我涉足两河流域的学习和研究以来,这一地区战乱不断,新的发现非常有限,但是出现了对这些材料的系统研究。结合这些成果,我开始了对聚落专题的研究。西亚和两河流域的建筑材料是泥砖,建在平地上。当建筑破旧以后就在原地被推平,在上面继续盖新的建筑,最后居住址就成为高于地表的土墩。所以西亚的居住址非常容易发现,而且保存大多完好,有丰富的居址布局的平面图,房屋建筑方面的资料也非常丰富。所以我从聚落的视角对两河流域的聚落所反映的社会组织、交换方式以及宗教功能等方面进行了探讨。为了更深入地认识两河流域的房屋布局变化,选取了黄河流域、美国西南部以及日本等地的史前房屋进行了比较,认为两河流域进入国家的道路经历了城市革命和从血缘到地缘的转变。做这些研究的一个目的,就是把中国的史前时代和文明起源研究放在一个更大的环境(context)里,去认识它的独特型和价值。只在中国的范围内很难了解到中国的独特性,因为这是需要比较才能得出来的。对于大型建筑的研究,我揭示了神庙建筑从欧贝德文化时期的发展演变,历经乌鲁克文化时期和原始文字时期。到了早王朝Ⅱ期,宫殿成为更宏伟的建筑。这从建筑的角度说明了两河流域由神权到王权的转变。

在西亚和两河流域考古研究中,我有意识地寻找与中国考古的互补性。例如中国在聚落和房屋方面的资料很有限,但是墓葬方面非常丰富。所以两河流域聚落与建筑的研究对于中国文明起源的研究有很重要的借鉴意义。在研究两河流域宗教建筑的特点时,我发现了毁器、用火以及铺垫洁净的泥土和细沙的特点,分析了山西太谷县的白燕遗址2号房屋的性质,提出考古资料发表中应该注意的问题,这些都需要在考古发掘中对这些细节的观察。对两河流域文明起源研究在建立的社会参数与考古学证据之间关系的探讨,也是为中国文明起源提供更广的视角。

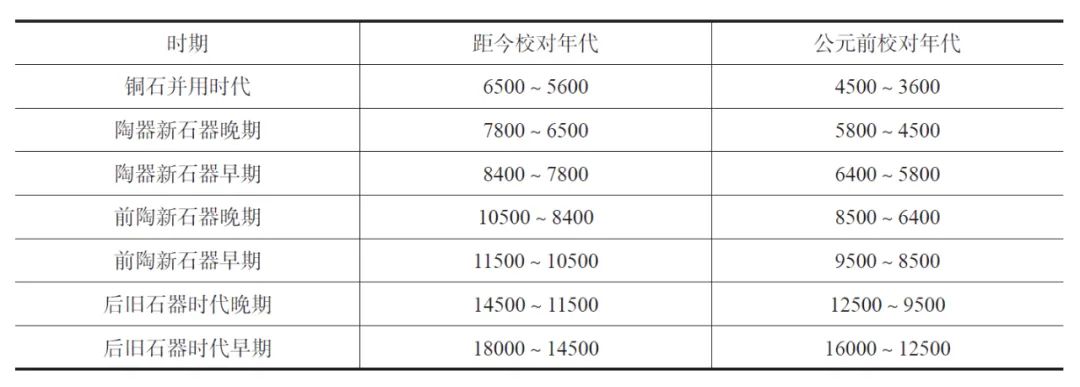

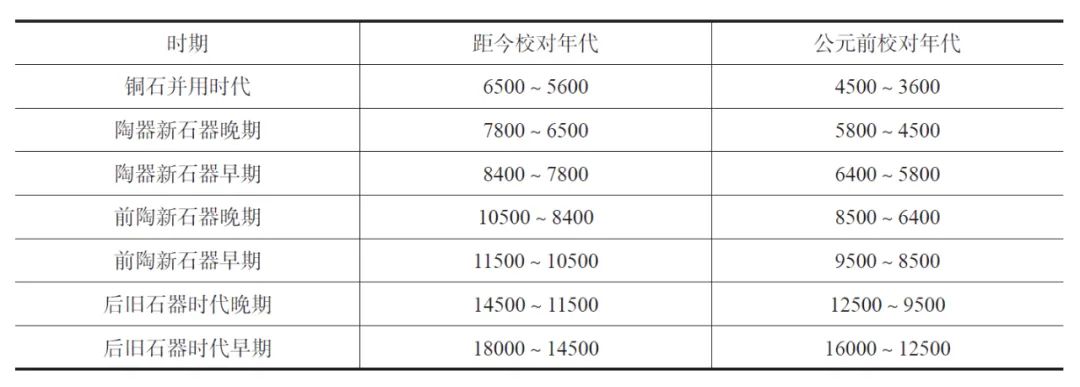

有些文章是几十年前写的,现在的新资料和新的测年方法使得很多研究建立在新的基础上了。为了解决忠实于原文和当时的认识不给读者带来误会这对矛盾,本论文集编辑的原则是尽量不在原文上做修改(除非是笔误),需要说明现在新的观点就用页下注来表示。其中最大的变化是碳-14定年结果,由于后来使用了树轮校对年代,原有的碳-14数据都要往前提,年代越久远提的越早。所以在不同论文中涉及的同一个遗址,年代是不一致的,例如恰塔尔遗址。所以在这里,我把目前达成共识的碳-14数据整理如下:

西亚地区年代最为完整和详尽的是黎凡特地区的年代体系,其他地区的年代也都是比照这一地区的。

对于两河流域的数据我们选择了发表时间较为晚近的、比较系统的观点,即著名考古学家诺曼·约斐在2005年由剑桥大学出版社出版的《远古国家:最早的城邦、国家和文明的进化》中使用的两河流域史前绝对年代:

人类在两河流域最早的定居公元前7000年前

哈孙纳时期公元前7100~前6600年

萨玛拉时期公元前7000~前6300年

哈拉夫时期公元前6400~前5500年

欧贝德时期公元前6500~前4000年

乌鲁克时期公元前4000~前3100年

捷姆迭特·那瑟尔时期公元前3100~前2800年

早王朝时期公元前2800~前2350年

其次是遗址等专有名词的翻译以现在通行的为主,全部进行了统一。

这些论文如果按照发表年代排列,可以看出对某些问题的认识有一个不断深化的过程,主要是随着发现的增多而发生的改变。例如哈拉夫文化中的圆形房屋和方形房屋,当时认为是圆形向方形发展,现在看两种房屋是并行的。还有一些认识是有超前意识的,对于两河南部最早的欧贝德文化的来源,我当时就认为是从萨玛拉第三期晚段开始向南传播,而不是萨玛拉结束以后发展成欧贝德文化。后来发现了早于欧贝德文化Ⅰ期的遗存,即欧贝德0期,证实了我的推测。在两河流域和黄河流域史前发展模式比较中,我对庙底沟文化以彩陶为代表的大传播对中国后来的影响和现在的共识不谋而合。

需要说明的是,论文的有些观点,在我后来的《两河流域:从农业村落走向城邦国家》一书中都有所体现。但是论文就某一专题有完整的论证,论据也更加充分。而在书中只说了一个结论,没有深入的比较和对来龙去脉的分析。如果通读论文集会发现,有些布局图在不同文章中出现,这是因为一个好的聚落资料,既可以从微观角度探讨社会交换方式和宗教功能演变,又可以从宏观角度梳理社会结构的发展演变。

在研究外国考古的实践中,也促使我对考古学史、考古学理论与方法的思考。在研究外国考古学史的过程中,我发现美洲考古学的发展过程反映了学科自身发展的规律:基础研究是从时间和空间两个维度建立的考古学文化的年代序列;中层研究是三维的社会形态的重建,这是从文化史向社会史的转变;高层研究是对历史发展过程的探索。这是我对考古学研究的三个层次以及它们的方法的认识。在我整个考古研究的实践中,我都是按照这三个层次来进行的,从而使我的研究不仅仅停留在物质层面上,即要透物见人;也使宏观研究建立在扎实的微观基础上。另外我还介绍了国外当时新出现的新考古学、中层理论、认知考古以及聚落考古等,虽然现在很多已经时过境迁了,而且现在很多的成果都远远超出了介绍的层次,是比较深入的研究了。但是这些文章要放到当时的环境中看,从历史主义的角度可以看出,这些都是我国改革开放初期刚刚介绍外国考古的一段经历,了解过去对于我们理解现在是非常重要的。

本文由 赵越 蔡鸿博 摘编自 杨建华 著《外国考古学及理论方法论文集》之《自序》。内容有删节、调整。

(审核:孙莉)

978-7-03-082135-5

定价:268.00元

本书收集了作者从事考古教学与科研工作以来全部关于西亚、两河流域史前时代,以及关于考古学史和理论方法的论文。本书分为四个部分:第一部分是对考古学史和理论方法对认识与反思,从宏观上对国内外考古学研究的过去、现在和未来进行理解;第二部分是对西亚、两河流域考古发现进行评介,并针对其中有待深入的基础问题,用中国考古学擅长的类型学和区系类型方法进行研究;第三部分是运用聚落考古与社会考古等欧美考古学前沿方法,对西亚、两河流域的考古资料进行个案分析,并对其背后的文化、社会发展情况进行整合研究;第四部分是在全球视野下开展的比较文明研究,主要聚焦于两河流域文明和以黄河流域为代表的中国文明各自的形成过程与具体形态,另外还涉及美国西南部印第安人和日本绳文时代史前时代考古的研究成果。

首先,这些文章代表了中国考古学者对国外考古初步研究的成果,尽管外国考古在中国只是刚刚开始,这些文章现在看来还嫌青涩,似乎可以攒出一部集子来,供学界同仁交流参考、批评指正。我还记得林沄先生于1994年在我的《两河流域史前时代》序中说我“常年孜孜不倦于这门国内罕有人问津的寂寞之学”,这是我头十几年的真实写照。从考古学列为一级学科以来,外国考古受到了重视;而且国家的实力也有可能开始对其他早期文明进行研究,情况有了很大的改变。现在有一些年轻人投身到这个研究领域,但是我的早期很多文章都是知网上查不到的,集在一起会给他们带来很大的便利。

两河流域考古是从亚述和巴比伦向更早的苏美尔推进的,史前时代的研究起步更晚。80年代初国外也很少有经过系统整理和研究而写成的史前史专著,所以我按照中国考古学重构史前史的方法,从期刊发表的原始资料出发来整理西亚和两河流域的资料,经过归纳、综合和抽绎,建立了考古学文化时空框架与文化之间的谱系关系,这使得西亚和两河流域考古多了一种中国考古学的方法。各国学者在研究领域、研究视角以及研究方法上是可以相互借鉴的。我的硕士论文《试论萨玛拉文化》就是对两河流域北部三支彩陶文化在时空上的梳理。在此基础上,我在《两河流域史前时代》一书中又扩展至两河流域南部,从建筑、人像等方面得出了最早的南部居民是来自北部的已经掌握了灌溉技术的萨玛拉文化的结论,他们是两河流域最早的苏美尔文明的祖先。以上这些研究基本上建立了两河流域史前时代的时空框架,是一种文化史的研究。

在两河流域时空框架的基础上,我开始转向社会史的研究,对农业起源、中石器阶段的发现以及陶泥制品等方面进行了专题研究。从我涉足两河流域的学习和研究以来,这一地区战乱不断,新的发现非常有限,但是出现了对这些材料的系统研究。结合这些成果,我开始了对聚落专题的研究。西亚和两河流域的建筑材料是泥砖,建在平地上。当建筑破旧以后就在原地被推平,在上面继续盖新的建筑,最后居住址就成为高于地表的土墩。所以西亚的居住址非常容易发现,而且保存大多完好,有丰富的居址布局的平面图,房屋建筑方面的资料也非常丰富。所以我从聚落的视角对两河流域的聚落所反映的社会组织、交换方式以及宗教功能等方面进行了探讨。为了更深入地认识两河流域的房屋布局变化,选取了黄河流域、美国西南部以及日本等地的史前房屋进行了比较,认为两河流域进入国家的道路经历了城市革命和从血缘到地缘的转变。做这些研究的一个目的,就是把中国的史前时代和文明起源研究放在一个更大的环境(context)里,去认识它的独特型和价值。只在中国的范围内很难了解到中国的独特性,因为这是需要比较才能得出来的。对于大型建筑的研究,我揭示了神庙建筑从欧贝德文化时期的发展演变,历经乌鲁克文化时期和原始文字时期。到了早王朝Ⅱ期,宫殿成为更宏伟的建筑。这从建筑的角度说明了两河流域由神权到王权的转变。

在西亚和两河流域考古研究中,我有意识地寻找与中国考古的互补性。例如中国在聚落和房屋方面的资料很有限,但是墓葬方面非常丰富。所以两河流域聚落与建筑的研究对于中国文明起源的研究有很重要的借鉴意义。在研究两河流域宗教建筑的特点时,我发现了毁器、用火以及铺垫洁净的泥土和细沙的特点,分析了山西太谷县的白燕遗址2号房屋的性质,提出考古资料发表中应该注意的问题,这些都需要在考古发掘中对这些细节的观察。对两河流域文明起源研究在建立的社会参数与考古学证据之间关系的探讨,也是为中国文明起源提供更广的视角。

有些文章是几十年前写的,现在的新资料和新的测年方法使得很多研究建立在新的基础上了。为了解决忠实于原文和当时的认识不给读者带来误会这对矛盾,本论文集编辑的原则是尽量不在原文上做修改(除非是笔误),需要说明现在新的观点就用页下注来表示。其中最大的变化是碳-14定年结果,由于后来使用了树轮校对年代,原有的碳-14数据都要往前提,年代越久远提的越早。所以在不同论文中涉及的同一个遗址,年代是不一致的,例如恰塔尔遗址。所以在这里,我把目前达成共识的碳-14数据整理如下:

西亚地区年代最为完整和详尽的是黎凡特地区的年代体系,其他地区的年代也都是比照这一地区的。

对于两河流域的数据我们选择了发表时间较为晚近的、比较系统的观点,即著名考古学家诺曼·约斐在2005年由剑桥大学出版社出版的《远古国家:最早的城邦、国家和文明的进化》中使用的两河流域史前绝对年代:

人类在两河流域最早的定居公元前7000年前

哈孙纳时期公元前7100~前6600年

萨玛拉时期公元前7000~前6300年

哈拉夫时期公元前6400~前5500年

欧贝德时期公元前6500~前4000年

乌鲁克时期公元前4000~前3100年

捷姆迭特·那瑟尔时期公元前3100~前2800年

早王朝时期公元前2800~前2350年

其次是遗址等专有名词的翻译以现在通行的为主,全部进行了统一。

这些论文如果按照发表年代排列,可以看出对某些问题的认识有一个不断深化的过程,主要是随着发现的增多而发生的改变。例如哈拉夫文化中的圆形房屋和方形房屋,当时认为是圆形向方形发展,现在看两种房屋是并行的。还有一些认识是有超前意识的,对于两河南部最早的欧贝德文化的来源,我当时就认为是从萨玛拉第三期晚段开始向南传播,而不是萨玛拉结束以后发展成欧贝德文化。后来发现了早于欧贝德文化Ⅰ期的遗存,即欧贝德0期,证实了我的推测。在两河流域和黄河流域史前发展模式比较中,我对庙底沟文化以彩陶为代表的大传播对中国后来的影响和现在的共识不谋而合。

需要说明的是,论文的有些观点,在我后来的《两河流域:从农业村落走向城邦国家》一书中都有所体现。但是论文就某一专题有完整的论证,论据也更加充分。而在书中只说了一个结论,没有深入的比较和对来龙去脉的分析。如果通读论文集会发现,有些布局图在不同文章中出现,这是因为一个好的聚落资料,既可以从微观角度探讨社会交换方式和宗教功能演变,又可以从宏观角度梳理社会结构的发展演变。

在研究外国考古的实践中,也促使我对考古学史、考古学理论与方法的思考。在研究外国考古学史的过程中,我发现美洲考古学的发展过程反映了学科自身发展的规律:基础研究是从时间和空间两个维度建立的考古学文化的年代序列;中层研究是三维的社会形态的重建,这是从文化史向社会史的转变;高层研究是对历史发展过程的探索。这是我对考古学研究的三个层次以及它们的方法的认识。在我整个考古研究的实践中,我都是按照这三个层次来进行的,从而使我的研究不仅仅停留在物质层面上,即要透物见人;也使宏观研究建立在扎实的微观基础上。另外我还介绍了国外当时新出现的新考古学、中层理论、认知考古以及聚落考古等,虽然现在很多已经时过境迁了,而且现在很多的成果都远远超出了介绍的层次,是比较深入的研究了。但是这些文章要放到当时的环境中看,从历史主义的角度可以看出,这些都是我国改革开放初期刚刚介绍外国考古的一段经历,了解过去对于我们理解现在是非常重要的。

本文由 赵越 蔡鸿博 摘编自 杨建华 著《外国考古学及理论方法论文集》之《自序》。内容有删节、调整。

(审核:孙莉)

978-7-03-082135-5

定价:268.00元

本书收集了作者从事考古教学与科研工作以来全部关于西亚、两河流域史前时代,以及关于考古学史和理论方法的论文。本书分为四个部分:第一部分是对考古学史和理论方法对认识与反思,从宏观上对国内外考古学研究的过去、现在和未来进行理解;第二部分是对西亚、两河流域考古发现进行评介,并针对其中有待深入的基础问题,用中国考古学擅长的类型学和区系类型方法进行研究;第三部分是运用聚落考古与社会考古等欧美考古学前沿方法,对西亚、两河流域的考古资料进行个案分析,并对其背后的文化、社会发展情况进行整合研究;第四部分是在全球视野下开展的比较文明研究,主要聚焦于两河流域文明和以黄河流域为代表的中国文明各自的形成过程与具体形态,另外还涉及美国西南部印第安人和日本绳文时代史前时代考古的研究成果。