书籍资料库

广元千佛崖莲花洞考古报告

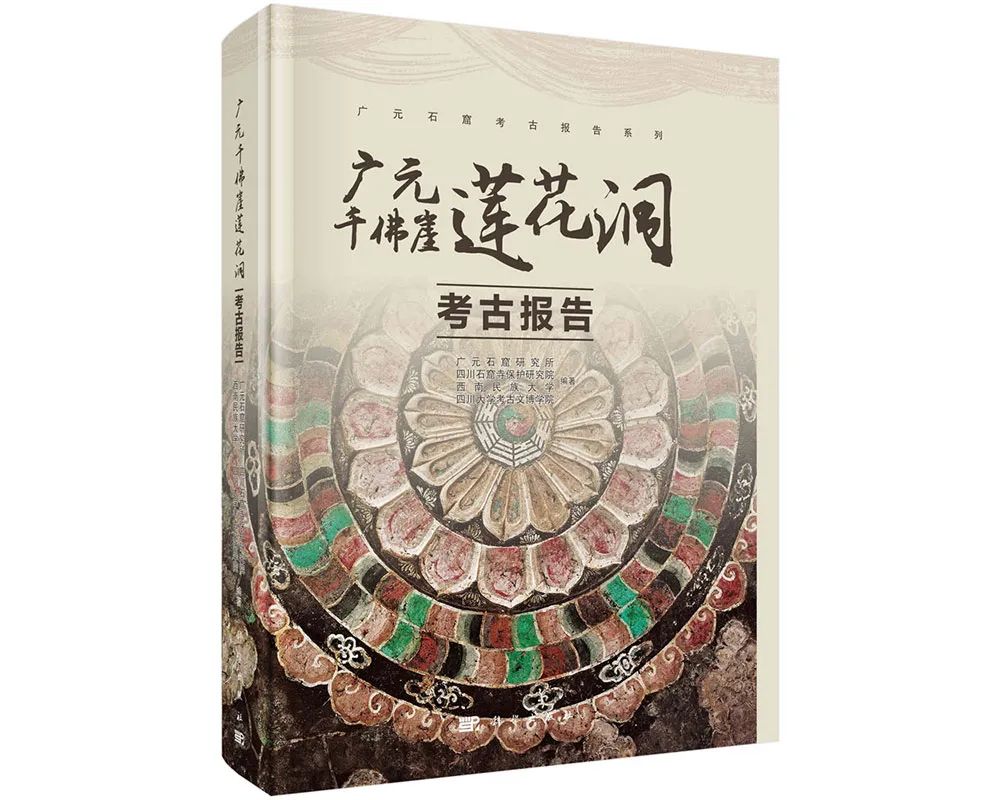

摘要: 本书是“广元石窟考古报告系列”的首部成果,书中全面系统地记录了广元千佛崖摩崖造像莲花洞(第535号窟)的基本概况,正壁、北壁、南壁三大龛造像,以及补凿的99个小龛的相对位置、时代、形、保存状况、造像内容、装彩等情况,对洞窟内早期遗迹进行了识,从而推断莲花洞开凿于北魏晚期、改凿于唐武周时期。本书可供考古学、宗教学及美术史等领域的专家学者 ...

凝聚三代人心愿、历时二十余年,广元石窟的第一本考古报告出版考古 2025年07月20日 09:07 湖北

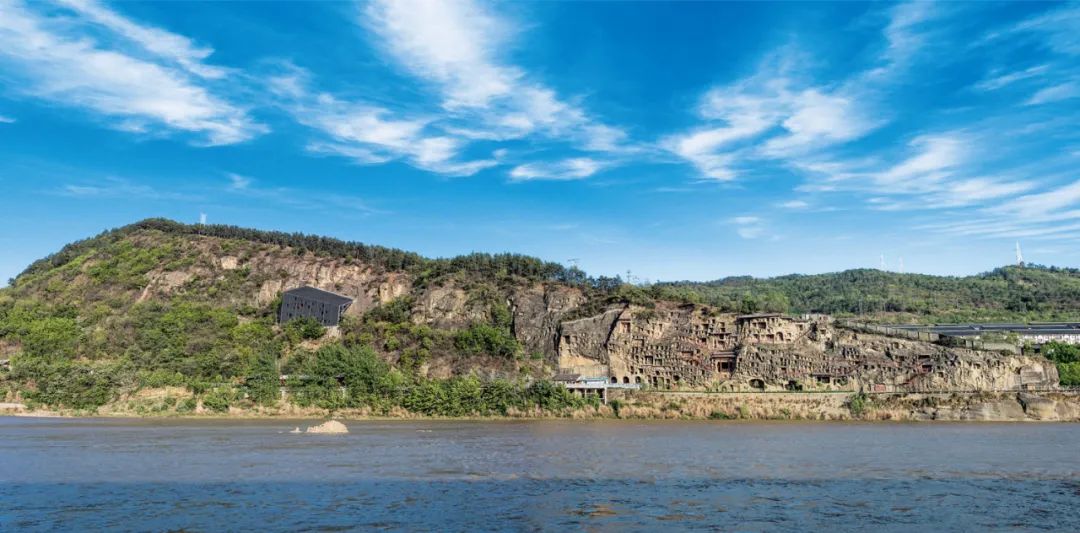

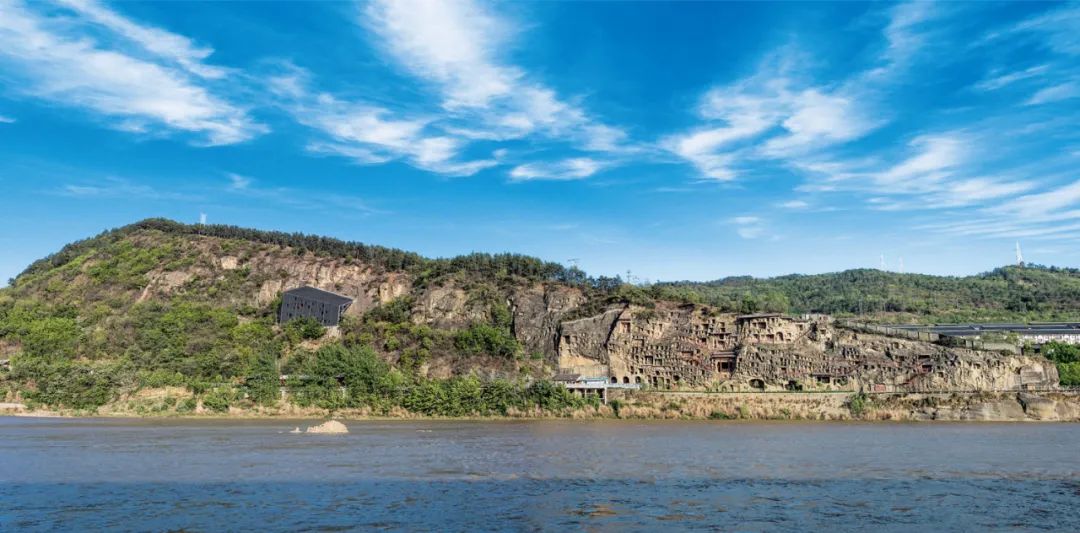

▲ 千佛崖摩崖造像全景图(西北—东南)

川渝地区的佛教艺术萌芽于汉代,最早的石窟开凿于蜀道古金牛道旁的广元千佛崖和皇泽寺,它们从中原地区传入,是佛教中国化、地方化最好的诠释。

“

莲花洞是蜀道上最早、打破关系最复杂的洞窟。

”

莲花洞位于广元城北嘉陵江畔金牛道旁,是北魏占领广元时期开凿的。洞窟保持了北魏龙门石窟的基本特点,穹隆顶,有少许前壁,窟顶有朵硕大的莲花,与龙门莲花洞一样,其也因此被称为“莲花洞”。窟内立有三尊大像,大像前面有宽广的空间,可以被称为“石窟寺”。其左右两侧有第726窟和第226窟两个同期的北朝洞窟,分别被称为“大佛窟”和“三圣堂”,它们与莲花洞是千佛崖蜀道上最早的三个洞窟。位于千佛崖下游城西皇泽寺的第15窟等与它们同时。

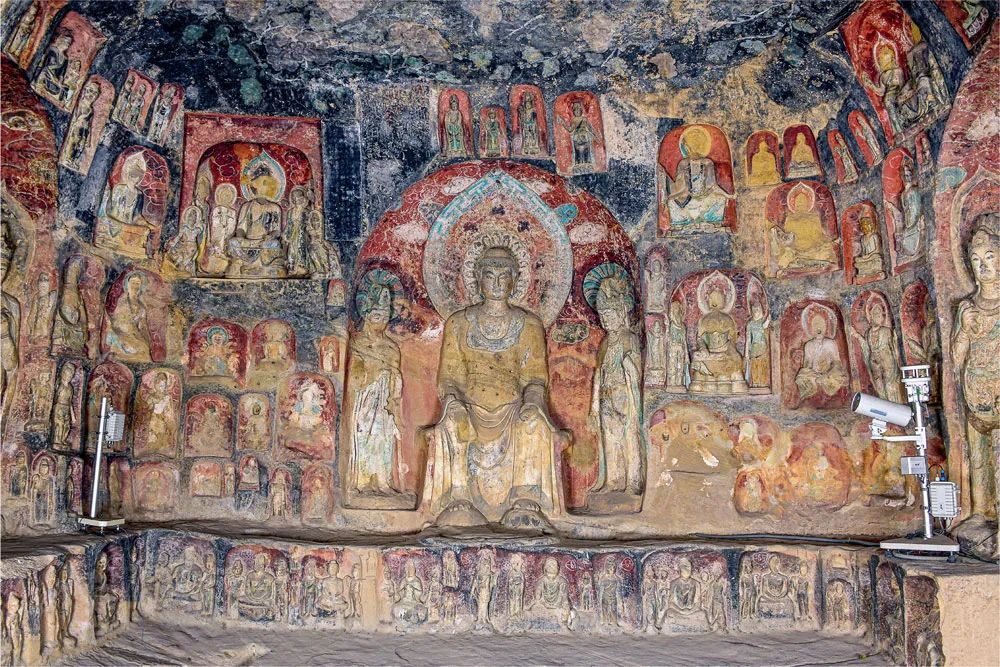

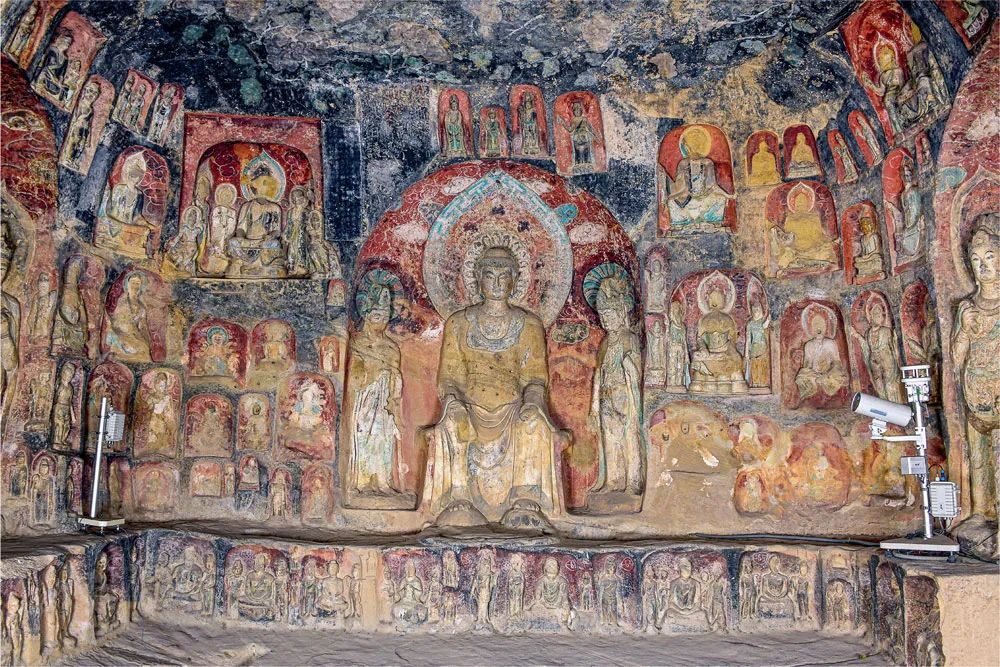

第535窟正壁(西北—东南)

第535窟北壁北魏遗迹全景(西南—东北)

第535窟正壁大龛全景(西北—东南)

从石窟所在位置观察,千佛崖的第226窟为三壁三龛式,虽有窟形,但其内部空间较小,不能满足“寺”的全部功能,已经不能称作“寺”了。第726窟与第535窟两个洞窟大致并列,洞窟内有足够的活动空间,是同等级的北朝“石窟寺”。千佛崖第726窟为大像窟,造一佛二菩萨三尊大像,后期改造相对较少。第535号窟(莲花洞)在唐代武周时期造像被改刻、空间被拓展,以至于长期以来被误认为是唐代石窟,窟内关系复杂;同时,它也是广元千佛崖本体保护工程的试点洞窟,保护工程开展过程中的考古学观察与记录更完善。因此,我们选择了莲花洞作为广元千佛崖考古报告的开始。

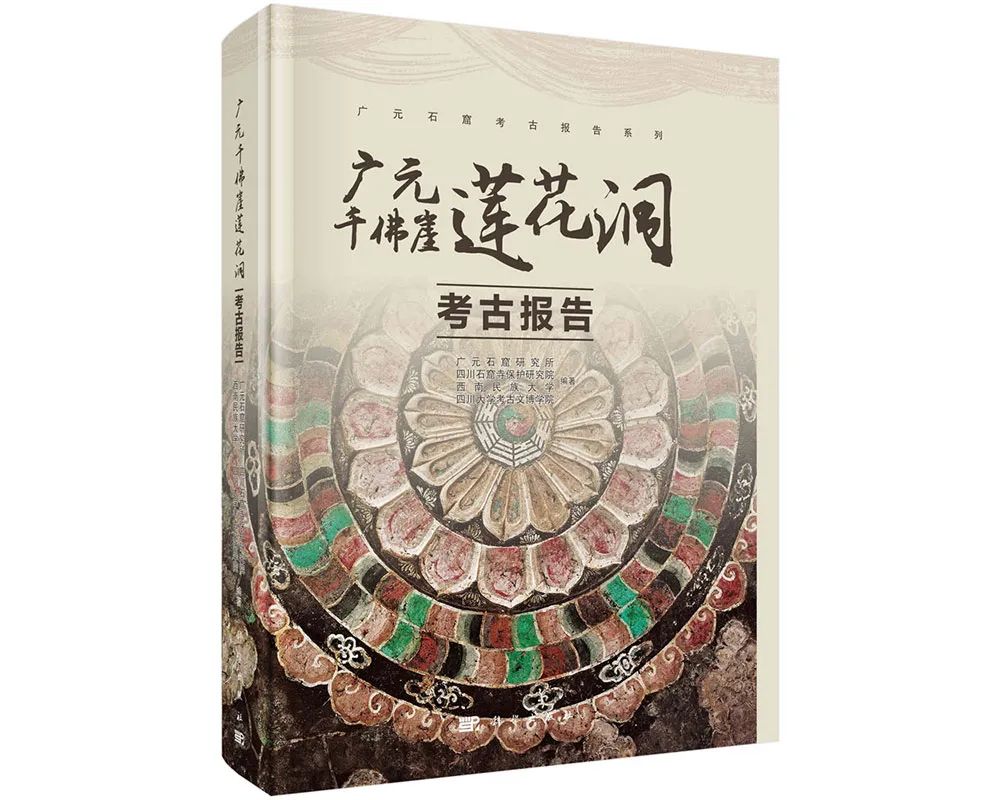

广元千佛崖莲花洞考古报告

广元石窟研究所等编著

北京:科学出版社,2025.5

ISBN978-7-03-081986-4

责任编辑:柴丽丽

《广元千佛崖莲花洞考古报告》是“广元石窟考古报告系列”的首部成果,书中全面系统地记录了广元千佛崖摩崖造像莲花洞(第535号窟)的基本概况,正壁、北壁、南壁三大龛造像,以及补凿的99个小龛的相对位置、时代、形、保存状况、造像内容、装彩等情况,对洞窟内早期遗迹进行了辨识,从而推断莲花洞开凿于北魏晚期、改凿于唐武周时期。

“

这本报告是三代人的心愿,历时越二十年。

”

2000年夏天,我们对广元千佛崖摩崖造像开始调查时,北京大学马世长、李崇峰两位教授便提出要按照考古报告规范的要求开展工作。时任北京大学考古文博学院副院长的孙华先生促成了这次调查。对石窟寺知之甚少的我们以为能够完成许多石窟寺考古报告,川北只是开始,而广元只是川北的一部分。

雄心勃勃的我们在北京大学老师们的指导下,成都市文物考古研究所、巴中市文物管理所、广元市文物管理所的支持下,开启了考古工作。我(雷玉华)和当时北京大学的博士生姚崇新先生从巴中开始,简单了解巴中石窟的情况后,他前往广元与王剑平汇合,全面调查广元地区,我则留在巴中与程崇勋先生全面调查巴中地区。半年后,我又前往广元千佛崖与他俩汇合。二十五年过去了,我们的调查仅是在多年之后出版了几处石窟的内容总录,调查成果使我和姚崇新先生各自完成了自己的博士论文。调查过程中,也逐渐明白,对于川北石窟的考古报告,我们其实已经无能为力,其中最大的拦路虎就是绘图。

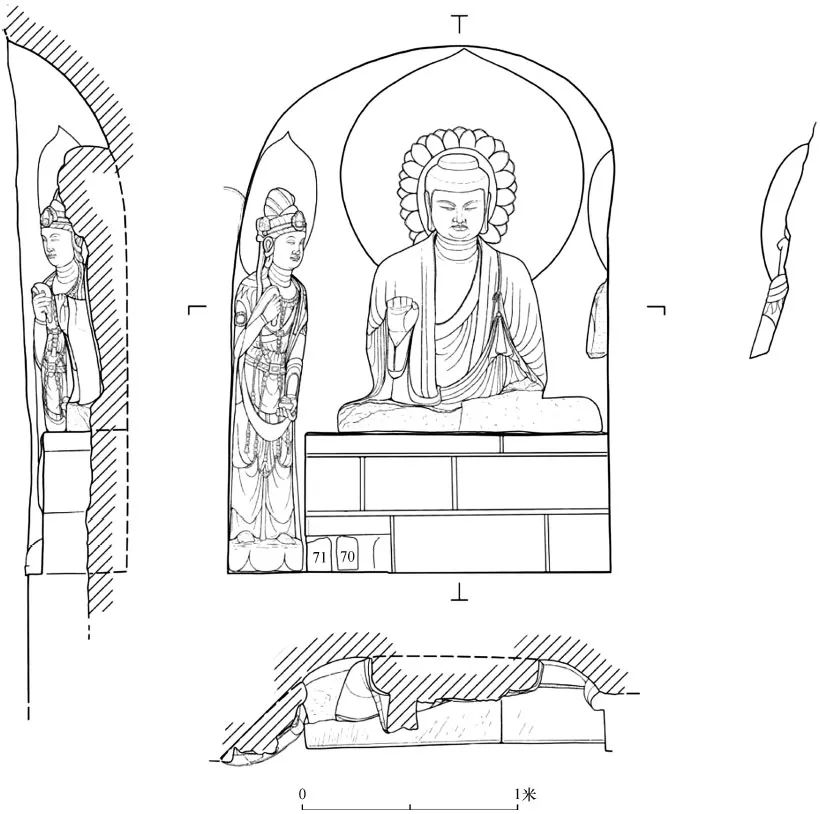

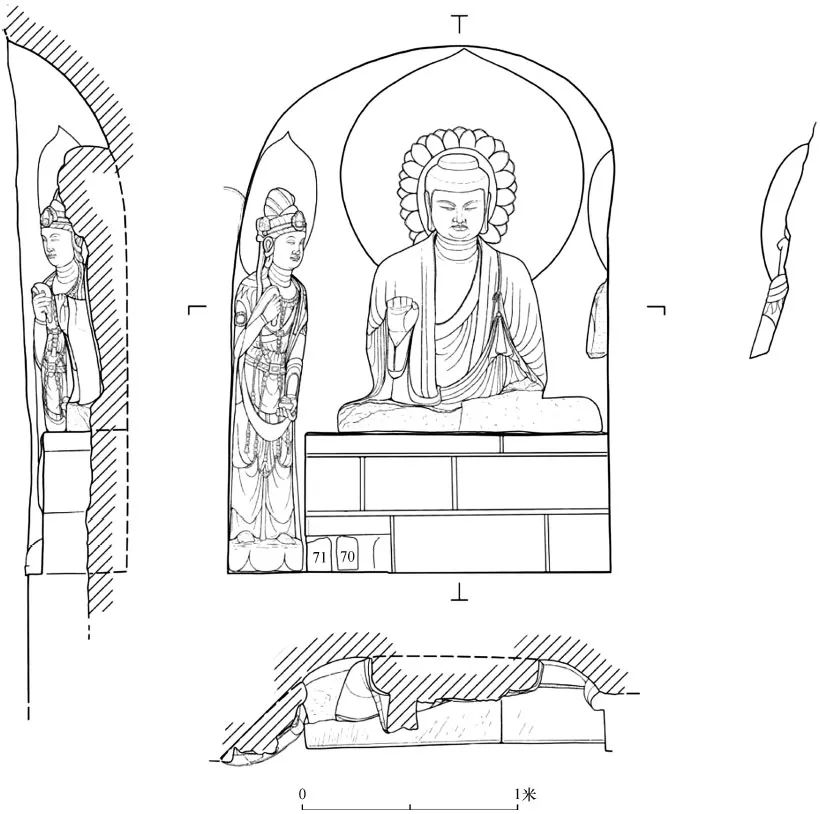

▲ 第535窟南壁大龛正、剖视图

几年之后,三维扫描技术开始在石窟寺绘图中应用,我们又看到了希望,又开始了各种尝试。很快就发现靠机器绘制不出合格的考古线图,最主要的原因是买不起机器,也支付不起屡败屡试的成本。请有机器的公司来绘制也不容易,对基层文物单位来说费用昂贵,而且跨专业的磨合甚为艰难。十几年的折腾,最终没有绘制出合格的石窟寺考古线图。

幸运的是,随着社会经济的发展,国家进一步加强了对文化遗产保护利用的力度,同时绘图技术也有了极大提高,并因2021年以来国家文物局的两次石窟寺考古培训班而得到普及应用,我们这本报告也最终得以完成。虽然倡导完成石窟寺考古报告的北京大学教授宿白先生于2018年离开了我们,教导我们如何做好石窟寺考古报告田野记录的马世长老师也早已仙去,但四川石窟寺考古报告能够在我们及后来的年轻人手中逐渐完成,他们也一定很欣慰。

莲花洞考古工作组织分工

工作组分为考古调查组和报告编写组。考古调查组由广元石窟研究所王剑平、舒灵扬, 四川省文物考古研究院(四川石窟寺保护研究院)王婷、李凯,西南民族大学雷玉华,四川大学考古文博学院张亮、李芮等人组成。报告编写组由广元石窟研究所王剑平、舒灵扬、杨星和刘蕊,西南民族大学雷玉华、侯文嫣,四川大学考古文博学院张亮等人组成。四川大学考古文博学院杨潇,北京联合大学应用文理学院曲傲雪等人不同程度地参与到了考古报告编写的各阶段之中,在编写组和参与者的共同努力下,考古报告编写工作得以如期完成。

这是广元石窟的第一本考古报告,也是对国家文物局《中国石窟寺考古中长期计划(2021—2035年)》《石窟寺考古报告编写体例指南》的贯彻落实。由于没有地下考古发掘资料,虽然与“全要素”考古还有距离,但在编写过程中,我们尽量将其置于中国南方石窟的时空关系中来认识相关问题,尽量在现有条件下进行“全要素”记录。随着工作的进展,只有像莲花洞一样的更多点位的考古资料陆续刊布,“全要素”认识、解读中国南方石窟寺才能够逐步实现。

本文摘编自《广元千佛崖莲花洞考古报告》(广元石窟研究所等编著. 北京:科学出版社,2025.5)一书“前言”“第一章 绪 论”,有删减调整,标题为编者所加。

![]()

![]()

ISBN978-7-03-081986-4

本书是“广元石窟考古报告系列”的首部成果,书中全面系统地记录了广元千佛崖摩崖造像莲花洞(第535号窟)的基本概况,正壁、北壁、南壁三大龛造像,以及补凿的99个小龛的相对位置、时代、形、保存状况、造像内容、装彩等情况,对洞窟内早期遗迹进行了识,从而推断莲花洞开凿于北魏晚期、改凿于唐武周时期。

本书可供考古学、宗教学及美术史等领域的专家学者以及大专院校相关专业师生参考、阅读。

▲ 千佛崖摩崖造像全景图(西北—东南)

川渝地区的佛教艺术萌芽于汉代,最早的石窟开凿于蜀道古金牛道旁的广元千佛崖和皇泽寺,它们从中原地区传入,是佛教中国化、地方化最好的诠释。

“

莲花洞是蜀道上最早、打破关系最复杂的洞窟。

”

莲花洞位于广元城北嘉陵江畔金牛道旁,是北魏占领广元时期开凿的。洞窟保持了北魏龙门石窟的基本特点,穹隆顶,有少许前壁,窟顶有朵硕大的莲花,与龙门莲花洞一样,其也因此被称为“莲花洞”。窟内立有三尊大像,大像前面有宽广的空间,可以被称为“石窟寺”。其左右两侧有第726窟和第226窟两个同期的北朝洞窟,分别被称为“大佛窟”和“三圣堂”,它们与莲花洞是千佛崖蜀道上最早的三个洞窟。位于千佛崖下游城西皇泽寺的第15窟等与它们同时。

第535窟正壁(西北—东南)

第535窟北壁北魏遗迹全景(西南—东北)

第535窟正壁大龛全景(西北—东南)

从石窟所在位置观察,千佛崖的第226窟为三壁三龛式,虽有窟形,但其内部空间较小,不能满足“寺”的全部功能,已经不能称作“寺”了。第726窟与第535窟两个洞窟大致并列,洞窟内有足够的活动空间,是同等级的北朝“石窟寺”。千佛崖第726窟为大像窟,造一佛二菩萨三尊大像,后期改造相对较少。第535号窟(莲花洞)在唐代武周时期造像被改刻、空间被拓展,以至于长期以来被误认为是唐代石窟,窟内关系复杂;同时,它也是广元千佛崖本体保护工程的试点洞窟,保护工程开展过程中的考古学观察与记录更完善。因此,我们选择了莲花洞作为广元千佛崖考古报告的开始。

广元千佛崖莲花洞考古报告

广元石窟研究所等编著

北京:科学出版社,2025.5

ISBN978-7-03-081986-4

责任编辑:柴丽丽

《广元千佛崖莲花洞考古报告》是“广元石窟考古报告系列”的首部成果,书中全面系统地记录了广元千佛崖摩崖造像莲花洞(第535号窟)的基本概况,正壁、北壁、南壁三大龛造像,以及补凿的99个小龛的相对位置、时代、形、保存状况、造像内容、装彩等情况,对洞窟内早期遗迹进行了辨识,从而推断莲花洞开凿于北魏晚期、改凿于唐武周时期。

“

这本报告是三代人的心愿,历时越二十年。

”

2000年夏天,我们对广元千佛崖摩崖造像开始调查时,北京大学马世长、李崇峰两位教授便提出要按照考古报告规范的要求开展工作。时任北京大学考古文博学院副院长的孙华先生促成了这次调查。对石窟寺知之甚少的我们以为能够完成许多石窟寺考古报告,川北只是开始,而广元只是川北的一部分。

雄心勃勃的我们在北京大学老师们的指导下,成都市文物考古研究所、巴中市文物管理所、广元市文物管理所的支持下,开启了考古工作。我(雷玉华)和当时北京大学的博士生姚崇新先生从巴中开始,简单了解巴中石窟的情况后,他前往广元与王剑平汇合,全面调查广元地区,我则留在巴中与程崇勋先生全面调查巴中地区。半年后,我又前往广元千佛崖与他俩汇合。二十五年过去了,我们的调查仅是在多年之后出版了几处石窟的内容总录,调查成果使我和姚崇新先生各自完成了自己的博士论文。调查过程中,也逐渐明白,对于川北石窟的考古报告,我们其实已经无能为力,其中最大的拦路虎就是绘图。

▲ 第535窟南壁大龛正、剖视图

几年之后,三维扫描技术开始在石窟寺绘图中应用,我们又看到了希望,又开始了各种尝试。很快就发现靠机器绘制不出合格的考古线图,最主要的原因是买不起机器,也支付不起屡败屡试的成本。请有机器的公司来绘制也不容易,对基层文物单位来说费用昂贵,而且跨专业的磨合甚为艰难。十几年的折腾,最终没有绘制出合格的石窟寺考古线图。

幸运的是,随着社会经济的发展,国家进一步加强了对文化遗产保护利用的力度,同时绘图技术也有了极大提高,并因2021年以来国家文物局的两次石窟寺考古培训班而得到普及应用,我们这本报告也最终得以完成。虽然倡导完成石窟寺考古报告的北京大学教授宿白先生于2018年离开了我们,教导我们如何做好石窟寺考古报告田野记录的马世长老师也早已仙去,但四川石窟寺考古报告能够在我们及后来的年轻人手中逐渐完成,他们也一定很欣慰。

莲花洞考古工作组织分工

工作组分为考古调查组和报告编写组。考古调查组由广元石窟研究所王剑平、舒灵扬, 四川省文物考古研究院(四川石窟寺保护研究院)王婷、李凯,西南民族大学雷玉华,四川大学考古文博学院张亮、李芮等人组成。报告编写组由广元石窟研究所王剑平、舒灵扬、杨星和刘蕊,西南民族大学雷玉华、侯文嫣,四川大学考古文博学院张亮等人组成。四川大学考古文博学院杨潇,北京联合大学应用文理学院曲傲雪等人不同程度地参与到了考古报告编写的各阶段之中,在编写组和参与者的共同努力下,考古报告编写工作得以如期完成。

这是广元石窟的第一本考古报告,也是对国家文物局《中国石窟寺考古中长期计划(2021—2035年)》《石窟寺考古报告编写体例指南》的贯彻落实。由于没有地下考古发掘资料,虽然与“全要素”考古还有距离,但在编写过程中,我们尽量将其置于中国南方石窟的时空关系中来认识相关问题,尽量在现有条件下进行“全要素”记录。随着工作的进展,只有像莲花洞一样的更多点位的考古资料陆续刊布,“全要素”认识、解读中国南方石窟寺才能够逐步实现。

本文摘编自《广元千佛崖莲花洞考古报告》(广元石窟研究所等编著. 北京:科学出版社,2025.5)一书“前言”“第一章 绪 论”,有删减调整,标题为编者所加。

ISBN978-7-03-081986-4

本书是“广元石窟考古报告系列”的首部成果,书中全面系统地记录了广元千佛崖摩崖造像莲花洞(第535号窟)的基本概况,正壁、北壁、南壁三大龛造像,以及补凿的99个小龛的相对位置、时代、形、保存状况、造像内容、装彩等情况,对洞窟内早期遗迹进行了识,从而推断莲花洞开凿于北魏晚期、改凿于唐武周时期。

本书可供考古学、宗教学及美术史等领域的专家学者以及大专院校相关专业师生参考、阅读。