书籍资料库

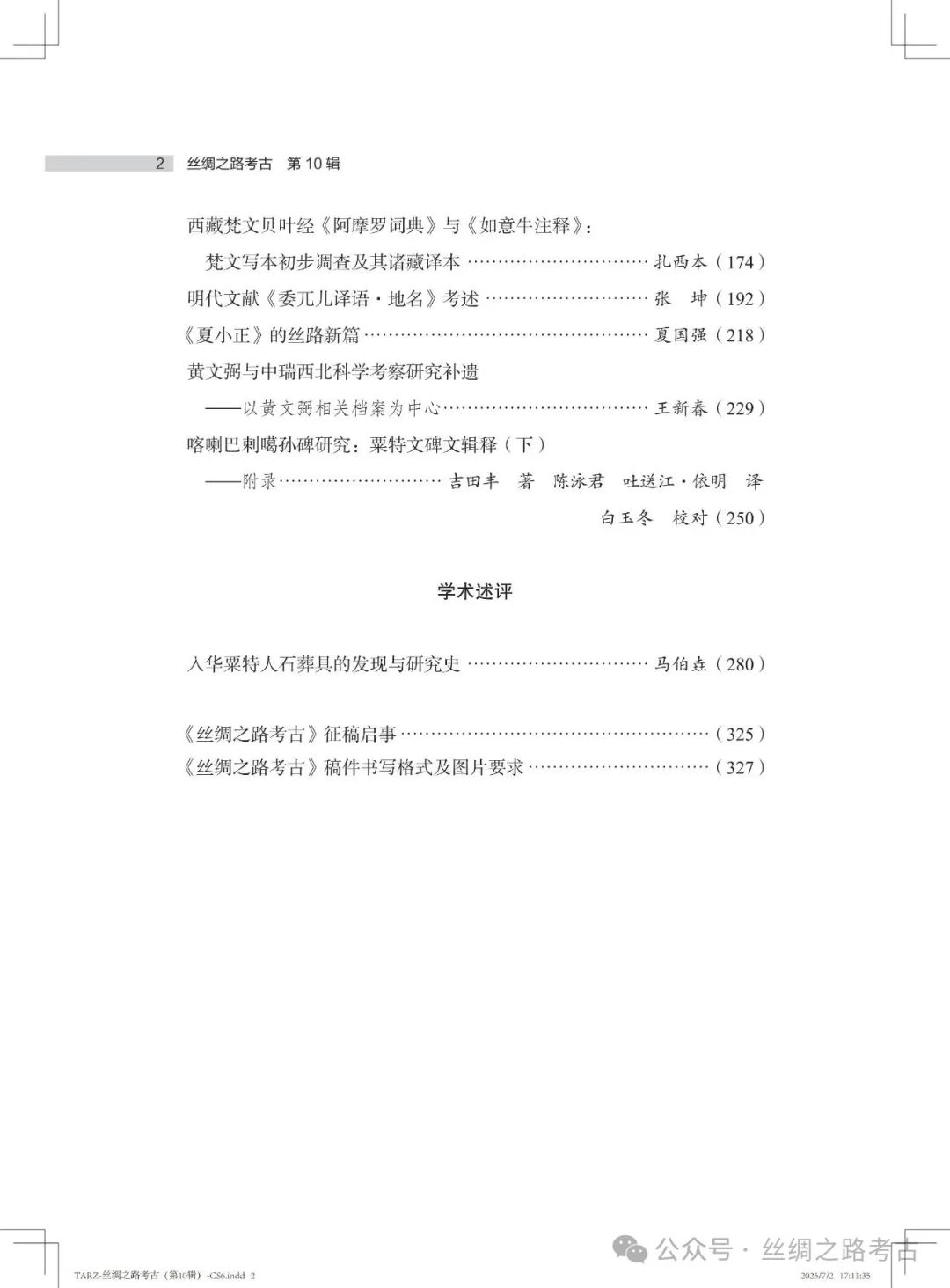

《丝绸之路考古》第10辑目录及内容摘要

摘要: 《丝绸之路考古》第10辑目录及内容摘要原创本刊编辑部丝绸之路考古2025年07月24日 10:31江苏《丝绸之路考古》第10辑目录及内容摘要南京大学考古文物系 新疆维吾尔自治区文物考古研究所|新疆疏附阿克塔拉遗址群2021年度考古发掘简报摘要:2021年7~10月,南京大学考古文物系与新疆维吾尔自治区文物考古研究所联合对阿克塔拉遗址群两处遗址点进行发掘,发现 ...

《丝绸之路考古》第10辑目录及内容摘要原创 本刊编辑部 丝绸之路考古 2025年07月24日 10:31 江苏

《丝绸之路考古》第10辑目录及内容摘要

![]()

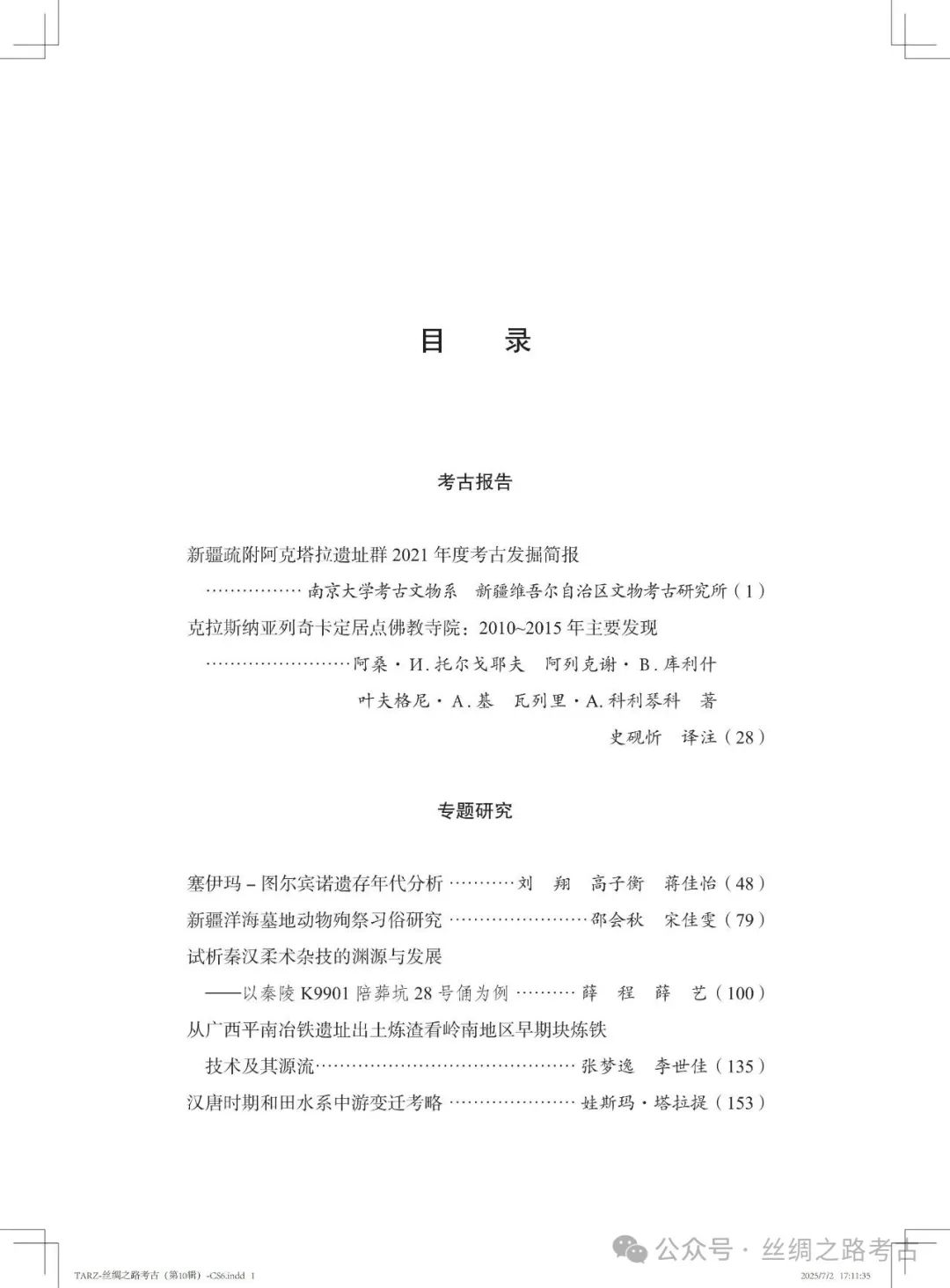

南京大学考古文物系 新疆维吾尔自治区文物考古研究所|新疆疏附阿克塔拉遗址群2021年度考古发掘简报

摘要:2021年7~10月,南京大学考古文物系与新疆维吾尔自治区文物考古研究所联合对阿克塔拉遗址群两处遗址点进行发掘,发现了青铜时代的遗迹多处,出土了陶、石器百余件。其中遗址点1发现青铜时代火膛1处、灰堆8处、灰坑2个、灰沟1条、活动面1处,共出土陶、石、铜文物110件;遗址点2发现魏晋南北朝时期灰堆1处、灰沟1条,出土陶器(标本)19件。通过比较研究,可以认为阿克塔拉遗址的青铜时代遗存与安德罗诺沃文化有密切联系,这些发现为丰富阿克塔拉文化内涵、完善喀什地区史前文化编年序列提供了宝贵的材料。此外,发现的魏晋南北朝时期遗存,对探索了解喀什地区该时期的物质文化有重要意义。

关键词:喀什;阿克塔拉;青铜时代;安德罗诺沃文化;魏晋南北朝

阿桑·И.托尔戈耶夫 等著 史砚忻 译注|克拉斯纳亚列奇卡定居点佛教寺院:2010~2015年主要发现

摘要:本文介绍了俄罗斯国立冬宫博物馆同吉尔吉斯共和国科学院历史与文化遗产研究所于克拉斯纳亚列奇卡定居点(吉尔吉斯斯坦北部)开展吉俄联合考古的主要成果和发现。自2010年起,考古队持续探究定居点内被认为是天山北麓规模最大的佛教寺院中的一座建筑,据考古发现,该建筑为寺院庙宇之一。本文综述了克拉斯纳亚列奇卡遗址的考古史、地貌及上述庙宇的概况、各期营建史及主要发现,其中包含泥塑、壁画残块的发现。

关键词:吉尔吉斯斯坦北部;克拉斯纳亚列奇卡遗址;佛教建筑;佛教寺院;佛教艺术

刘翔 高子衡 蒋佳怡|塞伊玛-图尔宾诺遗存年代分析

摘要:塞伊玛-图尔宾诺类型以发达的金属铸造工艺和辨识度极高的金属兵器、工具闻名,该文化的年代问题一直都是欧亚草原青铜时代考古学界讨论的焦点之一,近年来,大量相关遗址碳-14测年数据的公布使塞伊玛-图尔宾诺类型绝对年代问题趋于明朗。本文将塞伊玛-图尔宾诺类型遗存分为东区(乌拉尔山以东)、中区(乌拉尔山地区)、西区(乌拉尔山以西),根据碳-14测年数据判断东区遗存年代集中在公元前2200~前1900年,西区遗存年代集中在公元前1900~前1600年,中区遗存年代集中在公元前2000~前1600年,东区遗存早于西区遗存,中区遗存与西区遗存年代相当。

关键词:塞伊玛-图尔宾诺类型;碳-14测年;倒钩铜矛;下王岗遗址;沈那遗址

邵会秋 宋佳雯|新疆洋海墓地动物殉祭习俗研究

摘要:本文从新疆洋海墓地的动物殉祭现象入手,首先梳理了动物遗存的出土情况,并分析了动物殉祭的使用与墓葬各因素之间的关联性。继而对各期墓葬中的动物殉祭现象进行统计和归纳,揭示了洋海先民对牲畜的认知和利用存在历时性演变。在此基础上总结得出,洋海先民在墓葬中对牲畜的使用存在“祭牲”与“殉牲”两种习俗,通过论证表明其成因与当地环境密切相关,生态是文化习俗构建的重要基础。

关键词:洋海墓地;动物遗存;殉祭现象;生态环境;文化适应

薛程 薛艺|试析秦汉柔术杂技的渊源与发展——以秦陵K9901陪葬坑28号俑为例

摘要:秦始皇帝陵K9901陪葬坑28号俑异于常人的姿态表现出柔术杂技的明显特征。本文通过比对秦汉类似柔术形象,对28号俑的动作形态进行了分析,并梳理了这类形象的发展演变脉络,认为28号俑的姿态应是柔术杂技。秦汉柔术在西方柔术杂技的影响下出现,并适应本土文化不断丰富创新,在社会娱乐、墓祭仪式和升仙场景中承担重要角色,为探究早期中西文化交流以及秦汉社会娱乐、丧葬信仰体系提供了新的视角。

关键词:秦始皇帝陵;K9901陪葬坑28号俑;柔术杂技;中西交流

张梦逸 李世佳|从广西平南冶铁遗址出土炼渣看岭南地区早期块炼铁技术及其源流

摘要:平南冶铁遗址位于广西壮族自治区贵港市,年代约从西汉晚期至东汉初期延续至晋唐时期。本文在对该遗址炼渣开展宏观研究的基础上,选择其中13件炼渣样本进行微观研究,结果表明该遗址使用的是块炼铁冶炼技术。通过与东南亚诸块炼铁冶炼遗址的比较研究,我们认为平南冶铁遗址在冶炼工艺上与东南亚存在密切关系,岭南地区的块炼铁技术或是在海上丝绸之路兴起的大背景下经东南亚地区传入的。

关键词:块炼铁技术;炼渣研究;岭南;技术来源

娃斯玛·塔拉提|汉唐时期和田水系中游变迁考略

摘要:喀拉喀什河、玉龙喀什河、克里雅河是新疆和田地区的三大河流,其流经平原区的中游河段曾经发生摆徙,进而对周边城镇的发展演变产生影响。本文结合历史文献、考古发现及卫星影像,系统考察上述三河中游在汉唐时期的变迁情况,并探讨河流古代称谓、城镇与河流方位关系、环境变迁与绿洲文明兴衰等问题。

关键词:喀拉喀什河;玉龙喀什河;克里雅河;中游变迁

扎西本|西藏梵文贝叶经《阿摩罗词典》与《如意牛注释》:梵文写本初步调查及其诸藏译本

摘要:本文利用《阿摩罗词典》和《如意牛注释》的藏译传世本,以西藏所藏梵文贝叶经目录所载《阿摩罗词典》和《如意牛注释》的梵文信息为依据,首次考察了西藏梵文贝叶经中与《阿摩罗词典》和《如意牛注释》相关的梵文写本。并再次梳理了《阿摩罗词典》和《如意牛注释》历代藏译单目。据以上文献所载,在西藏梵文贝叶经中共有三部《阿摩罗词典》,分别为罗49-1(共91叶)、罗49-2(共70叶,残本)和罗19-3(共47叶,不完整);两部《如意牛注释》,分别为来自萨迦寺的罗50-1(共101叶,不完整)和来自俄尔寺的罗20(共213叶),包括梵文写本上标注的藏文夹注在内,共假设有8种藏译本,本文揭示了迄今为止未被学界利用的有关这批写本的最新信息。

关键词:《阿摩罗词典》;《如意牛注释》;西藏梵文贝叶经;梵文写本;藏译本

张坤|明代文献《委兀儿译语·地名》考述

摘要:《委兀儿译语》是明代官方编著的《华夷译语》中《高昌馆译语》的一种,其中的《委兀儿译语·地名》反映了明代从苦峪至哈密的北道的交通状况。这些畏吾儿语地名虽然大多已经消失,但我们仍能从文献及田野调查中找到具体位置。

关键词:哈密;明代;丝绸之路;华夷译语

夏国强|《夏小正》的丝路新篇

摘要:作为新疆农业生产生活实况记录的《新疆小正》,对中华文化有着良好的传承。其命名与《夏小正》同源,承继了“以小正之”的“正名”传统。其内容中又显示了政教天下同一、顺应自然,民族和谐共融、务实力行的中华优秀传统文化精神,是新疆史志中各民族交往交流交融的重要篇章。

关键词:《新疆小正》;《夏小正》;共融

王新春|黄文弼与中瑞西北科学考察研究补遗——以黄文弼相关档案为中心

摘要:1930年,黄文弼结束西北科学考查团的野外考察返回北平,在西北科学考查团理事会的组织下从事考古材料的整理与研究,迅速出版了三种关于高昌的著作。在此期间,他与考查团的瑞典成员有着密切的交流,并与瑞典探险家斯文·赫定有数次通信,延续了考察期间的合作态势。1933~1935年,随绥新公路查勘队考察期间,黄文弼为保护中国西北文化遗产举报斯文·赫定违规考古,二人关系因此恶化。香港大学冯平山图书馆和瑞典国家档案馆收藏的档案文献中保存有部分关于黄文弼的材料,反映了1930~1935年黄文弼的考古研究和考察活动的诸多细节,以及他与斯文·赫定交恶的复杂背景,可为黄文弼的学术史研究增添部分新史料。

关键词:黄文弼;斯文·赫定;贝格曼;西北科学考查团;绥新公路查勘队

马伯垚|入华粟特人石葬具的发现与研究史

摘要:入华粟特人石葬具的研究已经超过百年,其图像装饰中浓厚的异域风格自20世纪初即吸引了诸多关注。不过,在缺乏比较材料的情况下,讨论持续了近80年,方才辨识出其族群身份与宗教特征。千禧年前后,入华粟特人墓葬的连续出土引起了学界轰动,彻底改变了这一领域的研究面貌,对袄教美术、中亚宗教与丧葬习俗的讨论迅速丰富起来。近年来,入华粟特人石葬具的研究仍然热烈,在共识与分歧并存的情况下,已然形成了成熟的研究路径与明确的问题域。这既说明这一领域已相当成熟,同时也意味着研究开始趋于同质化。回顾入华粟特人石葬具的研究历程,探究关键性突破的形成,反思存在的问题,可以为研究方向的拓展提供新的可能性。

关键词:石葬具;入华粟特人;研究史

文稿审核|罗丰 沈睿文 马强

排版编辑|邱舒麟 曹中俊 马晓玲

出品单位|西北大学文化遗产学院、宁夏回族自治区文物考古研究所

投稿邮箱|slkg2025@163.com

《丝绸之路考古》第10辑目录及内容摘要

南京大学考古文物系 新疆维吾尔自治区文物考古研究所|新疆疏附阿克塔拉遗址群2021年度考古发掘简报

摘要:2021年7~10月,南京大学考古文物系与新疆维吾尔自治区文物考古研究所联合对阿克塔拉遗址群两处遗址点进行发掘,发现了青铜时代的遗迹多处,出土了陶、石器百余件。其中遗址点1发现青铜时代火膛1处、灰堆8处、灰坑2个、灰沟1条、活动面1处,共出土陶、石、铜文物110件;遗址点2发现魏晋南北朝时期灰堆1处、灰沟1条,出土陶器(标本)19件。通过比较研究,可以认为阿克塔拉遗址的青铜时代遗存与安德罗诺沃文化有密切联系,这些发现为丰富阿克塔拉文化内涵、完善喀什地区史前文化编年序列提供了宝贵的材料。此外,发现的魏晋南北朝时期遗存,对探索了解喀什地区该时期的物质文化有重要意义。

关键词:喀什;阿克塔拉;青铜时代;安德罗诺沃文化;魏晋南北朝

阿桑·И.托尔戈耶夫 等著 史砚忻 译注|克拉斯纳亚列奇卡定居点佛教寺院:2010~2015年主要发现

摘要:本文介绍了俄罗斯国立冬宫博物馆同吉尔吉斯共和国科学院历史与文化遗产研究所于克拉斯纳亚列奇卡定居点(吉尔吉斯斯坦北部)开展吉俄联合考古的主要成果和发现。自2010年起,考古队持续探究定居点内被认为是天山北麓规模最大的佛教寺院中的一座建筑,据考古发现,该建筑为寺院庙宇之一。本文综述了克拉斯纳亚列奇卡遗址的考古史、地貌及上述庙宇的概况、各期营建史及主要发现,其中包含泥塑、壁画残块的发现。

关键词:吉尔吉斯斯坦北部;克拉斯纳亚列奇卡遗址;佛教建筑;佛教寺院;佛教艺术

刘翔 高子衡 蒋佳怡|塞伊玛-图尔宾诺遗存年代分析

摘要:塞伊玛-图尔宾诺类型以发达的金属铸造工艺和辨识度极高的金属兵器、工具闻名,该文化的年代问题一直都是欧亚草原青铜时代考古学界讨论的焦点之一,近年来,大量相关遗址碳-14测年数据的公布使塞伊玛-图尔宾诺类型绝对年代问题趋于明朗。本文将塞伊玛-图尔宾诺类型遗存分为东区(乌拉尔山以东)、中区(乌拉尔山地区)、西区(乌拉尔山以西),根据碳-14测年数据判断东区遗存年代集中在公元前2200~前1900年,西区遗存年代集中在公元前1900~前1600年,中区遗存年代集中在公元前2000~前1600年,东区遗存早于西区遗存,中区遗存与西区遗存年代相当。

关键词:塞伊玛-图尔宾诺类型;碳-14测年;倒钩铜矛;下王岗遗址;沈那遗址

邵会秋 宋佳雯|新疆洋海墓地动物殉祭习俗研究

摘要:本文从新疆洋海墓地的动物殉祭现象入手,首先梳理了动物遗存的出土情况,并分析了动物殉祭的使用与墓葬各因素之间的关联性。继而对各期墓葬中的动物殉祭现象进行统计和归纳,揭示了洋海先民对牲畜的认知和利用存在历时性演变。在此基础上总结得出,洋海先民在墓葬中对牲畜的使用存在“祭牲”与“殉牲”两种习俗,通过论证表明其成因与当地环境密切相关,生态是文化习俗构建的重要基础。

关键词:洋海墓地;动物遗存;殉祭现象;生态环境;文化适应

薛程 薛艺|试析秦汉柔术杂技的渊源与发展——以秦陵K9901陪葬坑28号俑为例

摘要:秦始皇帝陵K9901陪葬坑28号俑异于常人的姿态表现出柔术杂技的明显特征。本文通过比对秦汉类似柔术形象,对28号俑的动作形态进行了分析,并梳理了这类形象的发展演变脉络,认为28号俑的姿态应是柔术杂技。秦汉柔术在西方柔术杂技的影响下出现,并适应本土文化不断丰富创新,在社会娱乐、墓祭仪式和升仙场景中承担重要角色,为探究早期中西文化交流以及秦汉社会娱乐、丧葬信仰体系提供了新的视角。

关键词:秦始皇帝陵;K9901陪葬坑28号俑;柔术杂技;中西交流

张梦逸 李世佳|从广西平南冶铁遗址出土炼渣看岭南地区早期块炼铁技术及其源流

摘要:平南冶铁遗址位于广西壮族自治区贵港市,年代约从西汉晚期至东汉初期延续至晋唐时期。本文在对该遗址炼渣开展宏观研究的基础上,选择其中13件炼渣样本进行微观研究,结果表明该遗址使用的是块炼铁冶炼技术。通过与东南亚诸块炼铁冶炼遗址的比较研究,我们认为平南冶铁遗址在冶炼工艺上与东南亚存在密切关系,岭南地区的块炼铁技术或是在海上丝绸之路兴起的大背景下经东南亚地区传入的。

关键词:块炼铁技术;炼渣研究;岭南;技术来源

娃斯玛·塔拉提|汉唐时期和田水系中游变迁考略

摘要:喀拉喀什河、玉龙喀什河、克里雅河是新疆和田地区的三大河流,其流经平原区的中游河段曾经发生摆徙,进而对周边城镇的发展演变产生影响。本文结合历史文献、考古发现及卫星影像,系统考察上述三河中游在汉唐时期的变迁情况,并探讨河流古代称谓、城镇与河流方位关系、环境变迁与绿洲文明兴衰等问题。

关键词:喀拉喀什河;玉龙喀什河;克里雅河;中游变迁

扎西本|西藏梵文贝叶经《阿摩罗词典》与《如意牛注释》:梵文写本初步调查及其诸藏译本

摘要:本文利用《阿摩罗词典》和《如意牛注释》的藏译传世本,以西藏所藏梵文贝叶经目录所载《阿摩罗词典》和《如意牛注释》的梵文信息为依据,首次考察了西藏梵文贝叶经中与《阿摩罗词典》和《如意牛注释》相关的梵文写本。并再次梳理了《阿摩罗词典》和《如意牛注释》历代藏译单目。据以上文献所载,在西藏梵文贝叶经中共有三部《阿摩罗词典》,分别为罗49-1(共91叶)、罗49-2(共70叶,残本)和罗19-3(共47叶,不完整);两部《如意牛注释》,分别为来自萨迦寺的罗50-1(共101叶,不完整)和来自俄尔寺的罗20(共213叶),包括梵文写本上标注的藏文夹注在内,共假设有8种藏译本,本文揭示了迄今为止未被学界利用的有关这批写本的最新信息。

关键词:《阿摩罗词典》;《如意牛注释》;西藏梵文贝叶经;梵文写本;藏译本

张坤|明代文献《委兀儿译语·地名》考述

摘要:《委兀儿译语》是明代官方编著的《华夷译语》中《高昌馆译语》的一种,其中的《委兀儿译语·地名》反映了明代从苦峪至哈密的北道的交通状况。这些畏吾儿语地名虽然大多已经消失,但我们仍能从文献及田野调查中找到具体位置。

关键词:哈密;明代;丝绸之路;华夷译语

夏国强|《夏小正》的丝路新篇

摘要:作为新疆农业生产生活实况记录的《新疆小正》,对中华文化有着良好的传承。其命名与《夏小正》同源,承继了“以小正之”的“正名”传统。其内容中又显示了政教天下同一、顺应自然,民族和谐共融、务实力行的中华优秀传统文化精神,是新疆史志中各民族交往交流交融的重要篇章。

关键词:《新疆小正》;《夏小正》;共融

王新春|黄文弼与中瑞西北科学考察研究补遗——以黄文弼相关档案为中心

摘要:1930年,黄文弼结束西北科学考查团的野外考察返回北平,在西北科学考查团理事会的组织下从事考古材料的整理与研究,迅速出版了三种关于高昌的著作。在此期间,他与考查团的瑞典成员有着密切的交流,并与瑞典探险家斯文·赫定有数次通信,延续了考察期间的合作态势。1933~1935年,随绥新公路查勘队考察期间,黄文弼为保护中国西北文化遗产举报斯文·赫定违规考古,二人关系因此恶化。香港大学冯平山图书馆和瑞典国家档案馆收藏的档案文献中保存有部分关于黄文弼的材料,反映了1930~1935年黄文弼的考古研究和考察活动的诸多细节,以及他与斯文·赫定交恶的复杂背景,可为黄文弼的学术史研究增添部分新史料。

关键词:黄文弼;斯文·赫定;贝格曼;西北科学考查团;绥新公路查勘队

马伯垚|入华粟特人石葬具的发现与研究史

摘要:入华粟特人石葬具的研究已经超过百年,其图像装饰中浓厚的异域风格自20世纪初即吸引了诸多关注。不过,在缺乏比较材料的情况下,讨论持续了近80年,方才辨识出其族群身份与宗教特征。千禧年前后,入华粟特人墓葬的连续出土引起了学界轰动,彻底改变了这一领域的研究面貌,对袄教美术、中亚宗教与丧葬习俗的讨论迅速丰富起来。近年来,入华粟特人石葬具的研究仍然热烈,在共识与分歧并存的情况下,已然形成了成熟的研究路径与明确的问题域。这既说明这一领域已相当成熟,同时也意味着研究开始趋于同质化。回顾入华粟特人石葬具的研究历程,探究关键性突破的形成,反思存在的问题,可以为研究方向的拓展提供新的可能性。

关键词:石葬具;入华粟特人;研究史

文稿审核|罗丰 沈睿文 马强

排版编辑|邱舒麟 曹中俊 马晓玲

出品单位|西北大学文化遗产学院、宁夏回族自治区文物考古研究所

投稿邮箱|slkg2025@163.com