书籍资料库

《四川文物》2025年第3期目录

摘要: 《四川文物》2025年第3期目录及摘要四川省考古学会2025年07月02日 22:27四川▎考古中国成都市金沙遗址“三和花园”地点商周时期建筑基址发掘简报成都市文物考古研究院(成都市文化遗产保护利用研究中心)摘要:成都金沙遗址是十二桥文化的中心聚落。1999年,成都文物考古研究院在金沙遗址东北部、摸底河北岸的“三和花园”地点发现了7座大型建筑基址,规模 ...

《四川文物》2025年第3期目录及摘要四川省考古学会 2025年07月02日 22:27 四川

▎考古中国

成都市金沙遗址“三和花园”地点

商周时期建筑基址发掘简报

成都市文物考古研究院(成都市文化遗产保护利用研究中心)

摘要:成都金沙遗址是十二桥文化的中心聚落。1999年,成都文物考古研究院在金沙遗址东北部、摸底河北岸的“三和花园”地点发现了7座大型建筑基址,规模较大,结构复杂,布局规划有序,为研究成都平原商周时期建筑技术、聚落结构及社会形态提供了关键资料,同时也为探讨该时期成都平原与中原文化的互动关系及建筑礼仪的演变提供了重要线索。

关键词:金沙遗址;三和花园地点;建筑基址;商周时期

▎调查与发掘

广州市越秀区横枝岗路70号西汉墓M15发掘简报

广州市文物考古研究院

摘要:2018年8月,广州市文物考古研究院在位于广州市越秀区横枝岗路70号的广州港疗养院清理了一座西汉墓(M15)。该墓是有墓道竖穴分室木椁墓,其墓室分为横前堂和主室两部分,属于《广州汉墓》中的Ⅲ型4式墓。通过综合分析,可以确定墓葬年代为西汉中期。该墓的发现丰富了广州汉墓的资料,也为重新认识Ⅲ型4式墓的年代和发展演变提供了新的材料。

关键词:广州;横枝岗;西汉中期;横前堂

四川三台县元宝山崖墓清理简报

绵阳市博物馆(绵阳市考古研究所)

三台县文物管理所(三台县博物馆)

四川大学考古文博学院

摘要:2009年,为配合第七批全国重点文物保护单位申报,三台县文物管理所等单位对四川省三台县的元宝山崖墓群中三座代表性崖墓进行了抢救性清理与测绘工作。这三座崖墓有题记、雕刻及彩绘画像,具有重要的学术价值。M1中的题记记载了墓葬建造年代、价格、建造人及助丧等信息,为研究汉代四川丧葬习俗及崖墓的建造、造价等问题提供了重要资料,特别是题记中的“得道”二字对于道教研究意义重大。三座墓内均有仿木结构建筑的雕刻和画像,是探讨东汉蜀地建筑及建筑演变的重要实物资料。

关键词:元宝山;汉代;崖墓;题记;仿木结构建筑

▎探索与研究

《吉金志存》著录的一件二里头文化铜牌饰及相关问题研究

刘威(西北大学文化遗产学院)

摘要:镶嵌绿松石铜牌饰作为二里头文化极具代表性的铜器遗存,其与广汉、哈密等地出土同类器物之间的文化关联,长期以来备受学界关注与探讨。本文以清人李光庭所编《吉金志存》著录的一件铜牌饰为切入点,对二里头文化铜牌饰进行类型划分与分期断代,并进一步探讨二里头、广汉、哈密三地出土铜牌饰间的内在联系。广汉地区铜牌饰是在吸收二里头文化Ae型与B型铜牌饰文化元素的基础上,融合当地自身文化特色逐步演变形成;而哈密地区铜牌饰与广汉地区铜牌饰的关系更为紧密,其形制与纹饰特征主要是受广汉地区影响而发展形成,这是夏商时期跨区域文化交流的具体体现。

关键词:《吉金志存》;铜牌饰;二里头文化;夏商时期;广汉

西周时期铸铜作坊“单元式”生产方式刍论

郭士嘉(郑州大学考古与文化遗产学院)

摘要:以往研究已提出了先秦铸铜业有“全面式”与“规定式”两种生产方式,但无法准确概括铸铜作坊的生产方式特征。新提出“单元式”生产方式,指作坊内每个生产单元完成操作链上相对完整的一个阶段的工序。周原李家铸铜作坊属“单元式”生产:整个发掘区为“浇铸区”,不见制范生产活动;其内的每个分区彼此独立,均可以完成熔铜、浇注、脱范等浇铸环节的生产。

关键词:西周时期;铸铜作坊;“单元式”生产方式

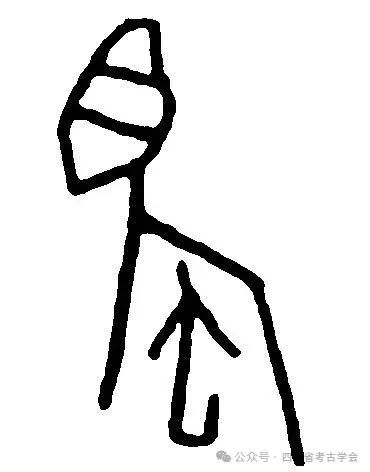

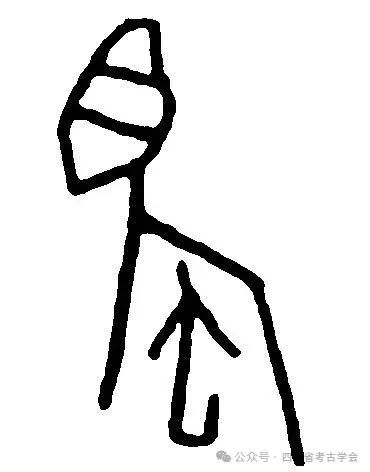

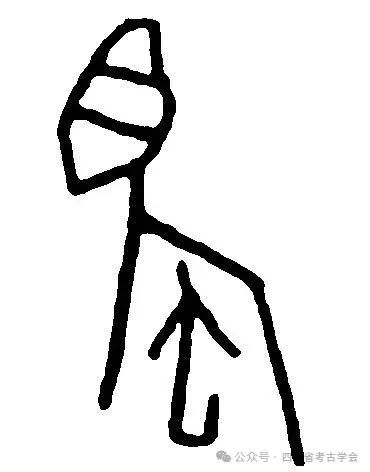

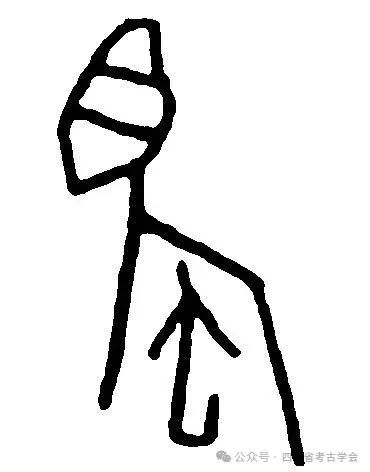

甲骨金文中的 “蜀”及其地望

“蜀”及其地望

龚伟(四川师范大学历史文化与旅游学院)

摘要:殷卜辞中与“ ”相关的字可分为两类:第一类是子卜辞中的“

”相关的字可分为两类:第一类是子卜辞中的“ ”,可释为“勹/旬”;第二类是“

”,可释为“勹/旬”;第二类是“ ”,可隶定为“

”,可隶定为“ ”。其中第一类“

”。其中第一类“ ”主要出现在子组卜辞中,由甲骨金文“勻”字可知此“

”主要出现在子组卜辞中,由甲骨金文“勻”字可知此“ ”是“ (旬)”的异体字。第二类“

”是“ (旬)”的异体字。第二类“ ”与第一类“

”与第一类“ ”的弧线有明显区别,且它与“勹(旬)”同版属辞,说明此类“

”的弧线有明显区别,且它与“勹(旬)”同版属辞,说明此类“ ”不是旬字。第二类“

”不是旬字。第二类“ ”符合古文字中屋部定纽的“蜀(独)”由“孤独之山”造字之义,参考相关卜辞内容知其地望在缶方(晋南永济)西南,为商代外服缶方的西南边地地名。另外,周原甲骨的“

”符合古文字中屋部定纽的“蜀(独)”由“孤独之山”造字之义,参考相关卜辞内容知其地望在缶方(晋南永济)西南,为商代外服缶方的西南边地地名。另外,周原甲骨的“ ”字从虫从

”字从虫从 ,与西周、战国时期金文中“蜀”字构形一致。此类蜀字属屋部禅纽字,字义是指商周时期古代西南的蜀国(族)。

,与西周、战国时期金文中“蜀”字构形一致。此类蜀字属屋部禅纽字,字义是指商周时期古代西南的蜀国(族)。

关键词: ;蜀;孤独之山;蜀国(族)

;蜀;孤独之山;蜀国(族)

文殊山万佛洞弥勒上生经变的粉本来源于创作年代

——兼论宋、夏、回鹘之间的佛教文化交流

李晓凤(西北民族大学历史文化学院)

摘要:文殊山万佛洞弥勒上生经变的壁画内容和绘画风格都与高平开化寺弥勒上生经变相似,北庭西大寺与万佛洞弥勒上生经变关系密切,从三者出现的时代看,万佛洞、西大寺弥勒上生经变的粉本可能都来源于开化寺。万佛洞弥勒上生经变的创作年代可能早于西夏《弥勒上生经》版画。万佛洞弥勒上生经变在绘画风格上展现了独特的绘画技法,其作为西夏时期净土经变的新样式,也是整个佛教美术史上的伟大创举。从开化寺、西大寺及万佛洞出现的同类题材弥勒上生经变可以看出宋、夏、回鹘之间的佛教文化交流相当频繁,尤其反映在西夏、回鹘佛教壁画艺术对宋代建筑界画的接纳与吸收值。

关键词:西夏;万佛洞;弥勒上生经变;粉本;开化寺

成都明墓陪葬陶俑的釉色转变

乔梦(香港故宫文化博物馆)

摘要:目前已发掘的明代亲王墓中仅有位于四川成都的蜀藩王墓中出土了大量釉陶俑,其余亲王墓中出土的陪葬俑则为彩绘陶俑或木俑,蜀藩墓俑的特殊性由此可见一斑。成都地区蜀藩王室成员墓、蜀府宦官墓等高规格明墓中出土的釉陶俑在明早期延续了铅釉三彩俑的传统,但在弘治至正德年间釉色发生转变,自上而下开始流行陪葬施孔雀绿、深紫蓝的珐华碱釉陶俑。这种釉色转变与景德镇瓷胎珐华器的创烧、蜀藩自身的雄厚财力、蜀藩官营琉璃厂窑的烧制水平、蜀藩获取钴料的便利性等因素密切相关,在众多因素的相互作用下,形成了明代成都别具一格的珐华釉陪葬俑现象。

关键词:明墓;蜀藩;蜀府宦官;珐华釉陪葬俑

▎多学科研究

成都明代墓葬石刻彩绘制作材料与工艺研究

宋权帅 郭宏(北京科技大学科技史与文化遗产学院 / 材料考古与保护教育部重点实验室)

陈龙(浦江县文化体育和旅游局)

白玉龙 [成都市文物考古研究院(成都市文化遗产保护利用研究中心)]

张遥(北京科技大学科技史与文化遗产学院 / 材料考古与保护教育部重点实验室)

摘要:在2014年成都地铁七号线施工过程中,发现了位于锦江区成龙路街道金像寺社区四组的大型明代墓葬群,出土大批精美的石刻彩绘。通过超景深三维显微镜(LDDM)、X射线荧光光谱仪(XRF)、X射线衍射仪(XRD)、偏光显微镜(PLM)、 扫描电子显微镜及能谱仪(SEM-EDS)、显微共聚焦激光拉曼光谱仪(RAMAN)、热裂解气相色谱质谱分析仪(PY-GC/MS)等手段对这批石刻彩绘的石质基体、彩绘颜料的成分及制作工艺进行了分析,结果表明:这批墓葬石刻彩绘中彩绘层是直接绘制在石质基体上,或先贴金再施彩绘,两种工艺均无地仗层,贴金工艺与高等级彩塑中的拨金工艺较为相似,并采用了干性油粘合颜料层及贴金层;石质基体为细粒长石石英砂岩,所用颜料均为常用无机矿物颜料,红色颜料为朱砂和铁红,绿色颜料为石绿,蓝色颜料为石青,白色颜料为铅白,黑色颜料为碳黑。实验结果为这批成都墓葬石刻彩绘后续保护研究奠定了基础,同时也为同类型石刻彩绘的研究提供了参考。

关键词:明代墓葬;石刻彩绘;颜料;贴金;制作工艺

青海湟源城隍庙壁画地仗层可溶盐分析

徐莉娜(敦煌研究院麦积山石窟艺术研究所)

李季璋 郭宏(北京科技大学科技史与文化遗产研究院)

岳永强 马千(敦煌研究院麦积山石窟艺术研究所)

摘要:酥碱是指壁画地仗层中的可溶盐随环境温湿度的变化而溶解、结晶,导致膨胀收缩反复作用使壁画地仗结构被破坏而产生疏松状态。为研究青海省湟源县城隍庙壁画地仗层所含可溶盐的种类,对东配殿壁画麦草泥地仗、酥碱的麦草泥地仗及脱落到地面的酥碱土进行取样,并采用沉淀法对土样中含盐量进行分析,得出城隍庙东配殿壁画麦草泥地仗层、酥碱麦草泥地仗层及脱落到地面的酥碱土中可溶盐的含量分别为1.73%、4%、4.13%;采用XRD和IC方法对土样中所含可溶盐的种类进行研究,发现土样中阳离子主要有Na+、K+,阴离子主要有Cl-、NO3-、SO4²-;采用XRF、XRD、SEM-EDS方法对沉淀所得盐样主要成分进行分析,得出三种地仗的可溶盐种类主要有 NaNO3、NaCl和少量的CaSO4·2H2O。

关键词:壁画;地仗层;可溶盐;城隍庙;湟源县

▎文博论坛

目标与实践:

中国博物馆学关于“地方”问题的不同倾向

王思渝(北京大学考古文博学院)

摘要:围绕着“地方”问题,中国博物馆学在20世纪30年代、50年代和80年代存在着三种不同的研究倾向。从目标和实践的角度来看,20世纪30年代的“地方博物馆”更强调小地方和地方特色;20世纪50年代及其后续的“地志博物馆”与“地方综合性博物馆”早期更多受到行政层面的影响,后期将讨论的重心转移到了实践层面的可行性、必要性和同质性等问题之上;20世纪80年代以后的“新博物馆学”则带有整体性更强的自地方出发的色彩。

关键词:地方;地方博物馆;地志博物馆;地方综合性博物馆;新博物馆学

![]()

关于《四川文物》

主管:四川省文物局

主办:四川省文物考古研究院

编辑出版:《四川文物》编辑部

双月刊

创刊于1984年

全国中文核心期刊

中国人文社会科学核心期刊

编辑部联系方式

编辑部地址:成都市人民南路四段5号

邮政编码:610041

编辑部电话:028-85231150

电子信箱:scwenwu@163.com

唯一官方投稿网址:https://scww.cbpt.cnki.net/

来源:四川考古

▎考古中国

成都市金沙遗址“三和花园”地点

商周时期建筑基址发掘简报

成都市文物考古研究院(成都市文化遗产保护利用研究中心)

摘要:成都金沙遗址是十二桥文化的中心聚落。1999年,成都文物考古研究院在金沙遗址东北部、摸底河北岸的“三和花园”地点发现了7座大型建筑基址,规模较大,结构复杂,布局规划有序,为研究成都平原商周时期建筑技术、聚落结构及社会形态提供了关键资料,同时也为探讨该时期成都平原与中原文化的互动关系及建筑礼仪的演变提供了重要线索。

关键词:金沙遗址;三和花园地点;建筑基址;商周时期

▎调查与发掘

广州市越秀区横枝岗路70号西汉墓M15发掘简报

广州市文物考古研究院

摘要:2018年8月,广州市文物考古研究院在位于广州市越秀区横枝岗路70号的广州港疗养院清理了一座西汉墓(M15)。该墓是有墓道竖穴分室木椁墓,其墓室分为横前堂和主室两部分,属于《广州汉墓》中的Ⅲ型4式墓。通过综合分析,可以确定墓葬年代为西汉中期。该墓的发现丰富了广州汉墓的资料,也为重新认识Ⅲ型4式墓的年代和发展演变提供了新的材料。

关键词:广州;横枝岗;西汉中期;横前堂

四川三台县元宝山崖墓清理简报

绵阳市博物馆(绵阳市考古研究所)

三台县文物管理所(三台县博物馆)

四川大学考古文博学院

摘要:2009年,为配合第七批全国重点文物保护单位申报,三台县文物管理所等单位对四川省三台县的元宝山崖墓群中三座代表性崖墓进行了抢救性清理与测绘工作。这三座崖墓有题记、雕刻及彩绘画像,具有重要的学术价值。M1中的题记记载了墓葬建造年代、价格、建造人及助丧等信息,为研究汉代四川丧葬习俗及崖墓的建造、造价等问题提供了重要资料,特别是题记中的“得道”二字对于道教研究意义重大。三座墓内均有仿木结构建筑的雕刻和画像,是探讨东汉蜀地建筑及建筑演变的重要实物资料。

关键词:元宝山;汉代;崖墓;题记;仿木结构建筑

▎探索与研究

《吉金志存》著录的一件二里头文化铜牌饰及相关问题研究

刘威(西北大学文化遗产学院)

摘要:镶嵌绿松石铜牌饰作为二里头文化极具代表性的铜器遗存,其与广汉、哈密等地出土同类器物之间的文化关联,长期以来备受学界关注与探讨。本文以清人李光庭所编《吉金志存》著录的一件铜牌饰为切入点,对二里头文化铜牌饰进行类型划分与分期断代,并进一步探讨二里头、广汉、哈密三地出土铜牌饰间的内在联系。广汉地区铜牌饰是在吸收二里头文化Ae型与B型铜牌饰文化元素的基础上,融合当地自身文化特色逐步演变形成;而哈密地区铜牌饰与广汉地区铜牌饰的关系更为紧密,其形制与纹饰特征主要是受广汉地区影响而发展形成,这是夏商时期跨区域文化交流的具体体现。

关键词:《吉金志存》;铜牌饰;二里头文化;夏商时期;广汉

西周时期铸铜作坊“单元式”生产方式刍论

郭士嘉(郑州大学考古与文化遗产学院)

摘要:以往研究已提出了先秦铸铜业有“全面式”与“规定式”两种生产方式,但无法准确概括铸铜作坊的生产方式特征。新提出“单元式”生产方式,指作坊内每个生产单元完成操作链上相对完整的一个阶段的工序。周原李家铸铜作坊属“单元式”生产:整个发掘区为“浇铸区”,不见制范生产活动;其内的每个分区彼此独立,均可以完成熔铜、浇注、脱范等浇铸环节的生产。

关键词:西周时期;铸铜作坊;“单元式”生产方式

甲骨金文中的

“蜀”及其地望

“蜀”及其地望龚伟(四川师范大学历史文化与旅游学院)

摘要:殷卜辞中与“

”相关的字可分为两类:第一类是子卜辞中的“

”相关的字可分为两类:第一类是子卜辞中的“ ”,可释为“勹/旬”;第二类是“

”,可释为“勹/旬”;第二类是“ ”,可隶定为“

”,可隶定为“ ”。其中第一类“

”。其中第一类“ ”主要出现在子组卜辞中,由甲骨金文“勻”字可知此“

”主要出现在子组卜辞中,由甲骨金文“勻”字可知此“ ”是“ (旬)”的异体字。第二类“

”是“ (旬)”的异体字。第二类“ ”与第一类“

”与第一类“ ”的弧线有明显区别,且它与“勹(旬)”同版属辞,说明此类“

”的弧线有明显区别,且它与“勹(旬)”同版属辞,说明此类“ ”不是旬字。第二类“

”不是旬字。第二类“ ”符合古文字中屋部定纽的“蜀(独)”由“孤独之山”造字之义,参考相关卜辞内容知其地望在缶方(晋南永济)西南,为商代外服缶方的西南边地地名。另外,周原甲骨的“

”符合古文字中屋部定纽的“蜀(独)”由“孤独之山”造字之义,参考相关卜辞内容知其地望在缶方(晋南永济)西南,为商代外服缶方的西南边地地名。另外,周原甲骨的“ ”字从虫从

”字从虫从 ,与西周、战国时期金文中“蜀”字构形一致。此类蜀字属屋部禅纽字,字义是指商周时期古代西南的蜀国(族)。

,与西周、战国时期金文中“蜀”字构形一致。此类蜀字属屋部禅纽字,字义是指商周时期古代西南的蜀国(族)。关键词:

;蜀;孤独之山;蜀国(族)

;蜀;孤独之山;蜀国(族)文殊山万佛洞弥勒上生经变的粉本来源于创作年代

——兼论宋、夏、回鹘之间的佛教文化交流

李晓凤(西北民族大学历史文化学院)

摘要:文殊山万佛洞弥勒上生经变的壁画内容和绘画风格都与高平开化寺弥勒上生经变相似,北庭西大寺与万佛洞弥勒上生经变关系密切,从三者出现的时代看,万佛洞、西大寺弥勒上生经变的粉本可能都来源于开化寺。万佛洞弥勒上生经变的创作年代可能早于西夏《弥勒上生经》版画。万佛洞弥勒上生经变在绘画风格上展现了独特的绘画技法,其作为西夏时期净土经变的新样式,也是整个佛教美术史上的伟大创举。从开化寺、西大寺及万佛洞出现的同类题材弥勒上生经变可以看出宋、夏、回鹘之间的佛教文化交流相当频繁,尤其反映在西夏、回鹘佛教壁画艺术对宋代建筑界画的接纳与吸收值。

关键词:西夏;万佛洞;弥勒上生经变;粉本;开化寺

成都明墓陪葬陶俑的釉色转变

乔梦(香港故宫文化博物馆)

摘要:目前已发掘的明代亲王墓中仅有位于四川成都的蜀藩王墓中出土了大量釉陶俑,其余亲王墓中出土的陪葬俑则为彩绘陶俑或木俑,蜀藩墓俑的特殊性由此可见一斑。成都地区蜀藩王室成员墓、蜀府宦官墓等高规格明墓中出土的釉陶俑在明早期延续了铅釉三彩俑的传统,但在弘治至正德年间釉色发生转变,自上而下开始流行陪葬施孔雀绿、深紫蓝的珐华碱釉陶俑。这种釉色转变与景德镇瓷胎珐华器的创烧、蜀藩自身的雄厚财力、蜀藩官营琉璃厂窑的烧制水平、蜀藩获取钴料的便利性等因素密切相关,在众多因素的相互作用下,形成了明代成都别具一格的珐华釉陪葬俑现象。

关键词:明墓;蜀藩;蜀府宦官;珐华釉陪葬俑

▎多学科研究

成都明代墓葬石刻彩绘制作材料与工艺研究

宋权帅 郭宏(北京科技大学科技史与文化遗产学院 / 材料考古与保护教育部重点实验室)

陈龙(浦江县文化体育和旅游局)

白玉龙 [成都市文物考古研究院(成都市文化遗产保护利用研究中心)]

张遥(北京科技大学科技史与文化遗产学院 / 材料考古与保护教育部重点实验室)

摘要:在2014年成都地铁七号线施工过程中,发现了位于锦江区成龙路街道金像寺社区四组的大型明代墓葬群,出土大批精美的石刻彩绘。通过超景深三维显微镜(LDDM)、X射线荧光光谱仪(XRF)、X射线衍射仪(XRD)、偏光显微镜(PLM)、 扫描电子显微镜及能谱仪(SEM-EDS)、显微共聚焦激光拉曼光谱仪(RAMAN)、热裂解气相色谱质谱分析仪(PY-GC/MS)等手段对这批石刻彩绘的石质基体、彩绘颜料的成分及制作工艺进行了分析,结果表明:这批墓葬石刻彩绘中彩绘层是直接绘制在石质基体上,或先贴金再施彩绘,两种工艺均无地仗层,贴金工艺与高等级彩塑中的拨金工艺较为相似,并采用了干性油粘合颜料层及贴金层;石质基体为细粒长石石英砂岩,所用颜料均为常用无机矿物颜料,红色颜料为朱砂和铁红,绿色颜料为石绿,蓝色颜料为石青,白色颜料为铅白,黑色颜料为碳黑。实验结果为这批成都墓葬石刻彩绘后续保护研究奠定了基础,同时也为同类型石刻彩绘的研究提供了参考。

关键词:明代墓葬;石刻彩绘;颜料;贴金;制作工艺

青海湟源城隍庙壁画地仗层可溶盐分析

徐莉娜(敦煌研究院麦积山石窟艺术研究所)

李季璋 郭宏(北京科技大学科技史与文化遗产研究院)

岳永强 马千(敦煌研究院麦积山石窟艺术研究所)

摘要:酥碱是指壁画地仗层中的可溶盐随环境温湿度的变化而溶解、结晶,导致膨胀收缩反复作用使壁画地仗结构被破坏而产生疏松状态。为研究青海省湟源县城隍庙壁画地仗层所含可溶盐的种类,对东配殿壁画麦草泥地仗、酥碱的麦草泥地仗及脱落到地面的酥碱土进行取样,并采用沉淀法对土样中含盐量进行分析,得出城隍庙东配殿壁画麦草泥地仗层、酥碱麦草泥地仗层及脱落到地面的酥碱土中可溶盐的含量分别为1.73%、4%、4.13%;采用XRD和IC方法对土样中所含可溶盐的种类进行研究,发现土样中阳离子主要有Na+、K+,阴离子主要有Cl-、NO3-、SO4²-;采用XRF、XRD、SEM-EDS方法对沉淀所得盐样主要成分进行分析,得出三种地仗的可溶盐种类主要有 NaNO3、NaCl和少量的CaSO4·2H2O。

关键词:壁画;地仗层;可溶盐;城隍庙;湟源县

▎文博论坛

目标与实践:

中国博物馆学关于“地方”问题的不同倾向

王思渝(北京大学考古文博学院)

摘要:围绕着“地方”问题,中国博物馆学在20世纪30年代、50年代和80年代存在着三种不同的研究倾向。从目标和实践的角度来看,20世纪30年代的“地方博物馆”更强调小地方和地方特色;20世纪50年代及其后续的“地志博物馆”与“地方综合性博物馆”早期更多受到行政层面的影响,后期将讨论的重心转移到了实践层面的可行性、必要性和同质性等问题之上;20世纪80年代以后的“新博物馆学”则带有整体性更强的自地方出发的色彩。

关键词:地方;地方博物馆;地志博物馆;地方综合性博物馆;新博物馆学

关于《四川文物》

主管:四川省文物局

主办:四川省文物考古研究院

编辑出版:《四川文物》编辑部

双月刊

创刊于1984年

全国中文核心期刊

中国人文社会科学核心期刊

编辑部联系方式

编辑部地址:成都市人民南路四段5号

邮政编码:610041

编辑部电话:028-85231150

电子信箱:scwenwu@163.com

唯一官方投稿网址:https://scww.cbpt.cnki.net/

来源:四川考古