书籍资料库

典型砂岩石窟岩体损伤劣化机制与失稳机理

摘要: 石窟寺作为中华民族文化遗产的瑰宝,集建筑、壁画、雕塑于一体,承载着深厚的历史、文化和艺术价值,是不可再生的珍贵文物资源,对其保护与传承责任重大。受长期自然作用以及人类活动的影响,石窟寺的损伤劣化及失稳风险不容忽视,文化遗产的传承与延续正面临着严峻的威胁。团队以典型砂岩石窟为对象,系统分析了石窟岩体的赋存环境、多尺度结构、损伤时效 ...

新著推荐 | 典型砂岩石窟岩体损伤劣化机制与失稳机理兰恒星 兰恒星课题组 2025年07月21日 11:30 陕西

导读

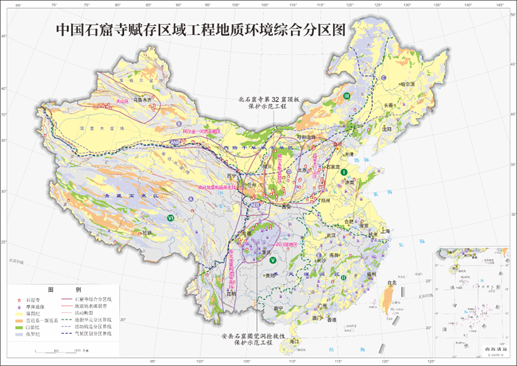

石窟寺作为中华民族文化遗产的瑰宝,集建筑、壁画、雕塑于一体,承载着深厚的历史、文化和艺术价值,是不可再生的珍贵文物资源,对其保护与传承责任重大。受长期自然作用以及人类活动的影响,石窟寺的损伤劣化及失稳风险不容忽视,文化遗产的传承与延续正面临着严峻的威胁。团队以典型砂岩石窟为对象,系统分析了石窟岩体的赋存环境、多尺度结构、损伤时效规律与失稳机理,取得了以下四个方面的重要成果:①编制了中国石窟寺工程地质环境系列图件,提出了石窟寺赋存环境的“四大区、九小区”分类方案;②研发了石窟病害智能探测机器人,厘清了多尺度结构的空间异质分布规律;③明晰了多环境因子对石窟寺岩体劣化的阶段性控制作用,构建了基于能量耗散原理的时效劣化模型;④阐明了石窟寺岩体的破坏模式和控制要素,揭示了岩体累积性与瞬时性失稳的耦合机制。

研究成果凝聚为专著《典型砂岩石窟岩体损伤劣化机制与失稳机理》(科学出版社,2025年6月出版)。

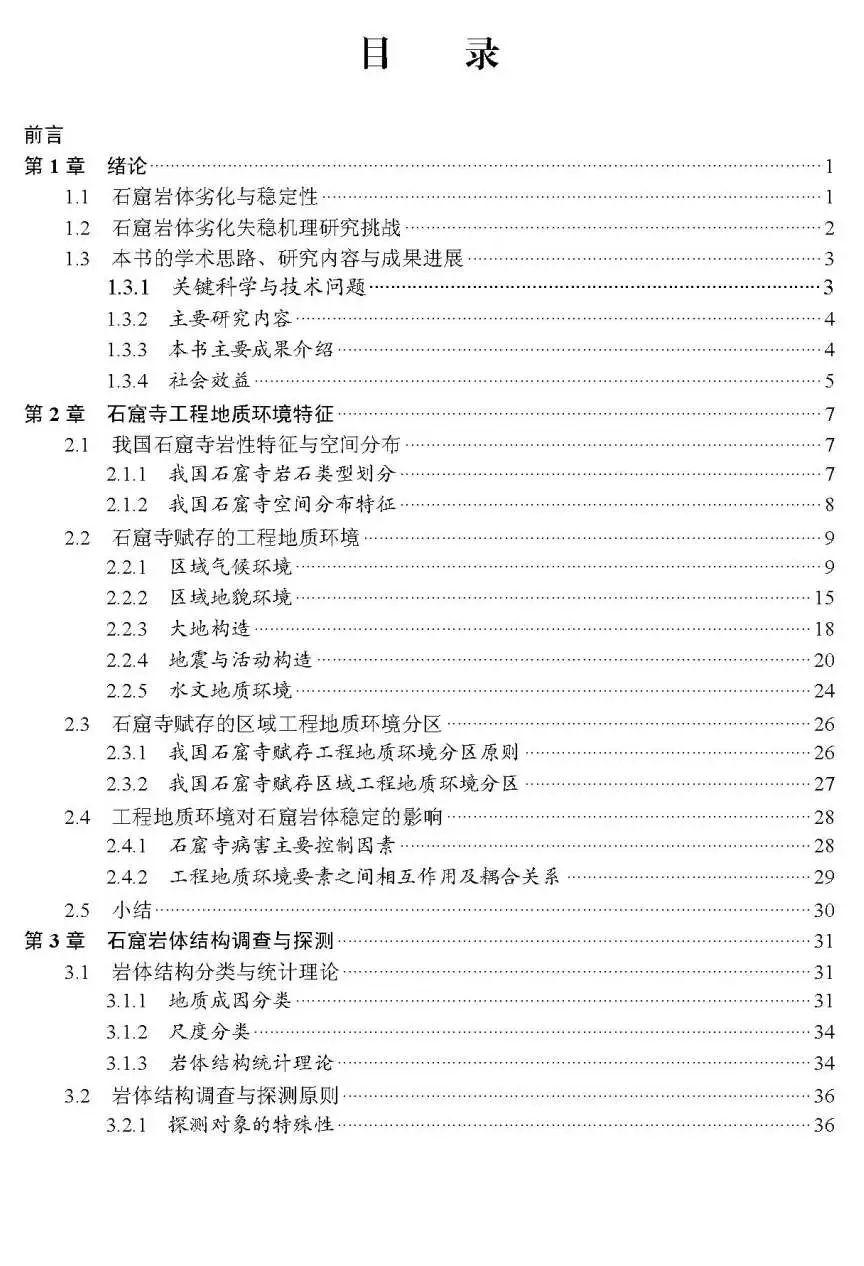

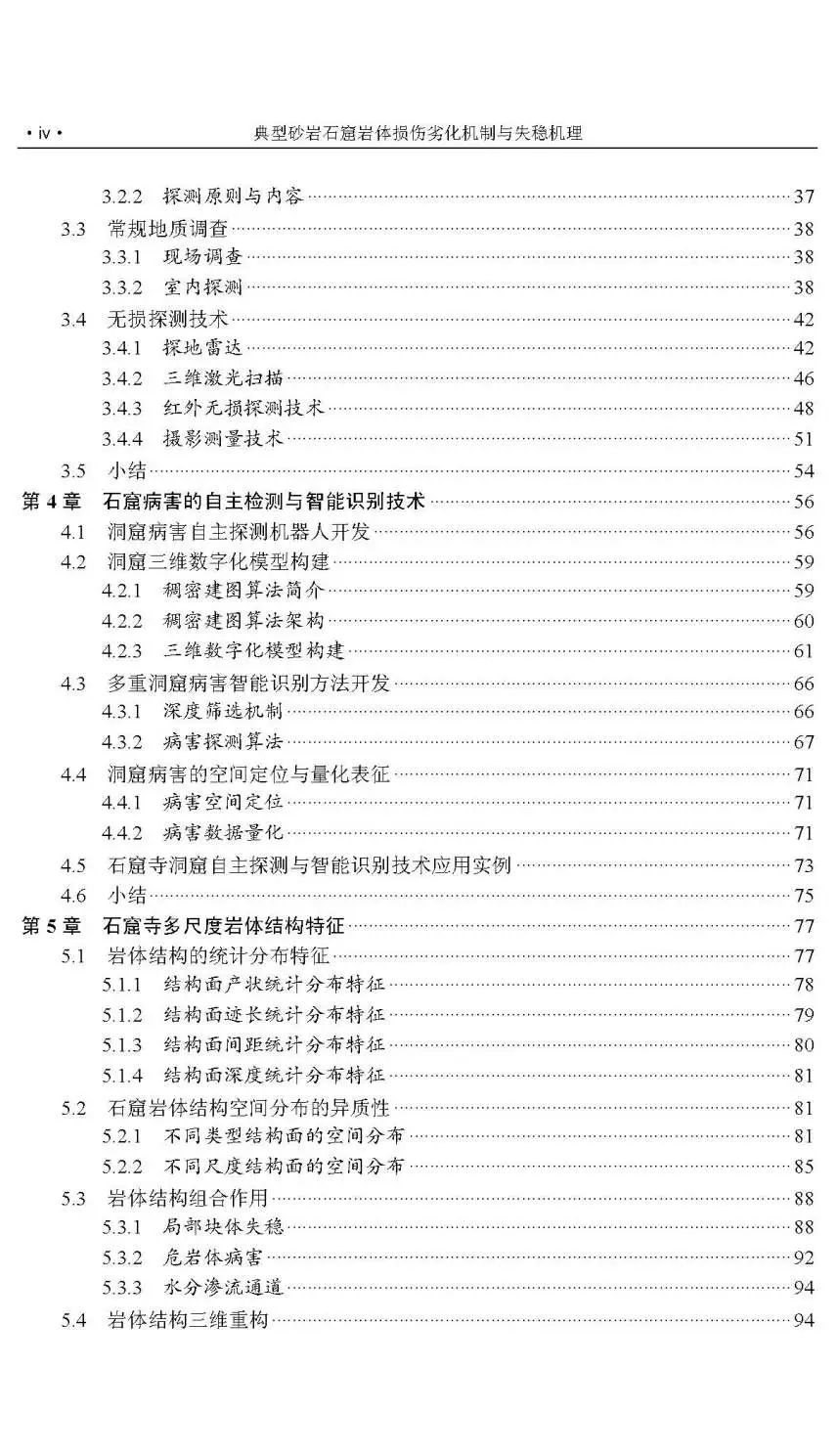

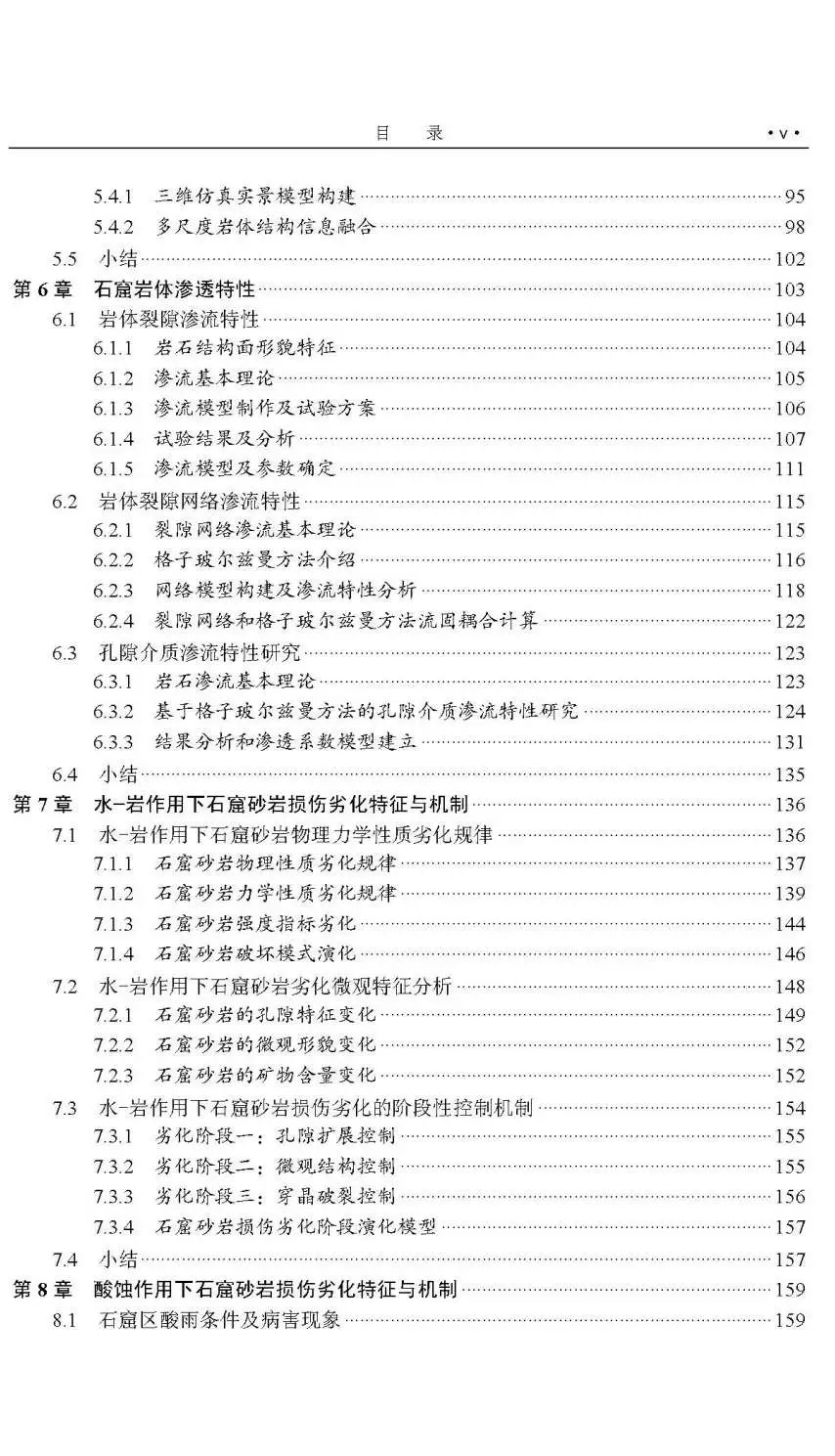

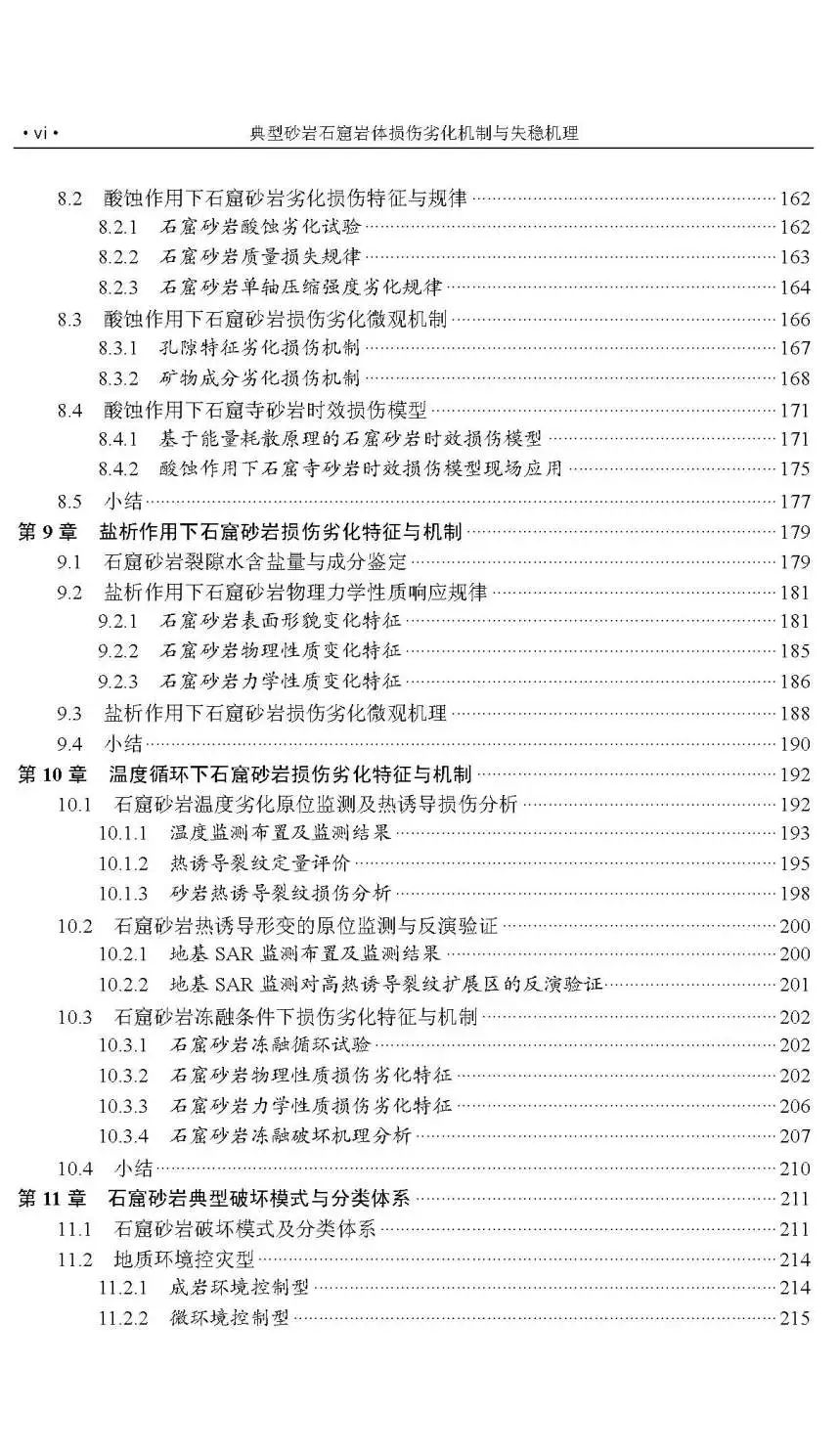

目录

主要内容

本书共分为12章。第1章绪论主要介绍石窟寺保护背景和面临的工程地质问题;第2章阐释了石窟寺工程地质环境特征;第3~5章重点关注石窟岩体结构调查与多种探测方法,以及石窟寺多尺度岩体结构特征;第6~10章涉及石窟岩体渗透特性,以及水-岩作用、酸蚀作用、盐析作用、温度循环等微环境作用下石窟砂岩损伤劣化特征与机制;第11、12章分别总结了石窟砂岩典型破坏模式与分类体系,以及石窟岩体失稳破坏机理及防护对策。

01

石窟岩体赋存

工程地质环境特征

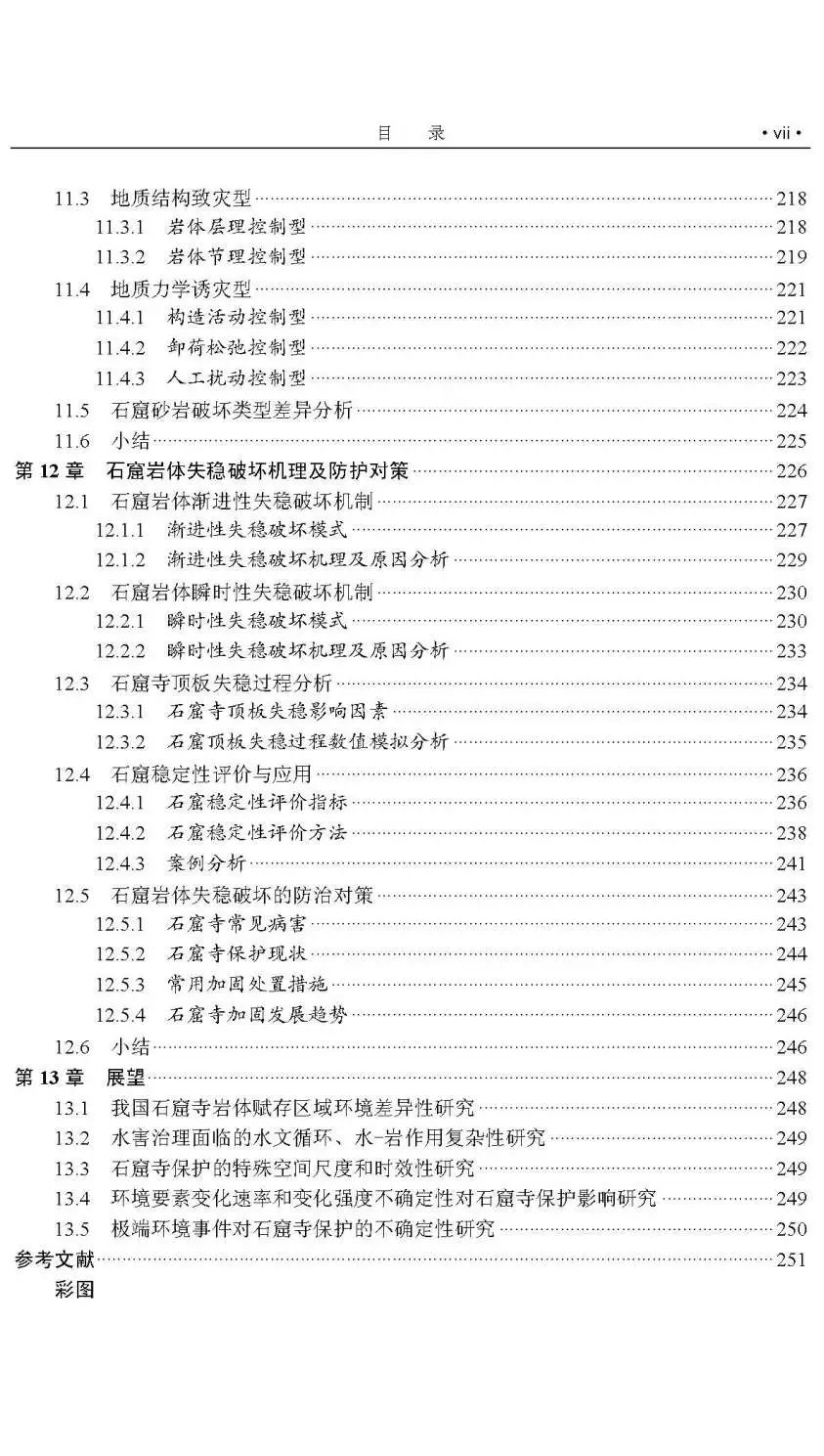

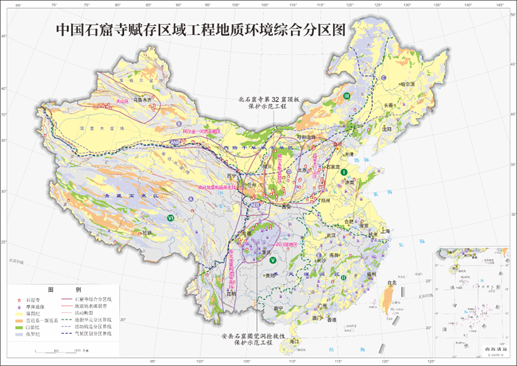

本书第2章重点阐释了地质环境系统、地形地貌环境系统和气候环境系统,三大自然系统的耦合作用共同构成了石窟寺赋存的自然环境系统,并指出该耦合作用是石窟寺病害产生的根本原因;首次基于地球系统科学观点,从赋存环境要素耦合角度系统研究了中国石窟寺区域工程地质环境的总体特征与空间变化规律;梳理了不同区域石窟岩体的环境主控因素,提出了石窟寺赋存环境的分区方案,明确了不同区域在赋存环境特征、岩体稳定性及损伤破坏主控因素方面的差异性,为石窟寺保护规划和具体保护实践提供了科学依据。

我国石窟寺赋存区域工程地质环境分区图

02

石窟岩体结构精细化探测

与三维重构

本书第3~5章采用了内、外融合,宏观、微观结合的探测方法,实现了石窟岩体多尺度结构损伤与空间特征的无损精细化勘测;通过模块化研发,结合地面移动平台和多自由度空间探测机构构型,开发了具备路径(轨迹)自适应规划、自主定位导航等智能控制技术的岩体病害探测搭载平台;厘清了岩体结构及多尺度裂隙损伤的空间分布规律,揭示了石窟寺多尺度岩体结构的空间分布特征;最终提出一套集成多源岩体结构数据的联合建模方法,构建了反映石窟多尺度结构特征的三维数值模型,获取了关键结构面的数字化分布信息。相关研究为石窟寺关键块体识别、整体稳定性分析及针对性加固方案制定提供了坚实的数据基础和分析工具。

03

石窟岩体损伤变形

的时效规律

本书第6~10章揭示了裂隙网络分布特征对岩体渗透率的关键影响,建立了裂隙参数与其渗流特性的相关模型;厘清了石窟岩体宏观物理力学参数对微环境变化的响应特征,确定了区域差异性的稳定性主控因子,北石窟寺以温度控制型及盐析控制型破坏为主,而安岳石窟则主要受水循环控制型及酸雨控制型破坏主导;查明了多环境因子在岩体劣化不同阶段(初始阶段受孔隙变化主导、中期受颗粒接触主导、后期受物质成分主导)的作用机制及其关键参数的时序演化特征;最终明确了岩体时效劣化机理与主控因素,构建了基于能量耗散原理的时效损伤劣化演化模型,为石窟岩体整体稳定性评估与长期预测提供了理论模型与技术方法支撑。

04

石窟岩体结构特征及其累积性

与瞬时性破坏机制

本书第11、12章首先基于研究区石窟砂岩破坏现象的具体归属,建立了涵盖两大类、六亚类、24种具体破坏现象的综合分类体系,明确了以岩体结构为主控因素、岩石劣化为诱导因素的破坏模式;突破传统建模方法,融合无人机倾斜摄影、三维激光扫描及现场测量等多源数据,构建了精细化的三维裂隙网络数值模型;在此基础上,深入研究了内、外营力耦合作用下微裂纹扩展诱发的累积性破坏机制,阐明了岩体应力调整与变形过程,揭示了渐进性与瞬时性失稳的内在机理;最终,综合岩体结构特征与岩石劣化参数,构建了石窟稳定性评价体系,为石窟岩体稳定性预测与针对性加固方案的设计提供了理论支撑与实践指导。

结语

石窟岩体的损伤劣化与失稳研究具有显著的跨学科特性,涉及工程地质、测绘、材料、信息技术等多学科领域。本书综合了多学科理论与技术方法,深入阐释了石窟岩体的劣化与失稳机理,直接服务于石窟寺的病害防治和稳定性分析,为岩土质文化遗产保护工作提供坚实的理论支撑与技术指导,是石窟寺保护研究工作的一项重要成果,显著提升我国在文化遗产保护领域的科技水平和国际竞争力,对文化传承、行业进步与科技创新均具有重要意义。

引用:兰恒星,李黎,包含,郭进京,董忠红,尹培杰,刘世杰,吕洪涛. 典型砂岩石窟岩体损伤劣化机制与失稳机理[M]. 北京: 科学出版社, 2025.

END

阅读 1679

留言写留言

导读

石窟寺作为中华民族文化遗产的瑰宝,集建筑、壁画、雕塑于一体,承载着深厚的历史、文化和艺术价值,是不可再生的珍贵文物资源,对其保护与传承责任重大。受长期自然作用以及人类活动的影响,石窟寺的损伤劣化及失稳风险不容忽视,文化遗产的传承与延续正面临着严峻的威胁。团队以典型砂岩石窟为对象,系统分析了石窟岩体的赋存环境、多尺度结构、损伤时效规律与失稳机理,取得了以下四个方面的重要成果:①编制了中国石窟寺工程地质环境系列图件,提出了石窟寺赋存环境的“四大区、九小区”分类方案;②研发了石窟病害智能探测机器人,厘清了多尺度结构的空间异质分布规律;③明晰了多环境因子对石窟寺岩体劣化的阶段性控制作用,构建了基于能量耗散原理的时效劣化模型;④阐明了石窟寺岩体的破坏模式和控制要素,揭示了岩体累积性与瞬时性失稳的耦合机制。

研究成果凝聚为专著《典型砂岩石窟岩体损伤劣化机制与失稳机理》(科学出版社,2025年6月出版)。

目录

主要内容

本书共分为12章。第1章绪论主要介绍石窟寺保护背景和面临的工程地质问题;第2章阐释了石窟寺工程地质环境特征;第3~5章重点关注石窟岩体结构调查与多种探测方法,以及石窟寺多尺度岩体结构特征;第6~10章涉及石窟岩体渗透特性,以及水-岩作用、酸蚀作用、盐析作用、温度循环等微环境作用下石窟砂岩损伤劣化特征与机制;第11、12章分别总结了石窟砂岩典型破坏模式与分类体系,以及石窟岩体失稳破坏机理及防护对策。

01

石窟岩体赋存

工程地质环境特征

本书第2章重点阐释了地质环境系统、地形地貌环境系统和气候环境系统,三大自然系统的耦合作用共同构成了石窟寺赋存的自然环境系统,并指出该耦合作用是石窟寺病害产生的根本原因;首次基于地球系统科学观点,从赋存环境要素耦合角度系统研究了中国石窟寺区域工程地质环境的总体特征与空间变化规律;梳理了不同区域石窟岩体的环境主控因素,提出了石窟寺赋存环境的分区方案,明确了不同区域在赋存环境特征、岩体稳定性及损伤破坏主控因素方面的差异性,为石窟寺保护规划和具体保护实践提供了科学依据。

我国石窟寺赋存区域工程地质环境分区图

02

石窟岩体结构精细化探测

与三维重构

本书第3~5章采用了内、外融合,宏观、微观结合的探测方法,实现了石窟岩体多尺度结构损伤与空间特征的无损精细化勘测;通过模块化研发,结合地面移动平台和多自由度空间探测机构构型,开发了具备路径(轨迹)自适应规划、自主定位导航等智能控制技术的岩体病害探测搭载平台;厘清了岩体结构及多尺度裂隙损伤的空间分布规律,揭示了石窟寺多尺度岩体结构的空间分布特征;最终提出一套集成多源岩体结构数据的联合建模方法,构建了反映石窟多尺度结构特征的三维数值模型,获取了关键结构面的数字化分布信息。相关研究为石窟寺关键块体识别、整体稳定性分析及针对性加固方案制定提供了坚实的数据基础和分析工具。

03

石窟岩体损伤变形

的时效规律

本书第6~10章揭示了裂隙网络分布特征对岩体渗透率的关键影响,建立了裂隙参数与其渗流特性的相关模型;厘清了石窟岩体宏观物理力学参数对微环境变化的响应特征,确定了区域差异性的稳定性主控因子,北石窟寺以温度控制型及盐析控制型破坏为主,而安岳石窟则主要受水循环控制型及酸雨控制型破坏主导;查明了多环境因子在岩体劣化不同阶段(初始阶段受孔隙变化主导、中期受颗粒接触主导、后期受物质成分主导)的作用机制及其关键参数的时序演化特征;最终明确了岩体时效劣化机理与主控因素,构建了基于能量耗散原理的时效损伤劣化演化模型,为石窟岩体整体稳定性评估与长期预测提供了理论模型与技术方法支撑。

04

石窟岩体结构特征及其累积性

与瞬时性破坏机制

本书第11、12章首先基于研究区石窟砂岩破坏现象的具体归属,建立了涵盖两大类、六亚类、24种具体破坏现象的综合分类体系,明确了以岩体结构为主控因素、岩石劣化为诱导因素的破坏模式;突破传统建模方法,融合无人机倾斜摄影、三维激光扫描及现场测量等多源数据,构建了精细化的三维裂隙网络数值模型;在此基础上,深入研究了内、外营力耦合作用下微裂纹扩展诱发的累积性破坏机制,阐明了岩体应力调整与变形过程,揭示了渐进性与瞬时性失稳的内在机理;最终,综合岩体结构特征与岩石劣化参数,构建了石窟稳定性评价体系,为石窟岩体稳定性预测与针对性加固方案的设计提供了理论支撑与实践指导。

结语

石窟岩体的损伤劣化与失稳研究具有显著的跨学科特性,涉及工程地质、测绘、材料、信息技术等多学科领域。本书综合了多学科理论与技术方法,深入阐释了石窟岩体的劣化与失稳机理,直接服务于石窟寺的病害防治和稳定性分析,为岩土质文化遗产保护工作提供坚实的理论支撑与技术指导,是石窟寺保护研究工作的一项重要成果,显著提升我国在文化遗产保护领域的科技水平和国际竞争力,对文化传承、行业进步与科技创新均具有重要意义。

引用:兰恒星,李黎,包含,郭进京,董忠红,尹培杰,刘世杰,吕洪涛. 典型砂岩石窟岩体损伤劣化机制与失稳机理[M]. 北京: 科学出版社, 2025.

END

阅读 1679

留言写留言