书籍资料库

器以载道——山东晚期铜器的古意与新义

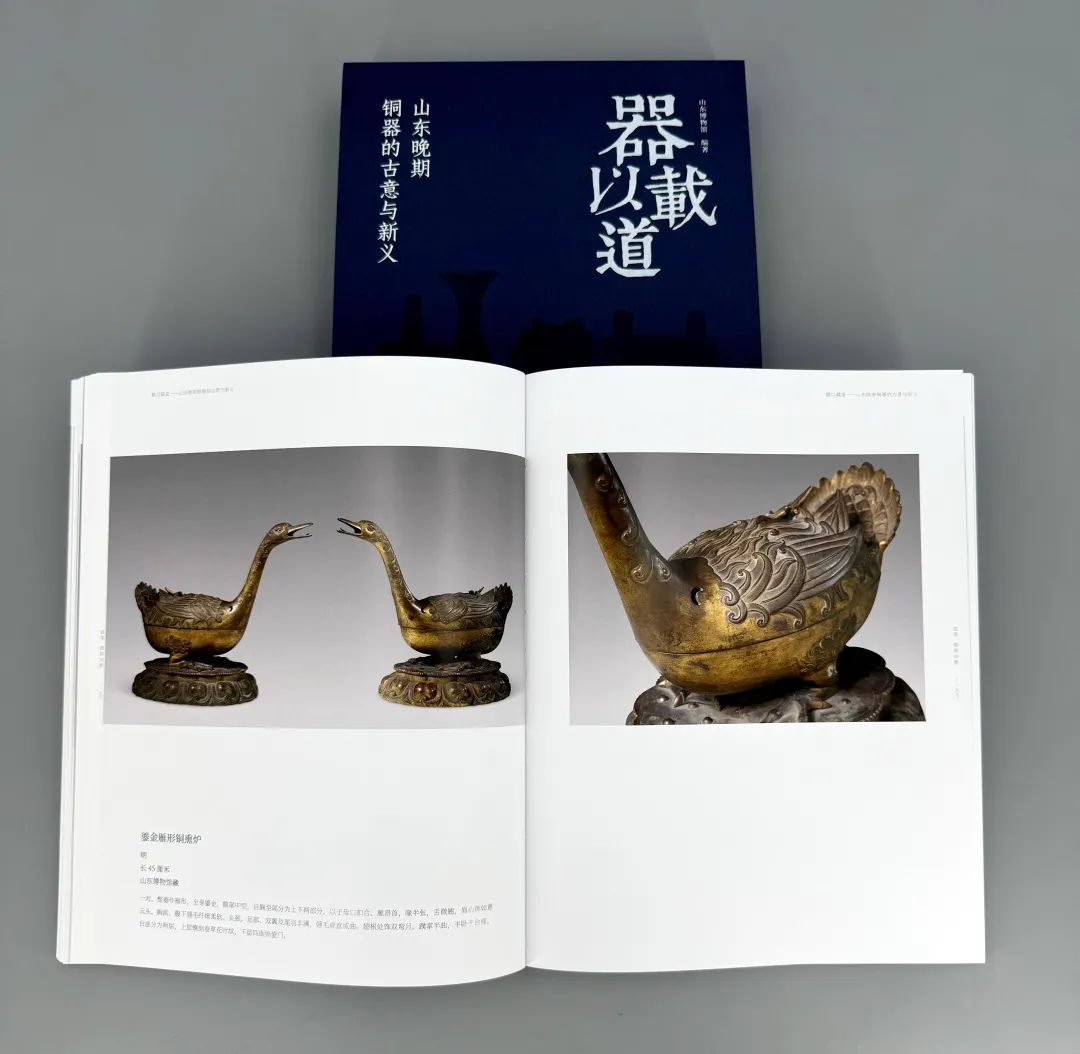

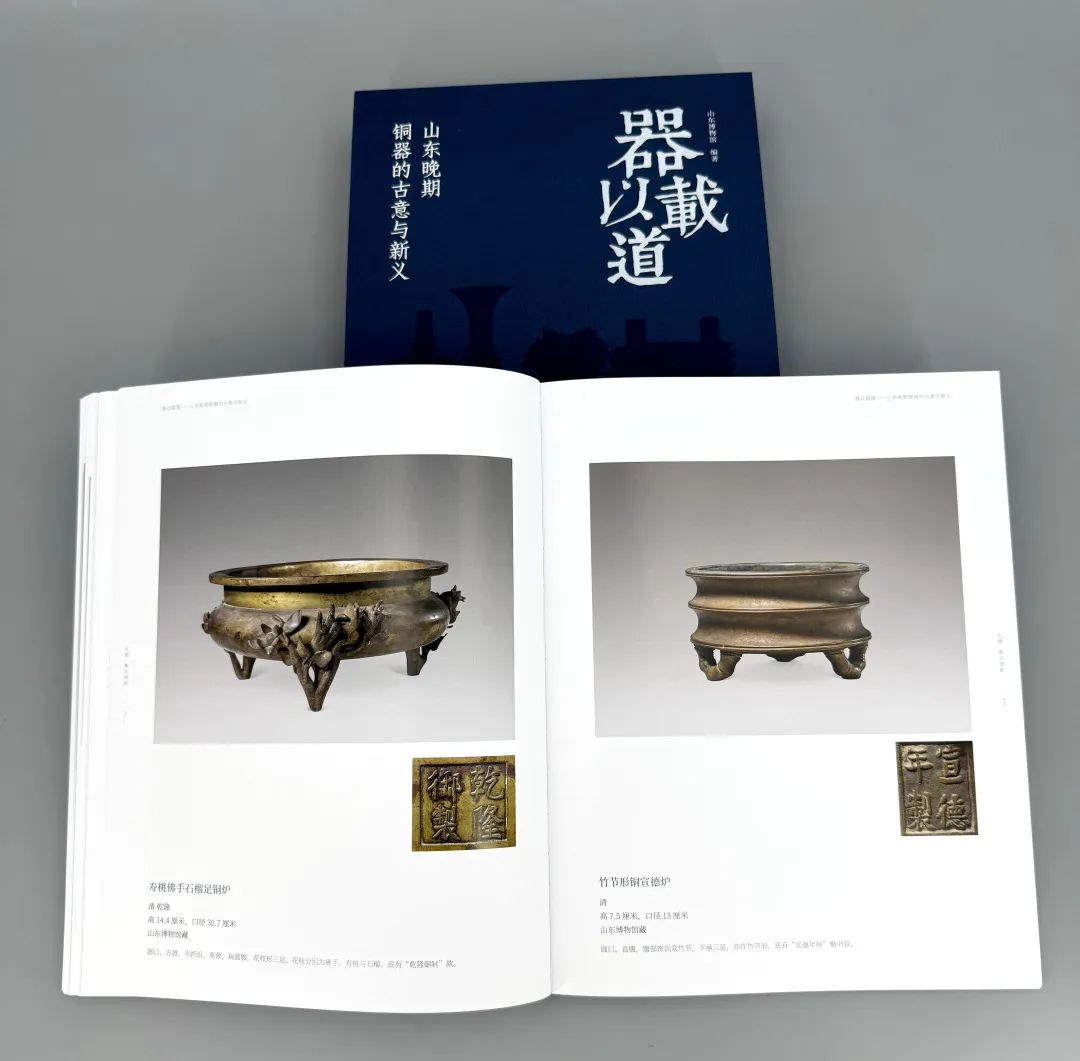

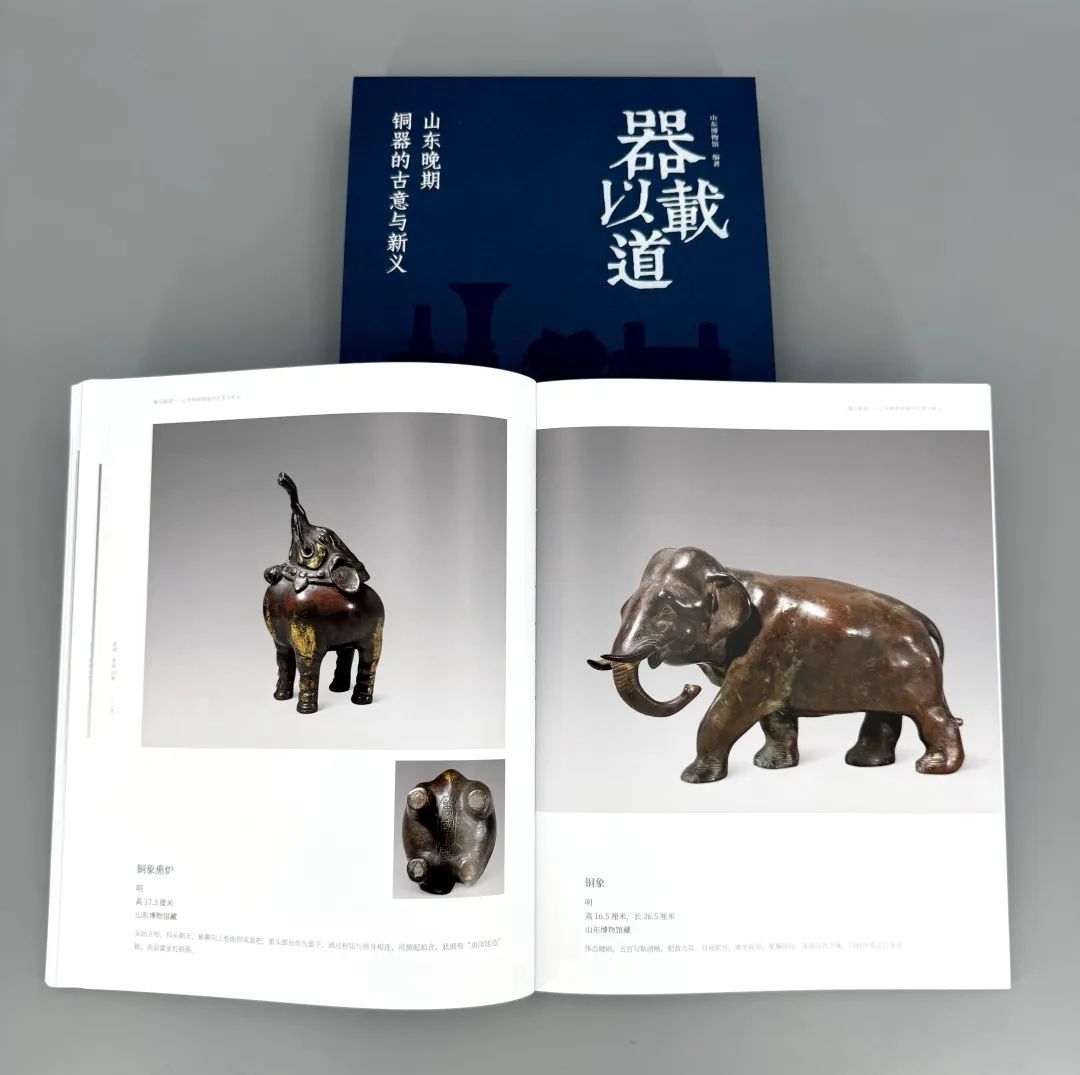

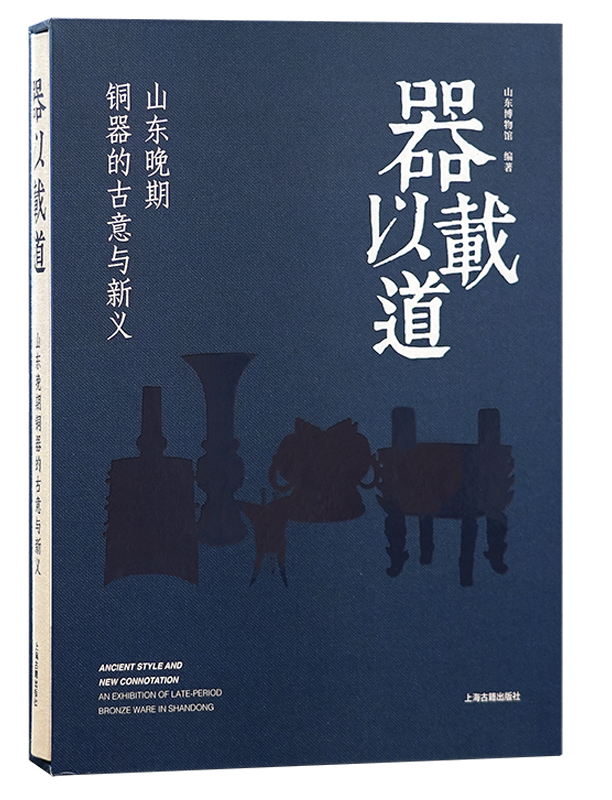

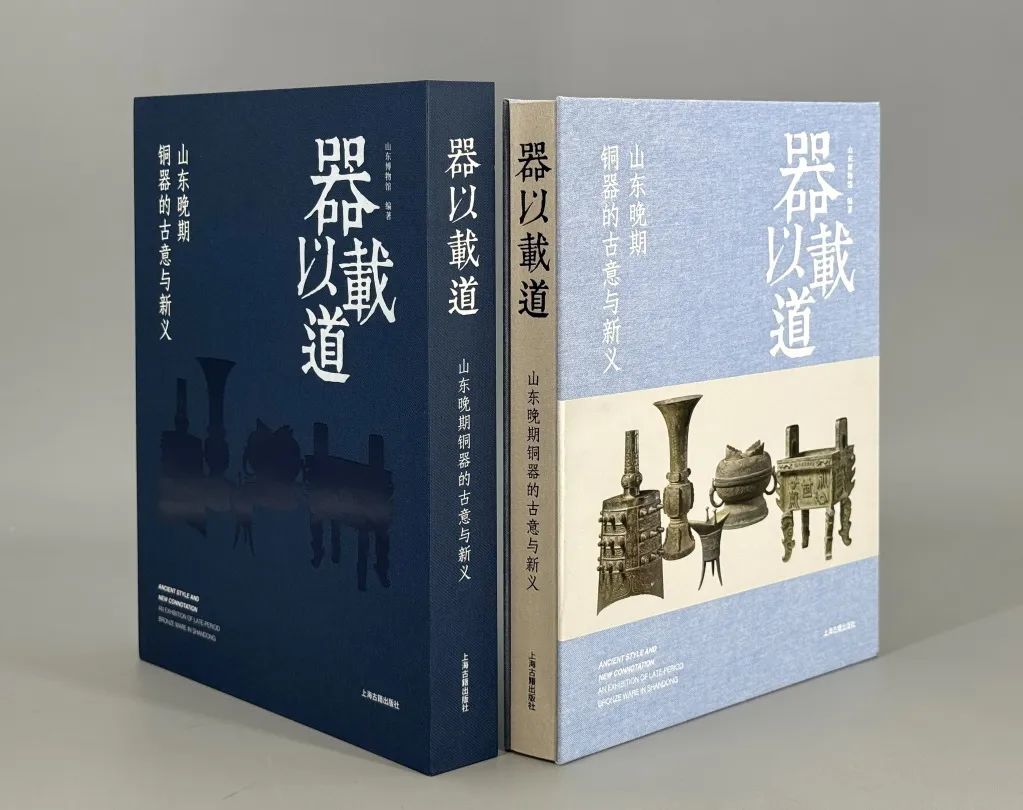

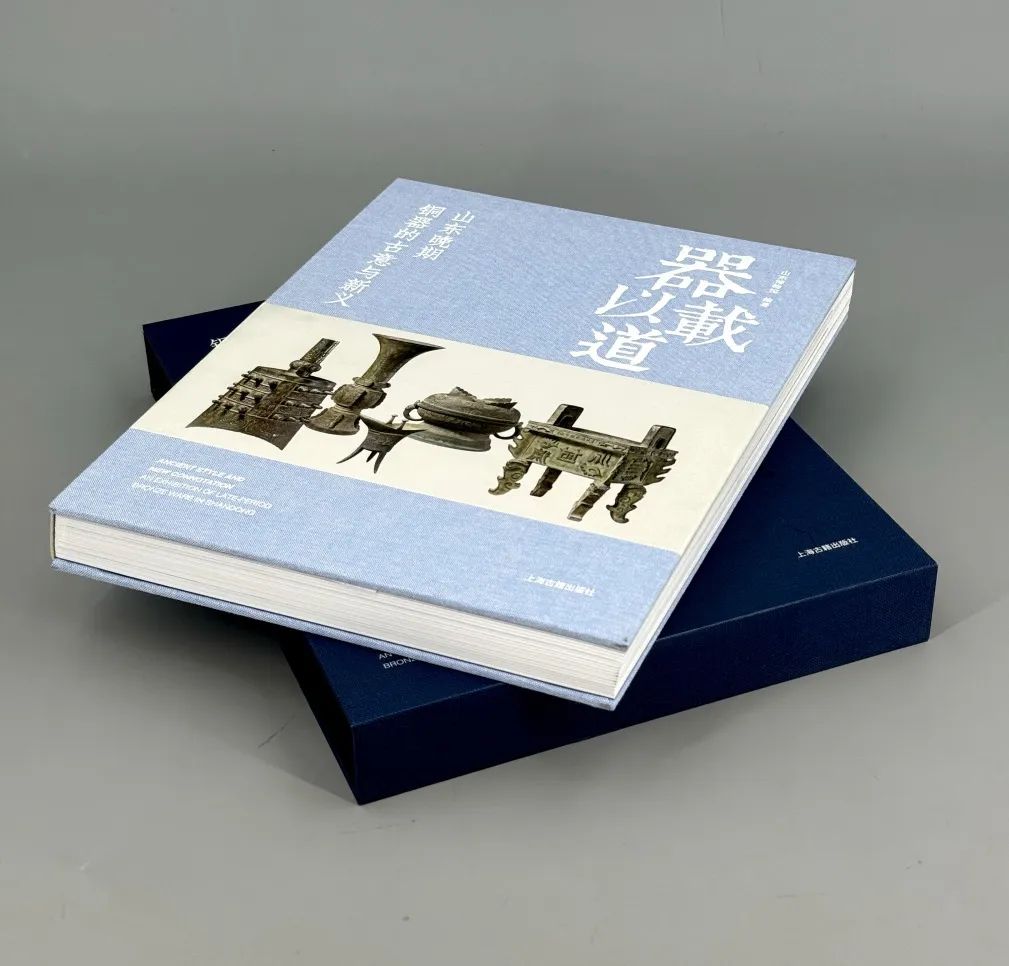

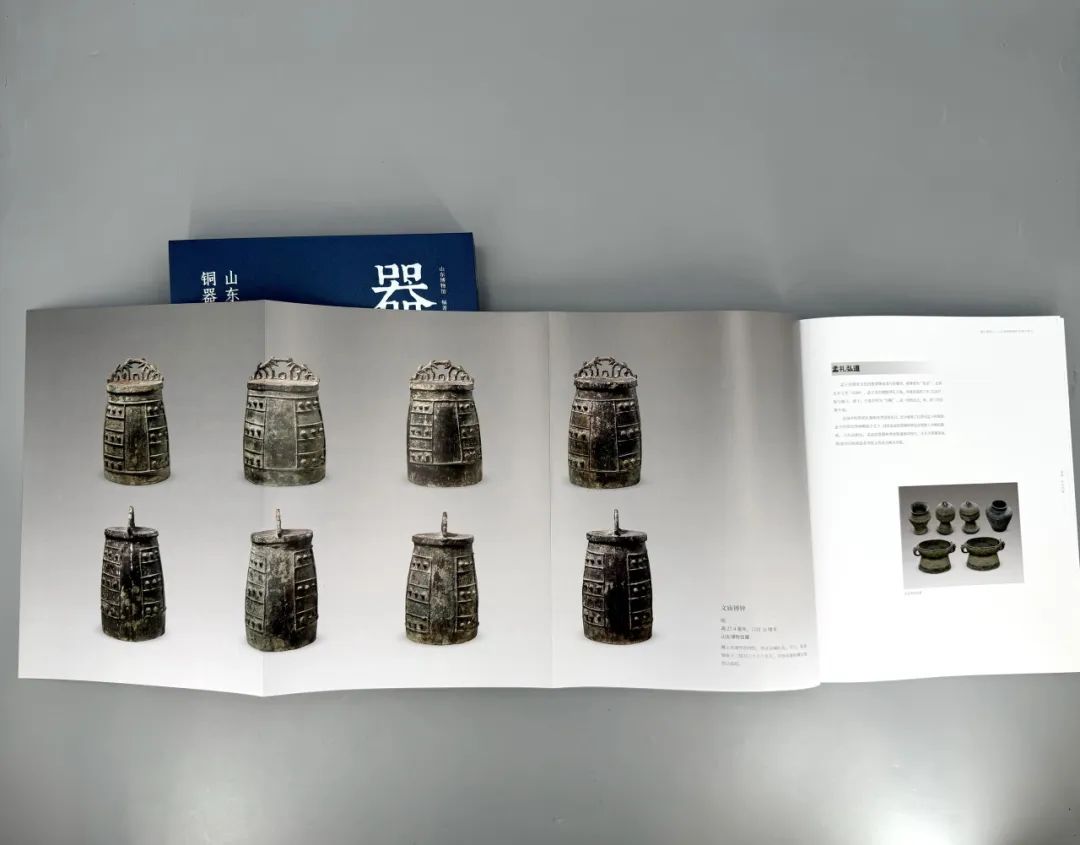

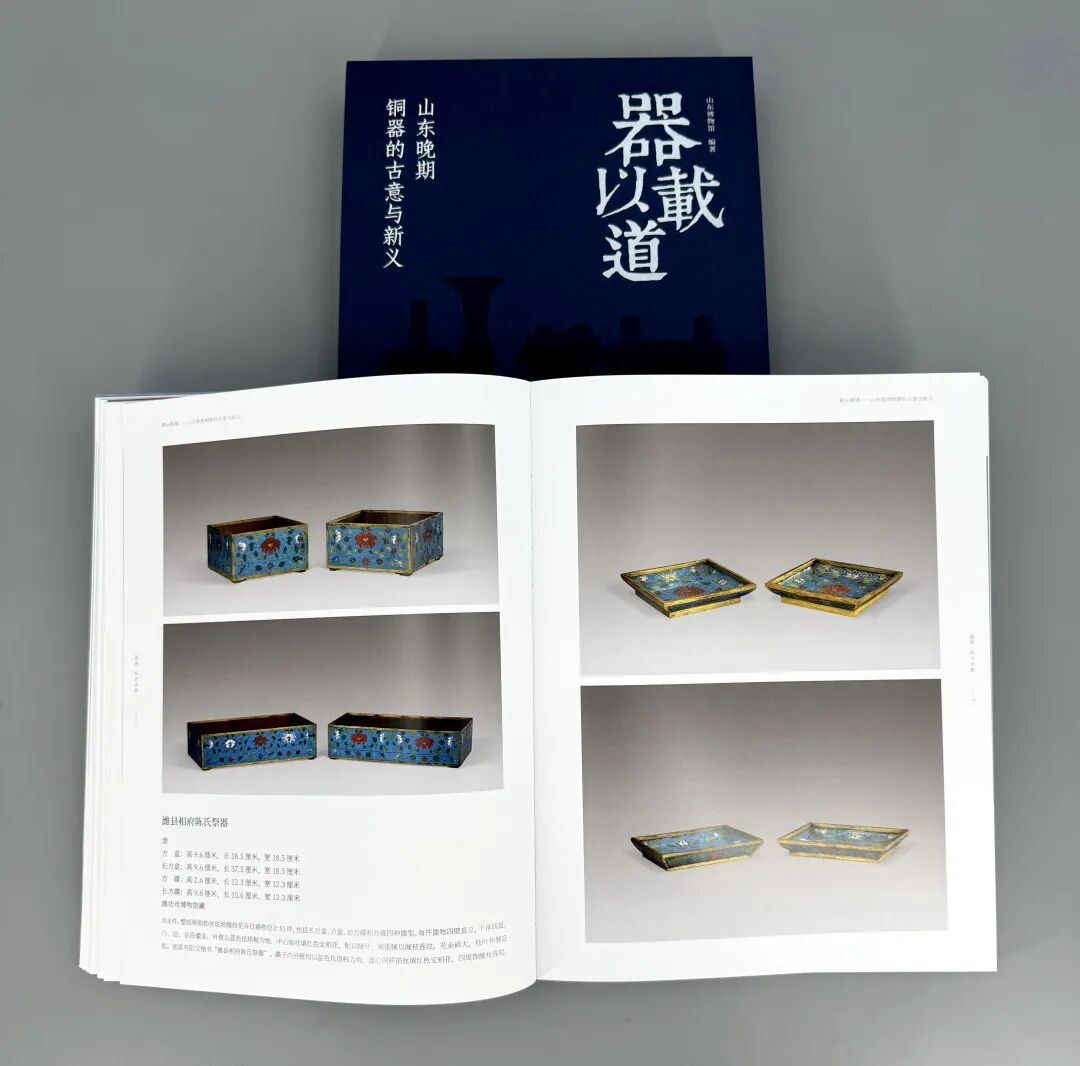

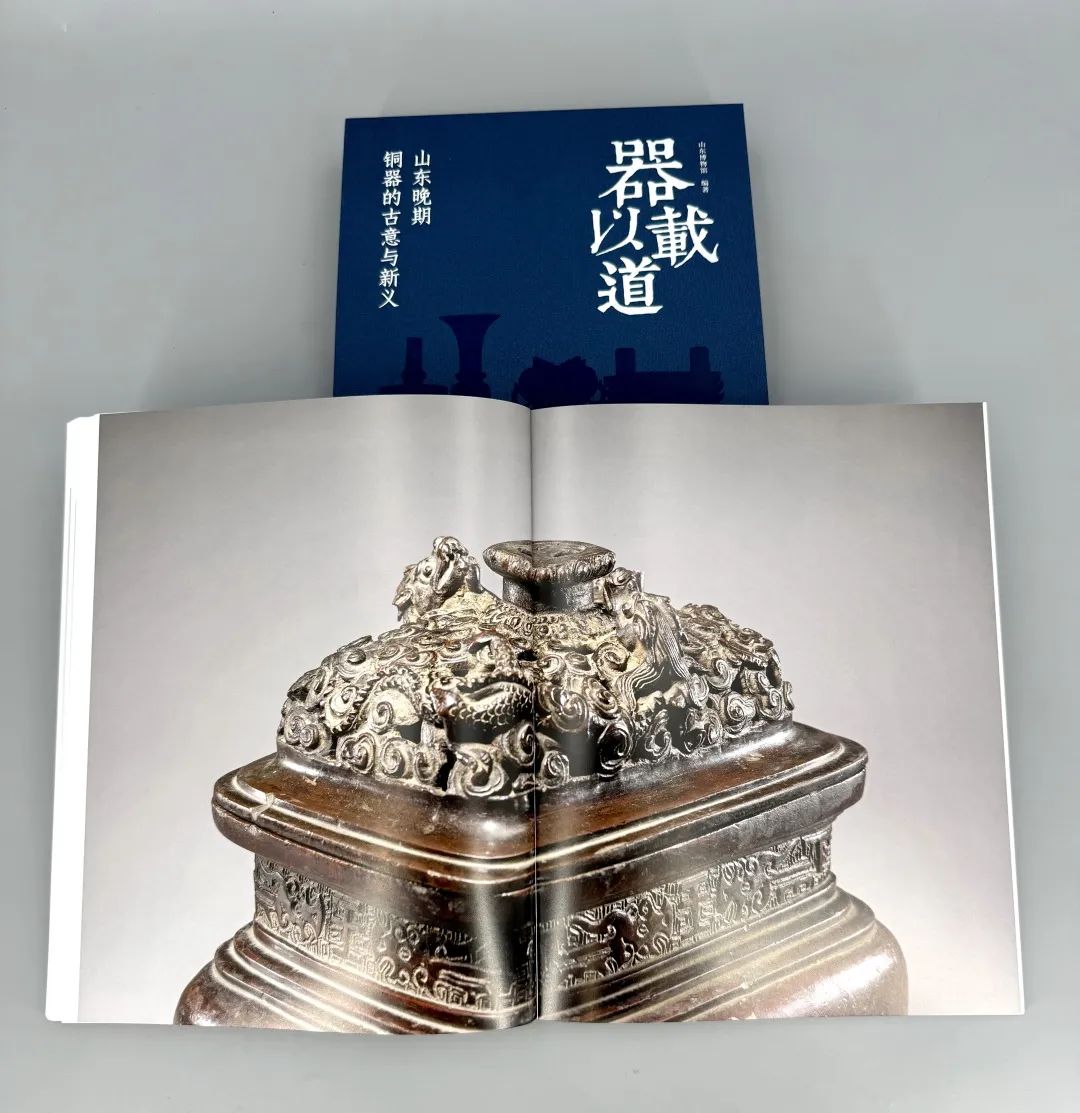

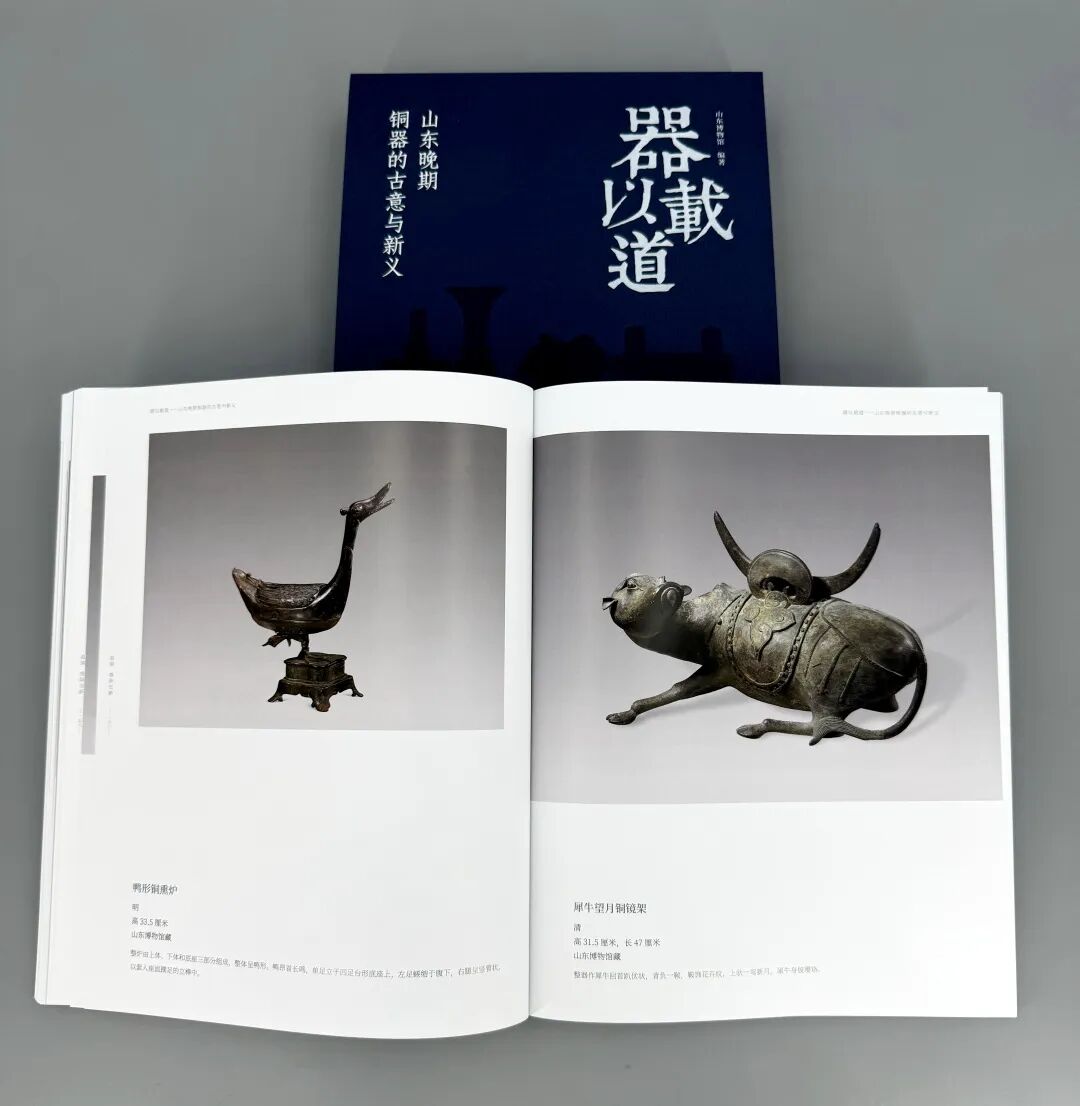

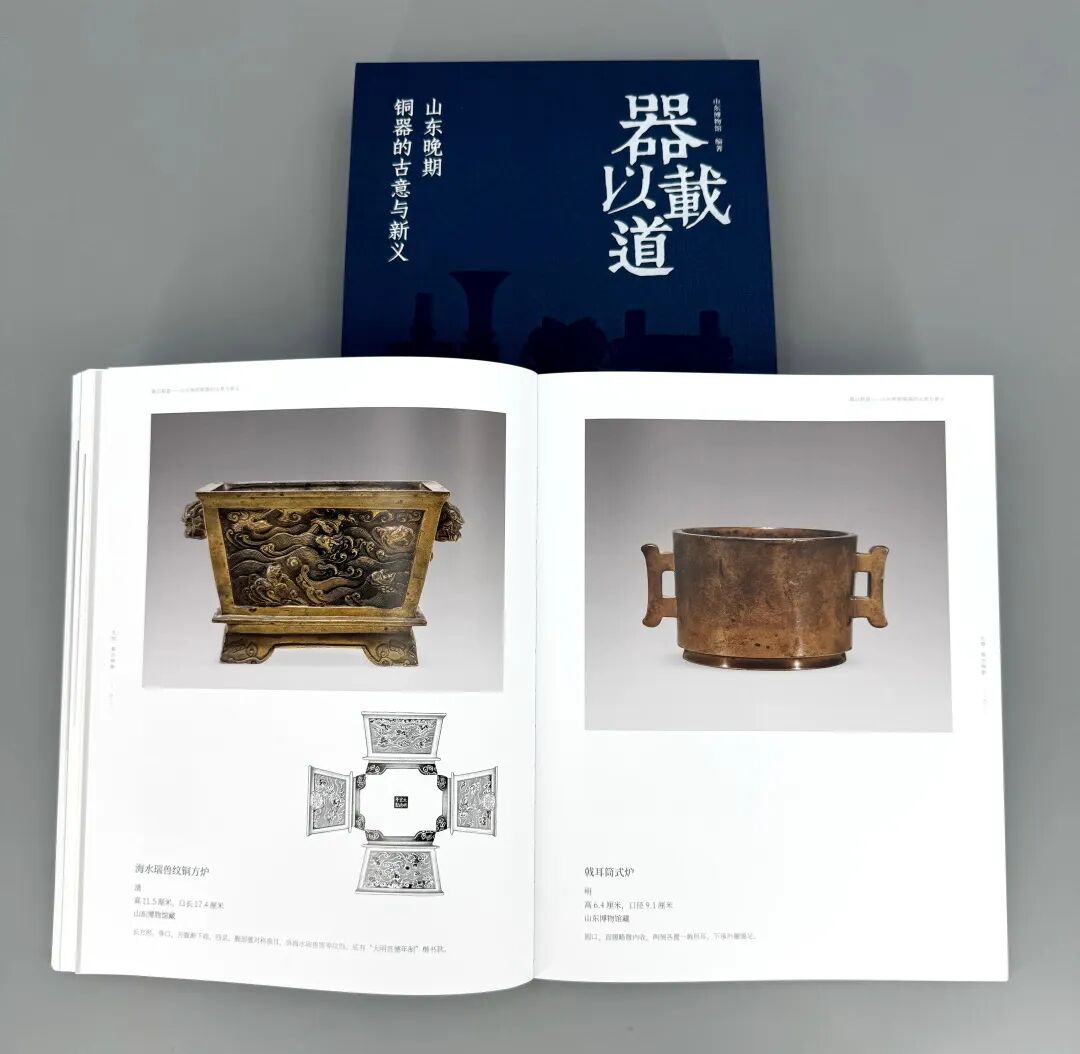

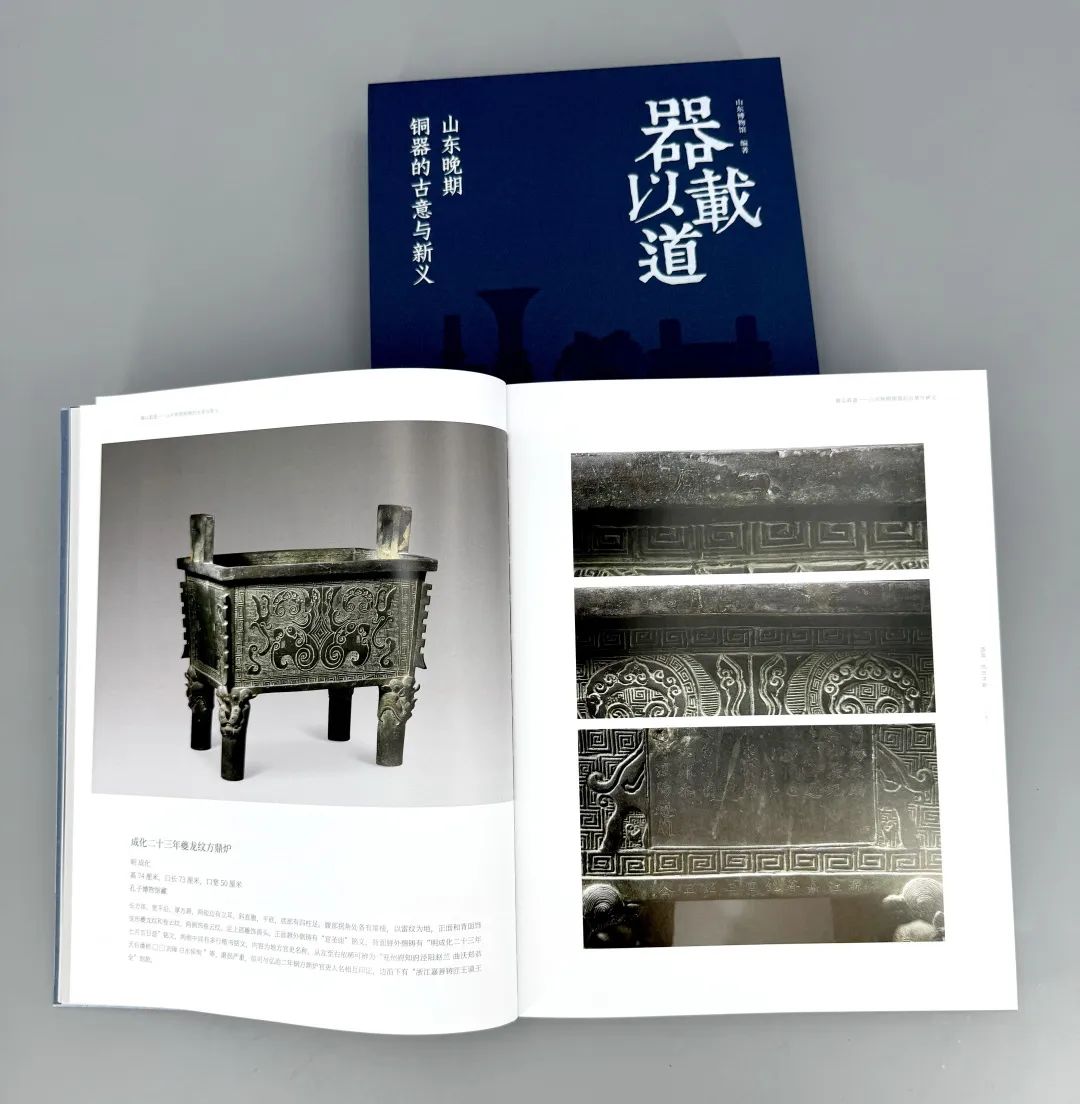

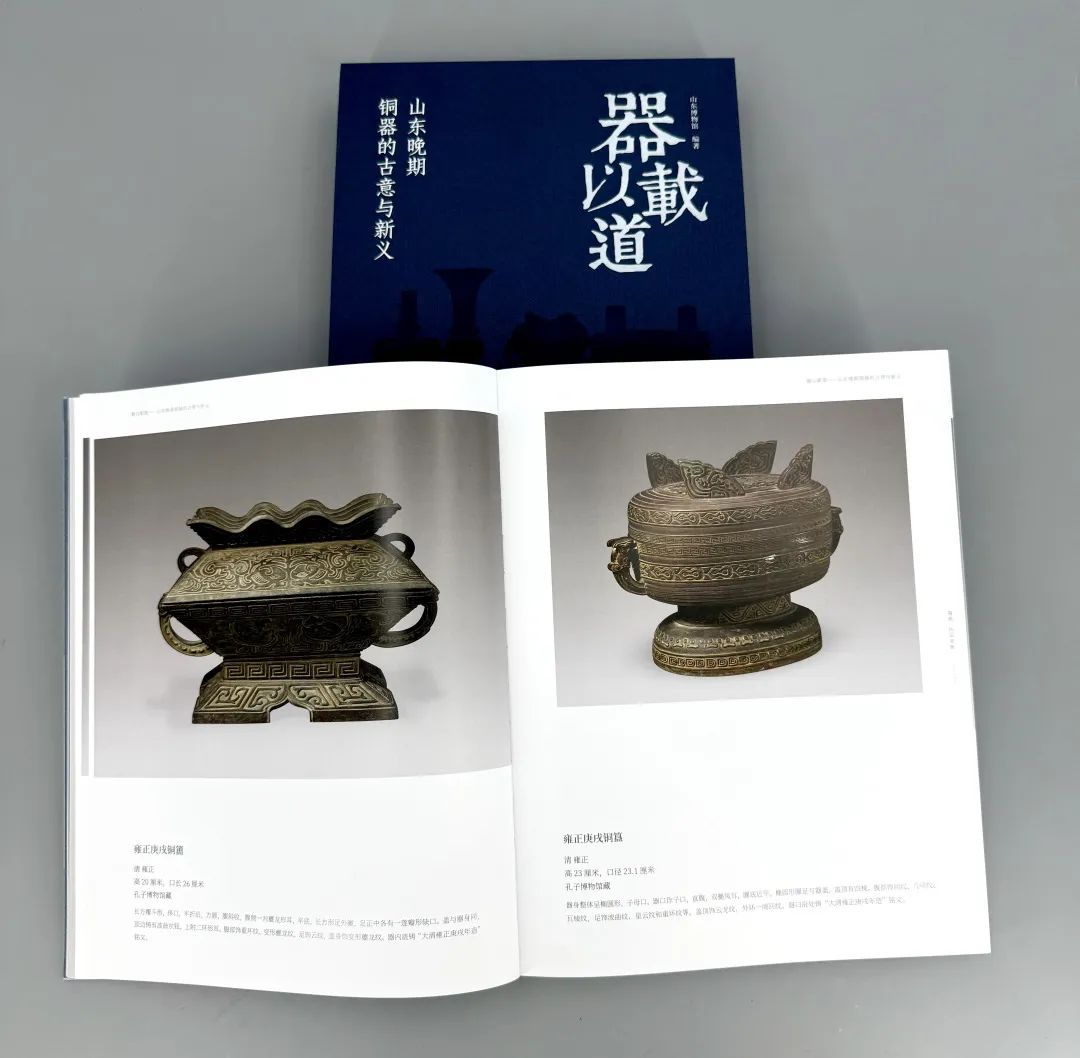

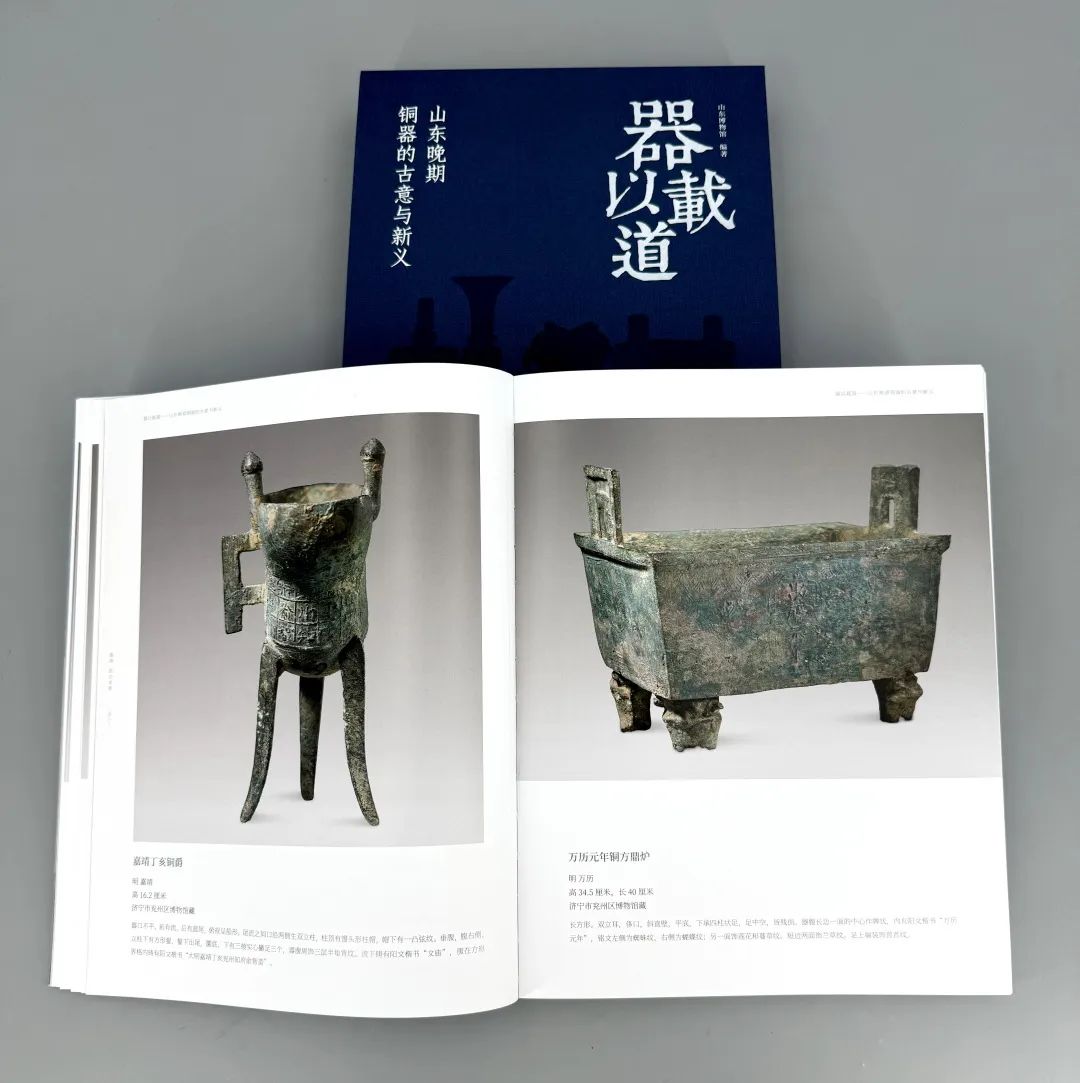

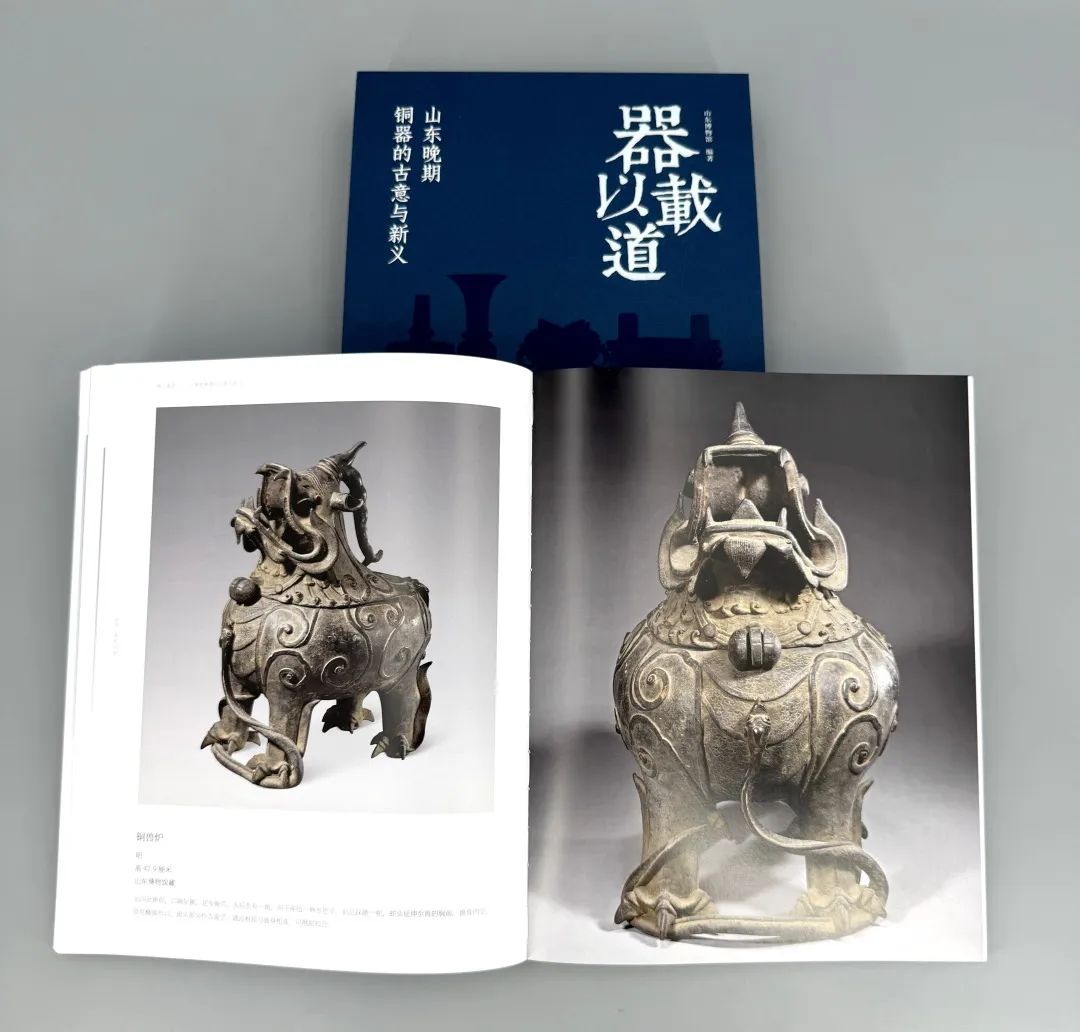

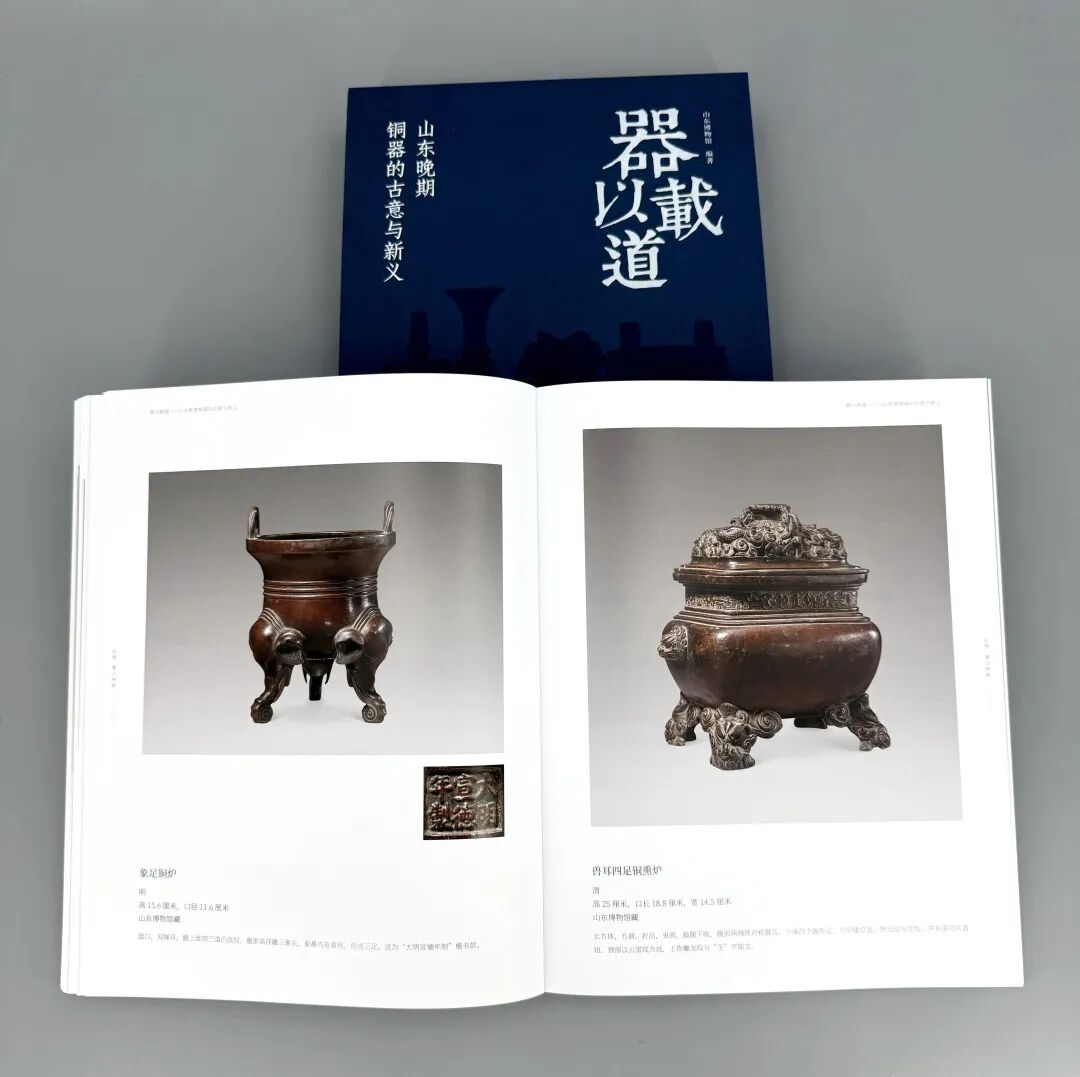

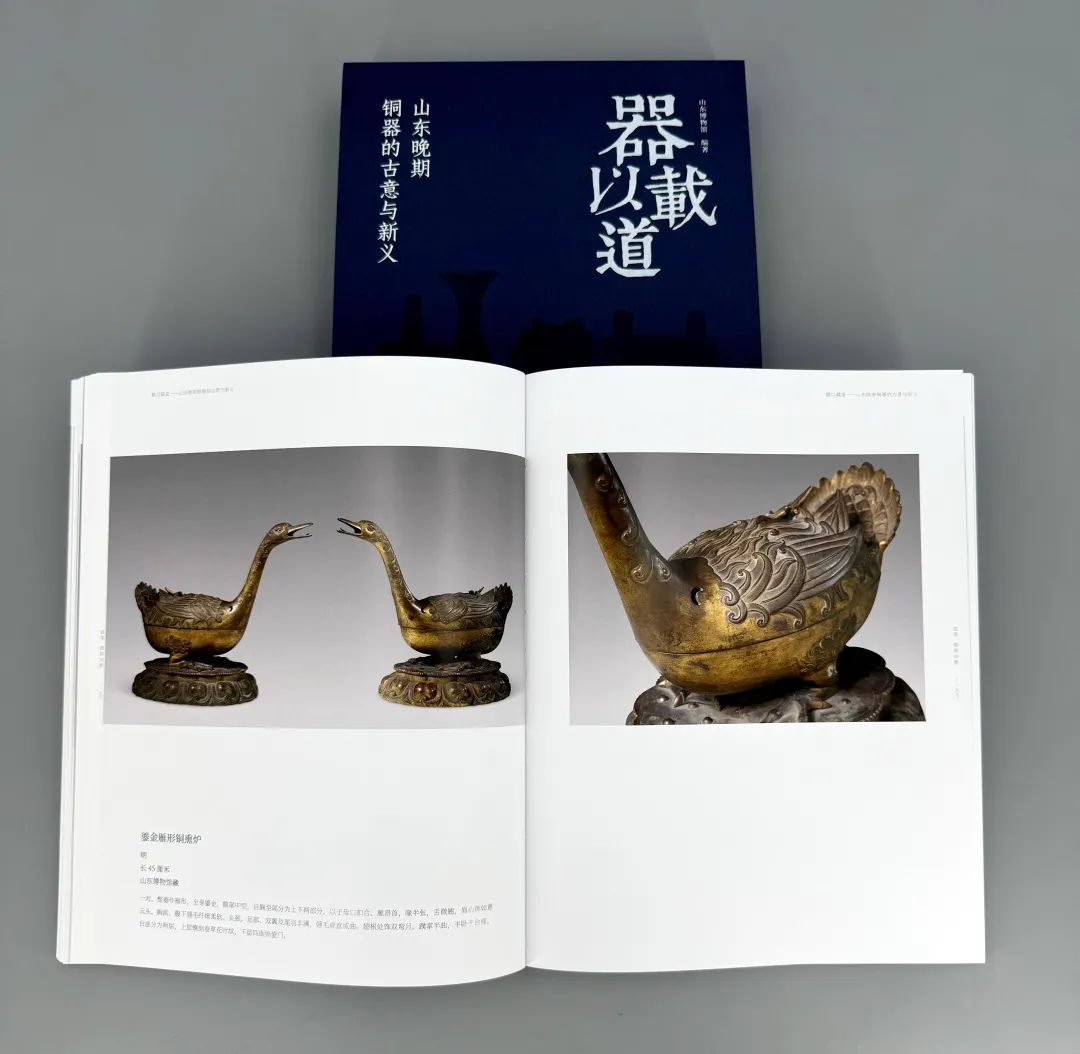

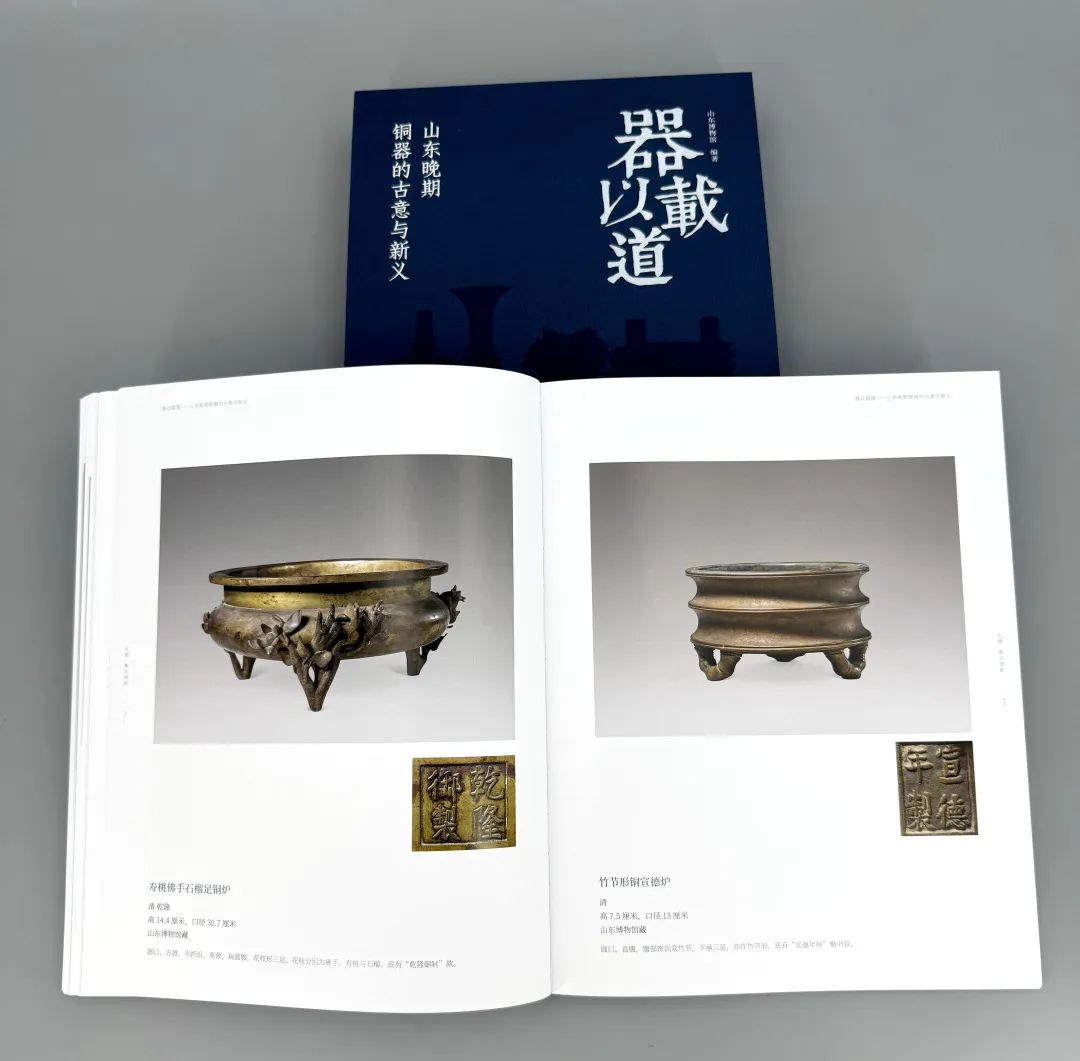

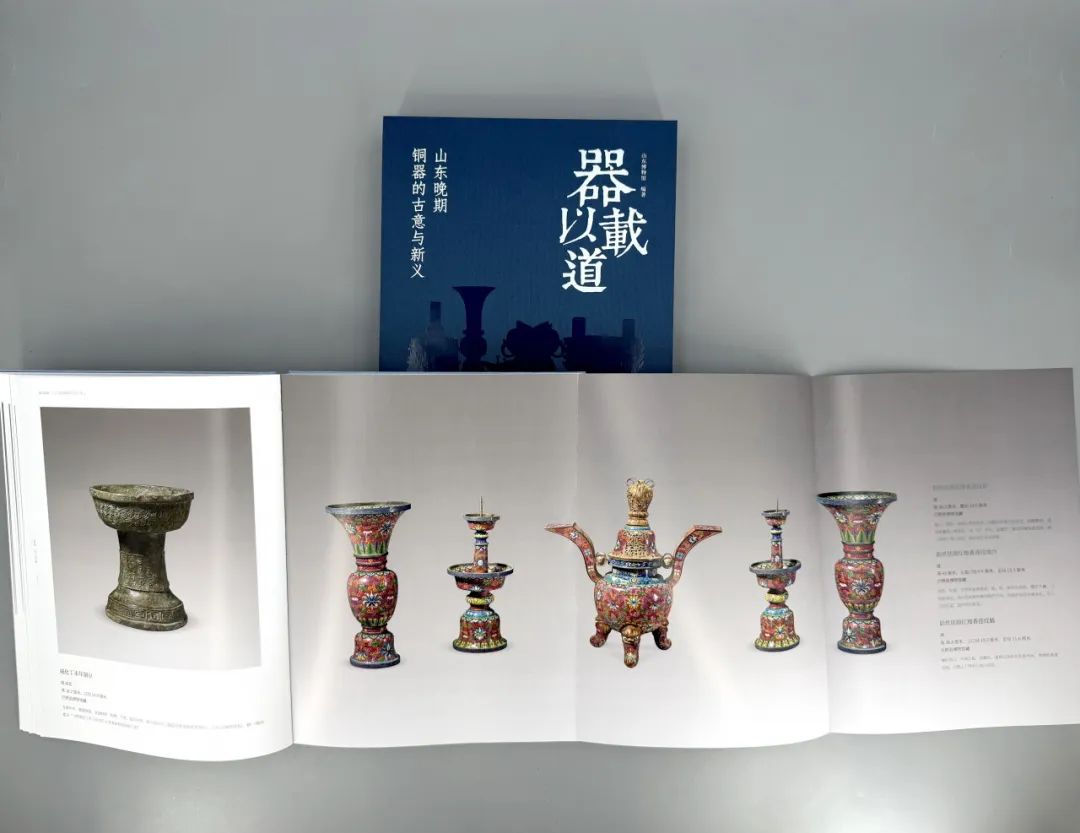

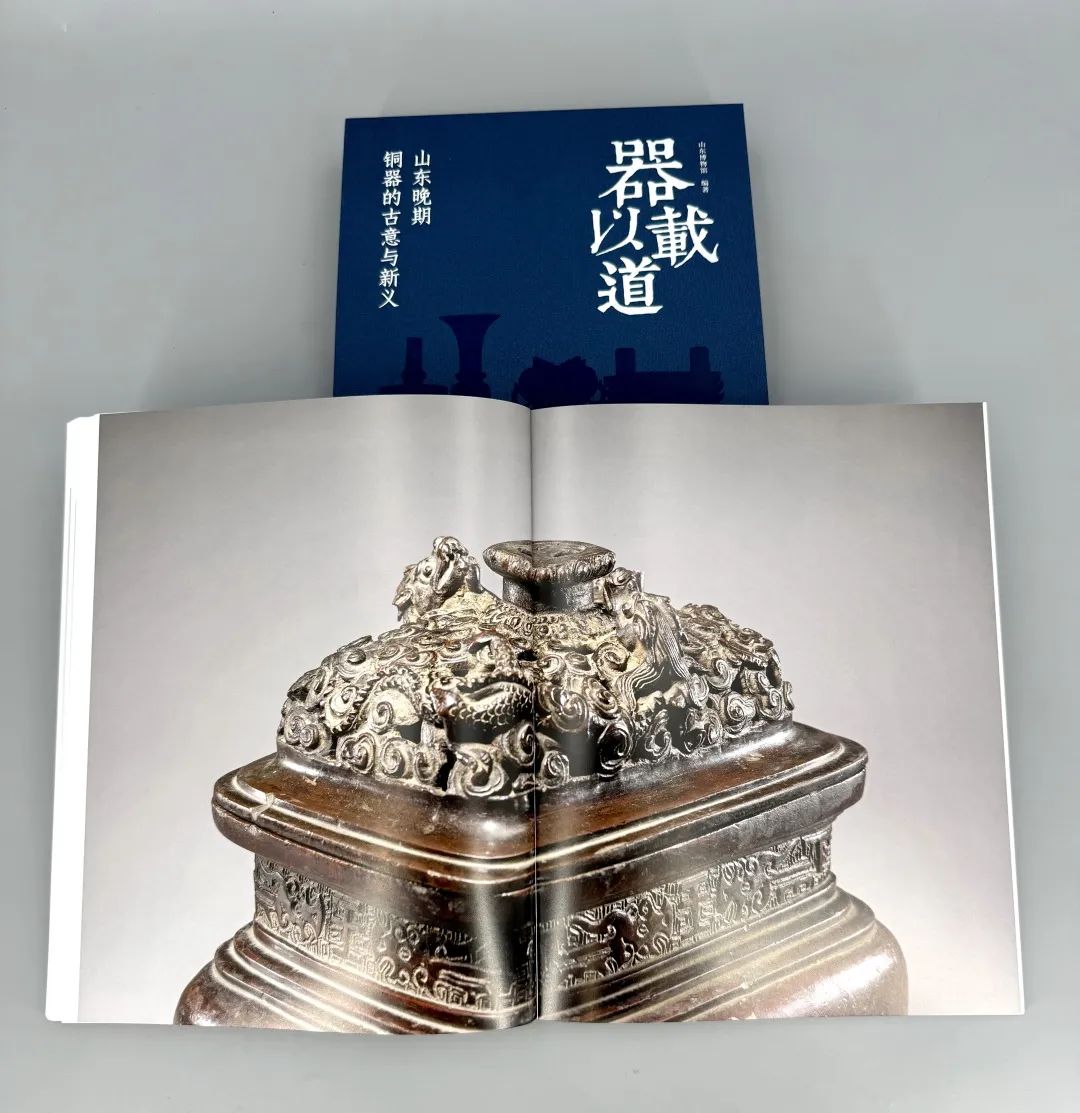

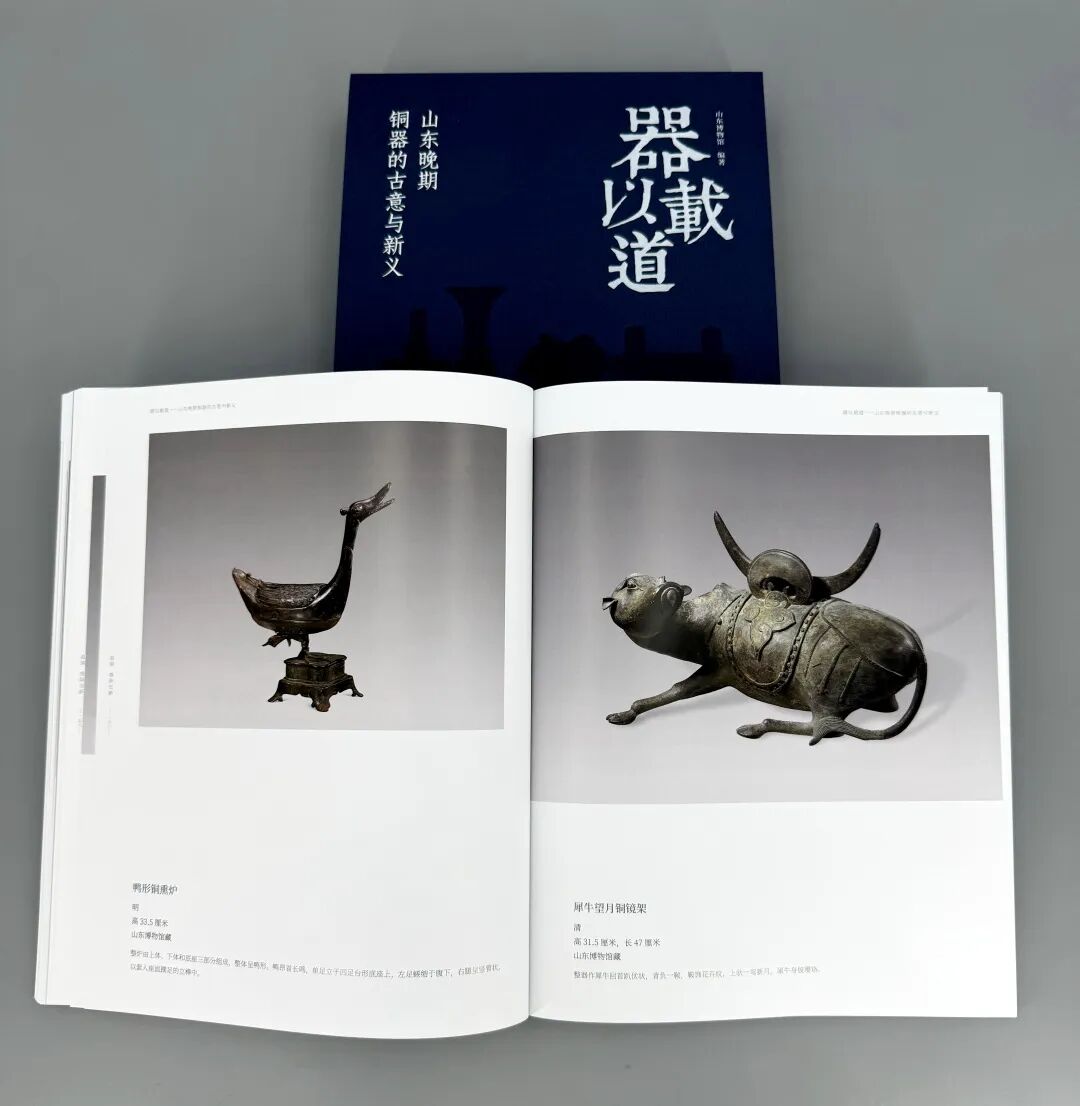

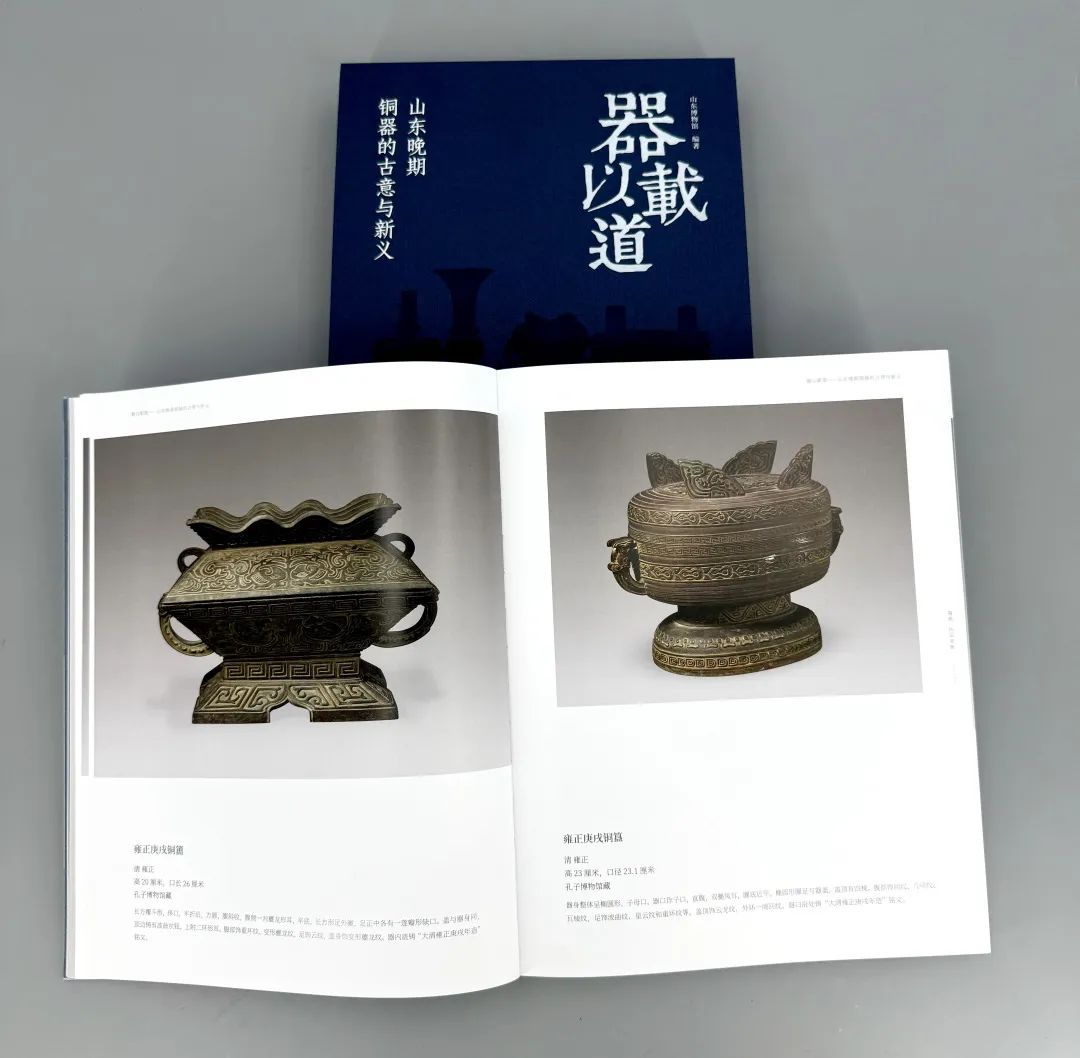

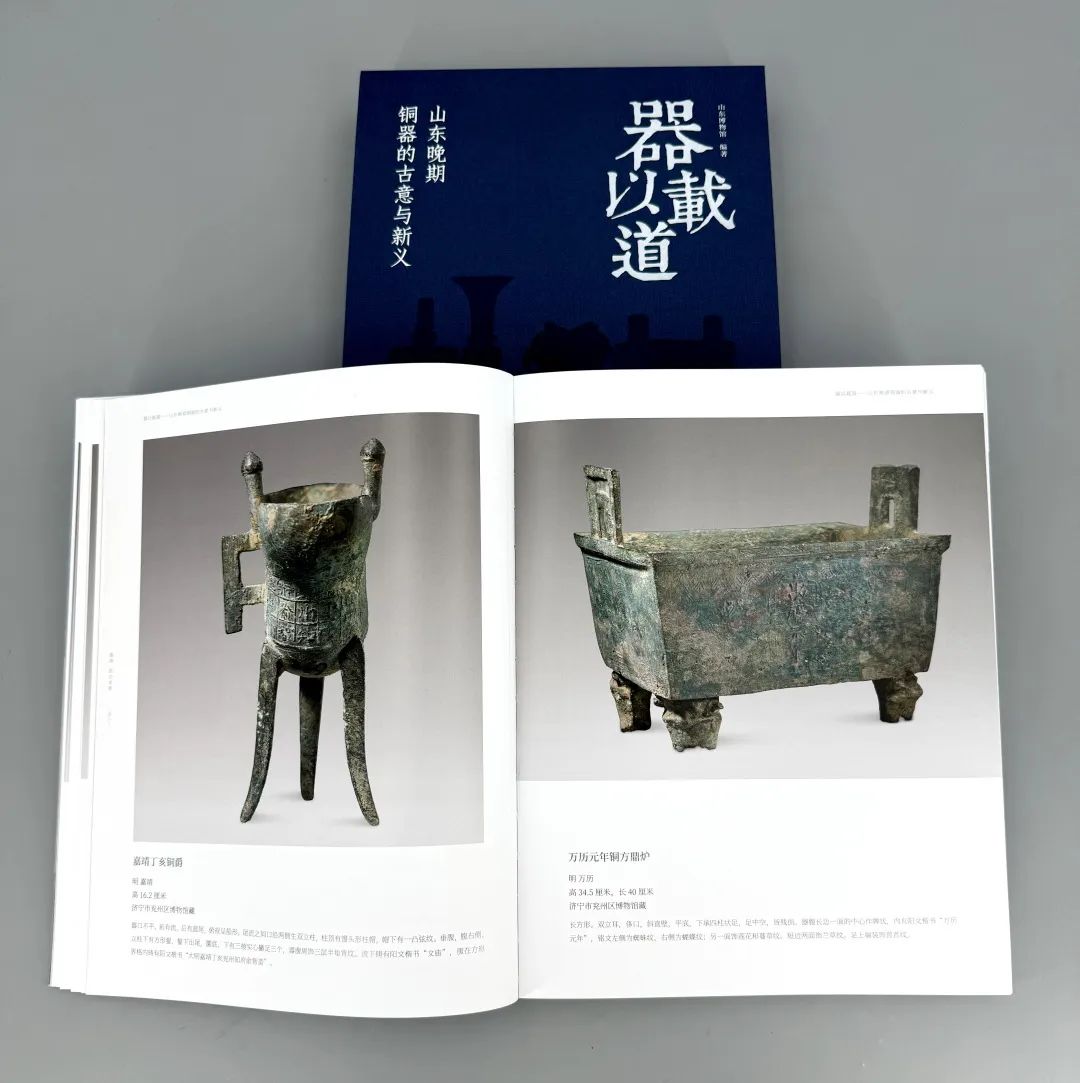

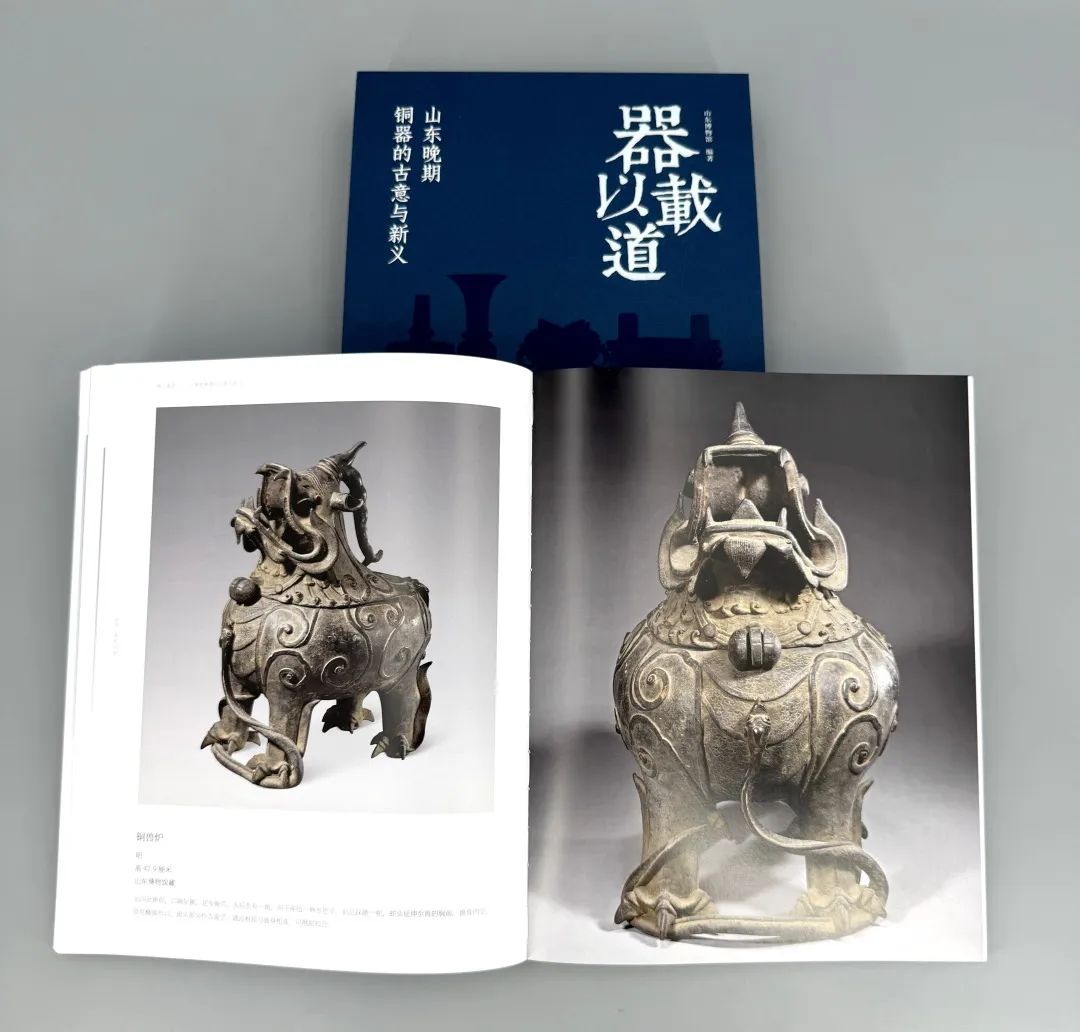

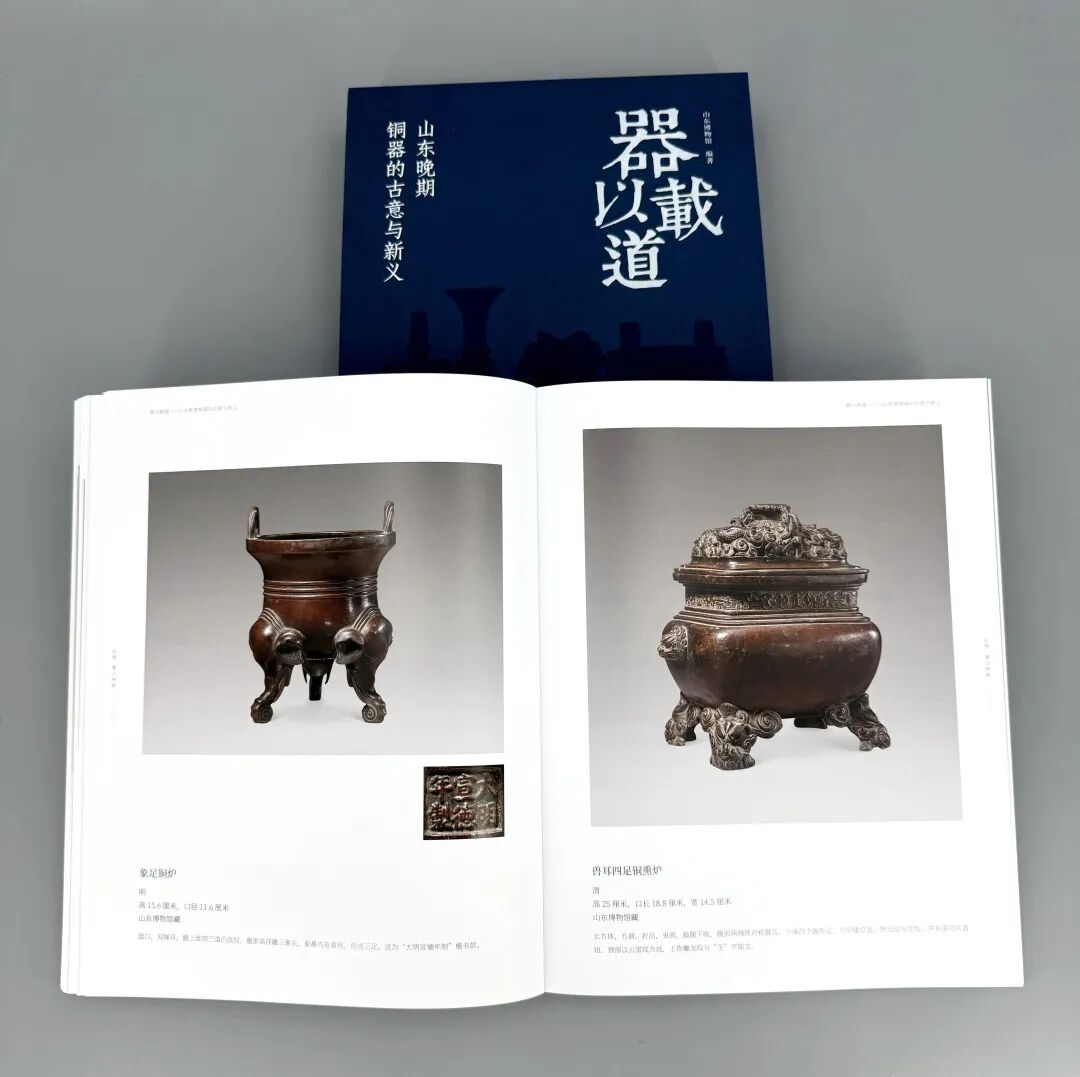

摘要: 新书推荐 丨《器以载道——山东晚期铜器的古意与新义》出版上海古籍出版社2025年07月15日 16:50上海器以载道——山东晚期铜器的古意与新义山东博物馆 编著2025年4月出版580.00元978-7-5732-1608-3内容简介本图录基于2023年11月至2024年3月在山东博物馆举办的同名原创展览撰写。展览首次汇集了山东省内十家博物馆的宋元明清铜器珍品文物,共计230件(套), ...

新书推荐 丨《器以载道——山东晚期铜器的古意与新义》出版上海古籍出版社 2025年07月15日 16:50 上海

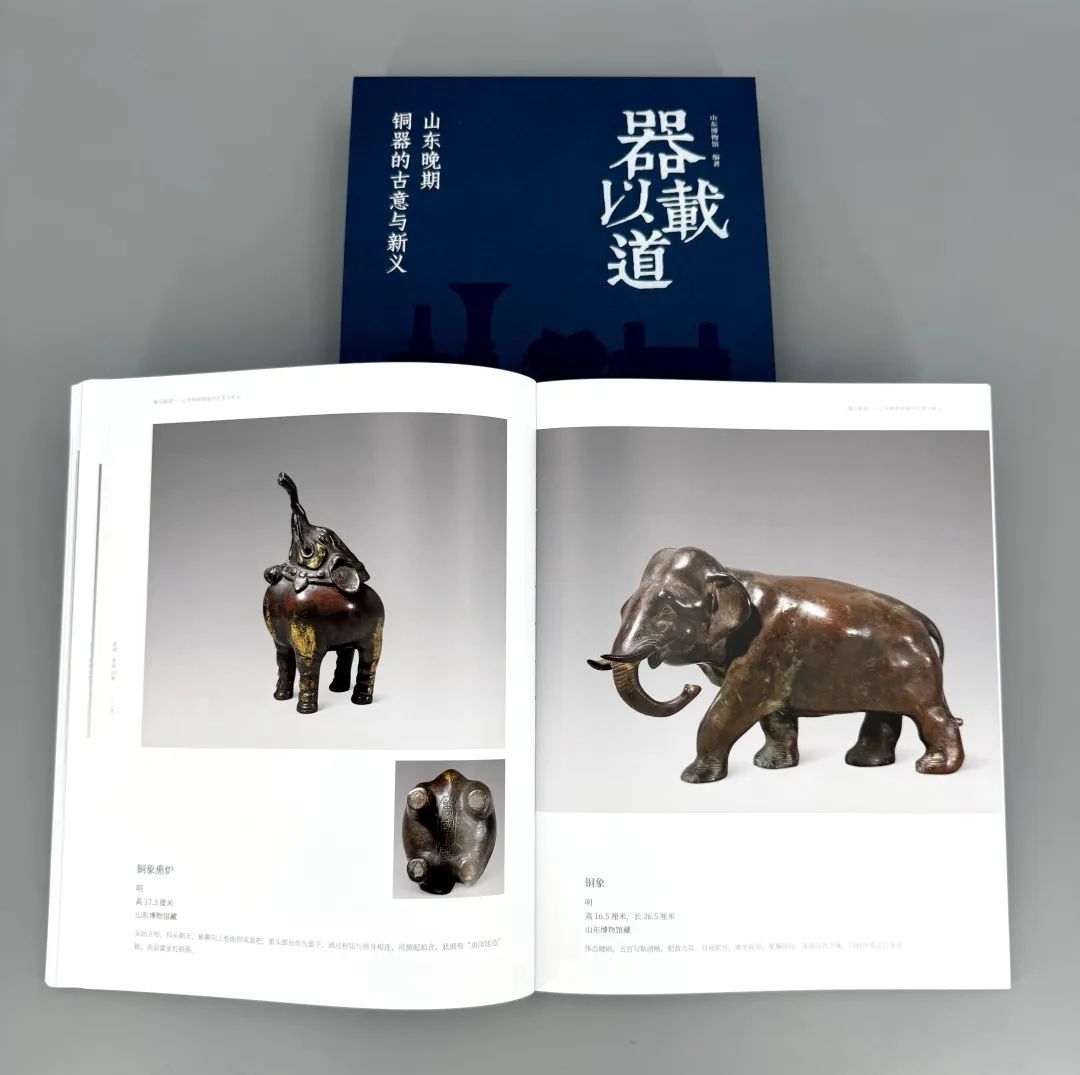

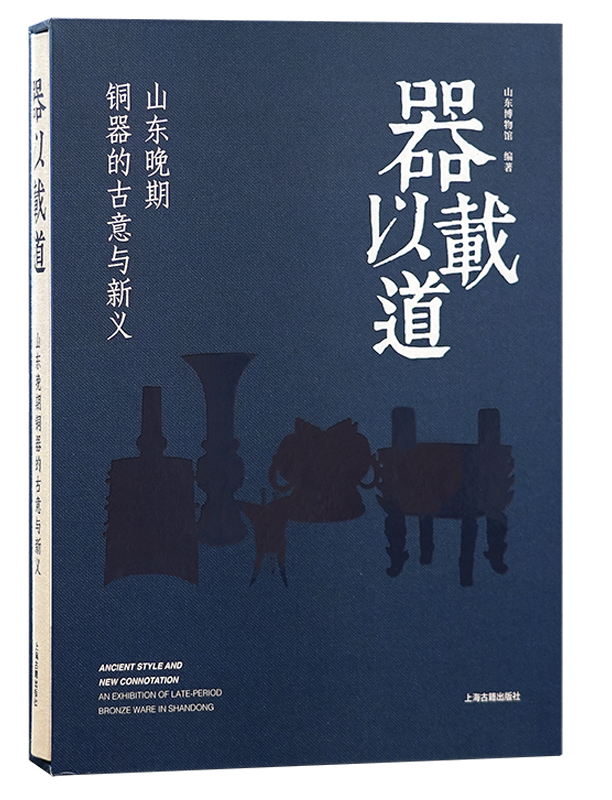

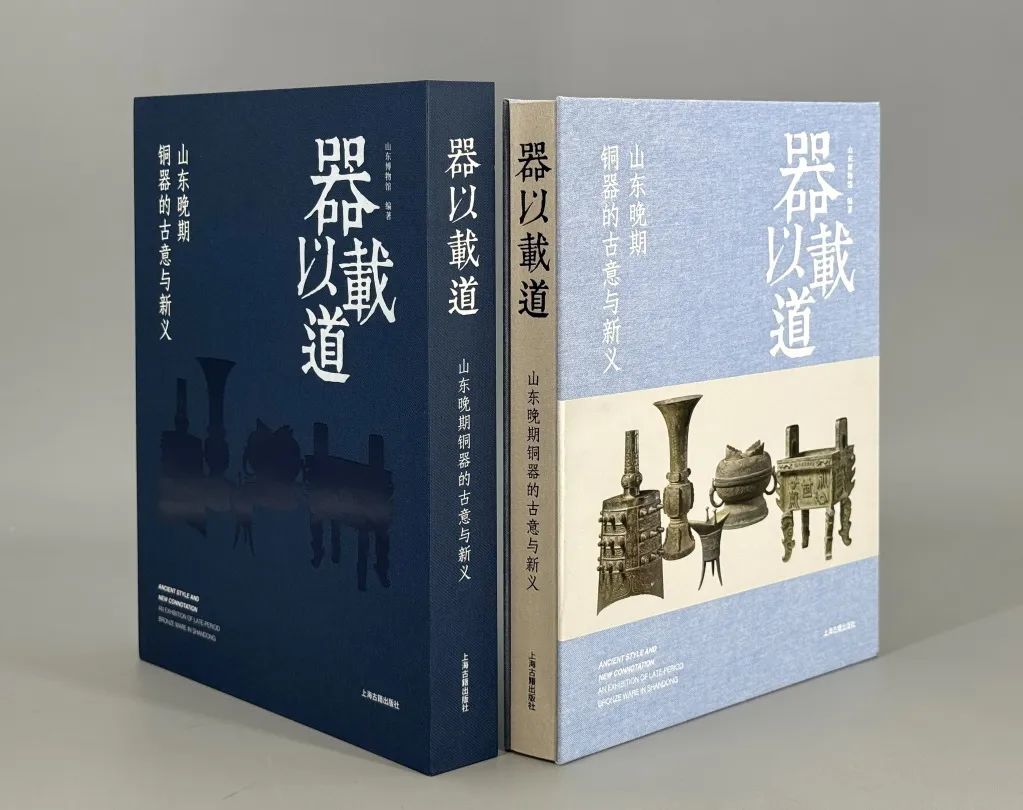

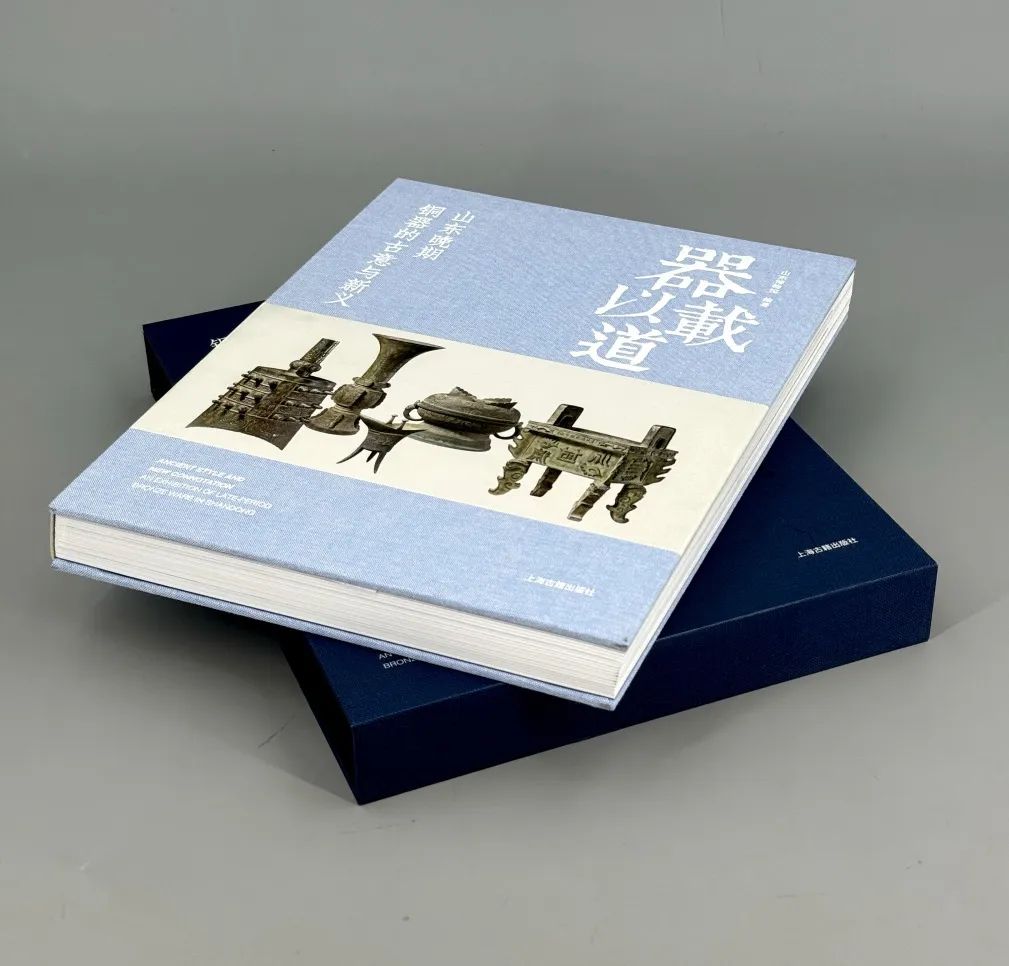

器以载道——山东晚期铜器的古意与新义

山东博物馆 编著

2025年4月出版

580.00元

978-7-5732-1608-3

内容简介

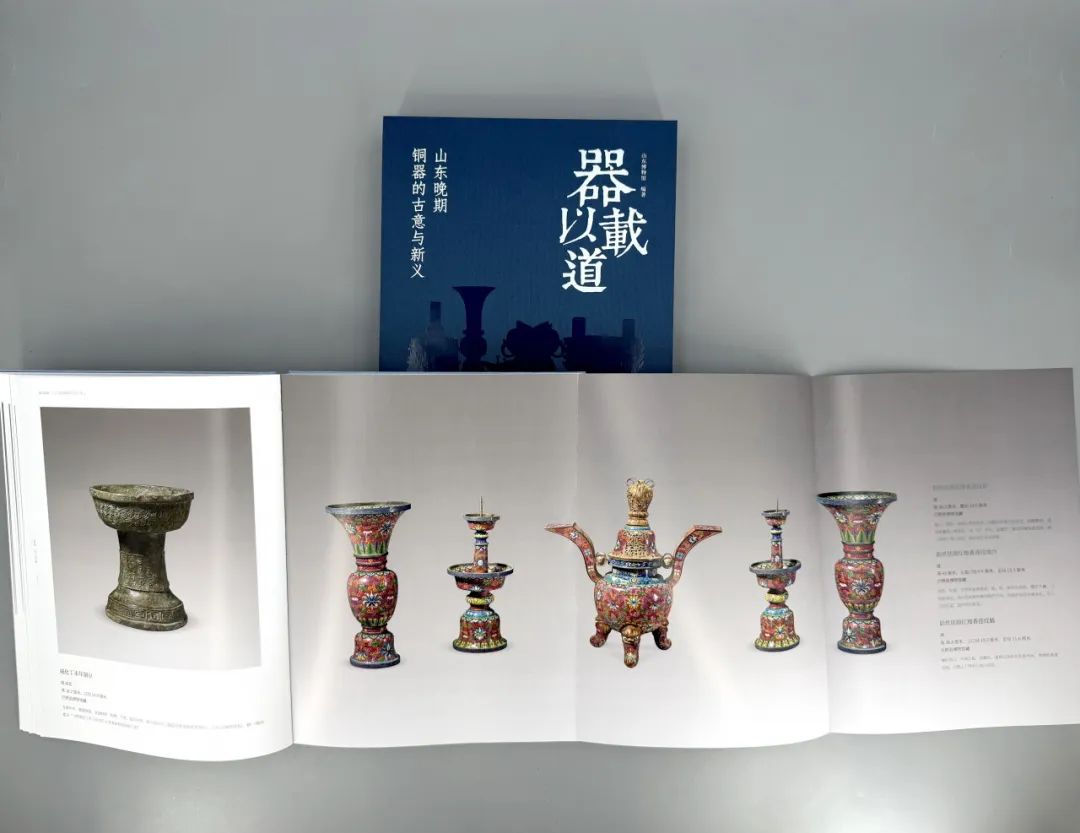

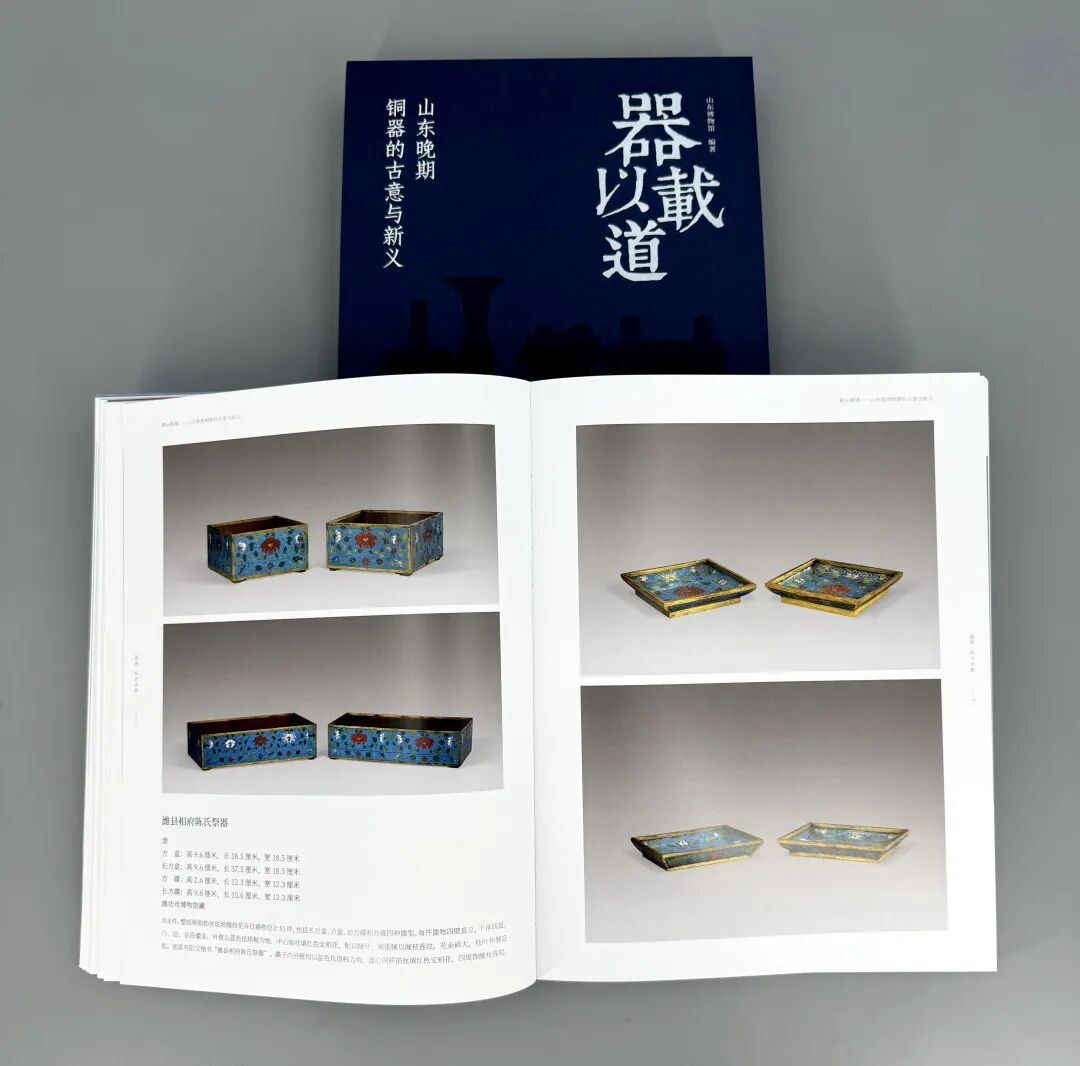

本图录基于2023年11月至2024年3月在山东博物馆举办的同名原创展览撰写。展览首次汇集了山东省内十家博物馆的宋元明清铜器珍品文物,共计230件(套),首次较为全面地展示了山东晚期铜器的发展与传承。图录以山东晚期铜器的传承与创新为主线,通过“传承创新”“执古求新”“推陈出新”“集古铸新”“探索知新”五个单元,分别介绍了宋元明清时期的精品铜器。逻辑框架上,图录以“儒、释、道、天、地、人”为主线,串联起铜器与文化、社会及人的内在联系,深刻挖掘了晚期铜器的文化意涵,勾勒出一幅鲜活的历史画卷。“探索知新”单元收录了四篇具有前瞻性和创新性的学术论文,不仅为晚期铜器的研究提供了新的视角与思路,还展示了当今学术界在这一领域的深入思考,同时也为本书增加了学术厚度与深度,增强了专业性和可读性。

目 录

序言/ 一

启篇 传承创新/ 一

盛典 执古求新/ 八

大成礼乐/ 九

临邑文庙/ 三〇

兖州府学文庙/ 三七

孟礼弘道/ 六三

周典复兴/ 六六

梵钟圣器/ 六八

泰岳尊礼/ 七五

崂山清韵/ 七九

家道承孝/ 八一

昌荣 推陈出新/ 八八

法古修今/ 八九

潍苏同铸/ 一一三

宫廷风范/ 一二九

文玩雅器/ 一三五

礼投之艺/ 一五一

百物竞奇/ 一五七

礼赞 集古铸新/ 一七二

共鸣 探索知新/ 二〇六

论宋代青铜豆的认识与复古/ 苏荣誉/ 二〇七

浙江省博物馆藏的两件元代仿古铜钟/ 俞珊瑛/ 二四一

明代兖州府儒学祭器研究/ 胡嘉麟/ 二五一

“洪武乙酉”铭铜炉初探/ 布明虎/ 二六八

附:部分器物成分检测数据表/ 二七三

后 记/ 二七四

序 言

山东博物馆党委书记、馆长 刘延常

“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产”。在奔涌向前的历史长河中,中华民族以其璀璨夺目的文明之光,照亮了东方世界,五千年的深沉积淀,如同不竭的清泉,滋养了无数文化瑰宝。

一

在这浩瀚的文化星空中,青铜器以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为了中华文明的重要载体。青铜器源起于史前,兴盛于商周,在国家礼仪和社会生活中历来扮演着重要角色,是支撑中华文明连续性极为重要的文化基因。自北宋时期金石学盛行以来,山东地区一直是金石学收藏、研究的重要区域。商周以来有铭文的铜器和石刻文字,进入了收藏、研究者学者的研究视野,成为金石学的主要研究对象。金石学盛行之风与中国历来传统的慕古、复古之风相长,激发了人们对于仿古铜器礼仪化和铸造赏玩的需求,也推动了仿古、新古、集古铜器的发展。

二

晚期铜器的功能与青铜时代的青铜器“在祀与戎”不同,同时在器类、形制、纹样、工艺、铭文等多个方面存在显著差异,而且在成分上,晚期铜器的铜、锌、铅含量比例不同,不含锡或者含锡极少。在组合和使用场合上,晚期铜器也有了更加多样化的使用。其中,宋代铜器以生活器具为主,元代铜器更加注重实用功能,而明代铜器略显粗糙,清代铜器则融入了更多的装饰性与文化象征。

“道以成器,而器以载道”,器以载道是中国传统造物的意境,讲究通过形态语言,传达出一定的趣味和境界,体现出一种审美愉悦。这一理念,在山东古代铜器中展现得淋漓尽致。这些铜器,以其独特的造型、繁复的纹饰和清晰的铭文,传递着古人的智慧、审美与哲思。它们不仅是历史的见证者,更是文化的传承者,在与今人进行跨越时空的心灵对话中,让我们得以窥见古人的精神世界。

三

山东博物馆精心策划的“器以载道——山东晚期铜器的古意与新义”专题展览,通过学术研究与现代表达的融合,系统梳理宋、元、明、清时期铜器的文化脉络。展览突破传统“仿古”或“维新”的单一视角,聚焦复古传统与当世创新的双重维度,分为“仿古”“新古”“集古”三大单元,以230 件(组)涵盖宋、元、明、清四朝的精品铜器为载体,生动展现了晚期铜器从神圣的礼器到世俗生活器具的演变轨迹。

展览通过现代展陈语言,揭示晚期铜器中“守正出新”的文化基因,既彰显礼仪之邦的深厚文脉,又以古今对话的形式为观众架起传统与现代的文化桥梁,勾勒出中华文明在传承中演进的精神图景。

四

博物馆做展览就是让文物说话,把历史智慧告诉人们。本书作为“器以载道——山东晚期铜器的古意与新义”展览的进一步延续,以四个精心设计的单元,从“传承创新”到“执古求新”、从“推陈出新”到“集古铸新”,每一个单元都深刻挖掘其形制、功能和文化象征上的演变,研究阐释铜器与文化、社会、人之间的内在联系,全面呈现了山东晚期铜器的历史价值和文化内涵。山东,作为儒家文化的发源地,其深厚的文化底蕴滋养了铜器艺术的不断发展。我们通过“儒、释、道、天、地、人”和合共生这一独特视角,将山东晚期铜器进行串联,展现了浓厚的地域文化,为读者绘制了一幅幅生动鲜活的历史长卷。

书中还特别附设了“探索知新”这一单元,收录了四篇具有前瞻性和创新性的学术论文。这不仅为晚期铜器的研究提供了新的视角与思路,还展示了当今学术界在这一领域的深入思考。研究文章为本书增加了学术厚度与深度,增强了专业性和可读性。

这些历经岁月洗礼的晚期铜器,不仅承载着古代文化的智慧,也通过时代的变迁,展现出中国传统工艺和审美的不断发展和创新。通过对晚期铜器的研究、阐释、展示,连接传统与现代和对传统文化的传承与弘扬,彰显了博物馆新的文化使命担当。

最后,特别感谢我馆的策展团队,他们认真负责、执着追求、团结拼搏,不到两年的时间就成功举办了一个展览、召开了一场学术会议、出版了一本图书,很好地贯彻了“学术立馆”理念,挖掘馆藏资源优势,加强藏品研究、阐释、展示与弘扬,为广大人民群众呈上了一道美味的文化大餐。借此机会,向为山东晚期铜器研究、展览展示、图书出版给予指导帮助的专家——苏荣誉、马今洪、王屹峰、胡嘉麟、俞珊瑛致以真诚谢意。

后 记

十年磨一剑,虽经历了无数的磨砺,最终所获得的,依然是一把锈迹斑斑的铜剑。这段艰难的研究与展示过程充满了挑战,然而,在这一路的坚持与努力中,我深深感受到各方的支持与帮助。

首先,特别感谢馆领导的全力支持。在展览筹备期间,馆长刘延常的精心指挥,副馆长王勇军在孔子博物馆、巨野县博物馆等地的现场协调,挑选展品及解决现场问题,确保了展览的顺利推进。山东博物馆联合孔子博物馆、济南市博物馆、青岛市博物馆、东营市历史博物馆、潍坊市博物馆、青州市博物馆、济宁市兖州区博物馆、滨州市滨城区文物保护修复中心(滨州市滨城区博物馆)、巨野县博物馆等10 家博物馆,共同举办了全省范围内的第一次晚期铜器专题展览。这一成果离不开领导的积极协调、各家博物馆的鼎力支持及所有同仁的辛勤努力。

其次,感谢亲爱的同事们。在展览筹备期间,馆内各部门工作人员齐心协力,确保了展览的顺利进行。特别是,部门同事不仅帮我通读了展览文稿,还审阅了图录部分的文字,确保展览和图录的高质量完成。大家在各自岗位上的默默奉献,保证了每项工作的顺利推进。

第三,感谢专家团队的大力支持。感谢中国科学院自然科学史研究所的二级教授苏荣誉、上海博物馆的研究员马今洪、浙江省博物馆的研究员王屹峰,他们为文物鉴定及图录出版工作提供了宝贵的专业意见。浙江省博物馆的俞珊瑛与山西博物院的杨勇伟,也在工作中多次给予指导,并与我分享了他们的宝贵经验。

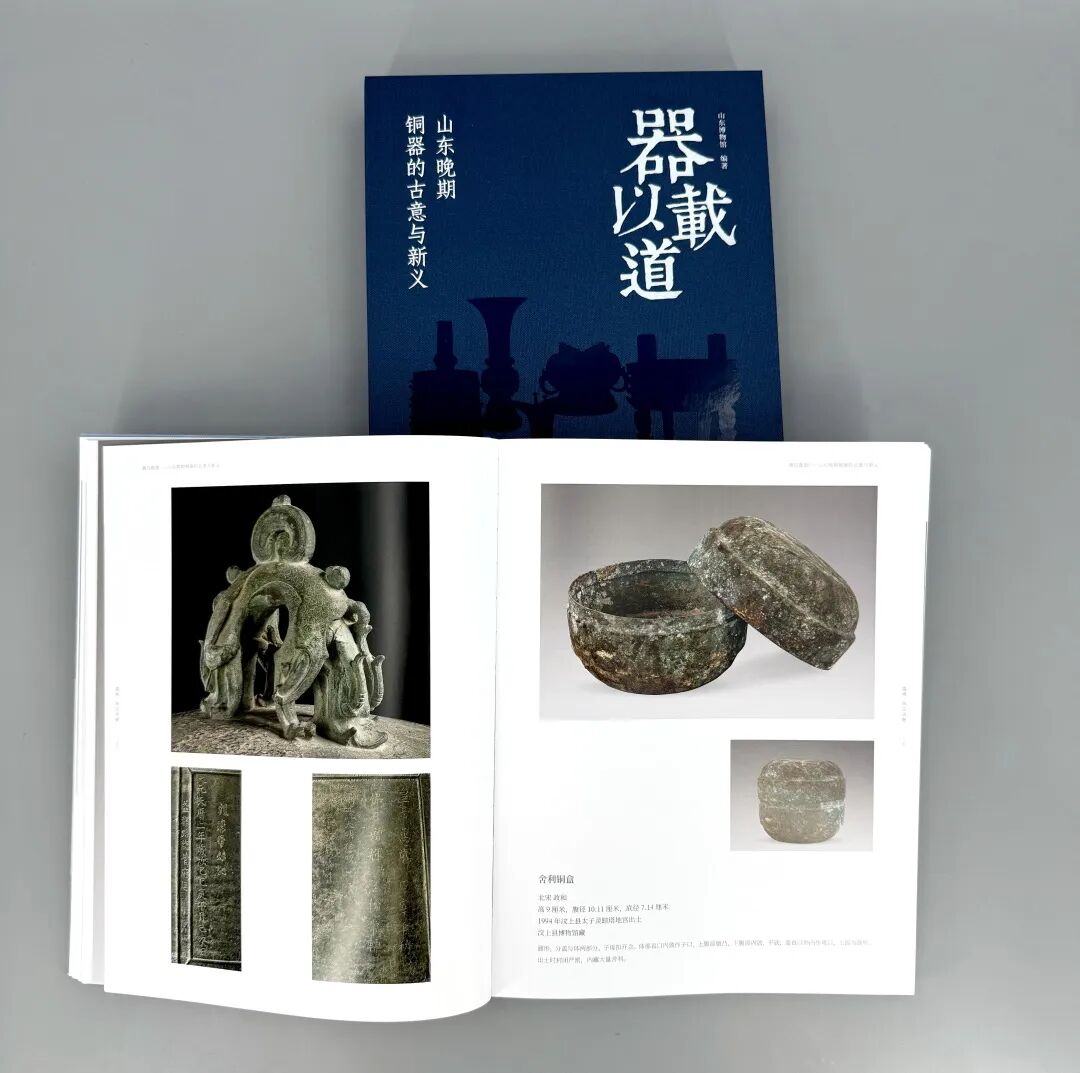

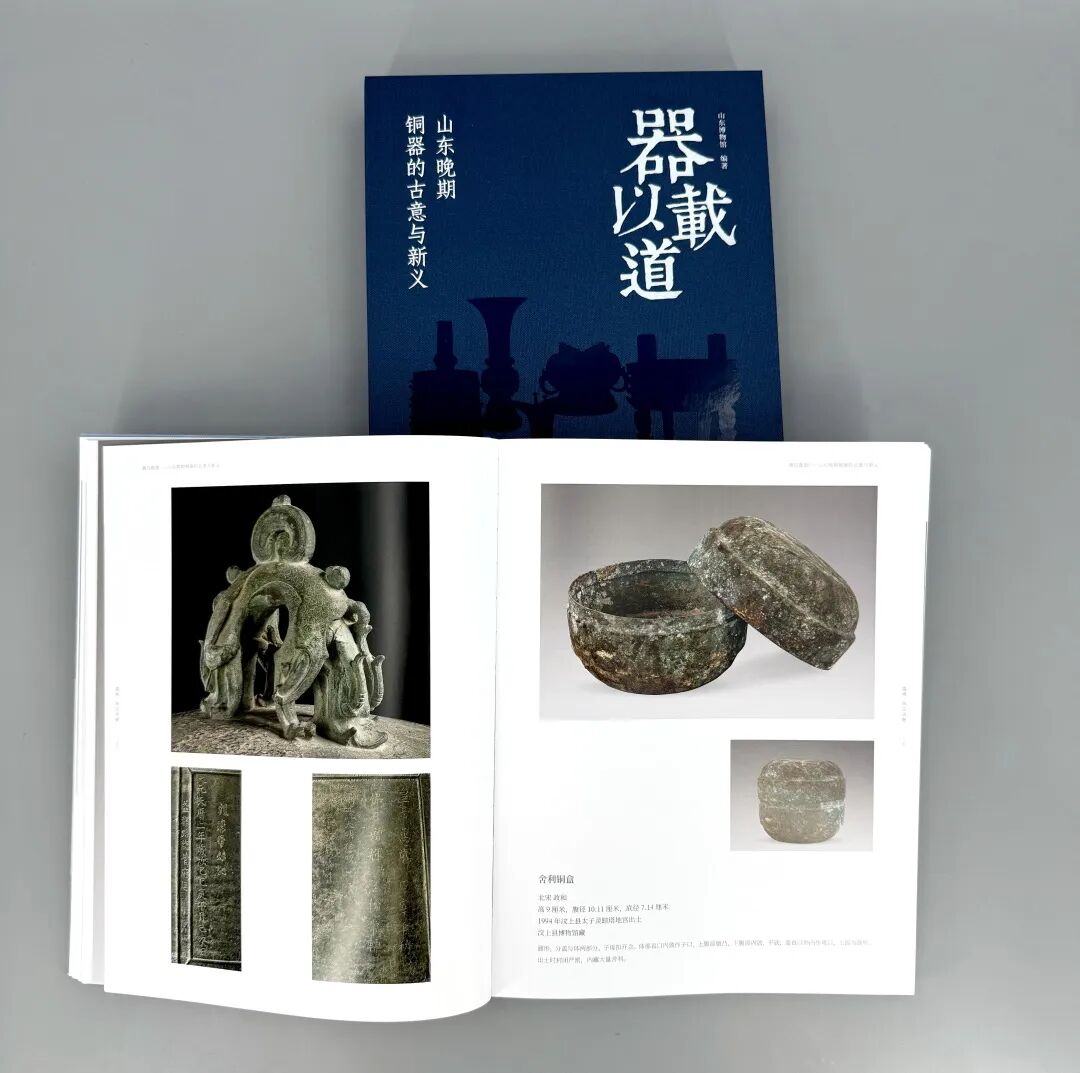

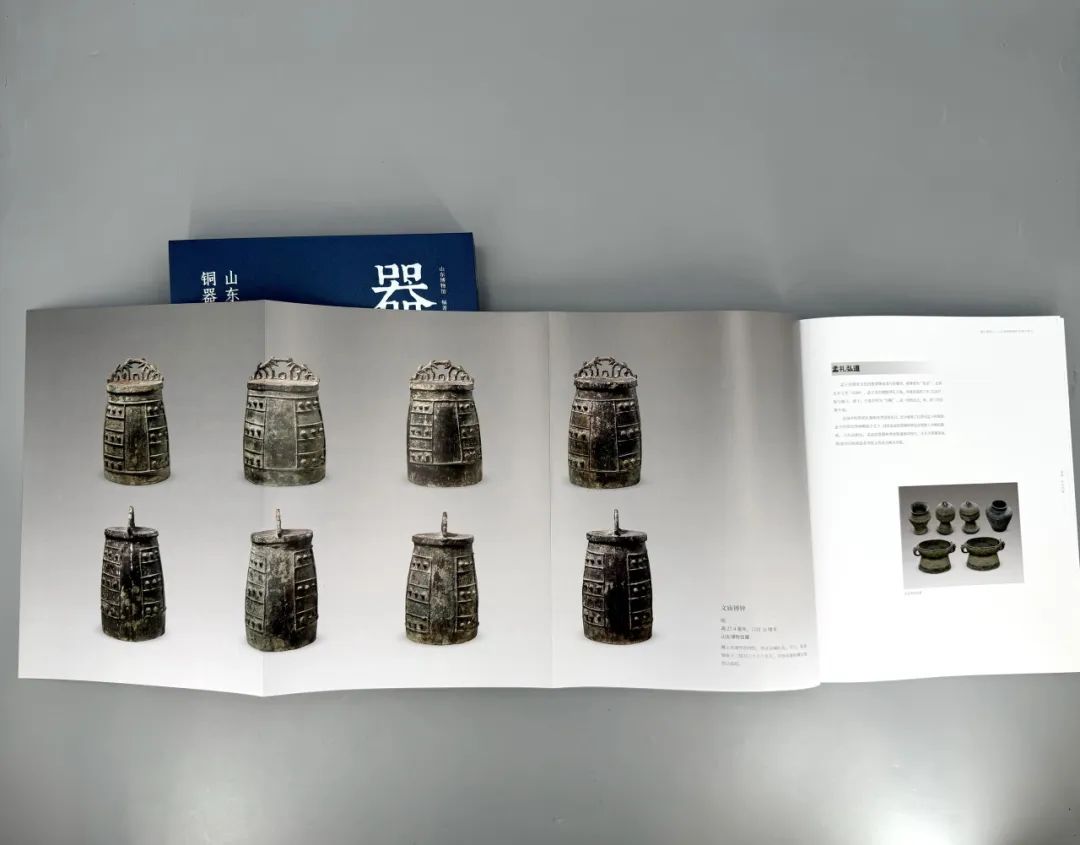

此外,宋政和二年舍利铜盒的文字说明由汶上县博物馆副研究馆员于静撰写,宋代铜钮钟的文字说明由寿光市博物馆研究馆员王德明撰写,另一件宋代铜钮钟的文字说明由聊城市东昌府区博物馆馆员刘莉撰写,清代十面云锣的文字说明由青岛市博物馆的唐铭涓撰写。

六件器物的数据成分检测由文物保护部的任伟完成。

临邑文庙学宫图由杨春纯和布明虎整理,兖州府城图由任世明和布明虎整理。

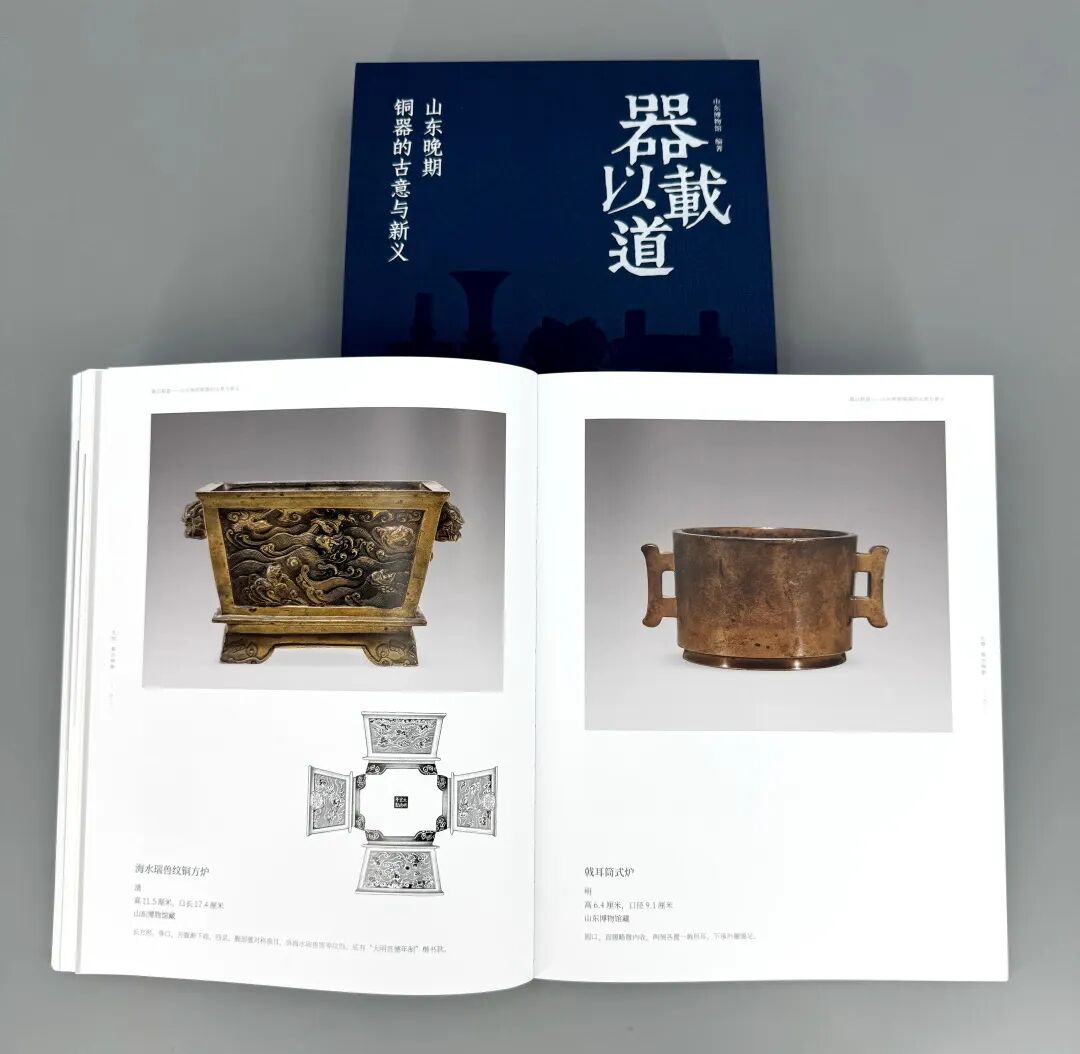

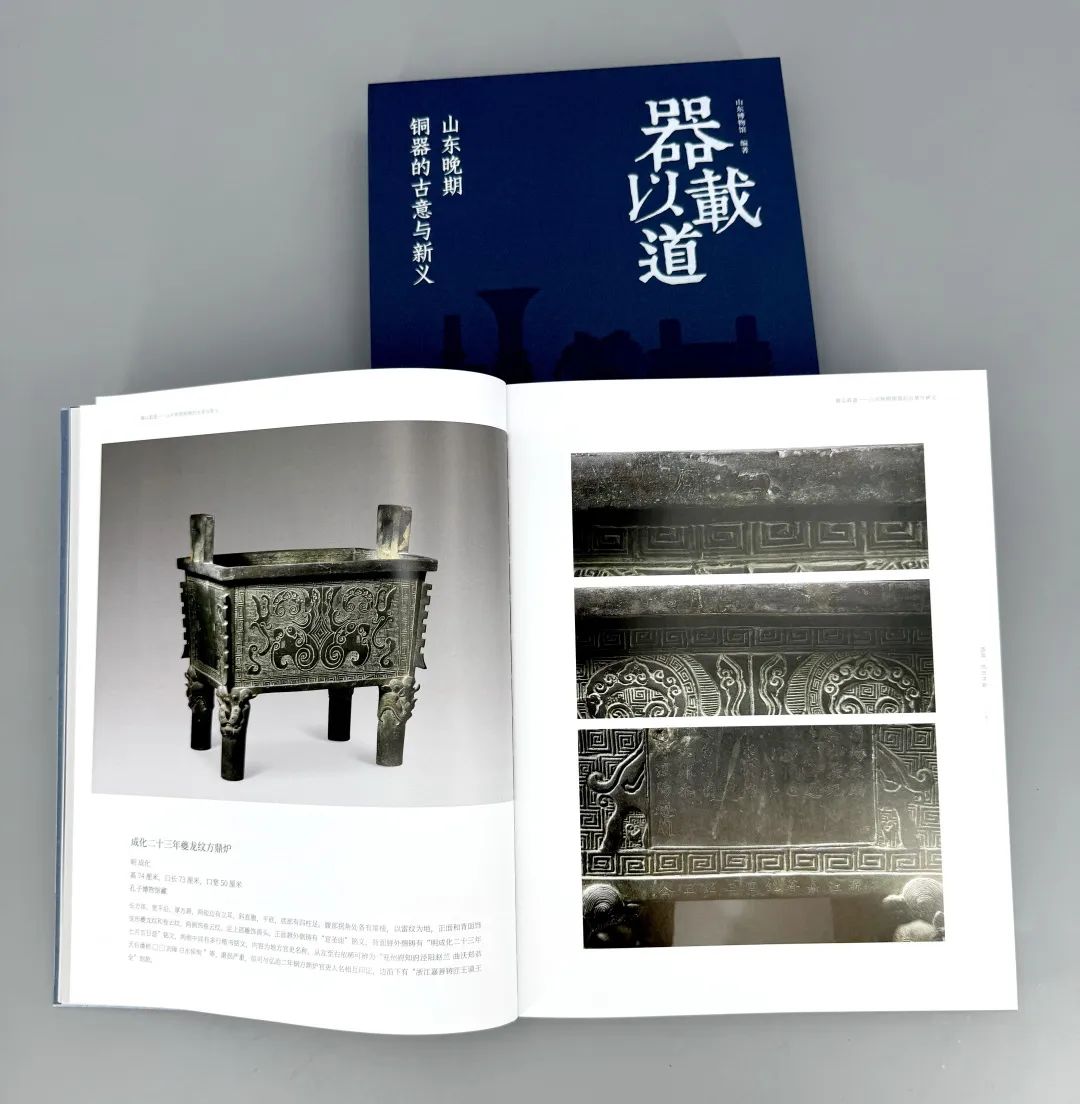

实习生黄玉瑞、聂菲和李旭冉在展览和图录的筹划与编撰过程中查阅了大量资料,马雯芊绘制了清乾隆夔龙纹铜方炉与清海水瑞兽纹铜方炉线图,房静绘制了明错银兽面纹线图,赵天翼绘制了清瑞兽纹兽耳铜炉的线图。

回顾整个过程,我不断思考晚期铜器研究的突破点。晚期铜器与瓷器之间有着密切的关系,许多器类、纹饰之间存在相通之处,这一发现为我们进一步探索铜器与瓷器的融合与演变提供了新的思路和方向。希望本书能为后续研究提供一些启发,同时也期待未来能够深入挖掘铜器与其他工艺的互动与影响。

![]()

器以载道——山东晚期铜器的古意与新义

山东博物馆 编著

2025年4月出版

580.00元

978-7-5732-1608-3

内容简介

本图录基于2023年11月至2024年3月在山东博物馆举办的同名原创展览撰写。展览首次汇集了山东省内十家博物馆的宋元明清铜器珍品文物,共计230件(套),首次较为全面地展示了山东晚期铜器的发展与传承。图录以山东晚期铜器的传承与创新为主线,通过“传承创新”“执古求新”“推陈出新”“集古铸新”“探索知新”五个单元,分别介绍了宋元明清时期的精品铜器。逻辑框架上,图录以“儒、释、道、天、地、人”为主线,串联起铜器与文化、社会及人的内在联系,深刻挖掘了晚期铜器的文化意涵,勾勒出一幅鲜活的历史画卷。“探索知新”单元收录了四篇具有前瞻性和创新性的学术论文,不仅为晚期铜器的研究提供了新的视角与思路,还展示了当今学术界在这一领域的深入思考,同时也为本书增加了学术厚度与深度,增强了专业性和可读性。

目 录

序言/ 一

启篇 传承创新/ 一

盛典 执古求新/ 八

大成礼乐/ 九

临邑文庙/ 三〇

兖州府学文庙/ 三七

孟礼弘道/ 六三

周典复兴/ 六六

梵钟圣器/ 六八

泰岳尊礼/ 七五

崂山清韵/ 七九

家道承孝/ 八一

昌荣 推陈出新/ 八八

法古修今/ 八九

潍苏同铸/ 一一三

宫廷风范/ 一二九

文玩雅器/ 一三五

礼投之艺/ 一五一

百物竞奇/ 一五七

礼赞 集古铸新/ 一七二

共鸣 探索知新/ 二〇六

论宋代青铜豆的认识与复古/ 苏荣誉/ 二〇七

浙江省博物馆藏的两件元代仿古铜钟/ 俞珊瑛/ 二四一

明代兖州府儒学祭器研究/ 胡嘉麟/ 二五一

“洪武乙酉”铭铜炉初探/ 布明虎/ 二六八

附:部分器物成分检测数据表/ 二七三

后 记/ 二七四

序 言

山东博物馆党委书记、馆长 刘延常

“文物承载灿烂文明,传承历史文化,维系民族精神,是老祖宗留给我们的宝贵遗产”。在奔涌向前的历史长河中,中华民族以其璀璨夺目的文明之光,照亮了东方世界,五千年的深沉积淀,如同不竭的清泉,滋养了无数文化瑰宝。

一

在这浩瀚的文化星空中,青铜器以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成为了中华文明的重要载体。青铜器源起于史前,兴盛于商周,在国家礼仪和社会生活中历来扮演着重要角色,是支撑中华文明连续性极为重要的文化基因。自北宋时期金石学盛行以来,山东地区一直是金石学收藏、研究的重要区域。商周以来有铭文的铜器和石刻文字,进入了收藏、研究者学者的研究视野,成为金石学的主要研究对象。金石学盛行之风与中国历来传统的慕古、复古之风相长,激发了人们对于仿古铜器礼仪化和铸造赏玩的需求,也推动了仿古、新古、集古铜器的发展。

二

晚期铜器的功能与青铜时代的青铜器“在祀与戎”不同,同时在器类、形制、纹样、工艺、铭文等多个方面存在显著差异,而且在成分上,晚期铜器的铜、锌、铅含量比例不同,不含锡或者含锡极少。在组合和使用场合上,晚期铜器也有了更加多样化的使用。其中,宋代铜器以生活器具为主,元代铜器更加注重实用功能,而明代铜器略显粗糙,清代铜器则融入了更多的装饰性与文化象征。

“道以成器,而器以载道”,器以载道是中国传统造物的意境,讲究通过形态语言,传达出一定的趣味和境界,体现出一种审美愉悦。这一理念,在山东古代铜器中展现得淋漓尽致。这些铜器,以其独特的造型、繁复的纹饰和清晰的铭文,传递着古人的智慧、审美与哲思。它们不仅是历史的见证者,更是文化的传承者,在与今人进行跨越时空的心灵对话中,让我们得以窥见古人的精神世界。

三

山东博物馆精心策划的“器以载道——山东晚期铜器的古意与新义”专题展览,通过学术研究与现代表达的融合,系统梳理宋、元、明、清时期铜器的文化脉络。展览突破传统“仿古”或“维新”的单一视角,聚焦复古传统与当世创新的双重维度,分为“仿古”“新古”“集古”三大单元,以230 件(组)涵盖宋、元、明、清四朝的精品铜器为载体,生动展现了晚期铜器从神圣的礼器到世俗生活器具的演变轨迹。

展览通过现代展陈语言,揭示晚期铜器中“守正出新”的文化基因,既彰显礼仪之邦的深厚文脉,又以古今对话的形式为观众架起传统与现代的文化桥梁,勾勒出中华文明在传承中演进的精神图景。

四

博物馆做展览就是让文物说话,把历史智慧告诉人们。本书作为“器以载道——山东晚期铜器的古意与新义”展览的进一步延续,以四个精心设计的单元,从“传承创新”到“执古求新”、从“推陈出新”到“集古铸新”,每一个单元都深刻挖掘其形制、功能和文化象征上的演变,研究阐释铜器与文化、社会、人之间的内在联系,全面呈现了山东晚期铜器的历史价值和文化内涵。山东,作为儒家文化的发源地,其深厚的文化底蕴滋养了铜器艺术的不断发展。我们通过“儒、释、道、天、地、人”和合共生这一独特视角,将山东晚期铜器进行串联,展现了浓厚的地域文化,为读者绘制了一幅幅生动鲜活的历史长卷。

书中还特别附设了“探索知新”这一单元,收录了四篇具有前瞻性和创新性的学术论文。这不仅为晚期铜器的研究提供了新的视角与思路,还展示了当今学术界在这一领域的深入思考。研究文章为本书增加了学术厚度与深度,增强了专业性和可读性。

这些历经岁月洗礼的晚期铜器,不仅承载着古代文化的智慧,也通过时代的变迁,展现出中国传统工艺和审美的不断发展和创新。通过对晚期铜器的研究、阐释、展示,连接传统与现代和对传统文化的传承与弘扬,彰显了博物馆新的文化使命担当。

最后,特别感谢我馆的策展团队,他们认真负责、执着追求、团结拼搏,不到两年的时间就成功举办了一个展览、召开了一场学术会议、出版了一本图书,很好地贯彻了“学术立馆”理念,挖掘馆藏资源优势,加强藏品研究、阐释、展示与弘扬,为广大人民群众呈上了一道美味的文化大餐。借此机会,向为山东晚期铜器研究、展览展示、图书出版给予指导帮助的专家——苏荣誉、马今洪、王屹峰、胡嘉麟、俞珊瑛致以真诚谢意。

后 记

十年磨一剑,虽经历了无数的磨砺,最终所获得的,依然是一把锈迹斑斑的铜剑。这段艰难的研究与展示过程充满了挑战,然而,在这一路的坚持与努力中,我深深感受到各方的支持与帮助。

首先,特别感谢馆领导的全力支持。在展览筹备期间,馆长刘延常的精心指挥,副馆长王勇军在孔子博物馆、巨野县博物馆等地的现场协调,挑选展品及解决现场问题,确保了展览的顺利推进。山东博物馆联合孔子博物馆、济南市博物馆、青岛市博物馆、东营市历史博物馆、潍坊市博物馆、青州市博物馆、济宁市兖州区博物馆、滨州市滨城区文物保护修复中心(滨州市滨城区博物馆)、巨野县博物馆等10 家博物馆,共同举办了全省范围内的第一次晚期铜器专题展览。这一成果离不开领导的积极协调、各家博物馆的鼎力支持及所有同仁的辛勤努力。

其次,感谢亲爱的同事们。在展览筹备期间,馆内各部门工作人员齐心协力,确保了展览的顺利进行。特别是,部门同事不仅帮我通读了展览文稿,还审阅了图录部分的文字,确保展览和图录的高质量完成。大家在各自岗位上的默默奉献,保证了每项工作的顺利推进。

第三,感谢专家团队的大力支持。感谢中国科学院自然科学史研究所的二级教授苏荣誉、上海博物馆的研究员马今洪、浙江省博物馆的研究员王屹峰,他们为文物鉴定及图录出版工作提供了宝贵的专业意见。浙江省博物馆的俞珊瑛与山西博物院的杨勇伟,也在工作中多次给予指导,并与我分享了他们的宝贵经验。

此外,宋政和二年舍利铜盒的文字说明由汶上县博物馆副研究馆员于静撰写,宋代铜钮钟的文字说明由寿光市博物馆研究馆员王德明撰写,另一件宋代铜钮钟的文字说明由聊城市东昌府区博物馆馆员刘莉撰写,清代十面云锣的文字说明由青岛市博物馆的唐铭涓撰写。

六件器物的数据成分检测由文物保护部的任伟完成。

临邑文庙学宫图由杨春纯和布明虎整理,兖州府城图由任世明和布明虎整理。

实习生黄玉瑞、聂菲和李旭冉在展览和图录的筹划与编撰过程中查阅了大量资料,马雯芊绘制了清乾隆夔龙纹铜方炉与清海水瑞兽纹铜方炉线图,房静绘制了明错银兽面纹线图,赵天翼绘制了清瑞兽纹兽耳铜炉的线图。

回顾整个过程,我不断思考晚期铜器研究的突破点。晚期铜器与瓷器之间有着密切的关系,许多器类、纹饰之间存在相通之处,这一发现为我们进一步探索铜器与瓷器的融合与演变提供了新的思路和方向。希望本书能为后续研究提供一些启发,同时也期待未来能够深入挖掘铜器与其他工艺的互动与影响。