深度阅读

雄关漫道:丝绸之路上的古关

撰文、供图/中国海关博物馆

“凿 空” 西 域

“丝绸之路”这个概念是1877年由德国地理学家李希霍芬率先提出的。他将公元前114年至公元127年间,中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通通道命名为“丝绸之路”,后来逐步推广到对海上丝绸之路、草原丝绸之路和南方丝绸之路等线路的指称。但“丝绸之路”这一概念不管外延如何扩大,其核心还是传统的“西北丝绸之路”。

凿空西域,开启丝绸之路,张骞位居头功。“凿空”这个词最早是太史公司马迁说的,一个“凿”字就把当年的艰辛淋漓尽致地表现出来。

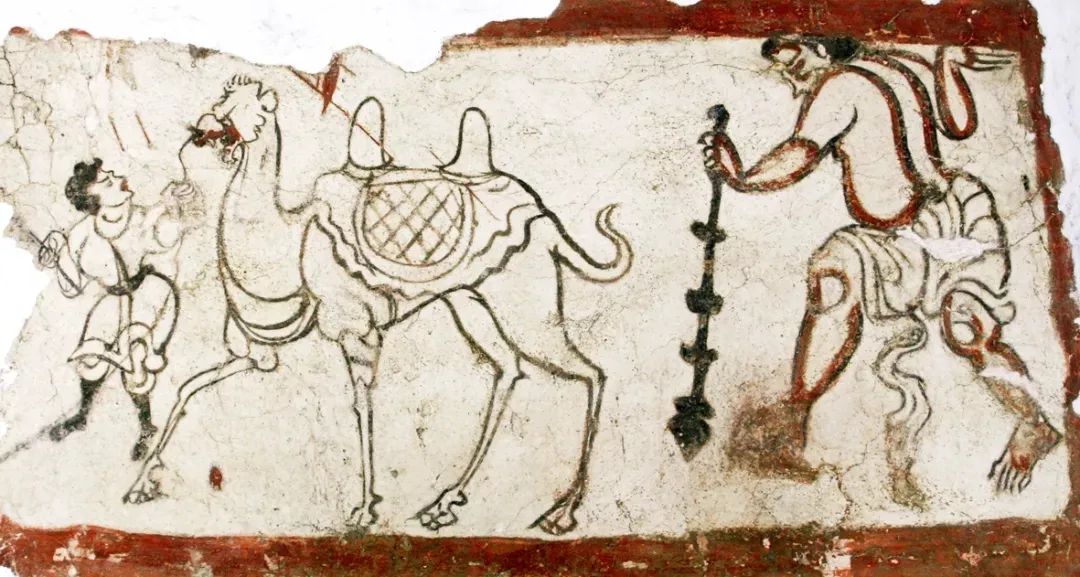

△ 北魏壁画墓上的胡人牵骆驼和力士像壁画。

张骞出使西域,最初是军事目的,之后才派生出贸易、宗教和文化交流等需要。汉朝建立后,汉高祖刘邦曾亲自北击匈奴,不想却被困于山西大同的白登,史称“白登之围”,幸亏有人施计贿赂冒顿单于夫人才得以趁着大雾逃脱。经文景之治后,汉朝国力强盛,汉武帝打算采取东西夹击的方式攻打匈奴,为了寻找同样受匈奴欺压而西迁的大月氏,便派出张骞出使西域。

源自古印度的佛教沿着开通后的丝绸之路,经中亚、西域,由河西走廊传入内地,并在东汉明帝时的洛阳建立了中土珈蓝祖庭——白马寺。著名的石窟寺佛造像,基本上都在丝绸之路沿线分布。其中既有北凉时代的莫高窟交脚菩萨造像,北魏云冈的“昙曜五窟”,还有盛唐武则天时期在洛阳龙门雕刻的奉先寺毗卢舍那大佛。

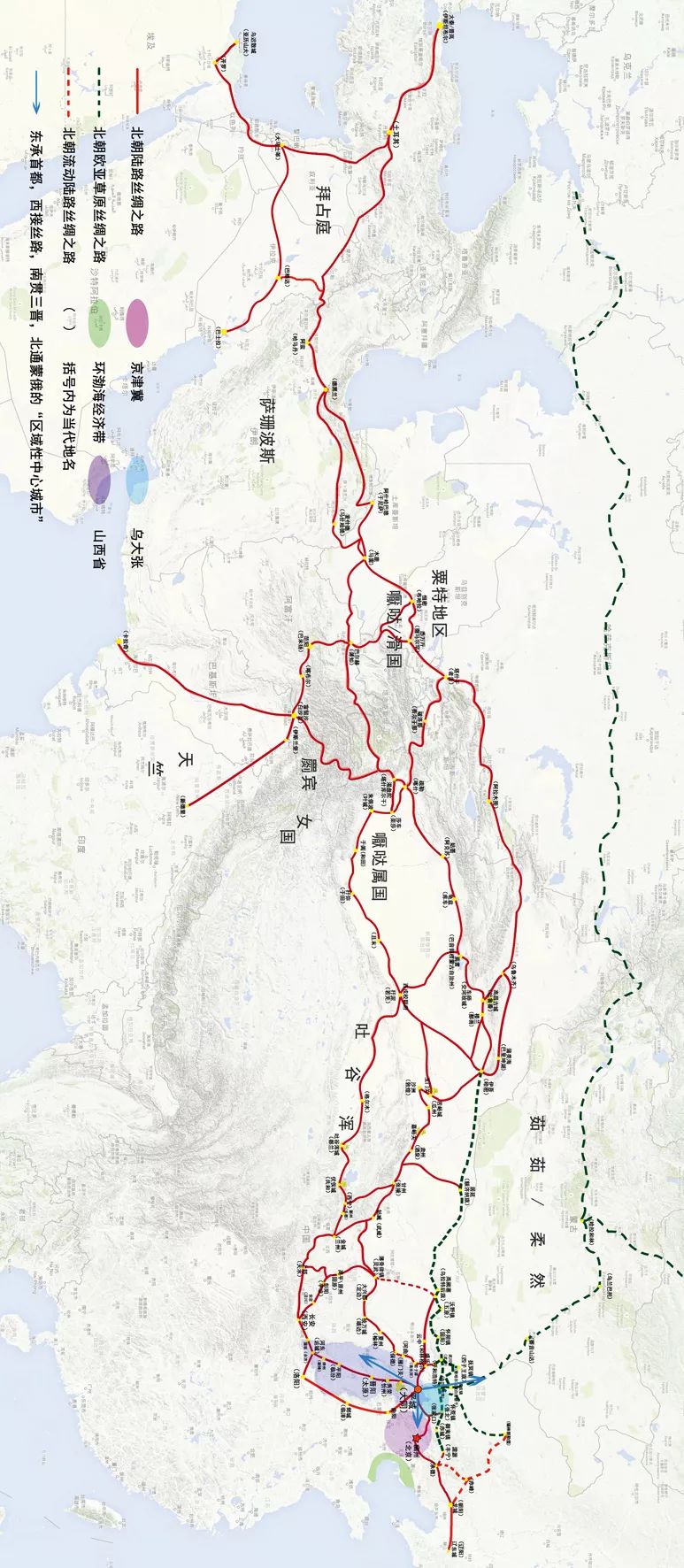

(请横屏观看)

△

北朝时期丝绸之路线路图。

建 立 关 制

现在我们经常用“天府之国”形容四川盆地,但“天府之国”这个称谓最早指的是陕西关中平原。而所谓的“关中”即“四关”之内,“四关”即东潼关(函谷关)、西散关(大震关)、南武关(蓝关)、北萧关(金锁关)。

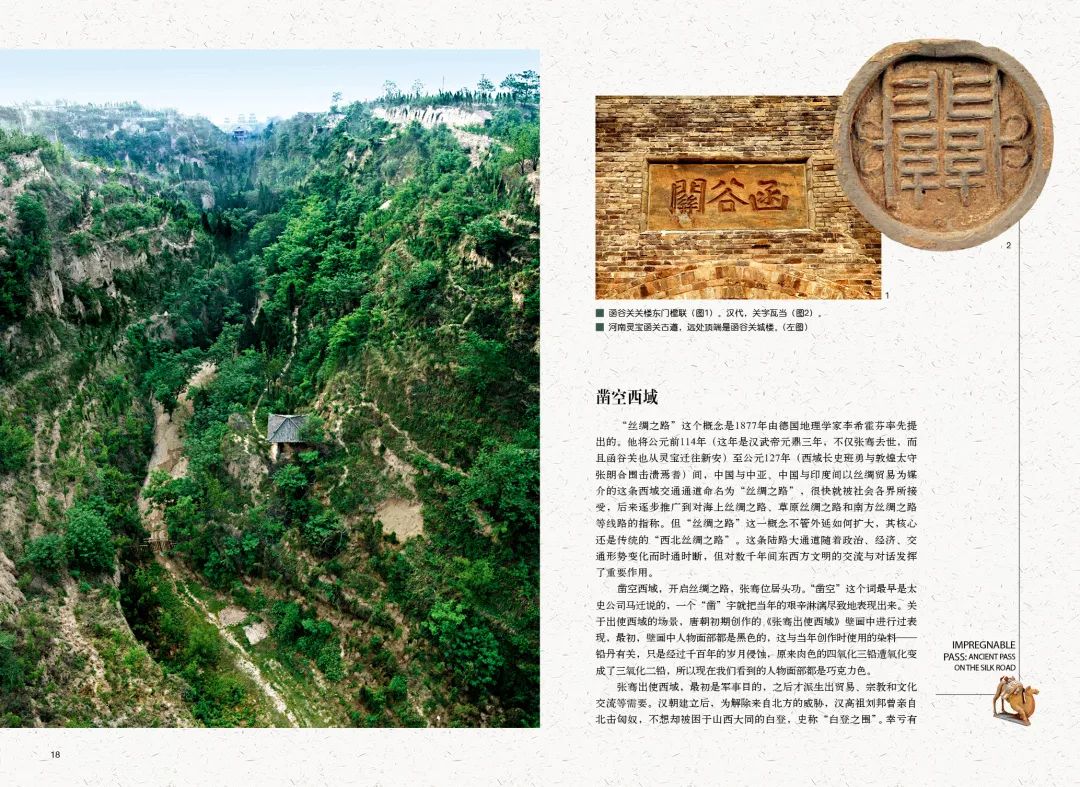

作为扼守洛阳到长安故道的要塞,历史上的函谷关有两座:秦关与汉关。秦函谷关位于河南省灵宝县,“紫气东来”“鸡鸣狗盗”“公孙白马”“终军弃繻”等成语典故以及西汉贾谊政论名篇《过秦论》中提到的“于是六国之士……尝以十倍之地,百万之众,扣关而攻秦”中的“关”都与之有关。而函谷关令尹喜则是第一位因私自放老子出关而在史籍上留下姓名的“海关”关长。

△ 函谷关关楼东门楹联。

汉武帝时,楼船大将军杨仆,原籍新安县,因战功被封为“关外侯”。受人们“耻于为关外人”的地域观念影响,杨仆上书汉武帝,愿意捐尽家资将位于灵宝的秦函谷关东迁150余公里至新安。

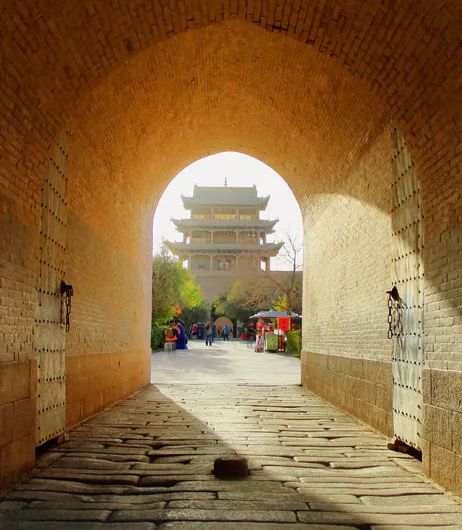

在获得恩准后,杨仆于公元前114年在新安县城东关外两山之间的涧河谷底筑起一座雄伟的城池,并仿秦函谷关在城门左右设立鸡鸣台与望气台,史称“汉函谷关”(简称“汉关”)。汉函谷关北依邙山、南靠青龙山,两峰之间,谷深如函,“四面青山三面水,一层紫气万层烟”,正是对当年气势的鲜明写照。

△ 河南灵宝函关古道,远处顶端是函谷关城楼。

一座函谷关,几乎就是半部秦汉史,中国海关博物馆LOGO的设计灵感,也是来自函谷关遗址中的一件“关”字瓦当。

函谷关遗址中的瓦当,阳文“关”字位于瓦头中心,这种形式与秦汉印章都是阴刻白文有关,倒模后的封泥就形成了阳文。阳文比阴文远观时容易辨认,尤其用在高大的建筑上,视觉效果更好。除了阳文这种特色外,“关”字的字体风格,受汉代以缪篆入印影响,字体结构均衡、舒朗,尤其是门字框两侧的羊角云形纹饰,更增加了一种对称的形式美,很好地体现了装饰性原则。

△ 汉代,关字残砖。

监 管 缉 私

丝绸之路上中西贸易交流频繁,但凡是进出境的货物、车马等运输工具和人员都需要有通关凭证才能进出关卡,“符节”“传”“过所”“券”“关照”“公文”等是不同历史时期的通关凭证的名称,材质以金属和纸为主。

电视剧《西游记》里经常会有师徒四人“倒换关文”的桥段,事实上,当年玄奘决定西行时,因为西部边境战事未平,政府严禁出境,因此他几次尝试都以失败告终,直到后来关中一带大旱,饿殍遍地,政府开关赈灾,他才混迹在灾民队伍中偷渡出境。

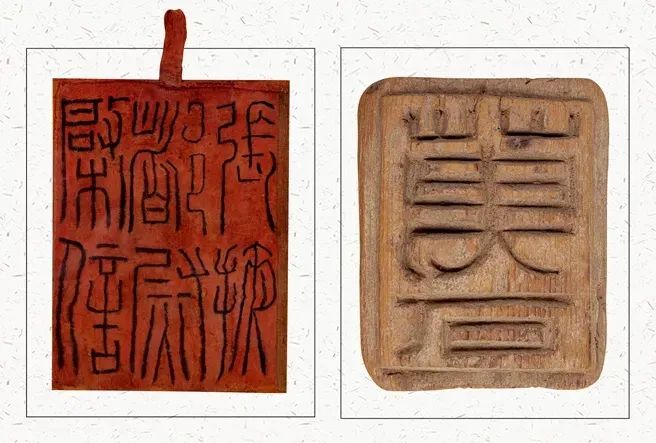

△ 西汉,张掖都尉棨信。悬挂于棨戟上的旌幡,为高级官吏出行的标识,用红色长方形绢制成(左图)。汉代,“万石”仓印。1974年肩水金关遗址出土。该印当为仓储用印,表明存储粮食的数量(右图)。

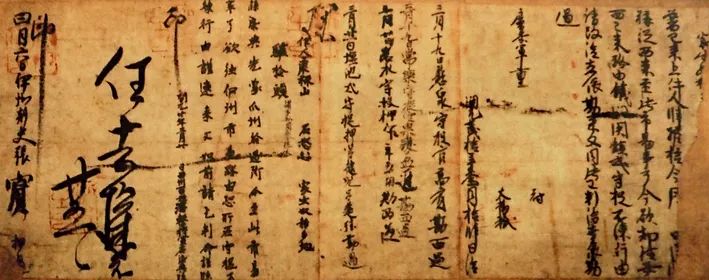

《石染典过所》就是唐朝的过所,1959年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那509号墓。由三张纸粘接而成,虽然前后残缺,但内容清楚,存文24行。文书上有朱印五处,首印为“瓜州都督府之印”,中间三印为“沙州之印”,结尾处为“伊州之印”。

由此可以看出石染典当年的行程:先是携带安西都护府颁发的过所,从安西到瓜州经商,后又请求瓜州都督府颁发回安西的过所,途中经过了铁门关。这件珍贵的纸本文物能保存到现在,完全得益于新疆地区气候干燥的自然环境。

△ 唐开元二十年(公元732年),通关文书凭证《石染典过所》。

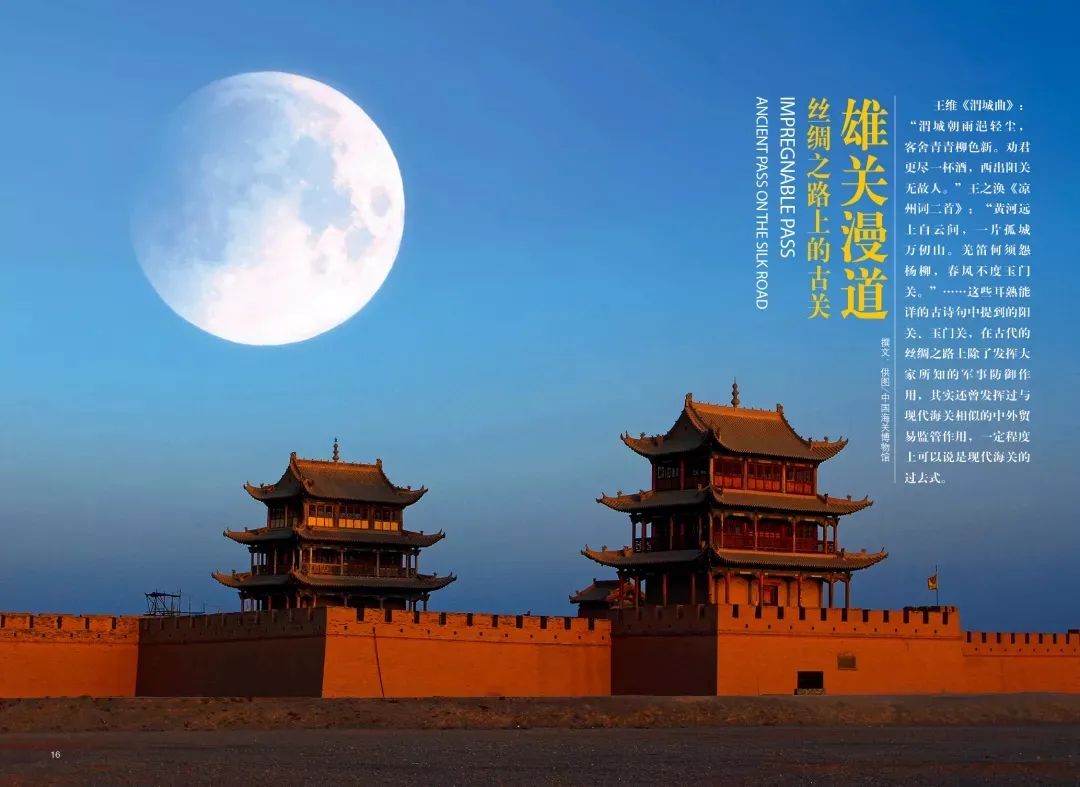

关 塞 千 里

丝绸之路,因贸易而兴,商队往来容易遭到游牧部族的垂涎和劫掠。汉朝政府在国境内丝路沿线设立函谷关、阳关、玉门关、嘉峪关等关塞,不仅监管缉私、征收税赋,更重要的是与长城结合,一起承担军事防御功能。

古代关塞的军事防御是在遇有敌情时白天生烟,晚上点火,通过枯苣火把(把火把投进枯苣中,即使白昼也格外显眼)的数量来表明来犯敌人数量,“烽火狼烟”一词即来源于此。

△ 甘肃嘉峪关。

关塞建材,除了汉代函谷关的“关”字瓦当、残砖、滴水瓦等,还有北魏时期的铜铺首。传说龙生九子,个个不同。既有嗜杀好斗,多见于刀环、剑柄吞口的睚眦(有一个词叫“睚眦必报”),也有似龟好负重即人们常说的“王八驮石碑”中的赑屃,还有口润嗓粗而好吞,常见于殿脊两端、能灭火消灾的吞脊兽——鸱吻。“铺首衔环”中的造型就是龙的第九子——椒图。它的性格喜好僻静,忠于职守,最反感别人进入它的巢穴,因而人们常将它的形象雕在大门的铺首上,以求其看守门户,镇压邪妖。

△ 北魏,鎏金铜铺首。

嘉峪关光化楼的垂兽,从造型上看,应该叫“斗牛”,一般位于屋脊蹲兽之后,能固定房瓦。斗牛名字里有“牛”但不是牛,也不是龙的九子之一,而是一种虬龙。传说它能兴云作雨、祛火防灾,所以屋脊上多有它。

△ 垂兽(嘉峪关光化楼)。垂兽又称角兽,是古建筑上垂脊上的兽件,是兽头形状,位于蹲兽之后,内有铁钉,作用是防止垂脊上的瓦件下滑,加固屋脊相交位置的结合部。

关 通 中 西

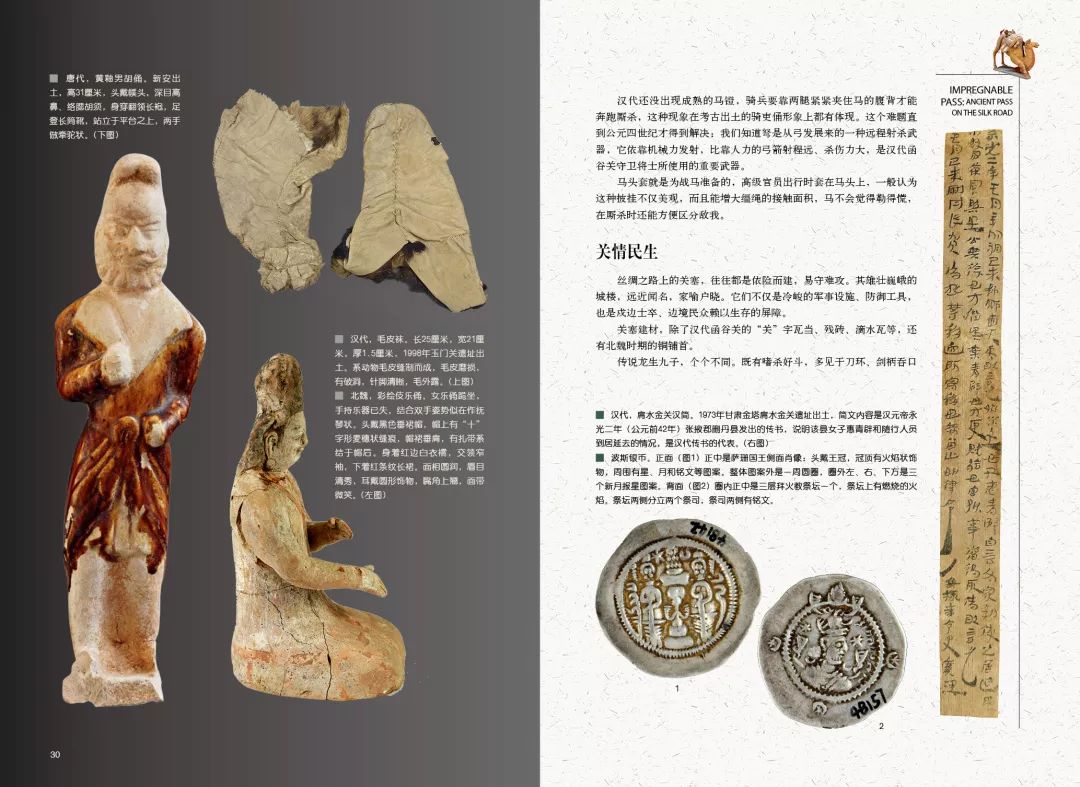

丝绸之路突出的文物中,有一尊唐代的男性黄釉胡人俑。其人深目高鼻、络腮胡须、身穿翻领长袍、足登长筒靴,两手做牵骆驼状。

当时的骆驼俑上也常见这样的形象:骆驼双峰上放着鞍架、铺着长毯、搭着货袋、水壶,单腿跪地正打算起身站起。随着驼队西去了茶叶、丝绸,同时随着丝路也东来了胡人、胡旋舞、胡椒、胡麻、胡豆、胡萝卜等各种货品。

△ 唐代,黄釉男胡俑,新安出土(左上图)。北魏,彩绘伎乐俑。女乐俑跪坐,手持乐器已失,结合双手姿势似在作抚琴状(右上图)。北朝,彩绘驮物骆驼(下图)。

除了吃,胡人的乐队、胡人的舞蹈等艺术也开始传入中国。敦煌壁画上常见盛唐时盛行的“胡旋舞”。据说发动安史之乱的安禄山,就是胡人,虽然肚子很大,但仍凭胡旋舞博得了玄宗信任。

沿丝路传入中原的外国器物中,有一件现藏山西大同市博物馆的金盆,经鉴定为北魏时期之物,距今已1500多年。盆底錾刻出一圈环绕的缠枝桃形叶纹,内有四位人物形象,两位半马人拉着一架战车,其中一位右手叉腰,左手紧握吹响的号角。战车上站立着两位裸体的男性,前者右手握权杖、左手托酒杯,而后者左手托物、右手握杵。画面上所有人物均深目高鼻,须发虬髯,肌肉健硕发达,具有明显的古希腊罗马风格。这应该是北魏时经由萨珊波斯或粟特,沿丝绸之路传入内地的西洋器物。

△ 北魏,嵌绿松石金饰(上图)。北魏,花卉人物纹金盆(下图)。

中国南北朝、隋、唐时期中亚粟特人有康、安、曹、石、米、史、何、穆等10多个小国,古人以九为多,又因为其王皆以昭武为姓,故称“昭武九姓”。粟特人的都城在今乌兹别克斯坦第二大城市——撒马尔罕,沿丝绸之路经商游走,多有来华内迁。北齐时创造了“曹衣出水”式样的大画家曹仲达是曹国人,唐代藩镇节度使安禄山是安国人、史思明是史国人……

△ 胡人伎乐俑。

贯穿欧亚最核心的丝绸之路,见证了人类文明史上第一个最繁荣的千年,智慧、财富、勇气、梦想以前所未有的方式汇聚到这条大动脉上,产生的影响改变着人类文明的进程,同时也揭示了海关这一古老的国家职能机构在历史舞台上于不同文明交流、融合中的作用。

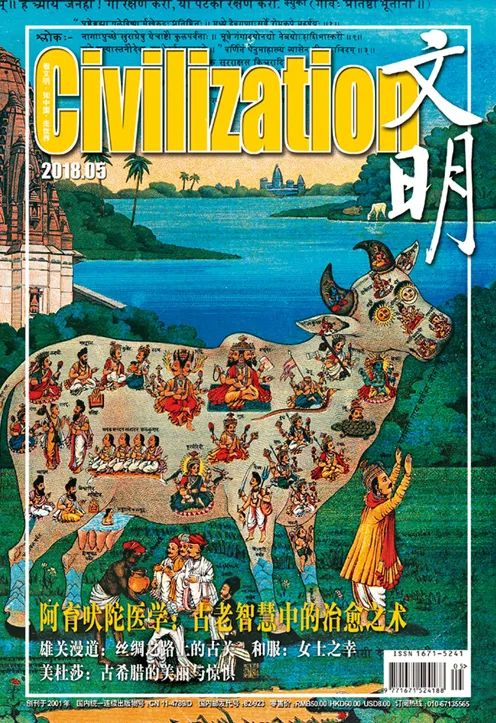

本文节选自《文明》2018.05期