书籍资料库

钦和若一:北魏丧葬与民族交融的考古研究

摘要: 钦和若一:北魏丧葬与民族交融的考古研究刘连香赛博古2025年09月23日 07:30北京北魏是由拓跋鲜卑建立的少数民族政权,是中国历史上第一个取得正统认可的少数民族政权,在我国民族历史中具有特殊地位。在统一北方、入主中原、建立统治政权的过程中,拓跋鲜卑经历了数百年的艰难历程,先从大兴安岭顶巅以狩猎为生的原始种族转化为蒙古草原的游牧部落,之后依 ...

钦和若一:北魏丧葬与民族交融的考古研究刘连香 赛博古 2025年09月23日 07:30 北京北魏是由拓跋鲜卑建立的少数民族政权,是中国历史上第一个取得正统认可的少数民族政权,在我国民族历史中具有特殊地位。在统一北方、入主中原、建立统治政权的过程中,拓跋鲜卑经历了数百年的艰难历程,先从大兴安岭顶巅以狩猎为生的原始种族转化为蒙古草原的游牧部落,之后依赖北方草原民族武力,势力迅速增强,同时吸收以汉族为首的“南人”文化精华,不同民族之间逐渐融合,建都立业,适应农耕,进入封建时期。以孝文帝为核心的统治集团迁洛后,主动接受汉化文明,各民族特征日益弱化,最终融入中华民族之中。因而,北魏素为史家研究中华民族融合的典型,因史料所限,故墓葬所留遗迹和遗物成为该研究的可靠依据。

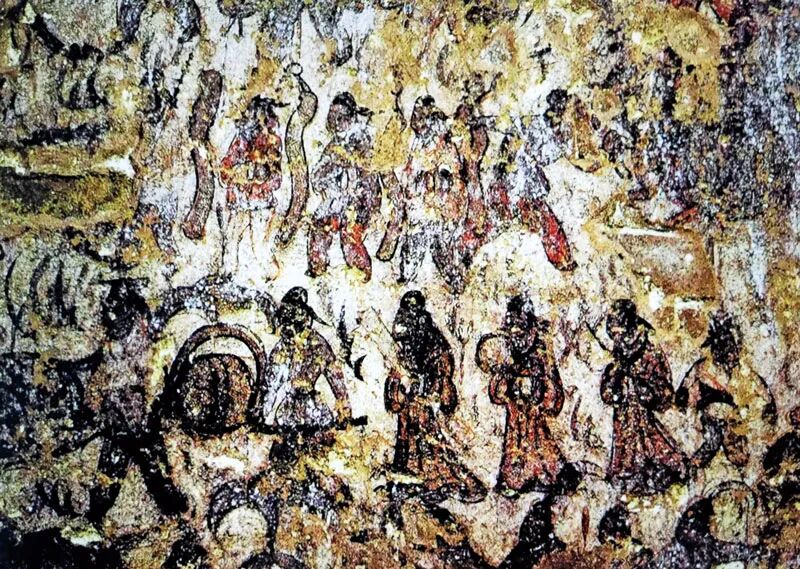

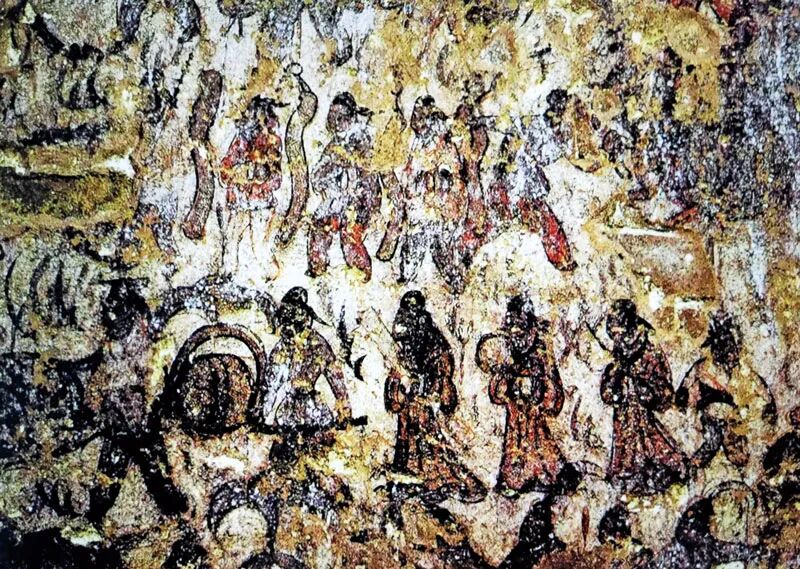

大同沙岭M7出行图局部乐舞场景

最早的伎乐形象见于大同沙岭M7壁画。该墓有明确纪年,据考证墓主人为鲜卑破多罗部的破多罗太夫人,葬于太延元年(435年),题记所记破多罗职官为“侍中、主客尚书、领太子少保、平西大将军”。该壁画的出行队列中除了正常车马仪仗鼓吹,还有男女乐伎和百戏表演,为鲜卑别于汉文化之特性。

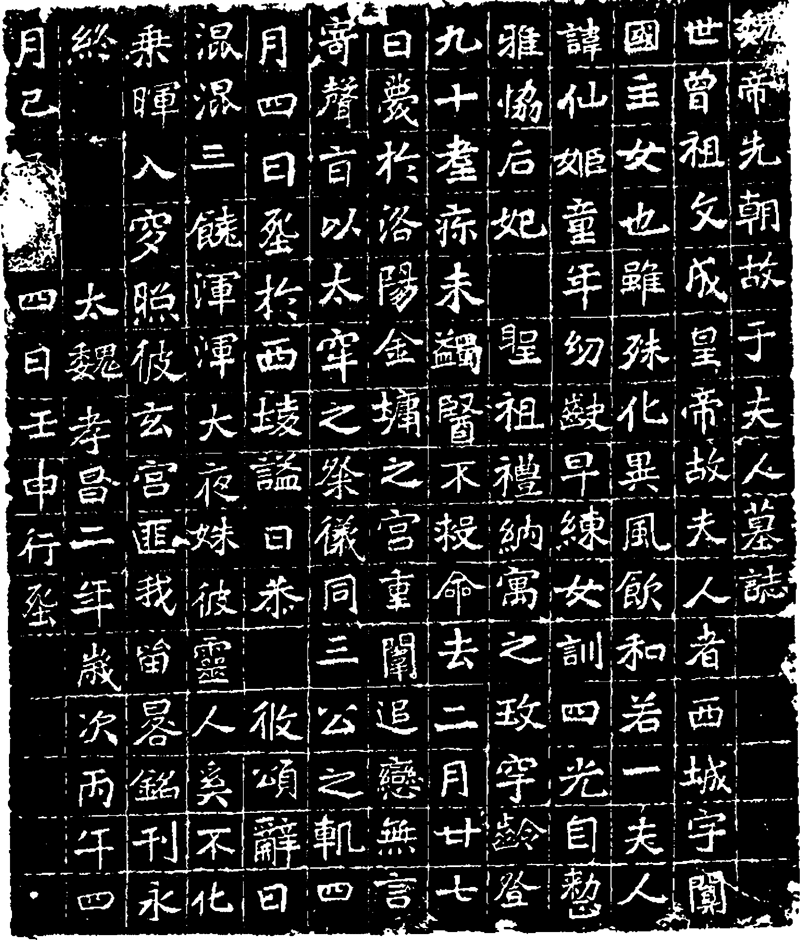

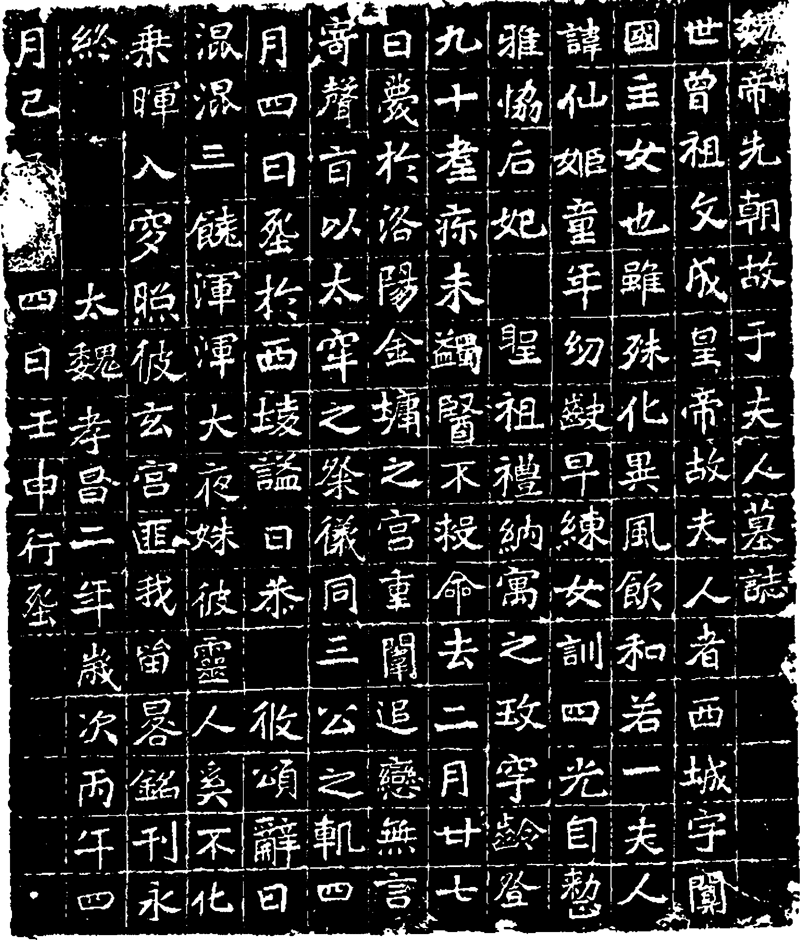

传统观点普遍强调北魏孝文帝迁都洛阳的汉化改制。随着考古发掘的北魏墓葬逐渐丰富,不同时期和不同地域之间墓葬中的文化因素差异越来越明显,所反映的社会形态远比想象中复杂多样,但整体上呈现出中原传统农耕文化、拓跋鲜卑为主的游牧文化、周边其他文化及外来文化的和谐共处并相互融合。墓葬是社会现实的镜像反映,洛阳发现的于仙姬墓志充分体现了这一特征。于仙姬为西域于阗国主之女,被拓跋鲜卑文成帝纳为夫人,孝文帝时作为宫室成员与文武百官一起迁至洛阳,孝昌二年(526年)薨于金墉宫,葬于西陵,随葬的汉文墓志指出:“虽殊化异风,钦和若一。”北魏各民族之间和谐共处的基本模式,是中华民族共同体形成与发展中的典型。

文成帝夫人于仙姬墓志拓本

笔者前期对北魏墓志进行过系统整理,重点探讨多民族构成及相互关系,出版了《民族史视野下的北魏墓志研究》,该研究对于全面认知北魏时期民族融合具有重大启发。基于墓志研究的积累,笔者将研究视野扩展到北魏各时期墓葬,把墓葬的地面遗存、墓葬方位、墓室结构、随葬品等方面的信息与汉文传世文献、已经发现的北魏墓志、石窟寺和造像题记、各类铭文题字等相结合,按照丧葬流程的丧、葬、祭三个阶段,探讨北魏丧葬从旧有风俗向礼仪制度的转变。墓葬方面的研究构成了国家社科基金项目《北魏丧葬中民族融合因素的考古学解读》的主要内容,并有幸得到业界专家们的认可,在成果结项时获得优秀。以此为基础,进行修改后以《钦和若一:北魏丧葬与民族交融的考古研究》为题,入选《国家哲学社会科学成果文库》。

钦和若一:北魏丧葬与民族交融的考古研究

刘连香著

北京:科学出版社,2025. 5

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-03-081880-5

本书以考古发掘的北魏墓葬和出土的墓志等随葬品为基础,结合历史文献、佛教造像题记等内容,按照丧葬过程中的丧、葬、祭顺序,对北魏丧葬进行综合研究,深入、系统地探讨其从鲜卑旧俗向礼仪制度逐渐演化的典型标志,以实物材料论证了北魏多民族之间相互融合、“钦和若一”的社会形态。

大同雁北师院北魏墓群M2出土坐姿女乐俑

大同雁北师院北魏墓群M2出土8件彩绘坐姿女乐俑,头戴黑色风帽,身穿左衽带花镶边长襦,呈跽坐状,高约20厘米。从每个人的双手动作判断,可能分别演奏鼓钹、筝笛或琵琶、箜篌之类的乐器。北魏在汉晋礼制文化的影响下,逐渐将其原来丧葬的歌谣、鼓舞演化为鼓吹,伎乐中的百戏与其原有因素有更多重叠。从文献、墓志记载、墓葬中出土鼓吹俑三方面可见,墓葬中的鼓吹均在太和之后出现,体现文明太后执政后对中原丧葬礼制的借鉴有所加强。

北魏解兴石堂左壁奏乐图

大同北朝博物馆所藏太安四年(458年)解兴石堂,在石堂内左右两壁各有一幅奏乐图,构图对称,布局一致,内容分为三部分:上面是建筑斗拱结构,中间有花草树木,下面有3人,其中2人坐在方毯上奏乐,旁边站立1人倾听。左壁2人分别吹箫、弹阮咸,右壁2人分别抚琴、弹箜篌,后壁为夫妇在帷帐中并坐的宴饮场景。该组图像所演奏的乐器与北魏墓葬中出土的鼓吹有很大差别,前3件为传统雅乐范畴,而箜篌为西凉乐器。乐人服饰却是胡汉相杂,头戴典型的鲜卑凹顶皂帽,却身穿汉式宽袍,反映儒家文化对北魏的深刻影响。

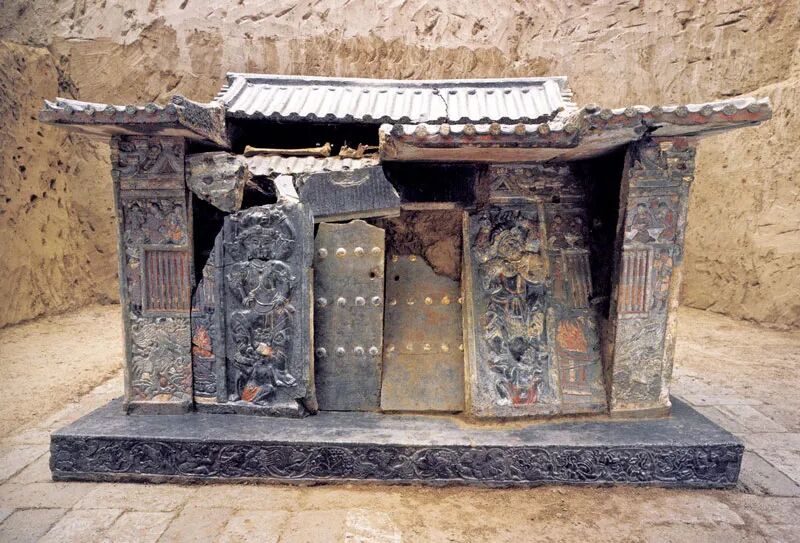

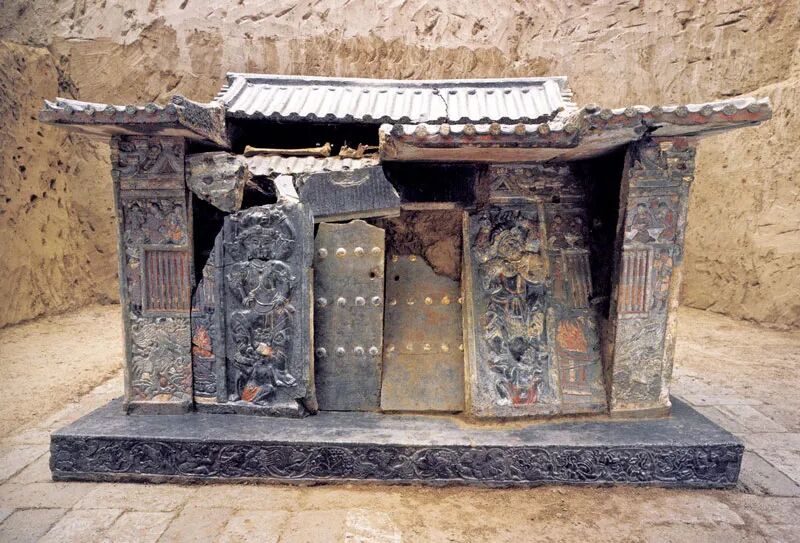

西安北周史君石椁

从目前发掘的实物看,房形石椁墓主中北周史君和隋代虞弘来自西域。史君墓发现于陕西西安北郊,墓内仿木构五开间歇山顶殿堂式石堂,内有石榻,上彩绘浮雕贴金图像,有粟特文和汉文题记,“其先史国人也,本居西域”,史君任“大周凉州萨保”“迁居长安”,妻康氏。石堂画像为祆教内容,与史君粟特身份相符。山西太原隋代虞弘墓内有仿木构三开间歇山顶房形石椁,下带底座,椁座、壁身顶部有浮雕、彩绘贴金,墓志记载虞弘“鱼国尉纥城人”“派枝西域”,祖任“鱼国领民酋长”。两人原为西域人,但房形石椁形制已完全汉化。

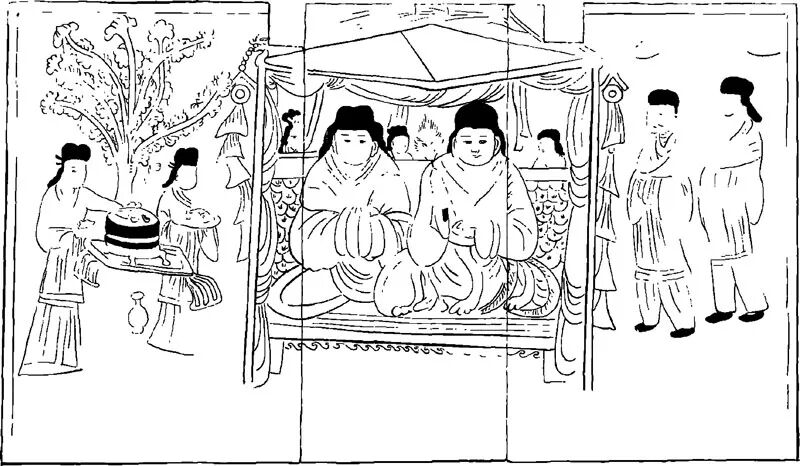

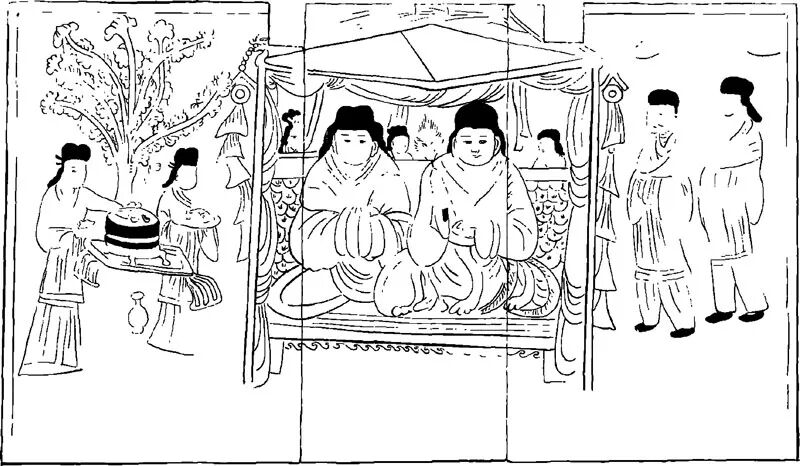

大同仝家湾北魏墓M9墓主画像

大同智家堡北魏墓石椁上的墓主画像

北魏平城时期墓葬中,有多座壁画墓和木棺或石棺上出现墓主画像,应该受到中原汉文化的影响,墓主画像在墓内可能代表墓主接受祭祀。这些墓主在画像中普遍着鲜卑服,戴垂裙皂帽。有男性墓主的单独画像,部分图像上的百戏等内容具有北方典型特征。而更多的为男女二人的夫妇并坐像,表现帷幔之下的宴饮场景,面前置桌案,上有食具酒具,所用器具多为中原传统。以上北魏时期墓室内设奠,与东汉、魏晋时期一样,既有仅以空龛虚位代表墓主神灵的形式,也有在墓内壁画或棺椁上绘制墓主画像的形式,二者相行不悖。祭奠场景、祭祀用品为中原与鲜卑文化共存,应为当时现实社会生活的直观反映。

北魏丧葬中主动遵循“汉晋故事”,是我国历史上多民族获取“正统”的常见形式,拓跋鲜卑部分丧葬文化因素被各民族接纳甚至流传至今,有力佐证了华夏民族形成中的多元与统一。北魏丧葬与民族交融研究,对于铸牢中华民族共同体意识具有重要学术价值和现实意义。

本文摘编自《钦和若一:北魏丧葬与民族交融的考古研究》(刘连香著. 北京:科学出版社,2025. 5)一书“后记”,有删减修改,标题为编者所加。

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-03-081880-5

责任编辑:王 蕾

本书适合从事考古学、历史学等学科的研究者和相关院校师生参考、阅读。

大同沙岭M7出行图局部乐舞场景

最早的伎乐形象见于大同沙岭M7壁画。该墓有明确纪年,据考证墓主人为鲜卑破多罗部的破多罗太夫人,葬于太延元年(435年),题记所记破多罗职官为“侍中、主客尚书、领太子少保、平西大将军”。该壁画的出行队列中除了正常车马仪仗鼓吹,还有男女乐伎和百戏表演,为鲜卑别于汉文化之特性。

传统观点普遍强调北魏孝文帝迁都洛阳的汉化改制。随着考古发掘的北魏墓葬逐渐丰富,不同时期和不同地域之间墓葬中的文化因素差异越来越明显,所反映的社会形态远比想象中复杂多样,但整体上呈现出中原传统农耕文化、拓跋鲜卑为主的游牧文化、周边其他文化及外来文化的和谐共处并相互融合。墓葬是社会现实的镜像反映,洛阳发现的于仙姬墓志充分体现了这一特征。于仙姬为西域于阗国主之女,被拓跋鲜卑文成帝纳为夫人,孝文帝时作为宫室成员与文武百官一起迁至洛阳,孝昌二年(526年)薨于金墉宫,葬于西陵,随葬的汉文墓志指出:“虽殊化异风,钦和若一。”北魏各民族之间和谐共处的基本模式,是中华民族共同体形成与发展中的典型。

文成帝夫人于仙姬墓志拓本

笔者前期对北魏墓志进行过系统整理,重点探讨多民族构成及相互关系,出版了《民族史视野下的北魏墓志研究》,该研究对于全面认知北魏时期民族融合具有重大启发。基于墓志研究的积累,笔者将研究视野扩展到北魏各时期墓葬,把墓葬的地面遗存、墓葬方位、墓室结构、随葬品等方面的信息与汉文传世文献、已经发现的北魏墓志、石窟寺和造像题记、各类铭文题字等相结合,按照丧葬流程的丧、葬、祭三个阶段,探讨北魏丧葬从旧有风俗向礼仪制度的转变。墓葬方面的研究构成了国家社科基金项目《北魏丧葬中民族融合因素的考古学解读》的主要内容,并有幸得到业界专家们的认可,在成果结项时获得优秀。以此为基础,进行修改后以《钦和若一:北魏丧葬与民族交融的考古研究》为题,入选《国家哲学社会科学成果文库》。

钦和若一:北魏丧葬与民族交融的考古研究

刘连香著

北京:科学出版社,2025. 5

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-03-081880-5

本书以考古发掘的北魏墓葬和出土的墓志等随葬品为基础,结合历史文献、佛教造像题记等内容,按照丧葬过程中的丧、葬、祭顺序,对北魏丧葬进行综合研究,深入、系统地探讨其从鲜卑旧俗向礼仪制度逐渐演化的典型标志,以实物材料论证了北魏多民族之间相互融合、“钦和若一”的社会形态。

大同雁北师院北魏墓群M2出土坐姿女乐俑

大同雁北师院北魏墓群M2出土8件彩绘坐姿女乐俑,头戴黑色风帽,身穿左衽带花镶边长襦,呈跽坐状,高约20厘米。从每个人的双手动作判断,可能分别演奏鼓钹、筝笛或琵琶、箜篌之类的乐器。北魏在汉晋礼制文化的影响下,逐渐将其原来丧葬的歌谣、鼓舞演化为鼓吹,伎乐中的百戏与其原有因素有更多重叠。从文献、墓志记载、墓葬中出土鼓吹俑三方面可见,墓葬中的鼓吹均在太和之后出现,体现文明太后执政后对中原丧葬礼制的借鉴有所加强。

北魏解兴石堂左壁奏乐图

大同北朝博物馆所藏太安四年(458年)解兴石堂,在石堂内左右两壁各有一幅奏乐图,构图对称,布局一致,内容分为三部分:上面是建筑斗拱结构,中间有花草树木,下面有3人,其中2人坐在方毯上奏乐,旁边站立1人倾听。左壁2人分别吹箫、弹阮咸,右壁2人分别抚琴、弹箜篌,后壁为夫妇在帷帐中并坐的宴饮场景。该组图像所演奏的乐器与北魏墓葬中出土的鼓吹有很大差别,前3件为传统雅乐范畴,而箜篌为西凉乐器。乐人服饰却是胡汉相杂,头戴典型的鲜卑凹顶皂帽,却身穿汉式宽袍,反映儒家文化对北魏的深刻影响。

西安北周史君石椁

从目前发掘的实物看,房形石椁墓主中北周史君和隋代虞弘来自西域。史君墓发现于陕西西安北郊,墓内仿木构五开间歇山顶殿堂式石堂,内有石榻,上彩绘浮雕贴金图像,有粟特文和汉文题记,“其先史国人也,本居西域”,史君任“大周凉州萨保”“迁居长安”,妻康氏。石堂画像为祆教内容,与史君粟特身份相符。山西太原隋代虞弘墓内有仿木构三开间歇山顶房形石椁,下带底座,椁座、壁身顶部有浮雕、彩绘贴金,墓志记载虞弘“鱼国尉纥城人”“派枝西域”,祖任“鱼国领民酋长”。两人原为西域人,但房形石椁形制已完全汉化。

大同仝家湾北魏墓M9墓主画像

大同智家堡北魏墓石椁上的墓主画像

北魏平城时期墓葬中,有多座壁画墓和木棺或石棺上出现墓主画像,应该受到中原汉文化的影响,墓主画像在墓内可能代表墓主接受祭祀。这些墓主在画像中普遍着鲜卑服,戴垂裙皂帽。有男性墓主的单独画像,部分图像上的百戏等内容具有北方典型特征。而更多的为男女二人的夫妇并坐像,表现帷幔之下的宴饮场景,面前置桌案,上有食具酒具,所用器具多为中原传统。以上北魏时期墓室内设奠,与东汉、魏晋时期一样,既有仅以空龛虚位代表墓主神灵的形式,也有在墓内壁画或棺椁上绘制墓主画像的形式,二者相行不悖。祭奠场景、祭祀用品为中原与鲜卑文化共存,应为当时现实社会生活的直观反映。

北魏丧葬中主动遵循“汉晋故事”,是我国历史上多民族获取“正统”的常见形式,拓跋鲜卑部分丧葬文化因素被各民族接纳甚至流传至今,有力佐证了华夏民族形成中的多元与统一。北魏丧葬与民族交融研究,对于铸牢中华民族共同体意识具有重要学术价值和现实意义。

本文摘编自《钦和若一:北魏丧葬与民族交融的考古研究》(刘连香著. 北京:科学出版社,2025. 5)一书“后记”,有删减修改,标题为编者所加。

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-03-081880-5

责任编辑:王 蕾

本书适合从事考古学、历史学等学科的研究者和相关院校师生参考、阅读。