悬泉置遗址

丝路驿站悬泉置中的汉代涂漆筷子

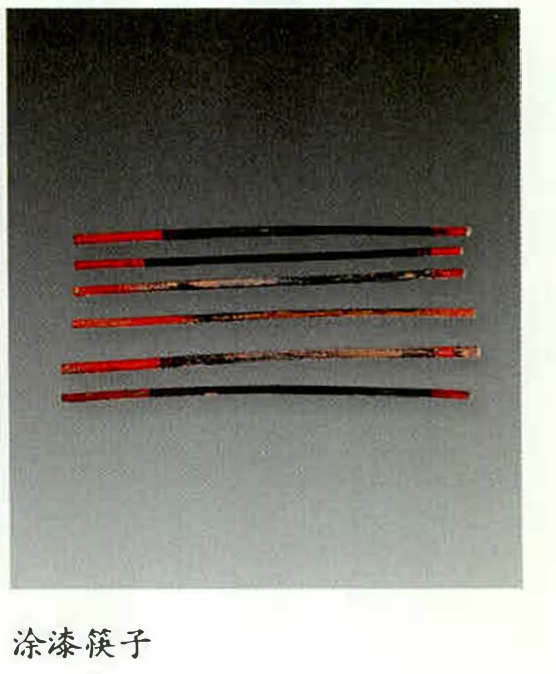

摘要: 丝路驿站中的汉代涂漆筷子在甘肃省博物馆的展柜中,一支长22.5厘米、直径0.6厘米的木质筷子静默陈列。它出土于敦煌悬泉置遗址——这座汉代丝绸之路上的超级驿站,曾见证张骞出使西域的马蹄、霍去病征伐匈奴的旌旗,更承载着中原与西域文明碰撞的烟火气。这双看似普通的漆箸,实则是汉代物质文明与工艺智慧的微型缩影,其朱黑相间的纹饰中,既凝结着漆器工 ...

丝路驿站中的汉代涂漆筷子

在甘肃省博物馆的展柜中,一支长22.5厘米、直径0.6厘米的木质筷子静默陈列。它出土于敦煌悬泉置遗址——这座汉代丝绸之路上的超级驿站,曾见证张骞出使西域的马蹄、霍去病征伐匈奴的旌旗,更承载着中原与西域文明碰撞的烟火气。这双看似普通的漆箸,实则是汉代物质文明与工艺智慧的微型缩影,其朱黑相间的纹饰中,既凝结着漆器工艺的巅峰技艺,也暗含着汉代饮食文化的深层密码。

工艺解码:

从木胎到光素的匠作之路

汉代漆器工艺的革命性进步,首先体现在胎体制作上。悬泉置漆箸采用木胎工艺,但同期马王堆汉墓出土的漆器已大量使用夹纻胎技术——以木条作骨架,外裹麻布再涂漆灰,这种工艺使器物重量减轻70%,最薄处仅2-3毫米,却能历经两千年不变形。考古发现显示,汉代工匠已掌握“七涂九磨”的髹漆工序:胎体经30余道涂漆灰、裱布、上漆、打磨流程,单件器物制作周期达百日,最终呈现“光可鉴人”的玉质光泽。

这双漆箸的装饰堪称汉代漆器美学的典范:两端0.8厘米处施以朱漆,中部19厘米为黑漆主体,靠近朱漆端0.5厘米处以两道平行弦纹界定。这种“朱头黑身”的形制并非偶然,湖北云梦睡虎地秦墓出土的漆箸、长沙马王堆汉墓的漆盘均采用类似配色。红色源自朱砂,黑色取自铁粉,两种颜色的交替运用暗合“天玄地黄”的宇宙观,朱漆端象征生命之源,黑漆身隐喻大地之养,弦纹则如时空的刻度,将日常用具升华为礼器。

显微观察显示,漆箸表面的弦纹实为针刻工艺——以0.3毫米宽的锥刀在漆面划出0.1毫米深的纹路,这种技法在汉代称“锥画”。同期海昏侯墓出土的漆盾上,工匠更以针刻出0.05毫米宽的云气纹,其精密程度令现代激光雕刻望尘莫及。更值得关注的是戗金工艺的运用:在刻痕内填入金粉,经打磨后形成0.01毫米的金色线条,这种“以金入漆”的技术比欧洲同类工艺早1300年,最终演变为唐代“金银平脱”的巅峰技艺。

历史语境:

筷子背后的饮食革命

汉代文献中,“箸”与“筷”的称谓并存。《史记·十二诸侯年表》载“纣为象箸”,而《汉书》则出现“以铁箸食”的记载。悬泉置漆箸的形制揭示关键转折:其22.5厘米长度恰合汉代一尺(约23.1厘米),直径0.6厘米的圆柱体设计,较先秦时期“一头粗一头细”的竹箸更符合抓握力学。这种标准化生产,暗合《汉书·律历志》“同度量,齐衡法”的制度追求,标志着饮食器具从自然形态向人工规制的跨越。

汉代漆器实行“物勒工名”制度,云梦睡虎地秦墓漆器铭文显示,每件器物需标注工匠姓名、作坊名称、生产年份。悬泉置漆箸虽无铭文,但其木质胎体与朱黑装饰,恰属《盐铁论·散不足》所述“一杯桊用百人之力,一屏风就万人之功”的贵族用品。考古发现印证:西汉早期墓葬中漆箸多为竹制,东汉时期铜箸、漆箸渐成主流,这种转变与汉代“厚葬以明孝”的观念密切相关——漆箸作为“事死如事生”的明器,既是现实生活的镜像,更是身份等级的象征。

悬泉置作为汉代最大驿站,年接待使节、商旅达3万人次。漆箸表面的弦纹装饰,与敦煌出土的波斯银盘上的连珠纹、新疆出土的罗马玻璃器上的缠枝纹形成奇妙呼应。更值得深思的是,漆箸的戗金工艺在萨珊王朝演变为“刻金漆器”,经阿拉伯商人传入欧洲后,启发了威尼斯的漆艺复兴。这双筷子,实则是文明交流的微型载体。

文化象征:

日常器物中的文明基因

漆箸的圆柱形设计暗合“天圆”理念,而悬泉置遗址同时出土的漆栻盘(占卜用具)则以“天盘地盘”的方圆结构,构成“天圆地方”的立体模型。这种设计思维在汉代器物中普遍存在:从漆奁的圆形盖到漆案的方形底座,从漆耳杯的椭圆造型到漆枕的几何切割,无不体现着“天人合一”的哲学追求。

汉代饮食礼仪规定:“羹之有菜者用挟,无菜者不用挟”(《礼记·曲礼》)。漆箸的使用场景,恰与《汉书·王莽传》“以铁箸食”的记载形成互证——在正式宴饮中,箸与匕(勺)需配合使用,箸取菜、匕舀羹,这种“挟箸提匕”的饮食规范,在汉代画像石中屡见不鲜。更值得关注的是,漆箸的朱漆端专用于取食热食,黑漆端用于冷食,这种“分食制度”比欧洲早1500年。

汉代漆器制作遵循“材美工巧”的原则,《考工记》载“智者创物,巧者述之”。悬泉置漆箸的木胎选自敦煌本地胡杨,漆料取自陕西安康“金漆”,这种“就地取材”的理念与当代可持续发展观不谋而合。更深刻的是,汉代工匠在漆器制作中形成的“七十二道工序”标准,与现代ISO质量管理体系存在惊人的同构性,揭示着东方工艺智慧中“精益求精”的永恒价值。

当我们在甘肃省博物馆凝视这双漆箸时,看到的不仅是汉代工艺的巅峰,更是一个文明对日常生活的郑重其事。从夹纻胎的轻量化革命,到朱黑色彩的哲学表达;从丝路驿站中的文化交融,到饮食礼仪的物化呈现,这双筷子犹如一枚时空胶囊,封存着汉代文明的基因密码。它提醒我们:真正的文明进步,不在于器物的华美,而在于对平凡生活的敬畏与超越。

来源:视听甘肃