书籍资料库

凉山考古新发现与新研究2011~2023

摘要: 从盐源盆地到凉山腹地:一书尽览2011-2023凉山考古重大发现与研究精华成都-凉山考古赛博古2025年11月18日 07:00北京凉山彝族自治州位于四川省西南部,地处青藏高原东麓横断山脉的东北边缘横断山区中段北侧。因处于四川盆地和川西南山地间,是中国东部湿润亚热带气候和西部干湿亚热带气候的分界线,山高气寒而称凉山。境内由大小凉山、小相岭、螺髻山、牦牛 ...

从盐源盆地到凉山腹地:一书尽览2011-2023凉山考古重大发现与研究精华成都-凉山考古 赛博古 2025年11月18日 07:00 北京凉山彝族自治州位于四川省西南部,地处青藏高原东麓横断山脉的东北边缘横断山区中段北侧。因处于四川盆地和川西南山地间,是中国东部湿润亚热带气候和西部干湿亚热带气候的分界线,山高气寒而称凉山。境内由大小凉山、小相岭、螺髻山、牦牛山、锦屏山、柏林山等山脉组成,这些山脉多呈南北走向;境内河流众多,均属长江水系,主要有金沙江、雅砻江和大渡河。凉山境内坐拥四川省第二大平原——安宁河谷和第二大盆地——盐源盆地。多样的环境与地貌及适宜的气候,为早期人类的繁衍与活动提供了肥沃的土壤。

凉山地区作为一个“文化交汇区”和“文明洼地”,长期以来被中国考古主流圈忽视或被视为研究的“边缘”,作为“边疆的内地”“内地的边疆”,川西山地,尤其是川西南山地在边疆考古中的重要地位一直未得到足够的重视。这是一个被忽视或被忽略的区域。作为青藏高原东缘第一级阶梯向第二级阶梯过渡的区域,其地理的“过渡”与“桥梁”性质涵养了凉山地区在中国古代文化交流与族群交融中的重要作用,并使其在中国古代文化多元一体格局形成中扮演着极其重要角色;该区域具有中国南北与东西文化交通与人群移动典型的“十字路口”特征,区域文化汇集与族群多样性特质格外突出,也就成为了中国西南地区生态多样性与文化景观多元性最具活力的区域。该区域在不同时段文化交融和互鉴的过程中,不断消弭内部“边疆”的边界,不断延伸和丰富中国疆域边界的内涵与外延,不断丰富与完善中国古代多元一体文化格局的整体性与统一性,使其成为了我国边疆考古的重要组成部分。

凉山境内有着丰厚的文化遗产,以安宁河谷、盐源盆地、城河流域、大凉山腹地最为丰富和集中。近年该区域考古成果斐然,考古发掘与研究已建构起凉山距今5000年以来文化史框架,展现了凉山地区悠久而多样的历史文化,拓展了凉山地区历史与文化的厚度与广度,引发学界与世人关注。凉山地区地处横断山区中段,是文化与族群走廊的地理节点,洼地效应的加持使其呈现出多元复杂、兼收并蓄、独具特质的史前文化面貌。显著的“文明洼地”效应使其不但吸收了来自周边地区的多元文化元素,而适宜且优越的自然环境,云南高原的独特环境地貌、农牧交错地带和垂直分布特征,加之当地富集了青铜文化发展进程中所需的各类资源要素(盐、铜、铁、金、朱砂等战略资源在凉山有着广泛的分布),形塑了当地独具特色的青铜文化。该地区丰厚的文化遗产是在独特的区位和丰富资源优势看加效应下,并与周边古代文化交流与互鉴中长期耦合发展的产物,是中国西南古代多民族、多文化交融碰撞的结果,它极大地丰富中国古代多元一体文化格局的内涵与外延。

成都—凉山考古合作在2004~2011年主要集中于安宁河流域,工作范围主要为西昌市、冕宁县、德昌县境内,其他区域涉及较少,城河流域和盐源盆地仅有零星的调查工作;2011年以前的工作方式以考古调查为主,主动性发掘较少,仅有冕宁高坡遗址和德昌董家坡遗址进行小规模发掘。

冕宁高坡遗址调查

董家坡F1

自2011年起考古合作区域范围扩大,主要集中于四个区域,即安宁河流域、城河流域、盐源盆地、大凉山腹地,先后对安宁河流域的西昌沙坪站遗址和高枧汉城遗址、德昌董家坡遗址,城河流域的饶家地遗址,盐源盆地的皈家堡遗址和老龙头墓地,大凉山腹地的火博和拖都遗址开展了主动性和抢救性考古发掘,这些遗址的发掘取得了重要的收获。与此同时在前期考古调查的基础上,对盐源盆地、城河流域、孙水河流域开展了区域系统调查,获取了大量的考古资料,并进行了一些专题调查,如孙水河流域的大石墓遗存、越西河流域的史前遗存、城河流域的矿业遗址、盐源盆地的盐业遗存和铜矿遗址、泸沽湖的右所中村冶铁遗址、横栏山遗址稻作农业加工等调查项目,这些工作促进了相关研究不断化。

会理饶家山发掘现场

自2011年以来,成都一凉山考古合作多学科研究成果突出,除了动、植物考古继续深化外,冶金、人骨、盐业、环境考古等研究内容与方向的外延也在不断拓展,发表了一些重要成果,多项研究成果填补凉山地区科技考古的空白。凉山地区古代文化遗存丰富的考古信息也得以多视野、多维度的呈现,研究的视阈在不断拓宽。

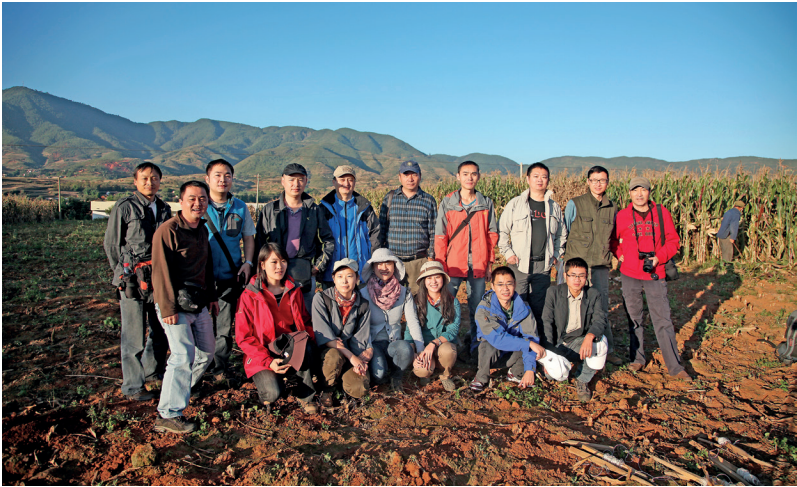

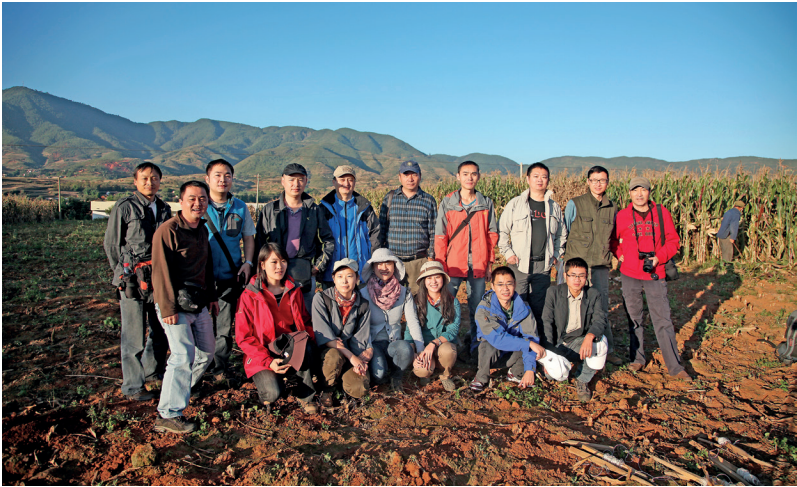

2016~2018年盐源皈家堡遗址发掘现场航拍

人才是文化遗产保护与事业传承、发展的基础,成都一凉山考古合作的持续性开展得益于一批有着共同的学术理想与抱负、坚持扎根于田野考古一线的考古工作者这些不同年龄段且志同道合的考古工作者长年的坚守才使得该项目得以常做常新,并为年轻后学提供了榜样力量。目前从事成都一凉山考古合作工作的年轻一代学人不仅赓续了老一辈学术传统,而且已经成为未来凉山考古的中坚力量。随着成都一凉山考古合作队伍中的50、60后学人的逐渐退休,80后学人现已经承担起工作重担,他们秉承前辈学人衣钵,逐步成为成凉考古合作中的骨干力量。多年的成凉考古合作一项重要成果便是促进了当地文博人才能力的提升,并储备了一批文博干部。凉山文博系统多人已经取得了高级职称或成为考古项目负责人,为当地文化遗产保护工作以及对外合作的持续开展提供了坚实的基础。

2016年盐源皈家堡遗址发掘现场

回望过去的二十年,成凉考古合作极大地促进了当地文化遗产保护工作的发展。文化遗产是连接过去、今天、未来的桥梁,其生命力贯穿历史、当下和未来。凉山地区文化遗产在赓续历史文脉、坚定文化自信、促进民族融合与复兴、强化边疆治理中发挥着重要作用,并能为推进新时代中国式现代化,推进强国建设、民族复兴伟业贡献凉山力量。

凉山考古,大有可为!文化与民族“走廊”双重角色的叠加是其最为重要的特质。只有深刻认识凉山地区丰厚的文化遗产,方可知晓其在中国历史进程中扮演的重要角色,方可真正意义上的走出与走进凉山,体验凉山地区厚重的历史文化气息和分享中国式现代化万千气象的凉山篇章。

2022年盐源老龙头墓地发掘现场

/ 新书上架 /

ISBN 978-7-03-083407-2

定价:328元

成都市文物考古研究院

凉山彝族自治州博物院 编著

本书为成都—凉山区域考古合作成果之一

内容简介

本书系由成都市文物考古研究院和凉山彝族自治州博物院合作编著的凉山地区古代文化考古调查、发掘、研究论文以及成凉区域考古合作会议纪要、调查记录等的合集。收录了4篇调查、发掘简报、16篇研究论文和5篇会议纪要、调查记录。调查、发掘简报公布了城河下游、金沙江中游地区先秦时期及凉山地区汉墓考古调查与发掘资料。研究论文集中讨论了凉山地区新石器时代晚期文化的内涵与外延,环境与文化、生业模式的关系;探讨了川西南新石器时代晚期文化与周边文化的关系;结合凉山地区近年商周时期考古新发现,对该区域青铜文化和青铜器进行相关研究;开展了基于青铜器视域的西南夷考古与汉晋时期汉文化辐射和扩散研究。同时,南诏大理时期佛教造像和城址遥感等研究成果也是本书的重要内容。会议纪要、调查记录了成凉区域考古合作重大会议的主要内容、相关调查经过以及成凉合作考古项目的缘起,为了解成凉考古合作的学术史提供了重要资料。另外,本书还收录了2篇附录,梳理了成凉区域考古合作二十年大事记和学术成果。

本书适合从事考古学、历史学、民族学、人类学研究的专家学者以及高等院校相关专业师生阅读、参考。

本文由 王光明、蔡鸿博、贺欣熠 摘编自 成都市文物考古研究院、凉山彝族自治州博物院编著 《凉山考古新发现与新研究2011~2023》。内容有删节、调整。

凉山地区作为一个“文化交汇区”和“文明洼地”,长期以来被中国考古主流圈忽视或被视为研究的“边缘”,作为“边疆的内地”“内地的边疆”,川西山地,尤其是川西南山地在边疆考古中的重要地位一直未得到足够的重视。这是一个被忽视或被忽略的区域。作为青藏高原东缘第一级阶梯向第二级阶梯过渡的区域,其地理的“过渡”与“桥梁”性质涵养了凉山地区在中国古代文化交流与族群交融中的重要作用,并使其在中国古代文化多元一体格局形成中扮演着极其重要角色;该区域具有中国南北与东西文化交通与人群移动典型的“十字路口”特征,区域文化汇集与族群多样性特质格外突出,也就成为了中国西南地区生态多样性与文化景观多元性最具活力的区域。该区域在不同时段文化交融和互鉴的过程中,不断消弭内部“边疆”的边界,不断延伸和丰富中国疆域边界的内涵与外延,不断丰富与完善中国古代多元一体文化格局的整体性与统一性,使其成为了我国边疆考古的重要组成部分。

凉山境内有着丰厚的文化遗产,以安宁河谷、盐源盆地、城河流域、大凉山腹地最为丰富和集中。近年该区域考古成果斐然,考古发掘与研究已建构起凉山距今5000年以来文化史框架,展现了凉山地区悠久而多样的历史文化,拓展了凉山地区历史与文化的厚度与广度,引发学界与世人关注。凉山地区地处横断山区中段,是文化与族群走廊的地理节点,洼地效应的加持使其呈现出多元复杂、兼收并蓄、独具特质的史前文化面貌。显著的“文明洼地”效应使其不但吸收了来自周边地区的多元文化元素,而适宜且优越的自然环境,云南高原的独特环境地貌、农牧交错地带和垂直分布特征,加之当地富集了青铜文化发展进程中所需的各类资源要素(盐、铜、铁、金、朱砂等战略资源在凉山有着广泛的分布),形塑了当地独具特色的青铜文化。该地区丰厚的文化遗产是在独特的区位和丰富资源优势看加效应下,并与周边古代文化交流与互鉴中长期耦合发展的产物,是中国西南古代多民族、多文化交融碰撞的结果,它极大地丰富中国古代多元一体文化格局的内涵与外延。

成都—凉山考古合作在2004~2011年主要集中于安宁河流域,工作范围主要为西昌市、冕宁县、德昌县境内,其他区域涉及较少,城河流域和盐源盆地仅有零星的调查工作;2011年以前的工作方式以考古调查为主,主动性发掘较少,仅有冕宁高坡遗址和德昌董家坡遗址进行小规模发掘。

冕宁高坡遗址调查

董家坡F1

自2011年起考古合作区域范围扩大,主要集中于四个区域,即安宁河流域、城河流域、盐源盆地、大凉山腹地,先后对安宁河流域的西昌沙坪站遗址和高枧汉城遗址、德昌董家坡遗址,城河流域的饶家地遗址,盐源盆地的皈家堡遗址和老龙头墓地,大凉山腹地的火博和拖都遗址开展了主动性和抢救性考古发掘,这些遗址的发掘取得了重要的收获。与此同时在前期考古调查的基础上,对盐源盆地、城河流域、孙水河流域开展了区域系统调查,获取了大量的考古资料,并进行了一些专题调查,如孙水河流域的大石墓遗存、越西河流域的史前遗存、城河流域的矿业遗址、盐源盆地的盐业遗存和铜矿遗址、泸沽湖的右所中村冶铁遗址、横栏山遗址稻作农业加工等调查项目,这些工作促进了相关研究不断化。

会理饶家山发掘现场

自2011年以来,成都一凉山考古合作多学科研究成果突出,除了动、植物考古继续深化外,冶金、人骨、盐业、环境考古等研究内容与方向的外延也在不断拓展,发表了一些重要成果,多项研究成果填补凉山地区科技考古的空白。凉山地区古代文化遗存丰富的考古信息也得以多视野、多维度的呈现,研究的视阈在不断拓宽。

2016~2018年盐源皈家堡遗址发掘现场航拍

人才是文化遗产保护与事业传承、发展的基础,成都一凉山考古合作的持续性开展得益于一批有着共同的学术理想与抱负、坚持扎根于田野考古一线的考古工作者这些不同年龄段且志同道合的考古工作者长年的坚守才使得该项目得以常做常新,并为年轻后学提供了榜样力量。目前从事成都一凉山考古合作工作的年轻一代学人不仅赓续了老一辈学术传统,而且已经成为未来凉山考古的中坚力量。随着成都一凉山考古合作队伍中的50、60后学人的逐渐退休,80后学人现已经承担起工作重担,他们秉承前辈学人衣钵,逐步成为成凉考古合作中的骨干力量。多年的成凉考古合作一项重要成果便是促进了当地文博人才能力的提升,并储备了一批文博干部。凉山文博系统多人已经取得了高级职称或成为考古项目负责人,为当地文化遗产保护工作以及对外合作的持续开展提供了坚实的基础。

2016年盐源皈家堡遗址发掘现场

回望过去的二十年,成凉考古合作极大地促进了当地文化遗产保护工作的发展。文化遗产是连接过去、今天、未来的桥梁,其生命力贯穿历史、当下和未来。凉山地区文化遗产在赓续历史文脉、坚定文化自信、促进民族融合与复兴、强化边疆治理中发挥着重要作用,并能为推进新时代中国式现代化,推进强国建设、民族复兴伟业贡献凉山力量。

凉山考古,大有可为!文化与民族“走廊”双重角色的叠加是其最为重要的特质。只有深刻认识凉山地区丰厚的文化遗产,方可知晓其在中国历史进程中扮演的重要角色,方可真正意义上的走出与走进凉山,体验凉山地区厚重的历史文化气息和分享中国式现代化万千气象的凉山篇章。

2022年盐源老龙头墓地发掘现场

/ 新书上架 /

ISBN 978-7-03-083407-2

定价:328元

成都市文物考古研究院

凉山彝族自治州博物院 编著

本书为成都—凉山区域考古合作成果之一

内容简介

本书系由成都市文物考古研究院和凉山彝族自治州博物院合作编著的凉山地区古代文化考古调查、发掘、研究论文以及成凉区域考古合作会议纪要、调查记录等的合集。收录了4篇调查、发掘简报、16篇研究论文和5篇会议纪要、调查记录。调查、发掘简报公布了城河下游、金沙江中游地区先秦时期及凉山地区汉墓考古调查与发掘资料。研究论文集中讨论了凉山地区新石器时代晚期文化的内涵与外延,环境与文化、生业模式的关系;探讨了川西南新石器时代晚期文化与周边文化的关系;结合凉山地区近年商周时期考古新发现,对该区域青铜文化和青铜器进行相关研究;开展了基于青铜器视域的西南夷考古与汉晋时期汉文化辐射和扩散研究。同时,南诏大理时期佛教造像和城址遥感等研究成果也是本书的重要内容。会议纪要、调查记录了成凉区域考古合作重大会议的主要内容、相关调查经过以及成凉合作考古项目的缘起,为了解成凉考古合作的学术史提供了重要资料。另外,本书还收录了2篇附录,梳理了成凉区域考古合作二十年大事记和学术成果。

本书适合从事考古学、历史学、民族学、人类学研究的专家学者以及高等院校相关专业师生阅读、参考。

本文由 王光明、蔡鸿博、贺欣熠 摘编自 成都市文物考古研究院、凉山彝族自治州博物院编著 《凉山考古新发现与新研究2011~2023》。内容有删节、调整。