深度阅读

曹建川|千里河西大走廊

千里河西大走廊

文/ 曹建川(本刊编委)

丝绸之路,一条柔软的诗意的长廊,总让人感觉是千里黄尘古道上铺满了锦绣的彩绸,并镶嵌有驼铃和马蹄,大漠和夕阳,烽燧和长城,一柱孤烟和一柄弯弓的景象。

祁连山脉绵延了她千里身躯,做了甘肃和青海的分水岭。阿拉善高原和巴丹吉林沙漠做了内蒙和甘肃的分界线。这一左一右就分割清了游牧和农耕的种属。千里河西大走廊,是古中原与西域的咽喉通道。

在这撒满佛珠和文明碎片的土地上穿行,我阅读,我感悟。

[video]https://v.qq.com/iframe/player.html?vid=e0501nkmu14&auto=0[/video]

▲《河西走廊》纪录片

一、 兰州:生长中的季节

黄河在甘肃境内才是黄色的河。

它的上游,在青海,在发源地,是一条清流。

黄河,自兰州开始便定性了她一辈子也说不清的名声。

“黄河母亲”的河雕还年轻,是个丰腴的少妇形象。黄河古老的水车像个老唱机还在啁哳翻转那古老动听的歌谣,但黄河,确实上了年纪,每年下游断流干涸枯裂的河床,证明黄河到了更年期。

黄河有了后继者,那便是长江,长江成了第二条“黄”河,滚滚长江是浊水。

两条水域养育了庞大的中华民族,北方的黍和南方的稻,让一个民族子繁孙茂。但她们老了,人类的破坏和工业文明的恶果,让两条被称为母亲的河流,眼睁睁走向垂暮。

于是,不得不说说兰州最初给人的印象。

看过一则报道,说美国高空侦察卫星发现中国西部重镇兰州不见了,便以各种身份派来间谍侦探,以为中国发明了一项新军事技术,即城市伪装术。最终结果是因为严重的大气污染,兰州城上空形成了铅云般的锅盖,致使卫星失明。平心而论,这是一种恶劣的印象。

随后,水均益回乡省亲,就顺便做了一期《焦点访谈》,谈兰州污染。

滔滔黄河水,日夜向东流。

赶上雨季中的一个雨天,黄河水翻卷起白花花的细浪,以为全是黄河鲤鱼的尾巴。天空是湿的,楼房是湿的,街道也是湿的。车轮,扑啦啦飞溅起水花。在雨里,兰州城有了动感,摩天的大楼长成森林,也不再压迫人的视觉。滨河路,像个刻意装扮的新娘,虽然花草树木人工斧凿了一点。雨水中,城市正在拼命生长。我听到了一座城市拔节窜长的声音。

作为西北五省最大的工业重镇,兰州有理由昂起强劲的头颅。

兰州曾是西北王马氏回民的天下,共产党的军队解放兰州城,吃尽了苦头,一个整编制的军都差点拼光了。烈士陵园就建在当年炮火呼啸的山腰处,如今不闻炮火声,只见松柏青。黄河水净化了鲜血,土地掩埋了尸骨,生存的人们,不得不在河上泛舟,在土里种谷。幸亏,历史总会以教科书的严肃面孔出现,不然,谁也看不清某棵松树上有烈士喷火的眼睛。

一手握枪,一手种谷,政治就是这种面孔。

从白塔山公园俯视下去,黄河水在平静地流淌,城市上空有蓝色尖顶的教堂和浮云。和平的日子,正灿放出向日葵花的颜色。

在全国能叫响的有两个“兰州制造”,一是兰州牛肉面,二是《读者》杂志。兰州牛肉面在内地不是很有市场,在中华大餐桌上这毕竟只是小面一碗。《读者》杂志很有“票房”,全国期刊销售连年雄踞第一。政府官员影视明星的早餐桌上有它的身影,普通市民卫生间的暖气片上也能找到它的足迹,或者农民炕头上也有它的行踪。它是一道心平气和的精神大餐。也可以说,《读者》是兰州的文化名片。

兰州城的夜晚是宁静的,黄河水平静得无声无息,这时,会有诗的白鸽掠过长长的夜空。

我在火车站对面农垦宾馆的718房间留下《我的森林》的诗篇:

火车汽笛凄啸而过

是谁将抚摸的食指

伸进了铁轨

二、永登至古浪:川塬开满百合花

从永登到古浪,这是一段寂静的道路。

黄河的涛声已远去,工业文明的喧嚣已远去,黄色的川塬里,丛生着寂寥和惆怅。

只有六月飞雪的乌鞘岭,在向人们展示着硬朗的骨架。乌鞘岭上,一个牧羊老汉,放着一只黑山羊。老汉望着羊,羊望着老汉。我不知道是人在牧羊,还是羊在牧人。

星星点点的杨树,是川塬里生命的旗帜。房屋,街道和人,都是黄褐的颜色。杨树翠绿的叶片,点燃着川塬里一代又一代浑蒙的眼睛。因为干旱,一攥手,似乎能听到日子嘎嘣脆响的声音。从很多纪实的文章里不难发现这一带川塬人是怎样流淌着一个水梦的。他们是黄河的儿女,他们却听不到黄河的涛声,他们永远也得不到黄河水的滋润。

不要再怨叹命运,特别站在这片土地上,你会发觉,命运对你是何等的慈祥。

我曾以小说表述过这里,那篇小说叫《寻找开轩》,纯粹的一个中年男人的精神追问。

听说在永昌,有一族古罗马人的后裔,被利箭和长矛一路驱赶,从欧洲到中亚,再到东亚,一直到永昌一个不知名的小村庄才歇下打满血泡的双脚,望一望前无古人后无来者的黄尘大道,他们歇下沾满鲜血的心灵,架起干打垒,圈地为界,放羊,种谷,延续生命,延展根脉。在二十世纪末期有好事者发现了这一族人,他们有卷黄的头发、刮挺的鼻梁和灰褐的眼睛,便因此索证。历史,东西几万里长廊,古今千万年时空,便倏然被逮在了手上。

人类战争史的活化石,就驻歇在永昌干旱的黄尘大道上。

当车轮飞驰而过,我对脚下这片土地熟悉而又陌生,窗外的田野里长满了茂盛的禾苗,孩童正从飘扬着国旗的乡间学校欢歌而出,农耕的川塬里,也偶尔生长着水泥厂、煤矿等工业文明的炊烟。赶着毛驴车围着花头巾的妇人,脸上是翔实的红高粱的颜色。

她们是川塬里的土著,她们爱着脚下的土地。

突然发现,从兰州一路西来,满川塬里绽放着白色的花朵,那是百合花,一种品行高雅的花草。一川又一川,一塬又一塬,满是那令人惊心动魄的百合花,似乎能嗅到那浓浓的粉粉的香味。这是农民们种植的财富梦。他们看着绽放的花朵,花朵就开放在他们的脸上。秋季,花朵下的百合,是走上人们餐桌的佳肴。

从这里走过,就忘记掉赤贫的土地、干旱和饥渴吧,对苦难的清醒就是对理智的严酷;川塬里绽放的花朵,那才是令人记忆的东西。

没有比花朵更美丽的东西,花朵能掩抹泪痕。

三、 武威:遗落的记忆

武威古叫凉州。是河西四郡之一,丝绸之路要冲。汉武大帝为彰显军工而授名。“金张掖”“银武威”,可见武威张掖在千里河西大走廊上的地位。

其实,武威在河西走廊是一座能与敦煌进行文化媲美的古城,只不过敦煌名气太大了,所以武威只好退守在黄尘古道里。 “马踏飞燕”,是武威对中国艺术的杰出贡献。

武威是一个不大的城市,新疆过来的铁路在此发了叉,一边去兰州,一边去宁夏,再加上交割到新疆阿拉山口的312国道这条陆上大动脉,武威还有点交通枢纽的味道。虽然交通枢纽,但并不见繁华,这是河西走廊上所有城市的一个特点,与繁华故意保持着距离。

不大的也不雍容华贵的武威,像一个手持长矛身披铠甲的沙场古斗士。

汽车和火车的轮子都是匆匆而过,我不曾在武威的土地上留下浅浅的脚印;除去一次长途夜班车,我在武威的某个角落洒过一泡热尿。

人的记忆是魔鬼,哪怕只是擦肩而过,你便遭到记忆魔鬼的纠缠。

那是十年前从成都过来的路上,火车上渔汛一样拥挤,我只得改走兰州,从兰州再西上。

在成都上车时,我就发现一双美丽的大眼睛;明亮的没有经过粉饰的大眼睛。一路上,我和大眼睛上了兰州,又从兰州一道改乘汽车。我孤独而流浪的心都几乎蠢蠢欲动了。长途班车在黑暗又寒冷的武威的某个角落停下,我向这个黑暗的角落洒了一泡热尿,上了车,大眼睛却不见了。她下了车,消失在武威寒冷的黑夜里。我仿佛陷进了流沙。

之后再过武威的日子,我都在车玻璃后心怀鬼胎地去搜索。记忆的虚软里那双大眼睛是个可怕的魔鬼。面对魔鬼这样的东西人有各色心态,有的人清楚自己正在走向坟墓,而欲罢不能。我钳制住自己的欲念。隐藏一片树叶最好的方式就是躲进森林。

我作了退守。我把自己扔给了森林。

我从此爱上了一个叫“西凉十度”的啤酒,它是武威产的。爱屋及乌的强盗逻辑在我身上起了作用,我并为它做了张扬的抒情:

有一种液体/武威产的/装在绿玻璃瓶里/像手榴弹。炸就炸吧/我以胃的宽广/和忍耐/让你炸个稀巴烂。我热爱/你这十度的/原子弹。

四、 山丹:飞扬的马鬃

走廊一词,在山丹地界活灵活现。

山丹是河西大走廊上最狭窄的地段,南边的祁连山和北边的龙首山遥遥相望,甚至,祁连山上能看见龙首山上牧羊的长鞭,龙首山上能听清祁连山上缠绵的“花儿”。

越野车在走廊上飞驰,两侧山峰飞速后撤,感觉中不知是车在飞驰还是走廊在移动。这是“不是风动帆动而是心动”的禅语。佛和禅在河西大走廊上随时会灵光闪现。

高速路旁有很多卖山货的村人。他们趁着夏季雨水充沛的时候赶到祁连山或龙首山脚下的草地,捡拾满天星星一样的蘑菇,用芨芨草穿成长串,挂在廊檐下晒干,然后,就等在车辆飞驰的高速路旁。蘑菇里还有牛粪、牧草和阳光的气味,这是河西走廊土地的气息。

山丹最有名的算是军马场了。

那是汉武大帝时代为对抗匈奴铁骑,汉族人在此圈养军马的牧场。

走进山丹的草地,就幻觉出铺天盖地的马蹄和缭乱飞扬的马鬃。这是中国还残留的差不多几个军马场之一。刀枪入库,马放南山。山丹军马在半个世纪以前曾经驰骋过疆场,如今,它们只剩下一个威风凛凛的头衔,四蹄已失去了奔跑的动力,血液里已经退化了战斗的基因。它们像一群忠诚于土地的子民,休养生息于青草湖水的家园。

现代战争已让冷兵器时代的军马下了岗,它仅仅作为一个优良品种得以延续。是的,马蹄已追不上导弹,骑兵也抵挡不住炮兵。若做基因改良,它是否能走进赛马的跑道呢。

历史在不停地辗转反侧。山丹军马,曾经是一个嘹亮疆场的名字,如今嘹亮山丹的名字叫山丹羊羔肉。

五、 张掖:佛光和奶酒飘香的土地

因为充足的阳光和祁连山清冽的雪水,张掖这片土地就很丰足。

无论工业时代还是农业时代,土地都是人类最可靠的温床。在张掖的土地上,除了玉米、大豆、膏粱、小麦还有南国的草本作物水稻。“张掖大米”是个不错的品牌。记得一次和四川农科院的小伙子一路西来,他说他到张掖试培一种新型小麦,他们看中了这块土地的阳光和水,以及短暂的生长期。南国的种子飞越千山和万水来此寻找茁壮的理由,这是张掖土地的诱惑力。

充满诱惑力的土地是具有灵性的,佛光普照是灵性的最高表现。

张掖有个大佛寺,寺里的佛已长睡了成百上千年,但她还没有醒,也许,她根本就没有想醒过来,或者她压根就没有睡着,只是在莲团上盘腿坐累了,想改变个姿势而已。佛的表情总是不可捉摸。站在佛的面前,人最好不要笑。人类一思索,上帝就会发笑,人一学笑,佛就不知该如何表情了。

由于古河西走廊是宗教传递者的通道,所以这一路,到处都有佛的身影。佛,茂盛的生长在千里河西大走廊。

张掖是河西大走廊上最气派的重镇,“金张掖”,一个“金”字,就让张掖有了傲视河西的底气。假若你习惯了城市虚伪的嘴脸,那么张掖就并不富丽动人,她的霓虹,她的装扮,她的身段,都称不上雍容华贵。钟楼已经老了,晨钟暮鼓的音韵已经偃息在历史的尘埃里。一条仿清的古街,飘满烤羊肉的气息和“搓鱼子”“猫耳朵”的叫喊。依然看得出,傲视的张掖还没有形成大开大合的活力。

大走廊上,春风刚至。有了春风,相信花朵还会开放。

开满黄色和白色细碎花朵的土地在张掖城西一百多公里的地方,那里青青的草地上旺盛地生长着一个叫裕固的民族。头上是皑皑雪山和蓝天,身后是高大的森林,脚下是针织的草地,裕固族就把白色的帐篷搭在云朵之上,她们用勤劳双手酿造着生活奶汁的芬芳。这里是中国惟一的一个裕固族休养生息的地方。有一个著名的景点叫马蹄寺,马早不在了,只剩下一只马蹄的印痕。蹄窝里盛满了水,长了几根青草,优美的传说就随几根青草延续下来。

中国的民间文化大都是在传说的舌头上生长下来的。

一个名叫肖复华的激情澎湃的西部作家,曾在裕固族少女嘹亮的唱腔里,用一个下午的时间喝了整整28碗裕固人自己酿造的美酒。作家醉倒在白色的帐篷里和马奶的气息里,他因此获得了今生在此免费喝酒的特权。但作家再也没有去享受过特权,他最后离开了河西大走廊。他说,醉也是需要理由的。

在佛光普照的土地上,理性并非代表智慧,它代表方式。

六、 酒泉:戈壁卫星城

战神霍去病是专为匈奴而生的克星。

千里走廊,千里狼烟,黄尘滚滚的古道上翻飞着大汉铿锵的马蹄。

霍去病的利箭呼啸着大汉坚强的意志,破空而来,穿越千里河西,铁骑匈奴望风北逃。

匈奴有悲歌:“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”

争夺地盘,从来都是你死我活。大汉皇帝从长安城里快马送至御赐的美酒,叫年轻的将军润润冒烟的喉咙。骠骑大将军把御酒倒进了一口水泉,让满身征尘的兄弟们一人取一瓢饮。随之,这泉水里满是琼浆玉液的甘甜,今人叫之为酒泉。

当然也别指望真有那么一泓甘泉,传说往往都只是美丽的云团。

这虽为传说,但也相当美好。

酒泉的土地就比较戈壁化了,戈壁旷野一望无际,再一望还是无际。土地里生长着棉花,玉米和小麦,还有红枣和沙枣,它显然还没有张掖土地的富庶,也没有牧草让马鬃飞扬。

酒泉的名气可能来源于它是戈壁卫星城,它是中国三大卫星发射基地之一。基地里发射卫星、火箭,也发射导弹。军工总是披着神秘的面纱,所以酒泉就因神秘而名声大振。看过李雪健主演的关于新中国第一颗原子弹爆炸的电影吗?那里面具有震撼的力量,打夯的歌声和拨算盘的噼啪脆响,证明着人随时能爆发出超神的能量。

说大了,那是一种民族精神。

在酒泉那滚滚黄沙里,中国人构建了自己巍峨的精神长城。

七、 嘉峪关:长城的故乡

从嘉峪关到山海关,万里长城万里长。

万里长城一度被歌颂为中华民族勤劳智慧的结晶,但我不这样认为。我的认知有点另类。站在嘉峪关长城第一雄关下,我没有起伏跌宕的心潮。我平静地看着长城斑驳的身躯,并趁机在长城的某个角落作了一个狗一样的记号。

秦朝的始皇帝有眼望百川胸纳四海的磅礴气势,却偏偏给自己留下两大人生败笔,这便是修筑长城,把自己圈起来牧放;另一大败笔便是修筑阿房宫,给后人留下那是天下第一大淫窝的感觉。阿房宫被项羽一把大火化成灰烬,青楼老小子杜牧给它做过祭文《阿房宫赋》,还凄凄惨惨的;而石砌土夯的长城呢,火烧不了,就让它呆着去,一呆就是几千年。

它的生命力量是顽固的。

我认为,或者这只能是艺术地认为,在北京那边看长城绝没有在嘉峪关看长城感觉好。长城是什么,可能百分之九十上过长城的人都不知道。嘉峪关的长城是原汁原味的不曾被粉饰的长城。茫茫戈壁,夕阳残照,一条历史的长虫蜿蜒辗转,它倏的一下就抓住你原不打算激动的心。再看看那黄土拌小米汤胶夯的层垒,再摸摸那风霜雨雪留下的岁痕,你一下便回到了几千年前的某个早晨,长城的历史就在一大群人开工的号子声中筑就。

山河。历史。岁月。人类。战争……你尽情放纵思想的野马吧,戈壁无疆。

长城到底没有抵挡住异族南下的宏愿,想以长城为屏并颐养万年的梦想在蒙古族人的弯弓配大刀下土崩瓦解,成吉思汗的铁蹄轻而易举地踏进了中原这块汉人的老祖庙,并横扫中亚,甚至打到了欧洲的地盘。这是一个以雄鹰为图腾的民族。在雄鹰的翅膀下,长城只是一条小蚯蚓。被长城圈养的汉人们失去了方寸,乖乖地把“庄”让给了别人。长城只能圈养出腐朽。而被圈养的属性依然没有改变,并基因一样遗传到今天,行走的双膝一见到长城就发软,就想跪拜。圈养之外的人永远骑着自己思想的战马,他们才是行者无疆。

嘉峪关因长城而堂皇。

长城无语,智者无语。

八、安西:康熙遗梦的地方

安西,现在叫瓜州。

不,安西和瓜州都是古代的名字。从某种字面意义理解,瓜州也并不一定比安西动听。

杜永卫作品:瓜州城雕《向往》

发源于青海省疏勒南山的疏勒河穿越祁连山脉,一路流淌,滋润了玉门,安西,敦煌广袤的土地,听说,在很久以前,它还流淌到了罗布泊。疏勒河过了安西就成了季节河,地图册上是蓝色的虚线。这也是一条疲惫的河流,人口增多,自然破坏,可以预测,它今后只能以一条河床存在。

河流失去了水,就是生命失去了血液。

曾经,清澈的疏勒河水和明亮的日照,使安西瓜别具风味。

安西也是著名的风口,戈壁风在这里坦坦荡荡一览无余地穿行。

走到安西,就走近了佛的圣地。安西的榆林窟和敦煌的莫高窟是姊妹窟,她们遥遥相望,只有一百多公里。榆林窟没有莫高窟的名气大,但走进那被万佛灵光笼罩的峡沟,你会被佛化。“化”是一个比较思想的灵魂的演变过程,也是一个物理过程。这好比突然走进香火缭绕的道观,你的呼吸乃至每一个毛孔里都渗透进了潮湿的仙界气息。也就是说,物理的过程更是让人措手不及。这就是安西榆林窟,又别称的万佛峡。

在安西不说佛,因为莫高窟的原因。

那就在安西一个叫桥湾的地方驻足吧,那里是康熙遗梦的地方。

康熙梦中神游,恍若到了西天乐土,只见一湾清流,两棵怪柳,有白龙缠绕其上。

康熙便命差西寻,终于找到在安西桥湾的地方,于是就从国库里慷慨出白花花的银子,在桥湾处构筑西天行宫。领命的是大将程金山父子,他父子俩满载白银西来,做了一次最大的包工头。程氏父子想,康熙老爷子一辈子也不可能来这兔子不拉屎的地方,就随便修一个鸟行宫吧。于是,中国最早的豆腐渣工程就在程氏父子手下诞生,被节余的大量银子成了他父子俩的回扣。康熙派钦差秘密西行检查行宫,钦差没有接受程氏父子的贿赂,如实禀报了“灾”情。龙颜大怒,程氏父子小命咔嚓。康熙还不解恨,又以程金山的头颅为鼓,以人皮蒙面,做成人皮鼓,借“晨钟暮鼓”之意,以警告后世贪赃枉法者。

这个传说也许经不起推敲,就权当传说吧。

康熙死了几百年,再威严的龙颜都被尘土掩埋了。但人皮鼓还在。

在人皮鼓面前,历史也并不总是脸红心跳。人皮鼓失去了应有的威慑作用。

很多人无不歌颂康熙治贪的威力。我的思想又发了叉,我总是这样。不说程氏父子了,我想说说康熙本人。民脂民膏,他为自己的梦中一乐就慷慨出成百上千万两银子,请问,谁给他这么大的贪权呢。没有谁,他想怎么样就怎么样,因为封建政治体制给他的特权。

普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。

程金山父子活该被埋葬。

其实,还有很多东西都该被埋葬。

只是人们不知道该如何去埋葬。

九、 敦煌:飞天的裙子在飘

想写一点敦煌的什么东西挺难,真的。

虽然,我在敦煌一个叫七里镇的地方窝居了十个年头。十个年头,是一棵柳树都老得变了模样的时间长廊,我居然对脚下这片黄沙飞扬的土地没有透彻的感悟。我是浅薄的,如同一片干枯的叶片;面对“敦煌”之大,我有被压迫的感觉。

所以,我距离着敦煌。

从兰州一路西行,千里河西长廊在敦煌飞天的裙子下挽了一个结。伎乐天,这个唐朝女人在敦煌市中心花园孤独地反弹着琵琶,没有想象中那种飞扬的动感,也没有丝丝乐曲飘出。

现实中的敦煌是瘦瘠弱小的,它没有条件让自己雍容华贵起来,除了风沙还是风沙,黄沙黄沙满天飞谁为我流泪。眼泪与痛苦无关,与同情无关。

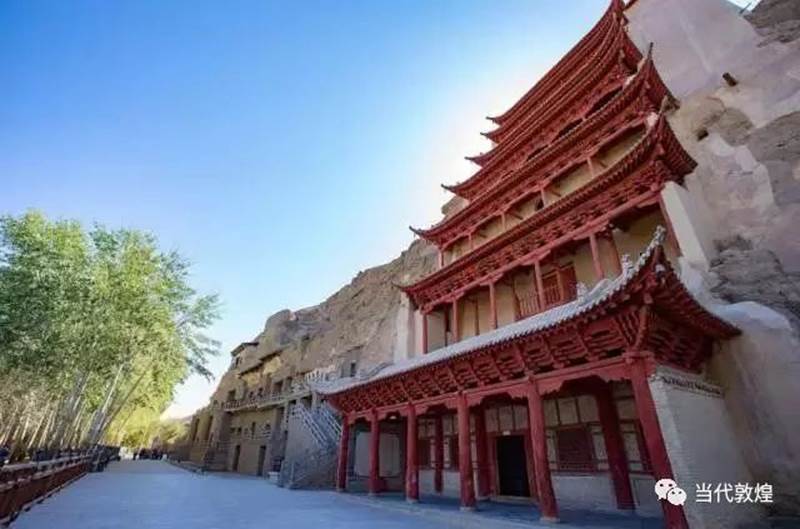

幸好敦煌有莫高窟,有鸣沙山月牙泉,还有阳关玉门关,一些很文化很历史的东西。有了这些被驼铃遗落下来的厚重,敦煌就蓬荜生辉光彩照人。这不是比喻,从那滚滚而来的旅游的脚步声就可以看得出。

在河西大走廊的尽头,敦煌披上了妖娆的外衣。

但这不是本质的敦煌,本质的敦煌在飞天的裙裾之下。

我们走向莫高窟吧,这确实是一个圣地,一个朝圣的地方。中国人是最没有宗教的民族,不要奢望每个人都有宗教般的虔诚,其实宗教也很麻烦,它让一种崇高的自由局限于另一个无宗教的自由。还是没有的好,可以相信谁,也可以砸碎谁。

莫高窟是佛教的圣地,从印度过来,从中亚过来,佛的灵光用很体面的微笑征服了东亚这块土地。佛光歇在三危山的沙岭上,之后,便躲进了砂岩的洞窟里,以纷繁的色彩和各异的形态,讲述着一个个除恶扬善的故事。佛是善良的,小乘佛教拯救自己,大乘佛教普渡众生,也就是说,你趟进了佛界,没有修炼到普渡众生,最起码也可以拯救自己。

阿弥陀佛!苦海无边呀,我们相信谁呢?

佛是宽容的。宽容是人性的最高境界。在莫高窟的旁边,有道观,也有其他精神形态和意识形态,这无所谓,佛并不像其他宗教排他而又恶他。所以,佛是仁慈的宗教,也所以,他被中华民族很善良地接待并忠诚之。

其实,莫高窟也并不只以宗教领袖的面孔出现。也许宗教只是他的第一种属性。它还是艺术的,它被称之为丝绸之路上的艺术大都市。

莫高窟里海纳了绘画,文字,舞蹈,音乐等艺术和历史。每到夏季,敦煌便很热闹,敦煌便成了世界的敦煌,人类的敦煌,而敦煌的子民们反而显小,他们主持不了世界,他们还没有那气吞山河的胸怀。像我,也只有旁观的份,而做不了主人。常书鸿做过主人,张大千也算,段文杰做过主人,还有众多的血液里至今奔突着匈奴血性的敦煌土著,他们是主人。

杜永卫作品:阳关景区石雕《西出阳关》

他们是两种不同身份的主人,前者印于历史,后者隐于土地。

而真正主宰敦煌的是飞天,是歇在洞窟里那些裙裾飞扬的唐朝女人们。

在一个朗月的夜晚,酒后,我上鸣沙山,以裸奔的姿势。我感觉到了一种从未有过的震颤,那是人与自然,身体与大地,思想与宗教,最紧密最甜蜜的一次接触。

为了保留那份至美,我发誓再不上山。

除非,生命能再次飞扬。

(2018年3月再次修订)

作者简介

曹建川 笔名非我,中国作协会员,鲁22高研班学员,现居甘肃敦煌,供职青海油田。现任青海油田作协主席,出席第九次全国作代会。出版有长篇小说《魅惑敦煌》《我以为莲》,长篇散文《在敦煌》,小说集《云朵之上是青藏》散文集《穿越青海长云》。创作有长篇电视连续剧《父亲的高原》。小说多次入选《小说选刊》《小说精选》等,曾获第三届第四届中华铁人文学奖、青海省青年文学奖等十多次省部级文学奖。

封面设计:一田

本期编辑:远 近 水中天

文章校对:苏䶮 王娟

欢迎转发个人朋友圈。

微信公号转载须经当代敦煌授权。

未注明来源转载必究。