书籍资料库

传统考古与科技考古结合的典范——《唐李倕墓考古发掘、保护修复研究报告》

李倕(711 ~ 736年)是唐朝开国皇帝高祖李渊(566 ~ 635年)的第五代孙女,因病卒于唐开元二十四年(736年),当时年仅25 岁,葬于长安东南郊乐游原。1200 多年后的2001年11 月中旬至2002 年1 月,在西安理工大学曲江校区的基本建设考古中,陕西省考古研究院在这里发现了李倕墓葬,并且对其进行了发掘。

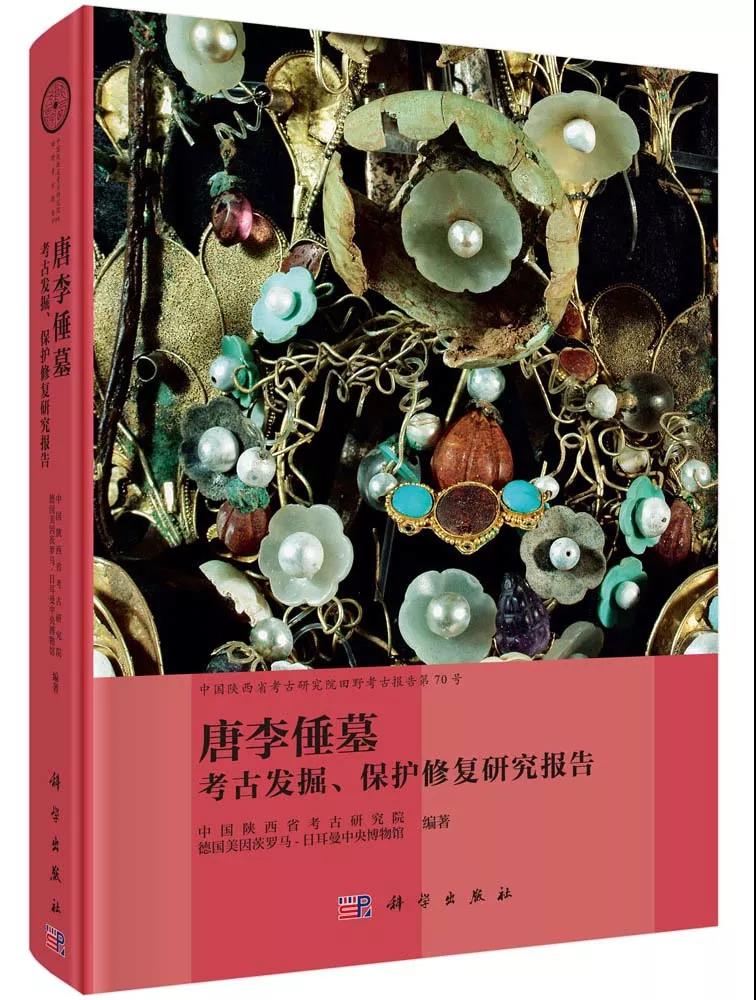

李倕墓葬中发现的砖质朱书墓志对她的身世进行了记述,尽管李倕并无封爵,但其“承富贵之裔”及殷实的家境还是从大量的随葬品中得到了体现,有青铜器、金银器、陶器、瓷器、玉器、漆器、铁器、铅器、象牙制品等,还有装饰华丽的冠饰和佩饰,这些随葬品具有极高的考古学和古代制造工艺研究价值。

修复完成并组装后的李倕冠饰 正面

由于历经千年的机械性挤压和渗入雨水的冲击浸泡,李倕墓的许多随葬品,特别是质量较轻的随葬品,如漆器、冠饰及佩饰等,出土时已经偏离其原始位置。一些物品保存状况较差,如李倕衣物已不复存在,仅在局部见到织物痕迹;由金、银、铜、铁等金属材料和绿松石、红宝石、琥珀、珍珠、玛瑙、贝壳等材料制成的冠饰及佩饰部件发生错位,一些珍珠、贝壳出现了粉化现象。这些因素及发掘工作工期迫切的情况,使得在考古发掘现场直接完整提取冠饰和身体佩饰等文物变得异常困难。在这种情况下,陕西省考古研究院考古队决定对李倕的头冠及身体部分直接采用石膏包整体提取,计划将其拉运至文物修复保护实验室,进行室内再清理。

修复完成并组装后的李倕冠饰 右侧面

受发掘时间和环境影响,对考古遗存进行整体提取的方法很早就被引入中国的考古实践。1936 年,在对殷墟的第13 次发掘中,就曾将重达5 吨、藏有17096 片甲骨、被称作商代档案库的H127 整体搬运到北平处理。中德专家这次对李倕墓的整体打包提取,之所以受到了如此多的关注,我想除了文物本身内含丰富多样这一特点外,这项工作在后期对文物的微观清理和保护复原过程中严格执行科学规范的保护流程,是其最大的成功之处。以李倕冠饰为例,在进入文物修复保护实验室的“室内微型发掘”阶段,专家首先对提取的头冠石膏包进行了X 射线探伤检测,并依此制定了打开石膏包后的修复保护方案。随后的工作包括显微镜下的观察、照相记录、用小型工具逐层清理、对脆弱质材料的加固、痕迹的清理、组件的修复、复原组装,以及对其组合关系的分析等。这是真正意义上的实验室考古,历经两年多细致的实验室工作,这个由500 余件不同材质的构件组成、代表当时最高工艺水平的冠饰得以被修复和复原,这是迄今为止中国唯一得以被完整复原的唐代冠饰,具有极高的学术价值。中国国家文物局对李倕冠饰的成功修复给予了高度评价,将其视为中国古代复杂脆弱质文物保护修复的典范。继2006 年德国波恩“中德文物保护科技合作成果展”之后,2010 年中国国家文物局将这一成果在北京“百工千慧——中国文物保护科学和技术成果展”的醒目位置予以展示,引起了社会各界的高度关注。基于李倕冠饰成功修复的背景和经验,2007 ~ 2009 年李倕佩饰也被中德专家成功修复和复原。

作为一个考古工作者,我不敢对这个修复和复原成果做过多的评价,但这项工作对我们的启示是深刻的。其中,最值得回味的大概是它派生出的考古学研究和阐释方法。记得30 年前,我上林沄先生商周考古课时就曾被告诫,要注意观察遗存之间的关系。林沄先生举了一个石矛头的例子,告诉大家:在考古发掘中,如果发现一个矛头,只顾埋头测量位置、填写标签,是不够的。提取包装前,一定要注意观察它是否有柄的痕迹,能否观察到装柄的方法,柄有多长,其上是否有装饰,等等;否则,许多重要的信息就会因为我们的粗疏而丢失。李倕墓的现场石膏打包提取和“室内微型发掘”或许可以成为对林先生教诲的一种诠释。另外,值得注意的是,这些前期科学精细的工作将以前看似没有联系的东西联结在一起,使得对考古发掘成果的阐释更接近于真实。以前针对大量类似的考古发掘,我们没有条件将更多的精力放在观察处理遗存的关系上,对于发掘出土的各类文物,只能按部就班地进行传统记录,然后小心翼翼地分别提取包装,将本来有联系的东西人为分割。更可悲的是,在后来的研究报告中,认认真真地将这些原本是一体的东西按我们既有的考古报告编写体例,以金、银、铜、铁、蓝宝石、红宝石等分门别类进行描述,使它们的联系再一次受到割裂。试想,如果将几百个零部件构成的李倕的冠饰和佩饰只按材质进行研究和描述,不仅显得繁琐苍白,而且使其重要的科学价值和学术意义黯然失色。

《唐李倕墓——考古发掘、保护修复研究报告》(中文版)即将付之梨枣,这可谓是中德合作十余年磨就的一把剑。多年来,大家默默无闻,以不同的方式,奔向同一个目标,并且在这个过程中各有所获。看看本报告的内容:有发掘者马志军的中国式考古报告,有安娜格雷特·格里克(Annegret Gerick)对李倕冠饰石膏包的清理、修复和复原报告,有斯特凡·里特(StephanRitter)对李倕身体石膏包的前期清理及观察报告,有弗里德里克·莫尔- 道(Friederike Moll-Dau)对李倕身体石膏包的清理、保护及佩饰的复原和纺织品残片分析报告,有黄晓娟对李倕身体佩饰的复原报告,有艾法·里茨(Eva Ritz)对李倕墓出土漆盒的保护修复报告,等等。在中国,迄今为止,除了唐李倕墓外,还没有哪个项目将一个并不算大的墓葬考古发掘工作延续如此长的时间,并且介入这么多的科技手段,也没有哪个项目将考古和文物保护如此好地结合在一起。实际上,这都是广义的考古学研究范畴。将文物保护和考古发掘有机结合,是我们这几年的追求。2010 年10月20 日,中国国家文物局批准设立以陕西省考古研究院为依托单位的考古发掘现场文物保护国家文物局重点科研基地,就是基于我们已经取得的一些成果,希望以此进一步构建多学科结合的平台,处理好考古现场的文物保护问题。我相信,本报告的出版,将对中国考古学的发展起到非常积极的作用。

写到这里,我还想特别重申的是,我们从德国专家那里学到的不仅是理念,他们对待科研严谨认真、锲而不舍的精神更应为大家铭记。(本文由 孙莉、蔡鸿博 摘编自 中国陕西省考古研究院、德国美因茨罗马—日耳曼中央博物馆 编著《唐李倕墓考古发掘、保护修复研究报告》 序一。内容有删节、调整。)