深度阅读

桃面花靥: 中古中国女性面妆研究札记一则

小引:作者通过对梅花妆的个案式研究,考证文献材料,进一步厘清花钿的概念,揭示中古中国女性面妆的灿烂生动。并对围绕着美丽花钿的或美丽或诡异的传说进行文本分析,以此来管窥有唐一代女性妆容与“身体”观念的纽结、女性意识的自觉,以及男性叙事者的立场等问题。本文发现一个惊人的秘密:在中古中国人的潜意识里,美丽的面妆竟然和女性身体伤害的观念粘连胶着!

晓日穿隙明,开帷理妆点。

傅粉贵重重,施朱怜冉冉。

柔鬟背额垂,丛鬓随钗敛。

凝翠晕蛾眉,轻红拂花脸。

满头行小梳,当面施圆靥。

最恨落花时,妆成独披掩。

——元稹《恨妆成》

“薄妆桃脸,满面纵横花靥!”[1]除了唐五代,还有哪个朝代的女人敢如此张扬?[2]

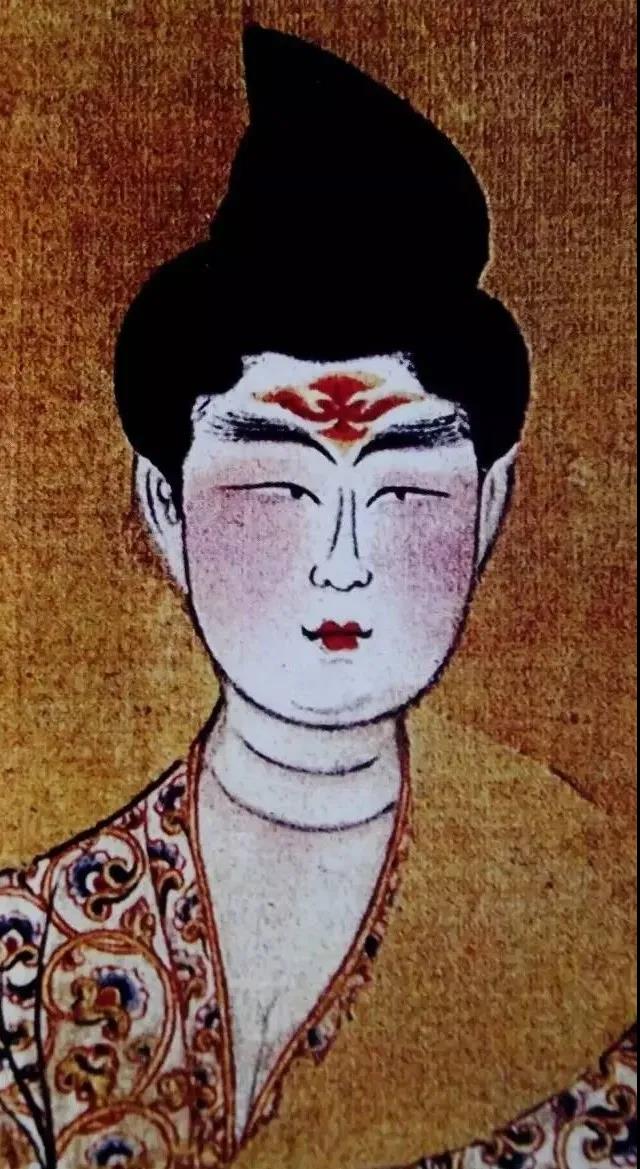

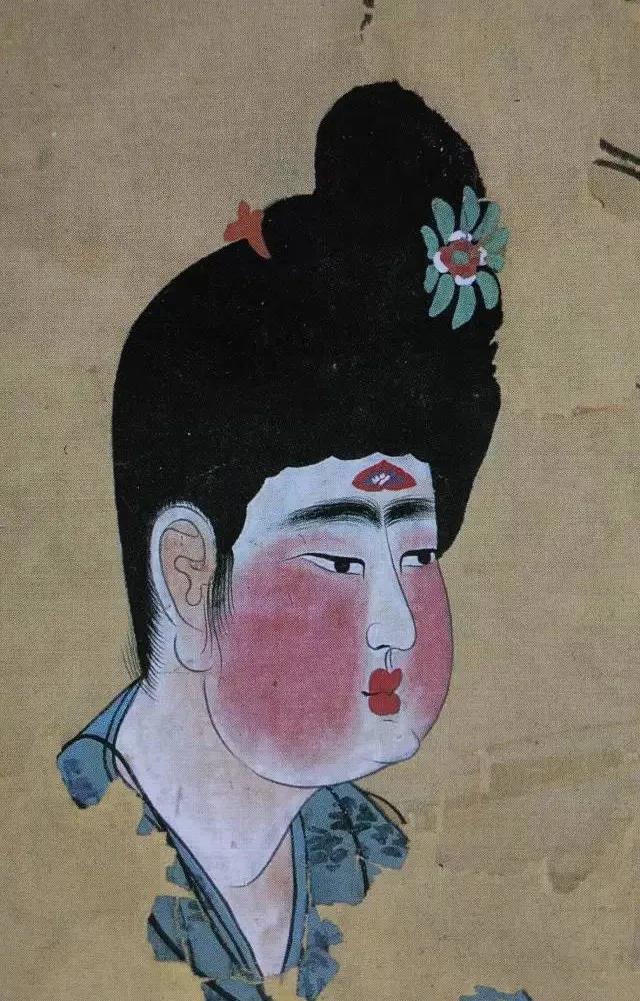

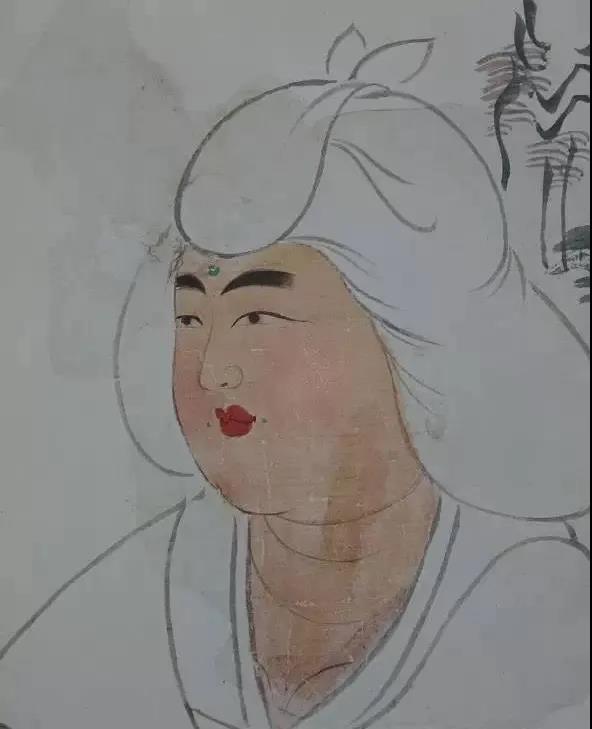

纵向比较,历代女性面妆中尤以唐代女性的面妆最为焕烂精彩。初盛唐时期女性面妆的程序一般为:傅铅粉、抹胭脂、画黛眉、贴花钿、点面靥、描斜红、涂唇脂等。其中以花钿最为引人注目。

纵览中国古代女子形象,则有唐一代妇人至为雍容华贵,虽葳蕤绽放,却绝无失优雅典丽。从留存至今的文献,尤其是更为直观的图像材料来看,恐均如此。除了她们由内而外散发出的自信雍容之气质外,唐朝女子的这种形象在相当程度上概由其服饰妆容来塑造,其中面妆起了极大的作用。我们熟知,当今女孩儿在面部肌肤基础护理之上,颇有再作彩妆者。不知诸君可曾注意中国历代女子化妆史上,“彩妆”之高潮当在有唐一代?正所谓“薄妆桃脸,满面纵横花靥!”唐朝女子“彩妆”之丰富浓烈,其他朝代概无出其右者。

关于唐代女性化妆的研究,孙机先生《唐代妇女的服装与化妆》一文,颇开荜路蓝缕之功。[3]与历代女子相比,唐代女性面妆中最具特色者,除“翠眉与晕眉”之外,孙机先生还论及了额黄、花钿、妆靥与斜红共四种。本文仅及花钿之梅花妆,拟试析之,并由此观及有唐一代女性妆容与“身体伤害”在观念上的粘连与纽结、女性意识的自觉,以及“胡”汉关系与中西交通等问题。

一、何为花钿?

“西子去时遗笑靥,谢娥行处落花钿”。[4]美人已杳,笑靥尚存,颇值玩味;而美丽的花钿委落一地的情景,不知诸君作何想象?[5]

花钿,在唐人文集和诗集中,多称花子或媚子。即女性在眉心处或粘贴或描画各种图案。[6]花钿的材质有金箔、纸、鱼腮骨、鲥鳞、茶油花饼等多种,其色有红、绿、黄等。此点孙机先生已经明言。[7]从文献和视觉材料来看,花钿所帖或画的图案或为圆形等几何形,或为花、鹤、蝶、星、月等自然物形,或者在实物之上再行描绘。其中在蜻蜓翅翼上画折枝花者尤为精致鲜活。[8]

关于花钿,前贤已有相当充分的研究,笔者仅补充一点。[9]即,对于唐人来说,花钿与额黄时有混用。花钿也有称作“额黄”的例子。如唐人李商隐诗中咏道,“寿阳公主嫁时妆,八字宫眉捧额黄。”[10]则梅花妆的始作俑者南朝宋寿阳公主初嫁之日,面部妆容最为惹眼处便是她的八字宫眉和额黄。寿阳公主以创“梅花妆”闻名,因此梅花妆又称寿阳妆,此处“额黄”当为“梅花妆”。那么,从李商隐的这句诗中,我们可知,公主以梅形花钿饰于眉心,且这种花钿被称为“额黄”。在这则广为流传的传说中,因冬日蜡梅落于眉心,梅痕洗濯不去而形成清丽的“梅花妆”,其形自为梅花,而色当为黄,因此被称为“额黄”亦是合情合理之事吧。只是唐时李商隐仍作此称,说明唐人对于“花子”和“额黄”,时有混称,其区别也并非泾渭分明。梁简文帝诗曰,“同安鬟里拨,异作额间黄。”[11]今之研究者多认为其是额黄,但笔者认为,此处的“额间黄”是否真是以黄粉饰额的额黄,尚待商榷。世人熟知《木兰辞》中的那位女英雄花木兰,她在代父从军,脱下戎装之后“当窗理云鬓,对镜贴花黄”。[12]则木兰所贴之“花黄”恐亦类似“梅花妆”,与李商隐诗中所咏“额黄”当为同一物。

二、“梅花妆”的美丽传说,确乎?

梅花妆为花钿之一种。笔者认为其在各类花钿之中最为引人注目。这不仅是因为有寿阳的传说,更因为它甚至可以成为我们窥视中古中国女性妆容与“身体”观念的纽结、女性意识的自觉,以及“胡”汉关系等问题之一管。因此,“梅花妆”值得进一步申辨。

唐人段成式谓,“今妇人面饰用花子,起自昭容上官氏所制,以掩點迹。”[13]另,唐人宇文士及谓“今妇人面饰花子,起自唐上官昭容所制,以掩黥迹也。”[14] 并概述其由来与流传:“隋文宫中贴五色花子,则前此已有其制矣,乃仿于宋寿阳公主梅花落面事也。宋淳化间,京师妇女竞剪黑光纸团靥,又装镂鱼腮骨,号鱼媚子,以饰面,皆花子之类耳。”[15]因此唐人已将花钿的起源归于寿阳之创梅花妆。

后世诗文中有不少关于“梅花妆”或“梅妆”的歌咏。如唐人《饰梅花妆》诗曰,“初七人日又立春,梅花点额颜色新。此身若在含章殿,疑是寿阳宫里人。”五代前蜀诗人牛峤《红蔷薇》:“若缀寿阳公主额,六宫争肯学梅妆。” 均将梅花妆的肇创者指向南朝宋时寿阳公主。

关于此事,《太平御览·时序部》引《杂五行书》有详尽的记述:“宋武帝女寿阳公主人日卧于含章殿檐下,梅花落公主额上,成五出花,拂之不去。皇后留之,看得几时,经三日,洗之乃落。宫女奇其异,竟效之,今梅花妆是也。”[16]

寿阳公主为南朝宋时人,而梁简文帝萧纲以及木兰与她生活的年代颇为接近。[17]寿阳创“梅花妆”一事之真伪已无可考,今日之研究者多半将其视为无稽之谈。笔者亦认为其大有作为传说的可能,但是同时也认为或者万一原为事实,只是时至今日,真的无可稽核。这或许就是史料的空白处留给后人想象的空间吧。但是,有一点我们尚可确定,南朝梁之前,在金戈铁马大背景之下的北方,亦不乏温柔的颜色,贴花钿早已是女孩们惯用的妆扮手法之一了。只是我们今日所能见到的视觉材料中,最为常见的已经是唐朝了。

三、围绕“花子”的诡异传说:面妆与女性身体创伤的纽结

笔者在整理唐人面妆的文献材料时发现一个十分有趣的现象:关于面妆,有着极为丰富多彩的传说。在这些传说的叙事中,花钿、晓霞妆、面靥等均与女性的身体创伤纠结在一起。

唐人传奇《续玄怪录》卷四之“定婚店”篇记录:“杜陵韦固……元和二年,将游清河,旅次宋城南店”,历奇遇,“斜月尚明,有老人倚布囊坐于阶上,向月检书……掌……天下之婚牍耳。”韦固于是向“月老”询问自己婚姻之事,老人谓其妻为“此店北卖菜陈婆女耳。”次日韦固入于菜市,目睹“有眇妪,抱三岁女来,弊陋亦甚。”于是心生厌恶,吩咐其奴以“一小刀子”刺杀彼女,却因闹市人众未及其性命,“才中眉间。”事过境迁,十四年后,“(韦固)以父荫参相州军。刺史王泰……因妻其女,可年十六七,容色华丽。固称惬之极。然其眉间常帖一花子,虽沐浴间处,未尝暂去。”韦固自然心生好奇,暗觉蹊跷,“因逼问之。妻潸然曰:‘妾郡守之犹子也,非其女也。畴昔父曾宰宋城,终其官时,妾在襁褓,母兄次没,唯一庄在宋城南,与乳母陈氏居……三岁时,抱行市中,为狂贼所刺,刀痕尚在,故以花子覆之’。”[18]

唐人观念中,人有宿命,不可逃脱。元和年间的韦庄以貌取人,不欲陷入命中注定的姻缘,终无法逃脱,唯有叹服命运的安排,不过最终仍是一皆大欢喜的happy ending。“乃曰:‘奇也!命也!’因尽言之,相敬愈极。”此处,作为女人脸上美丽的风景,花钿成为男人道德甚至信仰劝谕的象征。

同为唐传奇的《酉阳杂俎》记载,“大历以前,士大夫妻多妬悍者,婢妾小不如意者,辙印面,故有月點、钱點。”[19]唐朝多悍妇,虽是女性地位较高的一个表征,但“妒妇”们有时所用手段亦极其残忍,丈夫自是不容侵犯,于是在和其他女人的情感冲突中,将竞争者“黥面”是其常用的手段。同书另载:“房孺复妻崔氏,性忌,左右婢不得浓妆高髻,月给胭脂一豆、粉一钱。有一婢新买,妆稍佳,崔怒谓曰:‘汝好妆耶?我为汝妆。’乃令刻其眉,以青填之,烧锁梁,灼其两眼角,皮随手焦卷,以朱傅之。及痂脱,瘢如妆焉。”[20]在这里,花子或视如花子形的瘢痕则成为控诉庭院中的“妒妇”或朝堂之上女性至尊的载体。[21]

另外,关于晓霞妆、丹脂面靥等妆式的传说,大多与此类同。这些围绕着“花子”等的诡异传说,充盈着血泪与曲折,述说着面妆与中古女人身体创伤的粘连与纽结。

我们当然可以将这些传说视为后人附会之作,观者或可视为无稽之谈。但是,其虽非史实,却可视为传说之类,我们是否可从中看出一部“口述史”形成的历史呢?口述史的生成,及其作为时尚养成过程中的秘器与利器,晋人王嘉已敏感地体验到此种口述历史的力量,即所谓“妖惑相动,遂成淫俗”。

今年七月以来电视上正在热播《中国好声音》的节目,可谓万人空巷,是极为成功的大众传播的例子。究其原因,除了歌唱让歌声做主,让“理性”的国人重拾机会流淌感性真诚的热泪,甚至赋予信仰缺失之国民仪式感之外,节目本身策划的各个环节也极为讲究。其中,善于编织动人心弦的故事,显得极为重要,因此荧屏内外处处闪耀着动人的细节和感性真诚的泪光。这或许是节目在短期内迅速传播的重要原因之一。时尚的传播,亦无二致。唐代女子大爱的梅花妆、丹脂面靥、晓霞妆等,能成为一时之风尚,无不凭借“口述史”的力量。

(文稿初成之时,幸蒙普林斯顿大学方闻教授、芝加哥大学巫鸿教授、中国社科院文学所扬之水研究员等诸位先生的鼓励与指正,特申谢忱!)

[1](五代)欧阳炯《女冠子》,《全唐诗》卷八九六,北京:中华书局,1960年,第10127页。

[2]五代时女子的盛妆可视为有唐一代的流风遗韵。

[3]孙机《唐代妇女的服装与化妆》,《文物》1984年第4期,后收入《中国古舆服论丛》,北京:文物出版社,2001年,第178-203页。此据《古舆服论丛》。

[4](唐)韦庄《叹落花》,(清)彭定求等编《全唐诗》第695卷,北京:中华书局,1960年,第7997页。

[5]读者或可纵情想象,之后或可参阅孟晖的《花落知多少:附:遗落的笑靥》,该文对此有瑰丽详尽的铺陈。详下。

[6]花钿也有簪于发髻上者。本文仅及面妆中的花钿。

[7]孙机《唐代妇女的服装与化妆》,《唐代妇女的服装与化妆》,《中国古舆服论丛》,第190页。另,唐人诗集中也颇多称“媚子”者。

[8]宋人陶谷在《清异录》上说:“后唐宫人或网获蜻蜓,爱其翠薄,遂以描金笔涂翅,作小折枝花子。”治花鸟画史者言及绘画媒材时,是否应在绢本、纸本、墙壁之外,再加上蜻蜓翅翼呢?

[9]如前揭孙机先生的《唐代妇女的服装与化妆》。另有孟晖的《花落知多少:附:遗落的笑靥》、《张生的礼物》可供参阅,收入氏著《潘金莲的发型》,南京:江苏人发出版社,2005年,第9-36页。此点蒙巫鸿先生提醒,特致谢忱!

[10](唐)李商隐《无题》,《全唐诗》。

[11](梁)萧纲《戏赠丽人》,收入逯立钦辑校《先秦汉魏晋南北朝诗》,北京:中华书局,1983年,第1939页。

[12](宋)郭茂倩编《乐府诗集》,北京:中华书局,1979年,第374-375页。

[13](唐)段成式《酉阳杂俎》,方南生点校,北京:中华书局,1981年,第79页。笔者认为,此处“點”应为“黥”之误。

[14](明)陶宗仪纂:《说郛》第77卷,《说郛三种》影印清顺治三年宛委山堂刊行本,上海:上海古籍出版社1988年,第3600页。又见(唐)宇文士及《妆台记》,辑入(明)《绿窗女史》。但笔者阅其中有关于宋淳化间女子面贴“鱼媚子”之记载,因此若《妆台记》果真为唐宇文氏所撰,那么流传至明,其间必有为后人所补者。

[15]同上注。

[16](宋)李昉等撰《太平御览》卷二九,北京:中华书局影印本,1960年,第140页。另:同书卷九七O“果部七·梅”记载与此同,稍略:“《宋书》曰:武帝女寿阳公主人日卧于含章殿檐下,梅花落公主额上,成五出之花,拂之不去。皇后留之。自后有梅花妆,后人多效之”。同书第4299页。

[17]《木兰辞》为北朝民歌,收入“梁鼓角横吹曲”。在音乐史上,此乐部实为十六国、北朝的地方民歌。“横吹曲”原为在马背上演奏的一种军乐,因其乐器有鼓与角,因此称为“鼓角横吹曲”。北朝民歌太半为北魏以降的作品,后传入南方,齐、梁以后常于宫中演绎,并由有梁一代的乐府记录存留。中华书局版有注“《诗纪》卷九六题注有‘《古文苑》作唐人《木兰诗》’句。”(宋)郭茂倩编《乐府诗集》,北京:中华书局,1979年,第375页。明人冯惟讷将之视为唐人作品。笔者以为,此诗或为唐人作品,但其原型实早已有之。

[18](唐)牛僧孺李复言《玄怪录续玄怪录》,程毅中点校,北京:中华书局,1982年,第179-181页。

[19](唐)段成式《酉阳杂俎》,方南生点校,北京:中华书局,1981年,第79页。“妬”同“妒”。“月點、钱點”,齐鲁书社版作“月黥、钱黥”,笔者赞同后者的判断。参见(唐)段成式著,杜聪校点,《酉阳杂俎》,济南:齐鲁书社,2007年,第53页。

[20](唐)段成式《酉阳杂俎》,方南生点校,北京:中华书局,1981年,第78页。

[21]如上文所述关于武则天为惩罚上官婉儿而将之黥面的传说。