深度阅读

学术 | 张总:中国早期佛教造像

本文探讨的范围,是从东汉末年到三国西晋时期佛教雕塑艺术的发展情况。因为这个阶段的造像呈现出相当多的共同性,具备早期佛像的特征,与此后的佛像有较明显的区别。从现在掌握的实际材料来看,这个阶段的佛像雕塑形式几乎都是浮雕,而且,这些造像基本上不是受到崇拜的偶像而是装饰纹样。至十六国东晋,北方石窟寺兴起,寺庙中铜石偶像也涌现,造像脱离了早期的特征。因此,将近年刊布的早期造像材料集中起来讨论,阐明其特征,实有必要。

一

佛教于公元前一世纪首先进入西域即新疆地区,两汉之际输入中国内地。洛阳、楚王英的辖地和被徙之地(今江苏、安徽、河南、山东交界处和丹阳)及交州(今两广一带)都有佛法浸染。东汉末年,恒灵帝世,佛教信仰稍盛,佛教美术的实物遗存已在各地发现。

据文献记载,楚王刘英“晚节更喜黄老,学为浮屠斋戒祭祀”(《后汉书·卷42》)。“汉自楚英始盛斋戒之祀,桓帝又修华盖之饰”(《后汉书·西域传》)。恒帝于延熹九年(166)在洛阳濯龙宫“设华盖祠浮图、老子”[1](《后汉书·恒帝记》),“桓帝好神,数祠浮屠老子,百姓稍有奉者,其后转盛”(《后汉书·西域传》),“孝桓帝世又以金银作佛形像”(《历代三宝记》)。

东汉名存实亡之际。正史上第一次出现供奉金铜佛像和修塔建寺的纪载。丹阳人笮融于献帝初平四年(193)任下邳相,督三郡漕运。他“大起浮图祠,以铜为人,黄金涂身,衣以锦采,垂铜盘九重,下为重楼阁道,可容三千余人,悉课读佛经”。(《三国志·吴志·刘繇传》)。这已明确指出此时已崇拜披锦缎衣的鎏金铜佛像。现在无从知道佛像特征,但是垂九重铜盘、周绕阁道的多层塔庙,倒是结合了印度塔刹和中国建筑的特点[2]。

从现在的考古材料来看,即有受佛教影响的画像石等各种作品,也有真正的佛像。兹分列如下:

(一)四川乐山麻壕崖墓的享堂顾枋上有高浮雕佛像,高37公分,厚37公分。高肉髻,绕头有圆形项光,身披通肩袈裟。结跏趺坐。右手施无畏印。左手执袍角。手法为平面凸起的阳刻,上体刀法很深,露出的手和下体衣纹都用阴线。附近风格相同的崖墓中有顺帝永和(136—141),恒帝延熹(158—167)纪年铭刻。此墓是大约同期的产物,但较晚近的考古报告却认为此崖墓是蜀汉时期的年代,即晚于汉代了 。

(二)四川乐山柿子湾崖墓,二尊佛像与上述相似,但风化严重。

(三)四川彭山县汉代崖墓出土灰陶摇钱树座,通高21.3公分。座上塑佛像。头上肉髻,刻阴线纵纹,右手施无畏印,左手执袍角,趺坐。着通肩袈裟,阴线衣褶,线条分明。旁立二侍者。右胁侍穿交领衣,手持物。左胁侍右手举起。座下塑双龙啣璧。

另外,四川西昌邛海汉砖室墓的卷拱砖上,有朱书梵文佛号。据说四川芦山亦出汉魏佛像[3]

与佛教密切相关的美术遗迹有:

(一)山东沂南汉墓线刻项光童子像。在墓中室八角柱南面和北面上端,各刻一童子,绕头有项光。

(二)山东滕县曾出土六牙白象画像石。此件东汉画像石残块上有两只像的正侧面,两象皆露出右边的三只牙,象身着鞍具,上有人物,前有一兽与辟邪导引。六牙白象只见于佛教典籍,这个画面可能与“行像”有关。

(三)内蒙和林格尔汉代壁画墓中有《猞猁图》。画面上绘一盘子,其中有珠子状的舍利子[4]。

(四)新疆尼雅汉末墓葬出土的腊染兰色棉布人物形像。是为供养人或供养菩萨。在方框内印一完整的半身女像,身后有项光、背光。脸型丰圆,胸裸佩璎珞,双手捧满盛葡萄的容器。旁有龙纹图案。反映出于阗当时定有佛画流行,但现在的看法更倾向认为题材为丰饶女神。尼雅遗址还有东汉三国时的土坯佛塔(僧侣坟墓)遗存[5]。

江苏连云港孔望山摩崖造像中有佛教题材,关于其时代尚在讨论之中,大约可以比定为东汉晚期[6]。

二

三国西晋时期,佛教初步流传并开始扎根发展。支谦、康僧会等僧人开始译经。统治者中魏明帝曾大起浮屠(《魏书·释老志》。陈思王曹植创作梵呗。吴孙权支持建寺,但都未给佛教很高地位。

据载,名僧康僧会从交趾到吴传教,于赤乌十年(247)在建业立建初寺,设像行道。支谦也避乱入吴。至西晋,洛阳已有白马寺、东牛寺、菩萨寺等十余所寺庙。长安也有寺庙图像[7]。

从实际考古材料看,三国时出现了有年代证据的鎏金铜像和陶瓷佛像。佛教造像特别集中在陶瓷谷仓罐和铜镜图纹上,而且都分布在吴境之地。其它仅有零星材料。兹列举如下:

(一)鎏金铜菩萨饰片出土于武昌(古沙羡)莲溪寺东吴墓。墓中有永安五年(262)铅地券。饰片状若杏叶,高5.05公分。正面有透雕加线刻的菩萨像。像顶有宝冠、项有圆光,裸上身、佩项圈、披飘带,下系裙。右手抬起。立于覆莲台上,莲台两旁又各有一朵莲花。墓主人是校尉彭卢。此件用途应为腰带之饰,或为马具之一种饰片。史载笮融奉金铜佛,但这件作品是现存造像纪年证据最早者,值得重视[8]。

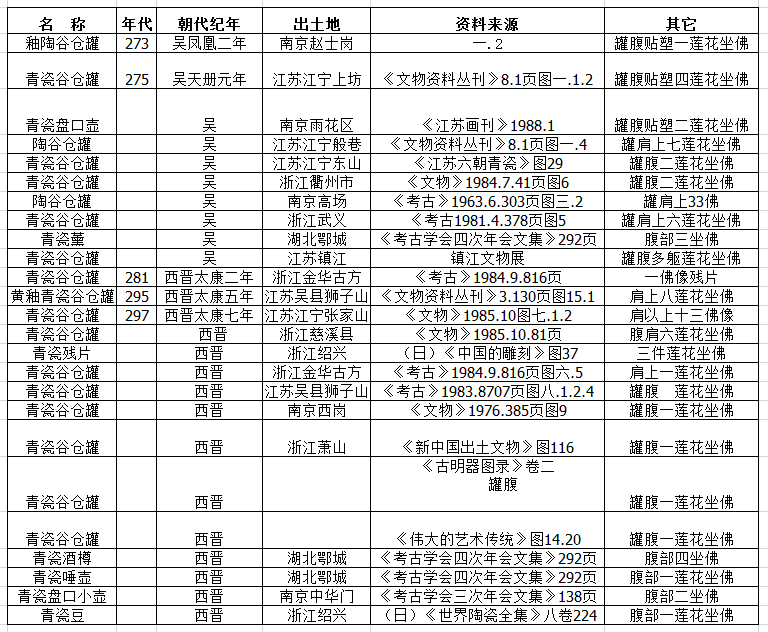

(二)陶瓷佛像多数都位于明器谷仓罐上,也见于香薰、酒樽、盘口壶等器皿上。谷仓罐由汉代五联罐发展而来,三国至西晋在长江中下游十分流行。罐上部有五联罐的残存之迹,又发展出小鸟啄谷和楼阁门阙的庄园。罐上常饰有佛像。

(请参阅附表一)

陶瓷佛像表

点击可放大

陶瓷佛像的材料有红陶、青瓷。以佛像青瓷谷仓罐居多。表中标明年代者均为所出墓中有纪年砖或铅地券。其中吴凤凰二年墓的陶谷仓罐是纪年最早者,而江宁殷巷79号墓和南京高场一号墓出土的陶谷仓罐年代似应更早。除谷仓外还有薰、壶、豆、酒樽等各种日用器。造像尺寸都很小,可分为二个类型。

鄂城寒溪公路出土画文带佛兽镜

(1)模印而成,贴塑于罐和各种器皿的腹部。

(2)堆塑或模制,置于罐的肩部以上或楼阁门阙中。

也有几件作品是腹部贴塑和肩上楼阁中兼而有之。模印贴塑的莲花坐佛是陶瓷佛像中数量最多的典型作品。其造型为圆形项光,肉髻,通肩袈裟有垂中的平行衣纹,禅定趺坐,两袖相接而不露手。下有覆莲座,两侧间有龙首。像常与朱雀、铺首等相间。也有数尊佛像相联贴塑,如镇江出土罐。堆塑佛像多有项光背光。禅定趺坐,也有趺坐合掌的姿态。

(三)佛像铜镜约始于三国吴中期前。盛于吴中后期至西晋、东晋时佛像纹已退化。佛像也见于两种类型铜镜,即画文带佛镜和佛像夔(八)凤镜。

(请参阅附表二、表三)

画文带佛兽镜

点击可放大

佛像八凤镜表

点击可放大

佛像八凤镜还有两件变形退化作品,浙江金华和江西南昌各出土一件[10]。

画文带佛兽镜源于画文带神兽镜,镜缘有棱形和半圆凸起的纹饰带,镜心主纹佛像和神兽是精美的浮雕。

鄂城镜有一组佛像。一立一坐,坐像趺坐仰莲上,立像在侧手持莲枝。和县镜上的佛像基本相似两镜镜纹都是四神四兽式。日本所藏的数件均为求心式镜纹。佛像均四组。两组二尊像,两组三尊像。两尊像一坐一立,坐像趺坐于垂莲或狮首座,右手施无畏印,头部有莲花纹项光,似戴冠。立像立仰莲上,无项光有冠式髻,左手持莲枝。三尊像居中立像头施双髻,有圆项光,立仰莲上,右侧坐像正面坐莲花狮首座上,左侧坐像一为俯首向下,一为翘首向上,无项光。冈山和千叶县出土镜三尊像中有半跏思惟,二尊像脚下无莲。

佛像夔凤镜是夔凤镜的一种。镜的主纹为四对凤鸟。又称八凤镜。佛像多位于柿蒂纽座的四瓣纹中。其铸造特点为平面减地的手法。是剪影式效果,能拓印出清晰的图纹且有剪纸韵味。

鄂城钢厂出土佛像八纹镜

佛像八凤镜的镜纹之间呈现出复杂微妙的对应变化关系。现知的十几件作品可分为四组。

浙江省武义县出土镜有对称构成的飞天。相对的两瓣柿蒂纹中各是一躯飞天像。像肩绕帔帛扬起,其体态横斜,双腿衣裙飘飘。有项光(一侧),镜缘连弧纹中也有飞天。湖北征集的镜中仅一瓣柿蒂纹中有像,束髻,两手扬起,肩绕帔帛,双腿衣裙飘起,身下一朵覆莲。形象与武义镜飞天十分接近,只是体形略清瘦。无项光而有莲花。而美国波士顿藏镜与福格(现塞克勒)博物馆藏镜图纹一致,都是仅一瓣柿蒂纹中有像,像为三尊,都有项光,坐佛居中,二立侍呈向上飞升状,镜缘连弧纹中有飞天形象。杭州市出土镜造像也在一瓣纹中,却似二佛并立,镜缘也有飞天。

南京出土镜仅在镜缘连弧纹有二飞天形象,一正一侧。而鄂城西山出土镜与南京镜图纹完全一致,很可能是同范镜。柏林藏镜和鄂城4009:2号墓出土镜,也都是镜缘有飞天形象。柏林镜是三个连弧纹中有像,而鄂城镜则是外缘有二飞天。

鄂城钢厂4037号墓出土镜与东京国立博物馆藏镜图纹完全一致。都是三瓣柿蒂纹中置一莲花坐佛,有肉髻项光,上为华盖下有莲座,另一瓣内是半跏思惟三尊像,思惟居中坐莲花上,后有一侍持曲柄华盖,前有一跪拜者。湖南长沙出土镜,其图纹是对称构成,两两是半跏思惟三尊像,两两是莲花坐佛三尊像。长沙镜和鄂城镜都是这类作品中最为精美者。

浙江金华西晋墓和江西南昌东晋墓出的二件变形佛像夔凤镜,图纹显然是从佛像夔凤镜脱胎而来,但已大大退化变形,可以说明这类作品演化轨迹。

有趣的是,前三组镜中都有两镜图纹一致。即波士顿藏镜与福格藏镜;南京镜与鄂城西山镜;鄂城4037号墓镜与东京藏镜;组中另外几镜图纹都有变化和发展,不同组的镜纹也有相互渗透和影响。总之,这些佛教形象在镜纹中有丰富变化,有的是两两相对成对称之美,有的是三坐像一半跏,或三瓣中瑞兽,一瓣中有坐像或立像,成匀齐平衡之势。也有是镜缘上置飞天,不论哪种处理,工匠都善于发展变化,形成很好的装饰意匠,体现出统一变化的形式美法则。

(四)其它零星材料

(1)新疆洛浦县阿克斯比尔古城遗址,发现一件绿釉莲座人形陶残片。红色陶胎,盖纽有一人自莲花中出,又似坐于莲花中心。其时代在汉晋之间[12]。

(2)新疆若羌县米兰佛寺遗址有大型泥塑佛像残块及壁画,据现场梵文贝时书推定是四世纪以前的作品。寺址一层围周有高122公分、宽61公分的佛龛一列,龛内有等身大的残塑数身,与佛龛相对的外墙走廊,排列着六身趺坐大佛,佛头高91公分,均毁落地面[13]。

(3)陈万里捐献,现藏故宫的一件西晋小型陶佛像。

(4)江苏盱眙县晋墓砖刻上有项光仙佛和飞天形象[14]。

这个阶段,新疆地区的遗迹表明已有很大的圆雕佛像。而魏地虽说纪载明帝曾大起浮屠(《魏书·释老志》),但魏初是严格限制各种祭祀的。民间虽有佛法,僧众只是剪除头发,没有禀归受戒。嘉禾二年(250)昙柯迦罗至洛阳译出戒律后,朱士行是褐磨受戒的第一个汉人。魏地造像仅见的纪载只有黄初元年(220)孙二娘等造像记一条(《平津读碑记续三》)[15]。至晋初泰始二年(266)有侍中荀勗造佛菩萨金像十二身的纪载(《佛祖统记》卷36)。晋永嘉年间洛阳有佛寺四十二所(《洛阳伽兰记》序)。长安也是“寺庙图像虽崇京邑”(《高僧传》卷一)。

吴镜的情况更有独特之处。史载康僧会于吴赤乌十年(247)从交趾到建业,在茅屋“设像行道”见吴主建建初寺。是江南第一佛寺。康僧会并携来佛画,吴画家曹不兴曾加以模写,西晋卫协也师曹不兴,作七佛图。但据武昌县志,公元220年武昌已建佛寺昌乐院。鄂城等地的佛像铜镜也表明,维祗难等天竺僧于黄武三年(224)从南来武昌译《法句经》不至虚妄。浙江武义佛像铜镜和武昌金铜菩萨饰片都很可能制于三世纪中期前。这都说明佛像作为装饰纹样进入吴地,并不晚于康僧会来吴设像传教。

三国西晋时造像最大的特点表现在陶瓷铜镜佛像上。随着近年考古材料的刊布与研究,对此的认识已大大深化。出土情况证明谷仓和铜镜的分布与时代是基本吻合的。它们都出在长江中下游吴的辖境。武昌(鄂城)和江浙最集中,陶瓷作品出土地有江苏南京、江宁、吴县、镇江,浙江武义、衢州、金华、萧山、慈溪、绍兴,湖北鄂城,铜镜出土地有江苏南京、浙江武义、杭州、金华,湖北鄂城、湖南长沙、安徽和县、江西南昌等。现知佛像铜镜最早应制于三世纪中期前,谷仓最早的纪年墓是吴凤凰二年(273),其制作当然会还早一些。陶瓷佛像西晋的作品更多,似比佛像铜镜流行时间滞后一些。浙江金华古方25、30号墓同出的佛像谷仓罐和变形佛像夔凤镜就能证明这一点。

吴地佛像多是浮雕,上及汉末四川造像也是如此。不论陶瓷还是铜镜,以莲花座的趺坐佛像最多,题材已有佛像、菩萨像、半跏思惟和飞天,特别值得注意的是其组合关系,如半跏思惟像居中,后有持曲柄华盖者,前有跪拜者;或一立佛二坐胁侍等等都很独特。从东晋十六国后,造像勃兴,石窟兴起,戴逵、道安、竺道邻都造像以供礼拜,这种未受崇拜且与中国传统神仙一起装饰器物的陶瓷铜镜佛像就退化消失了。它们造型上独特的组合形象特点再也没有出现。

以彩陶为代表的农业文化的第二波西向扩展,开始于约3000BC马家窑文化马家窑类型形成以后。大体仍分南北道,其中南道又可分两条支线。

三

上面叙述了早期佛教造像的情况,现在作简要归纳。

现知最早的印度佛像是迦腻色伽王时期(78—120)铸币。汉代未年中国四川和各地的佛像和有关遗迹,距印度佛像流行年代很近,说明随经济文化交流,佛教艺术信息很早就进入中国。早期佛像及遗址分布虽然很广,但以南方最值得注意,汉代最确切无疑的佛像均在四川,三国西晋的实物全在长江中下游。十六国后,开窟造像的中心移至北方,这是颇有意味的现象。

早期佛教造像艺术的基本特点有:

(一)佛教雕塑与传统神仙黄老题材相结合。这特点是由当时佛教信仰的情况决定的。中国人将佛教看作神仙方术的一种,佛像与神仙珍禽瑞兽关系密切。佛像的地位基本上等于东王公、西王母。所以佛像位置是代替神仙或与之对称、并置、呼应等等。如汉代崖墓享堂额枋多有朱雀,龙虎和神仙。摇钱树座通常塑西王母和神仙怪兽。铜镜更是如此,佛兽镜、佛凤镜即是从神兽镜、夔凤镜而来。佛像中也有不少与神仙像过渡和混合的痕迹。有的佛像是冠式髻,双髻或三弁冠,有的佛像胁侍二羽人。谷仓佛像常与铺首,麒麟等相间。

(二)佛像艺术与传统艺术关系密切。如出现在墓壁画、画像石卡腊染棉布等和铜镜、陶瓷上。艺术手法有灰陶青瓷的模制、堆塑,有镂空线刻的金铜饰片。镜背纹饰,有画像石上的线刻,减地等等其材料手法丰富多样,但可以归入铜、石两大类。如不包括笮融奉佛等纪载,这些作品仍在传统艺术范围内。当然,新疆玛力克阿瓦提遗址等佛像,体现了犍陀罗灰泥佛像的模制手法,但陶瓷佛像中模制贴塑完全是中国陶艺的固有手法。

(三)佛像雕塑作品不受尊崇,尽管文献中明确指出笮融供奉金铜佛像,康僧会设像行道并传布佛画,荀勗造佛菩萨金像,寺庙中还有西域携来的佛像、舍利等,但这个时代佛教未很发展,仍是初传。实际材料证明存在许多并不是受到顶礼膜拜的佛像。这些造像多是起装饰作用的,是赐福吉祥的象征而不是崇拜对象。崖墓佛像,谷仓冥器有为死者祈福的意义。摇钱树座造像将佛与发财观念联系,鎏金铜菩萨片是武将身上腰带,青瓷佛像还出现在唾壶、香薰、酒樽,盘口壶等日用型器皿上。因此,不受尊崇像大量存在是早期佛像艺术的重要特点。它们服从了不同功能的需要。三国西晋吴地佛像的装饰作用体现得最充分。稍晚的北燕冯素弗墓(415年)还出了一件帽正金饰片,上有一佛二侍像[16]。但佛像成为上下阶层都崇拜的偶像后,这种情形就很难想像了。

(四)造像的组合与形象特征这个阶段佛像自身组合关系也很独特。特别是铜镜纹饰,例如三尊像中,居中为一立像,两旁胁侍却是坐姿,与以后常见的一坐佛二立胁像恰好相反。如半跏思惟像,后有立侍持曲柄华盖,前为跪拜者,还有一坐佛一立胁侍,居中坐佛,二胁像似飞天的三尊像。都是几不见于后世的。陶瓷佛像的布置较随意。有时联贴五身莲花坐佛,有时并置八身。罐顶楼阁有时放在四门,有时环侥一圈十数身。

有些形像细节更有意趣,譬如彭山崖墓的陶钱树座佛像下为双龙啣璧,尼雅棉布供养像旁有龙纹佛像八凤镜的莲座两侧升起龙首,成为莲花龙首座。陶瓷佛像也有类似情形。还有一个特点是铜镜的莲花坐佛和思惟都上有华盖,这不仅可以和汉恒帝设华盖祠浮屠的纪载相联系,而且可以和独特的西秦华盖金铜佛,石家庄华盖金铜佛相印证[17]。鄂城征集镜的纹图纹是一飞天形象,其下一朵莲花。很明显是将飞天形象与莲座相结合。有的坐佛肩生双莲枝,有的思惟和供养肩绕帔帛[18]。

从以上归纳我们不难得出两个结论:早期中国佛像艺术的发展与宗教的发展是同步的;佛像艺术初入中国就已民族化。

研究佛教的学者不仅指出,佛教初传时,中国人对教义并未真正理解,“教旨在精灵不灭、斋讦则法祠祀、浮屠方士,本为一气”,而且认为,佛教在三国西晋尚属初传,从东晋十六国开始盛行[19]。早期佛像艺术的特色离不开中国人理解佛教的特色,早期佛像艺术尚不很普遍,与黄老神仙的密切关系,在各种器物成为装饰意匠等等方面,从佛教盛行,佛像大量出现在石窟寺庙且备受尊崇后就改变了。佛像艺术和宗教的发展特点是完全吻合的。

同时,从造像内容,组合关系和形象特征及与传统艺术的关系等方面充分证明了佛像从一进入中国就民族化了。佛像是如何民族化,中国化是个老问题,已经有了许多讨论,许多认识,现在事实证明在犍陀罗艺术大量传入以前,佛像已充满了中国特色。至少装饰纹样的佛像是如此。所以说,民族化是一个复杂的过程,不断地有外来的信息,又不断汲收、融合和发展。

早期佛像的来源,也是一个有趣的问题。限于篇幅,不多讨论。但是从汉代四川的佛像和三国西晋造像多集中在南方的情况来看,中印缅甸道的交通就很值得注意,这条路正是由四川,往云南永昌沿南底河到缅甸八莫、至印度的阿萨姆、马土腊等地区,已有不少材料证明这条路上的经济、文化、宗教交流。还有南方的海路、海上交通对文化、宗教的传布也有重要作用。所以,佛像从南方传来的可能也是有的。

全文完

补正:《考古学报》1988年2期《杨州胥浦六朝墓》的孙吴西晋墓葬部分报导了二件佛像谷仓罐。89号墓中有红陶谷仓残片,罐腹和肩上有八佛像。93号墓有元康七年纪年,灰陶谷仓罐上部有四佛像。特此补正。

注释:

[1]当时浮屠与佛同义。见季羡林,《浮屠与佛》见《中印文化关系史论集》1982。李贤注袁宏的《汉纪》说:浮屠,佛也。[2]参见孙机《关于中国早期高层佛塔造型的渊源问题》见《中国历史博物馆馆刊》6期1984。[3]林向《四川唐宋塔初探》见《四川地方史研究专集四川大学学报丛刊》第五辑142页1980。新疆和田玛力克阿瓦提佛寺遗址,1979年曾出土范制石膏质小立佛像一件、莲花座坐佛残件、红陶质佛手指等。同时出大批汉代窑藏铜钱。因佛像螺发的流行晚于波状发,这些作品时代应稍晚。参见李遇春《新疆和田买力克阿瓦提遗址的调查和试掘》见《文物》1981年1期。[4]墓中还有“仙人骑白象”画面。从画面形象看似还不能断定为佛或菩萨像。[5]史树青《新疆民丰尼雅遗址》见《文物》1962年7.8期[6]近期的讨论文章有阮荣春《孔望山佛教造像年代考辩》见《考古》1985.1。李洪甫《再论孔望山造像的时代》,见《考古》1986.10。丁明夷《试论孔望山摩崖造像》见《考古》1986.10。汤池《孔望山石刻的汉画风格》见《考古》,1987.11。[7]黄忏华《西晋佛教》见《中国佛教》(一),1980年。[8]原始报导见《考古》1959.4《武昌莲溪寺东吴墓清理简报》,《现代佛学》1964.2《我国现存古代佛教最早的一尊造像》及《羊城晚报》1965.11.4.同题短文。文中均称饰片上形象为佛像,以后一直沿用。如果作广义佛像理解是可以的,但准确地说,这是菩萨像。因为此像戴宝冠,裸上身佩项圈,有帔帛下系裙的服饰证明是菩萨像无疑。[9]如仔细辩认,可看出莲花座两侧有龙首。例如南京西岗,赵士岗出土罐。若与佛像八凤镜上莲花龙首座联系起来看就更清楚了。[10]王仲殊《吴晋时期的佛像夔凤镜》见《考古》1985.7。《中国考古学研究》254页。除鄂城4009:2号墓出土镜,鄂城征集镜和《鄂城汉三国六朝铜镜》图83镜外,其余各镜此文有详论。[11]另外还有一种佛像镜,即三角缘佛兽镜,已为国内学者证明中国从未出土一枚,全在日本铸造。见王仲殊《关于日本的三角缘佛兽镜》见《考古》1982.6。[12]史树青《新疆文物调查随笔》见《文物》1960.6[13]金维诺《新疆的佛教艺术》见《美术研究》1979.2.3期[14]秦士芝《盱胎县发现一批西晋墓砖》见《文物资料丛刊》8,126页。[15]由于是孤例,而且黄初元年是十月改元,记中为三月造像,虽然洪颐煊仍记为是黄初元年。但这条记载的可靠性是颇成问题的。[16]这件山形金饰片是冯素弗墓出步摇冠上的部件。黎瑶渤《辽宁北票西官营子北燕冯素弗墓》见《文物》1973.3。[17]刘玉林《甘肃泾川出土一批西秦窑藏文物》见《文物资料丛刊》8[18]见湖南长沙出土佛像八凤镜。[19]汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》38页方立天《魏晋南北朝佛教的演变》见《中原文物》1985佛教特刊

预览时标签不可点

收录于话题 #

个上一篇下一篇