深度阅读

佟佳熹:敦煌遗书

当我接过李际宁递过来的一个迷你显微镜,放置在一卷敦煌遗书上,纸的纤维像丛林般出现在视线里。借助仪器,可以观察得更“清楚”一点。文物研究是如此,文献研究竟也是如此。

一

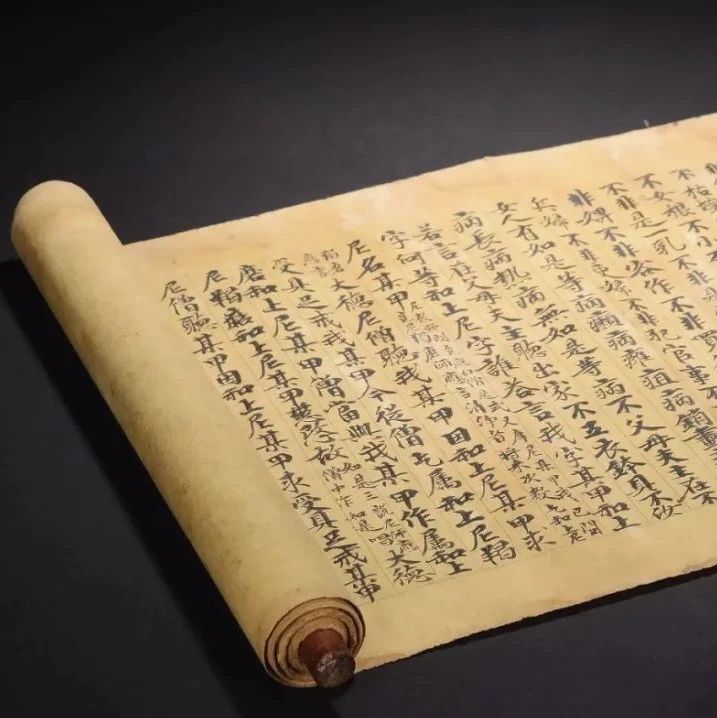

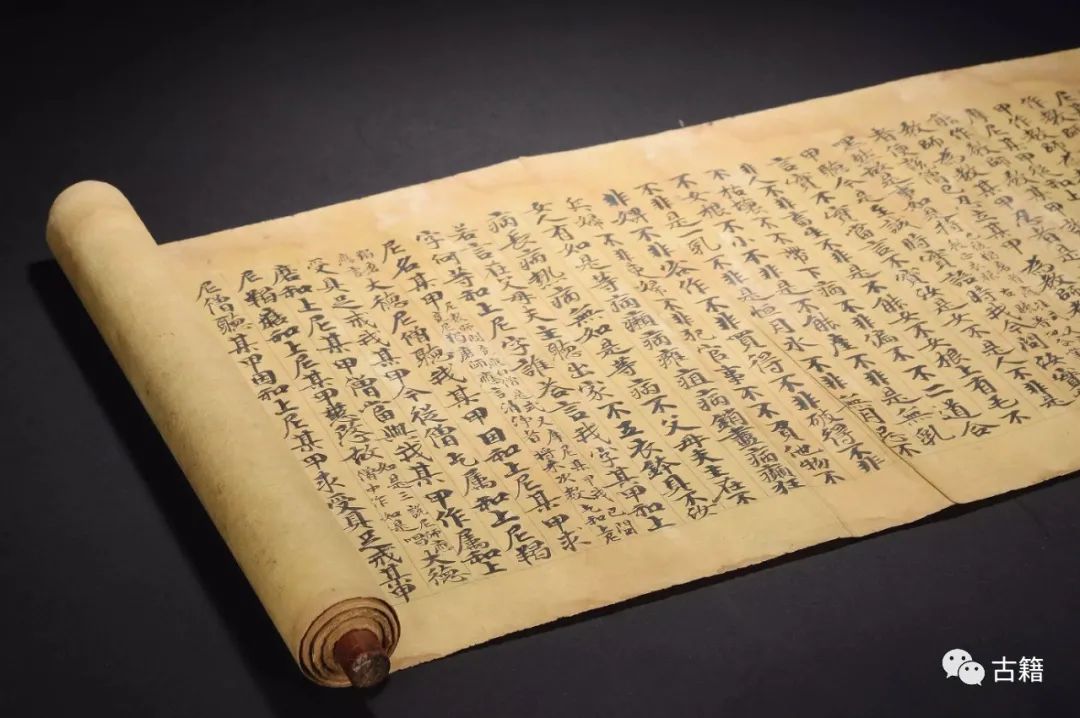

李际宁展开敦煌遗书的那一刻,整个房间也变得肃穆起来。气氛取决于气息,他自己对古籍的谨慎态度,时刻呈现在行为上,并且有着奇妙的传染性。

比如,靠近古籍书案附近,就不能再饮水或吃东西,以防污染到古籍;自己负责的古籍随时要在自己的视线范围之内,阅读之后都要立刻收卷起来放进盒子再放进柜子……从表情、眼神再到肢体语言,这一连串的谨慎,他已经持续了三十多年。旁观的人也渐渐会与他的气息同步起来,像是自行过渡到某种仪式里,那些木盒里装着的敦煌遗书,就是大家“朝圣”的对象。

1984年,李际宁来到北京图书馆(中国国家图书馆前身)善本特藏部,便开始了这样的工作状态。

“我是1960年生人,1983年兰州大学历史系毕业,我的专业是历史学。”求学时李际宁很少接触古籍善本,参加工作后才大量接触,“感觉就是天书。在学校里学历史,一般接触比较多的是文献——很少接触原件。我们现在做的善本研究实际上是一个文物的研究,即研究书皮子——也就是文物本身,同时也要研究书的文献内容。

同时又要把二者相结合起来做研究。”古籍善本因为数量稀少、文物价值高,大多价格不菲,李际宁所研究的敦煌遗书,则价格尤为不菲。目前拍卖会上的行情显示,敦煌遗书每卷的价格在五百万人民币左右。

刚刚来到善本部时,善本部有七八个小组,每组有十几个人,大家研究的课题都不一样。到1989年,“带我做研究的是方广锠先生,他研究‘敦煌遗书’很多年。”敦煌遗书指敦煌藏经洞所出公元四世纪至十一世纪的古写本及印本,“佛教初传中国时的佛典原物并没有留传下来,目前我们能够见到的最早的纸本佛典,是由吐鲁番出土旅顺博物馆收藏的西晋元康二年写的《诸佛要集经》,这是公元296年写的,可惜只剩若干残片。传世最多的早期写本实物,就是公元四世纪到十一世纪的“敦煌遗书”,两汉以后,书写不仅成为中国书籍的主流,到唐代以后,又产生了雕版印刷和以后的活字印刷,那以后的书籍就多了,佛经也多多了。

比如我们馆收藏了一件《四分律》,这个《四分律》是417年——五世纪初的东西,这件写本是在全世界已知的早期有纪年的书籍之一,也是我们国内有明确纪年比较早期一件。”国内也有很多没有纪年的书籍,它们看上去字体很古老,但对于研究者而言,有没有纪年题记,“价值就大不一样”。

二

李际宁1984年10月底进入图书馆工作,正好赶上筹划第二年一个重要的展览。“1985年,文化部应香港方面的要求——1985年10月,在香港举办一个大型的中国书籍展览——希望文化部在这次书展中举办一个中国古代书籍史展览。”北京图书馆承接了这个项目,李际宁就开始和先生们一起把这个展览搞起来,“这是我了解中国古代书籍历史的入门课。”

关于敦煌古籍研究、整理的工作流程,李际宁逐渐有了清晰的线索。“首先是做文献研究:第一是‘摸’我们本馆的书。

第二是大量翻阅各种各样的传世文献或者是考古文献,这样做综合性的比较。第三才是行万里路,去做考察。”“摸”很重要,它代表一种气氛与时间,“敦煌学——它不是一个独立的学科,它是综合性学科——现在叫‘敦煌学’,这是一个约定俗成的叫法,但不是一个很科学的名称,它里面涉及到的学科很多,比如说历史学、文学、宗教学、天文、地理,乃至于少数民族文献、西北史地都涉及得到。我本人涉猎,只是其中一个分支——文献学——的一部分。

敦煌壁画和石窟寺,敦煌的历史、地理,还有唐代的历史和法律,这些都不是我的研究范围——那我也没有那么大的本事,是吧——所以我也就图书馆学范畴内,就它的文献来做一些研究,做一些摸索。学术研究一定要跟日常工作相结合。”李际宁和同事们的实际工作,并没有常人想象中的浪漫,大多数时间,人都是在资料和文献的故纸堆里静静沉潜。

“这行没边,你上路有的时候快一点,有的时候慢一点。像我这个比较愚钝的人,只能说慢慢摸。”李际宁坦言,大部分人家里面,不可能收藏那么多古籍,平常百姓可以培养文学素养、培养史学素养,但是不一定有条件接触到那么多的古籍文物本身。“如果不是工作关系,我可能一辈子也没有机会接触那么多古籍,所以,在这儿(国家图书馆)慢慢浸、慢慢泡,还有先生们的教导和同事们之间的交流,慢慢地才能这样吧。”慢慢地,这是他承认最有效的方法。

三

“老国图”的地理位置在北京市中心的文津街上,比邻北海公园。因为位于白石桥的国家图书馆办公区此时正在装修,李际宁的办公地点又搬回了“老国图”,他的窗口对着一棵古树,“那树看着我长大的。”在国图工作三十年,那棵树的粗细似乎都看不出什么变化,把人的一生投掷到自然世界里,倏忽间就沧海一粟起来。

“我们过去的名字叫北京图书馆,1988年改名中国国家图书馆,但是在新中国成立以来,虽然馆名叫北京图书馆,但是对外一直领国家图书馆的衔——对外就是中国的国家图书馆。

民国时期,它实际上也是我们国家最大的图书馆,再往前追溯,清朝末年,光绪年间要学西洋,在罗振玉这些大臣们的呼吁下,成立了京师图书馆。成立京师图书馆,第一批的书从哪里来呢?那时候清政府学部的报告里就写:‘要拨内阁大库藏书、南学图书、永乐大典、敦煌遗书、文津阁四库全书等等,入藏这个馆。’所以,这些藏书就是属于这个馆的基础,从那以后历任图书馆的领导和馆员多方采访,还有各方面热心人士的捐赠,形成了这个馆的藏书。”梁启超是今日中国国家图书馆第一任的馆长,“他把自己藏书和拓片等收藏品都‘永久寄存’于本馆。‘永久寄存’是什么意思呢?不是‘无条件送给你了’,他包含的意思是:这批书不可以散。”

入到国图的书,就不会再散出去。国图所藏的敦煌遗书共有一万六千余件,“约占敦煌遗书总数量的四、五分之一吧,其余的,流散在海外或者散落在民间。”李际宁专注于研究敦煌遗书与佛经版本,“佛教文献这一行,过去是教内人做研究的多,但是自明末清代以来,中国佛教衰落得很厉害,佛界对学术的研究是下滑的。

二十世纪二三十年代,中国佛教稍有振兴,一些学者佛教研究水平很高。民国又成立了中国佛教协会,各地也培养出一些大师,这些大师们很重视佛教文献的研究,为我们今天佛教研究奠定了一个很好的基础。

不过,毕竟我们国内收藏佛教文献非常少,长时间以来,我国佛教文献的研究还比较薄弱。”1997年到1998年之间的半年,李际宁去了日本访问,目的地是龙谷大学。“龙谷大学属日本的西本愿寺,本愿寺宗主大谷光瑞曾经组织力量在新疆、甘肃调查吐鲁番文书和敦煌遗书,他们收藏的敦煌学的资料也很丰富。”日本龙谷大学的资料很多,这让李际宁非常兴奋,“学术是给有准备的人提供资料。

你做过这个课题的研究,哪怕当时没得出结论,没有结果,但是你下次再看到这些资料,一点点积累,最后才可能有成果。如果你没有做过这样的研究,这个资料在眼前晃过去你也不知道它的价值。在资料收集方面,日本的条件确实不错。”

四

李际宁本人并不信仰佛教,但是他理解信教者的心态。不过,学术研究与信仰有时会有一点矛盾:两者对佛经研究的态度不完全一致。

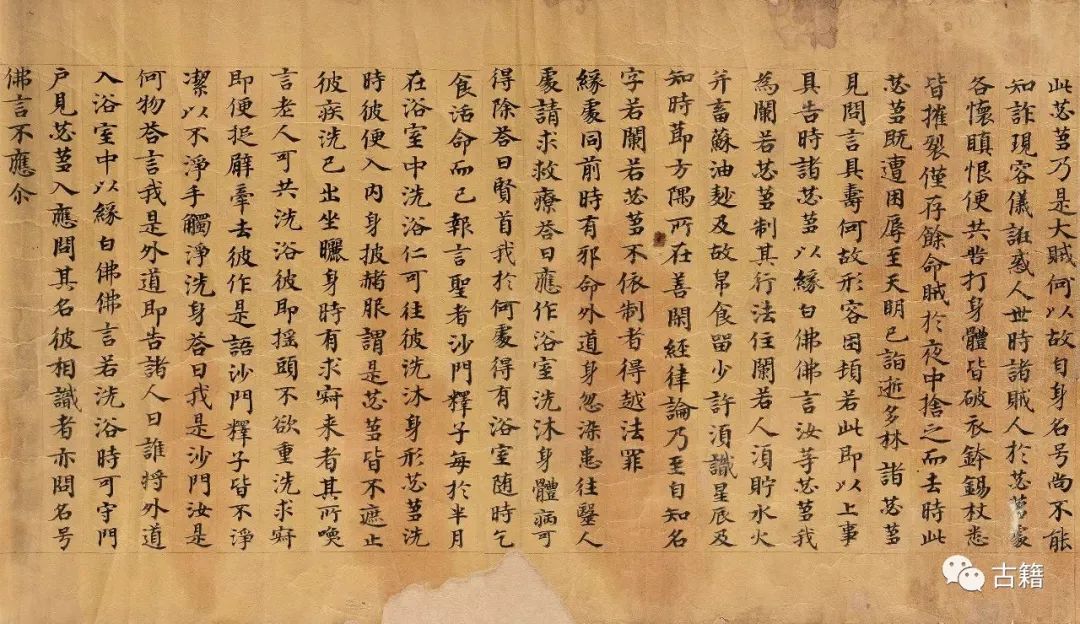

比如李际宁遇到过这样一些问题:一部分教内人士,在佛教典籍的研究上,不能接受“校勘”这件事。“比如说,很普通的文献研究,都要面对校勘。所有的文献在流传过程中都有可能产生误抄误刻,为改正这些错误,就需要校勘。

佛教典籍在流传过程中,也会产生这样、那样的问题,我们常常在敦煌佛经中看到某某一校、再校这样的校勘衔名。这在古代也是一件再正常不过的事情。

近年,国家推进古籍普查和保护,李际宁也参与过一些培训授课,授课时有人表示一些疑虑:‘李老师,佛经都是佛金口所说,你们校勘,是不是可能出现随意改动的问题,有否不太恭敬?’”李际宁认为,“信教者自有他的宗教情结,他有宗教情结的时候,进得去,但是,如果他没有科学的眼光,就出不来,不能认识到每一个经典,每一本书,在流传过程中间都有可能产生错误。历史流传下来的东西,不同的时期,就有不同形态,不同的形态怎么出现呢,有什么历史背景呢,你要在一个大的文化宗教背景下去考察,或许你就可以得出一个科学的东西了。”据李际宁了解,现在国内高等院校允许僧人进入,作为高校的执教老师,“他们(教内人士)在做佛教文献研究的时候,就可能有很好的基础,因为他在教内,对一些佛教的思想、哲学、义理接触多,对佛教经典更熟悉,加之用科学的方法训练和研究,对佛教文献的研究将是有力的推进。”

研究工作更像是一场科学的实验。“比如我们需要借助仪器,来分析纸张的纤维。”当我接过李际宁递过来的一个迷你显微镜,放置在一卷敦煌遗书上,纸的纤维像丛林般出现在视线里,“除了历史常识告诉我们这可能是什么纸张,我们还要借助这些仪器,观察和分析纸张和写经的关系。”借助仪器,可以观察得更“清楚”一点。

文物研究是如此,文献研究竟也是如此,“每解决一个问题,写一篇论文,就是做一场‘科学试验’,需要将方方面面的资料收集排比,分析研究,考察材料之间的关系。

中国古代文献里提到过很多种纸张的名称,但是我们很难认定摆在我们眼前的是什么纸,是否能够对应古代的名称,我们没法直接说:这就是古人所说的某某种纸。”他把学术研究当成“没有边界”的学问,大量的可能性与未知正摆在眼前,所谓的“严谨”也恰恰是“未知”与“可能性”渐渐拼凑而成。

李际宁,1960年4月出生,江苏省兴化市人。1983年兰州大学历史系本科毕业。现在中国国家图书馆古籍馆善本组工作,研究馆员。中国图书馆学会会员。中国敦煌吐鲁番学会理事。上海师范大学敦煌学研究中心兼职研究员。长期从事敦煌遗书及佛教大藏经整理与研究,多次访问日本有关学术机构、图书馆、寺院。著有《佛经版本》(江苏古籍出版社)和《佛教大藏经研究论稿》(宗教文化出版社)及相关学术论文,参与《中国国家图书馆藏敦煌遗书》出版编辑工作。

本文转自“古籍”公众号

▽ 西南边疆精选拓展阅读 ▽

韩茂莉 | 历史时期中国疆域伸缩的地理基础

张黎波 | 陈灿宦滇述论

王明珂 | 田野、文本与历史记忆

徐冲 | 历史书写与中古王权

赵世瑜 | 明朝隆万之际的族群关系与帝国边略