深度阅读

明代男子巾类首服艺术特征及其造物思想研究

巾最初是布帛制作的系佩饰物,同时可擦拭物品,后有人用作裹头布,至明代男子用巾的风尚已超越以往任何时期。文章利用考古类型学的分析方法对明代男子巾类首服类型加以考证,总结其表现特征,同时利用图文互证及例证比较等分析方法,对明代时期男子巾类首服的用料及装饰手法进行梳理、归纳。研究表明:明代男性巾子类型可分为两类七型,造型均衡和谐、简练大方,面料使用在僭越等级基础上越发精致奢侈,装饰技法丰富多样。其造型及使用在时代演进过程中呈现的造物审美及造物伦理转向,与时代的政治制度、社会结构、经济发展息息相关,世人的审美观、伦理观等也是重要影响因素。

明代男子巾类种类仅古文献记载的就有百余种,笔者以此为样本对明代男子首服巾类的类型、材质及装饰手法进行梳理、分析与总结。其中需要说明的是,如成书于万历十五年(1587年)《三才图会》[16]中绘制的巾子图像,并不一定都是万历年间的产物,还需结合明代文献记述双向考证其具体出现和流行时期。

1.1 和谐而简洁的造型艺术

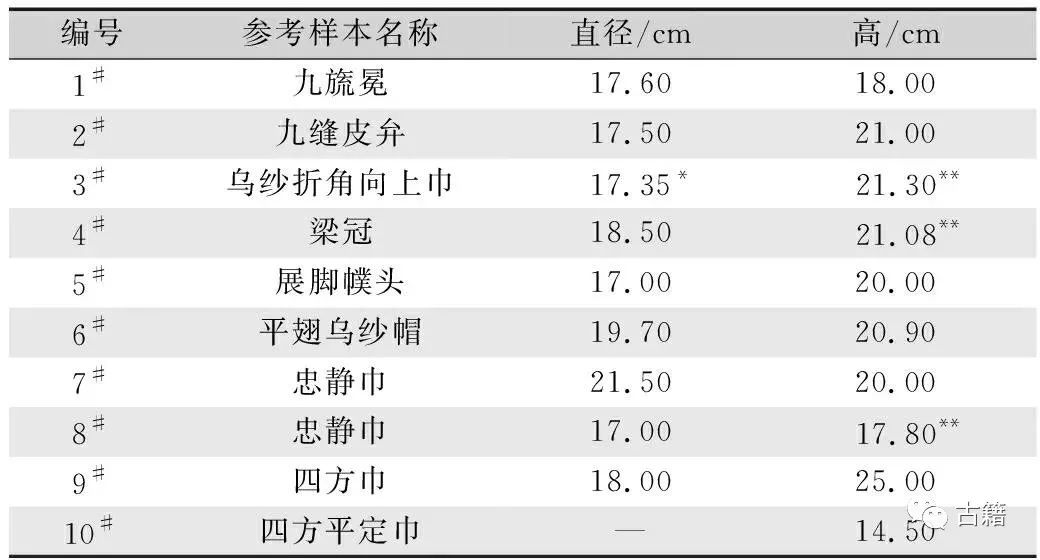

鉴于明代男子大部分巾类在明代官修著述及文人著说中,基本没有关于其高、宽或者直径等具体尺寸的记载,故笔者在研究时为方便分析、比较其类型与结构,现将《大羽华裳 明清服饰特展》[17]中明代男子首服及明墓中出土的部分男子首服[18-20],整理出尺寸数据于表1中。需要补充说明的是,表1中表示“仅巾顶至巾底或冠底至冠顶”高度的数值为笔者根据实际尺寸与出版物图片的大小按比例计算,故计算结果可能存在一定误差,并非确切数值。另外,在大部分男子巾式直径与高、宽数据资料不得而知的情况下,通过表1可获得明代男子首服惯用的直径、高的尺寸范围,为后续分析男子巾各类型的平面结构做推论参考。

表1 明代男子部分常用首服尺寸

注:1#~7#数据来自《大羽华裳 明清服饰特展》[17],8#~10#数据依次来自《苏州虎丘王锡爵墓清理纪略》[18]、《江苏泰州明代刘湘夫妇合葬墓清理简报》[19]、《上海明墓》[20];*表示长径、短径均值,** 表示仅巾顶至巾底或冠底至冠顶高度(即除脑后两耳或两脚高度)。

表1中去除最大直径值和最小直径值计算所得直径均值为17.95 cm,平均周长为56.4 cm左右,这基本符合成年男性头围参考值57 cm[21]减去1 cm左右放松量的数值。表1中去除最大高度值和最小高度值所得高度均值约为20 cm。结合上海明墓群处士黄孟瑄夫妇墓中有出土一顶高约14.5 cm的四方巾,基于该四方巾四边基本相等的特性,计算得出其周长约为58 cm,也符合成年男性头围参考值57 cm减去1 cm左右放松量的数值。对比之下,笔者认为明代男子巾类首服高度在14.5~20 cm。

宋代赵彦卫《云麓漫钞》中根据巾顶形状将巾子分为“圆顶、方顶、砖顶、琴顶”[22]四个种类,但笔者认为这一分类方法中可比较的因素较单一,忽略了巾类造型与包裹形态之间的联系。相较而言,笔者更认同孙机[6]的分类观点,即以有无披幅及披幅位置作为区别,将明代头巾分为前有披幅、后有披幅及前后均有披幅三个类型,但笔者认为还可在此基础上联合巾类造型变化,进一步细分类型式样。故融合以上方法,即整合巾身形态、缠裹方式与巾身前、后和下半部分造型变化的多方面特点,将明代男子巾类首服划分为两类七型,其各部分造型变化位置如图1所示。

图1 明代男子巾式各部分造型位置示意

1)甲类为软质料、无特定形状的软裹巾子,可分为两个类型:A型,巾身下无披幅;B型,巾身下有披幅。

2)乙类为硬质料、有特定形状的硬裹巾子,可分为以下五个类型:

①图片型,巾子正侧面基本呈正方形,其下又可分出二式:图片型Ⅰ式方顶;图片型Ⅱ式圆顶。

②图片型,巾体正侧面基本呈长矩形,其下又可分出二式:图片型Ⅰ式深罩;图片型Ⅱ式浅罩。

③图片型,巾体正侧面前俯后高,其下又可分出二式:图片型Ⅰ式巾身下无垂带;图片Ⅱ式巾身下有垂带。

④图片型,巾体正侧面呈阶梯状,其下又可分出三式:图片型Ⅰ式方顶巾身后两脚朝上;图片型Ⅱ式圆顶巾身后两脚朝上;图片型Ⅲ式圆顶巾身后两脚朝下。

⑤图片型,巾体正面造型呈房型,其下又可分出三式:图片型Ⅰ式仅有前披幅;图片型Ⅱ式仅有后披幅;图片型Ⅲ式前、后有披幅;图片型Ⅳ式巾身前、后、下都有披幅。

其中,甲类A型及甲类B型的巾类造型随着系扎状态而发生变化,形态软塌;乙类图片型巾式整体轮廓为等长的直线,主要区别在巾顶为方平顶或是圆顶;图片型即为正面造型大致呈现竖长方形形态的巾类,具有两两对边等长的特性;图片型可看作在图片型巾类造型上的局部变化;图片型除却有方形形态的双倍观感以外,外轮廓造型棱角变化起伏跌宕;图片型视觉特征表现为上窄、中宽,底部呈扁长方形,造型稳固、坚实[23]。

根据整理分析,笔者认为明代男子巾类造型大致有两个特征:1)均衡和谐。明代男子巾类外形结构皆表现出左右对称的特征,这遵循了中国传统文化中儒家“尚中对称”原则,与中国传统建筑风格一脉相承。譬如都城组群、官式寺庙等建筑都以中轴线贯穿南北,成左右相对的严谨布局。2)造型简洁。明代男子巾类各类型区别一般在正面、侧面,某一类型并存的不同式样主要区别在于巾顶造型及巾身前、后造型上,轮廓表现多以直线或折线为主,个别辅有曲线相衬。明代男子两类七型的巾子式样梳理,其基本类型及结构分析见表2。需要说明的是表2中根据以上研究所绘制的平面结构图,除有确切尺寸部分实物以外,其他无从得知确切尺寸的样本将参考同一类型中实物尺寸作图,直径参考数值为18 cm,图片型、图片型及图片型巾子高度约为14.5 cm,图片型、图片型高度约为20 cm,其中平面结构图不包括缝头。

表2 明代男子巾类首服类型分析(局部)

续表2

1.2 越级而精奢的面料使用

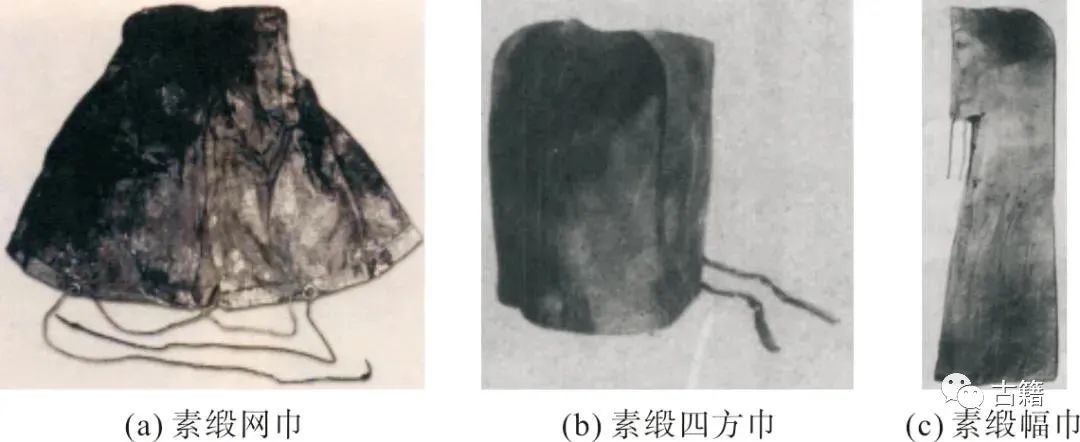

根据出土实物和文献[32-33]来看,明代男子巾类首服材料构成主要分为巾面、巾里两个部分。其中男性权贵巾类首服的巾面主要为织造精密细致、花色丰富的纱、缎、绢等丝织物,明中、后期上层社会的巾子质料也用杂色纻丝(缎)[34]、质地较稀薄的绫罗等,巾里一般为绸等丝织物。明初男性庶民百姓巾类首服的巾面、巾里基本为同一材质,主要是棉、麻、葛等植物纤维的织物,明代后期商人平民的巾子也使用细绢、缎等精细织物。本文以缎类材料为例说明,明初服饰制度明确规定缎类面料在洪武二十六年(1393年)规定只许品官常服中用。图2(a)[35]所示素缎网巾为成化年间(1465—1487年)在世的张懋墓中出土,但张懋在世时时任义宰一职,实际为荣誉加衔,仅相当县一级的虚职官员,巾服质料使用明显逾制。这一现象其他出土实物中也有发现,如图2(b)[19]所示的素缎四方巾及图2(c)[19]所示的素缎幅巾均为弘治至正德年间(1495—1541年)在世的刘湘墓出土,但根据墓志可判定李湘为无官职处士,即普通人也用素缎。另成书于1528年后记录明代人物逸事、风尚变化的《北窗琐语》[36]中,有记载商贩平民戴绸绢质料的模仿忠静巾样式制成的凌云巾,并被认为败坏风俗。由以上可见,当时平民男子巾服质料使用僭越现象层见迭出,这一现象应是与当时商品经济发展不无关系。明代官员张翰在《松窗梦语》卷四中,有叙述他祖父在成化年间(1465—1478年)以一锭银买一张织机织各色纻布,因质量精工受顾客欢迎,获利五倍,后增至织机20余张仍供不应求的故事[37]。明代中后期各类面料的生产规模扩大、贸易往来频繁,也一定程度上影响价格,其结果对消费产生显著作用,是消费社会兴起的主要物质基础。明代中后期民众在购买力允许的情况下,僭越等级消费精致且相对奢侈的面料,使得奢侈品出现在日常使用中,且极具普遍性,皆合乎当时“消费社会”时代发展的趋势。

图2 明代素缎男子巾类

1.3 多样而有意的装饰手法

明代男子巾类首服的装饰手法丰富多样,根据出土、传世实物及画像等可概括为钉线边、缀挂件、缝玉饰三类。其中,钉线边是指巾身钉缝纹样做边饰。如图3(a)所示的苏州虎丘王锡爵墓中出土的忠静巾[18],其正面连接两旁后面巾身上缝压金线边云头如意纹。可见云头和如意造型二合一,云纹向两头发散,尾梢有流动起伏感,寓意平静、收敛,也与忠静巾“进思尽忠,退思补过”的寄意一致。如图3(b)[17]所示绒面忠静巾背后为卷云纹双翅,也做金线边,成对出现的卷曲线条,寓意步步高升、吉祥如意。

图3 明代的忠静巾

缀挂件是指在巾身缝缀要配合绳链使用的饰件,典型的如流苏、巾环。如表2中,图片型I式方顶皂隶巾[16]一般为衙门公差杂役佩戴,虽被视为“贱役”的皂隶,地位虽然卑微,但他们代表的是官方衙役形象,所以巾身侧面除有黑色丝线串接而成的流苏装饰,有的还插孔雀翎或者雉尾。巾环在金代冠巾装饰中尤具特色,同时具有收紧细绳以达到束紧巾子的作用,如图4所示的故宫博物院所藏明代末期计盛所绘的《货郎图》中,货郎头部两侧的饰件为巾环。

图4 饰有巾环的头巾

缝玉饰是指在巾身缝缀玉质饰品做装饰,并且常同时出现多个品类,常见的如“玉结子”“玉圈”“玉花瓶”。《客座赘语》(1617年)巾履篇中也曾提及“近年以来……巾之上或缀玉结子、玉花瓶,侧缀以两大玉环”[38]。这些饰件主要展现了佩戴者的风雅,更大程度上使其实现自我愉悦。“玉结子”“玉圈”即为片状的玉饰,形象如图5所示南京博物院藏《明人十二相册》的《徐渭像》中,人物头戴的飘飘巾前所示的“玉花形片”,花瓣造型复杂,但不失装饰趣味。

图5 饰有玉花形片的飘飘巾

综上可知,明代男子巾类首服既有平面的图案装饰也有立体的饰件装饰,但后者占多数,饰件装饰内容在直观效果上产生更醒目的视觉焦点以外,也通常与佩戴者本身息息相关,体现佩戴者身份。

明代男子巾类首服体现的造物观及其具体表现

2.1 由“宁古无时”至“惟新求变”的造物审美转向

2.1.1 明初期“宁古无时”的造物审美观及其重复性、非创造性的具体表现

明初,统治者对元代体制并不认同,洪武元年明太祖诏令“复衣冠如唐制”,这里的“唐制”并不特指唐代,实际上囊括了历史上中原地区汉族所建的王朝。明代末期文人文震亨在《长物志》中提出“宁古无时”[39]观点,认为器物宁可古旧不可时髦,强调古制古式和旧制旧式。笔者认为“复古雅”造物审美观实际与“复衣冠”一脉相通。明代初期的结巾在唐代武则天统治时期便已出现,浩然巾相传因唐代孟浩然长戴而得名,貂蝉笼巾实际承袭的是宋代朝服头饰,士人所戴软体儒巾自宋代就有隐士文人佩戴,东坡巾相传是因宋代苏东坡首戴此巾而命名等。本文以前朝不同时期与明朝初期的东坡巾举例,如图6所示。图6(a)[40]为北宋刘松年作的《会昌老九图》中戴东坡巾的士人,图6(b)[41]为金代戴东坡巾的陶俑,图6(c)[42]为台北故宫博物院藏明代初期戴进(1388—1462年)《太平乐事册·木马》中人物局部。从上述明代男子佩戴巾类的图像上看,巾式都为里外两层,内层即实际巾身,一般做得比较高;外层略矮,且正前方中部不缝合,形成开口,整个巾身前后左右各折一角,整体呈四方形。明代初期,东坡巾巾式仅有的不同之处为巾身后缀一纱帛,但总体造型基本与前朝一致。

图6 不同时期的东坡巾

以上举例的画像、雕塑等艺术活动一般都是面对真人写生或固定形象做参照,所以创作对象服饰造型的捕捉效果极大程度上取决于雇主本人的审美,如明代东坡巾巾式模仿并重复实践前朝造型出现同一程度上的循环交替(图6)。笔者认为,明代初期所强调的“复衣冠如唐制”的古制古式、旧制旧式造物审美观实际可以看做是保守审美的价值取向,即没有创造自发的审美意境,仅停留在模式化的思维活动中。笔者认为合理的解释有二:一是受上层阶级决策影响。上层阶级被自发积淀的信仰礼仪规范、日常习俗常识等支配。张佳[43]指出明初去蒙古化为目标的服饰复古改革,目的在于塑造“承古先圣王之统”的正统地位,以期加强民众对新政权的认同。因此,笔者认为明初期男子巾类首服“宁古无时”的造物审美观也可以看作是明初利用“祖制”扶正挽救明初服饰秩序的其中一环。二是受社会经济水平影响。明代初期强调民生休戚,是一个女织男耕、俭约朴素且较为安定的社会经济结构,百姓处在忙于解决自身生存和基本温饱的境况下,先行恢复唐宋以来的相关的日常服饰对于百姓及国家来说是比较稳当的选择。因此,明代初期男子巾类首服造型在两种因素的影响下,呈现“宁古无时”的造物审美观及重复性、非创造性的艺术表现,也是必然的结果。

2.1.2 明代中后期“惟新求奇”的造物审美观及其个性化、时尚化的具体表现

明初,统治阶层为巩固政权实行了一系列改革措施,推动了明代中叶以后商品经济的发展,促使了社会转型。与此同时,商品经济的繁荣也带来消费繁荣,部分得利的人生活水平提高,价值观念也发生转变,社会各阶层都不同程度地出现了“求新”“崇奇”的风尚。这样的时代背景为明代中后期男子巾类首服设计上的“新”与“变”提供了一定的空间。《尚书》中引用上古贤人迟任的论说:“人惟求旧,器非求旧,惟新。”[44]大意是结交的人以旧时相识、相亲的为好,但是用器物不找旧的而专门找新的,这相当契合明代中后期男子巾类首服的造物审美观的表现。

一说“求新”。《客座赘语》(1617年)中用“十余年变为二三年”,以年为单位记述妇女衣饰变化速度,在记述男性巾类首服时却用了“日异月新”[45]一词,可见相较之下男子巾式变化周期之快。笔者再以明朝中后期的东坡巾为例说明。图7(a)[46]为仇英(1497—1552年)《人物故事图·竹院品古》人物局部,可以看出巾式略高于明初期样式;图7(b)为现藏于常熟碑刻博物馆中隆庆二年(1568年)所制的《归氏四世像赞》人物局部,石刻人物所戴东坡巾的巾身增加布帛底部结构;图7(c)明代为万历十八年(1590年)所作的民间私人收藏的传世画处士栢塘陈公像,陈公佩戴的东坡巾体式相交隆庆二年的石刻像更高,巾身更瘦长;图7(d)[44]为明代万历十九年(1591年)明代刻本插图中戴此形东坡巾的士人形象,巾身又略有缩短,巾身前布帛多了一道装饰线,且巾后有一纱帛下垂;图7(e)[47]为万历十九年(1591年)明代沈俊所绘制的《陆文定人画册》人物局部,可见东坡巾身向上方隆起,但也不排除是透视原因。笔者认为以上举例的东坡巾虽巾式高低方面区分不明显,也无法考证绘者是否结合画中人物对巾式高低进行了自我调整,但临近年间及同年间的造型表现多样且无重复,这也能一定程度上证实明代中后期男子巾类造型结构变化流行频率之快、变化周期之短。

图7 明代中后期东坡巾巾式

明代中后期,明初构建的“秩序”理想蓝图受到冲击,富贾商人试图通过社会财富改变社会地位,在服饰上极其有力的动作更是带动了庶民阶层、贱民人群,甚至波及上层社会人士。例如,方巾本是明代儒士(秀才、生员)的标志性服饰,也是明代学问与品行的象征,但明代中后期出现“满城文运转,遍地是方巾”的情形迫使儒士为巩固身份地位做出努力,这些行为也让儒士不经意间成为晚明最具有时尚创新精神的人群之一[48]。成化年间文人陈白沙展现自身的文人自信自制“玉台巾”,形制类似没有披幅的方顶华阳巾。文人张履祥(1611—1674年)不屑崇祯年间矮至数寸的巾式怪象,自制“长方巾”,搭配袖口一尺二寸(40 cm)的深衣,并认为自己并不是不同于常人,是常人不同于他。明代晚期隐士陈继儒自创“眉公巾”,基于自身对于主流社会的影响引来全民效仿。文人为维系自身形象和名望,除竭力追赶潮流以外,以自身为起点创新、创造巾类首服的时尚行为也充分体现出明代中后期巾服“新”思想的一个侧面。

二说“求奇”。对于巾式热衷更改传统穿戴方式,或是基于传统巾式创制奇特造型,如余永麟《北窗琐语》记载过当时有将“四方平巾对角戴”[36]的民谣。如此还有由方巾衍生出来的金钱方巾、凿子方巾、嘴方巾、四角方巾、斜角方巾等[48]。这些方巾的具体造型虽已无法考证,但是这些独辟蹊径的新奇名字已能体现明代中后期世人制造前卫巾式的热忱,以及当时民风开放包容的景象。明代顾起元《客座赘语》(1617年)巾履篇中曾提及“近年以来……有汉巾、晋巾,唐巾、诸葛巾……”[45]明代王圻《三才图会》(1588年)中认为汉巾“汉时……未见此巾,疑厌常喜新者之伪假以汉名耳”[16]。可见,汉巾、晋巾、唐巾的巾式应该也是士人新创造的,只是借用古意的名字凸显标新立异。从以上的论述中,人们也可以觉察到明代初期的立足礼教秩序的造物审美特性,至明代中后期“求新”“崇奇”的审美转向,其中佩戴者的个人品性和自然理想与社会“惟新求变”之风相映生辉。

2.2 由“礼”向“俗”的造物伦理转向

《现代汉语词典》中对“礼”解释为:社会生活中,由于道德观念和风俗习惯而形成的礼节,对“俗”有为风俗的解释[49]。学术界一般认为“礼”代表的为符合统治者整体利益的行为准则,“俗”代表的是大众的,普遍流行的习惯、生活方式。古代中国服饰具有贵贱等差、良贱有别等伦理性特征,其本质都是为维护良好的社会秩序,达到上层阶级理想中的社会稳定状态做铺垫,当服饰制度受到大众文化挑战时,就可能挣脱伦理性的桎梏,往其他方面发展。而明代男子巾类首服由“礼”向“俗”的造物伦理转向可从以下两个示例窥探一二:

一是“人无贵贱皆裹之也”[50]的网巾。史料记载,网巾定制始于洪武二十四年(1391年)明太祖微服出巡。太祖对网巾“万发俱齐”(谐音“万法俱齐”)的寓意十分满意,不仅颁示天下,并且出制新规定,皇子行冠礼改为加网巾,本人常服也用网巾。有学者认为网巾的颁布并不仅是因为“天下一统”的政治含义,还有“改易胡风”巩固社会秩序中服饰秩序的需要。如明代王三聘《古今事物考》中的记叙:“网巾,古无此制,故古今图画人物皆无网,国朝初定天下,改易胡风,乃以丝结网,以束其发,名曰网巾。”[51]不管是被记入服饰制度用以维护礼教法义,还是被赋予政治含义巩固民族治理,网巾在明初“礼法”中的地位是无可置疑的。

在明代中后期思想文化变迁中,网巾又由明初礼仪象征、政治符号逐渐成为通俗文学情感故事中的一大信物,甚至经常出现在艳情文学中。明代诗人蓝仁在《谢刘兰室见惠网巾而作》中写道:“故人于我最相亲,分惠青丝作网巾……故人念我鬓毛疏,结网裁巾寄敝庐。”[52]女子用自己发丝制作网巾赠予诗人,诗人作诗回复表示谢意,网巾在这时作为信物承载了两人之间深重的情谊。《金瓶梅》第五回写潘金莲与西门庆合谋害死武大郎以后,她对西门庆说:“我的武大今日已死,我只靠着你做主。大官人休是网巾圈儿打靠后。”[53]意思是希望西门庆不要喜新厌旧、朝三暮四。明代山歌《网巾圈》更加简单明了:“结识私情没要像个网巾圈,名色成双几曾做一连。当初只道顶来头上能恩爱,如今撇我在脑后边。”[54]这里同样用网巾来劝告男子不要有始无终,将男女情感与网巾做比喻的修辞手法,表达上也更生动鲜明。明初时,社会成员分级非常细致,贵族、士绅、庶民、贱民基本阶层又有更细致的分类,享有的社会地位和社会权力也是依据等差而降,但是网巾却冲破了伦理性的发展,实现了服饰上的不同社会身份人员之间的互动,变成了从上至下全国通行的日常用物。明代中后期商品经济活跃,思想文化开放,社会逐渐转变为着重个人、世俗情欲和现实生活的时代,网巾由一定的政治功能朝向大众文化演进,进而实现了由“礼”向“俗”的服饰伦理转变。

另一个典型示例是寄意“进思尽忠,退思补过”的忠静巾。忠静巾原为大臣燕居时的首服,为区分职务高低及凸显身份贵贱与尊卑,规定三品以上饰以金线,四品以下饰以青线,文职只许朝中大臣及在外二司官、府州县正官、儒学教官佩用,武职只许都督以上佩用。如图3的忠静巾均是大学士所用或是官赐服。但事实上,忠静巾一经问世便受到杂流、武弁、驿地、仓散等小官的争相使用。清代嘉靖《广平府志》风俗篇还有记载,儒生、学子因为艳羡忠静巾美观大方的造型,又想与小官区别开来,便在忠靖巾的造型基础上设计出凌云巾,巾身两侧用青绒线、蓝线盘曲作云状图案装饰,这也在清代嘉靖二十二年(1543年)被礼部以不合礼制为由命令禁止。笔者认为,相对于网巾是作为从上至下面向所有阶级民众的日常巾服,忠静巾的使用在明代男子巾类首服中则是自下而上僭礼越制的典型表现。士人、杂流、武弁等其他阶层将个人世俗选择凌驾于礼制之上,下层民众佩戴僭越阶级的巾式追随时尚、展示自我,逐渐产生了由合礼遵制转向个人世俗欲望为重的局面。

通过明代男子巾类首服的梳理研究可发现,明代男子巾类首服在频繁变更的政治制度、动荡的社会结构及强势的经济发展大背景下,展现出独有的艺术特征和造物思想。明代男子巾类首服主要类型可以分为两类七型,即根据质料软硬可分为甲类、乙类,其中甲类根据巾身后有无披幅分为A型、B型;而乙类根据外部造型可分为图片型、图片型、图片型、图片型及图片型五大类型。这五个类型的造型变化主要在巾身前、后和下半部分,个别类型并存几种演化轨道,整体呈现简练和谐、秩序井然的造型特征;面料使用上僭越等级基础上越发精致奢侈;装饰手法丰富多样,各有意蕴。其造型及使用在时代演进过程中呈现的“宁古无时”“惟新求奇”的造物审美观及由“礼”向“俗”的造物伦理转向,不仅展现了其服饰文化特性与明代先人的时代追求,也为当下中国首服发展史提供了浓墨重彩的一笔。

来 源 | 《丝绸》2021年第04期

发 布 | 浙江理工大学杂志社新媒体中心