深度阅读

小析鲁文化与其他文化的互动 —— 以孔子博物馆藏周代青铜器为例

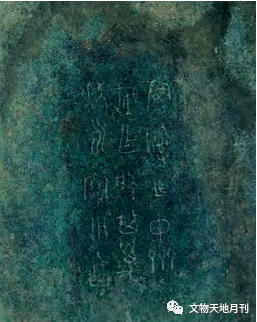

一 鲁中齐盘(图一)

图一 鲁中齐盘

鲁中齐盘,浅盘,折沿。附耳外折,上饰卧牛。牛昂首向外,作嘶鸣状。圈足上饰三人蹲坐,五官、双乳、肚脐清晰,头顶盘底,背靠圈足,双手作抬盘状。盘外壁饰窃曲纹,圈足饰垂鳞纹,盘外底部有菱形格纹。内底铭文三行十五字,文曰:“鲁司徒中(仲)齐肇乍(作)盘,其万年永宝用享”(图二)。口径38.7厘米,底径28.1厘米,通高15.5厘米。

图二 鲁中齐盘铭文

鲁中齐盘出土于鲁故城乙组墓(周族墓)M48之中,其时代约为两周之交或者春秋初叶,与盘同出铜礼器尚有鼎3、盨2、簋2、匜1、壶1、簠1、甗1。因该墓中所出鼎、盘、甗、盨上所铸铭文皆有“中齐”之名,故可以推断该墓主为仲齐。该墓所出鼎与甗铭文仅称“鲁中齐”,而盘与盨铭文称“鲁司徒中齐”,可知仲齐最后官至司徒。

图三 沂源姑子坪M1∶13铜盘

鲁中齐盘形制大体与中原周文化一致,但在圈足上附加裸体人像则罕见于中原,反在莒文化中有类似者。沂源姑子坪周代墓葬M1时代大体与鲁故城M48相近,其中所出铜盘M1∶13圈足外侧亦附有三个裸人(图三),与中齐盘饰裸人像的作风一致。中齐盘上附加兽形钮亦罕见于中原,但在莒文化中较为常见。如沂源姑子坪M1∶13盘、沂水刘家店子M1∶41盆(图四)、M2∶11罍(图五),其器之上皆附有兽形钮。中齐盘在圈足上加裸人像,器耳上附饰卧牛,显然是受莒文化影响。

图四 沂水刘家店子M1∶41铜盆

图五 沂水刘家店子M2∶11铜罍

沂源姑子坪与沂水刘家店子墓地皆为莒国贵族墓,其中所出器物多为莒文化产物。根据史书记载,莒为东夷之国,其国力在春秋时代的山东半岛上仅次于齐、鲁两国,故其周边诸侯国贵族如遇变乱,常常选择奔莒避难。鲁国东部与莒接壤,在春秋早期,即鲁惠公至鲁桓公在位时,鲁、莒两国关系一度较为友好。《左传·隐公二年》记载,“冬,纪子帛、莒子盟于密,鲁故也”。纪、莒两国在春秋初不知何故关系恶化,鲁国遂在中间调停,令两国会盟于密地。《左传·隐公八年》记载,九月辛卯,“公及莒人盟于浮来,以成纪好也”。鲁隐公因调停纪、莒争端之故,与莒人在浮来会盟。《春秋·桓公十二年》记载:“夏六月壬寅,公会杞侯、莒子,盟于曲池。”《左传》解释鲁桓公此举为“平杞、莒也”,即调停杞、莒冲突。因隐公四年(前719),莒国曾伐杞,攻占杞之牟娄,两国因此交恶多年。鲁桓公会盟杞、莒君主,调停两国冲突,而鲁人亦曾于桓公二年有伐杞之举,此次调停不排除鲁有偏向莒的可能性。

鲁故城M48时代下限约为春秋之初,恰是鲁、莒交好之时。墓主仲齐曾任鲁之司徒,为鲁国高级官员,或曾参与过鲁、莒会盟。仲齐为鲁司徒后,为纪念鲁、莒会盟之事,遂自铸铜盘,并在盘上添加莒文化因素,见证了鲁、莒之间的友好往来。

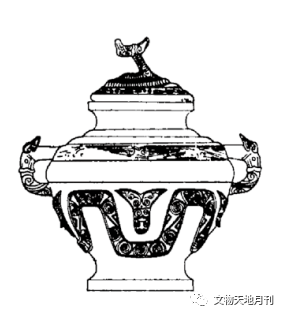

二 鲁伯者父盘(图六)

图六 鲁伯者父盘

图七 鲁伯者父盘铭文

鲁伯者父盘,折沿,附耳。耳与沿之间有双梁,圈足里侧铸有八个楔状卯用以加固圈足,盘壁饰夔纹,圈足和两耳饰环带纹,盘底有对角形几何纹,盘内底铸铭文两行共十字:“鲁白(伯)者父乍(作)孟姬嫞媵盘”(图七)。器通高11、口宽37.8、腹深4.7厘米。

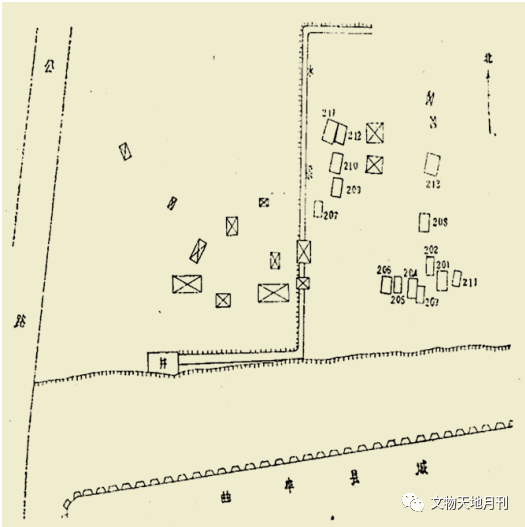

图八 M202所属墓群平面图 20世纪70年代绘制

此盘出土于鲁故城甲组墓(商族人或商化夷人)M202之中(图八),时代约为春秋早期。该墓早年遭盗掘,与盘伴出铜礼器仅余盆1、舟1、匜1,仿铜礼器有陶罍两件。M202形制为一棺一椁,并且还有殉人一名,结合其中所余礼器,表明该墓主生前地位颇高,应当属于贵族阶层。

根据《竹书记年》《尚书》等史料记载,商王南庚曾迁都于奄,即今日曲阜或其周边地区,为商人经营东方的重要据点。自盘庚迁殷后,奄亦未被毁弃,而是由商王朝的东方盟友继续经营,并在奄都基础上建立奄国,其势力范围大致与后来的鲁国相仿。考古资料表明,曲阜所在的汶泗流域为商文化遗存较为密集的区域之一,尤其是在商代晚期更是出现如滕州前掌大、泗水窖堌堆、邹城西丁、兖州李宫、曲阜西陈等较高等级聚落,与史书所载相符。燕生东即指出,古泗水以东地区成为商王朝重点经营的区域,东方地区的晚商文化与殷墟文化较为密切。伯禽作为初代鲁公,如何治理境内众多的商族人及其夷人盟友,成为他首要考虑的目标。《史记·鲁周公世家》记载:“鲁公伯禽之初受封之鲁,三年而后报政周公。周公曰:‘何迟也?’伯禽曰:‘变其俗,革其礼,丧三年然后除之,故迟。’”伯禽认为治理殷、夷各族,首先需要对其进行文化、精神改造,即所谓“变其俗,革其礼”,以周文化全盘取代本地的商文化。其父周公旦作为一名老练的政治家,对伯禽的社会改造不以为然,告诫他“夫政不简不易,民不有近。平易近民,民必归之”。

《左传·定公四年》记载:“分鲁公以大路,大旂,夏后氏之璜,封父之繁弱,殷民六族,条氏、徐氏、萧氏、索氏、长勺氏、尾勺氏。使帅其宗氏,辑其分族,将其类丑,以法则周公,用即命于周。是使之职事于鲁,以昭周公之明德……皆启以商政,疆以周索。”根据此段记载来看,伯禽后来治理鲁国以“启以商政,疆以周索”的原则,即在尊奉周人统治的前提下,殷遗民及土著居民皆可沿袭旧日礼俗。

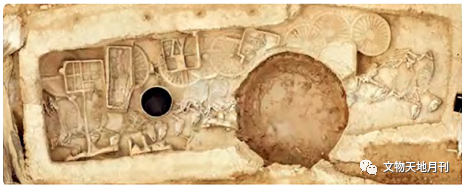

图九 曲阜老农业局周代墓地车马坑

鲁故城甲组墓,属于殷遗民及土著夷人,其墓地形制仍保留有商代遗风,常见有腰坑、殉狗,器物组合以酒器为主。根据20世纪70年代末以及2017、2018年的发掘资料来看,甲组墓一直从西周早期延续到战国初期,表明鲁城内的商、夷族群文化传统长期没有断绝。据《礼记·檀弓》记载,孔子告诉子贡:“夏后氏殡于东阶之上,则犹在阼也;殷人殡于两楹之间,则与宾主夹之也;周人殡于西阶之上,则犹宾之也。而丘也殷人也。”孔子言语中透露其希望死后能以殷礼下葬,可见鲁国境内的商人族群仍保留旧日礼俗。《左传·定公六年》记载:“阳虎又盟公及三桓于周社,盟国人于亳社,诅于五父之衢。”亳社为商人祭祀之所,从中可知鲁之国人主体为商人和商化夷人,即文献所称“殷遗”,他们的信仰基本保留下来,而且其在鲁国政治生活中占有重要地位。根据历年来对甲组墓的发掘情况来看,鲁城内的殷遗民族群聚族而居,基本沿袭旧日生活方式。曲阜老农业局东周遗址内存在商族人墓地,在2017至2018年的发掘中,发现墓地南部有车马坑(图九),为墓地的祭祀区,其中即有驷马一车者,其所附属的墓主生前或为高级贵族,表明鲁国的商族人拥有较高的政治地位。

M202早年被盗,器物流失严重,但仍能从劫余遗存中看出墓主生前的显赫。该墓与其附近的M201、203、204、205、206、208、211、213等构成一个墓群,显然它们同属于一个家族或宗族。此墓群中多一棺一椁者,并随葬有青铜礼器、仿铜陶礼器、玉器等高规格器物,表明该家族或宗族在鲁城内颇有实力。鲁伯者父盘做器人为姬姓贵族,属于鲁国统治阶层成员,其将女孟姬嫁于M202墓主,既有笼络墓主所在族群之意,或许亦有借嫁女之机“移风易俗”,以求商、周两族的和谐共处。

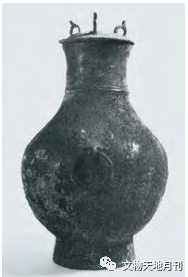

三 双环耳三钮盖长颈壶(图一○)

图一○ 双环耳三钮盖长颈壶

标本M58∶108,小口,环腹,圈足,肩部两铺首衔环,盖饰三兽形环钮,高33、口径10.8、腹径20厘米。该壶出自鲁故城乙组墓M58之中,大约为战国中期之物。

图一一 拍马山M18所出铜壶

江陵拍马山楚墓M18亦出土有同类型壶(图一一),其形制侈口有盖,盖顶有三兽形环钮,圆腹圈足,腹部有铺首衔环,颈部有三周凸弦纹。鲁故城M58∶108铜壶应当为楚国制品。

至战国之世,江淮之间的诸侯国多为楚国吞并,其北境一度与鲁接壤,“若夫泗上十二诸侯,左萦而右拂之,可一旦而尽也”。此时的楚国忙于与齐、秦对抗,泗上十二诸侯虽被楚人视为囊中之物,或出于战略平衡的考虑,以鲁为首的泗上诸国未遭吞并,成为齐、楚之间的缓冲地带。

鲁国在这一时段开始大量吸收楚文化内容。1972~1973年,曲阜董大城连续发现两批蚁鼻钱,其中尤以第一批最多,共计19.2千克,15978枚。无独有偶,1980年,在费县石井发现一枚战国金币。该金币厚0.5厘米,上边长1.3、底边长1.6厘米,有阴文篆字“郢爰”戳记,含金量94%。1982年,费县探沂又发现一枚“陈爰”金币,其略呈方形,长6、宽5.3、厚0.35厘米,含金量98%。董大城在曲阜城北,东周时所筑,为鲁都北部卫星城。费县曾为鲁国控制,鲁国在这里设有鄪(今费县上冶镇)、东防(今兰山方城镇)、武城(今平邑郑城镇)等城邑。蚁鼻钱、郢爰、陈爰皆为楚系货币,鲁国故地出现大量楚币,表明鲁人在经济领域与楚人存在密切关联。

鲁顷公二十四年,楚考烈王灭鲁。楚人在治理鲁故地时采取较为温和的手段,基本保存鲁人原有的礼俗文化,并入乡随俗,以示亲民。1954年,泰安发现一组楚国器物,有铜罍6件、铁盘1件,这组器物排放有序,应当为楚人祭祀泰山所用。泰安为鲁地,鲁人曾有祭祀泰山的礼仪。楚灭鲁后,祭祀泰山的仪式由楚人继承,只是以本国礼器取代鲁器而已,表明楚人对鲁文化持尊重态度。汉五年,楚汉战争已进入尾声,天下皆定,唯有鲁城拒绝降汉。“鲁为楚坚守不下。汉王引诸侯兵北,示鲁父老项羽头,鲁乃降。遂以鲁公号葬项羽谷城”。鲁人为项羽守节,从侧面表明,楚人与本地鲁人关系较为和睦。

图一二 鲁故城M58所出蜻蜓眼料珠

该壶所在的M58中还出土有若干俗称“蜻蜓眼”的玻璃料珠(图一二),分别有球形料珠10枚、圆管型料珠1枚、六棱长鼓形料珠1枚。料珠常见于楚文化遗址、墓葬之中,学界据此大多认为料珠为楚文化的典型器物。科研机构曾对鲁故城出土料珠进行测验,测验结果表明:蜻蜓眼玻璃珠的化学成分和器形风格均表明,鲁国故城遗址出土的这几件蜻蜓眼玻璃珠应该是从楚国地区输入。M58虽遭盗扰,但其存留随葬器物仍较为丰厚,不仅有象征身份的礼器,还有诸如料珠、玉饰、牙雕等奢侈品,呈现浮华气息,此作风与同期的楚贵族墓颇为近似。M58浓厚的楚地色彩,表明墓主生前颇受楚文化影响,以至于死后也要将自己喜爱的楚地产品带入另一个世界享用。

四 有盖环钮铜鼎(图一三)

图一三 有盖环钮铜鼎

该鼎与前述铜壶同出于M58之中。标本M58∶95,子母口微敛,附耳,平底,腹下部微鼓,三凿形高足微撇,盖饰三环钮,有凸弦纹三圈,素面,通高14.5、口径12.5、腹深5.5厘米。

图一四 浙江省博物馆藏越式鼎

M58∶95形制罕见于中原与海岱地区,其作风与越国同类器物基本一致,即所谓“越式鼎”(图一四)。俞伟超先生首次归纳出越式鼎的特点,指出:“腹深,盖薄,附耳,三足瘦细外撇,盖上往往饰双线云雷纹。”此后,学界对越式鼎亦多加关注,并根据考古资料对其形制多有阐述,但基本认可鼎足外撇为越式鼎基本特征之一。

根据《春秋》记载,鲁国应在与吴国取得联系的时候即已了解到越国的情况,但因此时吴国强大,称霸于江淮之间,故鲁国未能与越国建交。鲁哀公二十一年,越国在彻底征服宿敌吴国后,即遣使访鲁,“夏五月,越人始来”。鲁、越正式确立外交关系。哀公二十三年,“秋八月,叔青如越,始使越也。越诸鞅来聘,报叔青也”。此时,三桓势力膨胀,鲁公室形同傀儡,故鲁哀公曾亲自访越,以借越人之力抗衡三桓,“闰月,公如越,得大子适郢,将妻公,而多与之地。公孙有山使告于季孙。季孙惧,使因大宰嚭而纳赂焉,乃止”。哀公此次访越,直至次年六月方返鲁。其间,哀公与越王勾践达成协议,越国一度出兵伐鲁,并在邾鲁边境争端中偏向于邾国,借此以威吓三桓,然哀公终究还是为三桓驱逐,终老于越。

越灭吴后,为巩固其霸业,一度将都城从会稽迁往琅琊,其势力范围扩张至淮泗、东海之间。“越灭吴,上征上国,宋、郑、鲁、卫、陈、蔡执玉之君皆入朝。夫唯能下其群臣,以集其谋故也”。越国在春秋晚期至战国早期成为地跨南北的强国,“越王勾践劗发文身,无皮弁搢笏之服、拘罢拒折之容,然而胜夫差于五湖,南面而霸天下,泗上十二诸侯皆率九夷以朝”。据《竹书纪年》记载,越王朱勾一度灭滕、郯,其势力直达汶泗流域。后越王翳考虑到齐、楚势大,而吴越故地政局不稳,遂重返太湖流域。但越人始终未放松对北方的扩张,直到越王无强因伐楚失败,遭齐、楚夹击而败亡,越国陷入内乱,被迫放弃北进战略。

M58出土物品中有两件瓷罐,口微敞,领极矮,圆肩外鼓,收腹,平底,饰黄釉,釉色鲜艳,有细开片,胎呈红褐色。学界通常认为先秦原始瓷器出产于吴越之地,为当时中原地区贵族所喜爱的奢侈品。与M58紧邻的M52也同时出土有楚之料珠、越之瓷器,其墓制作风与M58近似。M58打破M52东侧墓壁,二者时代相近,两处墓葬皆有楚地浮华作风,然其随葬品仍多为鲁器,正好反映出战国时文化交流之频繁,列国之间俨然已是“水乳交融”之态,预示了未来的大一统趋势。

五 结语

莒为“东夷”,楚、越为“南蛮”,然其器物皆见于鲁,可见鲁人对外来文化有较强的包容心,《礼记·明堂位》曾谓“广鲁于天下”非虚言。而周礼多有承袭殷礼之处,孔子谓“周监于二代,郁郁乎文哉”,即指周文化实为在夏、商两代基础上发展而来。鲁国的殷遗民拥有较高的社会地位,并长久保留其礼俗,证明商、周文化一脉相承。“凡四代之服、器、官,鲁兼用之。是故,鲁,王礼也,天下传之久矣。君臣,未尝相弒也;礼乐刑法政俗,未尝相变也,天下以为有道之国。是故,天下资礼乐焉”。《明堂位》本为鲁人作,其意本在追述鲁国昔日荣光,但其所言各类文化的交流与融合,其实已预示秦汉大一统即将到来。

本文刊登于《文物天地》2021年第5期

编辑:高文思

审核:耿 坤

监制:朱 威