深度阅读

一壶来自中国南方9000年前的“酒”

摘要: 酒是世界上最广泛使用的社交媒介之一,酿酒和饮酒行为与社会复杂化之间有着紧密的联系。在古埃及,酿造谷物酒成为农产品转化为增值产品的媒介,加剧了社会不平等;在近东地区,涉及发酵饮料的宴饮仪式的盛行可能是谷物驯化的驱动力;在安第斯山脉地区,酿酒生产促进了农业活动,为精英统治合法化提供基础。虽然有很多研究表明酒精饮料在史前人类社会的政治 ...

酒是世界上最广泛使用的社交媒介之一,酿酒和饮酒行为与社会复杂化之间有着紧密的联系。在古埃及,酿造谷物酒成为农产品转化为增值产品的媒介,加剧了社会不平等;在近东地区,涉及发酵饮料的宴饮仪式的盛行可能是谷物驯化的驱动力;在安第斯山脉地区,酿酒生产促进了农业活动,为精英统治合法化提供基础。

虽然有很多研究表明酒精饮料在史前人类社会的政治经济作用,但有关于中国长江流域地区先前的研究集中于从考古遗存中鉴别酒的残留物,酒在人类社会、政治、和经济活动中的起到的作用仍知之甚少。因此,通过分析酒器具上的残留物,结合相关考古发掘背景,可为探究酿酒的发展与长江流域新石器时代的社会变化提供线索。

图1:桥头遗址的地理位置分布图

基于以上科学问题,美国斯坦福大学王佳静博士、浙江省考古研究所蒋乐平研究员和孙瀚龙博士对位于浙江省义乌市上山文化的桥头遗址出土的陶器进行残留物分析,发现了古人酿酒的直接证据,证实了早在9000年前,中国南方的先民就以稻米、薏苡为主要原料以及其他块茎植物等附加植物原料酿造酒,同时,这些陶器的残留物中包含大量霉菌和酵母,说明该酒为利用霉菌制麴而成的麴酒。加上在桥头遗址挖掘的台丘北部发现有两具史前人类遗骸,表明了桥头的酒很可能用于古人举办祭祀或葬礼等特殊仪式。

图2:桥头出土的代表性陶器类型

一般来说,古人酿酒分为谷物酒(beer),果酒(wine),和蜂蜜酒(mead)三种。后两者原料本身含有单糖,可直接由酵母发酵成酒精。而谷物酒则需现将原料中的淀粉糖化,再进行发酵。

研究人员在陶器内表面提取了残留物中的淀粉粒、植硅体、真菌等三种微植物和微生物遗存。由于糖化是将淀粉转化为糖的过程,且一般需将原料加热,这一过程会消耗淀粉,或是对淀粉粒造成特定的损伤和糊化特征(若糖化不完全),因此淀粉粒的损伤形态能够提供是否经过酿酒加工的信息。植硅体类型的鉴定有助于判别酿酒使用的原料以及掺入的禾本科植物配料。大量霉菌和酵母细胞的发现也辅助说明了酿酒发酵过程的存在。

研究结果显示,桥头遗址中的6件陶壶和2点陶盆(或碗)中有与酒相关的残留物。从其形态和制作工艺来看,这些陶器不是炊具,更可能是饮酒器物。这些器物的部分淀粉粒残留物有酶分解和加热综合作用而形成的损伤,与酿酒的糖化过程相符。这些淀粉粒包括水稻、薏苡和块根作物。在其他部分陶器中还发现了橡子的淀粉粒,说明橡子在桥头遗址可能作为一种食物用于仪式活动。

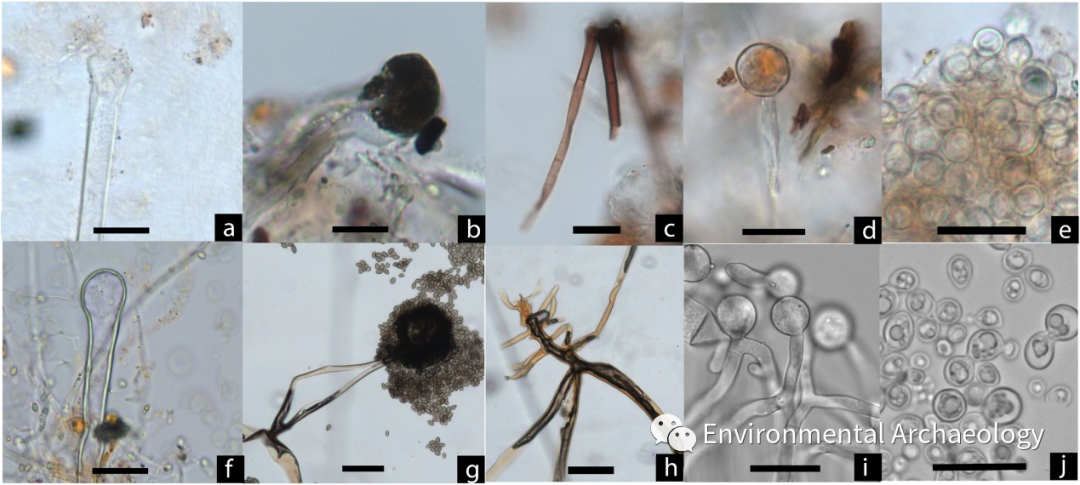

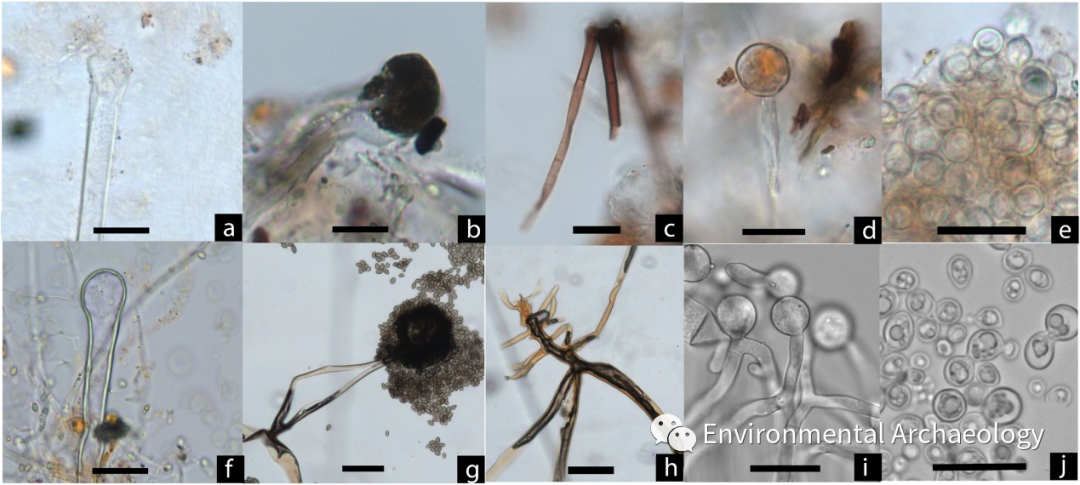

图3:桥头陶器淀粉粒与酿酒标本中淀粉粒比较

(桥头淀粉粒:a:I型稻米淀粉粒群,与b比较;c和e:刚果红染色的I型复粒淀粉粒群显示中心凹陷(红色箭头)和糊化,与d和f比较;g:I型稻米淀粉粒群,略有糊化但中心无凹陷,与h相比;i:无法鉴定的糊化淀粉粒群,可能来自于Ⅲ型;j: 无法鉴定糊化淀粉粒;现代酿酒实验的淀粉粒:b,d,f,h;刚果红试剂将c,d,e,f,g,i,j的淀粉粒染成红色,在偏光镜下呈黄或橘色,说明淀粉粒糊化 )

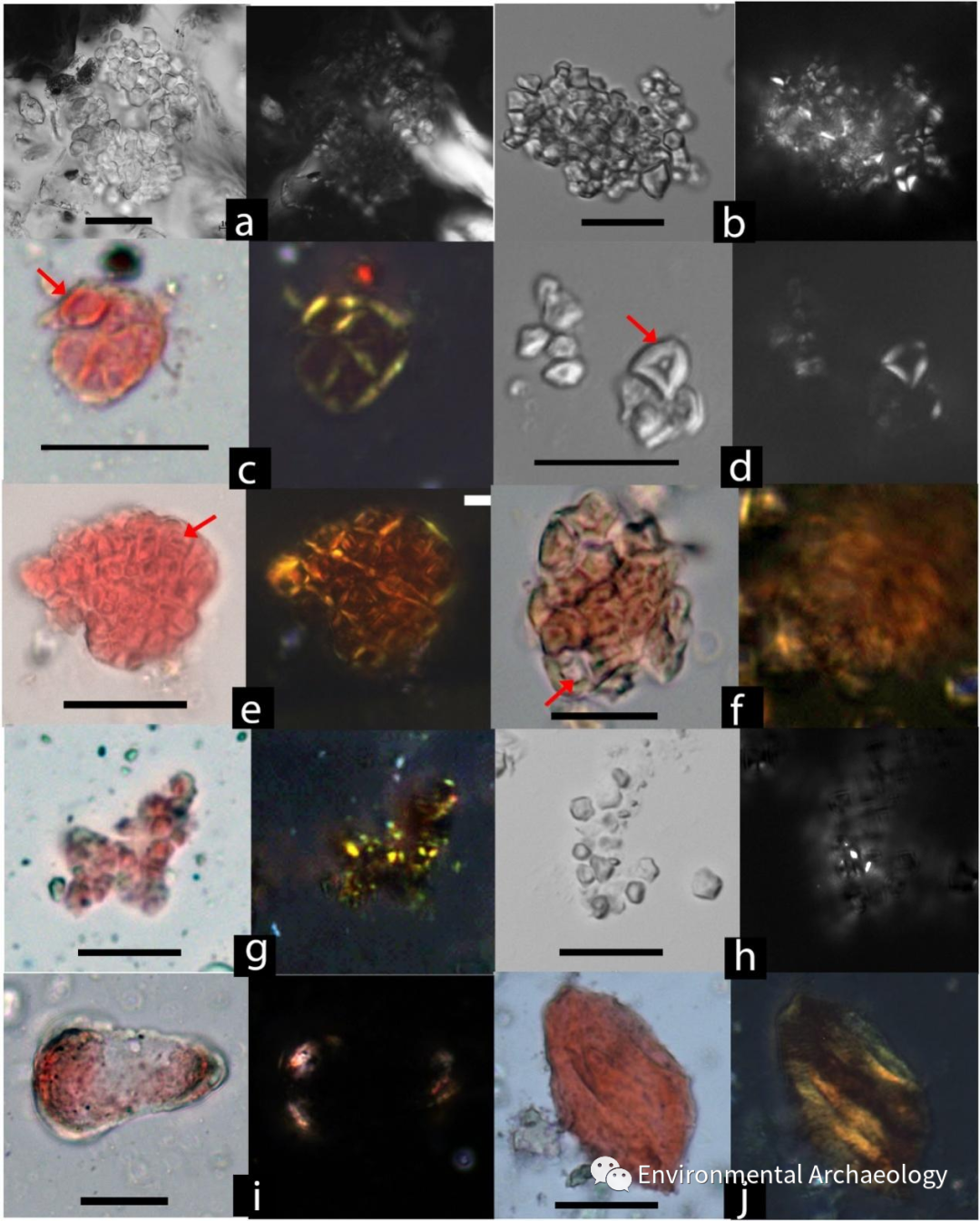

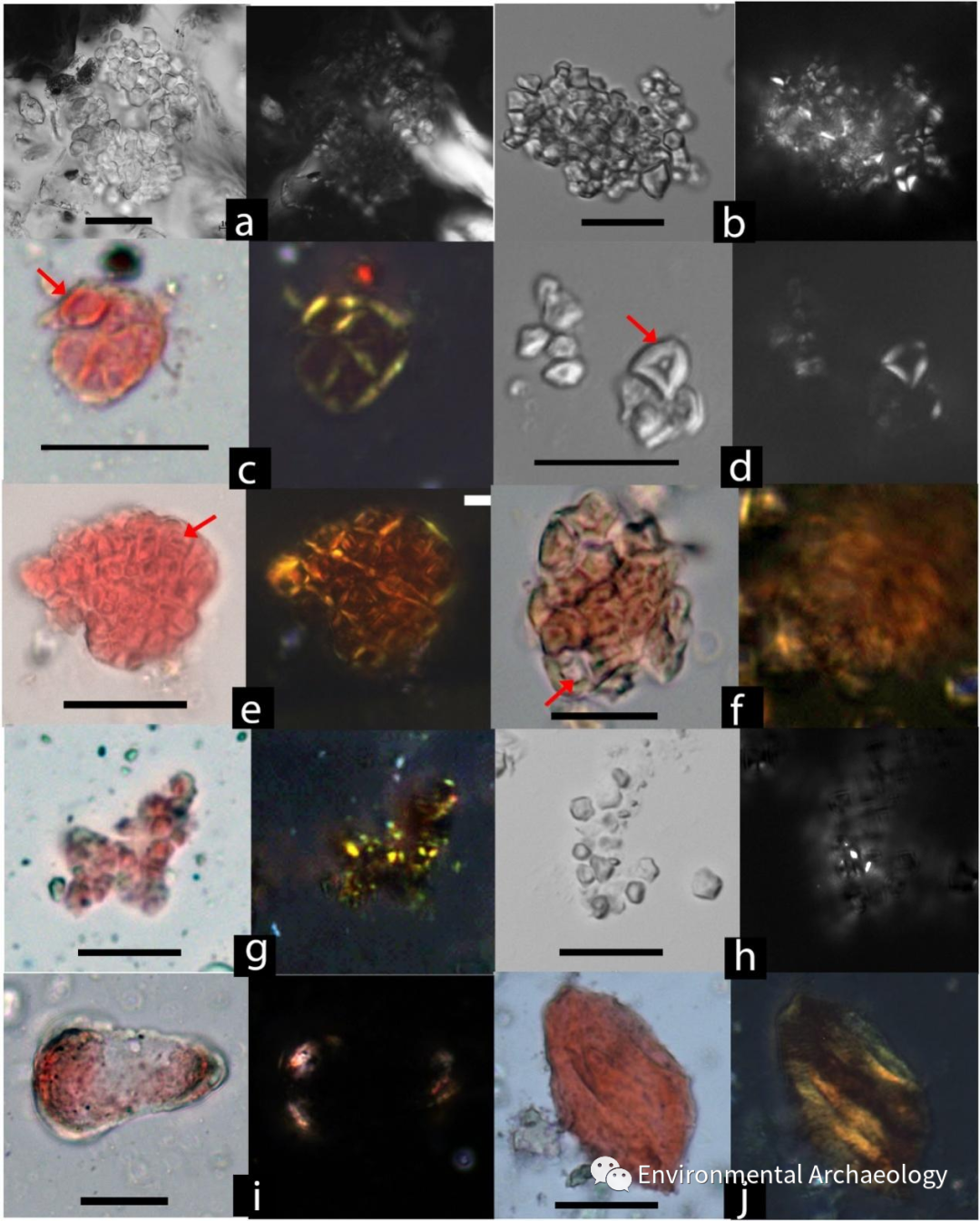

图4:桥头陶器残留物中的淀粉粒类型及现代对比标本

(a: Ⅱ型,薏苡,来自桥头;b:薏苡,云南产;c和d:III型,块根,来自桥头;e:IV型,橡子,来自桥头;f:橡子(Quercus fabri),浙江产。每颗淀粉粒显示 DIC 和偏振光镜拍摄的影像)

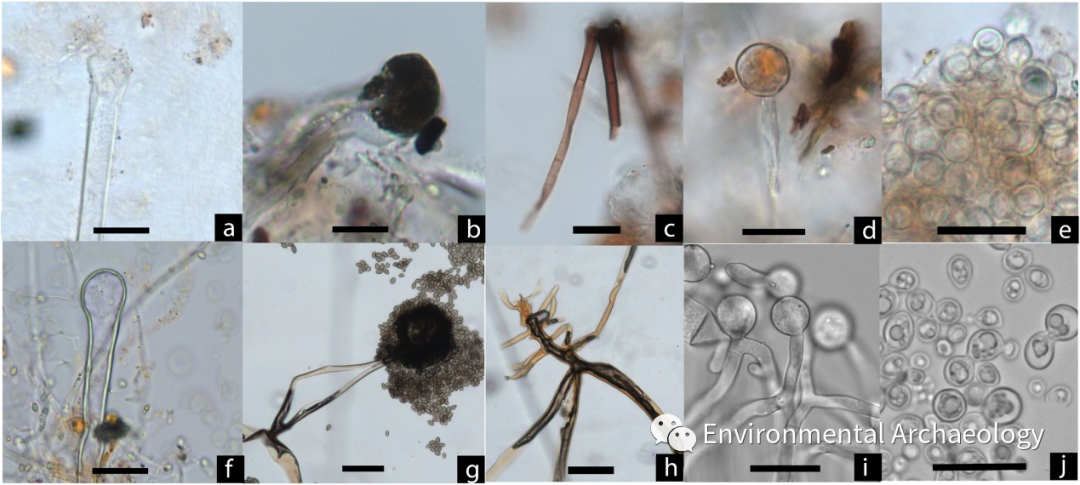

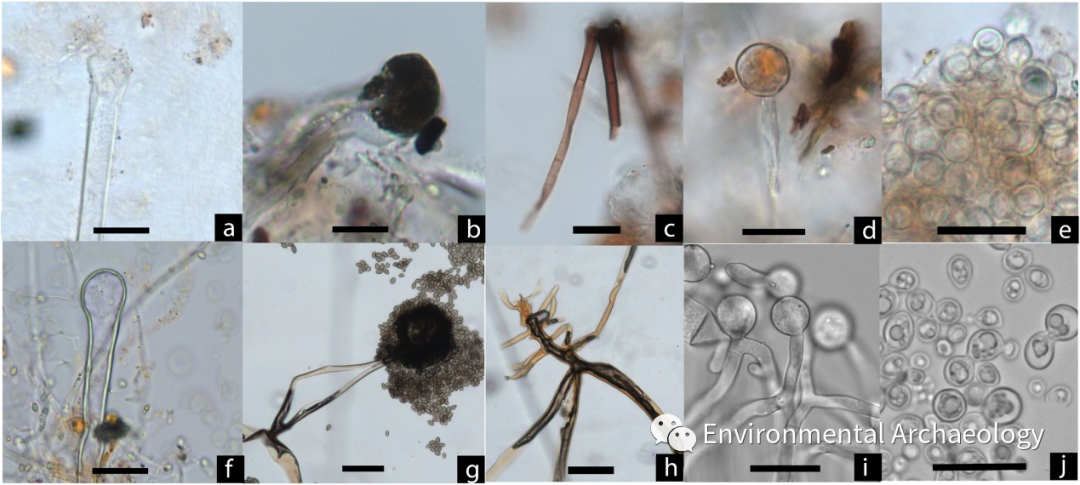

同时,残留物中发现了丰富的与发酵相关的霉菌和酵母细胞。这些霉菌在形态上与曲霉和根霉一致,这是东亚和东南亚用于酿酒的典型微生物,特殊霉菌的存在表明发酵剂被同时用于糖化和发酵。

图5:桥头遗址陶器霉菌和酵母细胞与现代标本的比较

(a:不含菌丝的孢子囊,与f比较;b: 黑色孢子囊与孢子囊团相连,可能为根酶,与g比较;c: 根霉与假根连菌丝接处的菌丝,与h比较;d: 无球茎/孢子附着的囊泡/孢子囊,与i相比;e: 出芽状态的酵母细胞,与j相比;f:曲霉顶囊;g:根霉孢子囊和孢子囊孢子;h:根霉囊根;i:曲霉菌丝;j:酿酒酵母。)

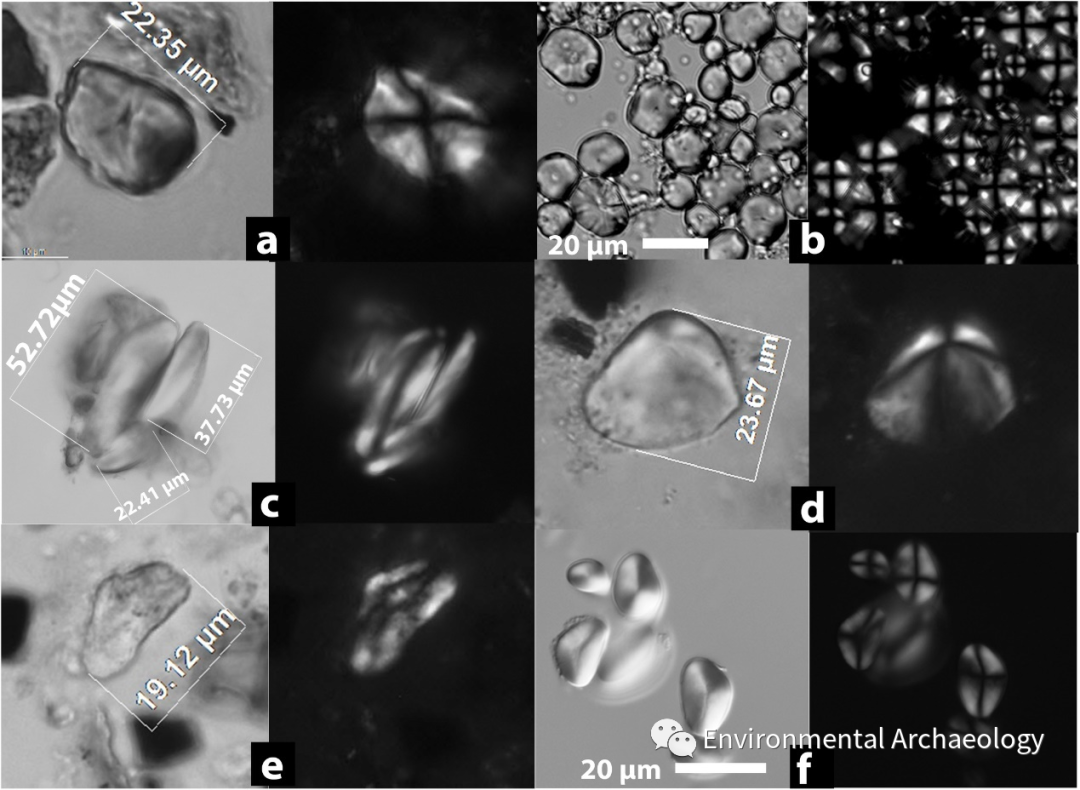

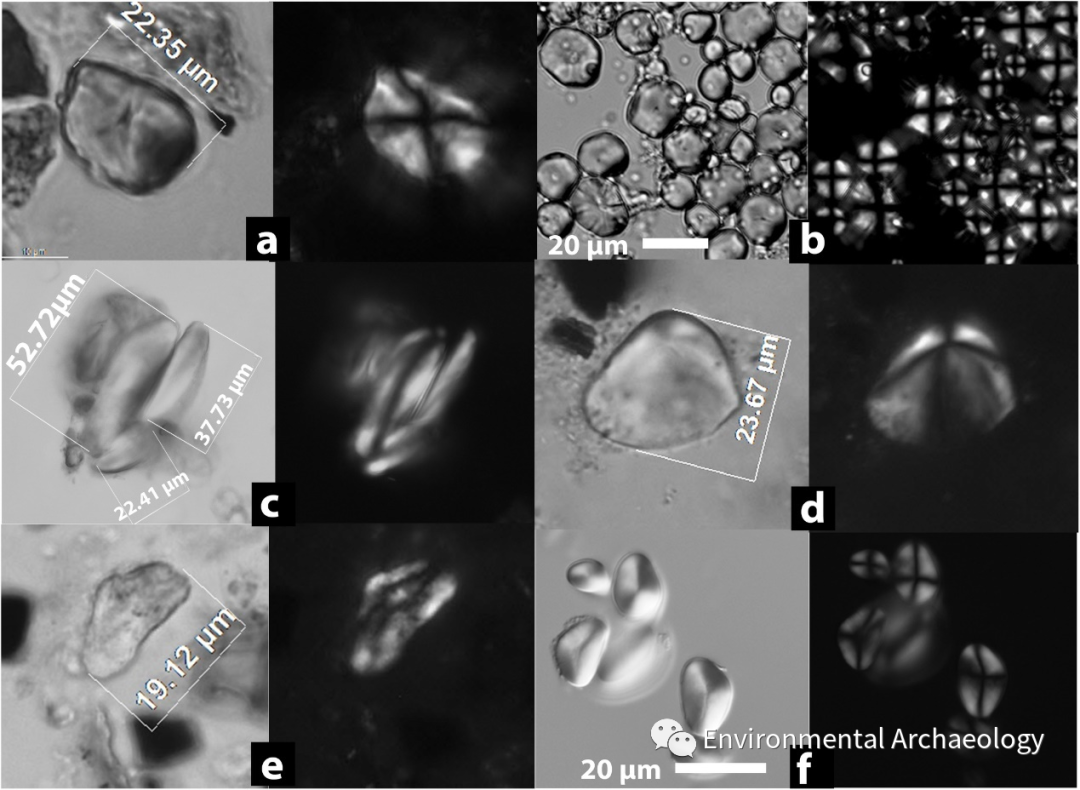

植硅体遗存证据鉴定出扇型、颖壳双峰型、并排哑铃型三种水稻特征型植硅体,一些十字形植硅体的宽大于18μm,可能来自薏苡的内稃或外稃,表明稻米和薏苡是酿造谷芽酒的原料。其它部分禾本科植物植硅体可能是特意添加到酿酒原料中的颖壳和茎叶,以促进发酵过程。

图6:桥头陶器的植硅体

(a:水稻双峰型(稻壳);b: 绞合状圆齿型(禾亚科);c:水稻扇型(水稻茎叶);d:并排哑铃型(稻亚科);e:十字型(似薏苡);f:帽型(禾本科);g: 黍亚科植硅体;h: 圆齿状棒型(禾本科颖壳))

残留物分析的三方面数据相互支持,说明9000年前古人已经开始酿造一种麴酒,其主要原料是稻米、薏苡以及其他块茎植物等附加植物原料。据史料记载,中国古代酿酒依靠三种糖化剂:唾液(咀嚼)、发芽谷物(麦芽)和酒麯(霉菌)。该研究发现早在9000年前,上山人已经有意识地选择和培养有益的发酵菌群,他们把发霉的谷物和植物茎叶混合制麴,使得糖化和发酵同时进行,进一步贮存后酿造出香味浓郁的麯酒。上山人也许并不明白酒麯背后的科学原理,这个发明可能是通过观察发霉谷物而得的意外发现,而后通过反复尝试而获取的实践经验。

饮酒本质上是一种具有社会和文化意义的行为,也是葬礼或祭祀仪式中的重要元素。和其他上山遗址相比,桥头遗址的遗迹和遗物都有一定的特殊性。桥头遗址中部为一土台,由人工挖掘环壕和古河道包围。土台上遗迹丰富,包含墓葬、灰坑和房址,并且出土了大量保存完好、制作精美的彩陶器,这些陶器可能是专门的仪式用具。在上山文化时期,水稻还处于驯化的早期阶段,其收割和加工可能需要较高的劳动力成本。因此,桥头遗址的酒可能是一种“特殊”或“奢侈”且具有社会价值的食物。

该研究通过对上山文化早期桥头遗址出土的陶器残留物的分析,结合现代标本,增强了对古人酿酒过程和方法的认识,重现了古人饮用酒的社会文化背景,也说明与饮酒密切相关的遗存是我们研究社会进程的重要考古学现象,进一步更新了我们对中国酒文化源远流长的认识。

推后记:中国酒文化渊源流长,婚丧嫁娶、红白喜事、走亲访友等都离不开酒,高兴了喝两杯,伤心了喝两杯,累了困了也能喝两杯,酒是一种生活,更是一种文化,但中国人最早是什么时候开始制作并喝酒的,一直以来学术界并不是十分清楚。近年来,斯坦福大学的刘莉教授和王佳静博士与国内考古同行合作先后在中国北方地区的多处仰韶文化遗址里发现了古人制作酒的直接证据,在国内外引起广泛的关注,但南方地区仍然缺少相关早期饮酒的证据。本研究通过残留物分析确认了中国南方也存在早期饮酒的习惯,并且要比北方早,谁说南方人不善酒量,恐怕以后的饭桌上要改改这个说法了。

特别感谢:达特茅斯学院王佳静博士对本文中译本的修改意见,并授权本号推送。

原文链接:Wang J, Jiang L, Sun H (2021) Early evidence for beer drinking in a 9000-year-old platform mound in southern China. PLoS ONE16(8): e0255833.