深度阅读

王菁 洪猛 | 北福地刻陶假面与史前傩仪

北福地刻陶假面与史前傩仪

王菁 洪猛

(河北大学历史学院)

面具文化以多种多样的形式广泛存在于世界各地。相对而言,目前发现的中国史前时期较系统的面具资料不多,在这种背景下,北福地面具的出土颇显重要,对于探索史前面具文化具有突出的价值。北福地遗址位于河北省保定市易县,是太行山东麓北部一处重要的新石器时代中期聚落。该地点出土了完整或可复原的陶制假面以及大量假面残片,具有批量制作、形制典型的特点,北福地也因此被称为“制作面具的史前文化”。诚如《报告》所言,北福地一期批量刻陶假面面具的发现,是目前所见年代最早、保存最完整的史前面具作品,是研究史前宗教或巫术的重要新资料。所以,北福地刻陶假面除独特的艺术性备受瞩目外,各界对其功用及其所反映的社会内涵关注度颇高。

发掘者认为刻陶假面“可能是用于祭祀崇拜或巫术驱疫时的辅助神器,用来装扮神祇或祖先。并且,很有可能,当时的人们带着假面面具,到祭祀场进行祭祀活动”。有报道将面具视为祭祀时的佩戴物,可称为我国最早的原始宗教法器。近有研究在详细分类基础上推测,面具说明北福地遗址存在巫术活动,属于原始巫术活动的一种或者反映了该地区存在多神系统的崇拜。我们近来对这批形制独特的面具的功用颇感兴趣,从北福地遗址材料推测面具的使用可能与房址的废弃密切相关,对其解读或有助于推进对史前傩仪的认识。需要指出的是,早在北福地面具发现之初,就有报道将其定为我国最早的陶制傩戏面具。但一直未见任何论证。本文在以往认识基础上,结合对出土情境的分析、原始宗教的理解等,就北福地刻陶假面的使用及其所反映的史前傩仪问题略作讨论。不当之处,敬赐指正。

01.

出土情境与假面使用

北福地遗址发现刻陶假面(有一件石面具)残片总数145件,属于北福地第一期遗存,年代约在公元前6000~前5000年。背景信息清晰的假面残片主要出自8个单位,数量明确者从多到少分别是F1(38件)、H76(35件)、F12(13件)、F2(11件)、F5(2件)、F11(2件)。H52、H78据《报告》介绍出土大量陶面具,但未给出具体数值。

上述8个出土单位,有5个明确为房址。H76平面近方形,直壁,平底,面积较大,特征与一般灰坑不同,《报告》推测可能为一未建造完工的房址。所论甚是。H78平面近椭圆形,斜直壁,平底,面积较大,但仅深26厘米,远浅于一般灰坑,从平面图看该灰坑有两壁较直,夹角亦略呈直角,这些特征与同期房址相似。H52平面近椭圆形,斜弧壁,圜底,深65厘米,如是特征无疑显示其应为灰坑类遗迹。但值得注意的是,该坑似残缺,残余部分口部面积大于一般灰坑,从平面图看有两壁很直,夹角呈直角,坑内有很深的灰褐色填土,填土表层距坑开口深不足20厘米、堆积大量陶面具、直腹盆与支脚残片等。该遗迹最后的情形很可能是利用原先的坑穴又加工成了新的用途。可见,出土刻陶假面的三个灰坑不会是一般性的灰坑,至少在与大型假面一同呈现时很有可能是作为房子类居所使用的。由此看来,北福地遗址刻陶假面的存在背景具有较强的一致性,当与房子类居所有着密切的关联。

北福地遗址刻陶假面残片数量多,但完整或可复原的仅12件,根据形制大小可分为两类,一类是高度20厘米左右的大型面具,另一类是高度15厘米以下的小型面具。二者不仅是形制差异,在功能上可能也有不同,大型面具便于佩戴,用于祭祀活动的角色扮演,小型面具较大者可能具有大型面具的功能,较小者或更多地是一种装饰作用或在祭祀场地充作“法器”。大型面具在有关礼仪活动中具有核心作用,对它们的讨论成为理解面具功用的关键。

完整或基本完整的大型面具共有5件,分别出自F1、F2、F12、H76、H78。也就是说,面具残片最集中分布的几个单位,从目前资料看多数有且仅有一件大型面具。有关单位可能是集合了一个大型面具与若干假面残片,个别单位还包含一些小型较完整假面。这一情况表明,那些大型假面并非是被随意废弃在房址等单位中的,因为常态下自然废弃堆积中遗物的构成通常具有较大随机性。北福地遗址大型假面在每一个单位中的唯一性,属于其特殊性质的一种重要体现。

通过考察与刻陶假面共存的遗物的情况,也能够发现一些有规律的现象。

先看与刻陶假面共存的石器情况。北福地一期出土石器主要包括各类石制品、砺石块、石料、细石器等。通过对《报告》第299页表中列出的有明确数据的代表性单位出土石器进行统计学分析,可得到如下结果(图一)。

图一 北福地一期“房址”出土石器数量箱形图

(最上方的线段表示除异常值外数据的最大值,最下方的线段表示最小值,其中箱顶和箱底分别表示上四分位数和下四分位数,箱图中间的粗线段表示中位数。箱外的星号和圆圈分别表示样本数据中的离群值。砺石组由于F1数值远超过箱体,影响观测的最小刻度,因此予以剔除并标识于图外)

如图一所示,北福地一期房址出土石器逸出箱外的离群值又称异常值,表明该数值与其他数据相比差异比较大。通过判断各组物品的数据可以看出,离群点和最大值均出自F1、F2、F12、H76等几个集中出土大型假面的单位,即这些单位的物品数量远远多于其他单位。这种高度离群的情况表明有关单位遗物数量已远超北福地一期遗迹的一般数值。《报告》认为F1、F2大量出土石制品,性质相似,可能是专门的石制品制造场所。但由图一可知,出土石器异常数据的情况不仅见于这两座房址,F12、H76同样存在,并且“房址灰坑中的石器大多为使用程度很高的残缺品、废品,使用痕迹粗糙”,也有悖于很多石器加工场“生产工具大多没有使用痕迹”的情况。

再看与刻陶假面共存的陶器情况。由表一可知,出土陶器残片数量最多的几个房址均为有大型面具者,其中,即便是出土陶片相对较少的F2,陶片数量仍接近没有假面出土的F7所出陶片的近两倍。然而,北福地房址虽出土了大量陶片,可拼对复原的却极少,仅六个单位的陶片可复原,复原陶器最多者仅3件,复原率很低。有研究对新石器时代赵宝沟遗址房址的陶器复原情况进行过分析,复原率低者为7%,高者达100%,平均复原率约在30~40%之间,远远高于北福地一期遗存。这一比较情况启示我们:北福地房址尤其是出土大型面具房址内的大量陶片或并不是完整器被废弃后在自然状态下损坏的,而更像是人为地将残损的陶片抛入这些房址中留下的。

表一 北福地一期房址出土陶器统计表

居室内的出土情况可进一步将认识推向深入。根据《报告》的文字描述和图像资料能够了解到北福地一期房址居住面遗物的情况。由表一可知,像F7居住面遗物较多,东南角集中堆积直腹盆、支脚等,这很可能代表了房屋废弃时的原始状态,而多数房址居住面上分布的遗物非常少,大部分只零星散布若干砾石块,表明在房屋废弃之前很可能已经将室内的器物基本搬离了。值得注意的是,F2、F12两座房址,在几乎将室内的陶器、石器等搬空的情况下,却分别在居住面上留下了一件大型刻陶面具。出土大型假面的另外3个单位是F1、H76、H78。《报告》指出H78填土底部堆积大量陶面具等,假面也很有可能出在地面上,并且H78平面图上明确画有面具残片。H76未标明所出假面出土位置,但《报告》在列举填土包含物时却并未提及假面,不知假面是否也出在了地面上。F1假面出自填土,但该房址假面有一定特殊,如大型假面边缘并未完成穿孔、小型假面形体也较大等,较完整假面呈组合现象,假面使用方式或有一定差异。此外,H52假面残片较多,不排除当时有大型假面存在,所出假面残片有的宽近15厘米可佐证这一点,如前所述其假面出在灰褐色填土表层,亦可视为特定的地面上。由此可见,北福地一期大型面具很有可能一般情况下是摆放在房子类居所地面上的,并非随意弃置。《报告》据H52、H78的情况,亦指出“人们有意的集中埋藏,或许反映了即使对假面面具废弃的残片也珍重处理的理念”。

通常情况下将大型面具摆放房屋居住面上,显然是北福地人一种刻意的行为,或许是佩戴假面在室内外举行某种礼仪活动后有意识留下的。而房址内大量的陶片、石制品多出土于填土中,很有可能是房屋废弃后被倾倒而入的。一般情况下,房址居住面上遗存的分布状态反映的是房屋废弃当时的情形,房址填土堆积的形成时间则或短或长,可能是房屋倾倒时墙壁、屋顶坍塌形成,也可能是房屋废弃后在人力或自然力的作用下堆积而成。房屋坍塌的时间有可能是即刻推倒,这种情境下填土内的遗物与居住面上的遗物在废弃时间上的差异几乎可以忽略不计;同时也存在房屋废弃较长一段时间以后才坍塌,这时坍塌堆积中遗物的年代往往会晚于居住面上遗留的器物。从北福地一期出土面具的房址居住面与填土内发现的堆积、遗物来看,二者似没有明显的时间差距,现有迹象显示房屋地穴被填埋的时间与居住面上留下面具的时间应该不会相隔太远,或许是一连贯的行为过程。据此推测,该遗址有关房址的废弃过程可能是:佩戴假面在室内外举行仪式后将面具刻意留在了居住面上,接下来推倒四壁及房屋有关设施,将废弃石制品、陶片以及一些小型假面或假面残片倾倒入倒塌堆积之中,并逐渐将房址地穴填满。这种情形下,刻陶假面自然与房址的弃置具有密切联系,从某种程度上说,假面的使用似乎是北福地聚落房屋废弃仪式的一部分。未有大型假面放置居住面的房址,其仪式过程可能要简洁一些。

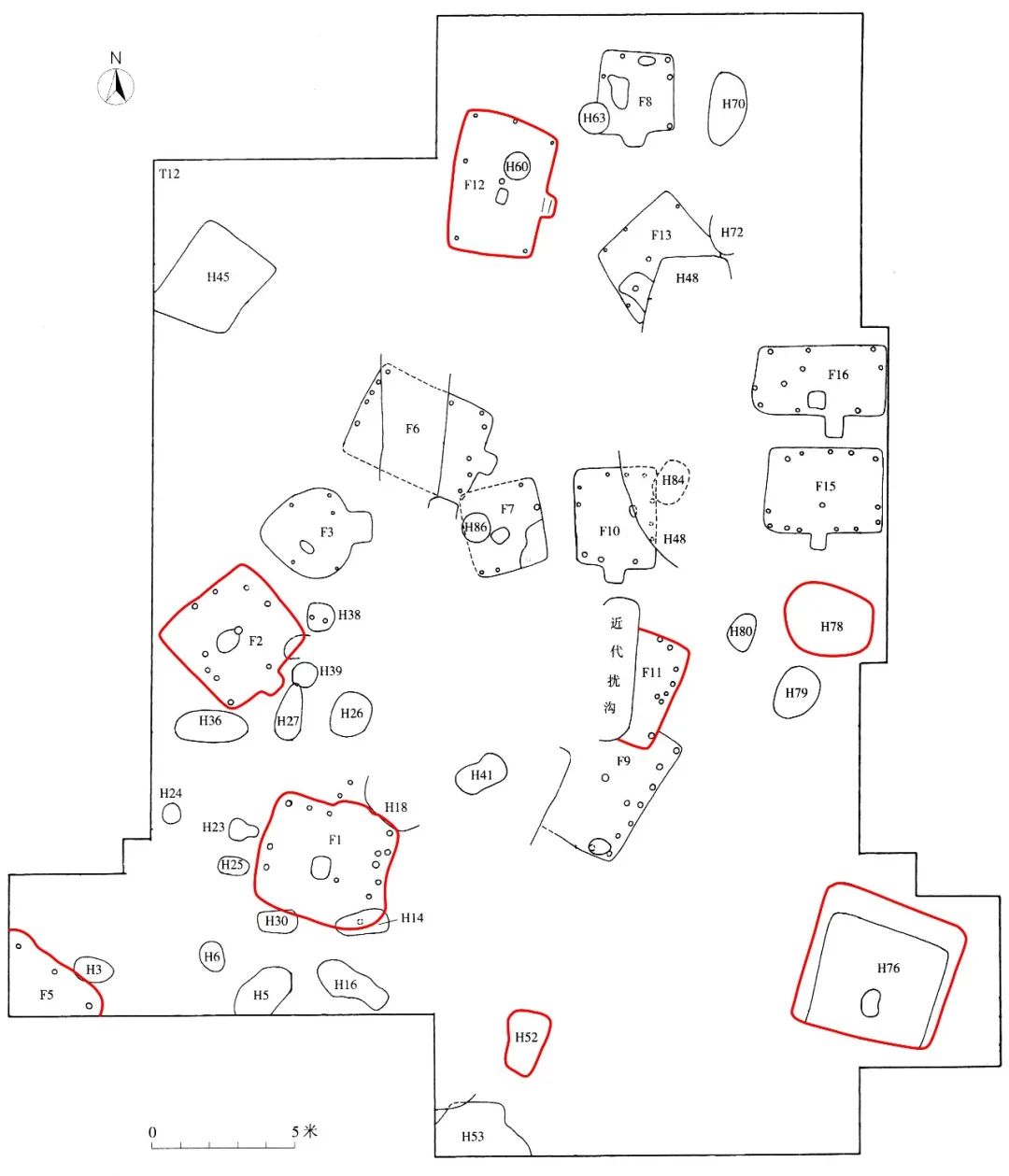

北福地一期房址从房屋朝向来看,主要可分为两类。一类是以F10、F15为代表的正向房屋,门道统一向南,平面近方形或长方形,房屋面积相对要小一些。一类是以F2、F12为代表的偏向房屋,门道多向东南,平面多近方形,房屋面积普遍要大一些。可能是房址或在废弃时作为房子类性质处理过的H76、H78、H52,从现有迹象观察也呈现斜向,形态特征与第二类相若。巧合的是,北福地一期集中出土刻陶假面的单位皆属于第二类(图二)。很明显,如若刻陶假面能够与北福地房址废弃仪式相关联,则这种仪式可能仅限于第二类单位而言。

图二 北福地一期遗迹布局及集中出土刻陶假面的单位

从发掘区域看,第二类单位几乎遍布整个发掘区域。除出土面具的单位外,东南向房屋还有F6、F9、F13等。这些房址都遭到晚期堆积严重破坏,其原所包含的遗物已不知其详,它们是否当初也包含刻陶假面甚或大型假面就不得而知了。此外,F5、F11出土假面残片较少,亦未见大型假面,也不排除与遭受了较大破坏或未发掘完整、仅清理局部有关。这类单位之间存在叠压打破关系,比如F11打破了F9,或许表明其延续了较长时间。由此可见,在这一类型房屋中,在房屋废弃时使用面具很可能是一种非常普遍的行为。与之相反,面具残片在偏东北区域的南北向房屋中几乎没有发现。因出土陶器整体器形变化不大,暂无法对房址进行更细致的分期,《报告》认为最西侧一排F1、F2、F3、F5、F12、F6等6座可能略早于其他8座,F7、F15等正向房屋年代相对较晚。据此推测,在北福地聚落房屋废弃时使用假面的仪式或并不是自始至终都存在的,而是以F2为代表的偏向房屋普遍在废弃时举行了假面仪式。另外,偏向房址中,如前所论,较早的F9(可能还包括F6、F13)是否有假面也不清楚。总体来看,流行假面仪式的偏向房屋的废弃可能是陆续的,也可能是由于瘟疫或灾害等引起的集体搬迁,至正向房屋盛行的阶段,这种废弃仪式就几乎不见了。

02.

刻陶假面所反映的傩仪

北福地遗址除发现集中分布的房址外,还发现一处祭祀场遗迹。《报告》认为北福地刻陶假面可能用于祭祀场的祭祀仪式,以装扮神祗或祖先。然而,在面具集中出土的房址或灰坑内,遗物大部分为使用程度很高的残缺品或废品,完整的陶器很少;与此同时,在北福地祭祀场所出遗物“似经认真选择、个体基本完整无缺损”,除精致的陶器、石器外,还有一些高档器物,但未见任何假面甚至假面残片。两者都是对器物的集中掩埋行为,但是模式似乎全然不同,祭祀场有意识地择取精品,当是有崇拜、供奉、祈求性质的祭祀行为,而与祭祀场器物的高度精致截然不同,刻陶假面多是用残破陶片加工而成、制作粗糙,结合其共出的大部分为使用程度很高的石器、废料以及破损的陶片,更像是某种具有丢弃意味的行为。

这两种模式代表了不同的目的取向,前者是为了得到、获取,而后者是为了驱逐、躲避。在生产力较低下的史前时期,趋利避害是人类生存最基本的法则,获得需要的与驱逐有害的几乎构成了先民最重要的两类社会活动。在宗教行为上可能前者表现为为了获取食物、神力或神灵祖先庇佑的巫术活动,后者则表现为驱逐畏惧对象的傩术。傩原为“难”,文字记载最早见于《周礼》,《周礼·夏官·方相氏》中记载,“方相氏掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难(傩),以索室驱疫”。难意为灾祸,祸患,杨堃先生进一步指出“惟因驱之不得其方,故疫患终不得止,驱之又来,永远无效,此傩之所以终训为难也”,可见最初傩是与驱灾避祸紧密联系在一起的。对《周礼》中的傩术,东汉郑玄注云:“冒熊皮者,以惊驱疫疠之鬼,如今魌头也。魌头,犹言假头”。在商代甲骨文中,鬼字的构成上从“田”,可能寓意面具,象征鬼头,下从“人”。陈梦家先生考证认为方相本是恶鬼,他所驱的方良也是恶鬼,方相之驱方良实际上是一种同类相克、以鬼驱鬼的方法。有学者指出,“所谓鬼的含义,是指蒙上鬼头的人,人们认为戴上死者的鬼头,即模拟死者本人”。可见,在驱灾避祸的傩术当中,假面的作用在于扮鬼。

与傩术不同,巫术的目的常常是获得性的。《说文解字》中认为巫“以舞降神者也”。《楚语》中将巫解释为“古者民之精爽不携二者,……如是则神明降之。在男曰觋,在女曰巫”。巫师是人神沟通的使者,而通神的法器也被认为是具有“神性”的,这一特殊属性决定了其材质、工艺或形制上的稀有性与珍贵性,常常是被珍藏而不能随意丢弃的。比如多贡人(Dogon)将面具视作祖先神的化身,会对面具进行血祭来保证它的活性和功效,以便能向其祝祷请愿。又如存在于我国很多民间祭祀仪式中的“开箱”仪式,扮演神的面具日常被封存于“神柜”内,在祭祀日当天举行请神仪式才能开箱取出。由此,我们可以看到,傩祭与巫祭二者在最初可能存在明确的区分,汪毅夫先生指出,“上古傩祭具有驱鬼的意义,驱鬼与娱神、驱鬼之礼与娱神之戏是相对的,傩祭在发展过程中经历了从“刑”到“礼”的改造,将驱鬼变为礼送、变冷遇为优待”,这一转变的过程使巫与傩之间的差异最终弱化,以致今天我们将与神灵鬼怪相关的作法仪式统称为巫术或巫傩。但作为古礼的巫与傩,在目的上有着本质不同,前者为了获得而降神,后者为了驱逐而恐吓,在表现形式上,巫是神性的、崇拜的、“优待的”,傩是厌弃的、畏惧的、“冷遇的”,从北福地假面制作的粗糙程度以及共出的多是废弃陶、石器来看,后一种倾向似乎更为明显。

在此基础上再来具体分析北福地遗址刻陶假面的形象。在形象可辨的十余件假面中,三件为疑似动物形象,余者皆似人面(图三)。动物假面中两件为大型面具,一为猪面形象,一件“面目狰狞恐怖,双眼凶光,颇似猫科动物”,另一件似为猴面。两件大型面具均着意刻画出了动物张嘴呲牙的形象,似在表现其发怒的状态。猪面具在嘴部两侧刻意做出了两个圆窝,在新石器时代普遍存在拔取野猪牙齿的情况,由此推测假面可能表现的是野猪。猴面嘴部缺失,似怒目圆睁(图三,1~3)。人面形象则形象各异,整体看来情态似有两类,一类双目微睁,口部略张,似在表现人空虚疲弱之态,特别是标本7双眼下垂,仿佛一位垂暮老人。另一类则双目圆睁,或呲牙或张大口,有的面容扭曲,似有惊恐、痛苦之感(图三,4~11)。但无论哪种表情,都与庄重威严、刻划精致的英雄或神祗的形象如红山女神、良渚神人等相去甚远,结合前文的分析,更大的可能性是这些假面表现的是死者的灵魂,他们或是虚弱无力或痛苦不堪,因而体现出不同的表情差异。

图三 北福地一期假面形象

至此,或可尝试解读假面使用的过程。英国人类学者弗雷泽在探究原始信仰观念时曾提出著名的“相似律”,即“同类相生”或果必同因,“巫师”通过模仿就能实现任何他想做的事。在“同类相生”思维模式的引导下,让自己扮演的“对象”做出某种行为,按照“相似律”的原则就能向对象施加影响。那些大型假面可能象征骚扰人们的恶灵或者鬼怪,人戴上面具扮演作祟的鬼,那些小型假面或许象征被恶鬼骚扰的人类或其他,在作法时作为辅助道具。当扮演仪式结束后,假面被留置在室内,然后将房屋推到填埋将其囚禁,意在摆脱厄运。小型假面和制作假面产生的残片、陶石器等被一并埋入。

03.

余 论

上文在以往认识基础上,通过对出土情境的剖析,认为北福地遗址出土的刻陶假面与房屋废弃仪式具有较强的关联,结合对比祭祀场现象和对原始宗教的理解、面具特征的分析,从而推测这种独特的废弃仪式很可能属于史前傩仪的一种,这种仪式将北福地刻陶假面与具体原始宗教内容联系在一起。文中内容涉及到的刻陶假面类象征物、史前房屋废弃、原始傩仪等都是颇为独特的文化现象。

在史前假面发现史上,像北福地一期遗存所见数量之多、保存之完整者较为少见,尤其是其年代之早,显示了重要价值。面具是古今中外较为普遍的文化现象,代表着十分繁复的精神信仰体系。由于缺乏知识背景,对史前时期面具功能的解读存在较大困境。以北福地面具为例,以往的探索都有很多可取之处。就可凭依的材料而言,出土情境是最有力的证据。通过对出土单位、共存物等多方面缀联思索,或许更能够接近认识北福地面具之功能。

史前房址废弃现象在田野考古中常见,以往发掘和研究工作对此还注意不够。王仁湘先生对史前捐弃房屋风俗做过系统思考,探讨了烧毁、捣毁、废弃等几种捐弃房屋方式,有意废弃的居址遗迹主要有陈设有序的用具、居住面放置生活用品等现象。本文藉由刻陶面具功用探讨的房屋废弃,主要是仪式性的。所涉废弃房屋基本上都是搬光了物品。史前房址废弃无论是呈现状态还是背后理念都非常复杂,这要求我们在田野考古和研究中要充分注意一些细微之处。

原始宗教具有极为丰富的文化内涵。本文从考古现象出发,结合学界以往提出的一些支撑性认识,将北福地刻陶假面与史前傩仪相对应,进而引发了关于傩术与巫术的新思考。由于北福地一期遗存年代远达七、八千年前,本文认识若有可取之处的话,对于早期傩术等问题的理解或有一定的启示作用。由上文提及的汪毅夫先生等的研究来看,傩术涵义有着明显的时间变化,这也提示我们要以变迁的视角来看待一些宗教或者礼仪内容。

[原文发表于《形象史学》2020年下半年(总第十六辑),注释请参考原文]

编辑:沈林泉