深度阅读

吴越地区青铜时代的太阳崇拜——一种青铜杖饰的文化解析

吴越地区青铜时代的太阳崇拜

——一种青铜杖饰的文化解析

郎剑锋(山东大学历史文化学院)

内容提要:东周晚期,吴越地区流行一种具有地域特色的青铜杖饰,其在结构、形制和装饰等方面都具有很强的一致性。结合传世文献和考古资料进行推断,这种青铜杖可视为简化的太阳树,这是吴越地区青铜时代太阳崇拜的物证。该信仰在吴越地区至少可追溯至良渚文化、河姆渡文化时期,至汉晋时期则已经发生明显的转变,以至最终消失。青铜杖饰象征意义的分析表明,吴越地区新石器时代和青铜器时代的宗教信仰存在一定的延续性,吴越地区与长江上游地区可能存在远距离的文化交流,但二者的具体过程尚不清晰。

关键词:吴越地区 青铜杖饰 东周晚期 太阳树 太阳崇拜

太阳崇拜在世界早期文明的信仰体系中占有重要地位。中国古代,特别是中国上古时期也存在太阳崇拜现象。此前,已有不少学者利用传世文献和考古资料对中国古代的太阳崇拜进行过宏观讨论或综合研究[1]。由于传世文献中关于吴越地区青铜时代宗教信仰方面的记载较少,且时代较晚,文本的真实性存在较大争议。因此,本文拟通过分析一种仅见于吴越地区的青铜杖饰,对吴越地区青铜时代的太阳崇拜进行探讨,并就该信仰在吴越地区的源流展开讨论。

一、青铜杖饰的形制

目前,笔者共收集到五件(组)青铜杖饰,时代相对集中,皆为春秋晚期阶段。下面即以发现时间为序,对其形制进行介绍。

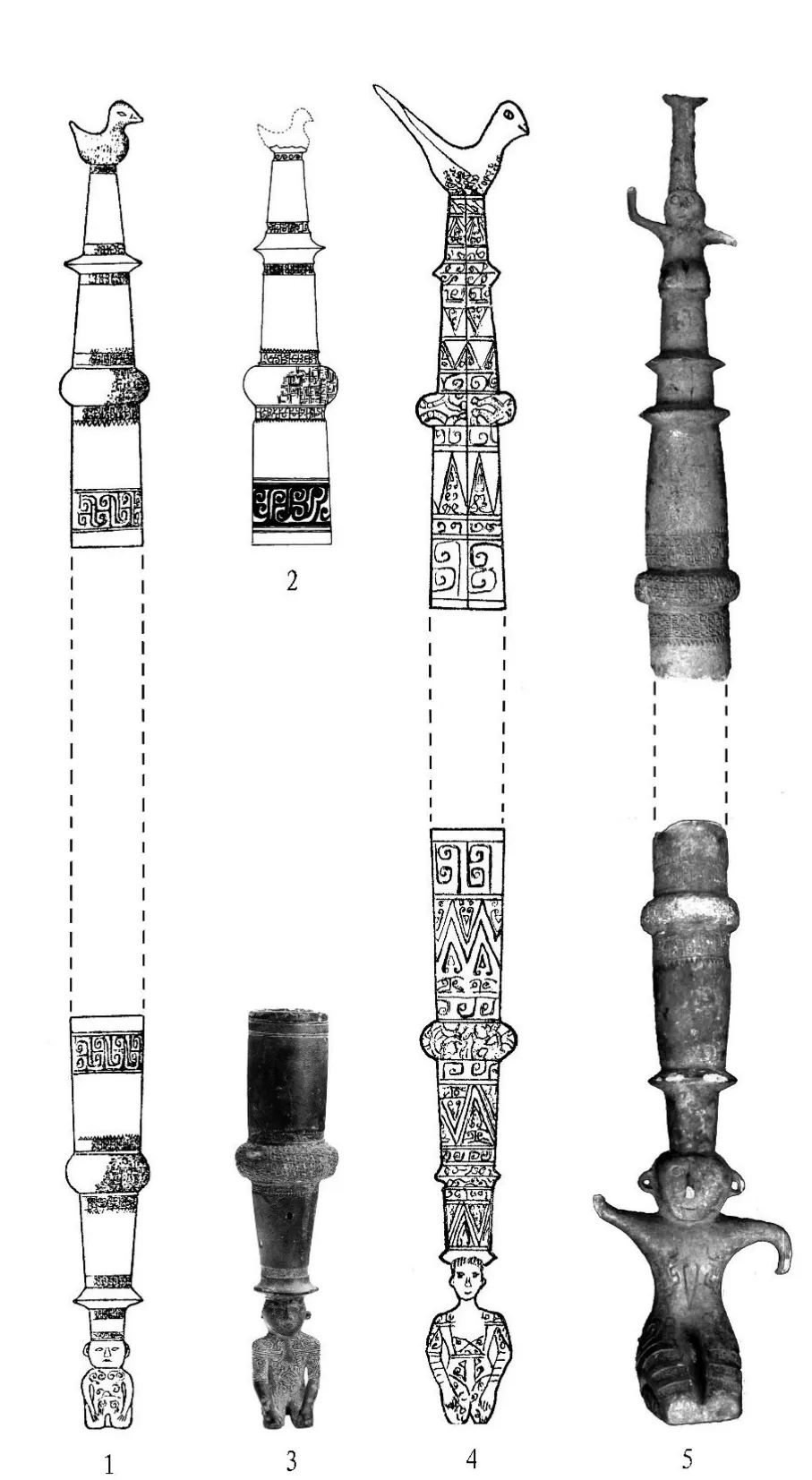

标本一,1970年浙江吴兴埭溪出土[2]。仅存杖饰末端,报道者借用青铜兵器术语,称之为“镦”,可从。铜镦上段为上粗下细的管状銎,底部为跪坐人像;管状銎近口部饰两组凹弦纹,中部为突起的圆箍(以下简称“圆箍”),饰细密的棘刺纹,上下依次装饰勾连云纹和锯齿纹;管状銎末端为断面呈三角形的凸棱(以下简称“凸棱”),凸棱上边饰云纹一周。跪坐人像双目平视,双手置于腿上,椎髻,躯干及四肢饰复杂的几何纹样。通高18.7厘米(图一:3)。

标本二,1984年江苏丹徒北山顶墓出土[3]。由杖首和杖镦两部分组成:杖首顶端为一鸟形雕塑(简报称“鸠”),尖喙短尾,羽纹清晰;杖镦末端为一跪坐人像。杖首和杖镦的对应位置为凸棱和圆箍,圆箍上饰细密的棘刺纹,凸棱和圆箍上下各饰一周勾连云纹和锯齿纹,杖首立鸟下缘和杖镦人像上缘也饰勾连云纹,杖首、杖镦近銎口处饰云纹。跪坐人像双目平视,双手置于腿上,躯干及四肢饰云纹。杖首通高21.2、杖镦通高19.2、管状銎最大直径3.4厘米(图一:1)。该组青铜杖饰出土时銎口相对,且呈直线分布,相距1.89米,据此可知青铜杖原来的高度接近2.3米。

标本三,1987年江苏丹徒青龙山墓出土[4]。墓早年被盗,青铜杖饰只残存杖首部分,顶端的鸟形雕塑已不存。杖首形制、装饰与丹徒北山顶杖首近同。杖首残高16.5、管状銎最大直径3.3厘米(图一:2)。

图一 青铜杖饰

1.江苏丹徒北山顶杖饰(M:24)2.江苏丹徒青龙山杖饰(M1:77)3.江苏吴兴埭溪杖饰 4.浙江绍兴中庄村杖饰5.浙江德清龙山村杖饰

标本四,1990年浙江绍兴漓渚镇中庄村出土[5]。杖首、杖镦的形制与北山顶杖饰相近,但细部特征存在一定差异。该杖首顶端的鸟形雕塑作展翅欲飞状;杖镦末端的跪坐人像,额前刘海,脑后椎髻,躯干及四肢饰云纹、三角纹和弦纹等;圆箍、凸棱及管状銎饰云纹、三角纹、折线纹。杖首通高26.7、杖镦通高30.65厘米,杖首、杖镦管状銎最大直径分别为3.7、3.6厘米(图一:4)。

标本五,2003年浙江德清武康镇龙山村河度里出土[6]。杖首形制与其他标本略有不同,除圆箍和两个断面呈三角形的凸棱外,还有一跪坐人像,姿势和表面装饰与杖镦末端的跪坐人像相似。杖首顶端的小鸟已残,形制不明。杖首、杖镦的圆箍及凸棱装饰细密的勾连云纹和锯齿纹,与丹徒北山顶、青龙山杖饰装饰略同。杖首及杖镦的跪坐人像双手分别指向上、下两个方向,人像装饰的几何纹样较为粗犷。杖首和杖镦的管状銎口都略有残损。杖首残高29、杖镦通高30、管状銎的最大直径4厘米(图一:5)。

上述青铜杖饰在形制或结构方面存在很强的一致性,基本的构成要素包括管状銎、杖首顶端的鸟形雕塑、断面呈三角形的凸棱、断面呈扁鼓形的圆箍和跪坐人像;装饰题材和风格也比较接近。杖首及杖镦的管状銎属于功能性设计,可通过木柄或竹柄将杖首和杖镦进行连接;但杖首顶端的鸟形雕塑、对应分布的凸棱、圆箍及跪坐人像似远非功能性要求所能解释,应该具有一定的象征意义。青铜杖饰在形制或结构方面的一致性,要求在对其象征意义进行解读时,需要对不同的构成要素进行综合考虑,而不能只着眼于其中的某个方面。

二、青铜杖饰的象征意义

这种青铜杖饰形制比较独特,故颇能引起学者的注意。目前学术界已有不少关于其性质或功能的讨论。比如,丹徒北山顶墓葬的发掘者认为,杖首顶端的鸠为吴地图腾,鸠杖是至高无上的权力象征[7];沈作霖先生(以下略去敬称)、蔡晓黎、李修松也持类似观点[8]。有学者根据《续汉书·礼仪中》的相关记载,主张这种“鸠杖”是中国古代尊老授杖习俗的体现,其渊源或可追溯至史前时期[9]。也有学者对“尊老鸠杖”的观点提出质疑,如周建忠指出,用东汉时期的文献记载阐述春秋时期器物用途的思路欠妥,但作者并没有提出具体的观点,只将其笼统地称为“权杖”[10]。邹厚本认为,这种“鸠杖”并非“权杖”,而是配置在戎车上用以悬鼓的“鸠柱”[11]。此外,有学者提出“生殖崇拜”的主张,但并未进行论证[12]。

诸家观点虽存在差异,但都着眼于杖首顶端的鸟形雕塑,对青铜杖饰的其他构成要素鲜有论述,因而具有一定片面性。而解读青铜杖饰的象征意义显然需着眼整体结构,兼顾不同的构成要素。因此,下文拟对鸟形雕塑、凸棱、圆箍及跪坐人像进行讨论,在此基础上明确笔者对青铜杖饰整体象征意义的理解。

(一)鸟形雕塑。丹徒北山顶和绍兴漓渚的鸟形雕塑比较完整,前者造型简单,作蹲伏状,尖喙,短尾;后者造型较为生动,作展翅欲飞状,尖喙,长尾。仅凭这两件雕塑,很难判断其种属,更难以探索所蕴含的文化意义。因此,其种属及其象征意义只能置于整体结构中,与其他要素一起进行考察。

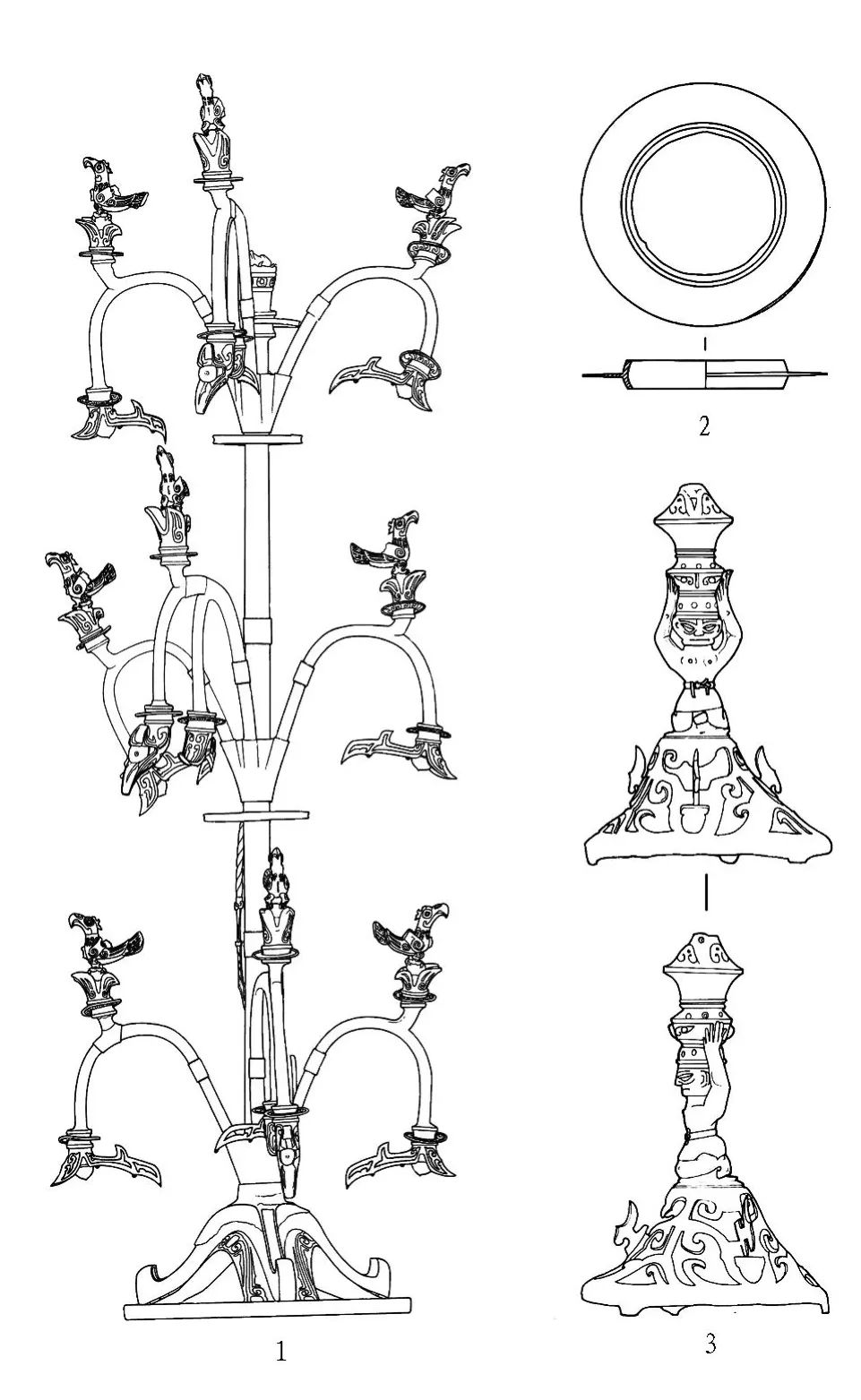

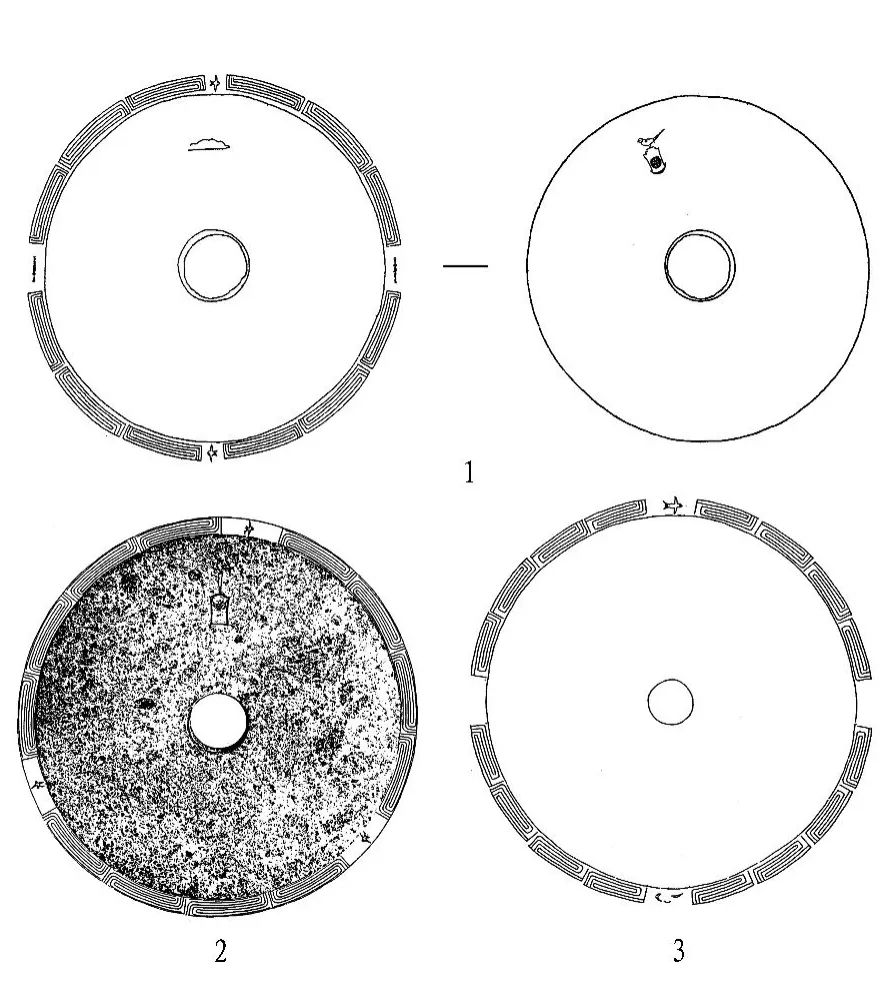

图二 三星堆文化相关文物

1.Ⅰ号青铜神树(K2②:94) 2.铜瑗(K2③:126)3.顶尊跪坐人像(K2③:48)

(二)凸棱。下文的分析表明,这是理解青铜杖饰象征意义的关键。将凸棱与浙江东阳前山越墓出土的“带领玉璧”(报告称“玉臂环”)进行比较,不难发现二者具有明显的相似性[13]。“带领玉璧”主要流行于新石器时代至青铜时代,学术界对这种玉器的定名、起源、传播、性质等都进行过讨论[14]。“带领玉璧”的命名表明,这种玉器也是玉璧的一种,其原初的象征意义应该与一般的玉璧相同。目前,讨论玉璧象征意义的文章甚多,多数学者都以“以苍璧礼天”(《周礼·春官·大宗伯》)一语为据,主张玉璧是“天”的象征[15]。但也有学者发现,玉璧的形制与浙江萧山跨湖桥遗址、余姚河姆渡遗址以及郑州大河村遗址出土的太阳纹相同或相似。因此,玉璧应该是太阳的象征,是史前先民太阳崇拜的物质载体[16]。笔者认同玉璧象征太阳的主张,认为玉璧作为太阳象征最直观、最有力的证据当属带有“飞鸟”刻符的良渚文化玉璧,其构图与四川成都金沙遗址出土的圆形金饰和鸟纹璧形器基本一致,其象征意义亦当相去不远(详见下文)。带领玉璧作为玉璧中的一个特殊门类应该也用以象征太阳。而将象征太阳的带领璧或璧纵向贯穿起来的做法也见于四川广汉三星堆“祭祀坑”出土的青铜树,后者的形制复杂、性质明确,因而成为藉以揭示吴越地区青铜杖饰象征意义的重要桥梁。

三星堆“祭祀坑”青铜树有大、小两种。其中,编号为K2②:94的I号大型青铜树保存相对完整,结构也比较清楚:底部为圆形器座,直径92.4~93.5厘米,其上为3个透雕拱形,饰窃曲纹。树干垂直向上,树枝分3层,每层3枝;树干顶端及第二、三层树枝下面的树干上套接“炯纹圆环”,每层树枝从中段分为2枝,末端为花朵,花朵下面也套接镂空的“炯纹圆环”,分枝花朵上面各有1只立鸟;树干下端铸接1条下行爬龙。树干残高3.59、通高3.96米(图二:1)[17]。有学者结合青铜树的形制和传世文献记载指出,这种高大的青铜树是太阳栖息的扶桑和若木[18]。

在传世文献记载中,与太阳有关的神树包括扶桑(又称“榑桑”或“扶木”)、若木、桃都等数种。其中,“扶桑”在东,为日出之“神木”。如《山海经·海外东经》:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北,居水中,九日居下枝,一日居上枝。”《淮南子·天文训》:“日出于旸谷,浴于咸池,拂于扶桑,是谓晨明。登于扶桑,爰始将行,是谓胐明。”《山海经·大荒东经》:“大荒之中,有山,名曰孽摇頵羝。上有扶木,柱三百里,其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌。”《淮南子·地形训》:“扶木在阳州,日之所曊。”“若木”在西,为日入之树。如《山海经·大荒北经》:“大荒之中,有衡石山、九阴山、洞野之山,上有赤树,青叶,赤华,名曰若木。”《淮南子·地形训》:“若木在建木西,末有十日,其华照下地。”“桃都”的记载如《玄中记》:“东南有桃都山,上有大树,名曰桃都,枝相去三千里。上有天鸡,日初出,光照此木,天鸡则鸣,群鸡皆随之鸣。”《古玉图谱》所引《玄中记》略有不同,曰:“蓬莱之东,岱舆之山,上有扶桑之树。树高万丈,树巅常有天鸡,为巢于上,每夜至子时,则天鸡鸣,而日中阳乌应之,阳乌鸣,则天下之鸡皆鸣。”[19]郭沫若认为,桃都是从扶桑演化而来的,阳乌之外还有天鸡,是新构传说的特点[20]。

笔者同意学者以三星堆青铜树为扶桑和若木的学术观点。下面就青铜树底座和枝干末端的“炯纹圆环”略作申述。

发掘者认为底部的三个拱形“如同树根”。通过对比青铜神树的底座、跪坐人像铜尊顶部的残件、编号为K2③:292-2的小型青铜人像的底座以及编号为K2③:201-4的Ab型玉璋上的图案,笔者认为青铜树的底座表现的可能是扶桑或若木所在的高山,即“孽摇頵羝”或“衡石山、九阴山、洞野之山”。至于青铜树枝、树干套接的“炯纹圆环”,发掘者已指出其为“太阳之象”[21],俞伟超也认为这种“涡纹圆环”是“铜质的玉璧模型”[22]。仔细观察可以发现,青铜树上的“涡纹圆环”显然模拟了两种不同形态的玉璧。其中,树干中下部的“涡纹圆环”是对一般玉璧的模仿,而树干顶端以及树枝末端的“涡纹圆环”则是对带领玉璧的模仿。值得注意的是,三星堆遗址还出土了不少形制与杖饰凸棱和带领玉璧相似的青铜器[23](图二:2)。如前所述,玉璧及带领玉璧都是太阳的象征,这些“铜质的玉璧模型”出现在树干、树枝的不同位置,可能意在表现“一日方至,一日方出”的动态效果。

除将璧或带领璧贯穿其上之外,吴越青铜杖与三星堆青铜树的相似性还体现在杖端或树巅的鸟形雕塑上。基于吴越青铜杖与三星堆青铜树在结构方面的相似性,笔者认为,吴越青铜杖与三星堆青铜树具有相同的象征意义,二者都是太阳栖息的神树。青铜杖贯穿象征太阳的璧或带领璧,顶端为载日之阳鸟(乌),其整体结构颇有日“登于扶桑,爰始将行”的意趣[24]。

(三)圆箍及跪坐人像。周亚最早注意到青铜杖饰上的圆箍与吴越地区青铜尊在形态和装饰方面的相似性[25];郑小炉也明确指出杖饰上的圆箍是对吴越地区常见的三段式青铜尊的模仿[26]。青铜尊是中国古代青铜器中的重要门类,在中原地区主要流行于西周中期以前。但在吴越及邻近地区,青铜尊一直延用到东周晚期,尤以腹部扁鼓、装饰细密棘刺纹和锯齿纹的青铜尊最具特色[27]。将绍兴306号墓出土青铜尊与青铜杖饰上面的圆箍进行简单对照即可发现,二者在形态及装饰方面的相似性显而易见[28]。因此,周亚、郑小炉对青铜杖饰圆箍的解读是正确的[29]。而象征青铜尊的圆箍与青铜杖饰底端的人物雕塑一起,构成了一幅仆人或侍者“顶尊跪坐”的场景,这一场景亦见于三星堆“祭祀坑”的出土文物。

三星堆“祭祀坑”、“顶尊跪坐”的场景出现在一件编号为K2③:48的青铜器(报告称“喇叭形顶尊跪坐人像”)上。该器底座下设三矮足,镂空花纹,装饰扉棱。跪坐人像上身裸露,下身着裙,腰间系带,头顶敞口折肩圈足尊,双手上举扶持铜尊腹部。尊顶部为喇叭形残件,饰四组简化的山形纹饰,底座直径10、高5.3、通高16厘米[30](图二:3)。需要指出的是,对青铜尊顶部残件的讨论非常值得注意。报告者以之为“喇叭形盖,盖钮残断”;孙华推测可能是纽部已残的器盖或者其他某种造型的器物底座[31];贝格立(Robert Bagley)认为,青铜尊顶部系一株小型青铜树的底座[32]。通过前文关于三星堆青铜树的描述可以发现,铜尊顶部的残件与青铜树的底座非常相似。因此,笔者比较认同贝格立的观点。若此观点不误,该器的完整形态与吴越青铜杖饰的结构近乎完全一致。

青铜尊在三星堆文化中占有十分重要的地位,两个“祭祀坑”共出土青铜容器(包括容器残片)25件,其中青铜尊多达14件,占半数以上。有学者据此指出,三星堆文化的青铜礼器是以青铜尊为中心的,青铜尊是蜀人用以沟通人神的重要媒介[33]。进一步的研究表明,青铜尊不仅在蜀地,其在整个长江流域殷墟时期的礼器系统中都占据着十分突出的地位[34]。青铜尊或“顶尊跪坐”的场景出现在吴越青铜杖及三星堆青铜残件之上,表明青铜尊在长江流域的流行是有其宗教背景的;青铜尊在吴越地区一直延续到东周晚期,表明相关宗教信仰(包括太阳崇拜)及其仪式在吴越地区延续了更长的时期。

综上所述,吴越地区青铜杖就其整体而言可视为一株简化的太阳树,是该地区青铜时代太阳崇拜的产物。杖饰顶端为“登于扶桑,爰始将行”的阳鸟,杖身贯穿象征太阳的带领璧,象征“一日方至,一日方出”的情形,而相关仪式所需的器用(青铜尊)和仆人或侍者皆以雕塑的形式加以表现。因此,青铜杖同时表现了吴越地区青铜时代太阳崇拜的信仰与仪式的部分内容。

三 吴越地区太阳崇拜的渊源

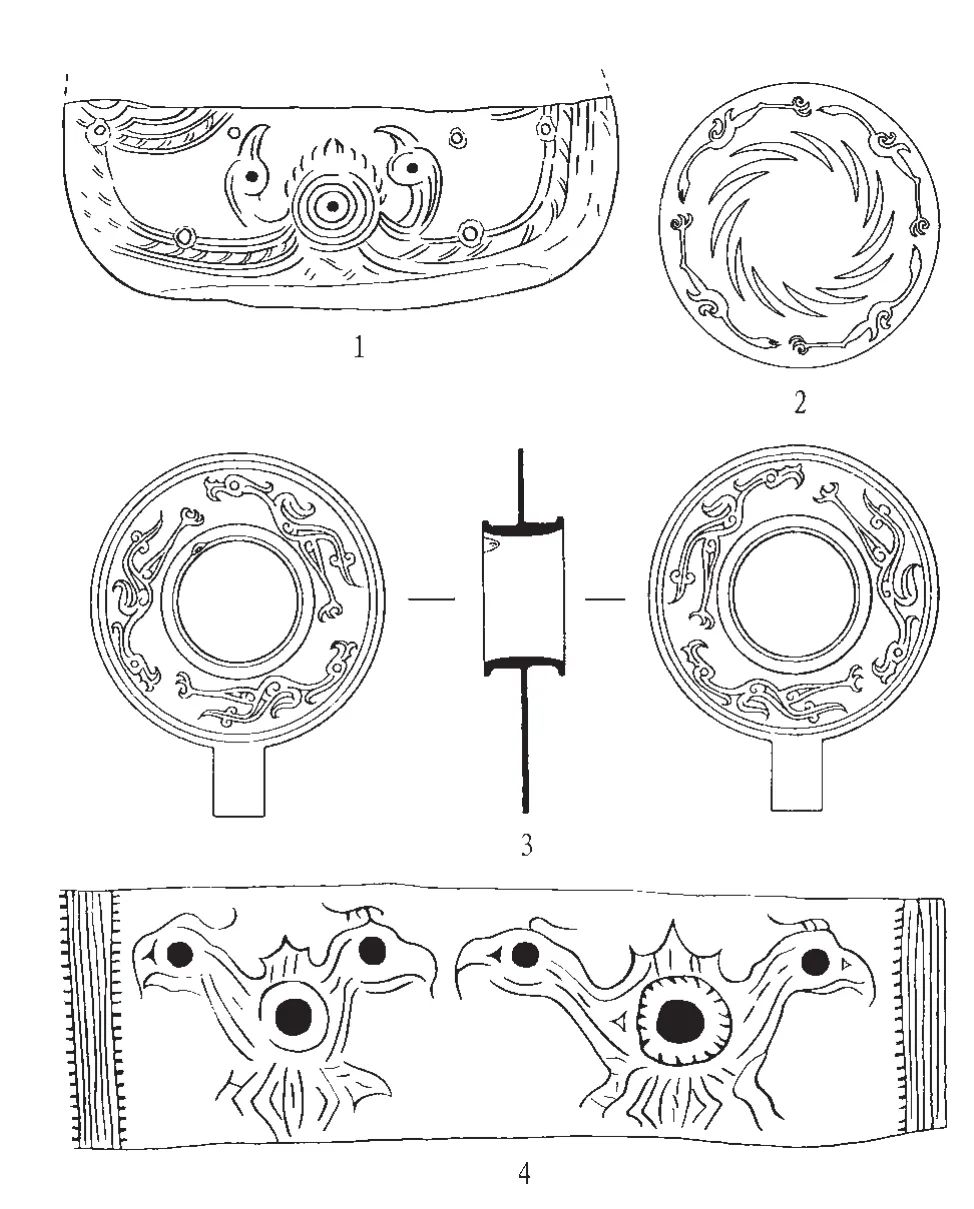

图三 河姆渡遗址、金沙遗址“阳鸟”图案

1.河姆渡遗址蝶形器(T226(3B):71)2.金沙遗址金饰(2001CQJC:477)3.金沙遗址带领璧形器(2001CQJC:542)4.河姆渡遗址骨匕(T21(4):8)

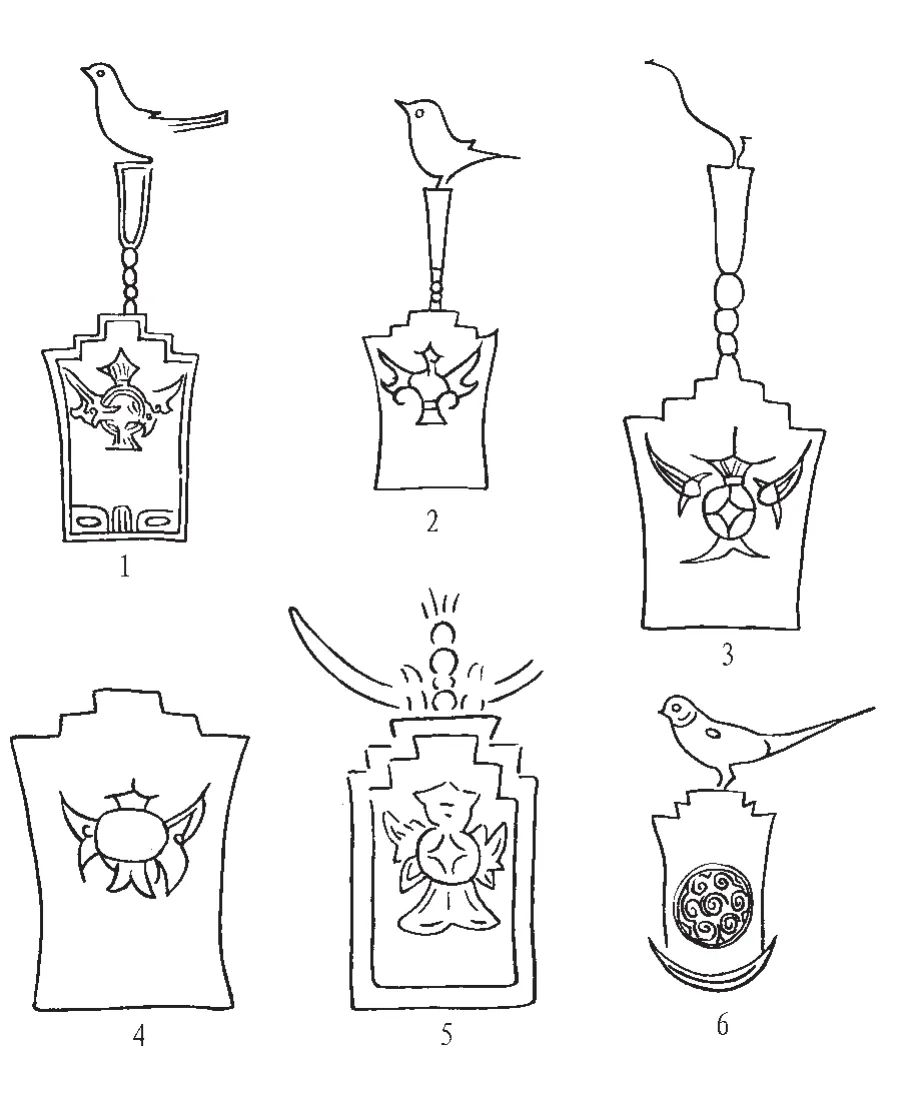

图四 良渚文化“立鸟”刻符

1.美国佛利尔美术馆三号璧 2.北京首都博物馆玉琮3.台北“故宫”博物院玉璧 4.浙江余杭安溪玉璧5.法国吉美博物馆玉琮 6.美国佛利尔美术馆一号璧

目前的考古资料和研究表明,吴越地区青铜时代的太阳崇拜源于新石器时代[35]。比如,浙江余姚河姆渡遗址出土的“蝶形器”,正面即刻画“双鸟朝阳”图案[36](图三:1)。该器上半部残损,下半部保存完整,中心部分由五个大小不等的同心圆构成,上面刻画火焰纹,两侧为勾喙、圆目、曲颈相向的鸟首,底部刻画羽状纹,象征伸展的双翅,整体构图与金沙遗址出土的金饰和带领璧形器上的图案内容一致,但后者的表现更加直观[37]。“金四鸟绕日饰”整体呈圆形,镂空纹饰,内层为一圆形,周围等距分布12条旋转的齿状太阳光芒,外层图案由4只相同的运日飞鸟组成,首、足相接,按逆时针方向飞行。外径12.5、内径5.29、厚0.02厘米(图三:2)。“铜三鸟纹有领璧形器”平面为中央有一圆孔、一侧有一矩形短柄的圆形。圆孔周围凸起形成高领,领两端略大而中央稍小,领缘较宽,外折。边轮两面铸造相同的纹饰,为3只首、尾相接的飞鸟,飞鸟形态、布局与前举金饰相近,寓意相同。该器直径10.2、孔径4.3、领高2.9厘米(图三:3)。因此,基本可以确定河姆渡遗址“蝶形器”上刻绘图案也是表现“飞鸟运日”的图景。类似的图案还见于1件骨匕之上。骨匕残长14.5、宽3.4厘米,并列的二组图案相似,皆为双首鸟形,鸟勾喙、圆目,鸟首相背,鸟身中部为重环的圆形中心(图三:4)[38]。

进入良渚文化时期,太阳崇拜信仰更多地表现在玉器上。下文即以良渚文化玉器的两组刻画符号为例,对其时的太阳崇拜进行讨论。

第一组,“立鸟”刻符。目前发现的此类刻纹玉器皆为传世或采集所得,较为完整的构图包括高台、立柱和飞鸟,偶有省略立柱或飞鸟形象者(图四:1—6)[39]。有学者主张,高台是图绘的祭坛,而上面刻画的图案为太阳或飞鸟运日的题材[40]。笔者认同这一研究思路,并将进一步明确刻符中立柱和飞鸟的象征意义,因为不同的研究者之间尚存分歧。比如,牟永抗认为立柱为树枝,供飞鸟栖息之用,而“台—柱—鸟”的构图反映了古人对于太空或者上天某一神灵祭祀礼拜的社会习俗[41];邓淑萍将立柱称为“神杆”,而将下端的圆珠视为“鸟卵”,并将其与“天命玄鸟”的记载联系在一起[42]。考虑到“立柱—飞鸟”刻符与吴越地区青铜杖的相似性,笔者认为,立柱应该也是象征太阳出入的扶桑或若木,立柱底部的“连珠”则可与青铜杖饰的凸棱和三星堆青铜树的“涡纹圆环”对应,是“十日”或“多日”的象征,其与刻符顶端的“立鸟”一起,共同表现“一日方至,一日方出”的效果,而论者所谓的“祭坛”则可视为扶桑或若木所在的高山。

图五 良渚文化“飞鸟”刻符玉璧

1.美国佛利尔美术馆玉璧 2.台湾蓝田山房玉璧3.英国维多利亚和艾伯特博物馆玉璧

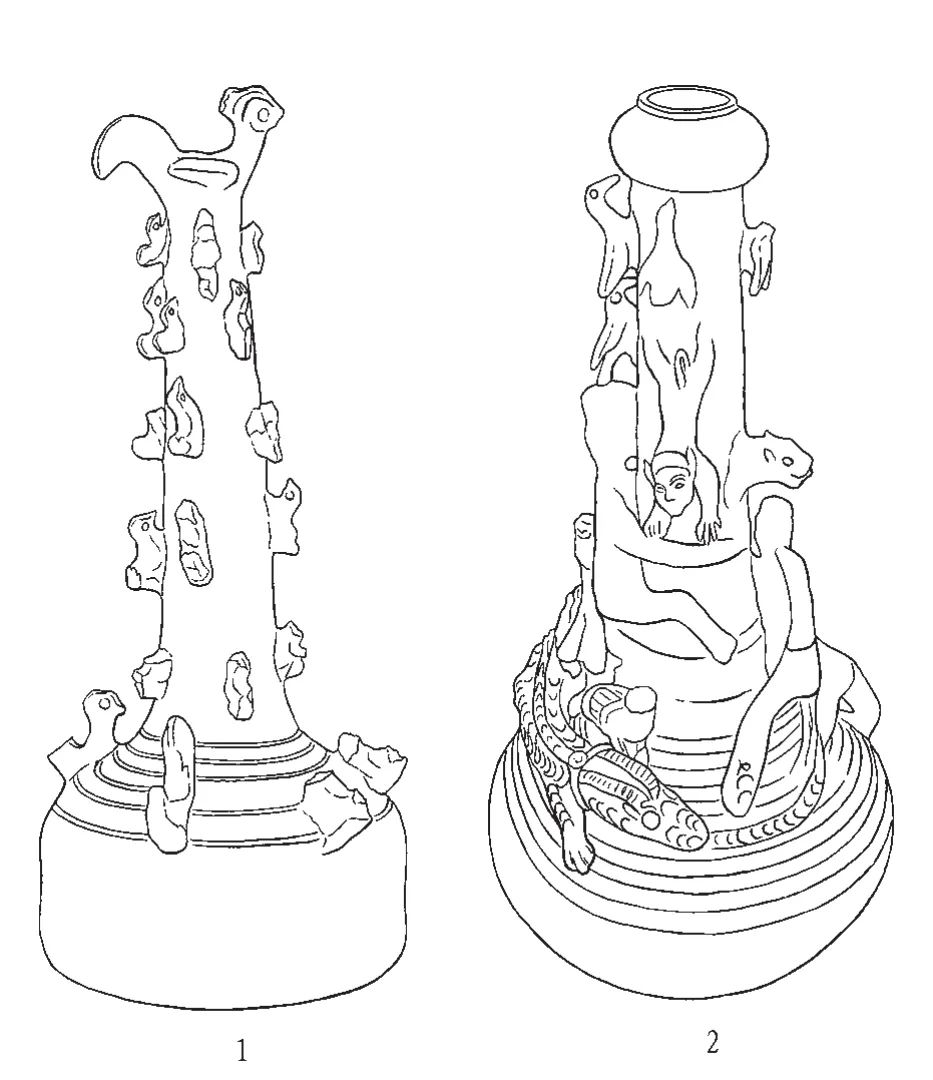

图六 釉陶“堆塑器”

1.浙江上虞联江鞍山出土 2.浙江鄞县丽水西山出土

第二组,“飞鸟”刻符。目前共发现三例,都位于玉璧的侧面,分藏美国佛利尔美术馆(Freer Gallery)、我国台湾蓝田山房和英国维多利亚和艾伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)[43]。佛利尔美术馆收藏的玉璧,直径23.65、孔径4.5、厚1.2厘米。两只展翅飞鸟与两棵树形纹饰(邓淑萍以之为“游鱼”)顺时针相间等距分布,鸟纹长1.2、树纹高1.8厘米,其间装饰4组云雷纹,每组3个,长5.2~6.3厘米。此外,玉璧正反两面还分别雕刻山丘形纹饰和“立鸟”图案(图五:1)。蓝田山房所藏玉璧,直径27.5、孔径4.5~4.7、厚1.3厘米。侧壁刻纹为顺时针等距分布的3只展翅飞鸟,鸟长0.55~0.6厘米,间饰三组云雷纹,每组4个,长5.7~6厘米。玉璧一面还雕刻“立鸟”图案(图五:2)。维多利亚和艾伯特博物馆收藏的刻纹玉璧个体较大,直径32.50、孔径3.9、厚1.55厘米。两只展翅飞鸟和两处“留白”顺时针等距分布,其中一只飞鸟形象完整,长1.75厘米;另一只飞鸟磨损,间饰四组云纹,每组4个,长5.2厘米(图五:3)。

邓淑萍认为,“飞鸟”刻符代表太阳,古人认为太阳不止一个,因此鸟形图案也不止一个[44]。前面的相关材料,特别是金沙遗址出土的圆形金饰和带领璧形器上面的图案表明,邓淑萍的意见可从。佛利尔美术馆玉璧侧面的树纹与飞鸟相间分布,可能分别代表日所出入的扶桑和若木,佛利尔美术馆和蓝田山房玉璧侧面的“飞鸟”刻符与玉璧正面或反面的“立鸟”刻符并存,是对太阳运行神话的双重表达,一动一静,相映成趣。因此,玉璧侧壁“飞鸟”刻符的内涵与玉璧象征意义正相契合。

四、吴越地区太阳崇拜的消退

东周晚期,越灭吴,楚灭越,吴越地区为楚所据,当地的宗教信仰可能会发生一些变化。但由于相关资料特别是考古资料的匮乏,尚不能对该问题进行较为深入的研究,只能根据零星的文献记载进行推测。

1997年,浙江上虞联江鞍山清理一座东汉中晚期的券顶砖室墓,出土随葬品包括一件褐黄釉陶“堆塑器”。该器底座为覆钵形,其上为上细下粗的圆柱。圆柱顶端为一个体较大的展翅鸟形雕塑,圆柱周围及底座堆塑十余只小鸟,略有残损。该器底座直径19.2、通高49.5厘米(图六:1)[45]。与之相关的另一件堆塑器(作者称“蒜头壶”)出土于鄞县丽水西山,时代为东汉时期。该器也是覆钵形器座,上接圆柱,圆柱顶端为扁鼓腹罐形口。圆柱上堆塑飞鸟、兽头,一人昂首倒立向下爬行,底座为牵龙伏虎的场面。该器口径4.2、底径16.2、通高42.3厘米(图六:2)[46]。

有学者将这两件器物同流行于东汉中晚期的五联罐(作者称“五管瓶”)和吴晋时期的堆塑罐(又称“魂瓶”、“谷仓罐”等)联系在一起,并对其反应的宇宙观念进行了讨论[46]。上虞联江鞍山出土的堆塑器的整体结构和装饰与良渚文化玉璧上的“立鸟”刻符和三星堆文化的青铜神树尚存较为明显的相似性;鄞县丽水西山出土的堆塑器圆柱顶端变为扁鼓腹罐形口,装饰题材逐渐丰富,在形制与装饰方面都与汉晋时期的五联罐和堆塑罐相关联。虽然目前学术界对五联罐和堆塑罐的象征意义尚未达成一致意见,但似乎很难将其与太阳崇拜进行联系[47]。因此,大致可以推断,汉晋时期吴越地区太阳崇拜信仰可能经历了一次较大的转型或消退。

文献记载方面,西晋张华所著的《博物志》卷三有一则关于越人以“冶鸟”为“越祝之祖”的记载,其文曰:

越地深山有鸟,如鸠,青色,名曰“冶鸟”。穿大树作巢如升器,其户口径数寸,周饰以土垩,赤白相次,状如射侯。伐木见此树,即避之去。或夜冥,人不见鸟,鸟亦知人不见也,鸣曰:“咄,咄,上去!”明日便宜急上树去。“咄,咄,下去!”明日便宜急下。若使去,但言笑而不已者,可止伐也。若有秽恶及犯其止者,则有虎通夕来守,人不知者即害人。此鸟白日见其形,鸟也;夜听其鸣,人也。时观乐,便作人悲喜,形长三尺,涧中取石蟹,就人火间炙之,不可犯也。越人谓此鸟为越祝之祖。[49]

类似的记载亦见于东晋干宝所著的《搜神记》卷十二,唯文字略有出入,曰:

越地深山中有鸟,大如鸠,青色,名曰“冶鸟”。穿大树作巢,如五六升器,户口径数寸,周饰以土垩,赤白相分,状如射侯。伐木者见此树,即避之去。或夜冥不见鸟,鸟亦知人不见,便鸣唤曰:“咄,咄,上去!”明日便宜急上。“咄,咄,下去!”明日便宜急下。若不使去,但言笑而不已者,人可止伐也。若有秽恶及犯其止者,则有虎通夕来守,人不去,便伤害人。此鸟白日见其形,是鸟也;夜听其鸣,亦鸟也。时有观乐者,便作人形,长三尺,至涧中取石蟹,就火炙之,人不可犯也。越人谓此鸟是越祝之祖也。[50]

从这两段文字中,我们已经无法看到太阳与鸠鸟间的任何联系,这种情况可能表明,吴越地区在新石器时代和青铜时代长期流行的“飞鸟运日”信仰至两晋时期已经销声匿迹。

五、余论

笔者在上文结合相关的实物资料,对吴越地区东周时期的青铜杖饰进行了形制的分析,以此为基础对吴越地区青铜时代的宗教信仰进行了探讨。依笔者所见,吴越地区在青铜时代存在对太阳崇拜现象,该信仰至少可以上溯至河姆渡文化和良渚文化时期。但河姆渡文化、良渚文化与本文讨论的青铜杖饰在时间上相去甚远,且其间历经多种考古学文化,其在政治组织、经济结构等方面的显著变化可想而知。本文的讨论似乎可以表明,从新石器时代中期至青铜时代晚期,吴越地区在宗教信仰方面存在一定的连续性。这一现象或者表明,与政治、经济相比,信仰具有更强的稳定性和延续性。

在对青铜杖的象征意义进行解读时,笔者多次援引三星堆文化遗物。青铜杖与三星堆青铜树在结构上的相似性、青铜尊在长江流域的流行可能表明,地处长江下游的吴越地区与地处长江上游的蜀地可能存在一定的文化交流,但吴越地区青铜杖与三星堆青铜树等文物之间存在巨大的时空间隔,我们不禁要问:这种远距离的文化交流是如何实现的?饶有意味的是,三星堆“祭祀坑”和金沙遗址都出土了数量众多的玉琮,包括一件带有刻画符号的良渚文化晚期玉琮[51]。玉琮是良渚文化玉器的典型代表,此为学界共识,三星堆文化出土的良渚玉琮及其仿制品又引发我们对“物”及“物”所承载的“意义”在文化交流、文化传承方面的媒介作用进行思考。

由于文献不足征,加之考古资料的缺乏,吴越地区宗教信仰的传承过程、吴越地区与长江上游地区文化交流的途径等问题仍未得到较为圆满的回答。这就要求我们在今后的研究工作中,更加广泛地搜集相关资料,密切关注新的考古发现,同时积极借鉴相关学科的理论和研究成果,增强我们对考古资料的解读能力,从而将相关问题的研究引向深入。

[1]牟永抗:《东方史前时期太阳崇拜的考古学观察》,《“故宫”学术季刊》第12卷第4期,1994年,后收入牟永抗《牟永抗考古学文集》,科学出版社2009年,第413-436页;吴汝祚:《略论长江、黄河流域史前时期的太阳神崇拜》,《华夏考古》1996年第2期;王守功:《考古所见中国古代的太阳崇拜》,《中原文物》2001年第6期;李修松:《上古时期中国东南地区的太阳崇拜》,《历史研究》2002年第2期。

[2]《文博简讯·浙江省》,《文物》1972年第3期;浙江省博物馆:《越地范金》,浙江古籍出版社2009年,第57页。

[3][7]江苏省丹徒考古队:《江苏丹徒北山顶春秋墓发掘报告》,《东南文化》1988年第3、4期。

[4]丹徒考古队:《丹徒青龙山春秋大墓及附葬墓发掘报告》,徐湖平主编《东方文明之韵——吴文化国际学术研讨会论文集》,岭南美术出版社2000年,第10-35页。[5]沈作霖:《绍兴发现青铜鸠杖》,《中国文物报》1990年11月15日第3版。蔡晓黎:《浙江绍兴发现春秋时代青铜鸠杖》,《东南文化》1990年第4期;《绍兴发现一批越国青铜器》,《南方文物》1994年第4期。

[6][10]周建忠:《德清出土春秋青铜权杖考识》,《东方博物》第十三辑,浙江大学出版社2004年。

[8]同[5]沈作霖:《绍兴发现青铜鸠杖》;蔡晓黎:《浙江绍兴发现春秋时代青铜鸠杖》,《绍兴发现一批越国青铜器》;李修松:《绍兴漓渚出土青铜鸠杖源流考》,《安徽史学》2001年第2期。需要指出的是,李修松先生虽然也持“图腾”之说,但李先生认为“鸠杖”的所有者是徐国灭亡之后迁徙至绍兴会稽一带的徐移民中的巫师。

[9]周燕儿:《越国青铜鸠杖》,《中国文物报》1997年8月10日第4版;孙章峰、徐昭峰:《鸠·鸠杖·鸠车》,《华夏考古》2006年第3期;武家璧:《良渚文化玉器图案“鸠山图”》,《文物》2009年第1期。

[11]邹厚本:《青铜“鸠杖”辨析》,马承源主编《吴越地区青铜器研究论文集》,两木出版社1997年,第275-278页。

[12]孔令远:《试论邳州九女墩三号墩出土的青铜器》,《考古》2002年第5期;《徐国的考古发现与研究》,中国文史出版社2005年,第119页。

[13]浙江省文物考古研究所、东阳市博物馆:《浙江东阳前山越国贵族墓》,《文物》2008年第7期,后收入浙江省文物考古研究所《浙江越墓》,科学出版社2009年,第1-46页。

[14]孙华:《凸好郭器的渊源》,《中国文物报》1993年11月14日第3版;杨建芳:《略论有领环的起源、传播与用途》,《中国文物报》1994年1月9日第3版;〔日〕吉开将人:《论“T字玉环”》,香港中文大学中国考古艺术研究中心《南中国及邻近地区古文化研究——庆祝郑德坤教授从事学术活动六十周年论文集》,香港中文大学出版社1994年,第255-268页。

[15]邓淑萍:《“故宫博物院”所藏新石器时代玉器研究之一——璧与牙璧》,《“故宫”学术季刊》第5卷第1期;李新伟:《中国史前玉器反映的宇宙观——兼论中国东方史前复杂社会的上层交流网》,《东南文化》2004年第3期。后来,邓淑萍女士又将玉璧的形状与《周髀算经》记载的“七衡图”进行了联系,参见邓淑萍:《由良渚刻符玉璧论璧之原始意义》,浙江省文物考古研究所《良渚文化研究——纪念良渚文化发现六十周年国际学术讨论会文集》,科学出版社1999年,第202-214页。

[16]杨建芳:《长江流域玉文化》,湖北教育出版社2006年,第168页;郑建明:《史前玉璧源流、功能考》,《华夏考古》2007年第1期。

[17]四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,文物出版社1999年,图一二〇,第218页。

[18]孙华:《四川盆地的青铜时代》,科学出版社2000年,第240页。

[19]鲁迅先生纪念委员会:《鲁迅全集》第八卷《古小说钩沉·玄中记》,人民文学出版社1973年,第489页。

[20]郭沫若:《桃都、女娲、加陵》,《文物》1973年第1期。

[21]四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,文物出版社1999年,第444页。

[22]俞伟超:《三星堆蜀文化与三苗文化的关系》,《文物》1997年第5期,后收入俞伟超《古史的考古学探索》,文物出版社2002年,第284-291页。

[23]四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,文物出版社1999年,图一五四,第282页。

[24]可能因形制所限,吴越青铜杖只在顶端设置了一个鸟形雕塑,这与三星堆青铜树一鸟对应一璧不同。

[25]周亚:《吴越地区土墩墓青铜器研究中的几个问题——从安徽屯溪土墩墓部分青铜器谈起》,马承源主编《吴越地区青铜器研究论文集》,两木出版社1997年,第55-70页。

[26]郑小炉:《吴越和百越地区周代青铜器研究》,科学出版社2007年,第201页。

[27]李学勤:《吴国地区的尊、卣及其他》,江苏省吴文化研究会《吴文化研究论文集》,中山大学出版社1988年,第123-132页;施劲松:《长江流域青铜器研究》,文物出版社2003年,第256-269页;郑小炉:《吴越和百越地区周代青铜器研究》,第100页,同[26]。

[28]浙江省文物管理委员会、浙江省文物考古所、绍兴地区文化局、绍兴市文管会:《绍兴306号战国墓发掘简报》,《文物》1984年第1期。学术界对该墓国属存在分歧,相关讨论可以参见郎剑锋:《绍兴306号墓探研》,浙江省文物考古研究所《浙江省文物考古研究所学刊》第九辑,科学出版社2009年,第263-272页。

[29]但周亚将圆箍及青铜尊上的棘刺纹作为判断吴越地区青铜器时代的做法并不可取,参见[27]施劲松:《长江流域青铜器研究》,第259页。

[30]四川省文物考古研究所:《三星堆祭祀坑》,文物出版社1999年,图八六,第170页。

[31][33]孙华:《四川盆地的青铜时代》,科学出版社2000年,第259、261页。

[32]Robert Bagley.Ancient Sichuan:Treasure from a Lost Civilization.Seattle Art Museum and Prince⁃ton University Press,2001,p.138.

[34]张昌平:《论殷墟时期南方的尊和罍》,《考古学集刊15》,文物出版社2004年。

[35]邓淑萍:《良渚玉器上的神秘符号》,《“故宫”文物月刊》第10卷第9期;牟永抗:《东方史前时期太阳崇拜的考古学观察》,《“故宫”学术季刊》第12卷第4期,后收入《牟永抗考古学文集》,第413-436页;吴汝祚:《略论长江、黄河流域史前时期的太阳神崇拜》,《华夏考古》1996年第2期;李修松:《上古时期中国东南地区的太阳崇拜》,《历史研究》2002年第2期。

[36]浙江省文物考古研究所:《河姆渡》,文物出版社2003年,图一九四—5,第285页。关于“蝶形器”的方向问题,参见方向明:《关于河姆渡T226(3B):79“双鸟朝阳”蝶形器》,《东方博物》第二十一辑,浙江大学出版社2006年。

[37][51]成都市文物考古研究所:《成都金沙遗址I区“梅苑”地点发掘一期简报》,图五—7、十,封三、一〇六、一三五—1,《文物》2004年第4期。

[38]浙江省文物考古研究所:《河姆渡》,文物出版社2003年,图七十—3,第116页。

[39][41]牟永抗:《东方史前时期太阳崇拜的考古学观察》,同[34]。

[40]邓淑萍:《良渚玉器上的神秘符号》,同[34];巫鸿著、李清泉、郑岩译:《中国古代艺术与建筑中的“纪念碑性”》,上海人民出版社2009年,第46页。

[42][44]邓淑萍:《蓝田山房藏玉百选》,财团法人年喜文教基金会1995年,第21、20页。

[43]邓淑萍:《由良渚刻符玉璧论璧之原始意义》,同[15]。

[45]上虞县文物管理所:《浙江上虞联江鞍山东汉墓》,《东南文化》1992年第5期;上虞博物馆:《瓷国之光——上虞古代瓷业回眸》,浙江人民美术出版社2007年,第70页。

[46]朱伯谦、林士民:《我国黑瓷的起源及其影响》,《考古》1983年第12期;董贻安主编:《宁波文物集粹》,华夏出版社1996年,图版23。

[47]仝涛:《魂瓶所反映的宇宙观念》,《南方文物》2003年第1期。

[48]仝涛:《长江下游地区汉晋五联罐和魂瓶的考古学综合研究》,四川大学博士学位论文2006年,第3-9页。

[49]西晋·张华等撰、王根林校点:《博物志(外七种)》,上海古籍出版社2012年,第17页。

[50]东晋·干宝、南朝·刘义庆撰,钱振民点校:《搜神记·世说新语》,岳麓书社2006年,第107页。

作者简介:郞剑锋(1981-),男,山东大学历史文化学院讲师,主要研究方向:商周考古、中国古代青铜器等。

原载《东南文化》 2015年第4期