兴教寺塔

玄奘、窥基二塔铭的建立与文本流传——兼论开成间长安僧团之面貌

玄奘、窺基二塔銘的建立與文本流傳

——兼論開成間長安僧團之面貌

宛 盈

緒 言

玄奘是中國佛教史中最為聲名顯赫的高僧之一,從西行求法、創設譯場到唯識開宗,佛教史傳無一不著濃彩重墨。玄奘弟子窺基隨其譯經著説,亦是法相宗師、因明巨匠。但實際上,以玄奘、窺基的重要地位論,他們的身後景況顯得十分荒涼落寞。劉淑芬《玄奘的最後十年(655—664)——兼論總章二年改葬事》一文指出,雖然有關玄奘的研究已是積簡充棟,但關於其晚年活動事跡卻少有人論及。[1]

在此之外,筆者發現之前對玄奘、窺基的研究多關注《大唐西域記》、《大慈恩寺三藏法師傳》、《大唐故三藏玄奘法師行狀》及其他僧史傳記等文獻,對長安興教寺留存的《大唐三藏大遍覺法師塔銘並序》(以下簡稱“玄奘塔銘”)和《大慈恩寺大法師基公塔銘》(以下簡稱“窺基塔銘”)本身,研究利用較少。[2]這兩份塔銘資料不僅敘説了玄奘、窺基的平生事跡,更揭示了二人的身後遺事。本文將以《玄奘塔銘》和《窺基塔銘》為根底,梳整玄奘、窺基二塔銘的建立過程,解析文宗時期安國寺僧建塔紀念的因緣。藉《窺基塔銘》末尾銜名,鉤稽出建塔事宜所涉長安僧眾的身份經歷和交往情況,結合社會政治背景,勾連開成前後長安僧團的情態和面貌。

《窺基塔銘》的文本在中古史籍中尚且少有記載,卻在日本請益僧圓仁《日本國承和五年入唐求法目錄》中留下印跡。[3]塔銘建立時,圓仁滯留於揚州一帶,未及獲准進入長安。關於圓仁如何與長安未落成的佛教銘文發生聯絡,本文將以《入唐求法巡禮行記》為主要綫索,嘗試提出幾種文本流傳路徑的推想。[4]

一、篳路藍縷:長安興教寺《玄奘塔銘》及《窺基塔銘》的建立

麟德元年(664)二月五日,玄奘圓寂,四月十五日葬於白鹿原;總章二年(669),高宗以睹物傷情之由下令發棺改葬少陵原,建塔而未立塔銘。[5]永淳初,窺基、普光去世,陪葬玄奘塔側。[6]中宗為玄奘制影贊,贈諡大遍覺。在玄奘去世近百年後,肅宗方在墓塔處修築院落,賜塔額曰“興教”,因之起興教寺,度僧七人。這時興教寺仍無碑無銘。[7]興教寺建成後,玄奘、窺基的紀念身塔依舊凋敝寥落、無人問津。又在七十餘年後,纔有僧人重新關注玄奘、窺基的墓塔,此時的興教寺已是“年歲寖遠,塔無主,寺無僧,荒涼殘委,遊者傷目”,仿佛延續着玄奘晚年的艱難處境。[8]《玄奘塔銘》述:

長慶初,有納衣僧曇景始葺之。大和二年,安國寺三教談論大德、內供奉賜紫義林,修三藏忌齋於寺,齋眾方食,見塔上有光,圓如覆鏡,道俗異之。林乃上聞,乃與兩街三學人共修身塔,兼礱一石於塔。至三年修畢,林乃化,遺言於門人令撿曰:“爾必求文士銘之。”

可知至大和二年(828),安國寺僧義林修三藏忌齋時見瑞相,借此奏請重修玄奘、窺基二塔。安國寺貼近長安城東北角,興教寺塔則位於南郊少陵原,安國寺距興教寺直綫距離約20公里,[9]想來禎祥現象只是義林用以提出修塔請求的契機。

由此,義林引領起大和年間對興教二塔較大規模的修葺和營建。據《窺基塔銘》,他帶動長安兩街僧眾,“其徒千人盡出常所服玩,洎向來箕斂金帛”,籌集出興教寺起塔的建造用度。義林何以能號召長安僧眾千人?據《玄奘塔銘》和《窺基塔銘》所述,義林為“安國寺三教談論大德”“內供奉”“賜紫僧”。“三教談論大德”是給予誕節講論中登殿對御者的賜號——史載大和元年十月誕節,文宗詔秘書監白居易、安國寺賜紫引駕沙門義林、太清宫賜紫道士楊弘元於麟德殿談論三教。[10]“引駕大德”,《大宋僧史略》解其與威儀仗列相關;[11]又參段成式《寂照和尚碑》中“大德(寂照)導於前蹕,儀容偈答,不隔旒纊”;[12]且與義林同樣敕補此名的是同時代長安最具權威的大達法師端甫和左街僧錄體虛。可知義林不僅作為長安佛教界的代表人物出席誕節論衡,亦在御前享有殊榮。三教講論後,義林的地位和聲望進一步提升,“遂唱其首”(《窺基塔銘》),率領長安東西街僧共修玄奘、窺基遺塔。

大和三年,義林“功未半而疾作”(《窺基塔銘》),囑託弟子令撿完成餘事。七月十三日,令撿“奉行師言,啟其故塔,得全軀,依西國法焚而瘞之”(《窺基塔銘》),並於其上起塔。令撿,安國寺僧,《玄奘塔銘》末銜名“馮翊沙門”,《窺基塔銘》末銜名“講論沙門”。《宋高僧傳》及段成式《酉陽雜俎》均記安基法師塔之景:

大安國寺沙門令儉(撿)檢校塔亭,徙棺,見基齒有四十根,不斷如玉,眾彈指言是佛之一相焉。[13]

初開塚,香氣襲人,側臥磚臺上,形如生。磚上苔厚二寸餘,作金色,氣如栴檀。[14]

玄奘、窺基二高僧開棺“全身不朽兮滿異香”、“齒白骨鮮兮無銷耗”(《窺基塔銘》),引起圍觀者的崇敬和讚歎。類似記述在僧傳中司空見慣,不過安塔儀式中的奇聞異事亦可强化眾人心中佛教高僧的神聖形象。

大和四年(830),令撿奉行義林師“必求文士銘之”的遺言,持窺基行狀請李弘慶撰銘。[15]李弘慶,《新唐書宰相世系表》系為趙郡李氏東祖房、靈寶尉征子。元和中,弘慶客長安,“貧甚而病亟”,牛党“黨魁”楊虞卿曾累年為弘慶“自損衣食,以續其醫藥甘旨之費”。[16]撰寫塔銘時,李弘慶任檢校太子庶子、金州刺史兼御史中丞。[17]

開成二年(837),令撿又櫛風沐雨,自長安親至洛陽,往行修里劉軻私宅,[18]請其為玄奘法師撰銘。劉軻,塔銘所落名銜為“朝議郎、檢校尚書屯田郎中、使持節洺州諸軍事、守洺州刺史兼侍御史、上柱國、賜緋魚袋”,幼時為僧,精於儒學,多為僧、寺作文,[19]《唐摭言》稱其“文章與韓、柳齊名”。[20]元和時,白居易向台省諸人舉薦劉軻入京登第。[21]

《玄奘塔銘》與《窺基塔銘》書者均是“安國寺內供奉講論大德”建初。《石墨鐫華》評建初書法“行草秀勁有法”,[22]書風宗懷仁《集王聖教序》。敦煌文書P.3720、P.3886、S.4654《悟真受牒及兩街大德贈答詩合鈔》中,有“報聖寺賜紫僧建初”所作《感聖皇之化有敦煌郡法師悟真上人持疏來朝因四韻》。此為大中五年(851)張議潮派悟真前往長安期間,兩街大德與悟真的奉酬詩。參與這次聯詩的均為宣宗復興佛法初期的長安僧團領袖人物。[23]以宣、懿時期長安僧團首領靈晏為中心,觀察聯句銜名:開成五年,靈晏“錄右街僧務,兼綱紀寺宇”;[24]大中四年,靈晏被授予左右街僧錄職任,成為統領全國佛教事務的最高僧團領袖;聯句銜名之首辯章,署“三教首座”,[25]大中八年分領靈晏左街僧錄職務;銜名第四彥楚為靈晏弟子,後於咸通年間任右街僧錄。聯句中的銜名次序反映各人的身份地位,[26]建初在銜名中列第六位,説明建初在會昌後的長安僧團中占據了相當重要的位置。

由安國寺僧重提修整興教二塔,亦非偶然。義林曾於大和二年十一月撰寫《尊勝陀羅尼幢記》,文中援引唯識學派根本論書《瑜伽論》的義理。[27]《窺基塔銘》中,義林自稱“異時門人”見“先師舊塔摧圮”,欲為唯識宗師玄奘、窺基重修身塔,説明義林在安國寺繼承了法相唯識宗的學統,奉奘、基二人為祖師。再向前追溯,《玄秘塔碑》記載安國寺大達法師端甫“傳唯識大義於安國寺素法師”,端甫又有“弟子傳業者千餘人”。[28]素法師,即清素,著有《瑜伽師地論義演》、《成唯識論疏》、《因明入正理論衡》、《百法論義聚》等諸多論疏,是安國寺研習法相遺學的中堅人物。這説明,雖然大和、開成時,奘、基法脈已然寥落,但安國寺仍有部分重要僧人對法相唯識宗遺留的學問保持着關切。劉軻也在塔銘中感歎道:“撿泣奉遺教,直以銘為請,非法胤之塚嫡,誰何至此乎!”

玄奘、窺基兩位高僧寂滅後,近一百七十年間,身後遺跡淪於荒頹,直到大和年間,安國寺僧義林想要修葺舊塔也要依循“神跡”。對此,劉淑芬做出猜想:修塔建銘的一系列曲折或許説明,即便在玄奘去世百餘年後的文宗時代,僧人對玄奘的尊崇仍然受到禁錮。[29]然而,鑒於高宗對玄奘的疏冷主要源自新朝勢力與前朝舊黨的狹路相逢,這種隱秘微妙的政教齟齬很難會隨帝祚更迭在代際間傳遞;且大和距麟德年歲久遠,唐代政治風向千變萬化,中宗追諡玄奘、肅宗敕建興教寺等舉措,都説明後朝並不需要避忌玄奘。玄奘、窺基紀念場所相對荒涼,或與法相宗、唯識學的逐漸衰落有關:法相宗體系龐雜、義理繁博,分科傳教必然會分散力量;法相宗高深的理論邏輯與溡椎淖诮虒嵺`相比,顯得高不可攀;玄奘創宗立説時擁有太宗的支持和譯場的基礎,而當高宗轉向他者時,法相唯識學就容易走向沉寂。[30]在各方情勢瞬息萬變的帝京長安,思想文化的聚散離合、社會活動的流行趨向以及人們崇拜關注的對象,都是日新月異的。在玄奘、窺基示寂後,法相唯識學在長安佛教中的流行地位逐漸被其他學派取代,再加以政治因素的影響,導致了奘、基塔院門可羅雀的景象。

終於,義林借大和元年誕節殿前講論之勢,以“神跡”加持,在大和二年提出重修玄奘、窺基二塔。然而,大和四年,形勢急轉直下。祠部上《請申禁僧尼奏》,要求收回祠部對僧尼事宜的管理權力,“諸州府及兩京除舊寺破壞要修理外,並不創建造寺……京城及諸州府寺觀銅鐘,因有破損須更製造者,請令州府申牒所司奏聞”,[31]官方加强了對長安佛教活動的限制。此後數年,文宗的抑佛舉措但增不減:大和九年,頒《條流僧尼敕》,以嚴厲的手段大規模裁制佛教。因此,李弘慶雖已於大和四年撰成《窺基塔銘》,令撿也只好選擇暫時擱置。“甘露之變”後改元開成,崇佛的仇士良撤銷了對佛教的各項限制。直至開成四年,令撿纔請劉軻寫成《玄奘塔銘》。[32]這就是為何《玄奘塔銘》成文竟晚於《窺基塔銘》整整七年的原因。當年五月十六日,玄奘、窺基二塔最終在興教寺落成。歷經義林、令撿師徒兩代及長安三學人的苦心經營,在情勢多變的文宗時期,長安佛教僧眾終使奘、基二僧遺骨瘞於浮屠,功德銘乎貞石。

二、風雨欲來:《窺基塔銘》銜名所見開成前後長安僧團面貌

《玄奘塔銘》末寫有主持者令撿、書者建初、刻字者宋弘慶三人題名,《窺基塔銘》末尾則保留了豐富的長安佛僧題銜。《全唐文》、《玄奘三藏師資傳叢書》均未收載末尾銜名,[33]本文據原碑錄文如下:

左街僧錄勝業寺沙門體虛 前安國寺上座沙門智峯

右街僧錄法海寺賜紫雲端

安國寺上座內供奉內外臨壇大德方璘

寺主內供奉灌頂 都維那內供奉懷律 院主曇景

同勾當僧懷真 德修 惠臯 惠章

興教寺上座惠溫 寺主超願 都維那全契

僧道榮 僧道恩 僧瓊播 義方 巡官宋元義

安國寺內供奉講論大德建初書

開成四年五月十六日講論沙門令撿修建

首先梳整銜名中僧錄、安國寺僧眾、興教寺僧眾三組僧人的身份經歷及交往情況。

銜名起首為長安左、右街僧錄。圓仁《入唐求法巡禮行記》中解道,“僧錄統領天下諸寺,整理佛法”。[34]

左街僧錄體虛,僧傳失載,開成年間駐錫勝業寺。其事跡由日本請益僧圓行、圓仁揭示。圓行《靈巖寺和尚請來法門道具等目錄》載開成四年青龍寺論法一事:

右街僧錄三教講論大德沙門體虛,奉本使仇驃騎帖,差三覺(學)供奉

大德六人就青龍寺與日本國傳燈大法師位圓行語論本教玄理,具名如後:

保壽寺內供奉臨壇大德沙門常辨

章敬寺內供奉禪宗大德沙門弘辨

招福寺內供奉講論大德沙門齊高

興唐寺內供奉講論大德沙門光顥

雲花寺內供奉講論大德沙門海岸

青龍寺內供奉講論大德沙門圓鏡

右件大德等所與圓行大德語論教門策目並錄申聞。

開成四年正月十五日[35]

圓仁《入唐求法巡禮行記》載錄了開成六年(841)正月九日改元開俗講事:

改開成六年為會昌元年。又敕於左、右街七寺開俗講。左街四處:此資聖寺,令雲花寺賜紫大德海岸法師講《花嚴經》;保壽寺,令左街僧錄三教講論賜紫引駕大德體虛法師講《法花經》;菩提寺,令招福寺內供奉、三教講論大德齊高法師講《涅槃經》,景公寺令光影法師講。右街三處:會昌寺令內供奉三教講論賜紫引駕起居大德文漵法師講《法花經》,城中俗講,慈法師為第一;惠日寺、崇福寺講法師未得其名。[36]

又有會昌元年(841)長安四大寺院佛牙供養會事:

薦福寺開佛牙供養,藍田縣從八日至十五日,設無礙茶飯,十方僧俗盡來吃。左街僧錄體虛法師為會主。諸寺赴集,各設珍供,百種藥食,珍妙菓花,眾香嚴備,供養佛牙。及供養樓廊下敷設,不可勝計。佛牙在樓中庭,城中大德盡在樓上隨喜讚歎,舉城赴來禮拜供養。[37]

體虛奉功德使仇士良帖,率領來自長安各大寺院的六位供奉大德,與日僧圓行論教。體虛既是會昌改元七寺俗講法師之一,又作為佛牙供養會會主組織長安全城供養活動。圓行所記參與青龍寺論法的“興唐寺內供奉講論大德沙門光顥”,疑與會昌改元俗講活動中“光影法師”為同一人,其與體虛、雲花寺海岸、招福寺齊高四人均參與了開成至會昌初年長安的兩次重大佛教活動;青龍寺圓鏡又於會昌元年奉敕至菩提寺講《涅槃經》[38]——他們都是當時活躍在長安僧團中的代表性角色。

右街僧錄雲端,《大宋僧史略》載,“甫公文宗開成中卒,開成後則雲端為僧錄也”。[39]《佛祖統紀》載,開成元年正月,端甫寂滅,“敕沙門雲端充任左右街僧錄”。[40]根據塔銘銜名,左街僧錄為勝業寺體虛,勝業寺在左街勝業坊、興慶宫西;雲端所在法海寺位於右街布政坊,可知塔銘所記體虛、雲端分任左、右街僧錄準確無誤,《佛祖統紀》和圓行目錄的記載均有所訛漏。與左街僧錄體虛一樣,雲端也在長安大寺開講中擔綱,姚合有《聽僧雲端講經》詩:

無生深旨针y解,唯是師言得正真。遠近持齋來諦聽,酒坊魚市盡無人。[41]

展現了雲端開講時長安萬人空巷的盛況。雲端與士人亦有交遊,趙嘏存詩《題崇聖寺簡雲端僧錄》。[42]

前文已述,玄奘、窺基塔銘的修建由安國寺義林發起,令撿執掌具體事宜。此舉獲得安國寺上下的鼎力支持,包括兩任三綱在內,共九位安國寺僧均在題銜中。

前安國寺上座沙門智峯與左、右街僧錄同處銜名前列。智峯其人失載。

開成四年在任的安國寺上座方璘,內供奉、內外臨壇大德。依窺基塔銘題名,方璘接任大達法師端甫為安國寺上座。《寺塔記》載安國寺有“上座璘公院”,“有穗柏一株,衢柯偃覆,下坐十餘人”。[43]會昌三年,段成式與張希復、鄭符有《游長安諸寺聯句》,《紅樓聯句》《穗柏聯句》《題璘公院》一組詩章,描摹出安國寺內的院落景象。[44]《寶刻叢編》卷七存貞元四年(788)《唐冬日集藏用上人院詩序》,[45]又,陸長源《嵩山會善寺戒壇記》言,乘如之後,“尋有詔申命安國寺上座藏用……等住持”,[46]可知貞元間安國寺上座藏用在寺內亦有院落。長安大興善寺有不空三藏院、[47]五臺山大花嚴寺有文鑒座主院,[48]説明為上座沙門撥給獨立院落應是常例,大安國寺也不例外。但許逸民《寺塔記》校箋依據“鄰”亦可寫作“璘”,認為璘公乃代宗朝的供奉僧子鄰,此説或誤。據《宋高僧傳·子鄰傳》,子鄰於開元初(約713年)離家求法,後為永泰年間不空譯場的中堅力量,莫測其終,活動時代主要在開元至大歷年間。[49]而據窺基塔銘,方璘在開成四年(839)時已接替智峯成為安國寺上座。因此,在會昌三年(843)段成式等題寫的璘公院就應是方璘居止處,而非子鄰之所。

安國寺寺主灌頂、都維那懷律、院主曇景三者,皆無傳。《宋高僧傳》記載賜紫僧辯才師事長安安國寺懷威律師、報恩寺義頒律師,[50]此懷威律師與窺基塔銘銜名中的安國寺都維那懷律、安國寺同勾當僧懷真或為同輩和尚。院主曇景,[51]《玄奘塔銘》記“長慶初,有納衣僧曇景,始葺之”,[52]與《窺基塔銘》末贊文“碣文移入兮本寺中,曇景取信兮田舍翁”照應。安國寺有楞伽院、[53]戒律院、[54]東禪院(亦稱木塔院)、山庭院、[55]紅樓院、[56]聖容院及僧房院、[57]廊院等,[58]符合唐長安佛寺的“多院制趨向”。[59]長安寺內院落有以學派劃分的一類,[60]如淨土院、華嚴院、涅槃院、般若院等,考慮到曇景對於修葺玄奘、窺基遺塔的熱心,他或許是安國寺唯識類學院的院主。

興教寺亦有七名僧人在銜名中,上座惠溫、寺主超願、都維那全契及僧道恩、瓊播、義方暫未尋得史跡。除三綱外,道榮列於興教寺僧之首,地位應當比較重要。日本沙門永超集合《東域傳燈目錄》存道榮撰《法華論疏》三卷、《法華疏》七卷,[61]或與題銜中道榮為一人。

上文爬梳了《窺基塔銘》所涉重要僧人的相關行跡,由此出發,下文將聚焦於列位僧眾所處時代,探究開成前後長安佛教界的情態。

在體虛和雲端繼任前,左、右街僧錄曾是大達法師端甫和千福寺上座靈邃,他們也是長安首任左、右街僧錄。[62]往届僧錄歷經憲宗、穆宗、敬宗三朝及文宗大和時期近乎四朝三十餘年,替代祠部的相關職能管理全國佛教事務。其間,左、右神策軍中尉分領左、右街功德使的模式逐步固定,竇文場、霍仙鳴、第五守亮等功德使憑藉權勢,實際總理並掌控着長安乃至全國的佛教事務,對修造、譯場、人事等無一不至,向教團發號施令。基本來説,端甫和靈邃作為左、右街僧錄,要受命於左、右街功德使行事。前文所引青龍寺與圓行論法的史料中,左街僧錄體虛奉左街功德使仇士良帖差遣長安僧眾即依此故勢。

大安國寺是睿宗舍在藩舊宅建立的皇家寺院,在富有政治意味的《御注金剛經》、新譯《仁王般若》等重要佛教宣傳中多有表現。總體來説,唐後期長安東北部寺院重要性逐漸提升,章敬寺、光宅寺、資聖寺、清禪寺、勝業寺等均在唐後期的政教關係中占據一席之地,其中以安國寺的地位最為顯赫,[63]子鄰、良賁、端甫等皇權親任的僧人常駐錫於安國寺。安國寺更因其特殊的地理位置,成為佛教、皇室、宦官三股勢力的聯結點。榮新江先生注意到,安國寺位於長安城東北長樂坊,北面大明宫,東面原是禁苑,開元後改作十六王宅,西為翊善坊,南為大寧坊,“多為貴族、宦官、禁衛將軍及皇子所居之地”。[64]《舊唐書》卷一七〇《玄宗諸子傳》:

先天之後,皇子幼則居內,東封年,以漸成長,乃於安國寺東附苑城同為大宅,分院居,為十王宅。令中官押之,於夾城中起居,每日家令進膳。[65]

安國寺西與十六王宅僅有一街之隔,恰好夾居於十六王宅與大明宫之間,是人員往來和資訊傳遞的咽喉通道。從規模上看,安國寺占據長樂坊大半以東,[66]若據吕大防《長安城圖》刻石觀察,安國寺面積占到長樂坊約三分之二,甚至超過了以規模巨大著稱的靖善坊大興善寺。如此大寺便可以成為皇宫與諸王居住地之間的緩衝區域。哪方想要占據王朝政治的空間優勢,哪方勢力就必然要掌握大安國寺。因此,大安國寺成為了政治勢力交鋒的場域,可以説是中唐時期政治敏感度極高的佛教場地,甚至關係着君位廢立。

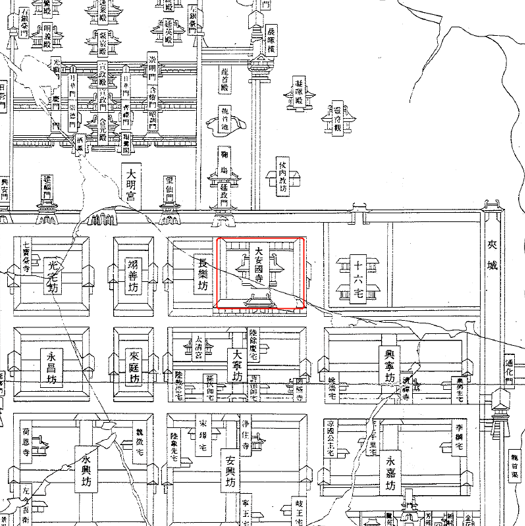

圖3 大安國寺的特殊位置[67]

這一時期,功德使格外關注長安大安國寺的人事安排。段成式《寂照和尚碑》載:

其年(元和三年)功德使請住安國寺,尋移聖容院,俾二望僧主之,錫二時服,各隸七人,大德一數也。自長慶中、寶曆末、太和初,皆駕幸安國寺。[68]

元和中,左軍中尉吐突承璀領功德使後,請寂照住安國寺,並聚集名僧主理聖容院,行使着對長安佛僧的調配權力;又盛營安國寺,“令僧惟應等連狀奏請”,具錢萬緡酬請學士撰文,欲比照玄宗所建高五十余尺的華嶽碑修造聖德碑,引起朝臣的非議和不滿。[69]

至大和年間,文宗不甘僧道名籍被宦官功德使控制,裁抑佛教、打擊宦官的傾向越加明顯,雙方較量逐漸尖銳。大和九年,李訓、鄭注使右街功德使王守澄自盡,隨後仇士良在“甘露之變”中强勢還擊了文宗一方,登上王朝勢力巔峰。左街功德使仇士良全面回收沙汰僧尼等政策,長安佛教界暫歸平靜。

《宋高僧傳·唐上都大安國寺好直傳》記載了一則開成年間宦官郗志榮、宋常春對長安僧事的干預:

前護戎郗志榮、宋常春二內侍尤味其道,孜孜遠招。開成初再至京國,二貴人同力唱和,牽祴虐留,致安國寺大方丈以居之。王畿龍象,莫不欽重。無何召入為供奉大德,非所好也,侚俗受之。然歸歟之歎,未嘗少棄。[70]

此郗志榮,曾在甘露之變中起到關鍵的轉折作用。其時仇士良察覺李訓等人的謩潱?麙段淖谌雰龋?钣枠O力攔阻,與仇士良等發生衝突:

訓攀輦曰:“陛下不可去!”士良曰:“李訓反!”帝曰:“訓不反。”士良手搏訓而躓,訓壓之,將引刀靴中,救至,士良免。立言、孝本領眾四百東西來,上殿與金吾士縱擊,宦官死者數十人。訓持輦愈急,至宣政門,宦人郗志榮揕訓僕之,輦入東上合,即閉,宫中呼萬歲。[71]

在僧傳記載中,江左名僧好直不願捲入複雜的政治關係,然而“樹欲靜而風不止”,他不得已被權勢熾盛的內侍調入安國寺,死後亦由“郗、宋二家率財權瘞於滻水”。[72]功德使為首的宦官對安國寺、長安乃至全國佛教資源的支配能力可見一斑,長安佛教情態與宦官勢力的關聯愈加難解難分。會昌元年四月,仇士良在長安城東北舉行的迎紀功德政碑儀式將此勢發展至高潮:

九日,開府迎碑,讚揚開府功名德政之事也。從大安國寺入望仙門,左神策軍里建之。題云:“仇公紀功德政之碑”。迎碑軍馬及諸嚴備之事,不可計數。今上在望仙樓上觀看。[73]

斯坦利·威斯坦因(Stanley Weinstein)評論道:“僧尼們當然對仇士良的干預感恩戴德,但其實對他們來説,取消文宗的詔書不過是一場緩期執行而已。”[74]文宗的抑佛政策有如投石激瀾,開成年間的長安佛教活動雖則在崇佛的仇士良的擁護下重現相對繁盛的面貌,但始終暗潮湧動。體虛和雲端就是在這種風雨將來的情勢中擔當着長安左右僧錄。正在這一期間,玄奘、窺基二塔銘最終建立。會昌之初,佛教屢遭打壓,僧錄雲端首先受到了武宗的詰難:“端公奉敕旨,欲芟夷釋氏。先下詔曰:‘有佛教來,自古迄今,興廢有何征應?仰兩街僧錄與諸三學僧,錄其事目進上。’”[75]《窺基塔銘》題名中的一眾僧等即將面臨唐代長安佛教最疾驟的風雨。

三、文本流傳:關於圓仁目錄中《窺基塔銘》來源的推想

開成四年,玄奘、窺基塔銘在長安城南興教寺落成。其時長安佛教界的情勢已是山雨欲來,數年之中,會昌滅佛洶洶而至。興教寺位於城南郊原,依據宋代興教寺再起圓測塔時的記述[76],開成所建二塔並未遭受嚴重毀傷。而支持興教塔銘修造的大安國寺已遭毀拆,並為內園,[77]僧尼還俗,興教寺二塔在開成後鮮少受到特別的關注。

中古內外典籍對窺基塔銘文本的記載亦是寥寥。《宋高僧傳》記載了“大安國寺沙門令儉檢校塔亭”徙棺時的情景,[78]贊寧能確切寫下令撿的寺屬、詳記建塔過程,想來手中應有塔銘的文本資料。爾後,窺基塔銘的文本流傳難見形跡,多由尋訪長安舊跡者通過對碑石的親身探察取得紀實。北宋張禮踏訪長安城南遺跡,在《游城南記》中續注“三藏塔銘”、“慈恩塔銘”及“西明塔銘”狀況,或因其時窺基塔銘末尾題名處最為磨泐難辨,張禮誤讀為“沙門令總載修”、“太子左庶子御史中丞李弘度撰”,[79]他應當没有參讀過塔銘的傳世文本。元駱天驤訪察長安遺址故跡,在《類編長安志》中記興教寺有“沙門令撿重修……左庶子兼御史中丞李弘慶所撰《慈恩大師塔銘》”,較張禮之釋讀更為準確。[80]《集古錄》《金石錄》《通志略》《格古論》《弇州集》諸書皆失載[81],《石墨鐫華》《天下金石志》《關中金石記》《寰宇訪碑錄》《關中金石文字存逸考》則僅見解題,[82]或略記其碑題形態,或品評書法,對窺基塔銘“物質性”的關注遠多於其“文本性”。直至清王昶《金石萃編》纔以碑拓錄文形式展現了窺基塔銘文本。

然而,《窺基塔銘》寫本流傳的印跡卻出現在日本請益僧圓仁的求法目錄中,使我們得以對《窺基塔銘》在唐時的寫本傳佈產生一份鮮活的追想。圓仁《日本國承和五年(838)入唐求法目錄》載:

揚州東大雲寺演和上碑並序一卷

唐故大廣禪師大和上楞伽岑塔碑並序一卷

唐故大律師釋道圓山龔碑並序一卷

大唐大慈恩寺翻經大德基法師墓誌銘並序一卷

大慈恩寺大法師窺基塔銘並序一卷

唐故終南山靈感寺大律師道宣行記一卷

大唐西明寺故大德道宣律師贊一卷

天臺大師答陳宣帝書一卷[83]

圓仁收整並標記“已上九部九卷同帙”,均為高僧行曆傳記。圓仁於日本承和十四年(唐大中元年,847)整編總結的《入唐新求聖教目錄》末處重複載錄了這九份文本。[84]值得注意的是,窺基塔銘於開成四年(839)五月十六日在長安興教寺鐫刻樹立並公諸於世,而《日本國承和五年入唐求法目錄》跋尾有“大唐開成四年歲次己未四月二十日 天臺宗請益傳燈法師位圓仁錄”的落款,即該目錄於開成四年四月二十日即告完成,收入《窺基塔銘》一文的時間則應更早。且該目錄集成時,圓仁未曾獲准進入長安,仍滯留於揚州一帶。那麼,長安未公開的佛教文本是如何流傳至圓仁手中的呢?

先查檢圓仁承和五年(開成三年)在揚州時與長安的聯絡通道。據圓仁《入唐求法巡禮行記》:開成三年八月卅日,“長安千福寺僧行端來,筆言述慰,兼問得長安都唐消息”;[85]十月十四日,長安千福寺天臺宗惠雲、禪宗學僧等十三人來相看;[86]十一月廿九日,“長安講《百論》和尚可思來相見”。[87]

行端、惠雲自千福寺來,但千福寺與重修窺基塔銘關係疏落,即使從長安攜來碑文一類,也應當是與千福寺關係較密切的《多寶塔碑》或《楚金禪師碑》等。可思,[88]未知其寺屬,無法建立他與興教寺塔銘的直接聯繫,圓仁對於可思也僅以一筆帶過。彼時圓仁初至揚州,安定未久,行端或是慰勞入唐使者僧眾一行,或主要與揚州開元等寺聯繫,恐怕不是特意與圓仁單獨溝通;惠雲一行“閑閑無系,雲遊山水”,[89]欲往天臺,當日即別,亦未與圓仁深入交流。

既然以上諸僧為圓仁帶來銘文的可能性較低,那麼兩位與圓仁聯繫緊密的長安僧人的重要性便顯現出來。《日本國承和五年入唐求法目錄》篇末解道:

右件法門等,圓仁去承和五年八月到大唐揚州大都督府,巡歷城內諸寺,寫取如前。爰終南山宗叡和尚,學邁先達,悟究幽致,能解梵漢,妙閑悉曇之音,為向西天,辭舊到。圓仁幸得偶謁,受學梵天悉曇,兼習梵漢之語。又逢大唐內供奉辯弘阿闍梨付法弟子全雅阿闍梨,諮稟秘法,和尚感乎遠眨