深度阅读

丝路古郡:河西四郡

摘要: 来源:国家地理中文网撰文:萧春雷摄影:陈新宇 匈奴是汉朝的大敌。汉武帝即位后,决定反击,经过文景之治的汉朝已经积累了足够的国力。听说大月氏与匈奴有仇,他派遣张骞出使西域,试图联合大月氏夹击匈奴。张骞带回的消息是大月氏人无意复仇,他只好单干,打通河西走廊并控制西域,目的是隔断蒙古草原上的匈奴与青藏高原上的羌族联系,这就是“断匈奴右臂”的战略。 公元前121年,骠骑将军霍去病先后两次出师河西,大破匈 ...

来源:国家地理中文网

公元前121年,骠骑将军霍去病先后两次出师河西,大破匈奴。浑邪王乃杀休屠王,率部4万余人降汉。河西走廊从此纳入中原王朝的版图,汉人开始大规模建城。

河西走廊指黄河以西、乌鞘岭以北一块长约1000公里、宽数十至百余公里的弯弓形狭长地带。它夹在两列山脉之间,南部是高大的祁连山,北部为统称北山的龙首山、合黎山和马鬃山。河西走廊是针对汉民族来说的,因为南部的青藏高原和北部的巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠难以逾越,这一狭长地带成为中原通往新疆地区的唯一道路。河西极度干旱,但祁连山的冰川哺育出石羊河、黑河和疏勒河三大内陆河水系,形成众多葱茏的绿洲,可供人类生息。

河西走廊可分三部分,从东往西数,分别是石羊河流域的武威盆地、黑河流域的张掖—酒泉盆地、疏勒河流域的瓜州—敦煌盆地。河西归汉,汉朝随之在这里驻军屯垦,推行郡县制,设置了著名的河西四郡:武威、张掖、酒泉、敦煌。四座连成一线的郡城,加上30多座属县县城,将走廊牢牢控制,如同汉朝伸向西方的铁臂,攥住西域。“张掖”之名,很好地说明了汉武帝的意图:“张国臂掖,以通西域。”

他还告诉我一个规律:“汉人建的城都是方形或长方形。城的规模分三级,郡城周长在1200米以上,县城约1000米左右,周长400米以下的就是乡城。但军事城堡比同级别的行政城市小很多。比如都尉属于郡守级,但都尉府只等于乡级城堡;侯官相当于县级,侯官府就更小了,周长只有百余米。”

在汉民族所建的古城里,河西四郡城,无疑是河西地区最早和最重要的城池。

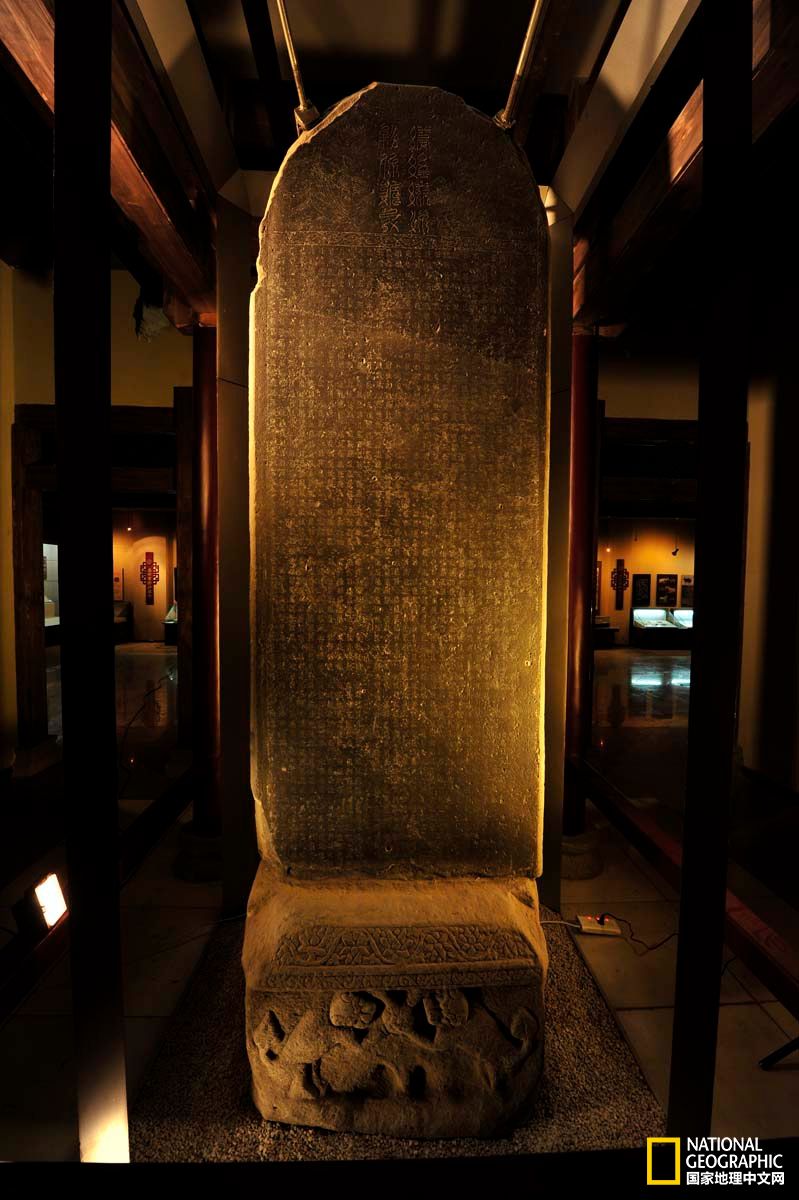

武威又称凉州,位于石羊河中游,是河西走廊东端的重要城市,靠近兰州和内地,历史上曾先后成为五凉古都、西夏陪都、唐河西节度使治所。唐代诗人岑参有“凉州七城十万家,胡人半解弹琵琶”之句,称赞其国际化和繁华。史载汉武威郡治设在姑臧县城,而姑臧城的前身,乃匈奴所建的盖臧城。学术界公认,武威城没有搬迁过,历代只是不断地重建、扩大,但汉姑臧城的具体位置还存在一些争议,有人认为在城东大云寺附近,有人认为在东北郊的新鲜村、郭家寨一带,还有人认为即城西北赵家磨村的三摞城。我一一考察了这些地点,沮丧地发现,无迹可寻。

“我就不明白,这些沙子怎么来的呢?”陪我们采访的甘州区文物局张炯主任疑惑地说,有点像自言自语。黑水国城包括两座相距两三公里、被312国道分开的姐妹城,边长均为200多米,接近正方形,城墙受到流沙侵蚀,但城外数百米就是玉米地——农田是近年来复垦的。北城尚属完整,残墙两边淤积泥沙,一座巨大的沙丘漫过西墙,盘踞在西南角。城内其他地方倒充满生机,地面是一条条明显的垄沟,白杨成行,大约曾被当成苗圃使用过。城东有条蜿蜒的小河,烟柳如画,波光粼粼,金黄的芦苇丛在风中摇摆。我觉得很奇异:这边是流沙、焦土、荒城;百米外却是水草、湿地、溪流。觻得城仿佛一座渴死于河边的悲情古城,流沙追上了它。

位于河西走廊中段的张掖,又称甘州,自然条件极为优越,素有“金张掖、银武威”之称。黑河是河西最大的内陆河,水量大,中游冲积平原肥沃。然而就是在这片号称“塞上江南”的绿洲内,天降流沙,将黑水国遗址“定点清除”,的确不可思议。好在张掖郡城迁得不远,形胜依然。张掖的区位特点是位于十字路口,既是东西干道——河西大道——的重镇,又是南北干道——蒙藏通道(居延海、扁都口)——的要津,战略位置十分重要。元代置甘肃行省,就以张掖为省会。而甘肃省名,亦取自甘州(张掖)和肃州(酒泉)。

黑河经过张掖,下游向北流往内蒙古的额济纳旗,形成一个叫居延海的尾闾湖。据李并成教授考证汉代的居延海面积达800多平方公里,水草肥美,是河西走廊北面的一个缺口,蒙藏南北通道的一部分,汉唐都在这里大规模屯垦。唐代诗人王维的《塞上作》描述说:“居延城外猎天骄,白草连天野火烧。莫云空碛时驱马,秋日平原好射雕。”

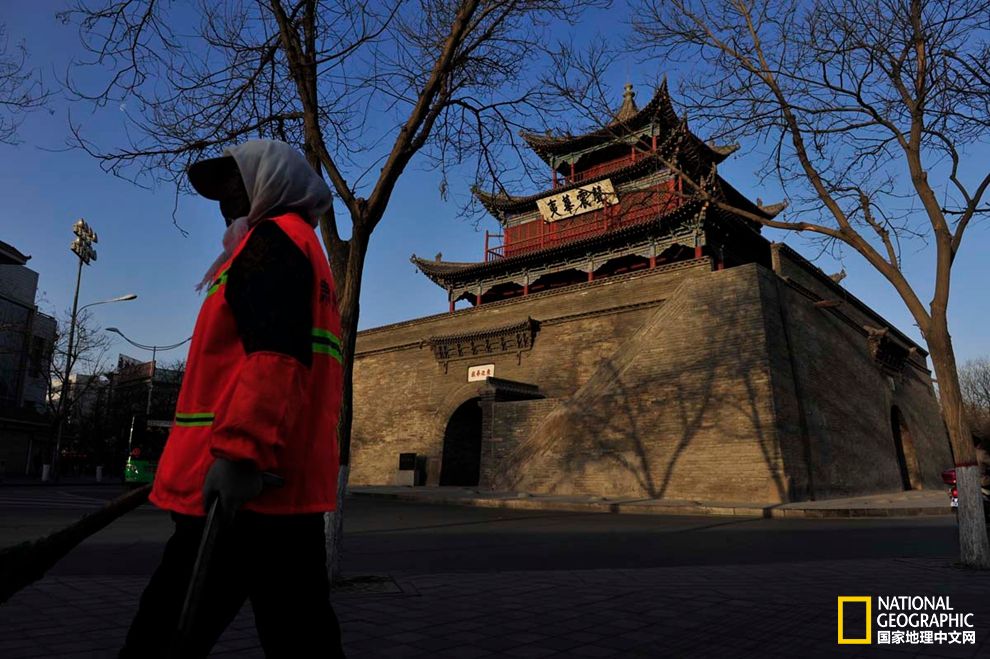

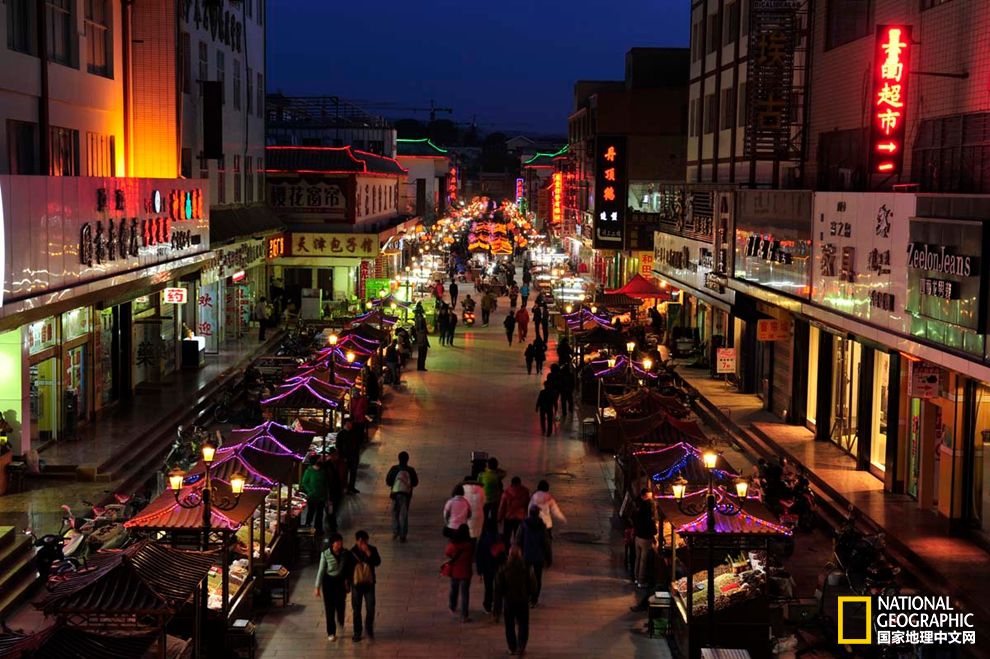

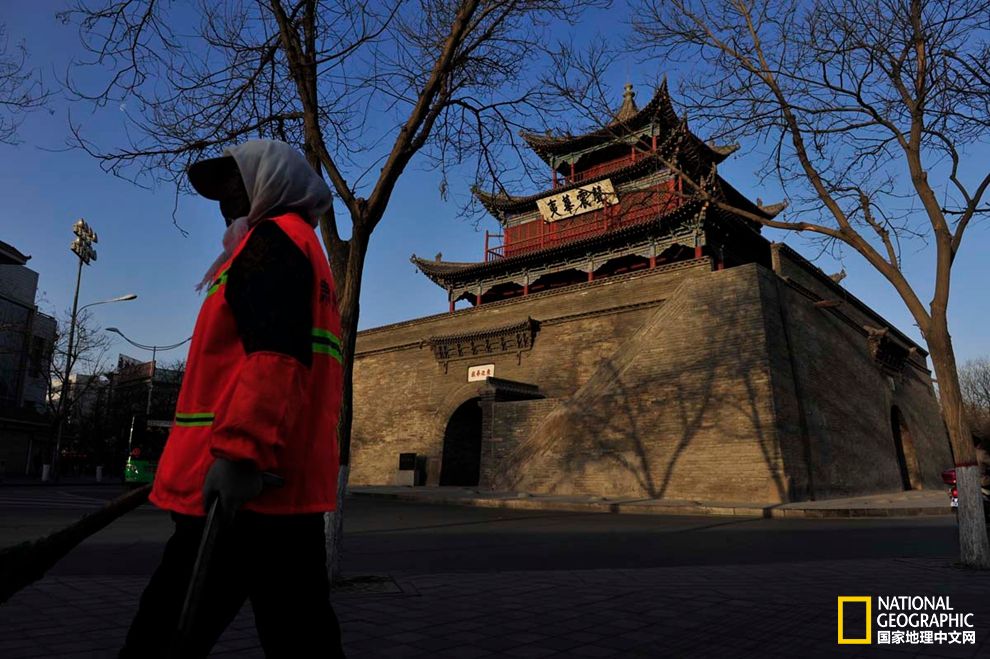

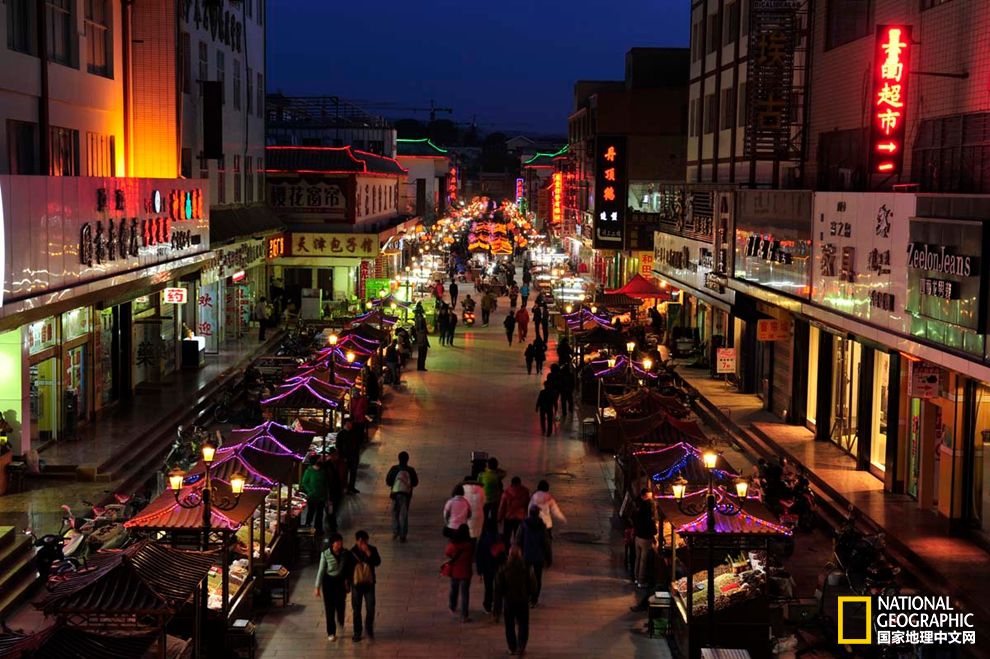

酒泉位于河西走廊中部偏西的黑河支流北大河边,抬头南望,祁连山的皑皑雪峰如在眼前。北边临河的街区是老城,熙熙攘攘,街衢中央矗立着一座雄伟的鼓楼,方形包砖基座,开四道券门,其上三重木构飞檐,高挂着“气壮雄关”、“声震华夷”的巨匾,车辆一律绕行。我去的时候,临近元宵时节,鼓楼的四面基座披挂着密密麻麻的红灯笼,喜气洋洋。酒泉市委宣传部副部长杨青说:“两千多年来酒泉城都没有挪过窝,汉酒泉郡治禄福县城,与隋唐的肃州城、明清酒泉城一脉相承。”鼓楼就是东晋肃州城的东门谯楼。不远的小西街街心,还屹立着一座灰扑扑的青砖拱形城门,顶端五个锯齿状雉堞,是肃州城留下的南城门。

敦煌郡城,是汉朝布置在河西走廊西端的重镇,唐称沙州城,虽历经战乱,却不曾后退半步。敦煌以西,穿过茫茫沙漠和罗布泊,就是新疆塔里木盆地。作为祁连山北麓最西一块大绿洲——疏勒河支流党河绿洲,敦煌既是河西走廊的终点,也是通往西域诸国的起点,古人称“华戎所交,一都会也”。道光《敦煌县志》说:“今按沙州旧城,即古敦煌郡治也。今在沙州之西,墙垣基址犹存。”傍晚时分,夕阳照射在高达十余米的沙州故城西北角墩上,土墙呈现出金黄的色泽,异常华美。登上城墩眺望,楼房与树木相互掩映,笼罩着一层淡紫色的雾霭,灰白的鸣沙山就在天边绵延……天地宁静得仿佛时间已经停滞。我心里明白,脚下的千年城墙已经塌陷。

撰文:萧春雷

摄影:陈新宇

摄影:陈新宇

匈奴是汉朝的大敌。汉武帝即位后,决定反击,经过文景之治的汉朝已经积累了足够的国力。听说大月氏与匈奴有仇,他派遣张骞出使西域,试图联合大月氏夹击匈奴。张骞带回的消息是大月氏人无意复仇,他只好单干,打通河西走廊并控制西域,目的是隔断蒙古草原上的匈奴与青藏高原上的羌族联系,这就是“断匈奴右臂”的战略。

公元前121年,骠骑将军霍去病先后两次出师河西,大破匈奴。浑邪王乃杀休屠王,率部4万余人降汉。河西走廊从此纳入中原王朝的版图,汉人开始大规模建城。

河西走廊指黄河以西、乌鞘岭以北一块长约1000公里、宽数十至百余公里的弯弓形狭长地带。它夹在两列山脉之间,南部是高大的祁连山,北部为统称北山的龙首山、合黎山和马鬃山。河西走廊是针对汉民族来说的,因为南部的青藏高原和北部的巴丹吉林沙漠、腾格里沙漠难以逾越,这一狭长地带成为中原通往新疆地区的唯一道路。河西极度干旱,但祁连山的冰川哺育出石羊河、黑河和疏勒河三大内陆河水系,形成众多葱茏的绿洲,可供人类生息。

河西走廊可分三部分,从东往西数,分别是石羊河流域的武威盆地、黑河流域的张掖—酒泉盆地、疏勒河流域的瓜州—敦煌盆地。河西归汉,汉朝随之在这里驻军屯垦,推行郡县制,设置了著名的河西四郡:武威、张掖、酒泉、敦煌。四座连成一线的郡城,加上30多座属县县城,将走廊牢牢控制,如同汉朝伸向西方的铁臂,攥住西域。“张掖”之名,很好地说明了汉武帝的意图:“张国臂掖,以通西域。”

敦煌研究院李正宇研究员研究河西走廊多年,他向我描述说:“汉武帝沿北山山麓筑了一道长城,防匈奴;南边在祁连山各个山口筑墙,叫南塞,防羌人。南塞后来都被冲垮了,人们不知道,近年来才发现。汉人就在南塞北塞之间建立郡城县城。塞外的古城必定不是汉朝建立的。”

他还告诉我一个规律:“汉人建的城都是方形或长方形。城的规模分三级,郡城周长在1200米以上,县城约1000米左右,周长400米以下的就是乡城。但军事城堡比同级别的行政城市小很多。比如都尉属于郡守级,但都尉府只等于乡级城堡;侯官相当于县级,侯官府就更小了,周长只有百余米。”

在汉民族所建的古城里,河西四郡城,无疑是河西地区最早和最重要的城池。

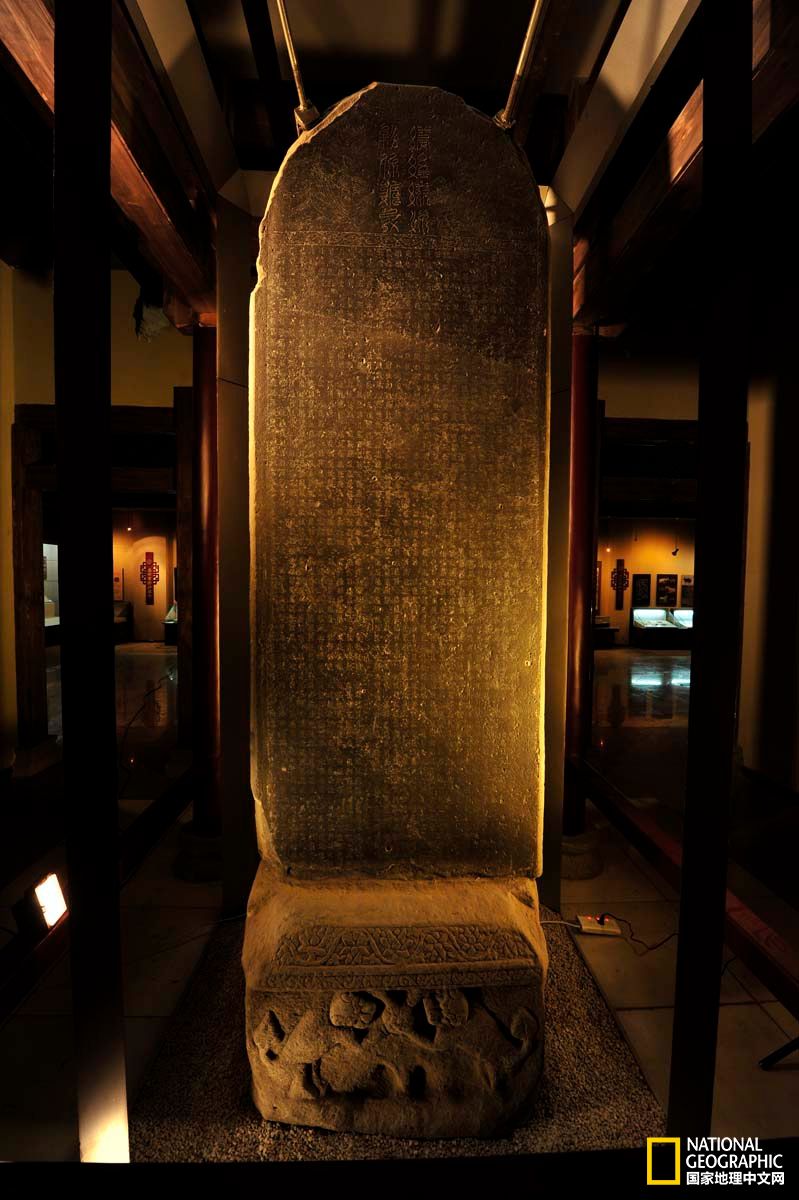

武威又称凉州,位于石羊河中游,是河西走廊东端的重要城市,靠近兰州和内地,历史上曾先后成为五凉古都、西夏陪都、唐河西节度使治所。唐代诗人岑参有“凉州七城十万家,胡人半解弹琵琶”之句,称赞其国际化和繁华。史载汉武威郡治设在姑臧县城,而姑臧城的前身,乃匈奴所建的盖臧城。学术界公认,武威城没有搬迁过,历代只是不断地重建、扩大,但汉姑臧城的具体位置还存在一些争议,有人认为在城东大云寺附近,有人认为在东北郊的新鲜村、郭家寨一带,还有人认为即城西北赵家磨村的三摞城。我一一考察了这些地点,沮丧地发现,无迹可寻。

从交通的情况看,武威位于河西走廊的丁字路口。除了东西向的河西大道,还向北沿石羊河下游分出一条通往民勤县的岔道——那里有个叫潴野泽的大湖,继续往东北方向穿越沙漠,可以抵达河套平原。如今,潴野泽消失了,腾格里大沙漠中有个小小的白碱湖,保存着这个远古大泽的最后一点骨血。

汉张掖郡治设在觻得县城,而觻得城,原来是匈奴觻得王所建的城。一般认为,觻得城就是今张掖市西北17公里黑水国遗址的北城。“黑水国”是民间讹传,并不存在这样一个国——大约隋初张掖郡治迁到了今张掖市区,遗弃在沙丘里的觻得城,也渐渐被人遗忘,被人编派出一个子虚乌有国。

“我就不明白,这些沙子怎么来的呢?”陪我们采访的甘州区文物局张炯主任疑惑地说,有点像自言自语。黑水国城包括两座相距两三公里、被312国道分开的姐妹城,边长均为200多米,接近正方形,城墙受到流沙侵蚀,但城外数百米就是玉米地——农田是近年来复垦的。北城尚属完整,残墙两边淤积泥沙,一座巨大的沙丘漫过西墙,盘踞在西南角。城内其他地方倒充满生机,地面是一条条明显的垄沟,白杨成行,大约曾被当成苗圃使用过。城东有条蜿蜒的小河,烟柳如画,波光粼粼,金黄的芦苇丛在风中摇摆。我觉得很奇异:这边是流沙、焦土、荒城;百米外却是水草、湿地、溪流。觻得城仿佛一座渴死于河边的悲情古城,流沙追上了它。

位于河西走廊中段的张掖,又称甘州,自然条件极为优越,素有“金张掖、银武威”之称。黑河是河西最大的内陆河,水量大,中游冲积平原肥沃。然而就是在这片号称“塞上江南”的绿洲内,天降流沙,将黑水国遗址“定点清除”,的确不可思议。好在张掖郡城迁得不远,形胜依然。张掖的区位特点是位于十字路口,既是东西干道——河西大道——的重镇,又是南北干道——蒙藏通道(居延海、扁都口)——的要津,战略位置十分重要。元代置甘肃行省,就以张掖为省会。而甘肃省名,亦取自甘州(张掖)和肃州(酒泉)。

黑河经过张掖,下游向北流往内蒙古的额济纳旗,形成一个叫居延海的尾闾湖。据李并成教授考证汉代的居延海面积达800多平方公里,水草肥美,是河西走廊北面的一个缺口,蒙藏南北通道的一部分,汉唐都在这里大规模屯垦。唐代诗人王维的《塞上作》描述说:“居延城外猎天骄,白草连天野火烧。莫云空碛时驱马,秋日平原好射雕。”

酒泉位于河西走廊中部偏西的黑河支流北大河边,抬头南望,祁连山的皑皑雪峰如在眼前。北边临河的街区是老城,熙熙攘攘,街衢中央矗立着一座雄伟的鼓楼,方形包砖基座,开四道券门,其上三重木构飞檐,高挂着“气壮雄关”、“声震华夷”的巨匾,车辆一律绕行。我去的时候,临近元宵时节,鼓楼的四面基座披挂着密密麻麻的红灯笼,喜气洋洋。酒泉市委宣传部副部长杨青说:“两千多年来酒泉城都没有挪过窝,汉酒泉郡治禄福县城,与隋唐的肃州城、明清酒泉城一脉相承。”鼓楼就是东晋肃州城的东门谯楼。不远的小西街街心,还屹立着一座灰扑扑的青砖拱形城门,顶端五个锯齿状雉堞,是肃州城留下的南城门。

敦煌郡城,是汉朝布置在河西走廊西端的重镇,唐称沙州城,虽历经战乱,却不曾后退半步。敦煌以西,穿过茫茫沙漠和罗布泊,就是新疆塔里木盆地。作为祁连山北麓最西一块大绿洲——疏勒河支流党河绿洲,敦煌既是河西走廊的终点,也是通往西域诸国的起点,古人称“华戎所交,一都会也”。道光《敦煌县志》说:“今按沙州旧城,即古敦煌郡治也。今在沙州之西,墙垣基址犹存。”傍晚时分,夕阳照射在高达十余米的沙州故城西北角墩上,土墙呈现出金黄的色泽,异常华美。登上城墩眺望,楼房与树木相互掩映,笼罩着一层淡紫色的雾霭,灰白的鸣沙山就在天边绵延……天地宁静得仿佛时间已经停滞。我心里明白,脚下的千年城墙已经塌陷。

河西归汉后,汉武帝以此为基地,远征西域,并在楼兰、渠犁、轮台等地屯田。公元前60年,汉朝在西域设都护府,管理西域诸国。我们看西汉全盛时版图像个哑铃,最大的两块是东南本土和西北新疆,中间由细长的河西走廊连接。我们还可以从另一个角度理解这幅版图,东亚农业文明扩张到了新疆。擅长耕作的汉人,所至之处屯田种植,河西与西域的绿洲,由牧场变成了沟渠纵横的农田。