研究前沿

学术前沿 | 数字人文,距离中国博物馆还有多远?

很长时间里,我都在关注数字人文的发展。为什么会关注?理由很简单,为了长久以来一个挥之不去的念想: 有关博物馆数字化的研究。在数字化的社会,当博物馆整个业务平台逐步升级为数字化平台以后,当博物馆管理、传播等纷纷通过数字化手段或渠道焕发活力的时候,作为博物馆核心工作的博物馆研究怎么可能如化外之民而独善其身?数字人文的引入,在我看来是能够有效弥补这方面缺憾的,尽管未来的道路还很长。数字人文是不是适合博物馆,数字人文离中国博物馆到底有多远?本文尝试对此作出一些解读,以就教于业内各位贤达。

1

什么是数字人文?

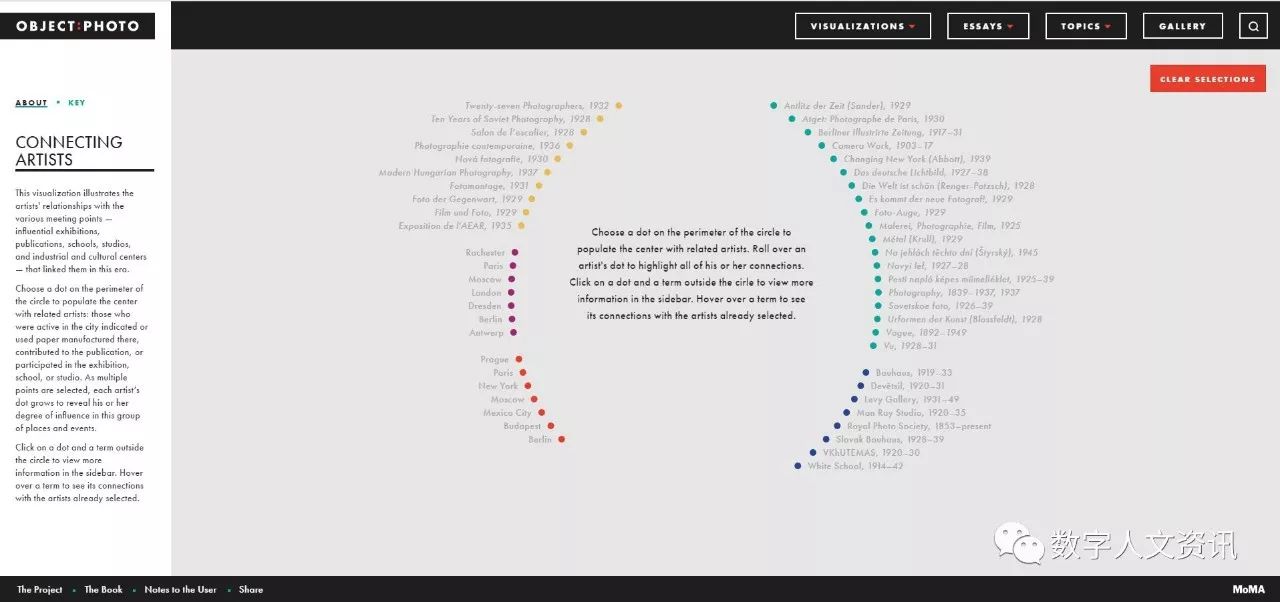

图1 《吴门星空网络关系图》

按照美国新媒体联盟2016年《地平线报告》(Horizon Report )给出的解释:“数字人文技术是指推动人文领域学术发展的数字化和计算化工具,如数据挖掘、可视 化、概念图和音视频记录。”

这种工具论的说法实际上尚显简陋。武汉大学王晓光教授就认为,数字人文“是一个将现代计算机和网络技术深入应用于传统的人文研究与教学的新型跨学科研究领域,它的产生与发展得益于数字技术的进步及其在科学领域的普及应用”。这一定义反映出了数字人文的学科性、多样性和开放性的特征。从某种意义上可以说,数字人文是充满活力的数字技术与传统人文研究之间相互砥砺,不断对话的结果。

图2 2014年 Twitter 上的数字人文

一般认为,数字人文(DigitalHumanities,DH)发轫于20 世纪 60 年代,它的先驱是出现在语言学领域的人文计算(HumanitiesComputing)。随着数字化技术的迅猛发展,一些以数字技术为支撑的人文研究新项目不断出现,比如各类关系型数据库的构建、以语义网为基础的各种应用开发、以历史地理系统为支撑的可视化展示等等,以及在此之上所形成的各种不同的学术见解。凡此种种,皆预示着传统的人文研究生态正在发生着些许的改变。2004 年,美国学者苏珊·施赖布曼(Susan Schreibman)等人首次提出“数字人文”的概念,改变了以往的“人文计算”提法,为这个新领域既立名也正名。之后,经美国国家人文基金会(National Endowment for the Humanities)的认定以及美国现代语言协会(Modern Languages Association)的大力提倡,数字人文开始以令人惊艳的速度迅猛发展。国内外许多高校纷纷设立数字人文研究机构,一些具有国际影响的传播媒介也陆续诞生。

2015 年 3 月 1 日,全球最大的数字人文组织—— 国际数字人文组织联盟(Allianceof Digital Humanities Organizations)诞生,成为当时的热门话题。美国斯坦福大学人文中心(StanfordHumanities Center)、英国伦敦国王学院人文艺术学院数字人文部(Departmentof Digital Humanities,King’s College London)等研究重镇, 持续引领数字人文发展的潮流。

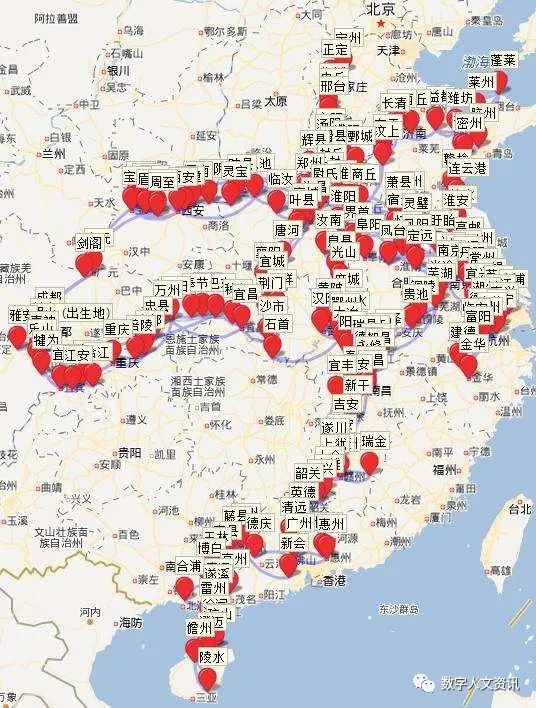

2011 年,武汉大学建立了我国大陆地区首个数字 人文研究中心。与此同时,各类与数字人文相关的研究 项目及相关专业会议也不断涌现,如文学研究中用词频的方式对作品的文本进行分析,历史学方面的基于 GIS 的历史地理可视化研究,艺术学方面的图像分析,等等, 皆有不少令人欣喜的成果。图书馆与高校则成为了国内数字人文领域当仁不让的领军人物,新的尝试、实践和成果层出不穷。比如 2017 年在网上哄传一时的,被夸大为“发现了杜甫、苏东坡的旅行足迹地图”,实际上就是王兆鹏教授主持的数字人文项目——“唐宋文学编年系地信息平台建设”中的极小部分。相形之下,国内博物馆界在这一方面则呈现出一种沉寂的状态,这显然与博物馆本身的人文研究重镇的地位是不相称的,也与社会发展的潮流趋势相背离。

图3 苏东坡的旅行足迹地图

2

数字人文为

博物馆业务带来新的发展机遇

博物馆拥有的实物资源是其他机构可望而不可即的,对这些资源的收藏、研究和利用是博物馆存在的原动力。而数字人文研究“致力于促进文化信息资源的广泛获取和管理、创新科研数据的处理和研究方法、 促进学术沟通、 加强学习和教学同时提升文化信息资源的公众影响力”,两者之间隐隐然就有着某种共生的关系,这种内在的联系也为在博物馆开展数字人文工作创造了良好的知识基础和必要的条件。

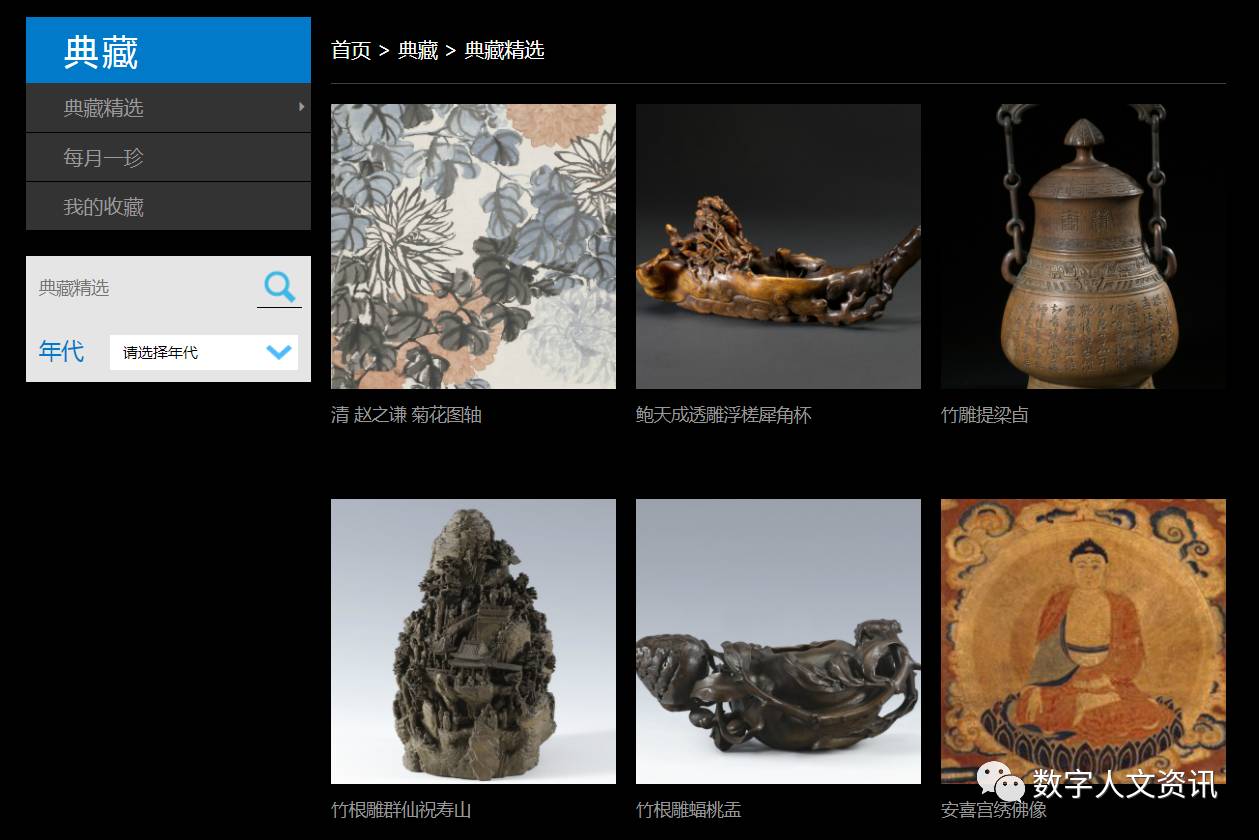

图4 上海博物馆馆藏页面

在博物馆的工作中,数字人文工作至少可以发挥以下三个不同层次的作用:

01

作为工具的作用

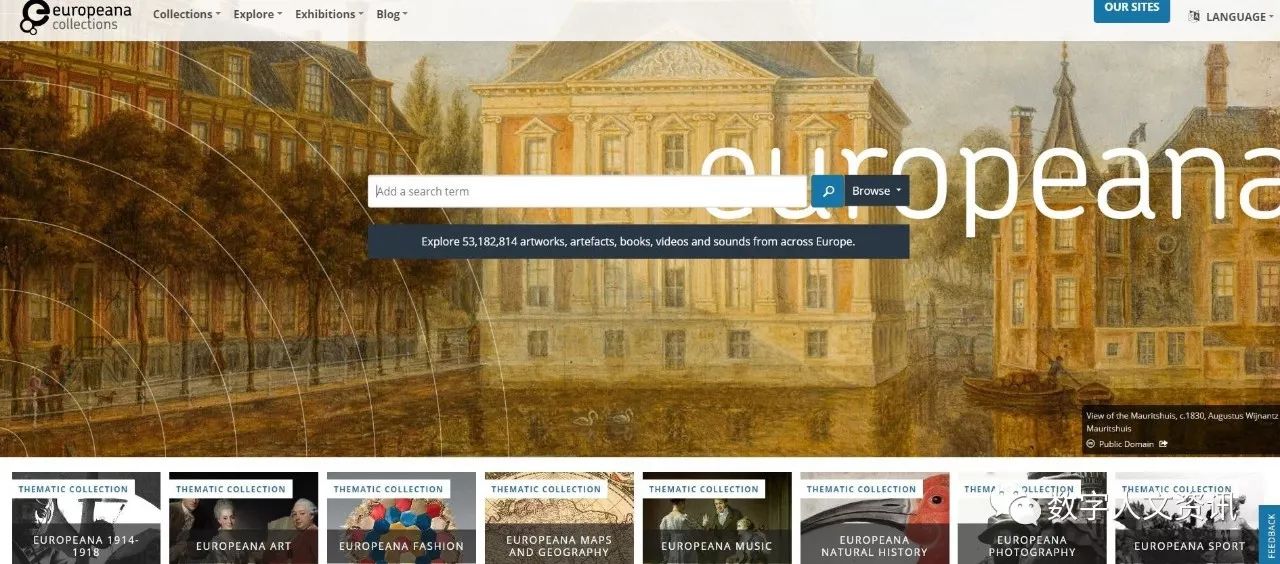

工欲善其事,必先利其器。博物馆无论开展哪项业务工作,都依赖于一定的工具。比如过去无论保管还是研究,藏品卡片构成了此类工作的基础工具。随着数字网络技术的飞速发展及研究资料的数字化,很大程度上改变了研究者检索获取和集成利用资料的方式,极大地提高了工作效率。目前由于博物馆数字化建设的持续进行,卡片的工具作用逐渐被藏品数据库所替代(虽然在一些馆可能还在习惯性地使用卡片)。然而很多博物馆在开发藏品数据库时思虑不周,故就其实质而言,也只是藏品卡片的数字版而已,并没有一种质的飞跃。即以上海博物馆的藏品数据库来说,虽然在结构上比之其他很多博物馆已经完善很多,比如在基本的编目信息和影像信息之外,为了研究工作的需要增添了研究和保管的模块,使藏品信息的完整性得到了进一步的呈现。但如果从知识组织的角度,应该说还是远远不够的。而数字人文的作用,恰恰能够弥补博物馆在藏品数据方面的不足,因为数字人文研究“它追求的是形式多样的(信息)呈现、知识的组织、技术的交流与传播,并致力于创造学术研究的可用工具”。当数字化基本实现了传统资源向数字资源的转化,以及能够被计算机所存储、处理和展示以后,更进一步的要求就应该是“数据化”。 数据化是对数字化的一种拓展与推进,如果说数字化改变了资源储存和展示的形态的话,那么数据化就是建立起数字资源之间的联系,形成一个能够应用和开展相关活动的知识环境。近年来,以语义网相关技术为代表的数据科学发展势头良好,并在数字人文领域已经有了非常成功的应用。其突出标志就是2006年关联数据(linkeddata)概念的提出,以及随后关联开放数据运动(linkingopen data)的兴起并迅速成为一个热点。在一些欧美国家,关联开放数据作为文化遗产领域数字资源语义融合的新技术、新方法,由于能够克服资源自身的属地主义习性,可以通过不同资源元数据本体之间语义关联的建 立,实现语义环境下的关联数据网络,解决各种分散、异构、跨界的文化数字资源之间语义深层次序化的开放互联。如以促进欧洲文化遗产的在线获取为目的欧洲数字图书馆( Europeana)项目,就是当前发展较为理想的一次数字文化资源整合的实践,它在实现跨机构、跨领域数字文化资源融合中采用的关联开放数据方法已经取得较好的应用成效。在国内,北京化工大学易军凯等人就在综合应用关联数据技术的基础上,提出了一种面向数字博物馆领域的数字资源语义自动关联融合方法,并成功地用来自阿姆斯特丹博物馆(AmsterdamMuseum) 和 Dbpediade 的数据集进行了初步的实验,在数据之间构建了多种语义的关联,取得了一定的语义融合效果,或许为国内博物馆开展此类实践奠定了一定的基础。

图5 欧洲数字图书馆项目网站

02

方法论方面的作用

一般来说,对于诸如历史学这样的人文学科研究,取得进展的主要驱动力来自两个方面,一个是发现新材料,另一个是运用新方法。依靠传统的研究手段,发现新材料已经变得越来越不容易,但以数字人文为代表的新技术的介入,则为人文研究带来变化,便利快速的数据清洗和处理过程,为新材料的发现带来了更多的可能性。另一方面,它还为研究方法的增加,给予更多样化的选择,以及由此产生的种种新的变化与路径,比如研究领域的扩展,研究视角的更新,等等。极而言之,由于数字人文所带来的影响,在某种程度上或许使得传统人文科学在新的时代看到了突破困境的曙光。马云说:“物联网、人工智能将驱动‘新制造’。” 那么我们同样可以说,数字人文将给博物馆带来“新研究”。当然,说“新研究”并非是要否定传统的研究手段和方法,至少在目前阶段,数字人文由于其自身的不成熟,还远远不能撼动传统研究的地位。即使在数字人文成长强大起来以后,可能还只是人文研究的重要一翼,并不会完全替代传统的研究。但是现在,且不论它所取得的实际成果,仅就其所代表的方法论意义,就值得我们重视。在方法论的层面,如同文艺复兴时期曾经出现过的那些有趣的交融,数字人文反映出科技与人文在一个新的层面上的再次融合。当然能否再次出现如达·芬奇的著名素描《维特鲁威人》(Vitruvian Man)这样展现出艺术家科学思维的经典之作,则还在未定之天。数字时代,一些学者认为,数字人文将给人文研究带来新的荣景。或许当数据成为一种必不可少的要素,当让数据说话成为一种习惯,利用数字技术对数据对象进行分析处理,就是一件理所当然的事情了。从这个角度来说,数字人文不但是一种描述或呈现的方法(人文成果的数 字化),更是一种研究方法——能够帮助人们发现问题,在此基础上还能研究问题甚至解决问题。如果真能达到 后者的目标,那么这种变化无疑是革命性的。

图6 达·芬奇的著名素描《维特鲁威人》

图6 达·芬奇的著名素描《维特鲁威人》

对博物馆而言,研究在很多时候,指的都是以实物为主要对象的研究。但在数字技术迅猛发展的今天,很多人都认识到从某种意义上说,实物信息是可以同实物相分离而存在的。藏品信息的这种可分离性,一定程度上也反映了博物馆的藏品研究可以建立在数字资源的基础之上。而当采集获得了大量二维、三维,甚至是全息的数字图像数据时,那么数字分析和研究也就有了坚实的基础。对博物馆来说,另一个更重要的因素,则是数字人文还能带来研究方式的改变。对国内博物馆中研究状况有所了解的人大概都知道,目前博物馆的专业研究基本还是以单打独斗的个体研究为主,学术孤岛现象普遍存在,并成为了一种固化的学术生态。曾有学者提出史学的研究本质是“综合贯通之学”,实际上博物馆的研究也同样如此。数字人文一个最为突出的特点,就是能形成跨领域、多学科、各区域间的协作研究,“从方法和路径的层面打通自然科学、应用工程、社会科学、人文科学与艺术的综合研究”。为了实现数据的真正科学应用,博物馆可以尝试建立基于网络的科研平台,既可以发挥网络的互联特点,让不同类型、不同格式、不同结构的藏品 数据之间建立关联,最大限度地整合数字资源;同时又为外脑的引入与社会性协作研究创造了条件。

03

思想论方面的作用

如前所述,作为一种跨学科的研究,数字人文为传统的人文研究提供新的研究范式。然而数字人文的研究有一特性,就是依赖开放性数据,没有数据的开放获取,数字人文研究就会掉入无本之木的陷阱而无法自拔。也正是因为如此,近年来开放性思维已经成为数字人文领域的一个重要思想,这与互联网时代的核心理念也是天然契合的,比如很多研究者都熟悉并在使用的中国历代人物传记资料库(ChinaBiographical Database, CBDB)。就像一些学者所说的,CBDB 最值得推崇的方面,不仅因其在数据和工具方面做了很多先行的探索,而是在于它的开放理念。上海图书馆的开放数据平台, 陆续以关联开放数据(LinkedOpen Data)的方式向互联网公开发布各种术语词表、规范文档、书目数据以及各种数据清洗和转换工具等。图书馆提供各种数据消费 接口供开发人员调用,以促进数据的开发获取、共享和重用。此外,上海图书馆以家谱知识库数据服务平台为基础的开放数据应用、开发竞赛等活动,也是搞得有声有色,这些倡导者的勇气和担当都值得人们学习和思索。

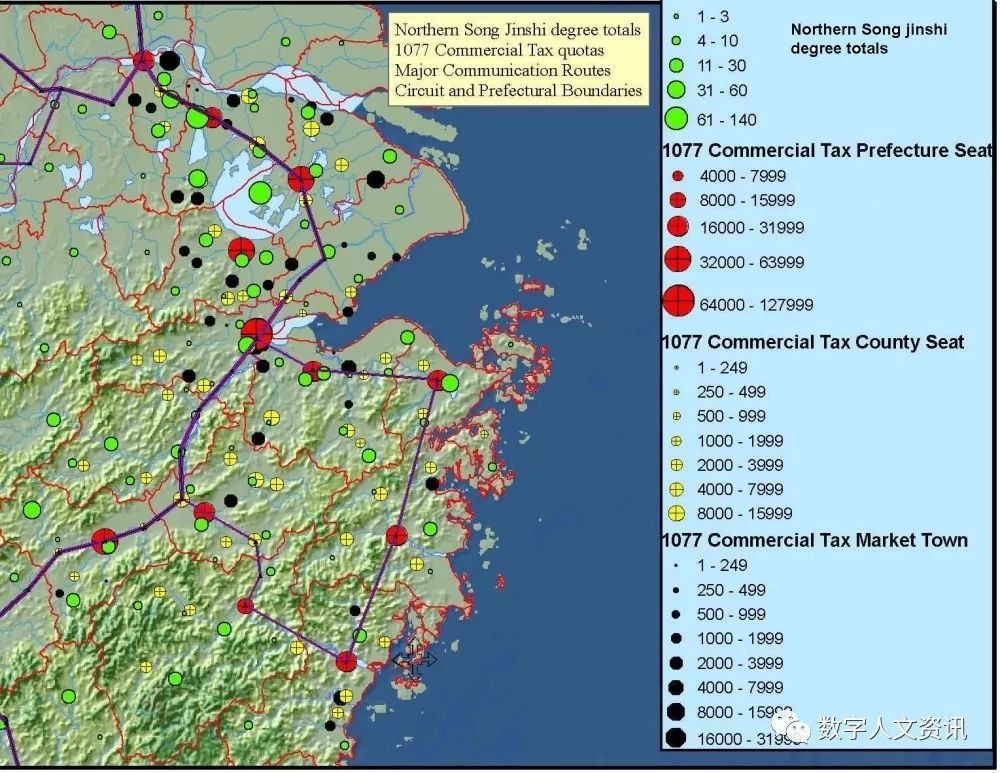

图7 基于 CBDB 所做的熙宁十年(公元 1077 年)地方商业活动规模与科举进士人数的地理关系图

图7 基于 CBDB 所做的熙宁十年(公元 1077 年)地方商业活动规模与科举进士人数的地理关系图

由此反观国内文博界,自博物馆数字化建设开展以来,各馆都把数据,尤其是藏品数据的采集和管理作为一件很重要的事情来做。在国家层面上,仅全国可移动文物普查中,完成登录备案的国有可移动文物就有2 661 万件/套,登录的文物照片达 5 000 万张,数据总量超过了140TB(数据来源:《第一次全国可移动文物普查工作报告》)。许多博物馆也都建立了自己藏品数据库,大量的藏品数字资源被纳入博物馆的管理体系之中。虽然各馆之间的建设类型、方向和水平或有差异,但无可否认,藏品数据库已成为博物馆开展各项业务工作的一项重要推手,也是博物馆数字化建设最大的基础性成果。在这样一个越来越难以闭关自守的互联网时代,这是一件令所有人欢欣鼓舞的事情。

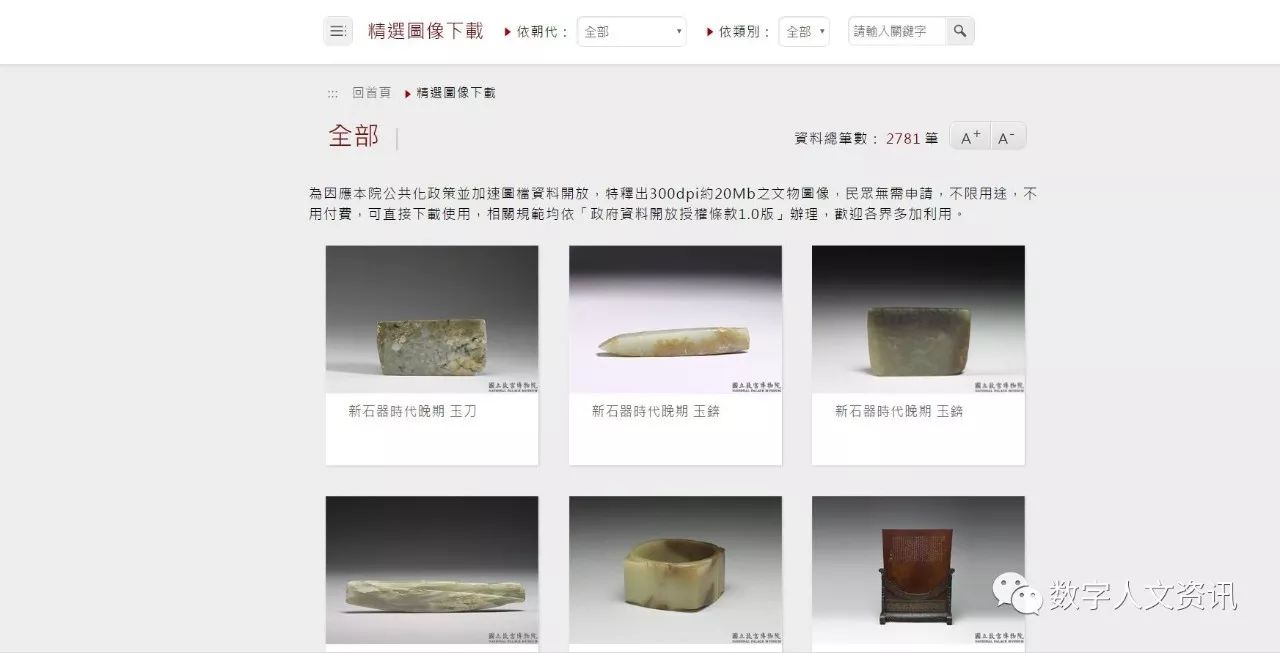

近年来,荷兰国立博物馆(Rijksmuseum)大方地将12.5万件藏品的高清图放到互联网上,供大众随意下载,此外大都会艺术博物馆(Metropolitan Museum of Art)也开放很多藏品的高清图像资源。尤其是最近台北故宫博物院在其网站上设开放数据(Open Data)专区,无需申请,不限用途,不需付费,大众可直接下载使用。其中“文物查询下载”栏目有多达 70000 张的书画类和器物类图档可供下载;“精选图像下载”栏目中则有 1640 张图档可供下载,且每季将增加 500 张。由此很多人都在期待国内大陆地区博物馆数据资源的共享和普及。然而现实却往往和人们的期望形成反差,其中很重要的一个原因是类似的开放性思维模式在文博界并没有形成共识。

图8 台北故宫博物院网站开放数据(Open Data)专区中的“精选图像下载”页面

当然从一定意义上来说,博物馆资源数据的开放也是一个系统工程。由于基础和环境不同,想要国内博物馆在短期内开放数据取决于内外两个因素:其一,外部市场环境的成熟和法律环境的完善;其二,博物馆内部人员,尤其是管理者开放性思维的建立。根据国内的习惯,后者更是起到决定性作用的。开放性思维的建立不会是一件自然而然的事,必须要有一定的外部诱因和压力才能有效促成,而数字人文恰好可以担当这一角色。过去博物馆数字化主要是通过数字采集,将实物资源转化为数字资源,但对数字资源的开发利用却缺少办法。这也是博物馆数字化建设始终徘徊在博物馆工作的外围,而难以进入业务核心,成为推动博物馆突破既有瓶颈,实现创新发展的根本力量的原因之所在。数字人文则为人们多学科、多元化挖掘和开发博物馆的数字资源提供了新的视野和可能。这里很重要的一点是视角的转变。由于数字资源链接的广泛性,使得对藏品的重新解读,揭示了其内涵的多元成为一种可能;数字资源网络化运作的特性,也让博物馆的阐释,有可能由原来的单一的专家视角,向包括来自社会大众在内的多视角转变;在克服了单方面视角狭隘性的基础上,包括博物馆研究、展示在内的核心业务工作才会有脱胎换骨的可能,也才能为博物馆工作带来根本性的提升。当由开放的数据对博物馆业务发展产生正面作用的时候,博物馆的开放性思维才能被广泛接受,并进一步带来良性循环,成为博物馆工作融入社会的重要标志。

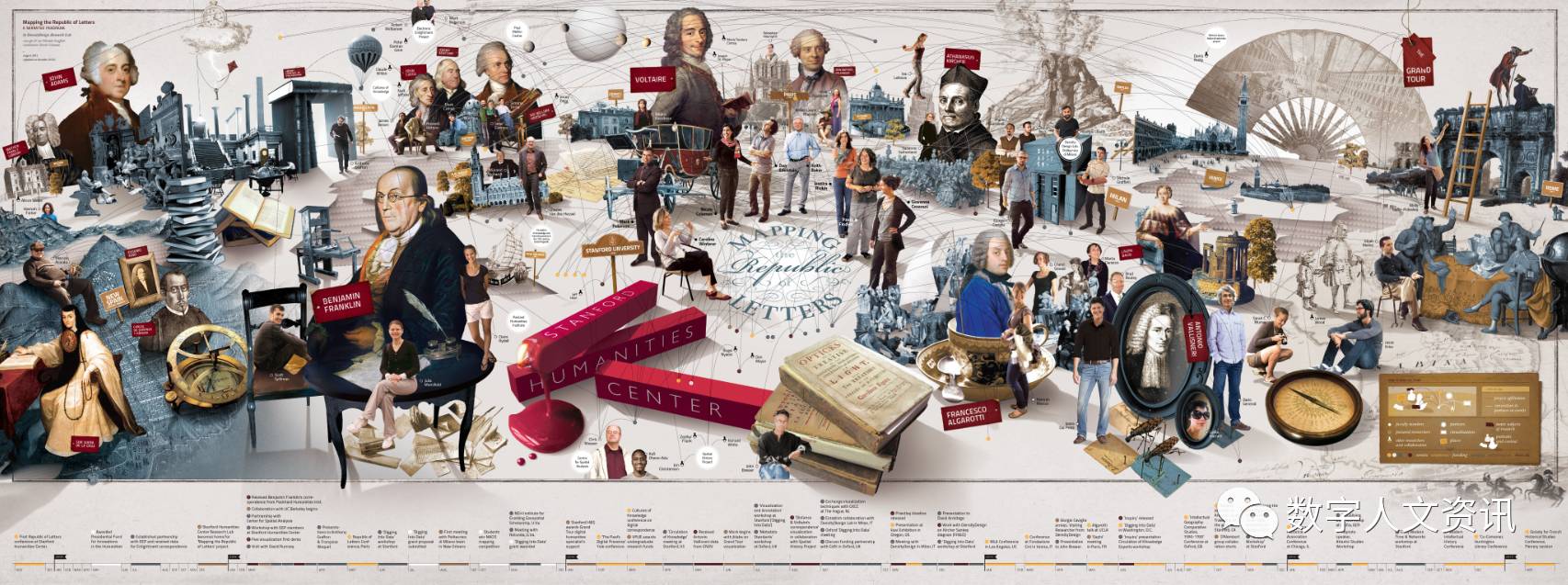

图9 “文艺复兴欧洲重要思想家思想传播路径图”项目网站的叙述性全景图

当然,说了这么多数字人文工作对博物馆的好处,并不意味着目前这项工作就能在博物馆中畅通无阻地顺利展开,有些客观存在的困难也是我们必须要正视的。比如:目前的博物馆本身已有的数据,在很多方面并符合数字人文研究的要求;另一方面,馆员本身承担不少工作任务,即便有对数字人文研究的兴趣,也缺少训练的机会,更没有整合资源的权利,也缺乏启动项目的支持。但纵使面临重重困难,对于面向未来的博物馆数字化建设来说,数字人文还是必不可少的。现在一些博物馆正在进行的尝试及其成功的经验,也在很大程度上印证了这一点,并且昭示着博物馆的明天。

3

博物馆数字人文工作的实践及启示

虽然目前数字人文工作主要由高校和图书馆在推动,但我们也欣喜地看到,博物馆尤其是国外博物馆在这方面并非完全无所作为,一些得风气之先的博物馆及 其他机构还是为我们做了可贵的开拓工作。

美国的数字人文工作历来走在世界前列,斯坦福大学的“文艺复兴欧洲重要思想家思想传播路径图” 项目(Mappingthe Republic of Letters) 堪 称 数 字 人 文可视化的经典。这个项目利用牛津大学“Electronic Enlightenment Project”数据库中超过 55000 封信件,将文艺复兴时期著名思想家之间相互通信情况在地图时空坐标上形象地展示出来,通过数万封信的流向,结合信件内容,可以了解这些启蒙思想家相互影响和思想演变的情况。

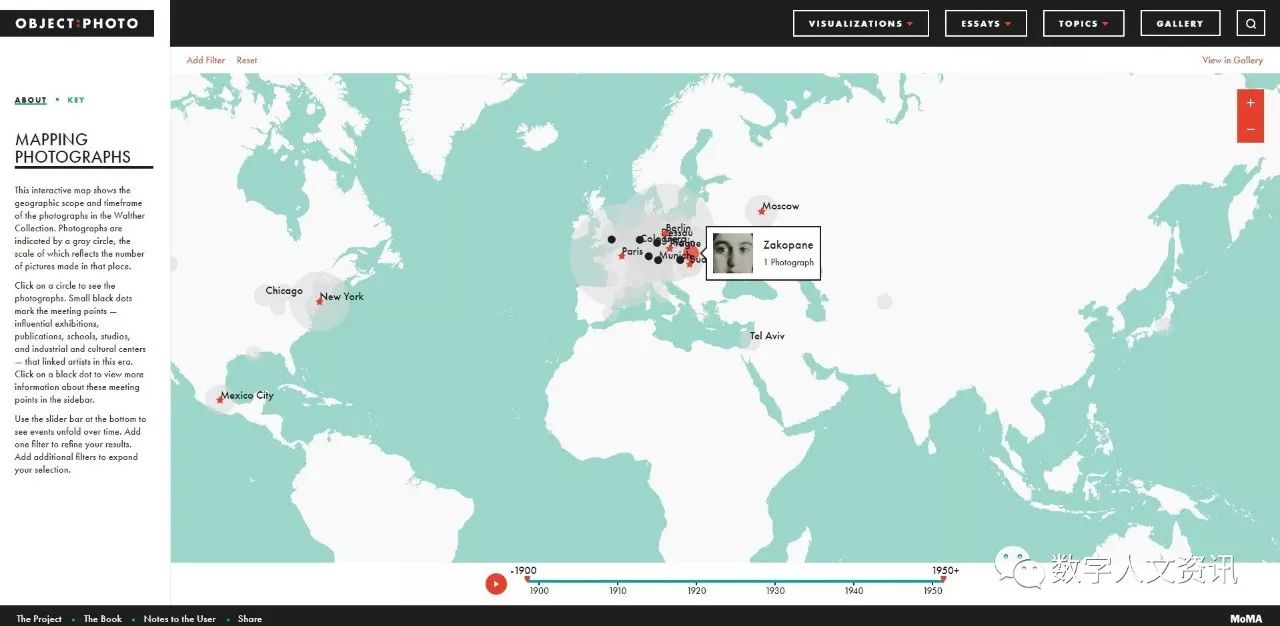

如果说这一项目还偏重于可视化展示的话,那么纽约现代艺术博物(MoMA)2014年底的网上展览“物品:照片”(Object:Photo)则堪称是具有博物馆特色的,由问题导向、研究驱动的数字人文项目的成功之作。 MoMA 摄影部主任昆汀·巴亚克(Quentin Bajac)曾 对《艺术新闻》(The Art Newspaper)说,数字化使博物馆可以用展览或图书无法企及的方式呈现历史图像的物质性。MoMA 的摄影展项目无疑就是对这一说法的很好回应。展览展示的是托马斯·瓦尔特(ThomasWalther)的现代照片收藏,参与这一项目的两个部门中,摄影部以艺术史研究的视角进行关照,保存部则关注照片作为一个物品所具有的属性。两个不同的体系、不同方向的研究,反而帮助作品找到了一个新的定位。而在研究背后起到重要作用的,是随着研究逐渐完善的数据库系统。当研究成果开始显现的时候,MoMA 很明智地认识到,如果要真正将研究成果完整展示出来,仅仅依靠实体展显然是不够的,而需要通过网站来探索数字时代的新的展览形式。因为 MoMA 的研究角度除了作品本身之外,更在意这些作品是“如何”做的,以及是在什么样的“环境”下做的。要展现这些内容,线上展就成了 MoMA 理所当然的选择,网站也就成为这次展览的主要传播媒介,线下展反而成为线上展的一个附属品。这个变化真的很奇妙。为何会产生这样的关系错置?实际上我们去看一下 MoMA 网站的呈现内容就能明白。

图10 MoMA 网上展览的“照片地图”和“艺术家关系网”版块

整个在线展览一共由四大的版块组成,分别是视觉化(Visualizations)、论文(Essays)、话题(Topics)和画廊(Gallery)。

其中最引人注目的是视觉化版块,它又由照片地图(Mapping Photographs)、比较照片(Comparing Photographs)、 艺术家关系网(Connecting Artists)和艺术家生平地图 (Mapping Artists’ Lives)四个子版块组成。熟悉数字人文的人们可以发现,这些都是数字人文常用的一些方法和技术手段。比如照片地图按照年代顺序将艺术家创作照片的创作地标记在地图上,让观众可以看到艺术家创作时走过的地理轨迹,这是数字人文中的地理空间分析和时空可视化方法的运用;艺术家关系网是此次展示中最吸引人的部分,它运用数字人文中的人物网络关系分析的方法,将展览、城市、出版物、组织机构等元素组成一张关系网。观众选择其中任意一个元素都能看到与其相关的艺术家,再点击则可以发现更多层次元素之间的联系。构成关系如此复杂的不只是视觉化版块,其他版块也是同样庞大和关联交错的,这些内容依靠一个实体展或一本书籍确实都很难呈现,只有在数字人文的背景下才有可能作出如此清晰、直观、生动的表达。更为重要的是,这个线上展览不仅让观众去了解,更鼓励观众去比较、去发现, 比如观众可以根据不同的内容、相纸材质等比较艺术家的创作手段和内容的变化;通过时空关系的交叉比对,也能更清楚看到一件作品产生的背景及其带来的影响。总之,这个线上展览让人们认识到运用数字人文方法来进行博物馆展陈所能达到的惊人效果。

图11 MoMA 网上展览“物品:照片”的首页

博物馆的数字人文与当今图书馆界和高校中开展的数字人文的主要区别在哪里?我认为是在由博物馆的实物性特征所带来的源于图像本体的排比和深度分析,这也将是今后博物馆数字人文研究能否有所发展的关键所在。

金观涛、王平等所作的“五代北宋山水画的数字人文研究”则为我们提供了一个着重于图像分析方面的案例。在 2014 和 2016 年中国台北举办的两次“数位典藏与数位人文国际研讨会(DADH)” 上,他们分别就“五代北宋山水画的数字人文研究”提供了两份报告,这是利用数字人文研究方式进行中国古代绘画研究的不多的成例之一。2014年的报告采用图像数字分析技术,分析并比较了西方文艺复兴时期的风景画与五代北宋时期山水画在比例、空间秩序和制图成像方面的差异,揭示出中西绘画在造型准则、空间秩序建构和观看方式方面的文化本质性的差异,进而试图证明西方文艺复兴时期的风景画之“写实”是对客观自然的真实摹写再现,而五代北宋时期的山水画之“写真”却是运用视觉常识素材对理念空间的重构。 2016 年的报告则是以“渔隐”为主题,籍由山水画“渔隐” 模式及其语义的个案研究,测试了图文数据模型和数字人文研究方法在中国古代绘画研究中运用的有效性。研究选取了有实体流传于今的120 余幅山水画图像为实验素材,对渔舟、渔人图像的造型流变,人物身份不同时期的变化做出一般描述性的统计分析,然后通过文本挖掘(包括画题、题跋、相关画论),提取该山水画全幅的题材物类、画题语义和情境设定等内容的特征词,并针对这些特征词构建起相关的语义网络。他们在图像分析和相应文本挖掘互相参照的基础上,将山水画的物理图像特征作为图像数据,将表达山水画内容的题材物类、画题语义和情境设定等文本信息作为属性数据,来构建图像信息数据模型。随后,他们借助这样的图像信息模型,基于文本挖掘和图像统计的分析两相对照,形成对画作风格变迁的一个实证判断。虽然以上的研究在样本数及样本的选取方面都有值得讨论的地方,一些结论的说服力也并不是很强,但无论如何,这项研究为中国古代绘画研究提供了新的手段和视角,在这一领域具有开创性的意义,也为数字人文方法应用于艺术作品本体研究作出可贵的尝试。

图12 《溪山行旅图》的透视还原

上海博物馆数字人文实践:

吴门星空图谱,董其昌书画视觉识别专题

上海博物馆自开展数字化建设以来,一贯将内容建设放在突出的地位,并希冀以此形成自己的特色。多年来,上海博物馆也一直在关注数字人文研究的发展状况,期望能将它作为数字化方面真正推动博物馆业务建设的一个突破口。近年来在网站品牌栏目“每月一珍”的尝试中,博物馆根据藏品自身信息的多元性特征,受数字人文的数字化组织复合结构的启发,以每件藏品实际存在的一对多的逻辑进行铺陈,力求打破以往实体叙事中每件藏品对主题的一对一的结构,并以多线索并行呈现、主线和副线互证的方式,辅之以可视化的手段,走出了一条与传统博物馆数字展示传播不同的路径,也取得了良好的反响。

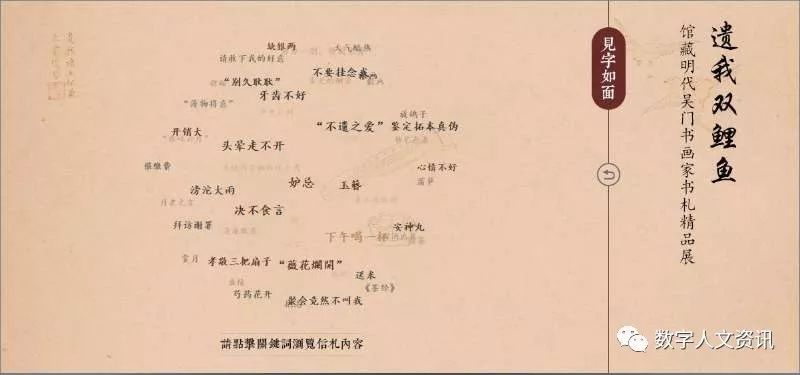

图13 “遗我双鲤鱼”网站“见字如面”关键词图页面

在最近制作“遗我双鲤鱼:上海博物馆藏明代吴门书画家书札精品展”网展的过程中,我们又作了进一步的实验。在已经有了实体展和展览微信导览及 App 的情况下,网展该如何做出新意,这是我们面临的一个几乎是很难突破的困境,于是就想到能否借助于数字人文的方法来别开生面。也是天遂人愿,这次展览的主题书札本来就是当时人际交往的工具,展览所聚焦的吴门则是明代有代表性的文人群体,他们之间复杂关系的表现真是数字人文所擅长的。于是,就有了“吴门星空”这样一个网络关系图的设计创意的产生——构建由 52 位文人组成的关系图,清晰、动态地反映明代中晚期吴门地区文人关系的层次及其互动。由于吴门文人彼此关系种类复杂交错,为取得条理清晰、视觉效果明确的结构关系,所以采用星空主题,以表现各人物互相并存而又层级次序分明的关系。星空结构选取文徵明为核心表现对象,以其为中心表现所有人物的主要关系。以文徵明为核心对象,是因为文徵明作为吴门书画最具代表性的人物,艺术生命最长,贯穿吴门书画发展的始终;同时他的艺术关系庞大, 师承渊源明确,传承弟子众多,最能胜任关系节点人物的地位;同时通过位置排列、色彩变化和球体大小等,可进行关系类型、疏远亲近等的变化观察;对展览中互通书札的人物还进行互动动画处理,对主要关系人做出简介、信札往来的展示及进一步详解页面的链接。总之,通过可视化的表现形式,构成了一片看似遥不可及却又并非不可触碰的文人星云,跟着运动的线条我们可以走近他们的交游圈,阅读他们的私人书信, 聆听他们同我们一样有血有肉的日常和精神世界。

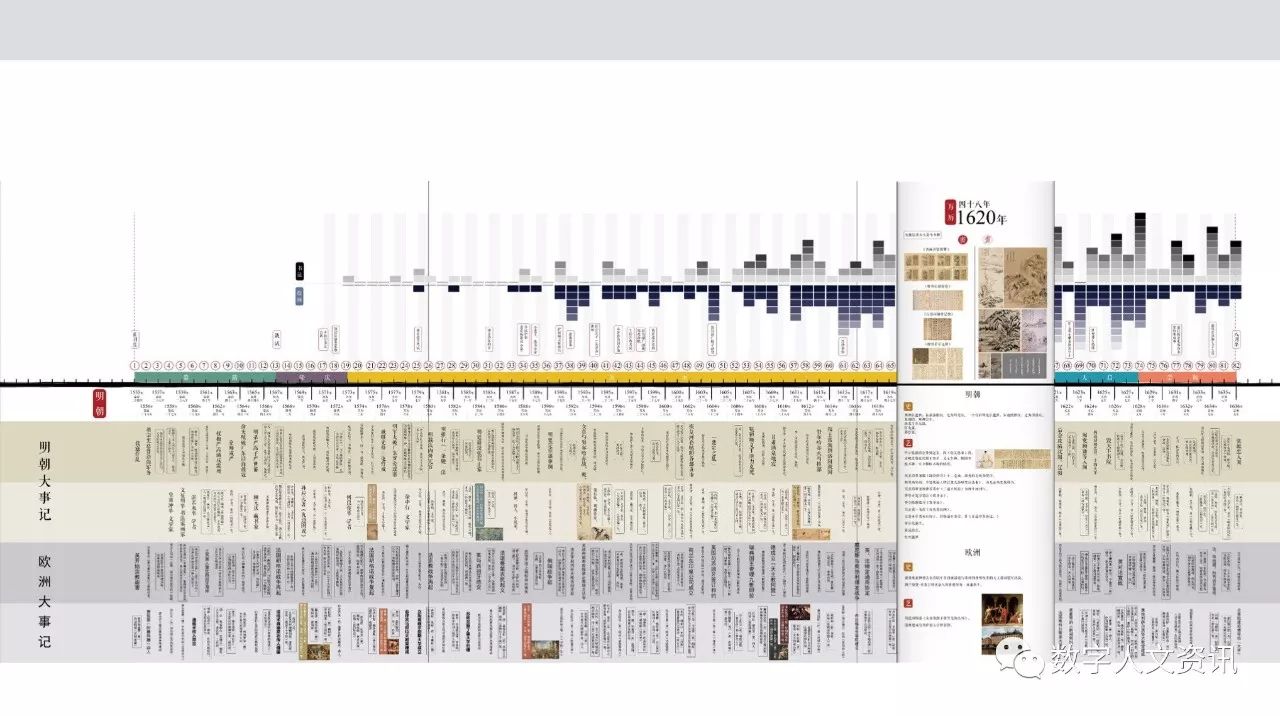

图14 董其昌大事年表效果图(初步)

此外,上海博物馆在原有的数字中心建设的基础上,于2017 年正式启动一个数字人文项目:它以明代著名书画家董其昌为基点,力图整理围绕这位画家的流派、传承、发展、收藏、交往的数据资料,并将其放置在明代历史变化的进程中;同时以这一时期西方艺术的发展作为参照物,通过各类数字分析工具来剖析他们之间的各种关联,绘制出相关的收藏、艺术流变、人际关系等方面的各种可视化图谱,从而为探讨相关文化艺术脉络寻找一个方法上的突破。该项目在广泛采集藏品图像数据及其相关数字资源的基础上,以知识图谱和人工智能作为两个主要立足点展开数字人文的探索。我们将针对董其昌艺术家传奇生涯中一些富有特色的、且对他的书画生涯产生影响的活动制作相关的专题。例如董其昌一生交友无数,他的很多活动都是和朋友有关,他的朋友圈对他的鉴藏、创作及书画理论的构成提供了很大的帮助。为了更好地理解朋友圈对他的影响,我们在采集大量资料的基础上,通过富有艺术性的可视化方式予以展现。董其昌的很多作品是在旅行中诞生的,他的出游又以船行为主,故有“书画船”之说。我们收集了董其昌主要的出行活动和路线数据,打算以明代舆图为蓝本,用可视化手段再现这一当时文人兴之所至的活动,并联系作品的产生情况,针对明代文人纪游这一现象如何推动书画创作,给出量化的依据。引导发现是我们这次项目中的另一个关注重点,相信这也将是博物馆数字人文的一个重要特征。我们考虑借助精准的图像识别技术,并结合人工智能和机器学习等 AI 领域的概念,在对董其昌书画作品数字图像本体加以分析的基础上,进行文献与画作之间的对照关联,进而形成画样元素的样本模型等,以此实现相关的研究和展示。人工智能发展所带来的无限可能,不能不使我们心存敬畏并预设其在博物馆的通路。

图15 董其昌作品数据效果图(初步)

通过以上所述,我们可以给出这样的答案:

数字人文离中国博物馆并不远,甚至可以说它就在我们中间,只是取决于博物馆有没有勇气积极接纳这一新生事物。

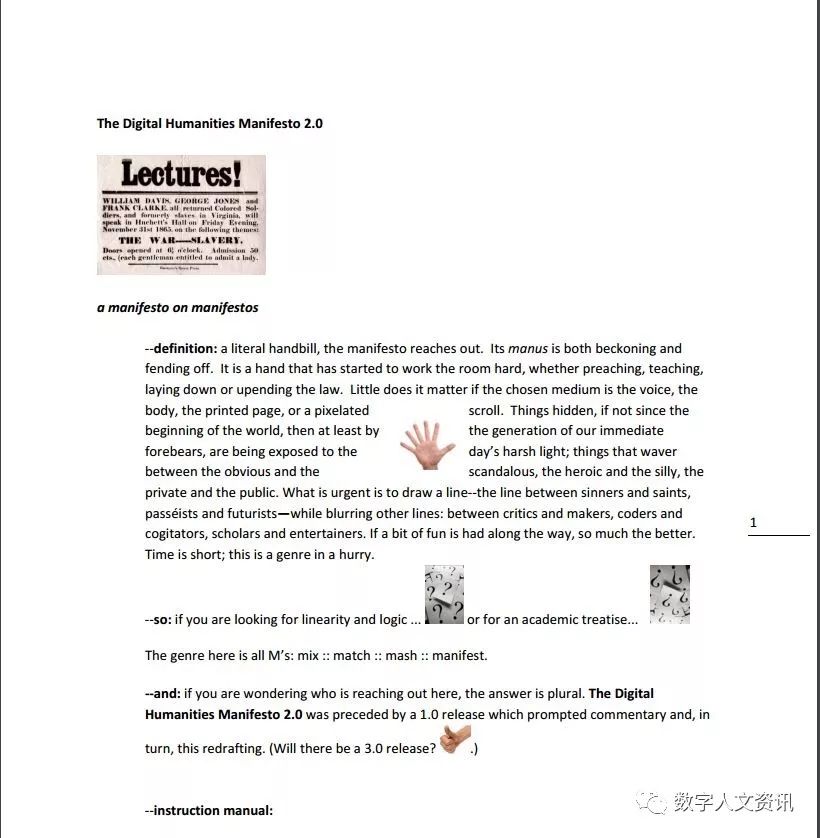

当然,我们看到数字人文在博物馆中运用前景的同时,也必须诚实地指出数字人文目前的状况也有很多并不尽如人意之处。比如,很多项目只是数据(库) 的可视化,或者说是论文、著作的可视化。数字人文,是否能从现有的数据呈现上开展出自己的智能研究,让数据自己产生新内容呢?数字人文如果只是长期停留在给传统研究做数字化背书的阶段,则前途渺茫。《数字人文宣言2.0 版》曾宣称数字人文“拥有一个乌托邦 的内核”,从目前数字人文的现状和发展方向来看,也确实有一种“乌托邦”式的价值取向。杰罗姆·麦克盖恩(Jerome McGann)曾说,“从任何一个有意义的角度来看,除非有人可以明确地证明,这些技术对于探究和解释美学作品有重要的贡献。人文教育和学术研究的常规领域都不会认可数字技术应用的主要性”。这是将来博物馆数字研究工作者必须予以回答的。

图16 《数字人文宣言2.0版本》(部分)

即便有以上种种的不如意,数字人文在博物馆的前途依然充满光明。可以借徐力恒和陈静两位在《我们为什么需要数字人文》一文中的一段话,作为对怀疑者的回答,并以此作为文章的结语。“‘数字人文’强调的是面对尚未完成的数字革命中的知识生产方式转型,其面对的是未来的知识体系及方法的建构,其回应的是大数据时代基于学者导向(researchoriented)的研究需求与基于资源共享的网络基础设施建设(cyberinfrastructure),其建设的是面向数字出生 (born digital)的新生代人类的认知方式系统与路径。使用‘数字人文’这个术语不是为了改头换面来强行圈地,而是一种处于更大愿景下的策略考虑,是顺应数字时代而生的”。

主要参考文献

1. 王晓光 . “数字人文”的产生、发展与前沿 [C]//方法创新与哲学社会科学发展 . 武汉 : 武汉大学出版社,2010.

2. 斯坦利·费什 . 数字人文及其不朽 [J]. 王斌 , 译 .文化研究 , 2014 (2): 199-205.

3. 易军凯 , 周育彬 , 万静 . 一种基于关联数据的数字 博物馆语义融合方法 [J]. 北京化工大学学报(自然科学 版), 2014, 41 (6): 104-108.

4. 金观涛 , 王平 , 等 . 五代北宋山水画的数字人文研究[EB/OL]. http://www.dadh-record.digital.ntu.edu.tw/config_ xml/2014config/programINFO/abs/paper_04_02.pdf.

5. A.弗里曼, S.亚当斯·贝克尔, M.卡明斯,等.新 媒体联盟地平线报告:2016 博物馆版 [J]. 高茜,许玲, 韩世梅,等译 . 开发学习研究, 2016 (5): 1-13.

6. 冯晴 , 陈惠兰 . 国外图书馆参与数字人文研究述评[J]. 图书馆杂志 , 2016, 35 (2): 14-19.

7. 朱娜 . 数字人文的兴起及图书馆的角色 [J]. 图书馆 , 2016 (12): 17-22, 48.

8. 王平, 钮亮, 金观涛, 等. 五代北宋山水画的 数字人文研究(二): 以“渔隐”主题为例 [EB/ OL]. http://www.dadh-record.digital.ntu.edu.tw/config_ xml/2016config/programINFO/abs/zh/1202/PS3-3 王 平、 钮亮、金观涛、刘青峰、毛建波 .pdf.pdf.

9. 徐力恒 , 陈静 . 我们为什么需要数字人文 [N]. 社会 科学报 , 2017-8-24(5).

10. MoMA. Object: Photo[EB/OL]. https://www.moma. org/interactives/objectphoto/#home.

11. 刘张铂泷 . 当线下展览成为线上展览的副产品 [EB/ OL]. http://review.artintern.net/html.php?id=52554

作者简介/转载声明

刘健,上海博物馆信息中心副主任。

文章|刘健