研究前沿

西域东传细腰鼓

中国的古代文献中,将甘肃的阳关和玉门关以西的地方叫做西域。在唐玄奘的《大唐西域记》中记载,西域主要是指印度(天竺),而西亚细亚(包括安息、波斯等地区)并不在内,而后来所指的广义的西域,是到西亚细亚为止。有学者认为,最初在汉代时,西域指的是西北方的匈奴、西方的月氏等居住的地区,后来匈奴西入新疆,这一地区也被称为西域。张骞巡游帕米尔以西其他国家时,曾经过阿富汗到达大月氏。根据张骞、班超等的经略,汉代将新疆和帕米尔诸国也括入西域之中,称为“胡”。“胡”是西域同义词,相当于广义的西域。在李白的《少年行》这首诗中写道:“五陵年少金市东,银鞍白马度春风,落花踏尽游何处?笑入胡姬酒肆中。”诗句中的“胡姬”,学者们解释为波斯美女。按照这一说法,“胡”字所涵盖的地域名称是比较多的。随着西域商路的开通,文化交流也日见频繁,到了唐代,西域已经扩及到西亚细亚,与古代丝绸之路的范围基本一致了。

汉代鼓吹乐的兴起,与西域胡乐胡鼓的东传有直接的联系。鼓吹乐是以打击乐和吹奏乐为主的乐种,与现代的军乐队非常相似。在打击乐器中,鼓极为重要。鼓吹乐因为应用场合与所用乐器的不同,初时分为鼓吹和横吹两类。鼓吹出于北方,是受到当时从事游牧狩猎的北方各族音乐的影响;横吹出于西域,与古代丝绸之路的出现不无关系。《晋书·乐志》载:“胡角者,本以应胡笳之声,后渐用之横吹,有双角,即胡乐也。”胡鼓,大体上是从古代丝绸之路上的各国家、各民族输入中原的。丝绸之路开通于西汉,汉武帝(公元前141年至公元前87年)时,张骞出使西域,穿过帕米尔,到达巴库多利亚之地,带回胡乐《摩诃兜乐》一曲。胡乐最初传入中原之时,是被用于军队仪仗中的。在汉乐府担任协律都尉的著名音乐家李延年,就曾以胡乐为基础创编了28首军乐。因此可以推断,汉代鼓吹乐的兴起,与胡鼓东传是密不可分的。

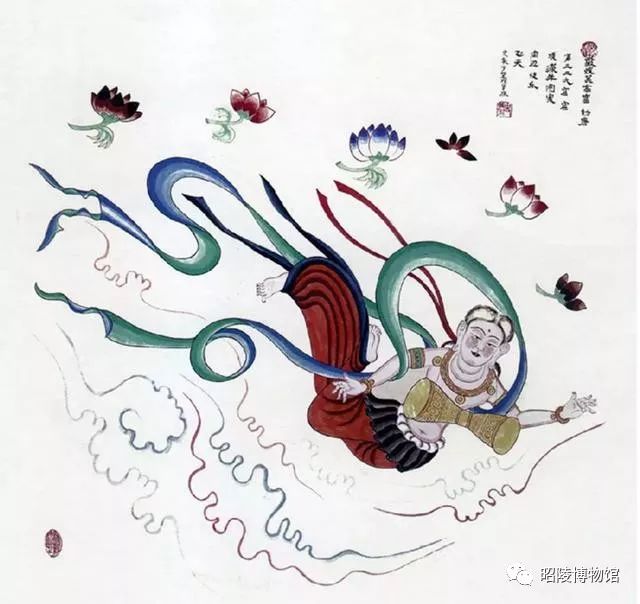

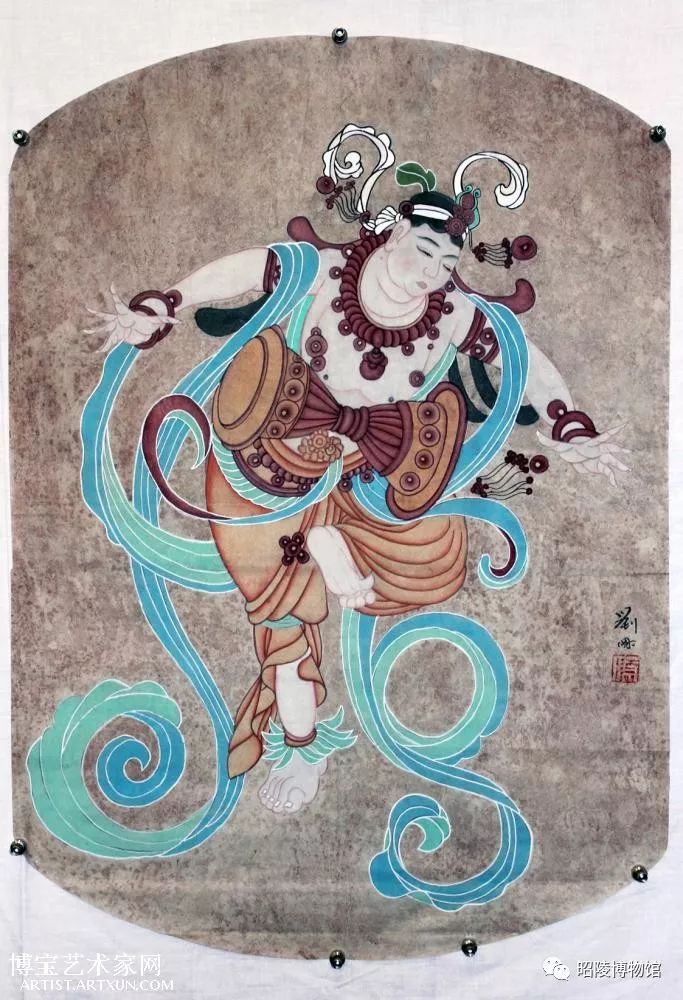

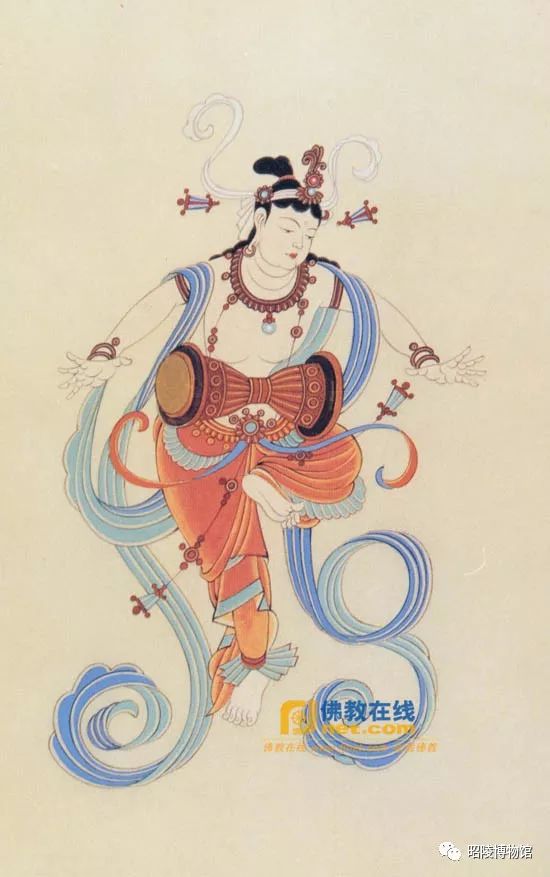

隋唐是中国鼓文化最为活跃的时期,随着胡鼓从西域的大量输入,各式各样的鼓在乐坛上争奇斗艳、称雄一时,鼓在艺术史上达到了史无前例的高度。每当我们谈到唐朝的强盛,总会对唐代文化的多元性津津乐道。不同于汉代的武力扩张,唐朝政府的对外政策更多是文化上的交流。沿着古代丝绸之路,一路上的飞天腰鼓、丝竹鼓乐、礼仪礼教等等,这一切都得益于中原与西域的乐舞文化交流。唐代胡鼓的来源比较复杂,有些是波斯、阿拉伯、印度等地的外来乐器,有些则是西域各少数民族的乐器。虽然,它们中的大部分早在公元四世纪就已流传到中原地区,但若要论其流传之广泛,当属隋唐时期。这与当时国家富足、四夷臣服的社会背景与唐代人们审美意识、进取信念的全面复苏有密切关系。

胡鼓的大量东渐并活跃于中原乐坛,正是因为它以一种新的风格为华夏音乐增添了新的色彩,弥补了中国传统鼓乐的短处。传统的中国鼓,追求的是鼓形的庞大、装饰的华美、音响的庄重、节奏的舒缓。这种鼓乐因为非常严肃,不够活泼,所以应用的场合有限,它越来越不能满足人们日益提高的审美要求。胡鼓的主要特点是形制小巧、音质清脆,易于奏出快速而细密的鼓点。它能够抒发、刺激人们的情绪,使人兴奋,更强调音乐的抒情性与娱乐性的功能。传到中原的胡鼓,固然对汉唐鼓乐的发展有重要的推动作用,但是中国传统的鼓文化对这些外来因素的吸收也是立足于本土文化根基而吸收并融的。

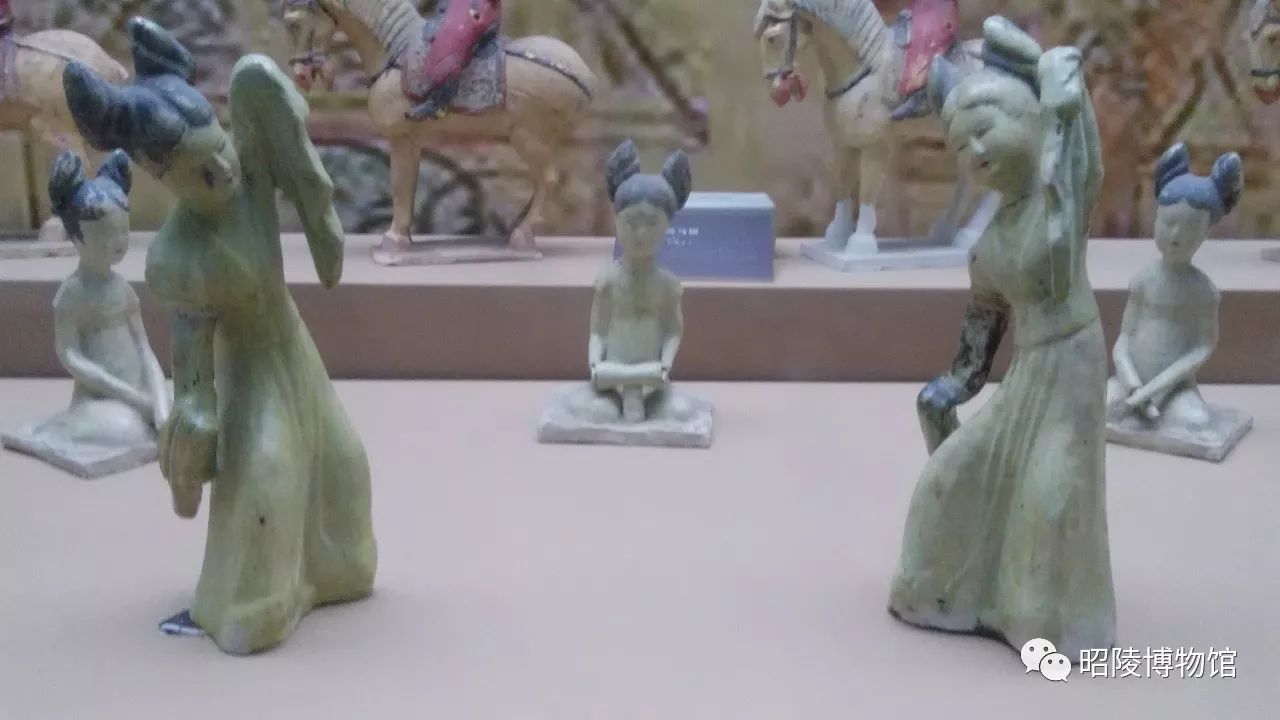

对于胡鼓的应用,中原地区多是选用与传统鼓相似或相同的鼓类。隋唐宴乐(燕乐)中运用最多的胡鼓,当属腰鼓类。同时,它也是我国传统鼓文化中最源远流长的一种鼓。其实,早在4000多年前的新石器时期,青海、甘肃、山西等地的墓葬中,就曾出土一批细腰形的陶鼓。先秦时期的腊月击鼓祀百神,也包括细腰形的鼓。魏晋时期,荆楚地区的巫教活动所用的祭具和乐器中都有细腰鼓的身影。中国古代各地盛行的傩舞中,仍然包含着细腰鼓的乐器。实际上,在古代中国、日本、朝鲜、印度及中亚、东南亚地区都盛行过细腰鼓。

根据考古发现、历史文献和现存实例判断,中国是细腰鼓保存最多、最完善的国家。在汉族、瑶族、壮族、朝鲜族等地,现在仍然能够看到同类的各型腰鼓,可见,隋唐时期细腰鼓流传之广。虽然说这种成就与当时胡乐胡鼓的东传有直接关系,但更为重要的原因却是,腰鼓在中国传统鼓文化中早已有了雄厚的根基和广泛的群众基础。

(摘自中国文联出版社出版《腰鼓》 梁泉 高思远)