研究前沿

学术文摘丨历史建筑保护中“岁月价值”的概念、本质与现实意义(上)

《艺术设计研究》2017年第4期

历史建筑保护中“岁月价值”的概念、本质与现实意义

(上)

郭 龙

摘要:“岁月价值”的概念由奥地利艺术史学家阿洛伊斯·李格尔在20世纪初提出,并预言了这一价值在将来的盛行。然而,岁月价值的内涵却由维多利亚时代的英国贤哲约翰·拉斯金所建构。尽管现行的保护理论均受到了拉斯金与李格尔的影响,但岁月价值却在我们当下的历史建筑保护实践中长期处于忽视状态。因此,本文拟从“生命”、“时间”与“审美”三个要素出发,阐述二者共同建构岁月价值的过程,并通过分析拉斯金与李格尔对岁月价值的主张进一步阐释这一价值在历史建筑保护中的重要意义,以期唤起人们对于对于岁月价值的更多关注。

关键词:岁月价值;拉斯金;李格尔;生命;时间;如画

近年,在我国许多文化遗产保护项目中越来越多的人对“古迹”和“废墟”表现出浓厚的兴趣,如“西安乾陵千年石刻洗白事件”、“最美野长城抹平事件”、“辽宁云接寺壁画修复”、“大足石刻千手观音保护项目”都成为人们关注的对象。在这些保护或修复项目所引发的热烈讨论中,观者不再对修复一新的古迹表现出欣赏的目光,而是更加钟情于古迹原有的“残”、“旧”效果。由此,我们可以明确地感受到大众的审美意识开始由“喜新”向“喜旧”转向,而这也似乎预示了“岁月价值”的再次兴起。

1. 价值体系及岁月价值的概念

1903年,跻身奥地利皇家中央文物保护委员会主席的艺术史学家阿洛伊斯·李格尔(Alois Riegl,1857-1905)向当局提交了一份文物保护法草案,其“前言”部分便是那篇名为《文物的现代崇拜:其特征与起源》(The Modern Cult of Monuments: Its Essence and Its Development)的著名文章。在文中,李格尔首先对“文物”的概念进行了系统性分析,并结合自身的艺术史观念提出了一套相对完善的价值体系,从而为现代历史建筑保护奠定理论基础,以及为实践中的各种价值判断建立分析的标准。

在看待文物上,李格尔抛弃了原有“艺术文物”与“历史文物”的两分法,而是依据观者对文物的感知与判断(即文物之于观者的价值)进行类型的划分。李格尔根据文物“是否被有意识地创造”从而将其划分为:“有意为之的文物”(intentional monuments)与“无意为之的文物”(unintentional monuments)。在他看来,对“有意为之文物”的崇拜古已有之,其产生源于一种精心的创造,是建造者意志的物质性表达;与“有意为之的文物”相比,李格尔文更加关注于那些“无意为之的文物”,这类文物虽然不以纪念为目的而生,但它们同样具有纪念性的价值特征。李格尔认为,从对“有意为之的文物”崇拜到“无意为之的文物”崇拜是一个历史进化的过程,它由人们对于价值的认知方式,即“艺术意志”(Kunstwollen)所决定。

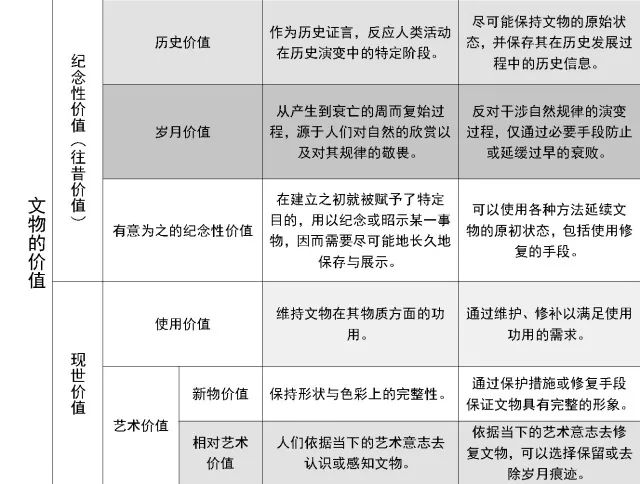

文艺复兴以来,人们看待文物主要基于“历史”与“艺术”两个角度,李格尔在建构其价值体系时同样也继承了这两大价值类型。在李格尔看来“历史价值”是最为普遍的一种价值,“那些曾经存在、如今已经不再存在的事物”均具有这一特征,文物作为历史发展链条中不可取代和不可去除的环节,保存的越完整,其价值越高。与历史价值相比,艺术价值则要相对复杂。至19世纪,艺术史的主流学者始终认为古代艺术中存在着一种绝对美的标准,但李格尔对此表示怀疑。李格尔认为任何一件古代艺术品毫无疑问地是一件文物,而一件文物也同样是一件艺术品。这是因为古代艺术品中所携带的艺术因素(形状、图案或文字)能够反映某些特定时期人们的审美观念,所以它必定在艺术发展史中占有一席之地(即一种基于艺术史的历史价值);但另一方面,这些古代艺术品也因自身的“概念、形式和色彩特质”(conceptual, formal, and coloristic qualities)而依旧可以在当下被人们所欣赏,因此这些古代艺术品也同样具有一种“相对艺术价值”(relative art-value)。尽管历史价值与艺术价值是文物的两种重要价值形式,但李格尔认为这依然不是人们钟情于古物的全部因素。除了上述两种价值之外,人们还被一种基于历史的“记忆”所吸引。这种记忆并非仅来自有意为之的文物,相反它更多地存在于那些无意为之的物件中。具有这一价值特征的文物会在人们心中激起一种“生命循环”的感觉,一种从平凡中升起最后又归于平凡的特殊情感,而这便是“岁月价值”(age-value)。正是在区分历史价值与艺术价值的过程中,李格尔确定了岁月价值的形式,并在此基础上搭建起一套相对完整的文物价值体系(表1)。

表1/李格尔文物价值构成、内涵以及相应保护措施及岁月价值的相关度级别

表格来源:作者自绘

文物的价值(Values)分为“纪念性价值”(Commemorative Values)与“现世价值”(Present-day Values)两个大类。其中前者包括:“历史价值”(historic value)、“岁月价值”(age-value)与“有意为之的纪念性价值”(intentional commemorative values),因它们都是在面向过去(past),所以“纪念性价值”也可以称之为“往昔价值”(past values);而后者包括:“使用价值”(use-value)与“艺术价值”(art-value)”,以及统属在“艺术价值”之下的“新物价值”(newness-value)与“相对艺术价值”(relative art-value)。

2. 岁月价值的构成要素

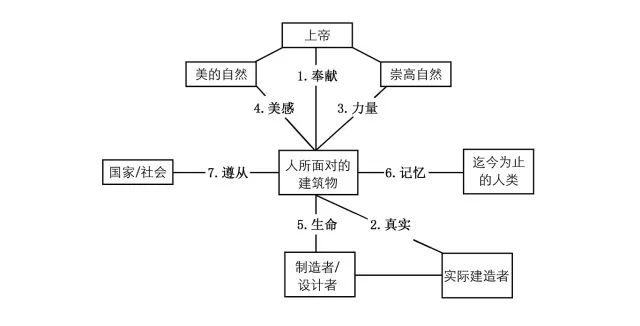

尽管李格尔为文物搭建起了相对完整的价值体系,并明确了“岁月价值”的概念,但这一价值的内涵建构却并非由李格尔所独自建构。在对岁月价值的概念阐释中,我们可以清晰地看到李格尔始终围绕着“生命”、“时间”与“审美”三个主题,以及与之相对应的三个核心要素“衰败”、“痕迹”与“如画”展开论述。李格尔对于岁月价值核心的定义与英国维多利亚时代的贤哲约翰·拉斯金(John Ruskin,1819-1900)所倡导的建筑理念有着惊人的重合。拉斯金首先是作为一名艺术评论家登上英国历史舞台,早在1843年就开始了《现代画家》(Modern Painers)的写作,并在大陆旅行归来后出版了《建筑的七盏明灯》(The Seven Lamps of Architecture,1849)以及《威尼斯之石》(The Stones of Venice,1853)两部建筑著作。正是在《建筑的七盏明灯》中拉斯金以“奉献”、“真实”、“力量”、“美”、“生命”、“记忆”与“遵从”作为建筑的七重美德(图1),进而引发了英国的历史建筑保护运动(Conservation Movement)。尽管李格尔并没有在自己的著述中提及拉斯金及其保护思想,但我们依然可以通过上述三个方面的比较理清两者之间的承续关系。

图1/巴尔金绘制的建筑七灯内在关系图

图片来源:D. S. Capon. Architectural Theory : The Vitruvian Fallacy - A History of the Categories in Architecture and Philosophy.Vol.2[M].John Wiley & Sons, 1999:165.

2.1. 生命与衰败

尽管拉斯金与李格尔分属两个不同的时代,有着相异的世界观,但二者都将文物古迹视为有机生命体,并对其自然规律表现出极大的尊重。在“生命之灯”(The Lamp of Life)中,拉斯金首先指出:“凡是与美相关的事物特质,无不与能否表达出自然事物所蕴含的生命能量有关。”建筑与人类一样承受着时光流逝带来的衰变,历经诞生至死亡的过程。同样,也如人们会因为经验的积累与成熟而变得睿智一样,一栋建筑也会因见证世事变幻而更具存在的意义;并且正如人的生命一旦终结,死去的人不会复活,而消失的建筑也不应再重建:“复原建筑中曾经伟大或美丽的事物都是不可能的,就像不能令死去的人再生一样”。此外,拉斯金认为,建筑的建造过程是一种精神和能量的传递过程,它由工匠的智慧与劳动转化而成。当最初赋予建筑灵魂的工匠也已然不在,其修复的结果只能是对于原有的建筑形式模仿或串改,反而会遮蔽或抹除真实的历史信息。李格尔同样将建筑物视为生命体,并尊重“自然变化与毁灭的周流往复”规律,但同时也以20世纪的新视角重释了拉斯金的“旧”理念,集中的工业化生产模式已经彻底改变了传统手工作坊式的产品生产,这些产品在将来均会为成为“无意为之的文物”中的一部分。李格尔认为所有人工制品在被制作完成后都已成为自然实体的一部分,而接下来我们能做的只是防止其过早衰亡,而不是干涉其生命进程。因而,李格尔强调:“有一件事必须要避免,那就是不要对文物古迹的生命过程进行随心所欲的干涉”,并允许它们处于持续变化和缓慢衰败中。同时李格尔也以略带机械性的观点指出:自然的破坏力与人类的创造力一样都应具有同等权力,对自然规律的干涉,也就意味着人类对自然进行压迫,正如我们反对他者对我们的压迫一样。因而,从尊重自然法则的角度来看,无论是拉斯金还是李格尔都反对人为干预建筑的正常生命进程。

此外,就观者与文物之间的关系来说,李格尔与拉斯金也有着相似的理解,在二者看来生命其实不仅仅是文物古迹的生命,也是作为观者的生命。如将两种生命的形式相对照,我们就能从时间的痕迹与历史的影子中看到人类自己的过去、现在及未来;仅仅通过窥视那些在季节的轮替与朝代的更迭中遗留下来的斑驳墙面就会使人感受到生命的循环轮替;又或者在那些荒草绿树掩映中的古老废墟正在召唤前来的观者去回忆或想象昔日的生活景象。

2.2. 时间与痕迹

文物古迹之所以被我们所收藏或欣赏,是因为它们承载着历史,寓意着消逝的时光。早在18世纪,英国画家威廉·荷加斯(William Hogarth,1697-1764)在其著作《美的分析》(The Analysis of Beauty)中就将“时间”视为伟大作品的“提升者”(improver)。而拉斯金也在“记忆之灯”(The Lamp of Memory)中认为:“建筑最可歌可颂,最灿烂辉煌之处,不在其珠宝美玉,不在其金阙银台,而在其年岁(age)”。法国文豪维克多·雨果(Victor Hugo,1802-1885)也认为:“无论是古老的还是残缺的,都是从时间或者人类那里获得了一种美”。李格尔在讨论文物的年代价值与历史价值的关系时更是认为,一件无意为之的文物所具有的记忆价值直接源于我们对于时间的赞赏。然而,无论是时间,还是年岁都是抽象的,它需要通过物质的显现才能被我们所观察,而有形的“痕迹”便是时间显现的标志。由此,“痕迹”成为了岁月价值的外在体现,在拉斯金那里它被称之为“岁月标记”(signs of age),而李格尔则将其称之为“年代痕迹”(traces of age)。因而,我们也可以认为一座建筑真正的辉煌时刻不是在它落成时,而是在经历足够长的时间,承载足够多的意义,最重要的是在它显现出时间的印记之后才会真正具有年代价值的特征。

这种有形的时间印记不仅指代建筑外在效果,还包括了建筑本身,并可根据痕迹对建筑造成的损伤程度将其划分为“古色”(Patina)与“废墟”(ruin)两种类型。“古色”最早出现于文艺复兴时期的意大利,被当时的画家用来描述画作由于长时间暴露在外而在其表面形成的一种深色调子。这种材料上的变化尽管改变了画作的原有视觉效果,但却没有削弱艺术作品的视觉感受,反而在一定程度上增强了画面的吸引力,因而被许多艺术评论家所推崇。人们对于画作的古色欣赏同样也适用于建筑。随着时间的不断流逝,建筑的材料在自然环境或人为破坏中开始发生物理或化学变化,从而在建筑的外观上刻画出岁月的痕迹。如石材的风化造成建筑雕刻的模糊、砖瓦的酥碱粉化造成的墙面斑驳、金属氧化产生了锈迹、油漆老化发生的褪色与剥落,或者木材糟朽产生的建筑变形与构件缺损。岁月痕迹的积累预示了岁月价值的增加,建筑也从最初的新物价值开始向历史价值与岁月价值逐渐转化。当我们面对一座布满岁月痕迹的古老建筑,拉斯金提醒我们“这些由时间染上颜色的贵重斑痕,才是我们对建筑真正的光辉、真正的本色,遗迹真正宝贵之处,进行探访追寻时的着眼所在”。与古色相比,废墟更多地展现为结构上的毁坏与形体上的残缺。在欧洲,文艺复兴之前的古罗马废墟往往被作为采石场,进入文艺复兴后才开始受到教皇们的庇护,但所强调的是古迹对于城市的美化作用,以及作为古人美德的见证。而17至18世纪的风景画家则将废墟视为罗马力量与辉煌的象征,用李格尔的话说就是,通过展示废墟而将古代伟大与现代堕落之间的“巴洛克式感伤”(Baroque pathos,一种逐渐走向衰败的华丽)传达给观者,从而引发的是一种哀婉的审美和痛苦的迷思。至此,一种基于岁月痕迹而产生的情感价值逐渐凸显出来。至20世纪,人们已经将“废墟”视为自然规则支配所有人工制品的证据,并因同时具有历时性与共时性特征而成为人们想象过去的最直接的索引,其存在不仅是民族情感的文物(monument),也是往昔与当下交叠的记忆场(memorial sites)。

“痕迹”作为往昔的证据和记忆的载体其意义已经超越了自身缺点成为岁月价值的外在表征,而这也是李格尔为什么断言“文物的岁月价值就建立在对这些痕迹的明确的知觉基础之上”的原因。

2.3. 如画与审美

历史建筑的岁月痕迹催发了人们对于往昔的迷思,这一情感活动其实质就是对于古迹的审美行为。作为一种人类理解世界的方式,审美是指:“观者与观察对象之间所形成的一种非功利与无目的性情感反应”。因而,当我们说某一事物具有审美价值时也就意味着它能够引发人们心理上的情感活动,拉斯金在讨论人类对于优秀建筑的审美行为时曾举例:“大多数人在火光下第一次走进大教堂,聆听隐而不见的唱诗班吟唱赞歌,或者在月光下欣赏某个教堂废墟,或者在任何时刻于朦朦胧胧之中走访某座充满有趣联想的建筑时,所产生的感情活动。”这一描述生动地解释了具有岁月价值的建筑在引发观者情感方面的运作方式。就此,我们可以说对于文物古迹的“岁月价值”的欣赏其实质就是一种审美活动。但另一方面,我们不禁要问,难道对于岁月价值的欣赏就是对于各种痕迹的审美?或者说岁月价值的审美内涵就是各种痕迹所展现出来的衰败与残缺吗?尽管李格尔也认为,年代价值取决于文物的不完整性、残缺不全,以及形状与色彩的分化。同时,历史价值的衰减也会促进岁月价值的增强,并在某种程度上表现为一种“普遍的衰败”(universal decay)。显然,还有一种更为高尚的品质存在其中,那就是融合了优美(Beauty)与崇高(Sublimity)的如画(Picturesque)。在“记忆之灯”(The Lamp of Memory)中,拉斯金将如画定义为一种“寄生性的崇高”(Parasitical Sublimity)。正如他在否定博克将死亡作为崇高核心时所认为的,死亡本身不会带来崇高,而对于死亡的沉思才是崇高的,对于恐惧与痛苦的思考也会激发出人类的同情与刚毅,从而净化卑俗的心灵。在拉斯金的阐释中,美与崇高形成了一种共生关系。所有的崇高都具有如画之特质,而如画也都具有崇高之内涵,凡能够予人以崇高之感者,亦均有如画之气质。因而,我们可以确定“岁月价值”所具有的审美本质其实就是对于“如画”的欣赏。

但需要指出的是,“衰败”并不是“如画”的本质,如同“痕迹”一样,它们都仅是岁月价值的外在形式表征。正如拉斯金随后指出的,建筑的如画美想来在于它的腐朽,但其崇高性则在于它的年岁(age)。因而,当观者凝视具有“如画”内质的古迹时已不单是对残缺与衰败的欣赏,还包含着对于时间流逝与生命循环的思考,获得的是一种高尚的多重审美体验(图2)。

图2/约翰·拉斯金,卢卡的尼基宫的高塔(Tower of the Guinigi Palace),1845年

图片来源:http://www.victorianweb.org/painting/ruskin/wc/39.html

未完待续