丝路资讯

南溟泛舸——南海海洋文明陈列展

摘要: 1988年4月26日,海南建省办经济特区,成为中国最大的经济特区和唯一的热带岛屿省份。 2008年11月15日,中国最年轻的省级博物馆——海南省博物馆建成开放。 2010年11月4日,国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。“南溟奇甸”谱春秋 一赋成展论古今 2017年5月18日,海南省博物馆新建二期展馆开展。 2018年2月2日,中华人民共和国外交部和海南省人民政府在外交部南楼三层举办“新时代的中 ...

1988年4月26日,海南建省办经济特区,成为中国最大的经济特区和唯一的热带岛屿省份。

2008年11月15日,中国最年轻的省级博物馆——海南省博物馆建成开放。

2010年11月4日,国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。

“南溟奇甸”谱春秋 一赋成展论古今

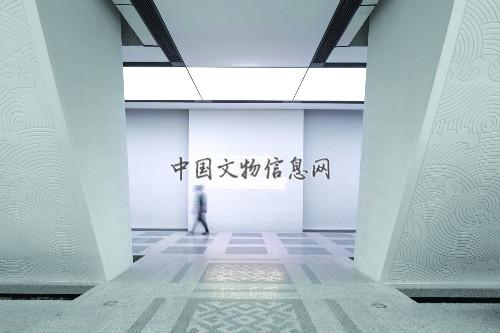

2017年5月18日,海南省博物馆新建二期展馆开展。

2018年2月2日,中华人民共和国外交部和海南省人民政府在外交部南楼三层举办“新时代的中国:美好新海南共享机遇”外交部海南全球推介活动。

2018年2月8日海南省博物馆一期提升改造后全面开馆。

海南,是中国拥有陆地面积最小,但海洋面积最大的省份,也是中国最年轻的省份,是历代历朝中央政府都高度重视的地方。其地古称儋耳、珠崖、琼州和琼崖等,因孤悬海外,在古代曾是人们最害怕来,但来了以后又不愿意离开的地方。如宋胡铨南贬入琼时曾道:“北往长思闻喜县,南来惧入买愁村”,闻喜,中原汉之县,买愁,琼州宋之驿站;而与之同时被贬至儋州的苏轼,其在北离海南时却说:“余生欲老海南村,帝遣巫阳召我魂”,正为其生动写照。又因其拥山滨海,陆产海游者众,黄花梨、沉香、砗磲与玳瑁等皆出于此;此外,海南与内陆虽为海隔,但北有琼州海峡,与雷州半岛船行朝发可夕至,古来与大陆的联系非常密切,约春秋战国之际已经常泛海与中原保持朝贡间往来,尤汉武帝设郡县以降,中土人士纷至,教化所至,彝岛已不彝,形若仙凡之间,令人神驰。而至明朝,其先为明太祖朱元璋御口赞曰“南溟奇甸”!“海南,海北之地,自汉以来列为郡县,习礼仪之教,有华夏之风”、“南溟之浩瀚,中有奇甸方数千里”。明太祖对海南寄予厚望,使得海南人才辈出,名满神州。继尔时为明代理学名臣海南四大才子之丘濬作和《南溟奇甸赋》,一时间,朝中南溟奇甸之赋大兴,对海南之赞誉不绝于耳。循南溟奇甸之赋对海南的地理人文、历史和民族予以钟毓,可知北部湾之泱、南海之阔;可明琼州地之奇、物之华、俗之殊;可索海南历史与文明之源,从而为大家轻开了一扇了解海南的历史文化之窗!

海南省博物馆以“南溟奇甸”为展览主题,以《南溟奇甸赋》篇章内容为纲,策划出三大基本陈列:“南溟泛舸——南海海洋文明陈列”“方外封疆——海南历史陈列”“仙凡之间——海南民族陈列”; 两个专题陈列:“香中魁首——海南沉香陈列”“木中皇后——海南黄花梨陈列”;非遗四个一:“琼工坊——海南传统手工技艺陈列”“琼肴街——海南饮食文化陈列”“琼戏台”“琼崖村——海南少数民族非物质文化遗产陈列”“琼戏台——琼州表演艺术陈列”九大展陈体系,将明代理学名臣丘濬《南溟奇甸赋》中描绘的海南真实呈现,跃然于公众眼前。

“南溟泛舸——南海海洋文明陈列”是其重中之重!

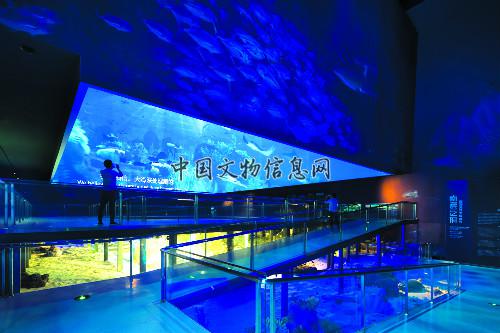

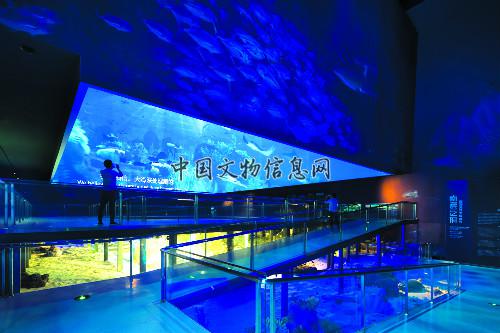

“南溟泛舸——南海海洋文明陈列”是海南省博物馆基本陈列,综合展现南海海洋文明,全方位展示南海水下文化遗产,彰显海洋文明是中华文明不可或缺的重要组成部分。只有充分挖掘和展现海洋文化,才能真正体现中华文明的完整性。展览以华光礁Ⅰ号沉船作为切入点,以南海海洋人文作为大背景进行充实、提高与完善,形成完整有序的展览体系。“华光礁Ⅰ号”的科学水下考古发掘,是中国水下考古从近海走向远海的里程碑,为中国水下考古的发展起了积极的推动作用,同时也揭开了展示南海海洋文化的序幕。海南省管辖200多万平方公里海域,是中国的海洋大省。海南,因海而生,海洋文化源远流长、内涵丰富。继承弘扬海南地区优秀的海洋文化传统,合理开发利用海洋资源,突出浓郁的海洋特色,将是海南省展现地域特色的亮点。

整个展览以海洋的蓝色为主色调,展览内容的表达和形式设计都具有人性化的特点,更注重参观观众的观展感受。“华光礁I号”沉船的科学的水下考古是中国水下考古历史上从近海走向远海的里程碑,是古代海上丝绸之路繁荣鼎盛的历史见证。它是一个点,但是连点成线,才勾勒出中国历史上这条体现着中西文化交流和地域间友好的经贸互通往来的古代海上丝绸之路。展览展示的是“华光礁I号”的过去,更映射着21世纪新丝绸之路的未来,而南溟奇甸(南海和海南岛)将会是国家“一带一路”发展建设中不可或缺的重要组成部分。

“南溟泛舸”陈列框架展览共为两个部分,第一部分丝路帆影,第二部分祖宗之海。

第一部分 丝路帆影

以“华光礁I号”沉船为主题,分为四个单元进行全面展示。帆影绰绰,航路归处。从原始先民的独木舟楫所至,到唐宋元明远洋帆船的征程,中国古代海上丝绸之路以环中国海为中心,主要起始于东南沿海,经过南亚各国,跨越印度洋,直抵西亚及波斯湾,最远可达非洲东海岸,持续延伸至太平洋、印度洋、大西洋的广阔海域,成为中国古代海洋社会经济与人文繁盛的标志。南海海域是古代海上丝绸之路最为重要的航段,丰富的水下沉船遗址遗物再现了东方航路云帆高悬的海外贸易文化交流历史盛景,是东方先民认识海洋、征服海洋漫长的历史缩影。

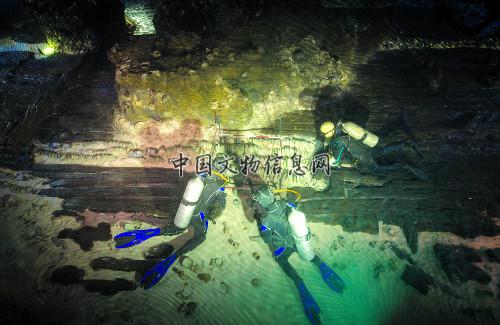

第一单元南溟沉舸 为“华光礁I号”沉船遗址复原,展厅约为800平方米,中央挑高27米,以展示“华光礁Ⅰ号”沉船为主。同时辅以沉船出水文物碎片及南海海洋动植物标本等等来充实沉船的存在环境,辅以文物、文字、图片、多媒体等资料来说明沉船的考古发现。中国古代海上丝绸之路(南海段)地处东西方海上交通航道的要冲,地理位置十分重要。南海海域重要的沉船考古发现和丰富的出水文物,见证着历史上兴旺发达的中西海上贸易盛景。华光礁位于南海海域西沙群岛中,“华光礁I号”沉船遗迹和遗物是中国南宋时期海外贸易的重要史迹。同时,“华光礁I号”的科学水下考古发掘是中国水下考古从近海走向远海的里程碑。

展厅根据海南省博物馆南海水下考古研究中心提供的考古资料真实还原了华光礁I号沉船遗址原貌和沉船所处的海洋环境。通过沉船出水文物碎片、南海海洋动植物标本以及珊瑚石沙等等具有南海海洋元素的辅助展品进行场景布置,营造沉船所在的南海海洋环境,使观众有身临其境之感。珊瑚沙是以珊瑚碎屑为主并有石灰藻、有孔虫、棘皮动物碎片组成的钙质砂。其钙质含量高达90%,主要分布在珊瑚岛或珊瑚礁周围。中国南海西沙群岛、南沙群岛等地的大部分海滩即由珊瑚沙组成。

遗址上方360度环幕播放《南溟泛舸——华光礁I号的前世今生》,影片采用美国科视DLP激光投影机和潘多拉的播放系统设备,特别邀请曾参与2008北京奥运开闭幕式和2010年上海世博会中国馆《清明上河图》等重要视频影像制作团队进行影片的创作,为整个展览增加了许多技术分量。展厅里静态的遗址和动态环幕相结合的展陈手法,使参观观众仿佛穿梭其中,身临其境。

第二单元华光重现 为“华光礁I号”沉船出水船板、陶瓷器等文物保护修复。展览中的创新之处就是将实验室搬进展厅,以往的文物修复工作通常是在文物库房中完成,此类展示方式将文物修复人员及工作更生动地展现在观众面前。展柜中的文物也采用比较式展示方法,将未修复文物和已修复文物进行对比,原生态地展示海捞瓷器的特点,间接说明文物修复工作流程。

古沉船保护修复是世界性的学术难题。“华光礁Ⅰ号”沉船遗址共计打捞出水511块船板、1万余件陶瓷器、100余件铁器,其所处的环境发生显著变化后会对文物本身产生巨大影响。海南省博物馆出水文物保护修复实验室承担“华光礁Ⅰ号”沉船出水文物保护项目,通过科学的文物保护修复技术来保证沉船船体及遗物的妥善保存,由此迈出了南海水下文物保护史上坚实的一步。

“华光礁Ⅰ号”沉船出水文物主要为陶瓷器,据初步统计有上万件,还有百余件铁器。出水陶瓷器文物的保护首先要进行脱盐、清洗凝结物、拍照、存档等前期工作,其次进行文物的拼接加固、配补、上色、做旧等修复工作。出水文物保护修复实验室目前有5名科技保护人员,其中博士1名,硕士2名,本科2名,已经形成一定梯队的科研团队,是海南省首个仪器设备较为齐全、专门研究出水文物保护修复的实验室。目前,实验室已对11814件“华光礁Ⅰ号”出水陶瓷器文物进行拍照、档案记录及脱盐保护,经统计,“华光礁Ⅰ号”出水文物器型有碗7497件,盘674件,执壶286件,执壶盖232件,瓶88件,粉盒(含大小粉盒)2647件,罐390件;已完成9525件瓷器的凝结物脱除或粘接补全的保护修复工作。

出水文物保护修复实验室配备了海洋出水文物保护的仪器设备,如三维视频显微镜、便携式X荧光光谱仪、X射线衍射仪、箱式喷砂机、光学显微镜、激光显微拉曼光谱仪、超大型超声波清洗机和恒温水槽等。

华光礁Ⅰ号沉船出水文物包含木质船板、陶瓷器、铁器等1万余件,是目前海南省博物馆文物修复及保护的主体工作。“华光礁Ⅰ号”沉船出水船板511块,约21立方米。大部分船板长5~6米,最长达14.4米,宽度30~45厘米。船体构件体量大、数量多,形态复杂,除龙骨等一部分保存相对完整外,其他船板因在海水中浸泡800年之久,或糟朽,或被生物腐蚀,需要对其进行去除表面凝结物、脱盐、脱水定型及修复等技术保护措施。

华光礁Ⅰ号出水文物以陶瓷器为主,由于华光礁基底主要是珊瑚、软体动物和钙质生物沙,而且华光礁Ⅰ号沉船船货多为民窑外销陶瓷器,质量不高。数百年海水浸泡和生物侵蚀,出水瓷器中大部分被贝壳、海泥等混合组成的海相凝结物包裹着,部分陶瓷器表面已形成了坚硬致密难以去除的石灰质、石膏质凝结物。同时不同程度的残缺和破损也给瓷器修复带来了难度。

按照工作计划,华光礁Ⅰ号出水文物的修复保护工作分为三期。2008年至2015年底为第一期,主要进行船板、陶瓷的病害分析、凝结物去除、脱盐工作;2017年开始,进入第二期,主要工作是船板脱水、填充加固、干燥和定型;第三期工作是船体复原和数据的采集建立,预计有关华光礁Ⅰ号出水文物的全部工作将在2026年底完成。

第三单元陶瓷遗珍 为“华光礁I号”沉船出水陶瓷器和南海海域水下考古调查采集文物的展示。中国的制瓷业在宋代达到了高峰,拥有广阔的国内销售市场和海外贸易的需求。“华光礁Ⅰ号” 沉船出水青白瓷居多,青瓷次之,酱褐釉最少。器型主要有碗、盘、瓶、粉盒、执壶、军持等。大部分来源于闽南地区如德化、南安、晋江等地民窑产品,另有少量景德镇青白瓷器,数量少而精致,不似大宗贸易用品。

东南亚地区在陶瓷器传入之后,逐步改变了“饮食以葵叶为碗,不施匙筋,掬而食之”的饮食习俗。“华光礁Ⅰ号” 沉船出水的青白釉瓷器存在质量不同的器物,一类是景德镇系的瓷器品种,以青白釉的敞口碗、浅腹碟、柳斗钵为主,胎土白洁度较高,胎质细腻,胎体很薄,釉色光洁明亮,发现数量较少。另有一些垂花口直颈瓶、执壶,这类器物不排除作为赠送礼品或者其他用途的可能。

“华光礁Ⅰ号”沉船出水瓷器中,粉盒数量最多,足有上千件。分为大、小两种。制造方式与形式基本相同,底部略凹、子母口,盒盖上有不同的花卉印花装饰,大致可定为德化窑系。粉盒图案富于变化,其中有折枝牡丹、莲花、六星花卉、七星花卉、团花、菊瓣、莲蓬、针叶纹和釉面冰裂纹等。粉盒里外施青白色釉,釉色白中泛青,透着一种质朴天然的美感。中国妇女使用妆粉至少始于战国时期,唐代已非常流行。中国古代的粉盒,不仅是女性的私物,亦曾作为皇室对外交往的珍贵礼品。

还有青黄釉的内底有“吉”“大吉”吉祥款、刻花敞口深腹大盘和涡纹、篦点纹、缠枝刻花大碗等,此类数量较多,成组包装,应是交易用的货品。这类瓷器传统上又称为“珠光青瓷”。福建各地的窑址都有烧造,同安汀溪窑的最具代表性。但“华光礁Ⅰ号” 沉船所出瓷器与南安市南坑窑、罗东窑的同类标本更为接近,采用相同的装饰方法。福建晋江磁灶窑所产的黑釉小壶,小口圆腹,胎质疏松,胎骨呈黑褐色,器表饰不到底的半截黑釉。另还有同时兼做包装材料的酱釉大瓮。

军持是从印度佛经中翻译过来,梵语作“Knudika”,为“水瓶”之意,是佛教僧侣随身携带的“十八物”之一。《辞海》载:僧人游方时携带之,贮水以备饮用及净手等。“军持”的产生和应用与佛教的传播有着紧密的联系。同时纹饰也反映了宗教和中国传统艺术的结合,体现了美术工艺和实用性的统一,表达了人们的意愿和精神寄托,显示了瓷工们的才智。它是中国陶瓷吸收外来文化与中国传统技艺相结合的产物,是中外文化交流的历史见证。

“华光礁Ⅰ号” 沉船出水陶瓷器装饰手法有刻划、模印、堆贴、雕塑等,有的还是几种技法组合于一器。主要的纹饰有荷花、牡丹、菊花、宝相花、缠枝花、折枝花、卷草、乳钉、珍禽、瑞兽、人物以及吉祥文字(如“吉”“大吉”)等。此外,在一些器物的底、足内发现有墨书题记,还有模印铭文、纹样等。

古代的南亚、东南亚诸国(部落)经济水平较低,进口瓷器或为解决日用民生,或为宗教活动之用,无力接受中国大陆高质量产品,因而华南沿海大量生产陶瓷器的民窑比同时期的景德镇窑更适应南亚、东南亚市场需求,由此形成“华光礁Ⅰ号”货船倾向于民间性的特点。从“华光礁Ⅰ号”沉船所载陶瓷器分析,其大部分来源于福建泉州地区(如德化、南安、晋江等)的窑址,另有一部分龙泉窑、景德镇窑的产品。泉州作为宋、元时期中国海外交通和贸易的主要集散地,汇集各地货物到此装船、运销海外。

西沙群岛是在中国南海诸岛中拥有岛屿最多的,由永乐群岛、宣德群岛等组成,共有22个岛屿、7个沙洲和10多个暗礁暗滩。西沙群岛海域是海上丝绸之路南海航线的必经之路。华光礁又名觅出礁,位于西沙群岛中部靠南,露出水面的礁石围成了东西16海里,南北5海里,水深20米的湖泊,为过往船只提供了一处天然避风港。但在华光礁内外分布着数十个大小不等的暗礁带,涨潮若隐、退潮若现,极易造成船只搁浅或触礁沉没,不利航行。西沙群岛是南海诸岛中开展考古工作最多的一处群岛,大部分岛洲沙礁都发现了中国古代文物遗存,根据南海文物遗存分布特点不同,可分为两大类,一类为岛洲等陆地上的文物地点和珊瑚石古庙遗迹,另一类为水下礁盘上的遗物地点和沉船遗址。南海丝绸之路上的历代沉船遗留文物大都在礁盘北面或东、西两侧,正对着中国内地船舶南下的航向,全是中国内地广东、福建、江西、浙江、湖南、广西等省区的民窑所生产。

展柜中采用仓储式和器型分类的陈列手法,不仅增加了展览展线上展品的量,而且将“华光礁I号”出水陶瓷器器型分类及釉系进行了直观展示,此类陈列手法将文物研究和展览展示进行有效的结合,深入浅出,使得来自不同文化层次的观众都得到文化知识的传递。展柜中的文物一改中规中矩的摆放方式,致力于还原文物原生态的保存环境,增加展览的趣味性。

第四单元福船远航 展示了福船和广船两大深海远洋航行船型的模型。“华光礁Ⅰ号”沉船的船型,据专家推测为福船。福船是福建沿海建造的木帆船的总称,其形态特点在唐宋间已经形成,船上平如衡,下侧如刃,善走深海远洋,破浪而行。福船造船有水密隔舱、多重板结构、船板鱼鳞搭接等工艺。

福船的多重板结构、水密隔舱、鱼鳞搭接技术展现了宋元时期中国造船技术的先进水平,使之成为宋代远洋木帆船航行的主力船型。福建造的“福船”与广东造的“广船”、浙江造的“浙船”并称为宋元时期三大海船。

“华光礁Ⅰ号”沉船船舷下削如刃,船的横断面为V形,尖底船下设置贯通首尾的主龙骨与尾龙骨,均用松木制成。连接在主龙骨一端的艏柱用樟木制成,用来支撑船身,使船只更坚固,同时吃水深,抗御风浪能力十分强。欧洲船只于十九世纪初才开始采用这种龙骨结构,比中国晚了数百年。

“华光礁Ⅰ号”沉船在船体主龙骨与尾龙骨、主龙骨与艏柱的榫合处挖有“保寿孔”。“保寿孔”上部打了7个小圆孔,放置七枚铜钱,下部有一个大圆孔,放着一面铜镜,这样的排列称为“七星伴月”,象征平安吉祥。“七星伴月”是福建泉州造远洋木帆船独有的传统做法,至今还被保留着,并以此作为判定“华光礁Ⅰ号”沉船为福船的依据之一。

“华光礁Ⅰ号”沉船的两舷上各有对称的榫孔,对称的两孔间贯穿横木条,木条上残留隔板。这个分舱结构就是隔舱。华光礁一号船体甲板下面隔出个小舱,海水一旦从撞坏的地方涌入,船员发现后,可以立即将舱内货物转移,所以一个舱进水,并不影响其他船舱。这种隔舱十分精密,起到水密的作用。中国早在宋元时期就已有的船舶结构,欧洲人直到十八世纪末才开始采用,至今仍为现代造船业普遍使用。《马可波罗游记》中曾记载“甲板下面辟六十个小舱,船舱数按船的容积大小,有时少些,有时多些……海水从撞坏的地方渗透进来,涌到一直保持很清洁的船舱。船员一旦发现漏洞,立即将舱内货物转移。由于这种舱隔绝得十分精密,所以一舱进水,并不影响其他船舱。他们将损坏的地方修复以后,将货物仍旧搬回原处。”

第二部分 祖宗之海

主要介绍了海南岛滨海而居,因海而生的沿海渔民的生产生活情况。全面展示了渔民从事海洋捕捞、海洋养殖、造船赶海、煮海晒盐等多种多样的生产生活方式。重要文物更路簿也记录了渔民将南海世代作为传统作业渔场,是渔民心中的祖宗海。也从侧面展示着海南岛在古代海上丝绸之路及近现代海外贸易中的重要地位。

第一单元日夕北部湾 南海是海南岛沿海居民的生命之源,他们滨海而居,因海而生。南海海域中有着海南岛、西沙群岛、东沙群岛、中沙群岛、南沙群岛等众多岛屿礁盘和天然优良的海洋渔场,北部湾渔场是南海较大的渔场,是九州江、南流江、钦江、北仑河和红河等许多大陆江河带来的大量有机物质滋润起来的渔场。

环海南岛有着众多优良的天然港口。海口港旧称白沙津、神应港,素有“琼州门户”之称。明代正德年间唐胄的《琼台志》中记载:“海口渡,在县北十里海口都,北达徐闻呇磊驿。”清朝晚期,因《天津条约》签订,海口成为全国十大对外开放的口岸之一。海口骑楼老街建筑群形成于19世纪20至40年代,“骑楼林立,商贾络绎,烟火稠密”是当时海口兴盛景象的真实写照,见证了海口港变迁的历史。

海南省海口市中山路87号天后宫,始建于元代,清咸丰十年重修。宫庙内雕檐画壁,绘有神兽、鱼草纹纹饰,人物故事生动活泼。天后宫是海南现存年代久远、保存完整的妈祖庙宇,至今已有700多年历史,见证了妈祖文化在海南岛的传播,对海口的文化、地理变迁、宗教信仰等研究具有宝贵的科学价值,而其本身还具有珍贵的文物价值。学术界的研究表明,早在宋元时代,妈祖文化便随福建或广东商人落籍海南,他们乘船渡海而来,一定立庙拜祭妈祖,他们的行为深刻地影响了本地居民及其后人。嘉靖《琼州府志》写到:“今渡海往来者,官必告庙行礼,而民必祭卜方行。”每逢妈祖诞辰(三月二十三)和忌日(九月初九),岛上大都举行游神、演戏等活动,春秋二季,年年如此。妈祖文化在漫长的传承演绎进程中,逐步传播至我国的沿江、沿海和台港澳地区,并随着华侨华人的脚步传播到世界上五大洲二十多个国家。妈祖文化对世界华人具有很强的凝聚力,特别是在东南亚地区有着很大的影响。妈祖文化经过千年岁月,已经成为中华民族优秀传统文化的重要组成部分,并且成为联系海内外华人、沟通世界各地的文化桥梁和精神纽带。妈祖信俗是妈祖文化的核心内容,是源于人们对妈祖的敬仰而逐渐形成的一种常规化的民间信仰习俗。妈祖信俗以崇奉和颂扬妈祖的立德行善、大爱精神为核心,以妈祖宫庙为主要活动场所,以祭祀仪式、民间习俗、故事传说等为主的文化活动。2009年10月妈祖信俗列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,成为中国首个信俗类世界文化遗产。

早在唐宋时期,海南的造船业就已经达到顶峰。正德《琼台志》中记载:“宋代海口浦修造的优质大型木船北航于长江流域,上至嘉陵江,南航达东南亚各国。”明清琼州是广东造船中心之一。木帆船是一个时代的象征,在南海海域直至解放前,海洋捕捞渔船多为木帆船,常由船主雇佣工人手工制造,或沿海渔民自己修造。造一艘可用于航行的木船主要有选木、解木、立龙骨、搭骨架、安装船板、打灰等流程。

临高新盈镇和调楼镇是两个典型的海滨渔村,渔家女传统服装多是胸前都围有海蓝色“瞒身巾”,素衣黑裤。传统女性上衣紧身狭窄,有边襟而无对襟,衣襟搭在身体左侧,纽扣隐蔽。黑裤裤筒肥大,裤子没有裤带孔,以麻绳、布带左右交叉紧裹腰部。衣裤无兜。头戴斗笠,乌发挽于脑后,斗笠下用毛巾裹住脸部,脚穿雨靴。肌肤红润,体态端庄,丰盈秀美。渔歌“哩哩美”发源于临高县新盈镇渔村。南宋绍兴年间,渔业丰收,渔姑卖鱼的叫卖声形成了“哩哩美”最初的旋律。后来渔民在赶海、织网、婚嫁等生产生活劳动中仍以该旋律为音乐主题,不断完善,形成了优美动听的“哩哩美”渔歌调。歌里唱道:“浪响后‘珠咪’,沙白前‘九墟’”(临高方言),“珠咪”是新盈港北边的自然石堤,“九墟”指新盈港以南的安全村边的白沙滩,据说这句歌词已传唱千年之久。

《海南地名志》中记载,海南岛除三亚和昌江两地外,几乎所有沿海市县都有“盐村”。 洋浦古盐田位于儋州市洋浦新英湾盐田村,因年代久远,人们称之为“千年古盐田”。盐田村村民多以晒盐为生,出产的盐细白如雪,味道鲜美,具有清热解毒的功效。据传,清乾隆皇帝闻讯后,曾御书“正德”赐给盐田人。海南千年古盐田被誉为最早采用日晒的制盐场,至今仍有1000多个形态各异的砚式石槽密布海滩。

疍家渔民是一个以舟为室、视水为路、浮生江海的群体,主要分布在福建、广东、广西、海南、浙江沿海一带。他们造舟为屋,观潮察汐,看风使舵,随鱼虾汛期迁徙,采珠拾贝,撒网垂钓,耕海谋生。相传在清代乾隆年间,闽粤两地疍家人渡过琼州海峡,落户海南岛。他们常年过着漂泊海上的生活,“世世水为乡,代代舟为家;沉浮江海里,世代海江南”是海南老一代疍家人生活状况的写照。海南岛南部疍民主要聚居在陵水和三亚,世代以船为家,长年累月漂泊环岛海港河口,逐潮迁徙,捕鱼为业。海南陵水黎族自治县新村港是疍家人的主要聚集地之一,传统上以捕鱼、摆渡、渔排养殖等生产方式为主。海面上渔排鳞次栉比,网箱呈“井”字形连片排列,渔民在渔排上的木屋中起居饮食,在渔排间的“街道” 里船来船往,构成了一道极为独特的海上景观。据研究,明朝疍家人从广东顺德、阳江等地迁徙而来,最早在崖城大蛋港,清朝初期才陆续迁入现在的三亚港。清光绪《崖州志》记载:“疍民世居大疍港、保平港、望楼港濒海诸处,男女罕见事农桑,惟辑麻为网罟,以渔为生,子孙世守其业,税办渔课。”旧时疍家人住在傍岸临水的“疍家棚”,出海打渔,生活艰辛。疍家咸水歌源于疍家人生活、劳作,是疍家人生活的重要组成部分,是疍家文化的重要标志。

第二单元日出南海 南海是我国最大最深的海域,盛产鱼、虾、蟹、贝、螺等。南海海洋鱼类有1500多种,大多数种类分布在西、南、中沙群岛海域,鱼类资源十分丰富,品质优良,具有极高的经济价值。海洋鱼类有海参、海贝、龙虾、石斑鱼、红鱼、海鳗、沙丁鱼、金枪鱼等等。特别是马鲅鱼、石斑鱼、金枪鱼等优质鱼类蕴藏量很高,是远洋捕捞的主要品种。西沙群岛海域气候炎热,水温终年很高,水质清新,为珊瑚虫的大量繁殖提供了良好的条件。而珊瑚虫的大量生长,又为海洋鱼类带来了丰盛的饵料和优越的栖息场所。鱼类繁殖快,生长迅速,而且终年都能繁殖生长,是南海的一个优良渔场。西沙群岛渔场海底崎岖不平,礁石丛生,不宜拖网作业,但却适合各种钓具、挂网、敷网作业。南沙群岛是由230多个岛礁、沙洲、暗沙、暗滩等组成的群岛,周围有许多沉没的海底山和珊瑚礁。受这种地形的影响,常能形成局部的涌升流,把底层丰富的营养成分带到表层。同时,众多的珊瑚礁又为鱼类提供了栖息的好场所,因此南沙群岛渔场饵料充足,环境优越,水产资源丰富。

南海海域属热带海洋性季风气候,风向随季节变换明显,在风的推动下,表层海水流动形成的洋流也随季节而转换方向。每年5月到9月盛行西南季风,11月至翌年3月盛行东北季风,在帆船航行时代,熟悉季风规律的海南渔民乘东北风顺风而下,赴西沙群岛和南沙群岛从事生产活动。海南渔民取东北风的“东”,称先到的西沙群岛及其附近海域为“东海”;取东北风的“北”,称后到的南沙群岛及其附近海域为“北海”。

南海渔民从事着渔业捕捞、养殖、晒盐等多种多样的海洋生产活动,丰富的海洋生活遗迹是祖祖辈辈在南海海域远洋航行和从事渔业生产的记忆。他们用九死一生的冒险精神,不断开拓耕耘着这片祖宗海。在南海海域木帆船时代留下了浓墨重彩的一笔,见证着沧桑海疆的变迁,守护着我们的祖宗海。世代耕耘祖宗海,代代传承做海人。海南岛东部以潭门镇为主的远洋渔民自古以来就常年前往西沙、中沙、南沙海域,长久以此作为传统作业渔场。他们最早发现,最早开发经营,留下了宝贵的航海路线图《更路簿》,记载了南海诸多岛礁位置并予以命名,而这不仅是早期开发南海的见证,更是中国在南海拥有历史性主权的重要标志。

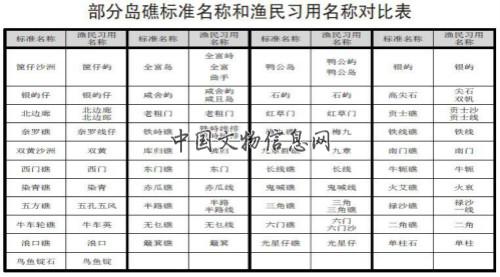

南海诸岛散布在广袤无垠的热带海洋中,拥有岛屿、礁、沙洲和暗礁、暗沙等约200多座,大都为珊瑚礁。南海诸岛按照它们在海面上下的位置可分为五类:岛、沙洲、暗礁、暗沙、暗滩。海南渔民在南海海域长期劳作,对西沙、南沙海域的岛礁起了很多地名,部分名称历代沿用。这些地名或以岛礁地貌特征命名,或以岛礁特色植被和动物命名,或以岛礁附近的水产命名,或以岛礁排列顺序及数目、大小、颜色等命名。不仅生动形象地反映了岛礁所在地域特征,与海南话也有千丝万缕的联系。据《南海诸岛地名资料汇编》中记载,南海诸岛基本由珊瑚礁构成,多环礁。岛屿、沙洲或小环礁往往发育在大环礁的边缘。渔民称环礁为圈、圹、筐。渔民地名中还有“峙”、“峙仔”或“沙仔”、“沙(线)”、“沙排”和“郎”等,基本上相当于珊瑚岛礁的五类地貌通名:岛、沙洲、暗礁、暗沙和暗滩。

《更路簿》,又称《南海更路经》,是海南民间以文字或口头相传的南海航行路线知识,它详细记录了西沙群岛、南沙群岛、中沙群岛的岛礁名称、准确位置和航行针位(航向)、更数(距离)和岛礁特征,它是千百年来海南渔民在南海航行的经验总结和集体智慧结晶,也是海南渔民最早开发西沙、南沙的见证。海南省博物馆馆藏展出的更路簿,长21厘米、宽14.5厘米、厚2.8厘米,对折双面纸,被誉为“南海天书”。

明代中期以前,琼海潭门镇的渔民就在南海海域的西沙群岛、南沙群岛从事海参、贝类等海产品捕捞作业、建造房屋、从事农耕和捕鱼等活动,冬去夏返,海上作业时达数月。部分渔民常驻群岛上,盖草棚或珊瑚石房居住,下海捕鱼,建庙祭神,世代相续,辛勤开拓。在以命相搏的航海途中,遍布潭门沿海、南海众多的兄弟庙是出海渔民的一种精神寄托。现存的文教村兄弟庙始建于1937年,庙门前的对联:“兄弟联吟镜海清 孤魂作颂烟波静”道出了兄弟庙的意义——兄弟与孤魂联系在一起,在祭祀“兄弟公”保佑渔民平安的同时,也在祭祀那些曾在南海出海时未能归来的遇难者。潭门渔民自古以来就有拜公祭海的民俗。每年出海时节,渔民都会准备肉、香、饭团等祭祀用品去兄弟庙中祈求出海平安。“108兄弟公”祭祀仪式通常有三种,远航启程前的祭祀通俗称“做福”,也就是“祭兄弟公出海仪式”;远航归来的祭祀通俗称“洗咸”;逢年过节和航行到新海域的拜祭称为“做兄弟公”。舞鲤鱼灯是祭祀仪式中的传统习俗。

展览中表现出来的是自古至今沿海先民们的冒险开拓精神,是对公众普及海洋知识、提升海洋文化意识、加强海洋国情教育的重要篇章。注重对古海洋文明原生态的保护,注重从海洋文化遗存保护、文化内涵挖掘和海洋科普教育为出发点,让海洋文化成为引领城市文化品牌的动力之源。

(原文标题:南溟泛舸——南海海洋文明陈列 “南溟奇甸”九大展览体系之一 生动再现海上丝绸之路盛景)