丝路资讯

中国遥感专家首次发现海外丝路遗址

▲ 突尼斯苏塞风光,苏塞号称地中海的花园港

突尼斯驻中国大使馆供图

突尼斯,位于非洲大陆最北端,北部和东部面临地中海,东南与利比亚为邻,西与阿尔及利亚接壤。

▲ 突尼斯斯贝特拉古罗马建筑遗址

突尼斯驻中国大使馆供图

突尼斯有着丰富的旅游资源和人文遗产:迷人的地中海、神秘的撒哈拉沙漠、古老的迦太基文明、古罗马文明和阿拉伯文明遗址。

▲ 突尼斯在地中海的位置

长城小站制图

突尼斯北部隔突尼斯海峡与意大利南部的西西里岛隔海相望,扼守地中海东西航运要冲。战略位置重要,历史上是帝国纵横文明冲突之地。

▲ 第二次世界大战期间,在突尼斯的英国喷火式战斗机

1943年拍摄

导致近十几年中东地区动荡的“阿拉伯之春”运动,最早即是在2010年从突尼斯开始爆发并扩散的。

▲ 2011年2月,从利比亚安全撤回的中国工人

2011年2月,利比亚危机爆发,中国政府启动撤侨计划,在西线,1.4万中国公民有序从利比亚进入突尼斯,安全回国。

▲ 中国科学院遥感与数字地球研究所新区

2018年4月19日,中国科学院遥感与数字地球研究所宣布,王心源研究员带领的空间考古研究团队,联合突尼斯、意大利、巴基斯坦的科学家利用空间考古技术与方法,在丝绸之路西端突尼斯发现10处古罗马时期考古遗存。这是中国科学家利用遥感技术在中国境外首次发现考古遗址。

▲ 王心源研究员和中、突、意联合团队

在突尼斯进行实地调研与验证

王心源空间考古研究团队是在中国科学院A类先导科技专项“地球大数据科学工程”第三项目“数字一带一路”的资助支持下,执行“数字丝路”国际科学计划世界遗产工作组非洲研究计划过程获得上述重要成果。

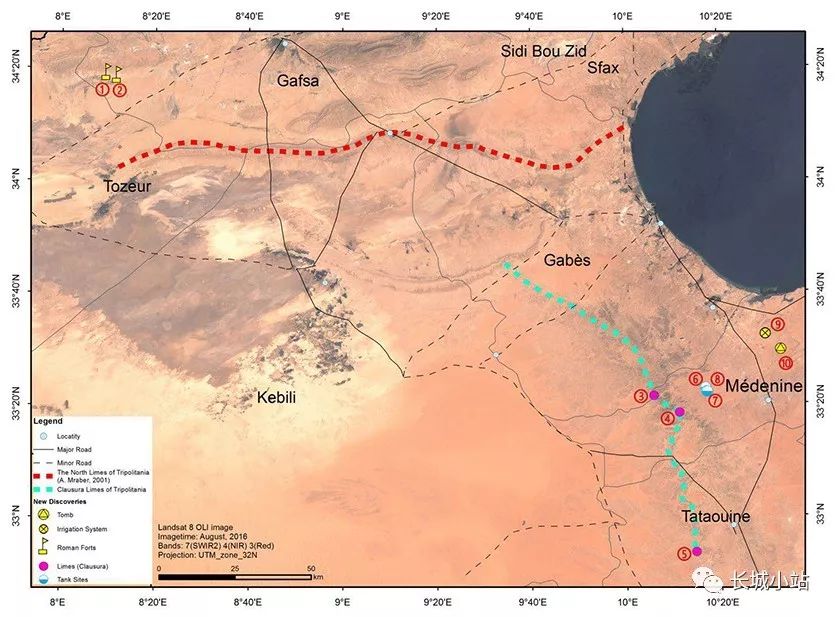

▲ 我国科学家利用遥感技术发现的10处古罗马时期遗存分布图

1、2为军事堡垒,3、4、5为边墙,6、7、8为水窖

9为农业灌溉系统,10为墓葬

这些遗址分布在突尼斯南部

此次联合考古历经两年多时间,2016年1月在北京进行室内遥感图像处理以及解译分析,然后分别于2017年4月、11月和2018年4月与当地考古专家联合进行实地调研与验证,最后在突尼斯南部确定空间考古新发现10处古罗马时期遗存,包括边墙3段、军事堡垒2个,以及农业灌溉系统1处、水窖3处、墓葬1处。

▲ 一处被公路截断的突尼斯古罗马边墙遗址

摄影:时丕龙

王心源研究员代表“数字丝路”国际科学计划世界遗产工作组介绍说,突尼斯位于古代海上丝绸之路的西端,是古罗马时期重要的海上贸易港口枢纽。

▲ 公元117年古罗马帝国疆域示意图

中国此时处于东汉时期

王心源研究员认为,这些考古遗存所形成证据链条,将协助完整揭示古罗马时期帝国南部边疆的军事防御体系。

▲ 向远处延伸的突尼斯古罗马边墙遗址

摄影:时丕龙

“其中,边墙与堡垒用于防守和保护边界,阻挡来自南部和西部的游牧民的侵扰。”王心源说,“农业灌溉系统以及储存淡水的水窖用于保障边界军民的粮食生产与生活需要。”

▲ 中、突、意联合团队在突尼斯进行实地调研与验证

发布成果的这次“一带一路”遥感考古新闻发布会,是由“数字丝路”国际科学计划世界遗产工作组组织,于4月19日在突尼斯国首都突尼斯市举行的。

▲ 郭华东院士致辞

“数字丝路”国际科学计划主席、中科院院士郭华东指出,“数字丝路”国际科学计划的核心理念之一是与“一带一路”沿线国家共同开展研究工作,中国的先进技术和理念要为一带一路国家,特别是发展中国家作出贡献,这项工作正是体现了这种精神。

▲ 调查队员徒步调查突尼斯古罗马边墙遗址

摄影:时丕龙

“数字丝路”国际科学计划以支撑“一带一路”可持续发展为目标,将在地球大数据平台建设、环境变化、减少灾害风险、水资源管理、城市发展、农业和粮食安全、海岸带、自然和文化遗产等方面开展针对性的深度研究和科学合作。其中,世界遗产工作组致力于利用空间信息技术宏观把握“一带一路”沿线世界遗产的真实性与完整性,为联合国可持续发展服务。

▲ 一处被公路截断的突尼斯古罗马边墙遗址

▲ 一处被公路截断的突尼斯古罗马边墙遗址

摄影:时丕龙

中国驻突尼斯大使馆文化参赞白光明表示,此次由中国科学家主导的利用遥感高新技术走出国门在丝绸之路西端取得的重大考古发现,为共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路,加强不同国家与文明交流互鉴,促进世界和平发展提供了强有力的科学支撑。

▲ 古罗马帝国的努米底亚骑兵和罗马骑兵

突尼斯文化部部长Mohamed Zin Alabidin说,突尼斯历史悠久,文化遗存众多,他感谢“数字丝路”国际科学计划世界遗产工作组在突尼斯取得的卓越的科学发现,希望该项工作能持续开展,为突尼斯社会经济与发展作出贡献。

突尼斯国家文化遗产研究院院长Faouzi Mahfoudh教授、突尼斯干旱区研究所所长Houcine Khatteli教授分别致欢迎辞,对于此次的遥感考古发现给予高度评价。

▲ 王心源研究员介绍发现新遗址的情况

之所以将考古目标定在突尼斯,王心源解释说,突尼斯中南部的环境与我国西北甘肃地区的环境极为相似,对历史遗址的保存条件具有相似性。2013年,王心源研究员团队利用遥感技术在我国甘肃瓜沙段发现十余处考古遗址,取得重大考古发现。“选择突尼斯南部地区遥感考古,旨在进行中-突两区域遥感考古的比较研究。”王心源说。

▲ 王心源研究员团队在甘肃瓜沙段

发现十余处考古遗址

中新网 2013年

遥感技术在干旱区考古调查中具有独特的技术优势和广泛应用前景,是考古学发展的新增长点。遥感考古可以把地表上看到的貌似不相关的遗迹联系起来,对于在大尺度、大范围上解决大型线性遗迹保护与认知具有重要作用。“突尼斯中南部地处荒漠,地表干扰较少,有利于遥感考古发挥其独特优势。”王心源补充道。

▲ 突尼斯古罗马边墙遗址

摄影:时丕龙

突尼斯位于古代海上丝绸之路的西端,是古罗马时期重要的海上贸易港口枢纽。专家认为,此次遥感考古新发现对于研究古罗马时期军事防御系统、农业灌溉系统,以及丝绸之路西端线路走向、古绿洲变迁、环境变化及其影响具有重要意义。

▲ 中、突、意联合团队在突尼斯进行实地调研与验证

同时,此次利用遥感观测技术、卫星导航系统、地理信息分析系统等综合技术,结合文献分析、实地调研开展的空间考古技术与方法,是中国科学家走出国门并首次主导联合亚、欧、非相关国家开展空间考古遗存发现与系统研究,这对于提升中国科学家在“一带一路”沿线开展国际合作研究水平,形成空间考古学科一套新的研究技术与方法范式,也都具有标志性意义。(完)

相关内容:

长城惊奇|烽火点燃在腐国

长城大新闻|中国长城与罗马帝国边界的“第一次亲密接触”(一)

长城大新闻|中国长城与罗马帝国边界的“第一次亲密接触”(二)

长城大新闻|中国长城与罗马帝国边界的“第一次亲密接触”(三)

长城小站 综合报道

图片提供:时丕龙 突尼斯驻华大使馆 “数字丝路”国际科学计划(DBAR) 网络

责任编辑:火箭人

编辑支持:走个不停 地理刘晶

扫描下方二维码,关注“长城小站”,更多精彩内容定期呈现。

长时间点击图片,出现扫描二维码,关注“长城小站”。