研究前沿

同衡佳作 | 大遗产观指导下的遗址与城乡环境协同发展——良渚文化艺术走廊城市设计

项目地点:浙江省杭州市余杭区

完成时间:2017年1月

主办所:清华同衡 历史文化名城所

协作所:清华同衡 景观营造所/山水城市研究所/城市发展策划研究所

主管院长:袁昕

主管院总工:霍晓卫 胡洁

主管所长:阎照、陈倩、彭剑波

项目负责人:张玮璐、滕晓漪

项目组成员:覃茜、岳博卿、王吉尧、苏唱、秦昆、梁晨、李加忠、孙国瑜、郭磊、周晓男、王婧、张倩倩、李超文、詹悦、刘梦楚

联合团队:浙江省城乡规划设计研究院

联合团队主管院长:杨晓光

联合团队成员:张乐益、张静、杨小萍

良渚遗址

我国长江中下游地区新石器时代

最为重要的考古遗址之一

中国文明起源标志性地区

实证中华五千年文明史最具规模和水平的地区

是杭州市域范围内与

“大运河世界遗产、西湖文化景观世界遗产”

并列的三大世界级遗产之一

本规划紧邻良渚古城遗址东南侧

近有雄山相依

远有遮山环抱

良渚港穿越基地而过

万年古城遗址赋予基地

古朴且源远的宏大气蕴

规划因何而起?

良渚遗址计划在近期申报世界文化遗产,各项准备工作正紧张推进中。良渚文化艺术走廊城市设计竞标项目是良渚申遗系列行动计划之一,也是一体化带动余杭区良渚组团综合发展的重要举措。

该项目由杭州市规划局余杭规划分局主办,方案征集开始于2016年10月初,于2016年12月中旬截止。在经历过专家评选与政府比选等环节之后,由清华同衡及浙江省城乡规划设计研究院组成的联合团队确定为最终中标单位。

规划总平面图

规划痛点

痛点1

良渚申遗带来的发展机遇

vs

位于城市“多边地带”面临的挑战

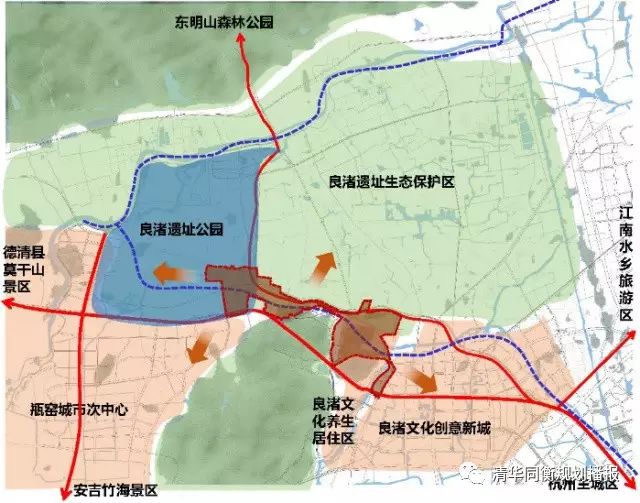

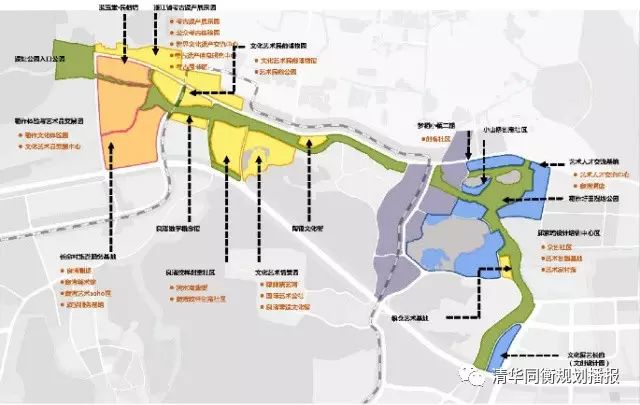

良渚文化艺术走廊位于杭州市西北近郊余杭区良渚组团内,是良渚遗址公园、良渚文化新城、良渚遗址生态保护区、瓶窑城市组团相邻相交的“多边地带”。

良渚文化走廊西侧链接良渚遗址申遗核心区域,是2017-2019申遗环境整治、文化展示利用升级、文化形象提升的重要行动区域,发展备受关注。但由于其区位的特殊性,基地的功能、产业、空间需考虑与周边地块资源的整合,谋求与周边地块发展的联动,如何精准定位基地角色,将“多边地带”转化为“核心纽带”是本次规划面临的挑战。

良渚文化艺术走廊区位分析图

痛点2

优势——特色资源聚集强

vs

劣势——建设发展制约大

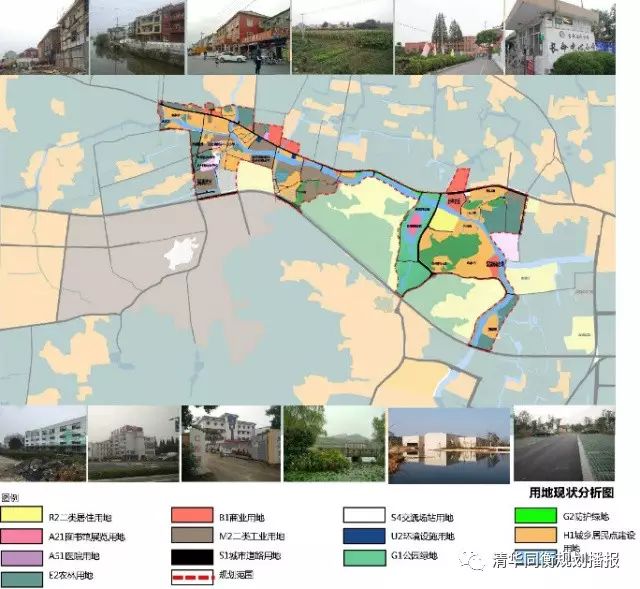

良渚文化艺术走廊是良渚遗址周边区域发展条件最成熟、文化特色最突出、环境条件最优越的产业发展腹地。包括大雄山、良渚港,长命村和小山桥村两个历史村落,良渚博物馆、良渚申遗展示馆、梦栖小镇、工业设计中心等重要城市资源。国道、地铁、有轨电车等交通基础设施在陆续完善中。

基地资源现状分布图

基地整体狭长,农居、工厂为主的现状存量用地较多,建设条件受遗址保护的要求,要求较为苛刻。如何在有限的用地,通过存量更新的方式,最大程度的兼顾保护与发展的需求,是本次规划要重点解决的问题。

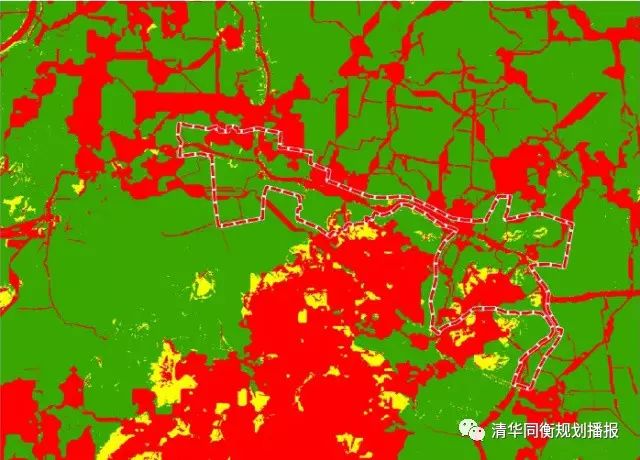

基地土地利用现状分布图

规划亮点

亮点1

以大遗产观为指导,扩大研究范围至与文化走廊关联的大良渚地区,准确定位基地战略角色,化“多边地带”为“核心纽带”

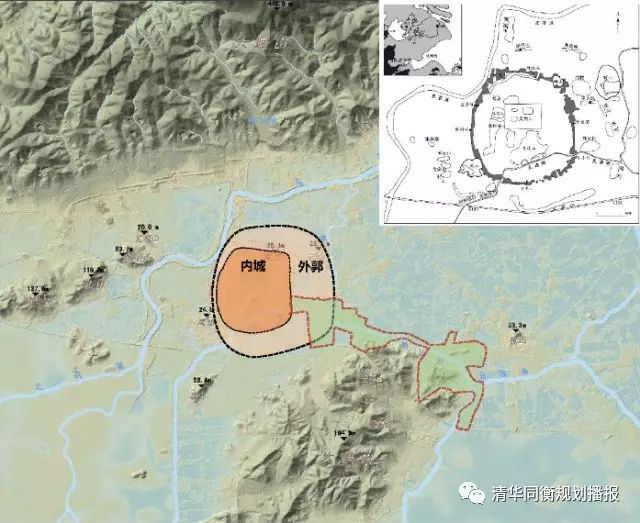

文化走廊具有连接大遗址、周边景观、城市资源的纽带作用与战略角色。规划将原有8.7平方公里研究范围扩大到87.7平方公里的大良渚地区。

研究范围扩大图

基于城市历史文化景观理念,系统性的解读良渚遗址的遗产属性。通过梳理文化走廊区域在良渚遗址体系中在权利统治扩散、古城建设、水运交通等方面起到的文化作用,明确文化走廊是良渚遗址的重要组成部分。

良渚文化走廊是良渚文明权力统治的重要辐射通道

良渚文化走廊是古城东入口水门水路连接古城与荀山区域的重要交通连接段

良渚文化走廊与良渚古城外城内城之间的关系

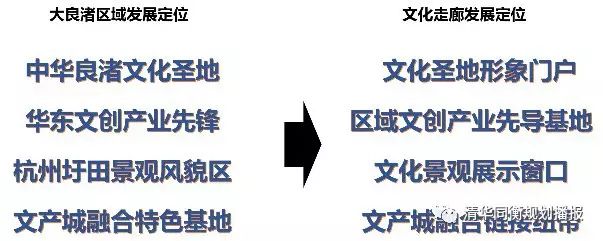

基于宏观区域的文化资源分布、产业发展条件,结合区域山水景观格局本底明确大良渚地区的城市角色,并寻找最能统领区域城市角色的功能作为文化走廊的发展定位。

大良渚地区战略角色与文化走廊发展定位的对应关系

亮点2

多专业融合为前提,构建多领域、多层次、多形式的创新技术体系,确保规划的战略性、科学性

规划结合文化遗产保护、山水景观塑造、城市发展策划、交通与基础设施等多专业人才、多元技术方法,构建集文、产、景、城为一体的技术成果体系。

文化遗产保护方面

基于高标准严要求的世界文化遗产理念,抓住文化走廊是良渚遗址的重要文化影响区及历史水道这一角色,将良渚遗址历史文化景观的重塑作为重要的规划目标。

以“整体减量、相对集聚、保护利用”为主要原则

☑ 构建大区域的“山水圩田”,小区域的“良渚彼岸”;

☑ 形成沿良渚港“疏密有致,开合有序”的文化廊道景观;

☑ 恢复古人沿良渚港行进时“近山门阙远山如带”的文化感受。

形成良渚文化走廊核心历史景观风貌与良渚遗址世界文化遗产之间的文化互动,彰显良渚遗址世界文化遗产的突出普遍价值。

“良渚彼岸,山水圩田”历史文化景观示意图

“疏密有致,开合有序”文化廊道景观示意图

“近山门阙远山如带”文化景观示意图

遗址公园入口区示意图

山水景观塑造方面

运用GIS地理信息数据分析等技术进行分析。基于生态安全分析、洪水敏感分析等,确定了四条生态景观廊道和两大湿地保育区;在微观层次解决了景观视廊构筑与景观氛围塑造的问题,实现了山水圩田、泽中方丘的景观意向。

基于生态景观的土地利用适宜性评价

景观结构图

基于视点分析,打通十条山水视廊;在宏观层次下解决了大遗址片区生态格局的安全保障问题,全面构筑以山、河、田、遗址为一体的宏大山水骨架为前提的历史景观图景。

视点分析与高度控制

大良渚地区景观格局分析图

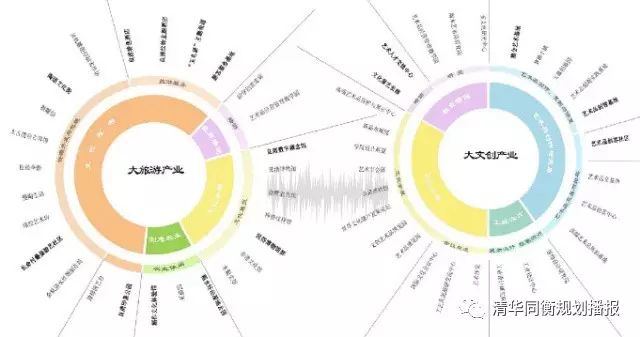

城市发展策划方面

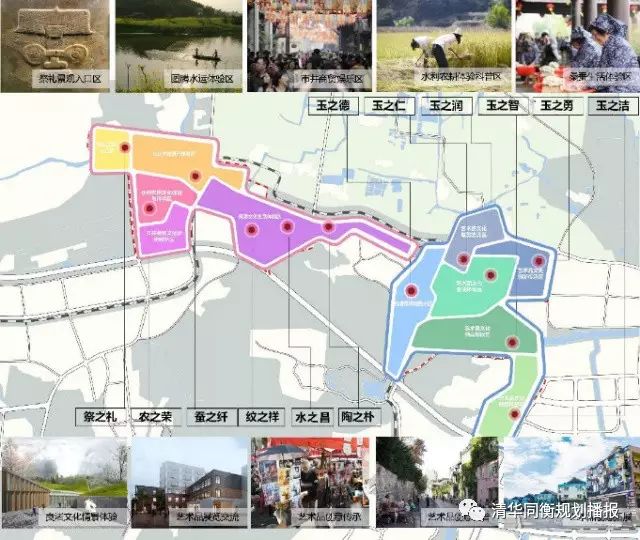

以世遗标准为参照,注重品牌建立、文化展示与城市发展的结合——通过大量遗址类世界遗产案例的分析,确定古城到新城展示-体验-创新过渡的文化布局结构。做到在文化展示内容与展示方式上与遗址公园错位发展。

大良渚地区文化布局示意图

文化走廊的文化展示策略——借势与延展

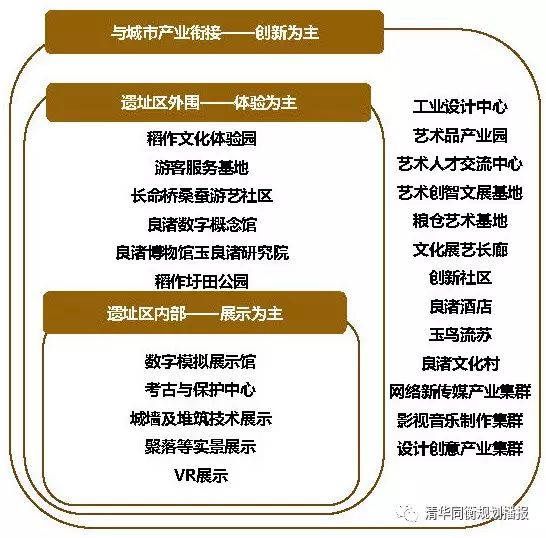

以构建产业生态圈为核心,注重产业链上下游协同发展和区域产业协作——结合政策发展与区域资源优选产业发展门类。与现有文化资源相结合,促进产业转型升级,实现“双驱双核”的产业发展结构。

文化走廊的产业发展策略——双轮驱动,双核增长

两山文化艺术交流区

毛家漾文化艺术创智区

长命村旅游服务区

亮点3

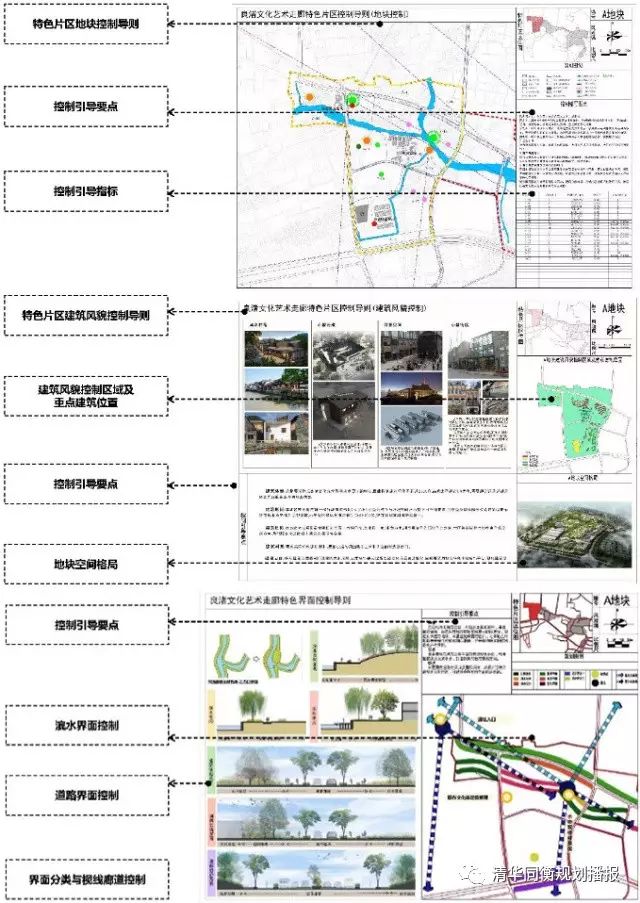

细化建设实施路径,从融合过渡风貌景观与塑造特色空间的角度构建多层次控制体系

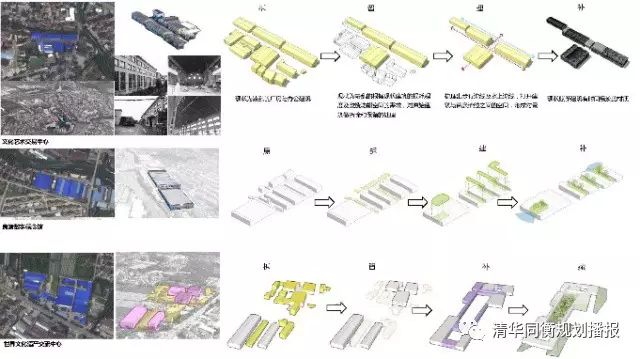

以存量更新为主要内容,结合保护要求,细化不同类型建筑的改造与利用措施,形成纲领性的指导文件。

建设自西向东的城镇风貌过渡带,明确指标控制内容,控制重要地块-重要界面-重要节点三个层次的要素,落实走廊特色到特色走廊。

文化走廊的城市设计控制指标体系

盘点现状存量资源、细化建设时序内容,明确腾退红线,建立近期项目库,保障规划实施落地。

文化走廊分期实施规划与重点项目库

本项目是清华同衡重大遗产保护与概念性城市空间规划相结合的系列实践之一。在项目中,我们试图对如何正确认识大遗址与历史环境的关系?如何实现大遗址及其周边城乡环境可持续的协同管理?如何统筹遗址与山水环境保护、周边城乡聚落特色塑造、功能的文化充实与活力提升等此类项目面临的普遍问题,利用多专业的规划分析与设计进行尝试性的解答。

基于本次实践,我们认为系统性的遗产认知,将有利于我们从各个方面整合空间设计要素,构建综合规划框架。而“区域视角”则是精准定位位于各个组团交界的“多边地区”区域角色的可行方式之一。

本内容由清华同衡 历史文化名城所提供